Книга: Шестое вымирание. Неестественная история

Назад: Глава 9 Острова на суше Eciton burchellii

Дальше: Глава 11 УЗИ для носорога Dicerorhinus sumatrensis

Глава 10

Новая Пангея

Myotis lucifugus

Лучшее время для учета численности летучих мышей – глухая зима. Эти млекопитающие относятся к “истинно зимоспящим” животным. Когда температура воздуха понижается, они начинают искать место, где можно осесть – повиснуть вниз головой, ведь летучие мыши в спячке цепляются за что-нибудь пальцами задних конечностей. В северо-восточной части США первыми из летучих мышей в спячку обычно впадают малые бурые ночницы. В конце октября или начале ноября они ищут укрытие вроде пещеры или шахты, где условия не будут меняться. Вскоре к малым бурым ночницам присоединяются восточноамериканские нетопыри, а затем – большие бурые кожаны и малоногие ночницы. Температура тела летучей мыши в спячке падает на 25–30° С, часто почти до нуля. Сердечный ритм замедляется, иммунная система сильно сбавляет обороты, и летучая мышь, повиснув вверх ногами, впадает в состояние, близкое к анабиозу. Для подсчета спящих летучих мышей требуются крепкая шея, хороший налобный фонарь и пара теплых носков.

В марте 2007 года несколько биологов – специалистов по дикой природе из Олбани, штат Нью-Йорк, отправились в пещеру на западе от города, чтобы провести перепись летучих мышей. Это была рутинная процедура, настолько обычная, что их руководитель Эл Хикс остался в офисе. Но как только биологи оказались в пещере, они схватились за мобильные телефоны.

Хикс, работающий в Департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, вспоминал, как они взволнованно сообщили ему: “Боже правый, тут повсюду дохлые летучие мыши!” Хикс велел принести несколько трупиков в офис. Также он попросил биологов по мере возможности сфотографировать всех летучих мышей, оставшихся в живых. Изучая снимки, Хикс заметил, что животных будто обмакнули в порошок талька, начиная с носа. Ни с чем подобным он никогда раньше не сталкивался, поэтому разослал фотографии всем специалистам по летучим мышам, каких только мог вспомнить. Никто из них тоже прежде не видел ничего похожего. Некоторые коллеги Хикса из других штатов ответили в шутливом тоне: их интересовало, что же нюхают летучие мыши в Нью-Йорке.

Пришла весна. Летучие мыши штата Нью-Йорк и всей Новой Англии пробудились от спячки и разлетелись кто куда. Тайна белого порошка осталась нераскрытой. “Мы думали: черт возьми, пусть это просто пройдет и больше не повторится, – рассказывал мне Хикс. – Это было похоже на чаяния по поводу администрации Буша. Но, как и администрация Буша, оно никуда не делось”. Напротив – распространилось. Следующей зимой та же белая порошкообразная субстанция обнаружилась на летучих мышах уже в тридцати трех пещерах четырех различных штатов. А животные продолжали умирать. В некоторых местах зимней спячки их популяции сократились более чем на 90 %. В одной пещере в Вермонте тысячи трупиков попадали со свода, образовав нагромождения, похожие на сугробы.

Падеж летучих мышей продолжился и следующей зимой, охватив еще пять штатов, а потом и зимой следующего года – еще в трех новых штатах. И хотя во многих местах уже почти не осталось летучих мышей, вымирание продолжается до сих пор. Белый порошок, как теперь известно, – это холодолюбивый грибок (такие микроорганизмы называют психрофилами), случайно завезенный в США, возможно, из Европы. Когда его впервые выделили, этот гриб из рода Geomyces не имел видового названия. Из-за губительного влияния на летучих мышей он получил имя Geomyces destructans.

Малая бурая ночница (Myotis lucifugus) с синдромом белого носа

Для большинства видов перемещения на большие расстояния без участия человека сложны, практически невозможны. Этот факт, по Дарвину, был наиважнейшим. Его теория происхождения посредством модификаций требовала, чтобы каждый вид развивался только на территории своего зарождения. Чтобы расселиться куда-то еще, представители этого вида ползли, или плыли, или скакали, или шли, или разбрасывали свои семена по ветру. Если времени было достаточно, даже малоподвижный организм, скажем, гриб, мог, согласно Дарвину, стать широко распространенным. Но именно благодаря границам распространения и происходило все самое интересное, ведь это они создали такое богатство жизни и вместе с тем закономерности, различаемые в этом разнообразии. К примеру, преграды, воздвигнутые океанами, объясняют, почему обширные пространства Южной Америки, Африки и Австралии, хотя и, по словам Дарвина, “очень близкие” по климату и топографии, населены совершенно различными представителями флоры и фауны. Существа на каждом континенте развивались независимо друг от друга, и в этом смысле физическая изоляция превратилась в биологическую несходность. Аналогичным образом преграды, создаваемые сушей, объясняют, почему рыбы восточной части Тихого океана отличаются от рыб западной части Карибского моря, хотя эти две группы, как писал Дарвин, “разделены лишь узким, но непроходимым Панамским перешейком”. На более локальном уровне виды, встречающиеся по одну сторону горного хребта или крупной реки, часто отличаются от видов по другую, хотя обычно – что немаловажно – состоят в родстве. Так, например, Дарвин отмечал: “Равнины, расстилающиеся у Магелланова пролива, населены одним видом Rhea (американского страуса), а лежащие севернее равнины Ла-Платы – другим видом того же рода, но не настоящим страусом и не эму, сходными с теми, которые под той же широтой живут в Африке и Австралии”.

Границы распространения интересовали Дарвина и по другой причине, более труднообъяснимой. Как он видел собственными глазами, даже такие отдаленные вулканические острова, как Галапагосы, полны жизни. И действительно – там водилось множество самых поразительных существ в мире. Чтобы его теория эволюции оказалась верна, эти существа должны были быть потомками видов-колонизаторов. Но как прибыли на острова эти первые колонизаторы? Восемьсот километров открытой воды отделяют Галапагосы от берегов Южной Америки. Этот вопрос настолько мучил Дарвина, что он потратил больше года на попытки в саду своего дома в Кенте смоделировать пересечение океана. Он собирал семена и помещал их в емкости с соленой водой. Каждые несколько дней он вылавливал некоторые семена и высаживал их. Эта процедура отнимала много времени, поскольку, как Дарвин писал другу, “воду необходимо менять через день, иначе она начинает издавать ужасный запах”129. Однако результаты, как он считал, были многообещающими130: семена ячменя все еще прорастали после четырехнедельного вымачивания, кресс-салата – после шести недель, хотя при этом “производили удивительное количество слизи”. Если скорость океанического течения принять равной одной миле в час, то за шесть недель семена могло унести более чем на тысячу миль.

А что насчет животных? Здесь методы Дарвина стали еще изощреннее. Он отрезал лапы у утки и поместил их в емкость, заполненную молодью улиток. Через некоторое время он достал их и предложил своим детям посчитать, сколько молодых улиток прикрепилось к утиным конечностям. Дарвин обнаружил, что крошечные моллюски могли существовать без воды до двадцати часов – за это время, по его расчетам, утка (со своими ногами) в состоянии преодолеть шесть-семь сотен миль40. Он подметил, что отсутствие на многих отдаленных островах аборигенных млекопитающих помимо летучих мышей, умеющих летать, – не простое совпадение40.

Дарвиновские идеи относительно “географического распространения” имели значительные последствия, часть которых была осознана лишь спустя десятилетия после его смерти. В конце XIX века палеонтологи начали замечать много любопытных совпадений, демонстрируемых окаменелостями, найденными на разных континентах. Например, мезозавр – это жившая в пермском периоде тощая рептилия с торчащими наружу зубами. Остатки мезозавров находят как в Африке, так и за океаном – в Южной Америке. Глоссоптерис – папоротник с языковидными листьями, тоже из пермского периода. Его ископаемые остатки обнаруживаются в Африке, Южной Америке и Австралии. Поскольку сложно было представить, каким образом крупная рептилия могла пересечь Атлантический океан, а растение – и Атлантический, и Тихий, пришлось призвать на помощь гипотезу о неких гигантских перешейках длиной в тысячи километров. Почему и куда исчезли эти сухопутные мосты, соединяющие континенты, никто не знал; вероятно, погрузились под воду. В самом начале XX века немецкий метеоролог Альфред Вегенер выдвинул идею получше.

Он писал: “Континентальные глыбы должны были перемещаться в горизонтальном направлении…Южная Америка должна была располагаться возле Африки и составлять с нею единый континентальный блок, расколовшийся в меловом периоде на две части, которые затем, подобно кускам треснувшей в воде льдины, в течение миллионов лет все дальше отходили друг от друга”131. Некогда, предположил Вегенер, все современные континенты образовывали единый гигантский суперконтинент – Пангею. Вегенеровская теория дрейфа материков, которую резко высмеивали при жизни ученого, естественно, в значительной степени была реабилитирована, когда появилась концепция тектоники литосферных плит.

Одна из ярких особенностей антропоцена состоит в том, что он скомкал все принципы географического распространения. Если шоссе, вырубки и плантации соевых бобов создают “острова” там, где раньше их не было, то международная торговля и путешествия по всему миру делают обратное – лишают обособленности даже самые отдаленные острова. Процесс перемешивания мировых флоры и фауны, который сначала шел медленно – он проходил вдоль маршрутов ранних миграций человека, – в последние десятилетия ускорился до такой степени, что в некоторых уголках мира количество неаборигенных видов растений сейчас превышает количество местных. По подсчетам, за любой двадцатичетырехчасовой период только лишь в балластных водах по миру перемещаются десять тысяч различных видов132. Таким образом, один-единственный супертанкер (да и вообще пассажирский лайнер) может свести на нет результаты миллионов лет географического разобщения. Энтони Риккарди из Университета Макгилла, специалист по интродуцированным видам, назвал современное перетасовывание биоты Земли “явлением массового вторжения”133, “беспрецедентным” в истории планеты.

Я живу к востоку от Олбани, как выяснилось – сравнительно недалеко от пещеры, где были впервые обнаружены груды мертвых летучих мышей. К тому времени как я узнала, что происходит, так называемый синдром белого носа уже распространился вплоть до Западной Вирджинии и уничтожил около миллиона летучих мышей. Я позвонила Элу Хиксу, и, поскольку как раз начался очередной период переписи летучих мышей, он предложил мне присоединиться к ближайшей вылазке. Холодным серым утром мы встретились на парковке возле офиса Хикса, а оттуда направились почти строго на север, к горному хребту Адирондак.

Примерно через два часа мы доехали до подножия горы неподалеку от озера Шамплейн. В XIX веке, а затем во Вторую мировую войну Адирондак служил основным источником железной руды, и в горах пробурили глубокие шахты. Когда руда закончилась, шахты забросили – и туда заселились летучие мыши. Мы собирались провести перепись в шахте Бартон-Хилл. Вход в нее находился примерно на середине склона горы, покрытого метровым слоем снега. Приплясывая от холода, у тропы стояло полтора десятка человек. Большинство из них, как и Хикс, работало на штат Нью-Йорк, но еще там было двое биологов из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) и местный писатель-романист, который собирал материал для своей книги, куда надеялся вплести сюжетную линию, связанную с синдромом белого носа.

Все надели снегоступы, кроме писателя, видно, пропустившего сообщение о том, что их следует прихватить с собой. Снег был покрыт ледяной коркой, приходилось идти медленно, так что нам потребовалось полчаса, чтобы пройти около километра. В ожидании отставшего писателя – ему нелегко было преодолевать сугробы метровой глубины – мы заговорили о потенциальных опасностях, что подстерегают желающих посетить заброшенную шахту. Там, как мне поведали, можно оказаться раздавленным падающими камнями, отравиться просачивающимся газом и свалиться с тридцатиметрового обрыва. Еще через полчаса мы дошли до входа в шахту – по сути, большой дыры, проделанной в горном склоне. Камни рядом со входом были белыми от птичьего помета, а на снегу виднелись следы лап. Судя по всему, вóроны и койоты обнаружили, что здесь легко можно добыть себе обед.

“Вот черт!” – воскликнул Хикс. Летучие мыши порхали из шахты и обратно, а некоторые ползали вокруг по снегу. Хикс решил поймать одну из них: она была настолько вялой, что ему удалось это с первой попытки. Он зажал мышь между большим и указательным пальцами, сломал ей шею и положил в пакет с застежкой. “Сегодня перепись будет короткой”, – констатировал он.

Мы отстегнули снегоступы, надели шлемы и налобные фонари и двинулись в шахту, вниз по длинному наклонному туннелю. Повсюду валялись сломанные балки, а из темноты на нас налетали летучие мыши. Хикс попросил всех сохранять бдительность. “Тут есть места, куда если зайдешь – обратно уже не выйдешь”, – предупредил он. Туннель петлял, иногда открывая нашему взору огромные пустоты размером с концертный зал, откуда вели боковые ходы. У части таких помещений были свои имена. Дойдя до мрачного перехода под названием “Секция Дона Томаса”, мы разделились на группы, чтобы начать перепись. Процесс заключался в том, чтобы сфотографировать как можно больше летучих мышей (потом, в Олбани, кто-то будет сидеть перед монитором компьютера и пересчитывать их по фотографиям). Я пошла с Хиксом и одним из биологов из USFWS, у первого была здоровенная камера, у второго – лазерная указка. Летучие мыши – высокосоциальные животные, поэтому в шахте они свисали с каменного потолка большими гроздьями. Больше всего было малых бурых ночниц – Myotis lucifugus, или просто lucis на жаргоне ведущих подсчет. Это преобладающий вид летучих мышей на северо-востоке США, и именно малых бурых ночниц чаще всего видят летними ночами. Как следует из их названия, они небольшие – длиной около двенадцати сантиметров и массой граммов шесть – и бурые, а на животе шерстка посветлее. (Поэт Рэндалл Джаррелл описал их цвет как “кофе со сливками”134.) Свисая с потолка со сложенными крыльями, зверьки напоминали подмоченные помпоны. Были там и малоногие ночницы (Myotis leibii), которых можно отличить по очень темным мордочкам, и индианские ночницы (Myotis sodalis), еще до появления синдрома белого носа числившиеся в списке вымирающих видов. Своими передвижениями мы нарушали покой летучих мышей, которые пищали и шебуршали, как полусонные дети.

Несмотря на свое название, синдром белого носа не ограничивается носами. Углубляясь в шахту, мы постоянно замечали летучих мышей с пятнами грибка на крыльях и ушах. Несколько таких животных – в исследовательских целях – были отправлены на тот свет с помощью большого и указательного пальцев. У каждой мертвой мыши определили пол (самцов можно отличить по крошечным пенисам) и положили ее в пакет с застежкой.

До сих пор не вполне понятно, как именно Pseudogymnoascus destructans убивает летучих мышей. Известно, что особи с синдромом белого носа часто выходят из спячки и летают днем. Существует гипотеза, что грибок, буквально разъедающий кожу летучих мышей, растревоживает их до такой степени, что они пробуждаются. Это, в свою очередь, вынуждает их растрачивать запасы отложенного на зиму жира. На грани истощения они вылетают на открытое пространство в поисках насекомых, которых, разумеется, найти в это время года невозможно. Также было выдвинуто предположение, что грибок вызывает у летучих мышей обезвоживание, поскольку через пораженную кожу они теряют влагу. Это заставляет их просыпаться и отправляться на поиски воды135. Опять же им приходится растрачивать ценные запасы энергии, из-за чего в конце концов, изможденные, они умирают.

Мы вошли в шахту Бартон-Хилл примерно в час дня, а к семи вечера почти вернулись в исходную точку своего путешествия у подножия склона, только теперь мы находились внутри горы. Подойдя к огромной ржавой лебедке, которая когда-то использовалась для подъема руды на поверхность, мы увидели, что проходившая под ней тропа исчезает в озере с черной, как река Стикс, водой. Дальше идти было некуда, так что мы начали взбираться наверх.

Перемещение видов по планете иногда сравнивают с русской рулеткой. Как и в игре с высокими ставками, при появлении нового организма в каком-то месте возможны два различных варианта. В первом, назовем его вариантом холостого выстрела, ничего не происходит. Потому ли, что климат непригоден, или существо не в состоянии найти достаточно пропитания, или его съедают другие, или в силу многих иных причин, новоприбывший организм не выживает (или по крайней мере не может размножаться). Большинство потенциальных вторжений остаются незафиксированными – а попросту и незамеченными, – поэтому сложно получить точные числа; впрочем, почти наверняка основная масса потенциальных вторженцев терпит поражение.

Во втором варианте новый организм не просто выживает сам, но и дает жизнь следующему поколению, которое, в свою очередь, тоже выживает и размножается. Ученые, специализирующиеся на инвазии чужеродных организмов, называют такой вид “обосновавшимся”. Опять же невозможно сказать наверняка, как часто такое происходит; многие обосновавшиеся виды, вероятно, продолжают обитать в том месте, куда они исходно попали, или же они настолько безобидны, что остаются незамеченными. Однако определенное количество видов делает третий шаг в процессе вторжения, а именно начинает “расселяться”. В 1916 году в питомнике растений близ Ривертона, штат Нью-Джерси, была обнаружена дюжина странных жуков136. За год насекомые, ныне известные как Popillia japonica, или хрущик японский, распространились во всех направлениях и встречались на площади уже около восьми квадратных километров. За следующий год их ареал расширился до восемнадцати квадратных километров, а еще год спустя достиг ста двадцати пяти квадратных километров. Жук продолжал стремительно расширять территорию своего обитания и через двадцать лет встречался повсеместно уже от Коннектикута до Мэриленда (с тех пор он успел расселиться на юг до Алабамы и на запад до Монтаны). Работающий в Массачусетском университете специалист по инвазивным видам Рой ван Дрише рассчитал, что из каждой сотни потенциальных вторженцев обосноваться удастся пяти – пятнадцати137. А из них лишь один – возвращаемся к аналогии с рулеткой – окажется тем, кто “выстрелит”.

Почему некоторые интродуцированные виды способны распространяться столь интенсивно – остается предметом споров. Возможно, для видов, как для бродяг, есть преимущества в том, чтобы находиться в постоянном движении. Виды, завезенные в новое место, особенно на новый материк, обошли многих конкурентов и хищников. Это избавление от недругов, а на самом деле избавление от эволюционной истории, называют “уходом от врагов”. Существует множество организмов, по-видимому, сумевших извлечь пользу из подобного освобождения, например дербенник иволистный, или плакун-трава, попавший в северо-восточную часть США из Европы в начале XIX века. В своей естественной среде обитания дербенник иволистный окружен массой специализированных врагов, включая два вида жуков из семейства листоедов (Galerucella calmariensis и Galerucella pusilla), долгоносика Hylobius transversovittatus и длиннотела Nanophyes marmoratus. Когда же растение оказалось в Северной Америке, вокруг этих жуков не было, что помогает объяснить, почему дербеннику иволистному удалось заполонить заболоченные участки от Западной Вирджинии до штата Вашингтон. Некоторые из этих специализированных хищников были сравнительно недавно завезены в США – чтобы контролировать распространение растения-захватчика.

Подобная стратегия использования одного инвазивного вида против другого дает неоднозначные результаты. В ряде случаев она оказывается крайне успешной, но иногда вырождается в экологическую катастрофу, как в истории с хищной улиткой Euglandina rosea, завезенной на Гавайи в конце 1950-х годов. Эту улитку родом из Центральной Америки привезли для того, чтобы она охотилась на ранее интродуцированный вид – ахатину гигантскую (Achatina fulica), ставшую сельскохозяйственным вредителем. Но Euglandina rosea довольно равнодушно отнеслась к Achatina fulica и сосредоточила свое внимание на небольших разноцветных местных улитках. Из более чем семисот видов эндемичных улиток, когда-то населявших острова, к настоящему времени вымерло около 90 %, и число оставшихся резко сокращается138.

Естественное следствие избавления от старых врагов заключается в том, чтобы найти новые незадачливые организмы и одержать над ними верх. Особенно знаменитый – и жуткий – пример продемонстрировала длинная и тонкая змея – коричневая бойга (Boiga irregularis). Весьма типичная для Папуа – Новой Гвинеи и Северной Австралии змея попала на Гуам в 1940-е годы, вероятно, ее случайно завезли с военным грузом. Единственным аборигенным видом змей на острове было слепое существо размером с червяка; таким образом, фауна Гуама была совершенно не готова к вторжению коричневой бойги с ее прожорливостью. Та съела почти всех местных птиц, включая гуамскую миагру (последний раз ее видели в 1984 году), гуамского пастушка (этот вид продолжает существовать только благодаря программе по его разведению в неволе) и марианского пестрого голубя (на Гуаме его больше нет, хотя вид сохраняется на нескольких других, меньших островах). До появления коричневой бойги на Гуаме водилось три аборигенных вида млекопитающих, все летучие мыши; сейчас остался лишь один – марианская летучая лисица, да и та находится на грани исчезновения. Тем временем змея, не имея естественных врагов, размножалась с безумной скоростью; плотность ее популяции на пике так называемой вспышки численности составляла около десяти особей на тысячу квадратных метров. Коричневая бойга настолько тщательно опустошала остров, что на нем практически не осталось местных животных, которых можно было бы поглощать; в наши дни она питается в основном другими вторженцами, например четырехпалым сцинком Carlia ailanpalai, ящерицей, также завезенной на Гуам из Папуа – Новой Гвинеи. Писатель Дэвид Кваммен предостерегает, что, хотя демонизировать коричневую бойгу легко, животное-то не злобное; оно просто лишено морали и оказалось не в том месте. По его словам, Boiga irregularis сделала на Гуаме “абсолютно то же самое, что Homo sapiens проделал со всей планетой: непомерно преуспел за счет других видов”139.

Ситуация с интродуцированными патогенами примерно такая же. Длительные взаимоотношения между ними и их хозяевами часто описываются в военных терминах: обе группы увязли в “эволюционной гонке вооружений”, для выживания в которой каждая сторона не должна позволить другой вырваться слишком далеко вперед. Возникновение абсолютно нового патогена – словно появление пистолета в драке на ножах. Новый хозяин, никогда прежде не сталкивавшийся с грибком (или вирусом, или бактерией), не имеет против него никакой защиты. Подобные ранее не существовавшие взаимодействия рискуют оказаться фатальными. В 1800-х годах каштан американский был господствующим лиственным деревом в лесах на востоке США; скажем, в Коннектикуте и похожих местностях он составлял около половины деревьев137. (Это дерево, у которого новые побеги могут прорастать от корней, чувствовало себя неплохо даже при массовых лесозаготовках; как написал однажды фитопатолог Джордж Хептинг, “из одного и того же каштана можно было сделать не только колыбельку для младенца140, но и гроб для старика, каким этот младенец со временем станет”.) Затем, на рубеже столетий, в США был ввезен, вероятно, из Японии, грибок Cryphonectria parasitica, вызывающий у каштана рак коры.

Азиатские каштаны, эволюционировавшие совместно с Cryphonectria parasitica, легко противостояли грибку, но для каштана американского летальность составила почти 100 %. К 1950-м годам грибок уничтожил практически все каштаны в США – около четырех миллиардов. Вместе с деревом исчезло и несколько видов зависевших от него мотыльков. Предположительно именно “необычность” также и хитридиевого грибка объясняет его смертоносность. Вот почему так внезапно исчезли золотые лягушки из Потока тысячи лягушек в Панаме, а амфибии в целом – класс, находящийся под наибольшей угрозой вымирания.

Еще до того, как был выявлен возбудитель синдрома белого носа, Эл Хикс и его коллеги заподозрили, что виновник – некий интродуцированный вид. Что бы ни убивало летучих мышей, по всей видимости, это было нечто, с чем они никогда прежде не сталкивались, раз уровень смертности настолько высок. Тем временем синдром распространялся из северной части штата Нью-Йорк по классической схеме концентрических кругов. Это указывало на то, что убийца осел где-то вблизи Олбани. Когда о вымирании летучих мышей стали говорить в национальных новостях, один спелеолог отправил Хиксу несколько фотографий, сделанных в шестидесяти пяти километрах к западу от города. На них были запечатлены летучие мыши с явными признаками синдрома белого носа, а датировались снимки 2006 годом, то есть были сделаны за год до того, как коллеги Хикса позвонили ему с возгласом “Боже правый!”. Спелеолог сделал фотографии в одном из гротов Пещеры Хоув, популярного туристического места, где помимо прочего проводятся туры с фонариками и подземные экскурсии на лодках.

“Любопытно, что первым документальным свидетельством о заболевании послужили фотографии из известной пещеры в Нью-Йорке, которую ежегодно посещают около двухсот тысяч человек”, – сказал мне Хикс.

Интродуцированные виды стали настолько неотъемлемой частью такого количества ландшафтов, что пару-тройку вы наверняка увидите, просто выглянув в окно. Скажем, сейчас из окна своего дома в Западном Массачусетсе я вижу траву, кем-то когда-то здесь посаженную, которая точно не является аборигенным видом Новой Англии (почти все виды трав на американских лужайках – включая мятлик луговой – пришельцы). Поскольку моя лужайка не особенно ухоженная, на ней растет множество одуванчиков, прибывших из Европы и расселившихся практически повсюду, а еще чесночник лекарственный и подорожник большой – тоже вторженцы из Европы. (Подорожник большой, Plantago major, похоже, приплыл вместе с самыми первыми белыми поселенцами и считался настолько надежным признаком их присутствия, что индейцы назвали его “следы белого человека”.) Если я выйду из-за стола и прогуляюсь до края лужайки, вот что попадется мне на глаза: шиповник многоцветковый, колючее инвазивное растение из Азии; морковь дикая, прибывшая из Европы; лопух, тоже из Европы; древогубец круглолистный, завезенный из Азии. Согласно результатам изучения видов в гербариях Массачусетса, почти треть всех задокументированных видов растений штата –“натурализовавшиеся приезжие”141. Если я копну землю сантиметров на десять, то увижу земляных червей – тоже “приезжих”. До прибытия европейцев в Новой Англии не было своих земляных червей – их всех погубило последнее оледенение, и даже спустя десять тысяч лет относительного тепла местные для Северной Америки виды этих животных еще не заселили Новую Англию заново. Земляные черви поедают опавшую листву и тем самым существенно меняют состав лесной почвы. (Хотя садоводы и обожают земляных червей, результаты недавних исследований связали интродукцию этих животных с сокращением численности местных саламандр в северо-восточных штатах142.) Пока я пишу эти строки, по Массачусетсу распространяются несколько новых и потенциально опасных захватчиков. Помимо Pseudogymnoascus destructans к ним относятся азиатский усач, завезенный из Китая и питающийся различными лиственными деревьями; ясеневая изумрудная узкотелая златка, прибывшая тоже из Азии (личинки этого жука прогрызают кору ясеня, убивая дерево), и речная дрейссена, пресноводный моллюск из Восточной Европы, имеющий дурную привычку прикрепляться к любой доступной поверхности и поедать все подряд в водной толще.

“Останови водных автостопщиков” – гласит знак, установленный у озера неподалеку от моего дома. “Очистите все снаряжение”. На знаке изображена лодка, полностью заросшая речными дрейссенами, словно кто-то по ошибке покрыл ее моллюсками вместо краски.

Где бы вы ни читали эти строки, ситуация везде будет схожей – и это относится не только к США, но и ко всему миру. База данных по инвазивным видам Европы включает в себя более двенадцати тысяч наименований. Базы данных по чужеродным видам Азиатско-Тихоокеанского региона, по лесным инвазивным видам Африки, по биоразнообразию и инвазивным видам островов и по неаборигенным морским и эстуарным видам США содержат еще намного больше названий.

В Австралии эта проблема настолько серьезна, что к ее решению привлекают даже детей начиная с дошкольного возраста. Городской совет Таунсвилла, расположенного к северу от Брисбена, призывает детей устраивать “регулярную охоту” на жаб ага, которые были намеренно – но, как оказалось, с губительными последствиями – завезены в 1930-х годах для регулирования численности жуков из семейства пластинчатоусых, вредителей сахарного тростника (ага ядовиты, а доверчивые местные виды, такие как северная сумчатая куница, едят их – и погибают). Чтобы избавляться от жаб гуманным способом, городской совет просит детей “охлаждать жаб в холодильнике двенадцать часов”, а затем помещать “в морозилку еще на двенадцать часов”. Согласно результатам недавнего исследования, посещающие Антарктиду туристы и ученые за один летний сезон привозят с собой более семидесяти тысяч семян с других континентов143. Один вид травянистых растений из Европы, мятлик однолетний (Poa annua), уже сумел там обосноваться. Поскольку в Антарктиде всего два вида местных растений, получается, что теперь треть растений на материке – вторженцы.

С позиции мировой биоты путешествия по миру представляют собой кардинально новое явление – и в то же время повторение очень старого. Расхождение континентов, которое Вегенер вывел на основании палеонтологической летописи, теперь сменилось обратным процессом – это еще один пример того, как люди прокручивают геологическую историю вспять, причем с высокой скоростью. Представьте себе этот процесс как ускоренную версию движения литосферных плит, только без самих плит. Перемещая азиатские виды в Северную Америку, североамериканские – в Австралию, австралийские – в Африку, а европейские – в Антарктиду, мы, по сути, заново собираем мир в один гигантский суперконтинент. Биологи иногда называют его Новой Пангеей.

Пещера Эола, спрятавшаяся в лесистых холмах Дорсета, штат Вермонт, считается крупнейшим в Новой Англии местом зимней спячки летучих мышей. По оценкам специалистов, до появления синдрома белого носа туда прилетало на зимовку почти триста тысяч особей – даже из столь отдаленных мест, как Онтарио и Род-Айленд. Через несколько недель после того, как я побывала с Хиксом в шахте Бартон-Хилл, он пригласил меня поехать с ним в пещеру Эола. Данная поездка была организована Департаментом охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вермонт. На этот раз у подножия холма нам не пришлось надевать снегоступы – мы все уселись на снегоходы. Дорога взбегала вверх, петляя длинными крутыми разворотами. Температура (– 4° С) была слишком низкой для проявления летучими мышами активности, однако, припарковавшись у входа в пещеру, мы сразу увидели порхавших вокруг зверьков. Самый главный из официальных лиц Вермонта, Скотт Дарлинг, объявил, что, прежде чем двинуться дальше, мы все должны надеть латексные перчатки и защитные комбинезоны. Поначалу я сочла это требование несколько параноидальным – словно действие из сюжетной линии с синдромом белого носа того писателя-романиста, – но вскоре поняла, что оно имело смысл.

Пещеру Эола водный поток создавал на протяжении многих тысяч лет. Чтобы туда не совались люди, местный комитет по охране природы, которому принадлежит пещера, перегородил вход огромными железными планками. С помощью ключа одна из горизонтальных планок сдвигается, что создает узкий проем, через который можно проползти (или проскользнуть) внутрь. Несмотря на холод, из пещеры шел тошнотворный запах, похожий на вонь птицефермы и мусорной свалки одновременно. Каменистая тропинка, ведущая ко входу, обледенела, так что идти по ней было сложно. Когда настала моя очередь, я протиснулась между планками и тут же поскользнулась, угодив во что-то мягкое и влажное. Поднимаясь, я поняла, что это груда мертвых летучих мышей.

Первый зал пещеры, известный как Гуано-Холл, у входа около десяти метров в ширину и шести в высоту, а к задней стенке он сужается и свод становится ниже. Отходящие от первого зала туннели доступны только спелеологам, а туннели, ответвляющиеся от тех туннелей, – только летучим мышам. Когда я вглядывалась в глубину Гуано-Холла, мне казалось, что я смотрю в гигантскую глотку. В полумраке зрелище открывалось ужасающее. С потолка свисали длинные сосульки, а с пола, словно полипы, поднимались огромные наросты льда. Дно пещеры покрывали мертвые летучие мыши; я заметила, что некоторые вмерзли в ледяные наросты. Были там зверьки и в состоянии спячки, висевшие на потолке, и бодрствовавшие, пролетавшие мимо, а иногда и врезавшиеся прямо в нас.

До сих пор непонятно, почему в одних местах трупики летучих мышей образуют целые кучи, а в других их съедают или они исчезают каким-то иным способом. Хикс предположил, что условия в пещере Эола настолько тяжелые, что летучие мыши даже не успевали выбраться из пещеры, прежде чем упасть замертво. Хикс с Дарлингом планировали произвести в Гуано-Холле подсчет, однако быстро отказались от этого плана, решив просто собрать образцы. Дарлинг объяснил, что образцы отправятся в Американский музей естественной истории, чтобы сохранилось хотя бы свидетельство о сотнях тысяч lucis, а также восточноамериканских нетопырей и ночниц Myotis septentrionalis, которые когда-то зимовали в пещере Эола. “Этот шанс может оказаться одним из последних”, – сказал он. В отличие от шахт, выкопанных не более нескольких столетий назад, пещера Эола существует уже много тысячелетий. Вполне возможно, что летучие мыши прилетали туда зимовать поколение за поколением – с тех пор как вход в пещеру открылся в конце последней ледниковой эпохи.

“Вот что делает данную ситуацию столь драматичной – она нарушает эволюционную цепочку”, – сказал Дарлинг. Они с Хиксом принялись подбирать тела погибших зверьков: сильно разложившиеся не трогали, а более или менее нетронутые помещали в двухлитровые пластиковые пакеты, определив предварительно пол особи. Я помогала ученым, держа в руках пакет для мертвых самок. Вскоре он наполнился, и мне дали второй. Когда количество трупиков достигло примерно пяти сотен, Дарлинг решил, что пора идти. Хикс задержался – он принес с собой свою огромную фотокамеру и сказал, что хочет сделать побольше снимков. За те часы, что мы, непрерывно поскальзываясь, перемещались по пещере, это место приобрело совершенно гротескный вид побоища: многие трупики животных были раздавлены, и из них сочилась кровь. Когда я пробиралась к выходу, Хикс крикнул мне вслед: “Не наступите на мертвую мышь!” Я даже не сразу поняла, что он шутит.

Сложно сказать, когда именно началось формирование Новой Пангеи. Если считать людей инвазивным видом (популяризатор науки Алан Бёрдик назвал Homo sapiens “пожалуй, самым успешным захватчиком во всей биологической истории”), то этот процесс стартовал около 120 тысяч лет назад, когда современные люди впервые мигрировали из Африки144. К тому времени, как люди добрались до Северной Америки, примерно 13 тысяч лет назад, они уже приручили собак, которых перевели с собой по Берингийскому перешейку145. Полинезийцев, заселивших Гавайи около полутора тысяч лет назад, сопровождали не только крысы (об этом говорилось раньше), но и вши, блохи и свиньи. “Открытие” Нового Света запустило масштабный биологический толкучий рынок – так называемый Колумбов обмен, – который поднял процесс на совершенно иной уровень. Даже когда Дарвин разрабатывал принципы географического распространения, их умышленно дискредитировали научные объединения, известные как общества акклиматизации. В год опубликования “Происхождения видов” один из членов мельбурнского общества акклиматизации выпустил в дикую природу Австралии первых кроликов. С тех самых пор они размножаются там с вошедшей в поговорку скоростью. В 1890 году аналогичное нью-йоркское общество, считавшее своей миссией “интродукцию и акклиматизацию тех иноземных представителей животного и растительного царств, которые могут оказаться полезными или интересными”, ввезло в США скворцов обыкновенных146 (предположительно руководитель группы хотел привезти в Америку всех птиц, упомянутых у Шекспира). Сотня скворцов, выпущенных в Центральном парке, к настоящему времени превратилась уже в более чем двести миллионов особей.

И даже сейчас американцы продолжают намеренно импортировать “иноземных представителей”, которые “могут оказаться полезными или интересными”. Каталоги для садоводов полнятся неместными видами растений, а аквариумные каталоги – неместными видами рыб. Согласно статье о домашних питомцах в “Энциклопедии биологических инвазий”, каждый год в США ввозится больше неаборигенных видов млекопитающих, птиц, земноводных, черепах, ящериц и змей, чем в стране существует местных видов147.

В то же время из-за возросших объемов и темпов общемировой торговли увеличились и масштабы неумышленного ввоза. Виды, которые не могли выжить, пересекая океаны на дне каноэ или в трюме китобойного судна, способны легко перенести то же самое путешествие в балластной цистерне современного грузового судна, отсеке самолета или чемодане туриста. Результаты недавнего исследования неместных видов в североамериканских прибрежных водах показало, что “количество зафиксированных инвазий за последние двести лет выросло экспоненциально”148. Авторы работы связали это с увеличением объемов транспортируемых товаров, а также с возросшей скоростью таких перемещений. По данным Центра изучения инвазивных видов в Калифорнийском университете в Риверсайде, новый инвазивный вид появляется в Калифорнии каждые шестьдесят дней. И это еще ничего по сравнению с Гавайями, где очередной захватчик возникает каждый месяц. (Сравнения ради стоит заметить, что до заселения Гавайев людьми новым видам удавалось обосноваться на архипелаге приблизительно раз в каждые десять тысяч лет137.)

Непосредственным результатом всей этой перегруппировки становится увеличение локального разнообразия. Возьмите любое место на Земле (Австралию, Антарктический полуостров или свой ближайший парк) – скорее всего, за последние несколько сотен лет количество встречающихся там видов выросло. До того как на Гавайях поселились люди, там в принципе не было многих групп организмов, причем не только грызунов, но и земноводных, наземных пресмыкающихся и копытных. На островах отсутствовали муравьи, тли и москиты. В этом смысле человек значительно обогатил Гавайи. Однако до появления людей на архипелаге водились тысячи видов, не существовавших больше нигде на планете, и многие из этих эндемиков уже исчезли или исчезают сейчас. Помимо нескольких сотен видов сухопутных улиток, вымерли десятки видов птиц и более сотни видов папоротников и цветковых растений. По тем же причинам, по которым, как правило, увеличивалось локальное разнообразие, разнообразие глобальное – общее число существующих во всем мире видов – уменьшалось.

Принято считать, что изучение инвазивных видов началось с Чарльза Элтона, британского биолога, в 1958 году опубликовавшего свой фундаментальный труд “Экология нашествий животных и растений”. Чтобы объяснить очевидно парадоксальные эффекты от перемещения видов, Элтон использовал аналогию с несколькими стеклянными емкостями. Представим себе, что емкости наполнены различными смесями химических веществ в растворе. Пусть каждая емкость соединена с остальными с помошью длинных узких трубок. Если краны, которыми снабжены трубки, открывать ежедневно всего на одну минуту, растворы начнут медленно перемешиваться. Вещества начнут вступать в химические реакции. Будут образовываться какие-то новые соединения, но при этом исчезнет часть исходных. “Могло бы потребоваться чрезвычайно много времени, чтобы вся система пришла к окончательному равновесию…” – писал Элтон136. Тем не менее рано или поздно во всех емкостях окажется одинаковый раствор. Разнообразие исчезнет, чего и следовало ожидать от сталкивания растений и животных, длительное время изолированных друг от друга.

“Если говорить о достаточно далеком будущем, то биологический мир станет в конце концов не сложнее, а проще и беднее”, – заключил ученый.

Со времен Элтона экологи пытаются количественно оценить суммарный эффект глобальной гомогенизации с помощью одного мысленного эксперимента. Он начинается с воображаемого сжатия всей мировой суши в единый мегаконтинент. Затем используется зависимость между количеством видов и площадью, чтобы рассчитать, сколько разнообразных видов могло бы жить на этом мегаконтиненте. Разница между полученным числом и разнообразием реального мира отражает потери, вызываемые полной взаимосвязанностью различных участков суши. Для наземных млекопитающих разница составляет 66 %, это означает, что в моноконтинентальном мире водилась бы лишь треть из их ныне существующих видов149. Для обитающих на суше птиц разница получается менее 50 %, то есть в подобном мире существовала бы половина видов, живущих в настоящее время.

Если мы заглянем в будущее еще дальше, чем Элтон, – на миллионы лет вперед, – то биологический мир, надо полагать, вновь окажется более сложным. Исходя из того, что в конце концов путешествия и общемировая торговля приостановятся, Новая Пангея начнет, образно говоря, распадаться. Континенты снова обособятся, а острова опять станут изолированными. И по мере того как это будет происходить, от инвазивных видов, разнесенных по миру, начнут развиваться и распространяться новые виды. Кто знает, может, на Гавайях появятся гигантские крысы, а в Австралии – гигантские кролики.

Через год после моей поездки в пещеру Эола с Элом Хиксом и Скоттом Дарлингом я приехала туда снова с группой биологов – специалистов по дикой природе. На этот раз пещера выглядела иначе, но не менее жутко. За год груды мертвых окровавленных летучих мышей почти полностью разложились, и от них остался лишь ковер из хрупких костей, каждая не толще сосновой иголки.

На этот раз учет численности вели Райан Смит из Департамента охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вермонт и Сьюзи фон Эттинген из соответствующей службы США (USFWS). Они начали с группы летучих мышей, висевших в самой широкой части Гуано-Холла. При ближайшем рассмотрении Смит заметил, что большинство животных в группе уже мертвы, а их крошечные лапки просто зацепились за камни свода пещеры в трупном окоченении. Однако ему удалось разглядеть среди трупиков и несколько живых особей. Он назвал их число для фон Эттинген, взявшей с собой карандаш и карточки для записей.

“Две lucis”, – сказал Смит.

“Две lucis”, – повторила фон Эттинген, записывая.

Смит углубился в пещеру. Фон Эттинген подозвала меня и показала на расщелину в скале. В ней явно когда-то зимовали десятки летучих мышей. Сейчас там лежал только слой черной грязи, утыканный косточками размером с зубочистку. Фон Эттинген вспомнила, что в один из прошлых визитов в пещеру видела, как живая летучая мышь пыталась притулиться к группе мертвых. “Это выглядело душераздирающе”, – сказала она.

Социальность летучих мышей обернулась большой выгодой для Pseudogymnoascus destructans. Зимой, когда мыши собираются в тесные группы, инфицированные особи заражают грибком здоровых. Те, кто доживает до весны, разлетаются, унося грибок на себе. Так Pseudogymnoascus destructans передается от одной летучей мыши другой и переносится от пещеры к пещере.

Смиту и фон Эттинген потребовалось всего минут двадцать, чтобы подсчитать летучих мышей в почти пустом Гуано-Холле. Когда работа была закончена, фон Эттинген сложила числа на своих карточках: восемьдесят восемь lucis, одна ночница Myotis septentrionalis, три восточноамериканских нетопыря и двадцать летучих мышей неопределенного вида. Итого сто двенадцать, примерно одна тридцатая часть того количества особей, которое обычно насчитывалось в пещере. “Такую смертность просто невозможно компенсировать”, – сказала мне фон Эттинген, когда мы протиснулись наружу через проем в железных планках. Она заметила, что lucis воспроизводятся очень медленно – самки рожают всего по одному детенышу в год, – поэтому, даже если некоторые особи окажутся устойчивы к синдрому белого носа, сложно представить, каким образом популяции могли бы восстановиться.

Начиная с той зимы 2010 года, Pseudogymnoascus destructans стали обнаруживать и в Европе, где грибок, похоже, широко распространен. Там обитают свои виды летучих мышей, например большая ночница, которая встречается от Турции до Нидерландов. Эти летучие мыши разносят грибок, однако сами от него, по-видимому, не страдают. Это дает основание предполагать, что большие ночницы и грибок развивались совместно.

Между тем ситуация в Новой Англии остается печальной. Я вернулась в пещеру Эола для подсчета летучих мышей зимой 2011 года. В Гуано-Холле было лишь тридцать пять живых зверьков. Я снова приехала туда в 2012 году. После того, как мы преодолели весь путь наверх до входа, биолог, мой напарник, решил, что заходить внутрь будет ошибкой: риск потревожить летучих мышей, которые могли еще там остаться, перевешивал пользу от их подсчета. Зимой 2013 года я опять посетила пещеру. К тому времени, согласно данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, синдром белого носа распространился на двадцать два американских штата и на пять канадских провинций, уничтожив свыше шести миллионов летучих мышей. Когда я стояла перед железными планками, на меня налетела одна особь – хотя температура была минусовая. Я насчитала десять зверьков, свисающих с камней вокруг входа; большинство из них выглядели какими-то иссохшими, как маленькие мумии. Департамент охраны рыбных ресурсов и диких животных штата Вермонт повесил на двух деревьях у входа таблички с предупреждениями. Надпись на одной гласила: “Эта пещера закрыта до дальнейших распоряжений”. Другая информировала, что нарушителям грозит штраф до тысячи долларов “за каждую летучую мышь” (оставалось неясным, относится ли это к живым зверькам или к значительно большему числу мертвых).

Не так давно я позвонила Скотту Дарлингу, чтобы узнать новости. Он сообщил мне, что малая бурая ночница, когда-то очень распространенная в Вермонте, теперь официально причислена к вымирающим видам этого штата. То же с ночницей Myotis septentrionalis и восточноамериканским нетопырем. “Я стал часто использовать слово «отчаянный», – сказал Скотт. – Мы в отчаянном положении”.

“Кстати, – продолжил он, – вот что я прочитал в новостях пару дней назад. Вермонтский центр экологических исследований создал вебсайт, на котором люди могут размещать фотографии любых биологических видов Вермонта с координатами места съемки. Если бы я прочитал об этом несколько лет назад, я бы рассмеялся. Сказал бы: «Вы что, хотите, чтобы люди выкладывали фотографии сосны?» А сейчас, после того, что случилось с малыми бурыми ночницами, я могу лишь сокрушаться, почему центр не сделал этого раньше”.

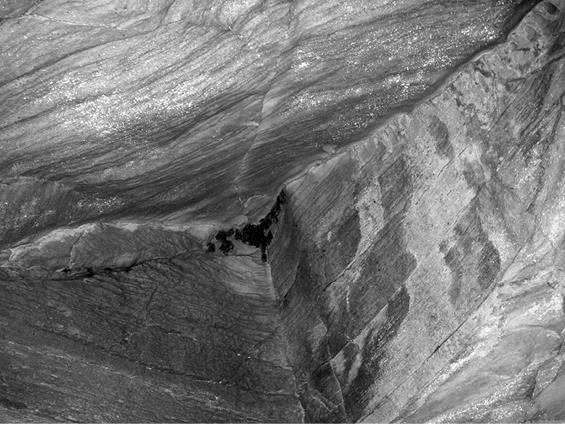

Один и тот же угол Гуано-Холла, сфотографированный (сверху вниз) зимой 2009 года (с летучими мышами в спячке), зимой 2010 года (с меньшим числом зверьков) и зимой 2011 года (никого)

Назад: Глава 9 Острова на суше Eciton burchellii

Дальше: Глава 11 УЗИ для носорога Dicerorhinus sumatrensis