Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: 18. Центр мира

Дальше: 21. Счастливое детство

* * *

Аросев не любил свою работу. Не потому, что сомневался в ее важности, а потому, что «она – работа посредника, метрдотеля» и занимаются ей «удивительные невежды и идиоты». «Я хочу, – писал он Сталину 21 июля 1936 года, – работать более напряженно и более ответственно для строящегося под Вашей рукой социализма». Он мечтал о месте в Наркомпросе или возможности без помех работать над «историко-психологической» тетралогией о революции («Весна», 1905–1913, «Лето», 1913–1917, «Осень», от Октября до смерти Ленина, и «Зима», о «работе нашей партии над экономическим строительством социализма под Вашим руководством, отпадение элементов, фактически чуждых нам, интересующихся больше процессом революции, чем ее результатами»). Советский Союз оставался «первоисточником всех наиболее сильных человеческих впечатлений, переживаний и идей», и лучшие люди за границей понимали это, невзирая на невежд и идиотов. «Много очень честных, преданных и героических натур тянутся к нам».

Одной такой натурой был друг детства Льва Крицмана, Сеня, который эмигрировал в Америку, поселился в Лос-Анджелесе, нашел работу в сапожной мастерской и превратился в Сэма Изекмана (он же Ицикман или Айсман). Америка ему не понравилась. «Приехал взрослый человек, – писал он Крицману, – и точно немой ни понимает и не умеет говорить». Но страшней всего – «атмосфера наживы и благополучие». Американцы день и ночь работают и говорят только о материальных вещах. «Даже голодный здесь не о том чтобы поесть а скорей думает о собственном доме». Лос-Анджелес – «городок паршывый скучный европейцу даже умереть можно с скуки… Америка мне абсолютно не нравится и о ней ничего не хочу писать».

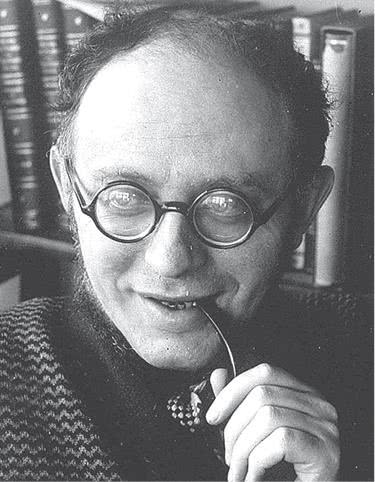

Лев Крицман Предоставлено Ириной Щербаковой

В 1930 году Крицман в составе делегации советских экономистов побывал в Америке и встретился с Сеней. Сразу после его отъезда Сеня решил, что больше так жить нельзя. «Я сегезно, – писал он, – думаю поехаt обратнов России, а потому прошу тебя Леня: если тебя не трудно мне сообщить 1) что необходимо облодаt для везда в И. С. С. Р. в смысле бумаг 2) И возможно ли по приезде туда там осtatся? Без опеспечение Vizы прежде временнно? А также если возможно напиши: как абстоят дела в нашем цеху. И нужны ли там люди моего калибра? Я знаю что ты очень занат но я всеже надеюс что мне в этом не откажеш». Три месяца спустя он все еще пытался получить визу. «Тепер по приезде ты верояно занят рабоtой по ушам, но во имя наших прошлых дней прошу тебя Леня урвать ценныя минуты и писать мне…. Как ты чувствуеш здоровей? Занят дни и вечера полагаю но Леня какое удивительное удовлетворение рабоtat при tаких условиах за личшую будущую удивительная цель лучший и больший успех тому будущему. Всегда твой Сеня». В апреле 1936-го он все еще ждал разрешения (или решимости) и активно занимался партийной работой и русским языком. «Товар. привет от сына. Он живет все время в Сан Франциско. Вступил в ряды и активно работает для осуществление советскаго правление здесь в Америке. Получаю и читаю советския новости все огромные достижения этого года мне интересно знать что было сделано в поле механической ремонте обуви если напишеш сообщи какой прогрес сделан в этой части производства. Привет тебе и Шуре от Бетти. Надеюс получить ответа Твой Сеня».

Сеня так и не переехал в СССР, но многие переехали, и некоторые остались. Одной из крупнейших общин политэмигрантов в СССР была немецкая: в 1936 году в Советском Союзе числилось 4600 беженцев из Германии, большинство из них в Москве. Главным в СССР специалистом по немецкой политике был Карл Радек, который отвечал – среди прочего – за официальные заявления о противодействии германской агрессии, секретные переговоры о продолжении сотрудничества с Германией и регулярные обращения – частные и публичные – к немецким коммунистам и попутчикам. На Первом съезде писателей он произнес две речи: одну официальную, в которой призвал иностранных писателей подчиниться партийной дисциплине или быть «сброшенным со счетов борьбы, к которой рвется… душа», и другую застольную, на даче у Горького, в присутствии Молотова и специально отобранных иностранных гостей. Один из гостей, немецкий писатель Густав Реглер, описал увиденное четверть века спустя (после выхода из партии).

Карл Радек

Сначала Радек говорил по-русски. Так как он свободно говорил на нескольких языках, я понял, что его слова были в первую очередь адресованы членам его собственного правительства. Я попросил Кольцова перевести, и он согласился.Это была речь из Достоевского, полная самобичевания и исповедального экстаза. «Мы должны заглянуть в глубь наших сердец и смести скорлупу самообмана! – кричал он. – Каждый из нас должен достичь мира с самим собой…»Он широко распахнул рубашку. Его было не остановить. Он выглядел устрашающе: сверкающие глаза и маленькая, уродливая бороденка, подчеркивающая тонкость губ. Он был пьян, но алкоголь развязал ему язык, не затуманив рассудок. «Он слишком много говорит», – прошептал Кольцов и с тревогой взглянул на членов правительства. Молотов сжал губы, Горький нахмурил лоб. «В таком настроении он может сказать что угодно», – сказал Кольцов и вытянул шею, чтобы посмотреть, перед кем стоит Радек. Что же он скажет? Стало совершенно тихо.«Мы еще далеки от цели, – сказал Радек своим тонким голоском. – Мы думали, что ребенок вырос, и пригласили весь мир на смотрины. Но нам нужно самопознание, а не любование…»Его рубашка вылезла из брюк. Он расхаживал среди сигаретного дыма и звона бокалов, сторонясь Молотова, и вдруг напал на немцев. Он укорял их, говорил о том, как разочаровало его их предательство революции, как быстро рабочие смирились с Гитлером и с какой легкостью писатели подчинились силе…Он перешел на немецкий, но не из вежливости. Его целью было оскорбить…Вдруг, съежившись под взглядом Молотова, он вернулся к самобичеванию и кончил нечленораздельным бормотанием. Словесное извержение выдохлось среди гула голосов и всеобщего безразличия, которое он, судя по всему, разделял. Проходя мимо столов, он подбирал пустые бокалы, очевидно находя нечто комическое в своем унижении…Наконец он растворился в табачном дыму и исчез, как призрак. Кольцов вздохнул с облегчением.«Представление окончено», – сказал он измученным голосом.

Кольцов был более дипломатичен, осторожен и влиятелен. Его квартира в Доме правительства была центром немецкой культурной жизни, а его гражданская жена Мария Остен была ее вдохновителем и организатором. Мария работала в издававшейся в Москве газете «Дойче Централь-Цайтунг», основала и вела литературный журнал «Дас Ворт» (выходивший в кольцовском Жургазе под редакцией Бертольда Брехта, Вилли Бределя и Лиона Фейхтвангера) и организовывала советские турне немецких знаменитостей, в том числе Брехта и Фейхтвангера. По воспоминаниям Бределя (который жил в Москве): «Почти все немецкие писатели в Москве недолюбливали Марию Остен. Виновата в этом была она сама. Несмотря на ее чрезвычайно скромные литературные способности, она, в качестве подруги Кольцова, играла неоправданно большую роль в литературной жизни, переписывалась с Генрихом Манном, Лионом Фейхтвангером и Бертом Брехтом, всячески пользовалась своей властью и изображала, так сказать, гранд-даму. Было такое впечатление, что она хотела быть хозяйкой литературного салона».

Мария Остен

В 1926 году восемнадцатилетняя дочь вестфальского землевладельца Мария Грессхёнер поступила на работу в радикальное издательство «Малик-Пресс», завела роман с одним из совладельцев (в то время женатым), вступила в Коммунистическую партию и стала заметной фигурой в жизни берлинской богемы (под псевдонимом Остен, от немецкого слова «восток»). В 1929 году она последовала за ленинградским кинорежиссером Евгением Червяковым в Советский Союз, но, узнав, что он тоже женат, вернулась в Берлин. Тогда же она написала свой первый рассказ и начала публиковать очерки из жизни батраков в коммунистической газете «Роте Пост» (под рубрикой «агитация на селе»). В 1930 году ее фотография появилась на обложке изданного «Малик-Пресс» перевода романа Эренбурга «Любовь Жанны Ней». В 1932-м она познакомилась с Кольцовым и переехала с ним в Москву. Осень 1933-го они провели в Париже в обществе Бориса Ефимова, Ильфа и Петрова и официальной жены Кольцова, Елизаветы Ратмановой. В декабре они поехали в Саар освещать подготовку к референдуму о воссоединении с Германией. В городке Оберлинксвайлер они познакомились с десятилетним сыном местного коммуниста Губертом Лосте. Губерт описывает этот день в книге Марии Остен «Губерт в стране чудес».

Время промелькнуло незаметно. Всем нам ужасно жалко было, когда Михаил сказал, что он не может оставаться у нас ночевать и должен сегодня еще вернуться в Саарбрюкен.Но самое чудесное, что запечатлелось у меня в памяти от этого вечера, что непрерывно звучало в ушах, – это были его слова:– А не взять ли нам его с собой?Михаил посадил меня на колени и долго гладил по голове.– Но только при одном условии, – сказал он, подумав.

– Какое условие?Почувствовав сразу глубокое разочарование – уж не подшутили ли они надо мной, – я сполз с колен. Вот сейчас он, наверное, скажет: «Мы возьмем тебя с собой только в том случае, если ты читал «Коммунистический манифест» или «Капитал» Маркса». Мысленно я обвинял отца, что он не привозил мне этих книг, хотя я много раз просил его об этом. На мои просьбы он всегда отвечал, что с чтением этих книг время еще терпит.Михаил опять притянул меня к себе на колени.– Вот при каком условии мы возьмем тебя, – сказал он, – если ты ежедневно будешь писать одну страницу о том, что ты видел.– Буду писать, буду писать, конечно, конечно! – захлопал я в ладоши, и все, глядя на меня, засмеялись.– Из того, что ты будешь записывать мы, может быть, составим потом книгу для пионеров всего мира.

По дороге в Москву они остановились в Париже, где Густав Реглер показал Губерту город. В поезде Париж – Вена Губерт читал «Легенду об Уленшпигеле» (которая пользовалась чрезвычайной популярностью в СССР и служила Губерту образцом превращения озорника в революционера). В Москве Губерта встречали как героя: он выступил по радио, познакомился с маршалом Буденным и побывал в Мавзолее. Ленин произвел на него сильное впечатление: «На нем куртка защитного цвета, руки лежат на красном сукне, которым он покрыт до груди. Не хочется уходить. Ленин словно спит. Небольшая бородка бросает тень на щеки и оживляет лицо».

Губерт с Наталией Сац

Губерту понравилось все, что он увидел, особенно Парк Горького и Детский театр Наталии Сац. Даже дом, в котором он поселился, был необычным. «Я увидел, что здесь не один двор, а несколько. В результате обхода всего огромного дома выяснилось, что их целых три. Низенькие ограды указывали на зеленые насаждения, сейчас сплошь покрытые глубоким снегом. Из огромных сугробов молодые елочки высовывали нежные зеленые верхушки. Дорожки, которые вели к многочисленным парадным, были совершенно очищены от снега. В среднем дворе находился своего рода универмаг, витрины которого выходили на улицу. Это был блок кооперативных рабочих домов». На самом деле это был Дом правительства, но задачей Губерта (и Марии) было описывать не частное, а типичное.

Губерт поступил в немецкую школу имени Карла Либкнехта (где учились и дочери Аросева), а летом поехал в лагерь имени Эрнста Тельмана, где освоил «уменье подчиняться дисциплине и жить в коллективе». По возвращении он встретился с Густавом Реглером, который приехал на Первый съезд писателей, и показал ему «много интересного, такого, чего нет во всем мире или что нам в капиталистических странах недоступно». Реглеру тоже больше всего понравился Парк Горького. Во время первого посещения он не успел посмотреть на Техническую станцию, где дети конструировали турбины и радиоприемники, потому что начал прыгать с парашютом и не мог остановиться. Другим гостем съезда был сын Томаса Манна Клаус, который записал в дневнике, что «всесильная Мария» показала ему универмаг, метро и несколько специализированных магазинов. Спутнице Манна, Марианне Шварценбах, Кольцов с Марией очень понравились.

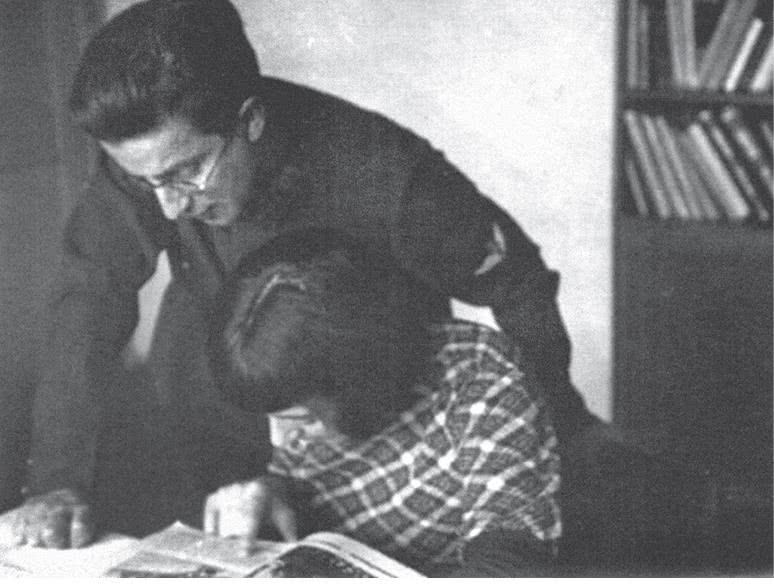

Кольцов и Мария в Москве

У него такой острый и живой ум, и он так преуспел в своем деле, что иногда кажется, что ему все по силам. Кроме того, он сердечен и дружелюбен, и Мария любит его с кротостью и заботливостью, не свойственной ее агрессивному характеру. В его присутствии она кажется меньше и тише, чем обычно. Вообще она замечательный человек – по-женски, без лишней рефлексии, умна и почти по-кошачьи нежна и порывиста – то непосредственна и открыта, то расчетлива и хитра. Ее нельзя ни полностью подчинить себе, ни заставить ни в чем признаться, и поэтому любить ее было бы мучительно и опасно.

В январе 1935 году прогерманская партия выиграла Саарский плебисцит. Родители Губерта эмигрировали во Францию, и он остался в Советском Союзе на неопределенный срок. Весной 1936-го Мария сошлась с немецким певцом-коммунистом Эрнстом Бушем. Спустя год они с Кольцовым разошлись, но остались друзьями и единомышленниками.

* * *

Германия была самой важной страной в мире. Но Германия, как любил повторять Радек, предала революцию. Новой музой революционеров стала республиканская Испания.

Германия жила в Доме правительства в виде книг, стихов, гувернанток, революционеров и личных воспоминаний. О современной Испании большинство жителей узнавали из репортажей Кольцова.

Сюжет «Испанского дневника» (вышедшего в 1938 году отдельной книгой) соответствовал политике советского правительства, а также сюжету библейского исхода и строительного романа (о превращении пестрой толпы в святое воинство). В одном из ранних репортажей арагонские крестьяне узнают себя в фильме «Чапаев»; в другом члены мадридского правительства смотрят «Мы из Кронштадта», когда кто-то вбегает в зал:

– Плохие вести. Взята Ильескас! Войска откатываются дальше. Кажется, взята Сесенья.Сосед зритель, не отрываясь от экрана, спрашивает:– Скажите, во скольких километрах они?Кто «они»? Юденич или Франко? Во скольких километрах от чего – от Мадрида или от Петрограда?

На заднем плане, как всегда, Вавилон – в основном дипломаты и шпионы (под видом «представителей оружейных фирм, специальных уполномоченных больших телеграфных агентств и киноантрепренеров»), а также «бывшие американские гангстеры, спиртовозы из воздушного отряда Аль Капоне, искатели приключений из Индокитая и разочарованный итальянский террорист, пишущий поэму». Некоторые способны на перерождение. «Во всей огромной гостинице «Флорида» остался один жилец – писатель Хемингуэй. Он греет свои бутерброды на электрической печке и пишет комедию». (В романе «По ком звонит колокол» Роберт Джордан говорит, что никогда не встречал человека «большего ума, остроумия, внутреннего достоинства и внешней дерзости», чем вездесущий «Карков».)

На переднем плане – испанская версия Кузбасса и Магнитки. «Жесткие черты кастильцев и арагонцев чередуются со смуглой женственной круглотой андалусийцев. Плотные, коренастые баски сменяют костистых, стройных, светлых галисийцев. Худая, угрюмая, нищая Эстремадура преобладает в этой длинной пестрой крестьянской веренице». Испанский народ – «яркий, полнокровный, самобытный, непосредственный и, что удивительнее всего, многими чертами поразительно напоминающий некоторые советские народы». Он тоже сможет преодолеть свою непосредственность.

Сейчас уже можно с основанием сказать, что это храбрые, стойкие, обстрелянные части. Посещаешь знакомые колонны – и изумляешься, как в них изменились и солдаты, и командиры. Батальон Маргариты Нелькен прекрасно сражается в Вильяверде. За четыре дня он имеет двадцать убитых и пятьдесят раненых – тот самый батальон, который так хулиганил и дезертирствовал в Аранхуэсе, пробовал захватить поезд, чтобы удрать с фронта!

Задачей Кольцова как советского посла было описать и вдохновить испанский исход. Задачей Кольцова как писателя нового золотого века было живописать страну красных плащей и черных беретов. Юные читатели Кольцова из Дома правительства записывали звучные названия («продвигаясь по эстремадурской дороге, мятежники взяли Навалькарнеро – важный узел дорог, Кихорну и Брунете»), искали их на картах и отождествляли с приключенческими книгами, на которых росли. Кольцов приблизил Испанию, изобразив ее привычно далекой.

Мы никогда не знали этого народа, он был далекий и чужой, мы с ним никогда не торговали, не воевали, не учились у него и не учили его.В Испанию и раньше ездили из России одиночки, чудаки, любители острой, горьковатой экзотики.Даже в голове развитого русского человека испанская полочка была почти пуста, запылена. На ней можно было найти Дон Кихота с Дон Хуаном (которого произносили по-французски – Дон Жуан), Севилью и сегидилью, Кармен с тореадором, «шумит, бежит Гвадалквивир» да еще «тайны мадридского двора».

Но дело не в количестве. Социалистический реализм спустился с «Памиров» классического наследия, и одну из его вершин – «магнетической силы продолговатые, чуть-чуть припухлые юные и старческие лица на полотнах Греко» – рассказчик Кольцова находит в «трагическом Толедо инквизиторов и озорных гуляк со шпагами, прекрасных дам, лиценциатов, еврейских мучеников на кострах».

Другая вершина – одна из самых высоких. В ответ на требование Кольцова быть тверже с мятежниками, засевшими в Алькасаре, гражданский губернатор Толедо призывает к великодушию. «Вы в Испании, сеньор, – говорит он, – вы в стране Дон Кихота». Присутствовавшие при их разговоре французские журналисты соглашаются с губернатором:

– Для Кольцова он просто изменник. Если что-нибудь не клеится, большевики тотчас же подозревают вредительство и предательство.– А Дон Кихот в их представлении – это, вероятно, вредный либерал…– Подлежащий изгнанию из среды сознательных марксистов…Я огрызнулся:– Молчите о Дон Кихоте! Мы с ним больше в ладах, чем вы. За время советской власти «Дон Кихот» издан у нас одиннадцать раз, а у вас во Франции?.. Вы умиляетесь Дон Кихоту и оставляете его без помощи в смертный час борьбы. Мы критикуем его и помогаем.– Критиковать надо тоже, входя в естество…– А что вы понимаете в естестве! Сервантес любил своего Кихота, но гражданским губернатором назначил не его, а Санчо Пансу. Добрый Санчо никогда не присваивал себе высоких доблестей своего шефа. А эта сволочь – это не Кихот и не Санчо. Ведь у него в кабинете не снят телефон, прямой провод с Алькасаром!

Рассказчик просит водителя, Дорадо, отвезти его в Эль Тобосо, где «очень молодая, очень высокая и очень грустная девушка» просит у двуличного местного алькальда «ордер на кило мяса для своего больного отца, деревенского плотника». Конец дня застал автора в конюшне с мулами.

Вышли на улицу – тьма, хоть глаз выколи. В такую тьму не надо быть фантазером и Дон Кихотом, чтобы в завывании ветра услышать вопли вражеских полчищ и в хлопнувшей калитке – выстрел коварного врага. Мелкие группы и банды бесприютных фашистов бродят по дорогам республиканского тыла – днем прячутся в оврагах и пещерах, ночью подбираются к деревням на предмет грабежа и расправы…Алькальд привел нас на постоялый двор. Под навесом, у каменной выдолбленной колоды, из которой, несомненно, пил воду Росинант, уже приютился автомобиль. Внутри харчевни, у холодного очага, при свете жалкой коптилки, с кислой миной полулежал голодный Дорадо. Но алькальд, отозвав трактирщика в сторону, шепнул ему пару слов и сразу расколдовал унылую, холодную лачугу. В очаге запылал яркий огонь, на угольях стала подрумяниваться аппетитная баранья нога, оказалось, что в Эль Тобосо можно получать мясо и без рецепта врача, и даже в чрезмерных для желудка количествах.

Сомнений не остается. Кольцов – Дон Кихот, а Дорадо – его Санчо Панса. И не надо быть фантазером, чтобы в завывании ветра услышать вопли вражеских полчищ, а в очень грустной девушке увидеть прекрасную Дульцинею. Как сказал Леонид Леонов на съезде писателей: «В таком маленьком зеркале, как наше, не умещается центральный герой нашей эпохи. А все мы отлично знаем, что он уже вошел в мир». Читатели Кольцова – тоже донкихоты и победители драконов, но их идеализм закален трезвым реализмом, и их враги не выдуманы. В царстве настоящих рыцарей нет ветряных мельниц.

19. Мелочи бытия

Все ответственные квартиросъемщики Дома правительства читали Кольцова. Все смотрели из окон на Памир, Кремль и котлован Дворца Советов. Все бывшие «студенты» (и некоторые из их пролетарских учеников) читали Данте, Гёте, Шекспира, Сервантеса, европейский романтический и реалистический канон и полный набор русской классики во главе с Пушкиным и Толстым. Мало кто читал советскую литературу, а кто читал, читал мало. Как сказал Леонид Леонов, герои новой эпохи готовились присоединиться к «мировому созвездию человеческих типов, членами которого были и Робинзон, и Кихот, и Фигаро, и Гамлет, и Безухов, и Эдип, и Фома Гордеев, и Рафаэль Валентен». В ожидании советского Робинзона герои перечитывали оригиналы. Их любимыми театрами были Большой, который ставил классические оперы и балеты, Малый, который Федор Каверин назвал «храмом человеческим», и МХАТ, который достиг вершины психологического реализма в «Анне Карениной» (в 1937 году). Их любимыми музеями были Пушкинский и Третьяковка, любимым композитором – Бетховен, а любимым писателем-современником – Ромен Роллан, известный как Толстой двадцатого века (и биограф Бетховена и Толстого). Искусство, питавшее большевиков в катакомбах, стало официальным искусством государства, которое они построили. Когда Яков Свердлов узнал, что его жена родила сына, он написал ей из тюрьмы о Наташе Ростовой; когда Воронский оказался «в полуподвальной камере с мокрицами», он сел читать Гомера, Диккенса, Ибсена, Толстого и Лескова. Когда в ночь перед опасной операцией командир Гаврилов из «Повести непогашенной луны» попросил у старого друга книгу о «простой человеческой радости», друг ответил, что такой книги у него нет. «Вот тебе и революционная литература, – сказал, пошутив, Гаврилов. – Ну ладно, я еще раз почитаю Толстого». Когда шесть лет спустя Татьяна Мягкова услышала об аресте мужа, она забросила «Капитал» ради «Анны Карениной» и «Воскресенья», а когда выяснилось, что им не разрешили воссоединиться, с ней случился «поэтический запой»: «…почитаю Брюсова, возьму Багрицкого, потом Маяковского, Блока… и столько разнообразной гармонии сразу, что выходит настоящий пир. Но когда после всех них возьмешь Пушкина, выходит, что лучшее именно здесь». Социалистический реализм был не китчем из «величайших достижений мировой культуры», а осознанной попыткой вернуться – на новом уровне – к золотому веку зрелости и достоинства. Разумный энтузиазм приветствовался; «сумбур вместо музыки» строго воспрещался.

В марте 1935 года, когда приемному сыну Сталина Артему Сергееву (из квартиры 380) исполнилось семь лет, Сталин подарил ему «Робинзона Крузо» с надписью: «Дружку моему Томику с пожеланием ему вырасти сознательным, стойким и бесстрашным большевиком». Параллель с героем пуританской предприимчивости была, очевидно, неумышленной. Убеждение, что воспитание большевика предполагает восхождение на Памиры, было выстраданным и повсеместным.

И опасным. Не все герои считали героями своих соседей, и не все ветряные мельницы были убедительны в роли рыцарей. С памирских вершин – что социализма, что «Дон Кихота» – все люди казались маленькими. «Сервантес любил своего Кихота, но гражданским губернатором назначил не его, а Санчо Пансу. Добрый Санчо никогда не присваивал себе высоких доблестей своего шефа», – сказал кольцовский рассказчик французским журналистам. Но что это – ирония или признание неизбежного? И символом чего является Санчо Панса: верности и практичности или – как подозревал Аросев – глупости и мещанства? «Надо начать писать книги вроде Дон Кихота, – записал он в дневнике 24 апреля 1937 года, – только наоборот: современный Санчо Панса и при нем Дон Кихот».

Герои продолжали убивать чудовищ, но социализм оставался на уровне экономического фундамента. Дом правительства был построен, но на месте Дворца Советов зияла большая яма. Начальник строительства Дворца Советов Василий Михайлов ранее примыкал к правой оппозиции. Бывший партийный секретарь комиссии по постройке Дома правительства Михаил Тучин стал инспектором в Парке Горького, завел любовницу и запил.

От Санчо Панс не было спасения. Согласно дневнику Аросева, Керженцев был не единственным чиновником, который «заплыл глупостью, как жиром». Во время выступления Молотова на XVII съезде в зале было шумно: «…уходят, приходят, занимаются разговорами. А он говорит с душой и сердцем. Коля Мальцев слушает, превратив лицо в кувшинное рыло, оттого что сдерживает зевоту». Участники воксовских партсобраний делились на три категории: старые большевики, вспоминающие одни и те же истории, канцеляристы, «не знающие, для чего они собираются», и активисты, которые «не прошли революционных боев и поэтому на революционную стратегию смотрят как на магию. Ленин в их представлении некто вроде факира. На резолюции такие люди смотрят как на формулы заклинания, поэтому фразы воспринимают как обязательные: если переставить порядок слов, потеряется смысл и чудодейственная сила. Для таких людей партийное собрание – своего рода колдовское действие».

Четвертого апреля 1935 года Аросев и его заместитель Н. Кулябко явились на прием к заместителю заведующего Отделом культуры и пропаганды ленинизма ЦК (Культпропа) Павлу Юдину. В конце дня Аросев записал в дневнике:

Выйдя от него, как всегда, в угнетенном состоянии и с весельем висельников, мы с Кулябко делились впечатлениями. Он со свойственным ему сарказмом говорил:– У меня такое впечатление, будто нам в задний проход пытались вставить тяжелые бюрократические чернильницы, пытались, пыхтели, потели, но ничего не вышло, чернила разлились по штанам… То, что мы говорили Юдину, было похоже на вот что: погодите, мы снимем штаны, удобнее будет… «Нет, ничего, – отвечает Юдин, – мы пытаемся как-то ввинчивать чернильницы через штаны…»Утешало нас то, что нам доклад читает Сталин и что есть слух, что Культпроп упразднят… Хорошо бы. Смехотворное учреждение, особенно если учесть задачи, лежащие на нем.

Пять недель спустя Культпроп упразднили. Сталин оставался последней линией обороны, залогом победы коммунизма и адресатом самых сокровенных писем. Но Сталин молчал, и Аросев не знал, что делать. Кулябко оказался очередным «мелким бесом наших пыльных канцелярий»; другой заместитель Аросева, «евнух Аплетин», «семенил ногами и исторгал слова, словно кожурки от семечек выплевывал. Он ненавидит меня, мою жену, все мое. Он – учитель чистописания. Трагедия его в том, что теперь отменены мундиры и панихиды».

Трагедия Аросева заключалась в том, что он тоже ненавидел свою жену и «ту мещанскую обстановку жадности куриного мирка с куриными и петушиными заботами», который она представляла.

Жену свою я не видел такою, чтоб она чем-нибудь когда-нибудь была довольна. Она, едва я появляюсь, начинает предъявлять претензии: почему я до сих пор не нашел домашней работницы, или не искал зелени Мите (сыну), или не выхлопотал вовремя билет ее подруге и все в том же роде. Кроме того, жена имеет убийственную способность очень долго ворчать и каждый раз на одну и ту же тему: как здесь плохо жить и что со мной она теперь на совершенно новой базе и т. п.

Аросев пренебрег предупреждением Сольца о неравных браках с социально чуждыми элементами (а тем более иностранками), но от «куриных и петушиных забот» страдали все без исключения. «Молотов боится меня пригласить решительнее и определеннее, должно быть, под влиянием Полины (жены), которая, в свою очередь, под влиянием моей бывшей жены Ольги Вячеславовны плюс Вячеслава ревнует ко мне, плюс его же – к моей жене, плюс вообще хочет оказывать решительное влияние на мужа».

Аросев мучился из-за «метрдотелевской работы», «трагически слабеющего вкуса к жизни» и бесконечного засилья «мелочей бытия». «Живем на новой квартире и каждый день в мещанстве совершаем прогресс: то скатерки лучшие на столе, то после долгих трудов добьемся какого-нибудь мастера или рабочего, который, не торопясь, что-нибудь улучшит в нашей квартире». Его лучший друг, Молотов, обозвал Аросева мещанином, когда тот попросил помочь забронировать комнату в доме отдыха. Его спаситель и исповедник, Сталин, не отвечал на его письма. И когда он написал в дневнике, что «всякая женщина в известной степени Бовари, так же как всякий человек с определенной стороны Дон Кихот», он не имел в виду, что он и его жена – Памиры. Проблема была в роже, а не в зеркале.

В 1932 году «Правда» напечатала рассказ Ильфа и Петрова о том, как редактор молодежного журнала заказал писателю по фамилии Молдаванцев советского «Робинзона Крузо». Писатель приносит повесть о советском юноше, который попадает на необитаемый остров и покоряет природу. Редактор говорит, что советский Робинзон немыслим без двух членов месткома и одной активистки, сборщицы членских взносов, а местком немыслим без несгораемого шкафа, графина с водой, колокольчика, скатерти («можно красную, можно зеленую, я не стесняю художественного творчества») и трудящейся массы. Писатель отвечает, что волна не может выбросить на берег столько людей.

– Почему волна? – удивился вдруг редактор.– А как же иначе масса попадет на остров? Ведь остров необитаемый?!– Кто вам сказал, что он необитаемый? Вы меня что-то путаете. Все ясно. Существует остров, лучше даже полуостров. Так оно спокойнее. И там происходит ряд занимательных, свежих, интересных приключений. Ведется профработа, иногда недостаточно ведется. Активистка вскрывает ряд неполадок, ну хоть бы в области собирания членских взносов. Ей помогают широкие слои. И раскаявшийся председатель. Под конец можно дать общее собрание. Это получится очень эффектно именно в художественном отношении. Ну, и все.– А Робинзон? – пролепетал Молдаванцев.– Да. Хорошо, что вы мне напомнили. Робинзон меня смущает. Выбросьте его совсем. Нелепая, ничем не оправданная фигура нытика.

Эпоха социалистического реализма отличалась от периода великого разочарования тем, что самая трудная часть строительства осталась позади. Фундамент здания социализма был заложен, первые леса сняты, и имеющие глаза увидели его очертания. Или, как сказал Киров на XVII съезде партии (используя другую ключевую большевистскую метафору): «Армия одержала решающие победы над врагом: основные позиции заняты, война еще не кончилась, далеко не кончилась, но наступило нечто вроде победной передышки, если можно так выразиться, и вот вся великая победоносная рать бойцов поет могучую победную песню». Главной задачей делегатов XVII съезда партии и Первого съезда писателей было написать и отрепетировать победную песню. Вернувшись по домам, они снова вступили в бой. Все имевшие уши услышали слова Сталина, впервые произнесенные в 1928 году и бесконечно повторявшиеся в первой половине 1930-х:

По мере нашего продвижения вперед сопротивление капиталистических элементов будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а советская власть, силы которой будут возрастать все больше и больше, будет проводить политику изоляции этих элементов, политику разложения врагов рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс крестьянства.Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности.Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы.

Некоторые враги блеяли, как козлы, капали слизью на паркетный пол и жили в пещерах в окружении ноздратых носов, вислых ушей и огромных цинготных ртов, разодранных немым криком. Некоторые – такие как Татьяна Мягкова и Михаил Полоз – выглядели непримечательно, но оказались двурушниками. Третьи, в том числе Смилга, Радек и Воронский, жили в Доме правительства, но «не попадали в тон» песни. Но больше всего было тех, кто сопротивлялся продвижению, отказываясь отступать: мелкие бесы из пыльных канцелярий, Санчо Пансы с куриными и петушиными заботами, авторы и редакторы советского «Робинзона» и, возможно, сам Робинзон, если бы выяснилось, что он провел несколько лет на необитаемом острове без месткома, графина и сборщицы взносов. Классовые враги рождались постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. Победа над ними была неизбежна, но труднодостижима: как в любом милленаристском пророчестве, предопределение зависело от свободы воли. 28 сентября 1934 года, меньше чем через месяц после съезда писателей, Аросев записал в дневнике: «Москва героически преобразуется. Дома новые, высокие. Площади широкие. Останется ли все это социалистическим? Да, останется, несомненно, но придется защищать!»

* * *

Домашний фронт был наименее очевидным и оттого особенно опасным. Дом правительства, задуманный как здание «переходного типа» с чистыми линиями и прямыми углами, заплывал жиром. Многочисленные комиссии и инспекции жаловались на раздутые штаты, завышенные цены, растущие долги и непроницаемую бухгалтерию. Первыми жертвами стали Клуб имени Калинина и Государственный Новый театр. Клуб был лишен собственности и сотрудников и превращен в «культбазу для культурно-политического и массового обслуживания сотрудников правительственных учреждений»; теннисный корт был сдан в аренду Всероссийскому союзу кооперативных товариществ работников изобразительного искусства (Всекохудожнику). Театр с трудом приходил в себя после запрета «Чемпиона мира». Держатели абонементов просили вернуть им деньги, старые постановки не работали на новой сцене, новые спектакли не нравились критикам, директор С. И. Амаглобели перешел в Малый театр, а администрация Дома правительства отказывалась снизить арендную плату (160 тысяч рублей, на 2000 % больше, чем в предыдущем помещении). Театр распродал костюмы «Чемпиона», уволил тридцать сотрудников и пытался заработать гастролями, но положение оставалось отчаянным. Социалистический реализм поставил под сомнение законность «условного реализма». Новый директор, Г. Г. Александров, объявил, что театр обязан служить пролетариату, а пролетариат «требует искусства, которое отвечает тому великому времени, в котором мы живем». Искусство, которое отвечает времени, состояло из «Островского, Гоголя и Грибоедова, из иностранцев – Шекспира, Шиллера, Гольдони и др.», а также из «первоклассных» советских пьес, соответствующих уровню классиков. Отсутствие таких пьес не служило оправданием узости репертуара. Что касается «художественного лица», то театр должен отвергнуть «выдумку ради выдумки» и «элемент эклектики», сохранив верность «яркому, театрализованному, ритмичному спектаклю актерского мастерства методом условности на сцене».

Каверин ответил, что условный реализм ничем не противоречит социалистическому и что «мхатовщине» в его театре нет места. Он рассматривал возможность поставить «Дом на Пречистенке» Михаила Левидова (который, по словам Александрова, «будет возбуждать у зрителя не чувство жалости, как в «Днях Турбиных», а чувство ненависти»), но в конце концов выбрал «Уриэля Акосту» Карла Гуцкова. Романтическая пьеса, написанная в 1847 году, должна была показать, что его Новый театр способен сочетать эстетическую чистоту с финансовым успехом, яркую театральность с философской глубиной и предельное обобщение с гигантским внутренним богатством. План почти оправдался: «Уриэль» стал сенсацией сезона и шел в переполненных залах при единодушном одобрении критиков, когда 3 ноября 1934 года ЦИК принял решение о выселении театра из Дома правительства. По воспоминаниям ученика Каверина, Б. Г. Голубовского:

Каверин совершил невозможное: дозвонился до Поскребышева, секретаря Сталина, сказал, что говорит от имени коллектива театра, созданного советской властью, всегда честно служившего делу партии, что все возмущены, потрясены, не понимают причин столь губительного решения. Поскребышев попросил Каверина подождать у телефона, и его не было минут пятнадцать. Затем сказал Федору Николаевичу, чтобы тот не бросал трубку и ждал ответа, сколько бы времени ему ни пришлось сидеть у телефона. Каверин и все артисты, набившиеся в его кабинет, ждали. Иногда его сменяли на несколько минут, после чего он стремительно бежал обратно. Наконец Поскребышев подошел: «Приказ должен быть выполнен. Он имеет государственное значение. Передаю заверение товарища Сталина, что вскоре вы получите помещение не хуже прежнего. Всё». И положил трубку.

Вывеску «Новый театр» сменила вывеска «Первый Детский»

Они получили замечательное новое помещение (принадлежавшее недавно ликвидированному Всесоюзному обществу политкаторжан и ссыльнопоселенцев), но вскоре лишились и его (вместе с названием «Государственный Новый»). Каверин надеялся на новый прорыв и собирался ставить «Фауста», «Венецианского купца» и вершину, никогда не упоминавшуюся в одном ряду с Памирами, – «Коммунистический манифест». (Настоящей причиной изгнания театра из Дома правительства Каверин считал слухи о существовании тайного подземного хода, якобы ведущего из театра в Кремль.) Помещение театра было передано Первому Детскому кинотеатру. В феврале 1935 года заведующий Хозяйственным управлением ЦИК Н. И. Пахомов (кв. 240) пожаловался Енукидзе, что часть театрального имущества по-прежнему находится в «бывшей церкви». Но в октябре, когда театр попросил разрешения забрать его, Пахомов ответил, что «имущества, принадлежащего театру, в Доме не осталось».

У Хозяйственного управления были более серьезные заботы. Закрытие клуба и театра и введение режима экономии привело к сокращению штата Дома правительства с 831 до 612 человек (к октябрю 1935 года), но специальная комиссия ЦИК нашла принятые меры неудовлетворительными. Стоимость обслуживания Дома превышала месячную норму на 670 % (6,47 р. по сравнению с 0,84 р. за квадратный метр). Главными причинами перерасхода комиссия назвала большой штат (один сотрудник на четверых жителей, в том числе «административно-технического и счетного персонала 57 человек и электромонтеров и слесарей 43 человека») и расточительность (меры экономии оказались «не экономией, а недорасходом завышенно запланированных планом расходов»). Столовой (86 сотрудников) и прачечной (94 сотрудника) пользовались работники Дома и Хозяйственного управления, но не жители квартир («плохое качество обедов», «белье рвется, ржавые пятна»). Во дворах не было прохода от многочисленных автомобилей; соседние бараки «пришли в негодность».

Необходимо было улучшить административный контроль, финансовую дисциплину и качество кадров. Согласно отчету коменданта, секретаря парткома и председателя месткома от 4 ноября 1935 года, «тщательная фильтрация» при приеме на работу и регулярные чистки среди сотрудников «исключили возможность проникновения в аппарат чуждого элемента». Охрана Дома комплектовалась «исключительно составом бывших красноармейцев, краснофлотцев и пограничников с установкой на большую партпрослойку». Работа по их политической подготовке и строевой готовности проводилась со «стопроцентным охватом». Парторганизация Дома состояла из 64 человек, в том числе 45 членов ВКП(б) и 19 кандидатов. Помимо общих собраний коммунисты посещали кружки при доме (кандидатский, общеобразовательный, ленинизм и история партии) и учились на марксистско-ленинских курсах, вечерних рабфаках, в райсовпартшколах и комвузах парторгов и пропагандистов. Парторги и старосты вели учет посещаемости и проверяли конспекты; «к слабым товарищам прикреплялись сильные». Комсомольская работа среди 43 членов велась «по принципу партийной организации». Беспартийные сотрудники вовлекались в общественную жизнь с помощью митингов, лекций, бесед, стенгазет, читки газет и кружков политучебы (в основном в обеденные перерывы). Актив домохозяек из 30 человек организовал детский клуб «на 200 человек детей». При Доме был детский сад для детей сотрудников на 35 человек, с собственным летним лагерем в Царицине, библиотека из 320 книг (тоже исключительно для сотрудников), а также кружки кройки и шитья, иностранных языков, драматический и музыкальный. В 1935 году местком выдал 205 путевок в дома отдыха и организовал несколько поездок за город и экскурсий в музеи. И партком, и местком прилагали усилия для вовлечения в работу Дома домработниц и сформировали актив из 24 человек.

Неизвестно, какие из этих данных преувеличены или не соответствуют действительности: отчет комиссии ЦИК ограничился рекомендацией «сократить не менее как на 25 % наличный штат обслуживающего персонала» и снести «деревянные жилые дома, пришедшие в негодность». Сотрудники Дома жили в трех общежитиях: бараке № 17 в деревне Нижние Котлы (вошедшей в состав Москвы в 1932 году) и двух зданиях рядом с Домом правительства: Кадашевском общежитии для вахтеров, со своим холодильником, и «общежитии по Берсеневской наб. № 20 для дворников, грузчиков, чернорабочих – состав текучий, большинство временно работающий, как например дворников, штат которых то увеличивается на зиму до 30, то уменьшается на лето до 16. Несмотря на текучесть жильцов, все-таки удалось организовать хороший порядок и чистоту. Поставлено радио. Все общежитие выкрашено масляной краской и приведено в хороший культурный вид. Имеется плита для варки пищи и кипятка».

* * *

Болото пережило пятилетку – за кулисами бывшего театра, в помещении бывшей церкви, в общежитии для дворников, в комнатах «административно-технического персонала» и на складах в подвале (где хранились сложенные «в значительном количестве» медные трубы).

Но самым тихим омутом были квартиры. Некоторые чиновники оказались недостойны Дома правительства и вынуждены были уехать. Но как быть с семьями тех, кто остался? Достойны ли они, и как это определить? Аросев был уверен, что новые дома останутся социалистическими, но не знал, как спастись от куриных и петушиных забот в собственных (двух) квартирах. Товарищ Сталин молчал, а других источников истины не существовало.

Марксистское пророчество утверждало, что спасение лежит в сфере производства. Большевистская идеология исходила из того, что советские люди формируются в школе и на работе (а не дома). Партийные комитеты были организованы по территориальному принципу, но первичные организации создавались там, где люди работали и учились. Членов партии и вспомогательных организаций (от октябрят, пионеров и комсомольцев до юных натуралистов и ворошиловских стрелков) принимали, продвигали и награждали в школе и на работе, а не дома. Семейная жизнь обсуждалась на чистках и собраниях, но только если текст автобиографии вызывал вопросы или кто-то из сослуживцев, соседей или родственников выдвигал формальные обвинения. В теории семейная жизнь была неотъемлемой частью социалистического строительства; на практике семья оставалась автономной и скрытой от посторонних глаз. Коммунальные эксперименты 1920-х годов не коснулись большинства семей и почти полностью прекратились к моменту заселения Дома правительства. Когда Аросев и Лидия Богачева заподозрили, что их домработницы следят за ними, они уволили их и заменили новыми. Инспектировавшие Дом комиссии осматривали подвал, столовую и комендатуру, но никогда не поднимались в квартиры. Комсомольские активисты устраивали обходы комнат в общежитиях, школьные учителя посылали отличников на дом к двоечникам, но идея отправить представителя парткома к Аросевым была чужда большевизму 1930-х годов. Никто не знал, как должна выглядеть квартира настоящего большевика (или сам настоящий большевик); никто не вспоминал дискуссии о коммунистических свадьбах и крестинах, и никто не знал, являются ли занавески законными элементами нового быта или «извечными и ненавистными формами жизни». Коммунистическая теория предполагала, что великие стройки (базис) произведут на свет великих жильцов (надстройку). На долю советской семьи приходилось несравненно меньше пастырского ухода и соседского доносительства, чем в протестантских обществах, которым большевики подражали в деле воспитания «чувства времени» и «любви к ответственности». Партийная, комсомольская, «культмассовая» и «политмассовая» работа, которая велась в Доме правительства, была адресована исключительно «обслуживающему персоналу». Единственным видом самоорганизации жильцов были кампании домашних хозяек по благоустройству дворов и детского сада. Движение общественниц поощрялось партией и государством (особенно после всесоюзного совещания в мае 1936 года, на котором Софья Бутенко, жена директора Кузнецкого металлургического комбината из квартиры 141, произнесла одну из главных речей), но мог ли Аросев быть уверенным, что речь не шла о куриных и петушиных заботах? И была ли уверена в этом сама Софья Бутенко? Ее инициативы по улучшению быта рабочих Кузбасса не распространялись на ее квартиру и не предполагали вмешательства партии в ее семейную жизнь.

Тем временем Дом правительства, где она останавливалась, когда ездила в Москву за платьями, наполнялся коврами, сундуками, скатертями, бюстами, саблями, шкурами, абажурами, подушками, незабудками и «сокровищами мировой литературы». Жильцы обрастали юбками, блузками, костюмами, камеями и черными шелковыми платьями. Квартиры заполнялись детьми и родителями, братьями и сестрами, племянниками и племянницами, тещами и свекровями, бывшими мужьями и женами, детьми от предыдущих браков и детьми голодающих и арестованных родственников. Никто не считал, не учитывал и не классифицировал этих людей; никто не проверял их прошлое и настоящее. Ответственных квартиросъемщиков вселяли и выселяли в соответствии с их местом в номенклатуре; обслуживающий персонал подвергали «тщательной фильтрации», включавшей в себя месячный срок для сбора сведений и «выявления пригодности». Люди, которые жили в квартирах ответственных квартиросъемщиков (и, будучи большинством населения, чаще всех пользовались услугами обслуживающего персонала), оставались невидимыми для партийного надзора и идеологов обострения классовой борьбы.

Между тем Осип Пятницкий и Павел Аллилуев жили в одной квартире со своими тестями, бывшими священниками. Серафиму Богачеву и его жене Лидии помогала набожная и неграмотная мать Серафима. Сестра заведующей женсектором ЦК Марии Шабуровой не умела читать, но так хорошо управлялась по хозяйству, что Шабуровы решили не нанимать домработницу. Василию Михайлову помогала крестная его старшей дочери, не одобрявшая его участия в строительстве Дворца Советов. Теща главы советской золотопромышленности Александра Серебровского была так потрясена сносом храма, что семья решила переехать в Пятый Дом Советов, откуда не было видно котлована. Теща Аркадия Розенгольца, дворянка по происхождению, крестила его детей; тесть А. В. Озерского, бывший торговец из черты оседлости, читал молитвы на иврите. Мать Арона Гайстера, приехавшая погостить из Польши, носила парик и готовила кошерную еду; отец Соломона Ронина, бывший раввин, сделал своему внуку обрезание; свояк Гронского, поэт Павел Васильев, был арестован за «хулиганство и антисемитизм». Смилга поселил у себя жену арестованного товарища, Александра Иоселевича; Осинский усыновил сына арестованного шурина, Владимира Смирнова; Агнесса Аргиропуло и Софья Бутенко удочерили дочерей своих голодающих сестер. Родственники большинства бывших крестьян пострадали от голода; у большинства евреев были родственники за границей; большинство домработниц бежали от коллективизации. Социально чуждые жены (Аросева, Михайлова, Збарского, Гронского, Краваля, Аллилуева и Розенгольца) добивались «прогресса в мещанстве»; неработающие жены «хозяйственников и инженерно-технических работников», руководимые Софьей Бутенко, добивались того же во владениях своих мужей; работающие партийные жены «вспомнили вдруг, что они красивые женщины». Самая знаменитая советская жена, Полина Жемчужина (Молотова), возглавляла советскую парфюмерно-косметическую промышленность.

20. Мысль о смерти

Болото вернулось. Сок старой жизни из «Разрушенного дома» Аросева проник в Дом правительства. Но оснований для паники не было, потому что прочный фундамент служил залогом нерушимости здания и идеологической твердости его обитателей. Как писал Воронский в 1934 году (сидя за столом в квартире 357 Дома правительства), частная собственность «делает «вещественность» низкой, а дух больным и оторванным от жизни».

Очевидно, что с уничтожением этой собственности дуализм тела и духа должен терять свой абсолютный характер.«Преображение» плоти и духа, их более органическое сочетание, притом земное, а не сверхъестественное, даст не воскресенье мертвых, по надеждам Гоголя, а развернутое коммунистическое общество. Человек будет находить в вещи не соблазн, не преступные «заманки», развивающие алчность, корысть и угасающие душу человека, он увидит в ней «милую чувственность», «нашу прекрасную землю», не поработителя, а друга, который поможет ему развить до бесконечности лучшие свои потенции.Вещь снова сделается источником радости, какой она является в «Одиссее» Гомера, но она будет богаче, разнообразнее, она станет не только средством наслаждения, но и средством могучей победы человека над стихийными силами природы и над собой.

Значит ли это, что, как писала сыну мать Адоратского, «люди отвергли Бога, достоинство Божие себе присвоили»? Нет, не значит, отвечал Воронский. Если Бог – это Вечный закон, то Бога отвергают не большевики, открывшие «законы общественного развития», а современные последователи Гоголя, уповающие на слепой индивидуализм морального самоусовершенствования.

Сторонники борьбы за общественное переустройство жизни не могут быть, да никогда и не были равнодушными к душе человека. Каждый революционер, а тем более революционер-марксист, большевик, проходит в своей борьбе суровую школу внутренней перековки, подчас мучительной и всегда очень напряженной. У него есть свое «душевное дело», но он воспитывает в себе иные, даже совсем противоположные свойства, нежели христианин-аскет; во всяком случае, про революционера-марксиста никак нельзя сказать, что ему безразлично внутреннее свое воспитание. Не безразличие к душевному делу отличает его от последователя Гоголя, его отличает от этого последователя разное понимание этого дела, а это разное понимание в свою очередь зависит от убеждения, что человек, переустраивая внешнюю жизнь и себя, делает это не по произволу, а повинуясь известным законам, управляющим этим переустройством.

Ответ Воронского был созвучен не только историческому материализму, но и традиции, которую он изучал в семинарии и которой следовали Гоголь и мать Адоратского. Спасение человечества зависит от совпадения предопределения и свободной воли – или, в терминах Воронского, «исторической неизбежности» и целенаправленных действий. Большевистское «душевное дело» – приведение всех помыслов в соответствие с вечным законом – ничем не отличалось от христианского. К орудиям душевного труда относились чтение священных текстов, написание исповедальных автобиографий, участие в жизни «коллектива», открытость регулярным чисткам и неустанное самонаблюдение. Самонаблюдение, или «психология», предполагало «работу над собой», но, в отличие от пуританской или монашеской практики, не регулировалось специальными инструкциями. Аросев называл свой дневник «лабораторией мысли», «несовершенным рисунком человеческой души», «попыткой продолжать жить после смерти» и «страшным отчетом перед самим собой и перед никем». Приходилось неустанно импровизировать. «Смотрел на портрет Ленина, – записал он 12 ноября 1935 года, – и думаю, жизнь человеческая – это по преимуществу психология. Человек – психология. Психология – это наша жизнь. Но до сих пор психология еще не твердо стоит на научных ногах, т. е. наше знание о сути жизни еще очень слабенькое. А следовательно, слабо знание и о смерти».

Смерть – как самопожертвование и «травматический нервоз» – всегда была неотъемлемой частью большевизма. В 1930-е годы смерть стала проблемой. Стареющим большевикам все чаще требовались врачи и санаторное лечение. (Летом 1934-го ветеран расказачивания, бывший торгпред в Италии и ответственный квартиросъемщик квартиры 365, Иосиф Ходоровский, был назначен начальником Лечебно-санитарного управления Кремля с заданием значительно увеличить штат и бюджет. В 1936-м в амбулатории Дома правительства, которая служила филиалом поликлиники Лечсанупра, работало двадцать пять человек, в том числе три терапевта, три педиатра, один невропатолог, один глазник на полставки и веселый отоларинголог Давид Яковлевич Куперман, который ко всем обращался «дорогуля моя».) Чем чаще они болели, тем больше думали о смерти и о центральной проблеме всех милленаристских движений – проблеме преемственности (превращении секты в церковь). Смерть от ран, пыток, меланхолии и тяжелого труда была осмысленна и символически продуктивна. Но что значило мирно умереть в Доме правительства?

Дневник Аросева был «лабораторией мысли». «Мысль всех моих мыслей, – писал он в дневнике, – это мысль о смерти». «Она диктует мне мои дневниковые записи. Она творит рассказы, романы. Она – госпожа моих дум. Мне хочется проникнуть в тайну небытия. Сознание мое долговечнее тела. Оно борется за то, чтоб тело возвысить до себя. А вместо большой мыслительной работы – у меня какая-то «вермишель» мелких и ненужных дел». Первый путь к спасению – жить каждый день как целую жизнь. «Если один день – это жизнь, то смертны только те, кто умирает в этот данный день, остальные бессмертны. Значит, смерти – это случайности и большинство людей бессмертны». Второй путь – ежедневная борьба со страхом смерти. «Страх делает человека зверем, бесстрашие – Богом. Моя мама, расстрелянная белогвардейцами 18 сентября 1918 года в десяти верстах от города Спасска Казанской губернии вместе с другими десятью или девятью рабочими и крестьянами за то, что идейно была со мной и была моим другом, безумно боялась смерти. Ее девизом было: смерть небольшое слово, но уметь умереть – великая вещь». Она сумела, но времена изменились. Бессмертие было ближе, но достичь его стало труднее.

В «Исчезновении» Юрия Трифонова Николай Григорьевич – отец рассказчика, а Лиза – его мать.

Перед сном Николай Григорьевич стоял у окна в кабинете – был миг тишины, гости ушли, Лиза была в ванной, бабушка спала в своей комнате за портьерой – и, погасив свет, оставив только ночник над диваном, смотрел на двор, на тысячи окон, еще полных вечерней жизни, оранжевых, желтых, красных, редко где попадался зеленоватый абажур, а в одном окне из тысячи горел голубоватый свет, и думал как-то странно, разом о нескольких вещах, мысли накладывались пластами, были стеклянны, одна просвечивала сквозь другую: он думал о том, как много домов было в его жизни, начиная с Темерника, Саратова, Екатеринбурга, потом в Осыпках, в Питере на Четырнадцатой линии, в Москве в «Метрополе», в салон-вагонах, в Гельсингфорсе на Альберт-гаттан, в Дайрене, бог знает где, но нигде не было дома, все было зыбко, куда-то катилось, вечный салон-вагон. Это чувство возникло только здесь, Лиза и дети, жизнь завершается, должно же это когда-то быть, ведь ради этого, ради этого же делаются революции, но вдруг показалось с мгновенной и сумасшедшей силой, что и эта светящаяся в ночи пирамида уюта, вавилонская башня из абажуров тоже временная, тоже летит, как прах по ветру, заместители наркомов, начальники главков, прокуроры, командующие, бывшие каторжане, члены президиумов, директоры, орденоносцы выключают свет в своих комнатах и, наслаждаясь темнотой, летят куда-то в еще большую темноту – вот что на секунду померещилось Николаю Григорьевичу перед сном, когда он стоял у окна.

* * *

В августе 1936 года журнал «Литературный критик» опубликовал рассказ Андрея Платонова «Бессмертие». Во вступлении от редакции (написанном, по всей видимости, Еленой Усиевич) необычное решение напечатать художественное произведение объяснялось тем, что автор преодолел «тяжелые творческие ошибки», написал несколько «глубоко художественных рассказов», но не получил доступа к литературным журналам из-за «чиновничьего опасения «неприятностей». Главный герой «Бессмертия», Эммануил Семенович Левин, – начальник станции Красный Перегон. Он редко спит, неохотно ест и мало разговаривает. Его жена и дочь далеко, а его душа, потрясенная антисемитизмом, «почувствовала свою далекую смерть» при старом режиме, когда он был маленьким мальчиком. «Он отводил от себя руки жены и друзей, чтобы уйти в полночь на станцию, если чувствовал там горе и беспокойство. В вагонах лежали товары – плоть, душа и труд миллионов людей, живущих за горизонтом. Он чувствовал их больше, чем верность друзей, чем любовь к женщине. Любовь должна быть первой службой и помощью для его заботы о всех незнакомых, но близких людях, живущих за дальними концами рельсовых путей из Перегона».

Он не жалеет себя и хочет «прожить скорее», но он не похож на христианского аскета и самого себя годичной давности, потому что он прочитал речь Сталина о том, что кадры решают все, понял значение разносторонне развитого человека и осознал, что «куриные и петушиные заботы» его подчиненных – не преступные «заманки», а часть «нашей прекрасной земли».

Ему давно стало ясно, что транспорт в сущности простое, нетрудное дело; но отчего же он требует иногда не обыкновенного, естественного труда, а страдальческого напряжения?.. Мертвый или враждебный человек – вот трудность! Поэтому нужно постоянно, непрерывно согревать другого человека своим дыханием, держать его близко, чтоб он не мертвел, чтоб он чувствовал свою необходимость и хотя бы от стыда и совести возвращал полученное извне тепло помощи и утешения в виде честной жизни и работы…

Однажды составитель поездов по фамилии Полуторный говорит Левину, что «у кур его нету подходящего, достойного петуха».

Левин молча глядел в лицо Полуторного: чем только не живет на свете человек, даже курами и петухами может питаться его душа, и в птичьем надворном хозяйстве его сердце находит себе утешение!– Понимаю, – тихо сказал Левин. – Я знаю одного куровода в Изюме, он мой знакомый… Сейчас напишу тебе записку к нему – в выходной съездишь.

Жена Полуторного хочет выучить французский язык, молодому конторщику и его жене нужна няня для ребенка, а составитель поездов Захарченко плохо спит и нуждается в ежедневном расписании. «На маневрах не сокращаются мелкие аварии и несчастные случаи с людьми. Но Левин понимал, что маленькие происшествия – это большие катастрофы, лишь случайно умершие в младенчестве». Он нужен всем, все время, повсюду.

Любовь к другим людям требует самоотречения. Левин не проповедует аскетизм: он не успевает думать о себе, потому что думает о других. (У него есть кухарка Галина, которая заботится о его здоровье, но она, как настоящий Санчо Панса, понимает и принимает святость его миссии.)

Ночью, отдохнув немного, Левин опять ушел на станцию. Ничего опасного там сейчас не было, но Левину дома стало скучно; он верил, что преходящему, временному человеку жить самому с собой нечем. Настоящие, будущие люди, может быть, уже родились, но он к ним себя не относил. Ему нужно было круглые сутки отвлекаться от себя, чтобы понять других; ущемлять и приспосабливать свою душу ради приближения к другой, всегда завороженной, закутанной человеческой душе, чтобы изнутри настроить ее на простой труд движения вагонов. Чтобы слышать все голоса, нужно самому почти онеметь.

Левин – «одинокий человек», но он не один. Незадолго до рассвета звонит телефон.

– Я ДС Красный Перегон. Слушаю.– А я Каганович. Здравствуйте, товарищ Левин. Вы почему так скоро подошли к аппарату? Когда вы успели одеться? Вы что – не спали?– Нет, Лазарь Моисеевич, я только пошел спать.– Пошли только! Люди ложатся спать вечером, а не утром… Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в Перегоне, я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку…Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный; он давно любил своего московского собеседника, но никогда никаким образом не мог высказать ему свое чувство непосредственно: все способы были бестактны и неделикатны.– В Москве сейчас тоже, наверно, ночь, Лазарь Моисеевич, – тихо произнес Левин. – Там тоже не с утра люди спать ложатся.Каганович понял и засмеялся.

Андрей Платонов

Левин не одинок. Каганович относится к нему так же, как он к Полуторному; он относится к Кагановичу так же, как Галина к нему; Каганович готов, если нужно, стать его нянькой. В этом – сила людей, которых соединяют рельсовые пути из Красного Перегона. В этом – бессмертие тех, кто работает, когда другие спят. Следующей ночью, когда Левин наконец лег отдохнуть («не для наслаждения покоем, а для завтрашнего дня»), его будит звонок со станции. «Из Москвы спрашивали по селектору: как ваше здоровье, спите вы или нет. Как будто вы великий, бессмертный человек!» Разбудить человека, чтобы спросить, спит ли он, – свидетельство его величия и бессмертия. «Левин посидел немного на кровати, потом оделся и ушел на станцию».

Платонов и Елена Усиевич (в квартире которой он был частым гостем) были уверены, что ему удалось изобразить настоящего коммуниста и разрешить загадку революционного бессмертия. Но они ошибались. Спустя год критик А. С. Гурвич опубликовал в «Красной нови» статью, в которой объяснил, почему «Бессмертие» не менее «порочно», чем «Впрок» и «Усомнившийся Макар». «Что бы ни говорили нам о социалистическом содержании рассказа «Бессмертие», мы видим в его герое аскета, схимника». Платоновский большевик – очередной юродивый, а платоновское представление о бессмертии – «абсурд», «тупик» и «клевета». «Видит ли он, что его «человеколюбие» на руку только человеконенавистникам, что его скорбная страдальческая поза может привлекать тех, кто теперь пытается «врасти в социализм» христосиком, чтобы при первой же возможности обернуться Иудой?!» По Гурвичу, герои Платонова делятся на Макаров, которые хотят отменить государство, и Левиных, которые хотят с ним слиться. Они либо «бедные Евгении», либо медные всадники. Но в мире социализма великая стройка и простая человеческая радость идут рука об руку. «Больше того, они предполагают друг друга». Социализм несет с собой жизнь, а «Петр и Евгений, целостный масштаб и частный Макар, гул поездов и тихая песня птички – в одинаковой мере являются чудотворными строителями жизни».

Платонов и Усиевич отбивались как могли, но битва за бессмертие – и за Платонова – была проиграна. По мнению Гурвича, проблема заключалась в том, что Платонов не горяч и не холоден. «Его популярность ограничена узким кругом литераторов – поклонников его дарования», потому что он антинароден, а антинароден он потому, что ему не хватает «силы, глубины и широты охвата человеческих чувств». Самый народный из поэтов – Пушкин. Платонов называет его «нашим товарищем», но Платонов не понимает самого главного.

Платонов понимает великую мечту Пушкина, делающую его «нашим товарищем», мечту о том, «чтобы ничто не мешало человеку изжить священную энергию своего сердца, чувства и ума». Пушкин считал, восторженно пишет Платонов, что «краткая, обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех мыслимых дел и для полного наслаждения всеми страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным».Но ведь эти слова – смертный приговор «бессмертному» Левину!

* * *

Гораздо более серьезной попыткой разрешить загадку большевистского бессмертия стал роман Леонида Леонова «Дорога на Океан». Леонов был сверстником Платонова (в 1935 году, когда вышла «Дорога на Океан», обоим исполнилось 36), но его карьера двигалась в противоположном направлении: от сомнительного болотного происхождения (его дед был мелким торговцем в Зарядье) и репутации «попутчика», протеже Воронского и зятя издателя Сабашникова – к успеху «Соти», речи о «великом планировщике» и месту в первых рядах социалистического реализма. «Дорога на Океан» должна была стать кульминацией его духовного пути и местом рождения советского Фауста. Как сказал Леонов много лет спустя: «Этот роман – вершина моей веры. «Дорогу на Океан» я писал в момент возвышенного настроения, почти физического ощущения величия наших дел и устремлений». Воронский считал, что Леонов «создает и видит типы. Он больше других в этом отношении носит в себе от священного огня классиков. У него есть полная возможность протянуть прямую крепкую нить от литературной современности к классикам». После 1934 года не было ничего важнее этой нити и никого более подходящего на роль классика. Задача, по мнению Леонова, заключалась в том, чтобы войти в новую эру, вернувшись к самому классическому из жанров. Только настоящая трагедия, писал он, «может утвердить место нового человека в галерее мировых персонажей».

Дорога на Океан – это железная дорога из Москвы к Тихому океану и в то же время «дорога в будущее, в мечту, к идеалу, к коммунизму». А также «настоящая трагедия», потому что главный герой романа, начальник политотдела дороги Алексей Никитич Курилов, умирает от рака. В строительных романах умирающий старый большевик фигурировал во второстепенной роли Моисея на берегу Иордана. В 1935 году пришло время поместить его в центр сюжета и реорганизовать вселенную в ожидании его близкого конца и предполагаемого бессмертия.

Прототипом Курилова и гидом Леонова стал начальник Московско-Казанской железной дороги Иван Федорович Кучмин. Сын крестьянина из Саратовской губернии, Кучмин поступил в учительскую школу, прочитал «Жизнь Иисуса» Ренана, проработал два года в сельской школе и стал профессиональным революционером. Во время Гражданской войны он руководил обороной Уральска и служил комиссаром на Украине, в Туркестане и в Польше. Во время первой пятилетки его направили в Сталинград председателем окрисполкома, а потом секретарем горкома. В августе 1931 года его назначили заместителем председателя Мособлисполкома, а в 1933-м – председателем политотдела и, наконец, начальником Московско-Казанской железной дороги. Его жена Стефания Архиповна, тоже из поволжских крестьян, возглавляла женсовет дороги и преподавала биологию в Институте химического машиностроения. Кучмины жили в пятикомнатной квартире (кв. 226 в престижном 12-м подъезде) с двумя детьми, Олегом (1922 г. р.) и Еленой (1926 г. р.), и сестрой Стефании Анной, которая вела хозяйство. Кабинет Ивана и большая столовая обычно пустовали, остальные комнаты использовались как спальня родителей, комната Олега и комната Анны и Елены. Во время голода в Поволжье у Кучминых подолгу жили родственники; младший брат Стефании Шура остался жить постоянно, но через несколько месяцев случайно застрелился, играя с револьвером Ивана Федоровича. Елену, которая нашла окровавленное тело, отвезли в квартиру Леоновых на улице Горького, где она провела три дня. Кучмин и Леонов были дачными соседями (в Барвихе, через овраг от дачи Осинских). Там они познакомились и подолгу гуляли, беседуя о «Дороге на Океан».

Леонид Леонов. Предоставлено Н. А. Макаровым

Иван Кучмин

Алексей Курилов – старый большевик и отражение иконографического Сталина. «Он был громадный и невеселый; изредка улыбка шевелила седоватые, такие водопадные, усы». «Человек с плечами грузчика и лбом Сократа», он нетороплив и суров, но глаза его «не лишены приветливости». В его памяти «наплывают один на другой» два священных образа – Ленина и литейщика Арсентьича (хромого наследника Гефеста и двойника Кузнеца Осинского). Его фамилия и неизменная трубка указывают на родство со Сталиным, Прометеем и плакатным пролетарием. Его первые учителя – Пушкин и Шекспир.

Он живет на верхнем этаже Дома правительства. Однажды утром рассказчик приходит к нему поговорить. «Мы смотрим в окно. Дом высок. Если прижаться щекой к наличнику рамы, из куриловского окна виден краешек Кремля. Он сутулый и какой-то небольшой сегодня. Пасмурно, хоть и подморозило за ночь. Черный гигантский локон от близкой электростанции тянется к линялому золоту кремлевских куполов. Порхают снежинки и долго выбирают место, куда упасть».

Курилов возвышается над Кремлем, Домом правительства и Большим Каменным мостом. Он – «человекогора, с вершины которой видно будущее», мост, по которому люди «переходят в будущее», «громадная планета», вокруг которой вращаются, как «ничтожные спутники», другие герои. Среди них его «болезненная и тихая» жена, чья смерть в начале романа предвещает смерть самого Курилова; его «суховатая, своенравная и прямая» сестра Клавдия, «не имеющая личной биографии» за рамками партстажа; блудная сестра Ефросинья, которая выходит замуж за промышленника Омеличева и расплачивается за это рождением глухонемого сына; и сам Омеличев, чья роль заключается в «злой и умной критике», но чье зеркальце «слишком мелкое, все в трещинках, битое: Курилов не умещался в нем во весь рост». У Курилова есть двойник и антипод, Глеб Протоклитов («первозванный»), а у того еще три двойника: один тайный, сам Леонид Леонов, чью биографию он отчасти присвоил, и два явных, в том числе его брат Илья Протоклитов. Илья – хирург, женатый на театральной актрисе по имени Лиза, которая не хочет рожать от него ребенка; у Лизы есть дядя, бывший учитель латыни по фамилии Похвиснев, который предрекает конец света; у Похвиснева есть двойник, бывший директор гимназии, живущий в «старорежимной катакомбе» среди пыльных обломков прошлого. И так далее.

Спутники Курилова передвигаются парами и иногда сталкиваются. Но главный спутник Курилова – его смертность. Роман начинается на месте крушения поезда. В суматохе один из пассажиров, бывший латинист Похвиснев, роняет книгу, которую Курилов подбирает. Это история мировых религий.

Боги были сделаны из страха, ненависти, лести и отчаянья; материал определял лицо бога. Там были крылатые, с неистовым оком в затылке, чтобы человек не напал сзади; в подобии равнодушной женщины, украшенной панцирем из грудей; в виде мохнатой ноздри, вдыхающей жертвенный дым, или, напротив, в образе мглистой сферы, полной скошенных в непрестанном движенье глаз; боги тридцатирукие, по числу человеческих ремесел, песиглавцы, быки, циклопы, слоны со священным пятном на лбу (и занятно проследить, во что отложился и сформировался на протяжении нескольких месяцев этот образ в сознании Курилова), волчицы, змееглавые тетрахироны, колючие африканские эвфорбии с ядовитым млечным соком и, наконец, просто незамысловатые чурбачки; жертвенной кровью были нарисованы на них щелеватые остяцкие глаза и жадный рот, достаточный поглотить самого себя.

Ева Левина-Розенгольц «Электростанция зимой» (1930–1931). Вид из кв. 237

Предоставлено Е. Б. Левиной

За ними идет Эллада. «В лавровых рощах резвились розовопятые богини; на высокой центральной горе пировали с выдвиженцами и родственниками здоровенные мужики, Гомеровы игрушки, боги-выпивохи, боги-жулики и военного звания боги». Но больше всего Курилова заинтересовал Харон, перевозчик мертвых.

От румяного животного хаоса отслоилось первое грустное познание самого себя. Познав улыбку, люди научились пугаться ее утраты. Незнакомый с бытовым строеньем древности, Курилов представил себе Харона на русский образец. С круглым щербатым лицом, в солдатских обмотках, Харон сидел на корме дырявой ладьи, подстелив под себя рядно, скручивал махорочную ножку и вонял; облезлая армейская манерка – вычерпывать, что натечет из щелей, – валялась у него в ногах.

С Куриловым происходит то же, что с человечеством. «Я потерял уверенность в моем теле, – говорит он врачу, в кабинете которого висит портрет Чехова. – Я думаю, что-то заржавело внутри». Врач говорит, что у него рак почки. Боли делаются все острее. Через некоторое время Курилов теряет сознание и, придя в себя, обнаруживает, что у него украли трубку – главный атрибут его мужественности, божественности и человеческой сущности. «Зачем уж тебе, братец, трубка!» – как бы говорил Курилову солдат Харон из похвисневской книжки».

Есть несколько дорог к бессмертию. Самая явная пролегает через формальное увековечение. Заместитель редактора дорожной газеты занимается ранней историей дороги; «краевой патриот» исследует происхождение богатства Омеличевых; сотрудница отдела пропаганды Марина собирает материалы к биографии Курилова, а ироничный рассказчик, он же один из главных героев, пишет (в соавторстве с Куриловым и оглядкой на читателя) историю всего происходящего. Учитель латыни Похвиснев носит с собой историю мировых религий («полный каталог богов, с указанием родословной, возраста и даты гибели каждого»), хирург Илья Протоклитов коллекционирует часы, а его бывший учитель истории коллекционирует обломки прошлого. Обломки прошлого вливаются «в трепетный недремлющий Океан». Люди, которые находят своих историков, живут дольше и, быть может, осмысленнее. Нет сомнения, что посмертная жизнь Курилова, человекогоры и моста в Океан, будет достойна его масштаба. Но историям, в том числе «Дороге на Океан» Леонида Леонова, нельзя доверять. Марину, которую Курилов называет Плутархом, интересуют великие свершения, а не жизнь, в которой Курилов узнал бы свое прошлое. Он дразнит ее, декламируя «душеспасительное сказание»: «Итак, я родился пятьдесят лет назад от честных и благочестивых родителей».

Гораздо надежнее товарищи Курилова, живые памятники общей борьбы. «Вот я смотрю на ваши лица, – обращается он к ним в день своего пятидесятилетия, – милые ваши рожи, и вижу себя, многократно повторенного в них. Все вы куски моей собственной жизни; это оттого, что биографии наши мы делали сообща, руководясь одним и тем же. Все вы по отдельности – друзья мне. Я не сводил вас друг с другом, я и не знакомил вас, а вы друзья и между собою. И если я выпаду из этого кольца, ваша дружба останется неизменной. Она скрепляет вас железной и разумной дисциплиной, она не портится, не выветривается». Но может кончиться. Во-первых (напоминает Курилову его железная сестра Клавдия), никто не застрахован от предательства; во-вторых, Курилов и его друзья принадлежат к уходящему поколению. Вопрос не в том, будут ли они жить в воспоминаниях друг друга, а в том, не превратится ли память о них в душеспасительные сказания. У их наследников будут другие воспоминания. «Мы, самоучки, знаем и Гегеля и Гераклита, – говорит один из друзей Курилова. – Не останавливается поток, и всегда в нем несется всякое, необходимое для осуществления жизни». Курилов не согласен, но их разговор прерывает телефонный звонок. Курилова вызывают на место нового крушения, но из-за внезапной боли в спине он не может сдвинуться с места.

Самый очевидный и ненадежный путь к бессмертию – любовь. Большинство читателей из Дома правительства знали «Фауста» и помнили, что за соблазном дружбой следует самый главный – по мнению дьявола – соблазн. Помнили они и то, что, прежде чем встретиться с Маргаритой, Фауст должен выпить колдовской напиток, который вернет ему молодость. Курилов находит любовь вскоре после того, как ему исполняется пятьдесят. «Здесь, на закате, любовь становилась могучим и еще не исследованным средством физиотерапии. В другое время он счел бы это за волшебство. Уже он считал десятками признаки своего помолоденья…»

Но не в этом подлинное бессмертие. Когда ближайший друг Курилова, Тютчев, говорит, что «именно с этого биологического распутья между старостью и женщиной и виден бывает заключительный рубеж», Курилов горячо возражает. «Неверно!.. Не смерти он боялся, а умирания: утратить возможность влиять на мир, стать в потеху врагу, в жалость и тягость другу!» Смысл бессмертия – не в вечной молодости, а в «преобразовании планеты». Тютчев (названный в честь автора не только «Весенних вод», но и «Последней любви») – театральный режиссер и насмешник-соблазнитель, превращающий пятидесятилетие Курилова в сеанс иллюзионизма (а квартиру Курилова – в «Погреб Ауэрбаха»).

Курилов останавливает дьявола речью о дисциплине, речь прерывается звонком с дороги, отъезду мешает приступ боли, боль исцеляется любовью, а любовь несовместима с дисциплиной. Поставленный перед выбором между двумя женщинами – Мариной, его простодушным пролетарским биографом, и Лизой, бесталанной актрисой, мечтающей о встрече с Тютчевым, – Курилов выбирает вторую. Любовь не только слепа, но и спасительна, и Лиза мудреет по мере омоложения Курилова. «Уже не желанного разговора с Тютчевым, а хотя бы маленького куриловского одобренья не хватало ей теперь для счастья». Она говорит, что хотела бы родить ему сына, но их соитию мешает новый приступ боли, и Курилов окончательно теряет трубку. Испытание любовью кончается так же, как испытание дружбой.

Лиза не может дать Курилову сына, но у Марины, чье имя указывает на связь с Океаном, есть сын по имени Зямка, к которому Курилов привязывается. «Зямка» – уменьшительное от незаконнорожденного Измаила (Ишмаэля). Подлинное бессмертие – не в собственных или даже приемных детях (Курилов усыновляет двух беспризорников), а во всех тех, кто отправится в путь по его дороге. Однажды в лунную ночь Курилов открывает окно кабинета, смотрит в сад и видит толстый сук, похожий на библейского змия, а под ним молодую пару. «В этом месте хорошо бы свистнуть, вложив пальцы в рот, что однажды и проделал Господь Бог над двумя такими же организмами. Повторилось бы знаменитое изгнанье, погасло бы очарованье сада, и не они, а сам Курилов стал бы беднее». Пара возвращается вновь и вновь; в последний раз Курилов видит их за день до операции. «Они встречались ему в любую минуту, стоило только вспомнить о них, везде – на всех больших стройках страны… или на первомайских демонстрациях (взявшись за руки, они проходили перед трибунами)… или у себя на вокзале (может быть, по дороге в таинственный, что на полпути к Океану, город Комсомольск). Была какая-то высокая периодичность в их появлении…»

В одном из центральных эпизодов романа Курилов и промышленник Омеличев воспроизводят диалог между отцом Николаем и молодым революционером из книги Воронского «За живой и мертвой водой». Разговор происходит во время Гражданской войны. Омеличев, женатый на сестре Курилова Ефросинье, прячет его от белых, но обвиняет в слепоте.

– Не умеешь ты с народом. Ты возьми у меня все, но дай мне аршин, один аршин земли… и я выращу на нем чудо. Ты увидишь дерево, и птицы на нем гнезды станут вить посреди золотых яблок. Но чтобы аршин этот был мой, сына, внука, правнука моего…– Бессмертия ищешь, Омеличев… и собственность – вот призрачная лесенка к нему! А у тебя и сына-то нет пока…Омеличев пренебрег его издевкой:– …Не меньше тебя человека знаю. Он волшебником становится, когда отвечает только за себя. Никто ему с его щенятами не подаст в голодный день, и он знает это, сукин сын. И он ищет, тискает свои мозги, изобретает, радуется.

Оба не правы. Омеличев не может скрыть нежности к чужим детям (даже до того, как его первый сын умирает, а второй рождается глухонемым). Курилов «теряет уверенность в своем теле» и слышит зов предков. Приехавшая в Москву Ефросинья спрашивает, можно ли ей с сыном переночевать у него в Доме правительства. «Как тебе не стыдно, Фрося, – сказал с досадой Алексей Никитич. – Все-таки родня!» Железная Клавдия предупреждает его, что муж Ефросиньи, скрывающийся от советской власти, может прийти, навестить своего ребенка. «Может, – отвечает Курилов. – И я не прогоню его… Революция не отменяла прав отца…»