* * *

Агнесса Аргиропуло не была врагом. Татьяна Мягкова была – или могла им стать. Агнесса никогда не была коммунисткой; Татьяна была – и видела в этом смысл жизни. Вопрос Агнессы о двух лояльностях мужа был испытанием его любви к ней. Жизнь Татьяны была непрерывным испытанием ее преданности семье и социализму. Отказ от платформы оппозиции и отъезд из Казахстана мог означать окончательную победу одного над другим или полное внутреннее примирение.

Вскоре после возвращения в Москву в 1931 году Татьяна пришла к выводу, что «сплошная коллективизация разрушает производительные силы страны», а партии «не хватает политической активности» рядовых членов. В январе 1933-го, спустя два года после переезда семьи в Дом правительства и два месяца после ее тридцать пятого дня рождения, она была арестована «по делу контрреволюционной троцкистской группы» и приговорена к трем годам заключения в Верхнеуральском политизоляторе.

По свидетельству одного бывшего заключенного:

Верхнеуральский политизолятор – огромное здание, одиноко стоящее на берегу Урала в трех километрах от города Верхнеуральска. Днем он производил внушительное впечатление своей массивностью, а ночью – будучи залит ослепительным электрическим светом среди безмолвия степного мрака. Строить его начали во время Первой мировой войны как военно-каторжную тюрьму, однако закончить не успели, и достраивали его уже большевики для своих политических противников. Здание было поделено на отдельные секторы, длинные коридоры перерезаны железными дверями, через широкий коридор нельзя было перестукиваться. Разными были и камеры – на четыре, три, на двух человек. Под нашей камерой в западном секторе находилась «генеральская одиночка» из двух комнат… Самыми плохими были восточные одиночки: там была система галерей, камеры маленькие, окна под потолком, а весь сектор был изолирован от других.

У Татьяны было несколько сокамерников и окно с красивым видом: «далекие, далекие горизонты, черные и зеленые пашни и горы вдали». Она любила стоять у окна в сумерки. «В вечернем воздухе издалека доносится стук телег. Или песня (вероятно, из стана колхозного) – русская, тягучая и грустная. Лошади пасутся неподалеку, иногда подходит стадо. А далеко-далеко налево видно краешек заходящего солнца и яркие, быстро меняющиеся краски облаков над голубоватой дымкой гор. И какая-то птичка однообразно кричит каждый вечер».

Проведя нескольких недель в неопределенности и ожидании посылок из дома, она создала «иллюзию домашнего уголка» (с халатиками, ночными рубашками, ковриком на стене у кровати, подушечкой для табуретки, скатертью и двумя салфетками на столике, зеркальцем, тазиком, фартуком, аптечкой, чернильницей, календарем, ножами и вилками, перочинным ножиком, чайничком для заварки, щипцами для сахара, словарями, семейными фотографиями и репродукцией «Джоконды») и втянулась в традиционный быт политического заключенного: чтение, рисование, научные занятия, изучение языков, физическая зарядка и писание писем.

Гуляем мы сейчас от 8 до 9 и с 12 до 1. Вначале я берусь за «Капитал», причем 5–7 страниц (правда, с конспектом) читаю в течение 2–3-х часов. Читаю и прихожу в ужас, что все понимаю. Не пойми неправильно – это не кокетство, но меня серьезно убедили в том (да оно и похоже на правду), что если первые главы воспринимаются легко, это значит, ты скользишь по поверхности и не воспринимаешь читаемого как следует. Кроме того, собственных мыслей по поводу прочитанного у меня появляется мало, и они – сказать по секрету – большой глубиной не отличаются. Ну, да лиха беда начало! Умные мысли авось да потом придут! После «Капитала», обеда и прогулки – на очереди математика. Я заканчиваю тригонометрию. Занималась я ею с большими промежутками, но сейчас решила двинуть математику во всю. После 2-го обеда (он же официальный ужин) ложусь отдыхать, но частенько тут подвертываются газеты, которые я просматриваю лежа. Затем английский, вторичное чтение «Элементов машин», журналы, серьезное чтение газет и спать. А завтра все сначала.

Программа занятий постепенно менялась. Помимо «Капитала», английского и тригонометрии Татьяна занималась своей основной специальностью («экономика промышленности с уклоном в машиностроение и технику»), а также французским, немецким, черчением, алгеброй, физикой, статистикой, бухгалтерией, экономической географией, аналитической геометрией, историей Греции и историей Французской революции (по Матьезу, Кропоткину и письмам Робеспьера). Занятия историей искусств пришлось отложить из-за отсутствия пособий.

Что касается «Капитала» [писала она мужу 12 января 1934 года], так «так я, несчастная, и знала!» – действительно, оказалось, что кое-что очень существенное прошло мимо меня. У меня теперь такой метод: я составляю подробный конспект, а на полях пишу свои вопросы, недоумения, «озарения», ежели они бывают, после передаю тетрадь умному человеку, знающему «Капитал» по-настоящему. Оный человек пишет свои замечания, разъяснения и недоумения насчет моих «озарений» и ставит восклицательные знаки (много!). Мне все это приносит массу пользы и удовольствия (ему, вероятно, меньше), и я сильно надеюсь, что к концу третьего года начну что-нибудь понимать.

Перед сном она читала Бальзака, Стендаля, Флобера, Золя, Гёте, Пушкина, Лермонтова, Толстого, а из советской литературы – стихи Багрицкого и «Петра I» Алексея Толстого. Иногда сокамерницы читали друг другу вслух (она называет Блока, «Бравого солдата Швейка» и «Бориса Годунова»). Особое место занимали «Бурса» и «Желябов» Воронского. Когда Татьяна была девочкой «с критическим направлением ума», а Воронский – подпольным учеником ее матери, она не желала слушать его выдумки. Сейчас она читала их «с огромным наслаждением», но с прежним критическим направлением: «Бурса» хороша, но не так хороша, как «За живой и мертвой водой», а «Желябов» написан увлекательно, но «носит следы поспешности».

«Желябов» посвящен рождению большевистской морали. Раскольников Достоевского думал, что в мире без бога все позволено; Желябов Воронского понял, что в подлинном христианстве тоже все позволено – за пределами секты. Террорист Желябов делал то, что Иисус проповедовал, а большевики претворили в жизнь. «Подобно мифическому герою, Желябов посеял зубы дракона. Из них вырос лес воинов, крепковыйных, закованных в броню, – непобедимых пролетариев». Воронский не смешивал метафоры: его Иисус, как Иисус Желябова, вышел из Апокалипсиса и мало чем отличался от Кадма, Ясона и других победителей драконов. Неизвестно, помнил ли он, что крепковыйные воины в конце концов перебили друг друга. Неизвестно также, какие из его аргументов Татьяна нашла неубедительными. Она не могла изложить ему свои соображения, потому что ей разрешалось писать только матери, дочери и мужу (на их адрес в Доме правительства).

Главное отличие «политической изоляции» Татьяны в Советском Союзе от «тюрьмы и ссылки» Воронского в царской России заключалось в том, что Татьяну изолировало государство, которое она считала своим. «Как я себя чувствую? – писала она в первом письме домой. – Я не буду говорить, что хорошо. Попала я в исключительно тяжелое положение, так как моя позиция (я немедленно заявила о поддержке мною безоговорочно ген. линии) вызвала определенное отношение со стороны изоляторцев. Я просила администрацию перевести меня к т.т., так же как и я стоящим на позиции ген. линии, но пока вопрос этот не разрешен, и не знаю, будет ли разрешен положительно». Две недели спустя ее перевели в другую камеру, где она «чувствовала себя спокойно», но бдительности не притупляла. «И ты будь совершенно спокоен, – писала она мужу (заместителю председателя бюджетной комиссии ЦИК СССР Михаилу Полозу), – и в этих условиях, как в любых других, я политически изолируюсь от окружения. Ты знаешь меня, ты знаешь, что то, что я здесь, – недоразумение. Оно разъяснится, я думаю. А пока нужно спокойно ждать и использовать время для занятий».

Михаил Полоз с дочерью Радой, побритой на лето

Главным отличием Татьяниных занятий от занятий Воронского в царских тюрьмах (помимо ее профессионального интереса к экономике и математике) было «серьезное и аккуратное», «с карандашом в руках», чтение газет – в первую очередь «Правды» и «За индустриализацию», но также «Известий», «Литературной газеты» и «Пионерской правды». Она читала официальные речи (в том числе речи мужа), записывала плановые показатели, беспокоилась об урожае, радовалась «победе Литвинова» (признанию Советского Союза Соединенными Штатами) и очень увлеклась «арктической романтикой». Темы ее писем отражали новые ценности советской культуры: любовь к жизни, полнота существования и радость совместного участия в Истории. Газеты и письма из дома доносили до нее «могучее чувство просто физической радости», охватившее советских людей. Особенно растрогала Татьяну автобиография начальника Днепростроя А. В. Винтера, которая называлась «Моя счастливая жизнь» и кончалась словами: «Я прожил жизнь более счастливую, чем, может быть, полагается человеку».

Татьяна не могла этого сказать о себе, но ее «интерес и любовь к жизни остались в полной мере», а ощущение грядущего счастья лишь обострилось из-за временной отсрочки. «Чтобы я совсем не грустила – не могу сказать, но в основном эта грусть определяется необходимостью сидеть на отшибе, когда мимо тебя несется такая прекрасная жизнь, – писала она матери, прочитав в газетах о полете стратостата «СССР-1», автопробеге Москва – Каракум – Москва и Первой Всесоюзной ядерной конференции в Ленинграде. – Ну, готовлюсь к ней сейчас много лучше, занимаюсь помногу и жду… Долго ли – коротко ли ждать придется, но дождусь ведь… А стратостат и Кара-Кумы и атомное ядро вызвали у нас с тобой совершенно одинаковый строй мыслей и чувств. Ты, верно, уже знаешь об этом из моего письма Михасю. Очень хорошо быть гражданином СССР, даже когда временно сидишь в изоляторе. Очень я рада, что и ребятки приняли в стратостате живое участие. Пусть и у них крепко развивается гордость за успехи советской страны. Ты ведь сумеешь ее им дать». Феоктиста Яковлевна делала что могла. По воспоминаниям дочери Татьяны, Рады, бабушка «жила газетами и последними известиями» и воспитывала ее в духе советского патриотизма. (Готовкой занималась домработница.)

Настоящий советский человек получал «личное удовольствие» от запуска стратостата «СССР-1», любил всех настоящих советских людей так же сильно, как родных и близких, а родных и близких любил в той мере, в какой они были настоящими советскими людьми. Большинство взрослых, отягощенных грехами произвольными и непроизвольными, не подлежали спасению; их дети были рождены чистыми и взращены в лоне секты.

Счастье настоящего советского человека – как и его инсценировка в Парке Горького – предназначалась в основном детям. Коммунизм строился для сегодняшних детей, а смысл коммунистического спасения – как и его христианского предшественника – состоял в том, чтобы «умалиться как дети». 23 октября 1933 года Таня писала матери (и, через нее, сестре Лёле и ее сыну Воле):

Сегодня прочитала № «Литературной газеты», посвященный исключительно детской книге. Ребята сейчас вообще стали в порядок дня нашей страны, и я считаю, что решение ЦК о детском издательстве в своем роде не менее значительно, чем полет стратостата. Очень рада, что Радуся и Волька будут еще детьми, когда работа эта развернется уже во всю, но тем не менее совершенно необходимо и мне и Лельке родить еще по одному – ей девчонку, мне мальчишку, чтобы они сумели использовать все как следует (одна из причин, почему я не совсем прочь выйти поскорее из изолятора)… Мне хочется, чтобы наши ребята чувствовали себя уже не только членами семьи, но и членами советской республики. Проходила интернациональная детская неделя. Что-нибудь было у них в школе? (Эх, как бы я сейчас поработала у них в школе… с большим удовольствием.) Поэтому мне хотелось бы, чтобы Радка будущее лето провела в лагере.

Она призывала Раду, который недавно исполнилось девять лет, прочитать последнее обращение ЦК комсомола к октябрятам, подготовиться к «смотру книжной полки октябренка» и «выйти на широкую арену организованного советского ребенка». Насколько искренними были ее призывы, решало ОГПУ, и в начале декабря 1933 года ОГПУ решило не пересматривать ее дело (подготовленное в Москве следователем Рутковским). 30 декабря она писала Михаилу:

Моему заявлению на этот раз, очевидно, не поверили. Иногда мне хочется написать, не заявление, а письмо на чье-либо имя (хотя бы Рутковского). Мне кажется, возможность писать не официально, а более свободно легче даст возможность выразить искренность моих мыслей и настроений. Я буду писать еще раз, но, мне думается, что лучше это сделать месяца через два-три, чтобы вопрос мог рассматриваться вновь. Конечно, Михайлик, голубчик мой, мне очень трудно откладывать это дело в долгий, сравнительно, ящик и продолжать жизнь в изоляторе, в стороне от жизни, которая становится все удивительнее, все лучше. Мне кажется, будь я в концлагере и работай я там, очень скоро стало бы ясно мое действительное отношение к политике партии и к моему прошлому… Ну, вот, солнышко, мои грустные дела. Только ты не грусти, хороший мой. Я думаю, крепко хочется в это верить, что через некоторое время дело мое повернется хорошо. Не может же быть иначе. И я буду бодро ждать этого, а пока следить издали за всеми чудесами, что вы делаете в СССР. Я выйду с огромным запасом энергии и немного большим, чем раньше, запасом знаний.

Были и другие грустные дела: у нее выпало три верхних зуба (плюс к тем, что выпали в Казахстане), и стало трудно жевать. Два зуба, которые могли служить опорой мосту, тоже вызывали опасения, но в политизоляторе золота не было, а надежды на поездку к зубному врачу в Свердловск или Москву («в тамошние места заключения») почти не осталось. Зато перестали выпадать волосы («как раз в тот момент, когда я примирилась с мыслью, что через полгода буду лысой»), видимо в результате лечения рыбьим жиром с мышьяком. Но больше всего ей хотелось говорить на «радостные темы» – о «Капитале» Карла Маркса, «яровизации» Трофима Лысенко, лейпцигском триумфе Димитрова, участии Михаила в сессии ЦИКа и о том, как Михаил с Радой читали «Книгу джунглей» Киплинга, катались на коньках в Парке Горького и слушали «Севильского цирюльника» в Большом театре.

Михаил был очень занят на работе и в парторганизации. Татьяна ждала его рассказов («Напиши подробней о чистке. Какие теоретические вопросы тебе задавали? До смерти интересно»), но ни на чем не настаивала. «Я ничуть не буду волноваться задержкой писем от тебя. Вообще я надеюсь, что во время всех сессий ты не будешь ни в малейшей степени на меня тратить сил ни физических, ни психических. Я очень жалею, что написала тебе об отказе еще тогда. Если б я могла предполагать, что ты этого не знаешь, я не сделала бы этого. И не тоскуй обо мне, родной, право же, несмотря ни на что, я очень бодра, и верю и надеюсь, что мы все-таки скоро увидимся».

Труднее всего было сохранять бодрость по вечерам – особенно в Новый год.

А за окном прекрасная лунная снежная ночь! Голубая-голубая… Ходить бы в такую ночь, чтобы снег под ногами скрипел… Только с тобой ходить, Михайлик… Дождалась 12-ти часов. Почему-то этот вечер был особенно грустным. Правда, удовольствий была целая гора: сходила в баню, одела все чистое, голову вымыла и пожалела, что нет «лилии» или «акации» – их запах мне много хорошего напоминает… И когда я вообще была совершенно готова к «встрече» – села за стол, прочитала подряд несколько номеров газет, посмотрела в окно на голубую равнину, подумала о вас, решила, что вы обо мне думаете, – и свет потух – это значит настало 12 часов. Вот и 1934… Ну? Что он принесет? Немножко любопытно и чуть-чуть захватывает дыхание от того хорошего, что он может принести… Чудно… почему-то именно в такие моменты так ярко ощущается бег времени, точно сквозь тебя проходит бесконечный и разнообразный жизненный поток. А на самом деле совсем не сквозь, а очень далеко…

Еще трудней было не тосковать о нем и «не волноваться задержкой писем». 12 января, когда завершилась сессия ЦИКа, она написала, что видела его портрет в газете и хотела бы иметь фотографию, с которой он был сделан. И что прошел год со дня ее ареста. «Вспоминала, как страшно я хотела увидеть тебя перед уходом и как обрадовалась твоему приходу. И как читала в ГПУ отчеты о сессии ЦИКа. Да, Михасик, ровно год уже, сколько еще? Конечно, очень утешительно думать, что, не попади я сюда, так до самой смерти и не узнала бы тригонометрии, да, пожалуй, и в знании «Капитала» осталась на прежнем, весьма невысоком, базисе. Но все же эти серьезные преимущества меня что-то не так уж сильно и радуют. Год уже Радусеньки не видела! Ведь она совсем-совсем другая стала».

Пять дней спустя она написала снова:

17 январяМихасик, родной мой, единственный, любимый мой Михасик! Как мне хочется увидеть, обнять тебя, как хочется поговорить с тобой, как хочется помолчать вместе в сумерках, в твоей комнате. Такая волна тоски захватила меня эти последние дни, так остро тянет к тебе и к Радуське, такой безграничной к вам любовью полна вся я… Ах, Михасик, если б знать, что смогу вас увидеть в этом году… сильно я вас люблю, мои дорогие, и от сильной любви сейчас мне больно…Мама пишет, что ты очень-очень устал, любимый, и что нуждаешься в большой заботе и внимании. С какой радостью я дала бы все это тебе. Было бы так, как, помнишь, тогда, когда я приезжала на несколько дней к тебе в Москву в большую, еще пустую квартиру. И как всегда в этих случаях, остро и больно вспоминаются все те случаи, когда я могла тебе дать много радости, а не давала ее или даже давала горе. Нехорошо такие вещи вспоминать в изоляторе, когда ничем активно не можешь выразить своей любви и желания доставить радость любимому.Я жду твоего письма, жду терпеливо… Теперь оно уже может притти, может быть завтра, может быть послезавтра. Вчера я получила мамино письмо от 1/I, но с тех пор прошло уже 17 дней. Это время почта что-то разладилась, но сейчас как будто все пришло в норму, и последнее мое письмо к вам отправилось в путь-дорогу в нормальное время. Жду, что и ваши будут доходить скорее.Михасик, солнышко, если есть свободное время, помни, как жду твоих писем.Ну вот, сегодня не напишу ничего больше, кроме того, что написалось. Ты за меня не огорчайся, солнышко: такая полнота чувства само по себе большая радость, пусть это будет в изоляторе… А тебе мое письмо должно тоже дать радость… А я хочу, чтобы тебе было хорошо. Если хорошо вам всем – хорошо и спокойно мне, хотя я и далеко.

18 январяМихасик, и на другой день напряжение не ослабло. И хорошо и грустно и очень люблю тебя, всех-всех вас. Так приятно бывает читать мамины описания ваших разговоров с Радусей. Ну, ведь когда-нибудь мы и будем все вместе. А пока можно мне чуть-чуть и потосковать в промежутке между «Капиталом» и тригонометрией.Ну, вот и все. Крепко-крепко целую, мой родной…

Она продолжала переписываться с Феоктистой Яковлевной: о зубах, туфлях, рыбьем жире, «Пионерской правде», зимних каникулах Рады и нелюбви к обоям («право, не нужно, только клопов разводить»). 24 января она еще ничего не получила от Михаила.

24 январяМихасю, мой родной! Я долго думала, написать ли тебе то, что я собираюсь написать, или сохранить сдержанность и не высказывать свою слабость так, как она есть. Тем более что слабость эта, ее высказывание идет не только тебе. Ну, решила все же «отреагировать»… не знаю, будет ли это лучше, будет ли после этого лучше, но уж очень трудно мне сейчас… Ну, а после этого торжественного вступления, которое может человека настроить на какие-нибудь чрезвычайные объяснения, совсем простая и как будто бы и тебе понятная вещь: я совсем больна без твоих писем, Михасю. Не думай, что это метафора: я очень ослабела физически за последнее время, вследствие чрезвычайно напряженного нервного состояния. Плохо естся, плохо спится, а заниматься и вовсе не выходит. Проснешься ночью или утром, и сразу наваливается такая тяжесть. Думаешь, еще день и снова не будет ничего. Я без конца задаю себе вопрос, почему же так получается? Неужели я до сих пор не сумела тебе объяснить, что значат здесь (да и не только здесь) твои письма для меня? Неужели тебе не хочется самому написать мне? Когда я вспоминаю, какие письма ты давно уже получил от меня, с какими сообщениями, с какими вопросами (ведь мне нужны твои ответы), я просто не в состоянии понять твое молчание. Может быть, ты писал? Может быть, просто я не получила твоего письма? Или ты настолько устал, настолько истощен этой усталостью, что не в состоянии написать серьезного письма? Но ведь не может же быть, чтобы ты не мог приписать одну строчку к мамину письму (эта строчка может быть написана в любое время, на любом листе, на любом клочке бумаги, чтобы не связывать себя обязательно технически с временем маминого письма)… В том состоянии, которое у меня получилось, и все впереди (для меня лично) принимает такие мрачные краски. Вот уж, действительно, завязла эти дни в «личных переживаниях»!.. Что ж, Михасик, я понимаю, что это совершенно ничем не оправдываемая слабость… Очевидно все-таки, этот год, в смысле нервного моего состояния, не прошел для меня даром. Очень грустно. Что же будет к концу третьего?.. Но именно эту мою слабость и имей в виду, родной. Больше ведь никто не поможет мне в минуту слабости, и будет прав. Но от тебя-то на такую помощь я могу рассчитывать? Тем более что эта помощь как будто не сложна: так просто сделать, чтобы я все время чувствовала ниточку между нами. Право, родной, мне для этого очень немного нужно…

Изложив далее свои соображения о воспитании Рады и задав несколько вопросов матери, она приписала постскриптум:

Михасю, перечитала свое письмо, хотела было не посылать, но написать другое уже некогда. Поэтому ограничилась вычеркиванием одного места, а остальное пусть идет. Не стану говорить, что теперь я уже спокойна – нет, спокойна я внешне, и это мне стоит больших трудов.Я по-прежнему вся в ожидании. А мое письмо не осуждай, а пойми.Дай рукиТаня

* * *

Михаил не отвечал, потому что 12 января – в день, когда Татьяна написала первое «грустное» письмо, – он был арестован как бывший член Украинской партии социалистов-революционеров («боротьбистов»). Согласно рапорту оперсекретаря Эдельмана начальнику секретно-политического отдела ОГПУ Молчанову, попытка проникнуть в квартиру без предупреждения не увенчалась успехом, «так как оба хода в квартиру были заперты на предохранитель». Михаил вышел в коридор в белье.

Приступив к обыску, сразу стало понятно для нас, что Полоз к этому готовился, так как в его шкафу вещи находятся в полнейшем беспорядке, книги, лекарства, предметы личного обихода – все это положено случайно, бессистемно. В письменном столе все ящики абсолютно чистые, и лишь на самом столе лежали материалы бюджетной комиссии – подготовка его к выступлению на сессии. Одежды и обуви никакой запасной нет.Прощался с тещей – матерью Мягковой-троцкистки – очень долго, подчеркивая расставание, однако высказался вслух, вынужденно – «ну, надеюсь, дело прояснится, может не скоро, но еще увидимся».Денег всего рублей 30, то, что мы обнаружили в его кошельке, взял их с собой, а Мягковой оставил лишь записку достать для него костюм, который можно продать, и затем передал ей пропуск в ГОРТ.Еще обращает внимание совершенное отсутствие собраний сочинений Ленина, Сталина, имеются лишь «Вопросы ленинизма» последнего издания, без подчерков, в то же время другая литература, как например: Бухарин, брошюры Рыкова прочитаны внимательно.Обращает также внимание отсутствие портрета тов. Сталина, в то же время наличие значительного количества фотоснимков националистических вождей Украины, портрет Скрипника – личный подарок, несколько книг Воронского с личным посвящением Мягковой. На стенах вообще ничего нет. Представление такое – живет бивуаком.

Михаил действительно «к этому готовился» (многие бывшие «боротьбисты» уже были арестованы). Раду отослали из Москвы, чтобы она не видела ареста отца. Татьяна узнала о случившемся в конце января.

Мамусик, забот и хлопот у вас, наверное, очень много, так обо мне вы сейчас, пожалуйста, совсем не заботьтесь, кроме как относительно регулярных весточек (их важность для меня вы, конечно, понимаете). Я спокойна, родная, и ничего плохого не жду. Все плохое во всяком случае проходяще. Ты не переутомляйся, дорогая моя, и следи за Лёлькой. Питайте не только детей – питайтесь сами. Пусть Лёлька помнит, что это тоже для детишек…Ну вот, мои любимые, пока до свидания, не сердитесь за короткое письмо. После получения твоего письма, мамулечка, напишу много-много. Михасика, моего единственного и больше чем когда-нибудь горячо любимого, поцелуй от меня, мамусечка, крепко-крепко. Радусиночку тоже…Вот и все, хорошие мои.Еще раз крепко целуюВаша ТаняМой родной, мой любимый Михасик, солнышко мое хорошее, радость моя дорогая, крепко-крепко-крепко обнимаю и целую тебя.Как я жду ваших писем, мамулик, излишне говорить, правда ведь? С зубами у меня не так уж плохо, родная, немного подождать они могут, так что ты о них напрасно не волнуйся.

Первые несколько дней после ареста Михаила Татьяна читала только «Воскресенье» и «Анну Каренину», но уже к 12 февраля вернулась к регулярным занятиям (за исключением «Капитала» – «может быть потому, что занятия им и математикой… оказались связаны с целым строем мыслей, чувств и переживаний, к которым сейчас трудновато вернуться»). В ней ожила жажда жизни и предчувствие гармонии в отношениях с семьей и строительством социализма. «Кстати, – писала она матери 18 февраля, – почему ты не написала, как прошло утверждение плана и как Лёлино здоровье? Радусей ты меня радуешь. В таком настроении я ее и хотела бы видеть. Пусть даже гораздо меньше обо мне думает и мечтает о жизни со мной. Я почему-то вполне уверена, что ее привязанность не потеряю. Мне не хотелось бы, чтобы сейчас кончилось ее детство». Оставшихся в Москве членов семьи – Феоктисту Яковлевну, Раду, сестру Татьяны Лёлю и ее сына Волю (домработница ушла вскоре после ареста Михаила) – выселили из Дома правительства, разрешив взять с собой некоторое количество казенной мебели. Из предложенных адресов они выбрали квартиру в Сиротском переулке, рядом с радиостанцией Коминтерна. Лёля стала официальным опекуном Рады. И Лёля, и Феоктиста Яковлевна делали что могли, чтобы детство Рады – и, насколько возможно, их собственное – не кончилось. Судя по письмам Феоктисты Яковлевны и воспоминаниям самой Рады, они преуспели. Татьяна реагировала с благодарностью и облегчением. «В «Литературной газете», – писала она 4 июня, – при разборе одного поэта привели образ его относительно молодых сосенок. И шумят они шумят, точно кучка маленьких ребят, для которых горе незнакомо, у которых папа с мамой дома. И то, что Радуське «горе незнакомо», хоть папа с мамой увы! совсем не дома, это ты сделала. Ты и Лючинька. А ведь одной из самых моих больных мыслей после известия о Михайлике было: «Ну, Радуськино детство кончилось».

Воля, Лёля, Рада и Феоктиста Яковлевна. Фотография, сделанная для Татьяны

Татьяна тоже делала что могла. Когда она услышала, что в Сиротском переулке у Рады и Воли появилось много новых друзей, она написала: «Очень я рада, что ребятам нравится на новой квартире. А что за семьи этих многочисленных ребят? Вообще что за население в доме? Хорошо бы, если бы рабочие семьи (заводы есть близко?). Ребятам неплохо попасть в такую среду». Когда ей показалось, что у Рады проявились литературные способности, она написала: «Мне хотелось бы, чтобы Радка захотела не только писать о жизни, а главное делать жизнь. Ну, да это еще дело далекое – успеет переменить ориентацию. Нужно только, чтобы она шла в ногу с нашей жизнью, понимала романтику машины, завода и строительства (наших советских машин и строительства), полюбила или по крайней мере заинтересовалась техникой». А когда она узнала, что Рады не было в Москве во время первомайской демонстрации (той самой, которую описал Губерт), она написала: «Жаль так, что Радуська лишилась демонстрации! Эх, и я бы с вами посмотрела конницу Буденного. Да, в этом году демонстрация должна была быть с большим подъемом. Я с таким удовольствием смотрю на прекрасные фотографии в «Известиях» – смеющуюся группу вождей на трибуне и группу шутцбундовцев тоже на трибуне и тоже смеющихся – такие прекрасные лица. Жаль, что челюскинцы не поспели к демонстрации».

Пароход «Челюскин» попытался пройти по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток за одну навигацию. Он дошел до Берингова пролива, но 13 февраля 1934 году был затерт льдами и затонул. Сто четыре «челюскинца» высадились на льдину, разбили лагерь, соорудили взлетно-посадочную полосу и в начале апреля были эвакуированы в результате спасательной операции, за которой следила вся страна. Татьяна постоянно упоминала челюскинцев среди домашних и тюремных новостей и спрашивала Феоктисту Яковлевну о степени вовлеченности Рады. Встреча челюскинцев на Красной площади 5 июня 1934-го стала главным политическим событием года. Татьяна написала о нем 24 июня. Вернее, начала она с размышлений о своем собственном спасении и о судьбе Михаила: «Что-что, а упражнений в терпении и выдержке за это время у меня вполне достаточно. Иногда получаются некоторые срывы – депрессивное состояние, при котором и математика не идет и вообще не очень хочется на белый свет смотреть. Но, во-первых, некоторая цикличность такого рода была у меня и на воле, во-вторых, с этими состояниями (они не часты) я справляюсь быстро». В следующем абзаце она перешла к челюскинцам:

Ну, вы челюскинцев встретили. Воображаю, что это было! Пришлось ли прочитать в газетах тебе статьи и «воспоминания» самих челюскинцев? Если нет, достань пакет «Правды» и почитай, там много статей ребятам следует прочитать. До чего прекрасный «эпизод», разросшийся в исключительно важное политическое событие. Стоимость «Челюскина» окупилась неисчислимое количество раз. Главное – не только большевистская выдержка, но и большевистская выдержка, пронизанная в самые трудные моменты самыми искрами радостной коллективной жизни, смехом и весельем. Это действительно показали миру, что такое большевики!

Ее следующее письмо началось с челюскинцев (прежде чем перейти к ее «организованно-математическому образу жизни», «мичуринской опытной станции» во дворе изолятора, воспитанию Рады и Воли и прохудившимся чулкам, бюстгальтерам и «комбине»).

Ну, подведем итоги челюскинской эпопее (ребятам тоже напишу «челюскинские» письма)… Внутренняя героическая зарядка всей стране, сплочение «всех, всех, всех» вокруг штаба (партии, Политбюро), осознание каждым, что значит быть советским гражданином, ценность человека для родины и ценность советской родины для ее людей, и все это проведенное через эмоцию исключительной силы, общий захватывающий порыв, желание быть героями Советского Союза вместе с желанием как следует делать свое повседневное дело и понимание, что это повседневное дело связано с общим делом и связано с тем, что сделали челюскинцы, что сделали летчики… Год головокружительный! Димитров («Во!»), шутцбундовцы («Во!») и челюскинцы («Воооооо!!!!»)…Ты права, родная, челюскинская эпопея это смотр достижений революции. И прежде всего достижений в селе, в перерождении крестьянина. Победили колхозы – исчезает «идиотизм деревенской жизни», и разве это его исчезновение не демонстрировано сейчас?..Должна тебе по секрету признаться, что, читая номера газет, посвященных встрече (все от доски до доски, конечно), я в полном согласии со встречавшими на вокзале слез не держала (разумеется, самую малость)…

Письма Татьяны не были полноценными исповедями и не были конфиденциальными. Они были адресованы матери, которая придерживалась линии партии; дочери, чье детство не должно было закончиться; ее душе, которая надеялась на примирение с жизнью («дрессирую себя по всем направлениям»); и ее цензорам, на которых лежала обязанность помогать ей по всем направлениям и судить о результатах. У большевиков – как у священников, историков и участников дискуссии о спектакле «По ту сторону сердца» – не было четких критериев оценки искренности раскаяния. Неизвестно, в каких случаях Татьяна прибегала к mentalis restrictio, но в целом кажется, что она честно старалась преодолеть зазор между своими надеждами и сомнениями, с одной стороны, и партийностью матери, счастливым детством дочери и неисповедимыми путями цензоров – с другой. Как сказали дантовские монахини, помещенные в нижние пределы рая, «когда б мы славы восхотели вящей, пришлось бы нашу волю разлучить с верховной волей, нас внизу держащей».

Новое испытание терпения и выдержки Татьяны пришло в конце июля, когда она получила известие, что Михаила приговорили к десяти годам лагерей.

Мамусенька, родная моя, любимая! Ну какая же ты у нас прекрасная, и что только мы без тебя делали бы! Спасибо тебе, спасибо Лючике, с вами можно быть мужественной и твердой и перенести много тяжелого. Твое письмо получила вчера и, прочитав его, удивилась себе: ни подавленности (не говорю уж об отчаянии), ни даже большой тяжести. Что же так поддержало в трудную минуту? Известие о бодрости Михайлика, о его активном стремлении взять сейчас свою судьбу за рога и повернуть ее опять в хорошее русло и его вера в то, что это можно сделать. Это можно сделать, это нужно сделать, это будет сделано. Мамочка, я ведь знаю Михася так, как никто его не знает. Я не знаю, в чем состоит обвинение, но я знаю Михася, я знаю, что он может и должен реабилитироваться. Через концлагерь? Ну, что ж! Через несколько лет? Ну, что ж! Через трудные-трудные годы? Ну, что ж! Но Михась должен быть опять в партии. И все, что я могу сделать для него, чем могу помочь ему, – все сделаю. И прежде всего быть с ним все оставшееся время моего заключения, где бы и в каких бы условиях он ни был. Я сегодня написала уже коротенькое заявление в СПО, теперь буду ждать. У меня крепкая надежда увидеться скоро с Михайликом – и это вторая причина, почему мое настроение после письма было несколько даже приподнятое.

Быть вместе, даже в тюрьме, – лучше, чем разлука; заниматься физическим трудом, даже подневольным, – лучше, чем изоляция; радоваться всяким новостям, даже самым тяжелым, – лучшее свидетельство того, что и Татьяна, и Феоктиста Яковлевна выдержали еще одно испытание.

Я, признаться, до сих пор не знаю, что является более суровым наказанием, изолятор или концлагерь, но думаю, что при сроке в 10 лет, безусловно, концлагерь во много раз лучше: во-первых, это работа, и тем самым участие в общей жизни страны, во-вторых, это возможность сокращения сроков. А изолятор десять лет – это веет безнадежностью. Впрочем, кроме всего прочего, любим советскую власть еще и за то, что у нее полное отсутствие фетишизма сроков, и десять лет не десять лет, а столько, сколько ты сумеешь из них сделать. Именно безнадежности-то и нет места при нашей – очень суровой – системе… Одно меня продолжает радовать в моем реагировании на все это: один из моих товарищей, с которым я делилась фактами и переживаниями из этой области, спросил как-то полушутя, полусерьезно: «Но вы же не сердитесь на советскую власть, Таня?» А я помолчала немного и дала совершенно серьезный ответ на этот, шутливо сформулированный, но, вероятно, тоже серьезный вопрос: «Нет, ничуть не сержусь». А помолчала потому, что проверила себя еще раз, не отражаются ли все эти тяжелые личные переживания, и главное уже не за себя, на моем, я сказала бы, эмоционально-политическом самочувствии (прости за неуклюжее слово). И это третий пункт, отчего твое письмо дало мне бодрый тонус: твое реагирование на все происходящее. Я боялась за тебя, мамусик, я боялась, что эти неожиданные удары, такие сильные, могут придавить тебя физически и морально и разбить твое настроение, а теперь убедилась, что и тени этого нет. Значит, в основном все хорошо, хоть Михайлик и в концлагере, а я в изоляторе. Так как ничего не страшно, «была бы советская власть да взаимная любовь».

В своем письме Феоктиста Яковлевна упомянула об интересе киевских следователей к письмам Татьяны. «Не скрою, – ответила Татьяна, – что такая оценка в таком органе, пожалуй, именно в таком органе, мне отнюдь не неприятна. Только боюсь, что московское ГПУ не разделяет этого мнения о моей прямоте и честности. Ведь три года изолятора я получила, как ни верти, по обвинению в двурушничестве». И в этом заключалась последняя и самая главная причина ее бодрости.

Да, тот плюс, о котором ты пишешь, родная, эта «окончательность и бесповоротность», изживание всех «родимых пятен» – это очень большая штука. Я тебе писала об этом мало и скупо, я могла бы написать гораздо больше и подробнее. Дело в том, что меня несколько связывает возможность, что мои письма на эти темы будут расцениваться как двурушнический ход – это просто очень неприятно, знаешь… Когда-то я с большим скептицизмом относилась к таким пересмотрам, производящимся в заключении, а теперь вижу, насколько это неправильное и неглубокое отношение. Мне думается, будь я в ссылке, развитие мое пошло бы гораздо медленнее. Иногда полезно двинуть человека обухом по голове (во всяком случае, мне оказалось полезно). Конечно, все-таки это не значит, что я очень довольна тем, что мне довелось сесть в изолятор. Однако, если б передо мной оказалась дилемма – изолятор и действительный разрыв с троцкизмом или Москва и прежние полутроцкистские настроения, – я не колебалась бы выбрать первое.

Любые заверения в искренности могли быть истолкованы как двурушнический ход. Оставалось ждать и надеяться. «Все-таки это самое ожидание без малейшей возможности проявить активность следовало бы поместить в качестве наказания грешникам в один из кругов Дантова ада… За всем тем, очевидно, даже и в кругах Дантова ада жизнь протекает своим порядком и имеет свои права». Татьяна разложила свои вещи «в таком порядке, чтобы осталось только их сложить в чемоданы», взяла на себя обязательство работать еще усердней, а в свободное от работы время жила будущим. «Я мечтаю, – писала она матери 12 августа, – что концлагерь будет в лесу и приеду я туда осенью, березы и осины будут желто-красными… (Это я все так просто: я и без осин и без берез в концлагерь согласна.)».

Хочу думать о нашем будущем [в тот же день писала она Михаилу], сначала, может быть, суровом и трудном, а потом (обязательно!) солнечном и радостном.Я очень хочу услышать от тебя, что и ты уверен в хорошем будущем нашем… А сначала я хочу, чтобы ты отдохнул рядом со мной.Ведь быть вместе – это уже отдых, правда, дорогой? А я тоже устала за это время и хочу положить голову к тебе на грудь…Михасик, мой дорогой, как жду я нашей встречи…Целую и люблю.Ты не сердись, что я тебе все одно и то же пишу. Я ведь все время одно и то же чувствую. И с какой силой!

В ответ Михаил написал, что едет в Кемь, что Кемь – «прелестное место» и что он тоже уверен в их хорошем будущем. Татьяна начала строить планы. «Выдвинем основной лозунг: «десятилетка в четыре года» (а желательно и меньше), – писала она 17 августа, – и будем вместе добиваться этого (это в том случае, если дело не будет пересмотрено). Добиваться вместе… Михасик, я немного боюсь за свою уверенность в том, что я буду с тобою. Правда, я не вижу абсолютно никаких причин для отказа, но я настолько уже переселилась к тебе (и срок даже определила – я приезжаю в сентябре, когда лес золотой и красный), что будет очень трудно в случае задержки этого дела…» Она не знала, останется ли он в Кеми или поедет дальше на Соловки. «Второе может быть и еще лучше, потому что там высоко организованный лагерь и чудесная природа».

Спустя две недели Татьяна узнала, что Михаила отправили на лесосплав. «То, что Михась на Белбалтлаге, – меня обрадовало, – писала она матери 30 августа, – это ведь один из лучших лагерей, хорошо организованный, да и стройка сама по себе интересная. Но этот самый лесосплав меня несколько смутил, не получилось ли, что вместо агрономии и геодезии Михась там действует багром? Это было бы не очень блестяще, хотя если бы и получилось так, нужно, очевидно, отнести это к «издержкам организационного периода». Но вообще-то и на лесосплаве, конечно, много подходящей по специальности для него работы, может быть, даже и геодезической». В ожидании новостей она следила за газетными отчетами о съезде писателей («жаль, что [ребята] не послали Горькому своего письма о том, какие книги им нравятся и какие они хотят, чтобы писатели написали») и «запоем» читала поэзию. Одним из ее любимых поэтов был Уолт Уитман. «Вот силища! Вот исключительная радость бытия! Вот могучая интерпретация моего любимого изречения: «на коне или под конем я одинаково люблю жизнь. Жизнь хороша и в радости и в печали».

Десять дней спустя она узнала, что ее заявление отклонено. «Я не скажу, конечно, чтобы отказ этот не был для меня ударом, – писала она матери, – но привычка к ним у меня за это время, очевидно, уже выработалась, так что за мое настроение не беспокойся. Я беспокоюсь больше за Михася, как примет он это известие в первые месяцы своей новой жизни, да еще без наших писем». За себя она не беспокоилась.

Завтра составлю себе четкую программу-расписание на оставшийся год и четыре месяца. Да, если не вышло с концлагерем – нажмем с этой стороны. Кроме высшей математики, думаю пройти механику и черчение (значит, и начертательную геометрию). Это основное, и, если это будет сделано, я буду считать огромным достижением. Плюс – доработать «Капитал» и усовершенствовать языки, это время меня все же разболтало. «Ослабла гайка», хоть заниматься я бросала лишь на самые короткие промежутки времени. А сейчас подтянусь как следует… В отношении белья дело у меня обстоит так: три рубашки вполне хороши, все остальные разлезаются так, как Лелька любит, но зиму додюжу в них «уполне». Так же лезут врозь мои светлые блузки, даже – подумать только – та моя в лиловую клеточку (у нас одинаковые). На зиму собираюсь сшить блузку из фланельки тангового цвета, которую ты давно мне прислала. А потом думаю, не сделать ли белую блузку с длинными рукавами из слишком широкой полотняной простыни. Как думаешь? Черное суконное платье я блестяще выстирала в горчице, но оно под мышками разлезается, зато тесьма, полинявшая при стирке, стального цвета и очень нарядная… Неплохо было бы перчатки (вязаные, женские), но это если попадутся. Искать специально не нужно, обойдусь с рукавицами. То же с валенками. Мои еще годятся, но я пишу заранее. Из обуви совершенно отслужили свое серые парусиновые и черные кожаные, но еще крепки желтые полуботинки и черные башмаки. Значит, зима и весна обеспечены, а лето здесь ведь можно в тряпичных чувяках… Мамуленька, может быть, вы один раз не пошлете мне посылку, а вместо нее карточки, а? Ведь уж год Радуську не видела (со времени последней карточки).

Спустя почти два месяца она получила два письма от Михаила. Он был на Соловках, и письма шли около месяца. Так как он не имел права писать в Москву, Татьяна стала центром тонкой эпистолярной паутины, поддерживавшей единство семьи. «Он пишет, что обстановка психологически труднее, чем у меня. Это, очевидно, так, я в этом и не сомневалась. Кроме того, Михась, наверное, с гораздо большим трудом, чем я «осваивает» всякую неблагоприятную обстановку. Но ты, родная, не пугайся за него, не тревожься. Соловки – это не хуже, а может быть, и лучше, чем любой другой лагерь. Силы у Михася внутренние есть, он «устоится», а мы ему всем, чем можем, поможем». А пока его более всего беспокоили дети (Татьяна очень радовалась, что он считал Волю своим). В его отсутствие (и, как следствие, в отсутствие домработницы и особых пропусков) им предстояло повзрослеть, не покидая мира советского детства.

Самым эффективным [писала Татьяна матери] он считает составление общесемейного соцдоговора, куда вошли бы все обязанности ребят (уборка комнаты, накрывание и уборка со стола, помощь в мытье посуды, обязанности по учебе, физкультуре и т. д.), и противопоставить все обязанности взрослых не только домашние. Это показало бы насколько обширнее обязанности взрослых и внесло бы элемент равноправия. Такая регламентация «семейного кодекса» помогла бы ребятам осмыслить ее в общей системе. Можно подумать и об элементе премирования (тут можно и нематериального порядка премии). Большое воспитательное значение будет иметь самый процесс составления договора.

Татьяна предложила вводить новую систему постепенно, чтобы не перегружать договор деталями и не добавлять лишней работы Феоктисте Яковлевне, но в целом одобрила инициативу Михаила. Несколько дней спустя она прочитала газетную статью под названием «Наши дети», в которой рассказывалось «о работе по установлению расписания для школьника (всего дня, а не только школьного)». «В этой школе, – писала она матери, – каждый школьник на основе типового режима дня вырабатывал себе индивидуальный режим, приспособленный к режиму семьи. Надо, чтобы наши ребята это сделали (в форме соцдоговора Михася), а потом они могут стать застрельщиками этого дела в своих классах, через пионерорганизацию (вначале хоть только для пионеров)».

Задача заключалась в том, чтобы дети стали ответственными членами семьи, а семья – ответственной частью государства. Семья превращалась в формальный институт, основанный на договорных обязательствах, а государство – в семью, в которой все дети (и фабрики) – «наши дети». Ни та, ни другая метаморфоза не была полной: родственные связи оставались легитимными и даже важными, а государство не собиралось превращаться в патриархальную общину. Исходной посылкой – и обязательным условием победы социализма – была их принципиальная совместимость и взаимное притяжение.

Но что, если государство исторгнет некоторых членов одной семьи? Можно ли примирить счастливое детство Рады и возможное отступничество ее родителей? «С исключительной горечью, – писал Михаил Татьяне, – думаю о том, как Радуська узнает о моей действительности. Хотел бы, чтобы это было уже после твоего выхода, чтобы ты рассказала о себе в прошлом и обо мне в настоящем. Так бы воспринялось легче. Основное, о чем прошу, это чтоб у детей создалось одинаковое представление обо мне и тебе и чтобы меня любила Радка».

Могла бы Рада любить своих родителей, если бы они оказались вредителями? Могли бы Татьяна и Михаил любить друг друга, если бы один из них оказался двурушником? Пока жива была надежда на оправдание или исправление, ответы Татьяны оставались отрицательными, а ее любовь к мужу и стратостату – одинаково сильной. «Что гибель [самолета «Максим Горький»] будет для тебя большим потрясением, я так и знала, – писала она матери 30 мая 1935 года. – Очень ценна эта массовость восприятия радости и горя у нас в СССР».

18. Центр мира

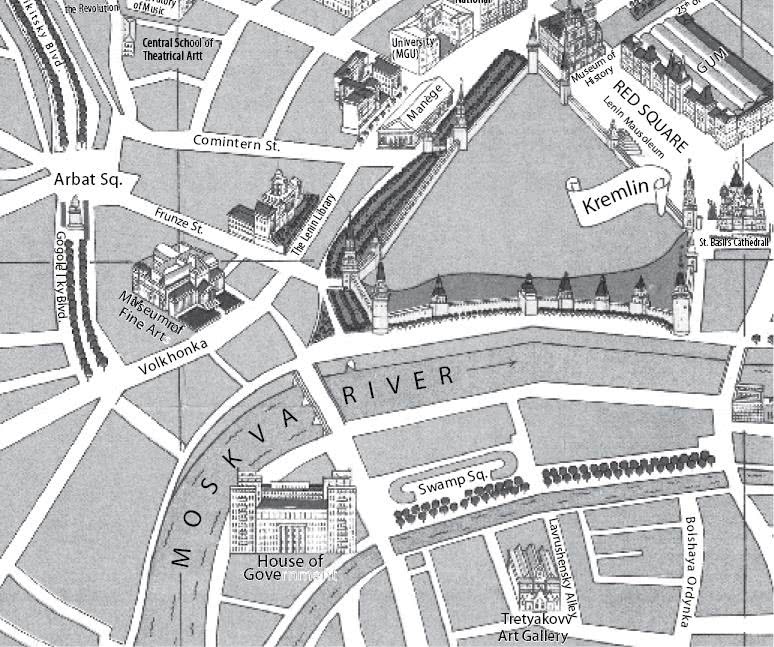

Советский Союз состоял из серии концентрических кругов. Татьяна и Михаил находились во внешних сферах (в Чистилище). Дом правительства, откуда их изгнали, соединялся с центром Большим Каменным мостом. Центр включал в себя Кремль, где работал Сталин, и Мавзолей, где покоился Ленин. В дни советских праздников Сталин поднимался на Мавзолей, и они встречались. Точкой отсчета служил Дворец Советов с Лениным наверху. Дворец Советов (axis mundi) связывал небо и землю. Первые круги пролегали через Москву.

После того как Первый съезд писателей объявил грядущий золотой век кульминацией предыдущих, идею строительства нового города сменила попытка перестроить старый. Генеральный план реконструкции Москвы, принятый 10 июля 1935 года, предполагал «решительное упорядочение сети городских улиц и площадей» без нарушения радиально-концентрической структуры города. Новые «парки, широкие автомобильные аллеи, фонтаны и статуи, а в непосредственном окружении Дворца Советов – грандиозные площади, залитые цветным асфальтом», встраивались в старомосковские «кольца».

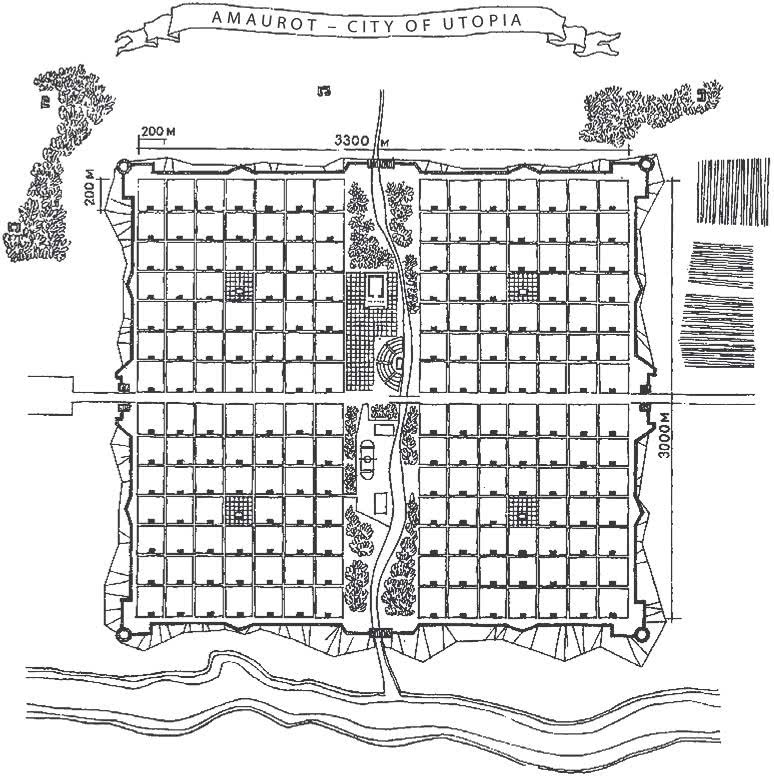

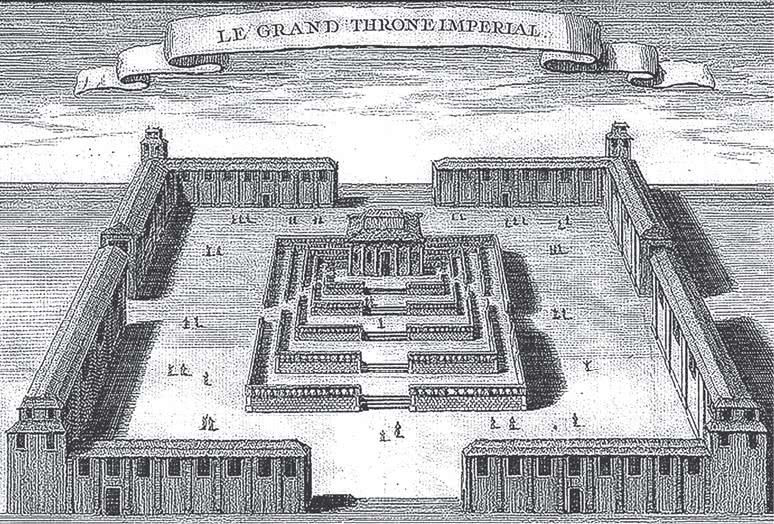

Идеальные сообщества принято изображать как города или пасторали. Пасторали недисциплинированны; идеальные города централизованы и симметричны. Святой Иерусалим «имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца…Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». Столица «Утопии» Томаса Мора делилась на четыре равные части, с рынком посередине. Все улицы одинаковой ширины, все дома «настолько похожи друг на друга, что каждая сторона улицы выглядит как один дом», во всех домах две двери, во всех дверях две створки. Все остальные города – копии столицы, так что «достаточно побывать в одном, чтобы познакомиться со всеми». Идеальные города Дюрера, Иоганна Андреэ и Роберта Оуэна – неточные копии Утопии.

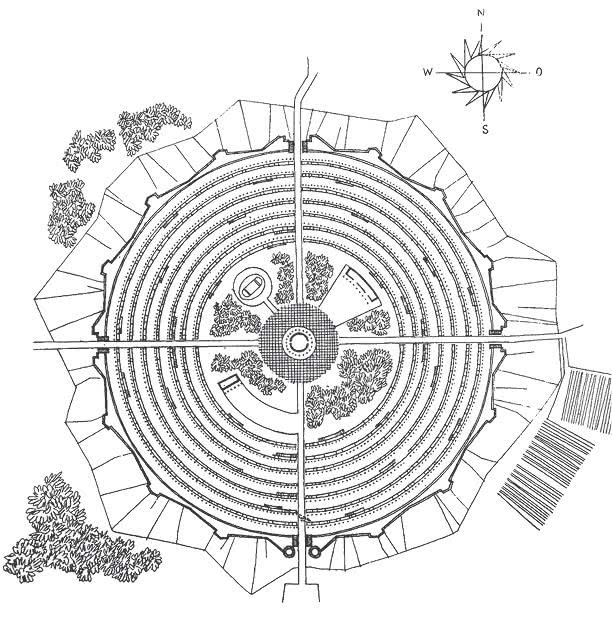

Другая матрица идеального города – круг. Атлантида Платона располагалась на холме, окруженном пятью кольцами – двумя водными и тремя сухопутными. Город Витрувия имел радиальную форму (как он утверждал, в интересах обороны). Утопии Возрождения воспроизводили классическую формулу. Город истины Бартоломео дель Бене представлял собой колесо, пять спиц которого служили проспектами добродетели, проложенными через болота порока. Город солнца Томмазо Кампанеллы располагался на высоком холме и делился «на семь обширных поясов, или кругов, называющихся по семи планетам; из одного круга в другой попадают по четырем мощеным улицам сквозь четверо ворот, обращенных на четыре стороны света». Позднейшими образцами послужили Дантово Чистилище и гелиоцентрическая диаграмма Коперника. Город-сад Эбенизера Говарда (1902) выглядел как круг, разделенный на шесть равных секторов.

Амаурот Томаса Мора

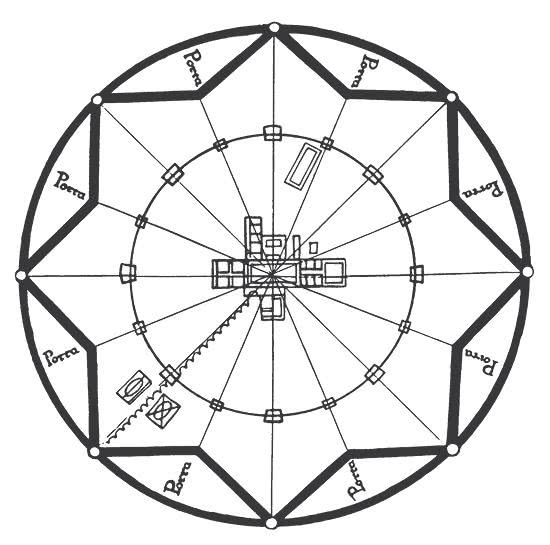

Квадрат можно округлить. Город Сфорцинда, спроектированный Филарете в 1464 году, представлял собой два наложенных друг на друга квадрата, образующих восьмиконечную звезду, вписанную в окружность; центр (площадь или, по первоначальному проекту, башня) соединен с вершинами углов каналами и проспектами. Дворец Советов Иофана представлял собой ступенчатый конус, установленный в центре квадрата.

Город солнца Томмазо Кампанеллы

Сфорцинда

Рим

Запретный город в Пекине

Идеальные города – не просто подобия космического порядка: они – более или менее подробные диаграммы традиционных жилищ, которые являются подобиями космического порядка. Большинство традиционных жилищ организовано вдоль двух осей, пересекающихся в центре. Не важно, что соединяет вершины креста – прямые линии или окружность: круглая монгольская юрта и русская изба с ее «углами» разделены на четыре части с разными практическими и символическими функциями. В центре находится вертикальный axis mundi, соединяющий земной мир с его верхними и нижними отражениями.

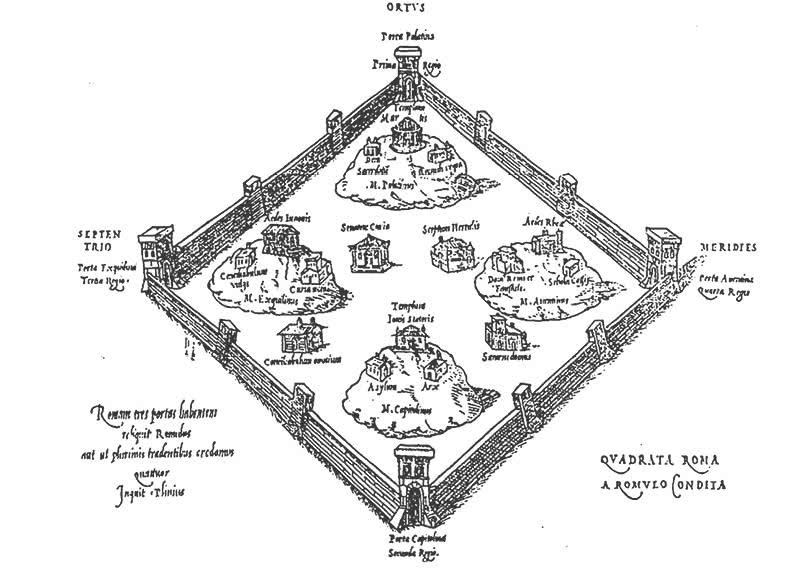

Некоторые новые поселения сознательно следуют этой формуле: в процессе основания разыгрывается сотворение мира, разделяются небесные воды, определяются стороны света (земная ось и линия пути солнца) и обозначается центр (при помощи камня, дерева, храма, фонтана, форума или гробницы героя-основателя). Не все города – реплики традиционных жилищ или творения ex nihilo, и не все города, заложенные таким образом, сохраняют свои первоначальные планы, но ни один город не чужд космическому порядку, а некоторые нарочито афишируют свое небесное происхождение. Среди последних выделяются священные города (которые часто служат административными центрами) и административные центры (которые пытаются излучать святость). Среди них Roma quadrata и ее многочисленные копии, прямоугольники китайских императорских дворцов и идеально круглые столицы мидийцев, парфян и Сасанидов (а также их исламский наследник, Багдад).

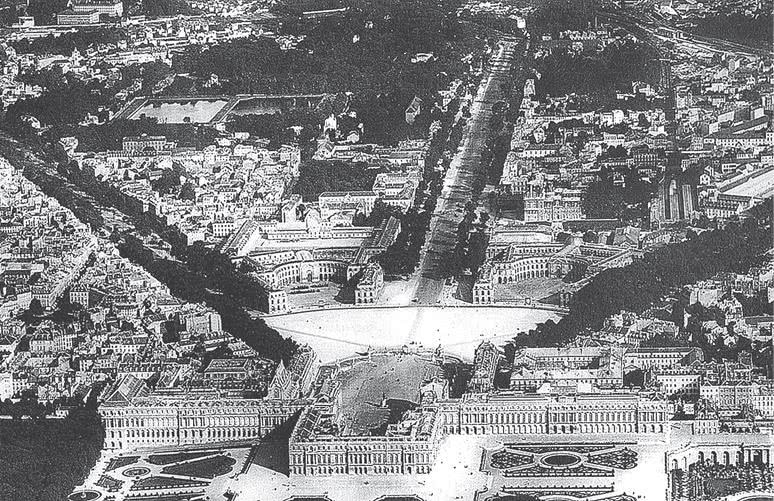

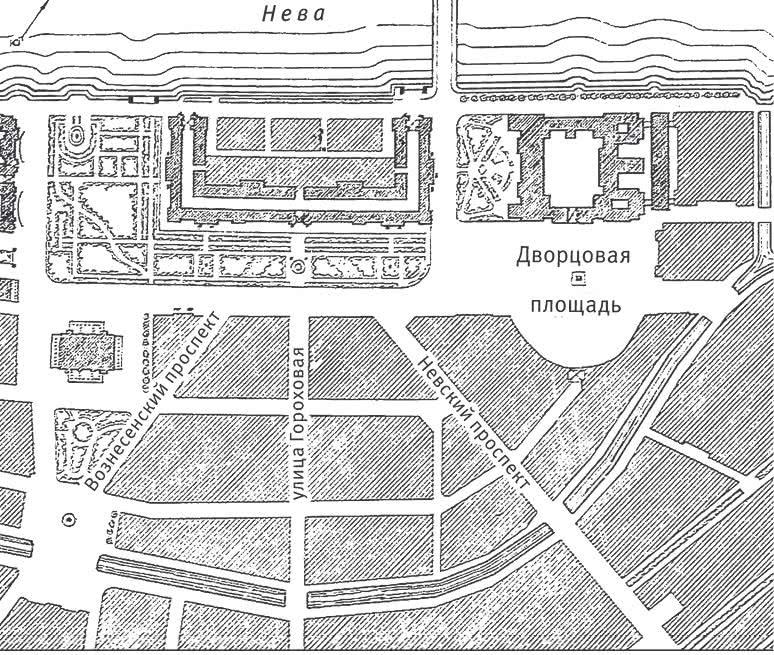

Города упорядочивают мир. С течением времени возвращаются болота, просачиваются мигранты, размножаются менялы и протаптываются тропинки. Кольца теряют свою округлость, а углы свою остроту. Первоначальный план восстанавливается символически, в процессе ритуала, или физически, посредством сноса старого и строительства нового. После реформации европейского христианства Рим стал образцом того, как резать по живому, а Версаль – как начинать сначала. И тот и другой организованы вокруг тривия – трех проспектов, исходящих из общего центра (и имитирующих лучи солнца). И тот и другой олицетворяли симметрию небесного и земного могущества и произвели на свет многочисленное потомство (в том числе Санкт-Петербург и его трезубчатые копии в Твери и Костроме).

Версаль

Санкт-Петербург

Следующая эра империй началась во второй половине XIX века. Император Наполеон III превратил Париж в сеть бульваров, проспектов и многоугольных площадей, организованных вокруг креста, образованного бульваром Сен-Мишель (он же Севастопольский) и улицей Риволи (с остатками Маре – «Болота» – в северо-восточном квадрате). Император Франц Иосиф I велел заменить венские крепостные стены самым нарядным на свете бульваром. Британская империя сделала в Нью-Дели то, чего не могла сделать в Лондоне: построила Рим «на порядок больше оригинала». По словам одного из репортеров: «В этом монументальном утверждении земного могущества нет ни малейшего намека на утилитарность».

Другие колониальные столицы стремились к тому же. Две башни, два крыла и соединяющая их полукруглая колоннада Здания союза в Претории символизировали единство южноафриканских рас (британской и бурской). Канберра представляла собой «Парламентский треугольник», наложенный на пересечение «водной и сухопутной осей» (министр внутренних дел, одобривший план, чувствовал себя «как Моисей, который тысячу лет назад смотрел с горы на Землю обетованную»). Оттава пошла по пути неоготической экзотики и не реализовала видение инженера Джона Гэлбрейта, который изобразил будущую столицу в виде ансамбля гигантских башен «с протянутыми между ними лозунгами из электрических букв».

Столицы недавно восстановленных европейских империй не отступали от неоклассицизма. Согласно плану реконструкции, подписанному Муссолини в 1931 году: «Рим должен явить всему миру образец великолепия, став грандиозным, упорядоченным и могущественным, как в эпоху империи Августа». Театр Марцелла, Пантеон и Капитолийский холм должны были быть окружены свободным пространством и соединены проспектами: «все, что выросло вокруг них за столетия разложения и упадка, должно исчезнуть». Гитлер, в юности учившийся архитектуре, восхищался Парижем и Веной и собирался превратить Берлин в обновленную столицу, организованную вдоль двух планетарных осей. Главным элементом плана был проспект в два с половиной раза длиннее Елисейских полей, который соединил бы север с югом и выстроил в стройную шеренгу не только правительственные здания, но и (как писал Альберт Шпеер) «элитарный кинотеатр для премьер, кинотеатр для массового зрителя на две тысячи зрителей, новый оперный театр, три драматических театра, новый концертный зал, дворец съездов, Дом наций, двадцатидевятиэтажный отель, театры варьете, дорогие и недорогие рестораны и даже крытый бассейн в римском стиле, не уступающий размерами римским термам эпохи империи». Дом наций был задуман как «огромный дворец съездов, под куполом которого уместилось бы несколько соборов Св. Петра в Риме». Источником вдохновения Шпеер назвал монументальные здания на Сицилии и в Малой Азии. «Даже в Афинах времен Перикла, – писал он, – статуя Афины-Парфенос Фидия была в двенадцать метров высотой. Из Семи чудес света большинство прославилось огромными размерами: храм Артемиды Эфесской, Мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и статуя Зевса в Олимпии».

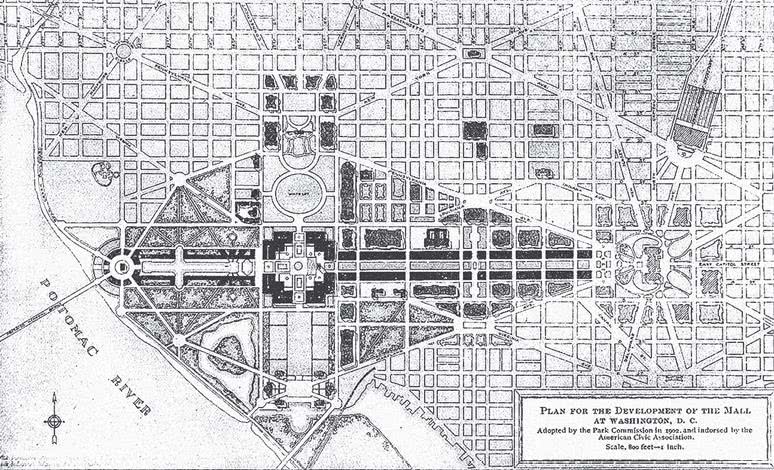

Все возрожденные и новорожденные столицы мечтали о великолепии Парижа и Рима (Афины и Хельсинки планировали грандиозные реконструкции), но по масштабу замысла и исполнения никто не мог сравниться с Соединенными Штатами. Прологом послужил «Белый город» на Всемирной выставке в Чикаго, поднявшийся из болота в 1893 году. После него остались Дворец искусств, превратившийся в Музей науки и промышленности, песня America the Beautiful («Америка прекрасна») и движение City Beautiful («город прекрасен»), которое импортировало в Соединенные Штаты европейский Beaux-Arts и его версию барочного города. Среди достижений City Beautiful – открытые перспективы, регулярные парки, осевые проспекты, церемониальные аллеи, гигантские купола и гражданские центры (civic centers) многих американских городов и университетов, но главным наследником остается «Версаль на Потомаке» – «столица нации» Вашингтон. Дворцовый план Пьера Шарля Л’Анфана 1791 года («соответствующий величию, которое должно воплощаться в столице могущественной империи») был возрожден в 1902-м и реализован в течение тридцати лет (с последующими дополнениями в рамках строгой симметрии).

Центр Вашингтона опирался на широту Национальной аллеи и долготу Белого дома, с обелиском в честь основателя в точке пересечения. Как писал в 1915 году National Geographic: «Кажется, что Монумент Вашингтона соединяет землю с небом в темноте, пронизывает небеса при свете и стоит неподвижно, как горная вершина, когда мимо проносятся грозовые тучи». Общая композиция, по выражению одного из проектировщиков, «напоминает щит крестоносца». Основанием креста служит Капитолий, поперечная планка завершается Белым домом и Мемориалом Джефферсона, а на вершине располагается Мемориал Линкольна, за которым, по словам другого проектировщика, лежит «низкий мост через Потомак (символ союза Севера и Юга, предсказанного Эндрю Джексоном и Дэниелом Уэбстером), ведущий к Арлингтонским высотам, где вечно покоятся солдаты Линкольна, и к святыне американского народа, Маунт-Вернон. Основатель Вашингтон и спаситель нации Линкольн располагаются на одной оси с Капитолием, излучающим дух демократии». Капитолий связан с Белым домом диагональю Пенсильвания-авеню, которая замыкает «Федеральный треугольник» и символизирует подписание Декларации независимости и Конституции. Новые министерства и мемориалы строились вдоль главных осей. Кинотеатрам, театрам варьете, ресторанам, бассейнам и кафе не позволялось вмешиваться в торжественную монументальность ансамбля.

Национальная аллея в Вашингтоне

Генеральный план реконструкции Москвы был менее амбициозным и последовательно реализованным, чем планы Нью-Дели и Вашингтона. Вертикаль Дворца Советов следовала образцам американских небоскребов, которые следовали образцам классических колонн и служили либо корпоративными храмами, либо капитолиями штатов. Ни одно советское общественное здание не могло по размаху и символической чистоте сравниться с Пентагоном, построенным в 1941–1943 году рядом с Арлингтонском кладбищем, где вечно покоятся солдаты Линкольна.

Пентагон

«Тоталитарной» архитектуры не существует. Существуют лишь разные степени «монументального утверждения земного могущества». Москва Сталина и Берлин Гитлера относились к Парижу и Вашингтону так же, как Париж и Вашингтон относились к Риму и Версалю, а святой Иерусалим – к Вавилону Великому: они выполняли схожие функции и претендовали на место своих предшественников, имитируя их символические планы. В 1923 году архитектор и проектировщик Арнольд Браннер назвал неоклассицистические гражданские центры американских городов «самыми антибольшевистскими зданиями из всех возможных, ибо в них рождается дух гражданственности». Спустя десять лет большевистские гражданские центры тоже стали неоклассицистическими, ибо неоклассицизм (как писал Луначарский) «рационален» и «правилен совершенно независимо от эпох». В статье 1936 года Иофан высоко оценил Мемориал Линкольна (1922) и Шекспировскую библиотеку (1932), но счел большинство правительственных зданий американской столицы нелепо раздутыми копиями греческих и римских прототипов (предвосхитив позднейшую критику своих собственных проектов). Такие же самодовольные, как Эмпайр-Стейт, но гораздо менее совершенные, «эти бездушные копии не радуют взора, не производят того торжественного и монументального впечатления, на которое они рассчитаны… В общем, архитектура правительственных зданий США представляет собой монументальную декорацию, которая должна убедить среднего американца в незыблемости существующего строя и укрепить его в иллюзиях демократических свобод».

Шекспировская библиотека Фолджера в Вашингтоне

Советский неоклассицизм был одновременно монументальным и строго рациональным. Это означало, что новая советская столица должна превзойти старую имперскую. Согласно архитектурному пособию 1940 года: «Генеральный план Петербурга представляет собой глубоко продуманную и полноценную архитектурную композицию, с оправданными направлениями улиц, с хорошо расположенными площадями, композицию монументальную, насыщенную деталями, отвечающую идее столицы огромного и могущественного государства». Построенное на болоте и организованное вокруг полуколец каналов и трех радиальных проспектов, исходящих из вертикальной оси Адмиралтейской иглы, творение Петра превосходило своих современников, в том числе Париж с его «тесным скоплением беспорядочно построенных домов с узкими улицами и тупиками», и Лондон, который, «несмотря на блестящие начинания Рэна, так и остался беспорядочным городом». Генеральный план реконструкции Москвы предписывал глубоко продуманную и полноценную архитектурную композицию с оправданными направлениями улиц, хорошо расположенными площадями и церемониальными водными магистралями. После открытия канала Москва – Волга советская столица превратилась в «порт пяти морей», а набережные Москва-реки – «в основную магистраль города с облицовкой берегов реки гранитом и устройством вдоль набережных широких проездов-улиц со сквозным на всем их протяжении движением».

Москва, 1938 г. Карта «Интуриста»

Искусство социалистического реализма – «это Рембрандт, Рубенс и Репин, поставленные на службу рабочему классу, на службу социализму». Литература социалистического реализма – это «Фауст» Гёте «с иным содержанием и, следовательно, иной формой, но с сохранением предельности обобщения». Новая Москва – это «столица огромного и могущественного государства» и законная наследница Рима, Парижа, Санкт-Петербурга и Вашингтона.

* * *

Столица Советского Союза была центром мира. Москва располагалась не пересечении двух нулевых осей (север-юг и восток-запад) и вертикального axis mundi, который представлял собой древо времени с уходящими глубоко в почву корнями и устремленным в будущее стволом. Исполненному ожидания настоящему предшествовали великий перелом первой пятилетки, героический период Гражданской войны и – под первым слоем почвы – священный союз каторги и ссылки. Самыми толстыми корнями служили история марксизма и русская пророческая традиция (описанная и истолкованная Воронским в его «Желябове»).

Вокруг оси север-юг вращалась Земля, так что виднелись лишь два полюса. В 1930-е годы полярные экспедиции превратились в популярный вид спорта и символ большевистского дерзания. Для матери Татьяны Мягковой «челюскинская сага» стала «смотром достижений революции»; для самой Татьяны – одной из ниточек, соединявшей политизолятор со строительством социализма. Аросев узнал о завершении эпопеи в театре Немировича-Данченко. «Пришло известие, что спасены 22 челюскинца, осталось на льдине 6, но и они, кажется, спасены. Перед первым актом Немирович-Данченко, находившийся в зале, сообщил это публике и сам возглавил хорошо, человечно «Ура». Ему, через него героям-авиаторам публика сделала овацию». (За овацией последовало представление «Леди Макбет Мценского уезда». Два героя-авиатора, Николай Каманин и Михаил Водопьянов, вскоре въехали в Дом правительства.) Южный полюс был менее заметен, но, благодаря Скотту и Амундсену, не менее эпичен: Амундсен возглавил пантеон героев-иностранцев, а в 1935–1939 году Главное управление Северного морского пути издало собрание его сочинений в пяти томах.

Мир между двумя полюсами располагался по оси восток-запад, обозначавшей ежедневный путь солнца. На Первом съезде писателей в 1934 году Горький предложил иностранным делегатам новый коллективный проект:

Не попробуют ли они дать книгу, которая изобразила бы день буржуазного мира? Я имею в виду любой день: 25 сентября, 7 октября или 5 декабря, это безразлично. Нужно взять будничный мир таким, как его отразила мировая пресса на своих страницах. Нужно показать весь пестрый хаос современной жизни в Париже и Гренобле, Лондоне и Шанхае, в Сан-Франциско, Риме, Женеве, Дублине и т. д. и т. д., в городах, деревнях, на воде и на суше.

У зарубежных писателей не было средств на издание такой книги, но у кольцовского «Жургаза» были. «Друзей Советского Союза» попросили присылать объявления, карикатуры, фотографии, календари, плакаты, газетные вырезки и «всякие прочие любопытные социальные, культурные, человеческие документы». Был выбран день, 27 сентября 1935 года, «третий день шестидневки» в СССР и пятница в большинстве других стран. Главная цель, писал Горький Кольцову, – «показать читателю нашему, чем наполнен день мещанства, и противопоставить картине этой содержание нашего советского дня». Советская пресса много рассказывала о том, как разлагается буржуазный мир. Задачей составителей было дать «наглядное, ясное представление о том, как именно разлагается».

Работа заняла много времени – из-за трудности сбора материала, исчезновения – и изъятия из текста – некоторых советских героев, необходимости четкого противопоставления двух миров («нужно, чтобы это выпирало из каждой строчки») и смятения, вызванного смертью Горького 18 июня 1936 года (в возрасте шестидесяти восьми лет). 10 августа 1936-го гранки поступили в типографию; год спустя крупноформатный, богато иллюстрированный «День мира» вышел в свет. Объем – 600 страниц, тираж – 20 250 экземпляров, цена – 50 рублей (60 % месячной зарплаты уборщицы подъездов Сморчковой и полотера Барбосова).

Текст организован вокруг «пылающих очагов военной опасности»: сначала участники конфликта в Абиссинии, включая Англию; затем визит премьер-министра Венгрии Гёмбёша в Восточную Пруссию и польско-германские отношения; затем страны, которым угрожает германская агрессия (в восточном, южном, западном и северном направлениях); затем Япония и ее нынешние и будущие жертвы; колониальный мир, «те страны Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, которые в упорной борьбе сумели отстоять свою независимость от империалистического господства»; американский континент; и, наконец, «мир освобожденного труда и радостной творческой жизни, мир социализма – СССР».

За пределами СССР самые большие главы посвящены Франции, Германии, США и Англии. В них много о безработице, классовой борьбе, растущих ценах и военных приготовлениях, но в центре внимания – «пестрый хаос» и безграничная пошлость капиталистической повседневности: брачные объявления, бродячие проповедники, пьяные водители, кошачьи ошейники, молитвенные собрания, великосветские сплетни, конкурсы красоты и соревнования по плевкам. Советский Союз (100 страниц, одна шестая книги) представляет собой «полную противоположность остальным пяти шестым земного шара». В главе об СССР много о производительности труда, перевыполнении плана, полной занятости и сохранности границ, но в центре внимания – ежедневные радости и победы советских людей: участники байдарочного похода Байкал – Москва приближаются к цели; домохозяйки – члены ЖАКТа № 1 организуют хоровой кружок; профессор Невский разбирает словарь исчезнувшего народа си-ся; ударник Д. Н. Антонов с автозавода имени Молотова получает бесплатный автомобиль; горняки с Крайнего Севера прибывают в дом отдыха «Красное Криворожье»; дети в ползунковой группе яслей при фабрике имени Калинина учатся ходить; шестимесячный бычок Атаман достиг 313 килограммов веса; Е. М. Католикова напоминает текстильщикам, что современная колхозница «требует новых модных платьев». В «день мира» жители Москвы съели – среди прочего – 156,6 тонн сахара, 51 т. масла, 236 т. мяса и колбасных продуктов, 137 т. рыбных товаров, 96 т. кондитерских изделий, 205 тысяч яиц, 2709 т. хлеба, 200 тысяч литров молока, 1700 т. картофеля, 100 т. соленых огурцов, 300 т. помидоров и 300 т. яблок и груш. «В дальнейшем Москва собирается есть еще лучше».

Парк Горького

Советский Союз был страной свободного труда и культурного отдыха. Французский писатель Андре Жид, который при ближайшем рассмотрении решил, что это неправда, обратил внимание на всеобщее убеждение, «что решительно всё за границей и во всех областях – значительно хуже, чем в СССР». Одним из следствий этого убеждения были счастливые лица советских детей. «Взгляд светлый, доверчивый. Смех простодушный и искренний. Иностранец мог бы им показаться смешным, но ни разу ни у кого я не заметил ни малейшей насмешки». Но самое замечательное, что «такое же выражение спокойного счастья мы часто видели и у взрослых, тоже красивых, сильных». Даже в Парке Горького, где юноши и девушки играют и веселятся, «повсюду серьезность, выражение спокойного достоинства. Ни малейшего намека на пошлость, глупый смех, вольную шутку, игривость или даже флирт. Повсюду чувствуется радостное возбуждение».

Жид нашел это проявление довольства одновременно искренним и искусственным, трогательным и пугающим. Причина, заключил он, кроется в «полнейшем неведении относительно заграницы». Лион Фейхтвангер, который посетил Советский Союз годом позже и написал опровержение под названием «Москва 1937», приписал его чувству законной гордости.

Если… присмотреться поближе, то окажется, что весь этот пресловутый «конформизм» сводится к трем пунктам, а именно: к общности мнений по вопросу об основных принципах коммунизма, к всеобщей любви к Советскому Союзу и к разделяемой всеми уверенности, что в недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире… В любви советских людей к своей родине, хотя эта любовь и выражается всегда в одинаковых, подчас довольно наивных формах, я тоже не могу найти ничего предосудительного. Я должен, напротив, признаться, что мне даже нравится наивное патриотическое тщеславие советских людей. Молодой народ ценой неслыханных жертв создал нечто очень великое, и вот он стоит перед своим творением, сам еще не совсем веря в него, радуется достигнутому и ждет, чтобы и все чужие подтвердили ему, как прекрасно и грандиозно это достигнутое.

Фейхтвангер подтвердил. Его гидами и опекунами были Кольцов и Аросев, которые занимались приемом иностранных «деятелей культуры» и разделяли веру в основные принципы коммунизма, любовь к Советскому Союзу и уверенность, что в недалеком будущем Советский Союз станет самой счастливой и самой сильной страной в мире.

Александр Серафимович побывал в Париже примерно через месяц после «дня мира» и за несколько месяцев до прибытия Жида в СССР. В письме жене от 6 ноября 1935 года он описал свои впечатления:

В Париже погода, как у нас в начале осени: 5–6 градусов, сыровато, земля холодная, стены в комнатах холодные, хоть немного и топят. То туман, то дожди. Зимою иногда выпадает мокрый снег, но он не ложится, сейчас же тает. Река Сена холодная, свинцовая, но не замерзает, так всю зиму.Дома высокие: в 5–6–7 этажей. Угрюмые, темные. Некоторым из них не одна сотня лет. Ночью все залито огнями.Улицы разные: есть широкие, будто площади тянутся; а есть страшно узкие – так на них страшно по тротуарам ходить: того и гляди автомобиль, автобус зацепит и сбросит под колеса. Изо всей силы жмешься к стене – тротуарчики-то узенькие. А в других местах широченные, шире наших улиц.Народу – масса. Не идут, не бегут, а несутся. Сверху, когда из окна смотришь, буквально – муравейник. И какие напряженные, замученные нуждой, заботой лица. Испитые, но все из кожи лезут, чтоб одеться как все, т. е. как все буржуазки. У большинства губы грубо накрашены, а по воскресеньям все лица штукатурят.Воздух на улице – чудовищный, задыхаешься. Придешь домой, в углах глаз черная сажа, на платке сажа. Автомобилей – громадная масса, сплошным потоком двигаются; густой запах перегоревшего бензина. Это убивает людей. Буржуазия-то чувствует себя великолепно: она то и дело уезжает на море, в горы, в леса, а трудящиеся задыхаются. Эксплуатация – умелая, настойчивая, неослабленная.

Через четыре месяца в Европу для переговоров о приобретении архива Маркса и Энгельса прибыли Аросев, Бухарин и Адоратский. В начале апреля к Бухарину присоединилась Анна Ларина, беременная их сыном. Согласно ее воспоминаниям, на вокзале в Париже ее встречали Бухарин и Аросев. Аросев преподнес ей букет гвоздик, сказав, что Бухарин стесняется сделать это сам. Бухарин покраснел, и они уселись в машину и поехали в гостиницу. «Члены комиссии жили в соседних номерах. Адоратский заходил к Бухарину только тогда, когда этого требовали дела. Аросев же часто забегал к нам, любил побеседовать, да и просто весело поболтать с Н. И. В противоположность сухому, догматичному Адоратскому он был личностью яркой, талантливой». До приезда Лариной Бухарин с Аросевым «проводили много времени вместе, бродили по Парижу, не раз бывали в Лувре; оба жизнерадостные, они много шутили». Однажды, когда Аросев, Бухарин и Ларина гуляли по Монмартру, Бухарин увидел целующиеся пары и, воскликнув, что он не хуже других, «встал на руки и, привлекая внимание прохожих, прошелся на руках».

Однажды Ларина присутствовала при разговоре Бухарина с меньшевиком-эмигрантом (и сыном священника) Борисом Николаевским, который представлял архив Маркса и Энгельса и недавно написал биографию Маркса.

Николаевский спросил:– Ну, как там жизнь у вас, в Союзе?– Жизнь прекрасна, – ответил Николай Иванович.С искренним увлечением рассказывал он в моем присутствии о Советском Союзе. Его высказывания отличались от выступлений в печати в последнее время лишь тем, что он не вспоминал многократно Сталина, чего он не мог не делать в Советском Союзе. Рассказывал о бурном росте индустрии, о развитии электрификации, делился впечатлениями о Днепрогэсе, куда ездил вместе с Серго Орджоникидзе. Приводил на память цифровые данные, рассказывая о крупнейших металлургических комбинатах, созданных на востоке страны, о стремительном развитии науки.– Россию теперь не узнать, – сказал в заключение Николай Иванович.

Не исключено, что в отсутствие Лариной Бухарин мог сказать еще что-нибудь, но все его страхи и сомнения относились к личности Сталина, а не к бурному развитию науки и индустрии и принципиальному превосходству Советского Союза над миром капитализма.

Аросев с женой, Гертрудой Фройнд, в Берлине

Принципиальное превосходство не означало превосходства во всех областях. Модернизация состояла в преодолении отсталости (или, по выражению Сталина, «отставания от передовых стран на 50–100 лет»). Главным достижением великого перелома было повторение достижений передовых стран. Результаты внушали чувство гордости, но проявлялись непоследовательно и не повсеместно. Пока Бухарин разговаривал с Николаевским, Адоратский писал письма о стенных шкафах, увеличительных зеркалах и новом шевиотовом костюме. Бухарин тоже обзавелся новым костюмом. (По словам Лариной, за несколько дней до его отъезда Сталин сказал: «Костюм у тебя, Николай, поношенный, так ехать неудобно, срочно сшей новый, теперь времена у нас другие, надо быть хорошо одетым».) Бухарин стеснялся своего французского; Аросев гордился своим и сомневался в способностях Осинского. Дети Дома правительства учили немецкий; взрослые привозили из-за границы одежду, патефоны, фотоаппараты, холодильники, радиоприемники и модные журналы. Плохого иностранца в СССР изображали надменным и наглым (и иногда напуганным); плохого советского за границей – заискивающим и неотесанным (и иногда нахальным).

Аросев, заведовавший «культурными связями с заграницей», страдал и от тех и от других. В западных дипломатах «угадывается одновременно насмешка и трусость перед нами», у Андре Жида самонадеянность сочетается с лицемерием, а чувство исключительности гостей леди Астор, в том числе Бернарда Шоу, настолько естественно, что граничит с невинностью («кажется, расстегни кто-нибудь штаны и начни тут же на коврах мочиться, никто не придаст значения, а лакеи без указания сами догадаются, что нужно побыстрее убрать опрыснутый ковер»). Плохие советские вреднее для дела и неприятнее в общении. 2 ноября 1932 года Аросев пересек германско-польскую границу по дороге в Москву.

В поезде после польской границы стало грязнее, обслуживающий персонал небрежнее и бестолковее. Будто бы все житейское начало понемногу терять смысл. Это ужасное отличие европейца от жителя польско-русской равнины. Последний как будто не совсем твердо знает, за каким, собственно, делом он появился на свет, каково его место среди других, европеец же с семнадцати лет это знает и знает, когда он умрет и при каком капитале.

В 1935 году он въехал в Польшу по дороге в Париж.

19 июняПутевые наблюденияМосква – Негорелое, вагон-ресторанПришел, сел, и вот уже полчаса на меня никто не обращает внимания. При входе два стола заняты – один официантом, который принимает деньги и смотрит унылым взором на счеты, лежащие перед ним. Другой стол занят человеком в штатском. Он потягивается и томится бездеятельностью. Мог бы читать или писать, но он, как все русские, ленив и не знает цены быстротечного времени. По-видимому, наблюдает, вроде комиссара.Пришли два молодых англичанина. К ним подошел официант, но так как он ничего не понимал, подошел второй. И второй их не понимал. Тогда подошел сам бездельник – наблюдающий. Все трое свесили свои унылые физиономии над англичанами, и все трое ничего не понимали. Наблюдающий ленивым, неохотливым движением подозвал четвертого официанта и отрекомендовал его как знающего немецкий язык. Официант спросил:– Булочка, чай?Англичане, услышав знакомое им русское слово, разом ответили:– Чай!

Советские деятели культуры были, по мнению Аросева, не многим лучше. На дипломатическом приеме в Кремле в 1932 году Борис Пильняк «ходил по залам у столов со снедью», а Леонид Леонов «держал себя как малый из Калашного ряда, и то не в будни, а в воскресный день, когда гармошка делает человека немного бесшабашным». На приеме в ВОКСе 17 октября 1934 года советские писатели «блистали некультурностью и незнанием, что делать и как говорить». После Конгресса писателей в защиту культуры в Париже в июне 1935-го советские делегаты «писали такую ложь и глупости, что французы краснели». Советские танцоры, приехавшие в июле 1935-го на гастроли в Англию, «все время спрашивали, точно дети: «ведь мы первые, мы лучше всех танцевали, не правда ли?». А в декабре 1935-го четыре советских поэта (Кирсанов, Луговской, Сельвинский и «этот лопоухий и коротконосый «гений», Безыменский) прибыли в Париж «с лицами, скованными важностью». В день их отъезда физиолог А. Д. Сперанский «напился пьян» и «на вокзале нес несусветную ахинею и все искал женщин».

Назад: 16. Дома отдыха

Дальше: 19. Мелочи бытия