Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: Часть IV Тысячелетнее царство

Дальше: 18. Центр мира

* * *

Главными государственными праздниками в СССР были День международной солидарности трудящихся 1 мая и День Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. 2 мая 1932 года Адоратский писал дочери Варе:

У нас на Доме правительства с одной стороны на верху одного бока дома голова Ленина, на другой стороне Сталин смотрит на Москву-реку. Вода сильно спала, но все же еще ее много. Каменный мост декорирован под пароход, который будет приходить в Москву, после того как будет построен канал Волга – Москва – который будет длиной около 140 километров, на котором будет 9 шлюзов и четыре электростанции (так гласит надпись на мосту).Декорация улиц и плакаты демонстрантов говорят о плановости всего этого производства и производят впечатление очень благоприятное своей стройностью.

Производство тщательно планировалось. Подготовка начиналась примерно за два месяца. Проводились митинги, чистились улицы, утверждались речи, писались лозунги, награждались рабочие и отбирались участники парада. Согласно первомайским инструкциям Ленинского райкома партии, на территории которого находился Дом правительства, «все эскизы оформления предприятий, учреждений и учебных заведений, улиц, крупных витрин магазинов, декоративных установок, плакатов, фотовитрин и т. п., а также все оформление колонн демонстрации, их карнавальные номера, макеты и т. д. – должны обязательно пройти утверждение районной худ. п/комиссии». Дом правительства отвечал за праздничное оформление собственного здания и Большого Каменного моста. Темой декорации моста в 1933 года было московское городское хозяйство. В рамках подготовки к празднованию 7 ноября 1934 года комендатура Дома правительства истратила 351 р. 76 к. на капитальный ремонт, обивку материей и установку трехметровых дощатых букв «Да здравствует» и 403 р. 49 к. на изготовление, обивку и установку световых букв «Мировой Октябрь». Общая стоимость работ по оформлению Дома, не считая материалов и включая устройство лесов, реставрацию портретов тт. Сталина и Калинина, изготовление новых портретов тт. Ленина и Кагановича, написание и размещение 150 лозунгов, установку десятиметровой звезды на балконе клуба и водружение двух флагов на крыше дома и 150 флагов на парапете клуба, составила 10 287 р. 25 к. (с учетом добавочного коэффициента «вследствие высоты здания и неудобства работ, что приходится работы производить в висячем положении»). Бюджет на оформление Дома составил 20 тысяч рублей; премиальный фонд для ударников – 12 тысяч.

Ударный труд хорошо оплачивался. Средняя праздничная премия равнялась месячной зарплате. В ноябре 1935 года уборщица подъездов Сморчкова и полотер Барбосов получили по 80 р. премиальных, маляр Аполлонов и прачка Картошкина – по 100 р., а «административно-технический» работник Мокеев – 300 р. Коллега Мокеева Моисеенко получил диплом без денежной премии, поскольку он только что вернулся из крымского санатория; начальник охраны Емельян Ивченко, который уговорил ленинградку Анну Чешеву выйти за него замуж, получил 200 р. (у них недавно родился первый ребенок, и мать Анны приехала помочь). Из 95 кандидатур, предложенных различными службами Дома, 89 были одобрены комиссией по проведению соцсоревнования и ударничества. Вместо шести отвергнутых кандидатов премии были вручены товарищам, которые «своею преданностью делу принесли нашему дому большую пользу». (С октября 1934 по сентябрь 1935 года процент ударников среди рабочих и служащих Дома вырос с 34,1 % до 43,88 %.) Кандидатуры секретаря парткома М. А. Знот, председателя месткома К. И. Жильцова, коменданта В. А. Ирбе и его двух заместителей рассматривались ХОЗУ ЦИК СССР по рекомендации комиссии. «Принимая во внимание проявленное ими ударное руководство сложным хозяйством и большим коллективом работников», комиссия ходатайствовала о «премировании их как лучших ударников, давших своею работою по управлению Домом высокие показатели».

Празднование начиналось накануне вечером. Как писал Губерт (в соавторстве с Марией Остен):

В ночь на Первое мая [1934 г.] на улицах Москвы долго раздавался стук молотков. Вбивались последние гвозди, протягивалась проволока, устанавливались последние прожекторы. Вечером особенно хороши были освещенные белым светом красные полотнища знамен. На некоторых площадях флаги стояли густым лесом.Когда стемнело, на небе появились длинные лучи разноцветных прожекторов, которые почти всю ночь освещали город. Фабрики, электростанции, клубы и учреждения были украшены пестрыми электрическими лампочками. Везде висели огромные портреты Ленина и Сталина.По улицам плотной стеной двигалась веселая толпа, громко играла музыка, передаваемая по радио на всех углах и перекрестках. Во всем городе стоял ликующий праздник.

Первомайская демонстрация на Красной площади

На следующее утро большинство жителей Дома отправились на парад. У высших номенклатурных работников были пропуска на Красную площадь (чем выше статус, тем ближе к Сталину); остальные выстраивались вдоль пути следования колонн или гуляли под музыку среди ликующей толпы. Оставшиеся дома (вахтеры, домработницы, старики и некоторые жены) слушали праздничную трансляцию по радио. Адоратский, у которого был пропуск, описал первомайскую демонстрацию 1932 году в письме дочери:

Парад на этот раз был замечательный. Как полагается, сначала Ворошилов на превосходном скакуне объехал ряды (не только на Красной площади, но и на Воскресенской и, кажется, на Театральной правой части). Потом произнес 15 минут речь и прочел присягу, фразы которой все стоявшие на площади густо повторяли тысячами голосов. Затем с Тайницкой башни были произведены салюты (очень большое количество, чуть ли не 30 залпов), звучавшие как раскаты грома. А затем началось прохождение колонн. Сначала шли ряды слушателей военной Академии Генштаба РККА, школы ВЦИКа, летчики военморы и т. д., различные части пехотные, спешенная кавалерия, даже милиция шла в своих серых шлемах и белых перчатках. Затем шли студенческие батальоны в штатском с винтовками на спине, партизанские отряды, среди которых были видны старые дяди бородачи с седеющими бородами веером. Потом шли комсомольские батальоны в серых юнгштурмах, комсомолки в красных платках службы связи. Шли какие-то части с собаками овчарками, на которых было тоже какое-то снаряжение… Потом поехала артиллерия на лошадях, потом на машинах, потом броневики, танки разнообразных фасонов, радиостанции в виде кареток с радиоприемниками над крышей. Над танками полетели аэропланы стройными фигурами количеством более сотни, среди них были пятимоторные гиганты.

Государственные праздники отмечали ключевые моменты в жизни большевиков. История партии и биографии ее членов складывались в общее прошлое. Маевки накануне настоящего дня символизировали обретение новой веры («мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед»); Октябрьская революция стала рождением нового мира и вторым рождением ее гонцов.

Николай Подвойский и его жена Нина Дидрикиль познакомились на первомайской демонстрации в 1905 году, когда ему было двадцать пять лет, а ей двадцать три. В октябре 1917 года, когда он, как член петроградского военно-революционного комитета, направлял «подобный урагану поток» в сторону Зимнего дворца, у них уже было трое детей. 28 апреля 1933 года Николай писал жене из Дома правительства:

Милая, милая, милая ты моя Нинушечка, гордость ты моя, крепость наша! Теперь из дома обнимаю тебя крепко, крепко, что есть мочи, целую и еще раз поздравляю тебя с днем смотра наших сил… С гордостью я буду стоять 1 мая на Красной площади и плечом к плечу буду чувствовать тебя, буду чувствовать биение тон в тон твоего и моего большевистских сердец. Буду радоваться, что мы с тобой начиная с 1 мая 1905 года резали наперекор все стихии и все организованные против пролетариата волны. Резали, где надо было оружием, где словом, где примером, где учебой.

Все успешно рутинизованные пророчества накладывают свою священную хронологию на природный цикл вечного возвращения и жизненный цикл индивидуальных верующих. В первом случае большевики блестяще преуспели: революционные дни 7 ноября и 1 мая совпали с традиционными праздниками урожая (Покровом, Суккотом, Днем благодарения) и весеннего возрождения (Пасхой, Новрузом, Чуньцзе), с последующем добавлением Нового года как фестиваля зимнего солнцестояния. Второе требование – внедрение универсальной хронологии в домашнюю жизнь и превращение семейных обрядов в таинства, регулируемые государством, – оставалось невыполненным. Как писал Троцкий в 1926 году: «В главном революционная символика рабочего государства нова, ясна и могущественна… А в замкнутых клетках семейного быта этого нового почти еще нет – во всяком случае, слишком мало». Десять лет спустя его по-прежнему почти не было. В 1926 году Кольцов писал, что адаптированные на советский манер домашние обряды смешны «свободному от предрассудков» человеку, но очень нужны «затерянным лесным труженикам». После победы первой пятилетки и воцарения большевистского августинианства лесные труженики освободились от предрассудков, и Кольцов потерял интерес к большевистским крестинам. «Базис» социализма был заложен; правильная надстройка должна была появиться сама по себе. Марксизм не оставил партии инструкций относительно «замкнутых клеток семейного быта». На пороге новой эры это не имело значения.

В Доме правительства, как в любом советском доме, добродетель приходилось импровизировать. Никто не знал, что делать после парада. Осинский ничего особенного не делал: приводил детей домой с Красной площади и садился работать (или убегал на свидание с Шатерниковой). На противоположном конце социального спектра бывший прораб Михаил Тучин и его жена Татьяна тоже ничего особенного не делали. Для них главным праздником года был Татьянин день, когда к ним приходили родственники (но не друзья или соседи по Дому), пили водку и закусывали Татьяниными пирогами, ватрушками, холодцами и солениями. Вторым по важности праздником была Пасха с куличами и пасхой. В обычные выходные Тучин читал газеты и приключенческие романы, а Татьяна пекла пироги и читала журналы «Здоровье» и «Работница». Чем занимались на советские праздники уборщица подъездов Сморчкова, полотер Барбосов, маляр Аполлонов и прачка Картошкина, неизвестно.

Рыковы совмещали Первомай с Пасхой по рождественско-новогоднему сценарию. Их домработница Анна Матвеевна (гордившаяся тем, что «служила в хороших домах», в том числе у Зинаиды Морозовой) пекла куличи на восьмидесяти желтках: гигантский для всей семьи, большой для отца, средний для матери и маленькие для детей. «Это было, как говорится, в доме святое дело, – вспоминала Наталья Рыкова. – Бегать нам не разрешалось, дверьми хлопать не разрешалось. Ни в коем случае. То есть тесто сядет». Ивановы отмечали 1 мая традиционными блюдами Пасхи, еврейской Пасхи и Сорок (деревенского праздника весны, который Борис любил в детстве). Борис пек (его дочь особенно любила печенье «жаворонки»), Елена делала заливную рыбу. На День Революции готовили все то же, кроме «жаворонков».

Большинство жителей Дома считали «религиозные» элементы неуместными и либо никак не отмечали революционные праздники дома, либо устраивали застолья без кулинарной и ритуальной специфики (не считая одного или двух тостов). Кира Аллилуева вспоминала праздничные обеды, которые устраивала ее мама, Евгения.

Культа из еды у нас не делали, но вкусно поесть любили. К бульону мама пекла новгородские пироги с мясом, капустой. Пышные, размером в полстола. Тесто ставилось на дрожжах в эмалированном ведре и закрывалось салфеткой. Мы, дети, за ним следили и, когда оно начинало «подходить», пытаясь вырваться наружу, радостно кричали: «Мама, тесто уже поднимается! Выходит!»На закуску полагалась селедочка с луком. Мама изумительно делала салат из помидоров с луком, выжимала в него лимон или добавляла подсолнечное масло с уксусом и перцем. Грибы были обязательно, причем свои, которые на даче в Зубалове собирали.Из напитков на столе помню легкие вина, коньяк армянский, водку, ликеры, запеканку – это сладкая настойка была такая. И еще крюшон, который мама готовила, смешивая белое вино, ананасовый и вишневый компоты. Шампанское появлялось только на день рождения.Особенно долго, с удовольствием пили чай из чашек с блюдцами. На подносе стоял самовар, натопленный на еловых шишках, а на верху самовара заварочный чайник. На сладкое мама пекла такие вкусные крендели с шафраном. Цвет теста получался необыкновенный, желто-зеленый из-за добавления мускатного ореха и ванили. В магазинах торты тоже вкусные продавались, но я их из-за крема не ела. Да и зачем они, если есть мамины крендели!После застолья обычно танцевали. В нашей квартире комнаты были очень большие, поэтому даже стол не отодвигали. Танцевали под патефон, мы из Германии много пластинок привезли, танго, фокстрот, вальс-бостон, чарльстон. Тогда все умели танцевать. Это было очень модно.А вот папа никогда не танцевал, так же как и Сталин. В таких случаях Иосиф Виссарионович всегда просил Реденса: «Стах, потанцуйте с Женей. Вы так красиво танцуете!»

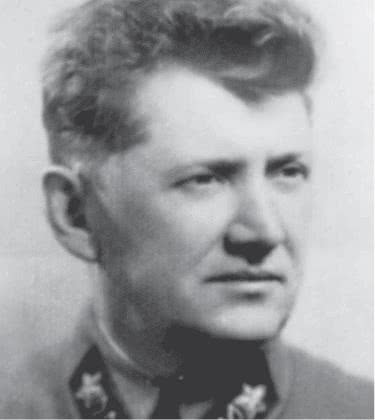

Станислав Реденс

Предоставлено Никитой Петровым

Станислав Реденс, сын польского сапожника и муж Анны Аллилуевой (сестры жены Сталина Надежды и мужа Евгении, Павла) в 1931–1933 году возглавлял Украинское ОГПУ/ГПУ, а с 1934 года – Управление НКВД по Московской области. По воспоминаниям его сына Владимира, он был «общительным, контактным человеком, с ним всегда было легко и просто. У него была приятная внешность – мягкие черты лица, вьющиеся волосы, ладная, спортивная фигура. Он располагал к себе людей, нравился многим, особенно женщинам».

Праздничные застолья Аллилуевых были типичны для семей высших номенклатурных работников. Еда была обильной, но простой; жены и домработницы готовили в основном щи, борщ, куриный бульон и, по особым случаям, пироги с мясом, грибами и капустой. Осинский любил гречневую кашу, Аросев и Краваль – сибирские пельмени, а Ромуальд Муклевич (поляк из Супрасля, под Белостоком) – картофельные оладьи, жареную свинину и вареную картошку, облитую шкварками с поджаренным на свином сале луком. Самым популярным салатом был винегрет, но некоторые хозяйки экспериментировали с новыми рецептами (кулинарным наставником Надежды Смилги-Полуян был ее давний поклонник, актер МХАТа Николай Хмелев). Некоторые пили водку (Рыков делал «рыковку», настоянную на апельсиновых или мандариновых корках); большинство предпочитало сладкие крымские и, реже, грузинские вина; вошло в моду умение разбираться в разных сортах и ценить качество. На десерт подавали чай с выпечкой и шоколадом и иногда ликеры (Муклевич и его польские друзья пили кофе). Большинство мужчин и некоторые женщины много курили – в знак аскетического самоотречения на работе и ради телесного наслаждения за обеденным столом. Самым популярным сортом сигарет была «Герцеговина Флор». Краваль, в подражание Сталину, разминал сигареты и набивал табаком трубку.

Многие танцевали под привезенный из-за границы патефон (всеобщими любимцами были Вертинский и Лещенко). Иногда устраивали более или менее формальные концерты с приглашенными музыкантами, но самым популярным завершением праздничного обеда было пение революционных и народных песен. Осинский любил дирижировать (хор состоял из сына Димы и его друзей); его любимыми песнями были «Колодники» и «Замучен тяжелой неволей». Иванов любил «Смело, товарищи, в ногу», Подвойский (бывший регент певческого хора Черниговской духовной семинарии) – украинские народные песни. Председатель КОГИЗа Давид Шварц тоже любил украинские народные песни. Однажды, когда Шварц еще жил в Первом Доме Советов, он и человек десять его друзей и родственников пошли после ужина гулять по Манежной площади. Гуляли и пели украинские песни. «Все они с Украины же, – рассказывал сын Шварца Владимир. – Все евреи, все с Украины. И вот милиционер подошел и говорит: «Граждане, вы нарушаете тишину, мешаете». А там ряд извозчиков стоит, ждут седоков. Извозчики – тогда такси не было. Так извозчики вступились: «Ладно, пусть поют. Они так хорошо поют. Пусть поют».

16. Дома отдыха

У номенклатурных жителей Дома была возможность, которой у Тучиных не было: проводить выходные в «однодневных домах отдыха» под Москвой. В 1935 году в распоряжении Хозяйственного управления ЦИК было более десятка дворянских и купеческих усадеб, приспособленных под гостиницы. Приезжали туда обычно накануне выходного и уезжали вечером следующего дня. Это создавало проблемы администраторам. Как писал директор подмосковной Морозовки: «…ведь дом был не просто дом отдыха, были закреплены комнаты, и мы совершенно не знаем, кто и когда приедет. Было так, что приезжали в 2 часа ночи. Назад отправлять, если его комната занята – нельзя, и здесь данный товарищ устраивал скандал, что его комната занята».

Однажды такой скандал устроил Аросев, направив в марте 1935 года жалобу в Хозяйственное управление. Руководитель сектора загородных владений А. Чевардин ответил, что, «согласно установленному порядку, все товарищи ездят туда с предварительного разрешения Хоз. Управления, в зависимости от наличия свободных комнат». Аросев переправил копию «совершенно пустой отписки Чевардина, которая содержит в себе элементы грубости и неверности», директору Хозяйственного управления Пахомову, напомнив ему, что установленный порядок зависит от номенклатурного ранга. «Товарищи моей категории, т. е. старые большевики и ответственные работники, состоят в списке постоянно пользующихся в выходные дни домами отдыха ЦИКа, и никаких дополнительных, в каждом отдельном случае, разрешений не требуется. Очень прошу не делать в отношении меня никаких дискриминаций и внести в соответствующий список». Несколько недель спустя, 17 мая 1935 года, Аросев приехал в Морозовку с четырьмя детьми (чтобы читать им «Мертвые души» и работать над дневником), получил хорошую комнату, но «плохо спал, потому что приехавшие в два часа ночи без всякого стеснения стучали дверями, громко говорили, моясь в ванной – переговаривались с комнатой как будто у себя дома. Откуда у русских такой бесстыдный паразитизм?»

Морозовка

Но обычно администраторы были вежливы, комнаты готовы, а ужины обильны (хотя Адоратский жаловался на качество кофе). Как и первый дом Збарского и последнее убежище Ленина, Морозовка (расположенная на берегу Клязьмы недалеко от Ленинградского шоссе) до революции принадлежала купеческому клану Морозовых. Главная усадьба представляла собой фантазию на тему сказочного средневекового замка. Лидия Гронская очень любила там бывать. «Старый дом Морозова со вкусом отделан, уютный. Особенно мне нравилась библиотека: панели из мореного дуба, темные деревянные потолки, книжные шкафы, мягкая кожаная мебель. Очень уютно было забраться в угол дивана с книгой. Прекрасная биллиардная. Биллиардом я очень увлекалась и даже обыгрывала Ивана». Бильярдом увлекались гости всех возрастов. Мальчики из Дома правительства учились у местных официантов (у которых в будние дни было мало других занятий). Мужчины постарше допоздна играли в шахматы и преферанс (карточный стол, обитый зеленой материей, находился на круглом балконе – так, чтобы никто не мог встать за спиной играющих). Днем преобладал «активный отдых». Валериан Куйбышев (по воспоминаниям его сестры Елены) любил работать на участке: «сам садил деревья, делал грядки в огороде, ухаживал за кроликами, расчищал волейбольную площадку». Но высоким сезоном была зима, а любимыми видами отдыха – лыжи и коньки. Михаил Коршунов вспоминал зимний вечер в Морозовке:

Вечереет. Сестра-хозяйка отзвонила в гонг к началу ужина. На торце длинного обеденного стола, окруженного массивными стульями с высокими резными спинками, сидим – я, мама и отец. Больше сегодня никто не приехал. Пока. В огромных, чуть не до пола, окнах виден вечереющий парк, доносится стук водокачки. Она внизу у основания парка, стуком подчеркивает тишину. В этой тишине плывет корабельный дом. Так называли дом потому, что он при ветре слегка поскрипывал – деревянный, местами обтянутый парусиной, с башенками, затейливо изогнутыми балкончиками и террасами: парусник на волнах. Лежишь по ночам, не спишь, слушаешь и мечтаешь – плывешь куда-то…

Николай Подвойский

Зима была высоким сезоном, потому что в другие времена года жители Дома могли уезжать дальше и оставаться дольше. Самыми популярными местами отдыха были Крым и Кавказ, а самой сложной задачей – совмещение чиновничьих иерархий с категориями курортов, домов и комнат. Только приближенные Сталина могли бронировать дачи; все остальные надеялись на свободные места, соответствующие их рангу, связям и настойчивости. 30 июля 1932 года заведующий Сочинской группой д/о ЦИК Иван Степанович Коржиков (опытный администратор и бывший директор Второго Дома Советов) отправил очередной отчет заведующему Хозяйственным управлением ЦИК Николаю Ивановичу Пахомову.

На днях т. Власик передал мне, что Валерий Иванович Межлаук уехал из Сочи демонстративно и что это дошло до сведения отдыхающего дачи 9. Однажды по этому вопросу я Вам уже писал. Дело вобщем получилось так: 13/vii приехала в Сочи жена т. Межлаук Екатерина Михайловна, я сам лично ее встретил на вокзале и сказал ей, что для них комната подготовлена на даче 8, куда она поехать категорически отказалась, в «Ривьеру» – тоже отказалась, и в результате я привез ее на 4-ю дачу, где в это время была свободная комната маленькая; через два дня я перевел ее в комнату большую в той же даче. Она вместе с каким-то военным ходила ко мне дня три и все просила дачу 2, чего я никак не мог сделать, т. к. там не было ни одной свободной комнаты. 19/vii приехал из Мухалатки сам Валерий Иванович Межлаук; по приезде я у него был, и он мне сам сказал, что он приехал за Екатериной Михайловной и что они уедут оба в Мухалатку через два дня. Так он и сделал – 21/vii они уехали оба в Мухалатку… Екатерина Михайловна была очень недовольна – обижена, наговорила много Валерию Ивановичу. Видимо по приезде в Москву будет жаловаться Вам. Она тут очень много мне угрожала, я ничего ей на это особенного не грубил, думаю, что Вы сами хорошо понимаете.

Валерий Иванович Межлаук был первым заместителем председателя Госплана. (Они с Екатериной Михайловной вскоре разошлись, но оба остались в Доме правительства: Межлаук с новой женой, Чарной Марковной, в квартире 276, а Екатерина Михайловна – в квартире 382.) Николай Сидорович Власик был личным телохранителем отдыхающего дачи 9. Отдыхающий дачи 9 был, по выражению Бухарина, «персональным воплощением ума и воли партии».

Спустя два дня Коржиков снова написал Пахомову.

Вчера вечером вызвал меня отдыхающий дачи 9 к себе со списком всех отдыхающих в наших дачах. Результаты разговоров были следующие:1) К нему звонят по телефону и всеми способами передают жалобы. Мне лично кажется, что жалобы доходили в основном через Екатерину Давыдовну Ворошилову.2) Хозяин спросил меня: как дела? Я ответил. Его вопросы заключались главным образом по отношению помещения в наши дачи тт. Кабакова, Рухимович и Межлаук В. И. Почему не была предоставлена комната т. Кабакову по первому его требованию? Почему не предоставили комнату на «Блиновке» т. Межлаук? Почему не поместили в отдельной даче т. Рухимович, а поместили в гостинице «Ривьера»?Я отвечал: т. Рухимович живет в «Ривьере» и ко мне с этим вопросом не обращался. Т. Межлаук (жене) не предоставлена комната на «Блиновке» потому, что по ее приезде там не было ни одной свободной комнаты, а когда комната освободилась, – они сами отказались; тов. Кабакову я не мог предоставить комнату, потому что у меня так же не было свободных ни одной комнаты. Когда освободилась комната на Зензиновке от т. Тер-Габриэлян – т. Кабаков занял ее явочным порядком.3) Хозяин поинтересовался порядком, на основании которого я предоставляю комнаты в наших дачах. Спросил: на каком основании я предоставил комнаты в Зензиновке женам тт. Юсис и Власик? Почему живут на отдельных дачах жены тт. Корк, Могильного и Семушкина?Поинтересовался, почему мы ликвидировали дачу No. 3 и сделали амбулаторию? В шутку сказал мне: «Видите, как я знаю все ваши дела…»В результате хозяин мне предложил иметь всегда одну или две свободных комнаты на всякий случай в запасе, как например для т. Кабакова и ему подобных работников.Сказал, что он будет говорить с т. Енукидзе, чтобы кого не следует в отдельные дачи не посылать на отдых.

Иван Кабаков был первым секретарем Уральского обкома; Саак Тер-Габриэлян – председателем СНК Армянской ССР; Моисей Рухимович – управляющим трестом «Кузбассуголь». Иван Юсис работал телохранителем вместе с Власиком. Товарищи А. Д. Семушкин (из наркомата тяжелой промышленности) и А. М. Могильный (из секретариата Молотова) были чиновниками третьего звена. Командующий войсками Московского военного округа (из квартиры 389 в Доме правительства) Август Корк мог претендовать на хорошую дачу; его жена – в его отсутствие – не могла.

Директор Березниковского химического комбината Михаил Грановский находился в одной категории с Рухимовичем (на ранг ниже Кабакова и Тер-Габриэляна). Когда месяц спустя он с семьей прибыл в Сочи (после того как первая стадия строительства комбината была в основном завершена), они остались всем довольны. Как писал сын Михаила, Анатолий:

У главных ворот «Кавказской Ривьеры» часовой проверяет пропуска и отдает честь, когда вы проезжаете мимо. Дальше идет спортивная территория: хорошо сделанные теннисные корты, крокетные лужайки и баскетбольные площадки, отделенные друг от друга широкими цветочными клумбами и тщательно подметенными дорожками. За ними идет территория вечерних развлечений: большой танцевальный зал, открытый и закрытый кинотеатры, биллиардные и несколько комнат для игры в карты, шахматы и шашки. Тут же просторная столовая и кухня. Жилой блок состоит из примерно тридцати двух 4- и 5-комнатных домиков, отделенных друг от друга рядами деревьев и окруженных большими (около 300 кв. м) участками с садами и газонами, за которыми ухаживает небольшая армия садовников. Ни в одном из них нет кухонь. Вся еда доставляется из столовой на большом дымящемся подносе под блестящим куполом – в любое время дня и ночи. Само собой разумеется, что никто ни за что не платит и никаких счетов не подписывает.

Неизвестно, жили ли Грановские в одной из отдельных дач. Неясно также, приносили ли им еду: семьи их ранга обычно ели в столовой. Еда была, по всеобщему мнению, вкусной и обильной; у большинства санаториев ЦИК имелись свои подсобные хозяйства. Согласно отчету дирекции Фороса от 1935 года, «крупное животноводство обеспечило Дом Отдыха цельным молоком и молочно-кислыми продуктами, свиноводство регулярно снабжало Дом Отдыха копченостями и колбасой, овцеводство заполняло все пробелы в снабжении мясом, птицеводство давало диет-яйцо, таким образом в результате деятельности подсобного хозяйства Дом Отдыха перечисленными продуктами не испытывал перебоя в снабжении». Там же выращивались овощи и фрукты и производилось вино («мурвет красный, модера столовая белая, мускат столовый белый, аллеготе, рислинг и друг. сорта»).

Посетители столовой делились на три категории. В 1933 году дневная норма номенклатурных отдыхающих и приравненных к ним членов семей и административно-хозяйственных работников состояла, среди прочего, из 50 грамм икры, балыка, ветчины, сала или колбасы; 400 г. мяса (или 500 г. рыбы), трех яиц, 200 г. молока, 40 г. сыра, 50 г. сливочного масла, 40 г. коровьего масла, 40 г. сыра, 40 г. других молочных продуктов, 1000 г. овощей, 400 г. фруктов, 100 г. «крупы всякой», 300 г. белого и 200 г. черного хлеба, 15 г. растительного масла, 4 г. кофе, 2 г. чая и 150 г. сахара. Руководителям отдельных отраслей курортного хозяйства и «квалифицированным работникам, в том числе работникам транспорта», полагались нормы поменьше; чернорабочим и сезонным строительным рабочим – еще меньше. Только рацион соли – 20 г. – был одинаковым для всех трех категорий.

Сергей Миронов и Агнесса Аргиропуло приезжали в Сочи осенью, «когда все ломилось от фруктов».

Октябрь, начало ноября. Бархатный сезон. Уже нет зноя, но море еще теплое, а виноград всех сортов, хурма, мандарины, и не только наши фрукты – нас засыпали привозными, экзотическими. Полные вазы фруктов стояли у нас на столах. Однажды мы с Мирошей купили орехи, а когда вернулись, тотчас же орехи – и фундук и грецкие – появились на всех столах. Мироша сказал шутливо завхозу:– Что вы с нами делаете? Вы лишили нас последней возможности тратить деньги!Тот засмеялся:– Простите, это было мое упущение, что вам пришлось тратить деньги.Какие были там повара, и какие блюда они нам стряпали! Если бы мы только дали себе волю… Сережа ведь тоже был склонен к полноте, но, глядя на меня, старался не распускаться, держать себя в форме. Врач ему установил разгрузочные дни, когда ему давали только сухари и молоко. За каждый такой день Мироша сбавлял полкило… Ну и, конечно, никакой сиесты! Наоборот, тотчас после обеда мы принимались за бильярд. Несколько часов бильярда хорошо подтягивали. Это я побуждала Мирошу к таким тренировкам, а он подчинялся, понимая, что я права, а то разнесет нас на сказочных санаторных харчах.

Гайстеры, по словам их дочери Инны, «очень много ходили, потому как они считали, что они толстые, должны ходить». Муклевичи сочетали ходьбу с диетой. В Форосе они гуляли каждый день: Ромуальд шел впереди, Анна за ним следом. Еду с собой не брали. По воспоминаниям их дочери Ирины, «мама боялась за его здоровье, потому что папа был все-таки полноват».

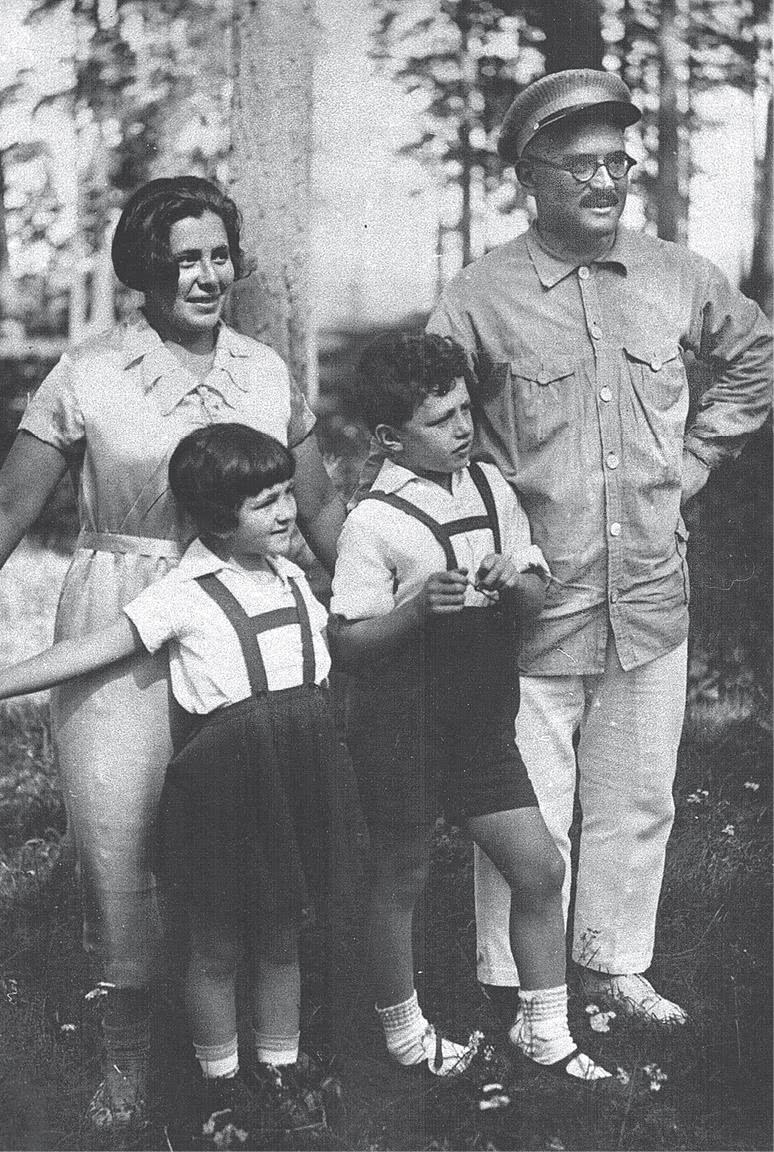

Давид Шварц и его жена Ревекка Фелинзат на курорте

Постышевы на курорте

Шварцы играли в волейбол, в шахматы и на бильярде. Адоратский и его дочь ходили гулять, читали и играли на пианино (хотя в Мухалатке у пианино был «стеклянный звук» и играть на нем было «не особенно приятно»). Ни он, ни она на полноту не жаловались, и оба получали удовольствие от санаторной еды (в Гурзуфе яйца «даются идеальные и сварены замечательно»), но главным удовольствием были, как всегда, минеральные ванны с пузырьками по всему телу. «После ванны лежу, – писал он жене. – Домой даже везут на машине или на лошади, и дома лежу. Вот так и создается препровождение времени, видимость дела». Осинский тоже предпочитал черноморским пляжам Кисловодск, но проводил большую часть времени за работой. В разгар коллективизации в октябре 1931 года он так устал от постоянных разъездов и волнений, что позволил себе небольшой отдых. «Ни о чем не думал, – писал он Шатерниковой, – ничего не делал, тебе не писал, а спал, ел и читал то, что мне может заменить беллетристику; еще гулял, но не очень далеко, только на «Синие камни» и «Малое седло» (один раз). Так прососав лапу в течение дней пяти, я вдруг схватился – а где же Гегель?! Теряется драгоценное время! И сразу встроился в оглобли – Гегеля читать; правда, не слишком бешеным темпом. До сегодня я только перечитывал свои конспекты, сравнивал с ленинскими конспектами, а затем перечитывал и самого Гегеля. 105 страничек таким образом потихоньку отдул, и с завтрашнего дня начинаю чтение нового». Его целью было «все понять; только бы добиться того, чтобы положить начало всеобщему «овладению техникой» диалектического метода в самом глубоком и развернутом виде». В 1934 году, после еще нескольких поездок в Кисловодск, он завершил работу над Гегелем (часто работая вечерами, когда другие отдыхающие играли на бильярде).

Тереховы на курорте

Гронские и Беленькие в Ессентуках, 1933 г.

Помимо бильярда, самым популярным вечерним занятием в домах отдыха были карты. В Мухалатке один из старейших членов партии (из квартиры 245 в Доме правительства), Елена Дмитриевна Стасова, которой в 1935 году исполнилось шестьдесят два, играла каждый вечер на террасе в главном здании (примерно так же, как это делали ее дворянские тетушки и бабушки). По воспоминаниям дочери Алексея Рыкова, Натальи:

С Еленой Дмитриевной надо было играть в трефи – такая игра. Немудреная, но все-таки более или менее… Если играл с ней мой отец, то это была сплошная комедия. Потому что через десять минут уже она говорила: «Алеша, вы опять плутуете!» – «Я?! Елена Дмитриевна, ну что вы, разве я себе позволю?!» И тут же делал какой-нибудь фортель. И это у них продолжалось каждый день… Но самое главное бывало, когда играли в две колоды подкидного дурака. Ну, это был цирк, конечно! Это был цирк. Тут карты могли быть и под столом, и где угодно, и под людьми. Потому что они все плутовали. Все шутили, смеялись. И это был восторг.

Миронов с Агнессой на курорте. Предоставлено Р. Гликман

Пока старики играли в карты, молодежь танцевала. В 1935-м Агнессе Аргиропуло исполнилось тридцать два года, а Сергею Миронову сорок один. Его начальнику, «настоящему Зигфриду» Всеволоду Аполлоновичу Балицкому, и уполномоченному наркомата тяжелой промышленности по Украинской ССР Даниилу Петровскому было по сорок два. В доме отдыха ЦК компартии Украины в Хосте они часто танцевали, но 7 ноября был (по воспоминаниям Агнессы) особый день.

Наш заведующий сказал: сейчас вам будут поданы машины, уезжайте на пикник в горы, а мы вечером к вашему возвращению все подготовим.Мы сели в открытые машины, а там уже – корзины всяких яств и вин. Поехали на ярмарку в Адлер, потом купались, потом – в горы, гуляли, чудесно провели день. Вернулись украшенные гирляндами из веток кипариса.А праздничные столы уже накрыты, и около каждого прибора цветы, и вилки и ножи лежат на букетиках цветов.Немного отдохнули, переоделись. На мне было белое платье, впереди большой белый бант с синими горошинами, белые туфли (босоножек тогда не носили).Были в тот вечер Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, а потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян.Тамадой был Балицкий, я уже говорила о нем – стройный, живой, веселый, затейник. Увидел, как мы расселись, притворно рассвирепел:– Что это такое? Почему все дамы вместе, а мужчины отдельно? Встать! Встать всем!И хватает даму за руку, мужчину за руку и сажает рядом, потом другую пару… Подскочил ко мне, я закапризничала:– Не хочу сидеть с кем попало! Хочу сперва увидеть, с кем вы меня посадите!Он задумался, замялся на секунду, поднял брови и тихо мне:– Вы сядете со мной!И кинулся рассаживать прочих. Рассадил. Посадил меня, но сам еще не садится. А напротив его жена, глаза сощурила, смотрит на меня презрительно… И вдруг всеобщий хохот: Миронов принес стул и втиснулся между мной и Балицким. Тот заметил:– Мне это не нравится!Шепнул на ухо двум прислужникам, те взяли стул вместе с Мироновым, подняли и отнесли к назначенной ему даме. Все хохочут чуть ли не до слез.Наконец Балицкий сел, стал за мной ухаживать, но недолго – тамада должен тосты говорить, трапезу вести… А я стараюсь не смотреть напротив, не натыкаться на колючки злых глаз его жены.После ужина – танцы. С кем только я не танцевала! Начали мы с Балицким, тут еще все танцевали, но когда мы стали с Петровским танцевать танго, вокруг нас образовался круг, все отошли, чтобы на нас смотреть. А мы утрированно – то он кидает меня на руку, и я как будто падаю, откидываюсь, то он отталкивает, я вскакиваю, и мы опять идем бок о бок, вытянув руки… Разве теперь умеют танцевать настоящее танго? А Данила умел, мы с ним понимали друг друга без слов. В кресле сидит Постышев, умирает от смеха, его жена хохочет. Когда мы кончили, все руки отбили аплодисментами…

* * *

Помимо однодневных домов отдыха (в основном зимних) и месячных санаториев (в основном, по примеру Сталина, осенних), важным местом отдыха были подмосковные дачи, где некоторые из жен и большинство детей и стариков жили все лето (и, при наличии утепленных дач, во время зимних каникул). Мужчины обычно приезжали на выходные. Большинство дач принадлежало государственным учреждениям, которые распределяли их в соответствии со статусом кандидатов, но с начала 1930-х годов высшие чиновники стали покупать свои собственные «кооперативные» (а фактически частные) дачи. Самая высокая концентрация госдач образовалась в Серебряном Бору, к западу от Москвы. Подвойские, Михайловы, Халатовы, Трифоновы, Свердловы, Волины, Ларины, Морозы и Збарские, среди прочих, жили бок о бок (обычно по нескольку семей в доме), купались в Москва-реке, собирали грибы, катались на велосипедах, играли в теннис и волейбол и выращивали цветы, фрукты и овощи. 6 августа 1937 года одиннадцатилетний Юрий Трифонов записал в дневнике: «Солнце, деревья. Запах сосны. Зелень. В открытое окно веет легкий ветерок и колышет страницы моего дневника… Под моим окном благоухают флоксы и георгины. Кругом зелень, кусты и деревья. Зелень… зелень, зелень… А солнце окрашивает все это в изумрудно-зеленый цвет…».

Самые престижные дачи располагались на высоком берегу Москва-реки вверх по течению от Серебряного бора. Некоторые представляли собой усадьбы, разделенные на несколько квартир, или дома отдыха с постоянными жильцами. Заместитель начальника ВВС Яков Смушкевич (из квартиры 96 в Доме правительства) жил на одной из таких коммунальных дач в Барвихе. По воспоминаниям его дочери Розы:

Он всю жизнь был заядлый рыболов. Сидел с удочкой на берегу пруда. А рядом прохаживался взад-вперед Остужев, знаменитый актер Малого театра, и громко – он ведь был глухой – учил роли: и свою, и чужие. Остужев обожал отца. Ему было приятно находиться с ним рядом. Отец потом приходил с пустым ведерком, шутливо ворчал: «Остужев всю рыбу разогнал…» Там, в Барвихе, помню разных людей: жену Ежова, рыжая еврейка, громко кричала: «Ко-о-оля!» Жили там Берии, сам приезжал редко, жила его очень симпатичная жена Нина, их сын Сергей – прекрасный был парень, сестра Берии, хорошая, добрая женщина – играли со мной… А в санатории отдыхали Василий Иванович Качалов, Рубен Симонов, молодой, очень красивый, Варвара Осиповна Массалитинова, Пров Михайлович Садовский, Екатерина Павловна Корчагина-Александровская. Они любили посидеть с отцом. С любовью относились и ко мне, дарили свои фотографии…

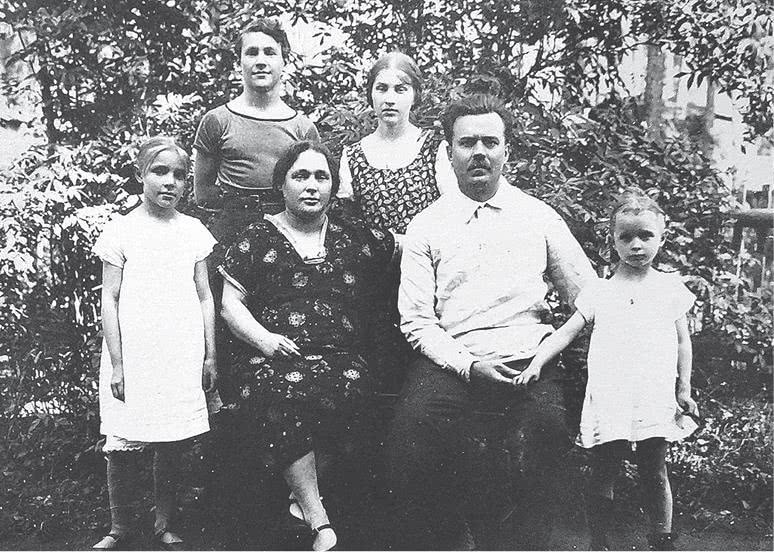

Трифоновы в Серебряном Бору

Михайловы в Серебряном Бору

В другом бывшем поместье старые большевики Феликс Кон, Петр Красиков, Глеб Кржижановский и Надежда Крупская, немецкая коммунистка Клара Цеткин и бывшая заведующая отделом работниц ЦК, Клавдия Николаева, вместе ели в «готической» столовой, гуляли по лесу и – особенно Красиков и Кржижановский – собирали грибы.

Но большинство дач строилось по заказу, по одной на семью внутри «дачных поселков». По воспоминаниям дочери Осинского Светланы:

При постройке дачи в Барвихе (государственной, конечно) отец распорядился обнести огромный участок высоким забором – это чтобы никто и ничто не мешало. На участке устроили теннисный корт, волейбольную и крокетную площадки, гимнастическую площадку для детей. По высокому обрыву к Москва-реке построили длинную-длинную лестницу. Насадили целое поле клубники, фруктовые деревья, ягодные кусты. На участке был небольшой лесок, где произрастали грибы; овраг, масса укромных мест; в отдалении от главного здания стояла, как ее называли, беседка, а на деле – маленький деревянный домик для занятий отца. А каков был главный дом! Деревянный, в два этажа, десять комнат, открытая и закрытая террасы, водопровод, канализация, ванная. Рояль в большой столовой.

Осинский на даче среди посаженной им кукурузы. Предоставлено Еленой Симаковой

Арон Гайстер. Предоставлено Инной Гайстер

Все участки обносили заборами, чаще всего зелеными. У Осинских была «очень злая кавказская овчарка по кличке Чоба».

Кроме брата Вали и [домработницы] Насти, которые умели с ней управляться и водили ее гулять по участку, все смертельно ее боялись. По распоряжению отца ее посадили на цепь, и она бегала у ворот вдоль проволоки, встречая приходящих низким злобным лаем. Чоба ненавидела отца, и у нее были к тому полные основания. В воспитательных целях, приучая ее к громким звукам и еще не знаю уж к чему, он стрелял из пистолета в забор позади ее проволоки. Помню, однажды Валя привел Чобу на поводке к теннисной площадке. Завидев за высокой проволочной сеткой отца, она принялась бешено лаять, поднимаясь на задние лапы и кидаясь на сетку, а он стоял с другой стороны, в белых брюках, в теннисных туфлях и ракеткой чуть ли не тыкал ее в нос! Потом собаку увезли обратно в питомник…

Дача Гайстеров стояла на Николиной горе, чуть выше по течению. Гайстер сам посадил саженцы яблонь, вишен и груш, вскопал огород и построил сарай для «белых-пребелых» кур леггорн, которых привез из какой-то поездки. По воспоминаниям его дочери Инны:

Участок был прямо над рекой, на высоком берегу. Дача большая, двухэтажная, шесть комнат. Три большие комнаты внизу и три наверху, огромная веранда. Мамин брат Вениамин не без тайной зависти называл ее виллой.Комнаты всегда были заполнены. Обычно на даче жил кто-то из многочисленных родственников папы и мамы, главным образом мои двоюродные братья Елочка, Нина, Игорь, Витя. Приезжали на выходной день из Москвы друзья папы и мамы. Часто я видела у нас поэта Безыменского, с которым папа очень дружил. Здесь же на Николиной горе были дачи родителей Ирины и Андрея Воробьевых, многочисленного семейства Бройдо. У меня была своя компания из ребят с ближайших от нас дач: Вера Толмачевская, Наташа Керженцева, девочки Бройдо. Все основное время мы проводили на Москва-реке. Чтобы бабушке было легче спускаться к воде, папа построил вниз к реке лестницу, ступенек сто, не меньше, ее потом еще долго называли лестницей Гайстера. Она шла серпантином – берег здесь был очень крутой. Около некоторых дач на реке были сделаны деревянные мостки для купания. У наших мостков было глубоко, и здесь я купалась только с папой. Мы, девчонки, любили собираться у мостков под дачей Керженцева, где было мелко и удобно купаться.

Дача Керженцева была построена по его собственному проекту – с раздвижными стенами между комнатами и большой верандой с раздвижными стеклянными рамами. Соседнюю дачу снимала на лето Елена Усиевич; ей предложили дом в писательском поселке в Переделкине, но она предпочла не обзаводиться собственностью. Она приезжала по выходным в машине отца, Феликса Кона; ее дочь Искра-Марина проводила почти все время с Инной Гайстер и Наташей Керженцевой. Дача Розенгольца, находившаяся неподалеку, в Горках-10, была построена по проекту его сестры, художницы Евы Левиной-Розенгольц: внизу большая гостиная, кабинет с террасой, студия Евы, столовая с длинным столом на 50 человек и террасой, кухня и комнаты для прислуги (в одной из которых шоферы ждали хозяев); наверху две спальни, гостиная, ванная, туалет и бильярдная, отделенная от гостиной крытым переходом. По словам посла США Джозефа Дэвиса, побывавшего там 10 февраля 1937 года: «К дому от шоссе вела извилистая красивая дорога. Из большого и удобного дома открывался прекрасный вид во все стороны на заснеженный пейзаж. Комнаты были со вкусом обставлены тяжелой современной немецкой мебелью». У Ефима Щаденко и Марии Денисовой была шестикомнатная двухэтажная дача в Красково-4, к востоку от Москвы. Одна из самых больших дач (3150 м³, в Баковке недалеко от Осинских) принадлежала бывшему командиру Щаденко по Первой конной, Семену Буденному. В декабре 1937 года на участке располагались яблоневые, грушевые, сливовые и вишневые сады, 40 кустов крыжовника, 207 кустов малины, вороная кобыла Маруська, черная корова Верба, рыжая корова Война и безымянная свинья весом 250 кг.

Аросеву ничего не давалось легко. (Его долго – до лета 1933 года – не хотели принимать в Общество старых большевиков из-за чрезвычайно живой и подробной автобиографии, в которой он описал свое юношеское увлечение эсеровским терроризмом.) В 1934 году он присмотрел участок в Переделкине, несколько раз ездил туда наблюдать за строительством и беседовать с инженером, но в 1935-м А. С. Щербаков, сменивший Гронского на посту куратора Союза писателей, вычеркнул его из списка членов кооператива. Тогда он выбрал место в Троице-Лыкове к западу от Серебряного бора, но вскоре выяснилось, что оно находится в запрещенной зоне рядом с дачей Кагановича. Он написал прошение, получил отказ, снова написал, на этот раз непосредственно начальнику Управления НКВД по Московской области Станиславу Реденсу, и 28 мая 1935 года получил наконец разрешение. В ожидании начала строительства он снимал разные дачи, ездил в однодневные дома отдыха и часто бывал в Соснах около Николиной горы на даче Вячеслава (Вячи) Молотова. 12 июля 1936 году он гостил там с дочерями Ольгой и Еленой. Там же были друзья Аросева и Молотова по казанскому реальному училищу Герман Тихомирнов (работник секретариата Молотова) и Николай Мальцев (начальник Центрального архивного управления). Аросев записал в дневнике: «Вяча, как всегда, разгулен и весел. Пошли купаться. Хотел меня бросать в воду в одежде. Я один сопротивлялся купанию, но пришлось. Хорошо еще, что дал раздеться».

Аросев с дочерью на даче у Молотова

Полина Жемчужина, ее дочь Светлана Молотова и Аросев на даче Молотовых

Тем временем Ольга, которой тогда было десять лет, играла под присмотром жены Молотова Полины Семеновны Жемчужиной.

Возле берега Москвы-реки на зеленых круглых глянцевитых листьях плавали водяные лилии такой снежной белизны и чистоты, что отсвечивали нежно-розовым. Я поплыла за лилиями, нарвала целый пучок. Полина Семеновна сплела венок и надела мне на голову. Полюбовалась мгновение, сказав, что в цветах и стеблях я – вылитая Ундина, и велела плыть к мужской купальне, показаться отцу и другим гостям. То, что я там застала, поразило меня.Молотов всегда был в высшей степени сдержанным, молчаливым человеком. Газеты часто печатали его фотографии – курносое, в старомодном пенсне лицо, вроде бы и добродушное, но в целом никакое, закрытое, без выражения. И мой отец, при всей его домашней экспансивности, на людях представал европейски воспитанным, выдержанным человеком. Здесь же, в купальне, то выскакивая на берег, то вновь рушась в воду, они дрались, топили друг друга, цеплялись за ноги, за плечи, сдирали оставшуюся одежду, подымали мириады брызг. Яростные, буйные, они вели себя как мальчишки, с осуждением подумала я тогда. И оказалась права. В этот летний, безмятежный дачный день на воде и траве из государственных мужей они на мгновение превратились в живых, нормальных, непосредственных людей. Не волжское ли детство вспомнилось им – бывшим пловцам, драчунам, спортсменам?

Согласно дневнику Аросева, остаток дня они провели в доме. «Смотрели кино. Говорили о литературе. О Горьком и Достоевском. Вячеслав любит и разбирается в вопросах литературы. Бранил Чуковского. Хорошо и правильно цитировал Ленина, что социализм как идеология приходит рабочему классу извне и может быть отравлен буржуазным влиянием».

17. Родные и близкие

Дружеское общение – особенно в «яростной, буйной» форме – ограничивалось дачами и домами отдыха. В Москве Аросев, Молотов, Мальцев и Тихомирнов встречались редко, хотя все, кроме Молотова, жили в Доме правительства. Для членов номенклатуры московская жизнь ассоциировалась с работой, а жизнь в Доме правительства – с работой или сном. За исключением профессиональных кураторов отечественной и зарубежной интеллигенции и неисправимо общительных людей вроде Куйбышева и Радека большинство взрослых жителей Дома принимали гостей несколько раз в году (на дни рождения и три общенародных праздника) или не делали этого никогда. У ответственных работников не было друзей (функциональных братьев с правом на безусловную преданность) и соседей (участников неформальной системы обмена утварью, слухами и услугами). У них были товарищи и более или менее близкие родственники.

Все большевики принадлежали к одной семье и называли друг друга товарищами, но не все были желанными гостями в квартирах других большевиков. Как писал Сольц в 1920-е годы: «Нам очень трудно, конечно, сохранить те близкие интимно-товарищеские отношения, которые были раньше, когда нас была горсточка. Общие преследования, общая судьба работавших в царском подполье товарищей больше их сближала, больше объединяла, чем те условия, в которых мы теперь находимся. Нас стало гораздо больше, и чувствовать ту же близость к каждому коммунисту очень трудно». Даже в подполье не все отношения были в равной степени интимно-товарищескими (Аросев был ближе Молотову, Мальцеву и Тихомирнову, чем другим казанским социал-демократам, не говоря о братьях по оружию, которых не знал лично). Теперь, когда со здания социализма сняли первые леса, чувствовать ту же близость к каждому коммунисту стало решительно невозможно. Секта консолидировалась в церковь: братское сообщество единоверцев, противостоящих развращенному миру, превратилось в мирскую корпорацию с пористыми границами и слабыми горизонтальными связями. Из языческой империи, управляемой милленаристской сектой, Советский Союз превратился в идеократическое (теократическое, иерократическое) государство, состоящее из номинальных верующих. Все советские граждане считались более или менее воцерковленными коммунистами (приверженцы христианства, иудаизма и ислама, подобно «язычникам» в христианских государствах, нуждались в обращении, но не представляли серьезной опасности). Большевистская жреческая элита состояла из двух подразделений: рядовые члены партии, отобранные из числа мирян, компетентных в священном писании и добродетельных в повседневной жизни, и члены номенклатуры, отобранные из числа членов партии и назначенные на ответственные должности в административной, юридической, экономической и военной областях. Члены номенклатуры делились на специализированных профессионалов (особенно в сфере промышленного строительства) и взаимозаменяемых универсальных управленцев от Центрального комитета до сельских райкомов.

Старым членам секты предстояло приспособиться. Дружба без товарищества оставалась под запретом, но превращение большинства товарищей в незнакомцев означало превращение горстки товарищей в друзей (то есть товарищей, сохранивших близкие отношения со времен ранней весны). В ответ на вопрос анкеты Общества старых большевиков о нуждах и пожеланиях старый большевик Фридрих Ленгник из квартиры 200 написал: «Не нуждаюсь ни в чем, хотелось бы прежней теплоты тов. отношений, но сознаю, что в миллионной партии они невозможны». В качестве иллюстрации он приложил «список личных друзей» с указанием числа лиц и источника близости:

1. Лепешинские 2 ссылки и эмиграция2. Крупская Н. К. 1 то же3. Ульянова М. И. 1 ЦКК4. Кржижановские 2 ссылки и нелег. работа5. Шаповалов А. О. 1 ссылка и эмиграция6. Панин Н. Н. 1 ссылка7. Окулова Г. И. 1 (Свердловск)8. Окулова Е. И. 1 ссылка и эмиграция9. Красиков П. А. 1 эмиграция10. Фотиева 1 эмиграция11. Лядов М. Н. 1 эмиграция12. Эссен 1 эмиграция13. Радченко И. И. 1 нелег. работа14. Лежава 1 Зам. Наркомзем15. Шотман16. Енукидзе17. Стасова18. Рубинштейн

Не всем первоначальным членам секты удавалось сохранить интимно-товарищеские отношения (в обязанности Ленгника как заместителя председателя Общества старых большевиков входил разбор внутренних конфликтов), но некоторые из них, особенно персональные пенсионеры вроде Ленгника и его личных друзей, регулярно встречались на большевистские праздники и пели революционные песни. Чаще всего они вспоминали споры, песни, романы и пельмени в сибирской ссылке, когда они были молодыми, а революция обещала бессмертие.

Но основной реакцией на размывание секты стало возвращение в семью. Самыми частыми – и часто единственными – гостями за праздничным столом были родственники. Кто-то предпочитал сторону мужа, кто-то сторону жены, кто-то сохранял равную лояльность тем и другим, но практически каждая квартира в Доме правительства функционировала как центр разветвленной сети семейной солидарности.

Благотворительность начиналась дома: помимо жены, детей и слуг главного действующего лица, в большинстве квартир жили родители, племянники и бедные родственники. По сравнению с жителями Дома все родственники были бедными; помощь им при переезде в Москву, поступлении в институты и получении квартир и должностей составляла существенную часть жизни членов номенклатуры. Даже сторонившийся родственников Осинский продвигал брата по службе и, по словам его дочери Светланы, устроил сестру в труппу Вахтанговского театра («хотя, конечно, была бездарная совершенно»).

Некоторые семьи – Свердловы, Гайстеры, Куйбышевы, Подвойские, Лозовские, Зеленские, Аросевы и Аллилуевы – получили больше одной квартиры. Некоторые (в первую очередь быстро растущий клан Свердловых-Кедровых-Артузовых-Подвойских-Лозовских-Кржижановских-Ягод) расширяли свое влияние и благосостояние за счет браков в Доме и за его пределами. Друзья и соседи Аросева, Мальцев и Тихомирнов, женились на двоюродных сестрах его второй жены (до того, как он женился в третий раз и получил две квартиры в Доме правительства). Коллективизатор средневолжских крестьян Борис Бак въехал в Дом в марте 1935 года, когда его назначили первым заместителем Реденса в Управлении НКВД по Московской области. Его сестра, тоже работник НКВД, была замужем за одним из руководителей внешней разведки (и будущим наркомом внутренних дел Белоруссии) Борисом Берманом, братом начальника ГУЛАГа Матвея Бермана. Брат Бориса Бака Соломон не жил в Доме, потому что служил начальником областного УНКВД в Караганде.

* * *

Родные и близкие, которые жили или путешествовали за пределами Москвы, писали письма. Большинство жителей Дома – как почти все грамотные граждане СССР – активно участвовали в системе эпистолярного обмена, которая формировала и скрепляла круги общения и, в конечном счете, «советский народ». На службе чиновники управляли государством при помощи писем и телеграмм (в то время как нарком почт и телеграфа Алексей Рыков управлял письмами и телеграммами); дома они поддерживали неформальные сообщества товарищей, просителей и родственников при помощи писем, телеграмм и открыток.

К особой категории частной переписки относятся письма тайным возлюбленным: письма, которые, в силу своей презумпции виновности и интимности, похожи на дневники, исповеди и тюремные признания (также важные большевистские жанры). Осинский и Анна Шатерникова продолжали встречаться и переписываться (используя особый секретный адрес). Он писал о здоровье, работе, детях и научных занятиях (в основном о Гегеле, Гейне, математике и автомобильной промышленности). Иногда он предлагал ей денег – на путевки в дома отдыха и (его заветная мечта) для того, чтобы она бросила работу и пошла на философский факультет университета учиться марксизму-ленинизму. Анна не могла оставить своего смертельно больного сына Всемира и иногда принимала помощь.

В 1937 году семидесятитрехлетний Феликс Кон вступил связь с Марией Филипповной Комаровой, сотрудницей Радиокомитета (который он возглавлял до 1933-го, когда его сменил Керженцев). Они регулярно встречались, хотя он не всегда соответствовал ее ожиданиям. Она страдала от ревности и подозревала его в неверности. Его лучшей защитой была репутация старого большевика. «Прости, Марочка, но один вопрос я тебе не могу не поставить: можно ли любить человека, не веря в него, не веря ему? Ты – большевичка. Ты поймешь весь ужас поставленного мною вопроса… Всю жизнь я считал себя, считали меня и другие, честным человеком, а ты – в этом усомнилась… Это меня убивает…» Честность члена партии и верность любовника были неразрывно связаны. Но ни то, ни другое не могло разрешить ситуацию, в которой они оказались.

Ты – молода. Тебе жить еще десятки лет. А мне?! И я считаю, что было бы естественно, если б ты увлеклась кем-нибудь и жила не так, как теперь: от встречи до встречи. Было бы ли это мне больно? Очень больно, но… Еще одно, деточка, кроме судов и пересудов кумушек. Хр. Гр. …Я с ней прожил, так или иначе, но 45 лет. Оставить ее теперь?.. Как же я могу даже подумать об оставлении Х. Г., 80-летнего инвалида, отдавшего мне лучшие годы жизни. Она бы не ревновала, но ей было бы невыразимо тяжело. Ты все продолжаешь аналогию с А. Карениной. Неправильно это.

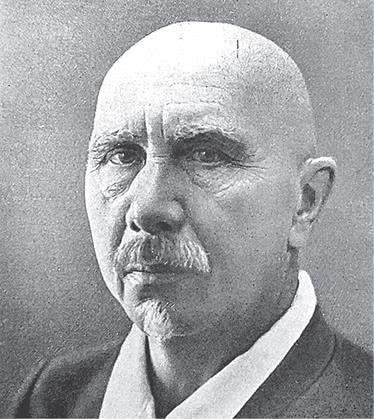

Феликс Кон

Рано или поздно все изменится, но перемены требуют времени, а времени оставалось мало. Боль Анны Карениной – и Христины Григорьевны Гринберг – еще не стала делом прошлого. Кон писал Комаровой:

В современной семье много, даже очень много… брака. Но это болезнь роста. Старая форма брака с куплей-продажей («у вас товар, у нас купец»), деловой сделкой между брачующимися, с ее адюльтерами, явным развратом мужа и до и после свадьбы («быль молодцу не в укор»), с своеобразным разделением труда (муж зарабатывает, жена хозяйничает) разложилась, но миазмы разложения еще отравляют и в настоящее время брачующихся.

Залогом счастливого будущего служила сегодняшняя привязанность. «Я все вспоминаю, – писал он в письме, посвященном болезни Христины Григорьевны, – как я впервые поцеловал свою девочку… Это было так чудесно и так на всю жизнь нас связало!» Их связь, как всякая настоящая любовь, была одновременно физической и духовной.

Как видишь, девочка, думаем мы об одном и том же, а это самое радостное в нашей связи. Ведь, что бы я ни делал, духовно я связан с тобой. В каждой моей работе есть твоя частичка, в каждом твоем переживании есть не мало и моих душевных переживаний. Жизнь нас обоих, не смотря на все, сплелась воедино! Я пишу это и вновь и вновь переживаю все то, что так нас крепко связало… Вот, Марочка! А потому, всегда помни, как ты дорога мне и как бы мне хотелось, чтобы ты избавилась от… тревоги и жила, пока живется, полной и личной, и духовной, и общественной жизнью.

Александр Серафимович

Родственной душой Александра Серафимовича была студентка Ленинградского университета Надежда Петряевская. В 1931 году, когда они начали переписываться, ему было шестьдесят восемь, а ей двадцать. 20 августа 1932 года он писал ей из станицы Усть-Медведицкой (за несколько месяцев до того, как она стала городом Серафимовичем).

Надя, мы с тобой удивительно дополняем друг друга. У меня мысль медлительная, тяжелая, медленно, как жернов, ворочается, постоянно отставая. У тебя исключительно быстрая, в сверкании схватывающая все, к чему прикасается. Меня спасает способность к известной углубленности, к синтезу. У тебя блестящий анализ, тонкий и исчерпывающий (пишу тебе в степи, справа стеной сияет дождь, слева гора «Пирамида» – на верхушке башня из переплетов балок, геодезический знак, железная дорога намечается, могилы побитых в 19-м году белых, на которых тайно – цветы). Должно быть, меня будет хлестать дождь. Забрался сюда, читаю «Анти-Дюринга». Дома мешают. Это твои плоды. Ты прищемила. Прочитал «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина.

Оборотная сторона близости на расстоянии – одиночество дома. «Надюша, пиши мне, – я стал один, ни с кем не хочется делиться ни мыслями, ни чем. Приеду, привезу целый ворох планов работы, хочется потолковать». Он нуждался в ней как писатель. «Твой свежий глаз, который со стороны видит такое, что ускользает от меня, и мысль свежая, цепкая у тебя, ищущая, деятельная…» Он мерил время ее письмами, а расстояние – ее местонахождением. Летом 1932 года она была «в поле» в голощекинском Казахстане.

От тебя пришло письмо, что едешь в безлюдные места, и милое описание, как вы едете, Кербалая, студента. И можешь себе представить, у меня невытравимо прижилось: Кербалай – наводчик. Я и сам не знаю откуда. Интуитивно: «Ружжо есть?» Перестал спать. Ляжешь с курами, как провалишься в немую поглощающую черноту. А через два-три часа проснешься и уж не сомкнешь глаз. Весь дом спит, а я от тоски, чтоб не беспокоить, вылезал в окно в сад и бродил. Вес стал падать. И сам понимаешь, что этим ничему не поможешь, а вот не сломишь.

У них были одни интересы, одна вера и, как он заключил из ее писем, общий литературный дар. Аналогию их отношениям можно было найти в жизни одного из самых популярных в СССР писателей.

Читала ли ты биографию Джека Лондона? Славный писатель. Сердце крепко к нему лежит. Мы тут с Сашей [секретарем и невесткой Серафимовича] читаем его. А какая у него вторая жена была, Чармиан! На тебя похожа: отлично плавала, ныряла, ездила верхом, стреляла, карабкалась по горам. Они все вместе делали. Через океан на яхточке ходили, 25 дней шли из С-Франц. до Гавайских островов. Он так и звал ее – «друг женщина». Когда заболела, сказал: «Умрет, покончу с собой». Но при всем сходстве у вас коренное различие: у нее не было такой остроты и напряжения мысли, как у тебя, хотя они вместе работали с Лондоном и она написала книгу. А главное, у нее не было этого чувства коллектива, которое пронизывает тебя. Это понятно: совершенно разная социальная обстановка – она в глубоко буржуазном окружении, ты в революции и в социалистической стройке.

Было и другое отличие: они с Надей не были женаты. (Жена Серафимовича, Фекла Родионовна, славилась своими пирогами и не проявляла интереса к литературе.) 4 октября 1931 года Серафимович (или просто Александр) писал товарищу Надежде о товарище женщине Наде.

Скажите ей, пусть посмотрит мне в глаза своими глубокими глазами, наливающимися непреклонной решимостью борьбы, решимостью ковать свою волю… Скажите ей (только по секрету, чтобы не смеялась), что я больше хлором не буду лечиться (по крайней мере по-дурацки не буду). И что я вожусь с своим изданием. И что кончил одно важное дело, о котором лично. И что я жду ее писем в «Отдых». И скажите ей, как затрепетало мое сердце, когда она в одном из писем уронила, «и без коллектива невозможна жизнь». Здоровое, крепкое начало в ней сидит, как бы, в какую бы сторону ни качался ветер, на поверхности. И скажите ей, крепко скажите, что я ее не идеализирую, романтизм – обман, а подвожу итог слагаемым с прямым и обратным знаком, и баланс, не спуская с меня холодных глаз, медленно говорит: такую другую Надю ты никогда, никогда не встретишь. О, черт, без тебя знаю. Нет, нет, не говорите, я вижу, как начинает морщиться в углу ее рта змеистая усмешка, просто скажите ей, что я крепко, крепко жму ее руку, и что я – Александр.

Бывший чекист, член правой оппозиции и, в 1930-е годы, председатель ЦК Союза работников государственной торговли и кооперации Григорий Мороз дразнил жену, подпевая пластинке Вертинского («Чтоб терпеть мои актерские наклонности, нужно ангельским терпеньем обладать, а прощать мои дежурные влюбленности – в этом тоже надо что-то понимать!»). Она страдала от ревности и делилась своими страхами со старшим сыном Самуилом.

Розе Смушкевич было одиннадцать лет в 1937 году, когда ее отец вернулся из Испании (где он прославился как «генерал Дуглас»). Пятьдесят три года спустя она дала интервью для документального фильма.

Однажды я шла из школы через сквер – он напротив дома… Вдруг ко мне подходит женщина, говорит: «Ты Роза?» Я удивилась, говорю: «Да, Роза». – «Давай посидим на скамейке, поговорим». Я еще больше удивилась. Мы сели, она достала большую коробку конфет… Были такие конфеты «Олень». Открыла крышку, протянула мне. Я взяла конфету. А она стала говорить, что зовут ее тетя Тамара, она была в Испании переводчицей у отца. Что она безумно его любит. И что он ее тоже. И давайте жить вместе, и что-то еще в этом роде… Я уже ничего не соображала, швырнула ей эти конфеты в лицо, стала что-то кричать. Пришла домой, бросила портфель в угол. Папа был дома, спросил, что со мной. Я прокричала: «Не трогай меня, иди к своей тете Тамаре!» Отец вышел из комнаты, я слышала слова мамы: «Видишь, я все скрывала от Розы. А теперь вот и она знает». Отец ничего не сказал, подошел к телефону, позвонил: «Оставьте в покое меня и мою семью». Потом посадил меня на колени, сказал: «Доченька, дороже твоей мамы и тебя у меня никого нет»… Конечно, я ее ненавидела. А потом… прошли годы… мне было ее жаль. Мне рассказывали, что она его очень, очень любила. Кажется, даже был сын, и, кажется, он умер».

Яков Смушкевич

Большевизм был мужским движением. До революции женщины были младшими товарищами и воплощением «хорошего времени, когда легко переносится всякое горе». После революции они стали символом хрупкости мечты и агентами старого мира. В Доме правительства они олицетворяли возрождение «близких интимно-товарищеских отношений».

Большинство старых большевиков, которые ушли от старых жен к новым, сделали это во время великого разочарования. В 1930-е годы даже те, кто не скрывал новых связей, предпочитали не уходить от женщин, отдавших им лучшие годы жизни (и разделивших с ними лучшие годы революции). Кольцов сошелся с Марией Остен, не расставшись с Елизаветой Ратмановой; его брат Борис Ефимов открыто жил с двумя женами и их детьми; Иван Краваль привез третью жену в квартиру, где продолжали жить его вторая жена, ее сестра с мужем и дочь Краваля от первого брака. Первая, вторая и четвертая жены Куйбышева (П. А. Стяжкина, Е. С. Коган и О. А. Лежава) жили в разных квартирах в Доме правительства и были, судя по всему, в хороших отношениях друг с другом. После его смерти в 1935 году осталось две вдовы, О. А. Лежава и А. Н. Клушина. Бывший прораб Михаил Тучин ушел от жены, Татьяны Чижиковой, но продолжал жить в их квартире в Доме правительства.

Залогом сохранения интимно-товарищеских отношений – между товарищами, мужчинами и женщинами и членами семей – было совместное строительство социализма. Михаил Тучин, который много пил, кричал на жену и равнодушно относился к общему делу, был исключением, подтверждавшим номенклатурное правило. Строительство советских заводов радовало Осинского не меньше, чем взросление его собственных детей, освоение диалектического метода было не менее необходимо, чем строительство 518 заводов, а одной из главных радостей его отношений с Анной Шатерниковой была мысль о том, что она всецело посвятит себя изучению марксизма-ленинизма. Феликс Кон утешал свою возлюбленную тем, что они оба члены партии, а Серафимович уходил в степь, чтобы читать Энгельса и писать Наде о большевистском коллективизме (и о юном сопернике, который может оказаться провокатором). 22 января 1935 года Аросев написал завещание, в котором призывал детей быть непреклонными в достижении поставленных целей. «Критики не бойтесь и на нее не обижайтесь. Доверяйте коллективу и проверяйте себя через коллектив. Впрочем, все равно вы будете жить в такое время, когда коллектив будет играть гораздо большую роль, чем он играл в наше время». Примерно тогда же Подвойский просил детей не забывать, сколь многим они обязаны матери. «Помните об этом для того, чтобы воспитывать, развивать и укреплять свой долг не только в отношении друг друга и в отношении близких, но и дальних, в отношении всего рабочего класса». У Израиля Вейцера было две любви: Наталия Сац и партия.

Вейцер больше всего на свете ценил и берег доверие партии. Когда он уезжал по делам за рубеж и оставлял мне ключи от несгораемого шкафа, между нами неизменно происходил один и тот же разговор.– Я тебе все оставляю.– А что у тебя есть?Взгляд строгий и удивленный.– Партийный билет и ордена.За границей у него был «белый лист» – все его расходы правительство признавало своими. Как дорого это было ему и как дешево обходился государству его белый лист!Он для меня был идеалом большевика-ленинца.

Подруга Серафимовича Соня Гаврилова «чуть не заплакала от радости», когда 2 июля 1936 года ей вручили новый партбилет (в рамках кампании по «проверке и обмену партийных документов»). Другая его подруга, Мирра Готфрид, писала в личном письме: «Эх Серафимыч, разве есть крепости, которых большевики не смогут одолеть? Нет их и не будет. Вот это настоящее счастье… Не может погибнуть человек, если он честен, если он по-настоящему любит свою родину, партию Ленина – Сталина». Ефим Щаденко поздравил «милую родную Марусеньку с Великим праздником Октябрьской Социалистической Революции», а на вопрос старого однополчанина о том, как идут дела, написал: «В нашей чудесной стране все прекрасно, все растет, крепнет и все развивается в нужном для партии и народа направлении. Очевидно ты читаешь наши газеты и радуешься нашим успехам и достижениям не меньше чем мы здесь. Вот и все». Много лет спустя Хрущев вспоминал о своей дружбе с Берией в 1930-е годы:

В то время я смотрел на вещи идеалистически: если человек с партийным билетом и настоящий коммунист, то это мой брат и даже больше чем брат. Я считал, что нас всех связывают невидимые нити идейной борьбы, идей строительства коммунизма, нечто возвышенное и святое. Каждый участник нашего движения был для меня, если говорить языком верующих, вроде апостола, который во имя идеи готов пойти на любые жертвы.

Софье Бутенко, жене директора Кузнецкого металлургического комбината Константина Бутенко и активистке всесоюзного движения жен хозяйственников, было тридцать три года, когда умер начальник ее мужа и покровитель движения общественниц Серго Орджоникидзе. Шестьдесят лет спустя она рассказала о своих тогдашних переживаниях:

Вот мужа взяли – я рыдала, плакала. Но так, как я плакала, когда Орджоникидзе умер, я никогда… у меня вот такие опухшие глаза были, я не могла открыть глаза даже. Секретарь горкома партии даже говорит: «Сколько ж можно?» И он меня посадил на машину: давай я тебя немножко проветрю. То есть вы не представляете, как я рыдала. Я не могла остановиться.

На Всесоюзном совещании жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности, май 1936 г. Софья Бутенко – справа

Когда Сергей Миронов сказал Агнессе Аргиропуло, что, если бы она оказалась врагом, он расстрелял бы ее, а потом застрелился сам, она «пошла на компромисс». Он любил ее так же сильно, как партию. Пока не было нужды выбирать, жизнь продолжалась.

Назад: Часть IV Тысячелетнее царство

Дальше: 18. Центр мира