Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: 13. Идеологическое вещество

Дальше: 16. Дома отдыха

Часть IV

Тысячелетнее царство

14. Новая жизнь

В строительных романах эпохи первой пятилетки большинство старых большевиков обречены на самопожертвование. Их последнее задание – построить вечный дом и завещать его «пролетарскому младенчеству и чистому сиротству». Как говорит один инженер-строитель в «Волге» Пильняка: «Товарищ Моисей… сорок лет отыскивал свою жилплощадь и воевал за нее. И до обетованной земли он не дошел, предоставив Иисусу Навину останавливать солнце. Вместо него дошли его дети. Люди, знавшие Содом, не могут быть во Израиле, – они не годны для обетованной земли». Два великих съезда 1934 года отредактировали сценарий, передвинув действие дальше в будущее. Вечный дом превратился в Дом правительства, в котором Моисей собирался жить с семьей и домработницей, пока волк не ляжет с ягненком, а барс с козленком.

Во время сталинской революции к большевистской эсхатологии прибавилось второе великое испытание (в виде самой сталинской революции). ЦК партии последовал примеру св. Августина, объявив тысячелетнее царство аллегорией. Из трех стандартных реакций на неисполнение пророчества о конце света (продолжение апокалипсиса, бессрочная отсрочка второго пришествия и утверждение, что пророчество на самом деле исполнилось) сталинские революционеры, пережившие коллективизацию, выбрали сочетание двух последних. Воцарение коммунизма неизбежно и в то же время непредсказуемо («так придет, как тать ночью»); социализм как прелюдия к вечности «в основном» построен. Как сказал Киров: «Главнейший вопрос пролетарской революции решен теперь бесповоротно и окончательно в пользу социализма».

Причин для разочарования не осталось. В основании социализма не было трещин, и ничто не преграждало дорогу в будущее. Современники Сталина не могли не видеть очертания и красоту здания социализма. 1930-е годы были временем ожидания и свершения, культуры и отдыха, младенчества и мудрости. Временем «синтеза», сочетавшим «бурю и натиск» с гармонией классической древности. Временем героического семейного быта. Временем, отменившим старость и, возможно, смерть.

* * *

Для некоторых жителей Дома правительства эпоха бессмертия наступила слишком поздно. Карл Ландер и Лев Крицман с трудом двигались и не могли работать вне дома; Владимир Адоратский и Олимпиада Мицкевич продолжали курс лечения на черноморских и кавказских курортах. Василий Орехов так и не оправился от ран и хронической меланхолии. В апреле 1934 года он в последний раз побывал в Форосе. 10 декабря 1934 года, в возрасте пятидесяти лет, он скончался в Кремлевской больнице. Спустя два дня его тело было кремировано. Общество старых большевиков оплатило стоимость урны, места в колумбарии и доски с надписью «член ВКП(б) с 1903 г.».

Но большинство ветеранов революции были готовы к новым свершениям. Получив заряд бодрости от могучего чувства физической радости, они въехали в новые квартиры и приготовились жить и ждать.

В 1935 году в 507 квартирах Дома правительства было прописано 2655 жильцов, из них 700 человек ответственные квартиросъемщики, а остальные – их слуги и родственники, в том числе 588 детей. Квартиросъемщиков было больше, чем квартир, потому что в некоторых квартирах жило по нескольку семей. Всего в Доме правительства было 24 однокомнатных квартиры, 27 двухкомнатных, 127 трехкомнатных, 179 четырехкомнатных, 120 пятикомнатных, 25 шестикомнатных и одна семикомнатная. (В остальных четырех квартирах размещался детский сад, который, несмотря на неоднократные просьбы, так и не получил отдельного здания.) На жилые помещения приходилось 42 205 квадратных метров; на кинотеатр, магазин, клуб и театр – 11 608. Остальные площади принадлежали Секретариату ЦИК (2665 кв. м), комендатуре дома (500 кв. м) и Комитету по земельному устройству трудящихся евреев (365 кв. м).

Ответственные квартиросъемщики делились на «номенклатурных работников» (чиновники, имевшие право на определенные товары и услуги в соответствии с местом в партийно-государственной иерархии), «персональных пенсионеров» (бывшие номенклатурные работники, сохранившие право на товары и услуги) и «неноменклатурных работников» (обслуживающий персонал, премированные строители, администраторы ЦИКа, опальные номенклатурные работники и родственники номенклатурных работников, жившие в собственных квартирах, такие как жена Аросева и члены семьи Сталина). Жильцы, потерявшие право на жилплощадь в результате увольнения или понижения в должности, подлежали выселению; чиновники, продвигавшиеся по службе, могли претендовать на квартиры большего размера. Реализовать это право было нелегко из-за сопротивления со стороны выселяемых; сопротивление могло быть успешным из-за большого количества исключений, основанных на формальных льготах и личном покровительстве.

Претенденты на вселение апеллировали к более могущественным покровителям. Персидский поэт и революционер Абулькасим Лахути, который эмигрировал в СССР в 1921 году и занимал высокие посты в Таджикистане, получил однокомнатную квартиру с большим балконом в 1931-м, когда стал корреспондентом «Правды» и «Известий». В следующем году, в возрасте сорока четырех лет, он женился на двадцатилетней студентке отделения восточных языков из Киева, Цецилии Бенционовне Бакалейщик. К 1934 году у них родилось двое детей, а Лахути стал ответственным секретарем Союза писателей. В августе 1934-го он представлял таджикскую литературу на Первом съезде писателей. Вскоре после съезда секретарь ЦК Каганович попросил Хозяйственное управление перевести семью Лахути в квартиру большего размера. Переезд был отложен из-за более срочных запросов (одна из больших квартир внезапно потребовалась для прибывшего из Германии Георгия Димитрова) и из-за «очень большого сопротивления выселяемых». 22 октября 1934 года Лахути написал Молотову, что «невыносимый трамвайный шум извне, домашняя сутолока и плач грудного ребенка внутри» делают творческий труд невозможным. «Даже отдыха, ночного сна после той общественной работы, которую я веду вне дома, я лишен уже многие месяцы. В результате расстраивается мое здоровье, нервная система. Хиреют и болеют дети. Страдает моя работа, которую партия считает, как будто, полезной. Отсутствует возможность принимать колхозников, учащихся молодых писателей из Средней Азии, которые, приезжая в Москву, желают повидаться со мной». Дальнейшая отсрочка грозила превратить «работника партии и литературы в бесполезного инвалида». Положение дошло «до крайнего предела»; времени оставалось мало. «Можно терпеливо ждать спасения, когда корабль, давший течь, только начал погружаться в воду. Можно ждать, когда корабль наполовину в воде. Но когда волны начинают захлестывать палубу, тогда гибельна каждая секунда промедления». Понадобился еще год и личное вмешательство Сталина, чтобы семья смогла наконец переехать в более просторную квартиру (кв. 110). Спустя несколько месяцев после переезда Лахути послал Сталину традиционное рубаи:

Абулькасим Лахути и Цецилия Бану

Ты, Сталин, более великий, чем величье,

Познал сердца людей и душу красоты.

Душа моя поет и сердце громко кличет,

Что Ленина и Знак и путь, –

все дал мне ты.

Жена Лахути взяла псевдоним Бану («госпожа» на фарси) и стала профессиональной переводчицей поэзии своего мужа и «блестящих мастеров слова», о которых он говорил на съезде. Три года спустя семья переехала в еще более просторную квартиру.

На правительственную часть дома приходилось 60 % или, если считать персональных пенсионеров, 70 % квартир. Большинство номенклатурных квартиросъемщиков состояли в секте с дореволюционных времен (вновь прибывшие, вроде Лахути и Димитрова, и недавно выдвинувшиеся, вроде Хрущева, составляли незначительное меньшинство). Почти все были мужчины: в продолжение дореволюционной (традиционной для сект) практики женщины крайне редко назначались на ответственные должности. Большинство женщин, получивших квартиры в Доме правительства (10 % от общего числа квартиросъемщиков), были персональными пенсионерами, а не действующими чиновниками. Старые различия между «рабочими» (в том числе крестьянами и ремесленниками) и «студентами» (интеллигентами и евреями независимо от происхождения) оставались существенными и очевидными (в речи, жестах, уровне грамотности, домашнем убранстве и семейных праздниках). Рабочие составляли меньшинство среди квартиросъемщиков. Они свободнее себя чувствовали с вахтерами и электриками, чем с бывшими «студентами» (сын Орехова женился на домработнице Ивановых), редко выдвигались на высшие номенклатурные должности и преобладали среди инвалидов, неимущих и рано вышедших на пенсию. Их с трудом заработанные привилегии нуждались в постоянной и ревностной защите.

Одним из таких бывших рабочих (из крестьян) был Павел Герасимович Мурзин, работавший инспектором в наркомате путей сообщения и страдавший от подагры, ревматизма, холецистита и грудной жабы, а также, по его словам, от «злокачественого катара желудка», «калита кишечника» и «миастении сердца». В 1930 году, в возрасте сорока трех лет, он получил разрешение «профессура кремлевской консультации» при Кремлевской больнице СНК «приступить к работе несвязанную с переутомлением и нервной напряженности». Его жена, Мария Семеновна, сорока пяти лет, была, по его словам, «совершенно не способна к труду так как она переживала все мои тяготы до револионнаго периода, а так же в годы революции». Оба нуждались в регулярном санаторном лечении и различных видах материальной помощи. Общество старых большевиков относилось к их просьбам с пониманием, но симптомы не исчезали из-за тесной квартиры, не дававшей «ни спокоя ни отдыха». Неоднократные мольбы об улучшении жилищных условий наталкивались на «нелепость и клевету» со стороны бюрократов, которые «делают, что хотят, пока рабочие томятся в подвалах а им все можно». Другим источником нервной напряженности были новости из родной деревни Мурзина в Самарской области, где его сестра Поля и ее муж Маркел «пахали на себе», не получая от колхоза «некопейки» («и еще очень задание большое трудно его выполнят и очень безсмыслено»). После того как один из их родственников был убит «кулаками», дочь Поли и Маркела Нина переехала жить к Мурзиным, окончательно лишив их спокоя и отдыха.

В 1931 году Мурзин получил квартиру (кв. 130) в Доме правительства. Спустя несколько недель он написал в Общество старых большевиков:

Мне нанесено оскорбление весьма дерзкой хулиганской выходкой на передней моторной площадки трамвая марш 10 в 16 час. дня 27/10 от Театральной площади где я сел до дома правительства. Сначала гр. при посадке в вагон дерзко обратился с женьщиной с ребенком «Куда прешь видишь тесно» и сам сел в двоем на моторную площадку.Как только двинулся вагон этот гр. сделав нога на ногу облокотился спиной на мой бок, я ему заявил, гр. разве я стена и мне тяжело держать так он мне обернувшись с дерзкой презренностью ко мне ответил, ничего вытерьпишь рожа здорова.Мне показался этот тип пьяным и я молча попросил его посторонится и вошел в вагон.Не успел я выйдти он мне в след в присутсвии вагоно вожатаго, двух милиционеров и одного его спутника подобного ему, неменее дерзкой выходкой заявил громогласно, вот видишь я его ликвидировал как класс с площадки и злорадно захихикали. Тогда я обратился к милиционерам выяснить по удостоверению личности этого гражданина, предьявив я документ Общ-ва Старых большевиков милиционеру и этому гр. дважды мне нанесшему оскорбление.

Гражданин и его спутник отказались подчиниться. Мурзин и два милиционера доехали с ними до конечной остановки, призвали на помощь третьего милиционера и выяснили, что хулиганы – уполномоченные 4-го отделения Московского уголовного розыска гр. Пашкин и гр. Кочкин. Мурзин «вошел в вагон с трудом из за приступа сердца и поехал обратно к себе домой совершенно продрогнувшим».

Бывшие рабочие, которым удалось подняться на вершину партийной иерархии, сохраняли ощущение чуждости и память о незаконченном ученичестве. Борьба Ефима Щаденко со вкусами и друзьями его жены была частью борьбы партии с оппозициями. Неправильно полагать (писал он старому другу, видимо имея в виду круг Маяковского), «что суть спора заключается в том, что рабочие, в силу своей осталости и Махаевской ограниченности, не переваривают интеллигенции вообще и еврейской в особенности». Суть заключалась в том (писал он другому старому другу), что «интеллигентные монополисты теоретических знаний не могут не видеть, что рабочий начинает приобретать эти знания, сочетая их с большим практическим опытом, что не у каждого интеллигента можно найти». Победа была одержана, но равенство и единство ускользали из рук. Бывший печатник-брошюровщик Василий Михайлов работал под началом бывших «студентов» и на Днепрогэсе, и на строительстве Дворца советов. Бывший слесарь Иван Гронский оказался рядом со Сталиным, но продолжал (как и его предшественник Семен Канатчиков) играть роль пролетарского надзирателя над легкоранимыми интеллигентами. Даже Павел Постышев, ситцепечатник из Иванова, который очутился на самом верху и отличался красноречием и живостью ума, старался не перечить своим бывшим учителям. Согласно автору отчета о неформальной встрече членов Политбюро с советскими писателями в доме Горького 26 октября 1932 года: «Постышев поразительно скромен. За весь вечер он, кажется, не произнес ни одного слова, стараясь держаться в тени». В 1913 году, когда ему было двадцать шесть лет, он написал своей покровительнице: «Злая, неизбежная судьба пролетария нигде не дает покоя». Большинство пролетариев, достигших высоких должностей (в том числе Щаденко, Михайлов, Гронский и Постышев), были женаты на женщинах выше себя по дореволюционному социальному статусу.

Большинство квартиросъемщиков в Доме правительства были в прошлом «студентами» (провинциальными интеллигентами, вступившими в социалистические секты в гимназиях, семинариях и реальных училищах). Самой многочисленной группой среди них были евреи: 23 % квартиросъемщиков и около 33 % номенклатурных работников (включая персональных пенсионеров). Если считать членов семей, то пропорция еще выше: еврейские женщины были «сверхпредставлены» в социалистических сектах в большей степени, чем мужчины, и многие русские партийцы (в том числе Аросев, Бухарин, Иванов, Рыков и Воронский) были женаты на еврейках. В 1920-е годы количество работниц в партии увеличилось, но осталось незначительным (особенно в высших эшелонах власти): большинство вторых и третьих жен ответственных работников вышли из «буржуазных» и еврейских семей. Евреи, жившие в Доме, различались по социальному происхождению, но почти никто не подпадал под определение «рабочего». Из всех милленаристских восстаний, слившихся в «Великую русскую революцию», еврейское было самым радикальным. Из всех революционеров, живших в Доме правительства, евреи были самыми бескомпромиссными. Модернизация конца XIX века разрушила традиционную еврейскую монополию на некоторые виды посреднической деятельности. Еврейская революция против царской России стала частью еврейской революции против еврейской традиции. Меньшинство еврейских революционеров выбрало сионизм; большинство из тех, кто выбрал интернационализм, сделали это с большей горячностью и готовностью, чем социалисты, выросшие на национальной «почве». Польские, латышские и грузинские большевики, жившие в Доме правительства, исходили из того, что пролетарский интернационализм совместим с родным языком, народными песнями и национальными блюдами. Еврейские большевики ассоциировали социализм с «чистым сиротством», не говорили дома на идиш и старались не передавать своим детям ничего традиционно еврейского. Их дети собирались жить при социализме; сами они продолжали числить себя «евреями по национальности» и узнавать друг в друге соплеменников и товарищей по оружию.

Узнавали друг друга и другие категории жителей: латыши, поляки, поповичи и земляки из разных частей Советского союза, – но все подобные различия меркли в сравнении с местом в номенклатуре, партийным стажем и совместным опытом тюрем, ссылок и Гражданской войны. Отличительными чертами людей, живших в Доме правительства, были черты, которые отличали их от людей, не живших в Доме правительства.

* * *

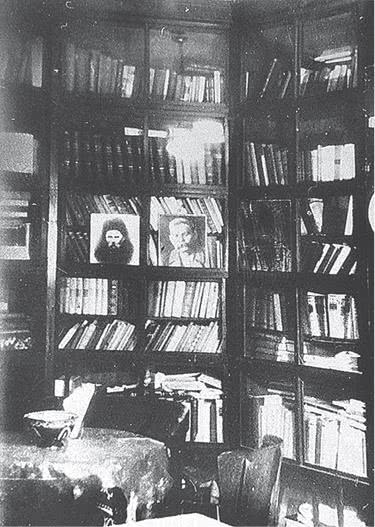

География жилой площади отражала семейную иерархию. Самой большой комнатой и символическим центром большинства квартир был «кабинет отца». Стены кабинетов были покрыты темными дубовыми книжными полками со стеклянными дверцами. Полки изготовлялись в мастерской Дома, часто по индивидуальному заказу, с нишами для дивана и письменного стола. Самыми популярными книгами были многотомные издания в тисненых золоченых переплетах: Брокгауз и Ефрон, «Жизнь животных» Брема и «Сокровища мировой литературы» издательства Academia (номенклатурные работники делали пометки в каталогах и получали книги бесплатно). Аросев собирал редкие книги, Волин собирал первые издания Пушкина и Лермонтова, а секретарь Совета национальностей ЦИК и постоянный представитель Белорусской ССР в Москве А. И. Хацкевич коллекционировал собрания сочинений.

Дополнительную мебель можно было заказать в мастерской (на ее принадлежность Хозяйственному управлению указывали жестяные бирки с номерами) или привезти с собой. Волин любил свой огромный письменный стол, Осинский – свой старый диван, а Аросев – большое венецианское кресло с перламутровой инкрустацией. Михайлов привез темно-зеленое кресло своего тестя, а Халатов – кресла, диван и письменный стол своего отчима. Бывший торгпред в Великобритании А. В. Озерский заказал всю мебель из Лондона. По рассказу его сына Владимира: “…это господин Триверс такой был, который приехал сюда в Москву с отцом в командировку. Отец показал ему квартиру. Тот обмерил все и сделал проект. Под проект были деньги отпущены, и эта мебель вся пришла сюда».

Кабинет Абулькасима Лахути

На письменных столах стояли лампы со стеклянным зеленым абажуром. У Михайлова рядом с лампой стоял офорт с портретом Ленина. У Смилги на столе стоял мраморный бюст Данте, а над столом висел вышитый шерстью портрет Ленина. В кабинете С. Я. Аллилуева было четыре портрета: шелковый портрет Ленина, масляный портрет его дочери Надежды (кисти С. В. Герасимова) и два акварельных портрета работы П. Э. Бенделя – один Сталина и один Дзержинского. У Аросева над столом висел портрет его дочери Ольги работы В. С. Сварога. У Халатова висел портрет его дочери Светланы, тоже Сварога, несколько картин Герасимова (в том числе портрет самого Халатова) и большой ковер с коллекцией сабель и кинжалов. У Гронского, который определил социалистический реализм как «Рембрандт, Рубенс и Репин, поставленные на службу рабочему классу», висели картины И. И. Бродского, Е. А. Кацмана и П. А. Радимова. У начальника Главного управления судостроительной промышленности, Ромуальда Муклевича, на стене висели портреты моряков работы Ф. С. Богородского, а на полу лежала шкура белого медведя, убитого членами челюскинской экспедиции. На стенах кабинета преемника Малькова на посту коменданта Кремля, Рудольфа Петерсона, висели именная шашка, полевой бинокль, планшет, портупея и охотничьи ружья. В кабинете литературного двойника отца Юрия Трифонова висели «английский карабин, маленький винчестер с зеленой лакированной ложей, бельгийское охотничье двухствольное ружье, шашка в старинных ножнах, казацкая плетеная нагайка, мягкая и гибкая, с хвостиком на конце, китайский широкий меч с двумя шелковыми лентами, алой и темно-зеленой».

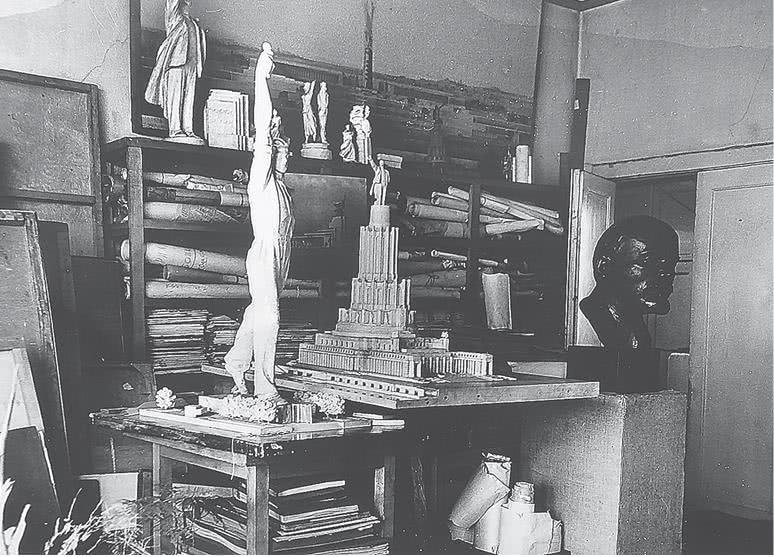

Кабинет Бориса Иофана

Борис Иофан за работой

Студия Бориса Иофана

У Бориса Иофана была большая студия на одиннадцатом этаже. Его соседка снизу, Элина Кисис (дочь работника Комитета советского контроля, которой в 1935 году исполнилось десять), часто бывала у него: «Днем Борис Михайлович любил работать в студии, и я прибегала к нему. Он привязался ко мне: показывал красивые альбомы, открытки, угощал яблоками, гладил по голове. Я впервые у них увидела много такого, чего не было у нас в семье, да и у других. Темные блестящие фигуры и фигурки, поставленные на высокие тумбочки (наверное, из бронзы), и из белого мрамора тоже. Картин много и других замысловатых вещей. Посреди студии – огромные чертежные доски на подставках, с нарисованным высоким зданием, наподобие кремлевских башен, с человеком наверху (он сказал мне: «Это – Ленин»), а над ним голубое небо».

Столовая. Рисунок Юры Трифонова. Предоставлено Ольгой Трифоновой

В некоторых семьях кабинет отца мог служить столовой и спальней родителей, но в большинстве номенклатурных квартир была отдельная столовая (также известная как «гостиная» или «большая комната»). В середине под низким оранжевым абажуром с шелковой бахромой стоял большой стол со стульями; у одной из стен – пианино (большинство девочек и некоторые мальчики занимались музыкой с частными учителями). Остальная мебель была делом вкуса и импровизации. Жена Василия Михайлова, Надежда – бестужевка, профессорская дочь и старая большевичка, вышедшая на пенсию в 1929 году в возрасте сорока лет, – имела твердые взгляды на то, как должна выглядеть гостиная. Помимо стола и пианино у них был стеклянный шкаф красного дерева, полный «симпатичных старинных безделушек»; кушетка с бархатными, вышитыми шерстью подушками; два маленьких кресла; столик для телефона, длинная козетка, еще одно кресло с пуфиком, свежие цветы на подоконниках и, у застекленной двери, ведущей в коридор, столик с вышитым полотенцем и блестящим самоваром.

В большинстве «детских» был письменный стол, одна или две кровати, тумбочка и платяной шкаф. Дочь Керженцева, Наталья, вешала над столом репродукции классических картин (которые менялись в зависимости от ее увлечений); у многих подростков, в том числе у Натальи, на стенах висели географические карты. Няни и домработницы спали рядом с маленькими детьми или в отсеке у входа в кухню. В остальных комнатах жили взрослые дети, престарелые родители и бедные родственники.

Место матери (обычно жены ответственного квартиросъемщика) зависело от отношений в семье. У Подвойских, славившихся взаимным уважением, было два кабинета: отца (он же столовая) и матери (Нина Августовна работала в секторе Ленина в ИМЭЛе). В некоторых квартирах была отдельная «родительская» спальня, которая днем принадлежала матери. (В спальне Петерсонов лежала шкура белого медведя, но в большинстве спален было очень мало мебели и украшений.) Если отец спал в кабинете, у матери могла быть своя спальня (в случае Екатерины Смирновой-Осинской и Татьяны Мягковой-Полоз – маленькие смежные комнаты). В комнате Надежды Смилги-Полуян стоял письменный стол, книжный шкаф, трельяж с духами и фотография ее маленьких дочерей в трусиках. Надежда Михайлова жила в одной комнате с дочерью Маргаритой. Надежде принадлежали старинная кровать, старый комод (с засушенными цветами для аромата) и тумбочка с настольной лампой и стопкой французских романов; Маргарите – кровать, письменный стол и ящик для игрушек. Две дочери Михайлова от первого брака жили в «детской», взрослая дочь Надежды – в отдельной комнате.

Бывшие рабочие, не перенявшие обычаев элиты и не поднявшиеся в высшие слои номенклатуры, кабинетов не имели. У Ивановых было три комнаты, одну из которых они сдавали. В одной комнате жили взрослые, в другой их трое детей. Домработница спала в кухонном отсеке (пока не вышла замуж за сына Орехова). Вся мебель, за исключением одного шкафа и люстры, была казенная. Другой рабочий-пищевик (а ныне член ЦКК, специализирующийся по чисткам), Василий Шуняков, оставил за собой все три комнаты: «родительскую» (Шуняков, как и Иванов, был женат на портнихе из черты оседлости), «детскую» (у Шуняковых было трое детей, двое из которых умерли в младенчестве) и столовую (она же спальня тещи). Домработница спала в кухонном отсеке. Мебель Шуняков сделал своими руками – как большинство бывших рабочих, он страдал от «истощения нервной системы» и проводил много времени дома и в санаториях.

Семья премированного прораба Михаила Тучина жила в двух смежных комнатах в девятикомнатной коммунальной квартире (вместе с семьями трех других премированных прорабов). В комнате родителей стояла кровать, туалетный столик с трюмо и письменный стол, за которым дочь Тучина Зинаида делала уроки (а ее младший брат Вова не делал). В «детской» были Зинина тахта, Вовин диван, «небольшой шифоньерчик», большой буфет, обеденный стол и картина с изображением лисы на снегу.

Серафим Богачев

Осенью 1937 года первого секретаря Коломенского горкома комсомола Серафима Богачева перевели на работу в ЦК Комсомола и вселили в недавно освободившуюся квартиру 65 в Доме правительства. Серафиму и его жене Лидии было по двадцать восемь лет. Оба выросли в крестьянских семьях. По воспоминаниям Лидии:

[Мать Серафима] была очень религиозной старушкой и неграмотной. Он у нее был единственный сын. Она его так любила! Она просто его обожала. Он был добрым, хорошим человеком. Такой внимательный, иногда веселый. Жизнь любил. Мечтал жить в лесу и быть лесником, быть на природе. Когда мы с ним еще дружили, он меня спросил: «Ты согласилась бы жить в лесу, в сторожке?» Я говорю: «Согласилась бы. Я сама люблю природу.» «Это, – говорит, – моя мечта. Но, может быть, когда это закончится… сейчас я не могу. Видишь, какая обстановка в стране. Нам надо работать в комсомоле. А потом я обязательно уйду в лес».

У них была трехмесячная дочь Наташа. Серафим редко бывал дома. («Как раз начиналась, вернее, в новую силу вошла борьба с врагами народа. Вот поэтому все они были очень сильно там перегружены. Их было три секретаря: Косарев, Богачев и Пикина».) Лидия готовилась к поступлению на физмат университета и каждое утро ходила в Ленинскую библиотеку на подготовительные курсы (в Коломне она училась в ФЗУ и должна была экстерном закончить десятилетку). В комендатуре Дома им дали няню. Квартира состояла из двух комнат.

В спальне стояли две кровати. А в простенке детская кроватка, которую мы, кажется, сами покупали. Или, нет, привезли из Коломны…Все это я рассмотрела потом. А когда я вошла в эту квартиру, он поставил мне стул. Я села с ребенком на руках и, знаете, сидела и плакала. Плакала… И когда он пришел, он застал меня на этом месте. Я не вставала со стула, ничего не делала. Я только иногда кормила ребенка грудью (она ведь совсем маленькая была), даже пеленки не меняла. Это было так редко со мной, чтобы я плакала…Он вошел и смутился: «Что такое?» А говорю: «Я не могу. Я не хочу здесь жить. Меня здесь ужасно все угнетает». После нашей квартиры [в Коломне] я почувствовала какой-то холод, что ли… Мрачно как-то все. Занавески на окнах были закрыты. Перед нами кого-то здесь арестовали, что ли…Соседей я никого не знала. Как-то зашла к тем, кто жили то ли этажом ниже, то ли на этом этаже, что-то узнать. Увидела (мне это запомнилось) какую-то огромную вазу с цветами – но не живыми, а искусственными…

Со временем они освоились и привезли ее приданое и большой стол (который подняли по грузовому лифту). Приехавшая из Коломны мама Лидии уволила няню и наняла новую. Сторожа и вахтеры признали в них своих. «Я всегда у них какое-то сочувствие встречала. Постоит с ребенком, поможет поставить коляску. Внимательные такие, добрые. Народ такой… простой чувствовался. И в нас они видели простой народ, без всяких требований». Они купили два ковра – один зеленый, другой «Соколиная охота» – и постелили на паркетный пол, чтобы ребенку было удобней играть и ползать. Но на стены ничего не повесили, оставив их «сухими и голыми». Лидия не ходила в магазины и не готовила: все время занималась и играла в волейбольной команде.

Прямые линии и большие окна «дома переходного типа» показались голыми и сухими многим жильцам. Обживали как могли: расставляли сундуки и комоды, вешали сабли и фотографии, стелили ковры и шкуры. Некоторые тщательно маскировали конструктивистский каркас с помощью толстых занавесок и обоев «под шелк». Надежда Михайлова воссоздала «буржуазный уют» квартиры своих родителей. Евгения Аллилуева (жена брата Надежды Павла, дочь и внучка новгородских священников) обладала, по словам ее дочери Киры, «удивительным талантом создавать вокруг себя уют при помощи самых простых вещей – нарядной скатерти, нескольких картин. В нашем доме любили цветы. Их всегда на стол в большой комнате ставили. Папа предпочитал ландыши, а мама незабудки. На мой день рождения приносили розы и пионы, а весной веточку мимозы. В большой комнате на стене висело несколько очаровательных нежных акварелей – пейзажи и босоногие танцовщицы».

В 1935 году никто точно не знал, что это: хороший вкус новой эры или «стихийно повторяющие себя извечные и ненавистные формы жизни». Некоторые жильцы намеренно оставляли стены сухими и голыми. Некоторые отказывались от занавесок – символа мещанского быта эпохи великого разочарования. Директор Главного управления спиртовой и спиртоводочной промышленности Абрам Гилинский не возражал против ковра на стене, буфета с коллекцией игральных карт (он был страстным преферансистом) и выставки ликерных бутылочек на пианино дочери, но когда теща повесила шторы, он сказал: «Снимите». Иван Краваль, который в 1935 году сменил Осинского на посту председателя ЦУНХУ, согласился на узкие зеленые гардины, которые обрамляли окна его кабинета, не скрывая его самого от глаз прохожих.

Весной 1936 года Адоратский, Аросев и Бухарин отправились в Европу за документами и реликвиями для Института Маркса – Энгельса – Ленина. Адоратского, как всегда, сопровождала дочь Варвара. 5 апреля он писал жене из Парижа: «Я купил медальон с портретом и волосами Маркса, принадлежавший его дочери Женни Лонге… Собираюсь купить кресло, в котором Маркс умер, и деревянное кресло из его рабочего кабинета, на котором он писал «Капитал». Пять дней спустя он посмотрел на бюст Ленина в студии скульптора Наума Аронсона («удачно выражены энергия, воля и глубокий ум») и забрал костюм, сшитый по заказу парижским портным («серый, сшит хорошо, материал шевиот»). Но ничто не произвело на него такого впечатления, как европейские интерьеры. В одном из домов в Голландии все было «сделано необыкновенно удобно и солидно. Комнаты отделаны внутри обязательно деревом: столовая – черным дубом, кабинет орехом, гостиная кленом или березой, спальная выкрашена белой масляной краской, много шкафов, вделанных в стену. Кухня посредине дома; с одной стороны от кухни столовая, с другой спальная. Комнаты все большие, места много; масса всяких запасных помещений». 16 марта делегация прибыла в Копенгаген, где находился вывезенный из Германии архив Маркса и Энгельса. «В отель нас поселили здесь замечательный. Я ни разу в жизни в таком отеле не жил. Очень солидно и всякие удобные приспособления. В шкафу висит, например, голубой мешок, куда можно сложить грязное белье и его тебе выстирают. Ванна и вообще все это очень чистое, и тут же висит увеличительное зеркало, так что вся рожа видна в увеличенном чуть ли не вдвое виде: это для бритья».

В Доме правительства не было голубых мешков для грязного белья и увеличительных зеркал для бритья, но была прачечная (в отдельном здании между домом и церковью) и множество удобных приспособлений, включая никелированные шпингалеты, звонки с электрическими кнопками и фаянсовые унитазы с откидными дубовыми сиденьями. В квартиры с грузовыми лифтами два раза в день приезжали дворники за мусором (в других квартирах был мусоропровод, а в некоторых и то и другое). Два раза в день почтальон бросал письма и газеты в дверную щель. Полотеров и мойщиков окон можно было вызвать по телефону. Парикмахерская (которая располагалась над универмагом) предлагала визиты на дом. Собак можно было оставлять в специальном помещении в подвале. Тир находился под первым подъездом, детский сад на верхнем этаже седьмого подъезда, детский клуб на первом этаже третьего подъезда, а амбулатория с дежурными врачами и медсестрами – рядом с прачечной. Над театром располагался большой клуб, где, по словам Адоратского, «можно заниматься чем угодно – и в шахматы играть, и музыкой – и т. д.». В столовую (которой пользовались служащие дома и делегаты съездов и конференций) никто из жильцов не ходил. Готовили тоже редко: домработницы приносили обеды в судках из столовой, а шоферы (иногда в компании домработниц) привозили их из закрытых распределителей (обычно из Пятого Дома Советов на улице Грановского в нескольких минутах езды). Существовало три вида «заборных книжек»: рабочие, иждивенческие и детские. Инвентарная опись столовой включала разные виды мяса (вырезка, свинина, баранина, ветчина, язык, печень, сосиски, «куры и цыплята» и колбаса копченая, филейная и любительская), рыбы (осетрина, севрюга, балык, судак, кильки, шпроты, сельдь и икра паюсная и кетовая), молочных продуктов, «макаронных изделий», овощей, фруктов, круп, риса, муки, хлеба, пива, сухофруктов, орехов, чая, кофе, повидла и специй (имбирь, перец, гвоздика, корица и кардамон).

Материальная культура Дома охранялась воротами и сторожами. По словам старшей дочери Надежды Михайловой, М. Н. Кульман:

В каждом подъезде Дома правительства был свой вахтер, у него стоял письменный столик, стул и висячий телефон на стене. Это было около входной двери с улицы, около лестницы. Когда кто-либо входил в подъезд, то вахтер спрашивал, к кому он идет, затем как его фамилия, и тогда звонил тому жильцу, которого называл входящий, и спрашивал, можно ли этого человека пропустить. Вахтеры работали круглосуточно, и их было в каждом подъезде три человека. Работали они в смену по одному человеку по суткам и тоже менялись для выходных дней себе. Вахтеры очень строго смотрели, чтобы из подъезда ничего не вынесли чужие люди; если от вас шел человек с чемоданом или узлом, то хозяин квартиры должен был или сам сопровождать того человека, или звонить по телефону вахтеру, чтобы он его пропустил. Причем вахтеры очень хорошо знали жильцов в лицо, но и различали их голоса. Так, один раз от нас женщина понесла узел… но вахтер выйти с узлом ей не дал, сказав, что «дома никого нет из взрослых, а ребенок не может знать, что из дома можно унести». Так ей пришлось вернуться в квартиру и дождаться маму. А когда мама пришла, то вахтер ей сказал: «Тут какая-то женщина от вас хотела вынести узел».

* * *

Мужчины редко бывали дома. «В ту пору все мы были очень увлечены работой, – писал Хрущев, – трудились с большим чувством, с наслаждением, лишая себя буквально всего». По воспоминаниям Наталии Сац, ее муж, нарком внутренней торговли Израиль Вейцер, «говорил очень мало. Его зеленые глаза глядели из-под густых черных бровей умно и пристально. В его движеньях было что-то медвежье. Он не любил быть на виду, не придавал никакого значения своему внешнему виду. О его фанатизме в работе складывались легенды. Уехать в десять утра и вернуться с работы в четыре утра следующего дня он считал совершенно естественным». После того как они поженились (в 1935 году), заместитель Вейцера и их сосед по Дому правительства Лев (Лазарь) Хинчук прислал им цитату из «Евгения Онегина»: «Они сошлись. Волна и камень,/Стихи и проза, лед и пламень». Сац не согласилась: «Если он – проза, – подумала я, – значит, эта проза стоит всей мировой поэзии… «Советская торговля есть наше родное, большевистское дело». Да, Вейцер чувствовал его родным. Он был поэтом советской торговли».

Израиль Вейцер

Сам Вейцер объяснял свой «фанатизм» двумя причинами. Одна – его преданность партии (по словам Сац, он был «идеальным большевиком-ленинцем»). Другая – его местечковое детство.

– Больше всего я боялся субботы. Мать Хана сажала в одно корыто нас троих – брата Иосифа, брата Наума и меня – и мыла одной мочалкой. Маме было некогда, мы вертелись, мыло попадало в глаза – крик, подзатыльники. Мальчишки мы были грязные – бегали босиком по лужам, а корыто одно. Я один раз сказал: «Бог, если ты есть, сделай, чтобы не было субботы».

«Мы не знали отдыха, – писал Хрущев. – Очень часто на выходные дни, когда еще они были (потом они исчезли), назначались либо конференции, либо совещания, либо массовки». На вопрос о том, каким был Сталин, Артем Сергеев, который вырос в его семье, ответил: «Какое было его отличительное качество? Казалось, что он всегда работает… Он работал постоянно везде, всегда».

Михаил Полоз и Марк Беленький работали до двух утра, Арон Гайстер – до пяти или шести. Иван Гронский подробно описал свой распорядок дня:

Вставал я обычно в 8 часов утра. Делал зарядку, принимал холодную ванну, завтракал. Уже в 9 часов я был обязан быть в Кремле. Почти ежедневно в это время начинали работать различные правительственные и партийные комиссии. Раз в 10 дней в 11 утра собиралось Политбюро ЦК, на заседаниях которого я обязан был присутствовать. Заседания, как правило, продолжались до 7 часов вечера с одним перерывом на 15–20 минут. В другие дни заседали СНК и СТО, в работе которых я тоже принимал участие. В «Известия» я, как правило, приезжал после 7 часов вечера. Газета выходила утром… Домой я попадал обычно не раньше 3 часов ночи.

Кольцов диктует

У тех, кто не ходил на службу, был такой же график. Когда Осинский и Елена Усиевич работали в своих кабинетах, их не разрешалось беспокоить. Они не ложились до утра и никогда не ели с детьми. По воспоминаниям дочери Осинского Светланы: «Папа работает, и ему нельзя мешать – вот главное, что мы, дети, знали о нем». Кольцов, согласно его другу Н. Беляеву (Науму Бейлину), «не писал, а диктовал свои произведения». Его секретарь, Нина Павловна Прокофьева, она же Ниночка, приходила на работу к 11:00. «К этому времени Кольцов, поспав три-четыре часа, еще полусонный, успев только наспех выпить чашку крепкого кофе и проглотить таблетку пирамидона от головной боли, начинал диктовать очередную главу». Много лет спустя Прокофьева (в замужестве Гордон) опубликовала воспоминания о работе с Кольцовым.

Обычно по утрам я приходила к нему домой, вначале на Большую Дмитровку, потом в Дом правительства на Берсеневской набережной, где он жил на восьмом этаже в четырехкомнатной квартире и где у него уже был большой кабинет с балконом. Диктуя, он всегда ходил, диктовать сидя не мог.Как живой он сейчас перед моими глазами в этом кабинете.Пришла, сняла пальто в передней, вошла в кабинет, он радушно здоровается со мной, но я вижу по его лицу, что он уже приготовился диктовать, – лицо сосредоточенное, серьезное, отсутствующее. Раскладываю копирку и бумагу и, заложив два экземпляра в машинку, сижу тихо за столом, спиной к окну. Свет падает на машинку, а я несколько в тени. Михаил Ефимович в домашних туфлях, в домашней курточке или в синей вязаной безрукавке и голубой рубашке расхаживает по комнате, изредка останавливаясь у балкона и, вытянув руку вверх, схватившись за косяк двери, долго и задумчиво смотрит вдаль – как мне тогда казалось, на часы в арке ворот дома. Присаживается к столу и, обхватив подбородок рукой, рассматривает коробку «Казбека». Или, подперев щеку, долго сидит, глядя в одну точку и, как мне казалось, начисто забыв и обо мне, и о машинке, и о фельетоне.Но вот он легко встает и медленно, как бы пробуя, диктует первую фразу. Иногда заранее говорит заголовок, а чаще только после того, как продиктует последнее слово.

Владимир Адоратский

Вне дома Кольцов носил костюмы. Он всегда носил костюмы. Софья Виноградская вспоминала его первое появление в редакции «Правды», вскоре после Гражданской войны: «Были косоворотки, толстовки, блузы, гимнастерки, куртки, кителя, френчи, кожанки. Среди этого однообразия пестроты вдруг мелькнул в редакции настоящий костюм». K 1935 году почти все перешли на настоящие костюмы. Даже Вейцер, всегда ходивший в одном и том же тулупе (который служил одеялом, когда он оставался ночевать на работе), купил себе черный костюм. Осинский носил светлые костюмы, Розенгольц носил шляпы (в сочетании с костюмами), Аросев носил фраки и бабочки (и пользовался дорогим английским мылом и одеколоном, которые коробками привозил из заграничных поездок). Председатель Профинтерна Соломон Абрамович Лозовский носил костюмы, сшитые его тестем, известным портным Абрамом Соломоновичем Шамбергом (который жил вместе с ним в квартире 16). По мнению дочери Лозовского от первого брака (и жены Льва Подвойского) Милены, ее отца легко было «представить себе на парижском бульваре». Но «настоящим бульвардье», на ее взгляд, был друг отца и заместитель председателя Верховного суда СССР, Петр Красиков. По воспоминаниям приемной дочери Красикова, Лидии Шатуновской, он был похож на «русского барина». Адоратский купил серый шевиотовый костюм в Париже в тот же день, когда посмотрел на бюст Ленина в студии Аронсона.

За элегантность обоев, костюмов и абажуров отвечали жены. Некоторые не работали: по болезни (как жены бывших рабочих Иванова и Орехова), по собственному желанию (как жены Гронского и Марка Беленького) или по болезни и по собственному желанию (как Надежда Михайлова и Мария Петерсон). Но большинство работали по специальности (врачами, инженерами, экономистами, статистиками, аптекарями, редакторами, бухгалтерами), проводили много времени вне дома и редко видели своих мужей и детей в течение недели. Некоторые продолжали придерживаться сектантского аскетически строгого стиля (серый костюм, белая блузка, тугой пучок), но большинство открыли для себя «элегантность». По воспоминаниям Инны Гайстер, в 1934 или 1935 году ее мама, Рахиль Израилевна Каплан, «вспомнила вдруг, что она красивая женщина. Мама работала. Она в 32-м году кончила Плехановский и работала в Наркомтяжпроме. И вдруг она стала шить платья, и я помню, что даже я внутренне как-то была очень возмущена: что это она два платья шьет, три платья шьет!» (Рахили в то время было тридцать два года, а Инне десять.) По воспоминаниям Ирины Муклевич (1923 г. р.), «года с 35-го… как следует стало уже меняться. Уже было видно – эти красивые жены». Тридцатипятилетняя мама Ирины, член партии и начальник управления в Госплане, пристрастилась к вечерним платьям. Сорокалетняя Надежда Смилга-Полуян, тоже член партии и редактор Малой Советской энциклопедии, носила черные шелковые платья с камеей, которую муж привез ей из Италии. Елена Усиевич, литературный критик и бывший чекист, страстно полюбила шляпы. Большинство женщин коротко стриглись и пользовались духами (Надежда Смилга-Полуян предпочитала Quelques Fleurs). Маникюр снова вошел в моду; губная помада считалась признаком мещанства.

Домохозяйки практиковали аристократическую женственность. В тот вечер, когда сестра Лидии Гронской Елена впервые увидела своего будущего мужа, поэта Павла Васильева, сестры сидели, «примостившись на диване», и «занимались обычным женским делом – вышивкой, шитьем». Надежда Михайлова вышивала подушечки и, по воспоминаниям ее дочери, «хорошо пела, прекрасно играла на пианино, любила танцевать очень. Под конец она была уже довольно полная, но все равно она прекрасно танцевала. И любила очень танцевать». Она одевалась «со вкусом» и носила красивую камею. Лидия Хацкевич любила приглашать подруг на чай. Мария (Мирра) Озерская предпочитала ходить по магазинам (привычка, которую она приобрела в Лондоне, где ее муж был торгпредом). Мария Петерсон посвящала все время хозяйству. По словам одной из ее дочерей:

Мама имела настоящий талант организовывать дом, придавать ему уют и рациональность. У нее был хороший вкус и стремление к красоте, которая всегда вносилась в наш дом. Чувство прекрасного присутствовало в вещах, сделанных ею, в убранстве комнат. От нее нам передалась способность к рисованию и рукоделию. Под ее началом были домработницы, няни, даже приходящие бонны одно время. Она умела распоряжаться, управлять… В молодости мама была очень хороша собой – маленькая, хрупкая, с длинными, ниже колен густыми темными волосами. Эти волосы доставляли маме много хлопот и так ее тяготили, что в середине 20-х годов она отрезала толстенную косу и по моде того времени сделала короткую стрижку и завивку… С тех пор, как я ее помню, мама была уже полной, но легкой в движениях, походке, всегда она носила каблучки.

По воспоминаниям ее дочери Киры, Евгения Аллилуева (Земляницына) «политикой особенно не занималась… Как-то не очень дружила… с тем высшим светом. Там они такие были большевички, а мама – нет. Мама была более женственная, более кокетливая». Она любила музыку и танцы, оперу и балет. «Тогда в моду вошли короткие стрижки, волосы завивали, укладывая их волнами. Мама тоже коротко постриглась. Но у нее была коса, которая хранилась в специальной коробке, и время от времени по торжественным случаям она ее «надевала». По рассказам Киры, большинство женщин в Доме правительства шили платья на заказ: «…причем не только платья, костюмы, но и пальто, шубы. Отечественных журналов мод не было. Если только кто-то из заграницы привозил. Тогда мама брала их, смотрела, а потом со своей портнихой колдовала. Принесет французский журнал мод, выберет платье или костюм, спрашивает Евдокию Семеновну: «А это можете?» – «Евгения Александровна, – отвечала та, – очень трудно, но постараюсь!» И делала».

Евгения Аллилуева Предоставлено Кирой Аллилуевой

В 1936 году в Кремле состоялось торжественное заседание по случаю принятия новой конституции, и Евгения решила прийти в новом платье.

Евдокии Семеновне пришлось, едва ли не за день, создать нечто необыкновенное – темное платье с белой вставкой на груди. Вставка эта могла быть смело отнесена к шедеврам рукодельного искусства. Такие там были сборочки – ювелирная работа, красота. Одна беда, не успела Евдокия Семеновна вовремя его закончить. Дошивала платье в последний момент, как говорится, прямо на маме.В квартире в тот день радио было включено на полную катушку. Исторический момент, как можно упустить. Прямая трансляция. Слышим, Сталин уже речь свою начал, а мама все еще дома. Только одевается. Внизу ее ждала машина с водителем. Папа, конечно, уже в Кремле сидел и нервничал.Мама потихонечку вошла в зал под сталинское выступление и, пригнувшись, стала пробираться на свое место. Когда заседание завершилось, большая часть гостей направилась в Георгиевский зал, где стояли роскошно накрытые столы.К Сталину стали подходить с поздравлениями, наступила мамина очередь. А он ей и говорит: «Что же вы, Женя, опоздали?» – «А как вы увидали?» – простосердечно изумилась мама. «Я – дальнозоркий, вижу на километр. Вы шли пригнувшись. Ну, кто бы себе это позволил, только Женя!»

Павел и Евгения Аллилуевы на Всемирной выставке в Париже Предоставлено Кирой Аллилуевой

Павильоны СССР и Германии на Всемирной выставке в Париже, 1937 г.

Спустя несколько месяцев большая советская делегация отправилась на Всемирную выставку в Париж. Муж Евгении, Павел Аллилуев, был послан в качестве политического комиссара.

Когда мама об этом узнала, бросилась к Сталину: «Иосиф, я вас никогда ни о чем не просила, но так хочется в Париж! Я столько о нем слышала и в гимназии французский учила». Он посмотрел на нее, потом на Ежова, который в этот момент в кабинете находился, и говорит ему, усмехаясь в усы: «Ну что, выпустим ее?»В Париже мама пробыла двенадцать дней. И, по ее признанию, спала по четыре часа в сутки. Все хотелось увидеть. Сам город ей очень понравился. Поразил поток машин, который пропускал пешеходов, потому что так во Франции принято.Похоже, мама чувствовала себя в Париже как рыба в воде. Ходила в «Оперу» и на ревю Жозефины Беккер, которую еще в Берлине видела, побывала в Лувре. Знаменитая «Венера Милосская» привела ее в абсолютный восторг: «Посмотрела на «Венеру» со спины. Она дышит!»…В ресторане они с папой попробовали знаменитый луковый суп и устрицы. Потом мама нам объясняла, что их надо с лимончиком есть и что они даже пищат.

Золотые медали выставки поделили советский павильон Бориса Иофана и немецкий павильон Альберта Шпеера, стоявшие лицом друг к другу. Фасад немецкого павильона представлял собой башню, увенчанную фигурой орла. Фасад советского павильона представлял собой башню, увенчанную фигурами рабочего и колхозницы (скульптора Мухиной). По воспоминаниям Элины Кисис из квартиры 424, один из ранних вариантов «Колхозницы» появился во дворе Дома правительства в 1934 или 1935 году. «Этот макет был чуть выше человеческого роста и сделан из гипса или из глины. В общем серого цвета, и Мухина установила это в фонтане около 21-го моего подъезда. Пока рабочие разнимали доски, от «Крестьянки» что-то отвалилось». Парижская версия вернулась в Советский Союз и была, вместе с «Рабочим», установлена над входом во Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Евгения Аллилуева «умудрилась привезти всем подарки. Хоть и недорогие, но выбранные с большим вкусом. Сталину она купила прекрасную трубку. Он очень ее любил курить, изящная была вещица».

Советский павильон

Главными ценителями красоты были жены обкомовских секретарей и красных директоров. В Березниках Грановские жили в «роскошно украшенном» доме, где «фарфор, серебро, белье и все необходимое для господского дома предоставлялось бесплатно». Софья Бутенко, жена директора Кузнецкого металлургического комбината Константина Бутенко, возглавляла всесоюзное движение жен хозяйственников и инженерно-технических работников (призванное внедрять «культурный быт» на предприятиях их мужей). Во время регулярных поездок в Москву она ходила в Первое художественное ателье на углу Рождественки и Кузнецкого моста, смотрела на модели и заказывала несколько платьев и костюмов (по сто сорок рублей за три с половиной метра лучшего материала плюс триста пятьдесят за работу, то есть примерно две средних месячных зарплаты в РСФСР за каждое платье).

Другим источником красоты был театр. Однажды, когда дочь Наталии Сац Роксана училась во втором классе 25-й образцово-показательной школы, она ударила портфелем девочку по имени Дашенька (после того как Дашенька завладела ее стульчиком в спортзале, хвастаясь, что ее дедушка знаменитый писатель, а ее привозят в школу на машине). Дашенька пожаловалась директрисе, а директриса отправила Роксану домой. На следующее утро Роксана пожаловалась маме.

Понять что-то из этого путаного сбивчивого лепета было невозможно, но мама поняла все. Быстро встала, позвонила в театр, предупредила, что опоздает на репетицию, и стала одеваться. Процесс одевания у нее всегда был непростым, но сегодня она одевалась так, будто отправляется не в среднюю школу, а на дипломатический прием. Зато, когда, сбросив на руки мигом подоспевшей нянечке леопардовую шубу, она пошла по школьному коридору в серебряных лаковых лодочках и ярко-красном платье с широкими, отороченными белым атласом рукавами, результат был ошеломляющий. В это время как раз началась большая перемена, из классов хлынули ребячьи потоки. Однако, заметив маму, даже самые отчаянные мальчишки, неудержимым шквалом несущиеся в буфет, вдруг останавливались, круто меняли курс и устремлялись за ней следом, ошалело глазея.Так получилось, что директриса опять находилась в физкультурном зале, где в это время проходила торжественная линейка по приему в пионеры. Появление мамы с огромной свитой сразу нарушило ее течение. Старшая пионервожатая забыла, зачем у нее в руках пионерский галстук, и, уступая маме дорогу, отошла в сторону, «недопринятый» пионерчик растерянно подергал шеей, сделал зачем-то полный оборот вокруг своей оси и юркнул обратно в «непионерские» ряды. Мама подошла к директрисе.– Я хотела бы увидеть вторую девочку, – сказала она.Дашенька тоже находилась в зале.– Расскажи, пожалуйста, как все вчера произошло, – повелела мама, и Дашенька очень тихо начала:– Она сидела… я подошла… она сказала… Но что именно она сказала, Дашенька не решилась повторить и, опустив голову, замолчала. Тогда мама продолжила ее рассказ сама.– Я правильно все рассказала? Может, что-нибудь было не так? – спросила она в конце.– Так, – пролепетала совершенно сконфуженная Дашенька.– Роксана, подойди сюда, – скомандовала мама, и я вышла на середину, оказавшись между пионерской линейкой и все увеличивающейся толпой зрителей. В полной и абсолютной тишине прозвучали тогда мамины слова:– Заслуги даже самых близких людей – не повод для зазнайства, и ты вчера поступила правильно. Никогда и никому не позволяй себя унижать и впредь. Она кивнула мне, попрощалась с директрисой и вышла.Чуть ли не вся школа высыпала за ней. Смотреть, как она надевает шубу, как садится в машину, как захлопывает дверцу. А когда мама, высунувшись из окошка, озорно помахала ребятам рукой, все дружно замахали в ответ и закричали:– До свидания!..

Наталия Сац с дирижером и композитором Центрального детского театра Леонидом Половинкиным. Предоставлено Роксаной Сац

Хорошо одетыми женщинами и красиво обставленными квартирами славились также высшие чины Красной армии (особенно летчики) и сотрудники НКВД (особенно начальники местных управлений). Когда Сергей Миронов и Агнесса Аргиропуло жили в Днепропетровске, они любили устраивать вечеринки для сослуживцев Миронова. Одна из жен, Надя Резник, начала кокетничать с Мироновым. По словам Агнессы:

Надя, надо отдать ей должное, тоже умела держать себя на высоте. Она была блондинка, и на ней васильковое платье, ей очень шло. Я не могла этого пережить. Голубой – это мой цвет. Мне – шатенке – он шел чрезвычайно. И вот один сотрудник помог мне обменять в торгсине кофейный креп-жоржет не на васильковый, нет, – на бледно-голубой, этот оттенок шел мне еще больше василькового.В Днепропетровске у меня была портниха – волшебница. Тут уж она сочинила фасон. Сверху от талии две легкие складки, они разлетались при ходьбе, как у греческой богини победы Ники.Стол был накрыт изысканно, каждый прибор окружен цветами. И я царила за столом, но после трапезы вдруг вижу – Миронов и Надя уединились на диване в дальней комнате, и все время у них какой-то разговор оживленный… Я прошла раз, прошла два, складки юбки развеваются, как ветер, как голубой воздух, я как будто и правда лечу, как Ника. А Мироша словно меня не видит.

Агнесса попросила свою домработницу позвонить Наде по телефону и сказать ей, что ее срочно вызывают домой. Надя быстро собралась и ушла. Несколько минут спустя она позвонила спросить, что произошло. «Надо уметь себя вести в чужом доме», – сказала Агнесса и повесила трубку. Когда она рассказала об этом Миронову, он «расхохотался в восторге».

Победы на домашнем фронте давались сравнительно легко. Главной заботой Агнессы был отдых на Кавказе.

Перед отъездом в санаторий я заранее, бывало, отправлялась в Киев за тканями, которые покупала в торгсине, шила наряды в Киеве или у своей волшебницы в Днепропетровске.Миронов все говорил мне, чтобы я одевалась поскромнее, стеснялся моих броских туалетов, но я, наряду со скромными, шила и роскошные и оказалась права.Когда мы в ту осень приехали в Хосту, в санаторий ЦК Украины, все молодые дамы там щеголяли одна перед другой – кто лучше одет. Я Мироше сказала: «Ну, видишь? Хорошо, что я тебя не послушалась!»

Одним из старейших товарищей Миронова (они вместе служили на Кавказе в 1920-х) был командир погранвойск, бывший семинарист Михаил Фриновский.

Мы встречались в санаториях на Кавказе. Фриновский был наглый, мордастый. И жена его Нина была очень вульгарна – некрасивая, курносая и сильно, безвкусно красилась. Мы с Мирошей потешались, бывало, над ней. Помню, мне Миронов как-то рассказал, давясь от смеха:– Я сидел в ресторане напротив нее, было жарко, она вспотела, и вдруг вижу – с ресниц и бровей потекли и на щеках смешались с румянами черные потеки, а с подбородка кап-кап в тарелку…Но вот когда мы приехали в Сочи осенью 1936 года, Сережа говорит мне:– Ты только посмотри на Нину! Была похожа на проститутку, а теперь стала интересная женщина!Я увидела и глазам своим не поверила – как подменили! Оказывается, она приехала прямо из Парижа. Там ее «сделали», нашли ее стиль, показали, какую и как делать прическу, подобрали косметику, костюмы. Помню, была она в платье в голубую клетку, в волосах голубая лента, ей все это так шло, что и узнать нельзя было прежнюю. И она это понимала, держалась горделиво.А тут Ягоду как раз сняли (началось его падение) и наркомом внутренних дел назначили Ежова. Как только это известие до нас дошло, Нина и вовсе расцвела. Она не скрывала своих надежд, говорила мне:– Это очень хорошо, Ежов нам большой друг.Они вместе где-то отдыхали и подружились семьями.И в самом деле, через некоторое время читаю в газете: заместителем наркома внутренних дел назначен Фриновский.Что тут в санатории сделалось! Все подхалимы так и кинулись к Нине обхаживать ее.Она уехала на следующий же день. Помню, мы ее провожали к машине. Она в черной шляпке, в элегантном черном костюме в обтяжку, в светлых перчатках, прощается со всеми, нас с Мирошей выделила, обняла меня, многозначительно посмотрела в глаза…Если Фриновский пошел в гору, то и пограничники, товарищи его прошлых лет, могли надеяться на восхождение.Ожидания не обманули. Сережа получил приказ: срочно сдать дела в Днепропетровске и ехать в Новосибирск – начальником управления НКВД всей Западной Сибири.

Михаил Фриновский

Предоставлено А.Г. Тепляковым

15. Выходные дни

Когда Дом правительства строился, советские учреждения работали в режиме «непрерывного производства». После отмены семидневной недели год состоял из 360 рабочих дней, разбитых на семьдесят две пятидневки и пять общих праздников. Все рабочие и служащие были поделены на пять групп, каждая со своим производственным расписанием. В соответствии с идеологией первой пятилетки, предполагавшей неустанную работу автономных индивидов, объединенных в произвольные, но сплоченные производственные «коллективы», предприятия никогда не останавливались, а у членов одной семьи могли быть разные выходные. Жизнь в индивидуальной кабинке регулировалась индивидуальным графиком. Главный идеолог и того и другого, будущий тесть Бухарина Юрий Ларин, сравнивал человека будущего с «улиткой, носящей свою ракушку». Рациональный коллективизм вел к радикальному индивидуализму.

Дом правительства был зданием «переходного типа», совмещавшим коммунальные услуги с уступкой семейному сепаратизму. 1 декабря 1931 года, вскоре после того, как большинство жильцов въехали в свои квартиры, и за год до досрочного завершения пятилетки, непрерывная пятидневка сменилась шестидневкой с общими выходными 6, 12, 18, 24 и 30 числа каждого месяца. Советские граждане, в том числе члены семейных ячеек, получили возможность координировать свои дни и ночи.

Исключение составляли высшие номенклатурные работники и их семьи. Этика неусыпного труда в эпоху культуры и отдыха означала, что тот, кто никогда не спит, спит, когда другие работают. В Доме правительства няни, слуги, бабушки и бедные родственницы рано вставали, готовили детям завтрак (кашу и бутерброды), провожали школьников в школу (переводили через трамвайные пути на улице Серафимовича или передавали шоферам) и приступали к работе по дому. Некоторые готовили сами; большинство сочетали домашние блюда с едой из распределителей. Работающие матери завтракали с детьми или немного позже. Неработающие матери (значительное меньшинство) либо занимались своими делами (шитьем, покупками, общественной работой и разговорами с подругами и родственницами), либо вставали вместе с мужьями и завтракали с ними в кухне или столовой. Мужчины за завтраком не задерживались и не всегда успевали просмотреть «Правду»; шоферы поднимались в квартиру или ждали во дворе. Вскоре после ухода мужчин дети возвращались из школы, и домработницы или бабушки кормили их обедом. Частные учителя приходили во второй половине дня. Некоторые работающие матери ужинали с детьми и жившими в квартире родственниками, другие приходили с работы поздно и ели одни на кухне. Мужчины обычно приходили домой, когда все уже спали. Опорой домашних будней и единственным жильцом, напрямую связанным со всеми остальными, была домработница, которой иногда помогала бабушка (или бабушка, которой иногда помогала домработница).

Шестой день шестидневки был «выходным». Он не назывался «воскресеньем», но служил общим днем отдыха и хронологическим стержнем семейной жизни. После того как со здания социализма были сняты первые леса, день отдыха вернулся в советскую повседневность. Раз в шесть дней бабушки и домработницы уходили в тень, уступая место и время «хозяевам».

Семьи просыпались под звуки радио. Во всех квартирах была радиоточка в виде черной «тарелки» в кухне или столовой. Радио никогда не выключалось, но утром в выходные дни его «делали погромче» и активно слушали. В праздничную программу входили передачи для детей, советская и классическая музыка, а ближе к вечеру – трансляции опер, концертов и спектаклей. За содержание программ и всесоюзную радиосеть отвечал главный специалист по рационализации времени и трудовой этики Платон Керженцев, с 1933 по 1936 год председатель Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК. Помимо радиоточки, у него был немецкий ламповый приемник, который он держал в кабинете.

Все мужчины читали газеты (а значит, и многочисленные фельетоны Кольцова). Некоторые отдыхали от работы, работая над собой. Осинский занимался Гегелем и высшей математикой, Аросев писал романы и вел дневник. Почти все читали художественную литературу – в основном те же книги, что в тюрьме и в ссылке, за исключением русской революционно-демократической традиции (Чернышевский, Кравчинский, Горький) и бельгийского и скандинавского модернизма, которые не вписывались в культуру исполненного пророчества и постепенно выпали из канона. Обязательными остались «Памиры» европейской литературы (Данте, Сервантес, Шекспир, Гёте), русская классика во главе с Пушкиным и Толстым и европейский роман, особенно Диккенс и Бальзак. Приключенческие книги для мальчиков делились на две группы: исторические романы начала XIX века, переосмысленные как литература для подростков (Вальтер Скотт, Фенимор Купер, Александр Дюма), и литература колониальной экзотики, пик популярности которой совпал с юностью старых большевиков (Майн Рид, Стивенсон, Жюль Верн, Буссенар и Джек Лондон). Из современных писателей самым популярным был Ромен Роллан, воспринимавшийся как второе пришествие героического реализма (и его любимых героев – Бетховена и Толстого). Советскую литературу почти никто не читал, кроме специалистов, отвечавших за ее создание и распространение. Главное исключение составляли детские книги (в том числе популярная среди подростков «Как закалялась сталь») и «Петр I» Алексея Толстого (строительно-творительный роман в форме исторической эпопеи).

Другими популярными занятиями были фотография и шахматы. Фотоаппараты часто привозили из-за границы вместе с патефонами и одеждой, и многие мужчины часами проявляли и печатали в запертых ванных (Иван Краваль оборудовал студию у себя в столовой). Шахматы, как и книги, позволяли сочетать культурный престиж с домашним развлечением. Керженцев вырезал отчеты о матчах из газет, хранил их в определенном порядке и подолгу разыгрывал и анализировал. Для большинства шахматы служили средством общения. Яков Бранденбургский играл с наркомом юстиции и председателем всесоюзной шахматно-шашечной секции Н. В. Крыленко, Ромуальд Муклевич – с начальником Главного управления Гражданского воздушного флота и земляком-поляком Иосифом Уншлихтом. Отцы часто играли с сыновьями. Сын Керженцева (от первого брака) рано умер, и он пытался играть с дочерью Натальей, которая предпочитала другие развлечения. Секретарь ЦК Комсомола Серафим Богачев играл со своей женой Лидией. «Сима очень любил шахматы, – вспоминала она, – и мы с ним вечерами, когда было свободное время, усаживались. Он говорил: «Кончай свою математику, давай будем в шахматы с тобой играть».

Многие родители, особенно отцы, проводили выходные с детьми: играли, читали и водили в театр, в кино (обычно в «Ударник» и, в конце 1930-х, в Первый Детский, в зале Нового театра), в Третьяковскую галерею (по другую сторону Канавы), в Пушкинской музей (по другую сторону реки) и в Парк Горького (куда шли сначала вдоль Канавы, а потом вдоль реки). Особенно любили Парк Горького. В 1935 году новая жена Кольцова, Мария Остен, опубликовала книгу от имени десятилетнего немецкого мальчика, которого они с Кольцовым усыновили в Сааре и привезли в Дом правительства. Книга называлась «Губерт в стране чудес». Одним из чудес был Парк Горького, где Губерт побывал весной 1934 года, вскоре после приезда.

Площадки, аллеи и дорожки были превращены в зеркально-гладкие катки. Были тут катки и для начинающих, и для массового и фигурного катания, площадка игр и аттракционов. По вечерам они были ярко освещены, играли красноармейские оркестры. В глубине парка находилась лыжная станция, которая тянулась до самых Ленинских гор. Немало прекрасных часов провел я зимою в Парке культуры и отдыха, катаясь то на коньках, то на лыжах или салазках.

Книга М. Остен «Губерт в стране чудес»

Губерт в Парке культуры и отдыха

В следующий раз он был в парке весной:

Повсюду красят, строят, пишут лозунги. Цирк уже готов, лодки-качели открыты. Перед театром и кино вывешиваются афиши о новых постановках. Гигантское колесо, вышка для парашютных прыжков, скетинг-ринг… Я не знаю, куда направиться и с чего начать.Бегаю, как по лабиринту, то туда, то сюда. Комната смеха. Читальня. Ресторан. Детский городок. Водная станция… Из павильона доносятся звуки оркестра. Подальше играют на гармошке. Где-то танцуют фокстрот. В другом месте обучают народным танцам. Я смотрю на публику, и мне кажется, что каждый стремится к какой-то определенной цели. Лишь я один растерянно мечусь взад и вперед. Это потому, что для меня все ново.В Парке культуры и отдыха я провел немало веселых дней. Я бывал там не один. Подружился с новыми ребятами, ходил со школьными товарищами. Мы купались, катались на лодке, занимались физкультурой, вертелись на колесе смеха, катались на роликах, ходили в театр, кино и цирк. К сожалению, нам еще не разрешали прыгать с парашютом, так как мы слишком легки, но зато мы часами смотрели, как прыгают другие.

«Губерт в стране чудес» вышел в специальном выпуске кольцовского «Огонька». Если советские дети хотят походить на героя-антифашиста Георгия Димитрова, писал в предисловии к книге Георгий Димитров, они должны знать историю Губерта. «Быть как Димитров, – писал Димитров, – значит быть последовательным пролетарским бойцом», а быть последовательным пролетарским бойцом – значит знать разницу «между радостным, правдивым миром социализма и подлым, изолгавшимся, кровожадным миром фашизма». Большинство соседей Губерта и Димитрова по Дому правительства хотели быть как Димитров и любили ходить в Парк Горького. Дочь Бориса Волина, Виктория, которой в 1935 году исполнилось четырнадцать, смотрела там кино, танцевала на балах, ела мороженое, каталась на коньках и гуляла. «Гуляли. Гуляли, гуляли, гуляли… Целовались, гуляли. Все было». В 1935 году в парке было двадцать аттракционов. Кроме тех, которые назвал Губерт, были карусели, «Сталкивающиеся автомобили», «Вниз головой» и «Комната чудес». К категории «Музыка и песня» относились ежедневные симфонические концерты, не менее десяти оркестров, «массовое пение» на площади Пятилетки и на Ленинской площадке и музыкальный центр, в который входили Кабинет музыкальных аттракционов, Кабинет слушания грампластинки и Кабинет музыканта любителя-одиночки. Театральные представления проходили в Зеленом театре на 20 тысяч мест, Закрытом театре на 1270 мест, Музыкальном театре на 1500 мест, Малом драматическом театре, цирке Шапито (два спектакля в день) и Театре для детей на Алее пионеров.

Театр был повсюду: в театрах, школах, парках, квартирах и детских садах. Актеры и режиссеры московских театров были предметом поклонения, героями сплетен и желанными гостями. Самыми популярными театрами были Большой, Малый, МХАТ, Вахтангова и, в меньшей степени, Камерный и Новый. Жители Дома предпочитали классический репертуар, не любили Мейерхольда и считали своим долгом ходить на балет (в Большом театре номенклатурные работники и их семьи имели право на места в царской ложе).

Выходной Аросева 24 сентября 1934 года не отличался от любого другого.

Детей отправил в Парк культуры Горького. Одевался, умывался. Играл с сыном.За детьми, и в театр. «Кармен». Оставил там детей. Сам – в книжные магазины. Купил много интересного. Особенно доволен Петраркой.Столовая СНК. Звонил Кагановичу. Он уехал в город, звонил в Кремль – еще не приехал.За детьми. Отвел обедать в столовую СНК, сам в библиотеке столовой читал Ал. Толстого «Петр I».Домой.Читал Петрарку. Положительно нет того, кто бы не бился над вопросом о смерти!Балет в консерватории. Очень хорошая Мария Борисова из студии Дункан. Острая женщина.Читал Петрарку.

Дома Аросев устраивал домашние спектакли, в которых участвовали его младшие дочери, Ольга и Елена. (Старшая дочь Наталья жила с новой семьей матери в коммунальной квартире; Ольга и Елена жили с отцом, воспитательницей и домработницей; сын Дима жил с матерью в соседней квартире; Аросев делил время между младшими дочерями и новой женой с сыном.) Феликс Кон играл с женой и друзьями в шарады; жена Осинского Екатерина Смирнова играла с детьми в «литературные игры».

В литературные игры можно было играть по-разному. У дочерей Аросева был книжный шкаф с большой полкой.

Он ставил на эту полку книги, довольно много книг, и мы должны были за неделю все это прочитать. Мало того, надо было письменно или устно рассказать, что же мы прочли. Это чтобы мы не хитрили, уверяя, что прочли, а на самом деле схалтурили. Но заставлять нас было не надо, мы любили читать и читали до ночи. Спать мы ложились поздно, потому что всегда ждали отца, ведь у него очень часто были вечерние приемы в ВОКСе. Мы всегда прислушивались, по звуку лифта определяли, на каком этаже он остановился, и когда слышали, как в замок вставляется ключ, быстро ложились в кровать и притворялись спящими. Папа заходил, думая, что мы спим, целовал нас, а потом или уходил в квартиру 103, или ложился спать.

Большинство отцов внимательно следили за чтением своих детей, которое мало чем отличалось от их собственного чтения в тюрьмах и ссылках. Осинский, по воспоминаниям его дочери Светланы, «очень к этому относился строго. И считал, что без его разрешения брать с полок его книги нельзя. Однажды только я помню, в его кабинете никого не было, и как-то он не ожидался, и я взяла Данте и смотрела «Божественную комедию» с рисунками Доре ужасно страшными. А в этот момент он вошел. Но он не ругался, а сказал, что время придет – мы будем Данте читать».

Чтение вслух было традиционной формой общения в дворянской и интеллигентской среде, важным способом создания и поддержания духовной близости и неотъемлемой частью подпольного быта старых большевиков. Осинский в детстве слушал, как читает его отец, а потом сам читал своим единоверцам и Анне Шатерниковой (их связь продолжалась в 1930-е годы). Теперь пришел черед детей.

Не так часто, но и не так уж редко он читал нам вслух. Был разработан ритуал. Мы садились на диване, по очереди кто-то из нас троих сидел рядом с ним. Он сам заготавливал для нас какое-то питье, которое мы называли вином (думаю, что это был разбавленный фруктовый сироп), каждому давал стаканчик. Открывал книгу, и начиналось бесконечное наслаждение; в конце неизменно просили: папа, еще! И папа не оставался глухим к нашим просьбам. Что он нам читал? Детские книги, может быть, читала нам мама, читали, конечно, и сами (я выучилась читать в три года, чем вызывала всеобщее удивление. Однажды при гостях мне дали газету, и, сильно картавя, я бойко прочла: новости рынка) – Маршака, Чуковского, позже – Кассиля, Гайдара. А с папой? Помню, как читали Жюль Верна. Открывались огромные, в кожаных переплетах, тяжелые атласы, по которым следили путь кораблей и разыскивали места, где находился Таинственный остров или высаживались дети капитана Гранта. Папа читал нам Диккенса, особенно мы любили «Большие ожидания» с их смешным началом. Слова «То-то будит весила», обращенные Джо Гарднери к маленькому Пипу, стали нашими домашними… «Песнь о Гайавате» местами я знала наизусть с папиных слов. Гоголь – «Страшная месть», «Заколдованное место», «Майская ночь», «Иван Иванович и Иван Никифорович», а потом и «Мертвые души», Некрасов, которого он особенно любил, Тургенев, особенно «Записки охотника»; рассказы и «Степь» Чехова; Короленко; «Записки из мертвого дома» Достоевского, «Детство» Толстого, Оскар Уайльд, Гюго, Доде, Гофман, Гейне (и на немецком языке тоже), Киплинг. Пушкина читали мало – «Капитанскую дочку», «Кирджали», «Песни западных славян». Пушкина он только собирался нам читать, очень его любил.

Керженцев, победивший Осинского на дебатах в гимназии № 7 в 1905 году, читал своей дочери Диккенса, Пушкина и Гоголя. Аросев читал дочерям «Мертвые души» за день до того, как повел их на «Мертвые души» во МХАТ (в свой выходной 30 мая 1935 года). Директор архива наркомата иностранных дел и бывший торгпред в Турции Аким Юрьев читал своей дочери Гиббона. Не исключено, что его вдохновил всеобщий любимец.

– Я ее купил на распродаже, – сказал мистер Боффин. – Восемь томов, красные с золотом. В каждом томе алая лента, чтоб закладывать место, на котором остановишься. Вы знаете эту книжку?– А как она называется, сэр? – осведомился Сайлас.– Я думал, может, вы и так ее знаете, – несколько разочаровавшись, сказал мистер Боффин. – Она называется «Упадок… и… разрушение русской империи» (Мистер Боффин одолевал эти камни преткновения медленно и с большой осторожностью.)– Ах, вот как! – И мистер Вегг кивнул головой, словно узнавая старого друга.– Вы ее знаете, Вегг?– Последнее время мне как-то не приходилось в нее заглядывать, – отвечал мистер Вегг, – был занят другими делами, мистер Боффин. Ну, а насчет того, знаю ли я ее? Еще бы, сэр!

* * *

На ужин приглашали очень редко. В шахматы и преферанс обычно играли в кабинете. Председатель Главспирта Абрам Гилинский играл со своими заместителями; председатель КОГИЗа (Книготоргового объединения государственных издательств) Давид Шварц играл с братом, мужем сестры и Александром Коном (сыном Феликса). Когда мужчины играли в карты, женщины уходили в театр или пили чай в столовой. Особой популярностью карты пользовались среди сотрудников НКВД. Приезжая в Киев, Сергей Миронов играл с заместителем наркома внутренних дел Украины Всеволода Балицкого, З. Б. Кацнельсоном. Агнесса, которая любила ездить в Киев за покупками, приходила с ним.

Мы ходили к заму Балицкого каждый день. Миронов пристрастился к этим посещениям, чуть не до утра засиживался – азартно играли в карты. Бывало, сядут втроем – зам Балицкого, Миронов и еще один из начальства – и играют на большие деньги. Балицкий участия в игре не принимал, даже не знал об этом. Они сидят в кабинете, а мы – жены – в гостиной, ну и перемываем косточки всем знакомым от нечего делать. А время позднее, Миронов выскочит:– Ага, дай денег!Значит, проигрался. Я давала, что же делать, а сама злюсь – размахнуться с покупками уже не смогу! Бывало, за вечер все деньги просадит. Уйдем оттуда, я – упрекать:– Ну как ты тратишь!А он посмеивается:– Не беспокойся, все тебе вернется.И чудо – действительно возвращалось. И дня не пройдет, как Миронов принесет деньги – и много.

Выяснилось, что Миронов проигрывал по специальному заданию и после каждого проигрыша получал от Кацнельсона деньги в особом конверте.

Впрочем, вскоре Ежов стал наркомом, друг Ежова Фриновский стал замом, а друг Фриновского Миронов стал начальником Управления НКВД по Западно-Сибирскому краю. Секретарь крайкома Роберт Эйхе боялся Миронова, и он перестал проигрывать.

В Новосибирске нам предоставили особняк бывшего генерал-губернатора. В воротах, оберегая нас, стоял милиционер.Там был большой двор-сад, в нем эстрада, где выступали для нас приезжающие местные актеры, и еще отдельный домик-бильярдная. В самом дворце устроили для нас просмотровый кинозал. И я, как первая дама города, выбирала из списка, какой именно кинофильм сегодня хочу посмотреть.У меня был свой «двор», меня окружали «фрейлины» – жены начальников. Кого пригласить, а кого нет, было в моей воле, и они соперничали за мое расположение. Фильмы выбирала я, с ними только советовалась.Мы, бывало, сидим в зале, смотрим фильм; «подхалимы» несут нам фрукты, пирожные… Да, да, вы правы, конечно, я неверно употребляю это слово. Точнее сказать «слуги», конечно, но я называла их подхалимами – уж очень старались они угодить и предупредить каждое наше желание. Они так и вились вокруг нас. Их теперь называют «обслугой» (не «прислугой» – прислуга была у бывших)…Несут пирожные, знаете какие? Внутри налито мороженое с горящим спиртом, но их можно было есть не обжигаясь. Представьте себе, в полутьме зала голубые огоньки пирожных. Я-то, правда, не очень их ела, берегла талию, ела чаще всего одни апельсины.

В Доме правительства такое поведение не приветствовалось и не практиковалось. Даже в гости ходили редко. Исключениями были Шварцы и Гайстеры, которые дружили и часто приглашали друг друга на ужин. Обе семьи, с общими корнями на дне черты оседлости, были большими, шумными, преуспевающими и общительными. В какой-то момент домработница Гайстеров устала от большого количества нежданных гостей и перешла в семью командующего ВВС РККА Якова Алксниса, который жил в квартире 100, этажом выше брата Арона Гайстера, Семена (Сюни). Через месяц она вернулась, соскучившись по детям Гайстеров, которых вырастила. Другим любителем застолий был известный эксцентрик Карл Радек, чей пудель по кличке Черт первым встречал гостей. «Если гости при входе сразу не снимали шапки, он сзади прыгал, и шапка была в зубах. Его сажали за обеденный стол, ставили тарелку перед ним, и он аккуратно чавкал». По воспоминаниям Элины Кисис, дочь Радека Соня «была эффектной девушкой. К ней в гости ходили разные ухажеры, больше летчики. Иногда компания напивалась, и в ванной их тошнило».

Писатели тоже любили большие сборища. Наряду с известными художниками и актерами они были частыми гостями на правительственных приемах и сановных днях рождения. Кольцов славился способностью бывать на нескольких одновременно. Аросев, который не любил Кольцова, посещал их как писатель и как председатель ВОКСа (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей). 24 октября 1934 года (спустя ровно месяц после того, как Аросев купил томик Петрарки) был выходной день.

Я отправился к Димитрову. Раскольников – тоже. Димитров серьезный, симпатичный, был в военной форме. Она не идет к нему. Руки у него красивые, очень красивые. О болгарских делах. Вернулся домой. У меня уже сидели Барбюс и Госсе.Пришли Раскольниковы. Все мы тепло и дружно беседовали о зверствах фашистов. Много фактов рассказывал Барбюс. О прошлых днях нашей русской революции – тут было первое слово мне. Я приводил так много интересных фактов, что французы требовали писать обо всем и давать в переводы.Что ж, пожалуй. Только редакторы безграмотны и с притупленным чувством красоты.В 9 вечера, когда ушли Барбюс и Госсе, я с женой – к Тарасову-Родионову. Там его обычная компания. Там же Каменев и прекрасный пианист Луговской, и туда же пришел прощаться со мной уезжающий на Дальний Восток т. Чиненов (бывший солдат, прекрасный мужик и чуткий революционер – скромный). Пианист хорошо играл. В особенности Листа, пьесу, посвященную «Восстанию лионских ткачей». Я прочел Чехова, Зощенко. Заразил чтением так, что даже Каменев стал читать стихи Волошина (конечно, однотонно, но с приукрашиванием).