Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: 12. Поднятая целина

Дальше: Часть IV Тысячелетнее царство

* * *

Важным исключением на фоне всеобщего урбанизма стала литература об «отсталых национальных республиках, осуществляющих переход от полуфеодальных отношений к социалистическим, минуя капиталистические». В Средней Азии и Казахстане, где главным врагом считались «феодальные, патриархальные и родовые отношения», призыв Кольцова показывать победу молодого большевистского распорядка над его слабоумным вековым предшественником прозвучал особенно актуально. Изменения в сюжете, вызванные крайней отсталостью, включали больший контраст между двумя распорядками (разделенными почти всей историей человечества) и обилие женщин и детей в роли положительных героев (отражавших связь отсталости с незрелостью). Одним из основателей литературы «большого путешествия» был пролетарский писатель и член кружка Серафимовича, Федор Каллистратович Федотов.

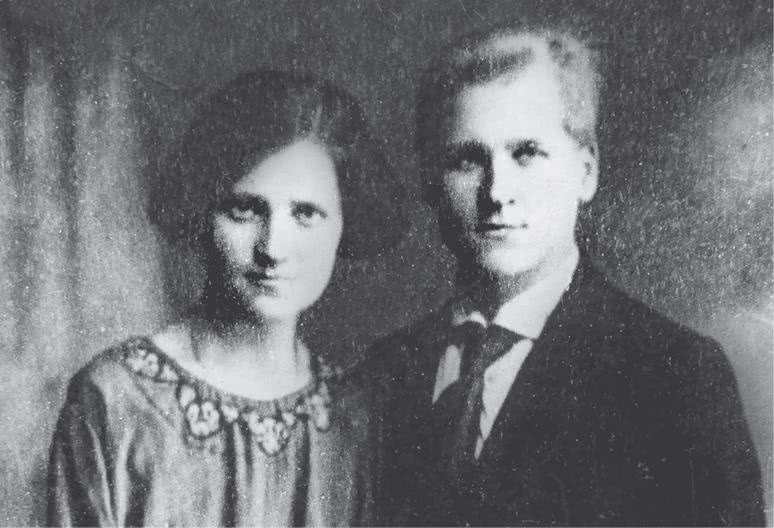

Федотов родился в 1887 году в крестьянской семье, рано вступил в социалистический кружок, сидел в тюрьме за распространение листовок, а в 1914-м эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке он познакомился со своей будущей женой, Розой Лазаревной Маркус (она выросла в Николаеве и одно время работала в парижской шляпной мастерской). Согласно интервью, которое она дала много лет спустя, он поцеловал ее один раз в жизни – в 1917 году, когда услышал новость о революции в России. Согласно анкете, которую Федотов заполнил в 1931 году, он пробыл в США примерно пять лет. «Рабочий шахтер-забойщик, но работал токарем и грузчиком. В 1914 г. вступил в секцию большевиков (Нью-Йоркскую). В 1915–6 г. президент союза портовых рабочих. Был одним из организаторов американской компартии. Там же был арестован и присужден на 10 лет. В Трентонской тюрьме просидел один год и бежал в СССР». В СССР Федотов занимал должности секретаря Семиреченского обкома в Алма-Ате, члена ЦК компартии Туркестана в Ташкенте и заведующего оргинструкторского отдела Ошского окружкома в Киргизии.

Федор Федотов и Роза Маркус

Во время коллективизации Федотов находился в Ферганской долине, в Базар-Курганском районе. Он вел дневник, который много лет спустя издал (и, видимо, отредактировал) его биограф.

Кратко опишу положение. У нас в Базар-Курганском районе, где проводилась сплошная коллективизация, произошло важное событие.Седьмого марта, в десять часов утра, получаем известие: в Базар-Кургане баи, вооружившись, подняли восстание среди дехкан.Я сажусь на коня и скачу в Коканд-Кишлак, откуда звоню по прямому проводу в Андижан, в ОГПУ, и требую дать помощь на Базар-Курган. Поднял на ноги местную милицию, которая снарядила пятнадцать человек в Базар-Курган.Наша машинно-тракторная станция в это время была в опасности. Когда я вернулся обратно с милицией, то узнал, что в Базар-Кургане произошел бунт местного населения, организованный баями, которые требовали освобождения арестованных кулаков. В этом переполохе были убиты три человека – милиционер и двое из местного актива, и ранен секретарь райкома.В этот же день и там же толпа дехкан под руководством баев и ишанов выступила с требованием роспуска колхозов.

Помощь прибыла, осада была снята, и сплошная коллективизация пошла своим чередом. Но Федор Федотов мечтал стать писателем. Его первым опытом была пьеса, написанная в 1916 году для профсоюза портовых рабочих в Эри, штат Пенсильвания. «Я еще напишу свою настоящую книгу, – писал он в дневнике пятнадцать лет спустя, – книгу, которая расскажет о жизни, которая сама будет куском этой жизни, горячей, суровой и увлекательной. Это будет волнующая книга… Честное слово… Она будет дымиться в руках…»

Федор, Роза и их сын Лева

В 1930-м, в год Базар-Курганского восстания, он написал беллетризованные воспоминания о приключениях пяти безработных в Америке. Итальянец Фрэнк – «черный, как жук», анархист; ирландец Рэд – «огненно-красный» профсоюзный активист; «негр Виллы» – консерватор, мечтающий разбогатеть и переехать в Африку; а «американец Понч» – силач, «чуждый каких бы то ни было идей, принципов и убеждений». Фред, от чьего лица ведется повествование, – русский революционер. Они бродят по стране в поисках работы и часто голодают. Администрация шахты пытается нанять их в качестве штрейкбрехеров, но они отказываются. Страховой агент предлагает им денег за поджог незастрахованных домов, но только Фрэнк, Понч и Виллы соглашаются. Фред и Рэд нанимаются в матросы, узнают, что их корабль везет оружие интервентам в Мурманск, устраивают мятеж, и суд приговаривает их к десяти годам в Трентонской тюрьме. Согласно отзыву Александра Исбаха, «материал любопытный, но малохудожественный». В 1931 году Федотов поступил в литературный семинар Института красной профессуры. 12 марта они с Розой и восьмилетним сыном Левой переехали из Первого Дома Советов в Дом правительства, в квартиру 262.

По воспоминаниям Исбаха, который учился в том же семинаре: «Учеба давалась ему не так уж легко. Вначале он был чрезмерно жесток с классиками. Сурово изобличал реакционность Гоголя, развенчивал Тургенева, донимал язвительными замечаниями Гюго… На парткружках, при проработке международных вопросов, любил рассказывать об американских делах. Здесь, конечно, он знал неизмеримо больше нас. Да и не только об Америке. Он изъездил два океана, хорошо знал Монголию».

Ему удалось опубликовать две книги. Первая – иллюстрированная детская повесть о двух монгольских сиротах, мальчике и девочке, которые перестают бояться ламу, буржуя и китайских и японских генералов, вступают в пионеры и поют песню о советском барабанщике на новые слова:

Пунцук, монгол-охотник,

Пунцук, монгол-охотник,

Пунцук, монгол-охотник ружье взял.

Он подпрыгнул,

громко крикнул,

всех ламишек разогнал.

Оба собираются в Москву. Мальчик научится строить «не юрты, а дома, заводы и железные дороги», а девочка станет учительницей.

Во второй, более взрослой книге действие происходит в Базар-Кургане во время сплошной коллективизации. Главный герой – киргизский коммунист Галим Исакеев, а центральный эпизод (стандартный в литературе «большого путешествия») – собрание бедняков, которые сначала отрицают существование кулаков, но после того, как новые истины через уши входят в голову, составляют список сорока двух хозяйств, подлежащих ликвидации. Решающему сражению предшествует традиционный квест, в ходе которого Исакеев с помощью молодых женщин и детей ищет клад с хлопком, охраняемый огромным басмачом, богатым торговцем и коварным трактирщиком («хозяином чай-ханэ»).

В январе 1933 года, в разгар голода, ЦК партии принял решение о создании при машинно-тракторных станциях независимых политотделов, которые отвечали бы за выполнение плана и борьбу с вредителями. Начальниками назначались опытные партийные организаторы, отобранные Центральным комитетом (всего 17 тысяч), а негласными заместителями – сотрудники ОГПУ. В марте 1933 года Федотова вызвали в ЦК, но в список не включили (если верить Исбаху, потому что его настоящая книга еще не была написана). Он обжаловал решение, получил назначение в политотдел Алтайского зерносовхоза и в середине апреля прибыл на место.

За первым коротким письмом Исбаху последовало долгое молчание. «Не писал раньше, – объяснял он в следующем письме, – потому что первое время было не до писем. Ты представляешь себе положение, когда все руководители совхоза (за малым исключением) оказались вредителями, организация которых была до полсотни человек, когда их надо было выкорчевывать». Работа была нелегкой и «напряжение огромное», но он ни на что не жаловался, потому что «нет для большевиков таких трудностей, чтоб они не брали». Он описывал «резвые вихорьки степной пыли», обещал прислать очерк о пережитом и просил печатную машину, редактора и женорга. Политотдел размещался в «бывших кулацких домах».

Спрашиваешь, как жизнь моя? – Чудесная жизнь, охвачен работой, увлечен, работаю с легкостью (несмотря на большие трудности) и желанием таким, с каким и в Москве, по правде сознаться, не работал. Единственное, что омрачает иногда мое настроение, – отсутствие времени для чтения, для литературной работы. Веду записи в дневнике. Но книга, книга, Саша, стоит. И это больно. Чувствую иногда отсутствие литературной среды, Саша, – тебя, песенника, поэта нашего («В политотдел умчитесь вы…»), скучаю о сыне.

Федор Федотов с сыном Левой

Четвертого сентября 1933 года заместитель Федотова по линии ОГПУ направил в Москву следующую телеграмму:

Федотов 29 августа под вечер, часов в пять-шесть, вместе с завгаражом, политруком Клюшкиным и командиром роты Кирилловым выехал на охоту в местность лугов, что 10–12 километров северо-западнее от центральной усадьбы зерносовхоза. Эти луга покрыты озерами, болотами, кустарниками, травой и прочим.По прибытии на место охоты Федотов отделился от остальных и ушел вперед. На берегу озера, на лугах Федотова застал припадок эпилепсии, который его сбросил в мелкую воду, где он, очевидно, захлебнулся и утонул. В это время в том месте он был одинок и в здравом рассудке.На другой день в шесть-семь часов вечера (30 августа) мною лично обнаружен и извлечен из воды труп Федотова, но никаких признаков насилия не обнаружено. Произведенным вскрытием трупа врачами-экспертами также никаких признаков физического насилия не установлено.

13. Идеологическое вещество

Хрестоматийные истории первой пятилетки состояли, как марксизм в ленинском определении, из трех частей: индустриализации (строительства экономического фундамента социализма), коллективизации (уничтожения той силы, которая порождает капитализм «постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе») и культурной революции (превращения советских граждан в советских людей). Как сказал рабочий судья в платоновском «Впроке» о бывшем дураке Пашке: «Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество».

Самой заметной частью культуры были науки и искусства. Летом 1931 года Илья Збарский поступал на химический факультет МГУ (орден трудового Красного знамени, присужденный его отцу за увековечение тела Ленина, приравнивался к пролетарскому происхождению). Он подал документы на отделение органической химии, но ему сказали, что такой специальности не существует.

– Ну что же, тогда, может быть, физической химии?– Такой специальности тоже нет.– Какие же специальности есть?– Есть «инженер по производству серной кислоты», «инженер по производству анилокрасителей», «инженер по производству пластмасс», «инженер…– Простите, но я имел в виду учиться химии.– Нам нужны не кабинетные ученые, а специалисты, необходимые для социалистической промышленности.

Збарский хотел пойти по стопам отца, но не знал, какая инженерная специальность этому соответствует.

Я пошел на биологический факультет университета. Оказалось, что такого не существует, есть зоологическое и ботаническое отделения. Когда я сказал, что хочу заниматься биологической химией, мне ответили, что такой специальности нет, а есть охотоведение (бывшая зоология позвоночных), рыбное хозяйство (бывшая ихтиология), борьба с вредителями (бывшая энтомология), физиология труда (бывшая физиология животных) и т. д. и физико-химическая биология. По-видимому, не могли придумать, во что ее переделать. Так как эта специальность показалась мне единственной, где сохранилась наука, я подал туда документы и был принят.

Работа Збарского в Мавзолее не подлежала марксистскому анализу и публичному обсуждению (сам он называл себя «парасхитом», но официально назывался «сотрудником»). В других науках и искусствах молодые пролетарские специалисты непролетарского происхождения воевали со своими профессорами и – в борьбе за партийный патронаж и право определять ортодоксию – друг с другом. Урбанисты, дезурбанисты, конструктивисты, РАППовцы, АХРРовцы и инженеры по производству серной кислоты проектировали новый мир на развалинах старого. Решающим критерием успеха было одобрение со стороны ЦК партии. Самые успешные революции произошли в аграрной экономике (благодаря прямому вмешательству Сталина) и художественной литературе (вследствие ее чрезвычайной важности и благодаря прямому вмешательству Сталина).

Илья Збарский в студенческие годы Предоставлено И. Б. Збарским

Поворот к политике насильственной коллективизации подтвердил победу марксистов Крицмана (изучавших классовое расслоение в деревне) над неонародниками Чаянова (настаивавшими на нерыночной специфике крестьянских хозяйств). Чаянов лишился своего института, отказался от своих взглядов и занялся изучением совхозов. В последний день Первой всесоюзной конференции аграрников-марксистов в декабре 1929 года Сталин должен был поздравить участников и поставить перед ними новые задачи. («При сплошной засоренности фактических с/х работников Чаяновщиной, Челинцевщиной и Кондратьевскими мыслями, – писал Гайстер в письме Крицману, – противопоставить всему этому повседневную агитацию и пропаганду марксизма – большое и ответственное дело».) Вместо этого Сталин заклеймил всех аграрных экономистов и объявил политику ликвидации кулачества как класса.

Двадцать первого июня 1930 года Чаянов был арестован как член Трудовой крестьянской партии, организованной его коллегой, профессором Н. Д. Кондратьевым. Партию придумало ОГПУ, но, как часто бывает с инквизициями (расследованиями греховных мыслей), одним из авторов вымысла был сам Чаянов. В его фантастической повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) в 1930 году представители крестьянской партии должны были войти в правительство, в 1932-м стать большинством, а в 1934-м издать декрет об уничтожении городов. В реальном 1930 году крестьянская утопия десятилетней давности выглядела правдоподобной реакцией на декрет об уничтожении крестьянства. 2 сентября 1930 года Сталин писал Молотову: «Не думают ли господа обвиняемые признать свои ошибки и порядочно оплевать себя политически, признав одновременно прочность Советской власти и правильность метода коллективизации? Было бы недурно». В конечном счете обвиняемым по делу Трудовой крестьянской партии делать этого не пришлось (а обвиняемым по делу Промпартии пришлось). «Подождите с делом передачи в суд кондратьевского «дела», – писал Сталин Молотову 30 сентября. – Это не совсем безопасно». 26 января 1932 года Коллегия ОГПУ приговорила Чаянова к пяти годам лагерей.

Крицман подвергся общественной критике за то, что вызвал критику Сталина. Спустя полгода (12 июля 1930 года) он написал Сталину и спросил, действительно ли речь на конференции аграрников-марксистов следует толковать как критику его работы. В январе 1931-го Сталин ответил, что не поддерживает поднятую против него кампанию в прессе. В апреле 1931-го он указал на некоторые ошибки в речи Крицмана на международной аграрной конференции в Риме. Крицман ответил, что его слова были неверно истолкованы и что он следовал указаниям товарища Сталина «не только потому, что считал их для себя вообще обязательными, но и с большой охотой, так как они вполне соответствуют и моему собственному пониманию этих вещей». Культурная революция на аграрном фронте кончилась триумфом собственного понимания Крицмана в той мере, в какой оно соответствовало указаниям товарища Сталина.

В литературе монополия авербаховского РАППа дожила до апреля 1932 года. Роль Чаянова играл Воронский, а после дела «Непогашенной луны» – дух Воронского. «Воронщина» превратилась в символ неонародничества, «блинного национализма» и абстрактного гуманизма. Одним из ее позднейших представителей стал Андрей Платонов, противопоставивший дураков и юродивых «целостному масштабу». Как писал Авербах в рецензии на «Усомнившегося Макара»:

И Маркс и Ленин не раз, как известно, сравнивали строительство социализма с родами, т. е. с болезненным, тяжелым и мученическим процессом. Мы «рожаем» новое общество. Нам нужно величайшее напряжение всех сил, подобранность всех мускулов, суровая целеустремленность. А к нам приходят с проповедью расслабленности! А нас хотят разжалобить! А к нам приходят с пропагандой гуманизма! Как будто есть на свете что-либо более истинно человеческое, чем классовая ненависть пролетариата, как будто можно на деле проявлять свою любовь к «Макарам» иначе, как строительством тех новых домов, в которых будет биться сердце социалистического человека.

В рассказе Платонова есть двусмысленность, заключил Авербах, «но наше время не терпит двусмысленности». Партия «снимает всякую возможность противопоставления «целостных масштабов» «частным Макарам».

Среди пролетарских объединений, оспаривавших право РАППа на монополию марксизма в литературе, был кружок Серафимовича, в который входили Исбах, Парфенов и Ильенков. В день выхода постановления от 22 апреля 1932 года, которое объявило о роспуске пролетарских литературно-художественных организаций в пользу создания «единого союза советских писателей», члены кружка собрались на квартире Серафимовича в Доме правительства. «Что прошло, то прошло, – сказал, по воспоминаниям Исбаха, Серафимович. – Точно исцелились мы от злой лихорадки. А теперь давайте вперед смотреть, как работать будем. А ну – каковы ваши планы, молодые люди? Что вы скажете в свое оправдание?»

Культурная революция в литературе закончилась победой частного Макара в той мере, в какой он соответствовал целостному масштабу. За проверку рукописей с точки зрения целостного масштаба отвечало Главное управление по делам литературы и издательств под началом бывшего РАППовца Бориса Волина. Вступая в должность, Волин обещал «решительный поворот в сторону особой классовой бдительности». Два года спустя, 9 апреля 1933 года, он объявил о создании «интегральной цензуры» и репрессиях в отношении нерадивых цензоров.

Унификацией литературной продукции занимался ОГИЗ (Объединение государственных книжно-журнальных издательств). 5 августа 1931 года председатель ОГИЗа Артемий Халатов пришел на заседание Политбюро с докладом. Редактор «Известий» Иван Гронский (он жил в первом подъезде, по другую сторону Нового театра от квартиры Халатова) описал произошедшее в своих воспоминаниях:

В повестке дня стоял вопрос о работе ОГИЗа. Докладчик – Халатов. Он вошел и встал не там, где положено, а возле другого конца стола, ближе к Сталину. Только Халатов собрался докладывать, Сталин ему бросает:– Почему вы в шапке?Халатов растерялся:– Вы же знаете, я постоянно хожу в этой шапке.– Это неуважение к Политбюро! Снимите шапку!– Но, Иосиф Виссарионович, почему?Я никогда прежде не видел Сталина в таком состоянии. Обычно он был корректен, говорил тихо, а тут – буквально взбешен. Халатов не стал снимать свою злополучную шапку, Сталин вскочил и выбежал из зала заседаний. В полушутливых тонах мы все стали уговаривать Халатова: «Артем, не валяй дурака…» Халатов послушался, стал делать доклад. Вернулся Сталин. Сел. Поднял руку. Молотов, как всегда, объявил, что «слово имеет товарищ Сталин».Короткое выступление генсека сводилось к следующему: «Политическая обстановка в стране изменилась, а мы, мол, этого недоучли. Мне кажется, что ОГИЗ надо разукрупнить. Я предлагаю выделить из ОГИЗа пять издательств».Предложение это было принято. Халатов, таким образом, вышел с заседания никем.

Артемий Халатов с Максимом Горьким

На самом деле из ОГИЗа было выделено только два издательства (Партиздат и Государственное научно-техническое издательство), а Халатова сняли в апреле 1932 года. Бюрократическая конкуренция сыграла не меньшую роль, чем шапка. Одним из инициаторов выделения Партиздата из ОГИЗа был глава Культпропа ЦК и близкий друг Гронского, Алексей Стецкий. (Вскоре после переезда в Дом правительства Стецкий и Гронский поменялись квартирами: Стецкий въехал в кв. 144, где был прописан Гронский, а Гронский перевез свою более многочисленную семью в кв. 18 в первом подъезде, под квартирой Радека, который часто писал в «Известия» и иногда сопровождал Гронского с работы домой.) Халатов стал начальником Центрального управления по подготовке кадров Народного комиссариата путей сообщения, а спустя три года – председателем Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей. Он продолжал жить в Доме правительства и носить папаху.

* * *

Преобразование наук и искусств и создание интегральной цензуры служили достижению главной цели культурной революции: влезть под череп психологии товарища Пашки и налить ему во все дырья большевистское идеологическое вещество.

Самым эффективным видом хирургии была чистка (публичная исповедь перед общим собранием конгрегации), а самым показательным объектом чистки был классический большевик из подполья – Александр Воронский.

Чистка Воронского состоялась в Государственном издательстве художественной литературы 21 октября 1933 года, через четыре года после его восстановления в партии и через полтора года после изгнания авербахов. На вопрос, «что сделал Воронский, чтобы изжить «воронщину», Воронский ответил: «Очень мало сделал. Я считаю, что «воронщина» в основном правильна». Его политические ошибки, настаивал он, никак не повлияли на его литературные взгляды. «Я считаю, что эти вопросы не находятся в связи с оппозицией. Я не понимаю, какое отношение теория непосредственных впечатлений имеет к вопросу о троцкизме… По вопросу психологии творчества я по-прежнему стою на той точке зрения, на которой стоял, и считаю ее единственно правильной для советского искусства».

Воронский не утверждал, что имеет право на точку зрения, отличную от партийной: он утверждал, что партия, в отличие от Авербаха, не имеет определенной точки зрения на психологию творчества. На все вопросы существовал один правильный ответ; правильность ответа зависела от нужд строительства социализма; нужды строительства социализма определялись партийным руководством. Когда партийное руководство молчит, а авербахи всесильны, дискуссии теряют смысл. «Я, в конце концов, пришел к убеждению, что мне нужно лучше сломать свое перо по вопросам критики. Я его и сломал».

Александр Воронский

Комиссия по чистке не признала за ним такого права. «Вы говорите – я сломал перо, – сказал один из инквизиторов. – Это – не ваше личное дело. Партия должна потребовать от вас – нет, вы перо не ломайте, вы должны разоблачить свою политическую литературную постановку, потому что своим пером вы нанесли большой вред пролетарской революции, всей партии и советской литературе». Смирение перед партией требовало самоусовершенствования по ее образу и подобию. «Я лично не сомневаюсь в искренности Александра Константиновича, – сказал директор ГИХЛ Николай Накоряков. – Но это признание своих ошибок стоило ему таких сил, что сделало его не активным… За сломкой его пера, как политического оружия, врученного ему партией, конечно, последует сломка многих оружий, наконец, самого себя». Воронский должен снова встать под ружье и сделать это со всей искренностью настоящего солдата партии.

Воронский знал, в чем состоит его долг, но продолжал утверждать (неубедительно, с точки зрения большинства членов комиссии), что, с одной стороны, не может говорить того, во что не верит, а с другой – что его взгляды изменятся сами собой, если партия издаст соответствующее постановление. В рамках исповеди на чистке он предложил общую теорию культурной революции.

«Я долго думал над этим вопросом: что такое случилось со мной? – сказал он. – И ответ мой такой: я считаю, что центральная задача нашей оппозиции заключалась в борьбе с аппаратом ЦК и с советским аппаратом… Теперь я себя спрашиваю: каким образом случилось то, что я поставил такую задачу? Я на этот вопрос таким образом отвечаю: я давал неправильный ответ на вопрос об отношениях массового движения… с аппаратом, демократии и централизма, демократии и партии, партии и руководства». По сути, продолжал Воронский, это очень старый вопрос. Бакунин выступал за массовое движение, народовольцы сформировали подпольную партию, а Ленин доказал, что партия есть воплощение массового движения. Первые ученики Ленина представляли собой органическое единство верующих.

Там никто не требовал, что тебе нужно сделать так-то. Ты это делал сам, и это не подкреплялось никакими формальными основаниями. Когда произошла революция, в первое время, вы сами знаете, что тут преобладало стихийное начало. Поэтому для меня вопрос о построении государства как аппарата, партии… не стоял в такой острой степени… А потом он встал. Он встал, потому что гражданская война окончилась, и здесь встал вопрос о построении. Я увидел, что строится большой государственный аппарат. Я видел дальше, что строится массовая организованная открытая партия, и те же самые вопросы, которые стояли передо мной на заре революционного движения об отношении массовой борьбы к руководству, об отношениях класса и партии, партии и того же руководства, – они снова встали, и тут я не сумел разрешить этого вопроса. Мне показалось, что у нас происходит бытовое обрастание. Мне показалось, что наш аппарат становится слишком громоздким, как советский, так и партийный. Мне показалось, что руководство слишком преобладает над демократией, что централизм преобладает над демократией, а из этого у меня вытекало все остальное.

«Все остальное» – это вступление в оппозицию, присоединение к различным платформам и участие в событиях 1927 года.

Вы смотрите, как должна дальше логически мысль развиваться. Она так и развивалась. Если аппарат является таким, если он обрастает, если он становится чужим, если он становится излишне бюрократическим, то тогда, конечно, ни о каком построении социализма не может быть и речи, ни о какой серьезной индустриализации не может быть и речи, ни о какой серьезной победе диктатуры пролетариата не может быть и речи. Вот как передо мной тогда стояли вопросы, и я их разрешил…Что дальше случилось? Дальше я увидел, что я ошибся. В чем я ошибся? Что, собственно, указало на мою ошибку? На мою ошибку указала одна вещь, это коллективизация и индустриализация. Я поставил так вопрос: ну хорошо, наш аппарат очень плох, очень бюрократичен, в нашей партии преобладает руководство над массовой работой, над инициативой масс, но каким же образом можно все-таки такую громадную махину при помощи этого аппарата двигать? Одно из двух: либо эта вещь провалится, либо моя критика аппарата неправильна.

По версии Воронского, «революция сверху» действительно началась сверху, потому что ее инициировал аппарат, и при этом была подлинной революцией, потому что аппарату удалось сдвинуть с места такую громадную махину. Второе пришествие настоящего дня отличалось от первого, но конечные цели – построение социализма и победа диктатуры пролетариата – оставались прежними. То же справедливо и в отношении отдельно взятого солдата революции: стихийное «доверие» сменилось формальным послушанием, но приверженность органичному единству (нетерпимость к «двусмысленности») осталась неизменной. Культурная революция должна была восстановить первоначальное доверие: превратить секту в церковь, не потеряв невинности. Воронский, участвовавший добровольцем в подавлении Кронштадтского восстания, преодолел сомнения и нашел свое место в строю.

Успех общего дела – как и предполагалось по строительно-творительному сюжету – не вызывал сомнений. Но можно ли доверять Воронскому? Преодолел ли он сомнения? Нашел ли свое место в строю? Члены комиссии сочли признание чистосердечным, а попытку отделить литературу от политики неприемлемой. «Что касается литературных взглядов, – сказал Воронский в заключение своей исповеди, – то я сказал, и еще раз повторяю, что свои теоретические взгляды я считаю до сих пор правильными и отказаться от них я сейчас не могу. Если кто-нибудь пришел бы и сказал: как угодно отказывайся, я, положа руку на сердце, скажу, что я не могу этого сделать».

Что это значило? Что он не разоружился перед партией – или что партия еще не выработала официальную позицию по вопросу психологии творчества? И что, если сам товарищ Сталин пришел бы и сказал: как угодно отказывайся? Председатель комиссии (старый большевик, председатель ЦК профсоюза рабочих полиграфической промышленности и член ЦКК Борис Магидов) задал самый главный вопрос в последнюю очередь.

Председатель. Какова роль товарища Сталина в нашей партии?Воронский. Вам незачем задавать этот вопрос, потому что лично у меня всегда были с тов. Сталиным самые лучшие отношения. Разногласия у меня с ним были принципиального характера. Я его считаю, так же как и партия считает, лучшим идеологом и вождем нашей партии.Председатель. На этом мы закончим сегодня нашу работу.

Воронский прошел чистку и был оставлен в партии.

* * *

Федор Каверин «выдержал экзамен на современность» и заслужил место в Доме правительства. Но его попытка заглянуть «по ту сторону сердца» оказалась преждевременной и привела к серьезному творческому и финансовому кризису. Будущее Нового театра зависело от нового подхода к теме прозрения. Последней надеждой Каверина была пьеса Михаила Ромма «Чемпион мира». В мае 1932 года он записал в дневнике: «Надо сделать все, чтобы эта пьеса пошла в новом здании». Примерно тогда же он написал администратору театра Якову Леонтьеву: «В этой неизвестности, в общем нередком озлоблении, в невольном одиночестве и собственной колючести – одна форточка – экземпляр «Чемпиона».

Михаил Давидович Ромм был одним из первых российских футболистов, членом сборной 1911–1912 года, чемпионом Тосканы в составе «Фиренце» в 1913-м, тренером сборной Москвы на Всесоюзной Спартакиаде 1928-м и соратником Подвойского по Спортинтерну. «Чемпион мира» – его первый литературный опыт. Действие происходит в США. Магнат Фергюссон оплачивает тренировки боксера-любителя Боба, который готовится к бою за звание чемпиона мира. Боб – шахтер, его противник Крауфорд – негр. Фергюссон надеется стать губернатором и хочет использовать бой в своей предвыборной кампании. Крауфорд – более сильный боксер, но он получает анонимные угрозы и специально проигрывает, чтобы избежать «негритянских погромов». Боб узнает о произошедшем и разоблачает Фергюссона. Фергюссон проваливается на выборах, шахтеры и негры находят общий язык, и Коммунистическая партия получает больше голосов, чем обычно. По заключению цензора, «пьеса показывает безобразный шовинизм американцев, тяжелое положение угнетаемых негров и беззастенчивость капиталистов Америки в своих политических комбинациях».

Каверин нашел идеологически безупречный сюжет, идеально подходящий для «условного реализма». Он был «увлечен до предела, до восторга, до самозабвения». Готовясь к работе над пьесой, он читал Теодора Драйзера, Джека Лондона, Джона Дос Пассоса, брошюры о спорте и расизме и статьи Ленина по национальному вопросу. Он поставил сложную сцену в баре, куда «негры-пролетарии» в ярких костюмах приходят спеть «Глубокую реку», «выпить кока-кола, съесть арбуз или пожевать кукурузы (любимые негритянские кушанья)». «В культурном отношении, – писал он в заметках к спектаклю, – негритянское население значительно отстало от среднего уровня Америки. Только матрос Стрэнг находит с ними общий язык, просто указывая им путь из рабства. Стрэнг показывает советские журналы с иллюстрациями, и когда вся масса тесно сплотилась вокруг него, только что спорившие между собой вожди – сионист Альмерс, шовинист Холлис и примиренец Форрест – оказались вместе, в одной враждебной группе». Кульминацией спектакля должна была стать сцена в раздевалке во время боя – под аккомпанемент невидимых барабанов, свистков, трещоток, рупоров, громкоговорителей, хлопающих дверей и «всякого рода дудок». «Сенсационная шумиха» предвыборной гонки и боя тяжеловесов должна была сопровождать зрителя в фойе и кафе. По контрасту пение «Интернационала» отличалось «убедительной простотой»: «Здесь должна помочь та конспиративность, с которой слушают новую песнь рабочие негры, и неуверенность в исполнении Стрэнга, который не просто заиграл, а только пробует подбирать мотив». Тема духовного пробуждения удачно сочеталась с «подчеркнутой выразительностью» и «хорошей театральной условностью».

Ромм опасался за свою пьесу. «Я боюсь, что акцент на плясках в основном, быть может, неверен, – писал он Каверину 2 июля 1932 года, – неверен акцент на первобытности, поскольку американские негры от первобытности отчалили, а к урбанизму не причалили». Театральная условность и выразительность не должны конкурировать с убедительной простотой. «Спорт – это широкий простор и строгая линия стадионов, спорт – это простое, красивое в своей рациональности движение, из которого вытравлено все лишнее, все тормозящее, все снижающее его эффективность, спорт – это простой удобный костюм, простая, здоровая психика, простые, здоровые взаимоотношения между мужчиной и женщиной».

Администратор театра Яков Леонтьев боялся за театр и за режиссера. Посреди продолжающихся споров о новом здании, новой эстетике и новой постановке он подал заявление об уходе. В своем последнем письме Каверину он писал, что любит его по-прежнему, но что его «горячность» в отношении «Чемпиона» «не вызывается ни обстоятельствами, ни… качествами пьесы». Чрезмерные увлечения опасны, писал он. «Мне горько за Ваше состояние».

Каверин не сдавался. К весне 1933 года была закончена работа над спектаклем и получено разрешение цензора. Последним экзаменом стал специальный просмотр для членов Народного комиссариата иностранных дел. 4 марта 1933 года Каверин писал в дневнике:

Сейчас – часа через три, сюда, в наш театр, придут серьезные и веские люди: Стецкий, Бубнов, Литвинов, Крестинский, Карахан, Шверник, Каменев, Киселев и много других. Они придут за тем, чтобы посмотреть генеральную репетицию «Чемпиона мира» и решить, можно ли этот спектакль пускать в публику. Никаких великих грехов ни в политическом, ни в художественном отношении – на спектакле нет. Дело в Америке, о которой спектакль говорит резко, а дипломатические отношения с ней в этот напряженный в мире момент могут заставить убрать эту резкость – по существу, снять спектакль на неопределенное время.Совесть моя чиста. Между тем очень волнуюсь. Волнуюсь, потому, что сорванный наполовину постройкой сцены, неоконченной и сейчас, план года срывается и вырывается из рук. До боли обидно за семимесячную работу коллектива (а мою – почти годовую). Боюсь за то, что при эдакой аудитории актеры повиснут в воздухе, спектакль пройдет вяло – под знаком волнения не по существу, – люди не театральные, но значительные не учтут этого, и так случайно сложится репутация у спектакля, от которого мы должны начать новую жизнь.

Согласно одной из любимых застольных историй Федора Каверина (в изложении Александра Крона), серьезные и веские люди, среди которых не было Литвинова, «сидели с каменными лицами, после просмотра долго шушукались и ушли, еле попрощавшись». Спектакль запретили, но Каверин не терял надежды и в конце концов дошел до наркома Литвинова, который жил рядом с театром в квартире 14. Литвинов обещал прийти.

И вот через несколько дней в пятом или шестом ряду пустого и холодного зрительного зала сидел немолодой человек в накинутой на плечи шубе, с удивительно умными и веселыми глазами на массивном лице. Спектакль шел для него одного. Кроме него в зале было не больше десяти человек – сотрудники и друзья театра. Никаких инструкций от Каверина они не получали, но подразумевалось, что они будут смотреть не только на сцену.Знаменитый дипломат оказался на редкость непосредственным зрителем. Он смеялся, ахал, хлопал себя по коленям и несколько раз подносил к глазам платок. Смотреть на него было наслаждением. И с каждым актом росла надежда…По окончании просмотра к наркому приблизился своей раскачивающейся походкой Федор Николаевич и, застенчиво улыбаясь, спросил, какое впечатление произвел на него спектакль. Максим Максимович долго и ласково тряс Каверину руку:– Спасибо вам, что вытащили. При моей адской занятости в кои веки выберешься в театр. А тут полезное с приятным, и по службе приехал и удовольствие…– Вам понравилось?– Очень. Я ведь почти совсем не знал вашего театра. Давно так не волновался.– Так вы считаете, что нам удалось до некоторой степени передать…– Даже не до некоторой. Очень правдиво. Так именно оно и бывает.Федор Николаевич расцветает:– Значит, спектакль можно выпускать?Выражение лица Литвинова меняется.– Ни в коем случае. Что вы, дорогой мой, да разве вы не знаете?.. А, впрочем, конечно не знаете. В высшей степени несвоевременно.– Максим Максимович, это катастрофа. Столько труда, денег! Одной фанеры целый вагон истратили…Литвинов захохотал. Долго не мог остановиться. Этот вагон фанеры его насмешил и растрогал.– Голубчик вы мой… Вагон фанеры…Затем стал серьезным, взял Каверина под руку и пошел к выходу.Вернулся Федор Николаевич с таким сияющим лицом, что у всех опять затеплилась надежда.– Какой человек! Если бы всегда со мной так разговаривали…Спектакль не пошел.

Шестнадцатого ноября Советский Союз и Соединенные Штаты установили дипломатические отношения. 19 декабря Политбюро приняло решение о желательности присоединения к Лиге Наций.

Все милленаристские секты, от Иисуса до Джима Джонса, живут во враждебном окружении. Сталинскую революцию обрамляли «военная тревога» 1927 года, отказ Коминтерна от соглашательства 1928 года, биржевой крах 1929 года и переход к политике коллективной безопасности в 1933–1934 году. Рост непосредственной угрозы со стороны Германии привел к снижению потенциальной угрозы со стороны остального капиталистического мира. Осада была снята, сталинская революция закончилась. Федор Каверин не выдержал испытания Домом правительства. «Чемпион мира» появился слишком поздно.

* * *

Сталинская революция начала замедляться в 1933 году (одновременно с понижением производственных планов, сокращением числа рабочих-заключенных, прекращением массовых депортаций и обещаниями помочь каждому колхознику приобрести корову), но торжественное открытие новой эры и окончательное осмысление идеологического вещества произошло на XVII съезде партии в январе-феврале 1934 года.

XVII съезд, известный как «съезд победителей», официально объявил, что старый мир разрушен, а фундамент нового заложен. По словам председателя Центральной контрольной комиссии Яна Рудзутака:

Если Маркс дал основную теоретическую установку исторического развития общества, неизбежности гибели капиталистического строя, неизбежности создания диктатуры пролетариата, составляющей переход к бесклассовому обществу; если Ленин дальше развил учение Маркса применительно к эпохе империализма и диктатуры пролетариата, то Сталин развернул теоретически и дал практические формы применения учения Маркса – Ленина – как в определенной исторической и экономической обстановке через диктатуру пролетариата привести общество к социализму. Наша партия под руководством товарища Сталина, выполнив свой план великой стройки, создала прочный фундамент социализма.

Фундамент социализма покоился на скалистом дне, очищенном от идиотизма деревенской жизни. Как сказал первый секретарь Ленинградского обкома и член ЦК Сергей Киров: «Социалистическое преобразование мелкобуржуазного крестьянского хозяйства было самой трудной, самой тяжелой и самой сложной проблемой для пролетарской диктатуры в ее борьбе за новое социалистическое общество. Именно эта проблема, именно этот так называемый крестьянский вопрос и порождал в головах оппозиционеров сомнения в возможности победоносного строительства социализма в нашей стране. Этот главнейший вопрос пролетарской революции решен теперь бесповоротно и окончательно в пользу социализма».

Партии пришлось нелегко («Надо прямо и совершенно определенно сказать, – заявил Постышев, – что репрессии были в эти прорывные годы решающим методом «руководства» многих партийных организаций Украины»), но победа была одержана, победителей судит история, а смысл истории – в неизбежности одержанной победы. Задачами следующих пяти лет были «окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового социалистического общества».

Постышев (справа) и Орджоникидзе на XVII съезде партии

Некоторым раскаявшимся оппозиционерам разрешили выступить с публичной исповедью. «Если я с этой трибуны беру на себя смелость представить вам эту летопись поражений, эту летопись ошибок и преступлений, – сказал Каменев, – то только потому я могу это сделать, что чувствую в себе сознание того, что для меня это – перевернутая страница, прошлое, труп, который я могу так же спокойно, без личных чувств анатомировать, как я анатомировал в былые времена и, надеюсь, смогу еще анатомировать политические трупы врагов рабочего класса, меньшевиков и троцкистов».

Личное перерождение – следствие и частный случай всемирного преобразования. 7 ноября 1927 года Евгений Преображенский стоял рядом со Смилгой во время демонстрации оппозиции. 31 января 1934-го он был другим человеком. «Я вспоминаю теперь эту печальную дату в моей биографии; я долго с хрипотой в голосе с балкона гостиницы «Франция» кричал тогда проходящим колоннам демонстрантов: «Да здравствует мировой вождь пролетарской революции Троцкий!» (Смех.) Товарищи, это был момент, о котором стыдно вспоминать, стыдно не в житейском смысле, а политически стыдно, что гораздо хуже». Преображенскому не было стыдно в житейском смысле, потому что его непартийная часть умерла при виде «чуда революционно быстрого превращения миллионов мелкокрестьянских хозяйств в коллективные формы. Это, товарищи, была вещь, которую никто из нас не предвидел, это была вещь, которая была осуществлена партией под руководством товарища Сталина».

Чудо, совершенное партией, было делом рук товарища Сталина. Никто не понимал этого лучше бывших оппозиционеров, подвергнувших свое отступничество диалектическому анализу. «В отношении товарища Сталина у меня есть чувство величайшего стыда – не в персональном смысле, а в политическом смысле, потому что здесь я ошибался, быть может, больше всего», – продолжал Преображенский.

Вы знаете, что ни Маркс, ни Энгельс, которые очень много писали по вопросам социализма в деревне, не представляли себе конкретно, как совершится переворот в деревне. Вы знаете, что Энгельс был склонен думать, что это будет довольно длительный эволюционный процесс. И нужна была величайшая прозорливость в этом вопросе товарища Сталина, его величайшее мужество при постановке новых задач, величайшая твердость в их осуществлении, понимание эпохи и понимание соотношения классовых сил, чтобы осуществить эту величайшую задачу так, как сделала это партия под руководством товарища Сталина. Это был величайший из переворотов, о которых мы знаем в истории.

Рыков – который сражался с Преображенским, когда Преображенский был слева, а он справа (но думал, что в центре) – оказался в таком же положении. Борьба против товарища Сталина – «огромная вина», которую необходимо «загладить во что бы то ни стало».

Я хочу подчеркнуть, что главной гарантией того, что дело рабочего класса победит, является руководство нашей партии. Я заявляю со всей искренностью, со всей убежденностью, на основе того, что я пережил за все эти годы, что этой гарантией является теперешнее руководство, этой гарантией является та непримиримая защита марксизма-ленинизма, которую это руководство обеспечивает. Я заявляю, что гарантией этой является тот вклад, который в практическом применении учения Маркса, Энгельса и Ленина и в развитие этого учения сделал товарищ Сталин.

Сталин, по выражению Бухарина, стал «персональным воплощением ума и воли партии». Ум и волю партии сформировал Ленин. Смерть Ленина привела к шатаниям и сомнениям. Революция сверху восстановила веру и единство, совершив чудо преображения. Вождь, сделавший это чудо возможным, – новый Ленин: образец, как выразился Кольцов, «не двойственности, а синтеза», человек, олицетворявший истинность пророчества. Как сказал в своем выступлении на съезде Зиновьев: «Мы видим теперь, как лучшие люди передового колхозного крестьянства стремятся в Москву, в Кремль, стремятся повидать товарища Сталина, пощупать его глазами, а может быть, и руками, стремятся получить из его уст прямые указания, которые они хотят понести в массы. Разве это не напоминает картины Смольного в 1917 и начале 1918 г., когда… лучшие люди крестьянства из деревень и фронтов, крестьяне из окопов являлись в Смольный, чтобы пощупать глазами, а может быть, и руками, Владимира Ильича, услышать из его уст то, что он говорит о будущем ходе крестьянской революции в деревне?»

Сталин более велик, чем Ленин – не только потому, что Ленин живее всех живых, а Сталин живее всех живых и в то же время живой, а потому, что Сталин руководит страной, в которой крестьяне, воля и ум прошли коллективизацию: страной, которая стала сектой. Главным результатом сталинской революции была презумпция нерушимого единства за пределами партии: тезис, согласно которому все граждане СССР, за исключением врагов, подлежащих проклятию или переплаву, – убежденные большевики («коммунисты и беспартийные»). Сталин олицетворял это единство, гарантировал его нерушимость и представлял собой его причину и следствие. Как сказал Преображенский, для того чтобы свершилось великое чудо, совершенное партией под руководством товарища Сталина, потребовалось руководство товарища Сталина. И как сказал Рыков, главной гарантией непримиримой защиты марксизма-ленинизма под руководством товарища Сталина являлось руководство товарища Сталина.

Сакрализация Сталина укрепила традиционное сектантское неприятие раскола (сектантства) внутри секты. Как объяснил в своей речи Томский, любая атака на товарища Сталина есть атака на партию, а любая атака на партию есть атака на товарища Сталина, «кто олицетворял единство партии, кто давал крепость большинству партии, кто вел за собой руководство ЦК и всю партию». Рыков назвал свое оппозиционное прошлое вражеской «агентурой», а Бухарин предположил, что победа оппозиции привела бы к вооруженной интервенции и реставрации капитализма. Необходимо было «сплочение, сплочение и еще раз сплочение» «под руководством славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших – товарища Сталина».

Но как добиться полного и окончательного сплочения? Как не поддаться сомнению и не впасть в ересь? Преображенский предложил упрощенную версию метода Воронского (оба были сыновьями священников).

Как я должен был бы поступить, если бы я вернулся в партию? Я должен был бы поступить, как поступали рабочие, когда еще был жив Ленин. Не все они разбирались в сложных теоретических вопросах и в теоретических спорах, где мы, «большие умники», выступали против Ленина. Бывало, видишь, что приятель голосует за Ленина в таком теоретическом вопросе, спрашиваешь: «Почему же ты голосуешь за Ленина?» Он отвечает: «Голосуй всегда с Ильичом, не ошибешься». (Смех.) Вот этой пролетарской мудрости, за которой скрывается величайшая скромность, умение дисциплинированно бороться, потому что иначе не победишь, – вот этой вещи я не понимал на новом этапе, вернувшись в партию…Я должен сказать, что в настоящее время больше чем когда-либо я прочувствовал, больше чем когда-либо я сознаю эту истину рабочего, который мне советовал: если даже ты как следует не разбираешься, иди с партией, голосуй с Ильичом. Тем более, товарищи, теперь, когда я во всем разбираюсь, все понимаю, все свои ошибки достаточно осознал, я повторяю себе только на другом этапе революции эти слова рабочего и говорю: голосуй с товарищем Сталиным – не ошибешься.

Не все были согласны. Один делегат перебил Преображенского словами «нам не нужен такой человек, который думает одно, а говорит совершенно другое»; другой (Иван Кабаков, первый секретарь Уральского обкома и крестьянский сын, окончивший церковно-приходскую школу) сказал: «Неверно, что программа, выдвигаемая Лениным и Сталиным, когда-то принималась рабочими, голосующими за эти тезисы, слепо. Рабочие голосовали за тезисы Ленина – Сталина как раньше, так и теперь горячо и убежденно; они с воодушевлением принимают программу, изложенную на XVII съезде товарищем Сталиным, потому что здесь выражены пролетарская программа, чаяния и желания рабочего класса всего мира». На заключительном заседании Радек похвалил депутатов за то, что они отвергли выступление его «приятеля» Преображенского. «Если нас ряд лет обучали и мы еще не могли притти на съезд и сказать партии: благодарим за науку, мы теперь все твердо усвоили и в дальнейшем грешить не будем (смех), то дело было бы плохо. И я буду надеяться, что у Преображенского это была просто обмолвка».

Но так ли это? Какие выводы должны были сделать Радек, его приятель Преображенский, другие бывшие оппозиционеры и все те, кто мог согрешить в будущем? Делегаты знали, что наука далась Радеку нелегко. «Я был партией послан, немножко недобровольно (смех), на переучебу ленинизму в не столь отдаленные города… И я должен был только с грустью констатировать, что то, что не вошло в разум через голову, должно было войти с другой стороны (взрыв хохота)». Чтобы убедиться, что блудные сыновья партии говорят что думают, а думают как нужно, потребовалось не только влезть под череп психологии, но и добраться до самых костей рабства – с другой стороны.

Но как определить, что сплоченность подлинна и что Радек и его, как он выразился, «согрешники» говорят что думают? «Товарищ Зиновьев говорил в достаточной степени горячо, – признал бывший зять Сольца Исаак Зеленский, – но в какой мере он говорил искренне, я думаю, вы все со мной согласитесь, что это покажет будущее». Киров посвятил один из разделов своей речи развернутой метафоре дисциплинированной армии, которая одерживает одну победу за другой, пока отдельные группы дезертиров, в том числе некоторые бывшие командиры, прячутся в обозе, саботируют приказы и все чаще фигурируют в планах противника.

И вот представьте себе картину – после того как армия одержала решающие победы над врагом: основные позиции заняты, война еще не кончилась, далеко не кончилась, но наступило нечто вроде победной передышки, если можно так выразиться, и вот вся великая победоносная рать бойцов поет могучую победную песню. И в это время что остается делать всем тем, которые до сегодняшнего дня были в обозе? (Аплодисменты, смех.)Они, товарищи, выходят, пытаются тоже вклиниться в это общее торжество, пробуют в ногу пойти, под одну музыку, поддержать этот наш подъем. Но как они ни стараются, не выходит и не получается. (Смех, аплодисменты.)Вот возьмите Бухарина, например. По-моему, пел как будто бы по нотам, а голос не тот. (Смех, аплодисменты.) Я уже не говорю о товарище Рыкове, о товарище Томском.Ройзенман. Да! Да!Киров. Тут даже и мелодия другая. (Смех, аплодисменты.) И в тон не попадают, и в шаг не поспевают. И я по человечеству, товарищи, должен сказать, что это не так просто, надо войти в положение людей, которые целые годы, решающие годы напряженнейшей борьбы партии и рабочего класса, сидели в обозе.Ройзенман. Обозники, обозники.Киров. Им очень трудно стать на партийные позиции. И мне сдается, я не хочу быть пророком, но еще некоторое время пройдет, пока вся эта обозная рать вольется в нашу победную коммунистическую армию. (Аплодисменты.)Ройзенман. Браво, браво.

«Слова – вздор, тлен, сотрясение воздуха». Спустя четыре года после того, как Томский спросил, должен ли он «каяться, каяться без конца и только каяться», ответ оставался утвердительным. Без слов было не обойтись (окон в душу не так много), но они должны были подкрепляться добрыми делами. Добродетель – большевистская и любая другая – означает верность вечному закону. Чтобы добродетель проявлялась спонтанно и естественно, ее необходимо культивировать и, в особых случаях, прививать. Хор Кирова, Борис Ройзенман, получил один из первых орденов Ленина за заслуги «по выполнению специальных особой государственной важности заданий по чистке государственного аппарата в заграничных представительствах Союза ССР».

«Ну теперь и довольно о них!» – прокричал «голос из зала» во время речи Зеленского. Обозная рать была жалка и немногочисленна, и, как сказал Киров, «съезд без особого внимания слушал выступления этих товарищей». Делегаты пели могучую победную песню и обсуждали «осуществление той программы, которую нам нарисовал товарищ Сталин». Чтобы «напрасно не ломать голову над вопросом о том, какое вынести решение, какую вынести резолюцию по докладу товарища Сталина», они проголосовали за предложение Кирова «принять к исполнению, как партийный закон, все положения и выводы отчетного доклада товарища Сталина. (Голоса: «Правильно!» Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают, аплодируя.)»

* * *

Творческое осмысление результатов «съезда победителей» выпало на долю Первого съезда советских писателей, открывшегося 17 августа 1934 года, с опозданием более чем на год. Партийный съезд объявил о победе сталинской революции и отождествил идеологическое вещество с товарищем Сталиным. Задачей съезда писателей было определить, что это значит на культурном фронте.

Первым председателем и партийным секретарем организационного комитета был главный редактор «Известий» и «Нового мира» Иван Гронский (Федулов). Сын крестьянина, переехавшего в Санкт-Петербург, Гронский прошел все стадии пролетарского пробуждения от чтения «Оливера Твиста» до ученичества в тюрьмах и работы бродячим пропагандистом. После революции Гронский служил на партийных должностях в Ярославле, Курске и Москве, а в 1921–1925 году учился в Институте Красной профессуры (одновременно работая преподавателем в Высшем индустриально-педагогическом институте имени Карла Либкнехта и, по «ленинскому набору», секретарем Коломенского уездного комитета партии). После окончания института он стал заведующим экономическим отделом «Известий» и женился на дочери бывшего владельца аптеки и писчебумажного магазина, Лидии Вяловой. Прежде чем сделать ей предложение, он спросил, что она думает о пополнении в семье (у нее был двухлетний сын от предыдущего брака) и о сравнительных достоинствах семьи и работы. Ее ответы его удовлетворили, и они поженились. Она родила еще двух детей (Вадима в 1927-м и Ирину в 1934-м), вела хозяйство и ходила на уроки живописи. В 1931 году они въехали в Дом правительства, сначала в квартиру 144, а потом в бывшую квартиру Стецкого (кв. 18), с большой гостиной и видом на реку.

В 1932 году, когда его назначили председателем организационного комитета съезда писателей, Гронскому было тридцать восемь лет. Одновременно с работой в «Известиях» и «Новом мире» он отвечал перед ЦК за «работу с отечественной и зарубежной интеллигенцией». У него была прямая телефонная связь со Сталиным, но Сталин не всегда был доступен. «Нередко, – писал он много лет спустя, – мне приходилось идти на риск – принимать серьезные решения политического характера, не зная заранее, как они будут оценены Сталиным». В большой гостиной Гронских регулярно собирались «творческие работники»: много пили, пели и читали стихи. Главными заботами Гронского были преодоление «групповщины», создание подходящих условий для творческой работы и выработка общих принципов отображения мира, свободного от кулаков и авербахов. Большинство писателей ценили поддержку со стороны партии. Как сказал писатель Георгий Никифоров: «Если ЦК нас не выдаст, Авербах нас не съест».

Иван Гронский

Работа двигалась тяжело. Гронский подозревал «почетного члена» организационного комитета Горького в групповщине и тщеславии и нашел доклады Радека и Бухарина (представленные заранее и одобренные Горьким) «более чем порочными и в политическом, и в эстетическом отношении». Сталин слушал всех, но поддерживал Горького. Гронский ушел со своего поста, Горький стал единственным организатором, а Радек и Бухарин произнесли свои речи. Что касается общих принципов отображения мира, то параметры, заданные Сталиным, были настолько широки, что делегатам приходилось идти на риск и принимать серьезные решения политического характера, не зная заранее, как они будут оценены Сталиным. «Художник должен правдиво показать жизнь, – сказал Сталин на встрече с писателями в доме Горького. – А если он будет правдиво показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистический реализм».

Точкой отсчета служила победа сталинской революции. «Ваш съезд собирается в период, – сказал Андрей Жданов, обращаясь к делегатам, – когда под руководством коммунистической партии, под гениальным водительством нашего великого вождя и учителя товарища Сталина (бурные аплодисменты) бесповоротно и окончательно победил в нашей стране социалистический уклад». Опасения, что на чудо революционного преображения уйдет много лет, сказал Александр Серафимович, оказались напрасными. «Со здания социализма снимаются первые леса, – сказал Исаак Бабель. – Самым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его. И мы все – свидетели того, как нашу страну охватило могучее чувство просто физической радости». Советский народ, сказал Леонид Леонов, «стоит на страже у ворот в этот новый мир, полный зданий самой совершенной социальной архитектуры». Советское настоящее – «утро новой эры», «самый героический период мировой истории», «самый емкий исторический период из всех, через которые проходило человечество».

«Соть» Леонова считалась одной из самых удачных попыток показать строительство вечного дома. Но «Соть», как и все строительные романы, кончалась призрачным видением едва различимых контуров. Перед новой литературой стояла задача показать здание изнутри. Сделать это было трудно («так же трудно, как на огромном лугу очертить контур тени, отброшенной грозовым облаком»), тем более что сделать это должны были писатели, вышедшие из старого мира. (Леонов был внуком торговца из Зарядья, сыном поэта-суриковца, зятем издателя Сабашникова и ветераном Красной и, втайне от всего мира, Белой армии.) «В таком маленьком зеркале, как наше, не умещается центральный герой нашей эпохи, – говорил он. – А все мы отлично знаем, что он уже вошел в мир, новый его хозяин, великий планировщик, будущий геометр нашей планеты».

Существовало два способа «изобразить его во весь рост»: либо «отступить на целый век, чтобы хоть немного уменьшить оптический угол зрения», либо стать равным ему «по росту и прежде всего по творческой одержимости». Писатель должен был стать своим собственным героем.

Это означает, что необходимо самому подняться на ту высоту, откуда виднее всего варварство вчерашнего, каменного века, глубже осознать историческую силу новых истин, вся философская глубина и социальное величие которых в их простоте; сделаться наконец самому неотъемлемой частицей советской власти, взявшей на себя атлантову задачу построить общество на основе высшей, социалистической человечности. Тогда, товарищи, нам не придется тратить время на технологические ухищрения, переполняющие наши книги, на схоластические дискуссии, зачастую лишь разлагающие живое вещество литературы; нам не потребуется думать о долговечности наших книг, потому что в самом материале этом заключается гормон бессмертия. Тогда мы будем иметь все основания сказать, что мы достойны быть современниками Сталина.

Леонид Леонов. Предоставлено Н. А. Макаровым

Бабель пошел дальше. «Инженер душ» – полноправный участник социалистического строительства; инструмент писателя – слово; строящемуся социализму нужно немного слов, «но это должны быть хорошие слова, а выдуманные, пошлые, казенные слова, пожалуй, играют на руку враждебным нам силам». Плохие писатели (и хорошие писатели, пользующиеся пошлыми словами) – вредители, потому что «пошлость в наши дни – это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость – это контрреволюция». Хорошие писатели, пользующиеся хорошими словами, способствуют победе большевистского вкуса. «Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас не политических побед нет». Слова, которыми пользуются писатели, должны быть достойны самих писателей, а сами писатели должны быть достойны своих героев. «На чем можно учиться? Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры». Как сказал одноглазый Грач о другом герое: «Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь».

Аросев дополнил слова Бабеля, напомнив делегатам о комическом эпизоде из отчетного доклада Сталина на «съезде победителей»:

Вы знаете, на XVII съезде Сталин дал нам фигуры двух типов: зазнавшегося вельможи и честного болтуна. Сама форма, в которой т. Сталин изложил это, высоко художественна, в особенности там, где речь идет о болтуне. Там дан высокой ценности художественный диалог. И если предыдущий оратор, т. Бабель, говорил о том, что мы должны учиться, как обращаться со словом, у т. Сталина, то я поправил бы его: учиться так художественно подмечать новые типы, как это сделал т. Сталин.

Никто не сомневался, что Сталин находится в центре победившего мира. Но как должны выглядеть тексты, достойные быть его современниками? В центральной речи съезда Бухарин определил социалистический реализм по отношению к «просто-реализму». Литература рождающегося мира не должна изображать действительность «такой, какой она есть». В этом она сродни революционному романтизму. «Если социалистический реализм отличается своей активностью, своей действенностью; если он дает не сухую фотографию процесса; если он весь мир страстей и борьбы проецирует в будущее; если он героическое начало возводит на трон истории, то революционная романтика есть его составная часть». Но, в отличие от традиционного революционного романтизма, социалистический реализм не «антилиричен». Борьба с индивидуализмом не есть борьба с индивидуальностью. Наоборот, социализм «означает расцвет личности, обогащение ее содержания, рост ее самосознания как личности». Социалистический реализм совмещает реализм с романтизмом, коллективизм с лиризмом, монументализм со «всем миром эмоций этого рождающегося человека, вплоть до «новой эротики».

Для уверенности в скором появлении такой литературы существовало две причины. Одна подразумевалась миссией съезда: если сочетание реальности и пророчества верно в отношении социализма, то верно оно и в отношении его художественного отражения. Вторая заключалась в том, что такое искусство уже существует.

Старому реализму в обычном смысле слова противоречит такой тип поэтического произведения, который дает эпоху в ее наиболее общих и универсальных определениях, воплощая их в своеобразных конкретно-абстрактных образах, образах предельного обобщения и в то же время гигантского внутреннего богатства. Таков, например, «Фауст» Гёте.

Существовали и другие образцы. Самуил Маршак начал свое выступление о детской литературе с «Песни о Роланде», Бухарин закончил свою речь ссылкой на Пушкина, Фадеев призвал Панферова написать советского «Дон Кихота» (о крестьянине, путешествующем по стране в поисках неколлективизированной деревни), а Леонов сравнил главного героя эпохи с «мировым созвездием человеческих типов, членами которого были и Робинзон, и Кихот, и Фигаро, и Гамлет, и Безухов, и Эдип, и Фома Гордеев, и Рафаэль Валентен». Задача советской литературы, сказал он, – «схватить главное обобщительное свойство нового Гулливера». Абулькасим Лахути, персидский поэт, выступавший от имени таджикской литературы, призвал осваивать такие «сокровища прошлого», как «Дакики, Рудеки, Бу-Али-Сина (Авиценна), Фирдоуси, Саади, Гафиз, Омар Хайям и десятки других блестящих мастеров слова».

Эренбург не возражал (его образцами были «Война и мир» и романы Бальзака), но предостерег против эпигонства и эклектики, указав на печальный опыт советской архитектуры.

У нас строили дома американского типа. Они были хороши для завода или для учреждения. Жить в них трудно. Глаза рабочего требуют от жилого дома куда большей радостности, интимности, индивидуальности. Рабочий справедливо протестует против дома-казармы. Это все верно. Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья (смех, аплодисменты) – и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?..Герой нашего романа еще не сформировался. С такой быстротой меняется наша жизнь, что писатель сел писать роман, а к концу работы он замечает, что его герои уже переменились. Вот поэтому форма классического романа, перенесенная в нашу современность, требует от автора фальшивых заявок, а главное – фальшивых концовок.

Эренбург защищал «очерковость» «Дня второго», потому что он, как и его роман, еще не вышел из строительно-творительной парадигмы. Как сказал Бухарин, соглашаясь с большинством докладчиков и демонстрируя владение диалектическим методом, история советской поэзии состоит из трех периодов. Первый был «космичен» и «героически-абстрактен»; второй, связанный со строительством и «лихорадочно-деловой работой», отличался «дробностью и анализом»; третий, берущий начало на съезде, должен стать «синтетическим». Эренбург неправ: герой советского романа в основном уже сформировался. Задача «очертить на огромном лугу контур тени, отброшенной грозовым облаком», в принципе выполнима: Гёте это удалось. «Фауст» – не «изображение конкретного исторического процесса», а пример «борения человеческого духа» и одновременно «философско-поэтическая концепция утверждающей себя буржуазной эпохи». Социализм – последний этап многовековой истории. «Такого типа поэзия, как «Фауст», с иным содержанием и, следовательно, иной формой, но с сохранением предельности обобщения, безусловно, входит в состав социалистического реализма». Социалистический реализм, сказал Гронский о живописи, – «это Рембрандт, Рубенс и Репин, поставленные на службу рабочему классу, на службу социализму».

Все названные на съезде образцы для подражания были, по выражению Бухарина, «Памирами»; все представляли тот или иной «золотой век»: не чудо рождения нового человека и не скептицизм все видевшей старости, а мощь, достоинство и уверенность в себе человека в расцвете сил. Социалистический реализм был в отношении социализма тем же, чем «Фауст» был в отношении буржуазной эпохи. Как сказал Сталин двумя годами ранее, «не случайно, что буржуазный класс в начале своей истории выдвинул самых крупных гениев в драматургии. Шекспир, Мольер. Буржуазия тогда была более народна в сравнении с феодалами, с дворянами». И как сказал Радек на Первом съезде советских писателей:

В период расцвета рабовладельчества, когда на его основе возникла античная культура, Эсхилы, Софоклы, Аристотели не видели никаких трещин в основах рабовладельческого общества. Они верили, что оно есть единственно возможное и разумное общество, и поэтому могли творить, не чувствуя никаких сомнений…Капитализм в период своего расцвета, в период, когда он был носителем прогресса, мог иметь своих певцов, и эти певцы, творя, знали и верили, что найдут отзвук у сотен тысяч и миллионов, считающих капитализм за благо.Мы должны себя спросить так: почему существовал Шекспир в XVII столетии, а почему буржуазия теперь не может дать Шекспира? Почему существовали великие писатели в XVIII столетии и в начале XIX? Почему нет теперь таких великих писателей, как Гёте, Шиллер, Байрон, Гейне и хотя бы Виктор Гюго?..Достаточно прочесть «Кориолана» или «Ричарда III», чтобы увидеть, какую громадную страсть, какое напряжение изображает художник. Достаточно прочесть «Гамлета», чтобы увидеть, что перед художником стоял великий вопрос: куда идет мир? Художник бился над этим вопросом. Он говорил: увы, мне приходится выбитый из колеи мир ввести обратно в норму, но он жил этими великими вопросами.Когда Германия в XVIII столетии выходила из периода своего полного изнеможения, когда она спрашивала себя, где выход, – а выход был в объединении, – она родила Гёте, родила Шиллера.Когда писатель может относиться к действительности утвердительно, он может дать правдивую картину этой действительности.Диккенс дал нам неприглядную картину рождения английского промышленного капитализма, но Диккенс был убежден, что промышленность есть благо, что промышленный капитал поднимет Англию на более высокую ступень, и поэтому Диккенс мог показать приблизительную правду этой действительности. Он ее смягчал своим сентиментом, но в «Давиде Копперфильде» и др. дал такую картину, по которой читатель и теперь видит, как родилась современная Англия.

Искусство почти построенного социализма есть искусство, утверждающее социалистическую действительность. Оно создается художниками, которые не видят никаких трещин в основах социалистического общества и верят, что оно есть единственно возможное и разумное общество. Тот факт, что их вера истинна, не влияет (что бы ни говорили проповедники авангарда) на средства изображения социализма. Подлинное социалистическое искусство утверждает действительность, а искусство, утверждающее действительность, – реалистическое по определению (в том смысле, в каком реалистическими являются произведения Эсхила, Софокла и Аристотеля). Как писал Луначарский, классическая архитектура рациональна и правильна «совершенно независимо от эпох». «После того как классика замерла в романтике, переходившей к готике, она, приспособляясь к новым условиям жизни, воскресла как сам собою разумеющийся стиль разума и радости в эпоху Ренессанса; лежа по существу в глубине барокко и рококо, которые явились некоторыми своеобразными вариантами классики, – вновь воскресла уже в стиле Людовика XVI и потом крепла в эпоху революции и ампира, сумев, в виде этого стиля ампир, еще раз необычайно широко распространиться по всей Европе». И как писал Алексей Толстой, тоже имея в виду архитектуру, искусство победившего социализма есть «пересмотр античной культуры» посредством «пролетарского Ренессанса». Оно более цельно и гармонично, чем «героически-абстрактное» искусство настоящего дня, и несравненно более жизнеспособно, чем пропитанное иронией буржуазное искусство (которое любуется на людей из подполья и верит, что трещины неизбежны, молодость обречена, а время циклично). Нет такого определения социалистического реализма, которое не относилось бы к «Фаусту». После того как со здания социализма были сняты первые леса, советские писатели взялись за описание его красоты методом, независимым от эпох. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Все быстротечное – символ, сравнение.

Назад: 12. Поднятая целина

Дальше: Часть IV Тысячелетнее царство