Книга: Дом правительства. Сага о русской революции

Назад: 8. Линия партии

Дальше: 10. Ответственные квартиросъемщики

Книга вторая

В доме

Часть III

Второе пришествие

9. Вечный дом

В сентябре 1929 года пролетарский журнал «Октябрь» опубликовал рассказ Андрея Платонова «Усомнившийся Макар». Макар был мужик, имел порожнюю голову над умными руками и не умел думать. Товарищ Лев Чумовой был начальник и имел умную голову и пустые руки. Однажды Макар сделал железо из глины, но не понял, как это у него получилось. За это товарищ Чумовой наложил на него штраф, и Макар отправился в Москву, чтобы добывать себе жизнь под золотыми головами храмов и вождей.

– Где здесь есть центр? – спросил Макар у милиционера.Милиционер показал Макару под гору и сообщил:– У Большого театра, в логу.Макар сошел под гору и очутился среди двух цветочных лужаек. С одного бока площади стояла стена, а с другого – дом со столбами. Столбы те держали наверху четверку чугунных лошадей, и можно бы столбы сделать потоньше, потому что четверка была не столь тяжела.Макар стал искать на площади какую-либо жердь с красным флагом, которая бы означала середину центрального города и центр всего государства, но такой жерди нигде не было, а стоял камень с надписью. Макар оперся на камень, чтобы постоять в самом центре и проникнуться уважением к самому себе и к своему государству. Макар счастливо вздохнул и почувствовал голод. Тогда он пошел к реке и увидел постройку неимоверного дома.– Что здесь строят? – спросил он у прохожего.– Вечный дом из железа, бетона, стали и светлого стекла! – ответил прохожий.Макар решил туда наведаться, чтобы поработать на постройке и покушать.В воротах стояла стража. Стражник спросил:– Тебе чего, жлоб?– Мне бы поработать чего-нибудь, а то я отощал, – заявил Макар.– Чего ж ты будешь здесь работать, когда ты пришел без всякого талона? – грустно проговорил стражник.Здесь подошел каменщик и заслушался Макара.– Иди в наш барак к общему котлу, – там ребята тебя покормят, – помог Макару каменщик. – А поступить ты к нам сразу не можешь, ты живешь на воле, а стало быть – никто. Тебе надо сначала в союз рабочих записаться, сквозь классовый надзор пройти.И Макар пошел в барак кушать из котла, чтобы поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы.

Вечный дом назывался Дом ЦИК и СНК, или просто Дом правительства, и предназначался для вождей с золотыми головами.

В годы НЭПа большинство руководящих работников жили в гостиницах, переделанных в общежития (Дома Советов). Все знали, что это ненадолго: левые ждали неминуемого конца личной жизни, правые ждали переезда в отдельные квартиры, а городские власти «крайне нуждались в больших, благоустроенных гостиницах с удобными большими номерами для обслуживания прибывающих в Москву иностранцев».

В январе 1927 года, когда правые были у власти, председатель Совнаркома Рыков образовал Комиссию по постройке Дома ЦИК и СНК и назначил Бориса Иофана главным архитектором. Иофан родился в еврейской семье в Одессе в 1891 году, окончил художественное училище Одесского общества изящных искусств в 1911-м, работал помощником архитектора в Петербурге, а в 1914-м переехал в Италию, где окончил Институт изящных искусств и открыл архитектурную практику. В 1921 году он вступил в Коммунистическую партию, а в 1924-м сопровождал Рыковых в их путешествии по Италии. Спустя несколько месяцев он принял приглашение вернуться в Россию. Его первыми проектами были рабочий поселок при Штерской ГРЭС на Донбассе (1924) и показательные дома для рабочих на Русаковской улице в Москве (1925). Другие кандидатуры на роль главного архитектора Дома правительства не рассматривались.

На своем первом заседании 20 января 1927 года комиссия под председательством Авеля Енукидзе решила построить Дом правительства между Никитскими воротами и Кудринской площадью. В доме, «открытом с четырех сторон», должно было быть семь этажей: первый отводился под магазины, остальные делились на два флигеля: один для трехкомнатных квартир, другой для пятикомнатных (всего двести). «Оборудование дома должно быть солидное: центральное отопление, паркетные полы, арматура, водоснабжение (круглые сутки горячая вода), подъемные машины (как для грузов, так и для сообщения), две лестницы (парадная и черная) и т. п.», в том числе «всякого рода службы (склады, механическая прачечная и т. п.)». Строительство предполагалось завершить к осени 1928 года. Стоимость работ составляла три миллиона рублей.

Спустя месяц комиссия решила удвоить количество квартир, добавить квартиры из четырех комнат, снабдить пятикомнатные квартиры комнатами для прислуги, удвоить общую стоимость и перенести место строительства в район Моховой, Воздвиженки и Староваганьковского переулка («не трогая здание старого архива»). Спустя еще три недели Центроархив решили снести, а 24 июня 1924 года комиссия приняла «окончательное решение» построить Дом правительства на Болоте.

У нового места были серьезные недостатки. Уровень участка должен был быть поднят на полметра «против отметки разлива реки Москвы 1908 г.», то есть примерно на 10,57 метра; набережная расширена и укреплена, а фундамент составлен из трех тысяч железобетонных свай, вбитых в скалистый слой на глубине от 8 до 12 метров. Дополнительные затраты оправдывались близостью к правительственным учреждениям и низкой плотностью населения. Сносу подлежали Винно-соляной двор, помещение Губсуда (бывший Съезд мировых судей), три жилых дома и двадцать складов. Около ста постоянных жителей были выселены. Через несколько месяцев комиссия решила выпрямить Всехсвятскую улицу и «упразднить» Болотный рынок (начиная с каменных и железных лабазов и общественной уборной). Тогда же Иофан попросил у Енукидзе разрешения снести церковь Св. Николая Чудотворца и построить на ее месте ясли и детский сад. Директор размещавшихся в церкви Центральных реставрационных мастерских Л. Лещинская направила в Президиум ВЦИК докладную записку, в которой отмечала, что «церковь построена одновременно с боярскими палатами в 1650-е годы и, таким образом, является одним из редких уже для нашего времени историко-бытовых комплексов (взаимно выгодное соседство церкви и правящего класса), безусловно подлежащих сохранению». В целом, писала она, проект «страдает скученностью и неудобством расположения детских помещений» и не соответствует растущим потребностям советских детей. «Зная, как влияет внешняя среда на психологию и развитие способностей ребенка, нельзя не указать на основной недостаток проекта, при котором не учтено, что дети из каменного «небоскреба», приходя в свой детский городок, останутся среди того же камня, как и дома, – без зелени, без просторных площадок для игр и факультативных занятий, без возможности за ограниченностью полезной площади вести садовые работы и проч.». ВЦИК настоял на эвакуации здания церкви, но согласился с доводами реставраторов и постановил построить «деткомбинат» при втором Доме правительства на месте Болотного рынка. Церковь уцелела, а второй Дом правительства не построили.

Борис Иофан

Двадцать девятого апреля 1928 года Управление московского губернского инженера утвердило проект строительства. Каркас здания должен был состоять из «железобетонных колонн с такими же прогонами и балками», внешняя оболочка – из кирпичных стен «с облегченной конструкцией между простенками окон». В виде исключения было решено «допустить возведение жилых зданий в 10 этажей, вместо предусмотренных обязательными постановлениями Президиума Московского Совета 6-ти этажей, с 20 квартирами, выходящими на одну лестницу, вместо 12». Единый комплекс, организованный вокруг трех сообщающихся «дворов-садов» с высокими проездами, располагался вдоль Всехсвятской улицы между Берсеневской набережной и Водоотводным каналом и включал в себя семь жилых корпусов неравной высоты (от 8 до 11 этажей), универмаг, столовую, кинотеатр на 1500 мест, клуб на 1000 человек, «кружковые комнаты, залы физкультуры и проч.».

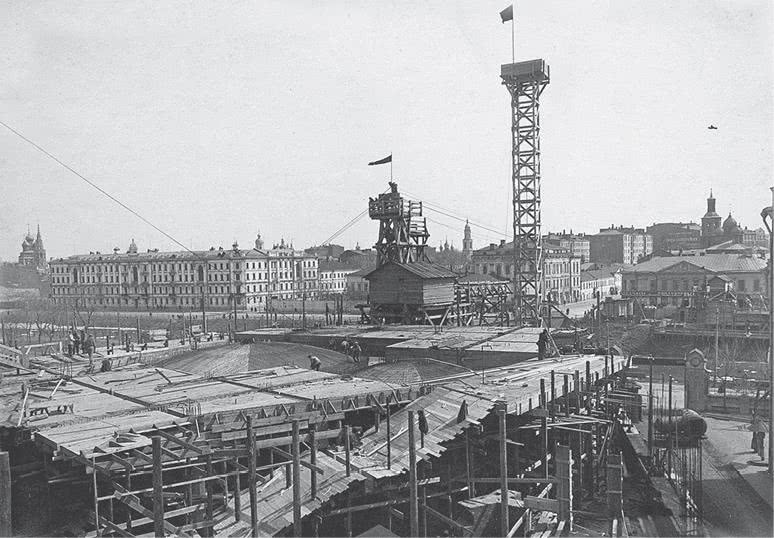

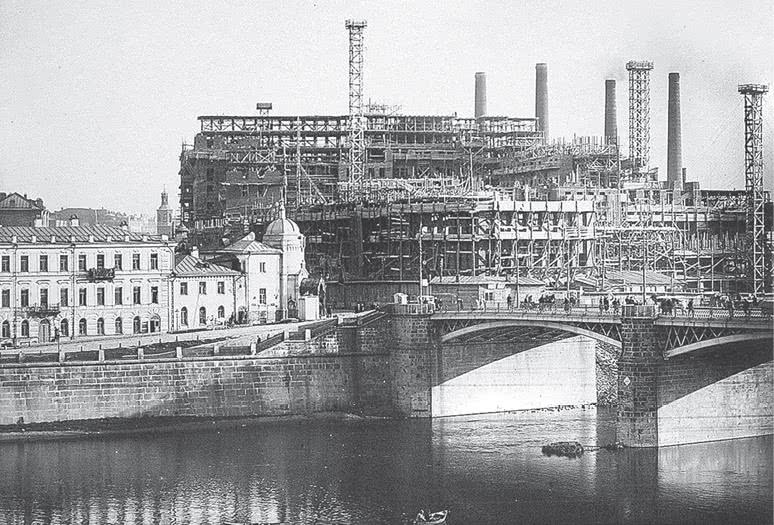

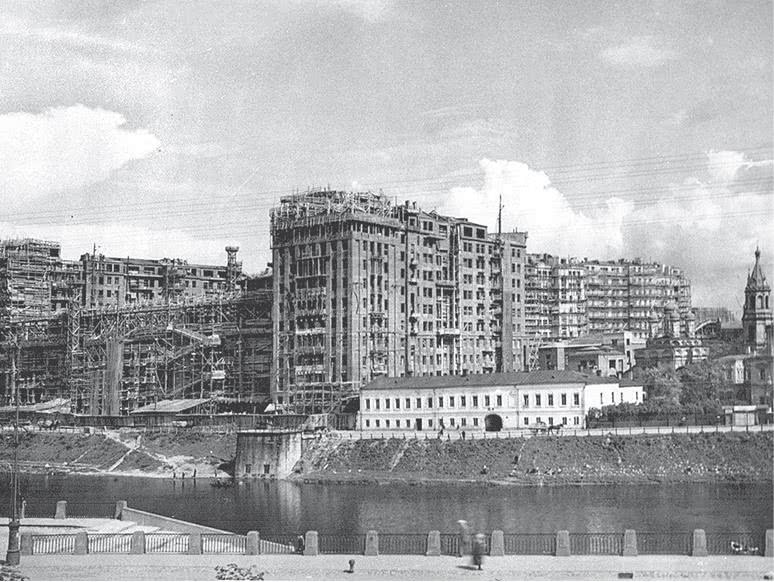

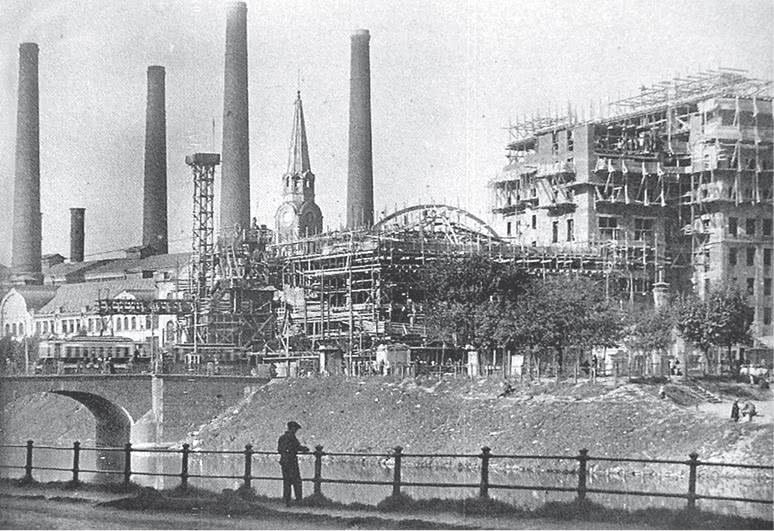

Берсеневская набережная. Снос здания в рамках подготовки к началу строительства

Жилые корпуса состояли из 440 квартир и специальных помещений для швейцаров и дворников. В каждой квартире планировались кухни с газовыми плитами и холодными шкафами, туалет, ванная с душем и горячей водой, вытяжная вентиляция, мусоропровод, «гладкие радиаторы в нишах под окнами» и большая прихожая с отдельным светлым помещением за стеклянной перегородкой, которое можно использовать в качестве «места отдыха прислуги». Мусор сжигался в подвальных печах, «снеготаяние» достигалось «путем смешения снега, собранного с улиц и дворов в бетонных ямах, с водой, охлаждающей конденсаторы соседней электростанции», а канализация предполагала «отвод жидкостей и фекальных масс из уборных, ванн, раковин и умывальников в городскую сеть обычным путем через систему чугунных и гончарных труб». Прачечную планировалось разместить в отдельном помещении.

Забивка свай началась 24 марта 1928 года. Сваи (всего 3520) доставлялись на участок тремя передвижными кранами и поднимались на восемь копров электрическими лебедками. Те же лебедки использовались для установки паровых баб весом от 2000 до 12 тысяч кг. Бетономешалки передвигались на специальных тележках, гравий и песок промывались и сортировались на другой стороне Водоотводного канала и доставлялись на участок по подвесной канатной дороге. Значительная часть оборудования прибыла с недавно построенной Волховской ГЭС. Рабочие приходили по направлению биржи труда или сами по себе, как Макар.

На постройке того дома в Москве, который назвал встречный человек вечным, Макар ужился. Сначала он наелся черной и питательной каши в рабочем бараке, а потом пошел осматривать строительный труд. Действительно, земля была всюду поражена ямами, народ суетился, машины неизвестного названия забивали сваи в грунт. Бетонная каша самотеком шла по лоткам, и прочие трудовые события тоже происходили на глазах. Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого. Макар и не интересовался, что кому достанется, – он интересовался техникой как будущим благом для всех людей. Начальник Макара по родному селу – товарищ Лев Чумовой, тот бы, конечно, наоборот, заинтересовался распределением жилой площади в будущем доме, а не чугунной свайной бабкой, но у Макара были только грамотные руки, а голова – нет; поэтому он только и думал, как бы чего сделать.

Строительный участок (вид на Кремль)

Большинство рабочих приезжали в Москву, чтобы избавиться от товарища Льва Чумового и поддержать в себе жизнь для дальнейшей лучшей судьбы. Каменщик, который сказал Макару, что ему придется записаться в союз и пройти классовый надзор, знал, о чем говорил. Согласно профсоюзу строителей, «наличие в среде безработных значительного количества лиц чуждых советскому строю» выдвигает перед Московской биржей труда «задачу тщательной проверки состава безработных». 60 % строителей были сезонными рабочими, которых «и при приеме на работу, и в повседневной работе» необходимо было «тщательно просматривать». В марте 1928 года, вскоре после начала строительства, Замоскворецкий райком объявил главными болезнями текущего момента «а) уравнение города с деревней, уравнение всех рабочих, уравнение рабочих и специалистов и проч.; б) крестьянские настроения (в частности в связи с хлебозаготовками); в) цеховые настроения; г) недоверие к целесообразности или важности проведения тех или иных мероприятий (напр., рационализация, семичасовой рабочий день и проч.); д) антисемитизм; е) религиозные настроения и др.».

Сознание определялось бытием, а бытие – трудовыми и бытовыми условиями. Управление строительства не уставало просить куртки, брюки, рукавицы, форму для охраны, «ордера на остродефицитные товары» и, особенно настоятельно, жилье. (В конце 1927 года «реальная норма жилплощади» в Замоскворецком районе упала до 5,57 кв. метра на человека и «продолжала снижаться за счет увеличения населения района и за счет жилой площади, приходящей в ветхость».) Для прямого воздействия на сознание рабочих использовались газеты, беседы, митинги, лекции, производственные совещания, «красные уголки» (аналогичные священным углам в крестьянских избах) и сеансы обличения и покаяния, известные как «критика и самокритика» («мощное оружие, способствующее мобилизации масс вокруг выполнения решений партии»). Рабочие становились активистами, а активисты искореняли зло, разоблачая его пособников. Как сказал один член Союза строителей на заседании «комиссии содействия Рабоче-крестьянской инспекции по проведению чистки соваппарата»: «Нам, рабочим активистам, не надо бояться, надо быть твердым и всегда открыто говорить, не боясь, кто он такой – коммунист или беспартийный, спец или кулак, а у нас подчас на местах нет классовой стойкости. Всем активистам, если они заметили какого паразита, надо прямо сообщать в комиссию. Только тогда мы сумеем провести заветы Ленина». Платоновский Макар тоже решил провести заветы Ленина. Когда дармоеды с умными головами отложили в долгий ящик изобретенную им «строительную кишку», он отправился в РКИ, где «любят жалобщиков и всяких удрученных». В качестве руководства к действию он использовал предсмертные статьи Ленина в изложении его друга Петра.

– Наши учреждения – дерьмо, – читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. – Наши законы – дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сановниками и работают, как дураки…

В ноябре 1927 года, вскоре после начала расчистки строительного участка на Болоте, председатель Московского совета профсоюзов Василий Михайлов, выступая на Шестой партконференции Замоскворецкого района, заявил, что улучшение качества столовых на стройках является одной из первоочередных задач столичной парторганизации – «а то рабочие говорят, что в каждой тарелке плавает одна-две мухи, так сказать, для навара». Три года спустя бюро Замоскворецкого райкома провело расследование и установило, что качество питания не улучшилось. «В отдельных случаях недоброкачественность пищи переходит всякие пределы, так например: в столовой № 43 сезонникам подавали несвежие, прокисшие с червями блюда». В сентябре 1932 года на участке Дома правительства шестьсот человек жили в шести бараках с «неисправными крышами». Согласно отчету районной контрольной комиссии, «бараки содержатся в антисанитарном состоянии, света недостаточно. Рабочие размещаются по 8–10 человек на 6–7 метров. На зиму топливом не обеспечены. Треугольник в общежитии не бывает, и культмассовая работа развернута слабо». По сведениям Союза строителей, такое положение наблюдалось и на других московских стройках: «Не на всех постройках имеются ящики для сбора жалоб, не собираются материалы из разных газет, не выявляются элементы, бюрократически извращающие в практической работе классовую линию».

Строительный участок (вид на электростанцию)

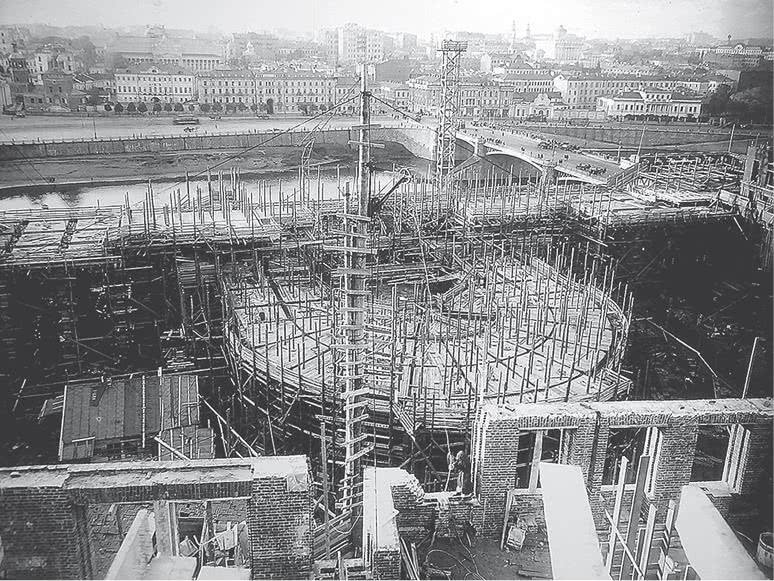

Строительный участок (вид на реку)

Следствием слабой практической работы было повсеместное пьянство и другие виды «разложения». Как сказал на чрезвычайном съезде строительных рабочих в феврале 1929 года активист по фамилии Олеандер: «Мне рабочие на постройке говорят: «Товарищ Олеандер, как же вы управляете, когда ваши же коммунисты прогуливают наши копейки с барышнями?» Макар тоже обратил внимание на то, что среди людей с умными головами было «большое многообразие женщин, одетых в тугую одежду, указывающую, что женщины желали бы быть голыми», и что начальник профсоюза «прочитал бумажку Макара через посредство своей помощницы – довольно миловидной и передовой девицы с большой косой». Но главная опасность, писал Ленин, заключалась в том, что начальники профсоюзных дармоедов – тоже дармоеды. Чрезвычайный съезд строительных рабочих 1929 года был чрезвычайным, потому что «в верхушке аппарата губотдела имело место разложение, приведшее к роспуску состава правления». В доме Рабоче-крестьянской инспекции Петр и Макар нашли две комнаты.

Приоткрыв первую дверь в верхнем коридоре РКИ, они увидели там отсутствие людей. Над второй же дверью висел краткий плакат «Кто кого?», и Петр с Макаром вошли туда. В комнате не было никого, кроме тов. Льва Чумового, который сидел и чем-то заведовал, оставив свою деревню на произвол бедняков.

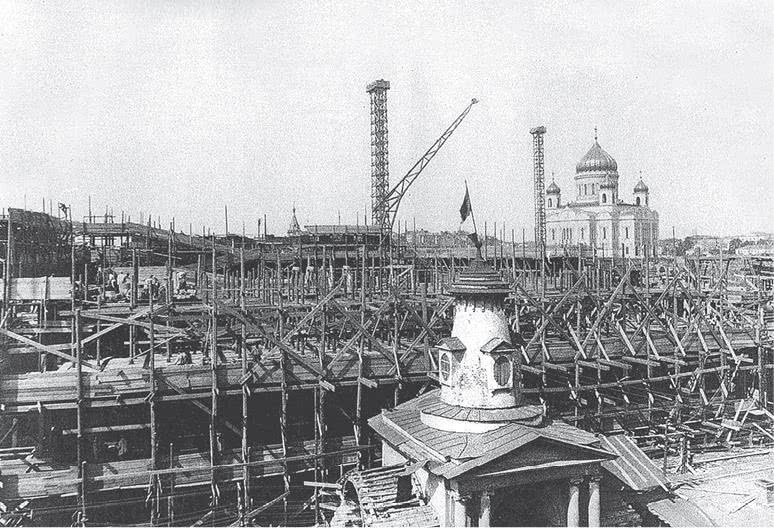

Строительный участок (вид на храм Христа Спасителя)

В июне 1929 года партийный комитет и контрольная комиссия Замоскворецкого района рассмотрели вопрос о строительстве Дома правительства и нашли «ряд безобразий», от «явного проявления бесхозяйственности» до нарушений трудовой дисциплины. «Рабочие болтались на постройках, с техническим персоналом там обстояло очень плохо, так что дом был как бы брошен на произвол судьбы». Иофан получил выговор за то, что уехал за границу, «оставив стройку на своего беспартийного брата, не авторитетного в деле строительства», а также «за недоработку мероприятий по установке сверхурочных работ на стройке в количестве двух часов ежедневно». Комендант и его заместитель были уволены «как несоответствующие своему назначению», секретарь партийной ячейки – за «непроявление должной твердости и элементы склоки и разложения», а помощник начальника работ – за то, что «при создавшихся трудностях на постройке не поставил об этом в известность РК». Правление Союза строителей было распущено, а председатель Московского совета профсоюзов Василий Михайлов снят с должности за «колебания и примиренчество» и переведен на Днепрострой заместителем начальника строительства. Перед новым составом партячейки была поставлена задача «подходить крайне осторожно… к найму новых рабочих» и «проводить в повседневной работе систематическую чистку строительных рабочих от рвачей и чуждых элементов, которые вносят разложение в среду рабочих». Новым партсекретарем стал тридцатитрехлетний ветеран Первой конной, выпускник строительного техникума и бывший член Тарусского горкома Михаил Тучин. Его беспартийная жена, с которой он познакомился в родной деревне на Смоленщине, окончила библиотечный техникум и, по свидетельству их дочери, готовила необыкновенно вкусные куличи и пасху. Новый комендант, товарищ Никитина, была уволена, когда выяснилось, что она дочь тамбовского священника. 8 февраля 1930 года в тепляке первого корпуса (ближайшего к мосту) случился пожар. Часть кирпичной стены была серьезно повреждена. Новое расследование вскрыло новые безобразия.

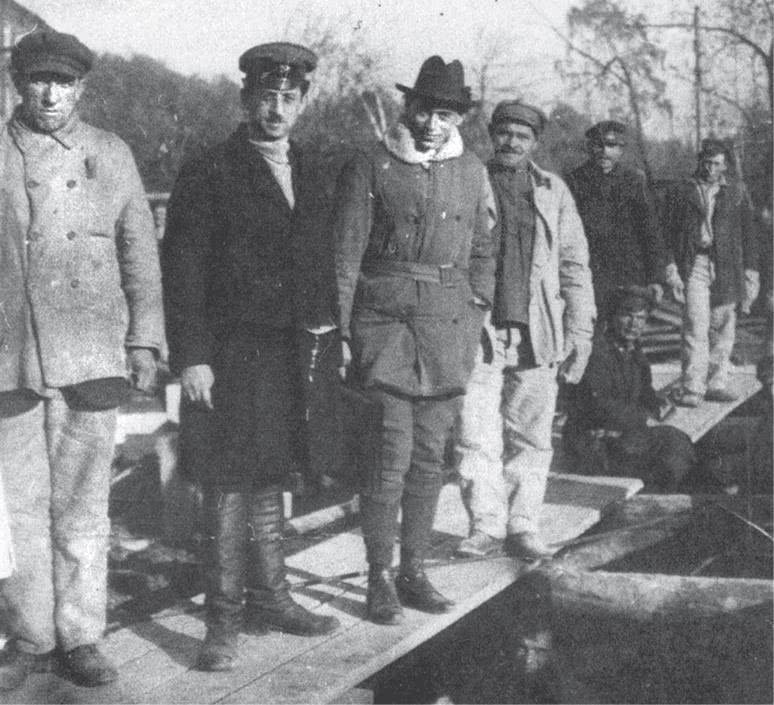

Рабочие на строительстве Дома

Рабочие на строительстве Дома

Приключения Макара кончились так же, как ленинское «Государство и революция».

Макар не испугался Чумового и сказал Петру:– Раз говорится «кто кого?», то давай мы его…– Нет, – отверг опытный Петр, – у нас государство, а не лапша. Идем выше.Выше их приняли, потому что там была тоска по людям и по низовому действительному уму.– Мы – классовые члены, – сказал Петр высшему начальнику. – У нас ум накопился, дай нам власти над гнетущей писчей стервой…– Берите. Она ваша, – сказал высший и дал им власть в руки.С тех пор Макар и Петр сели за столы против Льва Чумового и стали говорить с бедным приходящим народом, решая все дела в уме – на базе сочувствия неимущим. Скоро и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что они думали настолько просто, что и сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать сами за себя на квартирах.Лев Чумовой остался один в учреждении, поскольку его никто письменно не отзывал оттуда. И присутствовал он там до тех пор, пока не была назначена комиссия по делам ликвидации государства. В ней тов. Чумовой проработал сорок четыре года и умер среди забвения и канцелярских дел, в которых был помещен его организационный гос-ум.

Иофан (третий слева) на строительном участке

Тем временем на Болоте продолжалось строительство вечного дома. Замоскворецкий райком приветствовал начало работ как «первый толчок развития культурного очага в этом районе», но выразил обеспокоенность масштабом проекта и неопределенностью его внешнего вида и назначения. Газета «Постройка» не верила, что где-то существует законченный проект, а журнал «Строительство Москвы» возмущался, что проект существует, но держится в тайне.

Проект был изготовлен без открытого конкурса, путем келейным, путем недопустимым. Обсуждался ли в широких кругах уже изготовленный проект? – К сожаленью, нет. Опубликован ли был хотя бы где-нибудь проект? Нет. Редакция журнала хотела было получить его для печати, но и это не удалось. Где-то, как-то и кем-то был изготовлен и принят к осуществлению четырнадцатимиллионный проект, который советская общественность совершенно не знает.

Рабочие на строительстве Дома

Иофан ответил, что проект был рассмотрен четырнадцатью экспертами, одобрен специальной правительственной комиссией и утвержден Управлением московского губернского инженера «с участием представителей всех заинтересованных ведомств». Проигнорировав вопрос об открытом конкурсе, он пообещал опубликовать подробное описание плана работ. Со временем сомнения смолкли перед лицом неизбежности. Когда в январе 1929 года один из делегатов Третьей замоскворецкой партконференции сказал, что строители Дома «могли бы лишний пяток лет потесниться и десяток миллионов рублей сберечь и пустить их хотя бы на металлургию», секретарь райкома ответил: «Что же делать? Начали строить этот дом, фундамент подведен, строительство идет. В будущем можно это обстоятельство учесть, чтобы больше не было таких больших парадных построек». В сентябре 1929 года, вскоре после выявления «безобразий», председатель районной контрольной комиссии подтвердил очевидное: «Мы вмешиваться в это дело не можем, потому что правительство постановило, высшие органы разрешили. То есть, где и как решено строить, это от нас не зависело… Дом, конечно, нужно сказать, не совсем рационально строится, и не совсем хозяйственным образом следят за этой крупной постройкой, которая будет стоить несколько десятков тысяч рублей. Что касается места постройки – мы здесь ничего не можем сделать».

В ноябре 1928 года начальник Главного управления Госфинконтроля СССР написал председателю Совнаркома Рыкову, что, поскольку решение о строительстве Дома «на участке, который для этой цели является совершенно непригодным», не подлежит пересмотру, от части проекта необходимо отказаться. Рыков с предложением не согласился и приказал Наркомфину и Госбанку обеспечить полное финансирование. Государство имело право строить свой дом на деньги, взятые у себя в долг. Председатель Госбанка Георгий Пятаков отметил, что «неудобно выходит, когда в данном случае должник, то есть Совет народных комиссаров (а СНК выступает в данном случае в лице своей комиссии именно как должник, а не как Правительство), сам выносит постановление об отсрочке своего долга», но выполнил распоряжение без дальнейших оговорок. Между февралем и ноябрем 1929 года смета на строительство выросла с 6,5 до 18,5 миллиона рублей. Спустя еще два года – до 24 миллионов. Окончательная цифра перевалила за 30 миллионов (превысив проектную в десять раз). Специальный комитет, сформированный Советом народных комиссаров, пришел к заключению, что в обозримом будущем советское государство не может позволить себе здания подобного масштаба.

Согласно Иофану, главной причиной высокой стоимости были «повышенные качественные требования», заданные правительством для «правительственной постройки».

Сравнение постройки Дома Правительства по расходу материалов с обычным жилищным строительством, имеющим деревянные перекрытия, не может быть сделано, исходя из наличия в данном строительстве общественных каркасных железо-бетонных зданий (Кино, Театр, Клуб, Универмаг и т. д.), каковые составляют около 50 % кубатуры жилых зданий и кроме того – повышенными требованиями к конструкциям жилых зданий и улучшением бытовых условий в жилых корпусах (шахты лифтов пассажирских и товаро-пассажирских, мусоропроводы и т. д.).

Использование железобетонных перекрытий в жилых корпусах (а не только в общественных зданиях) вызывалось соображениями «гигиеничности и полной несгораемости». Высокие (3,4 м) потолки требовались для удобства жителей; мозаичные подоконники и гранитная облицовка были выбраны из эстетических соображений. Ступени из дорогого тарусского мрамора были прочнее железобетонных, а кухонные стены из дорогой метлахской плитки – долговечнее цементных. Решение сделать часть крыш плоскими было «вызвано необходимостью использовать эти крыши как солярии». Дополнительные этажи понадобились для того, чтобы вместить 505 квартир вместо предполагавшихся 440. Дополнительные квартиры понадобились для того, чтобы разместить дополнительных жильцов. Затраты, не предусмотренные первоначальным проектом, включали: радиофикацию и телефонизацию (в том числе прокладку телефонного кабеля в Кремль); строительство почтового отделения, сбербанка и тира; оборудование жилых и общественных зданий мебелью стоимостью в полтора миллиона рублей; использование специальной военизированной охраны; а также борьбу с пожаром 1930 года и несколькими наводнениями. Попытка завершить строительство к тринадцатой годовщине Октябрьской революции привела к дополнительным расходам на рабочую силу. В апреле 1930 года комиссия по постройке решила перейти на работу в две и три смены и нанять от 200 до 300 дополнительных штукатуров. В сентябре она ввела десятичасовой рабочий день и попросила разрешения нанять еще 500 штукатуров, 300 плотников и 50 кровельщиков. К ноябрю здание сдано не было. Весной 1931 года жильцы начали въезжать в ближайшие к Канаве корпуса. Строительство театра и выходящих на реку подъездов завершилось осенью 1932-го. Во дворах и на набережной работы продолжались до конца 1933 года.

Вид на Замоскворечье с храма Христа Спасителя. На переднем плане церковь Св. Николая Чудотворца. За ней электростанция. Строительный участок слева

Строительство театра и клуба. Сзади справа Большой Каменный мост

Вид на строительство со стороны Кремля

Вид на строительство со стороны храма Христа Спасителя

Строительство кинотеатра. Вид со стороны Замоскворечья

Вид на строительство Дома и кинотеатра со стороны Водоотводного канала

Реконструкция Берсеневской набережной. Справа фасад театра

Строительные работы близки к завершению. Праздничная иллюминация посвящена четырнадцатой годовщине Октябрьской революции

* * *

Социализм был неизбежен, а значит, его надо было построить. СССР превратился в «гигантскую стройку». Новое здание было вечным, но загадочным. «Видно, что дом строился, хотя неизвестно для кого». То есть известно, что для строителей социализма, но неизвестно, в каком виде. Во время первой пятилетки большевики, по словам Крупской, «ткнулись носом в вопрос строительства жилищной оболочки для социалистически организованного общества будущего». Или, как выразился один архитектор: «Мы занимаемся оформлением нового быта, а где же этот быт? Его нет. Он не создан. Мы знаем, что он должен быть; мы можем сказать, каков он должен быть, но его сейчас нет, и нет здания, которое отвечало бы новому быту». Строительство будущего начиналось с жилищной оболочки – даже если его социалистическое наполнение «невыполнимо и даже нецелесообразно в настоящее время».

«Архитектор наступающей эпохи, – писал экономист Михаил Охитович, – имеет задачей построения не здания, но «построение» (то есть «оформление общественных отношений… в виде зданий»). А это означает, что «единственный подготовленный для теперешних условий архитектор» – это Карл Маркс. «Ведь его «заказчиком» является общий интерес; его «хозяином» – пролетариат сегодня, бесклассовое человечество – завтра. И как до сих пор не могли строить без капитала (с маленькой буквы), так отныне нельзя будет строить без Капитала (с большой буквы)». То, что «Капитал» не объясняет, как оформлять общественные отношения в виде зданий, – не проблема, потому что в Советском Союзе Маркса представляет товарищ Сталин, а товарищ Сталин, по определению Радека, – «зодчий социалистического общества». То, что товарищ Сталин не объясняет, как оформлять общественные отношения в виде зданий, означает, что архитекторы наступающей эпохи должны делать это самостоятельно.

Большинство проектов жилищной оболочки социализма предполагало строительство «агро-промышленных городов», состоявших из «домов-коммун» (жилкомбинатов) на 20–30 тысяч взрослых жителей каждый. Согласно одному такому проекту, «город будущего» (на строительство которого, по разным оценкам, потребовалось бы от пяти до пятнадцати лет) представлял собой огромный парк с пешеходными и велосипедными дорожками.

Зеленые лужайки будут отделять тротуар от крупных домов, прорезанных большими стеклянными площадями своих окон и террас. На крышах этих домов будут тянуться плоские веранды, украшенные цветами, беседками для тени. Дома будут окрашены в светлые, радостные цвета: белые, розовые, синие, красные, не мрачно-серые и черные, но подобранные гармонично по своим красочным сочетаниям. Войдя в дом, вы увидите большой вестибюль, из которого направо и налево идут умывальные комнаты, души, физкультурные залы, где усталый человек, придя с работы, может умыться, переодеться, повесить свое рабочее платье в особый шкафчик, если почему-либо он не может этого сделать на своем производстве или в поле. Конечно, каждое производство должно само обеспечить ему возможность соблюдения полной чистоты.Прямо от входа расположена приемная со справочным бюро, киоском для продажи мелких вещей, парикмахерской, комнатой для чистки сапог, для починки и чистки платья. Тут же, в ряде больших ниш, поставлена удобная мебель, где группы живущих встречаются друг с другом или принимают своих гостей, где «гостеприимная комиссия» дома примет и приезжих гостей из ближайших и дальних краев. Дальше идут комнаты для культурного времяпрепровождения. Тут должны быть и биллиардные, шахматные, фотографические, музыкальные и другие возможные комнаты для разных кружков, комнаты побольше, где можно собираться для обсуждения вопросов или проводить сыгровки и спевки, мастерские для любителей фото, радио, электротехники, шитья и рукоделия, которые своими продуктами обслуживают запросы всего дома, показывая свое искусство.Легкий переход идущих по верху красивых арок, дающих проходы в парк, – и вы в большой столовой, построенной по типу американских кафетерий. Здесь за длинным прилавком стоят в судках или на электрических грелках всевозможные кушанья, которые можно брать самыми небольшими порциями. Посетитель сможет взять себе комбинацию из самых разнообразных вещей. За столовой, а быть может, в третьем этаже, с верандами, выходящими на плоскую крышу, расположена большая читальня. Она имеет небольшой запас книг, но может вытребовать по телефону любую книгу из центральной библиотеки. Рядом с читальней устроены небольшие каютки, куда может засесть человек, пишущий доклад для производственного совещания, для выступления на митинге, чтобы более сосредоточенно заняться своим делом.Выше потянутся части дома, где расположены небольшие комнатки для каждого жителя. В такой комнатке на небольшом пространстве должно быть устроено очень удобно и компактно все, что нужно для отдельного жителя комнаты: его кровать или диван, ниша-шкаф для платья и других вещей, хороший стол для занятий, пара удобных стульев, полочки для книг, место для картин и цветов и, если возможно, выход на балкон. Такая комната займет около 7–9 кв. метров.

Дома-коммуны, по словам Луначарского, должны были «ясно, но разнообразно выделять свою внутреннюю сущность, т. е. то обстоятельство, что их индивидуальные жилища расположены вокруг их группового частного сердца – их культурно-клубных и тому подобных общих помещений».

Согласно Крупской, большинство россиян были знакомы с такого рода общежитиями. «В условиях ссылки и эмиграции часто устанавливались потребительские коммуны в целях налаживания более целесообразного и дешевого питания. В рабочем быту рабочие-сезонники часто заводят артельное питание, разные сельскохозяйственные артели делают то же». Но это еще не коммуны. «Общежитие превращается в коммуну тогда, когда членов общежития связывает какая-либо общая идея, общая цель». Но и это не все. «Монастыри, по сути дела, были коммунами», но монахов связывала ложная идея и ложная цель. Более того, их «подогреваемое религией напряжение сил» и «обдуманная организация труда» основывались на институте безбрачия. Задача заключалась в том, чтобы создать обитель единоверцев обоего пола, которая допускала бы размножение и включала в себя детские учреждения. Традиционное решение, при котором глава секты монополизирует или регулирует доступ к женщинам, было неприемлемо. Фаланстеры Фурье упоминались как возможные прототипы, но идея подбора сожителей по темпераменту отвергалась как утопическая (потому что индивидуальная психология, по мнению большинства марксистов, не имеет отношения к будущей гармонии).

Базовые принципы содержались в «Манифесте Коммунистической партии».

На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на частной наживе. В совершенно развитом виде она существует только для буржуазии; но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев и в публичной проституции.Буржуазная семья естественно отпадает вместе с отпадением этого ее дополнения, и обе вместе исчезнут с исчезновением капитала…Буржуазный брак является в действительности общностью жен. Коммунистам можно было бы сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой общности жен официальную, открытую. Но ведь само собой разумеется, что с уничтожением нынешних производственных отношений исчезнет и вытекающая из них общность жен, т. е. официальная и неофициальная проституция.

Как писал Н. А. Милютин в комментарии к этому разделу «Манифеста»: «Лучший ответ всем воителям против нового быта, против создания материальных предпосылок для ломки семьи трудно придумать. Остается только удивляться, что среди некоторых кругов нашей партии так сильно еще влияние буржуазной идеологии, что они с усердием, достойным лучшего применения, выдумывают все новые и новые аргументы за сохранение двухспальной кровати в качестве постоянного принудительного ассортимента для рабочего жилища». Маркс и Энгельс исходили из того, что отмена частной собственности приведет к отмиранию уз, основанных на половом размножении и совместном выращивании потомства: «Созданием общественных столовых, яслей, детских садов, школ-интернатов, прачечных и починочных мастерских мы действительно по-настоящему, радикально разорвем с существующими имущественными отношениями в семье и тем создадим экономические предпосылки для уничтожения семьи как хозяйственной единицы».

А для чего еще нужна семья? Согласно другому теоретику коммунального быта, Л. М. Сабсовичу: «Вопрос о «естественной», биологической связи родителей и детей, вопрос о «материнской ласке», о том, что женщина потеряет всякий стимул к рождению детей и т. п., – все эти вопросы выдвигаются преимущественно не рабочими и работницами, не крестьянами и крестьянками, а некоторой частью нашей интеллигенции, в сильной степени пропитанной буржуазными «интеллигентскими» предрассудками. Исключительная любовь к своим детям имеет в своей основе, конечно, не столько «естественные», биологические факторы, сколько факторы социально-экономические». Следовательно, «предоставление каждому трудящемуся отдельной комнаты должно проводиться совершенно неуклонно». Выделение особых квартир для супружеских пар «является просто ничем не оправданным оппортунизмом».

Совершенно естественно, что при социалистической организации жизни каждого трудящегося можно рассматривать одновременно и как возможного «холостяка» и возможного «женатого» или «замужней», ибо каждый сегодняшний «холостяк» может завтра оказаться женатым и каждая сегодняшняя пара может завтра оказаться на положении холостяков, ибо те принудительные моменты, в первую очередь квартирный вопрос, а затем и совместное воспитание детей, которые в настоящее время нередко принудительно заставляют мужчину и женщину сохранять связь и совместные условия жизни даже тогда, когда внутренняя связь между ними порвана и ничего их друг около друга не удерживает, при социалистической организации жизни, при обобществлении удовлетворения бытовых потребностей, при общественном воспитании детей, будут все более и более устраняться.

Это, разумеется, не означает, что пары, сохраняющие взаимную привязанность, не могут жить вместе.

Все комнаты в жилом комбинате должны сообщаться или внутренней дверью или (что гораздо дороже, но значительно лучше) должны иметь раздвижные перегородки. Тогда, если муж и жена захотят жить вместе, они могут получить две смежные комнаты, сообщающиеся внутренней дверью, т. е. будут иметь нечто вроде небольшой квартиры, а в случае наличия раздвижной перегородки могут даже превратить эти две комнаты в одну комнату. Но когда какая-либо из сторон захочет или временно иметь отдельную комнату, или совершенно прекратить совместную жизнь, двери могут быть закрыты или раздвижная перегородка задвинута. Если какая-либо рабочая семья на первое время захочет иметь детей при себе (хотя это, несомненно, нерационально и может иметь место лишь как самое кратковременное явление), для детей может быть отведена соседняя комната, и в таком случае семья получит нечто вроде квартиры из трех комнат, сообщающихся внутренней дверью или раздвижными перегородками.

Времени оставалось мало. Сегодняшние дети – завтрашние «новые люди». «Дети, которым сейчас 5–6 лет, поступят в то, что мы называем сейчас средней школой (около 12-летнего возраста), уже совершенно в иных условиях, условиях полностью или почти полностью осуществленного социалистического строя». В этих условиях «дети уже не будут являться «собственностью» родителей: они будут «собственностью» государства, которое возьмет на себя все задачи и заботы о воспитании детей». Не все соглашались с графиком Сабсовича, и не всем нравилась его идея детгородков (подобных тем, о которых мечтал юный Борис в «Рождении героя» Либединского), но никто из большевиков не сомневался в том, что при жизни их поколения государство возьмет на себя все задачи и заботы о воспитании детей.

Главными оппонентами Сабсовича были «дезурбанисты», которые считали дома-коммуны гипертрофированными бараками. Как писал архитектор Александр Пастернак (брат Бориса, друг Збарского и – благодаря последнему – один из авторов Мавзолея Ленина и института Карпова):

Будет ли коллективом численно большая армия случайно объединенных в одном доме людей? И будет ли этот, допустим, коллектив, нормально жить в домах-коммунах, отличительная черта коих (мы теперь уже видели и графические воплощения теоретических идей) – длиннейшие коридоры с небольшими камерами, большие очереди на простые культурные удобства (умывальники, уборные, вешалки), те же очереди в столовые, где человек должен отобедать, очевидно, с той же скоростью, как на вокзале перед отходящим поездом (нельзя же задерживать товарища, ожидающего своей очереди на тарелку, вилку и нож!).

Сабсович сравнивал капиталистический урбанизм с «жизнью в каменных клетках». Но разве «громадные, тяжелые, монументальные, извечно стоящие» дома-коммуны – не каменные клетки? Согласно главному идеологу дезурбанизма Михаилу Охитовичу, все современные города и их незаконнорожденные «коллективные» наследники суть Вавилоны и Карфагены, которые «должны быть разрушены». В условиях первобытного коммунизма совместное производство требовало совместного проживания. У современного коммунизма другие требования. «Современный коммунизм должен охватить общим процессом производства по крайней мере сотни миллионов людей. Если бы совместному труду соответствовало совместное жилище, то было бы правильным построить одно жилище на несколько сот миллионов людей». Но идея эта очевидно нелепа – столь же нелепа, как попытка создать одну на весь мир прачечную или столовую.

Что же делать? Люди, утверждал Охитович, всегда жили там, где работали. Скотоводы кочевали со своим скотом; земледельцы селились на земле. «Город является результатом общественного разделения труда, результатом отделения ремесла от земледелия, или иначе отделения процессов обработки продукта от процессов добывания его». Задача социализма состоит в преодолении неравенства и нерациональности урбанизма как следствия неравенства и нерациональности капитализма. Как писал Пастернак: «Осуществление идей и Маркса, и Энгельса, и Ленина – осуществление уничтожения пропасти между городом (скученность) и деревней (идиотизм, изолированность), – взамен этой пропасти создание новых форм размещения населения, общих для всех, одинаковых для всех, т. е. социалистического равномерного расселения трудящихся – впервые в истории человечества выпало на долю нашей страны, нашего Союза».

Главным препятствием к равномерному расселению трудящихся были брак и семья. Согласно Охитовичу, родовое патриархальное жилище вмещало четыре поколения, городское мещанское – два, а современное капиталистическое (коттедж или квартира) – одно. При социализме все жилища будут индивидуальными.

Почему при капитализме этого не происходит?Потому что жена и муж еще не могут произвести окончательного разделения труда, так как капиталист связан разделением труда с наемным рабочим. Они связаны единством хозяйственных интересов: наследования имущества и общности капиталов. Точно так же и пролетарская семья связана общностью интересов воспроизводства своей рабочей силы и надеждой на поддержку своих сил детьми на старости.Лишь социалистические отношения поставят общество непосредственно перед производителем-человеком и человека-производителя непосредственно перед лицом общественных лишь связей.Ибо они уничтожают разделение труда между мужчиной и женщиной.

Уничтожение разделения труда между мужчиной и женщиной приведет к отмене института семьи и создаст «возможность делать сегодня одно, а завтра – другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике, – как моей душе угодно, – не делаясь, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком» (как писал Маркс). Коллективизм не должен быть синонимом анонимности и монотонности. «Превозносить коллектив и игнорировать личность, значит хвалить русский язык, но запрещать говорить русскими словами». Более того, продолжал Охитович, «чем сильнее коллективные связи, тем сильнее личности, его составляющие». Частной собственности не будет…

Но рождаться человек будет отдельно – не коллективно. Есть, пить, спать и одеваться и т. д., словом, потреблять будет всегда отдельно… Вместе с частной собственностью исчезнет буржуазная, капиталистическая собственность, буржуазная, капиталистическая личность, но личная собственность, личное потребление, личная инициатива, личный уровень развития, личные руки, личные ноги, личная голова, мозг не только не исчезнут, но будут впервые доступны каждому, а не избранным, не «привилегированным», как то было до социализма.

Сабсович прав в том смысле, что каждому трудящемуся полагается отдельная комната, но зачем втискивать эти комнаты в «громадные, тяжелые, монументальные, извечно стоящие» здания? При коммунизме жилище, как одежду, можно будет «улучшать, увеличив его в размерах вширь, вверх, увеличив размеры окон и т. д. Только сборные, разборные, досборные дома будут отвечать актуальным потребностям конкретно развивающегося человека». Дома эти будут легки, мобильны и связаны с миром благодаря радио, телефону и постоянно совершенствующимся транспортным средствам (водным, воздушным и наземным). Проблема спаривания и размножения будет решена.

Как писал Пастернак:

Никто не возражает, если муж и жена, или друг со своим закадычным другом, или несколько неразлучных друзей поставят свои отдельные дома рядом, сблокируют их между собой; каждое помещение все время остается в себе самом изолированным, со своим отдельным входом и выходом наружу в сад. Но если чета разведется, друг поссорится с другом или один из них женится, это не вызовет никаких осложнений с «площадью», ибо можно в любой момент разъединить помещения, увеличить или уменьшить их, наконец, разобрав, вновь поставить на совершенно другом месте.

И урбанисты, и дезурбанисты были дезурбанистами. Предметом дискуссии было то, как лучше уничтожить современный город: разбить его на производственные и жилые узлы, состоящие из нескольких домов-коммун в окружении «зеленых зон», или отменить раз и навсегда. Никто не собирался сохранять городские улицы и кварталы; спорили о том, к чему прикреплять индивидуальные «ячейки» – к длинным коридорам в многоэтажных домах-коммунах или к бесконечным шоссе на «децентрованном» ландшафте (или ни к чему в особенности: зять Бухарина Юрий Ларин мечтал о летающих и плавающих жилищах, в которых человек функционировал бы «как улитка, носящая свою ракушку»).

И урбанисты, и дезурбанисты были коллективистами. Все человеческие функции за исключением испражнения, мочеиспускания и спаривания должны были происходить в общественных местах. О сне велись споры. (Константин Мельников проектировал гигантские «лаборатории сна» с механически производимыми свежими запахами и успокоительными звуками. Н. Кузьмин предложил два вида спален: групповые на шесть человек и спальни для «прежних мужа и жены». Большинство архитекторов предпочитало индивидуальные ячейки.) Вопрос заключался в том, сколько человек должно быть приписано к каждой душевой, прачечной и столовой и где следует остановиться на пути между бесчисленными передвижными столовыми и одной планетарной «фабрикой-кухней».

И урбанисты, и дезурбанисты были индивидуалистами. «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями, – провозглашал «Манифест Коммунистической партии», – приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех». «Чем сильней личность, – писал Охитович (высказывая общепринятую точку зрения), – тем сильней коллектив, которому она служит». Буржуазный индивидуализм есть зло, социалистическая личность есть мера всех вещей. В отсутствие классов любая ассоциация произвольно собранных людей может стать коллективом. Не все члены одинаково хорошо подготовлены, но все – за исключением врагов, подлежащих перековке, – в принципе взаимозаменяемы. Жильцы одного дома, служащие одной конторы и воспитанники одного детского сада могут и должны функционировать как единые коллективы. После первой пятилетки все советские люди стали формально правоверными вплоть до окончательного выяснения всех обстоятельств. Если «общежитие превращается в коммуну тогда, когда членов общежития связывает какая-либо общая идея, общая цель», и если все советские люди, за исключением горстки врагов, связаны общей идеей и общей целью построения социализма, то Советский Союз – одна большая коммуна. В отсутствие «антагонистических» противоречий не важно, к какому коллективу принадлежит отдельно взятый советский человек. «Коллективизм» есть неопосредованная связь между личностью и государством. «Буржуазный индивидуализм» равносилен желанию окружить личность защитной оболочкой и примкнуть к непрозрачному сообществу. Местом обитания советского человека должна стать индивидуальная ячейка или ракушка. «Эта комната есть не только помещение для сна, – писал Луначарский. – Здесь начинается абсолютное право индивидуальности, в которое никто другой вмешиваться не должен». Местом обитания советского человека не может быть «семейно-мещанская» квартира, то есть «обособленная изолированная ячейка, часто с отдельным входом, одной, двумя или тремя жилыми комнатами, кухней и прочими вспомогательными помещениями». «Безразлично, – писал Кузьмин от имени архитекторов наступающей эпохи, – в каком количестве и качестве будут строиться эти квартиры, в виде ли особняков, коттеджей, в виде ли блоков многоэтажных, многоквартирных домов или так называемых «домов-коммун» (с целью дискредитации революционного лозунга), ибо какой же это дом-коммуна, если он состоит из квартир?»

Советский коллективизм состоит из отдельных личностей; буржуазный индивидуализм процветает в лоне семьи. Эмансипация – женщин, детей и в конечном счете всех без исключения – есть освобождение человека от гнета семьи. «Ячейки» эмансипированных мужчин, женщин и детей должны стать домами без мещанства. Как объясняла одна брошюра о коммунистическом быте: «Жилище, где человек проводит всю свою жизнь от рождения до смерти, должно быть гигиенично, т. е. оно должно быть просторно, светло, тепло и сухо; кроме того, в нем не должно быть испорченного воздуха, сырости и грязи». Оно должно быть свободно от болота и всего с ним связанного: жирной посуды, мокрого белья и темных углов, с одной стороны, и «кисейных занавесок на окнах, герани в горшке и канарейки в клетке» – с другой. Мягкость и вязкость грозили удушьем: главными врагами «свободного развития каждого» были пуховые подушки и двуспальные кровати. Государство обязалось поставлять функциональную мебель; потребители привыкали убирать складные шкафы, столы, подносы, кровати, полки, табуретки и гладильные доски в специальные ниши. Комнаты проектировались по образцу купе и кают. Архитекторы цитировали Ле Корбюзье в том смысле, что «все, что не является необходимым, должно быть отброшено» (или, по версии Маяковского, «лишних вещей не держи в жилище – станет сразу просторней и чище»). Как писал Крицман в «Героическом периоде Великой русской революции», «нужно, значит, будет существовать, не нужно, значит, будет уничтожено». Цель построения социализма – «уничтожение фетишистских отношений и установление прямых и непосредственных, открытых связей между различными частями советского народного хозяйства». Задача советских архитекторов – установление прямых и непосредственных, открытых связей между отдельно взятыми советскими людьми – связей, не замутненных «лишними вещами» и стойкими привязанностями.

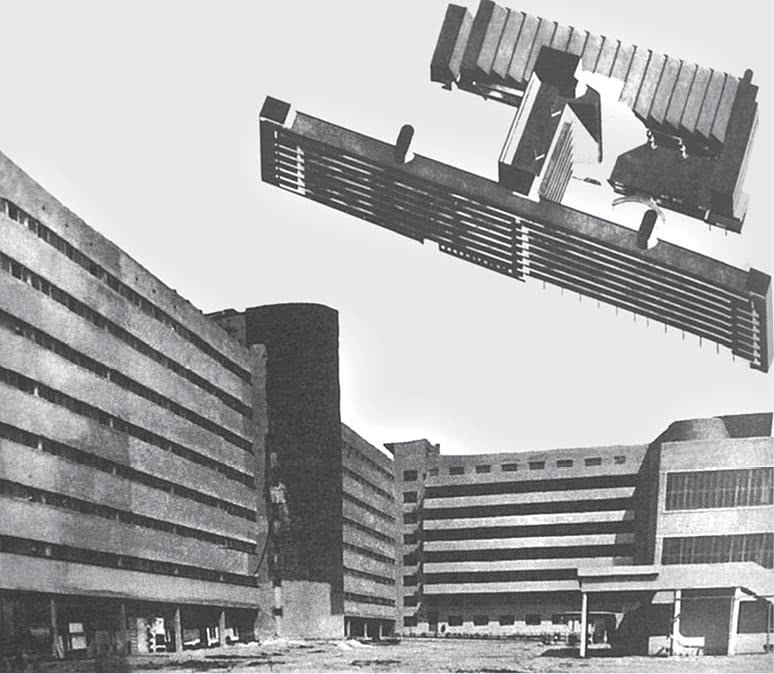

Архитекторам наступающей эпохи не довелось много построить. Дезурбанисты ждали «децентрации» производства, «дестационарности» населения и электрификации всей страны. Проекты «Зеленого города» под Москвой и «лент» складных жилищ в Магнитогорске не осуществились из-за отсутствия средств и инфраструктуры. Дома-коммуны создавались на базе существующих гостиниц или строились по мере поступления средств. В основу дома Ивана Николаева в Москве (1929–1930) легло пять базовых принципов: «Изгнание из своей жизни примуса – есть первый шаг. Бытовая коллективизация и организованность учебы – второй шаг. Третий шаг – гигиенизация, оздоровление быта. Четвертый шаг – переход на самообслуживание в быту и механизация процессов уборки. Пятый шаг – обобществление детского сектора». Здание состояло из двух параллельных корпусов, соединенных «санитарным блоком». Трехэтажный «дневной корпус» включал в себя столовую, спортзал, изолятор, солярий, детский сектор, зал для занятий и помещения для кружков. Проходя в конце дня через санитарный блок, жильцы должны были принять душ и переодеться. Восьмиэтажный ночной корпус состоял из тысячи «спальных кабин» площадью 6 × 6 м, расположенных вдоль узких коридоров длиной 200 метров. В каждой кабине было две койки, две табуретки и бетонный подоконник, служивший письменным столом. Прежде чем возвращаться в дневной корпус, студенты делали зарядку на балконах санитарного блока. Днем спальный корпус был закрыт на «санацию».

Что подходит студентам, не подходит семьям («хотя это, несомненно, нерационально и может иметь место лишь как самое кратковременное явление»). Большинство экспериментальных домов, построенных в годы первой пятилетки, принадлежали к «переходному типу» жилищ с коммунальными и семейными блоками. Самым известным из них был Дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве (1928–1930). Согласно отчету об окончании строительства:

Громадный корпус длиной в 82 метра; вместо первого этажа – колонны, хрупкие изящные колонны, несущие на себе тяжкий груз серого камня. Если бы не эти колонны, сообщающие дому непонятную легкость, можно бы было дом принять за океанский пароход. Такая же плоская крыша, балконы-палубы, мачты для радио и сплошные окна. Высокая вентиляционная труба усугубляет сходство…Весь корпус пронизан светлыми коридорами, из которых идут маленькие лестницы вверх и вниз, квартирные ячейки. Каждая квартира имеет, таким образом, двухсветную высокую комнату дневного пребывания и кабины для сна полуэтажом выше, не изолированные от общей квартирной кубатуры.Основная «беда» всех квартир нового дома: в двери никак не влезает добротный пузатый комод, а в самой квартире совершенно негде поставить примуса.В каждой квартире сделаны стенные шкафы для хранения вещей, крохотная передняя для раздевания, раздвижные сплошные окна на роликах. Отдельно в углу – так называемый «кухонный элемент». Этот «вредный элемент» представляет собою небольшой шкаф с вытяжкой, в котором несколько газовых рожков, маленький холодильник для провизии, помещение для посуды, канализационная раковина.Справедливость требует отметить: этот реверанс в сторону старого бытового уклада смягчается возможностью при желании немедленно выкинуть этот кухонный элемент и перейти на общественное питание.К жилому переходу проходным теплым мостиком пристегнута коммунальная «баржа». В коммунальном корпусе внизу – машинное отделение, кухня; этажом выше – двухсветная столовая, рассчитанная на 200 человек; этажом выше – читальня, биллиардная, библиотека. Рядом со столовой – спортивный зал со всякими приспособлениями, души…– Хороший дом, – одобрительно говорит старик-сезонник, шаркающий рубанком доску. – Да жить-то в нем надо умеючи…Действительно, надо уметь жить в новом доме. Нужно умудриться не перетащить с собой в новую квартиру духа старых каменных коробок; нужно, переезжая в новый дом, суметь забыть в старом жилье много всякого бытового хлама.

Дом-коммуна Ивана Николаева

Дом Наркомфина считался прототипом домов будущего. Популярная метафора «океанского парохода» совмещала главные признаки эпохи: мобильность и монументальность. Другой популярной метафорой был самолет (новая интерпретация креста), представлявший собой длинные, узкие жилые крылья, прикрепленные к овальным или прямоугольным служебным блокам. Конструктивистская эстетика боролась с влажностью и вязкостью домашнего пространства при помощи света, воздуха, прозрачности и чистых линий элементарных («промышленных») геометрических форм. Каждая существенная социальная функция помещалась в своем собственном, четко оформленном «объеме». Жизнь внутри объемов состояла из синхронных «процессов», аналогичных массовым играм Подвойского. Быт уподоблялся конвейеру (в соответствии с «функционально-поточным принципом» Милютина): мебель служила оборудованием, а людские потоки подчинялись особым «графикам движения». «Жилищная оболочка», по словам одного архитектора, отличалась «пластическим пуританизмом и суровой наготой».

Дом Наркомфина

В начале был труд (сказал Энгельс). Человеческая жизнь немыслима без работы и должна строится в непосредственной связи с работой. «Любовь к ответственности» в приложении к «бытовым процессам» порождает, по выражению Керженцева, коммунизм как «олицетворенную гармонию, где все совершается с точностью, четкостью, правильностью». «Чувство времени» Керженцева в сочетании с чувством пространства архитекторов порождает гармоничных мужчин и женщин, не стремящихся избежать неизбежного. Как писал Кузьмин: «Абсолютного отдыха нет. Человек постоянно работает (даже когда он спит). Архитектура всеми своими материальными частями воздействует на эту работу человека. Научная организация материальных частей архитектуры (свет, цвет, форма, вентиляция и т. д.), или вернее научная организация работы – это есть одновременно и организация эмоций человека, являющихся прямым следствием производительности». Но не перетащат ли рабочие в новую квартиру «дух старых каменных коробок»? Заведующий отделом изобразительного искусства Наркомпроса РСФСР (и будущий член Политбюро СЕПГ в ГДР) Альфред Курелла опасался, что перетащат. «Если мы устроим дома исключительно с коммунальной кухней, то рабочий у себя в комнате заведет примус». Кузьмин, ссылаясь на успех насильственной коллективизации, утверждал, что не перетащат (и что полукоммунальные дома-коммуны являются «прямой насмешкой» над идеями Ленина и успехами социалистической реконструкции).

Вскоре выяснилось, что дело не в этом. 1 мая 1930 года (через два месяца после выхода «Головокружения от успехов» Сталина) Кольцов опубликовал программную статью, из которой следовало, что примус не страшен, а левизна – детская болезнь. Советские архитекторы, писал он, страдают от «приятного головокружения». Урбанисты призывают к созданию «громадных казарм, где дети изолированы совершенно от взрослых, где все жизненно важные функции трудящегося человека будут строго регламентированы, где все будет делаться по команде, где величайшей добродетелью будет считаться пребывание человека на людях и величайшим грехом – уединение, хотя бы даже для размышлений или умственного труда». Дезурбанисты хотят поселить рабочего и его жену в двух разных домиках на сваях. «Когда литейщик Кузьма хочет повидать свою Прасковью, он должен спуститься по лесенке вниз, сесть в автомобиль и по специально проложенному между Кузьмой и Прасковьей шоссе отбудет навестить свою подругу». Такого рода проекты вызывают возмущение трудящихся и являются формой вредительства. «Никому не дано право во имя чего бы то ни было воевать с основными потребностями человеческой натуры, хотя бы с такой, как желание побыть одному или желание иметь близко от себя своего ребенка».

Через три недели тезисы Кольцова были опубликованы в виде постановления ЦК «О работе по перестройке быта».

ЦК отмечает, что наряду с ростом движения за социалистический быт имеют место крайне необоснованные полуфантастические, а поэтому чрезвычайно вредные попытки отдельных товарищей (Сабсович, отчасти Ю. Ларин и др.) «одним прыжком» перескочить через те преграды на пути к социалистическому переустройству быта, которые коренятся, с одной стороны, в экономической и культурной отсталости страны, а с другой – в необходимости в данный момент максимального сосредоточения всех ресурсов на быстрейшей индустриализации страны, которая только и создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта.

Партия требовала восстановления после головокружения. Утопические проекты некоторых товарищей стоили слишком дорого, ставили телегу перед базисом, раздражали культурно отсталое население, противоречили основным человеческим желаниям и дискредитировали попытку подлинной и радикальной перестройки этих желаний.

Дому правительства повезло. К маю 1930 года его вид был определен, бюджет превышен, стены построены. Его по-прежнему обвиняли в элитарности и расточительности. Архитектор Пастернак писал:

Сейчас в Москве строится большой жилой комплекс для работников ВЦИК и СНК. Тут имеется и клуб, и театр, и столовая, и прачечная, и универмаг, и ясли, и даже амбулатория. Казалось бы – вот предпосылки для нового социалистического типа жилища. Однако жилой сектор этого комплекса состоит исключительно из квартир, рассчитанных на семейно-хозяйственные отношения, на индивидуальное обслуживание семьи, т. е. на замкнуто-семейный быт: эти квартиры имеют свои кухни, ванны и т. д.Итак, вот два отрицательных факта нашей жилищной политики: с одной стороны, распространение индивидуальных квартир, предопределяющих надолго (в каменных домах не менее чем на 60–70 лет) характер нашего жилья, а следовательно, быта в городах; с другой стороны, неправильное трактование идеи дома-коммуны, благодаря чему мы также отделяем, а подчас и дискредитируем, внедрение в массы новых социальных отношений.

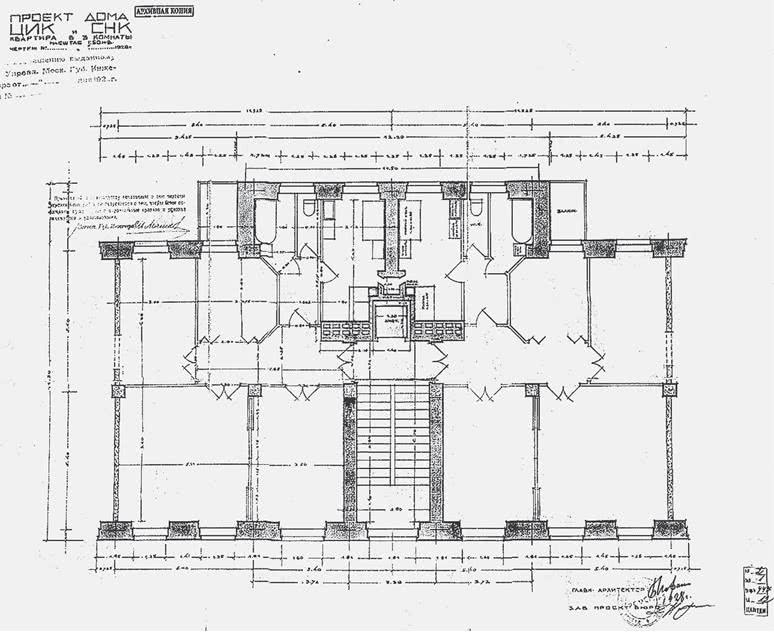

План трехкомнатной квартиры

В мае 1930 года выяснилось, что Дом правительства – типичный пример здания «переходного типа». Дело было не только в везении: некоторые авторы постановления имели отношение к проекту дома; многие (включая Кольцова) готовились к переезду. Никто не собирался расставаться с детьми и жить в индивидуальных ячейках; все исходили из того, что только индустриализация «создает действительные материальные предпосылки для коренной переделки быта».

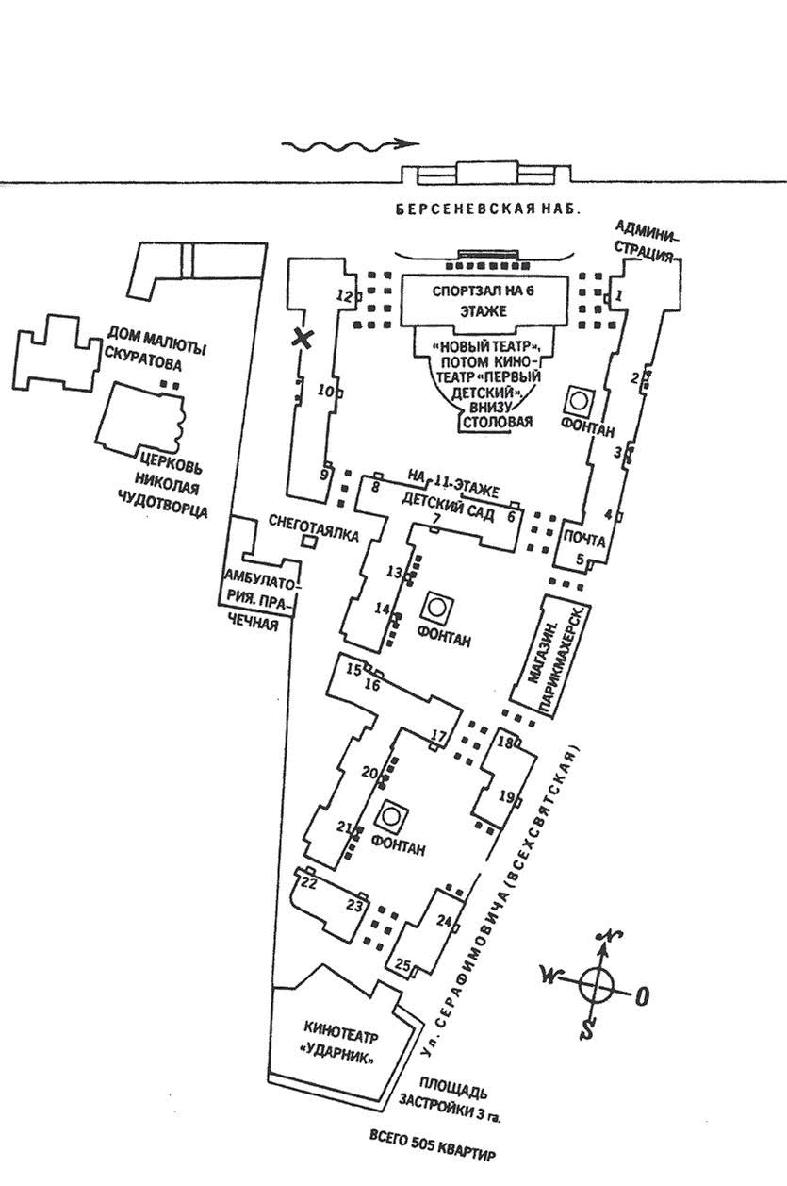

Дом состоял из двух частей: коммунальный блок служил удовлетворению широкого спектра потребностей, а квартиры предназначались для «замкнуто-семейного быта». В клубе им. Рыкова (вскоре переименованного в клуб им. Калинина) располагались столовая, библиотека, теннисный и баскетбольный корты, два гимнастических зала, театр на 1300 зрителей и несколько десятков помещений для различных видов досуга (от бильярда до репетиций симфонического оркестра). В других корпусах находились банк, прачечная, почта, телеграф, ясли, парикмахерская, амбулатория, продовольственный и промтоварный магазин и кинотеатр «Ударник» на 1500 зрителей, со своим кафе, читальным залом и эстрадой для оркестра. Жилая часть состояла из семи десятиэтажных и одиннадцатиэтажных зданий, разделенных на двадцать четыре подъезда (пронумерованных по неизвестной причине 1–10 и 12–25), с 505 квартирами, по две на этаже. Квартиры состояли из комнат, ванной, туалета и кухни с газовой плитой, мусоропроводом, вентилятором и спальной полкой для прислуги. Во всех квартирах были телефон, холодная и горячая вода, сквозная вентиляция и окна, выходившие на две стороны. Окна были не только в комнатах, но и в кухне, ванной и туалете. Некоторые квартиры (особенно в подъездах № 1 и 12, выходивших на реку) отличались большими размерами. В некоторых подъездах были не только пассажирские, но и грузовые лифты.

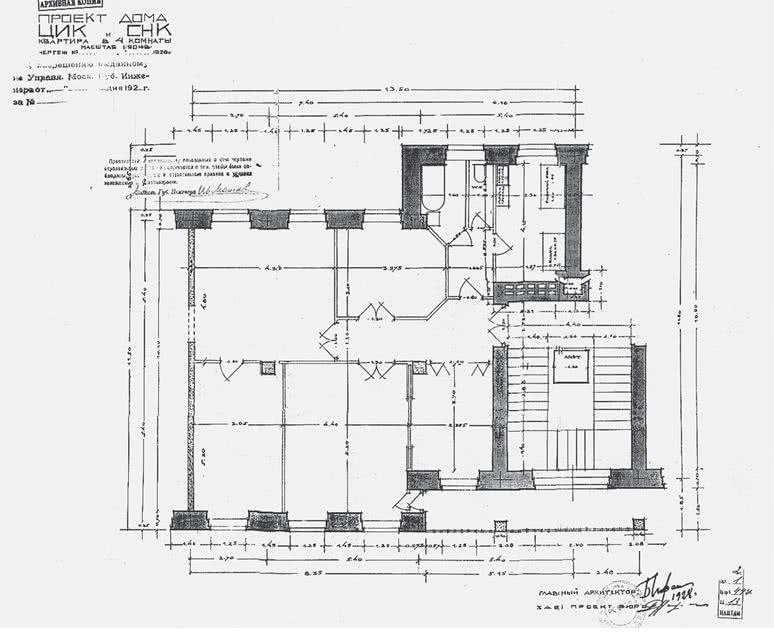

План четырехкомнатной квартиры

Жалобы «утопистов» (урбанистов и дезурбанистов) на буржуазное происхождение проекта Иофана были не лишены оснований. С 1878 года суды Нью-Йорка различали многоквартирные дома (tenements), в которых несколько семей жили под одной крышей, и жилые комплексы (apartment buildings), предоставлявшие жильцам коммунальные услуги. В большинстве фешенебельных жилых комплексов Нью-Йорка имелись общественные кухни, рестораны и прачечные; в некоторых – столовые и игровые площадки для детей. В Дакоте, на 72-й улице, умещались площадки для крокета и теннисные корты. Дорогие апарт-отели предназначались для холостяков и не имели кухонь.

Вход в подъезд

Лестничная площадка и дверь в квартиру. Слева дверь лифта

Столовая

Фойе кинотеатра

Лестница в кинотеатре

Читальный зал в кинотеатре

Лестница в клубе

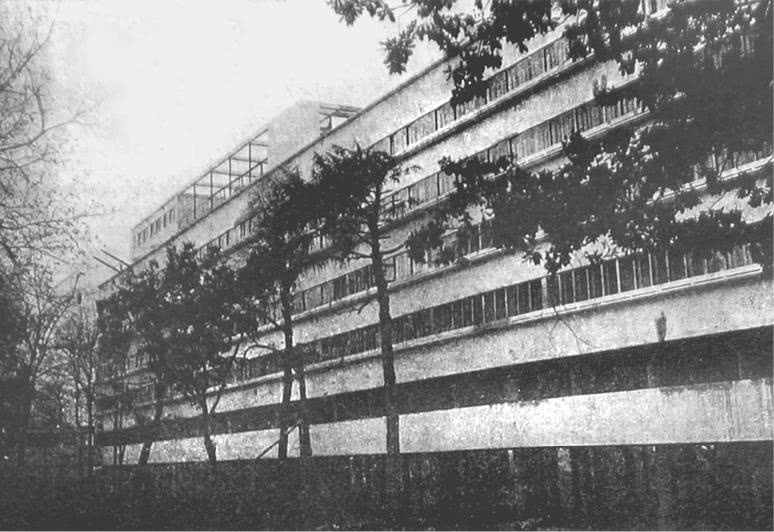

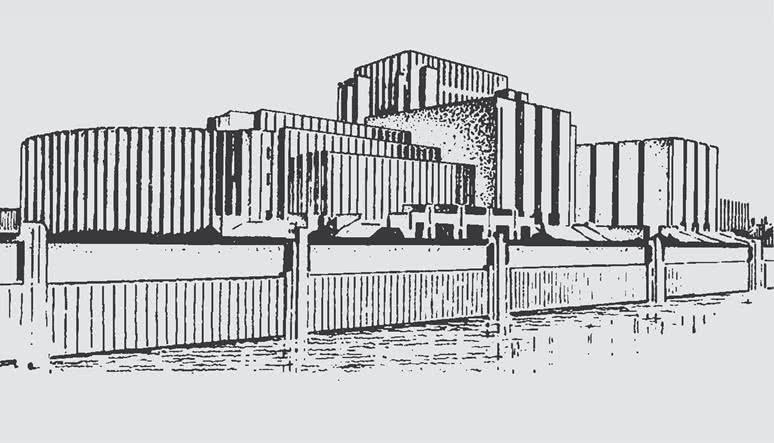

Стилистически Дом правительства тоже был переходным – от конструктивизма к неоклассицизму. План комплекса имел треугольную форму с основанием на Берсеневской набережной (клуб), усеченной вершиной, упиравшейся в Водоотводный канал (кинотеатр), и зданиями магазина и прачечной в центре северо-восточной и юго-западной сторон. Прямоугольные жилые корпуса неравной высоты соединяли общественные пространства, служившие узлами композиции и афишировавшие свои функции во внешнем рисунке. Лента окон над входом в клуб отражала длину гимнастического зала, задняя часть клуба повторяла форму столовой, торговый блок (два магазина, почта и парикмахерская) отличался от других небольшими размерами и большими окнами, а кинотеатр, представлявший собой массивный полуконус на квадратном основании, выглядел как фонарь, направленный на Стрелку.

Конструктивистские элементы не составляли конструктивистского целого. Монументальные прямоугольные блоки, втиснутые на небольшую площадь, ограниченную водой, производили впечатление неподвижной основательности. Сваи, вбитые в дно болота, были скрыты от глаз, а недавно поднятая набережная одета в гранит. Концепция островной крепости подсказывала метафору корабля, но тяжесть верхней части конструкции исключала иллюзию свободного плавания. Северо-западная сторона, выходившая на набережную, представляла собой парадный фасад. Плоский и симметричный, с тремя колоннадами, обрамленными башнями 1-го и 12-го подъездов, он был обращен в сторону Музея изящных искусств, на чей ионический портик пытался – в общих чертах – ответить взаимностью.

Как писал Луначарский, когда Дом правительства еще строился, классицизм не просто стиль, а базовый архитектурный язык, «удобный для множества различных эпох».

Вид с моста

Вид со стороны Кремля

Вид со стороны храма Христа Спасителя

Вид со стороны Всехсвятской улицы

План Дома правительства

Вид со стороны Водоотводного канала (Канавы)

Как некоторые геометрические формы – квадрат и куб, круг и шар и т. д. – представляют собой нечто в высокой степени рациональное, а некоторые легкие сдвиги этих форм, дающие им известную гибкость и жизненность, превращают их в своего рода вечные элементы нашего формального языка, – так точно и большинство классических форм архитектуры чем-то существенным отличаются от всяких других, являются наиболее правильными, совершенно независимо от эпох.

Эпоха первой пятилетки, известная современникам как период реконструкции, или переходный период, воплотилась в двух знаковых зданиях, построенных примерно в одно и то же время: Мавзолее Ленина и Доме правительства. Одно предназначалось для вождя-основателя, другое – для его преемников. Одно – небольшое надгробие, господствующее над исторической площадью; другое – огромная крепость, заполнившая вековое болото. Одно – центр Нового Иерусалима, другое – первое из многочисленных жилищ его обитателей. Оба пытались совместить «вечные элементы формального языка» с «классическими формами архитектуры». Ступенчатая пирамида Мавзолея опиралась на массивный куб и венчалась небольшим портиком. Дом правительства напоминал тимуридский мавзолей, чей высокий, плоский фасад укрывал и афишировал его сакральное содержание.

Начало разборки моста

Мавзолей был аккуратно встроен в священное пространство Красной площади. Дом правительства был островом на острове. Высокие арки, ведущие во внутренние дворы, перекрывались тяжелыми воротами; две набережные, обрамлявшие здание с севера-запада и юг-востока, срастались на Стрелке сиамскими тупиками; Большой Каменный мост, передвинутый от Ленивки к Знаменке, лишил Всехсвятскую улицу продолжения; а юго-западная сторона Дома, по большей части скрытая от глаз прохожих, смотрела на шоколадную фабрику «Красный Октябрь». Церковь Св. Николая и другие остатки Болота ютились в тени между ними.

* * *

Дом правительства не должен был оставаться островом: второй дом правительства предполагалось построить на Болотной площади, а третий в Зарядье. Но задача заключалась не в том, чтобы перехитрить болото, строя дома на сваях, а в том, чтобы перестроить столицу на новых основаниях. Как писал Кольцов после введения НЭПа, «простоволосая, затрапезная» Москва «выкарабкалась, просунула голову, ухмыляется старушечьим лицом». Злобная и живучая, она «смотрит в очи новому миру, скалит зубы, хочет жить и жиреть».

Чтобы добить ее, понадобился великий перелом. Согласно статье, опубликованной в сборнике «Города социализма» в 1930 году:

У московской расхлябанной улицы нет строго определенного лица, нет перспективы, нет хоть сколько-нибудь выровненного «роста»: с восьмиэтажного «небоскреба» глаз неприятно соскальзывает в ухаб одноэтажья; улица похожа на челюсть с дурными, неровными, обломанными зубами.Старая Москва – такая, как она есть, – неминуемо и очень скоро станет серьезным тормозом в нашем движении вперед. Социализм не втиснешь в старые, негодные, отжившие свой век оболочки.

Строительство нового моста

Социализм нуждался в новой столице. Новая столица нуждалась в социалистическом плане.

Мы отстали в этом отношении от ряда буржуазных столиц Европы. Уже несколько десятков лет, со времен Наполеона III, существует так называемый план Гаусмана, по которому строится и перестраивается Париж. Австралия объявляла мировой конкурс на лучшую планировку своей столицы. А у нас – в стране плана, в стране, создавшей пятилетку, – столица Москва продолжает расти и развиваться стихийно, так, как угодно отдельным застройщикам, без всякой регулировки.

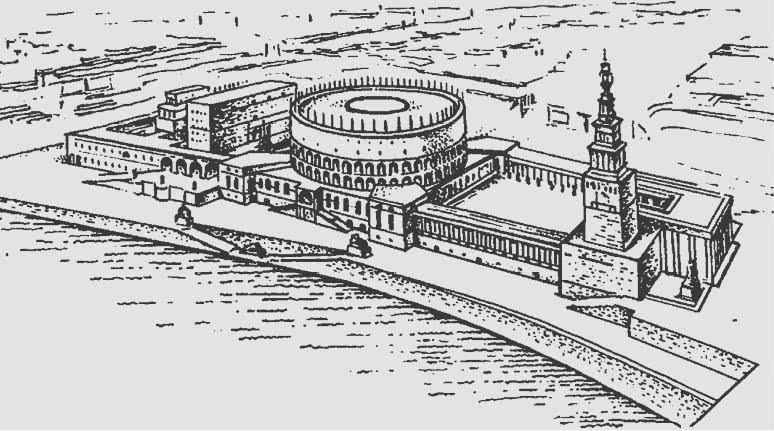

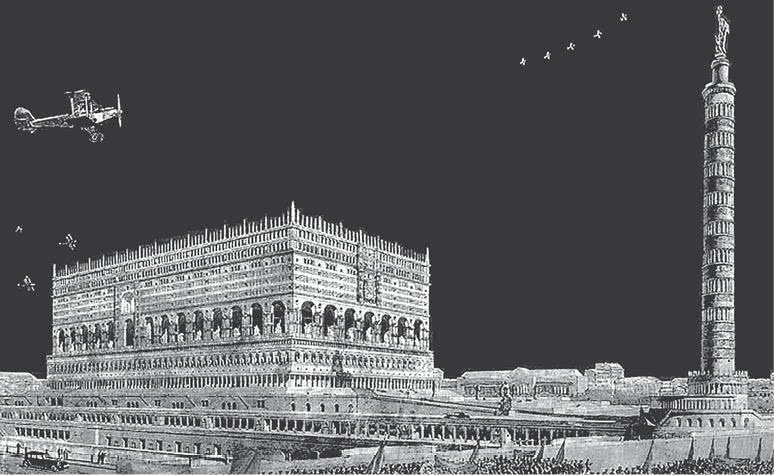

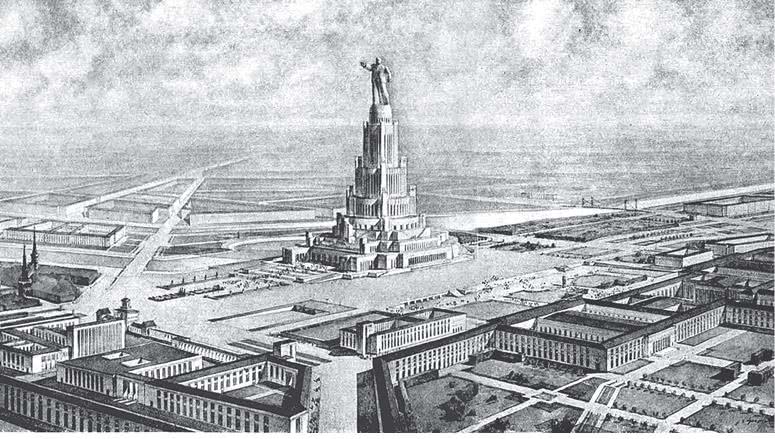

Мавзолей Ленина и Дом правительства обозначили точки отсчета; структурным центром новой Москвы должен был стать Дворец Советов. 6 февраля 1931 года Иофан, не прекращавший работу над Домом правительства, представил проект конкурса; весной 1931-го состоялся предварительный тур (Иофан был участником и одновременно членом Управления строительства); а 13 июля 1931 года президиум ЦИК издал постановление «О постройке Дворца Советов на площади храма Христа и о сносе последнего». Во Дворце предполагалось разместить большой зал на 15 тысяч человек, малый зал на 5900 человек, два зала на 200 человек каждый и множество административных помещений. К сроку подачи (1 декабря) в Совет строительства под председательством Молотова поступило 272 проекта, в том числе 160 от профессиональных архитекторов. 5 декабря храм был взорван. 28 февраля 1932 года Совет объявил о присуждении трех первых премий Ивану Жолтовскому, Борису Иофану и американскому архитектору Гектору Гамильтону. Проект Жолтовского состоял из башни, похожей на кремлевскую, и здания, похожего на Колизей. Проект Иофана был похож на проект Жолтовского, с менее прозрачной генеалогией. Массивная прямоугольная крепость Гамильтона напоминала Дом правительства (служивший ее тенью на противоположном берегу реки).

Проект Жолтовского 1931 г.

Проект Иофана 1931 г.

Проект Гамильтона 1931 г.

Все проекты-победители страдали серьезными недостатками (дворец Иофана сочли «недостаточно органичным»). Согласно заключению Совета строительства, «монументальность, простота, цельность и изящество архитектурного оформления Дворца Советов, долженствующего отражать величие нашей социалистической стройки, не нашли своего законченного решения ни в одном из представленных проектов». Условием нового – закрытого – конкурса было создание «смелой высотной композиции» без «храмовых мотивов», расположенной на площади, не ограниченной «колоннадами или другими сооружениями, нарушающими впечатление открытого расположения».

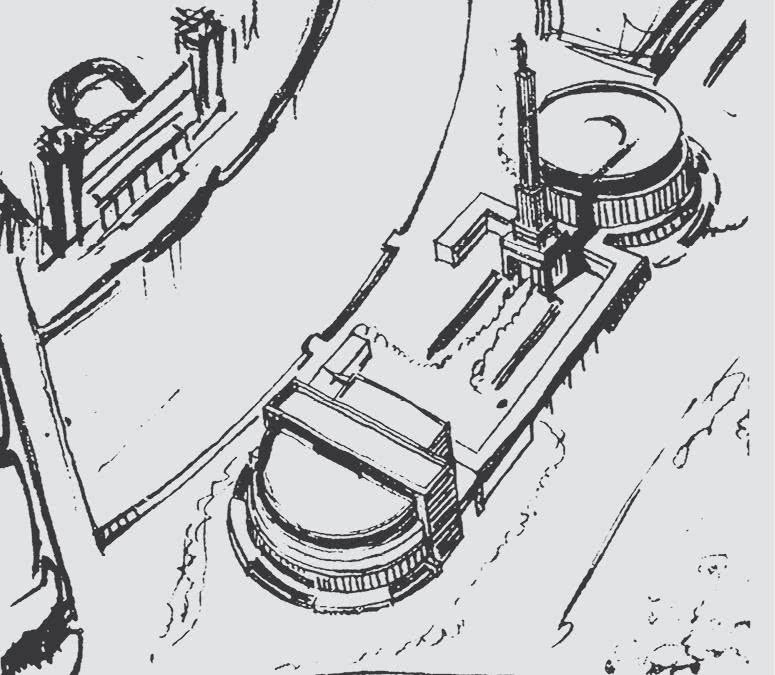

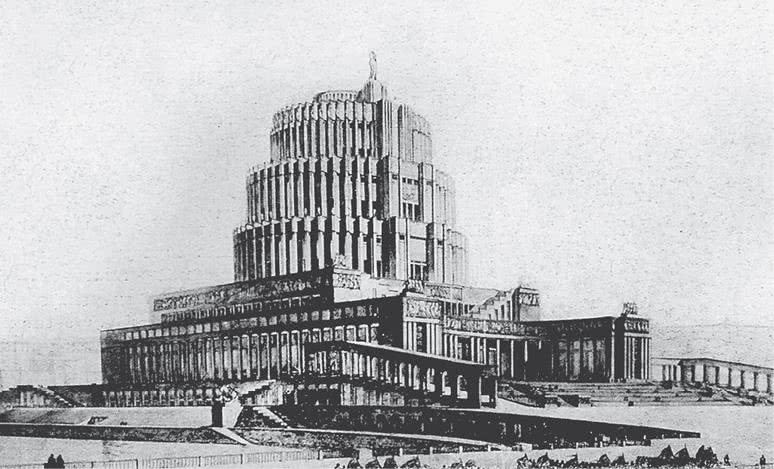

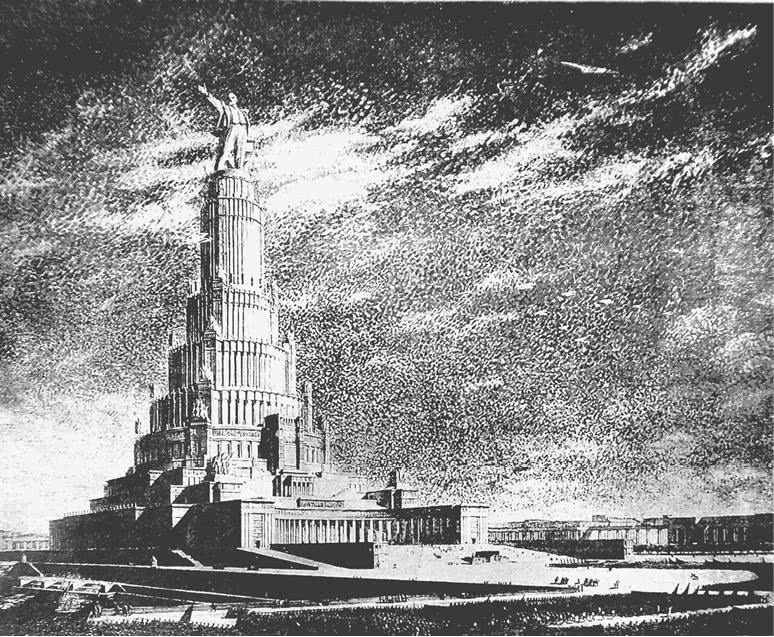

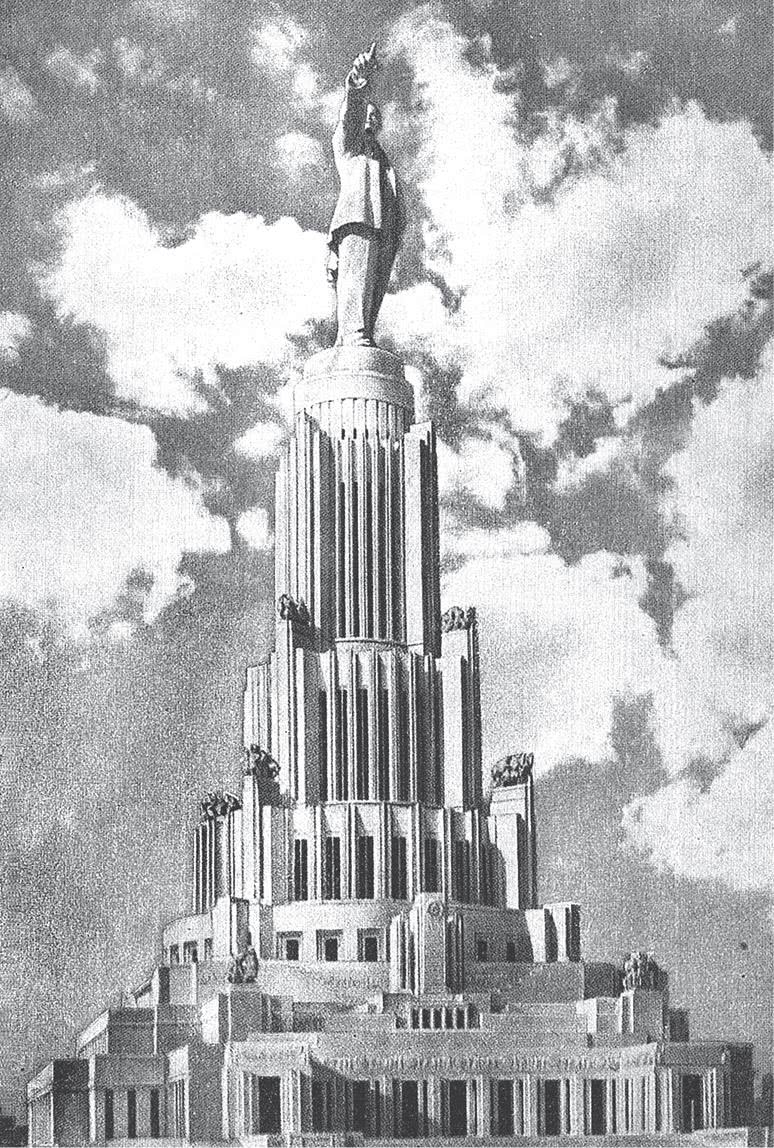

Весной 1933 года два закрытых конкурса (один для двадцати приглашенных участников, другой для пяти финалистов) завершились победой Иофана, проект которого представлял собой трехступенчатую цилиндрическую башню, опирающуюся на прямоугольную платформу с монументальным фасадом, напоминающим Пергамский алтарь. «Это смелое и крепкое ступенчатое устремление, – писал Луначарский, – не возвышение к небу с мольбой, а скорее действительно штурм высот снизу». 10 мая 1933 года Совет строительства принял проект Иофана с рекомендацией завершить композицию «мощной скульптурой Ленина величиной 50–75 метров, с тем чтобы Дворец Советов представлял вид пьедестала для фигуры Ленина». 4 июня 1933 года Совет назначил соавторами Иофана архитекторов В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха, чей проект использовал в качестве образца Дворец дожей в Венеции. Компромиссная версия с удлиненным (в соответствии с масштабом статуи) цилиндром была утверждена в 1934 году. Главным архитектором был назначен Борис Иофан.

Согласно книге об окончательной версии проекта, Дворец Советов должен был быть 416 м высотой. «Это будет самое высокое сооружение на земле – выше египетских пирамид, выше Эйфелевой башни, выше американских небоскребов». Выше и больше. «Нужно сложить объем шести величайших нью-йоркских небоскребов, чтобы получить внутренний объем будущего Дворца в Москве». Статуя Ленина – 100 м высотой и весом в 6 тысяч тонн – «будет в три раза выше и в два с половиной раза тяжелее прославленной статуи Свободы». В ясные дни ее можно будет увидеть за 70 км от Москвы, а «по ночам ярко освещенный силуэт статуи Ильича возникнет на темном горизонте за много километров от Москвы – еще дальше, чем днем, – грандиозный маяк, обозначающий место социалистической столицы мира».

Проект Иофана 1933 г.

Во Дворце должен был располагаться первый в мире подлинный парламент – Верховный совет, его президиум и административные службы, – а также центральный архив, залы героики, орденские залы, залы приемов, фойе, вестибюли, зимние сады и кафетерии.

Мы пройдем со стороны Кремля по площади, мимо скульптур провозвестников социализма – Сен-Симона, Фурье, Чернышевского и других – и поднимемся по широкой парадной лестнице к Главному входу, по сторонам которого стоят памятники Марксу и Энгельсу. Парадная лестница Дворца Советов только чуть уже площади Свердлова: ее ширина примерно 115 метров.На шести пилонах Главного входа во Дворец Советов высечены на камне шесть заповедей клятвы товарища Сталина, данной им после смерти Ленина, и они же отображены в скульптуре.За колоннадой и лоджиями – Зал Сталинской Конституции, в котором может поместиться 1 500 человек, и, наконец, – Большой зал. Цифры тут ничего не скажут, если не подскажет сравнение: объем Большого зала почти вдвое больше Дома правительства у Каменного моста, со всеми его корпусами и театрами.

Проект Гельфрейха и Щуко 1933 г.

Проект Иофана, Гельфрейха и Щуко 1933 г.

Дворец Советов

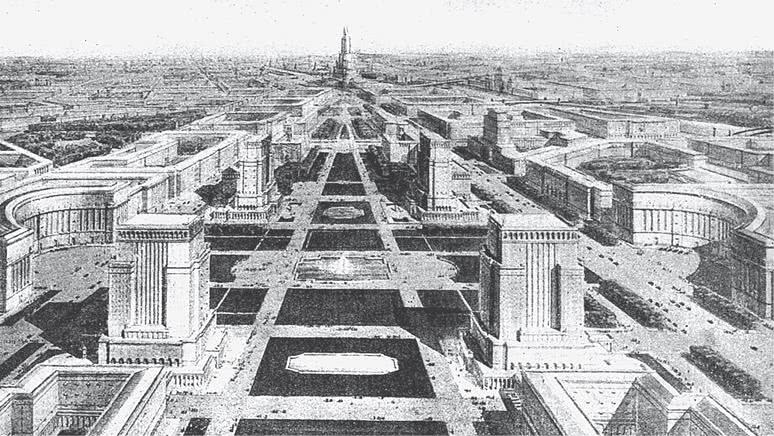

Дворец Советов и новая Москва

Дворец Советов должен был стать последним чудом света: башней, устремленной в небеса не во имя гордыни, а в ознаменование победы; башней, собравшей воедино рассеянные по земле языки; лестницей Иакова из камня и цемента.

Был некогда Фаросский маяк, выстроенный в Александрии в устье Нила; он помогал кораблям находить путь в этот торговый порт древнего мира.Были вавилонские висячие сады. Был храм Дианы Эфесской – произведение религиозного искусства, как и статуя Зевса Олимпийского, изваянная Фидием из золота и слоновой кости.В позднейшие времена человечество создало еще более грандиозные сооружения. Панамский и Суэцкий каналы соединили океаны. Сен-Готардский и Симплонский тоннели прорезали толщи скалистых Альп. Эйфелева башня вознеслась над Парижем.

Все они – гениальные творения, и все построены рабами во славу идолов и узурпаторов. В СССР свободные люди построят вечный памятник собственному будущему.

На карте мира исчезнут границы государств. Изменится самый пейзаж планеты. Возникнут коммунистические поселения, не похожие на старые города. Человек победит пространство. Электричество вспашет поля Австралии, Китая, Африки.Дворец Советов, увенчанный статуей Ильича, все так же будет стоять на берегу Москва-реки. Люди будут рождаться – поколение за поколением, – жить счастливой жизнью, стареть понемногу, но знакомый им по милым книжкам детских лет Дворец Советов будет стоять точно такой же, каким и мы с вами увидим его в ближайшие годы. Столетия не оставят на нем своих следов, мы выстроим его таким, чтобы стоял он не старея, вечно. Это памятник Ленину!

Дворец Советов и новая Москва

Новый центр Москвы состоял из трех связанных между собой площадей. Между мавзолеем с телом Ленина и дворцом под статуей Ленина располагалась четырехугольная площадь Ильича. От них лучами расходились широкие проспекты, в том числе «парадная магистраль Большой Москвы – проспект Ленина». Дом правительства был первым элементом в ансамбле новых зданий, по возможности непохожих на Дом правительства. Как заявил Каганович в сентябре 1934 года: некоторые здания «подавляют человека своими каменными глыбами, своими тяжелыми массивами… Дом правительства, построенный Иофаном, построен с этой точки зрения неудачно, потому что у него верх тяжелее низа. Мы гордимся этим домом, как самым крупным, большим, культурным домом, построенным у нас, но его композиция все-таки тяжела и не может служить примером для последующих строек».

* * *

Литература эпохи великих строек социализма рассказывает о великих стройках социализма. «Зависть» Юрия Олеши (1927) посвящена строительству гигантской фабрики-кухни; «Золотой теленок» Ильфа и Петрова (1931) – строительству Турксиба (среди прочего); «Время, вперед!» Валентина Катаева (1932) – строительству Магнитогорского металлургического комбината; «День Второй» Ильи Эренбурга (1933) – строительству Кузнецкого металлургического комбината; «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян (1931), «Человек меняет кожу» Бруно Ясенского (1932) и «Энергия» Федора Гладкова (1933) – строительству речных плотин; «Соть» Леонида Леонова (1929) – строительству целлюлозно-бумажного комбината (на реке Соть); «Беломорско-Балтийский канал» (1934) – строительству Беломорско-Балтийского канала; а «Усомнившийся Макар» (1929) и «Котлован» (1930) Андрея Платонова – строительству вечного дома.

Некоторые из них впоследствии назовут «производственными романами», но ни один таковым не является, потому что никакого производства (стали, бумаги, электроэнергии, колбасы) в них не происходит. Все они – строительные (а так как строятся и человеческие души, то строительно-душеспасительные) романы. Главное в них – акт строительства: нового мира, нового человека, Нового Иерусалима, новой башни высотою до небес. «У вас здесь – настоящий интернационал», – говорит иностранный корреспондент в романе Ясенского «Человек меняет кожу». «Да, у нас почти вавилонская башня», – отвечает начальник строительства и начинает считать:

Подождите, сейчас проверим: таджики – раз, узбеки – два, казахи – три, киргизы – четыре, русские – пять, украинцы – шесть, лезгины – семь, осетины – восемь, персы – девять, индусы – десять, да, да, есть и индусы, тоже эмигранты. Афганцы – одиннадцать, – афганцев несколько бригад, здесь и на третьем участке. Двадцать процентов шоферских кадров составляют татары, – это уже двенадцать. В мехмастерских есть немцы и поляки – это четырнадцать. Среди инженерно-технического персонала есть грузины, армяне, есть евреи – это уже семнадцать. Есть два американских инженера, один вот как раз начальник участка, – это восемнадцать. Кого я еще забыл?– Есть тюрки, товарищ начальник.– Да, есть тюрки, и есть туркмены.

В Магнитогорске Катаева «шли костромские, степенные, с тонко раздутыми ноздрями, шли казанские татары, шли кавказцы: грузины, чеченцы; шли башкиры, шли немцы, москвичи, питерцы в пиджаках и косоворотках, шли украинцы, евреи, белорусы». В Кузнецке Эренбурга «были украинцы и татары, пермяки и калуцкие, буряты, черемисы, калмыки, шахтеры из Юзовки, токари из Коломны, бородатые рязанские мостовщики, комсомольцы, раскулаченные, безработные шахтеры из Вестфалии или из Силезии, сухаревские спекулянты и растратчики, приговоренные к принудительным работам, энтузиасты, жулики и даже сектанты-проповедники». А в «Соти» Леонова «шли все те, чьего труда от века не искать было на Руси»: вологодские штукатуры, костромские маляры, владимирские плотники, тверские каменщики и печники, рязанские пильщики и стекольщики и смоленские грабари и землекопы. А также «пермяки, вятичи и прочих окружных губерний жители, где непосильно стало крестьянствовать по стародедовским заветам, а новых не было пока». Один из плотников предлагает послать за девушками («девок у нас тьма, хоть клей из них вари, и девка вся круглая, аккуратная, как зерно»), но начальник строительства только руками машет: «Куда к черту… Не Вавилон, а завод бумажный воздвигаем!»

То есть, конечно, Вавилон (к концу романа начальник строительства это понимает), но задом наперед: от рассеяния к единству. Как говорит платоновский Чиклин: «Ты слыхал про араратскую гору – так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место!» И как думает про себя инженер Прушевский: «Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и сейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли».

Все строительные романы – легенды о сотворении мира. Эпиграф к «Дню второму» Эренбурга относится ко всей первой пятилетке: «Да будет твердь среди воды. И стало так. И был вечер, и было утро: день второй».