Безопасное место

Мужчине напротив около тридцати. Дмитрий, из Москвы. Их только привели после распределения с карантина, он возбужден, ему страшно. Я привычно задаю вопросы, их надо задать, о том, все ли у него ровно, не отделенный ли он, хотя уже знаю, что нет, провожу по бараку, показываю туалет, выделяю ему ящик для продуктов в пищевке — комнате, где сидельцы едят. Дневальный приносит ему из штаба распечатанные на цветном принтере нагрудные бирки, объясняет, как их правильно пришить, обклеить скотчем — так, чтобы бирка не промокала и ее можно было легко снять на время, пока стирается куртка, арестантский лепень. Заменить испорченные бирки сложно, через отдельные разрешения, это объясняем каждому.

На все это уходит около часа, их пятеро — новичков, пряников. Остальные меня не беспокоят. Этот — тревожный.

Вечером, перед отбоем, я зову его к себе. Руки его ищут опоры, он их не контролирует.

— В чем твоя боль? — спрашиваю я, времени на долгие беседы нет.

Он сначала осторожно, а потом срываясь на осаживаемый мной крик, рассказывает. Родители — преподаватели большого вуза, отец — профессор, потомственные москвичи. Он тоже окончил университет, юрист, но ничего не понимает в этом, не работал по специальности, друг семьи пристроил директором ООО, потом другого.

— Восемь лет так работал, в шести фирмах был директором, у меня обороты были под ярд. — Он теребит руками календарик Московского управления ФСБ, невесть как попавший ко мне на стол недавно с очередным этапом.

— Номинал? — спрашиваю я, мне уже все ясно.

— Да, — отвечает Дима и замолкает.

Налоговая проверка заказчика и уголовное дело в отношении всех Диминых фирм, это легализация, обнал, это делают все, наличные нужны власти, без отката нет контракта, но власть не прощает попавшихся. Попадаются номиналы — якобы директора, их никому не жаль.

Дмитрий попался, и о нем никто не плачет, кроме его пожилых родителей.

— Ты же понимал риск, — говорю, — наверняка отложил на смутные времена.

Он не отложил. Он рассказывает, что деньги водились, что купил квартиру, студию в центре, в кредит. Пока расследовалось дело, почти полтора года, он был на домашнем аресте и жил у родителей, квартира ушла банку. Жены нет. Но есть иск по делу, не под ярд, но много. И срок — пять лет, мошенничество в особо крупном.

— Срок нормальный, — говорю, — больше могли дать.

Но он не воспринимает. Срок ему кажется огромным, денег нет, и условно-досрочное освобождение не для него, иск не погасить. Те, на кого он работал номиналом, испарились. Друг семьи оказался не друг. И родители. Его боль — родители.

— Это нормально, — повторяю я, он должен понять, что для тех, кто здесь, его проблемы — норма, здесь никого таким не удивишь.

Отправляю его спать, время, но на следующий день подзываю после работы к себе.

Страшный комплекс вины. Родители отдали все сбережения адвокату. Он не оправдал надежд. Они не знали, чем он занимался на самом деле. Родственники не знали. Соседи думали, что он — бизнесмен. Он думает не о себе. Он думает, что сейчас будут говорить.

— Понимаешь, к маме с папой же сейчас придут приставы. — Он на грани.

Я долго объясняю ему, что это не страшно, приставы придут и уйдут, они ничего не возьмут маминого или папиного, и то, что соседи узнают, — тоже не беда и переживется, люди посудачат и забудут.

Но его уже воспринимают как блаженного, он в себе и не слышит, не читает мир панорамно, а только так можно жить в зоне. Я пытаюсь включить ему эту опцию, но не могу.

— Напиши письмо маме, — говорю я ему, — расскажи все.

На меня косятся, что я вожусь с неадекватом, это определение прилипает в зоне в момент, но я надеюсь заставить человека вжиться в реальность кроличьей норы.

Он начинает обращать на себя внимание. Его определили в столярный цех, и это — издевательство, он ничего не умеет делать руками, а там парни хваткие и выносливые. Те, кто это делает, ждут, что он «раскрутится», предложит денег кому надо и его пристроят на непыльную должность. Но он не понимает, а на намеки прямо отвечает, что денег у него нет. Ему не верят. Пара дней — и с ним перестают возиться.

Опера переводят его в безопасное место, от греха подальше. Это свинарник. Там действительно безопасно. Там содержат тех, кто не смог жить в «общей массе». Это — место для униженных и оскорбленных. Тюрьма в тюрьме. Люди там живут за стеной от свиней и вместе с крысами, а куда без них. Полтысячи свиней требуют ухода, и люди ухаживают за свиньями. Годы жизни в свинарнике без выхода.

Это не страшно, говорят, когда привыкнешь. Если привыкнешь.

Дмитрий не привык.

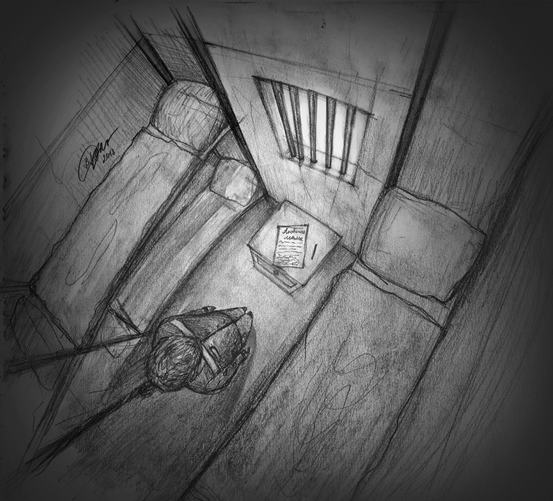

Письмо матери он написал и положил на тумбочку. Тело его сняли из петли рядом со шконкой, он нашел момент и повесился, быстро и суетливо, как он делал в зоне все.

День был ясный, летний, приехал следователь, неторопливо осмотрел труп. Ему все было понятно. Письмо он забрал.

Такие письма не уходят к адресату. Их приобщают к материалам проверки. Отказным материалам, что сотнями уходят в архив.

Так положено.

Назад: Художник

Дальше: Страх, ненависть и презрение