Глава 16

У русских совершенно другая система медицинского допуска к полету, и, поскольку мы летаем на «Союзах», то должны подчиняться их правилам. Когда мой новый врач экипажа Стив Гилмор представил меня в качестве участника полета в корабле «Союз» на Международную космическую станцию вскоре после моего излечения от рака, возникла проблема.

Российские варианты оперативного и консервативного лечения рака простаты не столь продвинуты, как в США, вследствие чего у них совсем другая статистика выживаемости и выздоровления. Российские врачи переоценивали вероятность возникновения у меня тяжелых последствий операции или раннего рецидива рака. Особенно их беспокоило, что я внезапно потеряю способность мочиться в полете, что потребует дорогостоящего и сложного раннего возвращения с орбиты, и не хотели идти на такой риск.

Стиву пришлось потрудиться, чтобы убедить российских врачей, что операция у меня прошла успешно и что в космосе с моим мочеиспусканием все будет в порядке. Мы звали Стива «Дуги» из-за моложавости или «Счастливчик» за жизнерадостный нрав. Он бился над этой проблемой больше года. НАСА было бы проще заменить меня, и я благодарен Агентству, что оно настояло на моей кандидатуре. В конце концов русские согласились отправить меня в полет, признав превосходство нашего умения и опыта в этой области, однако заставили меня взять с собой в «Союз» комплект с мочевым катетером.

Я начал готовиться к полету на космическую станцию в конце 2007 г., запуск был назначен на октябрь 2010 г. Полеты на МКС были разбиты на экспедиции в составе шести членов экипажа, и мое пребывание на станции должно было охватить время 25-й и 26-й экспедиций. В 2008 г. я начал тренироваться с Сашей Калери, командиром «Союза», и Олегом Скрипочкой, которому предстояло лететь в левом кресле в качестве бортинженера. Саша – спокойный серьезный парень с обильной проседью в густой темной шевелюре. Один из самых опытных космонавтов, он провел три длительные экспедиции на «Мире» и еще одну на МКС – в общей сложности 608 дней. Кроме того, он оказался носителем классических представлений и традиций, вплоть до того что среди его личных вещей, с которыми он прибыл на посадку в «Союз», нашлось место для нескольких маленьких советских флажков. Судя по всему, он с ностальгией вспоминает коммунистическую систему, что, конечно, казалось мне странным. Тем не менее он мне понравился. Для Олега этот полет был первым. Прилежный и прекрасно подготовленный, он старался во всем брать пример с Саши, который, в свою очередь, относился к нему как к сыну или младшему брату.

Я, разумеется, не впервые тренировался вместе с русскими. Я был дублером 5-й экспедиции 2001 г., затем, также в составе дублирующего экипажа, готовился к полету, который предшествовал нашему. Я досконально знал, в чем подходы Российского космического агентства к подготовке космонавтов аналогичны подходам НАСА (в частности, активным использованием тренажеров) и в чем отличаются (например, акцентом на теории, а не на практике, причем в крайней степени). Если бы НАСА учило астронавта отправлять посылку, то взяло бы коробку, положило туда что-нибудь, показало дорогу на почту и отправило его выполнять задание. Русские начали бы в лесу с обсуждения пород деревьев, древесина которых идет на коробки для почтовых отправлений, чтобы затем перейти к изложению подробнейшей истории изготовления коробок. Рано или поздно вы доберетесь до нужной информации о том, как отправить посылку, если только еще не заснули. Мне кажется, это часть их системы ответственности – каждый участник подготовки космонавтов должен подтвердить, что экипаж обучен всему, что, может быть, понадобится. Если что-то пойдет не так, это уже будет вина экипажа.

Прежде чем получить право лететь на «Союзе», мы должны были сдать устные экзамены, которые оценивались баллами от одного до пяти, точно так же, как экзамены во всей системе российского образования. Наш заключительный комплексный экзамен оценивала большая комиссия в составе почти 20 человек в присутствии многочисленных зрителей. Про себя я называл устные экзамены «публичным побиванием камнями». Частью процесса является обсуждение итогов экзамена, на котором члены экипажа отстаивают свое ви́дение результата, стараясь свести к минимуму или вообще снять с себя ответственность за любую ошибку. Спор о баллах чем-то напоминает спортивное состязание, и мне кажется, что нас оценивали отчасти по умению защитить свою позицию, как в суде. Я никогда не спорил – был готов на любую оценку, которую инструкторы захотят мне поставить, потому что знал: в конечном счете все равно скоро окажусь в космосе.

Наша подготовка проходила на разных площадках, поскольку мы учились всему, от ремонта оборудования до проведения экспериментов по многим научным дисциплинам. Однажды в Космическом центре имени Джонсона я был на занятии со специалистом по материаловедению, который учил группу астронавтов пользоваться на МКС новым прибором – печью для нагревания материалов при нулевой гравитации. Рассказывая о свойствах печи, он продемонстрировал образец размером с мячик для гольфа, подвергнутый «прокаливанию», и многократно повторил, что он стал «тверже алмаза». Я усомнился и попросил разрешения проверить. Он с улыбкой протянул мне образец.

– Он действительно тверже алмаза? – уточнил я.

Услышав подтверждение, я положил образец на пол и занес над ним ногу, вопросительно глядя на ученого.

– Смелее! – подбодрил он.

Я с силой опустил ногу, во все стороны разлетелись осколки образца. Он явно не был «тверже алмаза». Этот случай стал частью стереотипных представлений обо мне, распространившихся среди определенного круга людей в НАСА, – будто я не уважаю научную работу, которая ведется на космической станции. Действительно, я не ученый и научные исследования никогда не были главной причиной моего стремления в космос. Однако, даже если не наука побудила меня стать астронавтом, я с огромным уважением отношусь к научному поиску и ответственно подхожу к собственному участию в нем. В конце концов, испытание того образца из печи было примером использования научного метода с целью приобретения знаний.

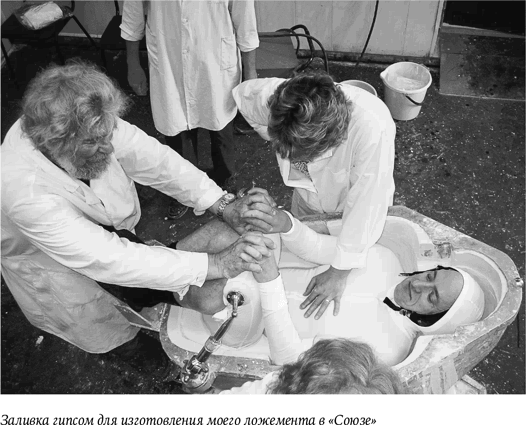

Еще одним сугубо русским элементом подготовки к космическому полету было изготовление индивидуального ложемента для каждого члена экипажа. Впервые став членом дублирующего экипажа, я поехал в компанию «Звезда», которая делает кресла «Союза» и скафандры «Сокол», а также скафандры для выхода космонавтов в открытый космос и катапультируемые кресла для российских военных самолетов. Вместе с врачом экипажа НАСА и переводчиком-специалистом по медицинской терминологии я поехал из Звездного Городка на другой конец Москвы через многие мили московских пригородов. На огороженной и охраняемой территории компании «Звезда» мне помогли улечься в контейнер наподобие маленькой ванны и всего залили теплым гипсом. Когда гипс затвердел, мне помогли выбраться и предоставили возможность посмотреть, как работает старый, повидавший виды техник с бородой, как у Толстого, больше похожий на художника, чем на техника. Его огромные огрубелые руки с длинными чуткими пальцами скульптора вырезали лишний гипс, создавая идеальный шаблон моей спины и ягодиц.

Через несколько недель я снова приехал на «Звезду» для примерки нового ложемента и последующей ужасающей процедуры проверки герметичности – полтора часа в индивидуальном скафандре, куда подано давление, лежа на спине в индивидуальном же ложементе. Кровообращение в нижней части ног оказалось нарушенным, и испытание стало пыткой. Все космонавты и астронавты боятся этой процедуры, но если кто-нибудь жалуется, то слышит категоричное: «Если вы не можете вытерпеть эту боль сейчас, как справитесь с ней в космосе?» Я никогда его не оспаривал, однако аргумент неубедительный: в космосе вы терпите неудобство, зная, что это спасает вам жизнь. Через несколько недель я снова участвовал в проверке на герметичность, на сей раз в вакуумной камере – этот ритуал призван вселить в нас уверенность в надежности скафандра. Подобные мероприятия могут казаться скорее ритуалами посвящения, чем технической необходимостью, как и многие традиции российской космической программы. В ближайшие годы мне предстояло пройти эти болезненные ритуалы еще дважды.

Мы прилетели на Байконур за две недели до назначенного времени старта. Утром в день старта прошли процедуру надевания скафандров и проверки их герметичности, а также поговорили с нашими близкими через стеклянную стену. Приехали на гагаринскую стартовую площадку, по дороге пописав на колесо автобуса, и забрались в капсулу. Среди прочих действий, необходимых для обеспечения готовности к полету, была конфигурация параметров системы подачи кислорода – это задача второго бортинженера, в данном случае моя. К концу обратного отсчета, когда я работал с одним из кислородных клапанов, мы услышали громкий визжащий звук. Предположили протечку сжатого кислорода в кабину и оказались правы. Я немедленно закрыл клапан, но масштабная утечка возобновлялась бы при каждом его открывании, неизбежном по время полета.

По указаниям Земли Саша попытался взять ситуацию под контроль, стравив кислород через клапан люка в бытовой отсек над нами и далее за борт через клапан, выходящий наружу. Он отстегнул ремни, чтобы сесть и дотянуться до клапана, расположенного прямо у него над головой. Я следил за данными на наших LCD-мониторах, обращая пристальное внимание на парциальное давление кислорода в сравнении с общим. Проделав ряд вычислений в уме, я пришел к выводу, что содержание кислорода в капсуле близко к 40 %, при котором многие материалы могут легко воспламениться даже от маленькой искры.

Все астронавты знали, что экипаж «Аполлона-1» погиб во время тренировки при пожаре в своей капсуле, поскольку она была заполнена чистым кислородом, и крохотная искра вызвала воспламенение спускаемого аппарата, обклеенного изнутри ворсовыми лентами велкро. НАСА навсегда отказалось от идеи использования в капсулах кислорода под высоким давлением. Более того, крышка люка корабля «Аполлон» была переделана так, чтобы открываться наружу – как и во всех последующих пилотируемых средствах выведения на орбиту. Но не у русских. Крышка люка нашего «Союза» открывается внутрь, и, если бы возник пожар, расширяющиеся горячие газы оказывали бы огромное давление на нее, поймав нас в ловушку, как команду «Аполлона-1». Пока Саша пытался дотянуться до клапанов, ерзая в кресле, металлические застежки его ремней звякали о голый металл внутренностей капсулы. Помню свою отчетливую мысль: «Лучше сейчас быть подальше отсюда».

Когда Саша вернулся в кресло и стало ясно, что пожар нам не грозит, мы обсудили ситуацию. Я решил не озвучивать опасение по поводу опасности возгорания и заметил только:

– Скверно, что сегодня мы не улетим.

– Да, – согласился Саша. – Мы будем первым с 1969 г. экипажем, чей полет отменили после пристегивания ремней.

Это потрясающая статистика, если вспомнить, сколько раз отменялись старты шаттлов за считаные секунды до запуска и даже после включения главных двигателей.

Нас прервал голос из Центра управления полетами:

– Ребята, приступайте к проверке «Соколов» на герметичность.

Что? Мы с Сашей переглянулись с одинаковым выражением: «Какого черта!» Уже шел отсчет последних пяти минут перед запуском. Саша поспешно начал пристегиваться. Уже была активирована система аварийного спасения, и в случае опасности ракета катапультировала бы нас без предупреждения. Не будучи пристегнутым, Саша, скорее всего, погиб бы. Мы закрыли гермошлемы и лихорадочно провели проверку герметичности. Менее чем за две минуты до старта мы были готовы и устроились в креслах в ожидании расставания с Землей.

Ощущения при запуске были не такие, как в шаттлах. Капсула «Союза» меньше и проще кабины шаттла, и экипажу нужно совершать меньше действий. При этом «Союзы» намного более автоматизированы, чем космические челноки. Ничто не сравнится с мощью твердотопливных ускорителей шаттла, уносивших нас от Земли с невероятным усилием свыше 2 млн кг в момент отрыва, но любой взлет с планеты – очень ответственное дело.

По достижении орбиты мы обречены на почти полное двухдневное бездействие в холодной консервной банке в ожидании стыковки с космической станцией. Корабль то входил в зону связи, то покидал ее, Солнце вставало и садилось каждые 90 минут, и мы быстро утратили нормальное ощущение времени, то задремывая, то пробуждаясь. Бытовой отсек был тесным и спартанским, обшитый ворсовыми лентами велкро уныло-желтого цвета, кое-где открывавшей взгляду металлические рамы или конструкции, мгновенно покрывшиеся конденсатом. У нас даже не было хорошего вида Земли, поскольку «Союз» постоянно поворачивался вокруг оси, ориентируя панели своих батарей на Солнце для подзарядки. У меня был iPod, но он быстро разрядился в нуль. Большую часть времени я парил в центре бытового отсека, чувствуя себя так же, как в детстве, когда меня оставляли в продленке после уроков, и я, глядя на часы, с тоской ждал, когда пройдет день. Когда наступил день стыковки, я был счастлив, но, взглянув на наручные часы, понял, что мы проплывем через люк космической станции лишь через 18 часов: «О, черт! Чем, мать вашу, мне заниматься еще 18 часов?» Ответ был очевиден – ничем. Просто висеть в невесомости. Я утверждал, что каждый день в космосе хорош, и был искренен, но два дня в «Союзе» оказались не особенно хороши.

Это был мой первый старт, за которым наблюдала Амико. Прежде чем мы с ней сблизились, она видела три запуска шаттлов, в том числе с моим братом в экипаже. (Она запомнила меня, хлопотавшего вокруг заснувшей золотоволосой малышки Шарлотт, по предстартовой вечеринке в Коко-Бич во Флориде.) В общем, опыт не был для нее незнакомым, но отличие состояло в поездке на Байконур и наблюдении за тем, как это принято у русских. Кроме того, разумеется, совсем другое дело – видеть запуск космического корабля, на борту которого находится близкий человек. Брат рассказал мне, когда я уже благополучно достиг орбиты, что во время старта она плакала. Это удивило меня; мы были вместе больше года, но я никогда не видел ее плачущей. Амико объяснила мне, что не ожидала от себя такого взрыва эмоций, но была ошеломлена красотой и ужасающей мощью старта и бесконечно счастлива за меня. Она знала, что значило для меня полететь в космос и сколько я ради этого трудился.

Спустя годы я узнал больше о том, что происходило в тот день на стартовом комплексе Байконура. Кто-то из Центра управления запусками рассказал, что они разобрались в нашей проблеме и нашли частичное решение – приоткрывать кислородный клапан и закрывать, не дожидаясь полного открытия, чтобы попробовать приладить упрямую деталь на место. За несколько минут до запуска официальные лица передавали друг другу листок бумаги, ставя на нем свои подписи, чтобы засвидетельствовать, что дают добро на старт несмотря на утечку кислорода и попытки Саши выровнять давление, пока тикает обратный отсчет. Меня, как члена экипажа, готового в тот момент умчаться в космос, это несколько напрягло.

Вплывая через люк на МКС, чтобы официально присоединиться к 25-й экспедиции, я ликовал – начиналась моя долгосрочная экспедиция. Это был долгий путь: представитель КЦД, дублер в 5-й экспедиции, катастрофа «Колумбии», мое участие в полете STS-118, рак простаты, второй цикл подготовки в качестве дублера и, наконец, включение в основной экипаж – целых десять лет.

На борту МКС находились двое американцев и один русский. Даг Уилок – командир станции, после которого командование МКС перейдет ко мне. Начать работу на МКС под началом Дага было здорово. Он придерживался политики невмешательства, предоставляя каждому возможность проявить себя.

Вторым членом моего экипажа в американском сегменте станции была Шеннон Уокер. До этого полета я не особенно хорошо ее знал, но, увидев в космосе, удивился изменению ее облика: в ее давно не крашенных волосах стала заметна седина. Шеннон готовилась к полету в левом кресле «Союза», что означало, что она должна была достаточно хорошо знать системы корабля, чтобы принять управление на себя в случае экстренной ситуации, которая вывела бы из строя российского командира. Поэтому она провела в Звездном Городке намного больше времени, чем я. На борту МКС я был впечатлен ее способностями. Это был ее первый полет, и сразу по прибытии я относился к ней как к новичку, но скоро сообразил, что она уже пробыла в космосе почти в 10 раз дольше меня и это мне впору прибегать к ее помощи. В НАСА есть понятие «экспедиционное поведение», под этим обобщающим термином подразумевается способность позаботиться о себе и о других, прийти на помощь при необходимости и держаться в стороне, когда вмешательство не требуется, – сочетание личных качеств и навыков общения, которым трудно дать точное определение и трудно обучить, но отсутствие которых представляет собой серьезную проблему. Шеннон обладала ими в полной мере.

Российский космонавт Федор Юрчихин, невысокий и коренастый, с широкой улыбкой, уже был на борту. Федор – один из всего лишь двух людей, с которыми я встречался в космосе чаще одного раза (второй Эл Дрю). Федор родился в Грузии в семье этнических греков, что необычно для отряда космонавтов, состоящего по большей части из русских. Он страстно увлекался фотографией и любил делать снимки Земли. Еще больше ему нравилось показывать фотографии остальным членам экипажа, чем бы они ни пытались в это время заниматься. Космонавты на МКС обычно живут по менее сумасшедшему расписанию, чем американцы, и иногда эта разница проявляется в том, что они могут позволить себе общаться в течение дня, плавая вокруг обеденного стола за совместным кофе или перекусом, пока мы торопимся перейти от выполнения одного задания к следующему.

В этой экспедиции я усвоил разницу между посещением космоса и жизнью в нем. В долгосрочном полете работаешь в ином ритме, лучше осваиваешься с перемещениями, лучше спишь и ешь. Проходили дни, и меня не переставало удивлять, как мало сил я, оказывается, затрачиваю, чтобы передвигаться и оставаться на месте. Легкого движения пальца руки или ноги было достаточно, чтобы пересечь весь модуль и оказаться именно там, где нужно.

Одним из первых моих заданий по прибытии стал ремонт системы Сабатье, которая делает воду из кислорода, извлекаемого «Сидрой» из углекислоты, и водорода, служащего побочным продуктом работы агрегата, вырабатывающего кислород. Система Сабатье – важный элемент почти замкнутой среды обитания на космической станции. Я должен был отладить ее, проделав кропотливую многодневную работу с использованием счетчиков-расходомеров и других диагностических приборов. Тогда мне казалось, что я хорошо с ней справился, но спустя годы, с высоты накопленного опыта, я вижу, как мне помогла Шеннон, заранее приготовив все необходимые инструменты и детали, проверяя, как у меня дела, если замечала затруднения, и подбадривая, когда я падал духом. Без ее содействия такое задание в самом начале экспедиции оказалось бы для меня практически неподъемным.

Я впервые отпраздновал День благодарения на космической станции незадолго до того, как должен был в первый раз принять командование МКС. На следующий день Шеннон, Даг и Федор улетели на Землю, а мы с Сашей и Олегом остались.

Через несколько недель прибыл следующий экипаж. Американский астронавт Кэди Коулман была полковником американских ВВС в отставке и имела докторскую степень по химии, а также, как я вскоре узнал, играла на флейте. Некоторые наши общие знакомые полагали, что мы не уживемся в одной команде или что я попросту убью ее, поскольку мы пришли из разных миров – летчик-истребитель и ученый. На деле мы с Кэди стали большими друзьями, и она оказалась прекрасным членом экипажа, хотя мне так и не удалось заставить ее вовремя ложиться спать. Случалось, я просыпался в будни в три часа ночи, чтобы сходить в туалет, и обнаруживал ее в «Куполе» с флейтой. Кэди научила меня лучше разбираться в чувствах, собственных и других людей, с которыми мы взаимодействовали на Земле. Она же показала мне плюсы большей публичности, позволяющей людям разделить с нами восторг от того, что мы делаем в космосе. Это чрезвычайно пригодилось мне в годовом полете.

Третьим членом нового экипажа был итальянский астронавт Паоло Несполи, талантливый инженер с прекрасным чувством юмора. Паоло очень рослый – слишком рослый, чтобы нормально умещаться в «Союзе», и Европейское космическое агентство доплатило русским за переделку его кресла, которое было установлено под более крутым углом, чтобы он мог вписаться в капсулу.

Командиром «Союза» стал Дима, с которым мы были дублерами 5-й экспедиции и проходили курс выживания десять лет назад. Это был его первый космический полет. Еще когда нас с Димой зачислили в один дублирующий экипаж, он утверждал, что должен командовать МКС, поскольку является командиром «Союза» и военным офицером. Саша Калери с его обширным опытом космических полетов гораздо лучше подходил на роль командира, но не имел воинского звания. Дима был так убежден, что с ним поступили несправедливо, что написал руководству два письма в очень сильных выражениях, доказывая, что Саша не справляется со своими обязанностями на должной высоте и должен быть исключен из экипажа. Следствием столь вопиющего нарушения протокола стало многолетнее отлучение Димы от полетов, несмотря на его выдающиеся технические навыки.

Я слышал о случаях, когда члены экипажа не ладили во время космического полета, но лично с ними не сталкивался – до этого момента. Однажды я заглянул в российский сегмент с каким-то вопросом, и Дима попросил меня помочь с русским агрегатом, который пытался починить, – «Электроном», генерирующим кислород из воды. В этом не было ничего необычного, кроме того, что он обратился ко мне, хотя рядом находился Саша. Саша, надо отдать ему должное, предложил свою помощь, но Дима сделал вид, что не слышит. Не представляю, каково это, работать, есть и спать бок о бок четыре месяца при таких трениях. Отсутствие взаимодействия осложняло их работу и в аварийной ситуации могло стоить жизни им и, теоретически, нам.

Когда я пробыл в космосе несколько месяцев, в прессе появились сообщения, что Саша Калери привез с собой Коран, подаренный ему Ираном. Ходили слухи, что это символический ответ на недавнюю волну осквернения Коранов в Соединенных Штатах в годовщину террористической атаки 11 сентября. Руководитель программы МКС хотел знать, правда ли это. Когда меня спросил об этом глава Офиса астронавтов, я ответил, что меня не интересует, какие книги берут в полет члены экипажа, и выразил недоумение, что НАСА интересуется подобными мелочами. Я сказал, что не собираюсь никого расспрашивать о личных вещах, и думал, что история на этом закончится. Однако вскоре я получил непосредственно от руководителя программы космической станции недвусмысленное требование выяснить, есть ли у Саши этот Коран.

Обычно я только один раз высказываю несогласие с требованием Земли (если, конечно, речь не идет о вопросах безопасности), но, когда она настаивает, поступаю, как велено. Это проще, чем раздувать конфликт из любого разногласия, и экономит душевные и физические силы на случай, если они действительно понадобятся. Однако на сей раз я был глубоко убежден, что не должен уступать.

На следующий день я отправился в российский сегмент и нашел Сашу в тесном пространстве российского шлюзового отсека за работой над одним из скафандров.

– Привет, Саша, – сказал я. – Я обязан тебя кое о чем спросить, хотя лично меня не заботит, что ты ответишь.

– О’кей, – сказал он.

– Я должен спросить, есть ли на борту станции иранский Коран.

Саша поразмыслил и благожелательно откликнулся:

– Это не твое дело.

– Точно, – ответил я. – Не бери в голову.

Я вернулся в американский сегмент и передал этот ответ своему руководству. Больше я об этом деле не слышал.

8 января 2011 г. в Тусоне, штат Аризона, ярко светило солнце, но на космической станции погода была такой же, как всегда, а я чинил туалет. Мне пришлось разобрать его и закрепить детали вокруг себя, чтобы они не разлетались, и я ничем больше не смог бы заниматься, пока не покончу с этой работой. Мы можем при необходимости пользоваться туалетом в российском сегменте, но это неблизкий путь, особенно глубокой ночью, и лишняя нагрузка на ресурсы русских. Туалет – одно из устройств, требующих наибольшего внимания. Если оба сломаются, останется туалет в «Союзе», но надолго его не хватит. Если бы мы летели к Марсу и не смогли починить отказавший туалет, то погибли бы.

Я так погрузился в работу, что не заметил, как телевизионная трансляция была прервана. Мы то и дело теряем сигнал, когда космическая станция уходит с линии визирования между нашими антеннами и спутниками связи, и меня это не обеспокоило. Затем с Земли поступил вызов.

ЦУП сообщил, что глава Офиса астронавтов Пегги Уитсон должна со мной поговорить и будет звонить по каналу связи в закрытом режиме через пять минут. Я не представлял, в чем дело, но ничего хорошего не ждал.

Пять минут – большой срок, если проводишь его за размышлениями, что стряслось на Земле. Возможно, умерла бабушка? Пострадала одна из дочерей? Я не связал мертвый телевизионный экран и телефонный звонок – НАСА намеренно прервало трансляцию, оберегая меня от дурной вести.

Прежде чем отправиться в этот полет, я решил, что в любой экстренной ситуации моим представителем должен быть Марк. Он знал меня, как никто, и я доверил ему решать, что и когда я услышу от него или от другого человека, скажем, врача экипажа или кого-то из астронавтов. Он понимал, что в случае кризиса я, скорее всего, захочу узнать все, и как можно быстрее.

Пегги вышла на связь.

– Не знаю, как сообщить тебе об этом, – начала она. – Просто скажу, как есть. Стреляли в твою невестку, Гэбби.

Я был оглушен. Новость была такой дикой, что казалась нереальной. Пегги сказала, что больше ничего не знает, и я заверил ее, что хочу слышать любые новости и что не нужно беречь меня, утаивая правду. Даже если информация будет неподтвержденной или неполной, я хочу ее получить.

Закончив разговор, я рассказал о случившемся Кэди и Паоло, а затем космонавтам. Постарался уверить всех, что я в норме, но предупредил, что мне нужно побыть одному, но по телефону я доступен. Они были потрясены и расстроены и, конечно, предоставили мне свободное пространство, в котором я нуждался. Мне не хотелось препоручать жизненно важную задачу починки туалета Кэди и Паоло, но выбора не было, пришлось положиться на них.

Гэбби понравилась мне с первой встречи, и с годами я еще больше к ней привязался. Она ко всем относится одинаково заинтересованно, независимо от происхождения и политических взглядов, стремится помочь каждому и всю себя отдает работе в качестве члена конгресса, где представляет интересы жителей Аризоны. Поэтому случившееся не укладывалось в голове. Никто не должен становиться случайной жертвой насилия, но мысль, что это произошло именно с ней, ранила особенно сильно.

Я позвонил Марку. Разговаривая со мной, он лихорадочно собирал вещи в Хьюстоне и искал возможность как можно скорее вылететь в Тусон. Ему позвонила Пиа Карусоне, начальница секретариата Гэбби, и сообщила, что Гэбби ранили на публичном мероприятии: общее число убитых и раненых не установлено, состояние Гэбби неизвестно, и ему нужно немедленно ехать в Тусон. Марк сказал, что понял, повесил трубку, сразу же перезвонил Пиа и попросил повторить сообщение. Невозможно было принять ужасную мысль, что в его жену стреляли. Пришлось выслушать сообщение Пиа еще раз, чтобы осознать случившееся.

Мы с Марком договорились связаться, как только он приземлится в Тусоне. Вскоре мне позвонили из ЦУП и сказали, что, по сообщению Associated Press, Гэбби умерла.

Я сразу же попытался дозвониться до Марка, но он уже летел в Тусон вместе с нашей матерью и своими двумя дочерями. Наш близкий друг Тилман Фертитта предоставил им личный самолет, чтобы они как можно быстрее добрались до места. Тилман на многое готов ради друзей, и я всегда буду благодарен ему за то, что в тот день он пришел нам на помощь. Я позвонил Тилману спросить, что ему известно.

– Гэбби не умерла, – заявил он. – Я в это не верю.

– Откуда ты знаешь? – спросил я. – Все СМИ твердят об этом.

– Я не знаю наверняка, но это просто бессмысленно. Ее отвезли в операционную, и она все еще там.

Что мне нравится в Тилмане, так это его умение замечать в любом дерьме зерно истины. Даже в вопросах, выходящих далеко за рамки его компетенции, например нейрохирургии, он ничего не принимает на веру и почти всегда оказывается прав. Его слова вселили в меня надежду.

Следующие несколько часов оказались одними из самых долгих в жизни. Мыслями я без конца возвращался к брату – что́ он должен чувствовать, не зная, увидит ли жену живой. Я позвонил Амико и дочерям и повторил им слова Тилмана: что бы ни твердили по телевизору, утверждение, что Гэбби мертва, не имеет смысла. Вскоре после того, как Марк приземлился в Аризоне, я дозвонился до него.

– Что происходит? – спросил я, едва он принял вызов. – Говорят, Гэбби умерла.

– Знаю. Я смотрел новости в самолете. Но я только что говорил с больницей. Это ошибка. Она жива.

Невозможно описать облегчение, которое испытываешь при известии, что дорогой тебе человек жив, когда несколько часов считал его погибшим. Мы знали, что Гэбби предстоит долгий и трудный путь к исцелению, но главное, ее сердце продолжает биться, – лучшая новость, которую мы могли бы получить.

В тот и следующий день я сделал еще десятки звонков: брату, Амико, матери и отцу, дочерям, друзьям. Иногда задумывался, не слишком ли много звоню, не становлюсь ли навязчивым в стремлении быть рядом с ними. В первый день я узнал, что в ходе стрельбы были ранены еще 13 человек и шестеро убиты, в том числе девятилетняя девочка – ее звали Кристина-Тейлор Грин, она интересовалась политикой и мечтала встретиться с Гэбби. В тот день я звонил Марку и Амико без конца.

На следующий день у нас была давно запланированная видеоконференция с Владимиром Путиным. Меня удивило, как много времени он посвятил разговору лично со мной, сказал, что люди России мыслями с моей семьей и что он окажет любую возможную помощь. Он выглядел искренним, и я это оценил.

В понедельник президент Обама объявил национальный траур. В тот же день я должен был из космоса объявить минуту молчания. У меня крепкие нервы, но эта ответственность легла на меня тяжким грузом. Первое публичное заявление нашей семьи! Когда момент приближался, я позвонил Амико на работу в Центр управления полетами в Хьюстоне и поделился своими затруднениями. Я не знал, сколько именно должно длиться молчание, и почему-то зациклился на этом несущественном вопросе.

– Оно должно длиться столько, сколько ты сочтешь нужным, – заверила она. – Сколько тебе покажется правильным.

Ее поддержка помогла мне. В положенное время я появился перед камерой. Я кратко записал основные мысли на бумаге, но хотел выступить так, чтобы стало ясно, что я говорю от души, а не читаю по бумажке заготовленный текст. Ведь так оно и было!

«Сегодня утром я хотел бы уделить немного времени и почтить минутой молчания жертв трагического инцидента в Тусоне, – начал я. – Прежде всего позвольте мне сказать несколько слов. Здесь, на Международной космической станции, у нас уникальный наблюдательный пункт. В иллюминаторе я вижу очень красивую планету, которая выглядит гостеприимной и мирной. К сожалению, это лишь видимость».

«В наши дни мы постоянно наблюдаем свидетельства того, какими невероятно жестокими мы можем быть и какой вред способны причинить друг другу не только действиями, но и безответственными словами. Но мы выше этого. Мы обязаны стать лучше. Экипаж двадцать шестой экспедиции на МКС и центры управления полетами во всем мире хотели бы почтить минутой молчания всех жертв, среди которых и моя невестка Габриэлль Гиффордс, внимательный и самоотверженный служитель народа. Прошу вас разделить этот момент со мной и другими участниками двадцать шестой экспедиции».

Те из нас, кому посчастливилось увидеть Землю из космоса, начинают комплексно воспринимать планету и людей, для которых она является общим домом. Я как никогда остро чувствую, что мы должны стать лучше.

Я склонил голову и задумался о Гэбби и других жертвах стрельбы. Как Амико и говорила, было нетрудно уловить момент, когда пора прервать молчание. Я поблагодарил Хьюстон, и мы вернулись к работам этого дня. На космической станции все шло свои чередом. Однако я знал, что на Земле что-то изменилось навсегда.

Мой брат получил назначение в предпоследний полет на шаттле с целью доставки компонентов на Международную космическую станцию. Он должен был лететь 1 апреля, менее чем через три месяца после стрельбы. Состояние Гэбби было стабильным, но ей предстояло много операций и длительное восстановление. Он понимал, что если хочет отказаться от полета и уступить кому-нибудь командование кораблем, то должен сделать это как можно быстрее, чтобы новый командир успел войти в курс дела.

Было неясно, примет ли решение руководство НАСА, или Марку будет предоставлен выбор, и эта неопределенность усиливала его напряжение. Вскоре после стрельбы он не знал наверняка, что выбрал бы, имей такую возможность. Он хотел быть рядом с Гэбби, начинающей долгий путь восстановления после тяжелого ранения, но вместе с тем считал себя обязанным отвечать за свой экипаж, который готовился к совместному полету долгие месяцы. Новый командир не знал бы ни задачу, ни команду так хорошо, как знал Марк. Мы многократно обсуждали это по телефону, но в конце концов все решила Гэбби. Она не могла допустить, чтобы из-за ее ранения он потерял последнюю возможность побывать в космосе. Она убедила его лететь.

Астронавты всегда должны быть готовы к тому, что могут погибнуть во время полета, и Марку следовало по-новому взглянуть на свои обязательства по отношению к Гэбби. Перед предыдущим полетом Марк привел все свои дела в порядок и написал письмо, которое должно было быть доставлено Гэбби в случае, если он не вернется. Отныне, однако, он был не только мужем Гэбби, но и ее главным попечителем и опорой. Его внезапная гибель ударит по ней гораздо сильнее, чем прежде.

Обсуждая с Марком его полет и вероятность гибели, мы не могли не заметить иронии судьбы. Мы с Марком были астронавтами, и риск полетов в космос был частью нашей жизни. Ни одному из нас не приходило в голову, что работа едва не будет стоить жизни Гэбби, а не Марку.

В феврале «Дискавери» отправился в свой последний полет и пристыковался к станции. Было радостно наблюдать, как члены экипажа шаттла появляются на борту МКС, совсем как я не так давно, влетая в позе Супермена – горизонтально, а не в более близком к вертикальному положении опытных участников долгосрочных экспедиций. Новоприбывшие во все врезались и без конца сбивали оборудование со стен. На следующий день после их прибытия я навестил «Дискавери», на котором совершил свой первый полет. Последний раз я был на его борту вечером 28 декабря 1999 г., когда выбирался наружу по окончании космического полета. Кажется, прошла целая жизнь.

Оглядывая среднюю палубу, с ностальгией вспоминал время, проведенное здесь. Три оставшихся орбитальных корабля были чрезвычайно похожи друг на друга, особенно «Дискавери» и «Индевор», прошедшие одинаковый апгрейд после сборки «Колумбии». Но мы, летавшие на них, безошибочно находили различия. Когда я летал на «Индеворе» несколькими годами раньше, он выглядел новехоньким, хотя пробыл в строю уже 16 лет. 27-летний «Дискавери» был самым старым шаттлом, рабочей лошадкой, выполнявшей свой 39-й и последний поход. Однако мне он виделся не пережившим лучшие годы, а вечно любимой классикой, изысканной, словно старинный автомобиль.

Я перелетел на полетную палубу, где пилот Эрик Боу, пристегнутый в кресле, просматривал бортдокументацию. Поздоровавшись, он вновь погрузился в работу.

– Слушай, Эрик, ты не против, если я минутку посижу в твоем кресле? Хочется почувствовать, каково это.

Эрик парень проницательный.

– Твой первый полет был на «Дискавери», верно? – спросил он и с улыбкой пустил меня.

Я вплыл в кресло и пристегнулся, оглядывая свое былое рабочее место. Оглядел бесконечные переключатели, кнопки и прерыватели, управлявшие множеством сложных систем, за которые я отвечал много лет назад. Я смог бы полететь на этом корабле и сейчас, если бы мне позволили. Я помнил, как сидится в этом кресле, но мое прошлое «я» казалось отчаянно молодым и неопытным в сравнении с сегодняшним, проведшим в космосе намного больше времени. Я и не догадывался, что готовит мне будущее.

Экипаж «Дискавери» совершил несколько выходов в открытый космос, один из которых был связан с японским грузом, называвшимся «Послание в бутылке». Это не был научный эксперимент, просто стеклянная бутылка, которую Эл Дрю открыл в определенный момент пребывания за бортом, чтобы «набрать космоса». По возвращении на Землю бутылку предполагалось выставлять в музеях по всей Японии, чтобы заинтересовать детей космическими полетами (лично я скептически оценивал шансы увлечь детей пустой стеклянной бутылкой). Когда выход в открытый космос был завершен и бутылка вернулась на станцию, японский Центр управления полетами захотел узнать, надежно ли я «упаковал» ее содержимое (мне было поручено закрепить крышку клейкой лентой, чтобы она случайно не открылась). Я был занят множеством дел, но японцы допытывались, пока я не вышел на связь: «“Послание в бутылке” находится на борту “Дискавери”, я открыл его, чтобы убедиться, что внутри ничего нет». Повисла пауза. «Шучу», – прибавил я.

Вскоре после возвращения на Землю с «Дискавери» предполагалось снять двигатели и отправить его в Смитсоновский национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне в состав постоянной экспозиции. «Дискавери» покидал Землю чаще любого космического корабля в истории, и я думаю, этот рекорд еще долго не будет побит.

Мы с Олегом и Сашей должны были вернуться на Землю 16 марта 2011 г. Я еще ни разу не спускался на «Союзе» и испытывал любопытство. По непонятной до сих пор причине люди не делятся впечатлениями от возвращения на «Союзах» так активно, как мы обсуждали возвращения на шаттлах. Возможно, потому, что среди астронавтов, летавших на «Союзах», до недавнего времени не было бывших летчиков-испытателей и они не испытывали того жгучего интереса к летным качествам космических кораблей, которое терзает пилотов шаттлов. Я получил несколько разнородных отзывов: «Ужас!», «Нормально» и «Очень весело, как аттракцион в Диснейленде».

В тот день всех беспокоила погода, поскольку в месте приземления была метель. Наша капсула шмякнулась на твердую заледенелую поверхность голой казахской степи, отскочила, перевернулась и проползла сотню метров, увлекаемая парашютом. Я никогда не попадал в автоаварию с кувырканием автомобиля, но, думаю, приземление в «Союзе» в тот день было очень похожим – чудовищной серией сотрясений и ударов. Для меня это чувство было пьянящим.

Через некоторое время поисковики свернули и унесли парашют, прежде чем он утащил нас еще дальше. Вскоре крышка люка открылась, и в капсулу ворвалась метель – первая порция свежего воздуха за шесть месяцев, невероятно освежающая. Никогда не забуду это ощущение.

Через несколько дней после моего возвращения на Землю мы с Амико поехали проведать Гэбби в клинику TIRR Memorial Hermann, где она проходила лечение. Сначала меня потрясло, как она изменилась. Она сидела в инвалидном кресле, на голове защитный шлем, поскольку из-за отека головного мозга пришлось удалить часть черепа. Волосы стали короткими – ей обрили голову перед операцией, – и лицо выглядело иначе. Мне не сразу удалось осмыслить чудовищность того, что с ней произошло. Услышав, что в нее стреляли, я понял это разумом, но совсем другое дело – увидеть свою жизнерадостную невестку не только физически изменившейся, но и не способной нормально говорить. Иногда на лице Гэбби возникало выражение, словно она пытается что-то сказать, и, когда мы замолкали и смотрели на нее в ожидании, она могла произнести что-нибудь вроде: «Цыпленок». Закатывала глаза – она совсем не это имела в виду! – и делала еще одну попытку:

– Цыпленок.

Я видел, как это угнетает Гэбби, привыкшую выступать перед тысячами людей с речами, вдохновлявшими их и завоевывавшими их голоса. Марк объяснил, что у нее афазия, речевое расстройство, мешающее говорить, хотя способность понимать речь, интеллект и, главное, индивидуальность не пострадали. Она понимала все, что ей говорили, но с огромным трудом могла выразить собственные мысли словами.

Мы вместе поужинали в больнице, и оказалось, что Гэбби не утратила теплоту и чувство юмора. После визита, обсуждая со мной состояние Гэбби, Амико заметила, что та выглядит прекрасно, с учетом того, что ее ранили совсем недавно, и напомнила, как долго пришлось ее сестре учиться ходить, говорить и возвращать свое «я» после травмы головного мозга в автомобильной аварии. Амико не хотела быть преувеличенно оптимистичной, но знала по опыту, что люди в ужасном состоянии способны на колоссальные улучшения. Гэбби оставалась сама собой, и это позволяло надеяться на полное выздоровление.

«Я вижу в Гэбби Гэбби» – так выразилась Амико и оказалась права.

Менее чем через два месяца я стоял рядом с Гэбби на крыше Центра управления запусками в Космическом центре имени Кеннеди, наблюдая за подготовкой к последнему старту шаттла «Индевор», которым командовал Марк. Гэбби уже присутствовала на запусках шаттлов, а я, разумеется, видел их множество. Это незабываемый опыт. Земля сотрясается, воздух трещит от мощи двигателей, и факелы ракеты пылают в небе яростным оранжевым пламенем. Когда объект размером с высотный дом вертикально устремляется в небо на сверхзвуковой скорости, это впечатляет, а если на борту человек, которого ты любишь и за которого тревожишься, – вдвойне. В тот день небо укрывали низкие облака, «Индевор» пробил их, на миг окрасив в оранжевый цвет, и исчез. Через восемь минут он был на орбите Земли.

Когда Марк решил принять командование этим кораблем, Гэбби поставила себе целью достаточно оправиться, чтобы прилететь во Флориду его проводить. Это был чрезвычайно смелый план, и она его выполнила. Для Гэбби просто находиться там стало достижением, сравнимым с запуском шаттла. Казалось, она расцветала, преодолевая огромные трудности.

Вскоре после этого полета космический челнок «Индевор» ушел на покой во исполнение решения комиссии по расследованию катастрофы «Колумбии». Мне было тяжело это наблюдать. Шаттл обладал уникальным спектром возможностей: мощный грузовой корабль с высокой грузоподъемностью, научная лаборатория, орбитальная мастерская по обслуживанию и ремонту неисправных спутников. Это был звездолет, которым я научился управлять и который полюбил. Ничего подобного мне до конца своих дней не увидеть.

В 2012 г. НАСА узнало, что Россия собирается отправить космонавта на космическую станцию на год. Причины были скорее логистического, чем научного характера, но, раз уж решение было принято, НАСА оказалось перед выбором: либо объяснять, почему американский астронавт не способен на подобное испытание, либо объявлять о собственной экспедиции «Год на МКС». К чести агентства, был осуществлен второй вариант.

Теперь предстояло выбрать астронавта. Сначала я сомневался, что хотел бы им стать. Я прекрасно помнил, какими долгими мне показались 159 дней на космической станции. Я провел шесть месяцев в море на борту авианосца, и это был долгий срок, но шесть месяцев в космосе тянутся дольше. В два раза больше времени на орбите, думал я, будут восприниматься как период времени, увеличивающийся в геометрической прогрессии. Я знал, что буду скучать по Амико, дочерям и своей жизни на Земле. Я знал, что́ испытываешь на орбите, когда с кем-то из дорогих людей случается несчастье, потому что уже прошел через это. А ведь отец был в преклонном возрасте и не самого крепкого здоровья.

Однако я давным-давно решил всегда отвечать «да», какую бы трудную задачу передо мной ни поставили. Годичный полет стал бы самым трудным испытанием в жизни, и, поразмыслив, я понял, что хочу его пройти.

Многие другие астронавты проявили заинтересованность. В конце концов, возможность слетать в космос выпадает не каждый день. К претендентам выдвигались многочисленные требования: предшествующий опыт долгосрочного полета, сертификация на выход в открытый космос, способность выполнять функцию командира, соответствующая физическая форма и сама возможность покинуть Землю на этот год. Частое сито отсеяло почти всех, оставив лишь двух кандидатов – Джеффа Уильямса, одного из моих сокурсников по группе подготовки астронавтов, и меня.

Примерно в это же время НАСА искало нового главу Офиса астронавтов, поскольку Пегги Уитсон покинула пост, чтобы самой претендовать на участие в годовом полете. Я предложил свою кандидатуру на руководящую должность. На собеседовании меня спросили, что бы я предпочел: возглавить Управление или провести год в космосе? Без колебаний я ответил: «Возглавить Управление». Я подумал, что шанс побывать в космосе мне еще представится, но стать главой ведомства астронавтов – едва ли. Возможно, мои предпочтения учитывались, но руководители решили иначе. Через несколько недель я узнал, что полечу на орбиту на год.

Через 24 часа после назначения мне сказали, что после углубленного изучения моя кандидатура была отвергнута по медицинским соображениям, и полетит Джефф. Во время предыдущего полета у меня ухудшилось зрение, и НАСА не хотело больше рисковать. По прошествии шестимесячного рубежа могло возникнуть неожиданное и быстрое усиление негативного воздействия на глаза, в результате чего моему зрению мог быть нанесен непоправимый ущерб. Я считал опасность преувеличенной и был разочарован, но согласился с принятым решением.

Вернувшись в тот вечер домой, я сообщил Амико о медицинском отводе. Вместо ожидаемого разочарования я увидел на ее лице недоумение.

– Значит, они собираются послать кого-то, кто побывал в двух длительных полетах и не испытал ухудшения зрения? – спросила она.

– Именно.

– Но если цель этого полета – узнать, что происходит с организмом во время длительного полета, – продолжила она, – зачем отправлять человека, заведомо невосприимчивого к одному из факторов, который они собираются изучать?

Это был веский аргумент.

– За все время, что я тебя знаю, – сказала Амико, – ты ни разу не смирился с отказом.

Тем вечером, когда Амико заснула, я просмотрел свое медицинское досье из НАСА – чудовищную кипу бумаг в полметра высотой с данными за много лет. Во время моей первой долгосрочной экспедиции у меня наблюдалось незначительное ухудшение зрения, но по возвращении на Землю оно вернулось в норму, хотя некоторые структурные изменения все же остались. Амико права: мы сможем больше узнать о влиянии космоса на зрение на примере такого, как я, чем любого другого, кто от этой проблемы не страдает. Я решил привести свои аргументы руководству. Меня выслушали и, к моему удивлению, передумали.

Во время подготовки к пресс-конференции, на которой нас с Мишей должны были представить в качестве участников годового полета, я задал невинный, на мой взгляд, вопрос о генетических исследованиях. Я отметил момент, до сих пор не обсуждавшийся: Марк будет идеальным контрольным участником исследования. Мое замечание принесло огромные плоды. Поскольку НАСА было моим работодателем, то не имело права запрашивать у меня информацию о моих генах. Однако поскольку я сам это предложил, появилась возможность изучения влияния космических полетов на наследственность. Таким образом, важной частью научной работы, выполняемой на станции, стало сравнительное исследование близнецов. Многие предполагали, что меня выбрали из-за наличия брата-близнеца, но это лишь совпадение.

В ноябре 2012 г. было объявлено о годовой экспедиции на МКС с участием Миши и меня.

Я в полной мере осознал, что покидаю Землю на год, лишь за пару месяцев до отлета. 20 января 2015 г. я присутствовал на ежегодном послании к конгрессу «О положении страны» по приглашению президента Обамы. В своей речи он собирался упомянуть о моем годичном полете. Для меня было честью оказаться в зале заседаний палаты представителей вместе с членами конгресса, Объединенного комитета начальников штабов, кабинета министров и Верховного суда. Я сидел на галерее, в ярко-синей летной куртке НАСА, надетой поверх рубашки с галстуком. Президент описал цели годичной экспедиции – решение проблем путешествия к Марсу – и обратился лично ко мне: «Удачи, капитан! Не забывайте выкладывать подробности в Instagram! Мы гордимся Вами».

Члены конгресса в полном составе встали и начали аплодировать. Я тоже поднялся, неловко кивнул и помахал рукой. Я был взволнован, видя правительство в таком единении, пусть хотя бы в физическом смысле, и был счастлив лично убедиться в поддержке представителей обеих партий, которой часто удостаивается НАСА.

Я сидел рядом с Аланом Гроссом, который провел пять лет в кубинской тюрьме. Он посоветовал: когда я буду в космосе, считать дни – прожитые, а не оставшиеся. Так легче, сказал он. Я последовал его совету.