Глава 7

По дороге совещание возобновилось само собой.

– А чему ты удивляешься, Вася?

– Ничему, в общем. Но… кино, – пробормотал Зайцев.

– А что не так с кино?

– Да всё так, – поспешно заверил он Крачкина. – Просто вот опера – это понятно. Или на скрипке играть. Или вот балет. Тоже понятно. Это уметь надо. Но как можно быть великой актрисой в кино – я не понимаю. Это же не искусство.

Отозвался Серафимов:

– Современные американские ленты бывают ничего.

– Но старье дореволюционное? Чушь ведь собачья. Чтобы вот так на этой почве башкой двигаться. В услужение пойти.

– Я соседям этим тоже не верю, – поддержал Самойлов.

– А во что вы верите, товарищ Самойлов? – осведомился Крачкин.

– В шкурный интерес. Жилплощадь. Комнаты им в хорошем доме приглянулись. Квартира большая, сухая.

– Дети мои, дважды в неделю подстригать ногти можно только тому, кого очень любишь. Это психология.

– Не согласен, Крачкин. Если ты профессорская вдова, а у тебя за стенкой сосед алкаш по ночам орет, бутылки колотит, мимо унитаза валит, то ты кому угодно ногти и на ногах стричь будешь, лишь бы жить среди себе подобных – или хотя бы тихих. Вот это – психология.

Крачкин махнул рукой:

– Невыносимо. Учил я вас с недоверием подходить ко всему. Учил. И выучил на свою голову. Нигилисты какие-то. Ни во что святое не верите.

– Фактам верю. Это – святое, – сказал Зайцев.

– А я тебя, Крачкин, поддерживаю, – вдруг отвернулся от окна Серафимов.

– Мерси, товарищ Серафимов.

– Чем только люди не бредят в наши дни, – говорил и словно сам слегка удивлялся сообщаемым фактам Серафимов. – Есть кружки кактусоводов. Аквариумных рыбок. Хорового пения. Фанерных моделей. Покажи мне любую чушь, а я тебе покажу людей, которые на этой почве башкой двинулись.

– Благодарю, товарищ Серафимов. За поддержку.

– Пожалуйста, Крачкин.

Лифт опять не работал. Теперь уже в самом деле. Крачкин несколько раз попытался оживить его, в шахте, затянутой сеткой, даже что-то бухало и лязгало. Но недра оставались темны. А дверь не размыкалась. Напрасно Крачкин дергал ручку.

– Крачкин! – крикнул Зайцев с лестничной площадки в закрученную морскую раковину пролета. – Ты бы уже давно пришел.

Крачкин пробормотал ругательство. Утопил кнопку еще раз. Еще раз дернул ручку. Послушал металлическое молчание неживого лифта. И потопал по лестнице.

– Сдал наш старикан, – вздохнул Самойлов.

– Но-но, – оборвал Зайцев.

Дворник гремел ключами на связке. «Интересно, а он тоже – из поклонников?»

– Я ведь знал ее с самого «Замка Тамары», – мечтательно начал дворник, словно услышал вопрос у Зайцева в черепной коробке. Глаза его чуть затуманились. – Ни одной ее фильмы с тех пор не пропускал. Я вообще…

– Мы поговорим, товарищ, – поторопил его Зайцев. – После.

Дворник отпер высокую дверь бывшей квартиры Вари Метель – гражданки Берг.

– Пожалуйте.

Зайцеву показалось, что он продолжит: «…на чаек бы с вашей милости». Настолько ясно, будто дворник в самом деле это сказал.

Тут же, как кукушка из часов, выглянула Елена Львовна. Показала нос – и закрыла дверь быстрее, чем до Зайцева долетело ее «добрый день».

«Да, тут ничего в тайне от соседей не удержится», – отметил Зайцев.

Из кухни доносился булькающий звук, тянуло запахом дегтярного мыла – шла стирка. Днем, в часы, когда весь Ленинград на службе, квартира отнюдь не пустовала. На пороге кухни нарисовалась Синицына.

– Здравствуйте, товарищ агент. Вам кого?

Но Зайцеву было не до нее – так поразила его простершаяся перед ними пустота:

– А мебеля где?

Коридор отозвался эхом.

– Так ваши же и вывезли, – в свой черед удивилась Наталья.

Все быстро переглянулись. Склад улик в угрозыске, конечно, был, но не такой, чтобы вместить мебельный магазин.

– Все утро таскали, не гуляли, – уточнил дворник.

Все опять переглянулись. Дворника эти взгляды озадачили.

– Да они и документик показали. Все чин чином.

– Потом разберемся, – сказал за всех Зайцев. – Пошли.

Протопали к комнате, в которой Варя Метель затворилась от мира и из которой думала выпорхнуть в сиянии новой славы. Если бы не убийца.

Зайцев посмотрел: Синицына так и торчала в дверях. Нос, казалось, даже удлинился от любопытства.

– Мы с тобой еще потолкуем, Наталья, – пообещал Зайцев. Тоном, как будто собирался обсудить магазины, очереди, рецепты со старой знакомой. Та кивнула, убралась обратно – к булькающему звуку, к запаху мыла.

Зайцев сломал печати. Сорвал бумажную ленту со своим автографом (по привычке проверив, что лихие закорючки-ловушки с подвохом – ровно такие, какими их вывела его рука).

Дверь впустила в коридор дневной северный свет. Даже летом он был металлического оттенка.

Отсюда, с порога, комната не просто казалась большой. Она и была огромной. Не комната – зал. Давно мертвая люстра ловила свет из шести высоких окон всеми своими висюльками и передавала дальше – в виде алмазных искр. Разевал пыльную пасть мраморный камин. Пыль оттеняла лепнину на потолке. На вычурном паркете видны были свежие царапины: разбирая мебельный бурелом, не церемонились. От шелковых обоев все так же нестерпимо пахло старьем.

– Псть! – раздалось за спиной. Крачкин наконец подошел. Все четверо стояли, не двигаясь. Разглядывали гулкий зал.

– Где ж тут искать? – высказал общий вопрос Серафимов.

В самом деле, нагая комната не оставляла простора воображению.

– Сима, ты начни в камине шуровать. Самойлов, сходи к дворнику – пусть трубочиста вызовет. Пошуровать надо в дымоходе, не заткнули ли туда чего. …Да! И лестницу пусть притаранит! Крачкин, возьмешь пол?

– У меня колени ноют.

– Нефедов, простукивай пол. Ты, Крачкин, бери короткие стены, а я длинные. Вдруг тайник где устроен… Правда, есть у меня нехорошее чувство, что тайник ее в любой комнате может быть, и в кухне, и в сортире. Вон у нее с соседями альянс какой.

– Не дай бог.

– Бога нет, – немедленно отозвался Серафимов. – Его попы выдумали.

Нефедов тут же опустился на корточки. Пополз, стуча костяшками. Слушая звук. Крачкин с места не двинулся. Зайцев обернулся.

– Чувствую, зря это всё.

«Точно. Сдает».

– Почему?

– Тайник, скорее всего, среди мебели был устроен. Мы его, может, сами своими руками отсюда вынесли. Может, она свою рукопись в диван запрятала. Может, в столе каком-нибудь двойное дно. Может…

– Всё может быть, – поспешил согласиться Зайцев. – Значит, и до мебели дойдем. Если надо.

– Надо мыслить как одинокая молодая женщина, – наставлял Крачкин. В паузах между словами слышалось только звонкое деревянное «тук-тук» (Нефедов) и приглушенное шелком (Зайцев).

– Элегантная дама не станет шарить в камине. Грязно.

Серафимов остановился. Обернулся на Зайцева. Покачал головой. И снова залез обеими руками в камин.

– Элегантная дама не станет скакать по лестнице-стремянке под потолком, как мартышка, – рассуждал Крачкин. И отпрянул. В него задом мягко врезался Нефедов. Пробормотал нечто похожее на «извините». Крачкин переступил через него не глядя. Пошел к окну.

– Вот ты, товарищ Зайцев, молодая элегантная дама. Где бы ты устроил тайник?

– Я отказываюсь себе это представлять, Крачкин.

– Зря. Ставить себя на место другого – полезное умственное упражнение. Основа психологического метода.

Он провел рукой под широким подоконником. Перешел к другому.

– Не, Крачкин. Что у дамы на уме, сам товарищ Бехтерев не разберет вместе со всем своим Институтом мозга. А я лучше работу буду работать. Тщательно проверять доступное. Исключать проверенное. Серенько так, без фантазии.

Второе окно тоже ничего не дало. Крачкин задумчиво подергал шпингалет. Осмотрел раму. Перешел к третьему.

В стене гулко и тупо стукнуло. Очевидно, ухнул свою гирьку в дымоход трубочист. Серафимова обдало старой сажей, пыхнувшей из мраморных ворот. Он закашлялся. Закрыл лицо рукавом, но тотчас бросился к выпавшему из дымохода комку.

У Зайцева забилось сердце: сожженные листки?

Серафимов развернул, отбросил:

– Газетный пыж. Выбросило, видать, тягой вверх, когда разводили огонь. Фу холера. Пусто, Вася.

Он встал, отряхивая колени.

– …Эх, была б такая техника, чтоб показывала отпечаток человека в воздухе. Кто здесь был, что делал. Никаких больше тайн и улик. Никакие свидетели не нужны. Обработал воздух, сфотографировал. Или даже снял преступление на киноаппарат. Опознал харю. И всё – высылай наряд брать.

– Может, в будущем изобретут.

– Ты только подумай, – оживился Серафимов. – Криминалистика будущего откроет такие…

– Не откроет, – шестое, последнее окно тоже не дало Крачкину ничего.

– Ты, Крачкин, что, не веришь в будущее?

– Не верю. Оно мне не интересно.

– Потому что ты старый. Уж извини. Но это факт.

– Не поэтому, – неожиданно не обиделся Крачкин. – Просто наша работа не имеет ничего общего ни с будущим, ни с настоящим. Мы расследуем прошлое. Было, состоялось, завершилось. Случилось.

И не дал никому возразить:

– Пять минут назад, час или год – разницы никакой. Мы всегда расследуем прошлое.

Зайцев обернулся в комнату. Огромная. Просто огромная. Высокие окна. Камин. Мощная люстра. Высоченный потолок. Паркет. Теперь, когда хлам вынесли, она стала собой: парадной залой. Теперь вся квартира с ее обитателями выглядела иначе. Вся история. И сама ее мертвая героиня.

Не затравленная бытом и соседями чокнутая одиночка, как показалось сперва. А королева со свитой – в изгнании.

«Черт его знает, – задумался Зайцев, глядя на солнечные параллелепипеды, в которых плясала золотая пыль. – Может, Самойлов и прав. Только тогда не банальная ссора раздраженных соседей. А придворные интриги, ревность приближенных. Тайны мадридского двора».

Задом вперед прополз, стуча костяшками пальцев по паркету, Нефедов. Поднял на Зайцева совиное лицо, покачал отрицательно: ничего.

«Мебель вывезена по распоряжению, – бесцветно прошуршал в трубке голос Коптельцева. – Не отвлекайся от задачи». И шеф угрозыска повесил трубку, словно прихлопывая другие возможные вопросы.

– Говорит, что в курсе, – ответил Зайцев вопросительному взгляду Крачкина.

* * *

Пошли в домоуправление.

– Далеко-то еще топать, отец? – сразу задребезжал Крачкин. «Ой как мне это все не нравится, – огорченно поглядел на его спину Зайцев. – Сначала на второй этаж высоко. Теперь в соседний двор далеко. Уж не решил ли Крачкин коньки отбросить». Спина старого сыщика теперь казалась ему какой-то слишком тощей, слишком шишковатой, «спина старика», тихо ужаснулся он. И поскорее ввязался в разговор с дворником, который топал позади него слишком уж близко, так близко, что Зайцев чувствовал его дыхание на своей шее, отодвинулся, пропустил вровень с собой.

– Давно здесь служишь, уважаемый?

– С восемнадцатого года.

– А до того?

– А ты что, комиссия по чистке?

– Нет, – просто ответил Зайцев. – Просто привык везде нос совать. Куда надо и куда не надо.

Такой подход обычно обезоруживал тех, кто и так переутомлен человеческим обществом: дворников, конторщиц, продавцов, людей в очереди, ветеранов кухонных битв. Сработал и на сей раз.

– У «Медведя» служил, – ответил дворник и предупредил новый вопрос: – Подавальщиком.

«Да жук ты еще, видать, тот», – подумал Зайцев.

– Хороший ресторан, – одобрил Крачкин. – Публика солидная. Не шантрапа всякая.

– Тоже бывали? – заинтересовался, но осторожно дворник.

Крачкин кивнул. Он не стал уточнять, что бывал там исключительно по делу: брал очередного преступника.

– В прошлые времена.

Дворник довольно ухмыльнулся.

– Да, были времена. Но шантрапы, вам скажу, тоже хватало, – охотно он ввязался в беседу. – С виду приличные господа, а нажрутся – тьфу. И зеркала бьют, и морды. И по счету не платят. Как самые простые.

– Фух. Стойте, – Крачкин схватился за грудь. Зайцев встревожился. «Как бы карету вызывать не пришлось», – пристально глядел он на лицо Крачкина. Побледнел? Нет ли синеватого треугольника, который, как он слыхал на курсах первой помощи, намечается вокруг носа в преддверии сердечного приступа.

– Пришли, – к счастью, объявил дворник. Зайцев обрадовался скамейке, как пустому сиденью в трамвае в конце рабочего дня.

– Крачкин, ты посиди здесь. Чего мы туда делегацией попремся, только распугаем всех.

– Домоуправление-то? Они сами кого хочешь распугают, – но сопротивляться не стал. Сел.

И здесь Крачкин не ошибся. Домоуправ с клубничным носом опытного алкоголика заорал без разбега:

– Какие еще планы дома? Кому? Очистите помещение. Ходют тут…

Зайцев заткнул ему пасть удостоверением:

– Мне планы. Угрозыск ходит.

Тот покосился, осекся. Забурчал:

– Чего сразу не сказать? Меня тут, знаешь, как донимают все, кто ни попадя.

– Товарищ Зайцев моя фамилия, а тыкай теще своей.

Тот сдулся совсем.

– Что ж вы сразу не сказали, как вас звать. Сами не говорят, а потом ругаются. А я что – мысли читать должен?

– Ладно, хорош в красноречии упражняться. Мне нужен поквартирный план парадной.

Он назвал номер дома. Алкаш свистнул:

– Удивили тоже.

– То есть?

– Этот план всем нужен.

– А кто еще спрашивал?

– Я, например. И водопроводчик. И электромонтер. И пожарные. И комитет. И эти, из управления. Нету плана.

– Потеряли?

– А кто его знает. В восемнадцатом году зимой-то батареи топить было некому. Буржуйки все у себя по квартирам топили. Как придется, чем найдут. А тут бумага в папках, кто там смотрел? Столько всего пожгли, что и план поди – тю-тю, в трубу вылетел.

«А Варя-то мебелишку свою не пожгла», – вдруг подумал Зайцев.

– Ну старый пожгли. Допустим. А новый план? Нет разве?

– Дак его сперва сделать надо.

– Ну?

– Ну так и ну. Приходили инженеры всякие. Архитектора. Клювами щелкали. План-то до зарезу давно нужен. Без плана-то ни трубы не починить, ни провода понять где. Да провода-то ладно. Никто не знает, сколько в доме этом площадей, сколько лифтов. Ни одна квартира с другой не совпадает. Каждая наособицу. Те клювами пощелкали-то. Да и отползли.

– Ничего себе, – не удержался Зайцев. – А ногами сходить и пальцем комнаты пересчитать? Линейкой стенки померять или чем там.

– Куда. Такой домина запутанный. Там люди с образованием не поняли про него ни хрена. А ты… вы… «линейкой». Я только молюсь, чтобы он на голову жильцам не упал. Потому как его ремонтировать без плана – никакой возможности.

– А вот молиться это напрасно, – заключил Зайцев и повторил за Серафимовым, сыном священника: – Бога попы выдумали. Лучше трубы чините.

Крачкин так и сидел на скамейке, подставив лицо солнцу. Глаза зажмурены. Вид благостный.

– Ну? – спросил он шум зайцевских шагов.

– Хорошие новости, Крачкин.

Глаза раскрылись. Жадный взгляд.

– Тайник Варин может быть где угодно. Плана дома нет в живой природе. Сам дом запутан, как лабиринт. Найти Варин мемуар, если она его дома спрятала, а спрятала она его скорее всего там – где же еще?

– В мебели, – отозвался Крачкин. – Вот где еще. Только…

Крачкин поглядел в сторону. Шум мотора с улицы. Черный «Форд» казался пестрым от движущихся солнечных бликов. Ехал медленно. Зайцеву показалось, он принюхивается, водит рылом.

Крачкин перевел взгляд на свои руки замком, пошевелил большими пальцами, будто наматывая на них нить. Думал. И молчал.

– Ну говори же, Крачкин. Что только?

– Не нравится мне, что мебель уже кто-то вывез, а мы не знали.

Крачкин поднял голову. Смотрел на автомобиль. «Форд», должно быть, унюхал свое. Потому что привалился к тротуару, остановился у парадной.

«Совсем оборзели, – подумал Зайцев. – Раньше по ночам брали. Теперь уже среди бела дня не стесняются». Не сводил глаз и Крачкин. Большие пальцы перестали наматывать нить.

Выскочил один. Скрипнул сапожками и портупеей. Шофер остался сидеть за рулем. Больше из «Форда» никто не вышел. Брать ездили обычно по двое. Не считая шофера. «Видать, живет он здесь… Уж не Варину ли комнату уже новому жильцу передали? Комната-то аппетитная», – мелькнула обоснованная мысль.

Добрый молодец направился, однако не в парадную, а прямо к ним.

– Я сразу понял, из милиции – это вы, – сообщил. Вместо приветствия.

Ни Зайцев, ни Крачкин не отвечали.

В окне мелькнуло побелевшее лицо управдома. Даже с носа сошел цвет. Мелькнуло и пропало.

– А остальные товарищи где?

«Под дых. Сбить. Сами в разные стороны: Крачкин направо, я налево», – лихорадочно прикинул Зайцев. Но уже вышли из парадной и Нефедов, и Самойлов, и Серафимов. И дворник. Те еще ничего не поняли. Зато дворник выступал так, будто все трое были его пленниками. Дворник, понял Зайцев: дворники – любимые осведомители ГПУ – всегда в курсе, кто пришел, когда пришел, к кому.

Самойлов и Серафимов увидели автомобиль, остановились. Остановился и Нефедов, лицо его по обыкновению не выражало ничего. Зайцев почти увидел стену ненависти, которой от него тотчас отгородились остальные.

– Садитесь. Прокачу с ветерком, – распахнул дверцу гэпэушник перед остальными. Шофер показал через лобовое стекло цепкие глаза.

– Куда? – спросил он.

– К вам, – просто ответил гэпэушник, вынимая что-то из нагрудного кармана. – Вы навестили здесь больную тетю и поехали обратно к себе в угрозыск. Работа не ждет.

Зайцев понял только, что опасность миновала – а может, не было ее. И тотчас перешел в ответное наступление:

– В чем дело? Вас кто прислал?

– Какую еще тетю? – Самойлов тоже понял, что это не арест.

Но гэпэушник и ухом не повел.

– Сами придумайте, – невозмутимо последовало им обоим. Гэпэушник развернул листок. Снял колпачок с пера. Поставил ногу на скамейку. Крачкин покосился на начищенный сапожок. Гэпэушник положил листок себе на колено. Протянул Крачкину ручку:

– Распишитесь напротив своей фамилии.

Что еще за дребедень, только и подумал Зайцев. Он решил, что сейчас сделает, как ожидают, зачем зря терять время и силы; а разберется – после.

Гэпэушник обернулся к остальным:

– Подходим, товарищи, не стесняемся.

– Что это? – занес перо Крачкин. Поднял глаза.

– Подписочка. Языком не трепать.

Крачкин накорябал подпись. Зайцев протянул руку за пером. Но гэпэушник перехватил – передал ручку Серафимову. Заметил будто между делом:

– Товарищ Зайцев, продолжайте работать над поставленной задачей. Помощь нужна?

Зайцев помолчал, чувствуя взгляды остальных.

– Нет.

– Вон он вам пусть помогает, – словно не услышав, кивнул гэпэушник на Нефедова.

Подписался Самойлов. Гэпэушник подул на чернила, сложил листок, убрал; лицо без улыбки, а голос оживленный:

– Слушайте, а кто такая гражданка Берг, она же под артистическим псевдонимом Метель?

Слышно было, как трещат воробьи. Как рокочет улица Красных Зорь. Как плещутся на солнце листья.

– Никто, – угрюмо ответил за всех Самойлов.

– Никогда про такую не слышали? – делано изумился гэпэушник. – Молодцы… Ну чего стоите? Полезайте. Или в трамвае охота толкаться?

Серафимов молча полез в машину. За ним Самойлов. За ним плюхнулся на сиденье Крачкин. В окнах «Форда» отсвечивало небо. Зайцев не мог разглядеть за стеклом их лиц.

Гэпэушник тоже взялся за ручку двери.

– А мебель где? – все понял Зайцев.

– В гробу мебель не нужна, – был ответ.

«КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО, ВЫЙДИ НА КРЫЛЕЧКО»

Он наигрывал «Собачий вальс» одним пальцем. Медленно, как будто перепутал с траурным маршем того же композитора.

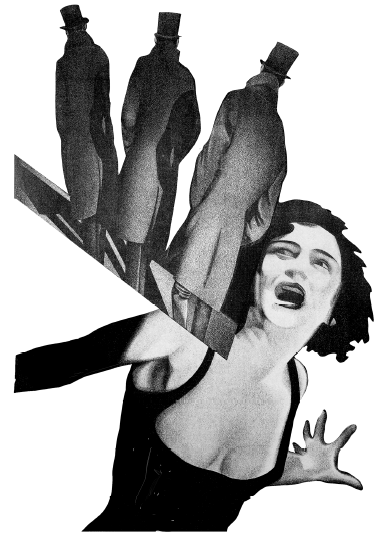

Все внимали, не шевелясь. Но к удовольствию от музыки эта тишина отношения не имела. На лицах было напряжение, равное самому себе. У всех, казалось, была одна цель: собрать лоб, нос и рот в треугольник. Иначе от скуки лицо расползется, как тесто. Сидели и таращились. И долговязый писатель, и крепыш в портупее. И дама, имени которой я никак не могла запомнить. И господин с лицом, похожим на костяную пуговицу. Вернее, гражданин. Какие сейчас господа?.. Словом, все. Только тощая балерина матово сияла своей обычной красотой, которая заменяла ей выражение лица.

Я проглотила зевок. Спать не хотелось. Я чувствовала, что пьяна. Пьяна по последнему классу. Не тогда, когда весело, хочется приключений и вся ночь впереди. А когда тяжко, мутно и тянет в слезы. Странно. Вино, коньяки, все это у Тетерева было самым лучшим – из разоренных особняков, владельцы которых были расстреляны или дали драпа (или и то, и другое одновременно). А тошно, как от сивухи.

Есть такие люди: с виду как обычные, но с ними даже самое лучшее вино не веселит, а бьет по голове. Назовут полную гостиную нескучных гостей – актеров, актрис, поэтов. Но и те ничего поделать не могут. От хозяина расползается что-то такое, забивается в ноздри, заливается в уши. Вот уже стихает смех, одна за одной гаснут улыбки. И вечер пропал. Такие господа очень любили ходить в покойную «Бродячую собаку»: погреться у чужого веселья. Но владелец был не дурак и пускал не всех. А то бы они ему там быстро всё выморили. Тетерев был как раз таким. Он… А впрочем, надоело. Кого я выгораживаю? Что было, то было. Да и выдумывать им всем имена мне надоело. Я же не писательница. Фамилия его была Каплун. Борис Гитманович Каплун. Правая рука Урицкого.

Это ему наскучило бренчать на рояле, чужом рояле, который он, вернее, его контора отобрала в свою пользу, хотя играть никто из них не умел. А впрочем, опять я за экивоки. Контора его называлась Петроградским ЧК.

Рояль, большой и черный, стоял для шика. Не удивлюсь, если в нем не было доброй половины струн.

Каплун снял палец с клавиши и сказал:

– А поехали в крематорий?

Никто не успел сменить лицо. Куколка-балетница по-прежнему рассматривала свое отражение в лакированной крышке. Поправит позу – и снова смотрит.

Первым ожил писатель с длинным носом, начал вытягивать свои длинные конечности (у него все было длинное: руки, ноги, шея, и сам он сидя похож был на деревянный складной метр, которым пользуются столяры):

– Куда?

Решил, что ослышался. Но всем так уже хотелось прочь из этой гостиной с ее парчовыми шторами в райских птицах, с ее белой шкурой на полу, с ее роялем и смутным ощущением, что находишься среди краденого (и что на обратной стороне шкуры – рыжие засохшие пятна), что все не переспрашивая бросились в прихожую к своим плащам, накидкам, шляпам.

Что до меня, то я подумала: наверное, это такое новое выражение новых хозяев жизни. В «Бродячей собаке» скучных богатых гостей называли «фармацевтами», но это вовсе не значит, что те таковыми и были. Я понадеялась, что «крематорием» чекисты называют обычный ресторан. Всё одно, мол, угорать.

Ехали мы кавалькадой на трех авто. Того же происхождения, что шкура, рояль, шторы. Где сейчас моя «Изотта»? – невольно думала я. Кого она носит? Куда?

В прыгающих столбах света от фар я разглядела, что мы на Васильевском острове. Линии.

«Не знала, что здесь есть ресторан».

Но ту часть Васильевского, что почище, мы проехали. Автомобили углублялись в ту часть, где уже не просто менее чисто. А прямо опасно. Даже в компании с людьми в кожанках, и особенно – их наганами. Но урчание моторов впереди и позади успокаивало.

Остановились. Компания долго выбиралась. Долго звали сторожа. Ни огонька. Я уже поняла, что это никакой не ресторан. Вспыхнул желтенький свет. От него даже дамы стали похожи на упырей. Но стоп, кажется, я уже придумываю – в тот момент я еще ничего не подозревала. Было только очень-очень холодно. Или не было? Почему мне вспоминается желание надеть шубу? Может, это было зимой? Била дрожь. Каплун велел развести печь. Служители забегали.

Не кафельную печь. Не буржуйку.

Печь-гигантшу. Это она жила в этом доме. В этом звонком зале. Здесь было ее логово.

Мы были в новеньком петроградском крематории. Как он и пригласил.

– Регенеративная. По проекту товарища Липина. Профессора Горного института, – пояснял Каплун. Теперь он преобразился. Теперь он ожил.

Служитель едва не съездил нам по физиономиям огромными железными щипцами на цепи.

– Есть старушка. Есть красноармеец.

– Старушку? Или красноармейца? – поинтересовался Каплун у балерины, как в былые времена у балерин спрашивали: к устрицам – белое вино или шампанское?

О, наконец поняла я: так вот ради кого весь спектакль. Весь этот вечер. Эти шторы с павлинами и «Собачий вальс». Жизнь меняется. Поменялась. Но пара сановник и балерина так же вечна в комедии российской жизни, как Пьеро и Пьеретта, Арлекин и Коломбина в итальянской комедии масок.

Не помню, обрадовало меня это открытие или удивило.

Балерина… А впрочем, я же решила писать без выкрутасов: это была Спесивцева. Ольга Спесивцева – едва ли не последняя балерина в Петрограде. Остальные разбежались за границу. Соперниц у нее не было. Говорили только о юной Лидочке Ивановой. Восходящей звезде. Петербург не может без дуэли балерин. Ни при царе, ни при СССР.

Все тогда были либо за Иванову, либо за Спесивцеву. Даже те, кто никогда не видел балет.

Я любовалась Спесивцевой. Ее даже загробный свет полудохлой лампочки не портил. Именно так я всегда представляла себе библейскую Рахиль. Черные печальные очи, твердый, как фарфоровый, овал, гладкие черные волосы. Глупа она была неимоверно. Но глупа – тихой, не болтливой глупостью. А там уж прекрасное лицо превращало ее молчаливую глупость – в загадочность и тайну. Многим нравилось.

– Старушку или красноармейца?

Она тихо указала. Прелестное лицо не выражало ничего, кроме печали, самой природой сложенной из бровей, лба, рта. Каплун сделал знак рабочему.

Опять щипцы с грохотом пронеслись у всех перед носами. Лязгнуло. Стукнуло. Загудело.

Гости и гостьи прильнули к окошкам.

Наверное, это был красноармеец. «Легкие горят», – авторитетно пояснил кто-то. Все ахнули, когда от жара труп скорчило и он сел в своей огненной могиле. Но ахнули – как ахают дети от страшной сказки или публика в цирке в момент смертельного номера.

«Все вышло, как вы хотели», – нашептывал Каплун.

«А чего я хотела?» – отозвалась пери со своим обычным отсутствующим видом.

Я отошла от них, от оконца. А там всё ахали. «Смотри, смотри, из глаз какой огонь». Побрела в полумраке, глазея – в темных углах мне мерещились наваленные кости. Болела голова.

Я толкнула дверь, чтобы выйти на воздух. Но вышла в другой зал. Не пустой. Два молодца в кожаных куртках замерли, увидев меня.

– Вы кто такая?

– Я с Борисом Гитмановичем, – ответила я голосом пай-девочки. Эхо вернуло какой-то писк. Те не удивились. Видно, Каплун здесь часто бывал.

Один повыше, другой пониже, а соединял их большой холщовый сверток. Ну как большой. Не большой. Угадывались ноги, бедра, плечи. Холстина развернулась и выскользнула рука. Белая. Женская. Оба выругались. Стали завертывать руку, выронили труп. Что-то легонько звякнуло.

Молодая женщина. С разбитой головой.

Наверное, я вытаращилась. Потому что один сказал:

– Тут это… неопознанные тела сжигают.

А второй пояснил:

– Которые на улице нашли. Невостребованные.

– Без документов. Или у кого родственники не объявились.

Как будто им было не всё равно, что я подумаю.

Я стояла, прикипев к плиткам. Они тоже остановились, и запинка эта пугала: в ней чувствовалась мысль, тяжелое обдумывание. Не прибавить ли сегодня печи еще одно мертвое женское тело: мое.

– Я с Борисом Гитмановичем, – напомнила я. Эхо. «Боже, неужели у меня правда такой голос?»

Имя шефа остановило вращение мыслей в их головах.

– Иди. К остальным, – недобро напутствовали. Опять завозились. Поволокли. Я сумела сделать шаг. Но тут же выронила шаль. Подняла ее. И то, что звякнуло. Вернулась в зал к печи. Там все уже завершилось.

– Четыре минуты! – показывал часы Каплун с видом именинника. – Всего четыре минуты! Восемьсот цельсиев, товарищи. А?

Я припомнила: точно-точно, об этом все газеты шумели – Каплун был одним из идейных вдохновителей и материальных покровителей постройки крематория. Первого в Петрограде. Современный советский человек выберет огненные похороны, а не неопрятный старый обряд, родившийся из суеверий. Гигиена современного города. И так далее.

Пока все ахали, я рассмотрела свою находку. Дутенькое золотое колечко с красным камешком-леденцом. Я надела его себе на палец. Сжала руку в кулак.

Гигиена в особенности, да.

Газету я увидела уже вечером. На стенде возле Петропавловки. Вернее, я издалека увидела фотографию – над заборчиком голов в кепках, шляпках, косынках и босых: все молча читали. И увидев, конечно же, подошла к стенду.

Потому что это была она. Я узнала немного монгольские скулы, круглое простодушное личико. Руки с коротенькими пальчиками, а на одном – дутое колечко, только камешек на газетной печати вышел черным. Это и была Лидочка Иванова.

Газета писала, что лодка, на которой Лидочка отправилась на прогулку с приятелями, в устье Невы столкнулась с катером и перевернулась. Надо же такому случиться: как раз накануне отъезда Лидочки за границу – на гастроли. Тело не нашли. Писали о горе родителей, которые надеялись воздать дочери хотя бы достойные похороны. Предсказывали, что его вынесет волнами в ближайшие дни: так обычно Нева поступает со своими мертвецами.

Но я знала: не вынесет. Ни в ближайшие дни, ни через год, никогда. У Ольги Спесивцевой больше не было соперницы.