Часть пятая

Kindertotenlieder

Мне часто кажется – они лишь вышли поиграть.Фридрих Рюккерт

Совместный прием всех делегаций в зале для аудиенций. Между группами ощущается некоторая настороженность. Церемониймейстер объявляет на некоем подобии польского, что сейчас святой отец даст аудиенцию; просьба воздержаться от аплодисментов, криков и жестов, которые могут причинить неудобство его святейшеству. И что сразу по завершении общей аудиенции пятерых родственников, которые были предупреждены заранее, просят подняться по этой лестнице или по пандусу, дабы удостоиться личного приветствия его святейшества. Есть какие-то вопросы? Нет? Тогда он повторяет сказанное на японском и затем на всех остальных языках, демонстрируя в каждом случае различный уровень лингвистической некомпетентности.

Как же трогательно лицезреть папу так близко, ведь смотреть на него в соборе – все равно что на футбольном стадионе. Какой же он все-таки симпатичный, несмотря на свои преклонные лета, бедняжка. Да. Вот только не разобрать, что он говорит. Это потому, что он говорит по-японски. Похоже, у него слюна течет. Вот у кого течет слюна, так это у Басконес.

– Я не собираюсь никого критиковать, или что-то там еще в этом роде, но после того грандиозного празднества, которое устроили в день канонизации дона Хосемарии, я ожидала большего блеска, больше… даже не знаю, как это сказать…

– Ну, дорогая, это ведь не одно и то же. Сегодня чествуют сразу пятерых, к тому же это всего лишь беатификация.

– Но они же мученики.

– В этом ты совершенно права.

После речи его святейшества, когда наступает черед родственников, вперед пропускают морщинистого старика, который дрожит от страха, преклоняя колени перед верховным понтификом. По улыбке папы посвященные догадываются, что речь идет о родственнике польского солдата, убитого коммунистическими ордами. Возможно, это его младший брат. Или сын. Или племянник. Или кто-то еще. Невозможно узнать точно, потому что группа несчастных поляков говорит на совершенно непонятном языке.

За стариком следует африканская монахиня, потом – женщина с очень темной кожей и заснеженной головой в инвалидном кресле; она может быть сестрой или тетушкой другой монахини, убитой ордами. Когда парализованная старуха приближается к папе, его святейшество хочет приподняться с трона, но врач в пелерине и отделанной мехом накидке категорически пресекает попытку папы, который беспрекословно ему повинуется.

Затем наступает очередь дамы, облаченной в глубокий траур, элегантной, стройной, в очках с дымчатыми стеклами и в туфлях с серебряными пряжками, которая крепко прижимает к себе черную кожаную сумочку и во второй раз в своей жизни встает на колени перед мужчиной. Папа склоняется к ней, намереваясь произнести формальное приветствие, но дама вдруг начинает тихо что-то говорить ему, и папа, сперва несколько обеспокоенный, затем с интересом выслушивает ее; после пары минут беседы присутствующие начинают переглядываться, не понимая, что происходит, несколько обескураженные, ибо, видит Бог, подобный знак внимания со стороны понтифика предусмотрен не был. Три минуты. Врач в пелерине смотрит на камергера, который, в свою очередь, делает большие глаза, давая понять, что не понимает, что происходит; четыре минуты, и папа начинает что-то говорить в ответ; врач в пелерине воспитанно отступает на несколько шагов, чтобы не слышать, о чем эти двое беседуют. Вот уж странно, они там себе болтают, а мы здесь ждем у моря погоды. Кто такая эта сеньора? Не знаю. Наверняка сестра. Или, может быть, вдова. Да, потому что кто его знает, сколько лет могло бы быть сейчас досточтимому Фонтельесу. Думаю, нашему блаженному исполнилось бы сейчас восемьдесят пять лет. Спросите у отца Рельи. Я-то знаю, кто это: ретинопатия с интраретинальными микроаневризмами: если вы хоть немного помолчите, я скажу, кто это.

– Что это мама делает? Что она там ему вещает?

– Замолчи, тебя все слышат.

– Вечно ей надо что-то выкинуть. Она тебе что-нибудь говорила на этот счет?

– Мне? Мы с ней не разговариваем уже целую вечность, дорогой.

Пять минут. Пять минут приватной беседы между святым отцом и сеньорой Элизендой. Когда она возвращается на свое место, посол смотрит на нее с явным почтением. Спрятавшись от посторонних глаз за темными очками, сеньора вновь и вновь возвращается к сюжетам, которые все время бродят у нее в голове и которые только что во время разговора со святым отцом возродились с новой силой. Она вспоминает о своем решении, принятом в день похорон Ориола, – никогда больше не зависеть ни от кого, кроме самой себя. Любой ценой. И еще вспоминает о матери Венансии и ее категоричном наставлении дочь моя, Бог ниспослал тебе более трудную судьбу, чем у других сеньорит нашего училища, ведь ты осталась без матери. А дядя Аугуст? Без матери, доченька моя. А посему я считаю своим долгом заменить тебе ее в важнейший момент твоей жизни, который ты сейчас переживаешь, покидая в свои семнадцать лет наше училище с твердым намерением стать превосходной христианкой, хорошей женой и матерью семейства, а твои родители не могут вести тебя по жизни, потому что твой отец… А дядя Аугуст, матушка Венансия? Это совсем другое, девочка, доченька. Хорошенько усвой: все мужчины – твои враги, потому что они будут ждать от тебя только одного, они хотят лишь одного…

– Чего же они хотят, преподобная матушка?

– Всегда одного.

– Но чего именно?

– Одного. – Тишина в вестибюле. Чемодан ученицы Элизенды Вилабру Рамис («отлично» по религии, арифметике, географии и истории; «хорошо» по латыни и естественным наукам, «удовлетворительно» по домоводству и физкультуре) покорно застыл у ее ног, как пес Кет, когда ему надоедало гонять коров по лугу Сорре. Матушка Венансия не знает, как сказать ей то, что она должна сказать, потому что она ведь не мать. Наконец она туманно произносит «месячные».

– Месячные? Они хотят месячных? – Элизенда топнула ногой. – По мне, так пусть они их вовсе забирают.

– Нет, доченька, я хочу сказать…

У матушки Венансии так и не получилось выразить то, что она хотела сказать. Но она еще раз повторила, что девочке следует опасаться мужчин как греха, потому что они легко могут влюбить в себя с помощью своего особого проникновенного голоса, а если к тому же у них красивые руки и глаза как бездонные колодцы… ты меня понимаешь, доченька? Но не забывай при этом, что когда все же придет время выйти замуж, вот тогда ты должна быть покорной и беспрекословно выполнять все веления мужчины, который станет твоим мужем. Как говорил отец Оссо, главное для достижения счастья в браке – это чтобы женщина добровольно приняла на себя подчиненную роль, коя ей подобает, с радостью удовлетворяя все желания своего супруга. Надеюсь, ты меня понимаешь, дочь моя.

В общем, не очень-то у нее получилось выразить свои мысли по этому поводу. А посему она предпочла сосредоточиться на аспекте, которым владела гораздо лучше, и сказала, что счастливая женщина – это женщина набожная и благочестивая; она ежедневно посвящает свой досуг молитвам, часто ходит в церковь, обладает способностью отличать хорошее от плохого, ибо всегда стремится к конечному добру. Которая воздает благодарность Богу за то многое, что он ей даровал, и прилагает все возможные усилия, дабы сие дарованное ей приносило свои плоды.

– Быть богатой – это грех?

– Да что ты такое говоришь, девочка? Как раз наоборот: богатые люди могут делать добро другим людям, могут помогать братьям своим…

– А как же верблюд и игольное ушко?

– Не надо так буквально воспринимать образы. У тебя есть возможность творить добро, а посему ты обязана делать это при каждом удобном случае.

Больше они ни о чем не говорили. Машина уже давно поджидала Элизенду, и она начала испытывать какой-то странный зуд. Она взглянула в глаза матушки Венансии. Монахиня наконец осознала, что на этом заканчивается пребывание в училище загадочной, способной, молчаливой, строгой, быстрой, благородной, гордой и замкнутой девочки. Она могла бы стать хорошей монахиней. И как минимум превосходной матерью наставницей. Всегда делай то, что должна, если считаешь это своим долгом, сказала она ей, не подозревая, что огнем выжигает в нежной душе девиз, который будет освещать всю жизнь этой девушки.

46

После похорон Сантьяго и Валенти Тарги и отправки Марсела обратно в интернат Элизенда Вилабру села поразмышлять перед портретом, который написал Ориол. Как она и обещала гражданскому губернатору, на следующий день после внезапной смерти алькальда Торены появился доброволец, готовый заместить его на публичном посту. И сим добровольцем, которого сеньора оперативно вытащила за ухо на поверхность политической жизни, оказался Пере Казас из дома Мажалс; он произнес краткую прочувствованную речь, в которой превознес добродетели своего предшественника, алькальда Валенти Тарги, и пообещал преемственность традиций. Он попытался было взяться не за свое дело, заговорив о строительстве новых домов на склоне Торре, но, заметив взгляд сеньоры Элизенды, дающий ему понять, что они обсудят все, что он должен делать в Торене, несколько позднее, ибо у нее на этот счет есть свое мнение и свои планы, ловко сменил курс своей речи и закончил ее уверениями, что готов верой и правдой служить муниципальному округу, провинции и Испании, после чего со сверкающим взором воскликнул даздравствуетиспания, то есть я хочу сказать да здравствует Франко и вставайиспания.

Этот вопрос решен. Теперь дон Назарио Пратс.

– Как я и сказала вам в день похорон моего дорогого супруга, я хочу получить причитавшуюся ему долю.

– Долю чего?

В гражданском правительстве Лериды были вынуждены изменить порядок приема граждан, поскольку очень красивая, но весьма нетерпеливая сеньора вторглась в кабинет дона Назарио, угрожая заявить на него в полицию и напоминая о своей дружбе с министром Наваррете, и дону Назарио не оставалось ничего иного, как пригласить ее войти, и вот уже два часа они о чем-то беседуют в его кабинете. Запиши имя этой сеньоры, потому что, судя по всему, это важная шишка.

– Долю, причитавшуюся ему от прибыли, полученной в результате транспортировки тридцати тонн американского молочного порошка на остров Мальта, к слову сказать, по бешеным ценам.

– Но есть одна проблема, сеньора…

С тех пор как она овдовела, она стала еще красивее, не знаю даже, я бы с удовольствием трахнул ее прямо здесь и сейчас.

– Какая?

– Агустин Рохас Пернера.

В среду, тридцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, в одиннадцать часов утра, в кабинете гражданского губернатора Лериды (на стене – каудильо, рядом – Хосе Антонио, темные шторы на окнах, придававшие пространству определенную элегантность) сеньора Элизенда Вилабру доказала (и надеюсь, больше мне не придется к этому возвращаться), что все, что она говорит, тут же беспрекословно выполняется. Под беспокойным взглядом дона Назарио она сняла телефонную трубку и попросила предоставить ей прямую линию с министром Наваррете, и вот спустя две минуты ошарашенный гражданский губернатор Лериды услышал, как дама произносит привет, Рикардо, как поживаешь. Да, спасибо. Да, совершенно неожиданно, бедный Сантьяго. Я как раз хотела сказать тебе… Да, есть одно дело, которое он не успел завершить, да. Да. Одно серьезное препятствие. Сеньор Агустин Рохас Пернера, зональный представитель Вертикальных профсоюзов в провинции Лерида. Ну да, он мне вставляет палки в колеса. Договорились: если он проявит понимание, по мне, так пусть остается на своем месте. Спасибо, Рикардо. Как поживает Фелиса? Я рада. Я тоже по вам соскучилась. После Сан-Себастьяна прошло столько времени, а вы по-прежнему в моем сердце. На следующей неделе собираюсь в Мадрид. Хорошо. Жду известий. До свидания, Рикардо.

Она положила трубку, бросила взгляд на часы, потом на губернатора дона Назарио Пратса. И сказала через полчаса нам сообщат, что проблема решена. Шестьдесят процентов – мне. Без моего вмешательства вы остались бы ни с чем.

Пухлая потная рука губернатора нервно поглаживала поверхность стола, на котором, помимо заполненной окурками пепельницы, размещались лишь великолепные серебряные часы, поддерживаемые двумя разъяренными слонами, которые задирали вверх хобот, мужественно бросая вызов ходу времени.

– И скольких же министров вы знаете лично, сеньора Вилабру?

– Министров и будущих министров. Так вы согласны на шестьдесят пять процентов?

Спустя полчаса зональный представитель Вертикальных профсоюзов в провинции Лерида Агустин Рохас Пернера в полном расстройстве звонил дону Назарио, говоря дружище, какое печальное недоразумение. Разумеется, что твое – то твое. И конечно, не подлежит сомнению, что сеньора Вилабру имеет все права… Мы сегодня же все решим: я претендую лишь на три процента комиссионных… Но сеньора Элизенда, слушавшая их беседу по другому аппарату, заявила Агустин, это не то, что тебе велели. Никаких комиссионных, или я официально докладываю обо всем твоему министру.

Никаких комиссионных. И семьдесят процентов ей. В этот день, тридцатого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, накануне своего сорокалетия, Элизенда Вилабру отчетливо осознала, что нашла свой стиль, тон и способ ведения дел и успешного продвижения по жизни, ради которого она была готова на все. С осмотрительностью умелого охотника она выждала несколько месяцев на тот случай, если вдруг этот таинственный заяц Даудер вдруг выскочит из кустов. Убедившись, что царит тишь да гладь, она занялась улаживанием дел с Тука-Негрой.

– Плачу наличными, – сказала она.

Для Игнази из дома Параче проблема состояла в том, что если сеньора Вилабру покупает его собственность не торгуясь, то наверняка она чует выгоду, которая ускользает от него, и это его здорово злило. Поэтому он продавал свою часть Туки с явной подозрительностью и весьма неохотно. Трое других владельцев тоже недоверчиво отнеслись к сделке, но денежки положили себе в кошелек с удовольствием. Оставался пятый собственник, Рафел Агульяна, родственник Буресов, Бурот, как его все звали, который уже много лет проживал в Лериде.

– Нет.

– Я тебе хорошо заплачу.

– Что ты там собираешься делать? Эта гора ни на что не годится. – В черных одеждах эта женщина, пожалуй, выглядит еще аппетитнее.

– Я у тебя ее покупаю.

– Почему бы нам не стать компаньонами в том, что ты собираешься там делать, что бы это ни было?

Сорок лет? Не думаю, что ей столько. Она сама элегантность.

Возможно, кабинет Бурота был не таким просторным, как губернаторский, но освещен он был гораздо лучше, и в нем было пять полок книг, приговоренных к пожизненной неприкасаемости. Она провела пальцем по столу, словно проверяя, нет ли на нем пыли. Потом взглянула Буроту в глаза; мужчина невозмутимо выдержал ее взгляд. Да, пожалуй, можно сказать, что они стали компаньонами, но не в том смысле, который имел в виду он. Это был хорошо просчитанный процесс. Всегда делай то, что должна, если считаешь, что должна это сделать. И вот в конторе адвоката Агульяны, расположенной напротив леридской мэрии, Элизенда улыбнулась своей жертве, встала, посмотрела сквозь балконную дверь на улицу, сняла с шеи цепочку и, наблюдая за стайками голубей, бережно спрятала ее в сумочку; потом без всякого предупреждения резко повернулась к хозяину кабинета и расстегнула черную блузку. Нижнее белье у нее тоже было черным. Ловким движением она выпростала из лифчика белоснежную белую грудь, сосок которой уставился прямо на Бурота. Мужчина судорожно сглотнул и широко раскрыл глаза, не в силах отвести взгляд от розового соска. Спустя какое-то время он все же, совладав с собой, перевел взгляд на дверь, потом вновь на грудь и снова на дверь, давая понять, что… но она тихонько сказала ему не закрывай ее, так забавнее, и тогда он впился губами в сосок, потому что уже не мог больше сдерживать себя; она же ласково погладила его по голове, зная, что каждое нежное поглаживание по зарождающейся лысине Агульяны – это еще один гектар, который она заполучит в собственность.

Когда Элизенда собиралась уже ввести в бой вторую грудь, послышались робкие постукивания в дверь. Властным жестом, свидетельствовавшим о том, что адвокатишка уже у нее в кармане, она велела Агульяне вести себя как обычно, и тот охрипшим голосом сказал входи, Карме. Элизенда надела блузку и прикрыла беспорядок на груди папкой с документами.

Карме вручила ему отчет о расходах, и он проклял себя за то, что попросил ее принести отчет, как только она его закончит. Секретарша вышла, Элизенда положила папку на стол и застыла в ожидании адвоката, демонстрируя аппетитную грудь.

– Я не продаю, – сказал Агульяна. В ответ на эти слова она так самонадеянно рассмеялась, что Агульяне стало не по себе.

– У тебя еще осталось немало неисследованных мест, – сказала она, указывая на себя.

– Здесь это невозможно. Я не могу сосредоточиться.

Тогда сеньора Элизенда открыла сумочку и вынула оттуда ключ с биркой, на которой фигурировал номер комнаты и название отеля. Поправила блузку, встала и, уже уходя, проинформировала его, даже не повернув головы:

– Через полчаса.

В благословенном номере отеля Рафел Агульяна пережил самый пылкий день в своей жизни, покоряя не вершину Монтсент, не скалу Алтарс, а легендарное, до той поры недоступное тело Элизенды Вилабру из дома Грават в Торене, и эта победа вполне стоила леса Пардинер и склона Гросса, к тому же весьма щедро оплаченных. Он продал бы и больше, если бы у него что-то еще оставалось, потому что Рафел Агульяна был мужчиной неистовым, и, страстно сжимая груди Элизенды, он ощущал себя властелином мира, обоих полушарий и того удивительного авторитета и признания, которых сумела добиться для себя сия исключительная женщина, и единственное, что его смущало во всем этом, так это что его друзья ни за что ему не поверят.

Когда они вернулись в его контору, чтобы оформить сделку, Агульяна слегка испугался и снова сказал, что не может продать земли, что сначала ему нужно поговорить с женой.

– Нет. Или ты продаешь мне участок немедленно, или с твоей женой поговорю я.

– Но я тоже могу сболтнуть лишнего.

– У меня нет мужа, которому ты мог бы настучать на меня.

Сделка была оформлена в тот же день, и даже нотариуса попросили прийти прямо в контору.

Когда Элизенда ушла, Рафелу Агульяне пришлось на четверть часа в полном душевном расстройстве замереть в кресле, уставившись потерянным взглядом на дверь, и поразмышлять над тем, что он сделал хорошо, а что плохо и, главное, как это все могло с ним произойти.

Постановка была безупречной. Элизенда созвала их в доме Грават, на своей собственной территории. Под руководством Сьо, преемницы незабвенной Бибианы, специально нанятая прислуга в течение двух дней тщательно вытирала несуществующую пыль. Велела доставить рельефную карту, которую она заказала под предлогом (вполне устроившим Кадастровую палату) необходимости исчерпывающе изучить геоморфологию зоны, особенно сейчас, когда мы (сугубо между нами) не можем с уверенностью утверждать, что все формирования маки полностью и окончательно уничтожены, и наняла пронырливого и амбициозного картографа. Вместе со Сьо произвела инспекцию винного погреба, дабы убедиться, что пять коллекционных бутылок шатонеф пребывают в целости и сохранности; велела на всякий случай приготовить пять комнат для гостей и за три дня до намеченного события уселась перед погасшим камином в ожидании приезда шведов.

Сеньора Элизенда невозмутимо смотрела вдаль, словно предаваясь созерцанию любимого пейзажа, в то время как картограф демонстрировал точные границы ее владений на горе Тука-Негра; соизволила сама удостоверить документы, когда адвокат Газуль, страшно нервничая, ибо он впервые принимал участие в международных делах сеньоры, представлял покупателям все свидетельства о собственности; вновь устремила взгляд в бесконечность, пока адвокат излагал условия оплаты; и наконец, когда герр Энквист сообщил, что цена представляется им вполне разумной, Элизенда Вилабру испытала полное и заслуженное удовлетворение. В момент подписания договора купли-продажи, заметно упрочившего ее положение среди крупнейших состояний страны, она ловко сумела применить тактику, которую безуспешно пытались использовать Игнази из дома Параче и Рафел Агульяна и которая, возможно, при иных обстоятельствах никогда не пришла бы ей в голову.

– Скажи им, что я готова значительно снизить цену в обмен на участие в бизнесе.

– Ты знаешь, что они хотят там сделать?

– Лыжную станцию.

– Но это же полный крах. Эти господа полагают, что люди здесь так же увлечены лыжами, как в Швеции.

– Я прошу тебя лишь изложить им мое предложение, – сказала она адвокату, любезно улыбаясь шведам. – Думать и решать буду я.

За чаем, удостоившимся похвалы шведов за аромат и цвет, говорили обо всем на свете, кроме договора, который только что заключили: продажа всей горы Тука-Негра и личное участие в бизнесе сеньоры Элизенды Вилабру Рамис, выразившееся в солидной доле акций «Frölund-Pyrenéerna Korporation». Адвокат Газуль с печеньем в руке из кожи вон лез, выполняя обязанности переводчика. Она была очаровательна, необыкновенно уверена в себе, несмотря на молодость (ведь ей нет и сорока), но так холодна, так рациональна и так непререкаема при принятии решений, так божественна, так недоступна, что даже не догадывалась, что я готов на все, чтобы быть ей полезным. В конечном итоге ради нее я даже готов преступить закон, упаси меня бог. Тридцать девять лет, а уже полновластная королева. Королева всегда и везде. Моя королева. Я всегда буду верен тебе.

Телефонный звонок директрисы интерната был совсем некстати. В тот момент, когда герр Энквист и герр Анлунд обсуждали возможность остаться на ночь в доме Грават и вызвать на следующее утро такси, которое отвезет их в аэропорт, позвонила сеньора Пол, заметно обеспокоенная странным, замкнутым и вызывающим серьезное беспокойство поведением ее сына. Он ничего не делает, не учится, не хочет играть и проводит все дни напролет, глядя в окно, – в общем, бездельничает.

– И что вы мне посоветуете?

– Как можно скорее приехать за ним.

– Простите, но сейчас я не…

– Понимаете, следует принять во внимание… Скажите, он ведь очень любил своего отца?

– Да, конечно.

– В таком случае возможно, что смерть отца подействовала на него сильнее, чем можно было предполагать.

– Возможно. Передайте ему трубку, пожалуйста.

– В данный момент его здесь нет. Я в кабинете одна.

В подтверждение слов директрисы Элизенда услышала на другом конце телефонной линии мужское покашливание.

– Хорошо, – сказала она усталым тоном. – Я немедленно займусь этим.

Вернувшись в комнату, она одним взглядом оценила ситуацию: шведы остаются, а Газуль спешит.

– Газуль.

Адвокат застыл на месте, не успев дотянуться до шляпы.

– Необходимо, чтобы вы оказали мне крайне срочную и очень важную услугу.

У адвоката сверкнули глаза при мысли о том, какую новую миссию ему уготовила она.

– Я тебя спрашивал на тот случай, если ты вдруг что-то видел.

– Я ничего не знаю.

Еще десять километров в полной тишине. «Фиат» Газуля неспешно двигался вперед, и его подвесные рессоры испытывали явную перегрузку на многочисленных выбоинах, которых никак не удавалось избежать. Марсел поудобнее устроился на заднем сиденье.

– Я хочу жить в Торене, – сказал он.

– Что ты сказал?

– Что хочу жить в Торене. Я умираю от скуки в этом барселонском колледже.

– Только не говори мне, что ты рожден для того, чтобы работать в поле, – осмелился пошутить Газуль.

– И что такого?

– Да ничего-ничего. Но в какую школу ты будешь ходить в деревне, Марсел?

– В деревенскую. А к чему был вопрос, приглашала ли моя мама каких-нибудь сеньоров ужинать?

– Я имел в виду сеньоров и сеньор.

– Зачем тебе это знать?

– Потому что… – Машину тряхнуло на весьма своевременной выбоине, позволившей ему немного обдумать ответ. – Потому что…

– Потому что она слишком много работает. Я всегда настаиваю на том, чтобы она пораньше ложилась спать, но…

– Моя мама не слишком много работает. Наоборот, мне кажется, она работает совсем немного.

Газуль посмотрел на мальчика в зеркало заднего обзора. Ему не хотелось, чтобы так удачно начавшаяся беседа разладилась.

– Почему?

– Она только и делает, что болтает по телефону и с разными людьми в гостиной.

– Существует много различных способов вести дела. Хочешь газировки?

– Да.

Автомобиль притормозил на въезде в Франкезес. Пока мальчик жадно пил газированную воду, глядя куда-то вдаль, сквозь невидимое тело Газуля, тот попытался спустить его с облаков на землю.

– Что с тобой происходит? Ты из-за отца грустишь?

– Вот еще! Почему ты спрашиваешь?

– Просто сеньора Пол говорит, что, возможно…

– Сеньора Пол дура.

– Почему?

– Мне вовсе не жаль, что отец умер. Он меня совсем не любил.

– Этого ты не знаешь.

Адвокат Газуль, чья молодость пока оберегала его от многих тревог, пришел в волнение от мысли о том, что в каком-то смысле он выполняет функции отца по отношению к мальчику лучше, чем сам Сантьяго. То есть он выступает в качестве отца Ее сына.

– Еще как знаю. Он всегда как-то странно на меня смотрел. – Мальчик сделал глоток газировки. – Почему бы нам не поехать в Торену?

– Нет. Сегодня детям там нечего делать. Там идет работа.

– И что?

– Твоя мама сказала, чтобы я отвез тебя в Барселону, и я тебя туда отвезу. Думаю, ты не захочешь огорчить ее.

– Иногда мне кажется, что мама даже не знает, что я существую.

Адвокату Газулю вдруг стало очень неловко оттого, что в баре на окраине Франкезес, как говорится, тихий ангел пролетел: он так близко и явственно воспринял сквозившую во фразе мальчика горькую обиду, что ему показалось, что это он сам ее высказал.

47

Восемнадцатого ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, через несколько дней после блестящего открытия новоиспеченной лыжной станции на Тука-Негре, исполнялось немногим более тринадцати лет с того дня, когда раб божий Ориол Фонтельес Грау принял героическую мученическую смерть. Именно этот день избрал его преосвященство епископ Сеу-д’Уржель для того, чтобы торжественно подтвердить, что высокие добродетели сего раба божьего не вызывают сомнения и вполне достаточны для провозглашения его Досточтимым.

Торжественный акт состоялся в соборе Сеу, и в нем приняли участие многочисленные верующие, среди которых выделялось внушительное представительство лучших людей Торены, чудесного местечка в чудесной долине Ассуа, расположенной в чудесном Пальярсе, в чудесной комарке Лериды, чудесной провинции трудолюбивой и чудесной Каталонии. Ведь именно в Торене произошла трагедия, приведшая к мученическому подвигу того, кто отныне может именоваться Досточтимым Ориолом Фонтельесом.

Пресса умолчала о том, что среди присутствующих явно недоставало каноника собора, выдающегося ученого, добродетельного доктора Аугуста Вилабру, одного из инициаторов причисления к лику Блаженных вышеупомянутого Досточтимого.

– Да, а почему он не пришел?

– Он в больнице.

– Матерь Божия. Что с ним случилось?

А случилось с ним то, что он впервые всерьез повздорил со своей племянницей, Элизендой Вилабру-и-Рамис. Извлекать на свет божий грязное белье вредно для здоровья.

Грязным бельем в данном случае оказалось нотариальное извещение с прилагаемым к нему документом. Извещение гласило, что ввиду истечения четырех лет с момента кончины клиента нотариальная контора «Кома-Гаррига» города Лериды вручает прилагаемый документ в указанные руки и предоставляет его в полное распоряжение сего лица. Указанные руки принадлежали отцу Аугусту Вилабру, который по прочтении тут же выронил прилагаемый документ, будто тот жег ему кожу. Элизенда подняла бумагу, стараясь сдержать дрожь в руках, и приступила к чтению. Она тут же узнала примитивный стиль Валенти Тарги и поняла, что ее Гоэль приберег сей подлый ход в игре в качестве мести за все, и прежде всего за ее любовь к Ориолу. Что ее больше всего поразило, так это что Валенти оказался способным спланировать то, что должно было осуществиться, когда он уже будет пребывать в царстве мертвых. В документе утверждалось, что свидетельства об истинных обстоятельствах смерти Ориола Фонтельеса, приведенные в свое время Элизендой Вилабру и им самим, являются недействительными. Я отказываюсь от всего сказанного мною, несмотря на то что я свидетельствовал под священной присягой. Никаких маки, никакого мученика, никакой дарохранительницы. Ориол Фонтельес был проходимцем и прелюбодеем, любовником вышеназванной сеньоры Элизенды Вилабру и наемным убийцей маки, который даже осмелился покуситься на жизнь вашего покорного слуги, нижеподписавшегося Валенти Тарги. А сама она, эта такая важная дама, такая благородная сеньора, на самом деле всего лишь вульгарная членососка.

– Послушайте, сеньор, вам не кажется, что лучше не…

– Нет, ни в коем случае: «членососка» – так и оставьте. Иначе я перейду со всеми своими делами в другую нотариальную контору, вот увидите.

Членососка. И моя воля состоит в том, чтобы если я умру, не отозвав данный документ, он был вручен канонику Вилабру по истечении четырех лет после моей смерти.

– Давайте напишем «после моей кончины».

– Я не возражаю. Это более изящный способ отдать концы. И еще я хочу кое-что добавить.

– Что именно, сеньор Тарга?

– Истинные обстоятельства смерти этого Фонтельеса.

– Вам они известны?

– Еще бы.

Молчание. Нотариус Гаррига взглянул на окно, откуда с площади Сант-Жоан проникал дневной свет, слегка приглушенный шторами. Потом посмотрел на своего клиента, который все еще стоял перед ним, с нетерпением ожидая завершения процедуры.

– Я бы о них умолчал.

– Почему?

– Из соображений благоразумия.

– Но если это будет извлечено на свет божий, то только в случае моей смерти. Я хочу сказать, в случае моей кончины.

– И что?

– А то, что мне уже будет наплевать на всякое благоразумие. Не знаю, понятно ли я выражаюсь.

– Как желаете, но обдумайте хорошенько все, что вы собираетесь раскрыть, ибо вы должны понимать, что если речь идет об уголовно наказуемых деяниях, я обязан сообщить о них компетентным органам в том гипотетическом случае, если они дойдут до моих ушей.

– А как же профессиональная тайна?

– Она тоже имеет свои пределы.

– В таком случае отложим это до иных времен.

– Вот так-то лучше, сеньор Тарга.

Лерида, десятое января тысяча девятьсот пятидесятого года.

Подпись: Валенти Тарга Сау.

Элизенда положила бумагу на стол. Мой Гоэль хотел выбить почву у меня из-под ног. Мой Гоэль терзался ревностью к Ориолу, потому что я делала все для того, чтобы увековечить его память. Она сделала глубокий вздох и сказала Валенти Тарга обозлился на меня и возненавидел все, что мне было дорого, когда я ответила ему отказом, сказав, что никогда и ни за что не вступлю с ним в сексуальные отношения. Это его месть, дядя. Поверь мне.

Элизенда выпалила это, не глядя дяде в глаза. Потом благочестиво опустилась перед ним на колени, поцеловала ему руку и сказала святой отец, исповедуйте меня, и отец Аугуст не смог вовремя прореагировать, будучи совершенно обескуражен поведением племянницы и пребывая в полной нерешительности, ибо ему всегда было нелегко принимать скорые решения. Он не осознавал, что угодил в ловушку, которая погубит его здоровье и спокойное существование, вплоть до момента, когда стал отпускать грехи страждущей душе своей племянницы. Потому что Элизенда сказала ему это правда, святой отец, Ориол Фонтельес, учитель Торены, десять лет назад был моим любовником, но это было всего несколько коротких, хоть и насыщенных месяцев, и в этом признании и состояла та опасная ловушка. Мы страстно любили друг друга, святой отец, продолжила она. И, понизив голос, призналась я совершила прелюбодеяние, святой отец.

– Ты раскаиваешься?

Как кто-то может претендовать на то, чтобы я раскаялась в любви всей своей жизни, в своей любви к Ориолу?

– Да, падре.

Наложив на нее суровую епитимью, отец Аугуст начал зачитывать формулу отпущения грехов и, дойдя до «ego te absolvo a peccatis tuis in nomine…», вдруг замолчал. Она подняла голову и испуганно посмотрела на него.

– А ведь ты мне устроила западню.

– Я?

– Что все-таки в действительности произошло в день смерти Ориола Фонтельеса?

– Все отражено в протоколах дела, и ты читал все это раз сто. Ты же основной составитель документа.

– Да будь ты Богом проклята.

– Но дядя! – содрогнувшись всем телом. Драматичным тоном: – Ты несправедлив. Очень несправедлив.

– Будь ты проклята, ведь ты умышленно рассказала мне все это на исповеди.

Элизенда молчала. Изображала благочестивое смирение. Всегда делай то, что должна, если считаешь это своим долгом. По-прежнему стоя на коленях, она увидела, как, тяжело вздохнув, с трудом поднялся на ноги отец Аугуст.

– Ты ведь сделала это нарочно, чтобы заткнуть мне рот. – Словно загнанное животное, он сделал несколько шатких шагов по залу. – Я не могу отпустить тебе грехи.

– Но ведь ты уже начал отпускать мне их.

– Я не могу этого сделать.

Не вставая с колен, прикрыв глаза, она сказала:

– Как бы то ни было, ты выслушал мою исповедь.

– Но мы не завершили святое таинство. Я еще не дал тебе отпущения грехов.

– Статья восемьсот восемьдесят шестая Кодекса канонического права.

– Что?

– Если исповедник не может доказать дурные намерения кающегося грешника и тот просит об отпущении грехов, исповедник не вправе отказать ему или отсрочить процедуру.

Молчание. Да, она действительно процитировала по памяти то, что перечитывала сотню раз, но цитата не вполне соответствовала оригиналу, поскольку она рассчитывала на то, что отец Аугуст не возьмет на себя труд свериться с источником. Поэтому она настаивала:

– В кодексе сказано доказать. А не составить мнение.

– Хочешь обвести меня вокруг пальца, не так ли?

– А ты можешь доказать, что я добилась своего обманным путем?

Долгая пауза, целая вечность тяжелого молчания, и наконец отец Аугуст произнес надтреснутым голосом ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amori. Но я настоятельно рекомендую тебе открыть все, что тебе известно, постулатору дела. И сообщить ему, что человек, которого завтра собираются провозгласить Досточтимым, совершал прелюбодеяние и, возможно, даже не был верующим.

– Посмертная записка Валенти Тарги – чистая ложь. Я хочу, чтобы люди сохранили память об Ориоле за его добродетели.

– Но для этого совсем не обязательно причислять его к лику Блаженных.

– Я хочу, чтобы он продолжал жить в памяти всех живущих. Всех!

– Ты омерзительная мошенница, хоть и приходишься мне племянницей.

Отец Аугуст осенил себя крестным знамением, напуганный тем, что только что произнес, и вышел из зала, дрожа от негодования, вне себя от расстройства, решительным шагом направляясь к своей первой эмболии.

Спустя две недели после сего неприятного события Бибиана уронила на пол простыню, которую собиралась постелить с помощью Катерины, и сказала служанке беги скорее, будь добра, позови сеньору.

Когда Элизенда прибежала в мансарду, Бибиана лежала на полу, завернувшись, словно в саван, во влажную простыню, и сказала девочка моя, что больше всего меня огорчает, так это что ты никогда не научишься быть счастливой, и поэтому мне так горько умирать, ведь я не хочу оставлять тебя одну, но теперь я наконец-то смогу отдохнуть. Как же горько знать о несчастьях, которым суждено случиться, и быть не в состоянии их предотвратить.

– Катерина, позови врача. И поторопись!

Не трать понапрасну усилий, девочка моя, потому что я знаю, что ухожу, с врачом или без него, все равно. Сколько раз я пыталась сказать тебе, чтобы ты не делала того, что так страстно желаешь… Но я не осмеливалась, я знала, что ты никогда не позволишь дать тебе совет, даже самый крохотный. Тем не менее ты ведь часто прислушивалась ко мне. Когда ты была маленькой, ты для меня была как родная дочь, и я жила с мыслью о том, что это я родила тебя, а вовсе не сеньора Пилар.

– Боже мой, Бибиана. Ты слышишь меня? Узнаешь меня? Скажи хоть что-то! Ты не можешь оставить меня одну, слышишь?

Я слышу тебя, девочка моя. Ты всегда была моей дочерью, и я переживала за тебя, как настоящая мать. И теперь, когда я ухожу, я хочу сказать тебе, чтобы ты была осторожна, что ты избрала очень опасную жизнь, полную влиятельных врагов, я знаю это, я ведь не такая дура, какой кажусь. Как я люблю тебя, доченька! Я слышу гул Памано. Это как чудо.

– Я отнесу тебя на кровать. Не волнуйся, Бибиана, я позабочусь о тебе.

Да ты даже с пола меня не поднимешь. Но мне приятно, что ты обо мне заботишься. Я провела сорок два года своей жизни в заботах о тебе, с той самой минуты, когда ты, появившись на свет, целых две бесконечные минуты не могла заплакать, пока Коншита из дома Трилья не похлопала тебя как следует по попке. И вот теперь, когда в последние две минуты моей жизни ты впервые так беспокоишься обо мне, не знаю… мне хочется расплакаться от счастья.

– Не плачь, Бибиана, я позабочусь о тебе. Да пошлите же наконец за врачом! Катерина!

Я осталась бы на этом свете только затем, чтобы заботиться о тебе, потому что у меня такое впечатление, что я единственная, кто знает, что несчастье никогда не кончается; оно всегда найдет косточку, чтобы погрызть ее. Девочка моя, доченька, я хочу, чтобы ты всегда помнила, что никогда не известно, когда придет конец несчастью.

48

Чтобы не испытывать судьбу, они сменили место встречи: теперь это был убогий пансион Поблы, где никто никого из них не знал. Бросив пальто на стул, Элизенда посмотрела в окно и, не оборачиваясь, сказала я люблю тебя так сильно, что мне хотелось бы жить… ну, не знаю, в браке с тобой. Чтобы нам не приходилось прятаться.

– Ты же знаешь, что это невозможно, – последовал сухой ответ.

– Если бы мы могли развестись…

– Во времена Республики это было бы возможно. Это твои запретили развод.

– Мои?

Она посмотрела на него. Потом приблизилась, пытаясь разгадать тайну этого взгляда, столь отличного от взгляда художника, нежно раздевавшего ее и укутывавшего мягким мехом куницы. Теперь же она наткнулась на лед. Элизенда отошла к шкафу.

– Разве они и не твои тоже?

Ориол не ответил, но выдержал ее взгляд.

– Я бы хотела, чтобы мы поженились, – повторила она.

– А я нет.

Молчание. Элизенда застыла перед зыбким зеркалом. Две Элизенды смотрели на него с одинаковым волнением. Ориол сел на кровать.

Да здравствует Франко. Вперед, Испания. Торена-де-Пальярс, 26-10-1944. Продолжение. Нашими службами в окрестностях Тулузы был обнаружен труп пропавшего без вести Хосе Пардинеса (из предыдущего донесения) в состоянии гниения. Нет: разложения. Судебный врач капитан Аурелио Кордон засвидетельствовал наличие пули, застрявшей в лобной части головного мозга, из чего мы заключили, что Пардинес был разоблачен бандитами, в состав которых мы его внедрили. Он не смог ни о чем нам сообщить. Не смог дать нам… Не смог предоставить нам, ага, вот так, никакого рода информации.

– Что с тобой? – спросила она в замешательстве.

– Если тебе нужен участок земли, донеси на его владельца.

– Я не понимаю тебя.

Когда он передал ей, что ему показал Тарга, она тут же все поняла. Три секунды на то, чтобы прореагировать соответствующим образом.

– Это земли, которые НКТ конфисковала у моего отца.

Ориол застыл в легком замешательстве.

…до меня дошли пока не подтвержденные слухи о возможной связи между Элиотом и неким Оссианом (пишется так, как я написал). Думаю, было бы очень хорошо; было бы великолепно; было бы разумно расследовать происхождение вышеназванного Оссиана, узнать, откуда он родом, из наших ли мест, работает ли он под видом какой-то легальной личности, или же он партизан и беглый республиканец.

– Я люблю тебя и не хочу терять ни за что на свете.

– Но ты подруга алькальда, разве нет?

– Нет. Скорее это ты его друг. Вы все время вместе.

– Тарга мне не доверяет, потому что я не хочу пользоваться ситуацией.

– Тарга следует закону и требует его исполнения. Он не преступник.

– Когда не убивает детей.

– Если ты хочешь донести на него, ты знаешь, что нужно делать. – Несколько мгновений, чтобы успокоиться. – Что-то мы слишком много говорим о нем, ты не считаешь?

– Ты его оправдываешь?

– Нет. Он хам, но ты не представляешь себе, какой была Торена до его появления.

Она произнесла это с нахлынувшей страстью, одновременно расстегивая блузку.

Ориол подумал, что если он скажет ей, что до появления Тарги в Торене было больше живых, это будет означать конец. А он хотел увидеть, что скрывается под блузкой. Поэтому он ничего не сказал и прекратил этот разговор. Он даже подумал, что опрометчиво было начинать его. Блузка, ну давай же.

По поводу опасений военного командования и службы информации относительно того, что судьба европейского военного конфликта, обострившегося после высадки союзников в июне прошлого года, примет более серьезные масштабы; нет: выльется в бóльшие беспорядки в пограничных областях, должен с гордостью заявить, что в горных районах, находящихся под моим гражданским контролем, подозрительных перемещений не выявлено, насколько это можно утверждать, учитывая, что полный контроль над столь обширной и труднодоступной зоной невозможен.

– Я люблю тебя, – сказал он ей от всего сердца, но все же ощущая, что между ними возникла крохотная трещинка. Она улыбнулась уже гораздо спокойнее.

Они занялись любовью, но трещинка между ними никуда не исчезла. Он знал, что бы ни случилось, он уже никогда не сможет обойтись без поцелуев, без голоса, без запаха этой женщины, и почувствовал себя жалким и несчастным.

Что касается одного из последних сообщений, в котором меня спрашивали о моей личной безопасности, могу сказать, что пока рано отказываться от личной охраны во время нахождения в деревне, потому что все еще находятся мерзавцы, которые не желают мириться с восстановлением порядка там, где прежде царил хаос, убийства, месть и ненависть. Они не принимают мира, который я им подарил, и не понимают, что для того, чтобы сохранить его, мы вынуждены действовать энергично и решительно, всегда обращаясь мыслями к словам нашего каудильо, который наставлял нас, чтобы у нас не дрогнула рука в момент восстановления великих ценностей Отечества и веры, и принимая во внимание… Нет: учитывая. Нет: и принимая во внимание лозунги, исходящие… Нет, как это говорится: проистекающие от ответственных лиц Фаланги, которую я имею честь скромно представлять. С гордостью представлять.

Затем, лежа в постели, окутанные напряженной тишиной, они долго молчали. И так же молча простились. Элизенда вышла из комнаты, не оглянувшись. Домой возвращалась тоже в полной тишине, не промолвив ни слова Хасинто, упорно глядя прямо перед собой, словно думала только о том, чтобы поскорее приехать. И Хасинто подумал похоже, сегодня они поссорились. Сегодня они не прелюбодействовали. Поссорились до того, как лечь в постель. В этот момент он ощутил аромат нарда и посмотрел в зеркало заднего вида. Сеньора молча плакала. Бог мой, что же ей сделал этот несчастный, сеньора плачет, а я не знаю, что сделать, чтобы она не плакала.

Хотя это весьма неприятное дело, которое может иметь серьезнейшие последствия, если о нем узнают; нет: если в обществе распространятся слухи, но я считаю своим долгом сообщить вам, что нужно… Нет: что необходимо вновь установить тайное наблюдение за товарищем Ориолом Фонтельесом касательно его перемещений за пределами муниципального округа Торены, и важно, чтобы наблюдение вели незнакомые ему люди. Вы даже не представляете себе, сеньор, как бы мне хотелось, чтобы мои опасения по поводу вышеназванного товарища оказались ложными. Нет: необоснованными.

Ориол остался сидеть на кровати, глядя в зеркало, тоскуя по Элизенде и спрашивая себя, благоразумно ли терять голову из-за женщины, которая в иных обстоятельствах оказалась бы по другую сторону баррикад. Спрашивая себя, не подвергает ли он из-за своего легкомыслия опасности все большие операции в мире. Легкомыслие? Нет, это страсть. И страсть взаимная. Он встал с кровати и тут только заметил, что из комнаты до сих пор не улетучился пленительный аромат нарда.

Также было бы весьма полезно выяснить происхождение пса породы спрингер-спаниель, откликающегося на кличку Ахилл, который появился в Торена-де-Пальярс несколько дней назад и обосновался в школе, словно вышеупомянутой ищейке это место хорошо знакомо. Этот пес составляет часть тех мелочей, что окутывают сомнениями фигуру вышеназванного товарища Фонтельеса.

Хотя это не входит в мои прямые обязанности, должен поставить вас в известность, что во время одного обеда с рядом офицеров, приписанных к славной шестидесят… шестедисят… дивизии шестьдесят два, славной дивизии шестьдесят два, я случайно услышал критические комментарии относительно воинского превосходства наших сил со стороны капитана Алонсо Феса; при этом данные комментарии вышеупомянутого капитана не получили никакого осуждения присутствующих.

Машина остановилась не перед домом Грават, а перед входом в мэрию. Элизенда, превратившись в валькирию, прямая, решительная, с черными волосами, смуглой кожей, поднялась по входной лестнице и оказалась в кабинете Валенти, который в этот самый момент писал потому что они считают, что с остатками партизан можно было бы покончить одним махом, то есть разом, если бы армия была более расторопной. Так что как вышеупомянутый капитан Фес, так и другие присутствовавшие там офицеры дали понять, что командование слишком слабовольно по отношению к мятежникам. Черт, кто там еще?

– А теперь ты меня внимательно выслушаешь.

Элизенда села за стол, бросила пальто и сумку на пол, оперлась локтями на столешницу и предоставила Валенти возможность спрятать свои секреты в кожаную папку. Она заметила, что у него лицо быка, которого ведут на заклание, и это ей понравилось. Когда бык наконец взглянул на нее печальными влажными глазами, она негромко произнесла ты так и не усвоил, что есть вещи, которые ты никому не должен рассказывать, даже своему лучшему другу, если таковой у тебя есть. После продолжительного, слишком долгого молчания Элизенда нетерпеливо бросила:

– Так что?

– Почему ты мне это говоришь?

– Откуда Ориол Фонтельес знает, что я купила часть Туки?

– А ты откуда знаешь, что Ориол Фонтельес это знает?

– Отвечай.

– Ну… – Словно в поисках оправдания, Валенти Тарга стал перебирать лежавшие на столе бумаги, открыл папку, вынул оттуда конфиденциальные бумаги и вновь сунул их в папку, так и не найдя ответа на заданный вопрос.

– Прекрасно. В таком случае, раз ты не умеешь хранить тайну, я смещу тебя с твоего поста.

– Ты не можешь этого сделать. Армия тебе не позволит.

– Ты даже представить себе не можешь, что мне позволяют военные.

– Но я еще не до конца выполнил свою миссию. Жозеп Маури все еще жив.

– Так ты его и не ищешь.

– Контрабандисты очень осторожны. Но я почти загнал его в западню. Клянусь всем самым святым.

– Ты умеешь лишь убивать.

Валенти в гневе вскочил со своего места:

– Но ведь это ты предложила мне эту работу, не так ли?

– Все правильно, но не для того, чтобы ты распускал язык. Твой грязный рот тебя погубит.

Воспользовавшись тем, что он уже встал, Валенти стал вышагивать по кабинету, только бы не видеть перед собой эту женщину, эту шлюху, которая по роковой случайности владела всеми его секретами; шлюху, сделавшую меня немыслимо богатым, чертовски счастливым и хреново несчастным.

– Как ты узнала, что Фонтельесу все известно?

– Он пришел ко мне, возмущенный моей несправедливостью по отношению к Манелу Карманиу.

– Ты объяснила ему, что означает «конфисковать»?

– Я не обязана никому давать никаких объяснений. Это тебе не следовало болтать обо всех этих вещах. – Она резко повысила голос: – Потому что никто не должен об этом знать.

– Ты преувеличиваешь. Я знаю множество селений, в которых… ну, в которых идет перераспределение богатств. Сейчас наша очередь обогащаться, настал наш час.

– Ты хочешь сказать, твой час. Но помни и никогда не забывай, что мой час и час моей семьи не прошел. И не пройдет никогда. Он был и будет всегда. И раньше, и теперь, и через сто лет. А ты всего-навсего должен в настоящий момент следить за порядком, я ведь за это тебе плачу. И я уже тысячу раз повторяла тебе, что думать буду я.

– Ну да, как дураку какому-нибудь.

– Завтра я поеду к генералу Юсте и поговорю с ним о тебе.

– Мне считать это угрозой? – застыл он наконец перед сеньорой.

…возможно, было бы нелишним, чтобы вы лично переговорили с генералом Юсте и объяснили ему, что слухи, которые в ближайшее время могут распространиться о моей персоне, не соответствуют действительности; о моей персоне и якобы о моем недостаточном патриотизме, а также о явно вымышленных действиях, будто бы направленных на мое личное обогащение; это обо мне, который отдал всю жизнь служению славному восстанию и славному движению. Эта кампания, которая, судя по всему, скоро начнется, устроена враждебными элементами, завидующими моей горячей и безоговорочной преданности режиму и каудильо с самого первого дня, без каких бы то ни было ограничений и оговорок. Какого хрена…

Дверь открыла Бибиана. Она тут же заметила, что девочка плакала. А Элизенда тут же поняла, что Бибиана заметила следы слез у нее на лице. Она улыбнулась и сказала, что не голодна, сегодня я ужинать не буду. Бибиана ответила хорошо, сеньора, и подумала будь осторожна, Элизенда, девочка моя, мир полон шипов и колючек.

Пусть Бог… Нет: Да хранит Бог ваше превосходительство долгие годы. Написано в Торена-де-Пальярс двад… 26 сентября тысяча девятс… девятьсот сорок четвертого года, Девятого Триумфального года. Подписано и заверено печатью товарищем Вал. Трга. С., алькальдом Т-ны и руководителем местного отделения движения. Да здравствует Франко. Да здравствует национал-синдикалистская революция. Вставай, Испания.

49

Дисковая пила издавала пронзительный, жалящий звук и распространяла удушающую пыль. Тина поздоровалась с Жауме Серральяком, но хирургическая маска, защитные очки, медицинские перчатки и шум электрического скальпеля помешали ему услышать приветствие, и он невозмутимо продолжал стачивать тонкие каменные пластины надгробия, на котором фигурировала надпись «Семья Гальек из Тирвии». Тина дождалась момента, когда пиле уже нечего было обгрызать. Воцарилась блаженная тишина. Серральяк снял маску и очки и только тогда заметил присутствие полненькой женщины, которая несколько дней назад делала здесь фотографии.

– Вы ведь не заказ пришли мне сделать.

– В каком-то смысле да, заказ.

Серральяк снял хирургические перчатки и стал рыться среди лежавших на рабочей скамеечке вещей, пока не наткнулся на сигаретную пачку. Извлек из нее сигарету, закурил, устремил взгляд синих глаз на Тину и замер в ожидании.

– Я хочу отыскать дочь учителя.

– Какого учителя?

– Ориола Фонтельеса.

– А, вы опять об этом.

Серральяк провел ее в свою конторку – аккуратную, уютную комнатку с теплящимся в печурке огнем. Не спрашивая, хочет ли она, поставил на стол два пластиковых стаканчика и наполнил их кофе из кофеварки.

Не могу сказать ему «нет». Но ночью точно не буду спать.

– Вы помните жену учителя?

– Нет. Видите ли, я был ребенком, а они… пробыли здесь совсем недолго.

– Она провела здесь несколько месяцев, а Ориол – немногим больше года.

– Мне неприятно вспоминать об этом человеке. Хотя учителем он был неплохим.

– Он был хорошим человеком.

Серральяк сделал глоток кофе и замолчал, пытаясь в тиши воскресить детские воспоминания. Однако в памяти не возникло образа ни хорошего человека, ни плохого. Поэтому он вопросительно взглянул на Тину. И с полным вниманием выслушал ее разъяснения о длинном письме Фонтельеса к его дочери, которое так пока и не дошло до своего адресата. Она добавила, что хотела бы вручить письмо этой дочери, чтобы та узнала правду о своем отце, Ориоле Фонтельесе, который был вовсе не фашистом, а терзаемым страхом и сомнениями маки, который вынужден был выдавать себя за фалангиста, чтобы принести больше пользы делу борьбы с режимом. Пока Серральяк курил свою сигарету, Тина успела вкратце поведать ему о последнем годе жизни Ориола Фонтельеса, наполняя содержанием крохотное тире между двумя датами на могильной плите.

– И почему же об этом так никто и не узнал?

– Потому что он был очень эффективен как маки. И об этом никто не должен был знать.

– А если он все это придумал?

– Ради чего? Что бы это ему дало? Если бы он действительно был фалангистом, зачем было выдумывать вещи, которые могли серьезно навредить ему?

– Чтобы изменить историю. Ну, например, если я выгравирую на надгробии надпись, гласящую, что он герой партизанского сопротивления фашизму, то я изменю историю.

– Это был бы правильный шаг.

– Да, но не соответствующий действительности, потому что я не верю, что рассказанное вами – правда.

Зазвенел телефон, и Серральяк ответил. Это был очень полезный звонок, благодаря которому Тина узнала, что всеми делами заправляет дочь Серральяка, которую зовут Амелия, и что он, после того как недавно овдовел, не желая томиться в одиночестве в опустевшем доме, берет самые сложные заказы, таскается по всем кладбищам комарки, изучая достижения конкурентов, заходит в выложенные плиткой холлы и вестибюли, где, поглаживая каменный пол, строит предположения по поводу происхождения камня и неизбежно с возмущением убеждается, что камень этот уже совсем не тот, что раньше. Кроме того, он занимается перевозкой материала на новом грузовике, который Амелия приобрела три года назад. Еще она узнала, что у Жауме Серральяка есть семилетний внук, которого зовут Пере, как его прадедушку. И что он играет в футбол. Что у него на футболке значится номер четыре. Что в воскресенье он ждет деда, чтобы продемонстрировать ему фотографии матча. Счет три – два, да. Нет, он не забил ни одного гола; ну да, деда, я играю под четвертым номером. Что может быть лучше, чем стать дедом после того, как ты счастливо прожил всю жизнь с любимым человеком. А мне никогда не стать бабушкой; Арнау лишил меня такой возможности, невероятным образом решив посвятить себя монашеской стезе, вместо того чтобы играть под номером четыре. Ну почему жизнь совершает такие идиотские виражи? Где-то в глубине склада рабочий наносил сокрушительные удары молотком по каменной глыбе, и на какое-то мгновение Тине показалось, что мужчина высекает в камне ее мысли, отчего она почувствовала себя совершенно беззащитной. Когда Серральяк закончил телефонный разговор, она вернулась к интересовавшему ее вопросу:

– Так каким он был учителем?

– У меня сохранились о нем очень даже неплохие воспоминания. Видно, учителем он и правда был хорошим. А потом на смену ему приехала ужасная сеньора, ну, эта, нет, не помню, как ее звали. Но я к тому времени уже был в семинарии, и ей не удалось внушить мне ненависть к учебе.

– А вы что, в семинарии учились. В Сеу?

– Да. Это отец меня туда отправил, он был анархистом.

Тина ощутила свою солидарность с этим голубоглазым каменотесом и чуть не сказала ему а я вот совсем не анархистка, но мой сын, не спросив у меня разрешения, превратил меня в мать монаха.

– И много времени вы провели в Сеу?

– Я влюбился.

Тут Тина вспомнила о Мирейе из Лериды, у которой не хватило душевных сил, чтобы выиграть партию у Бога, и она позволила вырвать Арнау из своих объятий. Поэтому она не заметила замешательства, промелькнувшего в синем взоре резчика мрамора.

– Еще кофе?

– Нет, спасибо. – Бессонница, бесконечное ворочание в постели, Жорди, почему ты такое со мной сотворил, кто она, скажи наконец.

– Послушайте, сеньора… – У Серральяка было такое выражение лица, словно он собирался раз и навсегда поставить все точки над «и».

– Меня зовут Тина, и можешь обращаться ко мне на «ты». Если хочешь.

– Тина. Я не верю в то, что ты говоришь; Ориол Фонтельес был мерзким фашистом, об этом в деревне все всегда знали. Они с Таргой были закадычными дружками. С Таргой, которого до сих пор помнят как палача Торены, так что можешь себе представить. И это маки убили его во время карательной операции. Конец истории. Могильная плита. И тэ дэ, и тэ пэ. Почему бы тебе не показать мне фотографии?

– Какие?

– Те, что ты сделала на кладбище. – Неопределенным жестом руки Серральяк обвел свою мастерскую. – Может, они мне послужат для рекламы, если хорошо получились.

– У меня все фотографии хорошо получаются. А что тебе известно о смерти Фонтельеса?

Серральяк бросил взгляд на пачку сигарет, но сдержался и не стал закуривать. Сложил руки на груди.

– Говорят, сеньора из дома Грават была одной из немногих, кто все видел своими глазами. Сходи к ней. Хотя вполне возможно, она тебя даже не примет, потому что она дама надменная и вся деревня для нее воняет навозом. Хочешь, открою тебе тайну?

Глаза у него блестели; судя по всему, он был азартным человеком. Он снял кепку, и Тина впервые увидела его волосы, белые и густые; наверняка в молодости они у него были золотистыми, как пшеница.

– Это ведь она лично всегда заботилась о могиле учителя. Раз в месяц она приходила в семейный склеп, чтобы обновить цветы и все такое. А потом всегда шла к могиле Ориола Фонтельеса. Самая богатая дама в мире, и при этом раз в месяц, даже если находилась на другом краю света, обязательно приезжала сменить учителю цветы, лично, своими собственными руками.

– А теперь не приходит?

– С тех пор, как ослепла, нет. Но вместо нее это делает служанка.

– Ты с ней общался?

– Сеньора Элизенда Вилабру никогда не якшается с деревенским людом. Здесь, в Пальярсе, во многих деревнях есть хотя бы один богатый дом, жители которого никогда не общаются с местными, и в Торене это выпало на долю дома Грават. А мне на долю выпало проживать как раз напротив этого дома.

Тина молчала, поскольку хотела, чтобы мраморщик разговорился и пролил свет на жизненные истории, которые постепенно становились ей все ближе, словно превращаясь в ее собственную кожу. Однако возникший из недр мастерской рабочий, по-видимому, решил помешать ей, войдя в конторку с камнетесным молотком в руке и спрашивая у Серральяка, действительно ли все надгробия предназначаются для мэрии Эстерри. На самом деле ему хотелось поближе разглядеть женщину, которая издалека показалась ему очень привлекательной.

– Да, все. Амелия хотела взглянуть на них перед погрузкой.

Рабочий с любопытством разглядывал гостью. Нет. Вблизи она не так хороша. Полновата. Он поднес руку к кепке жестом, напомнившим Тине прораба-моряка из торенской школы, и вернулся к надгробиям, которые, как он только что точно узнал, предназначались для мэрии Эстерри.

– На чем мы остановились? – Жауме Серральяк постучал пальцами по столу, стараясь припомнить.

– На сеньоре Элизенде.

– Ах да. Говорят, она с юных лет была подругой Франко. А сейчас дружит с королем, хотя теперь она совсем слепая и из дома не выходит. Говорят, что ее владения… Нет, как лучше сказать? В общем, ты можешь пройти от Виельи до Пучсерда или даже до Лериды, не выходя за пределы ее угодий. С ума можно сойти, правда?

– Да, я от многих людей это слышала.

Серральяк осушил второй стаканчик кофе и выкинул его в мусорное ведро.

– Не знаю уж, что там пишет учитель в этом письме, но я в это не верю, вот так-то.

Тина вздохнула, открыла папку и вынула оттуда несколько печатных страниц. Положила их на стол.

– Смотри, это фрагменты писем Фонтельеса его дочери. Кстати, ты не знаешь, сын Буресов все еще проживает здесь?

– Пако? Мне кажется, он уехал в Боснию или куда-то в этом роде. Он работает на НПО.

– Побольше бы таких, как он.

– Да, не помешало бы. Не то что эти выродки из дома Савина, просто фашисты какие-то. – Указывая на листы: – Хочешь, чтобы я их прочел?

– Если ты не прочь поменять привычные представления о вещах, да, сделай одолжение.

– Что это тебя так проняло? Ты же, насколько я помню, просто занималась подготовкой фотоальбома, разве нет?

Тина открыла рот, на минутку заглянула в свою душу, сдержала робкую улыбку и, не глядя на Серральяка, сказала, что пока она этого не знает наверняка, но дело в том, что меня возмущает любая ложь и люди, которые используют эту ложь в своих интересах. Я бы хотела, чтобы ты помог мне отыскать дочь Фонтельеса. Ах да, я только знаю, что его зовут Жоан.

– Кого?

– Дочь учителя. Ты знаешь какого-нибудь Жоана?

– Но ты же говоришь, что у него дочь.

– Ладно, прочти это и подумай, скольких Жоанов ты знаешь.

50

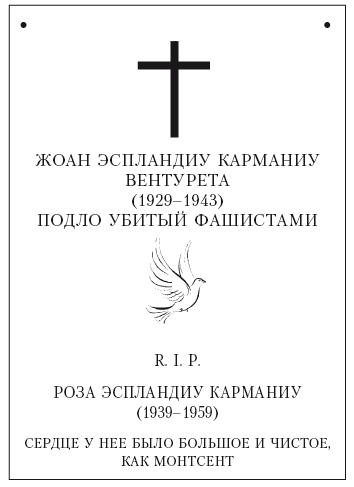

В течение двух или трех дней два типа в темных плащах, с кислым выражением лица и тонкой сигаркой во рту бродили по деревне, наблюдая за всем, что там происходит, и особенно часто прохаживаясь мимо домов Вентура, Миссерет Фелисо и особенно Марии дель Нази, словно им было достоверно известно, что Жозеп Маури в любой момент может прийти сюда, чтобы повидать семейство и заодно дать себя убить. Между тем пришло известие о назначении дона Педро Казаса Трибо (Пере из дома Мажалс) на пост алькальда Торены вместо Валенти Тарги (палача Торены), чья трагическая смерть преисполнила наши сердца неизбывной печалью. В высшей степени прочувствованная похоронная церемония проходила в приходской церкви, которая, разумеется, была заполнена до отказа, правда сплошь незнакомыми людьми (ну, кроме сеньоры Вилабру, вездесущей Басконес и семейства Бурес, в общем, всей местной шайки-лейки), поскольку остальные жители деревни предпочли остаться дома, занимаясь своими делами и надеясь, что ненавистного палача быстренько похоронят раз и навсегда и незнакомцы, кричавшие Валенти Тарга всегда с нами, да здравствует Испанская фаланга, да здравствует национал-синдикалистская революция, да здравствует Франко и вставайиспания, немедленно уберутся из Торены, чтобы можно было спокойно вздохнуть. Погребение на кладбище тоже было очень прочувствованным, потому что прославленный Клаудио Асин, любимый идеолог покойного Тарги, источник его знаний, его путеводная звезда, его понимание мира, жизни, Отечества, – так вот, Клаудио Асин, который всегда с нами, очень удачно сказал, что, поскольку товарищ Тарга – сын холода, логично, что он упокоится на кладбище, продуваемом северными ветрами, но при этом столь же прекрасном и ухоженном, как библейский цветущий сад, да здравствует Франко, вставайиспания. Из средств муниципальных фондов Пере Серральяку был сделан заказ на надгробие для героя, который был погребен в двух метрах от своего неразлучного друга фалангиста Фонтельеса, еще одного нашего героя, и всего в метре от своей жертвы Жоана Эспландиу, Вентуреты, который не только нагадил в штаны, когда его убивали, но и, по всей видимости, так и лежит с пулей, инкрустированной, словно драгоценный камень, в его глаз.

Угрюмые типы исчезли, не удосужившись ничего объяснить новому алькальду; расследование трагической гибели безвременно ушедшего из жизни товарища по партии, дона Валенти Тарги Сау, сочли завершенным, официально признав смерть от несчастного случая. Однако История не учитывает, что ее герои одновременно являются чьими-то отцами, и лейтенант Марко, совершив акт мести, которая держала его на этом свете, не вернулся во Францию, навсегда оставив родные края, как это вынуждены были сделать жена Лота и Орфей, а углубился в ад гнева и остался в окрестных лесах, нет, не в ожидании возлюбленной Эвридики, цветущей оливы, виноградной лозы или счастливых лет в Содоме, а лишь потому, что желал присутствовать на похоронах своего заклятого врага и услышать стенания его родственников из Алтрона, которые, впрочем, на погребение не явились, а также его напомаженных прихвостней. И вот, вскарабкавшись на огромный дуб неподалеку от погоста, раскрасневшись от осеннего холода, он наблюдал за многолюдной погребальной церемонией, собравшей многочисленных членов Фаланги в парадной форме, ни одного военного, алькальдов Сорта, Риалба, Тирвии и Льяворси, какого-то начальника из Сеу или Тремпа, да еще, глянь-ка, все семейство Бурес из дома Савина, обитателей дома Нарсис, Филипа из дома Бирулес, ну как же без них-то. И еще семейство Мажалс. И лавочница Басконес, конечно, тут как тут. Однако лейтенант Марко так и не услышал ни одного всхлипывания, ни одного горестного стона, а ему так этого хотелось. Уже после полудня, когда воздух начинал пропитываться доносившимися из деревни соблазнительными ароматами, а Пере Серральяк закрыл кладбищенские ворота, Вентура слез с дерева, перепрыгнул через ограду, поцеловал могильную плиту своего сына, на которой было выгравировано «Семейство Эспландиу», с сожалением заметил, что железный крест покрылся ржавчиной, посмотрел на могилу Фонтельеса и с выражением робкого раскаяния, а может быть, оправдания, сказал ему привет, Элиот, дружище, после чего направился к свежей могиле; вытащил из-под штанины молоток и принялся наносить удары по плите, которую только что установил Серральяк и на которой с этого момента будет значиться: Вале Т рга С (Алтрон, 1902 – То на, 1953) Ал и Рук ль ого ния Дви ен орены благод чество. Потом с особым удовольствием вдребезги расколотил ярмо и стрелы. И пока Вентура занимался правкой надгробной надписи, он все время думал, как бы ему хотелось, чтобы на плите было выбито, что этот мерзавец умер в возрасте пятидесяти одного года, обосравшись от страха, потому что после всех многочисленных смертей, что он оставил за спиной, и всей ненависти и злобы, что он так щедро сеял на своем пути, ему была представлена возможность услышать голос и увидеть глаза старухи с косой еще до того, как она явилась за ним, аминь. Он нанес завершающий удар молотком по Алтрону, превратившемуся в А т он, но все никак не мог остановиться и продолжал бить по плите, потому что эйфория от содеянного наконец подарила ему слова, необходимые для того, чтобы обратиться с чем-то вроде молитвы к своему сыну: сынок мой незабвенный, кровиночка и горе мое, вот я и убил его, и твоя мать помогла мне это сделать, и он знает, что умер из-за тебя, сыночек мой, прости, что не пришел вовремя, Жоанет, но я был слишком далеко. Но теперь я исполнил свой долг, и ты можешь упокоиться с миром, сынок. И дай упокоиться и мне. И твоей матери. И твоим сестрам. Insáculo culorum. Я люблю тебя, Жоанет.

Завершив святое осквернение могилы, он с помощью уголька констатировал на плите: все фашисты должны сдохнуть и исчезнуть навсегда. На могиле Ориола начертал «Элиот», приговаривая ни в коем случае нельзя допустить, чтобы о тебе осталась такая ужасная память, сегодня же объясню своей жене, как все было на самом деле и что ты сделал для нас, дружище; нам еще столько всего нужно исправить. Я-то мало что могу сделать, ведь я всего лишь несчастный, вынужденный скрываться в горах в окружении верных друзей: холмов, гребней, пригорков, вершин, пиков, скал, оврагов, откосов и косогоров. Этот мир издавна был моим, еще с тех пор, как я сперва подпаском, потом старшим пастухом пас коров на горных отрогах, а после, став контрабандистом, переправлял товар через перевал Салау, или Негре, и наконец, уйдя в партизаны, пусть и с неохотой, но раскрывал тропы, тайники и прочие секреты гор товарищам по борьбе, таким как ты, отважный учитель; и вот, видишь, с тех пор я так и живу в вечной засаде, с занозой в сердце и с единственной мечтой в груди: во что бы то ни стало отомстить хотя бы за одну из множества смертей, что мне довелось пережить. Я знаю, что общая месть за всех – уже не мое дело. А с сегодняшнего дня я могу спать спокойно, друг мой. Мне это сказал Вентурета.

Он не успел сбить ярмо и стрелы с надгробия Ориола, потому что кладбищенская калитка внезапно со скрежетом распахнулась и гневно впечаталась в стену; на погост, вытаскивая из кобуры пистолеты, ворвались мужчина с тонкими усиками, парень с кудрявыми волосами и еще двое мужчин. Повинуясь инстинкту горного хищника, лейтенант Марко бросил в них молоток и воспользовался минутным замешательством, чтобы перепрыгнуть через ограду и углубиться в лес, где при необходимости он легко мог превратиться в камень. Три выстрела в воздух и сообщение жандармерии, чтобы они отправили в горы патруль, поскольку какой-то неизвестный, скрывавший лицо под лыжной маской или чем-то в этом роде, только что осквернил священную могилу недавно почившего товарища Вале Т га С, алькальда То ны. Но его же только что захоронили! Да, представляешь?

Жандармский патруль, который взялся вести фалангист с тонкими усиками, больше всех горевавший по поводу кончины Валенти, тщательно прочесал всю зону. В час, когда очертания всех предметов становятся нечеткими и атмосфера насыщается свежими ароматами ночи, они выстрелили в какой-то неясный силуэт, двигавшийся в направлении Тоссала. Однако дальше продвигаться они не отважились, поскольку боялись сорваться со скал. Тем не менее пуля явно кого-то задела, а посему как капрал и начальник патруля, отличившегося при преследовании безумного вандала, я приказал возвращаться на базу и принял решение назавтра вновь прийти на то место, где мы произвели выстрелы, с тем чтобы убедиться в правильности нашего предположения. Составлено в жандармском подразделении Торены пятнадцатого февраля тысяча девятьсот пятьдесят третьего года. Подписано: Фернандо Ульоа, капрал.

– А что означает «вандал»?

– Не знаю, но это слово очень нравится начальству.

– Мне кажется, это значит «ублюдок» или что-то такое. – Баланзо решил продемонстрировать ученость.

На следующий день Баланзо заявил, что у него много работы, и жандармам пришлось вдвоем отправиться к отметке тысяча семьсот метров, где они обнаружили, что передвигавшейся накануне в сумерках неясной фигуры там уже нет, но зато осталось много следов крови, из чего можно было сделать следующие выводы: а) что они попали в вандала или б) что ранили какое-то горное животное, неподконтрольное силам правопорядка.

– Или вэ – какого-то другого человека. Я хочу сказать, безвинного.

– Мать твою, не доставай!

– Ты выстрелил, даже не подумав. И без предупреждения.

– Я выполнял свой долг и не собираюсь переделывать рапорт.

– Я этого и не требую, но ты мне будешь должен.

Он потерял столько крови, что был белее снега, который уже почти весь сошел. С титаническим усилием он открыл глаза и увидел свою дочь Селию, которая плакала над ним, не издавая ни звука, как во время войны, и еще он услышал неясное бормотание суетившегося возле него человека и откуда-то издалека – нежный голосок Селии или Розы, говоривший мама, он проснулся. И тогда его жена взяла перепачканными в крови руками тряпку, которая прикрывала его рану, и сказала Жоан, тебя надо отвезти к врачу, я не знаю, что делать, а он в ответ только покачал головой, потому что его безжизненные губы не могли издать ни звука.

– Понимаешь, иначе ты умрешь. В твоем состоянии тебя не спасет даже вода из источника святого Амвросия.

Тогда Жоан Эспландиу из дома Вентура в Торене, родившийся в доме Томас в Алтроне, партизанский герой, прославивший грозное имя лейтенанта Марко, еле слышно произнес ты сама вытащишь из меня пулю ножом для чистки картофеля, тем, что с синим черенком, и первое, что пришло в голову Глории, было ах, Жоан, ты так давно не был дома, что даже не знаешь, что этот ножик давно сломался? И он ответил нет, я не знал. Это всего лишь пуля в животе. Если ты ее вытащишь…

Но женщина не знала, как справиться с раной. Пуля проникла слишком глубоко, и она не знала, что самая медленная и болезненная агония – это смерть от пулевого ранения в живот. Она только знала, что полчаса назад, когда стемнело и она поставила чугунок на огонь, звякнула створка окна, и она поспешила открыть его, думая вот Жоан и вернулся, как обещал девочкам, не предупредив, не спросив разрешения у моей жизни и спустя всего два дня после того, как ушел. Так и было, да, он вернулся без предупреждения, не спросив разрешения у ее жизни и спустя всего два дня после того, как ушел, но вернулся с пулей в животе, без кровинки в лице, бледный как призрак, и смерть смрадно дышала ему в затылок.

– Бог мой. Что мне делать?

– Уложи меня в постель.

– Ведь это ты устроил такое на кладбище.

– Давай попробуй остановить кровь. Пусть Манел взглянет.

И потерял сознание. Селия с Розой принялись плакать, все это было слишком тяжело для бедных девочек.

– Сходи за дядей. И поспеши! – сказала мать старшей из дочерей.

Однако и Манел Карманиу, который за свою жизнь помог разродиться более чем двум десяткам коров, ничего не смог сделать. Когда они уже решили было, что, коль скоро ему все равно суждено умереть, пусть все-таки врач его посмотрит, так он, по крайней мере, не подохнет, как собака под забором, Вентура, этот безнадежный упрямец, все же умер, только чтобы избежать прихода врача.

В пять часов утра тело лейтенанта Марко начало коченеть. Мать семейства рыдала, низко опустив голову, а девочки заснули, обессилев от горя, положив головы ей на колени и видя во сне все несчастья мира; Манел Карманиу погладил кузину по голове и сказал Вентура, Жоан умер, надо известить об этом. Не знаю кого, но надо известить.

– Этому не бывать. – Женщина вскинула голову и вмиг превратилась в сильную и стойкую Вентуру.

– Но послушай… Жоан ведь умер… Ему уже ничего не смогут сделать.

– Ты знаешь, за что его искали?

– За все. Но теперь ему уже не смогут причинить зла. – Манел взглянул на Жоана, неподвижно лежавшего на кровати. – Кладбище – это его рук дело?

Мать Вентура кивнула. Потом голосом, исходящим из самого нутра страха, сказала но мне кажется, его не за это преследовали.

– Да ладно, нам же известно, что все они хотели, чтобы Жоан сгнил в тюрьме.

– Нет-нет, его искали из-за… Из-за другого.

– Из-за чего?

– Лучше тебе этого не знать.

– Я ведь твой кузен.

– Мы с Жоаном убили Валенти Таргу.

– Бог мой.

– Бога нет. Пришлось ждать целых девять лет, но в конце концов нам удалось с ним покончить.

– Бог мой.

Панический ужас помог Манелу Карманиу вырыть могилу глубиной в девять пядей. Плохо различая все вокруг из-за застилавших глаза слез, они вдвоем все утро копали землю, пока женщина, чьи руки превратились в одну огромную рану, не сдалась, а Манел продолжал рыть все глубже и глубже, до глубины в девять пядей, дабы ни одна собака, ни одна крыса, ни один фашист не смогли даже представить себе, что Жоан Вентура, известный как лейтенант Марко, преследуемый фашистами, заочно приговоренный к смерти, ненавидимый шайкой франкистов в своей деревне, умер от застрявшей у него в животе пули и покоится во дворе своего дома без могильной плиты и даже без начертанного на земле имени, которое могли бы ясными холодными ночами прочесть сияющие в небе звезды. Покоится ровно под тем местом, где хранится телега, возле сарая с конской упряжью, и если при жизни он все время убегал из дома, чтобы бороться за свои призрачные мечты, то теперь он навсегда останется под боком у своей женушки, неподвижный, холодный, но упокоившийся в мире и совсем рядышком со своими. А все остальные запомнят его живым, сильным, мятежным и таинственным.

Закопав могилу, они договорились никому ничего не говорить, и женщина ничего не сказала даже своим дочерям, которые в этот ранний час крепко спали в полном изнеможении. Впрочем, возможно, они вовсе и не спали, потому что на следующий день мать увидела, как Селия, не говоря ни слова и думая, что ее никто не видит, взяла Розу за руку, повела ее во двор и, не пускаясь ни в какие объяснения, прикрепила к стене сарая, как раз над могилой, крестик из двух пальмовых листьев. Хоть мать Вентура уже давно перестала верить в Бога, крестик она не тронула, потому что его повесили дочери, единственные родные люди, оставшиеся у нее в этой жизни. Ни мать, ни дочери никогда больше не заговаривали о произошедшем, даже когда случилась такая несправедливая смерть Розы, никогда… вплоть до того дня, когда к ним заявилась эта глупая, пухленькая, что-то разнюхивающая учительница с фотоаппаратом в руках и спросила а Вентура, когда он вернулся в третий раз?

Если бы Пере Серральяк знал об этом, он взял бы своего сына за плечо, отвел во двор дома Вентура, вынул бы изо рта вечный окурок, выплюнул бы крошку табака и сказал бы выслушай меня хорошенько, Жаумет, и навсегда заруби это в своей голове так же хорошо, как ты делаешь это на камне. Крепко-накрепко запомни, что во дворе дома Вентура, возле стены, смежной с домом Марии дель Нази, на глубине девяти пядей под землей, в том месте, где Манел Карманиу оставляет телегу своей двоюродной сестры, когда возвращается с поля, под полусгнившим, еле заметным крестом из пальмовых листьев покоится тот, кто когда-то был контрабандистом, потом мятежником и партизаном, который всегда все делал по-своему и очень досаждал Главному штабу ИНС, дерзкий и неуловимый как благодаря своей безрассудной смелости, так и по причине исчерпывающего знания местности боец маки. Его подпольная кличка, которая никогда не войдет в историю, Жаумет, – лейтенант Марко. А его настоящее имя – Жоан Эспландиу-и-Релья, и родом он из дома Томас в Алтроне, был женат на Глории Карманиу, наследнице дома Вентура в Торене, которая дала ему свое имя, поэтому многие называют его Жоан Вентура; он отец Жоана Вентуреты, а также Селии и Розы Вентурета, и, надо сказать, отцом и мужем он был самым что ни на есть неказистым. Пусть он послужит тебе примером того, каким не следует быть, если однажды ты женишься, сынок. Но, видно, не было у него выбора. Может быть, мы смогли бы хоть немного разобраться в его истории, если бы знали, что именно произошло тридцать первого декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года, когда Жоан Эспландиу, двадцатиоднолетний командир отряда контрабандистов, спрятав товар в тайнике хижины Менаури и распустив своих крайне изнуренных после двух дней быстрого перехода людей, возвращался вдоль берега Памано домой и возле холмов Равель, где, как говорят, когда-то возвышались стены замка Малавелья, на склоне Бернуи заметил какого-то светлячка, который на поверку оказался огоньком сигареты. Это его поджидал Валенти Тарга из дома Ройя, который, увидев односельчанина, сказал своим невозмутимым баритоном мне бы очень хотелось знать, откуда ты, черт возьми, идешь.

Но Пере Серральяк ничего этого не знал, а посему не мог сказать своему сыну Жауме сих назидательных слов.

– А что такое?