Часть четвертая

Нения по палачу

Дорогая полиция, я – Бог.Джон Аллен Мухаммед, Вашингтонский снайпер

Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat iuventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Deus qui fecit caelum et terram.

Отец Релья почти не помнит текста молитвы на латинском языке и удивляется, как быстро летит время. Уже лет двадцать или тридцать он не проводит службы на латыни. Тридцать лет, боже мой. Непростительно.

Задолго до чтения Евангелия среди скамей для почетных гостей начинают циркулировать листовки, которые кто-то благочестиво прячет в карман, чтобы прочесть по завершении службы, а некоторые все же читают, после чего поднимают головы и тревожно оглядываются по сторонам, словно их застали за совершением преступления.

– Возьмите.

Отец Релья берет листок. Разворачивает его, думая, что это новая инструкция, расписывающая ход сложных церемоний сего торжественного дня, и с удивлением читает мы, члены Испанской фаланги, от имени испанского народа высказываемся и ратуем за долгожданную и в высшей степени желательную канонизацию каудильо Испании, генералиссимуса Франсиско Франко Баамонде. Да здравствует Франко, вставай, Испания. И номер абонентского ящика для выражения одобрения. Черт знает что… То есть… Возмущенный священник комкает бумажку и демонстративно бросает ее на пол, стараясь, чтобы все это заметили. Не надо смешивать все в одну кучу и путать божий дар с яичницей, говорит он себе, чтобы успокоиться. Сидящий справа от него мужчина наклоняется, поднимает скомканную бумажку, подносит к спинке впереди стоящего сиденья и разглаживает ее; потом старательно складывает ее пополам и властным жестом возвращает священнику.

– У вас выпало это, – сурово и осуждающе произносит он.

После чтения Евангелия секретарь Священной конгрегации обрядов подходит к алтарю, в то время как папа с помощью заботливого священнослужителя, в пелерине, но без ризы, садится в кресло и внимательно слушает. Секретарь Конгрегации обрядов повествует на латыни о героических добродетелях кандидатов, которые сегодня пройдут обряд беатификации, завершая свою речь торжественной декламацией: Tenore praesentium indulgemus ut idem servus Dei beati nomine nuncupetur. Взволнованный отец Релья поднимает кверху палец и говорит сидящему слева от него сеньору Гуардансу, имея в виду только что сказанное секретарем итак, позволим вышеназванному рабу Божьему отныне нарекаться Блаженным. Ну, что-то в этом роде. С этого момента школьный учитель, досточтимый Ориол Фонтельес, мученик Церкви, убитый коммунистическими ордами; рядовой первого класса досточтимый Кшиштоф Фуггс, убитый нацистскими ордами; сестры милосердия Досточтимая Небемба Вгенга и Досточтимая Нонагуна Вгенга, убитые стихийными революционными ордами; а также медсестра, Досточтимая Кох Кайусато, убитая пиратскими ордами, удостаиваются звания Блаженных. Церковь через святого отца верховного понтифика торжественно провозглашает, что вышеназванные слуги Божии, чьи героические добродетели были предварительно должным образом оценены, отныне причислены к лику Блаженных, удостоены вечной благодати и могут служить объектом культа.

Когда секретарь завершает свою речь, двое служек – высокие, светловолосые, с тщательно выбритыми затылками, делающими их похожими на мормонов, – срывают похожую на простыню ткань, закрывавшую до этого престол, и перед собравшимися предстают пять крупных снимков пяти новоявленных Блаженных Католической церкви. Мультирасовый иконостас, как же отрадно созерцать его. Наша Церковь универсальна и всеобъемлюща даже в своих мучениках. Второй в ряду, после солдата в военной форме, – Ориол Фонтельес на единственном сохранившемся снимке; все, кто был знаком с нашим героем, разглядят на фото часть воротника и отвороты его новой, с иголочки фалангистской формы. Аминь.

Отец Релья снова комкает бумажку и бросает ее на пол. Мужчина справа склоняется, поднимает ее и вновь разглаживает. Только сейчас священник вдруг вспоминает слова, которые недавно какая-то незнакомка прошептала ему во мраке собора. Немного хриплый, усталый голос произнес хотят причислить к лику Блаженных человека, который не верил ни в Бога, ни в Церковь. Говорят, он принял мученическую смерть.

– Что ж, прекрасный конец.

– Вы прекрасно меня понимаете, святой отец. Этот человек не верил ни в Бога, ни в рай, ни в искупление, ни в Святое причастие, ни во власть Святой Матери Церкви… в общем, ни в святых, ни в чертей.

– Но почему ты интересуешься моим мнением, дочь моя?

– Потому что я хочу помешать этому.

– Но зачем, если ты в это не веришь?

– Потому что этот человек не заслуживает того, чтобы память о нем была так извращена.

Молчание. Полумрак под величественными сводами пустынного собора. Полная темень в душе священника, не понимающего, в какую сторону ему направить свои мысли. Он посмотрел на решетку исповедальни, но за ней по-прежнему хранили молчание. Пауза продолжалась так долго, что в какой-то момент он подумал, что странная дама, пришедшая к нему на исповедь, исчезла, впрыснув ему в кровь немного ада.

– Советую вам не вмешиваться не в свое дело, дочь моя, – сказал святой отец сухим тоном после долгого молчания. Потом он проконсультировался по этому вопросу с одним из вышестоящих священнослужителей, и тот ответил ему если скажут, чтобы тот, кому известно какое-либо обстоятельство, препятствующее акту беатификации, сделал шаг вперед, ты его сделаешь, сын мой.

– А если не спросят?

– Тогда молчи и забудь об этом навсегда.

– Больше не роняйте, – говорит ему мужчина справа, снова протягивая бумажку, требующую канонизации Франко.

Между тем сидящая на привилегированном месте сеньора Элизенда, спокойная, бледная, склонив голову, внимает пояснениям адвоката Газуля относительно выставленных фотографий. Марсел с сыном время от времени поглядывают на часы, ну это правда невыносимо долго, целая вечность. Мерче сидит с невозмутимым выражением на лице. Газуль, обеспокоенный видом Элизенды, не отрывает от нее взгляда. Он не осмеливается спросить как ты себя чувствуешь, поскольку давно привык ограничиваться лишь ответами на вопросы и переживать свои тревоги в одиночестве.

У Элизенды такое странное выражение лица, потому что она хочет заплакать, но у нее ничего не получается. Она вспоминает последний вечер, удивление, страх, стыд, неуклюжее оправдание, его глаза, смотревшие на меня в упор, когда я в полном смятении оторопело вынуждена была сказать это наш учитель, дядя, он пришел за книгами. А потом… Ну почему, почему мне вдруг вздумалось попытаться разгадать этот взгляд, почему я захотела узнать, о чем ты хотел поговорить со мной, зачем я в недобрый час надела пальто и вышла? Ориол, ну скажи, почему, ведь мы так любили друг друга… Несмотря на горький сгусток воспоминаний, даме не удается проронить ни единой слезинки. Блаженный Ориол. Видишь, Боже? Я предупреждала Тебя, я говорила Тебе, что у меня это получится.

На более отдаленных скамьях льют слезы грузные сеньоры, энергично распространяются листовки о Франко и кто-то шепчет посмотрите-ка, сколько испанских святых, как приятно. Самый могущественный из них – святой Хосемария Эскрива де Балагер-и-Албас. Пожалуй, настал подходящий момент, чтобы инициировать процесс канонизации святой королевы Изабеллы Католической; да, надо работать над этим. А еще дальше, в глубине, возле колонны, отец Релья вспоминает об одной странной исповеди, мечтая оказаться в долине Ассуа и с наслаждением внимать вечному напеву Памано.

36

Надпись на могильной плите Перета из дома Молинер гласила: Педро Монер Каррера (1897–1944), и пока Пере Серральяк-каменотес вырезал ее, душевная боль чуть не разорвала ему грудь. Конечно, я должен был предостеречь его, но, когда он делал этот проклятый снимок, я беспокоился лишь о том, чтобы Жаумет не задерживался в опасном месте. Конечно, мне надо было сказать Перет немедленно удирай отсюда, сейчас здесь все взлетит на воздух, уходи от греха подальше.

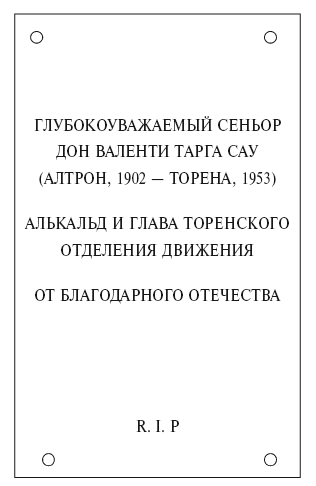

На церемонии в приходской церкви Сант-Фелиу представители властей занимали места в первых рядах справа; места слева были оставлены для Энкарнасьон (бедная женщина) и сына покойного, который работал в Лериде и приехал на похороны с выражением полного оцепенения на лице; это выражение не покидало его на протяжении всего похоронного ритуала. Среди представителей власти были отмечены сиятельнейшие сеньоры алькальды и главы местных отделений движения из Сорта, Алтрона, Риалба, Монтардита, Торены, Льяворси и Тирвии (гражданский губернатор, которому помешали безотлагательные дела, передал свои извинения и соболезнования), а педагогический корпус комарки присутствовал почти в полном составе, за исключением тех учителей, что отправились проводить заслуженные отпуска в родные места, разбросанные по просторам родины.

Перет из дома Молинер. Пере Монер Каррера, думал Ориол, уставившись ничего не выражающим взглядом в затылок отца Колома, который отправлял мессу так, словно доверял свои личные секреты алтарю, не желая делиться ими с окружающими.

В своей проповеди, произнесенной на чванливом испанском, священник обрушился с обвинениями в адрес коммунистических варваров, гневно обличая бандитов, которые хотят нарушить мир. Разве мало у нас было войн? Разве мы не хотим, чтобы слово «война» раз и навсегда исчезло из нашего обихода? Разве мало у нас накопилось боли? Две, три, четыре секунды паузы, словно он читал лекцию в семинарии и ждал, когда студенты ответят да, святой отец, более чем достаточно. Однако никто даже не пискнул, и священник завершил проповедь обличением вандальских актов, печальным примером которых служил устроенный маки (которых, разумеется, не существует) взрыв памятника мученикам крестового похода, унесший жизнь Перета, республиканца и атеиста, которому сейчас устраивали церковные похороны под председательством франкистских властей, отчего его Энкарнасьон еще горше заливалась слезами, говоря про себя хорошо, что ты не видишь всего этого, Перет, потому что если бы ты вдруг поднял голову, то тут же снова умер бы от расстройства. В это время кто-то дернул Ориола за белый форменный пиджак, и он обернулся. Хасинто Мас, шофер Элизенды, вручил ему какую-то бумажку, и Ориол едва успел сунуть ее в карман, когда беседовавший с алькальдом Сорта Валенти внезапно уставился на него, словно следил за всеми его движениями. В это же время отец Колом, полуобернувшись к пастве, литургически вознес кверху руки, широко разведя их в стороны, и провозгласил Dominus vobiscum, после чего все собрание разом встало и ответило cumesprintutuo, падре.

В ту ночь Валенти Тарга вызвал его в мэрию. Вечер, как это нередко случалось в последнее время, он провел в хостеле Айнета, погрузившись в аромат нарда и пелену тайны, которую разделял с ними лишь водитель со шрамом на лице; они с Элизендой поклялись в вечной любви и нетленной страсти. Ориол сказал если верить Данте, это наша любовь движет солнце и светила.

– Как красиво.

– Кажется, я счастлив.

– Настанет день, когда мы сумеем разрешить нашу сложную ситуацию, клянусь тебе.

А пока они будут жить, таясь от Сантьяго и Розы, от Тарги, от всей Торены, от властей, от маки, от коров и слепней и даже от тетрадок, предназначенных для дочери не-знаю-как-тебя-зовут, витая в облаках, твердо зная, что теперь они – неразрывное целое…

– Возьми. Это золотой крестик.

– Очень красивый. Но я не могу…

– Возьми его, пусть он всегда напоминает тебе обо мне.

– Но мне не нужно никаких крестов, чтобы… Ой, да он раскололся.

– Вторая половинка останется у меня. Ты только свою не потеряй. Не волнуйся, цепочка крепкая.

Она надела половинку крестика ему на шею, словно удостоив медали атлета; он склонил голову в знак любви и признательности, посмотрел на блеклые стены комнаты и подумал, что, пожалуй, он достиг высшего пика несказанного счастья и очень не хочет, чтобы посещающие его время от времени мучительные опасения и предубеждения похитили у него столь счастливый момент; и он сказал себе не знаю, не знаю, но я правда не могу и не хочу отказываться от ее поцелуев, ее ласк и еще много-много раз хочу погружаться в эти нежные бездонные глаза, мне жаль, мне очень жаль…

– Немедленно заканчивай эту долбаную картину, или я тебя расстреляю.

Ориол только что молча вошел в кабинет. Тарга, спиной к двери и подбоченясь, созерцал собственный портрет, стоявший на мольберте. Ориол подошел к портрету, откупорил бутылку со скипидаром, выбрал две относительно чистые кисти, нанес на палитру немного коричневой, синей и белой краски и взглянул в сторону стола. Валенти между тем уселся в кресло и принял соответствующую позу. Он все еще не снял форму. Потом посмотрел Ориолу прямо в глаза и сказал это была шутка. Но при этом даже не улыбнулся. Пристально глядя на алькальда и не произнося ни слова, Ориол приступил к изображению глаз модели, стараясь передать ледяную синеву этого взгляда, такого острого и колючего. Возможно, это из-за иссиня-черного зрачка в центре. Или из-за всей той ненависти, что он в себя вобрал. Он подумал о ненависти, и тут его мысли обратились к Вентурете, к Розе, к тебе, моя дорогая доченька, и я написал лучшие глаза, какие когда-либо создавал или создам в своей жизни. Они казались живыми. Нет, они были живыми, ты должна их увидеть. Ты можешь их увидеть, если захочешь.

За час он доработал фон картины и сказал все, я закончил. Тебе не придется меня расстреливать.

Валенти Тарга тут же вскочил, чтобы увидеть конечный результат. Несколько секунд он разглядывал портрет, явно испытывая определенное смущение. Возможно, ему было неловко созерцать самого себя в присутствии Ориола, ведь мужчина, как правило, не смотрит на себя в зеркало в присутствии другого мужчины. И ничего не сказал. Воздержался от комментариев. Потом достал из мундира бумажник и положил на стол стопку купюр; Ориол в это время вытирал кисти, стараясь не смотреть на эту кучу денег.

– Ты знаешь, – нарушил молчание алькальд, – мне тут пришло в голову, что мы с тобой могли бы основать общество.

Ориол продолжал молчать, сосредоточившись на очистке кистей.

– Ты что, обиделся на то, что я тебе сказал о расстреле?

– Какое общество? – Ориол подошел к столу и взял деньги.

– Я подыскиваю клиентов, а ты пишешь портреты. Ну конечно, немного попроворнее, чем этот.

– Прекрасная идея.

– За пятьдесят процентов.

Похоже, мне повезло, что реальная угроза смерти помешает мне стать экономическим партнером Тарги. Что ж, неплохой повод не слишком переживать по поводу смертельной опасности, которой подвергают себя все, кто вольно или невольно оказался связанным с лейтенантом Марко.

37

Марсел женился семь месяцев назад, двадцать четвертого апреля, как и планировала его мать, и за все это время изменил Мерче всего шесть раз, но при этом с шестью разными женщинами, то есть эти измены ничего для него не значили; Элизенда просматривала донесения Хасинто Маса о состоянии брака ее сына, которые с каждым разом становились все более небрежными и расплывчатыми, и сначала думала даже не знаю, что лучше, то ли дать ему нагуляться вволю, то ли все же посадить на короткий поводок. Однако постепенно Марсел стал расширять свои горизонты, и жизнь, разумеется не без помощи Мерче, предоставила ему возможность обнаружить, что в мире, помимо черных трасс, существуют и другие привлекательные вещи. Например, есть красные трассы, зеленые и любого другого цвета, потому что клиенты семейных трасс гораздо больше тратят на бары и прокат детских лыж; и не стоит рассчитывать на то, что все вокруг будут покупать симпатичные крохотные лыжики, из которых детки вырастают самое большее через два сезона. Все-таки прокат – ужасно прибыльное дело. Кроме того, Марсела Вилабру-и-Вилабру буквально огорошило еще одно недавнее открытие, а именно что в мире помимо лыжного сезона есть и другие немаловажные вещи и многие люди спокойно живут и даже иногда счастливы без чудесных лыж «Россиньоль». И даже без лыжных ботинок, представьте себе. А потом, скоро «Бруспорт» будет звучать не менее престижно, чем «Россиньоль», поскольку марка «Бруспорт» постепенно уверенно завоевывает свою нишу на рынке, особенно в замкнутом мирке специалистов по лыжной акробатике. За беспрекословное подчинение требованию матери приступить к работе в компании Марсел получил от сеньоры Элизенды подарок – длительное пребывание в Хельсинки (два незабываемых совокупления с двумя норвежскими, или какими там, валькириями из Хельсинки), во время которого он с удивлением увидел, что по шведским телевизорам (исключительно цветным) все короткие, холодные, темные и пасмурные северные дни напролет беспрестанно транслируются прыжки с трамплина, а также соревнования по лыжным гонкам и слалому; тогда-то ему и пришло в голову, что на лыжах для прыжков с трамплина марку «Бруспорт» следует размещать на тыльной стороне лыжи, потому что так во время прыжка ее смогут увидеть многочисленные телевизионные болельщики и лыжники сделают нашей продукции бесплатную рекламу. Ведь здесь, в Финляндии, эти норвежцы рождаются с лыжами под мышкой, и я хочу добиться, чтобы это были лыжи «Бруспорт». Что меня бесит, так это что я не могу здесь сказать, откуда я, потому что здешние тут же хмурят брови и говорят Франко дерьмо, и вообще Испания им кажется чем-то страшно далеким, а еще они часто путают ее с Италией или Португалией, и даже с Грецией – в общем, с бедными странами, расположенными где-то там на юге, под вечным солнцем. Ну что это за бескультурье путать Грецию с Испанией, Португалией или Италией! Хотя мне, в общем-то, на это наплевать, я только хочу продавать этим норвежцам продукцию «Бруспорт», причем оптом, то есть в половину магазинной цены. И что это они тут мне мозг выносят с Франко, сколько можно, черти драные!

Еще Марсел Вилабру-и-Вилабру узнал, что, если не принимать должных мер, Мерче может забеременеть, и – бац! – она таки забеременела, ну хорошо, я, конечно, рад, но не знаю, думаю, нам все-таки рановато заводить детей, правда? И еще твердо усвоил, что для осуществления своих грандиозных планов ему следует без всяких сожалений расстаться с Паласиос, Костой, Рикелме, обоими братьями Вила, с Гитерес, Гарсией Риалто, Кандидой и хотя бы одной из Пиларик, не знаю, наверное, с той, которая так здорово трахается, да, с ней. И он уволил Пиларику, которая так хорошо трахалась, обоих Вила, Гитерес, Рикелме, Косту и Паласиос, и они подали на него в суд, потому что Пако Серафин им дырку в башке проел и мозг весь вынес, но это им не помогло, поскольку Марсел растолковал Газулю, что бы он сделал, если бы был семейным адвокатом, и Газуль провел весьма приятную, непринужденную и полезную для обеих сторон беседу с судьей третьей категории доном Марселино Бретоном Коронадо. И сеньора Элизенда, которая согласилась выделить Марселу уголок в кабинете, где он мог бы оправдывать свое жалованье, не слишком ей досаждая, с удивлением убеждалась в незаурядных способностях сына и его успехах на деловом поприще. В какой-то момент она даже пожалела о том, что прежде недооценивала Марсела. И что их отношения сводились к ну что ж, попробуем в другой раз, ступай! Да, все-таки груз его прошлого был слишком тяжел даже для таких крепких плеч, как у Элизенды.

– Мама, я хочу наполовину сократить персонал в секции готовой одежды и вдвое увеличить производство за счет материального стимулирования и увеличения количества рабочих часов. А то они ни черта не делают.

– Делай то, что считаешь нужным, Марсел, но только незаметно.

– Но незаметно не получится. Первым, кто вылетит, будет Пако Серафин.

– Не помню, кто это. А почему?

– Он из «Рабочих комиссий».

– Поосторожнее с ними.

– Не волнуйся, я его выгоню за аморальное поведение. Он тут изнасиловал… – Марсел потушил сигарету и поднес телефонную трубку к другому уху. – Знаешь, лучше тебе не знать подробностей, мама. Это такой случай, когда даже его собственные товарищи не смогут его защитить, а уж мне-то это как нельзя на руку, просто офигеть. В общем, мне обалденно повезло.

Марсел, тебе еще и тридцати не исполнилось, а ты уже вполне похож на моего сына.

Кроме того, Марсел Вилабру-и-Вилабру обнаружил, что в мире между двумя лыжными сезонами можно играть в теннис, пинг-понг (в Дании я видел замечательные складные столы, собираюсь торговать ими в Испании и Португалии), волейбол, хоккей на траве, хоккей на квадах, а в Скандинавских странах – в хоккей на льду, и в этих играх игроки тоже потеют и снашивают носки, спортивную обувь, наколенники, футболки, брюки, куртки и все, чем пользуются; так постепенно он превратился в своего рода посла доброй воли в Европе, хотя в год Олимпийских игр в Саппоро и Мюнхене ему все еще было неловко признаваться, откуда он, потому что Франко по-прежнему источал запах тухлой рыбы. Однако он быстро открыл для себя, что доллары являются чудодейственным дезодорантом.

Между тем сеньора Вилабру, которая уже шесть месяцев как благополучно избавилась от компрометирующей ее тени Кике Эстеве, этого вертопляса с лыжных трасс,

(– Как раз наоборот, уважаемый сеньор уполномоченный, – началось нервное постукивание карандашом по столу, – она положила конец этой, скажем так, болезненной связи.

– Значит, больше никаких оргий?

– Но это был чистый оговор, клевета, зависть, недоразумение, грязные сплетни… – Снова постукивание кончиком карандаша по столу. – Сеньора Элизенда неприкасаема или, по меньшей мере, непотопляема. Нам это известно уже много лет.

– Ну слава богу.)

наблюдала, как перед ней с отеческой улыбкой распахивают двери Дела. Заветная встреча началась словами ваше преосвященство, спасибо за то, что так скоро согласились принять меня, а он с другого конца стола, раскрывая объятия, ответил нет-нет, сеньора Вилабру, никаких ваше преосвященство, в крайнем случае монсеньор; никаких почестей, титулов и восхвалений… вы ведь понимаете меня, сеньора. И она ответила да, я вас прекрасно понимаю, монсеньор. После обмена любезностями свидание протекало среди грома и молний, улыбок, порывов холодного ветра, града, обещаний, признаний и договоренностей. В конечном итоге сеньора Вилабру решила не вступать в организацию, которая несколькими годами ранее отвергла ее, однако оказала Делу существенную финансовую помощь, более чем достаточную для того, чтобы заслужить полное расположение в качестве персоны грата, и в Риме тут же пришли в движение самые эффективные механизмы, необходимые для ускорения процесса беатификации Досточтимого Фонтельеса: Саверио, что там с этим Процессом, ну-ка принеси мне документы по нему. И оказалось, что вы правы, сеньора Вилабру, документы действительно застряли в одной из инстанций аудиторской службы Ватикана по причине непонятно каких препон чисто формального толка, мне так и не смогли уточнить, каких именно, и это несмотря на то, что на титульном листе документа указано, что шестого июля тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года его святейшество папа Пий XII признал чудотворный характер некоего излечения, свершившегося при посредничестве Досточтимого: обычно в таких случаях Процесс не приостанавливается. Но вы не беспокойтесь, сеньора, через несколько лет дело будет доведено до своего логического завершения. А теперь сугубо между нами: по какой причине вы с такой настойчивостью хлопочете о деле Фонтельеса? И монсеньор Эскрива и так далее с блаженной терпеливой улыбкой стал ждать ответа дамы.

Что ж, монсеньор, на мой взгляд, сия причина вряд ли может что-то значить для вас, но из соображений элементарной воспитанности и вежливости я все же поделюсь ею с вами: я делаю это во имя любви. Любви, что движет солнце и светила, монсеньор. Я поклялась, что всегда буду любить и почитать этого человека, что бы ни произошло, не важно, сможем мы заключить брак или нет. Я поклялась в этом в хостеле Айнета, где мы встречались тайком от всех. И да не бросит никто первый камень, ибо никому не дано познать высокую безгрешность наших чувств. Да, у нас была физическая любовь, это так, но она была лишь продуктом ошеломительной, глубинной, всепроникающей любви и уважения. Да, я никогда не была святой, но я твердо знаю, что наша любовь была священной. С самого первого прикосновения, когда его пальцы дотронулись до меня, чтобы поправить положение руки во время позирования для портрета, и до спокойного тона его голоса, надежности, которую источал его чистый взгляд… Его взгляд, такой же безысходный, как мой, тогда, в нашу последнюю ночь, словно мы оба знали, что случится… Я уже говорила, что совсем не святая, и замуж я вышла лишь затем, чтобы осуществить акт справедливости. Я не любила Сантьяго, но мне было удобно выйти за него замуж, дабы выполнить свою миссию. И с этим полным ничтожеством Таргой я легла в постель по той же причине. Но в один прекрасный день я познакомилась со своей большой любовью, я познала несказанную любовь, и она ускользнула у меня сквозь пальцы по вине жизни. А ныне, монсеньор, единственная память, оставшаяся об Ориоле, – это та, что храню я; больше никто о нем не помнит. Правда, остался небольшой след в Торене, деревеньке, в которую вы никогда не поедете, монсеньор, потому что там вы испачкаете туфли и подол сутаны. Так вот, в Торене остались две таблички, которые гласят улица Фалангиста Фонтельеса; это маленькая, круто поднимающаяся в гору и устланная коровьими лепешками улочка, которую местные жители упорно продолжают называть Средняя улица и по которой с момента ее переименования ни разу не прошли три женщины из этой деревни. Ориол не заслужил такого забвения, и я считаю, что несу ответственность за исправление этой ошибки. Политический режим Франко рано или поздно закончится, придут новые власти, которые решительно отвергнут все старое и снимут таблички. Первое, что они сделают, – переименуют улицы. И тогда Ориол умрет еще раз. Он был хорошим человеком, несмотря на все, что случилось. Конечно, он был фалангистом, но для той эпохи это вполне естественно; однако он вовсе не заслужил той ненависти, с какой о нем вспоминают. Вот по этим причинам, а также по некоторым другим, которые в данный момент не приходят мне в голову, много лет назад я приняла решение воспользоваться инициативой, предпринятой после ознакомления с обстоятельствами смерти сеньора Фонтельеса настоятелем нашего прихода и моим дядей, монсеньором Аугустом, которого вы прекрасно знаете; и состояла сия инициатива в том, чтобы начать процесс по провозглашению моего Ориола Блаженным. Я поняла, что режимы приходят и уходят, а Церковь непоколебима. И посему решила превратить Ориола в негасимую звезду сей Церкви. В конце концов Ориол станет святым, я и хочу дожить до этого момента. Дабы иметь возможность почитать его публично, монсеньор. Я совершаю огромное усилие, чтобы быть с вами до конца искренней, и лишь я одна знаю, чего мне это стоит. Беатификация и канонизация Досточтимого Фонтельеса превратились в главный смысл моей жизни – настолько, что я пожертвовала многими открывавшимися передо мной возможностями. И никто не вправе осуждать мой выбор. Однажды вы сказали мне, что я не могу вступить в Опус по причине одного аспекта моей частной жизни. Да, у меня был любовник, это правда. Он был у меня двенадцать или тринадцать лет. Да, я знаю, чтó вы мне на это скажете, но я никогда не была святой. Вот кто святой, так это Ориол. Я – женщина, которая любила мало, но очень глубоко и сильно. Думаю, и ненавижу я так же. Я оплакивала смерть и утрату Ориола так же, как в свое время смерть своего отца и брата. Плакала тайком от всех, на протяжении многих лет; тайком, потому что никто не должен был знать об этой моей душевной муке. Я плакала и беспощадно работала. Пока однажды не сказала себе хватит и убрала платок в карман. Я чувствовала себя очень одинокой, прежде всего потому, что мой муж весьма своеобразно воспринимал институт брака. Когда Сантьяго умер, я решила, что все, хватит мне одиночества, что у меня тоже есть право на… вы же понимаете меня, правда? И нашла себе паренька, который звезд с неба не хватал, но обладал хорошим здоровьем, всегда был под рукой и немного помогал мне в делах. Я не просила, чтобы он любил меня, нет, только ублажал в постели. И я никогда его не любила, хотя тень ревности в наших отношениях проскользнула. Я не прошу, чтобы вы это поняли, монсеньор, но тайная связь с этим сукиным сыном Кике Эстеве длилась до тех пор, пока не перестала быть тайной для других. А потом я дала обещание моему Ориолу и намерена сдержать его: больше в моей жизни не будет мужчин; я не могу позволить, чтобы хоть что-то выходило у меня из-под контроля. И потом, мною движет еще одна вещь… Понимаете, монсеньор, в глубине души мне кажется, что я все это делаю, чтобы отомстить Богу…

– Это моя дань памяти человеку, который не колеблясь отдал жизнь за Церковь и за целостность Святого Таинства Евхаристии, монсеньор. – Она, как и ее собеседник, благочестиво потупила взор и подтвердила: – Вот и вся причина, монсеньор.

38

Может быть, так я помогу тебе сохранить хоть какую-то память обо мне, доченька, набрала Тина на компьютере. После этой фразы на странице оставался лишь набросок лица мужчины, вероятно со светлыми глазами и достаточно обычным, правильным молодым лицом с мягкими чертами. Она долго смотрела на него, пробуя представить себе, как Ориол, стоя перед грязным зеркалом, пытается изобразить на листе бумаги свою собственную боль. Потому что это был автопортрет душевной боли: Роза уехала, разочаровавшись в нем и испытывая к нему отвращение, а он, неожиданно для себя превратившись в героя, не имел никакой возможности сказать ей я уже не трус. Он остро ощутил одиночество, оставшись наедине со своим автопортретом, сделанным перед грязным, облупившимся зеркалом в школьной уборной. Пока он рисовал его, он думал ах, как бы я хотел совместить желаемое с действительностью, чтобы эти страницы дошли до Розы, где бы она ни находилась, и она прочла бы их, все поняла и приняла взвешенное решение не возвращаться сюда, пока не минует опасность, ах, если бы я мог соединить явь с мечтой. Потому что через несколько дней мы либо будем свободны, либо погибнем, и я уже не смогу выбирать. Вот в чем неопределенность моего положения. Роза, дорогая, ты ненавидишь меня, потому что наверняка знала о том, что происходило у меня внутри, когда я ходил к Элизенде писать ее портрет. И ты, доченька, должна знать, что через неделю все будет кончено или… Он поспешно дописал автопортрет. Получилось потухшее, разочарованное лицо. Возможно, такое оно у него и есть в действительности. Он практически ничего не исправлял в этом карандашном наброске, словно изображал себя уже тысячу раз. И когда закончил, подумал, что этот рисунок мог бы послужить неплохой памятью для его дочери в случае, если судьба решит вскоре поставить финальную точку на его жизненном пути, потому что все последние дни он думал о смерти как об одном из вполне возможных обстоятельств сегодняшней ночи. Мне очень жаль, что я причинил тебе боль, Роза.

Тина поспешно закрыла тетрадь, поскольку услышала шум у входной двери. Секретные тетради Ориола Фонтельеса были тайной, которой она не хотела делиться с Жорди сейчас, когда Жорди не делился с ней тайной своей неведомой возлюбленной. Это было ее временной местью, пока у нее не хватает мужества прямо сказать ему ты бесчестный человек, а при этом кичишься своей порядочностью.

– Ты что делаешь?

Притвориться глухой? Послать его к черту? Сказать ему Жорди, нам надо поговорить, я знаю, что у тебя есть любовница? Или сказать это ты вызываешь у меня кашель?

– Ничего особенного, разбираю бумаги. Хочу оставить все в полном порядке до моего возвращения.

– Ты правда не хочешь, чтобы я с тобой поехал?

– Правда.

– Позвони мне, как только тебе что-нибудь скажут.

Тина не ответила. Что она могла ему сказать? Что ей очень жаль, что он сам не предложил отправиться к врачу вместе; что она не хочет, чтобы он ехал с ней, поскольку между ними возникла слишком большая пропасть; что ей очень страшно отправляться к врачу одной; и что есть у нее такого, чего нет у меня? Кто она? Я ее знаю? А? В общем, лучше ей ехать к врачу одной и в одиночестве пытаться побороть свой страх.

Жорди вышел из комнаты, на ходу снимая куртку. Она знала, что как только она сядет в машину, чтобы отправиться на пару дней в Барселону, на обследование к гинекологу, Жорди сочтет себя свободным от всех уз и, не стесняясь, бросится в объятия своей таинственной возлюбленной. Она знала это, была в этом абсолютно убеждена. Но не могла этому помешать. В конце концов, она тоже в каком-то смысле обманула его, потому что по приезде в Барселону она не пошла навещать никаких родственников, а отправилась в контору по усыновлению в поисках родившейся в сорок четвертом году девочки, у которой фамилия могла быть Фонтельес, а мать звали Розой. Если только она родилась в Барселоне. Потеряв два часа на безуспешные поиски в огромном ворохе данных, она решила пойти по призрачному следу, на который навели ее тетради Ориола, где упоминался некий доктор Аранда, возможно специалист по туберкулезу, работавший, возможно, в туберкулезной больнице. Однако и здесь ее ждало разочарование: послушайте, сеньора, на что вы рассчитываете, какой-то врач, работавший в сороковые годы… И она ушла с поникшей головой, думая, что, может быть, и правда пора остановиться, кто заставляет ее вмешиваться в чужую жизнь, ведь я не историк, не детектив, не родственница участников событий; однако она понимала, что безнадежно вовлечена в эту историю уже хотя бы потому, что прочла тетради Ориола. Пока Тина размышляла обо всем этом, направляясь к выходу из больницы, из-за стойки вышла медсестра, сидевшая рядом с той, к кому она первоначально обратилась, и сказала, что на чердаке больницы лежат пакеты с регистрационными карточками, в свое время рассортированные и перевязанные бечевкой, их очень легко разобрать; и когда у Тины все руки уже были перепачканы серой пылью, скопившейся на хрупких, с легким запахом плесени бумажках, она обнаружила среди врачей, работавших с сорок второго по сорок девятый год, доктора Жозепа Аранду и поняла, что если записи в те годы велись более-менее аккуратно, то она сможет отыскать имена пациентов доктора. В списках поступивших в больницу в интересующие ее годы она нашла десятки женских имен, среди них несколько Роз, но возраст ни одной из них не подходил. Когда Тина уже начинала понимать, что бездарно теряет время, ей пришло в голову посмотреть личное дело доктора Аранды. Оказалось, что он служил также и в больнице Торакс в Фейшесе. С поистине евангельским упорством она взяла новый след, отдавая себе отчет в том, что во второй половине дня у нее номерок к врачу и ей надо подготовиться к визиту, а вечером – ужин с матерью, к которому надо готовиться гораздо более тщательно, чем к посещению врача. Через два часа она уже сидела в архиве больницы Торакс в Фейшесе и оторопело смотрела на четыре карточки женщин с детьми. Только одну из них звали Роза. Роза Дакс. Но у нее был сын, а не дочь. Еще один ложный след.

В семь часов уже темнело. Женщина, о появлении которой извещал ее хриплый кашель, сидела с ребенком на руках в пустынном помещении с высокими потолками. Вошла сестра Рената.

– У доктора Аранды очень много дел, он будет занят до самой ночи.

Ответа она не дождалась, потому что в этот момент женщина потеряла сознание, но, падая, инстинктивно прикрыла новорожденного руками. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит в огромном зале на кровати, отделенной от других кроватей чем-то вроде тканевой ширмы, и над ней склонилось юное лицо сестры Ренаты; словно сквозь сон, она услышала, как монашка говорит да, она проснулась, доктор. И снова погрузилась в беспамятство, не в силах даже спросить о своем ребенке. Она не слышала, как доктор Аранда, нахмурив лоб, говорит все очень скверно, не знаю, можно ли что-то сделать; почему она пришла так поздно?

Некому было объяснить ему, что, когда Роза сбежала из Торены, сделав все возможное, чтобы ее муж не смог ее отыскать, она не поехала ни к каким родственникам и даже не связалась с ними. Она поселилась в очень скромном пансионе на Пласета-де-ла-Фонт, в Побле-Сек, и там благополучно разрешилась от бремени с помощью повитухи, которую кто-то из пансиона срочно отыскал поблизости. Мальчик выглядел здоровым и крепким; она дала ему имя Жоан и зарегистрировала как сына матери-одиночки, Жоан Дакс. Потом она написала письмо Ориолу, в котором сообщала Ориол, считаю своей обязанностью известить тебя, что у тебя родилась дочь и что она здорова. Я никогда не привезу тебе дочь, потому что не хочу, чтобы она знала, что ее отец – фашист и трус. Не пытайся найти меня и не посылай никого на поиски: я не живу у твоей тетушки, мы с дочкой справимся со всем сами. Я больше не кашляю. Наверняка это ты вызывал у меня кашель. Прощай навсегда. И, кашляя, она поставила подпись под этим полным лжи посланием в надежде на то, что теперь уж Ориол точно ее не найдет. Тина подумала как это жестоко; но я, пожалуй, сделала бы то же самое. Возможно. Хотя не знаю. Если я не в силах сказать Жорди в лицо, что он сукин сын, что бы я сделала на месте Розы? Поскольку Роза не желала получать на почте деньги, которые наверняка ей посылал Ориол, она стала зарабатывать на жизнь, штопая носки, изготавливая налокотники и наколенники и пытаясь забыть о том, что когда-то была счастлива и думала, что мир прекрасен. Вот чего она не предвидела, так это усиление кашля и лихорадку, которая больше ее не покидала. Поэтому она потратила те немногие деньги, которые ей удалось скопить, на нескончаемое путешествие в Фейшес в надежде, что доктор Аранда проведет тщательное обследование и поможет ей поправить здоровье. Но вместо того, чтобы поправить ей здоровье, смертельно усталый доктор Аранда, который к тому времени уже много часов проработал без перерыва, нахмурил лоб и повторил да, все очень скверно. А почему она спрашивала обо мне?

– Она сказала, что была вашей пациенткой. Вы ее не помните?

– Как я могу помнить всех пациентов, которых… А что с ребенком?

Ребенок выглядел совсем неплохо, словно твердо вознамерился проигнорировать тот факт, что он сын отца-фашиста и больной матери, что оба его родителя приговорены к смерти и приговор скоро будет приведен в исполнение. Малыш Жоан унаследовал все самое хорошее от Ориола и Розы и сладко улыбался, посасывая большой палец.

Доктор тщательно осмотрел младенца: с ним все было в порядке. Он вернул его сестре Ренате, которая приняла малыша на руки, в то время как врач никак не мог избавиться от мысли, что единственное, чего ему по-настоящему хочется, так это вдоволь полакомиться сей ангельского вида молоденькой монашкой; эта девушка, недавно назначенная старшей сестрой, источала такой восхитительный аромат юности, что он совершенно потерял голову; время от времени он ловил себя на том, что, глядя на нее, он живо представляет себе ее обнаженное тело и воображает, как заключает ее в свои объятия, а она улыбается и говорит я люблю тебя, доктор. Сестра Рената удалилась с ребенком на руках, но, прежде чем уйти, бросила на врача сияющий взгляд, такой сияющий, что мужчина решил, что она угадала его мысли, и покраснел. Ему даже в голову не пришло, что монашка просто очень взволнована, поскольку понимает, что ребеночек останется один, если его мать не переживет эту ночь.

Роза пару раз просыпалась, сказала, что сына зовут Жоанет, и под воздействием убедительных интонаций умиротворяющего голоса сестры Ренаты нехотя призналась, что отца мальчика зовут Ориол Фонтельес и что живет он очень далеко.

– Да хоть на краю света, скажи нам, где именно, и мы отыщем его.

– Нет, я не хочу, чтобы ребенок остался с ним.

– Почему?

Приступ кашля. Сестра Рената продолжала поглаживать ее руку и терпеливо ждала, пока больная успокоится. Потом мягко, словно смазывая слова вазелином, повторила:

– Так что, Роза… Почему ты не хочешь, чтобы малыш остался с ним, если он его отец?

– Потому что он… Я не хочу, чтобы мой сын воспитывался под его влиянием.

– Почему ты этого не хочешь?

– Мы мыслим по-разному. Совсем по-разному.

Сестра Рената помолчала. Ну и ну. Потом с недоверием на кончике языка:

– Политические разногласия?

Роза с неимоверным усилием слегка приподнялась на постели и хриплым голосом сказала сестре Ренате поклянись мне, что, если я умру, ты сделаешь все возможное, чтобы отец этого ребенка не смог никогда его найти.

– Клянусь, – сказала монашка-клятвопреступница.

– Спасибо. – Изнеможенная от совершенного усилия, Роза рухнула на постель, и ее взгляд затерялся в горячечном бреду.

– Не бойся, Роза, я с тобой.

Она оставалась с больной до тех пор, пока Роза, совсем обессиленная, не забылась тревожным сном. Тогда монашенка занялась осмотром ее сумки, надеясь найти хоть какую-то зацепку, пока не явилась ее сменщица. И тогда, вместо того чтобы отправиться спать, она прошла в свой рабочий кабинет, взвесила тяжесть грехов на стоявших там весах, сочла, что солгать – это меньший грех, чем бросить новорожденного на произвол судьбы, бросила взгляд туда, где Роза из последних сил боролась за то, чтобы выжить ради своего сына, и заказала телефонный звонок в деревню Торена. В руке у нее была карточка некоего Пере Серральяка, мраморщика из Сорта, проживающего в Торене. В Торене было всего десять телефонов. Ее с большим трудом соединили с телефонисткой; она попросила связать ее с Серральяком, но ей ответили, что у него нет телефона, и сказали, что могут сходить за ним. Тогда она прямо спросила об Ориоле Фонтельесе, и Синтета, телефонистка, крайне взбудораженная всем, что происходило в тот момент в Торене, сказала это учитель, что ли? Вы имеете в виду учителя? И монашка-клятвопреступница инстинктивно потупила взгляд, как, по всей видимости, делала это в присутствии доктора, и спросила так Ориол Фонтельес – учитель? И через несколько секунд добавила я должна с ним поговорить по чрезвычайно важному делу, очень серьезному делу.

Синтета, вся в слезах, не обнаружила учителя в школе и, заметив свет в церкви, подумала, что, может быть, священник… После долгого ожидания и пощелкивания в трубке сестра Рената услышала властный женский голос, который сказал слушаю, с кем я говорю. Сестра Рената объяснила, что ей необходимо во что бы то ни стало связаться с доном Ориолом Фонтельесом. Элизенда колебалась. Она собиралась было уже повесить трубку, но ее остановило природное чутье на важные вещи, хотя в тот момент ей было совсем не до тонкостей восприятия. Сестра Рената настаивала на необходимости разговора непосредственно с сеньором Ориолом Фонтельесом.

– Он не может подойти… Это… Это невозможно, – бесконечно усталый голос Элизенды.

– Но у меня для него крайне важное сообщение.

– Сеньор Ориол Фонтельес только что умер, – ледяной голос Элизенды.

– Простите. Я…

Несмотря на все, что происходило с ней в эту минуту, Элизенда сохраняла самообладание.

– О чем вы хотели с ним поговорить?

– Ну, понимаете… дело в том, что его жена умирает.

– Роза?

– Да. Их сын у нас.

– Но у Ориола Фонтельеса дочь.

– Нет, сын.

Несмотря на все, что в этот момент происходило в Торене, несмотря на все эти поистине ужасные вещи и даже на то, что все четыре общественные лампочки, не выдержав такого напора ненависти и злобы, разом погасли, Элизенда осознала важность известия и, стараясь не думать о звучавших на улице выстрелах, сказала:

– Я – близкий друг семьи. Поэтому я лично позабочусь о мальчике. Я отправлю своих адвокатов по адресу, который вы мне укажете.

Сестра Рената, вожделенная мечта доктора, услышав в этом невозмутимом голосе властные нотки, требующие от нее полного подчинения, повесила трубку, особенно обеспокоенная словом «адвокаты»; она решила, что, видимо, прежде всего ей следует посоветоваться с начальством, и подумала, что ей придется признаться в том, что она солгала у постели больной, а также что если бедная женщина все же выживет, то она не сможет смотреть ей в глаза; при этом она и думать не думала о том, что доктор, когда она рядом, не может оторвать от нее глаз и только и мечтает о том, чтобы провести доскональный осмотр ее тела, а также о том, что в свои двадцать с небольшим, спустя три года после того, как она вступила в орден с твердым намерением полностью посвятить себя служению немощным, она по воле обстоятельств оказалась единственной распорядительницей судьбы младенца.

Было уже темно, когда Тина вышла из больницы, размышляя над тем, что Роза так и не узнала всей правды о муже, который обманывал ее не только с любовницей, но и с тайной войной. Жоан. «Мою дорогую безымянную доченьку» звали Жоан, и в этой больнице его след окончательно теряется, как если бы мальчик умер вместе с Розой. Смятение, в которое ее погрузили сделанные открытия, не позволили Тине расслабиться во время посещения врача, и ее гинеколог, в этот раз необычно молчаливая, проводя осмотр, сделала ей больно, после чего, когда они уже сидели друг напротив друга, долго молчала, устремив взгляд в пустоту, отчего Тине стало совсем не по себе.

– Скажите мне все как есть, доктор.

Врач посмотрела на нее, потом робко, почти незаметно улыбнулась и порывистым движением взяла лежавшие перед ней бумаги, словно защищаясь ими от неведомого врага.

– Необходимо удалить опухоль, – наконец сказала она почти неслышно.

Ну вот, Тина всю жизнь боялась этого мгновения, и теперь этот отвратительный момент наступил. Теперь агрессивная химиотерапия в больших дозах, резкая потеря веса, облысение и смерть.

– Она очень большая?

– Метастаз нет, и это очень хорошо. Но операцию надо делать как можно скорее.

– Но я не взяла с собой пижаму.

Несмотря на все напряжение, доктор улыбнулась. Потом взяла ежедневник, и они определились с датой госпитализации. Врач заверила Тину, что будет все держать под контролем, что химиотерапия не будет слишком агрессивной, что опухоль обнаружена вовремя, я бы сказала, более семидесяти процентов за то, что все обойдется, сюрпризов в таких случаях практически не бывает, что Тине, в общем-то, насколько это возможно в подобной ситуации, даже повезло; и уже в такси, глядя широко раскрытыми глазами в никуда, она повторяла ни фига себе, и она еще говорит, что я должна быть довольна, и ужин с матерью был очень нелегким, особенно когда ей пришлось выдержать заупокойные причитания несчастной бабушки по поводу того, что ее единственный внук исчез, ничего не объяснив, ограничившись лишь коротким, торопливым звонком бабушка, я ухожу в Монтсеррат, а она: что значит «ухожу в Монтсеррат»? А он: я стану монахом. Бабушка подумала, что Арнау шутит, и никому ничего не сказала. Даже дочери не позвонила, поскольку просто-напросто не поверила. И теперь с открытым ртом выслушала подтверждение сей нелепой шутки от своей дурочки Тины, которая позволила бежать ее единственному внуку.

– Мама, не начинай. Так уж случилось, ничего не поделаешь.

– Это ваша вина.

Да, я знаю, что весь мир – моя вина, но думаю, что если Арнау захотел бы поделиться своими мечтами, он бы удивил нас ничуть не меньше, чем тебя.

– В этом нет ничьей вины. Он принял решение взрослого мужчины.

– Вы его плохо воспитали. – После долгого, многозначительного молчания: – Ну а как поживает Жорди?

Рога мне наставляет.

– Хорошо.

– А ты? Что с теми неприятными ощущениями?

Рак груди.

– Ничего, все прошло.

39

Мадам Корин (вне работы Пилар Менгуал) с тревогой посмотрела на даму и двух ее спутников. Она не смогла толком разглядеть лицо сеньоры, поскольку оно было скрыто темной вуалью.

– Вы понимаете, что если я сделаю то, что вы требуете, то потеряю клиента?

– Ваши производственные проблемы меня совершенно не волнуют, – сказал бледный адвокат Газуль, стряхнув на блюдечко пепел.

– А меня очень даже волнуют. – Она повысила голос: – Да что вы о себе возомнили…

– Если вы будете упорствовать, – мягко перебил ее Газуль, не глядя ей в глаза и делая затяжку, – нам не останется ничего иного, как отправиться в полицию, где мы заявим, что, вопреки официальному запрету самого каудильо, Гнездышко продолжает процветать, и укажем его точный адрес; скорее всего, первым делом здесь появится отряд возмущенных фалангистов, которые разнесут все в пух и прах; а потом явится полиция, и тогда мы расскажем о том, что случилось здесь в прошлое Рождество с галисийской девушкой. – Он выплюнул крошку табака и любезно улыбнулся мадам. – Это наше контрпредложение.

Мадам, побледнев от ярости, встала, подошла к одному из шкафчиков, открыла дверцу ключом, который у нее был в руке, и извлекла оттуда другой ключ, с которого свисала бирка с номером пятнадцать; у Элизенды екнуло сердце.

– Третий этаж. – Газуль вырвал ключ у нее из руки. – И бога ради, не шумите.

Полный мужчина незаметно подмигнул слезящимся глазом даме под вуалью, и все трое покинули гостиную Гнездышка, направившись к лестнице, ведущей на третий этаж.

– Черт бы побрал этих благородных сеньор, которые грязнее последней шлюшки, – пробормотала мадам, когда гости покидали гостиную. Все трое резко, как по команде, остановились.

– Что вы сказали? – спросил полный мужчина угрожающим тоном.

– Может, вы еще и злиться мне запретите? – ответила мадам, повысив голос и не демонстрируя ни малейшего страха.

– Оставьте ее, – приказала сеньора Элизенда, направляясь к лестнице. Оба мужчины бросили на мадам Корин самый испепеляющий взгляд, на какой только были способны, и последовали за сеньорой.

Газуль вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь, и все трое без всякого предупреждения вошли в комнату. Дон Сантьяго Вилабру Кабестань (из рода Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре) усердно занимался куннилингусом с молодой пышнотелой женщиной, которую Элизенда сразу узнала: шлюха Рекасенс. Тита, сестра Пили, Милонга, как ее все называют. Сеньор Вилабру, голый, с готовым к подвигам членом, испуганно обернулся. И тут же смертельно побледнел, увидев свою дражайшую супругу, которую не навещал уже пару месяцев, а может быть, и больше; Элизенда, убрав вуаль с лица, решительно направилась к сладкой парочке, в то время как Тита Рекасенс, не понимая толком, что происходит, судорожно сводила ноги. Сантьяго Вилабру прикрыл член обеими руками, а Тита тем временем спрыгнула с кровати с намерением исчезнуть.

– Не двигайся, – властно произнесла Элизенда.

Тайные любовники были так ошеломлены, что оказались не в состоянии контратаковать. Тита застыла на месте, а Сантьяго остался стоять, бледный, красный, зеленый, с единственным желанием оказаться где-нибудь в другом месте.

– Ну а теперь, – сказала ему Элизенда, – ты подпишешь пару бумаг.

– Но что происходит? Чего ты хочешь?

– Сеньор Карретеро, – заявила дама, указывая на сопровождавшего ее полного мужчину, – составит нотариальный акт, удостоверяющий данную ситуацию.

– Ах, ты хочешь меня шантажировать…

– Не знаю. – И обращаясь к Тите Рекасенс: – Мой муж приходит сюда два раза в неделю: один раз – к тебе, а другой – к проститутке. – С любезной улыбкой: – Будь осторожна, возможно, он тебя уже заразил какой-нибудь дурной болезнью, потому что ему нравятся женщины, поднаторевшие в своем нелегком труде.

– Да ты…

– Да. Сказать тебе, кто есть ты?

– Минуточку, сейчас я оденусь.

– Нет. Стой где стоишь.

– И не подумаю.

– Очень хорошо. – Обращаясь к Тите Рекасенс: – У тебя не смазался макияж, красотка? – И сухим тоном – Газулю: – Пусть войдут фотографы.

Однако никакие фотографы не вошли, Тита Рекасенс была отправлена в ванную комнату, а сеньор Сантьяго Вилабру Кабестань (из рода Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре) сделал все, что от него потребовали, оставаясь при этом в чем мать родила. В первом документе речь шла об усыновлении четой Вилабру-и-Вилабру ребенка по имени Марсел, родители неизвестны.

– Это еще что такое?

– Не твое дело.

– Но что это за история?

– Подписывай молча.

Газуль протянул ему ручку, и для подписи документа Сантьяго Вилабру пришлось воспользоваться ложем греховной любви, на котором он совершенно нагой засвидетельствовал свое горячее желание усыновить ребенка.

– Что ты со мной делаешь, Элизенда?

– Что ты делал со мной все это время, с тех пор как мы вернулись? Да и раньше тоже.

Во втором документе речь шла о том, что сеньора Элизенда Вилабру Рамис (из семейства Вилабру из Торены и Пилар Рамис из Тирвии, той еще шлюхи, но лучше я промолчу из уважения к бедному Анселму) является бенефициаром по завещанию всего состояния сеньора Сантьяго, включающего в себя пять объектов недвижимого имущества в Барселоне, значительные земельные угодья в долине Ассуа и других районах комарки, а также крупные денежные капиталы, которые хоть и подверглись в последнее время заметному сокращению, но пока не в особо угрожающих масштабах, ибо сеньор Сантьяго Вилабру Кабестань (из рода Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре) в свое время принял решение, что ему удобнее жить на ренту. Подписано и удостоверено в Гнездышке двадцатого ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года.

Газуль тут же выхватил у Сантьяго ручку, словно опасаясь, что тот спрячет ее в каком-то непредсказуемом месте.

– Лучше тебе больше не приезжать в Торену, – сказала Элизенда. – А если все же такая необходимость возникнет, предупреждай заранее.

– У меня есть полное право приезжать туда, когда мне захочется, – решил он вставить для порядка. – Например, чтобы увидеться со своим сыном, разве нет?

– Я купила себе квартиру в Барселоне. Ты можешь оставить себе квартиру в Саррье, и будь добр, постарайся не приезжать в Торену. Даже ради того, чтобы взглянуть на моего сына.

– Вы получите копию нотариального акта, – безразличным тоном проинформировал его нотариус Карретеро.

– Я брошу ее в огонь.

– Разумеется, вы можете спокойно это сделать. – Юрист посмотрел ему в глаза и впервые за весь вечер улыбнулся и покачал головой. – Наверняка так вам будет приятнее. – К Элизенде: – Я закончил, сеньора.

– Вы можете продолжить свои милые игры, – любезно сказала Элизенда. – Хочешь, я тебе напомню, на чем вы остановились?

40

Небо было усыпано звездами, так что при их свете можно было передвигаться совершенно спокойно, не боясь на что-нибудь наткнуться. Пожалуй, он никогда не видел его таким чистым и ясным. Хлынувший во второй половине дня ливень до блеска отмыл все вокруг, не оставив ни пылинки. Он посмотрел на небо и сказал себе как бы мне со счастливым сердцем хотелось любоваться этим чудом. Уже давно все внутри у него обливалось слезами, и ему было неуютно оттого, что в мире существуют такие ошеломительные, берущие за душу картины, потому что он не мог разделить свои впечатления ни с Элизендой, которая уверена, что я спокойно сплю в своей школе, ни с Розой, которая не знает, что не такой уж я и трус, ни с незнакомой мне доченькой. Прежде чем вступить на белую ленту дороги на Шивирро у подножия скалы Фитера, возле того места, где заканчивается тропа, спускающая с горы Комета, командир взвода, угрюмый астурийский шахтер с блестящими глазами, остановился так резко, что Ориол, погруженный в свои переживания, буквально уткнулся в него носом. Весь взвод, как по команде, разом присел и замер на месте, воцарилась мертвая тишина, и Ориол понял, что эти люди давно привыкли при необходимости безропотно превращаться в камень. Вполне возможно, что внутри у них тоже все обливается слезами; но они умели полностью сливаться с окружающим пейзажем. Он невольно сделал глубокий вздох, и тут же чья-то рука нервно ущипнула его за спину, давая понять, что лучше молча умереть от удушья, чем перестать быть камнем. И тут он понял, в чем причина их остановки. По дороге, на которую они собирались выйти, приближался звук шагов и веселый перезвон колокольчиков. Козы? Овцы? Коровы? Задолго до того, как он смог что-то разглядеть, послышался хриплый голос пастуха. Когда же его взгляд немного привык к более светлой, чем окружающий пейзаж, ленте дороги, он увидел, что веселенькими овечками была целая рота полицейских, а пастух был в чине капитана. С какой стати они патрулируют местность на такой высоте? Наверняка в голове военного командования произошли какие-то изменения, потому что до этого момента они систематически избегали подобных рейдов по Сьерра-д’Алтарс и лесным массивам, поскольку опасались, что на такой пересеченной местности не успеют отреагировать на внезапное нападение и понесут серьезные потери.

Вооруженная до зубов отара овец прошла мимо немногочисленного взвода маки, основательно усиленного местным школьным учителем, который дрожал как осиновый лист. Отару сопровождал густой терпкий запах, который, словно эхо, возвещал о ее появлении. После долгого ожидания командир взвода поднялся. Ориол подошел к нему.

– Они ходят тут уже много часов. Похоже, эта рота сбилась с пути, – шепнул он ему на ухо.

– Почему ты так думаешь?

– Потому что они идут в противоположную от Сорта сторону, бредут ночью и при этом еще засветло попали под дождь.

– Откуда ты это знаешь?

– Разве ты не заметил, как они воняют мокрой шерстью? Они точно заблудились!

Пулемет и восемь патронных лент, по три ручных гранаты на каждого и восемь винтовок, нерасторопных, но надежных. Взвод из десяти человек бесшумно повернул назад и устроил засаду на повороте на Соланет. Они установили пулеметный расчет с двумя пулеметчиками прямо на дороге, скрыв его за скалистыми валунами, что чередой спускались к месту их дислокации. Сигналом послужат два выстрела, которые нейтрализуют пастуха и подпаска, командира и его помощника; они надеялись, что, оставшись без раздающего приказы начальства, жандармы бросятся врассыпную вниз по горе, пытаясь увернуться от пулеметных очередей и выстрелов из восьми винтовок. Это была чистой воды импровизация, результат которой трудно было предугадать, и командиру взвода очень хотелось, чтобы лейтенант Марко находился сейчас рядом и одобрил тактический план учителя, который, похоже, оказался гораздо более смекалистым, чем можно было подумать.

Самое сложное – совладать с пальцами, которым не терпелось нажать на курок еще до того, как вся полицейская рота покажется из-за поворота. Командир прицелился в пастуха, послышались первые выстрелы, и пулемет начал изрыгать смертоносные очереди. Ориол Фонтельес, учитель младших классов, разумеется, не знал, что с военной точки зрения лучший способ планирования атаки состоит в том, чтобы предвидеть реакцию противника и превратиться в его слепую судьбу, как сестра Рената, вожделенная мечта доктора. Ориол не знал этого, потому что никогда не принимал участия в реальных военных действиях, а в момент боевого крещения человеку никто не будет объяснять таких тонкостей, хотя, судя по всему, у меня явно есть склонность к решению стратегических задач. Ты ведь не ожидала этого? Вот видишь, я изучал педагогику, а мог бы прославиться… Хотя сейчас мне не до шуток, Роза. Кому я пишу, тебе или нашей дочке? Не знаю. Но как бы то ни было, я не могу не рассказать тебе, что был совершенно ошеломлен, видя, как при первых же выстрелах жандармы действительно бросились врассыпную, беспорядочно, наугад паля по внезапно возникшим из-за буков призракам и питая напрасную надежду, что капитан или лейтенант скажут им, что надо делать (пастух – с пулей в гортани, а подпасок – в приступе паники, ни жив ни мертв, пластом на земле); они стремглав метнулись вниз по склону, огибая буки и надеясь таким образом избежать страшной участи, ибо снизу никаких выстрелов не доносилось. Еще тридцать исполненных призрачных надежд шагов, и они послушно рухнули в овраг Форкальетс, издавая пронзительные крики, заглушавшие шум выстрелов, которые сыпались на них с обрыва, и распластали свою память на белых камнях пропасти, словно осознав, что именно из этих каменных плит с бесконечным терпением вырубает свои надгробия Пере Серральяк-каменотес. Словно спеша завершить цикл. Словно тоскуя по теплу студеной могилы.

Ориол стрелял из маузера. Он был уверен, что убил двоих или троих. Троих. И не испытывал ни малейших угрызений совести, потому что перед его взором сияли огромные глаза Вентуреты, которые смотрели на него в зале мэрии, видимо в надежде, что учитель проявит смелость и спасет его. И еще он слышал хрип смертельно напуганного крестьянина из Монтардита, их маяка; но кого он больше всего мечтал видеть перед собой, так это Валенти Таргу. Он бы разрядил с десяток обойм в его левый глаз, чтобы хоть немного высветлить свои воспоминания о Вентурете.

На следующий день, после долгих часов поисков (местность и доступ к ней были совсем непростыми), власти подвели итог подлой и предательской операции несуществующих партизан, врагов Отечества: шестнадцать человек с размозженными черепами на дне оврага Форкальетс, капрал, который, как фаршированная маслина, завис на ветке бука, когда тоже радостно спешил расплющить себе голову на дне пропасти, четырнадцать человек, убитых выстрелами из винтовки, семь обездвиженных раненых, а остальные – белые от ужаса, убедившиеся в том, что провести ночь одному в лесу или на голой горе под открытым небом, судорожно сжимая маузер, до рези в глазах вглядываясь в темноту, гораздо страшнее, чем просто умереть от холода. Ну и плюс к этому капитан с разверзнутым ртом и несчастный подпасок, все еще парализованный от страха и от мысли о крестном пути, который ему предстояло ныне преодолеть, ибо он не мог предъявить ни единой охранной грамоты хотя бы в виде легкой раны, что смягчила бы позор его малодушия.

Лейтенант Марко смотрел на командира взвода и на Ориола Фонтельеса. Ученик генерала и всезнайка.

– Двенадцать человек против более чем восьмидесяти врагов. – Он взглянул на своего товарища. – Безрассудство никогда не считалось воинской добродетелью.

– Но мы действовали наверняка. Место было просто идеальное. – Указывая на всезнайку: – Понимаете, он здорово разбирается во всех этих маневрах. – И с некоторым восхищением: – Это была его идея.

– Это не его дело, – сухо сказал Марко, все еще мрачно глядя перед собой. Потом сделал знак, чтобы они следовали за ним.

Они вошли в самое просторное помещение дома, пол которого одновременно служил потолком хлева; когда-то, во времена нищенские, но гораздо более счастливые, содержавшаяся там скотина обогревала своим теплом тех, кто наверху дрожал от холода. Там их уже давно поджидали десять обветренных лиц. Злых лиц. Лейтенант Марко без проволочек объяснил им, в чем состоит Большая Операция, почему следует зажечь тысячу очагов напряженности в зоне проведения акции и что практически операция уже началась, поскольку этой ночью была ликвидирована целая рота жандармерии. Теперь нужно многократно множить подобные акции, заставить их сильно нервничать везде и повсюду.

– А в чем все-таки состоит Большая Операция?

– Армия маки захватит полуостров и свергнет фашистскую диктатуру.

Молчание. Задача была гигантской и немыслимой для людей, измотанных каждодневным бегством от врага.

– И что, у маки так много людей?

– Мы привлекаем людей извне. И изнутри тоже. – Лейтенант инстинктивно взглянул на Ориола, но тут же отвел глаза. – Это будут очень напряженные недели.

– А когда все начнется? И откуда? Кто руководит операцией? Какова возможность того, что?.. Что предполагается затем? Они рассчитывают на то, что народ восстанет? А они знают, что люди устали? Они все взвесили?

– Больше мне ничего не известно. У меня только приказ сообщить вам об операции.

– А почему мы не можем присоединиться к армии маки?

– Наша миссия состоит в том, чтобы превратиться в огромный гнойник на фашистской заднице, как сейчас, только еще больше.

Вот так, доченька: играешь со смертью, чтобы в конечном счете превратиться в прыщ на заднице. Итак, моя великая цель на данный момент – стать мерзким фурункулом на заднице франкистской армии и всех фашистов, вместе взятых.

Спустя двадцать восемь лет после описанных событий в овраге Форкальетс уже не оставалось никаких останков погибших в хитроумной ловушке учителя из Торены. Сын Пере Серральяка давно закупал мрамор у оптовика из Сеу, который, в свою очередь, делал закупки в самых разных местах. Много снега выпало с той поры. Марсел безукоризненным движением притормозил лыжи как раз в том месте, где его отец когда-то порекомендовал командовавшему взводом астурийскому шахтеру установить пулемет: посередине дороги, чтобы перерезать путь пастуху и подпаску и вызвать разброд, шатание и панику в оккупационном овечьем стаде.

– Здесь. Вот здесь, – сказал Марсел. С ним был не пулемет, а девушка с длинными черными волосами, прикрытыми желтой вязаной шапочкой; она затормозила в точности в том месте, в котором велел Марсел.

– Прекрасно. Думаю, ты уже можешь кататься самостоятельно.

– Но мы же не на трассе, правда?

– Не волнуйся, я знаю местность как свои пять пальцев.

Как он тосковал по Кике. Они вместе прокладывали новые маршруты, расставляли флажки для лыжных гонок, обсуждали подъемную мощность канатной дороги и девичьи ножки, и жизнь была юной и прекрасной. Но однажды, после того, что случилось в дýше, Кике вдруг, не сказав ему ни слова, исчез. Не вдаваясь в детали, мама объяснила, что на инструктора завели какое-то дело в Санкт-Морице, и если это было действительно так, то он правильно сделал, что уехал, но ведь мог же этот сукин сын хоть словечко ему сказать. Или два. Ну хоть что-то. Потому что как бы Марсел ему ни завидовал, как бы ни презирал и даже ненавидел, он любил его. И Кике для него всегда останется Кике, его наставником в искусстве секса, в сексе как искусстве в душевых кабинках на Туке, а позднее – в Белом домике или в Гнездышке, где он познакомил юношу с настоящими женщинами, не такими, как бесцветные подружки подпольных плейбоев. И вдруг вот так бесследно исчезнуть, будто его и не было вовсе, дурака этакого.

– Ну что, возвращаемся?

– Подожди немножко. Разве все это не прекрасно?

Она ответила, что да, прекрасно. Марсел Вилабру жадным взором обозревал пейзаж, который так любил. Разумеется, он не мог знать о маршруте, проложенном здесь Ориолом Фонтельесом, его отцом, который в свое время с неизбывным страхом проделал этот путь более пятидесяти раз, и всякий раз ночью, влача на себе легкое или полулегкое вооружение, проклиная тяжесть ящика боеприпасов, восхищаясь твердокаменным молчанием партизан, каждый из которых таил в глубине души свой мир боли, забвения и тоски, не позволяя ему вырваться наружу из страха, что глаза утратят меткость, если слезы затуманят взор.

– Да, очень красиво. Ну что, обратно?

Тогда он поцеловал ее; получилось неловко, сбоку – из-за лыж. Но это был глубокий, страстный поцелуй в губы. Видя, что девушка ему ответила, он вдруг осознал, что впервые с тех пор, как женился на Мерче, если не считать проституток и случайных нордических подружек, целует женщину, чье имя ему известно и в которую он вполне может влюбиться. Он выдержал целый долгий год бесконечной самоотверженной верности. Ну хорошо, сбросим со счетов Баскомпте и еще эту, как ее, Нину. Ну и еще кое-кого.

– Пошли обратно, не делай глупостей, – сказала она, отстраняясь от него и ступая на лыжню.

Марсел подумал ну да, глупости, но ты сама меня провоцируешь. Во время спуска на лыжную базу они не проронили ни слова; молча скользили по склону, где когда-то выстрел из винтовки разнес голову пастуха-капитана; молча огибали огромную ель, возле которой однажды ночью рыдал Ориол Фонтельес, чувствовавший, что силы покидают его, поскольку вот уже шесть суток кряду ему удавалось поспать не больше трех часов. Внизу их ждала Мерче, немного беременная, слегка утомленная, слегка обеспокоенная, потому что уже половина третьего и я умираю от голода. То ли по причине конспиративного поцелуя или по какой другой, но Марсел не возражал и не заявлял, что хочет еще покататься, а воспитанно попрощался с девушкой с черными волосами, подарившей ему тайный поцелуй, а также еще с парой клиентов и покорно направился вслед за Мерче к машине.

Двенадцатичасовая месса в церкви Сант-Пере в Торене, на которой присутствовали все местные уважаемые люди, то есть сеньора Элизенда Вилабру из дома Грават, алькальд и руководитель местного отделения движения сеньор Валенти Тарга, Ориол Фонтельес, заместитель руководителя местного отделения Фаланги и штатный учитель деревни, верный Хасинто Мас, шофер со шрамом, специализирующийся на хранении секретов сеньоры, Аркадио Гомес Пье, охранник с кудрявыми волосами, известный своей преданностью сеньору Валенти, и Баланзо, охранник с тонкими усиками, а также еще дюжина-другая верноподданных, всегда безропотно присутствующих на всех мероприятиях, проводимых первым в истории деревни алькальдом, выполнявшим лишь обязанности алькальда, завершилась кратким собранием в тени атриума, к которому с удовольствием присоединился отец Аурели Бага и на котором алькальд Тарга раздавал благословения и выносил приговоры. О, как отрадно повелевать, когда самое твое существо источает власть или, как сказал бы отец Бага, когда все признают власть, которую нам дарует Бог. И вот так, говоря да, нет, посмотрим и тому подобное, они убивали время до тех пор, пока у них не разыгрался аппетит и они не отправились отведать вермута в таверну Мареса, что отнюдь не порадовало хозяина заведения, ибо сии еженедельные нашествия были для него сущим разорением: ведь счет Тарге он предъявлять не осмеливался. Сеньора же Элизенда, которая никогда, ни под каким предлогом не заходила в местные питейные заведения, отправилась домой, поскольку это был один из немногих дней, когда она принимала у себя управляющего и могла спокойно поговорить о скотине, тоннах сена, стоимости фунта мяса, состоянии здоровья коров и овец и о возможности покупки земель, расположенных за Батльиу. Священник отвел Ориола в сторону и с самыми добрыми намерениями, горя желанием помочь сему добропорядочному человеку, спросил его, может ли он что-то сделать, чтобы поспособствовать воссоединению семьи.

– Мне кажется, это вас не касается, святой отец. Моя жена уехала из-за проблем со здоровьем.

– Однако в деревне говорят, что причина в ином. Не следует подавать людям дурной пример. К тому же я нахожу, что вы просто чахнете на глазах. Если вы пожелаете облегчить свою душу, я…

– Вы не имеете никакого права вмешиваться в мои дела. – Ориол с некоторым презрением посмотрел в глаза священника и решил солгать: – К тому же мы с женой время от времени видимся.

– Но…

– Разве вы не слышали, как она кашляет? – Учитель повысил голос, но не для демонстрации власти, которой его наделил Господь (это было совсем не так) или которую источало самое его существо (и это было не так), а просто выражая свое раздражение. – Разве вы никогда не обращали внимания, какая она бледная?..

– Но почему в таком случае ты не последовал за ней, сын мой? Долг всякого добропорядочного супруга…

– Всего хорошего, святой отец. До следующего воскресенья, если только я смогу прийти.

Еще один враг, доченька. Как же легко я внушаю людям ненависть.

Валенти сказал присутствующим, чтобы они шли в бар, а сам остался с Ориолом, подхватил его под руку, и они совершили променад по Средней улице, как два старых добрых приятеля; алькальд немного выждал, пока Ориол справился со своим раздражением.

– Не обращай на него внимания, – сказал он, имея в виду священника, – ты же знаешь, здесь всяк по-своему с ума сходит.

Ориол не ответил. Валенти остановился и взглянул на него:

– Знаешь новость?

– Да, об этом все только и говорят. – Учитель изобразил крайнюю озабоченность. – Что, целая рота? Сто человек?

– Восемьдесят. Кое-кто выжил. Похоже, их атаковал отряд из более чем сотни маки.

– Откуда же взялось столько народу?

– А ты где был вчера? Я тебя в деревне не видел.

– Ну как, роту истреблял.

– Даже в шутку никогда такого не говори.

– А ты что, контролируешь каждый мой шаг?

– Нет. – Алькальд замедлил шаг, не отводя пристального взгляда от Ориола. – Но, возможно, мне придется этим заняться. – Властным тоном: – После обеда мы должны сообщить жандармерии обо всем, что видели и слышали этой ночью.

– Но я ничего не слышал, я сплю как убитый.

– Мои люди говорят, что было отмечено какое-то движения в окрестностях деревни. Ты что-то заметил?

– Я же сказал тебе, что ничего не видел и не слышал.

Остаток пути они проделали в полном молчании. Чтобы избавиться от вдруг поселившегося у него внутри странного зуда, Ориол сказал:

– В любом случае я, разумеется, в полном распоряжении властей.

Валенти улыбнулся. Возможно, это было единственное, что он хотел услышать.

41

Оно происходит от латинского baptismus, которое в свою очередь происходит от древнегреческого baptismys, что означает «погружение в воду». Таков, братья, символический смысл сего таинства: омыть, очистить душу, что является в сей мир мертвой по причине первородного греха. А посему все, что можно сказать об акте крещения, – это что он состоит в омовении тела, которое предваряет и символизирует очищение, происходящее в душе неофита. Именно так его определил святой Фома Аквинский, дав имя внешнему омовению тела, осуществляемому в форме, предписанной словами Sacramentum regenerationis per aquam in verbo.

– Святой отец…

– Да. В заключение хочу лишь напомнить, что одна из истин веры, определенная на Священном тридентском соборе, заключается в том, что принятие таинства крещения совершенно необходимо для спасения души, хотя Святая Мать Церковь, сострадательная и понимающая, различает три вида крещения в зависимости от того, каким образом осуществляется сие таинство, а именно…

– Святой отец…

– Минуточку. Итак, это крещение водой (или fluminis), крещение желанием (flaminis) и крещение кровью (sanguinis)…

Кровью, твоей кровью, Ориол. Ты себя обессмертил, и я через тебя…

– Послушайте, святой отец…

– Да-да. Как вы собираетесь окрестить ребенка?

– Сержи, – сказала Мерче.

Ориол, подумала Элизенда, которая была крестной матерью. Для меня ты всегда будешь Ориолом. Дорогой, у тебя уже внук. Кровь от крови твоей. Быть может, хоть так ты сможешь простить меня. Ты знаешь, доктор Комбалия говорит, что, возможно, у меня диабет. Завтра я должна пойти… Я, я крестная мать, конечно я.

– В таком случае будьте добры подойти сюда, сеньора, и принесите сюда сию страждущую крохотную душу, молящую о вступлении в лоно церкви праведников.

Сеньора Элизенда приблизилась к крестильной купели с внуком фалангиста Ориола Фонтельеса на руках. Тот же нос. Тот же изгиб губ. Он похож на него даже больше, чем Марсел. Как это люди не замечают? Хотя, возможно, никто уже не помнит лица моего тайного…

– Сержи, окрещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Когда отец Релья сказал Сержи, он имел в виду Сержи Вилабру (из Вилабру-Комельес и Кабестань Роуре и Вилабру из Торены и Пилар Рамис из Тирвии, той еще шлюхи, но лучше я промолчу из уважения к бедному Анселму, предполагаемому теоретическому прадеду младенца) и Сентельес-Англезола (из Сентельес-Англезола, состоящих в родстве с семьей Кардона-Англезола по линии Англезола и с семьей Эриль де Сентменат, поскольку мать Мерче – дочь Эдуардо Эриля де Сентмената, который через пять месяцев заработает грудную жабу по причине краха «Африканской древесины», а возможно, из-за назревающего уже сейчас скандала с банком «Понент»). Итак, отец Релья сказал Сержи, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Правда, на самом деле он сказал Сержи, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.