Сброс

В 1892 году пятидесятилетний Уильям Джеймс, «воспылавший неприязнью к лабораторным занятиям», как он сообщал в письме, сдал полномочия руководителя лаборатории психологии Гарвардского университета Хьюго Мюнстербергу, немецкому специалисту по экспериментальной психологии, с которым подружился три года назад в Париже во время Первого международного конгресса психологов. Мюнстерберг изучал психологию в Лейпциге под руководством Вильгельма Вундта, наставника Джеймса. По мнению ряда историков науки, Мюнстерберг первым применил принципы психологии в сфере индустрии и рекламе, разработав психологические тесты для Управления железных дорог Пенсильвании и Бостонской компании надземных железных дорог, облегчавшие процедуру отбора инженеров и вагоновожатых, не склонных к риску. Спустя некоторое время, подведя итог исследованиям, ученый предложил способ повышения производительности труда путем перепланировки офиса таким образом, чтобы клеркам было сложно переговариваться во время работы. Перу Мюнстерберга принадлежит множество книг, в том числе «Психология бизнеса» и «Психология и эффективность производства», а также несколько популярных статей. В частности, статья с заголовком «Как найти работу на всю жизнь», опубликованная журналом McClure’s Magazine в 1910 году, в которой говорилось о том, что психологические эксперименты могут помочь человеку «найти свое истинное призвание» в противовес «беспечному подходу американцев к выбору карьеры».

СПОСОБНОСТЬ КИНО СОВЕРШАТЬ МГНОВЕННЫЕ ПЕРЕХОДЫ ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ ПОСЛУЖИЛА ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНОЙ ИМИТАЦИЕЙ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ПАМЯТИ

Мюнстерберг также получил известность как первый кинокритик. Ученый страстно увлекался ранним кино и в ряде своих очерков, таких как «Почему мы ходим в кино», а также в книге «Кинофильм: психологическое исследование», изданной в 1916 году, утверждал, что кино следует рассматривать как один из видов искусства в том числе и потому, что киносъемка исключительно точно отображает механизм работы сознания. Мюнстерберг задействовал медийные технологии и в научной работе, разработав серию психологических тестов, которые предлагал демонстрировать посетителям театров, ожидающим кульминационного момента шоу-программы. Цель тестирования, как заявил ученый во время выступления на Первой государственной выставке кинокартин в 1916 году, заключалась в том, чтобы помочь зрителям «выяснить, какие качества определяют склонность индивида к тому или иному роду занятий, чтобы каждый человек мог найти свое место в жизни». Во время одного из тестов, предназначенного для «исполнительского склада ума, от которого требуется умение разобраться в ситуации, как только она заявит о себе», публике демонстрировали хаотичный набор букв и давали задание составить из них имена собственные, расположив буквы в ином порядке.

Как отмечает историк Стивен Керн, изобретение кинематографа предоставило широкие возможности для экспериментов с нарративом. Фотография лишь останавливала время, кино предоставляло ему полную свободу. Сюжет мог забегать вперед, погружаться в прошлое или уходить в сторону; события развивались с произвольно выбранной скоростью. Стоит пустить проектор обратным ходом, и время тоже пойдет вспять: человек на экране мог выпрыгнуть из воды ногами вперед и благополучно приземлиться на берегу, а в яичнице-болтунье снова появлялись желтки. В своей работе «Культура времени и пространства: 1880–1918» Керн цитирует Вирджинию Вульф: «…отталкивающе повествовательный бизнес реалиста: например, переход от ланча к обеду – фальшивый, нереальный, по своей сути условный». С точки зрения Мюнстерберга, способность кино совершать мгновенные переходы от прошлого к будущему послужила практически безупречной имитацией принципа работы памяти, а крупный план имитировал сосредоточенный взгляд с близкого расстояния. «Кинокамера ведет себя так же, как и внимание в сознании», – писал ученый. В другой публикации он развил свою мысль: «Внутренний мир человека, который становится явным благодаря камере, должен корениться в действиях самого оператора, преодолевших время и пространство, которые позволили феноменам внимания, памяти, воображения и эмоций оставить отпечаток в материальном мире». Через несколько десятилетий кинематограф и видеосъемка стали основными источниками образных сравнений, при помощи которых было удобно объяснять сущность восприятия времени головным мозгом в популярной форме.

Глаз заменяет нам кинокамеру и объектив; настоящее – мгновенный снимок короткого, возможно, даже поддающегося измерению отрезка времени, а течение времени – бесконечный поток мгновенных кадров. Память проставляет метки на отдельных кадрах по мере съемки, позволяя вспомнить и произвести повторный монтаж событий и стимулов спустя некоторое время и воспроизвести факты в правильном порядке, как в кино. Привычка уподоблять время киноленте пустила глубокие корни в нейробиологии, и большая часть научных работ Иглмена направлена на развенчание устаревших представлений: автору хотелось бы, чтобы мы четко уяснили, что время головного мозга совсем не похоже на кинематографическое время.

Однажды, приняв меня в своем кабинете около полудня, Иглмен с нетерпением принялся рассказывать о своей недавно опубликованной работе, посвященной оптической иллюзии, известной как эффект фургонных колес. Иллюзия часто встречается в старых вестернах: кажется, что спицевое колесо движущегося дилижанса вращается в обратном направлении. Обман зрения вызван несовпадением скорости вращения колеса с частотой смены кадров у камеры, на которую снимали дилижанс: если колесная спица пройдет более чем полоборота, но не успевает сделать полный оборот до остановки камеры, спицы в кадре будут выглядеть так, как будто колесо движется назад.

В реальности эффект фургонных колес может возникнуть при определенных условиях освещения. Возможно, на затянувшемся совещании вы коротали время, рассматривая потолочный вентилятор в конференц-зале, и вам казалось, что лопасти вращаются в обратном направлении. Непосредственной причиной возникновения иллюзии служит мерцание света люминесцентных ламп с частотой ниже порога восприятия, вызывающее умеренный стробоскопический эффект. В результате непрерывное движение лопастей вентилятора дробится на ряд разрозненных образов, моментально вспыхивающих друг за другом на сетчатке глаза подобно мельканию неподвижных кадров на экране в лучах кинопроектора. Таким образом, разница между скоростью вращения вентилятора и частотой пульсации освещения порождает иллюзию обратного движения лопастей.

В редких случаях эффект фургонных колес проявляется и при естественном освещении. В 1996 году нейробиолог из Дьюкского университета Дейл Первс успешно воссоздал феномен в своей лаборатории. Ученый нарисовал точки по краям окружности небольшого барабана и пригласил добровольцев понаблюдать со стороны за вращением барабана на высокой скорости. Когда барабан поворачивал налево, нарисованные точки также уходили влево, а спустя некоторое время у наблюдателей возникало ощущение, что точки начинают двигаться в противоположном направлении, заворачивая вправо. Эффект фургонных колес наблюдали не все участники эксперимента; некоторым удалось увидеть иллюзию только через несколько секунд, другим потребовались минуты. Что самое любопытное, иллюзия обратного движения точек на барабане не зависела от скорости вращения барабана – феномен оказался непредсказуем. Тем не менее эффект обмана зрения был воспроизведен и наблюдался несколькими очевидцами.

Почему опыт удался? Первс с коллегами утверждали, что воссоздание в лабораторных условиях оптической иллюзии, подобной эффекту фургонных колес, говорит о том, что наше зрение работает по принципу кинокамеры: появление иллюзии было спровоцировано разницей между частотой смены кадров в нашем восприятии и скоростью вращения барабана. По их мнению, наблюдение иллюзии под немигающим светом указывало на то, что «в норме человек воспринимает движение как в кино, просматривая эпизод за эпизодом». Другие ученые ссылались на исследования группы Первса в подтверждение идеи о представлении мира как последовательности законченных актов восприятия.

Иглмен отнесся к выдвинутому предположению скептически: если бы мир действительно виделся нам в виде череды законченных мгновений, подобных кадрам кинопленки, тогда появление иллюзии во время эксперимента Первса поддавалось бы прогнозированию. Феномен наблюдался бы регулярно, а не от случая к случаю: к примеру, иллюзорное ощущение обратного хода должно было появляться всякий раз, когда барабан начинает вращаться с определенной скоростью. В качестве контраргумента Иглмен провел собственное исследование, которое он называет «экспериментом на пятнадцать долларов». Ученый приобрел в магазине подержанных вещей зеркало и старый кассетный магнитофон, нанес рисунок из точек на миниатюрный барабан, который затем поместил на стенд вращения, стараясь в точности воссоздать условия исходного эксперимента. Закончив с приготовлениями, ученый установил свою хитроумную конструкцию напротив зеркала, чтобы участники опыта одновременно наблюдали вращение реального барабана слева и вращение его зеркального отражения справа. Если мозг и вправду видит мир мимолетными отрывочными кадрами, подобно кинокамере, то иллюзия обратного вращения барабана и его изображения в зеркале должна наблюдаться единовременно.

Этого не произошло; иллюзия изменения направления вращения обоих барабанов, реального и отражаемого, наблюдалась в разное время, из чего Иглмен сделал вывод, что эффект обратного движения не связан с частотой смены кадров в восприятии и не имеет никакого отношения к восприятию времени. С большей вероятностью можно предположить, что обман зрения имеет некоторое отношение к иллюзии падающей воды (иначе называемой эффектом постдвижения) и феномену соперничества сетчаток. Наблюдение за вращением барабана с точками справа налево активирует множество нейронов, ответственных за индикацию движения в левую сторону, но в силу некоторых причуд механизма обнаружения движения одновременно активируется небольшое количество нейронов, специализирующихся на распознавании движения вправо. В результате происходит что-то вроде голосования выборщиков: большую часть времени перевес остается за большинством, и наблюдатели верно определяют направление вращения барабана. Тем не менее с точки зрения статистики существует малая вероятность того, что голос меньшинства восторжествует, и в редких случаях это действительно случается, вызывая ощущение движения назад. «Разные популяции нейронов конкурируют между собой, – сообщил Иглмен. – Изредка какому-нибудь малышу из их числа случается отпраздновать победу».

* * *

Живучая аналогия с кинокамерой, довлеющая над нейробиологией, порою скрывается под трудноузнаваемыми масками. Представьте, что вам на экране быстро показывают ряд идентичных изображений – допустим, один и тот же ботинок. Хотя продолжительность всех кадров одинакова, в ходе контролируемых исследований выяснилось, что первый кадр всегда кажется длиннее других примерно в два раза. Данный феномен называют эффектом камео – яркого запоминающегося эпизода, или эффектом дебюта. (Аналогичная иллюзия, хотя и не столь ярко выраженная, наблюдается при эксперименте со звуковыми тонами в виде гудков и тактильными импульсами.) Более того, если в последовательный показ одних и тех же кадров вклинится новое изображение, например в ряду ботинок появится лодка, то у зрителя также возникнет ощущение, что новый кадр длился дольше остальных, хотя в действительности он по продолжительности равен остальным кадрам. Ученые окрестили это явление обескураживающим эффектом.

НОВЫЙ КАДР, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ОБЩЕГО ВИДЕОРЯДА, ВОВСЕ НЕ РАСТЯНУТ ВО ВРЕМЕНИ: ЧУВСТВО ЗАМЕДЛЕННОЙ СЪЕМКИ СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ КОНТРАСТА СО ЗНАКОМЫМИ КАДРАМИ

Общепринятое объяснение вышеописанных феноменов обращается к генераторно-аккумуляторной модели, иначе называемой моделью генерации и отсчета тактовых импульсов, предполагающей наличие в мозге особого устройства наподобие часов, которое измеряет время в ничтожно малых величинах и каким-то образом аккумулирует и сохраняет данные о произведенных замерах. И тут в потоке однотипных кадров внезапно появляется изображение, которое выбивается из общего ряда. Новая информация привлекает внимание, что влечет за собой увеличение скорости обработки данных о нестандартном изображении, незначительно ускоряя ход внутренних часов во время просмотра непривычного кадра. Поскольку мозг успевает отсчитать относительно большее количество «тактов», пока вы рассматриваете необычный кадр, вам кажется, что его продолжительность дольше, чем у стандартных кадров. Если бы дело происходило в кино, появление нестандартного изображения вызывало бы немедленное замедление скорости перемены кадров, растягивая текущее мгновение. Один ученый описывал опыт наблюдения обескураживающего эффекта как «субъективное ощущение растяжения времени».

Главенствующая теория представлялась Иглмену в корне неверной. Вообразите себе сцену погони в кино, в которой полицейская машина вылетает из-за поворота. Если промотать эпизод в режиме замедленного просмотра, изменения темпоритма затронут не только видеоряд, но и звуковое сопровождение, так что вой сирены будет звучать на несколько тонов ниже. Однако в действительности искаженное восприятие длительности времени, похоже, затрагивает только один тип анализатора. «Время не единично», – сказал мне Иглмен, имея в виду, что мозг не воспринимает время как целостный феномен. Тогда за счет чего возникает обескураживающий эффект? Похоже, внимание тут ни при чем, полагает ученый. Во-первых, оно срабатывает слишком медленно. Когда нечто внезапно привлекает ваше внимание, на сосредоточение ресурса внимания в одной точке уходит как минимум 120 миллисекунд – более одной десятой секунды. Тем не менее обескураживающий эффект наблюдается даже в тех случаях, когда изображения демонстрируются намного быстрее. Более того, если концентрация вызывает ощущение замедления времени, тогда на изображениях, сосредоточивающих все внимание на себе, обескураживающий эффект проявлялся бы еще ярче. Но когда Иглмен ввел в эксперимент «пугающие» кадры: изображения пауков, акул, змей и тому подобные визуальные объекты с высоким рейтингом эмоциональной значимости, взятые с международного фотостока, то в процессе их демонстрации замедление чувства времени было выражено в той же степени, что и при использовании нейтральных кадров, отличных от общего видеоряда.

Вероятно, привычное объяснение обескураживающего эффекта упускает из виду все эти моменты, раздумывал Иглмен. Скорее всего, дело не в том, что первый кадр и кадр, выбивающийся из видеоряда, воспринимаются как чуть более длительные по сравнению с обычными кадрами, а в том, что их длительность как раз воспринимается правильно, а вот последующие кадры, с которыми к тому времени мозг уже ознакомился, кажутся несколько короче, чем стандартные. Как следствие, возникает ощущение относительно большей продолжительности первого кадра и кадра, который резко выделяется на фоне остальных. Так что новый кадр, отличный от общего видеоряда, вовсе не растянут во времени: чувство замедленной съемки создается за счет контраста со знакомыми кадрами. Исследования в области физиологии мозга подтверждают, что дело обстоит примерно так, как предполагает Иглмен. Проанализировав данные, полученные в результате электроэнцефалограмм, позитронно-эмиссионного сканирования мозга и других инструментальных методик мониторинга активности нейронов, ученые пришли к выводу, что при последовательном рассматривании многократно повторяемых или уже знакомых изображений (равно как и при прослушивании привычных звуков или осязании тактильных импульсов) частота спайкового разряда работающих нейронов в сети снижается для каждого последующего изображения, хотя сам человек не осознает этого. Следовательно, эффективность обработки визуальной информации нейросетью возрастает с просмотром очередного кадра, неотличимого от тех, которые ему предшествовали. Возможно, мозг использует феномен так называемой блокировки повторов в целях экономии энергии или для увеличения скорости реакции на уже известные события. Нейроны выполняют основной массив задач, не утруждаясь, предпочитая функционировать в энергосберегающем режиме, о котором сознание по большому счету даже не догадывается.

Такая точка зрения должна была объяснить причины возникновения обескураживающего эффекта и эффекта камео. В рамках общепринятой версии изображение, непохожее на другие, привлекает больше внимания, что приводит к увеличению энергозатрат. По-видимому, ощущение затянутости нетипичного кадра вызвано перерасходом энергии. Но если предположить, что обескураживающий эффект вызван блокировкой повторов, тогда происходит противоположное: возникает иллюзия сжатия идентичных кадров, последовательно идущих друг за другом, за счет которой новый кадр кажется затянутым и сосредоточивает внимание на себе. Сама по себе концентрация внимания не искажает чувство времени; напротив, это ощущение искаженного времени возникает ради привлечения внимания. Вот еще один удар по эго: мы полагаем концентрацию внимания сознательным актом волеизъявления («Я хочу взглянуть на это») – хотя на самом деле это еще одна запрограммированная реакция с подсказкой извне, подобная закадровому смеху публики, приглашенной на съемки ситкома для создания эффекта живого присутствия.

Мы свыклись с мыслью о том, что наше восприятие времени постоянно пребывает в плену иллюзий: нам может показаться, будто то или иное событие или наблюдение длилось дольше или короче обычного, потому что наш мозг в некоторой степени задает стандарты восприятия того или иного явления как обычного. Напрашивается мысль, будто где-то внутри мозга располагаются эталонные часы, которые отсчитывают ход реального времени и уведомляют нас о том, когда субъективное восприятие времени нас подводит. Однако многие ученые сомневаются, что дело обстоит именно так, а не иначе. «Мозг не ориентируется в реальном времени; он воспринимает время исключительно субъективно», – сказал мне один известный психолог. Понятие субъективного времени отсылает нас по меньшей мере к трудам Уильяма Джеймса, полагавшего, что восприятие реальной длительности того или иного временного отрезка нам недоступно – мы можем судить о нем лишь косвенно, полагаясь на собственное ощущение длительности времени. Пересмотр теорий, объясняющих обескураживающий эффект, похоже, подтверждает это предположение. На самом деле нам кажется, что непривычный кадр длится не дольше обыкновенного, а дольше следующего кадра. Мы оцениваем длительность различных промежутков времени не самих по себе, а относительно продолжительности действия других внешних раздражителей.

«По-видимому, не существует чувственных анализаторов, способных к непосредственному восприятию длительности времени, – заключает Иглмен. Показания нашего мнимого индикатора длительности времени, как и показания всех часов в мире, приобретают смысл только при сопоставлении с показаниями других часов. – Вам даже необязательно ощущать разницу между растяжением и сжатием времени. Часам можно адресовать лишь один-единственный относительный вопрос: какой промежуток времени длился дольше? При этом мы даже не знаем, который из них следует принимать за норму».

Развивая свое предположение, Иглмен затеял эксперимент с применением функциональной магнитно-резонансной томографии, и я решил выступить в роли добровольца. Визуализация работы мозга методом функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) достигается за счет наблюдения за движением обогащенной кислородом крови по мозговым артериям. Во время сканирования участник эксперимента должен лежать неподвижно и решать в уме различные задачи, пока томограф определяет, какие области мозга участвуют в процессе поиска ответа. В ходе опыта испытуемым предстоит пройти базовую версию теста с обескураживающим эффектом. Мне продемонстрируют последовательность из пяти слов, букв или других символов, которая будет выглядеть примерно так: «1… 2… 3… 4… Январь», а после спросят, было ли среди них что-нибудь лишнее. Тем временем томограф должен определить, как ведут себя нейроны во время демонстрации самого инородного объекта – становятся ли они активнее или, напротив, расслабляются. Иглмен предупредил, что во время пребывания внутри томографа мне, возможно, также предстоит испытать иллюзию изменения хода времени, но меня не будут расспрашивать о моих ощущениях. Теперь ученых заботит реакция нервной системы, а не восприятие происходящего сознанием.

Лаборатория с оборудованием для функциональной магнитно-резонансной томографии находилась в конце коридора. За компьютерным пультом дежурила женщина-оператор, а за ее спиной просматривалось удлиненное окно, из которого открывался вид на машинный зал с томографом. Меня попросили вынуть из карманов все металлические предметы, и я сдал на хранение оператору ручку, несколько мелких монет и часы, полученные в подарок от тестя. Для постановки эксперимента требовалось около сорока пяти минут, в течение которых я должен был неподвижно лежать в замкнутом пространстве. В голове у меня промелькнула мысль, что в дополнение к тем умственным усилиям, которые мне предстоит затратить на участие в опыте, мне придется еще и не на шутку напрягать память, чтобы запомнить как можно больше подробностей будущего эксперимента, так как у меня не будет возможности делать записи. Я сообщил женщине за пультом, что прохожу ФМРТ впервые.

«Вы страдаете клаустрофобией?» – спросила она.

«Не знаю, – ответил я. – Сейчас мы это выясним».

Установка была обращена ко мне круглым зияющим отверстием, из которого выдвигалась длинная металлическая платформа. Я улегся на нее, оператор вручила мне пару наушников и вложила в правую руку пульт дистанционного управления, затем надела мне на голову защитную сетку в форме полушария, похожую на маску бейсбольного ловилы, набросила сверху покрывало, чтобы я не замерз, а потом вышла из помещения и нажала кнопку, и я стремительно унесся в трубу.

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ РАЗДРАЖИТЕЛЯ ВЫСТУПАЕТ ПРЯМОЙ ФУНКЦИЕЙ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЭНЕРГИИ, ЗАТРАЧЕННОГО НА ОБРАБОТКУ ВХОДЯЩИХ ДАННЫХ

Внутри трубы было очень тесно; мне едва хватило места. Мерная вибрация стен, исходившая от магнитов, приводивших устройство в действие, сотрясала все мое тело, и мне вдруг подумалось, что я нахожусь внутри матки, причем до самого конца эксперимента я так и не смог избавиться от этой странной мысли. На внутренней стороне моей бейсбольной маски, на расстоянии примерно трех дюймов от глаз, было пристроено небольшое зеркальце, расположенное под углом так, чтобы я мог выводить его на манер перископа от уровня головы до дальнего конца трубы, сохраняя неподвижность. В конце тоннеля, как водится, сиял свет – чистый белоснежный монитор компьютера с подсветкой. Мне стало не по себе, и в голову начали лезть странные мысли. Мне казалось, будто я стою на голове и смотрю издалека вниз, на землю, а когда я выглядывал из смотрового отверстия, я сам себе представлялся чьим-то фантомом, запечатанным в радужном кристалле. Единственным звуком, доносившимся извне, было пульсирующее дребезжание денотационных помех электронных приборов, похожее на стрекот старого кинопроектора, и у меня на мгновение закралась мысль, не смотрю ли я немое кино или домашнее видео о своем прошлом.

Потом что-то пошло не так. Программа, управлявшая ходом эксперимента, дала сбой, и вместо белого экрана передо мной оказался стандартный интерфейс рабочего стола, залитый голубым светом, по которому бежали цифры программного кода. Тем временем в наушниках раздался урезонивающий голос аспирантки Иглмена Вани Париядат, заверявший, что в скором времени все наладится. На мониторе выскочил курсор, оставляя за собой маловразумительные строки букв и цифр на неведомом языке. Неожиданно мне подумалось, будто я вижу программный код собственного сознания. Мимолетное ощущение, поразительно реалистичное в своей ясности, одновременно внушало восторг и ужас: я чувствовал себя суперкомпьютером HAL 9000 из фильма «2001: Космическая одиссея», подсматривающим за человеком, который пытался вправить мне электронные мозги. Быть может, на самом деле со мной было все в порядке, и голос Париядат никогда не звучал рядом, а я просто размышлял о своем положении, а потом счастливый случай в облике системного сбоя обнажил тайный механизм, движущий моим разумом.

Экран снова побелел, и мы наконец-то начали эксперимент. На мониторе друг за другом появлялись и исчезали слова и изображения: «Кровать… Диван… Стол… Стул… Понедельник». А затем: «Февраль… Март… Апрель… Май… Июнь» и так далее. В конце каждого эпизода на экране загорался вопрос: «Было ли что-то лишнее?» Моя задача заключалась в том, чтобы нажимать кнопки на пульте дистанционного управления: левая кнопка означала «Да», правая – «Нет». Так я сигнализировал экспериментаторам, удалось ли мне заметить объект, который не попадает под общую категорию. Процедура повторялась вновь и вновь. Пять слов или пять изображений быстро сменяли друг друга, между двумя эпизодами следовала долгая пауза, которая заканчивалась одним и тем же вопросом, который всегда показывали на белом фоне. Инструкция предписывала не нажимать ни на одну из кнопок до появления вопроса, и в период ожидания я чувствовал, что проваливаюсь в пустоту. Пустота билась волнами о берега моей памяти, размывая связи с прошлым, так что к тому времени, как на экране появлялся вопрос, мне приходилось делать над собой усилия, чтобы вспомнить все слова и изображения, которые я видел совсем недавно. Да и вообще что это значит – лишнее слово? Что считать лишним в этот раз?

Я плыл по течению. Как только очередной эпизод, подойдя к концу, сменялся паузой белого безмолвия, я ставил палец на нужную кнопку на тот случай, если вдруг забуду, какую кнопку нужно нажимать, когда придет время отвечать на вопрос. Едва забрезжив на экране, каждое изображение в момент появления выглядит таким огромным, что я чувствую его близость, а потом оно уходит от меня. Тут следовало бы сказать, что я затерялся в лабиринтах настоящего, но спутанный клубок мыслей упрямо ведет меня по извилистой нити в смутное будущее или, напротив, выводит оттуда: я уже немного проголодался, наушники начинают давить на кожу головы, мои ступни онемели, да сколько же их еще осталось, этих вопросов? Я забываюсь сном, потом просыпаюсь и недоумеваю: где я? Это жизнь после смерти? Может быть, во мне зарождается что-то новое, или это я рождаюсь заново в идее, в строчке машинного кода или в слове.

Наконец меня извлекают из металлической трубы, и я вспоминаю, кто я, и обнаруживаю себя полностью одетым в лаборатории в Хьюстоне. Лаборантка снимает с меня покрывало; щелкает замок, освобождая мое лицо от сетки, а когда я начинаю собираться восвояси, мне вручают компакт-диск с сотней черно-белых снимков содержимого моей черепной коробки: это ваш мозг в действии. Говорить о конкретных результатах опыта можно будет позже, через несколько месяцев, когда Иглмен пропустит через установку ФМРТ пару-тройку дюжин добровольцев и проанализирует полученные данные. А сейчас я всего лишь одиночная сводка в формируемом массиве данных, где таких, как я, великое множество.

«Примите наши поздравления, – сказала мне оператор. – Теперь вы член нашего семейства!»

А что если время – это что-то вроде другого цвета?

Сейчас Иглмен склоняется к мысли, что восприятие времени, по крайней мере в масштабе миллисекунд, определяется эффективностью кодирования информации. Субъективная оценка продолжительности действия раздражителя выступает прямой функцией от количества энергии, затраченного на обработку входящих данных; чем больше энергии потребляет мозг, формируя представление о наблюдаемом, тем более длительным кажется событие.

Сведения, выбивающиеся из общего массива, составляют один набор данных. Когда вы просматриваете видеоряд, составленный из одинаковых кадров, амплитуда реакций нейронов снижается; нервные клетки затрачивают меньше энергии, раз за разом воспроизводя одни и те же образы. Одинаковые кадры воспринимаются как менее продолжительные, но это проходит мимо сознания до тех пор, пока не появится кадр, отличный от других, который кажется более длительным по сравнению с другими кадрами. В поисках фактов, которые могли бы подтвердить его предположение, Иглмен собрал все журнальные статьи по теме, которые только мог найти. В итоге набралось около семидесяти разных исследований, в которых фигурировали временные интервалы длительностью в одну секунду и менее, причем все они, по всей видимости, свидетельствовали в пользу гипотезы Иглмена. Предположим, что на компьютерном мониторе на мгновение вспыхнула точка: если попытаться оценить длительность вспышки, то более яркие вспышки будут восприниматься как более длительные. По той же причине вам покажется, что крупная точка дольше задержалась на экране по сравнению с мелкой точкой. Продолжительность наблюдения точки, движущейся на высокой скорости, покажется дольше, чем продолжительность наблюдения точки, движущейся медленно, а часто мерцающая точка будет наблюдаться дольше редко мерцающей точки.

В общих чертах, чем интенсивнее стимул, тем более продолжительным кажется его действие. Аналогичным образом демонстрации больших чисел субъективно воспринимаются как более длительные, чем демонстрации чисел, обозначающих меньшие количества. Если вам показать цифру 8 или 9 менее полусекунды, демонстрация будет восприниматься несколько дольше, чем демонстрация таких цифр, как 2 или 3, одного и того же размера при одинаковой фактической продолжительности. Исследования мозга с помощью визуализирующих методик показывали те же результаты: более массивные объекты, равно как и яркие, быстро движущиеся, увеличивающиеся в размерах или часто мерцающие предметы, вызывают более сильную реакцию со стороны нервной системы. Похоже, в оценке длительности временных промежутков мозг отображает объем энергии, затраченной в процессе восприятия.

По словам Иглмена, восприятие длительности времени в этом отношении сродни восприятию цвета. В объективной реальности цвета не существуют; если выразиться точнее, наше зрение воспринимает узкий диапазон электромагнитного излучения, интерпретируя волны той или иной длины как красный, оранжевый, желтый и прочие цвета. «Краснота» как характеристика отнюдь не свойственна красному яблоку, а рождается в сознании как отображение воспринимаемой энергии, излучаемой тем или иным объектом. Возможно, сознание примерно так же рисует картины восприятия времени. «В лаборатории можно заставить события казаться дольше или короче, чем на самом деле, потому что мы не чувствуем реальности или нереальности времени, течение которого пассивно регистрируется мозгом», – рассуждает Иглмен. По его собственному признанию, заявление о том, что время не более реально, чем цвет, выглядит «сущим безумием»: «Услышав такое, любой человек, очевидно, задумается о том, по какому пути движется его самосознание. Что теперь делать с историей всей его жизни?»

Однажды во второй половине дня я вскочил в пикап Иглмена, и мы устремились в Даллас на покорение аттракционов тематического парка «Потрясающая невесомость». Нам предстоит четыре часа езды. Вскоре пригороды Хьюстона остались позади, и впереди раскинулись пустынные равнины Техаса, выжженные солнцем до бурого оттенка. Монотонный безлюдный пейзаж разнообразили лишь стоянки грузовиков и рестораны быстрого питания. Как-то мимо нас промелькнул большой деревянный указатель, на котором значилось: «Сбившимся с пути: карта в Библии». Или «Библия – моя карта?» Мы пронеслись мимо со скоростью восемьдесят километров в час.

Даже в штатном режиме функционирования мозг не перестает потчевать нас своими невероятными выходками, которые зачастую проходят мимо сознания, однако размахом запредельных ощущений лишь ненамного уступают сновидениям, наркотическому трансу и мистическим откровениям. «Мы уподобляемся рыбе, которая, постоянно находясь в воде, пытается разобраться, что происходит в водоеме», – размышлял Иглмен, когда вел машину. С некоторых пор эксперимент со свободным падением стал для него чем-то вроде бренда. Замысел поражал своей непосредственностью: создавалась пугающая ситуация, в нашем случае – свободное падение, вызывающее у добровольца чувство замедления времени, а Иглмен пытался выяснить, в чем оно количественно выражается. Условия опыта воспроизводили инцидент из детства ученого, а цель исследования можно описать в терминах кинематографа: когда возникает ощущение замедленной съемки, насколько широкий охват камеры? На тот момент я прочел и выслушал множество рассказов людей, переживших опыт остановки времени. Моя мать тоже рассказала свою историю: когда она ехала по шоссе, прямо перед ее автомобилем упал рефрижератор, съехавший с грузовика, но она успела увильнуть в сторону – как ей показалось, довольно медленно. Но со мной никогда не случалось ничего подобного. Свободное падение в тематическом парке стоимостью 32,99 доллара за вычетом налога показалось мне безопасным и относительно легким способом получить глубокий психоделический опыт, и я решил поучаствовать в эксперименте в роли добровольца.

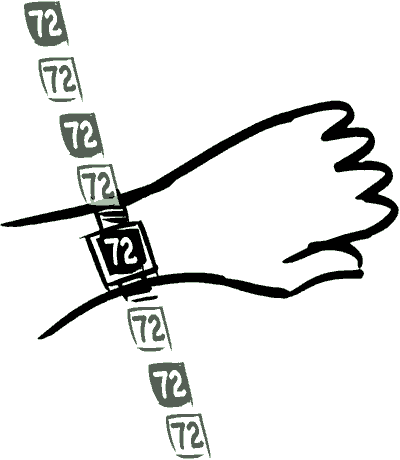

Ведущую роль в эксперименте играло разработанное Иглменом устройство, которое крепилось на запястье и было похоже на наручные часы, изобретатель окрестил его хронометром восприятия времени. Большой цифровой дисплей, заменявший циферблат, вместо времени в быстром темпе показывал какое-нибудь число и его изображение в негативе. Это выглядело примерно так:

Пока частота смены изображений оставалась относительно низкой, участник эксперимента еще мог различать цифры на дисплее, но как только скорость мелькания чисел превысит определенный предел, кажется, что изображения накладываются одно на другое, заслоняя друг друга, и доброволец видит лишь пустой экран. Предел, за которым теряется четкость изображений, строго индивидуален; перед тем как отправить добровольца в свободный полет, Иглмен определяет величину порога восприятия для каждого индивида и устанавливает скорость смены кадров на несколько миллисекунд быстрее. От меня требовалось пристегнуть устройство к запястью и смотреть на дисплей во время падения. Если бы время на самом деле замедляло ход, я воспринимал бы больше изображений за единицу времени и безошибочно распознавал цифры на дисплее.

Парк аттракционов располагался в нескольких километрах от Далласа, за чередой заправочных станций, простираясь вдоль грунтовой дороги, обсаженной молодыми деревцами, начинающими зеленеть. Когда мы подъехали ближе, я смог рассмотреть среди верхушек деревьев верхнюю часть веретенообразной металлоконструкции, которая отдаленно напоминала Эйфелеву башню, разве что заметно уступала ей в высоте и была окрашена в синий цвет. От взгляда Иглмена не укрылось, что я делаю заметки, и он решил их озвучить: «Автомобиль ползет по узкой грунтовой дороге, а издалека выступает вышка…»

Я ожидал увидеть огромный тематический парк, переполненный людьми, обставленный по всем стандартам сети «Шесть флагов», однако перед нами нарисовалась небольшая белая будка, где продавали билеты, а за нею виднелось пять экстремальных аттракционов, среди которых выделялась габаритами синяя вышка, которую я видел издалека. Аттракцион назывался «Точный бросок в свободное падение со ста футов». Мы приехали сюда в пятницу, во второй половине дня. Кроме нас, посетителей оказалось только двое – молодые парни с короткими стрижками, братья-близнецы, практически неотличимые друг от друга, поприветствовали нас лучезарными улыбками, причем у одного из братьев на следующий день намечалась свадьба.

ДАЖЕ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЗГ НЕ ПЕРЕСТАЕТ ПОТЧЕВАТЬ НАС СВОИМИ НЕВЕРОЯТНЫМИ ВЫХОДКАМИ, КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ ПРОХОДЯТ МИМО СОЗНАНИЯ

На начальном этапе разработки схемы эксперимента Иглмен с коллегами в поисках идей отправились в тематический парк «Астроленд» и опробовали все тамошние аттракционы, но ни один из них не показался ученым достаточно устрашающим для создания эффекта искажения длительности времени. Наша вышка тоже на первый взгляд не внушала страха, хотя другие аттракционы производили довольно жуткое впечатление. Взять, к примеру, «Техасский старт» – гигантский пращевидный аппарат в виде металлической сферы, рассчитанной на два пассажирских места. Самоподъемное устройство было подвешено между двумя шестами высотой около пятнадцати метров на толстых тросах, похожих на веревки для банджи-джампинга. Поначалу аппарат с помощью лебедки поднимали из стартовой шахты на поверхность земли, а потом он устремлялся в воздух, подпрыгивая и вращаясь на лету. Аттракцион «Небоскреб» напоминал ветряную мельницу с двумя лопастями, высота которой достигала пятидесяти метров. В торце обеих лопастей располагалось по одноместной капсуле для пассажиров. С нажатием пусковой кнопки вся конструкция начинала вращаться с умопомрачительной скоростью. На фоне всех этих ужасов «Точный бросок» смотрелся едва ли не умиротворяюще: на вершине вышки крепилась небольшая платформа в форме квадрата, парившая над землей на высоте порядка шестидесяти метров, а между четырьмя опорами примерно за пятнадцать метров до земли были натянуты две страховочные сети, расположенные одна под другой.

«Спешу заметить, что аттракцион абсолютно безопасен», – сообщил Иглмен. Странно, но перед этим я вообще не задумывался о вопросах безопасности всерьез. «Я просмотрел статистику по аттракционам, несчастных случаев до сих пор не было», – продолжал мой спутник.

Мы расположились за столом для пикников и проводили близнецов взглядом. Молодые люди в полной экипировке, сопровождаемые оператором, встали на платформу. В середине платформы зияло квадратное отверстие. Оператор, крепкий мужчина в футболке, обнажающей рельефные мышцы, прикрепил трос к подвесной системе на одном из братьев и аккуратно поставил клиента в нужную позицию: спиной к полу над отверстием в платформе, а затем протолкнул его вниз. Молодой человек повис прямо под платформой, а потом сорвался и стремглав понесся к земле, словно метко пущенный камень, угодив прямиком в сетку, смягчающую удар. Спустя пару минут приземлился и другой брат. Иглмен спросил меня, как долго, по моим ощущениям, длился полет близнецов, и записал мои ответы: 2,8 секунды и 2,4 секунды. Когда братья, освободившись от экипировки, подошли к нам, их глаза удивленно расширились: «Полет длится дольше, чем вы думаете», – заметил один из парней.

Теперь подошла моя очередь. Сети опустили на землю, выпуская близнецов, потом, как лифт, опустилась платформа, я встал на нее, а оператор помог мне облачиться в страховочную экипировку, которая оказалась на удивление тяжелой. Мужчина заверил, что подвесные системы предусмотрительно взвешивают, чтобы клиент во время падения не перевернулся в воздухе, так что я мягко приземлюсь в сетку на спину в полулежачем положении, слегка откинувшись назад. Затем оператор пристегнул меня к поручню, чтобы я случайно не свалился вниз до того, как растянут сетку. Потом платформа вздрогнула и пошла вверх. Когда мы приближались к вершине вышки, тросы, по которым поднималась платформа, слегка раскачиваясь на ветру, начали издавать противный скрип. Тут я вспомнил, что ужасно боюсь высоты, и начал озираться по сторонам, изредка бросая взгляды вверх, лишь бы не видеть устрашающей дыры в середине платформы. Когда миновало еще полмили пути, я увидел, как внизу в гравийном карьере копошатся бульдозеры и другие землеройные машины, поднимая облака серой пыли. С другой стороны, по ту сторону дороги, строился автодром для картов, а за стройкой простиралась оживленная скоростная автострада.

Платформа остановилась, инструктор отвязал меня от поручня и перестегнул трос с затылка к передней части подвесной системы. Быстрые и хирургически точные движения его рук вызывали ассоциации с работой палача на виселице. Оператор предложил мне отпустить поручень, и я заметил, что вцепился в него мертвой хваткой, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы разжать руки. По указке оператора я встал спиной к отверстию в полу и облокотился о его края, чтобы вес моего тела оттянул туго натянутый трос. Я, должно быть, походил на мальчишку, раскачивающегося на шине, подвешенной на цепях, если бы не висел на высоте шестидесяти метров, дрожа на ветру.

Оператор крайне бережно расположил меня над дырой в полу и медленно наклонил вниз, попутно заканчивая последние приготовления. Повиснув над бездной, я взглянул вверх – сначала на металлический разрывной кабель, потом на свои руки, сжимавшие его, потом на небо. Ужас перед высотой потихоньку испарялся – возможно, потому, что я больше не видел земли внизу. Мощь земного притяжения действовала магнетически и, как ни странно, ободряюще.

Я должен был выпустить из рук кабель, как сообщил мне оператор, и я, вопреки инстинкту, повиновался, сжав левую кисть в кулак и крепко ухватившись за него правой рукой. Таким образом я рассчитывал удержать в поле зрения изобретение Иглмена, закрепленное на левом предплечье, во время своего падения и сосредоточил взгляд на крошечном дисплее, с которого мне, должно быть, уже подмигивало какое-то число: позитив сменялся негативом, негатив – позитивом, но чередование оказалось слишком быстрым, чтобы я мог что-нибудь разобрать. Оставалось дожидаться возвращения на землю.

И вот я падаю.

Я помню металлический щелчок, раздавшийся в момент разъединения карабина, соединявшего кабель с подвесной системой. Но звук последовал потом, а поначалу меня внезапно, почти что рывком, протолкнули вниз, как якорь или подвес с грузилом, который перебрасывают за борт, и вдруг меня осенило, что я и есть груз: я – тонущий якорь.

Мой слух уловил щелчок отсоединяемой подвесной системы только потом, уже постфактум. Теперь я полностью освободился от привязи, а в желудке нарастает тяжесть, вызванная ускорением свободного падения. Тяжесть усиливается и перерастает в головокружение, и я опасаюсь, что давление так и не отступится от меня и будет только усиливаться до тех пор, пока не раздавит меня изнутри. «Поэтому мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение, но чего? Не знаю, может быть, самой души», – писал Блаженный Августин. Теперь все мысли меня покинули, я весь превратился в давление, став чистым воплощением собственного веса.

Мое собственное определение настоящего далеко от научных стандартов: по-моему, настоящее – это время, достаточное для того, чтобы понять, что вы думаете о настоящем, к тому времени, как ваше внимание привлечет что-нибудь еще. Пока я падал, впечатления громоздились одно на другое: сначала щелчок отсоединения троса подвесной системы, потом чувство свинцовой тяжести во всем теле, и я ощущал, как сознание пытается соединить их, подбирая слово или понятие, которое могло бы вместить ситуацию целиком. Зарождающаяся мысль уже проступает в яви, и что-то говорит… как долго это продлится? И вот меня осенила железобетонная уверенность, что все закончилось. Я ударился о сеть и провалился в ее глубину, устремляясь к земле.

По пути обратно в Хьюстон мне было не по себе. После приземления в сеть ныла шея – посадка оказалась не такой мягкой, как мне представлялось, и у меня болела голова. Меня мучила жажда, и, честно говоря, я чувствовал себя опустошенным. Когда-то давно мне приходилось прыгать с парашютом. Я живо помню ощущение всепоглощающего ужаса, охватившего меня в тот миг, когда наш крошечный самолет, похожий на моторную лодку, неторопливо поднялся на высоту четырнадцати тысяч футов; усилие воли, с которым я сдвинул дверь самолета, за которой простиралась пустота; чувство облегчения, последовавшее за падением. Когда земля была уже совсем близко, скорость полета уже не внушала мыслей о падении. Я подспудно ожидал чего-то подобного от приключения в Далласе, лелея более чем эфемерную надежду охватить взглядом окрестности и увидеть, как удаляется небо. А теперь все закончилось, оставив мне так мало воспоминаний.

НЕВОЗМОЖНО ЗАМЕДЛИТЬ ХОД СОБЫТИЙ В МИРЕ, КАК В ОБЪЕКТИВЕ КИНОКАМЕРЫ, – ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ЭКСПЕРИМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ СО ВСЕЙ ДОСТОВЕРНОСТЬЮ

Иглмен дал мне указания во время падения не сводить глаз с хронометра и постараться рассмотреть число на дисплее. Теперь он допытывался, удалось ли мне выполнить поручение.

«Так что же, вы рассмотрели число на мониторе?»

Увы, у меня ничего не вышло: то ли солнечные блики, плясавшие на дисплее, размыли изображение, то ли я держал руку под неправильным углом. Иглмен уже провел эксперимент на двадцати трех добровольцах; как правило, они утверждали, что их собственный полет длился в среднем на тридцать шесть процентов дольше, чем полеты других людей, за которыми они наблюдали. Но ни один из добровольцев до сих пор так и не смог рассмотреть числа на дисплее устройства, закрепленного на запястье.

«Люди не могли ничего рассмотреть при медленном движении, но им бы это удалось, если бы наше зрение работало так, как видеокамера, – пояснил Иглмен. – Если бы вы могли замедлить время на тридцать пять процентов, вам бы не составило труда разглядеть числа на дисплее на той скорости, с которой они появлялись. У вас может возникнуть чувство искажения хода времени, но само течение времени при этом не замедляется».

Тогда почему мне показалось, что мое собственное падение длилось больше, чем полеты, за которыми я наблюдал? Я предположил, что тут замешан адреналин, но действие адреналина, как отметил Иглмен, нескорое: поначалу эндокринная система получает распоряжение продуцировать гормоны, побуждающие надпочечники к выработке кортикостероидов. Более вероятно, что причину эффекта замедления времени следует искать в амигдале – небольшой области мозга размером с орех, ответственной за регистрацию впечатлений в памяти и особенно чуткой к эмоционально окрашенным воспоминаниям. Чувствительные нейроны глаз и ушей входят прямо в амигдалу, которая впоследствии рассылает сообщения другим участкам мозга и тела. Амигдала выступает своего рода мегафоном, который усиливает и распределяет входящие сигналы, управляя нашим непосредственным вниманием: скорость ее реакции составляет десятую долю секунды – намного быстрее, чем могут реагировать верхние отделы мозга, такие как зрительная кора. Если вы увидите змею или что-нибудь похожее на змею, амигдала забьет тревогу, позволяя вам отскочить в сторону, прежде чем вы поймете, что именно вы видели. Но поскольку амигдала связана со всеми участками мозга, она также может выступать в роли вспомогательной системы памяти, хранящей воспоминания в исключительно красочной форме.

Во время свободного падения организм «входит в состояние глубокой паники, так как происходящее противоречит всем дарвинистским инстинктам выживания, – говорил Иглмен. – Амигдала буквально визжит от страха». Мимолетные ощущения, вызванные пережитым, проходят сквозь амигдалу, где они снова облекаются плотью, прежде чем отложиться в памяти. Весь процесс отчасти напоминает видеозапись в высоком разрешении вместо стандартного. Позже, уже на земле, при размышлении о недавнем полете обогащенные воспоминания создают впечатление, что падение длилось дольше, чем на самом деле. Трудно сказать, приносит ли ощущение искажения времени нам какую-то пользу, а действительно ли вы среагируете на опасность быстрее или мудрее, когда придет пора, – еще сложнее. «Существует множество вещей, которых эксперимент не может ни подтвердить, ни опровергнуть, – утверждает Иглмен. – Невозможно замедлить ход событий в мире, как в объективе кинокамеры, – единственное, что эксперимент подтверждает со всей достоверностью. Пока мы не располагаем данными, которые убедили бы нас в обратном».