Книга: Естественные эксперименты в истории

Назад: 1. Контролируемое сравнение и полинезийская культурная эволюция

Дальше: 3. Политика, банки и экономическое развитие: о чем говорят особенности финансовых систем Нового Света

2. Расцветающий фронтир: бум и крах в истории поселенческих сообществ XIX века

Отчасти это эссе — еще одна попытка объяснить феномен поразительных темпов развития американского Запада. Сию доблестную задачу возлагали на себя не только представители прекрасной плеяды современных «новозападных» историков, но и Фредерик Джексон Тернер в 1890-х годах и Алексис де Токвиль еще в 1830-х. Такие ученые порой стремились найти на дальних рубежах некую квинтэссенцию Америки — пожалуй, не более правдоподобную, чем святой Грааль. Но они также рассматривали и вполне реальный вопрос макроистории — взрывные темпы развития фронтира. В 1790 году к западу от Аппалачей проживали сто девять тысяч американских поселенцев. К 1920 году это число выросло до шестидесяти двух миллионов. Причем это были не какие-то нищие обитатели захолустий, а люди, входившие в число самых богатых на планете, строившие города-гиганты — такие как Чикаго, население которого выросло с примерно сотни человек в 1830 году до 2,7 миллиона девяносто лет спустя. Это был, пожалуй, период самого стремительного роста в человеческой истории, и вполне можно понять, почему эта эпоха так завораживает американцев.

Однако у американского Запада был забытый брат-близнец, который родился практически в то же время от тех же родителей и рос столь же примечательными темпами. Это был британский «Дикий Запад», позже известный как «белые доминионы»: Канада, Австралия, Новая Зеландия и Южная Африка. В 1790 году на территории этого разделенного на отдельные фрагменты «Запада» проживало около 200 тысяч европейских поселенцев, в основном французского происхождения, а к 1920 году — уже 24 миллиона человек, главным образом англичане и ирландцы; меньше, чем на западе США, но не так уж плохо для забытого близнеца. Города британского Запада — Мельбурн и Сидней, Торонто и Кейптаун — тоже росли как грибы, и их белые жители также входили в число самых богатых людей в мире.

С начала 1870-х годов этот новый, взрывной способ освоения отдаленных территорий выходит за пределы англоязычных «западов». Здесь можно назвать Маньчжурию, Уругвай и некоторые части Бразилии, но два самых ярких примера — это Аргентина и Сибирь. Несмотря на экспорт шкур и шерсти, несмотря на приток иностранных инвестиций в 1820-х годах, до 1870-х Аргентина никак не могла начать развиваться так, как ожидала ее правящая элита. Однако с этого десятилетия пампасы центральной Аргентины стали полигоном взрывного роста. Население страны увеличилось в четыре раза: с 1,8 миллиона в 1869 году до почти восьми миллионов в 1914-м, причем более 90 % составляли выходцы из Европы. Население наиболее активно развивающихся регионов (город Буэнос-Айрес с одноименной провинцией и провинция Санта-Фе) выросло в восемь раз. Так же, как и на англоязычных фронтирах, это развитие было и демографическим, и экономическим. У Аргентины была гибридная метрополия: Британия обеспечивала инвестиции и, позднее, предоставила свои рынки; Италия и Испания дали своих мигрантов. Испаноязычные поселенцы были столь же активны. Население Буэнос-Айреса, «Парижа Южного полушария», насчитывало более полутора миллионов человек, и в 1914 году там уже был метрополитен. Амбиции Аргентины — «быть завтра тем, что США есть сегодня» — казались вполне осуществимыми.

Сибирь, российский «Дикий Восток», также росла экспоненциальными темпами. Между 1863 и 1914 годами ее население увеличилось более чем в три раза — с 3,1 миллиона человек до десяти миллионов, 80 % которых были русскими. Наиболее активный рост шел в 1890-х и 1900-х годах на юго-западе и юго-востоке страны. Здесь также имели место и урбанизация, и взрывной рост населения. Владивосток, город на Дальнем Востоке России, в 1885–1910 годах вырос в семь раз; Благовещенск, «сибирский Нью-Йорк», — в шесть раз; Иркутск, «сибирский Париж», — в три раза. Иркутск, со своим электрическим освещением, новым зданием оперы, соборами, музеями и тридцатью четырьмя школами вперемешку с деревянными лачугами, «в точности походил на города-муравейники запада США». В 1901 году некий американский торговец сельскохозяйственной утварью утверждал:

Говорю вам, Сибирь станет «новой Америкой», будут там и «калифорнийская» золотая лихорадка, и китайская «желтая опасность».

Этот поразительный поселенческий бум XIX века происходил отнюдь не размеренно. Для него был характерен трехступенчатый цикл, состоявший из периодов взрывного роста (boom), краха (bust) и «спасения экспортом» (export rescue). Каждый масштабный период подъема, длившийся от пяти до пятнадцати лет, как минимум удваивал население обширной новой зоны освоения в течение всего лишь одного десятилетия. Развивающиеся отдаленные территории импортировали куда больше товаров и капитала, чем экспортировали. Их рынки были динамичными и в высшей степени прибыльными, однако локальными: поселенцы, прибывшие в прошлом году, зарабатывали тем, что обеспечивали иммигрантов нынешнего года и готовились принять тех, кто прибудет в следующем. Затем внезапно происходил «крах», «паника» и начинался период резкого спада, в течение которого темпы роста замедлялись в разы, а примерно половина возникших в годы бума ферм и предприятий разорялась. На третьем этапе, который мы назовем «спасение экспортом», на обломках рухнувшей экономики бума мучительно строилась новая, ориентированная на массовый экспорт сырья — пшеницы, хлопка или древесины — в далекую метрополию. Экономика восстанавливалась и продолжала развиваться, но гораздо более медленными темпами, и в некоторых отношениях связи с метрополией становились более тесными, а положение региона — более зависимым от нее, чем в годы первоначального бума.

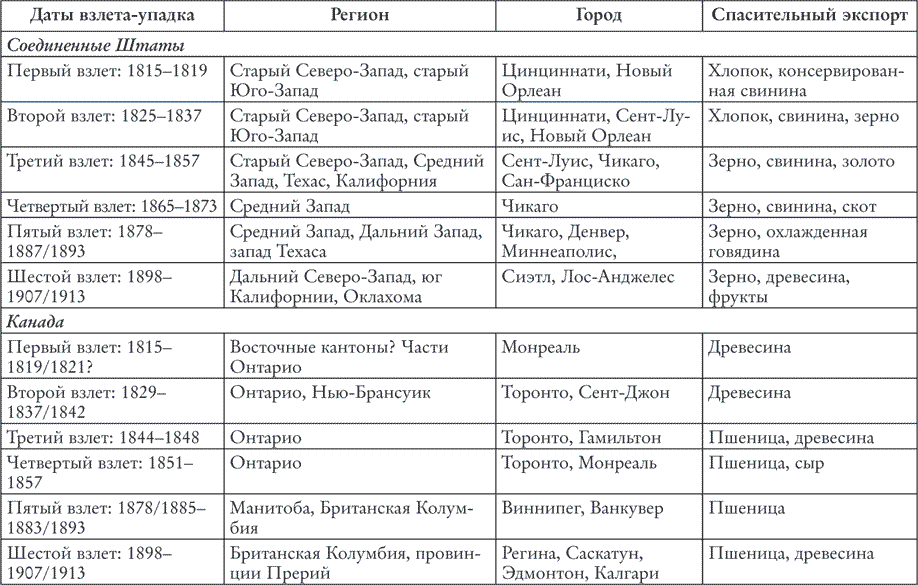

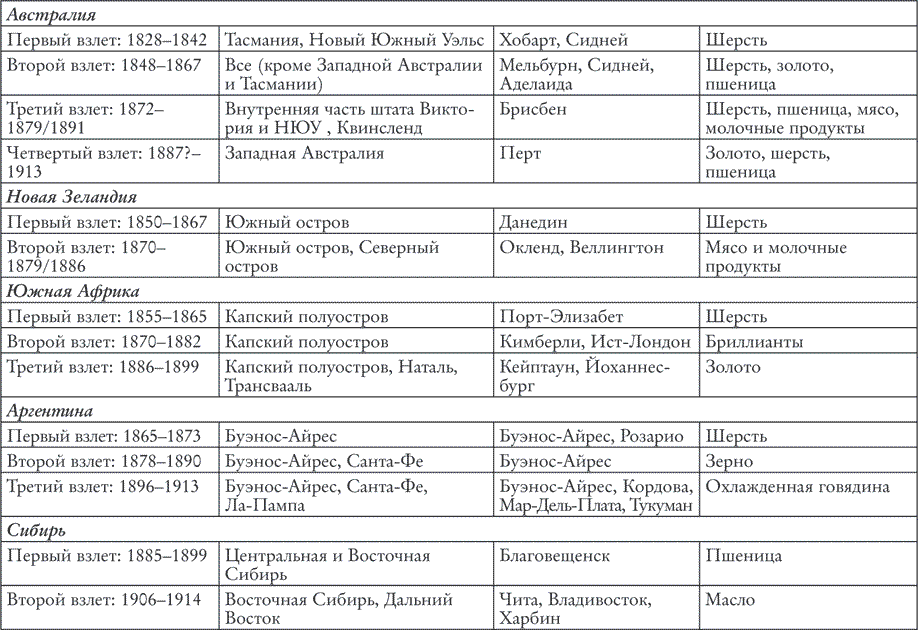

Первые «полноценные» бумы, для которых были характерны взрывной рост экономики (а не только населения), приток денег (а не только мигрантов) и стремительное развитие городов (а не только сельских поселений), случились около 1815 года на Старом Северо-Западе и Старом Юго-Западе Соединенных Штатов, а также, возможно, в Верхней Канаде. Иногда эти «взрывы» следовали за длительным периодом более медленной и постепенной колонизации. Например, колонии Западная Австралия и Британская Колумбия были основаны в 1820-х и 1840-х годах соответственно, но взрывной рост здесь начался лишь в восьмидесятых годах XIX века. Если определить бум как удвоение численности населения, начиная с достаточно заметной стартовой отметки (скажем, не менее 20 000 человек), максимум за десятилетие, то большинство западных американских штатов, большинство британских колоний, а также некоторые регионы Аргентины и Сибири как минимум однажды прошли полный трехступенчатый цикл. Более двух десятков таких случаев показаны в таблице 2.1. О некоторых деталях можно спорить, но свидетельства существования тенденции в целом кажутся вполне убедительными.

Триггером бума становилось массовое перемещение людей, денег, товаров, информации и навыков из одного или нескольких мегаполисов на соответствующий фронтир. Поэтому для таких периодов характерно резкое увеличение активности всех средств массовой коммуникации: появление множества новых маршрутов кораблей, обозов или поездов; распространение новых банков, газет, почтовых отделений, специальной литературы для нужд переселенцев; организаций и бизнесов, ориентированных на мигрантов. Все это развивалось в основном в крупных городах. Если на месте будущего мегаполиса не проживало многочисленного коренного городского населения (такое население имелось, например, в случае Мехико), то для формирования достаточно большого города при обычных темпах роста требовалась пара столетий. А вот при взрывном росте — всего пара десятилетий. Многие из этих скороспелых городов, таких как Цинциннати или Виннипег, позже стали известными экспортными центрами, но в годы и десятилетия бума они были прежде всего воротами, через которые шел импорт в неудержимо растущие поселения фронтира, а не поставщиками экспорта в далекую метрополию. Чикаго, главный из этих городов, играл одновременно обе роли, направляя вовне экспорт регионов, находившихся в упадке, и снабжая импортом процветающий фронтир. Этим объясняются крайне высокие темпы его роста. Такие города-ворота могли находиться и за пределами политических границ тех развивающихся территорий, которые они обслуживали. «Воротами» процветающего Техаса в 1840-е и 1850-е годы был Новый Орлеан в штате Луизиана. Для Верхней Канады в 1815–1819 годах воротами служил Монреаль, находившийся в Нижней Канаде.

В годы бума расцветающие регионы могли по-прежнему экспортировать товары и даже находить новые статьи экспорта, но его объем в тот момент не имел особенного значения. Главной ставкой в экономической игре был сам рост как таковой: поощрение, направление и обновление потока людей, товаров и денег; доставка, расселение и поддержка иммигрантов; обеспечение всем нужным новых фермерских хозяйств; строительство городов, ферм и транспортной инфраструктуры; поставка стройматериалов и поддержка строительства. «Индустрия прогресса» — полезный термин, хорошо описывающий совокупность отраслей, обеспечивающих рост посредством роста.

Таблица 2.1. Периоды взлета, упадка и «спасения экспортом» в зонах освоения

Создание транспортной инфраструктуры было одним из важнейших элементов индустрии прогресса. Государственные или частные транспортные проекты, как правило, финансировались с помощью облигационных займов или огромных кредитов, предоставленных метрополией, но большинство остальных ресурсов были местными: работники, рабочие и сельскохозяйственные животные, продовольствие для тех и других, а также сырые стройматериалы, например древесина. Поэтому эти транспортные проекты имели двойное назначение: после завершения они упрощали коммуникации и доступ к рынкам, но также были ценными катализаторами бизнеса уже в процессе строительства. В этом втором смысле даже те дороги, каналы или железные дороги, которые впоследствии оказывались убыточными или были продублированы усилиями локальных конкурентов, не стали пустой тратой сил и ресурсов. В 1830-х годах сразу три разных города на озере Эри сумели убедить совет директоров канала Огайо сделать их конечными станциями одного и того же канала. Это в три раза повысило стоимость строительства канала и на треть уменьшило его эффективность, но при этом утроило «прогресс» — объемы рынков сельского хозяйства, фабричного производства и рабочей силы, возникших вокруг стройки. В разгар бума 1880-х годов в Аргентине «примерно 21 частная компания и три государственные транспортные линии конкурировали совершенно хаотическим образом». В результате к 1890 году «после многолетних усилий Аргентина могла похвастаться плохо скоординированной железнодорожной сетью с тремя различными ширинами колеи, с избытком путей в одних регионах и полным их отсутствием в других». Некоторые наблюдатели объясняли этот кавардак чрезмерной экзальтированостью испанской натуры, однако для железнодорожного бума в англоязычных странах были характерны те же самые проблемы, да и вообще: финансировали и проектировали бо́льшую часть аргентинских железных дорог в любом случае британцы.

Спешное строительство инфраструктуры в расцветающих регионах само по себе было огромной индустрией. По некоторым данным, в строительстве железных дорог Верхней Канады в 1850-е годы были непосредственно заняты целых 15 % трудоспособного мужского населения. В 1890-х годах Транссибирская железнодорожная магистраль внезапно «увеличила капитализацию сибирского промышленного производства примерно в двадцать раз». В Новой Зеландии в 1871–1900 годах строительство железных дорог обеспечивало более чем 40 % прироста капитала. Экономика австралийской колонии Виктория в основном занималась тем, что в буквальном смысле строила саму себя. В 1888 году, на своем пике, рынок строительства жилья поглощал «чуть более четырех пятых всех частных инвестиций в колонии». В Мельбурне строили из кирпича, но большинство городов фронтира построены из дерева и, как правило, не единожды. «Сан-Франциско сгорал и был построен заново, по крайней мере, четыре раза». Согласно одной оценке, в городах Канады и Соединенных Штатов между 1815 и 1915 годами произошло 290 крупных пожаров; Новая Зеландия и сибирские города тоже постоянно горели. Пожары, конечно, приносили убытки, но восстановление этих «одноразовых» городов еще больше способствовало подъему бизнеса.

Лесное хозяйство, которое поставляло строительные и упаковочные материалы, а также топливо для местного рынка, было еще одним ключевым элементом индустрии прогресса. Древесины в XIX веке использовалось очень много, тем более на фронтире — и тем более во время бума. Лишь 10 % из четырех тысяч американских локомотивов в 1859 году работали на угле; остальные топились дровами. То же самое было и с пароходами; аналогично дело обстояло и в Австралазии, Канаде и Сибири. Региону, в котором за десять лет численность населения увеличивалась вдвое, требовалось в несколько раз больше жилых домов, административных, сельскохозяйственных построек и заборов, чем территориям, развивавшимся более умеренными темпами. Кроме того, древесина активно использовалась в горном деле и в транспортной инфраструктуре. Некоторые дороги (гати) выкладывались из поперечных бревен, уложенных на продольные деревянные лаги; мосты и телеграфные столбы были деревянными; каналам требовались деревянные распорки и тому подобное; даже железные дороги не могли обойтись без древесины — деревянных шпал, а также ограждений, не дававших скоту забредать на рельсы. На каждую милю железнодорожных путей требовалось 2640 деревянных шпал, которые приходилось менять каждые шесть лет или около того. Стоит добавить сюда миллионы деревьев, которые просто вырубали и сжигали, чтобы расчистить поля, и несложно понять, почему периоды подъема буквально пожирали древесину. Американский бум 1850-х годов уничтожил лес размером с Англию — сорок миллионов акров (больше 16 миллионов га). Лесная промышленность во времена бума была огромной индустрией, даже если объем экспорта древесины оставался скромным.

Третий ключевой элемент индустрии прогресса — это сельское хозяйство и развитие фермерства в периоды подъема. Во время бума 1850-х четверть сельскохозяйственных работников американского Запада фактически занималась расчисткой земель и строительством ферм — то есть не собственно выращиванием продовольствия, а созданием условий для него. Фермеры с небольшим капиталом часто занимались несельскохозяйственными работами как в сельской местности, так и в городах, а бум означал, что работы вокруг полно. «Фермеров» можно было найти на строительстве дорог, каналов, укладке железнодорожного полотна или даже на фабриках. Они либо использовали для такой работы межсезонье, либо оставляли собственно хозяйство на своих домашних во главе с крепкими сельскими женщинами. Другие фермеры нанимались сезонными рабочими на предприятия лесной промышленности или сами занимались поставками древесины в качестве «побочного бизнеса». Экономический подъем сам по себе создавал спрос на побочную продукцию и на рабочую силу фермеров; то же самое верно и для их сельскохозяйственных продуктов.

Историки сельского хозяйства склонны считать, что сельское хозяйство поселенцев более или менее непосредственно переходило от полунатурального хозяйства пионеров к экспорту на отдаленные территории. Иногда упоминается стадия «рынка поселенцев» (settler’s market) или «палаточного рынка» (shanty market), но ей редко придается большое значение. На самом же деле фермы периода бума были весьма прибыльными и динамичными, однако рынок оставался локальным. Впрочем, при этом он был также обширным и разнообразным, и его рост мог длиться до пятнадцати лет. Толпы разношерстных рабочих, занятых в строительстве и в деревообрабатывающей отрасли, в огромных количествах потребляли мясо, хлеб, алкоголь и кожу — и это же относится и к горожанам, и к фермерам-иммигрантам, налаживающим свое хозяйство. Последним также требовалось множество животных для разведения и семян для посадки — все это создавало огромный рынок «товарных запасов». Кроме того, у сельского хозяйства фазы подъема была еще одна характерная сторона. Критически важной, но до странности редко упоминаемой категорией товаров были рабочая скотина и корм для нее. Более половины всей рабочей силы в Соединенных Штатах 1850 года составляли лошади, которые выращивались на фермах. Спрос на лошадей и волов был особенно высок на фронтирах периода подъема. В 1821 году, до наступления бума, в Новом Южном Уэльсе одна лошадь приходилась на восемь человек. Во время взлета в 1851 году одна лошадь приходилась уже на каждых полтора человека. В Британии в то же самое время соотношение составляло около двенадцати человек на лошадь. В штате Южная Каролина, где подъема в 1860 году не наблюдалось, на четырех с половиной человек приходилось примерно одно рабочее животное. Во время бума в штате Техас этот показатель составил 1:1. В Сибири насчитывалось восемьдесят пять лошадей на сто человек, гораздо больше, чем в европейской части России, а в Аргентине — 115 лошадей на сотню людей. Рабочим животным, как правило, не давали свободно пастись (на это ушло бы слишком много времени), и им требовался готовый корм — овес, сено, кукуруза; фермеры поставляли и это тоже. В годы бума кормовых культур часто сеяли больше, чем пшеницы. Фактически фермеры XIX века были не просто фермерами, но и поставщиками «рабочих машин» и «топлива» для них.

Среди других элементов или стимулов индустрии прогресса можно назвать приток финансов, иммигрантов и импортных товаров — каждая из этих отраслей сама по себе была огромным бизнесом. Добывающие отрасли, такие как китобойный промысел, добыча пушнины и шкур, возможно, развивались и до подъема, но начинали резко расти вместе с ним, часто приводя к полному истреблению объекта охоты в той или иной местности. Именно во время четвертого и пятого бума в Америке были почти полностью уничтожены бизоны. «Лихорадка» добычи ценных ископаемых, в частности золота, часто сопровождала период бума, но редко вызывала его. Австралийская Виктория и Южный остров Новой Зеландии находились на подъеме еще до великих открытий золотых жил в 1851 и 1861 годах; то же самое верно и для различных сибирских «Калифорний» 1880–1890-х годов. Даже если взять Калифорнию 1848 года, то золотая лихорадка началась с лесопилки Саттера, где случайно было обнаружено первое золото, а не с какой-нибудь уже существующей шахты. Войны с коренными народами (и с европейскими колонистами предшествующей эпохи) иногда также подпитывали индустрию прогресса: десятки фортов, тысячи солдат и миллионы долларов подливали масла в огонь взрывного развития.

Периоды резкого падения, называемые также «крахом» или «паникой», представляют собой наиболее бросающиеся в глаза особенности цикла развития поселений — можно сказать, верхушку айсберга. Американский Запад испытал по крайней мере пять больших циклов взлета, упадка и спасения экспортом, пиками которых были крахи 1819, 1837, 1857, 1873 и 1893 годов. Новый подъем, сменившийся падением в 1913 году, пожалуй, можно считать за два цикла, если учесть крах 1907 года. Первые периоды упадка отражались и на Канаде, затем между 1860 и 1890 годами она испытывала лишь незначительные взлеты, а в период с 1897 по 1913 год ее западные прерии снова начали неудержимо развиваться. Южная Африка «обрушивалась» в 1865, 1882 и 1899 годах; Австралия — в 1842, 1866 и в начале 1890-х; Аргентина — в 1873, 1890 и 1913-м, а Сибирь испытала по крайней мере одну большую катастрофу в 1899–1900 годах. Были и локальные вариации: Южный остров Новой Зеландии «рухнул» в 1879–1880 годах, Северный — в 1886-м.

Мало кто из экономических историков будет отрицать, что эти периоды действительно имели место; более того, некоторые вспомнят и другие даты. И все же существует тенденция преуменьшать значение фазы упадка спорами по поводу того, можно ли технически считать ее периодом депрессии, при которой снижается реальная заработная плата, а в экономике начинается застой. Мы часто обнаруживаем, что падение цен компенсируется падением заработной платы, так что реальный доход на душу населения остается на прежнем уровне, а в экономике в целом наблюдается даже незначительный рост. Однако вне зависимости от того, являются эти периоды техническими депрессиями или нет, они в свое время стали точками перелома. Они тормозили темпы роста. Во время бума население Милуоки в течение трех лет (1855–1857) выросло на 44,5 %, а за три года упадка (1858–1860) — всего на 2,8 %.

Фермерские хозяйства и промышленные предприятия разорялись пачками. В 1819 году полегла половина из тех сотен мелких, с одним отделением, американских банков, что были основаны в первом десятилетии XIX века. Австралийский кризис 1891 года вынудил закрыться 54 из 65 крупных банков, причем 34 из них закрылись навсегда. Во время краха 1893 года в Америке закрылось 573 банка и 8105 крупных предприятий. После южноафриканского краха 1865 года, по утверждению современников, «вся Южная Африка была банкротом». Около четырехсот аргентинских и англо-аргентинских компаний обанкротились в 1873–1877 годах, и по крайней мере еще три сотни присоединились к ним с началом периода упадка 1890 года. Кризис 1900 года вывел из игры как минимум 55 крупных сибирских предприятий.

Что касается фермеров, то на Среднем Западе между 1830 и 1890 годами фаза упадка наступала четыре раза. «Независимо от возраста сообщества спустя десять лет из него исчезало от 50 до 80 % любой новой группы фермеров». В некоторых регионах Приморских провинций Канады с началом упадка в начале 1840-х годов около половины фермеров были вынуждены покинуть свои фермы. Небольшие городки тоже постоянно превращались в города-призраки. «Из более чем сотни городков, основанных между 1884 и 1888 годами в округе Лос-Анджелеса, 62 существуют лишь в форме захолустных поселков, сельскохозяйственных земель или пригородов». Некоторые полагают, что города-призраки — это чисто американское явление, но и в Новой Зеландии, например, насчитывается 240 таких заброшенных поселений.

Во времена упадка, который продолжался от двух до десяти лет, руины экономики, как правило, постепенно собирались в новую систему, меньшую по размаху, но более устойчивую и надежно опирающуюся на «спасительный экспорт». Основной задачей экономики становился не рост, а массовый экспорт одного-двух сырьевых товаров на один-два крупных рынка. Экономика коренным образом перестраивалась. Мелкие фермеры, пережившие крах, скупали земли менее удачливых соседей, а большие хозяйства дробились на более мелкие, и в результате обоих процессов появлялись более жизнеспособные фермы среднего размера. Фабричное производство замирало, зато предприятия по обработке и поставкам сырья часто консолидировались в гигантские мясоперерабатывающие, мукомольные, железнодорожные и судоходные компании и картели. И в производстве, и в обработке и поставках сырья успех в какой-то степени строился на неудачах конкурентов, потерпевших крах. Активы последних можно было скупать за бесценок. Подобные двусторонние инвестиции демонстрируют, что взрывное освоение новых территорий стимулировалось не только бумом, но и крахом.

Спасительный экспорт иногда принимал форму резкого увеличения объемов уже существующего экспорта, где массовость поставок компенсировала низкие цены. Экспорт древесины из Канады в Великобританию, и так уже довольно масштабный в 1842 году — 265 000 тонн, — после начавшегося в том же году упадка вырос и в 1845-м составил 608 000 тонн. Объемы производства хлопка на американском Юге в 1818 году не достигали 60 000 тонн, а из-за начавшегося в 1819-м кризиса подскочили к 1826 году до 166 тысяч тонн. Иногда появлялись и новые отрасли экспорта, как, например, железнодорожные перевозки скота, потоком хлынувшего со Среднего Запада на Восток Америки после 1857 года, или охлажденное мясо из Австралии, впервые наводнившее рынок Великобритании в 1880-х. Производство, обработка и транспортировка сырья теперь стали главными столпами поселенческой экономики.

В отличие от периодов бума, которые имеют начало и конец, для фазы спасительного экспорта характерны неопределенные границы и кумулятивность. Со Среднего Запада на Северо-Восток прошли четыре последовательных волны экспорта. После 1819 года через Новый Орлеан в восточные штаты начали поставлять консервированную свинину и зерно с запада; после 1837-го — пшеницу, теперь уже через Великие озера и их каналы; после 1857 года везли скот по железной дороге; после 1873-го — мясо в вагонах-холодильниках. Австралия после каждого из трех своих периодов упадка начинала поставлять в Великобританию шерсть, пшеницу и мясо соответственно, да и Аргентина во многом прошла по тому же самому пути. Каждый новый продукт экспорта скорее дополнял, чем вытеснял предшествующие продукты. Темпы роста в период спасения экспортом были намного ниже, чем во время подъема, но все же могли оказаться вполне приличными, и средний реальный доход после того, как миновал пик кризиса, чаще всего начинал понемногу расти.

Спасение экспортом очень редко начиналось легко или в полном соответствии с заранее намеченным планом; все время приходилось решать всё новые проблемы: цены были низкими, а поставки неустойчивыми; громоздкий товар приходилось доставлять на большие расстояния, и часть его неизбежно портилась. Низкие цены пытались компенсировать увеличением объемов поставляемого товара. Неустойчивость сельскохозяйственных поставок мяса и молока была явлением до некоторой степени неизбежным, поэтому периоды спасения экспортом стимулировали появление мясоперерабатывающих заводов, маслобоен и сыроварен, а также совершенствование системы классификации и контроля качества. С громоздкостью сырья справлялись самыми различными способами: появились модернизированные прессы, уменьшавшие объем кип хлопка и шерсти, а силосные башни и элеваторы упрощали обработку и транспортировку зерна. Быстрая порча всегда была сложной проблемой мясного экспорта, но решения этой проблемы появились в 1820-х годах, когда были изобретены более совершенные технологии засолки и консервирования свинины; в 1870-х в железнодорожных вагонах начали использовать природный лед для охлаждения говядины; а в 1880-х годах на грузовых судах были установлены механические системы охлаждения баранины и ягнятины. Сырьевые товары, кроме того, приходилось фасовать, рекламировать и доставлять в точки продажи именно в то время, когда на них имелся спрос. Жители Лондона ожидали, что новозеландскую весеннюю ягнятину им доставят весной — но весной английской, а не новозеландской. Канада поставляла на британский рынок сыр чеддер и уилтширскую ветчину.

Основной особенностью спасительного экспорта было покорение огромных расстояний. Периоды бума оставляли за собой слишком много железнодорожных путей и судоходных маршрутов. С началом кризиса железнодорожные и судоходные компании бросались сокращать расходы, что, как правило, вдвое снижало цену на перевозки. В числе примеров можно привести пароходные линии на Миссисипи после кризиса 1837-го, железные дороги в Соединенных Штатах после краха 1873 и 1893 годов, а также морское судоходство после австралийских кризисов 1842-го и 1891-го. Эта тенденция в сочетании с техническими инновациями, такими как более совершенные корпуса и паровые машины, стимулировала увеличение размера пароходов. Ниточки, связующие метрополию и ее дальние рубежи, превратились, образно говоря, в мосты из стальных тросов, что полностью изменило весь характер массовой перевозки грузов. Лондон и Нью-Йорк стали в 1900 году самыми большими городами в мире отчасти из-за этих, позволительно сказать, дальних предместий, отстоявших от метрополии на огромное расстояние, но фактически приблизившихся благодаря взрывному росту населения и системе спасительного экспорта. Теперь метрополия ожидала от «Дикого Запада» не колониальных товаров, экзотических предметов или поддержки в неурожайные годы, но в буквальном смысле хлеба — и мяса — насущного.

Поток поставок должен был быть абсолютно непрерывным и четко настроенным на спрос. Требовалось, чтобы обе стороны системы сидели друг у друга в пазах идеально, как две половинки аккуратно разбитого стекла. Как предсказывали многие американские отцы-основатели, говоря о «цементе интересов», который укрепит связи внутри союза бывших колоний, экономическая интеграция способствовала другим формам интеграции, и наоборот. Но такие связи могли протянуться и через Атлантику, через Тихий океан и Уральские горы, а не только через Аппалачи. Обширные и регулярные поставки сырья и текущий в обратную сторону поток печатных изданий и фабричных изделий на удивление крепко связали Великобританию с ее рассеянным по всему миру «Западом», создав неофициальную, но самую что ни на есть настоящую «Большую Британию» — это произошло приблизительно в 1850–1950 годах. Жители доминионов считали себя «совладельцами» Британской империи, а не просто ее подданными; высокий уровень жизни и легкий доступ к лондонским деньгам, а также рынкам труда и продовольствия в масштабах всей империи позволяют предположить, что в чем-то они были правы.

Как ученые работают с темой взрывного расцвета фронтиров и его необычной ритмичностью? Экономические историки, например Саймон Кузнец, давным-давно отметили «циклический» характер развития американского Запада. Кузнец предложил использовать модель, перекликающуюся с испытанной схемой трех-четырехгодичных экономических циклов, увеличив временной масштаб до пятнадцати — двадцати пяти лет, что отлично согласуется с выявленным нами ритмом развития новых регионов. Спрос и предложение опережали друг друга, но это были спрос и предложение в области капитальной инфраструктуры, например в строительстве железных дорог, а не в области потребительских товаров, как в случае коротких бизнес-циклов. Бум начинался, когда предложение этих дорогих инфраструктур с трудом угонялось за спросом. Упадок наступал, когда предложение запаздывало по отношению к спросу, что нередко случалось, если строительные проекты затягивались на пять или более лет. Но Кузнец полагал, что рассматриваемые им циклы зародились в 1840-е годы и ограничивались Соединенными Штатами, и не склонен был говорить ни о причинах их возникновения, ни о «спасении экспортом».

Однако другие ученые все же рассматривали тему экспорта — и прежде всего канадский экономист Гарольд Иннис, автор «сырьевой теории». Ее суть такова: экономическое развитие в переселенческих сообществах основывалось на экспорте в метрополию одного-двух базовых товаров. Эти экспортные товары различались по своей способности порождать связи (linkage effect) — то есть по тому, в какой степени они стимулировали появление дополнительных аспектов развития, таких как индустриализация и урбанизация. Товары со слабой такой способностью — скажем, пушнина или треска — подобных связей почти не создавали. Но если эта способность была высокой, как, например, у пшеницы или мяса, ситуация оказывалась обратной. Тем не менее сырьевой подход мало что может рассказать о периодах подъема и упадка. И теория циклов, и сырьевая теория полезны для понимания одной или двух ступеней в ритме развития фронтиров, однако обе они мало что могут нам рассказать обо всех трех и, следовательно, о ритме как таковом.

Социальные историки, занимающиеся поселенческими обществами, часто упоминают о периодах бума и краха, но не дают им сколько-нибудь постоянного определения и не рассматривают их влияние или общий цикл во всей его полноте, а также, как правило, лишь вскользь касаются экономической истории. За последние десятилетия произошли кое-какие давно ожидаемые изменения в историографии самого большого из фронтиров — американского Запада. Ряд «новозападных» историков, будь то «регионалисты», делающие акцент на конкретике отдельной местности, или «неотернерианцы», которые подчеркивают важность процесса как такового, напомнили, что запад США был населен вовсе не одними только белыми мужчинами. В некоторых случаях они также преодолели американскую убежденность в собственной исключительности и сравнили ситуацию на фронтире США с новыми рубежами других регионов мира. Уильям Кронон, Ричард Уайт, Эллиотт Уэст и замечательный исторический географ Д. У. Мейниг провели особенно интересные исследования, в которых использован богатый междисциплинарный «экологический» подход и даже затронуты вопросы экономической истории, которая и в самом деле слишком важна, чтобы ею занимались одни только экономисты. Тем не менее кажется, что даже этим исследованиям все же немного не хватило глубины для полного раскрытия темы ритма. Бум, крах, спасение экспортом, а также последовательность и взаимовлияние всех трех фаз — независимо от того, какими именно терминами они называются, — упоминаются в данных работах не так часто, как следовало бы.

Изучение ритма развития поселенческих сообществ имеет немалую ценность даже за пределами экономической истории, поскольку периоды подъема, упадка и спасения экспортом не были исключительно экономическими факторами; они оказали серьезное влияние на формирование общества, культуры, на гендеры и этнические вопросы. Например, во времена подъема, помимо экономики города и фермы, появлялась еще и экономика временного поселенческого лагеря, в котором находили пристанище бессемейные мужики-бродяги, рабочая сила индустрии прогресса: лесорубы, землекопы, шахтеры, солдаты, матросы и тому подобное. У этих людей была собственная, грубоватая и изменчивая, но все же не полностью лишенная правил субкультура, которую я в другой своей работе назвал «культурой бригады». Когда бум заканчивался, относительная важность этих сообществ уменьшалась и их члены часто становились адептами одного из социальных проповеднических движений, таких, например, как общества трезвости, отчасти мотивированные чувством вины, похмельем разгульной жизни во времена бума. Другая иллюстрация неэкономического влияния периодов роста — последствия, которые этот рост имел для коренных жителей фронтира. На удивление большое число коренных народов достаточно успешно адаптировались к притоку европейских поселенцев, пока тот шел обычными темпами, — они либо взаимодействовали с новоприбывшими, либо сопротивлялись им, причем силы сторон были более или менее равны. Но когда начинался взлет, то независимость коренных жителей, как правило, заканчивалась. Сиу, команчи, модоки и не-персе в США, метисы в Канаде, маори Новой Зеландии, аборигены Тасмании и Квинсленда, коса в Африке, арауканцы аргентинских пампасов — все они могут послужить примерами. Эти народы сумели приспособиться к постепенной европейской колонизации, однако взрывное освоение фронтира оказалось для них чересчур, и, учитывая высоту человеческого цунами, которое обрушилось на местные племена, их сопротивление было заранее обречено. Игнорировать циклы взлета, упадка и спасения экспортом, излагая историю поселенческих сообществ и их борьбы с коренными жителями, — это все равно что не упомянуть ветер в рассказе о морском путешествии или забыть о смене времен года в истории сельского хозяйства.

Принимать этот ритм во внимание очень важно еще и потому, что он помещает историю колоний XIX века в новый контекст и помогает нам понять, как именно происходило взрывное расселение. Однако этот ритм не объясняет, почему оно происходило. Почему продвижение на фронтир вдруг пошло совсем другим темпом примерно в 1815 году? Почему оно происходило в циклической форме судорожных вспышек подъема, упадка и спасения экспортом? Почему оно началось в англоязычной Северной Америке и долго оставалось англопервичным, пусть и не исключительно англоязычным? Половины короткого эссе никак не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь полно ответить на эти вопросы. Однако кое-что мы сделать можем, а именно — кратко рассмотреть три наиболее явных причины: социальные институты, экспорт сырья и индустриализацию, — а затем добавить к ним еще три менее очевидных фактора.

Прежде чем обратиться к возможным объяснениям, мы должны, с одной стороны, подчеркнуть, что мы ни в коем случае не хотим скатиться в бездумную англоцентричность, но с другой — вынуждены признать тот неоспоримый факт, что взрывное расселение в самом деле, кажется, сильнее всего затронуло англоговорящие территории. Прошлые поколения британских и американских писателей с гордостью и восторгом предлагали свои объяснения успеха трансатлантической цивилизации в сфере колонизации (как и во многих других сферах). Объяснения подобного рода колеблются от воспевания англосаксонской расы до черчиллевских лестных афоризмов в адрес англоговорящих народов, и все эти объяснения сегодня уже нельзя принимать всерьез. Однако, пусть взрывное расселение было отнюдь не исключительно англоязычным, оно было, повторим, англопервичным. Отдельные периоды подъема и упадка в Сибири и Аргентине совершенно походили на таковые в англоязычных регионах, как и сибирский период «спасения экспортом», продолжавшийся вплоть до 1917 года. Миллионы тонн пшеницы и масла в 1914 году вливались в стремительно индустриализирующийся Санкт-Петербург почти совершенно так же, как американский Запад в свое время кормил Нью-Йорк, а британские колонии — Лондон. Аргентина тоже поддерживала Лондон в качестве «приемного доминиона», пока Оттавское соглашение 1933 года не провозгласило, что Аргентина на самом деле — Золушка среди британских сестер-колоний. Но периоды подъема в Аргентине и Сибири начались позже и были не столь масштабны, как на англоязычных территориях, а «спасение экспортом» там закончилось раньше. Нам нужны объяснения, которые не будут ни отрицать, ни преувеличивать, ни воспевать заметную роль англоязычных стран во взрывном развитии колоний XIX века.

На объяснения, связанные с определенными институтами, особенно легко нанести лак англоцентризма, и некоторые из них, возможно, этого и заслуживают. Однако в целом нам необходимо серьезно отнестись к возможности того, что в Великобритании развилась чрезвычайно приспособленная к экспансии система институтов, которая затем была успешно пересажена в поселения фронтира. Этот набор институтов включает в себя англосаксонскую правовую систему (common law), в рамках которой защищается и право собственности, практика взыскания задолженности и в конечном итоге патентное право; систему представительной власти, которая даже в условиях ограниченного избирательного права (только для мужчин) способствует ослаблению автократии и укреплению общественного согласия, а также дает право голоса вновь возникающим социальным группам; и, возможно, нонконформистский протестантизм с его необычной этикой экономии (если даже оставить в стороне трудовую этику), более подробно разработанный и легче применимый в вопросах организации, чем католицизм или англиканство. Можно добавить сюда тенденцию английских колонистов «клонировать» свои поселения, создавая всё новые небольшие автономные политические сообщества, а не расширяя и укрупняя старые.

Необязательно целиком принимать тезис о том, что английские поселенцы в принципе с большей готовностью принимали различные перемены, чем испанские, но надо признать, что между ними с самого начала возникли ясные институциональные различия. Испанская Америка была консолидирована в два — а позднее в три — огромных вице-королевства; англичане в высшей степени децентрализованно расселялись по десяткам колоний. Таким образом, представительная власть здесь обладала бо́льшим весом, а относительно легкая возможность получить землю в собственность расширяла границы избирательного права, построенного на основе землевладения. В XIX веке децентрализация позволила вновь образованным автономным территориям, штатам и колониям занимать средства на развитие и продвигать себя как независимые бренды. Действительно, институты могли тут сыграть определенную роль; вопрос в том, какую именно. Опять же, в рамках данного эссе нам на этот вопрос ответить не удастся, но мы можем вкратце обсудить его, обратив взгляд на неанглоговорящие территории. Никто еще не обвинял царскую Россию конца XIX столетия во внезапном введении англосаксонской правовой системы, представительной власти, протестантизма или регионального самоуправления — и уж точно не всего этого одновременно. Английские институты, возможно, помогли английским колониям перейти от циклов подъема и спасения экспортом к долгосрочной стабильности и процветанию. Но они не могут объяснить сам феномен взрывной колонизации в глобальном масштабе.

Другое объяснение предлагает сырьевая теория. После 1815 года индустриализация и урбанизация в Великобритании и на американском Северо-Востоке способствовали росту спроса на сырье. Заметив это, утверждает теория, разумные поселенцы и инвесторы вложили все силы и деньги в англоязычные фронтиры, чтобы предоставить индустрии необходимые сырьевые товары. Экспорт сырья был, без сомнения, ключевой частью «спасения экспортом». Но предположение о том, что периоды бума были запланированными заранее этапами развития сырьевых поставок, наталкивается на определенные возражения. Во-первых, чаще всего спасительный экспорт зависел от технических инноваций и меняющегося спроса в метрополии; и то, и другое нелегко предсказать. Возможно ли, чтобы поселенцы, которые устремились на старый Северо-Запад США в 1815 году, предугадали снижение объемов производства пшеницы в своей северо-восточной метрополии? Массовое появление сначала каналов, а затем железных дорог, которые связали фронтир с метрополией? Изобретение силосных башен и элеваторов, которые способствовали укреплению этих связей? Неужели они могли бы предсказать отмену британских хлебных законов в 1846 году, что подарило им огромный дополнительный рынок сбыта?

На самом деле фермеров времен бума экспорт, как правило, не слишком беспокоил: динамичность локального рынка позволяла им вообще не думать об этом. Упадок же стимулировал отчаянные эксперименты и инновации, что в конечном счете запускало спасительный экспорт. Выходит, периоды расцвета порождали периоды упадка, а те, в свою очередь, стимулировали спасительный экспорт. При этом ни сам экспорт, ни какие-либо надежды на него в будущем почти никогда не были драйверами бума — за исключением разве что хлопкового экспорта со старого Юго-Запада Америки.

Еще одно возражение против теории рационального сырьевого экспорта — само явление краха и последующего упадка. Экспорт спасал поселенческую экономику в целом, но не раньше, чем крах уничтожал до половины всех процветавших хозяйств и предприятий. Экономика фронтира строилась на горах финансовых трупов, и ее формирование скорее напоминало копошение коралловых полипов, чем действия рациональных игроков.

Более перспективное объяснение поселенческого взрыва XIX века — сочетание двух факторов: потенциально богатые окраины и наступление промышленной революции. Такая теория, конечно, тешит англофильскую предвзятость, поскольку объясняет, почему бум на англоязычных фронтирах случился раньше, чем на остальных. И у России, и у стран испаноязычной Америки имелись огромные окраинные регионы, но промышленная революция пришла в эти страны сравнительно поздно. С Францией и Бельгией дело обстояло ровно наоборот. Только в английских колониях сошлось и то, и другое. Лишь к началу 1870-х годов в Аргентину, а спустя десять лет и в Сибирь пришли новые транспортные технологии (железная дорога), положившие начало взрывному развитию этих регионов.

Однако история — зверь капризный, и это аккуратное объяснение не очень хорошо работает. Начало поселенческого бума в Северной Америке совершенно точно предшествует массовому распространению железных дорог (которое на старом Северо-Западе развернулось в 1850-е годы). На первый взгляд, индустриальную гипотезу можно спасти, обратившись от железных дорог к пароходам, которые впервые двинулись по Миссисипи и реке Святого Лаврентия примерно в 1815 году — как раз когда началась взрывная иммиграция, — и потенциальное воздействие этой новой транспортной технологии было весьма значительным. До появления паровых машин судоходные реки были по большей части трассами с односторонним движением — навигация вверх по реке, против течения, представляла огромные трудности. Пароходы сделали реки двусторонними магистралями, они с одинаковой легкостью ходили и вверх, и вниз по течению и открыли доступ к обширным территориям вокруг судоходных путей, которые до тех пор были недоступны, по крайней мере в терминах серьезного притока населения. Экспансия вглубь новых территорий стала возможна уже в эти годы, и появление железных дорог в 1850-х годах лишь сделало эту экспансию независимой от наличия судоходных рек.

Даты вроде бы почти подходят, и все же не совсем. Да, в 1815 году в Новом Орлеане было уже три регулярных пароходных линии, но первый пароход добрался до Сент-Луиса лишь в августе 1817-го, когда этот город уже вступил в фазу подъема. «До 1817 года ни один пароход не представил решительных доказательств того, что навигация вверх по течению рентабельна». У первых пароходов были слишком слабые двигатели, к тому же они часто ломались или садились на мель. Пароходы стали ключевой составляющей транспортной системы Миссисипи лишь в середине 1820-х годов — хорошо, допустим, что уже к 1818-му, — но никак не в 1815 году, когда бум здесь уже начался.

В Канаде и Австралии дела обстояли сходным образом. Пароходы плавали по реке Святого Лаврентия уже в 1809 году, но в течение нескольких лет они были диковинкой и добрались до озера Онтарио только к 1817-му — и то это были лишь первые ласточки грядущих перемен.

Несмотря на то что пароходы начали курсировать по озеру Онтарио в 1817 году, лишь к середине 1820-х озеро стали постоянно обслуживать примерно пять-шесть паровых судов.

В Австралии, опять же, пароходы появились в годы ее первого бума, в 1831 году, но не в его начале (1828), да и тогда были слишком малочисленны (в 1839 году — всего шесть судов), чтобы оказать сколько-нибудь значительное влияние. Паровой транспорт был одним из факторов, которые способствовали позднейшему расцвету, он также был критически важен для некоторых отраслей спасительного экспорта, но его появлением невозможно объяснить самые ранние периоды подъема. Индустриализация придала мощи взрывному развитию фронтира, но не она стала его причиной.

Так что же вызвало поселенческий взрыв? Тут моя попытка ответа будет краткой, неполной и весьма осторожной. В ее основе лежит предположение о взаимодействии трех глобальных факторов, возникших в общем и целом вокруг 1815 года. Первый из них — мир в Европе, заключенный в 1815 году, переломный момент в глобальной политике, обозначивший конец наполеоновских войн и совпавший с окончанием британско-американского противостояния, длившегося четыре десятилетия. Второй фактор — расцвет массовых перевозок, что произошло благодаря серьезным сдвигам как в непромышленных, так и в промышленных технологиях. Третий фактор — поселенческий переворот, перемена общественного отношения к эмиграции в Великобритании и Соединенных Штатах.

Для Европы и ее доминионов 1815 год ознаменовал конец 125-летнего состояния непрерывных войн. Так случилось, что разрушительная Французская революция и наполеоновские завоевания последних двадцати пяти лет имели в целом положительные последствия для англоговорящих стран. В Соединенных Штатах войны дали Северо-Востоку толчок к первичной индустриализации, созданию финансовых институтов и международной торговле. Что касается Британии, то война закрепила за ней лидерство в промышленной революции и сделала страну подлинной владычицей морей.

Война также способствовала зарождению массовых межконтинентальных перевозок, которые первоначально почти не зависели от индустриализации. Еще в 1808 году «континентальная блокада» Наполеона закрыла Балтику для британской торговли, отрезав Британию от ее основного источника древесины. В поиске альтернативы Великобритания обратилась к своим североамериканским колониям. Объем экспорта древесины из канадской провинции Нью-Брансуик взлетел с 5000 тонн в 1805 году до 100 000 в 1812-м. Эта новая отрасль торговли не только не исчезла после заключения мира 1815 года, но и выиграла от него. К 1819 году поток древесины, идущей в Великобританию, составлял уже 240 000 тонн — больше, чем весь объем североамериканского экспорта несколькими десятилетиями ранее, — и все это пока без единого парохода. В то же время, как отмечали многие канадские ученые, пустые корабли, доставившие в Британию дерево и возвращавшиеся порожняком в Северную Америку, сделали эмиграцию менее дорогим и не таким сложным предприятием.

Сам мир 1815 года, в свою очередь, придал дополнительный импульс массовым перевозкам. В годы войны торговым кораблям приходилось держать на борту тяжелые орудия для обороны против каперов, команду канониров, которые должны были обслуживать эти орудия, и вдобавок оплачивать дорогостоящую страховку. После 1815 года расходы вдруг резко снизились — как и стоимость постройки корабля. Древняя технология строительства парусных судов также была значительно усовершенствована примерно в это же время. В 1818 году на линии Нью-Йорк — Лондон начались регулярные коммерческие почтово-пассажирские рейсы, и как численность, так и вместимость кораблей непрестанно росли. В 1840-х годах американцы научились строить большие и быстроходные парусные клиперы, их начали использовать также и англичане. В 1852-м 1625-тонный клипер с 960 эмигрантами на борту преодолел расстояние от Великобритании до Мельбурна всего за шестьдесят восемь дней.

Общемировой объем товаров, перевозимых на дальние расстояния, составлял в 1790 году, по некоторым подсчетам, около миллиона тонн в год. К 1840-му он достиг двадцати миллионов тонн. На подавляющем большинстве многочисленных новых морских маршрутов царили англофоны. Британский торговый флот был крупнейшим в мире на протяжении всего XIX века, а флот США занимал второе место, вплоть до Гражданской войны.

Новые транспортные артерии пересекли не только океаны, но и огромные пространства суши — и тоже благодаря как промышленным, так и непромышленным технологиям. Превращение простой тропы даже в самую скромную дорогу позволяет заменить воловью упряжку на более эффективных животных — лошадей. Превращение скромной дороги в хорошую позволяет наполовину сократить время в пути для пассажирских экипажей и вдвое тяжелее нагрузить повозки. «Мания платных дорог» (turnpike mania), в ходе которой очень быстро было построено множество хороших магистралей, охватила Соединенные Штаты в начале XIX века. В 1800–1830 годах американцы потратили на это 24,5 миллиона долларов — все дорожное строительство предшествующей эпохи казалось теперь совершенно мизерным. Британские «запады» также не жалели денег на дороги и мосты: в одной только австралийской Виктории на это в 1851–1861 годах было потрачено 4,8 миллионов фунтов.

И все же первенство с точки зрения объемов транспортировки сохраняла за собой вода. В 1825 году знаменитый канал Эри в штате Нью-Йорк связал Атлантику с Великими озерами. Канал Эри прославился как русло, по которому текли на побережье товары с новых территорий на Западе, но в течение первых семнадцати лет своего существования поток направлялся в обратную сторону: через канал текли на Запад непрерывно поступающие партии товаров и людей. Многочисленные канадские каналы выполняли ту же функцию. В результате восток Северной Америки был опутан плотной сетью водных путей. Именно прогресс в области водного транспорта — не в меньшей степени, что и старый добрый фургон переселенцев, — открыл ворота американского Среднего Запада.

Многочисленные острова и изрезанная береговая линия юго-восточной Австралии и Новой Зеландии делали каботажный морской транспорт не менее важным, чем дальнемагистральный. Главной дорогой по умолчанию были прибрежные воды.

Забытое влияние этой «непромышленной революции» простирается еще дальше, за пределы 1815–1840-х годов. Древесину на неудержимо развивающемся фронтире сплавляли по рекам в виде гигантских плотов, площадь которых достигала двенадцати акров (0,8 га), и при помощи огромных бревенчатых плотин, которые накапливали энергию воды, чтобы она была способна протолкнуть по реке 10 000 стволов за раз. Мы уже знаем, что лошади во многом были движущей силой бума на фронтире, и они тоже, как позднее машины, становились все лучше и их было все больше. В результате направленной селекции американские тяжеловозы к 1890 году стали на 50 % крупнее, чем были в 1860-м.

Сопоставимые улучшения стали происходить, примерно начиная с 1815 года, и в массовом перемещении информации и денег. С 1820-х годов по обе стороны Атлантики, по обе стороны Аппалачей и в Австралии как грибы начали расти банки. Произошли большие изменения в практике кредитования:

В то время как старые, более консервативные банки ограничивались выдачей краткосрочных ссуд на конкретное коммерческое предприятие… более молодые банки давали краткосрочные ссуды под долгосрочные инвестиции с расчетом, что последние будут не раз обновляться.

Объем британских капиталовложений за рубежом увеличивался стремительно, равно как и инвестиции американского Северо-Востока на американском Западе. Первую массовую «миграцию» денег можно датировать 1816 годом. По некоторым подсчетам, за этот один-единственный год общий объем британских зарубежных инвестиций вырос на 150 %.

С 1775 по 1815 год американский фронтир на Западе лишь нерегулярно подпитывался британскими мигрантами, товарами и деньгами. Все изменилось после 1815-го, когда произошел редко упоминаемый, но очень важный сдвиг в степени доступности информации. По обеим сторонам Атлантики распространялись идеи всеобщей грамотности, почтовые услуги, а печать начала стремительно развиваться и дешеветь — в данном случае некоторую помощь оказали промышленные технологии. Из 3168 газет, выходивших во всем мире в 1828 году, около половины были на английском языке. Средний тираж газет на душу населения в США вырос с одного экземпляра в 1790 году до одиннадцати в 1840-м. В 1810 году на Британских островах печаталось около 21 миллиона экземпляров газет в год, примерно столько же — в Соединенных Штатах. К 1821 году эти показатели составляли 56 и 80 миллионов соответственно. В 1840 году в Великобритании было в два с половиной раза больше почтовых отделений, чем во Франции, а в США — в пять раз больше.

Проверенная временем классификация технологий Льюиса Мамфорда позволяет рассмотреть в нужном контексте эти перемены, как непромышленные, так и промышленные. Мамфорд постулирует три последовательных этапа развития технологий современности: эотехника XVIII века — вода, ветер, дерево и рабочие животные; палеотехника XIX столетия — пар, уголь, железо и железные дороги; и, наконец, неотехнический XX век — нефть, сталь, электричество и автомобили. По-видимому, следует предположить, что каждый новый этап развития вытесняет технологии предыдущего, и действительно, в XX веке неотехника в значительной степени вытеснила палеотехнику. Однако последняя столетием раньше вовсе не вытеснила эотехнические технологии: вместо этого они процветали бок о бок, взаимодействовали, и наиболее активно — как раз на фронтире. Именно там изобилие земли, дерева, воды, ветра и рабочих животных создало условия для непромышленной революции, которая шла параллельно с индустриальной. Использование преимуществ сразу двух технологических стадий, эотехнической и палеотехнической, вдвое увеличило эффективность каждой из них.

Этот эотехнический и «англопервичный» рост объема транспортировок сопровождался серьезными переменами в общественном отношении к эмиграции, и этим переменам способствовал настоящий расцвет печатных изданий. Примерно до 1800 года большая часть англофонов по обе стороны Атлантики считала миграцию на дальние расстояния последним средством отчаявшихся. Подобная позиция хорошо документирована для Британии, и, согласно наиболее распространенной точке зрения, она изменилась лишь приблизительно в 1830 году в результате «революции в колониальном мышлении», которую предпринял известный проповедник освоения новых земель Эдвард Гиббон Уэйкфилд.

Учитывая, насколько плотно образ пионера на фронтире ассоциируется с американским архетипом, удивительно, что негативное отношение к переселению на дальние расстояния было также весьма распространено и в Соединенных Штатах. Американские официальные лица в 1780–1790-х годах неоднократно отзывались о первых мигрантах на Запад как о «полудикарях», «беззаконных бандитах и авантюристах», «бандитах, чьи действия позорят человеческую природу». Или вот еще:

Самые отъявленные, злобные, вероломные грабители, конокрады и негодяи на континенте… Подлейшие и отвратительнейшие преступники.

Запад считался на Востоке «огромной выгребной ямой для отбросов атлантических штатов». Даже в 1820-х годах кое-кто утверждал, что «народы атлантических штатов еще не оправились от ужаса», который вселяет само слово «житель глубинки» (backwoodsman). Даже по прошествии довольно значительной части XIX века «опасения жителей Востока по поводу того, что поселенцы на Западе деградируют до состояния полной примитивности», оставались

достаточно сильными, чтобы стимулировать устройство миссий, организацию Общества Библии и трактатов, а также другие попытки вернуть мигрантов к благопристойной христианской жизни.

Однако отрицательный образ «жителя глубинки» превратился в положительный не стараниями одного только Уэйкфилда и не в 1830 году, а в ходе гораздо более масштабного трансатлантического идеологического переворота, случившегося примерно в 1815-м. В семиотическом плане этот переворот был ознаменован частичной заменой слова «эмигрант» на термины с более положительными коннотациями. По словам Дэвида Хэкетта Фишера и Джеймса Келли,

до 1790-го американцы думали о себе как об эмигрантах, а не иммигрантах. Слово «иммигрант» — американизм, изобретенный, вероятно, в том же году. В широкое употребление он вошел в 1820-м. В 1810-х годах возникли и другие подобные термины. Слово «пионер» (pioneer) в том смысле, какой вкладывал в него Запад («первопроходец»), впервые было использовано в 1817 году; такие слова, как mover («переселенец», 1810), moving wagons («переселенческие фургоны», 1817), relocate («переселяться, переезжать на новое место», 1814) и даже употребление глагола to move («двигаться») в его нынешнем миграционном смысле датируются тем же периодом… Это в самом деле была радикальная трансформация… новый язык миграции.

Но Фишер и Келли забывают отметить, что это явление не было исключительно американским и что основной его манифестацией было именно слово «поселенец» (settler), а не «иммигрант» или «пионер». В Британии это слово использовалось в его современном значении как минимум уже в XVII веке, но лишь эпизодически. К началу XIX столетия оно имело коннотации, указывающие на более высокий статус, чем просто «эмигрант». Поселенцев отличали от «странников» (sojourners), рабов или осужденных ссыльных, а первоначально — даже от свободных эмигрантов из низших классов. В Австралии «поселенцы» были людьми состоятельными и в 1820-е годы считались

истинными колонистами, и их не следовало путать с простыми разнорабочими-«иммигрантами»… хотя в конце концов всех иммигрантов в Австралии стали называть поселенцами (settlers).

Соперничество слов «поселенец» (settler) и «эмигрант» (emigrant) можно проследить по снабженным функцией поиска электронным архивам различных газет, таких как, например, The Times. Конечно, это была газета элиты. И все же она стремилась оперировать языком понятий более широкой аудитории и говорить на языке тогдашнего публичного дискурса. До 1810-го слово settler использовалось в газете очень редко, но постепенно оно стало употребляться всего в два раза реже, чем слово emigrant, а в конце концов — лишь на треть реже. Журнал Blackwood’s Edinburgh, все номера которого с 1843 по 1863 год полностью доступны для поиска, в этот период использует слова emigrant и settler одинаково часто (124 и 126 случаев использования соответственно).

Судя по всему, для американских газет до 1851 года не существует такого же подробного и полного электронного архива, какой есть у «Таймс», поэтому изменения частотности слова во времени не так легко отследить. Однако в 1811–1820 годах выходившая на севере штата Нью-Йорк газета Plattsburgh Republican использовала слово settler в два с половиной раза чаще, чем emigrant. Огромная база данных Making of America, которая содержит 9612 книг и 2457 подшивок журналов, опубликованных в Соединенных Штатах на протяжении всего XIX века, выдает около 40 000 случаев использования слова settlers, 18 500 — emigrants и лишь 7000 — immigrants.

Такой дрейф в сторону слова settler далеко не в первую очередь объясняется идеями национализма. Британские националисты убеждали потенциальных эмигрантов ехать в британские колонии, а не в Соединенные Штаты, но без особого успеха: Соединенные Штаты оставались основной целью британских иммигрантов (не говоря уже об ирландцах) в течение большей части XIX века. Американцы вернули долг в 1810-х и 1900-х годах, массово эмигрируя в Канаду. Слово «поселенец» в большей степени ассоциировалось со статусом фактического жителя метрополии, полноправного гражданина сообщества развитых стран. Но общий язык и представления об общем расовом происхождении явно помогали британским и американским «невидимым иммигрантам» вливаться в общества друг друга, «почти не вызывая кругов на воде». В какой-то степени потоки миграции в двух англоязычных сообществах взаимодополняли друг друга.

Аргентина и Сибирь также извлекли пользу из непромышленной эотехнической революции, но, поскольку бум там случился поздно, промышленные технологии в виде парового транспорта сыграли более важную роль в стимулировании подъема. Произошел ли в умах этих обществ подобный «переворот навстречу поселенцам»? В случае Аргентины ситуация неоднозначна. В 1890–1914 годах 1,25 миллиона испанцев мигрировали в Аргентину, из них 37 % впоследствии вернулись домой. Поначалу Аргентина на удивление враждебно отнеслась к этим иммигрантам, большинство из которых были уроженцами Галисии, а не Андалусии, родины первых аргентинских колонистов. Но с начала 1880-х аргентинцы, по крайней мере на словах, стали понемногу признавать в испанцах родню, и темпы испанской иммиграции выросли, подготавливая почву для переворота в общественном сознании.

С другой стороны, в тот же период в Аргентину прибыли полтора миллиона итальянцев, из которых 55 % впоследствии вернулись обратно. Ни испанские, ни итальянские иммигранты не приняли аргентинского гражданства: «Только 2 % всех иммигрантов в период с 1870 по 1920 годы натурализовались». Это предполагает менталитет скорее странников, нежели поселенцев.

Признаки переворота в общественном отношении к Сибири значительно более различимы. На протяжении большей части XIX века в ней видели «край вечных бурь и снега… сырые, бесплодные земли, усеянные мрачными каторжными шахтами». В 1880 году неопределенная политика правительства по отношению к заселению Сибири сменилась последовательной поддержкой. Государство поддерживало выпуск огромного объема литературы для переселенцев, адресованной крестьянам европейской части России, в среде которых в это время резко рос уровень грамотности. В Сибирь хлынули частные торговцы, число которых к 1897 году достигло восьми тысяч человек. Теперь крестьянский фольклор рисовал Сибирь как

край утопической свободы («воли») и изобилия («приволья»), где крестьяне могли освободиться от оков мира господ и от бедности и жить так, как должно.

Сходство с англоязычными фольклорными образами, появившимися ранее в этом же столетии, поразительно — вплоть до акцента на изобилие природных ресурсов. Сибирская земля была настолько плодородна, что пшеница вырастала «выше человеческой головы», а ягоды — «столь многочисленны… что привяжи ведро к шее пасущейся коровы, и оно наполнится само по себе». Точно так же, как жители американского Запада считали себя американцами более высокой пробы, а обитатели доминионов называли себя улучшенной версией британцев, сибиряки полагали себя не просто русскими, но наилучшими русскими. Их считали более здоровыми, крепкими, самостоятельными и справедливыми, чем их «городских» соплеменников. Где-то мы уже это слышали…

«Поселенческий переворот» был частью более обширного идеологического сдвига в англоязычных странах XIX века, но на его обсуждение у нас едва ли хватит места. Историки протестантизма говорят о произошедшем примерно в это же время повороте от кальвинистской идеи предопределенности Спасения к арминианской концепции условного предопределения (то есть самоопределения человека в вере). В тот же период по обе стороны Атлантики начался рост популярности методистской церкви, и именно методисты часто возглавляли экспедиции англоязычных эмигрантов. Что касается секулярных идеологий, то в эту эпоху представление о том, что прогресс конечен и что даже самые большие империи неизбежно погибают, сменяется идеей бесконечного прогресса, согласно которой никакой необходимости в конечном крушении нет. Отдельный человек перестал воспринимать общественные перемены как нечто редкое и по большей степени нежелательное, но стал относиться к ним как к чему-то привычному и часто привлекательному. Эта же эпоха засвидетельствовала возрождение религиозности, распространение идей социализма и расизма, а также «сеттлеризма» (settlerism) — героизации и романтизации покорения дальних рубежей. Избавившись от стигматизации, эмиграция стала более популярной, а заодно и легче осуществимой: как раз в это время появляются массовые перевозки, которые облегчает спокойная геополитическая ситуация 1808–1815 годов и стимулирует развитие индустриальных технологий. Миллионы представителей других европейских и азиатских народов тоже пустились в путь в XIX веке, но сделали это позже и мигрировали не так последовательно и постоянно, как англоговорящие «сеттлеры»; кроме того, они часто эмигрировали в регионы, чуждые им в культурном плане. Аргентина и Сибирь демонстрируют, что новому фронтиру не обязательно было говорить по-английски, однако до 1870 года это явно было не лишним.

И рост объема дальних перевозок, и переворот в сознании были частью как местного, так и глобального процесса. Начало серьезных сдвигов в технологии массовой транспортировки грузов и людей относится примерно к 1815 году, но в этом процессе был ряд небольших пиков, каждый из которых способствовал притоку людей, информации или денег на конкретные рубежи в конкретные периоды, и это стимулировало возникновение бума. Примеры таких пиков — завершение строительства канала Эри в 1825 году и открытие первого банка на острове Тасмания (примерно в то же время). «Поселенческий переворот» в сознании также имел и общественные, и частные черты. Этот переворот включал и общее улучшение отношения к эмиграции, и превращение фронтира в воображении потенциальных мигрантов и инвесторов из ада в рай на земле, что само по себе уже было важным стимулом к тому, чтобы сняться с места. Суровый, непривычный климат, засилье каторжников в Австралии и Сибири; зловещая слава каннибалов Новой Зеландии; «Великая американская пустыня» американского Запада; скованные морозом равнины западной Канады; и, наконец, дикие аргентинские пампасы, кишащие беспощадными индейскими всадниками с острыми копьями, — все это с помощью идеологических механизмов вдруг слилось в общий образ земли обетованной. Взрывное развитие фронтиров XIX века стало результатом союза идеологии и технологий.

Джеймс Белич

Отдельные части этой главы уже появлялись в несколько иной форме в книге Джеймса Белича «Replenishing the Earth: The Settler Revolution and the Rise of the Anglo-World», опубликованной издательством Оксфордского университета в 2009 году, и используются здесь с разрешения «Оксфорд юниверсити пресс».

Назад: 1. Контролируемое сравнение и полинезийская культурная эволюция

Дальше: 3. Политика, банки и экономическое развитие: о чем говорят особенности финансовых систем Нового Света