Книга: Естественные эксперименты в истории

Назад: Пролог

Дальше: 2. Расцветающий фронтир: бум и крах в истории поселенческих сообществ XIX века

1. Контролируемое сравнение и полинезийская культурная эволюция

В начале января 1778 года корабли Ее Величества «Резолюшн» и «Дискавери» под командованием капитана Джеймса Кука плыли по неизведанным водам северной части Тихого океана, следуя к побережью Нового Альбиона, как тогда называли тихоокеанский северо-запад США. По приказу Адмиралтейства Кук должен был пополнить запасы на острове Таити, уже хорошо знакомом ему по двум предыдущим плаваниям, а потом двинуться на север в поисках легендарного Северо-западного прохода. Восемнадцатого января впередсмотрящий корабля «Резолюшн» заметил на северо-востоке остров, высоко вздымающийся над уровнем моря; вскоре к северу от него проступил второй вулканический пик. На следующий день Кук и его команда установили первый контакт с одним из самых изолированных сообществ в мире — полинезийцами гавайского острова Кауаи.

Кук уже бывал в Полинезии. Впервые он посетил Таити десятью годами ранее по поручению Лондонского королевского общества, чтобы наблюдать проход Венеры по диску Солнца 3 июня 1769 года. Выполнив эту миссию, Кук занялся исследованием других островов архипелага, который он назвал островами Общества, а затем пустился в беспрецедентное путешествие вокруг Новой Зеландии. В 1772 году Адмиралтейство снова отправило его в Тихий океан, чтобы Кук нашел Южную землю (Terra Australis) — материк, существование которого давно уже предполагалось, но только гипотетически. Корабли Кука спустились на юг дальше, чем кто-либо из европейских мореплавателей до него; кроме того, капитан исследовал и нанес на карту очередную часть Полинезии, в том числе острова Туамоту, Тонга, южные острова Кука, остров Пасхи и Маркизские острова.

За десять лет плаваний по центральной части Тихого океана, картографирования островов и знакомства с их жителями капитан Кук накопил обширные познания и научился глубоко понимать народы, которые мы сегодня объединяем под именем полинезийцев. Первым, что привлекло его внимание, когда каноэ жителей Кауаи подошло к кораблю «Резолюшн», оказался язык островитян — это определенно был какой-то вариант языка, на котором разговаривали жители острова Таити, лежащего более чем на 2700 миль к югу. Накануне отплытия из Кауаи, собираясь продолжить путешествие к Новому Альбиону, Кук записал в судовом журнале:

Как же нам объяснить то, что эта Нация сумела распространиться столь далеко по этому огромному Океану?

Его поразило, что люди, явно говорящие на родственных языках, то есть, если рассуждать логически, в не слишком отдаленном прошлом представлявшие собой единый народ, расселились от Новой Зеландии до самого острова Пасхи, а теперь, как оказалось, и до только что обнаруженного архипелага в северной части Тихого океана. По расчетам Кука, географически эта «Нация» распространилась «по территории в 60° широты, или двенадцать сотен лиг на север и юг, и 83° долготы, или тысячу шестьсот шестьдесят лиг на восток и запад». Кук, один из величайших исследователей эпохи Просвещения, столкнулся с великой загадкой человеческой истории. Вопрос происхождения полинезийцев и история их последующего расселения и культурной дифференциации — это тайны, которые в конце концов удалось разгадать с помощью метода контролируемого сравнения.

В этой книге мне хотелось бы продемонстрировать, как смотрит на использование сравнений в исторических исследованиях антрополог, вот уже несколько десятилетий изучающий древние общества и культуры Полинезии — бесчисленных островов и архипелагов, расположенных в гигантском треугольнике, в вершинах которого находятся Новая Зеландия, Гавайи и Рапануи (остров Пасхи). Как обнаружил Кук, их все объединяет общее языковое наследие. Археология впоследствии доказала, что Полинезия представляет собой исторически единую культурную область, поскольку все ее разнообразные культуры имеют множество общих черт, берущих начало в первом тысячелетии до нашей эры. По этой причине Полинезию не раз рассматривали как идеальное место для проведения сравнительного анализа. В ряде классических работ антропологов такой сравнительный подход в самом деле применяется — в частности, Маршалл Салинс исследовал дифференциацию полинезийских общественных формаций в связи с природными особенностями разных островов, а Ирвинг Голдман изучал «статусное соперничество» как ключ к пониманию различий в полинезийских культурах. Что касается материальной культуры, то различия в конструкции полинезийских парусных каноэ, технологиях изготовления тапы (ткани из обработанной древесной коры) и тесания камня также стали предметом сравнительного исследования. Дуглас Оливер вышел далеко за пределы Полинезии, включив в свой всеобъемлющий труд об Океании меланезийцев, микронезийцев, а также австралийские культуры. Исторические лингвисты, со своей стороны, используя свои собственные специализированные методы фонологического и лексического сравнения, реконструировали бо́льшую часть протополинезийского словаря.

Мой собственный интерес к Полинезии проистекает из моей основной научной специализации — доисторической археологии (или «антропологической археологии», как многие называют эту дисциплину — отчасти для того, чтобы отличать ее от «классической» археологии, которая фокусируется на греко-римском мире). Но хотя я вложил много сил в поиски конкретных вещественных доказательств, с помощью которых можно датировать и определить рамки истории Полинезии до прибытия европейцев и появления исторических документов, я считаю такие полевые изыскания лишь частью более глобального процесса исторических исследований. Причина этому — моя твердая вера в то, что сравнительный анализ праистории множества народов может поведать нам нечто более глубокое о человеческих культурах и их долгосрочном развитии. Поэтому с течением времени я стал считать себя «историческим антропологом» и начал все чаще обращаться ко все более широкому спектру междисциплинарных свидетельств, которые включают в себя не только археологические находки, но и информацию исторической лингвистики, результаты компаративных этнографических исследований, а также данные палеоэкологии.

Я должен уточнить еще одну особенность своего эпистемологического подхода, а именно: я считаю историческую антропологию «исторической наукой» — в том смысле, в котором Стивен Джей Гулд и Эрнст Майр противопоставляли «исторические» и «экспериментальные» науки (поэтому мне не близка точка зрения постмодерна, согласно которой все сконструированные «тексты» прошлого одинаково ценны). На самом деле роль археологии в исторической науке (или науке о «культурной эволюции») кажется мне аналогичной роли, которую палеонтология играет в науке о биологической эволюции. Обе дисциплины обнаруживают вещественные свидетельства долгосрочных изменений, культурных в одном случае (артефакты и следы человеческой деятельности) и биологических — в другом (кости, экзоскелеты и другие ископаемые остатки). Но мы можем понять смысл этих доказательств, лишь включив их в более широкую парадигму. В настоящее время ведется большая работа по созданию такой парадигмы для культурной эволюции, однако обзор этой работы получился бы куда более масштабным, чем позволяют рамки настоящего эссе.

Возвращаясь к концепции сравнения, следует отметить, что эта идея имеет критически важное значение для любой исторической дисциплины, в том числе и исторической антропологии, потому что мы не можем провести «эксперимент» с культурной эволюцией или подвергнуть такому эксперименту долгосрочные изменения в человеческих культурах и обществах. Однако, согласно мудрому замечанию Майра, исторические (или «наблюдательные») науки обнаружили альтернативу лабораторному опыту, обратившись к поиску «естественных экспериментов». Нет естественного эксперимента более знаменитого, чем дарвиновские вьюрки с Галапагосских островов, предоставившие ученому важные доказательства теории эволюции. Как писал Майр,

прогресс наблюдательных наук в значительной степени опирается на гений тех, кто обнаруживает, критически оценивает и сравнивает подобные естественные эксперименты в тех областях, где проведение лабораторного эксперимента либо крайне непрактично, либо вообще невозможно.

Пожалуй, неудивительно, что во многих самых известных естественных экспериментах фигурируют острова и архипелаги. Полинезия предлагает именно такой ряд естественных — в данном случае культурных — экспериментов, помогающих понять фундаментальные процессы исторических изменений в масштабе одного-трех тысячелетий. Острова Полинезии и их общества представляют собой почти идеальный регион для сравнительного исторического анализа по нескольким причинам. Во-первых, различия самих островов между собой поставили перед первопоселенцами трудные задачи по адаптации. Острова варьируют по размерам — от крошечных, в несколько квадратных километров, до едва ли не континентальных масштабов (Новая Зеландия); по форме — от коралловых атоллов до вулканических островов, относящихся к различным геологическим эпохам; также они различаются с точки зрения климата, морских и наземных ресурсов.

Во-вторых, все эти острова были открыты и заселены людьми, чье происхождение можно проследить до одной и той же группы прародителей — мигрантов из восточной ветви культуры лапита, которые появились в регионе Тонга-Самоа приблизительно в 900 году до нашей эры. Таким образом, более поздние общества их потомков можно сравнивать между собой, взяв те аспекты их культур, которые явно унаследованы от группы прародителей, и противопоставив их новым, самостоятельно возникшим чертам.

Наконец, в-третьих, полинезийские общества, какими их увидели Кук и другие исследователи эпохи Просвещения в конце XVIII века, демонстрировали поразительный диапазон вариаций социополитического и экономического устройства: от простых вождеств, в которых почти не существовало общественного неравенства, до крупных образований с десятками тысяч жителей, со сложными структурами и иерархическими социальными формациями. Таким образом, Полинезия предоставляет нам замечательную возможность для проведения сравнительного анализа социальных и культурных изменений в группе исторически родственных народов.

Но заметить, что Полинезия представляет собой идеальный полигон для сравнительного анализа, — это одно, а разработать строгую методологию этого анализа — совсем другое. Для начала в рамках этого подхода нужно научиться отличать культурные черты, общие для всех рассматриваемых народов (гомологии), от уникальных для каждого народа новаций (аналогий), а те и другие — от заимствованных особенностей (синологий). Вместе с моим коллегой Роджером Грином мы разработали именно такой тщательно структурированный метод сравнительно-исторического анализа, который, следуя предложению антрополога Эвона Фогта, назвали «филогенетической моделью». Полное описание филогенетической модели и другого непосредственно связанного с ней понятия — «триангуляционного подхода» — содержится в нашей общей работе. Здесь я лишь коротко обобщаю ключевые элементы подхода, без которого был бы невозможен сравнительный анализ, представленный во второй части этой главы.

Филогенетическая модель основана на представлении, которое впервые сформулировал Ким Ромни применительно к юто-ацтекским культурам Нового Света. Согласно этому представлению, во многих частях мира группы родственных культур (и часто об этом родстве наиболее четко говорит тот факт, что все они принадлежат к одному языковому семейству) имеют общую историю — «филогению». Иными словами, общие черты таких культур представляют собой гомологии. Питер Беллвуд недавно высказал предположение о том, что резкий рост аграрных популяций в середине-конце голоцена и их стремительная территориальная экспансия в различных регионах и привели к возникновению паттерна исторически родственных культурно-языковых групп, населяющих ныне значительные части земной суши. Среди примеров — бантуговорящие народы Африки к югу от Сахары, юто-ацтекские народы Мезоамерики и западной части Северной Америки и представители обширных китайско-тибетской, австроазиатской и австронезийской языковых семей Восточной и Юго-Восточной Азии. Поэтому Полинезия — одно из направлений масштабной австронезийской экспансии — представляет собой лишь один из множества случаев, когда филогенетическую модель можно плодотворно применить для сравнительно-исторического анализа. Однако из-за своей дискретной островной географии, предполагающей ограниченное число контактов и относительную изоляцию после периода первоначальной экспансии и расселения, именно полинезийский пример идеально подходит для выработки методологии филогенетического подхода к истории культуры.

Филогенетическая модель с помощью ряда методологических шагов определяет особенности истории культурной эволюции и дифференциации в группе родственных культур (Ромни назвал это «сегментом культурной истории»). После изучения географии расселения интересующей исследователя группы — для которой выдвинута гипотеза такой гомологичной истории — важнейший первый шаг состоит в том, чтобы приложить методы историко-лингвистического анализа к набору языков, на которых говорят представители этих культур. Это даст возможность вывести «генеалогическое древо» (или «филогению») исторических отношений. Фогт изначально предлагал использовать лексикостатистику и глоттохронологию, однако подобные «фонетические» методы не всегда способны выявить истинные филогенетические отношения между рассматриваемыми языками; поэтому в рамках исторической лингвистики предпочтительнее пользоваться традиционным «сравнительно-генетическим» подходом. В результате применения этого классического сравнительного метода должно появиться «генеалогическое древо» — схема языковых различий. Такое древо или филогения представляет собой модель исторических отношений и постепенного процесса языкового (и связанного с ним культурного) разветвления или разделения. После разработки филогении можно также использовать методы лексической и семантической реконструкции, что позволяет до определенной степени воссоздать праязык и пракультуру группы прародителей (в данном случае протополинезийский язык и предковую полинезийскую культуру), то есть основу, которая позже подвергалась преобразованиям и дивергенции.

Конечно, филогенетическое древо, созданное в результате такого историко-лингвистического анализа, должно считаться лишь моделью (сложной совокупностью взаимосвязанных гипотез), которую необходимо подвергнуть перекрестной проверке с помощью независимых свидетельств. Подобную проверку можно провести, обратившись к данным археологии. Подтверждают ли археологические, материальные источники тот паттерн разветвления, который мы построили на основании лингвистических свидетельств? Например, соответствуют ли происходившая во времени эволюция полинезийской керамики, развитие технологий тесания камня, стили рыболовных крючков той модели культурной дифференциации, которую демонстрирует генеалогическое древо полинезийских языков? В случае полинезийской культуры соответствие очень точное, что укрепляет нашу уверенность в правильности предложенной теории филогенеза. Кроме того, археология имеет возможность непосредственно датировать (с помощью радиоуглеродного и других методов) наборы накопленных памятников, которые можно сопоставить с конкретными ветвями и этапами развития праязыка на языковой модели. Таким образом, археология позволяет нам не только провести независимую проверку лингвистической модели культурной дифференциации внутри крупной культурной группы, но и определить для этой модели четкие хронологические рамки.

Проведенные за последние пятьдесят лет археологические исследования показали, что исконная территория проживания полинезийцев располагалась в регионе Тонга-Самоа (известном как Западная Полинезия), и первыми поселенцами на ней стали носители культуры лапита приблизительно в 900 году до нашей эры. Именно в архипелагах Тонга и Самоа в течение как минимум тысячелетия развивались протополинезийский язык и предковая полинезийская культура. Позднейшая дифференциация произошла отчасти в результате миграции полинезийскоязычных народов в середине-конце I тысячелетия н. э. из исконной западно-полинезийской области на восток в центральную Полинезию: на острова Общества, острова Кука, Маркизские острова, Тубуаи и Туамоту, а в конечном итоге — на самые отдаленные границы полинезийского мира: на Гавайи, Рапануи (остров Пасхи) и Аотеароа (Новая Зеландия).

Еще одной ключевой составляющей нашего подхода к исторической антропологии является использование «триангуляции» — реконструкции особенностей обществ и культур прошлого с привлечением сразу нескольких (или многих) линий свидетельств. Выбранный термин отсылает к геодезии, где местоположение точки на ландшафте можно с точностью определить, проведя линии визирования по крайней мере от трех (но предпочтительнее даже от большего количества) точек, координаты которых уже известны. Данный метод можно проиллюстрировать очень простым примером: триангуляция с использованием лексической реконструкции, семантической реконструкции и археологических данных позволяет реконструировать важный материальный объект древнего полинезийского кухонного обихода: терку для кокосовых орехов. Сначала методами исторической лингвистики делается реконструкция протополинезийского слова *tuahi, обозначавшего такую терку (астериск в начале слова указывает на то, что это именно реконструкция, а не слово современного языка). Изучив данные сравнительной этнографии, мы обнаруживаем, что кокосовые терки в любой части Полинезии, как правило, состоят из деревянного табурета или основания-треножника, увенчанного собственно теркой, сделанной из раковины или камня (или, в наши дни, из железа). Столь широкое распространение данной этнографической формы подсказывает, что она представляет собой ретенцию (наследие) исходной предковой конструкции. Наконец, найденные в ходе раскопок в Западной Полинезии базальтовые терки показывают, что изначально использовался именно этот материал, а зубчатые раковины появились как позднейшее нововведение, уже в Восточной Полинезии. Таким образом, воспользовавшись свидетельствами лингвистической реконструкции, сравнительной этнографии и археологии, можно довольно точно реконструировать кокосовую терку древних полинезийцев. Этот пример может показаться тривиальным, но тот же метод можно применить в буквальном смысле к тысячам индивидуальных элементов, которые в совокупности составят надежную реконструкцию многих аспектов предковой полинезийской культуры.

Что может сравнительный анализ культурной эволюции, происходившей в полинезийских культурах и обществах примерно от 900 года до н. э. вплоть до контакта с европейцами в конце XVIII века, рассказать нам о глобальных проблемах всеобщей истории? Во-первых, этот анализ может углубить наше понимание эволюции и трансформаций социально-политической структуры сложных земледельческих сообществ. Филогенетическая модель предоставляет твердые доказательства того, что все тридцать с лишним полинезийских обществ, описанных капитаном Джеймсом Куком и другими европейскими исследователями в конце XVIII века, произошли от общих прародителей, чья культура расцвела на архипелагах Тонга и Самоа в середине I тысячелетия до н. э. Однако в XVIII столетии нашей эры эти общества отличались удивительным богатством и разнообразием социальных и политических структур, которые явно возникли в ходе последующего расселения полинезийских мореплавателей на отдаленные острова и архипелаги восточной части Тихого океана, каждый из которых имеет свой уникальный комплекс экологических, демографических, экономических и социальных особенностей и ограничений.

В одном коротком эссе невозможно рассмотреть весь спектр вариаций общественно-политической организации полинезийцев, поэтому я остановлюсь на трех конкретных случаях, в какой-то степени иллюстрирующих это разнообразие, и попытаюсь показать, как метод контролируемого сравнения помогает нам понять, каким образом в ходе истории эти три общества эволюционировали от общих прародителей. Для этого сравнения я выбрал следующие примеры: Гавайи, крупнейший полинезийский архипелаг, не считая Новой Зеландии, Маркизские острова (среднего размера архипелаг в центральной части Восточной Полинезии) и Мангаиа — самый южный из островов Кука. Все эти общества являются частью Восточной Полинезии; следовательно, все они были освоены полинезийцами при миграции с исходной территории Западной Полинезии, вероятно, в конце I тысячелетия н. э.. Первые поселенцы, прибывшие на Мангаиа, Маркизы и Гавайи, имели общий набор культурных представлений о социальных и политических структурах, поскольку происходили из единого предкового полинезийского общества. Развивались эти сообщества тоже примерно в одинаковые сроки — от первоначального прибытия и расселения полинезийцев в в конце I тысячелетия н. э. до первого контакта с европейцами в конце XVIII века. И все же сообщества, которые увидел на этих островах капитан Кук во время своих знаменитых плаваний, оказались на удивление разными.

Политическая организация острова Мангаиа представляла собой относительно небольшое вождество, в котором система власти имела открыто военизированный характер. Маркизские острова были разделены между несколькими независимыми племенами; там часто происходили набеги и стычки, но о достижении какой-то политической гегемонии в масштабах архипелага речи не шло. На Гавайях утвердились несколько крупных соперничающих социальных образований, каждое из которых занимало один или несколько островов, и их политическую организацию можно было охарактеризовать как зарождающееся «архаическое государство». Таким образом, менее чем за тысячу лет на этих трех островных территориях из одного и того же исходного сообщества развились заметно различающиеся между собой социополитические структуры.

Прежде чем перейти к более детальному сравнению Мангаиа, Маркизских и Гавайских островов, важно упомянуть, что именно филогенетическая модель и использование метода триангуляции позволяют нам реконструировать предковое полинезийское общество и его политическую организацию примерно с 500 года до н. э. до 500 года н. э. — то есть в период, предшествующий расселению полинезийцев с исходной западной территории по Восточной Полинезии. Предковые полинезийские общества (далее ППО) принципиально основывались на идее «домоцентричных» социальных групп, которые антрополог Клод Леви-Стросс называл «домашними обществами» (sociétés à maison). Вместо опоры на абстрактное понятие «рода» (как, например, во многих африканских странах) смена поколений в таких обществах организована вокруг одного или нескольких групповых жилищ и земельных участков, привязанных к этим жилищам. Остальное имущество, как материальное (каноэ, деревья и т. д.), так и нематериальное (имена, истории, знаки отличия, привилегии), также закреплено за тем или иным домом. Люди относят себя к тому или иному «дому» (в протополинезийском языке такие дома назывались *kaainga) по праву рождения, но могут и выбрать место жительства. Домоцентричная система общественной организации допускает и другие способы породниться, например усыновление (обычная практика в Океании), и таким образом позволяет крайне легко регулировать размер групп в соответствии с доступной территорией и ресурсами. Глава дома *kaainga назывался *fatu, «старейшина», и, вероятно, чаще всего был мужчиной, одним из представителей старшего поколения группы.

Еще одна — более масштабная — социальная группа называлась *kainanga и состояла из всей совокупности отдельных домовых групп (*kaainga) и их владений в пределах определенной географической области. Поскольку в полинезийских обществах был силен организующий принцип порядка рождения, отдельные *kaainga классифицировались по отношению друг к другу, и глава более крупной группы *kainanga (некоторые антропологи называют такое образование «кланом»), который носил титул *qariki, как правило, был членом одной из *kaainga наиболее высокого ранга. Этот *qariki был и светским, и религиозным лидером сообщества, отвечавшим вместе с советом старейшин *fatu не только за принятие ряда экономических и политических решений, но также за исполнение членами сообщества ежегодных ритуалов, которые включали в себя посев и уборку батата, а также праздник первых плодов.

Ритуалы и церемонии ППО имели материальный центр — они сосредоточивались вокруг предкового жилища *qariki, под полом которого, как правило, находилось место захоронения предков. Само жилище, *fareqatua («дом духов предков»), было расположено на невысоком кургане, который назывался *qafu. Перед обращенной к морю стороной этого дома находилось расчищенное открытое пространство (*malaqe), где в самые важные моменты года проводились ключевые ритуалы, в том числе духам предков подносилось психоактивное растение кава (piper methysticum). Ежегодная последовательность ритуалов основывалась на тринадцатимесячном лунном календаре с учетом цикла акронического и гелиакического восхода Плеяд (*Mataliki), с помощью чего календарь синхронизировался с солнечным годом. Ритуальный год был тесно связан и с земледельческим циклом посадки и уборки батата, который, в свою очередь, зависел от ярко выраженной в Западной Полинезии смены влажного и сухого сезонов.

Сравнительный анализ полинезийских этнографических и исторических языковых данных позволяет обнаружить еще несколько лексически маркированных социальных ролей и статусов в ППО. В частности, в протополинезийском языке существовало отдельное слово для специалиста, особенно для специалиста-ремесленника (*tufunga), для воина (*toa), для опытного морехода или навигатора (*tautahi). В то время как *qariki или глава сообщества был ответственен за формальные ритуалы годового календаря, основанного на земледельческих циклах, у нас также есть доказательства существования еще одного религиозного статуса, *taaula, носителя которого можно скорее описать как шамана или медиума, общающегося с духами. Также имеются признаки наличия светского правителя *sau, который, возможно, являлся *qariki самого высокого ранга в более крупном сообществе, состоящем из нескольких *kainanga.

Все эти описания иерархии в ППО основаны на сравнительной лексической реконструкции протополинезийских слов, в которой семантические реконструкции дополняются тщательным сравнительным анализом полинезийских этнографических источников с целью выработать ясную гипотезу семантической истории. Однако прямые археологические свидетельства с раскопок по меньшей мере 31 поселения, датированных с помощью радиоуглеродного анализа периодом 1800–2500 лет назад, также дают важную информацию о том, как было устроено ППО. Поселения, как правило, были небольшими по площади (всего несколько сотен квадратных метров) и часто располагались вдоль прибрежных равнин и береговых валов, что обеспечивало удобный доступ и к морским ресурсам, и к плодородным участкам суши. Этот размер предполагает, что речь идет о градации от отдельных хозяйств до скромных деревень с несколькими дворами и, вероятно, сотней или максимум двумя сотнями жителей. Нет никаких следов монументальных общественных сооружений, а также почти никаких свидетельств какой-либо общественной иерархии.

Из нашей зарисовки очевидно, что зародившиеся в полинезийских архипелагах Тонга и Самоа ППО были социальными формациями относительно небольшого масштаба, в основе которых лежал генеалогический принцип старшинства в роде; эти формации не обладали ни сложной социальной стратификацией, ни иерархией. В середине-конце первого тысячелетия нашей эры началась финальная фаза великого полинезийского расселения по восточной части Тихого океана. Сначала это были разведывательные вылазки с насиженных западных островов в центральную часть восточных островных групп, таких как архипелаги Общества, Кука, Тубуаи, Басс и Маркизские острова. Мангаиа, один из южных островов архипелага Кука, был, вероятно, обнаружен и населен одним из первых — это произошло не позднее X века н. э. Результаты проведенного недавно радиоуглеродного анализа находок с Маркизских островов предполагают, что там первые поселения появились примерно в то же время — около 700–900 годов. Гавайский архипелаг, вероятно, был обнаружен в ходе одного из путешествий с Маркизских островов, скорее всего, в период между 800 и 1000 годами. Таким образом, основатели каждой из групп колонистов во всех трех случаях принадлежали к тесно связанным между собой ветвям ППО. Тем не менее, исследовав этноисторические и этнографические отчеты конца XVIII и начала XIX века о Мангаиа, Маркизах, Гавайях и островах Общества (в том числе записи самого Кука), мы увидим, что различия между этими тремя ветвями — которые начали самостоятельное развитие не более чем за тысячу лет до того — весьма примечательны.

Расположенный в южной части архипелага Кука остров Мангаиа имеет общую площадь около 52 км2, и, по средним оценкам, в момент первого контакта с европейцами его население насчитывало, пожалуй, около 5000 человек. Социально-политическая организация острова того периода известна нам из обширных миссионерских описаний, а также «реконструирующей» этнографии начала XX века, особенно работ знаменитого полинезийского ученого Те Ранги Хироа. Общество острова представляло собой вождескую структуру с верховным вождем (Те Мангаиа) во главе и еще несколькими важными вождескими званиями. Однако вместо того, чтобы наследовать верховенство по старшинству в роде, каждый последующий Те Мангаиа захватывал власть военной силой. Неудивительно, что воины (*toa) также обладали в этом обществе значительной властью.

Крайне военизированный характер позднего общества Мангаиа тесно связан с физическими и биологическими особенностями среды обитания. Мангаиа — геологически старый остров с сильно выветренным вулканическим рельефом в центральной части, окруженный вдоль берега известняковым валом (поднятым атоллом, «макатеа»), имеющим ширину один-два километра и по большей части совершенно бесплодным. Бо́льшая часть выветренной вулканической поверхности острова, как и макатеа, непригодна для культивации из-за недостатка питательных веществ в почве (результат чрезмерного выщелачивания). Радиальные русла дождевых потоков, спускающиеся с центрального вулканического конуса, рассекают внутренние склоны на несколько долин с наносной почвой, в которых и сосредоточена хозяйственная деятельность острова. Эти долины были покрыты решетчатой сетью заливных полей и оросительных каналов, используемых для интенсивной культивации таро (colocasia esculenta), ключевого продукта питания островных жителей. Хотя эти ирригационные системы охватывали лишь два процента поверхности острова, на них приходилась бо́льшая часть урожая.

Неудивительно, что эти ирригационные системы (земли пуна) высоко ценились и были объектом постоянных раздоров. Устная традиция Мангаиа описывает длительную череду межплеменных войн за эти земли. Победители захватывали контроль над оросительными системами, а побежденным оставалось выживать в маргинальной зоне макатеа. Политическая система отражает это более или менее постоянное состояние войны: верховный вождь в любой момент может превратиться в верховного главнокомандующего, Те Мангаиа. Воцарение очередного Te Мангаиа после завоевания земель пуна требовало человеческих жертвоприношений богу Ронго в его главном храме в Оронго. Ронго был одновременно и богом войны, и богом орошения таро; в мирное время ему регулярно приносили в жертву свертки с приготовленным таро. Идеологическая связь между Ронго, войной, таро и человеческими жертвоприношениями была сложной: Ронго обеспечивал как успехи на войне, так и нескончаемое плодородие полей, но для этого требовалось поддерживать бесконечный цикл жертвоприношений — и человеческих, и в виде таро.

Археологические исследования дополняют и развивают эту картину позднего общества Мангаиа, реконструированную силами этноистории и культурной антропологии. Раскопки отчетливо стратифицированного культурного слоя в скальном убежище Тангататау показали, что на острове, начиная примерно с 1000 года нашей эры, все больше истощались или находились под серьезным давлением целый ряд природных пищевых ресурсов, в том числе популяции местных птиц, а также численность рыб и моллюсков. Свиньи, привезенные на остров первыми полинезийскими колонистами, исчезли приблизительно к 1500 году — по-видимому, из-за того, что они непосредственно конкурировали с людьми за ограниченный урожай, который давали огороды и заливные поля. В результате основным наземным источником белка для островитян стала тихоокеанская малая крыса (rattus exulans). Морские ресурсы также существенно истощились в результате непрерывного лова на узком прибрежном рифе.

К началу XVII века островитяне жили в скоплениях маленьких деревушек, возведенных на земляных насыпях, рассеянных по невысоким хребтам, окружавшим ирригационные системы таро. Центрами этих населенных пунктов были небольшие храмы (marae), каждый из которых был посвящен тому или иному божеству-предку. По меркам археологии эти marae неплохо сохранились — они представляют собой площадки, засыпанные коралловым щебнем, на которых вертикально стоят камни (иногда известняковые сталактиты, принесенные из пещер в скалах макатеа), изображающие определенные божества. Во время постоянных войн жители прятались в пещерах макатеа, где им было легче защититься от набегов врага и не дать ему захватить пленных для жертвоприношений.

Мангаиские предания о войнах и личном насилии, пронизывавших позднее доконтактное общество, подтверждаются и археологическими данными. В ходе раскопок в скальном убежище Кейа выяснилось, что это место выполняло особую функцию: здесь обнаружили несколько земляных печей и мусорную кучу, содержавшую почти исключительно человеческие останки. В этих печах были приготовлены и, судя по данным тафономического анализа, съедены приблизительно два десятка расчлененных человеческих тел. Свидетельства каннибализма были найдены и еще в нескольких местах раскопок, например в скальном убежище Тангататау.

Резюмируя, можно сказать, что общество Мангаиа развивалось в рамках эволюционной модели, находившейся под мощным давлением относительно ограниченного экологического потенциала этого геологически старого и бедного ресурсами острова. Уровень развития общества не слишком вырос по сравнению с ППО, и многие характерные черты последнего можно отметить в поздней социально-политической организации Мангаиа. Титул главы древнеполинезийского «дома», *qariki, по-прежнему использовался для обозначения потомственных вождей. Однако главный вождь Те Мангаиа уже не был наследственным правителем; он получал свой титул в результате военных побед. Более того, система ритуалов острова представляла собой не просто земледельческий в своей основе цикл ежегодных обрядов, призванных обеспечить урожайность батата, — она особо подчеркивала поклонение Ронго, двуликому, словно Янус, богу таро и войны. Его главный храм-marae, находившийся на побережье Оронго, при каждой интронизации очередного Те Мангаиа становился сценой человеческих жертвоприношений. Таким образом, в культуре Мангаиа мы видим ясные отголоски системы ППО, но значительно преобразившиеся под давлением постоянного дефицита ресурсов — давления, которое неизбежно привело к возникновению общества, основанного на терроре и военном управлении.

Маркизские острова, лежащие между семью и десятью градусами к югу от экватора, располагаются в зоне влажного тропического климата, который (в отличие от субтропического климата Мангаиа) отлично подходит для выращивания корневых, клубневых и древесных культур, завезенных первыми переселенцами с их тропической родины в Западной Полинезии. Однако холодное течение Гумбольдта, идущее с юго-востока на северо-запад мимо десяти крупных островов архипелага, препятствует росту кораллов. Эта особенность в сочетании с большой глубиной в прибрежной зоне помешала образованию обширных коралловых атоллов, за исключением нескольких совсем небольших прибрежных барьерных рифов (таких как Анахо и Ха’атуатуа на острове Нуку-Хива). Поэтому Маркизские острова славятся разнообразием своей береговой линии: множество глубоких заливов, обрамленных утесами и скалистыми мысами; внутренние районы вулканических островов также сильно изрезаны долинами, большинство из которых рассечено устьями никогда не пересыхающих потоков. Площадь Эиао, самого маленького из постоянно обитаемых островов, составляет примерно 52 км2 (что равно площади Мангаиа), а крупнейший остров архипелага, Нуку-Хива, раскинулся на 325 км2. Площадь земель архипелага, пригодных для жизни и сельского хозяйства, в целом на порядок больше, чем площадь острова Мангаиа. Однако природные условия Маркизских островов тоже создают определенные трудности для устойчивого развития хозяйства; особенно это касается периодически наступающей засухи. Засушливые годы часто приводили к гибели урожая хлебного дерева и, как результат, к голоду. Чтобы компенсировать влияние этого бедствия, на Маркизах разработаны особые методы хранения продуктов, но эффективность этих методов резко падает, если засуха длится более одного года.

Социальная, экономическая и политическая организация Маркизских островов на момент контакта с европейцами (который произошел раньше, чем в других областях Полинезии, — во время первой испанской экспедиции под предводительством Менданьи в 1595 году) была подробно описана этнографами, например Эдвардом С. К. Хэнди, и историками с антропологической подготовкой, такими как Николас Томас и Грег Денинг. Максимальная численность местного населения до опустошения, которое произвели на острове завезенные европейцами болезни, была и остается предметом дискуссии, но, на мой взгляд, она составляла не менее 50 000 человек и вполне могла достигать сотни тысяч. Однако никакого политического единства в масштабах архипелага не существовало, и даже отдельные крупные острова, как правило, были разделены на независимые и постоянно воюющие друг с другом политические общности. Лишь остров Уа-Пу, по-видимому, был в той или иной степени объединен под властью одного вождя.

Основной социальной единицей, вокруг которой строилось позднее доконтактное маркизское общество, было племя (tribe), как его называл Хэнди, — родственная группа, прослеживающая свое происхождение от общего предка-прародителя. Местный термин для обозначения этой социальной группы, mata’eina’a, представляет собой маркизский вариант протополинезийского слова *kainanga, которое, как мы уже видели ранее, можно возвести к ППО. Одна или несколько mata’eina’a, занимающие крупную долину (и, возможно, смежные с ней небольшие долины), образовывали маркизскую социальную единицу. Примечательно, что исходный протополинезийский термин *kaainga, отсылающий к групповому дому и его собственности, хоть и сохранился в маркизском словаре в виде слова aika, но выражал лишь обобщенную идею «земли» или «имущества», утратив свое первичное значение социальной группы. Такое изменение в семантике указывает на значительные общественные сдвиги и имеет параллели в гавайском языке, о чем мы поговорим ниже.

Предводителями mata’eina’a были haka’iki — термин, родственный протополинезийскому *qariki. Haka’iki были генеалогически старшими членами рода. Тем не менее маркизские haka’iki, хотя и обладали священным статусом (tapu), должны были в рамках сложных и переменчивых взаимоотношений уступать часть власти носителям двух других общественных статусов: шаманам-духовидцам (tau’a) и воинам (toa). Tau’a (от протополинезийского *taaula) были медиумами — то есть представителями класса, существующего во всех полинезийских сообществах. Однако именно на Маркизских островах они добились особенного влияния в обществе, так что их власть позволяла им сравниться могуществом с потомственными предводителями haka’iki или даже превзойти последних. Tau’a проживали в погребальных храмах (me’ae), как правило, расположенных в отдаленных внутренних частях долин. На массивных каменных фундаментах возвышались конструкции из жердей и соломы, украшенные человеческими черепами и костями. Tau’a проводили большинство важнейших ритуалов, на которых строился годовой цикл, решали, когда следует начать войну или совершить набег на соседние племена, и отвечали за организацию крупных празднеств, которые требовали человеческих жертвоприношений.

Волю tau’a исполняли toa, воины — это были не профессиональные военные, а просто главы видных семей, имевших в собственности землю и обладавших другими привилегиями. Toa выделялись среди других островитян обширными татуировками и другими материальными символами своего статуса. Последним из престижных социальных титулов в позднем маркизском обществе был tuhuna (от протополинезийского *tufunga); термин обозначал лиц, обладающих специальными профессиональными знаниями, — это были рыбаки, камнерезы и строители, а также мастера по нанесению татуировок.

Экономическая система, лежащая в основе этого сложного вождества, сочетала в себе культивацию основных сельскохозяйственных культур с животноводством (в частности разведением свиней) и эксплуатацией морских ресурсов. Несмотря на то что рыболовство и собирание моллюсков имели немалое значение, отсутствие коралловых рифов ограничивало общий объем доступной биомассы в маркизских заливах и прибрежных водах. Первостепенную важность для выживания на островах имела культивация двух основных крахмалоносных растений: хлебного дерева (artocarpus altilis) и таро. Маркизский климат особенно благоприятен для роста хлебного дерева, и больше нигде в тропической Полинезии выживание поселенцев не зависело в такой степени от урожая данной культуры, как в этом архипелаге. В долинах располагались обширные плантации, а более мелкие участки были отданы под ирригационные заливные поля таро (такие же, как на Мангаиа). Когда урожаи хлебного дерева были богатыми, избыток плодов отправлялся в подземные ямы или хранилища, где в результате полуанаэробной ферментации крахмалистая масса (ее называли ma) могла храниться до нескольких лет. Чаще всего ямы для ма находились вблизи жилищ, но в тех местах в долинах, которые было легче всего оборонять, или на укрепленных вершинах хребтов располагались также большие общественные хранилища. Когда во времена засухи и неурожая наступал голод, именно тем людям, кто имел доступ к запасам ма, удавалось пережить нехватку продовольствия. Первые европейские посетители Маркизских островов постоянно отмечают серьезные последствия таких периодов голода и важность доступа к запасам.

Пожалуй, неудивительно, что в столь непредсказуемой ситуации, когда в одни годы пищи хватает с лихвой, а в другие недостает, вождества, занимавшие отдельные долины на отдельных островах, часто враждовали друг с другом. В самом деле, в устройстве позднего доконтактного маркизского общества поражает именно тот факт, насколько эндемичными для него стали набеги и войны, тесно связанные с годовым циклом пиршеств и ритуализированного каннибализма, которые я в другой своей работе назвал «конкурентной инволюцией». Соперничество между mata’eina’a, которое имело решающее значение для престижа tau’a и toa, включало в себя устройство праздников (ko’ina), которыми отмечались самые разнообразные события, в том числе рождение наследников вождя, обручение и свадьба высокопоставленных членов общества, окончание сбора урожая, победа в войне, но самое главное — смерть и последующая мемориализация верховного tau’a. Поминальные церемонии в честь таких tau’a (их называли mau) были более важными и впечатляющими, чем у многих наследственных haka’iki. Что самое главное, обряд mau обязательно требовал человеческого жертвоприношения (и ритуального поедания жертвы); как правило, жертвой был пленник, захваченный в одном из соседних племен, — так поддерживался бесконечный цикл набегов и отмщения.

Совершенно очевидно, что позднее маркизское общество ответвилось от общего ствола ППО в направлении, во многом схожем с направлением развития Мангаиа. Во всяком случае, особый акцент на конкуренцию, междоусобные войны и культ человеческих жертвоприношений демонстрируют немало параллелей. С другой стороны, малые размеры Мангаиа позволили провести политическое объединение в масштабах всего острова, в то время как географическая неоднородность и топографическая изоляция маркизских долин способствовали политической разрозненности. Кроме того, хозяйственные системы производства развивались по разным траекториям: на Мангаиа упор делался на ирригационную культивацию таро, а на Маркизах доминировало разведение хлебных деревьев (и строительство хранилищ для урожая).

Маркизские археологические свидетельства особенно богаты и были хорошо исследованы в течение последних пятидесяти лет, что позволило нам значительно углубить понимание временно́го процесса, который заставил маркизское общество двинуться по описанному выше пути развития. Даты первоначального прибытия и расселения полинезийцев по архипелагу остаются спорными, но появляющиеся результаты радиоуглеродного анализа позволяют предположить, что оно вряд ли случилось намного раньше, чем в 700–800 годах нашей эры. Самые ранние зафиксированные поселения — это прибрежные поселки и иногда скальные убежища, и типы артефактов, обнаруживаемые на этих объектах, очень похожи на материалы из ранних слоев Тангататау на острове Мангаиа и других ранних восточнополинезийских памятников. Это позволяет предположить, что на раннем этапе расселения полинезийцев между общинами прародителей по всей Центральной и Восточной Полинезии поддерживались постоянные контакты.

Серьезные изменения начинают проявляться в эпоху, получившую название Период экспансии маркизской культурной секвенции (Expansion Period of the Marquesan cultural sequence), которую Скаггс первоначально датировал 1100–1400 годами нашей эры. Однако, как показывают новые данные, она, вероятно, началась несколько позже — быть может, примерно в 1200–1300 годах. Какая бы датировка ни оказалась более точной, этот период экспансии отмечен несколькими тенденциями. Среди них — рост популяции, о котором свидетельствует большое количество новых поселений; продвижение островитян вглубь крупных долин и на более засушливые, менее благоприятные для жизни территории; рост потребления природных пищевых ресурсов, таких как птицы, рыба и моллюски, что привело к истощению ресурсов; а также увеличение производства свинины и развитие земледелия.

Особенный интерес представляют археологические свидетельства существования монументальной архитектуры, поскольку такая архитектура тесно коррелирует с этнографически задокументированными паттернами социального статуса и церемониальных пиршеств, описанных выше. Маркизские ландшафты отмечены несколькими типами больших каменных конструкций, в том числе тут имеются: (1) paepae, приподнятые платформы для жилых домов; (2) me’ae — каменные фундаменты храмов, которые использовались влиятельными жрецами tau’a; и (3) tohua — просторные террасы, окруженные paepae и часто дополненные me’ae, которые исполняли роль церемониальных площадок во время больших праздников. Самые крупные tohua — это заглубленные в землю структуры, иногда охватывающие площадь в сотни квадратных метров и включающие десятки вспомогательных paepae и других построек; их возведение наверняка требовало немалых трудов. Хотя на сегодняшний день лишь в нескольких из таких tohua проведены раскопки, имеющиеся данные говорят, что впервые эти структуры начали строить в Период экспансии. Тем не менее эпохой наиболее активной строительной деятельности определенно был Классический период (по терминологии Саггса), начавшийся за сто или двести лет до первого контакта с европейцами и продолжавшийся еще некоторое время после этого контакта. Вне всякого сомнения, это был период развития подтвержденной этнографическими данными модели конкурентной инволюции, для которой характерны непрерывные набеги, устройство все более грандиозных празднеств и все больший упор на человеческие жертвоприношения. Вероятно, именно в течение этого заключительного этапа доконтактной эпохи, когда плотность населения достигла пика, а периодические засухи и голод стали приводить к наиболее тяжелым последствиям, социально-политическая система Маркизских островов претерпела самые коренные изменения, отойдя от древней полинезийской модели и превратившись в то, что Томас назвал «нестабильной и конкурентной» социальной системой. Обширные площади tohua и другие мегалитические сооружения, характерные для этого периода, являются материальными свидетельствами борьбы за престиж и власть, которая разыгралась между потомственными haka’iki, изо всех сил старавшимися сохранить традиционный статус, с одной стороны, и tau’a и toa, которые обнаружили неисчислимые возможности возвыситься в переменчивых и часто опасных условиях маркизского общества.

* * *

Войдя в гавайскую бухту Кеалакекуа 17 января 1779 года, капитан Джеймс Кук обнаружил на острове не только самое многочисленное население, которое ему приходилось видеть за время трех больших морских путешествий по Полинезии, но и общество, которое совсем недавно претерпело коренные преобразования. Бухта Кеалакекуа и расположенная поблизости королевская резиденция Хонаунау представляли собой сердце островного королевства Гавайи, которое впервые объединил под своей единоличной властью в 1600 году великий военачальник ‘Уми-а-Лилоа, завоевавший пять ранее независимых вождеств. Приблизительно в то же самое время на соседнем острове Мауи другой великий вождь, Пи’илани, тоже добился единоличной власти, к тому же покорив и объединив со своими владениями мелкие острова Ланаи, Кахоолаве и часть острова Молокаи. Правящие дома Мауи и Гавайи властвовали над подданными численностью от шестидесяти до ста тысяч человек. В течение XVII и XVIII веков, предшествовавших эффектному (и, для Кука, фатальному) появлению европейцев на ранее изолированном архипелаге, на Гавайях происходили значительные экономические, социальные, политические и религиозные изменения — изменения, которые в конечном счете привели к тому, что гавайская ветвь полинезийского культурного древа стала резко выделяться среди своих родственных культур.

Гавайский архипелаг разительным образом отличается от бедных ресурсами Маркизских островов или Мангаиа. Он включает в себя восемь крупных островов и множество мелких, общая площадь которых составляет 16 720 км2. Цепь островов сформировалась над геологической «горячей точкой» (в настоящее время располагающейся под островом Гавайи) и демонстрирует возрастную прогрессию в результате движения тектонической Тихоокеанской плиты. Иными словами, хотя большой восточный остров Гавайи все еще геологически активен, острова, находящиеся дальше к западу, все более и более старые, их поверхность подверглась более сильной эрозии, и они имеют другие приметы возраста, такие как постоянные водные потоки и развитые коралловые рифы. Поэтому обеспеченность ресурсами на разных островах сильно различается. В частности, большие, геологически молодые острова Гавайи и Мауи в основном не имеют постоянных рек (за некоторыми исключениями), так что земледельческие системы, разработанные полинезийцами на этих больших островах, неизбежно зависели в первую очередь от осадков. Обширные системы сельскохозяйственных полей для неорошаемого возделывания батата (ipomoea batatas) и таро, вместе с второстепенными культурами, такими как сахарный тростник, стали появляться на этих островах приблизительно в 1400 году нашей эры. На старых островах — от Молокаи до Кауаи — наличие постоянных водных потоков позволило расположить ирригационные поля таро в долинах (так же, как и на Мангаиа). Кроме того, более развитые барьерные рифы старых островов позволили построить вдоль их берегов многочисленные рыбные садки с каменными стенками, в которых можно было, в дополнение к рыболовству и собиранию моллюсков на рифе, разводить кефаль и молочную рыбу. На более старых западных островах обширные ирригационные системы были построены приблизительно в 1200 году нашей эры, а сеть рыбных прудов начала появляться ближе к началу XV века.

Иными словами, к тому времени, как вожди ‘Уми-а-Лилоа и Пи’илани завоевали и централизовали власть на Гавайях и Мауи соответственно (то есть около 1600 года), экономическая база производства продовольствия на архипелаге приобрела характерные черты, полностью зависящие от топографии. На более старых островах от Молокаи до Кауаи долины и аллювиальные (наносные) равнины были повсеместно расчищены ради ирригационной культивации таро, а вдоль береговых линий протянулись извилистые каменные стены, превратившие прибрежную зону в просторные рыбные пруды. В то же время на островах Мауи и Гавайи ирригационные работы были возможны лишь на сравнительно ограниченной территории, а большая часть крахмалосодержащих продуктов ежедневного рациона выращивалась на обширных склонах возвышенностей (Каупо, Кахикинуи и Кула — на Мауи, Кохала, Кона и Ка’у — на Гавайи). Там, где имелось идеальное сочетание относительно молодых (и, следовательно, еще богатых питательными веществами) подпочв и достаточного количества осадков (не меньше 700 мм в год), склоны превращались в систему практически непрерывно используемых неорошаемых полей. Поля Кохалы на острове Гавайи, хорошо изученные с археологической точки зрения, раскинулись на площади не менее 50 км2 и разделены сетью изгородей и пересекающихся троп. По всей территории рассыпаны сотни жилых структур и более обширные каменные храмовые платформы (heiau).

Эти две различных системы сельскохозяйственного производства — ирригация и аквакультура на старых островах, неорошаемые поля на молодых — предполагали различные пути интенсификации сельского хозяйства, а также разные объемы излишков производства и разную степень опасности для окружающей среды. Интенсификация обычно определяется как увеличение вложений труда, капитала или навыков вплоть до предела экономической целесообразности при сохранении постоянной площади земельного участка. В случае оросительных систем интенсификация означала строительство постоянных объектов (каналы, террасы) — то, что Гарольд Брукфилд называл «интенсификацией земельного капитала» (landesque capital intensification). Хотя само строительство требовало значительных усилий, для поддержания уже построенных систем можно было обойтись относительно низкими затратами труда. Более того, они могли давать существенный избыток урожая сверх того, что требовалось, чтобы окупить рабочую силу. А вот неорошаемые или орошаемые только дождем поля Мауи и Гавайи следовали по пути интенсификации посевного цикла, во многом такого, какой описан Эстер Бозеруп в ее классической работе о повышении эффективности сельского хозяйства. В данном случае повышения урожайности добиваются, увеличивая промежуток между двумя севами (пар) на одном и том же участке и, соответственно, постоянно разделяя поля на все более мелкие участки; трудозатраты здесь неизменно велики, поскольку с течением времени приходится все больше полоть посадки и мульчировать их (присыпать ряды между растениями компостом, скошенной травой и т. п.). Хотя неорошаемые системы тоже имеют некоторый потенциал для производства избытка продовольствия, он не так велик, как в орошаемых системах, и плодородность может даже начать снижаться с течением времени, если слишком частый сев и сбор урожая приведут к истощению почвы. Кроме того, неорошаемые полевые системы подвержены ежегодным колебаниям количества осадков и особенно уязвимы в засушливые годы. Гавайская устная традиция помнит опустошительные периоды засухи, порой даже приводившие к политическим восстаниям.

Локусами главных социополитических преобразований в гавайском обществе позднего периода (начиная примерно с 1600 года) были более молодые острова Мауи и Гавайи, сельское хозяйство которых опиралось на неорошаемые поля. Разработка этих огромных суходолов, стартовавшая приблизительно в начале XV века, стимулировала значительный рост населения, и урожаи были настолько обильны, что обеспечили устойчивые излишки продовольствия, укрепившие позиции местных вождей. Прошло два столетия, и в весьма многочисленных теперь популяциях на обоих островах началось постоянное соперничество за право контроля над территорией; причиной конфликтов часто становилась засуха или просто необходимость освоения новых земель. Подобная территориальная конкуренция и породила крупных военачальников Пи’илани и ‘Уми-а-Лилоа, первый из которых в конце концов консолидировал власть, а второй — сменил политическое устройство Мауи и Гавайи с вождеств на королевство.

Небольшой размер этого эссе не позволяет рассмотреть здесь все остальные изменения, которыми сопровождалась политическая трансформация позднегавайского общества, так что придется упомянуть лишь немногие из них. Главное: претерпела радикальные преобразования сама наследственная природа правления. Термин из эпохи ППО *qariki, первоначально обозначавший старшего предводителя наследственной группы, переродился в гавайское слово ali’i, которое обозначало имеющий внутреннюю иерархию, большей частью эндогамный класс элиты. В нем господствовала сложная система смешанных браков, в том числе союзы братьев с сестрами на самых высоких уровнях. Ali’i высшего ранга считались королями божественного происхождения; их родословные связывали их с богами. Новоприобретенный статус этих высокопоставленных лиц подтверждался сложной системой санкций (kapu, или табу), введенных для изоляции их персон от остальных соплеменников, защиты и гарантии их доступа к самой изысканной пище, а также материальными символами (такими как заслуженно знаменитые мантии и плащи из желтых и красных птичьих перьев, которые Кук впервые привез в Европу из путешествия 1778–1779 года).

Социальная организация класса простолюдинов, а также его права на землю и другое имущество тоже резко изменились по сравнению со старыми моделями ППО. Простых членов общества стали называть словом maka’āinana, близким древнему протополинезийскому слову, обозначающему родственную группу, *kainanga (также нашедшему отражение в маркизском термине mata’eina’a), которое, однако, утратило свой первоначальный смысл, подчеркивавший генеалогическую природу родства. Вот еще более красноречивое свидетельство: протополинезийское слово *kaainga, которое, как мы уже рассмотрели, первоначально служило для обозначения группы живущих совместно членов «дома» и принадлежащего этой группе имущества, превратилось в гавайское ‘āina, что означает «земля» в общем смысле. Этот крайне важный семантический сдвиг неразрывно связан с трансформацией системы землепользования, в соответствии с которой ali’i теперь получали во владение части территории острова (которые назывались ahupua’a, «свиные алтари») в обмен на поддержку, которую они оказывали королю, причем землю на этих участках обрабатывали простолюдины. Последние должны были постоянно подтверждать свои права на пахотные земли и ресурсы тем, что регулярно оплачивали их трудом и данью, а если они не выполняли этих требований, их можно было лишить земли. Эти факты отмечают радикальный отход от древней полинезийской системы, в которой право на землю определялось по праву рождения и включением в «домовую» группу *kaainga.

Наконец, и религиозная система тоже подверглась значительным модификациям, многие из которых можно установить археологическими методами, изучая обширные каменные фундаменты храмов, разбросанные по всей территории островов. Старая, существовавшая в ППО концепция дома вождя и прилегающей *malaqe как ритуального центра общины была заменена сложной иерархией разнообразных по своему назначению храмов, которые все описывались обобщающим гавайским термином heiau. Короли при помощи класса жрецов (kahuna, от древнего протополинезийского термина *tufunga), проводили в военных храмах (luakini) замысловатые и дорогостоящие обряды, которые часто требовали человеческих жертвоприношений. Рассеянные по земледельческим угодьям мелкие храмы, посвященные богам земледелия (Лоно — в суходольных областях, Кане — в орошаемых), служили для ритуального регулирования системы хозяйственного производства. На островах Гавайи и Мауи окончание основного сезона выращивания батата на полевых системах отмечалось ежегодным обрядом Макахики, приближение которого возвещалось первым появлением Плеяд на закате, то есть примерно в конце ноября. Вслед за этим ритуальная процессия, состоящая из жрецов Лоно и воинов, обходила по очереди каждый надел ahupua’a для сбора дани. Таким образом, как и во многих других обществах раннегосударственного типа, налогообложение было глубоко интегрировано в систему религиозной идеологии.

Из трех полинезийских обществ, истории которых я здесь коротко рассказал, на Гавайях преобразование общества и политической экономики дальше всех отошло от своих корней в ППО. Как однажды заметил Салинс, Гавайи довели

базовые противоречия между домашним и общественным хозяйством до абсолютного кризиса, обнажившего, кажется, не только само это противоречие, но экономические и политические ограничения родового общества в принципе.

К счастью, с помощью сравнительного анализа, особенно подкрепленного детальной историко-лингвистической реконструкцией, позволяющей определить, что гавайское слово «земля» (‘āina) представляет собой потомка древнего термина, обозначавшего родственную группу, проживающую на одной территории (*kaainga), мы можем разглядеть в высокоразвитых структурах позднего гавайского общества глубокие корни, уходящие в ППО. В случае Гавайских островов нашему взгляду открывается процесс преобразования племен в новую форму социополитической структуры — архаическое государство.

На предыдущих страницах я попытался показать, каких результатов можно достичь, применив тщательно сформулированный метод контролируемого сравнения к изучению истории о том, как несколько близкородственных обществ удалились от единого предка и претерпели на этом пути уникальные трансформации. В рамках этого метода, который предполагает использование одновременно филогенетической модели и триангуляционного подхода, рассматриваются (1) реконструкция множества особенностей предковых обществ, из которых позже появились этнографически засвидетельствованные «дочерние» общества, и (2) конкретные пути, по которым с течением времени шли изменения особенностей отдельных обществ. Важно также отметить, что такой подход к исторической антропологии в полной мере пользуется данными сравнительно-исторического языкознания, сравнительной этнографии и этнической истории, а также археологии и вследствие этого располагает одновременно и надежной теоретической базой, и обилием эмпирических источников.

Все три полинезийских общества, рассмотренных в этой статье, начали свое историческое развитие приблизительно с одного и того же культурного фундамента, но примерно через тысячу лет обзавелись поразительными индивидуальными чертами. Метод контролируемого сравнения позволяет определить, какие черты каждого общества контактной эпохи сохранили влияние предковой модели, а какие представляют собой новации. Это означает, что теперь мы можем приняться за решение известной фундаментальной проблемы: как различить гомологичные и аналогичные особенности строения (в нашем случае, конечно, эти особенности являются культурными, а не биологическими)? А там, где удастся выявить новации, можно начать задавать вопросы о том, нет ли в этих случаях конвергентного сходства, ставшего, возможно, результатом похожих условий или ограничений. Например, возникновение на Мангаиа и Маркизском архипелаге переменчивых социополитических образований, в которых потомственные вожди, жрецы и воины вели постоянное соперничество за власть, возможно, коррелирует со сходными условиями (истощение ресурсов, высокая плотность населения, пределы интенсификации сельского хозяйства), имевшимися на этих островах. Конечно же, Гавайи пошли по другому пути культурной эволюции, и это привело к совершенно иным результатам: наследственные вожди присвоили себе статус королей божественного происхождения, при этом полностью подчинив и поставив под контроль потенциальную мощь жреческого и воинского классов.

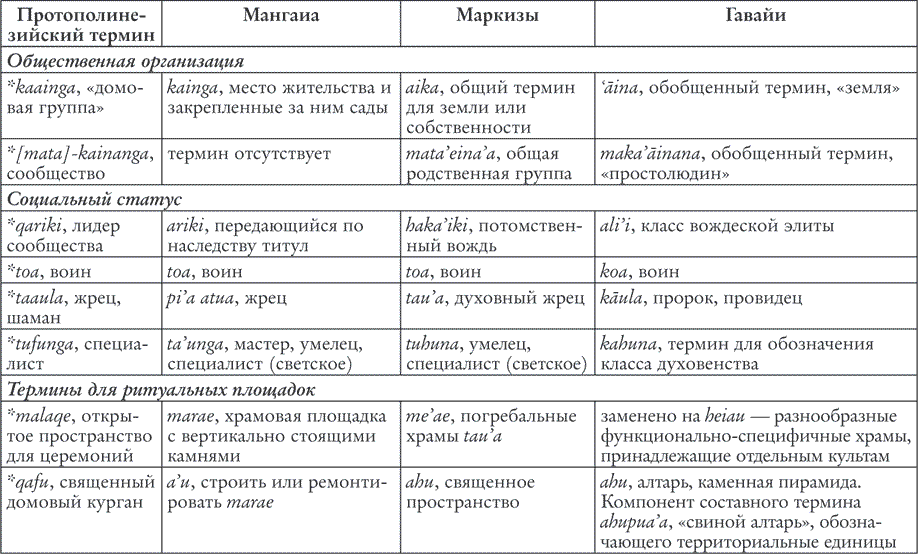

Таблица 1.1. Трансформация некоторых ключевых протополинезийских терминов и понятий в языках Мангаиа, Маркизских и Гавайских островов

Различия, которые зародились на этих расходящихся путях культурного развития, можно оценить с особенной ясностью через призму исторического и сравнительного языкознания. В таблице 1.1 перечислено некоторое количество ключевых протополинезийских терминов, относящихся к общественной организации, социальному статусу и ритуальным структурам, а также их когнатные рефлексы и семантические глоссы в языках Мангаиа, Маркизских и Гавайских островов. То, как упорно корни лексем сохраняются в языках на протяжении столь долгого времени, ясно свидетельствует о культурном консерватизме. И действительно, немногие случаи лексических нововведений (например, гавайские термины ahupua’a и heiau) недвусмысленно свидетельствуют о серьезных общественных преобразованиях. Но более примечательны семантические сдвиги — иногда незначительные, а иногда и принципиальные, — которые сопровождают этот устойчивый словарный запас. Путем изучения таких сдвигов мы можем наиболее полно представить себе, какими способами эти три полинезийских общества преобразили общую предковую модель в соответствии с конкретными территориальными условиями и непредвиденными поворотами истории. Поэтому позвольте мне заключить мое эссе кратким обзором таких исторических расхождений.

В ППО ключевым элементом организации сообществ были два основных уровня социальных групп: местные *kaainga и более обширные *kainanga. Первые представляли собой базовую единицу жилья и земельных владений. Определенно, столь фундаментальная социальная концепция могла претерпеть изменения лишь вследствие глубинных преобразований в социополитическом устройстве. Однако, снова бросив взгляд на три примера, о которых мы говорили в этой статье, я вижу, что близкий к первоначальному смысл у этого термина сохранился только на Мангаиа. На Маркизских островах территориальная принадлежность потеряла свою значимость с началом борьбы за власть и статус, и доминирующей социальной единицей стало племя, mata’eina’a, трансформированный вариант древнего *kainanga. А на Гавайях социополитическая эволюция зашла еще гораздо дальше: общество было преобразовано из мелкого вождества в зарождающееся архаическое государство. В данном случае, хотя оба древних термина сохранились в языке в лингвистически распознаваемой форме (протополинезийское *kaainga → гавайское ‘āina; протополинезийское *[mata]-kainanga → гавайское maka’āinana), семантический смысл, которым гавайский язык наделяет эти понятия, имеет мало общего с их первоначальными значениями. ‘Āina теперь обозначает землю в самом общем смысле без каких-либо намеков на ее принадлежность определенной группе (что естественно, поскольку исключительный контроль над территориальными единицами перешел к правящему классу). И в этом крайне стратифицированном обществе термин maka’āinana стал обозначением класса простолюдинов, противопоставленного элите. Такие различия позволяют нам предельно ясно увидеть, что именно в этих социальных историях гомологично (сохранение определенных категорий), а что представляет собой новации.

Следующий набор из четырех лексических категорий в таблице 1.1 связан с ключевыми позициями социального статуса, которые в ППО выделялись таким образом: *qariki — светский-священный лидер общины, *toa — воины, *taaula — шаман или жрец и *tufunga — специалист в каком-либо ремесле. Опять же, сами корни лексем выдерживают испытание временем, однако происходят наглядные смысловые трансформации (лишь на Мангаиа появилось совершенно новое слово для священнослужителя — pi’a atua). Поздние доконтактные мангаиское и маркизское общества сохранили идею ariki или haka’iki как потомственного лидера родственной группы, но роль и функции этих лидеров значительно разошлись с теми, которые мы можем предположить в ППО. В гавайском языке, однако, родственный термин ali’i стал обозначать весь класс элиты — вождеский «конический клан», все представители которого декларировали свое родство с богами, одновременно подчеркивая собственную самобытность по сравнению с классом простолюдинов (maka’āinana). В самом деле, на Гавайях внутри ali’i различалось по крайней мере девять лексически маркированных рангов вождей и младших вождей, что отражало важность, которую это зарождающееся архаическое государство придавало стратификации.

Все эти восточные полинезийские общества сохранили один и тот же протополинезийский термин toa или koa, обозначающий воина, — поразительный случай культурного консерватизма. Конечно, конкретные роли воинов в каждом обществе несколько различались, как я уже говорил выше. Однако, обратившись к теме священнослужителей, мы тут же заметим значительный отход от первоначальной модели ППО. Протополинезийский *taaula был, скорее всего, незначительной нитью в полотне социальной жизни общества и остался ею в своих мангаиском и гавайском воплощениях. Однако маркизские tau’a стали движущей силой запутанного цикла постоянных набегов, пиршеств и человеческих жертвоприношений. В рамках трансформации религии, которая сопровождала распространенный в позднем доконтактном обществе культ Ронго, островитяне Мангаиа ввели совершенно новый термин для обозначения жрецов — pi’a atua. Гораздо более глубокая трансформация отражена в гавайском рефлексе протополинезийского *tufunga, первоначально означавшего искусного ремесленника или эксперта в каком-либо деле и сохранившего это значение на Мангаиа и Маркизских островах. На Гавайях слово kahuna превратилось в формальный термин, обозначающий класс жрецов (выбираемых, как правило, из младших вождей, или ali’i), внутри которого существовал ряд официальных узких специализаций, связанных с тем или иным культом (например, культом бога войны Ку, бога суходольного земледелия Лоно или бога-творца и покровителя ирригации Кане). Столь подробное распределение соперничало со стратификацией внутри класса ali’i и вместе с нею отмечало появление административной специализации в системе формирующегося архаического государства.

В последней секции таблицы 1.1 представлены два ключевых термина, относящихся к ритуальным пространствам, и их трансформированные варианты в трех рассматриваемых обществах. Изначальный протополинезийский термин *malaqe, которым обозначался простой церемониальный двор или площадь, на которых проводились различные ритуалы, сохранился и на Мангаиа, и на Маркизских островах, однако на Гавайях исчез. Святилища острова Мангаиа сохранили близость к изначальной форме: это архитектурно простые площадки, как правило, вымощенные коралловым щебнем и ограниченные с одной стороны невысокими вертикально поставленными камнями. Эти пространства были посвящены различным обожествленным предкам. В маркизском языке понятие me’ae, обозначающее особый вид храма, неразрывно связано с tau’a, шаманами-духовидцами, чье влияние в обществе со временем становилось все более серьезным. А вот гавайцы вовсе отказались от этого термина и заменили его новой концепцией heiau (которая, вероятно, восходит к глаголу *hai — «приносить в жертву»). Археологические находки свидетельствуют о заметном росте строительства heiau приблизительно в начале XVI века, и это связано с зарождением на острове крупных общественных образований. Кроме того, heiau были функционально специализированы и тщательно продуманы: самые крупные постройки, luakini, были посвящены богу войны Ку, но храмы других божеств также имели индивидуальные особенности.

Гавайцы позднего доконтактного периода модифицировали и другой старый полинезийский термин — *qafu, изначально обозначавший курган, на вершине которого, с той стороны, где к нему прилегала ритуальная площадка-*malaqe, возвышался священный дом вождя. Далее гавайский рефлекс ahu в сочетании со словом «свинья» (pua’a) превратился в новый составной термин ahupua’a, что дословно значит «свиной алтарь», но на самом деле означает радиальные участки земли, на которые гавайские обожествленные короли теперь разделили свои островные владения. Своим возникновением этот термин, судя по всему, обязан традиции размещения дани (в частности свиней, поскольку они являлись самым ценным источником мяса на островах) на каменных алтарях на границах таких участков. Эта практика была кодифицирована в церемонии Макахики, проводившейся, как мы уже говорили ранее, в честь бога Лоно. Таким образом, в данном конкретном случае гавайского языка мы видим, как изменения концептов прародительской полинезийской общественной организации, социального статуса и ритуальной практики оказались тесно связаны друг с другом — и радикально трансформированы в поздний доисторический период.

В этом эссе я попытался с помощью эмпирически наглядного сравнения трех полинезийских языков продемонстрировать, каким образом применение филогенетической модели и триангуляции может помочь разобраться в случаях гомологии и аналогии, сопровождающих культурную эволюцию. Разнообразные этнографические общества Полинезии демонстрируют множество вариантов социальной организации, способов производства, политико-экономических и религиозных концепций, оставаясь в то же время безошибочно узнаваемой частью более обширной культурной модели. В самом деле, в своей классической работе о полинезийской социальной стратификации Маршалл Салинс, используя метафору биологической эволюции, охарактеризовал различные полинезийские культуры как

виды одного и того же культурного рода, который расселился на обширной территории и адаптировался к различным условиям в местах обитания.

Чтобы понять, как именно то или иное полинезийское общество эволюционировало от общего предка, и проследить исторические пути его культурного развития, требуется тщательно разработанный метод контролируемого сравнения. Только опираясь на мощь такого сравнительного анализа, возможно с некоторой степенью достоверности определить, какие особенности определенного этнографически документированного общества повторяют более старый предковый культурный образец, а какие представляют собой новации. Различение гомологичных и аналогичных черт является первым необходимым шагом к более глубокому пониманию процессов исторических перемен.

Патрик В. Керч

Назад: Пролог

Дальше: 2. Расцветающий фронтир: бум и крах в истории поселенческих сообществ XIX века