Глава 40

«Семь самураев» – классика кино навсегда!

Спит крестьянин в горах –

под головою мотыга.

Жаворонок поет.

Кобаяси Исса (1769–1827)

Закончилась эпоха самураев, но… такая богатая тема, как их боевая история, конечно же, не могла не стать достоянием такого искусства, как кино! Идеи верности, стойкости и презрения к смерти как нельзя лучше прижились в Японии XX века, агрессивная политика которой явилась своего рода реакцией на очень долгий изоляционизм. Десятки, если не сотни самых различных фильмов «про самураев» были сняты там в 20–30-е годы прошлого столетия только с одной-единственной целью: показать населению страны, что, имея столь богатую историю и военные традиции, Страна восходящего солнца просто не может не победить в новой войне за господство в Азии и, таким образом, то, что в свое время не удалось Тоётоми Хидэёси, обязательно удастся сейчас.

Однако сокрушительное поражение Японии в 1945 году заставило японских кинематографистов всерьез задуматься, а по тому ли пути они шли все это время? Правда, в годы войны они снимали так называемые фильмы «для победы», учитывавшие менталитет японской нации, так что сложные психологические киноленты им удавались. Причем настолько хорошо, что американцы, ознакомившиеся с трофейными японскими кинофильмами периода войны, категорически запретили их к показу у себя на родине, посчитав, что это самые лучшие… антивоенные фильмы в истории кино! Другое дело, что в мирное время требовались и новые фильмы, и новая интерпретация событий собственной истории и все того же самурайского прошлого. И вот тут-то понадобились и новые подходы, и новые идеи, и новые сюжеты. А найти все это и объединить в одной киноленте было совсем нелегко. Начнем с того, что сюжетов, как в литературе, так и в кино, совсем мало, и что-то новое придумать тут очень трудно. Однако есть такие талантливые и творческие люди, что им удается даже и в такой вот сложной обстановке, когда, кажется, ничего нового уже не придумать, создают шедевры, переживающие их самих.

Семь самураев рассматривают свой флаг. Кадр кинофильма «Семь самураев».

Вожак семи самураев – Камбэй Симада.

Более того, в той же в истории кино есть такие кинофильмы, которые справедливо вошли в мировой фонд киноискусства, хотя многие из них и полностью лишены модных сегодня «спецэффектов», и даже сняты в черно-белом формате. В нашей стране начало такому «кино» положил «Броненосец «Потемкин», который во многих странах в свое время был запрещен, как «произведение, способное вызвать государственный переворот». А вот в Японии в разряд «кино навсегда» попал фильм режиссера Акира Куросава «Семь самураев», снятый более 60 лет тому назад!

История фильма началась с того, что кинорежиссер Акира Куросава, снявший до этого картину «Расёмон», получившую «Золотого Льва» и премию «Оскар» Американской академии киноискусства (1951) за лучший иностранный фильм года, решил продолжить эту тему и снять еще один фильм в жанре «дзидайгэки» (исторические фильмы про самураев). Причем он захотел сделать его не только увлекательным по форме, но и наполненным глубоким смыслом. Сначала это должно было быть чем-то вроде притчи про один день жизни самурая. Причем в конце тот должен совершить харакири из-за маленького промаха, который он в этот день и допустил-то случайно. Но идея такого фильма что-то никак у него не складывалась, мотивировки поступков смотрелись как-то «не так», и тогда Куросаве приглянулся новый сюжет: о самурае, который за еду и кров нанимается к крестьянам защищать их от разбойников. Но одного самурая для этого ему показалось мало. И тогда на потребу публики, причем именно западной, а не японской (в Японии священное число – восемь!), он одного самурая превратил сразу в семь! Как и положено всякому японцу, Куросава отнесся к своей работе со всей надлежащей серьезностью. Написал подробные биографии всех героев фильма, а также придумал, какую одежду кто носит, как именно говорит, и даже какую пищу он предпочитает. И хотя все это в самом кинофильме не показывалось, такая проработка образов, безусловно, очень помогла актерам в них вживаться и отлично сыграть свои роли.

Кикутиё и Камбэй. Кадр из фильма.

Премьера фильма в Японии состоялась 26 апреля 1954 года и сразу имела большой успех. Он быстро завоевал популярность, как в Японии, так и за границей, и сразу сделался объектом многочисленных подражаний, самым известным из которых стала ковбойская версия «самураев» «Великолепная семерка» американского режиссера Джона Стерджеса и последовавшие за ней продолжения. В советском прокате фильм показали лишь в апреле 1988 года. Оригинальная версия «Семи самураев» длится 203 минуты, поэтому для массового проката в Японии ее сократили практически вдвое, а полностью показывали только в самых крупных городах. Другой сокращенный вариант – 141 минута – сделали на экспорт, и именно в таком сокращенном виде он шел в Европе и в США. Ну а полную авторскую версию «Семи самураев» зрители увидели только в 1975 году, так что путь «самураев» к сердцам зрителей оказался довольно долгим.

В фильме показывается Япония эпохи Сэнгоку дзидай – «войн всех против всех», второй половины XVI века, когда государства как такового в стране не существовало. Жители деревни узнают о готовящемся на них нападении конной банды, которая уже как-то побывала у них и забрала часть урожая и молодую женщину – жену крестьянина. Закон запрещает носить им оружие: за это положена смерть. Сами они, конечно, могли бы сделать себе копья из бамбуковых палок с наискось срезанными концами, поскольку такое дозволялось. Но они понимают, что им все равно не одолеть самураев, владеющих военным делом. И тогда крестьяне решают нанять ронинов – самураев, потерявших своего князя, и предложить им еду, поскольку им больше нечего было им дать. В городе, куда отправляются посланные деревней крестьяне, они встречают ронина-самурая Камбэя Симада, и тот из сострадания к их горю соглашается на их предложение. Вторым оказывается Кацусиро Окамото, юный самурай из аристократической семьи, который выбрал Камбэя себе в учителя, а третьим – бродяга Кикутиё с огромным мечом о-дати, который также тянется к Камбэю, видимо, считая его за образец для подражания. Камбэй, впрочем, этого бродягу сначала не принял, но тот все равно остается где-то поблизости, ведь ронину обычно просто некуда идти.

Умение скупыми штрихами показать весь драматизм происходящего – большое достоинство фильма Акира Куросава. Кадр из фильма.

Понимая, что вдвоем бандитов им не одолеть, Камбэй начинает искать других самураев. Бойцами его отряда в итоге становятся добродушный силач Горобэй Катаяма, старый боевой друг Камбэя Ситиродзи, Хэйхати Хаясида, не очень способный воин, но человек остроумный и находчивый. Затем в него вступает мастер меча Кюдзо, ну а последним к ним присоединяется бродяга Кикутиё, который с помощью сомнительной родословной пытается выдать себя за настоящего самурая. Судя по тому, что в ней написано, ему всего 13 (12 на наш счет) лет, и понятно, что все шестеро над ним смеются. Однако он упорно следует за самураями; и они к нему привыкают и в конце концов принимают его в отряд. Могло ли такое случиться на самом деле? Да, скорее всего, могло. Крестьянский труд в Японии всегда был почетен, многие самураи в свое время были крестьянами, так что ничего зазорного в том, что сделали эти самураи, не было. Однако Акира Куросава был первым режиссером, который придумал совершенно новую сюжетную линию в киноискусстве (а линий таких существует совсем немного!), суть которой заключается в том, что за опасное дело принимается небольшая группа людей с разными способностями, все вместе они делают одно общее дело, причем часть из них при этом погибает!

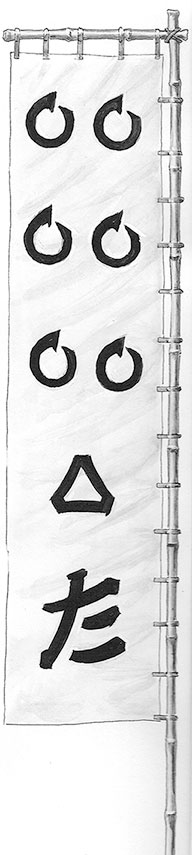

Флаг семи самураев.

Прибыв в деревню, самураи начинают учить крестьян азам воинского ремесла, планируют ее оборону, окружают заграждениями и рисуют свой флаг – традиционный флаг самураев нобори. Кикутиё оказавшийся крестьянским сыном, самовольно объявившим себя самураем, обозначен на нем треугольником, а шесть законнорожденных самураев – кружками. Но именно благодаря энергичному Кикутиё, который прекрасно знает и жизнь, и страхи, и заботы крестьян, ронины находят с ними общий язык и преодолевают их недоверие. Вскоре в стычке с разбойниками от выстрела из ружья погибает первый самурай – Хэйхати Хаясида. Вечером самураи и крестьяне торжественно хоронят его на холме у деревни. Все опечалены, что подчеркивается звучащей мелодией. И тут Кикутиё вспоминает о флаге семи самураев и водружает его над крышей: ветер расправляет полотнище, лица крестьян и самураев светлеют, мелодия становится ритмичной и боевой. Это означает, что деревня принимает вызов и готова сражаться до конца! И тут на окрестных холмах появляются бандиты…

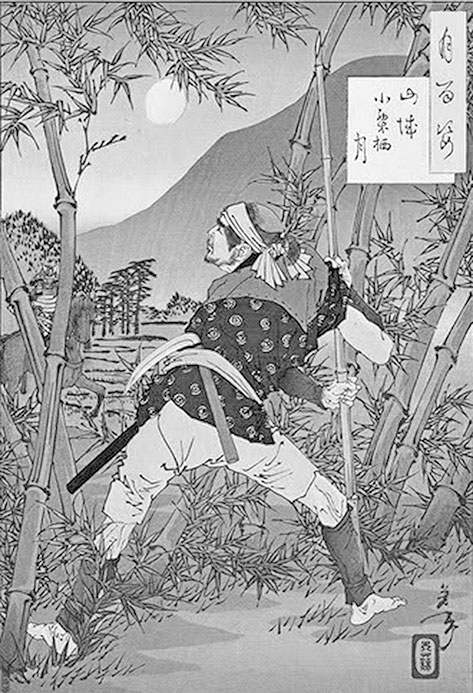

На этой гравюре Цукиока Ёситоси изображен день смерти генерала Акэти Мицухидэ (1528–1582), бежавшего с поля боя в битве при Ямадзаки, когда его войска были полностью разбиты армией Тоётоми Хидэёси. Акэти Мицухидэ, лучший генерал Оды Нобунаги, «изменник», предательски напавший на «объединителя Японии» в храме Хоннодзи, пытавшийся взять власть в свои руки, но удержавший ее только 13 дней (за что он и получил прозвище «Дзюсан» – «Сёгун 13 дней»), был убит бамбуковым копьем – традиционным оружием крестьян – из засады возле деревни Огурусу в провинции Ямасиро. Есть сведения, что на гравюре Ёситоси изображен крестьянин Сакуэмон, который выследил и убил Акэти.

На подступах к деревне начинается схватка, но возглавляемые самураями крестьяне отбивают одну вражескую атаку за другой. Но у разбойников есть три фитильных ружья, хотя два из них самураям все же удается у них отбить. Тактика Камбэя заключается в том, чтобы понемногу пропускать атакующих разбойников в деревню, где на них тут же набрасывается целая толпа вооруженных бамбуковыми копьями крестьян, выстоять против которых им не под силу. В фильме нет потоков крови, отрубленных рук и ног, однако батальные сцены сняты в нем настолько мастерски, что веришь – так было! Нет в этих сценах и ударов мечом о меч, ведь мечи самураев для фехтования не предназначались, и Акира Куросава показал это очень правдиво!

Когда в банде остается всего 13 человек разбойников, Камбэй решает, что для деревни наступил решающий момент сражения и что следующий день станет последним. Он сообщает об этом крестьянам, и те подносят самураям сакэ и закуску из своих спрятанных запасов, о которых говорил Кикутиё, и все они вместе пируют в ночь перед боем, объединенные братством воинов. Ну а молодой Кацусиро проводит ночь с крестьянской девушкой, которая ему понравилась еще до этого и с которой у него складываются очень сложные отношения. Она ему вроде бы и нравится (как и он ей), однако он все же самурай, а она – всего лишь простая крестьянка.

Утром в деревню намеренно пропускают всех бандитов, причем бой с ними очень реалистично идет под проливным дождем и в жидкой грязи. Самураи несут потери, но и разбойников при этом уничтожают одного за другим. Закалывает своего первого врага молодой Кацусиро. Но бандиты врываются в дом, где крестьяне прячут женщин и детей, и стреляют оттуда из своего последнего ружья. Погибает мастер меча Кюдзо, смертельно ранен пулей Кикутиё, однако из последних сил он все же убивает атамана банды своим мечом.

После битвы в живых остаются лишь трое самураев: предводитель отряда Камбэй, его старый друг Ситиродзи и юный Кацусиро. В последних кадрах он бежит за крестьянской девушкой, но останавливается на мосту. Камбэй и Ситиродзи наблюдают за тем, как крестьяне с песнями сеют рис. Самураи им больше не нужны. Камбей говорит, что крестьяне празднуют победу. «Они победили, не мы!» Затем камера показывает могильник, в верхней части которого видны четыре курганные насыпи. В них воткнуты мечи, а меч, вонзенный в крайнюю правую от зрителя насыпь, развернут в сторону, противоположную остальным. Ветер гонит пыль. История семи самураев закончена. Притча получилась, и суть ее такова: крестьянский производительный труд во все времена выше труда ратного. Любой воин, пусть даже он отважный самурай, оказывается всего лишь слугой у крестьян!

Назад: Глава 39 Самураи и бусидо

Дальше: Заключение