Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 38 Самураи, секс и женщины

Дальше: Глава 40 «Семь самураев» – классика кино навсегда!

Глава 39

Самураи и бусидо

И ветвью счастья и цветком любви

Украшен древа жизни ствол, но корни

Без них засохнет ветвь, падут цветы

Мечтай о счастье и любви и ты

Но помни корень жизни долг.

Александ Казанцев. Роман «Фаэты», 1968 г.

Нет, наверное, на свете ни одной такой страны, история которой на 80 % не состояла бы из мифов, и почему так – понятно. Просто у людей есть врожденная особенность забывать все плохое и помнить хорошее. Вот почему по прошествии какого-то времени плохие события из памяти людской стираются так, что их уже не помнят даже летописцы, а кроме того, ведь существует еще и так называемый «социальный заказ». Мол, какой смысл писать о плохом, если можно писать о хорошем? Причем плохое вроде бы даже и известно, но его просто не выпячивают так, как выпячивается хорошее. А в итоге получается, что история нашего общества есть не что иное, как сказка! Сказка о мудрых правителях, отважных воинах, смелых мореходах, ну и так далее – кому какой вариант нравится!

Между тем смелый воитель, если посмотреть внимательно, на самом деле при всей своей смелости был жадным и жестоким завоевателем, который ни в грош не ставил человеческую жизнь, смелый мореход тоже был смел, этого никто не отрицает, но промышлял пиратством и работорговлей. Ну а мудрый правитель на самом деле был далеко не мудр, к тому же полностью лишен каких бы то ни было нравственных качеств.

Возьмем для примера историю французских «проклятых королей» и тех же самых наших князей Рюриковичей. Нет такого преступления, которым бы себя не запятнали и те, и другие, и то же самое проделывали правители и смежных и сопредельных стран. Они приносили клятвы на Библии и тотчас же их нарушали, предавались порочным связям и пьянству, однако разве такими они в большинстве своем показаны в наших учебниках? Почему, например, ни один из европейских государей, то есть королей, не участвовал в том же Первом крестовом походе, а вместо них его возглавили герцоги и графы? Да просто потому, что они все в это время находились под папским отлучением от церкви, и им это было просто запрещено, как самым последним богохульникам, грабителям и убийцам!

Между тем о японских самураях у многих не слишком осведомленных в их истории людей сложилось устойчивое мнение о том, что вот уж они-то были выше всех этих средневековых пороков. Потому что, мол, у них был кодекс бусидо – «Путь воина», некий непреложный свод правил, который им это категорически запрещал. А если они его каким-то образом нарушали, то сразу же должны были покончить жизнь самоубийством, вот поэтому-то они этого и не делали!

Почему существует такое мнение, тоже вполне понятно. При недостатке информации людям хочется верить, что есть некое исключение из общего правила, которое, дескать, только лишь его подтверждает, и вот как раз самураи и были этим приятным исключением. То есть они не предавали, не нарушали клятв, не предавались грабежу и убийству, «содомскому греху», скотоложству и пьянству (ну, пьянству может быть, как же без него!), то есть в большинстве своем были некими людьми без страха и упрека. Из нашего жизненного опыта нам хорошо известно, что разрыв между идеалами и реальностью всегда велик. Но нам хотелось бы, чтобы где-нибудь он был бы хоть чуточку меньше, и вот далекая и таинственная Япония оказалась идеальным кандидатом на роль такой страны.

И да, действительно, никто и не спорит с тем, что результатом кристаллизации системы нравственных ценностей самурая стал именно кодекс бусидо.

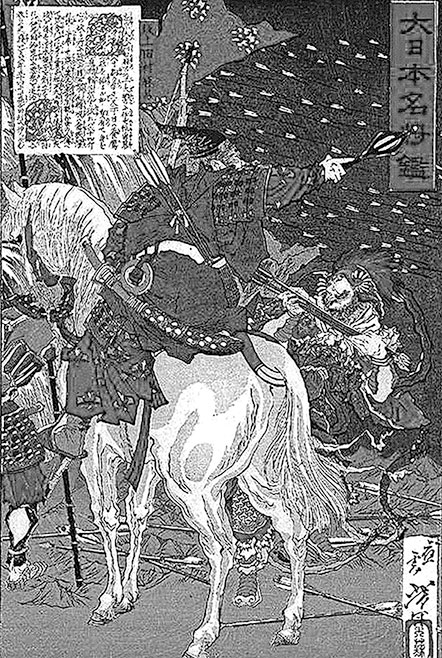

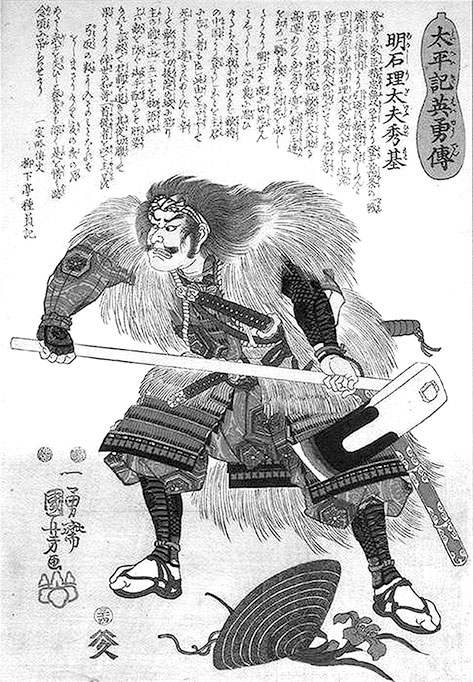

На этой ксилографии Цукиока Ёситоси изображен воин в доспехах тосей-гусоку со шнуровкой сугакэ-одоси и копьем дзюмондзи-яри в руке. Музей Уолтерса в Балтиморе. Мериленд.

Книга в книге. «Сокрытое под листьями» открывает нам истину»

В знаменитом тексте «Хагакурэ» («Сокрытое под листьями») термин «бусидо» объясняется как идеализация смерти, однако на самом деле это совсем не так. Да, действительно, написавший ее Ямамото Цунэтомо (1659–1721) совершенно ясно пишет в ней о том, что путь самурая – это смерть. В ситуации «или – или» следует без колебания выбирать смерть. Однако цель этого «смертного пути» у Цунэтомо отнюдь не сама смерть, а служение своему господину, о чем он далее пишет следующее:Мой долгий опыт свидетельствует: пока дела идут хорошо, очень многие проявляют себя на службе господину, отдавая ему свою мудрость, решительность, мастерство. Но как только господин удаляется от дел или умирает, сколь многие поворачиваются к нему спиной и начинают искать расположения нового господина! Одно воспоминание о таких вызывает во мне отвращение. Люди высокого и низкого положения, умудренные знаниями и опытом, часто почитают себя преданными слугами, но когда нужно отдать жизнь за своего господина, у них начинают трястись коленки. Поэтому бывает, что иной бесполезный человек становится несравненным воином, когда отрекается от своей жизни и во всем следует воле господина. Во времена смерти Мицусигэ был такой человек. Я оказался тогда единственным преданным слугой господина. Потом другие пошли по моим стопам. Я видел, как высокомерные и корыстные отвернулись от своего хозяина, стоило только смерти смежить ему глаза. Говорят, что для слуги в отношениях с хозяином главное – преданность. Хотя преданность может поначалу казаться тебе недоступной, в действительности она у тебя перед глазами. Если ты однажды решишь довериться ей, в то же самое мгновение ты станешь безупречным слугой.Далее еще интереснее:Во владениях Набэсима запрет на самоубийство после смерти господина стал частью устава клана в 1661 г., когда умер один из членов клана Ямаги Наохиро и выяснилось, что тридцать шесть из его вассалов хотят покончить с собой: Мицусигэ, глава дома, которому тогда было двадцать девять лет, узнав об этом, отправил послание тридцати шести воинам. Его аргументы ярко отражают особенности самурайского духа того времени:Наш господин [Мицусигэ] узнал о том, что вы, помня о милостях вашего хозяина, решили покончить с собой и последовать за ним. Он восхищается этим божественным решением.Однако наш господин не ведает, приказывал ли вам Ямаги покончить с собой после его смерти. Если да, то он желал бы знать об этом. Если вы не забыли о великих милостях Ямаги, помните, что его сын Осукэ еще молод, защищать его и служить ему, чтобы он мог унаследовать дом Ямаги, – вот лучший путь отплатить за благодеяния Ямаги и сохранить верность Осукэ. Поэтому вам следует отказаться от мысли о самоубийстве.Если же вы откажетесь подчиниться и все-таки покончите с собой, ваши потомки будут лишены права наследования. Конечно, наверное, некоторые из вас столь глубоко преданы своему господину, что покончат с собой, невзирая на прерывание линии потомков и славных домов. Но если хотя бы один из вас покончит с собой, Осукэ будет лишен права унаследовать дом Ямаги, и дом вашего господина перестанет существовать. И вы в таком случае предадите своего господина. Подумайте об этом.Тридцать шесть самураев в слезах согласились отказаться от своего намерения. Масасигэ был очень доволен, узнав об этом, и официально запретил самоубийство в связи со смертью господина. Два года спустя, в 1663 г., сёгунат Токугава, внося исправления в «Правила военных домов», последовал этому и дополнил поправки «устным распоряжением» сёгуна Иэцуна:«С древности мы предупреждали, что кончать жизнь самоубийством вслед за смертью господина неверно и бесполезно. Но поскольку никто не сделал такое суждение явным, в последние годы слишком много человек покончило с собой в связи со смертью господина. Впредь хозяева должны твердо и настойчиво убеждать тех своих слуг, что вынашивают подобные мысли, не лишать себя жизни после их смерти. Если же и тогда кто-нибудь в будущем покончит с собой, ответственность будет возложена на покойного господина. Кроме того, его сын, унаследовавший дом, будет считаться недостойным этой чести, как неспособный предотвратить самоубийство».Позднее запрет был включен в «Правила» отдельной статьей.

То есть получается, что умереть самурай мог (и был обязан!) только лишь тогда, когда на смерть его посылал хозяин, а сам он был не волен в своей смерти даже тогда, когда, опять же из чувства верности, собирался последовать за ним на «тот свет». Естественно, что подобные крайние проявления верноподданнических чувств были очень выгодны правящей верхушке японского общества и всеми силами пропагандировались. Ну а в период Эдо кодекс бусидо в крайних проявлениях поддерживало обладающее абсолютной властью бакуфу. Ведь как иначе было заставить самураев ждать неведомо чего «с оружием у ноги»? С другой стороны, если вспомнить, как жили и умирали члены клана Минамото, то станет совершенно ясно, что они были просто убийцами, а их образы были всего лишь героизированы впоследствии. Причем героизированы прежде всего теми, кому такая героизация была очень выгодна, то есть – правительством! По мнению японского историка Мицуо Курэ, если заняться изучением жизни других, не самурайских сословий в Японии периода господства государства самураев, нельзя не заметить, сколько яростных протестов этот пресловутый кодекс вызывал у всех остальных. Чего, конечно, не было, если бы он действительно вел человека по высоконравственному пути верности и чести. На самом деле это была замаскированная философия в стиле Никколо Макиавелли, суть которой – все можно, цель оправдывает средства, если только ты что-нибудь делаешь не сам, а в интересах своего господина, который тебе приказывает сделать то-то и то-то! Ну а проанализировав исторические предпосылки возникновения этого кодекса, мы, несомненно, придем к одному и тому же выводу, а именно – что он есть не что иное, как иллюзия или же просто тщательно лелеемый миф, причем не просто миф, а миф еще и очень выгодный!

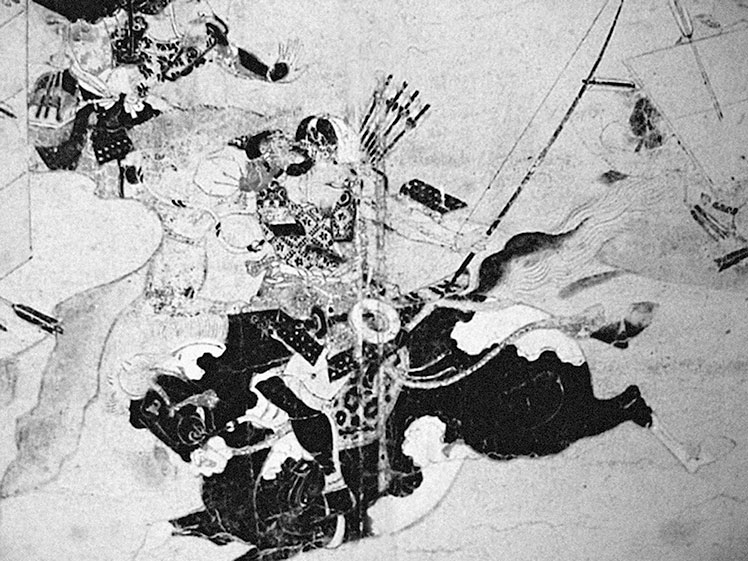

Лучник-самурай стреляет на скаку с коня. Неизвестный автор 1347 года. Токийский национальный музей.

Ну а на вопрос, почему многим все-таки нравятся принципы бусидо, ответить несложно, содержащиеся в нем элементы присущи не только самурайскому кодексу: все это общечеловеческие ценности, такие, как преданность, верность слову и сила духа. Но не следует путать романтическую иллюзию с реальностью: на самом же деле средневековые самураи были суеверны, неразумны, подвержены многочисленным порокам, и, что самое главное, они ни в грош не ставили человеческую жизнь.

Более того, обратившись к истории Японии, мы увидим, что сначала никакого кодекса бусидо у них просто не было. Просто ряд не записанных правил, которые опять-таки больше декларировались, нежели имели реальное значение. Затем какие-то нормы и правила были записаны и приобрели функцию закона, но, как и всякий закон, нарушались. После реставрации Мэйдзи самураи слились с общей массой населения, но правительство по-прежнему обращалось к самурайскому кодексу как к некоторой освященной веками идеологии. В иерархическом обществе, где император пользовался абсолютной властью, кодекс бусидо был идеальным орудием для управления людьми. Тем более что большинству этих самых людей было совсем невдомек, что пропагандировался моральный кодекс развалившейся страны и погибшего класса, всем ходом истории доказавшего полную несостоятельность своего мировоззрения!

Принятая в 30-е годы XX века в Японии система образования, построенная на доведенных до крайности догматах бусидо, в сочетании со стремлением к господству и власти, которые милитаристский режим насаждал через средства массовой информации, заставили молодых солдат фанатично сопротивляться противнику во время Второй мировой войны. Апогеем этого сопротивления стали штурмы под крики «банзай» и атаки смертников-камикадзе. Идеология самураев была представлена в совершенно искаженном виде: в прошлом самураи не считали капитуляцию и даже переход на сторону врага вопиющим преступлением и даже более того – можно сказать, что постоянно только этим и занимались, главным для них было выжить любой ценой! Если самураи проигрывали бой, они бежали с поля боя и готовились к следующему сражению, а отнюдь не совершали массовых самоубийств. При внимательном прочтении исторических источников становится ясно, что бой до последней капли крови, да еще и с последующим за ним самоубийством в случае поражения представлял собой совершенно нетипичный для самурая поступок. Возможно, что самураев и вдохновляли возвышенные принципы бусидо, но в реальной жизни следовали им очень редко.

Вот так следовало воспитанному самураю вести речь перед сёгуном или императором. Ксилография Цукиока Ёситоси. Токийский национальный музей.

Интересно, но то, что так оно и было позднее, удалось доказать в 1944–1945 годах, когда американский Военно-морской флот провел даже специальное историческое исследование социальных отношений в феодальной Японии, целью которого было выяснить, сможет ли Верховное командование японской армии капитулировать перед США или же отдаст приказ сражаться до последнего солдата. Дело в том, что поведение японских солдат в прошедших боях исключало саму мысль об их массовой капитуляции. Американцы знали, что японским войскам постоянно внушалась идея о недопустимости сдачи в плен и что их воспитывали в самурайских традициях кодекса бусидо, который считал сдачу в плен позором, гораздо худшим, чем смерть. О том, что это идеологическое воспитание принесло свои плоды, можно было судить по тому, как действовали в сражениях многие японские части. Однако американцы точно узнали, что потерпевший поражение клан всегда сдавался. Эта историческая информация была использована при составлении оперативных планов американского командования по сдаче в плен японцев и очень помогла при его осуществлении.

Что же касается упомянутого выше свода правил для военных домов, то называется этот исторический документ «Букё сёхатто» («Несколько законов для военных домов»). Впервые они были зачитаны перед собранием даймё Токугава Иэясу в 1615 году в замке Фусими, когда он уже сложил с себя звание сёгуна и передал его своему сыну Хидэтада. Причем впоследствии их не раз переиздавали, стараясь при этом все более ограничить права даймё.

1. Потомок рода самураев должен посвятить себя соответствующим воинским искусствам, подобающим аристократии, – стрельбе из лука, искусству фехтования, искусству боя верхом и классической литературе.

2. Развлечения и приятные занятия должны проходить в разумных пределах, и на них не должно тратить чрезмерные суммы.

3. Феодальный надел (хан) не должен быть пристанищем беглецов и бандитов.

4. Из ханов должны изгоняться мятежники и убийцы.

5. Даймё не должны иметь никаких дел ни с простолюдинами, ни с самураями из других доменов.

6. Замки могут быть отремонтированы, но об этом нужно доложить сёгунату. Перестраивать и расширять замки запрещается.

7. О появлении банды заговорщиков в соседних областях необходимо сообщать в сёгунат без промедления, равно как и об усилении защитных сооружений или увеличении количества военных сил.

8. Браки между даймё, равно как и лицами, облеченными властью, а также соответствующим положением, не должны осуществляться в частном порядке.

9. Даймё обязаны периодически являться в Эдо для службы сёгуну.

10. Соглашения касательно формальной униформы должны соблюдаться.

11. Разнополые лица не должны ездить в одном паланкине.

12. Самураи должны повсеместно практиковать бережливость.

13. Даймё должны отбирать людей на должности администраторов и чиновников по их способностям.

Вот каково содержание указов 1615 года, и можно сказать, что все они связаны с самурайским кодексом поведения, причем аналогичная политика распространялась также и на простолюдинов и все эти законы многократно переиздавались и дополнялись в течение всего периода Эдо.

Безусловно, читая все того же Ямамото Цунэтомо, нельзя не заметить, что на многие вещи он смотрит весьма здраво. По его мнению, поскольку самурай может в любую минуту пасть в бою, он должен о себе заботиться, то есть мыться каждый день, брить голову, подстригать ногти на руках и ногах. Причем следить за собой должны были и стар и млад.

Поединок самураев. Реннский музей искусств. Франция.

Также вполне разумные вещи он пишет и о воспитании детей в семье самурая. Например, он считал, что в детях с младенчества нужно поощрять смелость, никогда не дразнить и не запугивать. Ведь если ребенок с детства привыкнет бояться, он пронесет этот недостаток через всю жизнь. Ошибку совершают те родители, которые учат детей бояться молнии, запрещают им ходить и темноте или рассказывают ужасы, чтобы те перестали плакать. Кроме того, если ребенка много бранить, то он станет застенчивым.

Нужно избегать формирования у детей плохих привычек. Ведь если плохая привычка укоренилась, то сколько ни упрекай ребенка, он не исправится, и это действительно так. За все прошедшие века тут абсолютно ничего не изменилось и звучит по-прежнему актуально. Что же касается правильной речи и хороших манер, то нужно приучать детей к ним постепенно. Пусть ребенок не ведает о корыстолюбии. Если в этом отношении он будет воспитан правильно, все остальное приложится само собой.

Ребенок, выросший, пишет Цунэтомо, в неблагополучной семье, будет непослушным, потому что это естественно. Ведь даже птицы и звери подражают поведению окружающих их людей. Кроме того, отношения между отцом и сыном могут ухудшиться вследствие неправильного поведения матери. Мать любит свое дитя превыше всего на свете и поэтому склонна заступаться за него, когда отец делает ему замечания. Если мать становится на сторону ребенка, между ним и отцом не будет согласия. Соответственно, мать часто заботится только о том, чтобы ребенок опекал ее в старости, а ей, по его мнению, следует думать о том, чтобы интересы своего господина он ставил выше собственных, и даже выше долга перед родителями. Правда, с другой стороны, он тут же призывал их почитать, потому что, если нет почтения к родителям, не будет его и по отношению к господину!

Здесь надо заметить, что в Японии всегда царил культ детей, их всегда любили и очень любят, но… воспитание их там было и остается довольно-таки своеобразным, то есть чисто на японский манер. Ну как вам, к примеру, понравится сказка для детей, повествующая о том, что в одной такой явно неблагополучной семье, в которой ребенок, мальчик, жил с мачехой, она захотела поесть свежей рыбы, а время было зимнее, и реку вблизи их дома сковало льдом. Тем не менее мальчик пошел на реку, увидел вмерзших в него рыб, разделся, растопил лед своим телом и… принес мачехе желаемую рыбу!

В другой истории родителям в их спальне очень докучали комары. И тогда их сын опять-таки разделся и лег рядом с ними для того, чтобы приманить их на себя и тем самым дать родителям выспаться. Матери – чтобы она могла как можно лучше позаботиться об отце, а отец – да, совершенно верно, был бы поутру добр и свеж, чтобы лучше служить своему господину! Цель, как вы видите, в обоих случаях одна – воспитать человека, все мысли которого направлены на одно – выполнение предначертаний начальства!

Парадный шлем в стиле судзи кабуто. 1800–1850 гг. Музей Виктории и Альберта, Лондон.

Книга в книге. «Будосёсинсю» об образовании самураев

Каста воинов стоит выше трех остальных каст – как по своему положению, так и по заслугам. Хорошему воину надлежит быть распорядителем рачительным и мудрым, устроителем предусмотрительным и ответственным, посему путь воина есть путь образования, путь обретения знаний, широкого кругозора и умения проникать в скрытый смысл вещей и событий.Воин принимает первый бой свой в пятнадцать или шестнадцать лет – вот почему наставники опытные и дальновидные берутся приобщать его к ратному делу с двенадцати или тринадцати лет. У воинов, седеющих и стареющих на поле брани, нет и не может быть времени на учебу, посему многие из них так и остаются неграмотными до скончания века своего.В эпоху Внутренних войн многие прекрасные воители были настолько не образованны, что не могли прочесть ни одного иероглифа в воинском наставлении.Причиной того была не их собственная нерадивость или плохое воспитание в родительском доме, а необходимость с детских лет полностью и без остатка посвятить себя постижению воинского искусства.Не могу утверждать, что воины нынешние, родившиеся и выросшие на мирной и процветающей земле, уделяют недостаточно много времени изучению и достижению боевых искусств, хотя и нет сегодня необходимости принимать бой в столь раннем возрасте, как это было раньше. Вот почему в наше время – эру процветания и мира – надлежит воину-самураю обучаться грамоте, а не только умению владеть копьем или мечом. Выучиться чтению и письму, изучать классическую литературу с семи или восьми лет.Когда будущему воину исполнится пятнадцать или шестнадцать лет, его следует обучать верховой езде, стрельбе из лука и прочим искусствам боя. Вот в чем и состоит главная цель обучения детей-воинов во времена мирные и спокойные. Было так, что неграмотность или малограмотность воинов эпохи смуты и Гражданских войн имела свою причину. Ныне же, в эпоху мира, процветания и благоденствия, нет и не может быть причин для оправдания неотесанности и малограмотности воинов. Дети неповинны в своей неграмотности – вина ложится на плечи нерадивых родителей их, позабывших о долге своем перед обществом и пренебрегающих родительским долгом своим. Все это происходит потому, что несчастные отцы и матери не знают, как следует растить и воспитывать своих собственных детей.

Чем объяснить такие странности японской культуры? Вопрос кажется сложным, ответ неочевидным, хотя на самом деле он очень простой. Причина в суровых исторических условиях, как раз и породивших и все эти странности, в том числе и сам кодекс бусидо. Все вместе, то есть природа и история, ставшая следствием естественно-географических особенностей Японских островов, особым образом сформировали весь этот несколько странный для нас менталитет японской нации, однако несправедливо судить о характере японцев только в таком разрезе – это все равно что оценивать целый народ исключительно по трагическим страницам его истории. На самом деле куда больше истории и культуры осталось за этим кодексом, вот только о реалиях именно этой жизни мы можем судить лишь по косвенным признакам и опять-таки через культуру самураев как господствующего класса. О жизни же всего японского народа, как, впрочем, и русского, а также англичан и французов, да и всех остальных, всей правды мы, скорее всего, не узнаем уже никогда!

Известно, например, что на японскую культуру очень сильное влияние оказала философия китайского мыслителя Конфуция (552–479 гг. до н. э.), который как-то сказал: «Всегда непоколебимо делай правое дело», так как считал, что порядок следует поддерживать не столько наказаниями, сколько посредством определенного ритуала, а также наставляя людей добродетели. Тогда «люди будут знать, что такое стыд, и вести себя пристойно». И это правило вошло буквально в плоть и кровь отнюдь не только самураев, но и простых японцев, что очень наглядно проявилось в годы Второй мировой воины, а позднее и в условиях знаменитого «японского чуда», заставившего говорить о себе весь мир, хотя понять, откуда оно пошло, оказалось совсем не так просто.

Два самурая, и один позволяет себе бить другого веером. Что ж – если он старше по положению, то он мог себе это позволить! Ксилография Тории Киёмицу (1735–1785). Музей восточных искусств. Венеция.

Так, когда американцы оккупировали Японские острова, среди прочих военных трофеев им досталось немало японских кинофильмов, в том числе и откровенно пропагандистского содержания, специально снятых по заказу японских военных для поднятия духа японских солдат. Американцы решили их посмотреть и были откровенно шокированы их содержанием. Чаще всего в них показывалось, как молодой японский парень шел в армию, оставляя дома престарелых родителей и красавицу невесту. На фронте он мок под дождем, валялся в грязи, испытывал страдания и лишения. После чего, обычно раненый, умирал на соломе в бараке. Более откровенно антивоенных фильмов американцы не видели, сразу же запретили их к показу и долгое время просто не могли себе представить, что подобные фильмы хотя бы у кого-то могли поднимать воинский дух. По их мнению, любому фильму был просто необходим традиционный «хэппи-энд», с награждением героя в конце фильма и, что было бы просто замечательно, его счастливым бракосочетанием! Однако японцы им объяснили, что психология японцев сильно отличается от американской. Главное для японцев – долг перед страной и императором. И видя в кино все свои будущие невзгоды, японец переполняется чувством гордости, что именно ему все это суждено преодолеть. Чем больше лишений, объяснили им японцы, тем тверже наше «кодзе» – чувство самоуважения и уверенности в своей правоте, ставшее неотъемлемой частью их менталитета еще со времен самураев.

Однако сам-то кодекс бусидо… Разве он не был записан? Ведь был же, поскольку тогда откуда же взяты все те отрывки, что рассыпаны в тексте этой книги? Что ж, о собственно кодексе бусидо мы знаем из сочинения Дайдодзи Сигесукэ (1639–1730), который как раз и является автором знаменитого произведения «Будосёсинсю». Родился он в знатной самурайской семье, ведущей свой род от клана Тайра, а военную науку изучал в Эдо (ныне Токио) с 1658 по 1672 год в школе Обата Кагенори и Ходзё Удзината, слывших величайшими стратегами своего времени. После учебы Юдзан много путешествовал по стране, занимался преподаванием и служил клану Асано и клану Мацудайра. Кроме «Будосёсинсю» также написал расположенные в хронологическом порядке истории о Токугава Иэясу и история Иэясу, его сподвижников и построенного им города и замка Эдо. Его кисти, поскольку японцы в то время писали исключительно кисточкой, а не пером, принадлежали также «Записки о великих полководцах» и «Сведения о пяти вассалах». Известен он был и своими стихами. Затем его книгу перевели на английский язык, а уже с английского языка на русский.

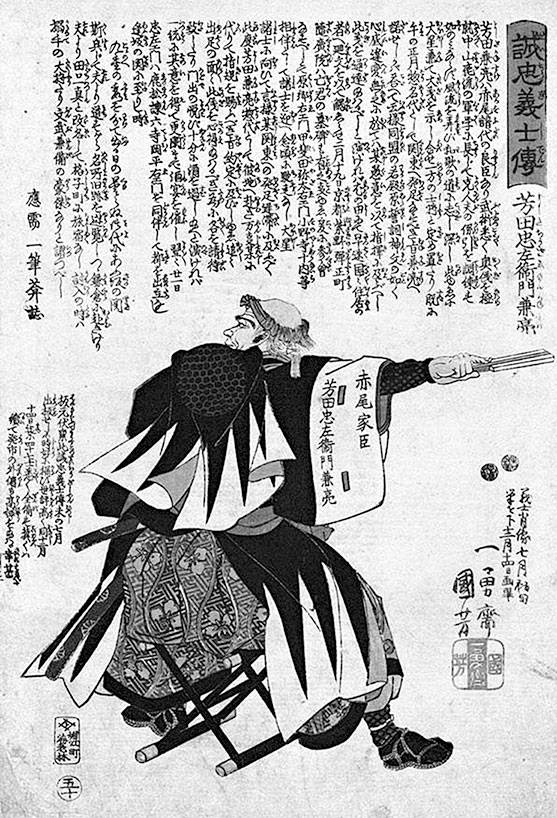

Ёсида Канэсукэ был одним из начальников на самураями Асано, и неудивительно, что на этой гравюре он отдает приказ о начале атаки, причем делает это при помощи веера, что было в традициях самураев, использовавших веер также и для этой цели!

Самурай в накидке из соломы и с мотыгой в руках. Что ж, очевидно, Утагава Куниёси, автор этой гравюры, имел в виду, что в руках самурая даже крестьянская мотыга может стать эффективным оружием и использоваться в бою!