Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 40 «Семь самураев» – классика кино навсегда!

Дальше: Вкладка

Заключение

Вот и подошел к концу наш рассказ о самураях – рыцарях Дальнего Востока. Мы не случайно называем этих воинов рыцарями – ведь между ними и их европейскими собратьями было очень много общего, а к рыцарскому служению японцы относились даже серьезнее, чем европейские воины. В Японии, как и в Европе, также существовала система рыцарского воспитания, идеология воинов была основана на осознании ими собственного превосходства над низшими сословиями, а самурайский кодекс бусидо требовал от японца много больше, чем европейский кодекс чести. Во всяком случае, от европейских рыцарей не требовалось умирать при поражении сюзерена, и поражение не считалось позором. Продолжая сравнение, можно сказать, что собственные интересы были для европейских рыцарей важнее всего, ради приобретения богатства, земель, влияния и власти они подчас были готовы пойти и на преступление. Нечто подобное было и в Японии, но как исключение, а не правило – вот в этом рыцари Западной Европы и японские самураи существенно различались. Для последних на первом месте был долг перед своим господином и перед самим собой. Совершив предательство или нарушив кодекс чести, японский рыцарь был готов предать себя смерти и этим искупить свою вину, тогда как для европейца в измене господину подчас и вины-то особой не было!

Конец сословия самураев в Японии ознаменовался кровавыми битвами и был настоящей трагедией для очень многих людей. Цветная ксилография Утагава Куниёси.

Для самурая главным трофеем в бою являлась голова противника, которую он мог положить к ногам своего господина, а то даже и самого сёгуна – военного вождя всех самураев. Европейские же рыцари в бою себе подобных по возможности не убивали, а старались взять их в плен, чтобы потом взять и отпустить за выкуп. Более того, убивать рыцаря рыцарю считалось даже как-то и неприлично. Вот пехотинцы, лучники, арбалетчики, «флористы» (люди, рассыпавшие на пути конницы железные колючки) – тех можно было убивать и калечить безо всякой жалости. Например, английским лучникам, попавшим в плен к французам, те отрубали два пальца на руке, чтобы они не могли больше стрелять из лука, и именно поэтому-то те, у кого они еще были, перед боем их своим противникам и показывали. Мол, видите – у нас есть чем стрелять, и мы вас сейчас «раскатаем»! Вот так в Европе и родился знаменитый знак «V». А вот в Японии такого не могло быть по определению. Там отрезали не пальцы, а сразу головы, а пленных брали в исключительных случаях. К тому же брать деньги за выкуп никто бы из самураев просто не осмелился, да вроде бы и случаи такие в истории Японии неизвестны. Вот с честью умереть за своего господина или даже просто за самого себя – это да, почетно! А зарабатывать таким вот образом деньги или даже просто о них думать – это позор!

Битва при Сирояме – решающее сражение между правительственными войсками императора Японии и самураями Сацумы под предводительством Сайго Такамори, произошедшая 24 сентября 1877 г. Абсолютное численное превосходство императорских войск привело к полному разгрому повстанцев. На этой японской картине Сайго Такамори, руководивщий своим отрядом, изображен в черно-красной форме европейского образца в правом верхнем углу.

Впрочем, главное, и самое фундаментальное различие в культуре западноевропейских рыцарей и японских самураев заключалось в том, что они принадлежали не только к двум различным земледельческим цивилизациям, но и абсолютно разным исторически сложившимся военным культурам. Самураи – типичные представители народов-лукофилов, причем лукофилия у них дошла до крайней степени – обожествления лука и искусства стрельбы из него. Рыцари Западной Европы представвляли собой другую крайность – людей-лукофобов. Рыцарь брался за лук лишь в исключительных случаях, никогда не стрелял из лука с коня и рассматривал его лишь в качестве оружия для охоты и спортивного снаряда, но не средства войны. Такое разделение возникло еще в глубокой древности, в незапамятные времена и стало самым наглядным, хотя и далеко не самым очевидным, примером влияния на общественное развитие социальных предрассудков, пришедших к нам из далекого прошлого. Рыцарь считал достойным противником только того, кто выступал против него лицом к лицу и сражался тем же оружием, что и он сам. Убивать на расстоянии можно было только простолюдинов и язычников, против которых «все средства были хороши». Для самураев оружие в принципе значения не имело. Оно было лишь средством обеспечить «путь к победе», а лук ли это, копье или меч, значения не имело, хотя применение ядов, безусловно, осуждалось как недостойное воина. Лучников нанимали, так же как и арбалетчиков, причем перед выстрелом из лука европейский «коный лучник» должен был обязательно сойти с коня. Сидеть на благородном животном, даже если это и была простая деревенская кобыла, и стрелять из лука в Европе было нельзя!

Примеры социального жеманства, аналогичного тому, что проявлялии западноевропейские лучники в отношении лука, имели место и в Японии. Например, многие историки считают, что конструкция японского лука юми связана с буддийской традицией не касаться мертвечины. А поскольку склеить небольшой, но мощный монгольский лук без копытного клея нельзя, кроме того, желательно обтянуть его еще и кожей, то самураям было противно всего этого касаться, и они предпочитали луки рессорного типа из бамбуковых пластинок, обмотанных волокнами ротанговой пальмы. Однако как же тогда быть с нагрудником из кожи доспеха о-ёрой и вообще с доспехами из кожи, что были у них в ходу? Значит, в одном случае отвращение к коже и копытному (либо рыбьему) клею место имело, а вот в другом почему-то нет?! Или же причина была в чем-то другом, или же причин было сразу несколько?

Если мы обратимся к социальным отношениям между самураями и остальным населением и сравним их с европейскими, то увидим, что менее трудные условия жизни в Европе привели к тому, что феодальное право здесь было несколько мягче, чем в Японии. Долг обязывал самурая по первому требованию умереть за своего господина, но зато в отношении крестьян он обладал правом «убить и уйти»: то есть был абсолютным хозяином их жизни и смерти, о чем европейская знать не могла и мечтать. С другой стороны, японские феодалы, как и европейские, обитали в укрепленных замках и точно так же, как западные рыцари, чуждались огнестрельного оружия. Причина их отрицательного отношения к достижениям технического прогресса проста и понятна: огнестрельное оружие противоречило их философии. Мысль сойтись лицом к лицу с достойным противником и победить его никогда не покидала японских рыцарей, а ружья превращали сражение в бойню, где самый умелый воин мог пасть жертвой слепой пули. А значит, и все их рыцарское искусство уже не являлось столь значимым, так же как и бесценные мечи, и родовые доспехи из металлических пластин, стоившие целое состояние.

Сад храма Нинна-дзи все так же радует глаз, как и сто, и двести лет назад. Здесь, кажется, ровным счетом ничего не изменилось.

Кстати, говоря о доспехах, следует сказать, что племена тунгусов и якутов, жившие на северо-востоке Евразии, также очень широко использовали защитную одежду из железных, кожаных, костяных и роговых пластинок, покрытых слоями рыбьего клея, которые они с помощью уже знакомых нам кожаных шнуров связывали между собой. Известно, что и якуты – самый северный среди тюркских народов, вытесненный на север с территории Забайкалья, и южные тунгусы (эвенки) были хорошо вооруженными конными воинами. Оружие нападения у них состояло из большого и сложного лука, копья, а также пальмы – длинного ножевого клинка на укороченном копейном древке, очень похожего на японскую нагинату.

Пальма заменяла им и копье, и меч, хотя прямые однолезвийные мечи якуты и эвенки тоже знали. Ну а якутское железо, вырабатывавшееся из болотной руды, русские первопроходцы считали по качеству равным немецкому и во много раз лучше их собственного. Воины защищали себя высокими железными шлемами и панцирями из кожи, на которую также нашивались железные пластины. В бою они использовали деревянные палицы, очень похожие на японские канабо, и мечи с однолезвийной заточкой.

На крайнем северо-востоке российские землепроходцы столкнулись с воинственным народом – чукчами, от чьих набегов страдали берега Берингова пролива. Боевые лодки выбрасывали на берег могучих воинов в тяжелых доспехах: шлемах, наручах и поножах из толстых костяных полос, соединенных ремешками; панцири на лямках, сделанные из костяных полос, сплетенных ремешками, либо из полос толстой и твердой моржовой кожи. Эти доспехи весьма напоминали доспехи самураев, что лишний раз свидетельствует об общности законов развития военного дела в разных районах мира и о влиянии на него не только социальных и экономических, но и естественно-географических факторов.

И точно так же, как и в других местах, покончить с конными латниками довелось пехоте, получившей в свои руки огнестрельное оружие. Рыцари Дальнего Востока вынуждены были уйти, как ушли и все остальные, хотя именно в Японии они задержались дольше всего… Дело в том, что события жизни Японии в начале XVI века постепенно изменили облик страны и повлияли на судьбу самураев. Объединение феодальной Японии, начатое еще в XVI веке великим полководцем Ода Нобунага и продолженное его соратником Тоётоми Хидэёси, привело к установлению четкого социального деления всех слоев общества. На его верхушке, сразу вслед за императором и аристократами, стояли самураи. Они получили множество привилегий. Именно при Тоётоми Хидэёси право ношения воинами двух мечей было подтверждено законом. Однако государству, в котором установился мир, так много воинов не требовалось. Уже в XVIII веке многие самураи вынуждены были оставить службу и заниматься делами, которые прежде считались недостойными воинов, – торговлей, ремеслами, преподаванием наук и боевых искусств.

Последней войной в истории самураев стала Гражданская война 1868–1869 гг., когда был свергнут последний сёгун: Токугава Ёсинобу. Самураи тогда сражались в армиях обеих сторон, однако независимо от того, кому досталась победа, само их сословие было уже обречено. Император Мэйдзи, пришедший к власти в 1868 году, решил реформировать государство по западному типу. Эти реформы коснулись и самураев: в армию солдат теперь набирали по призыву, из всех сословий. В 1876 году самураям было запрещено ношение мечей, и на этом их эпоха завершилась. Последняя битва самураев под командованием Сайго Такамори состоялась 24 снтября 1877 года, но понятно, что при всей своей храбрости победить они современную армию просто не могли. Зато в наши дни Сайго Такамори в Японии поставлен памятник, а связанные с его восстанием события отражены в кинофильме «Последний самурай».

Неожиданный и весьма быстрый крах государства самураев породил в свое время немало хитроумных теорий. Однако разгадать эту загадку ученые, похоже, сумели только лишь сейчас, когда в их распоряжении оказались самые совершенные приборы для самого точного химического анализа.

Ну, а в итоге все красочное вооружение самураев попало в магазины для иностранцев, в музеи и частные собрания. На этой фотографии – японский магазин самурайского военного снаряжения. 1890 г.

Скорее японские самураи, по крайней мере те, что принадлежали к верхушке самурайского сословия, исчезли из истории точно так же, как и когда-то в древности римляне, ставшие жертвами такого металла, как… свинец. Они пили воду, которая поступала к ним в дома по свинцовым трубам, хранили вино в свинцовых сосудах, считая, что это улучшает его вкус, и даже расчесывались свинцовыми гребнями, чтобы красить волосы в металлический цвет. В итоге их женщины совсем перестали рожать детей, служить в римской армии стало некому – вот варвары некогда могучий Рим и завоевали. Ну а жены самураев, как и многие женщины в других странах в старину, пользовались косметикой, сделанной на основе хлорида ртути и так называемого «белого свинца». Белоснежным у них должно было быть не только лицо, но и та часть груди, которая могла быть видна во время кормления. Чтобы отбелить кожу, использовались белила, содержавшие все эти ядовитые компоненты. Поэтому одновременно с кормлением грудью они травили своих детей свинцом, в результате чего те вырастали слабыми, больными и умственно отсталыми. Они не могли решать сложные политические задачи, вставшие перед ними в середине XIX века, и многие другие проблемы, которые поставила перед ними эта эпоха. После известного кризиса 1853–1867 гг., в результате которого рухнула система сёгуната, они быстро утратили свою силу и власть и сошли с исторической арены так же, как и римляне, причем пали жертвой обыкновенной для того времени женской косметики, утверждает Тамидзи Накадзима, сотрудник японского Университета окружающей среды и здоровья. Он тщательно изучил кости как взрослых самураев, так и их детей, и обнаружил, что в костях детей свинца было в десятки раз больше, чем у их отцов и матерей. Причем у детей до трех лет содержание свинца в костях превышало уровень этого очень ядовитого металла в костях их же матерей в среднем в 50 раз. Неудивительно, пишет в связи с этим газета «Daily Mail», что уровень свинца в костях взрослых женщин был вдвое выше, чем у мужчин.

Самураи продают свои пышные доспехи торговцу. Утагава Хиросигэ. Музей искусств Лос-Анджелеса.

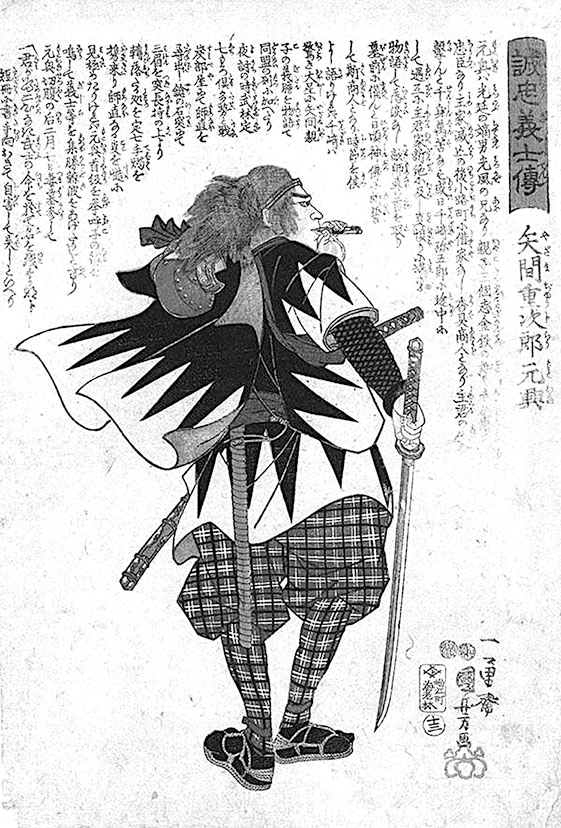

Ядзама Мотооки сразу же после того, как с Кира было покончено. Именно он нашел его в тайном убежище и отрубил голову, после чего дал сигнал свистком остальным своим товарищам, что в это время рассыпались по дому.

Впрочем, как бы там ни было в прошлом, дух самураев живет в Японии до сих пор. Дети продолжают овладевать навыками классического фехтования на мечах (кэндо), стрельбы из лука (кюдо) и рукопашного боя (дзюдо) – все это входит в школьную программу физического воспитания! А какой японский клерк, покорно выполняющий распоряжения начальника, не мечтает, чтобы его называли самураем? Ведь именно так сегодня в Японии говорят о людях, твердо стоящих на своем. И все же время самураев давным-давно ушло в прошлое. Впрочем, не совсем так, потому что в прошлое оно ушло не так уж и давно. Дело в том, что последним носителем самурайского духа считается подпоручик Онода. В конце 1944 года ему дали задание вместе с двумя подчиненными укрыться в горном районе острова Лубанг (Филиппины) и терроризировать местное население. Вышел Онода из джунглей только лишь спустя тридцать лет. Он продолжал воевать, и ничто не помогало – ни приезд на остров его отца и брата, ни разбрасывание газет и листовок. И только личный визит майора, отдавшего приказание в далеком 44-м сражаться до конца, решил исход дела. Майор зачитал Оноде приказ, и подпоручик сложил оружие. Последний самурай был торжественно встречен в Японии и стал ее национальным героем. Об убитых им филиппинских крестьянах никто, разумеется, даже не вспомнил.

Да, долог был путь от легендарного принца Ямато до Сайго Такамори, но образ героя-самурая каким был, таким и остался. Герой все так же одинок, и он всегда трагически погибает в неравном бою с врагами. Стандартная фраза «жили долго и счастливо» – не для него! Но в этом как раз и заключается весь дух самурайского сословия, и тот, кто мечтает именно о таком вот конце, может радоваться: по крайней мере, от настоящего японского самурая в нем есть хотя бы что-то! Но если мы обратимся к тексту великой хроники самурайского героизма, «Хэйкэ моногатари», то там все то же самое будет сказано в традициях тех же самураев немного иначе, а именно так: «Звук колокола Гионсодза отражает непостоянство всех вещей. Цвет тикового дерева говорит о том, что тем, кто сейчас процветает, суждено пасть. Да, гордые живут лишь мгновение, как вечерний сон в разгар весны».

Так что недаром считается, что нет лучшей эпитафии самураям, чем первые строки из «Повести о доме Тайра» (XIII век) в переводе А. Долиной:

Недолог был век закосневших во зле и гордыне,

снам быстротечным уподобились многие ныне.

Сколько могучих владык беспощадных,

не ведавших страха,

ныне ушло без следа – горстка ветром влекомого праха!

Назад: Глава 40 «Семь самураев» – классика кино навсегда!

Дальше: Вкладка