Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 34 Замки самураев

Дальше: Глава 36 Самураи и чай

Глава 35

Самураи и поэзия

Как же это, друзья?

Человек смотрит на вишни в цвету

А на поясе длинный меч!

Мукаи Кёрай (1651–1704)

Самураям с детства прививали не только верность воинскому долгу и учили всем тонкостям военного ремесла, но также их учили и релаксации, ведь не может человек только тем и заниматься, что думать о смерти или убивать себе подобных! Нет, в них воспитывали еще умение видеть прекрасное, ценить его, любоваться красотами природы и произведениями искусства, поэзией и музыкой. Причем любовь к искусству была точно так же важна для самурая, как и военное мастерство, тем более если воин-самурай хотел стать в мирное время хорошим правителем. Из его дома, как правило, открывался красивый вид на природу, необычный сад, например, а если таковой отсутствовал, то садовнику особыми приемами следовало создать в нем иллюзию далекого пейзажа. Для этого маленькие деревья и большие камни располагали в особом порядке, сочетая с прудом или ручьем с небольшим водопадом. В свободное от ратных дел время самурай мог наслаждаться музыкой, например, слушать игру на биве (лютне) и также песни и стихи какого-нибудь бродячего музыканта, зашедшего к нему в усадьбу. Сам он при этом просто сидел на татами и попивал чай, наслаждаясь покоем и понимая, что нет ни прошлого, ни будущего, а только всего лишь одно-единственное «сейчас». Нельзя было и не знать поэзии известных поэтов, не говоря уже о том, что, совершая сэппуку, самурай был просто обязан оставить свои собственные предсмертные стихи. А если он этого сделать не мог, то, значит… умирал некрасиво, а «некрасиво» – значит, недостойно!

Поэтому неудивительно, что древние классические рассказы о самураях, как и некоторые другие японские повествования, наполнены еще и стихами. Включение в текст стихов – отличительная черта буддийских сочинений, впрочем, китайские историки и писатели тоже любили вставлять их в ключевые места повествований. Авторы хроник и рассказчики Древней Японии были хорошо знакомы и с теми, и с другими, и вполне возможно, что именно у них они и позаимствовали этот старый риторический прием. В результате и самурай, и поэзия стали практически неотделимы друг от друга.

Впрочем, нечто подобное наблюдалось и с рыцарями Западной Европы, да и витязями Руси. Там были в почете песни менестрелей, а многие рыцари слагали баллады в честь своих прекрасных дам либо… посвящали свою музу Христу, особенно те из них, кто отправлялся в Крестовые походы. При этом разница заключалась даже не в содержании (хотя в нем она также присутствовала), а в размере поэтических произведений.

В VII веке, а некоторые ученые полагают, что еще раньше, основой японского стихосложения стали строки по 5 и 7 слогов. Поначалу в длинных стихотворениях комбинация 5 и 7 слогов использовалась произвольно, но к IX веку самой распространенной поэтической формой стала танка, или «короткая песня», ритмический рисунок которой выглядит так: 5-7-5-7-7. Танка сделались очень популярны. Однако вскоре после того, как танка превратилась в стандарт стихосложения, возникла тенденция «разбивать» ее на два полустишия: 5-7-5 и 7–7. В стихосложении участвовали два поэта, которые составляли каждый свое полустишие самостоятельно, затем их «соединяли», часто меняя при этом их порядок: вначале 7–7, а затем 5-7-5. Так появилась новая поэтическая форма рэнга – «соединенный стих». Позднее два полустишия стали связывать до пятидесяти раз, и таким образом даже возникали целые поэмы из ста частей, а участвовало в их написании до десяти человек.

Один из самых простых способов понять стиль рэнга (в минимальной комбинации из двух полустиший) – представить себя и своего друга составляющими подобие детской загадки, но в поэтически изощренной форме: один произносит первую строку, другой быстро говорит вторую. Игра слов при этом весьма существенна. Например, в «Хэйкэ-моногатари» есть рассказ о поэте-самурае Минамото-но Ёримаса (1104–1180), который убивает из лука фантастического зверя, спускающегося на черном облаке на крышу императорского дворца и приносящего самому императору кошмарные сны. Император благодарит Ёримаса за его искусство и дарит ему меч. Меч, чтобы вручить его Ёримаса, берет министр Фудзивара-но Ёринага (1120–1156) и идет вниз по ступенькам. В этот момент в небе дважды кукует кукушка, предвещающая лета. Министр тут же откликается следующей строкой (5-7-5): «Кукушка кричит над облаками». Ёримаса почтительно встает на колени у подножия лестницы и соответственно ему отвечает (7–7): «И серп луны исчезает».

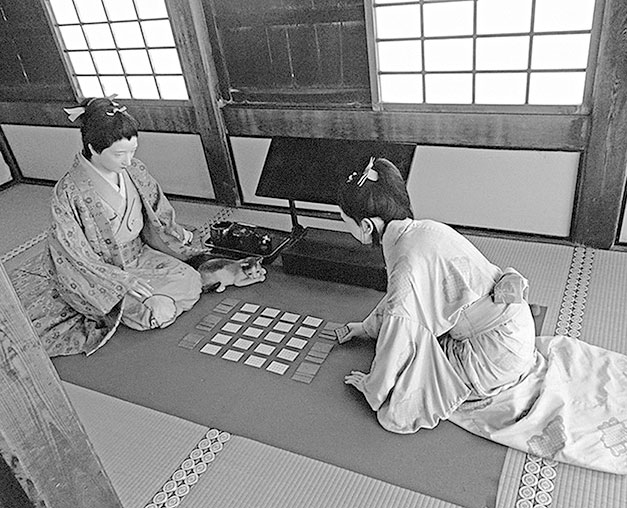

Вы думаете, что эти женщины играют в карты? Нет, они играют в… стихи! И эта игра остается любимой среди японцев до сих пор.

Если бы стихотворение составлял один поэт, то это была бы танка, и танка замечательная. Сложенная двумя людьми, она превращается в рэнга, при этом игра слов, несомненно, украшает ее. Ёринага вообще был мастером рэнга. Например, у него есть полустишие юмихаридзуки, что означает «луна, изогнутая подобно луку», то есть это лунный серп в любое время между новолунием и полнолунием, но особенно первую или последнюю четверть луны; и оно же перекликается с образом «натянутого лука». Иру означает и «затемняться», «исчезать», но также и «стрелять». Поэтому строка 7–7, кажущаяся отвлеченной, на самом деле несет в себе самоуничижительный смысл: «Я лишь натянул лук и выстрелил, ничего более».

Составление длинных рэнга в XIV веке стало страстью многих самураев, и, хотя правила становились все сложнее, эта забава продолжала пользоваться большой популярностью и в период «Сражающихся царств». Военачальник Хосокава Фудзитака (позднее Юсай; 1534–1610), ученый и поэт, вспоминал, как его друг, воин и поэт Миёси Тёкэй (1523–1564), участвовал в состязании рэнга: «[Он] сидел бы подобно статуе, положив веер у коленей чуть наискось. Если бы было очень жарко, он бы очень тихо взял веер правой рукой, левой рукой искусно раскрыл бы его на четыре или пять палочек и обмахивался бы им, стараясь не создавать шума. Затем он закрыл бы его, вновь левой рукой, и положил бы обратно. Он исполнил бы все предельно аккуратно, так что веер не отклонился бы от того места, где лежал вначале, даже на ширину одной соломинки татами».

Может показаться забавным, что Тёкэй был одним из самых энергичных военачальников своего времени и многого достиг именно благодаря тому, что был мастером рэнга. Восхитительные описания Тёкэя сообщают нам об одном важном моменте в классическом японском стихосложении. Рэнга, как групповая игра, возлагала на участников строгие правила соблюдения протокола и этикета. Основной смысл, основное наслаждение этой игрой – именно в том чувстве соучастия, духовного единения и с другими людьми, и с самой этой традицией. Насколько мы можем судить по сочинениям, соперничество было вторичным, а если и первичным, то лишь постольку, поскольку поэт мог при этом уловить традиционные предписания.

Впрочем, и собственно танка никто не отменял, а чувство традиции в написании танка было ничуть не менее необходимо. Известно, например, что в 1183 году, спасаясь от наступающей с востока огромной армией Минамото, клан Тайра покинул столицу и бежал на запад, захватив с собой ребенка-императора Антоку (1178–1185) и оставив после себя лишь пылающий город. Однако один из главнокомандующих армии Тайра – Таданори (1144–1184) повернул обратно, чтобы нанести прощальный визит своему учителю поэзии, Фудзивара-но Сюндзэю (1114–1204). Согласно «Хэйкэ моногатари», войдя в комнату Сюндзэя, он сказал: «Долгие годы вы, учитель, благосклонно вели меня по пути поэзии, и я всегда считал ее самым важным. Однако последние несколько лет в Киото – волнения, страна разорвана на части, и вот беда коснулась и нашего дома. Поэтому, никоим образом не пренебрегая обучением, я не имел возможности все время приходить к вам. Его величество покинули столицу. Наш клан погибает. Я слышал, готовится собрание поэзии, и думал, что, если вы проявили бы снисходительность ко мне и включили в него одно мое стихотворение, это было бы величайшей честью всей моей жизни. Но вскоре мир обратился в хаос, и когда я узнал, что работа приостановлена, то очень огорчился. Когда страна успокоится, вам суждено продолжить составление императорского собрания. Если в том свитке, что я принес вам, вы найдете что-нибудь достойное и соблаговолите включить в собрание одно стихотворение, я возрадуюсь в своей могиле и оберегу вас в отдаленном будущем».

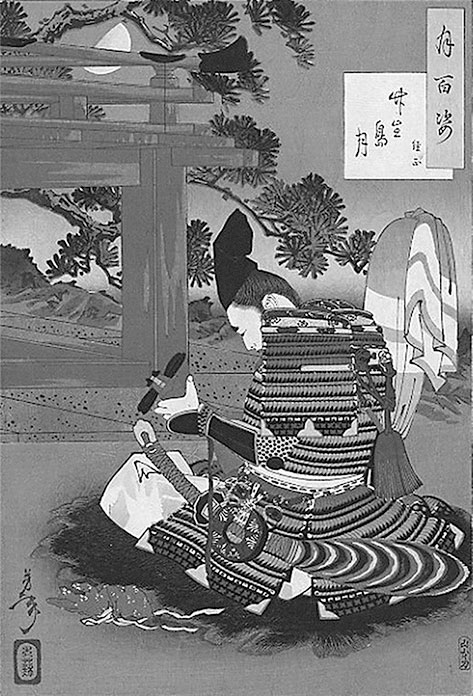

На этой гравюре (Цукиока Ёситоси, 1886 г.) самурай в полном вооружении играет на биве.

Великая битва. Утагава Ёсикадзу. Триптих. 1855 г. Обратите внимание, какой поистине огромной палицей канабо сражается её центральный персонаж. Понятно, что таких воинов можно было прославлять и в живописи, и в стихах.

Когда он уезжал, то взял с собой свиток, на котором было записано более ста стихов из тех, что он составил за многие годы и которые, он думал, достаточно хороши. Теперь он достал его из-под доспехов и почтительно передал Сюндзэю. Сюндзэй, будучи лучшим знатоком поэзии своего времени, действительно получил от удалившегося от дел императора Госиракава указание составить седьмую императорскую антологию японской поэзии. Далее в «Хэйкэ» говорится, что он включил в «Сэндзай сю» – антологию, которую он закончил, когда в стране наступил мир, – одно стихотворение Таданори, правда, как произведение «неизвестного поэта», ибо Таданори, к тому времени уже погибший, считался врагом императорского дома. Что же это было за стихотворение? Описание жизни воина-самурая? Смятение чувств могущественного клана, от которого неожиданно отвернулась судьба? Страдания людей, вовлеченных в кровопролитную войну кланов? Нет. Оно гласило:

Сига, столица журчащих волн, опустела,

но вишни в горах остаются прежними.

Само же это стихотворение было всего лишь откликом на события 667 года, когда император Тэндзи (626–671) перенес столицу страны из города Сига в Оцу. Ко времени Сюндзэя Сига уже давно стала «поэтическим именем», намеком на «дела давно минувших дней», и стихотворение, составленное на тему «Цветы в родном городе», оказалось более чем типично: в нем сочеталась ностальгия по брошенной столице и красота вечных цветов вишни. Более того, можно с уверенностью сказать, что среди всех остальных ста с лишним стихов, столь тщательно собранных Таданори, ни один не выходил за рамки тем и языка, считавшихся приличествующими придворной поэзии.

Самураи любуются цветущей сакурой. Ксилография Утагава Куниёси.

Другое подобное стихотворение принадлежит Хосокава Фудзитака. Оно, возможно, было его прощальным посланием миру:

В мире, что и ныне неизменный с древних времен,

листья-слова сохраняют семена в человеческом сердце.

Фудзитака написал это в 1600 году, когда его замок был окружен превосходящими силами врага. Он послал стихотворение к императорскому двору, расписав все, что ему было известно о «тайном смысле» первой императорской антологии японской поэзии «Кокинсю». Составлена она была в начале X века и полна всяких недомолвок и намеков, смысл которых к тому времени люди стали уже забывать, и вот Фудзитака, хотя он и был воином, написал обо всех этих трактовках и разночтениях императору, то есть провел своего рода сложный и контент-анализ. Император Гоёдзэй (1571–1617), известный своей ученостью, сильно опечалился, когда узнал, что такой знаток древней поэзии может погибнуть; он попытался спасти Фудзитака, и в конце концов ему это удалось, хотя поначалу Фудзитака отказывался пойти на недостойную воина сдачу в плен.

И опять-таки, что важно: стихотворение, хотя и было написано при чрезвычайных обстоятельствах, лишено даже намека на военную тематику или на предположение, что оно создано самураем, осажденным в собственном замке. То есть этот воин видел в поэзии нечто большее, чем средство излить в стихах свою душу либо просто поведать миру о своих злоключениях! Хотя, разумеется, как и во всяком обществе, просто лихих рубак, пьяниц и людей не слишком благородных и достойных среди самураев было гораздо больше, нежели талантливых поэтов, знатоков искусства и подлинных «мастеров меча».

Хорошими поэтами были и многие японские полководцы. Например, Уэсугэ Кэнсин после взятия замка Ното решил дать своим воинам немного отдохнуть. Он приказал раздать им сакэ, собрал командиров, после чего в разгар пира сложил следующее стихотворение:

В лагере холодно, осенний воздух свеж.

Чередой пролетают гуси, полночная светит луна.

Горы Этиго, теперь вот взята Ното.

Все равно: возвращаясь домой, люди помнят о походе.

Затем он отобрал воинов с хорошим слухом и велел им спеть эти стихи! Более того, можно сказать даже так, что без стихов не обходилось ни одно сколько-нибудь значимое событие в истории японских самураев. Например, убийца объединителя Японии Ода Нобунага сделал свое дело после соревнования в стихосложении, причем обнаружил свое тайное намерение именно в стихах, хотя в тот момент их тайного смысла не понял никто. Зато после пышных похорон, устроенных Ода Нобунага после его гибели, в его честь было опять-таки устроено состязание рэнга, в котором каждый из участников написал по следующей строчке:

Окрашенный в черное вечер покрывает росой мой рукав.

Фудзитака

Над полем скорбят и луна, и осенний ветер.

Рёго-ин

Когда возвращаюсь, в тени горько рыдают сверчки.

Сёхо

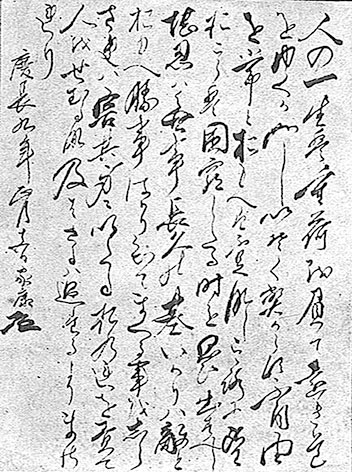

Заповеди секретов жизненного успеха, составленные Токугава Иэясу. Из коллекции храма Тосегу.

Книга в книге. «На ветке без листьев…»

А вот проходили состязания в стихосложении в стиле рэнгу во дворцах самураев:– А потом не соблаговолите ли вы и все здесь присутствующие быть его гостями на состязании поэтов? А регенты – стать судьями?Все бурно зааплодировали.– Благодарю вас, но не предпочтительнее ли, чтобы роль судей выполнили вы и принц Огаки с кем-нибудь из дам.– Очень хорошо, если вы так пожелаете.– Тогда, госпожа, какую же выбрать тему? И первую строку стихотворения? Поэтический дар Кийямы славился не менее, чем его искусное владение мечом и отвага в боях.– Пожалуйста, Марико-сан, может быть, вы ответите господину Кийяме? – Все опять восхитились находчивостью Ошибы, – она была посредственной поэтессой, тогда как Марико – искусной, что известно всем.Марико это обращение польстило. Она задумалась на минуту.– Тема – о сегодняшнем вечере, госпожа Ошиба, и первая строка – «На ветке без листьев…»Ошиба и остальные похвалили ее выбор. Кийяма подобрел:– Превосходно, но мы будем очень стараться выиграть у вас, Марико-сан.– Надеюсь, вы простите меня, господин, но я не стала бы участвовать в состязании.– Конечно, вы должны участвовать! – Кийяма не принял ее слов всерьез. – Вы одна из лучших поэтесс в государстве. Без вас совсем не то».Дж. Клейвелл. «Сёгун»

Ну а потом японцы решили: зачем много слов, если «краткость – сестра таланта»? Поэтому они сократили форму рэнга до одной только «начальной строфы», и вот так-то и родилась поэзия «хокку» (или хайку). С начала периода Эдо (XVII век) хокку стали существовать уже как самостоятельная поэтическая форма, а сам термин «хайку» предложил поэт и критик Масаока Сики в конце XIX века для различения этих двух форм. Правда, это время пришлось уже на закат самурайства как социального института, но сами-то самураи ведь никуда не пропали, и многие из них поневоле сделались поэтами, пытаясь прокормиться хотя бы продажей собственных стихов.

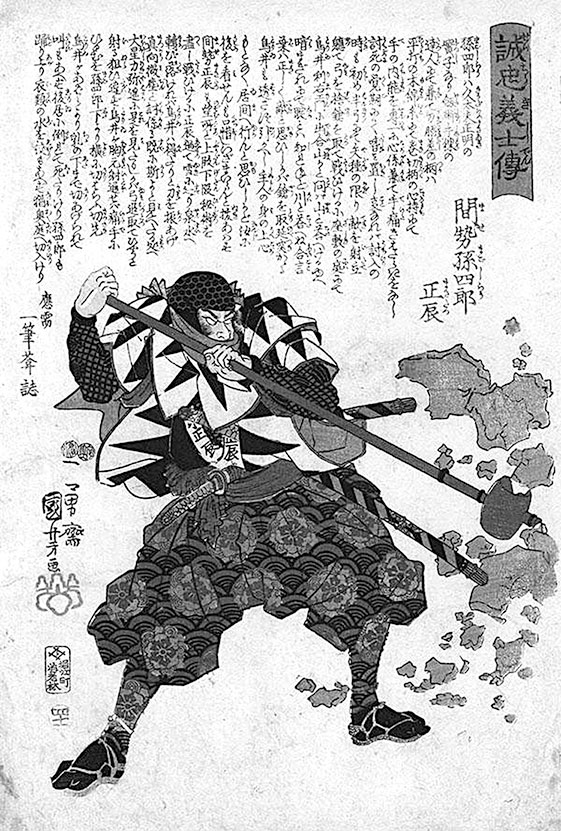

Масэ Масатапу держит в руках деревянный молот на длинной рукоятке. Принято считать, что главным оружием самурая был его меч, и это действительно так. Но самураи не брезговали применять и другие, подчас весьма и весьма прихотливые виды оружия.

Но так ли уж сильно отличалась японская поэзия от поэзии европейской? И если самураи писали стихи, готовясь к самоубийству, а то и просто так, ради развлечения, то разве не занимались тем же самым и рыцари Западной Европы? Ведь там тоже были поэты и певцы, причем известно, что по крайней мере некоторые из них так хорошо владели искусством стихосложения, что разъезжали по замкам Европы и зарабатывали себе на жизнь тем, что читали их в присутствии гостей того или иного барона или графа. А в итоге получали за это и кров, и звонкую монету, а то и признательность знатной госпожи, владелицы замка! Все это так, однако, сравнивая их поэзию, сразу замечаешь, что, если любовь и те и другие воспевали, в общем-то, примерно одинаково (хотя японцы и не так многословно, как европейцы!), о своем ратном деле самураи предпочитали особо не распространяться. А вот на Западе драматические поэмы, воспевавшие рыцарские доблести, были в большом почете. Вот, например, какие стихи слагал о рыцарской схватке поэт Бертран де Борн:

Мне пыл сражения милей

Вина и всех земных плодов.

Вот слышен клич: «Вперед! Смелей!»,

И ржание, и стук подков.

Вот, кровью истекая,

Зовут своих: «На помощь! К нам!»

Боец и вождь в провалы ям

Летят, траву хватая,

С шипеньем кровь по головням

Бежит, подобная ручьям…

Не были для самураев характерны и стихи религиозного содержания во славу Будды, не говоря уж тем более во славу Христа. Или, например, такие, в которых рассказывалось о переживаниях рыцаря-крестоносца, готового пойти в Крестовый поход в Палестину. Так что никто из японских поэтов-самураев выспренным слогом Будду не славил и не говорил, что «без него ему не мил белый свет». Подобного «душевного стриптиза» самураи просто не допускали! А вот европейские их собратья по мечу – да сколько угодно!

Смерть нанесла мне страшный вред,

Отняв Христа.

Без Господа не красен свет

И жизнь пуста.

Утратил радость я свою.

Кругом – тщета.

Сбылась бы разве что в раю

Моя мечта.

И я взыскую рая,

Отчизну покидая.

Пускаюсь я в дорогу.

Христу спешу я на подмогу.

О, рыцари, вставайте, настал деяний час!

Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас.

Готов за веру биться ваш посвященный меч.

Дай сил и мне, о боже, для новых славных сеч.

Богатую добычу я, нищий, там возьму.

Мне золото не нужно и земли ни к чему,

Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин,

Небесного блаженства навеки удостоен.

А теперь посмотрите на образцы поэзии эпохи Эдо, эпохи мира (хотя они мало чем отличаются от тех, что были написаны, например, в период Сэнгоку!) и, без преувеличения, расцвета японской культуры. Вот, например, какие стихи писал Мацуо Басё (1644–1694), признанный мастер рэнга и создатель жанра и эстетики хокку, родившийся, кстати, в самурайской семье.

На голой ветке

ворон сидит одиноко.

Осенний вечер.

Как стонет от ветра банан,

Как падают капли в кадку,

Я слышу всю ночь напролет.

Хаттори Рансэцу (1654–1707) – поэт школы Басё, о котором тот высоко отзывался, также родился в семье сильно обедневшего самурая, в конце жизни стал монахом, но писал отличные стихи в жанре хокку.

Вот листок упал,

Вот другой летит листок

В вихре ледяном.

Что тут можно еще добавить? Ничего!

Комната для чайной церемонии.

Назад: Глава 34 Замки самураев

Дальше: Глава 36 Самураи и чай