Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 33 Усадьба самурая

Дальше: Глава 35 Самураи и поэзия

Глава 34

Замки самураев

Вешние ливни.

Каким полноводным вдруг стал

ров вокруг замка.

Масаока Сики (1867–1902)

Самураи, как и любые помещики, жили в усадьбах, однако очень богатые и влиятельные князья – даймё – должны были позаботиться о том, чтобы построить себе замок и хорошенько его укрепить. Ведь еще в VIII веке, когда правительство Киото пыталось установить свою власть стране, его армиям часто приходилось сталкиваться с «варварами», как их называли, и, соответственно, войска, находившиеся на завоеванных территориях, должны были строить там укрепления. Так накапливался опыт, а наиболее эффективные решения в области строительства становились всеобщим достоянием. И надо сказать, что то, что придумали древние японцы уже тогда, оказалось настолько совершенным, что конструкции этих укреплений оставались неизменными на протяжении сотен лет. Даже в знаменитой битве при Ситарагахара (1575), где объединенные армии Ода и Токугава встретились с конницей Такэда Кацуёри, их полевые укрепления выглядели точно так же, как и в VII–VIII веках.

А впрочем, что еще тут можно было придумать такого, чего не применяли бы и все остальные народы, которым то и дело требовалось воевать, причем в лесистой и горной местностях? Именно поэтому основными элементами японских укреплений точно так же, как и в средневековой Европе, и даже во времена Древнего мира, служили ров, вал и частокол. Очень часто защитники валили деревья и устраивали засеку, направляя неспиленные торчащие ветки, да к тому же еще и специально заостренные, в сторону врага. Известно, что таким образом укрепил свои позиции у города Алезия Юлий Цезарь, создавший вокруг осажденного города сразу два кольца укреплений: внешнее – против тех, кто пытался прорвать кольцо осады, и внутреннее, удерживавшее осажденных. Тогда ни тем, ни другим римские укрепления прорвать не удалось, но следует отметить, что, окажись там японские самураи, они не увидели бы в них для себя ничего нового или, скажем так, ничего необычного! Как правило, войска обустраивали позиции на вершинах холмов, чтобы оттуда стрелять в надвигавшегося противника из луков. Разнообразные ловушки должны были тормозить его продвижение. При этом, если позволяло время, рядом с укреплениями строили еще дополнительные сторожевые башни. До появления огнестрельного оружия и защитники, и нападающие широко применяли переносные щиты размерами примерно 1,4×0,45 м. Эти щиты ставили в ряд вплотную друг к другу. Причем в бою на открытом поле их переносили оруженосцы или крестьяне, прикрывая самураев с метательным и огнестрельным оружием, пока те целились, стреляли или же его перезаряжали. Поскольку тактика самурайских войн была широко известна, все знали, что укрепления служат главным образом для того, чтобы преграждать путь конным самураям и защищать от них пехоту.

До сих пор в префектуре Фукусима сохранилось 3 км двойных рвов, сооружение которых приписывают войскам Минамото Ёритомо в войне 1189 года. Подсчитано, что для того, чтобы выкопать такие рвы, требовалось не меньше месяца упорного труда 5000 землекопов; кроме того, рабочие руки нужны были для строительства валов, частоколов и башен. Массивные укрепления возводили и раньше, во время войн Гэмпэй 1180–1185 годов. После второго вторжения монголов в Японию в 1281 году бакуфу Камакура приказало возвести в заливе Хаката каменные стены. Они имели длину 20 км, высоту 2 м и ширину по верху 1,2 м; причем позади за стенами были выкопаны еще и рвы. Эти укрепления предназначались для того, чтобы воспрепятствовать высадке и участию в бою монгольской конницы.

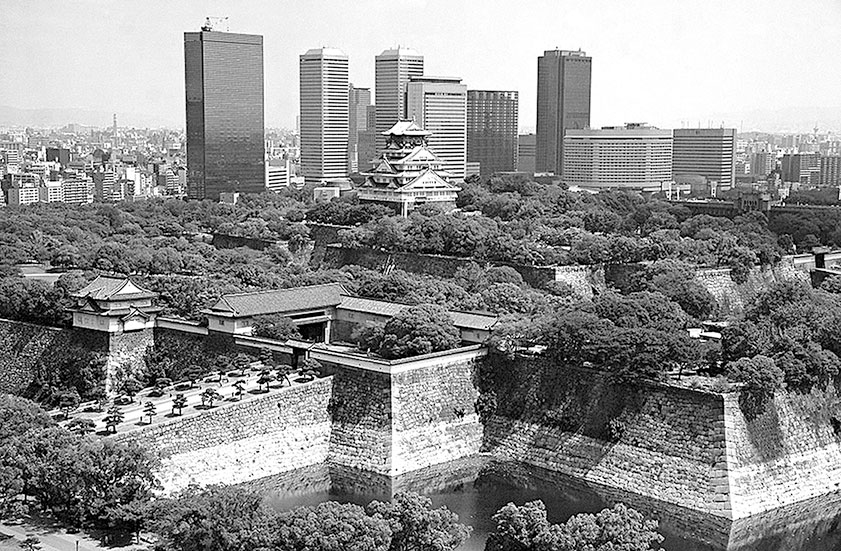

Замок в Осаке – современный вид.

В период Хэйан жилища самураев также очень часто окружали частоколами и рвами. Такие укрепленные дома обычно строили посреди поля, чтобы держать под контролем принадлежавшие владельцу усадьбы земельные угодья. Ну а в конце периода Камакура (XIII в.) отдельно стоящие дома стали усиленно укреплять уже специальными конструкциями, но основные элементы остались прежними: это были ров, вал, ограда и башня. Для самурая такое жилище представляло и крепость, и одновременно склад, в котором он хранил запасы риса, ну и, конечно же, свои богатства. Как и в странах Западной Европы, строительство замков в Японии имело свою историю, но и свои особенности, связанные с естественно-географической средой. Поскольку 80 % территории страны это горы, то стоит ли удивляться тому, что и первые японские феодальные замки – ямадзиро – были построены именно в горах. Ландшафт использовали разумно и экономно, причем имела место и оригинальная комбинация горного замка с построенным на равнине – хираямадзиро (горно-равнинный замок). Все сооружения таких замков, начиная со стен и заканчивая жилыми строениями, возводились из дерева. Крыши были из соломы. Интересно, что японские хроники сообщают о применении при штурме таких замков арбалетов юми, стрелы которых не только убивали самураев, но и вызывали пожары, но вот о метательных машинах не говорится ни слова. То есть их попросту не применяли, в этом просто не было нужды, поскольку судьба замка обычно решалась либо штурмом, либо осадой. Причем на стены взбирались в том числе и ночью, но вот проламывать их не проламывали. В лучшем случае – как это было сделано при штурме замка Тихая – к их воротам через ров перебрасывался мост… Позднее метательные машины все же изредка применялись, но здесь, в Японии, они не были настолько популярны, как в Европе.

В период Муромати развитие торговли и городской экономики привело к накоплению богатства и появлению так называемых сюго-даймё. Сюго – это представители исполнительной власти в провинциях, назначаемые бакуфу Муромати, а даймё – крупные землевладельцы. (Следует отметить, что некоторые исследователи переводят «даймё» как «большое имя», но «мё» – это разновидность поместья, а не совсем имя.) Обычно такие феодалы воздвигали крепости на холмах, а их подданные жили внизу, на равнине. В мирное время и сам даймё тоже жил в доме у подножия холма, но в случае угрозы нападения врагов перебирался наверх в крепость и ждал, когда ему на помощь прибудет подкрепление его союзников. Цифры количества построенных в это время замков впечатляют: в начале периода Сэнгоку на территории Японии насчитывалось 30–40 тысяч крепостей на вершинах холмов и гор, в то время как во всей Европе, включая Палестину и остров Кипр, их было около 15 тысяч!

Принято считать, что первым замком с массивными каменными стенами и высокой главной башней стал Адзути, построенный по приказу Ода Нобунага возле озера Бива. Он как нельзя лучше подходил для наблюдения за подступами к Киото с севера и востока, к тому же Бива – это крупнейшее озеро Японии, и здесь быстро развивалась торговля с лодок. Под защитой этого замка Нобунага впоследствии выстроил большой город, в котором поселил своих приближенных, воинов и слуг. Таким образом, Адзути выполнял несколько функций: служил жилищем, крепостью, наблюдательным пунктом, торговым центром и символом власти правителя. Со временем к нему прибавились богато украшенные храм, часовня и башня, так что неудивительно, что очередной период в истории Японии был назван Адзути-Момояма!

После смерти Нобунага в 1582 году, когда власть в Японии перешла к Тоётоми Хидэёси, новый владыка Японии решил выстроить себе еще более сильную крепость, чем замок Адзути. На следующий год началось строительство замка Осака, причем на том же самом месте, где до этого стоял храм Исияма Хонгандзи.

Храм был очень удачно расположен с тактической точки зрения. Близость реки Ёдо давала Хидэёси иметь надежную водную связь с Киото и озером Бива и также способствовала развитию торговли: ведь теперь сюда через Внутреннее море из Китая повезли ценные товары. Следуя его примеру, и другие даймё тоже начали строить себе замки в географически благоприятных для торговли местах. Самым живописным и гармоничным по пропорциям стал замок Химэдзи близ Кобэ. Икэда Тарумаса приказал приступить к его строительству в 1601 году, а закончен он был постройкой в 1616-м. Причем построен он был таким прочным, что его подлинный деревянный внутренний каркас от времени почти не пострадал. Всех, кто его видел и в нем побывал, замок Химэдзи и сегодня поражает грандиозностью своих оборонительных сооружений и богатством внешней отделки.

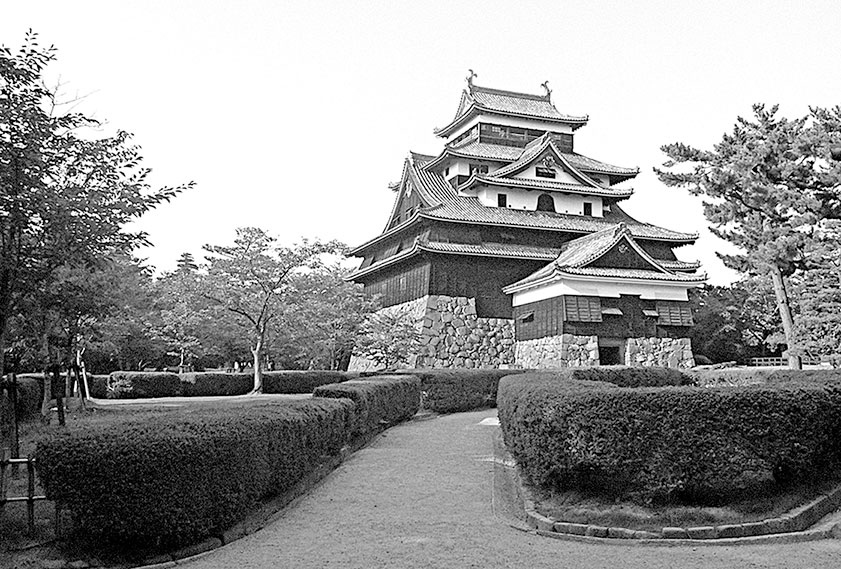

Замок Мацуэ – очень редкий черно-белый замок, значительно уступал по размерам поистине грандиозному замку в Осаке.

Из-за естественного износа стены деревянных замков приходилось чинить практически каждые пять лет, вот почему уже в XVI веке замки в Японии начинают строить из камня. Вот только технология строительства таких замков существенным образом отличалась от европейской. Там каменный замок мог быть построен хоть на равнине, хоть в горах. Например, знаменитый замок Святого Иллариона – одно из очень интересных мест этого плана на острове Кипр, располагается на вершине горного утеса высотой 732 м над уровнем моря, и забраться на самый его верх не всякому под силу! Однако, где бы ни был построен европейский замок, его конструкция была повсюду примерно одинаковой. Стены возводили на прочном фундаменте, скрепляя их известкой, причем самих стен было две – внешняя и внутренняя, а между ними засыпались щебенка и битый камень. Благодаря такой конструкции стены получались и толстыми, и прочными, вот только японцы из-за частых и разрушительных землетрясений строили свои замки совсем по-другому. Обычно для этого выбирали холм подходящего размера и обкладывали его камнем, а уже потом на этом основании возводили главную башню, являвшуюся центром замка и его главным жилым помещением для его хозяина. По этой же причине внешние поверхности каменных оснований японских замков делались наклонными так же, как и внешние поверхности стен артиллерийских бастионов в Европе, однако объяснения причин такого наклона будут совершенно различными. Для европейского бастиона наклон был связан прежде всего с поиском идеального угла, чтобы можно было вести огонь без «слепых зон». В Японии наклон стен был вызван тем, что камни друг на друга укладывались без какого бы то ни было скрепляющего раствора и держались только лишь за счет сил трения и гравитации. Но зато и землетрясениям разрушить эту «гору камней» было очень непросто, поскольку камни свободно сдвигались относительно друг друга. Камни при этом обрабатывались так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу, при этом массивным валунам отдавалось предпочтение. В результате получались сооружения высокой прочности, хотя с точки зрения военного дела забраться на такую стену, используя для этого неплотности между камнями, было намного легче, нежели взбираться по лестницам на вертикальные стены европейских крепостных сооружений. Именно наличие огромных каменных оснований, а не какие-то там специфические постройки отличали японский замок от всех других. Причем высота их стен в ряде случаев достигает 40 м!

Книга в книге. Японский замок – большой замок!

Многие из тех, кто имели возможность побывать в средневековых рыцарских замках или увидеть их развалины, обычно с большим удивлением замечают, что в большинстве своем они очень невелики по размерам. Да, большие замки в Европе существовали, так же как и мощные крепости, такие, как, например, замок Каркассон на юге Франции, в центре которого еще возвышался замок графов Транкавелей. Но это было скорее исключением из общего правила. А вот в Японии, как правило, замок феодала представлял собой исключительное по размерам сооружение, и первые европейцы, когда туда попадали, обычно бывали сильно изумлены.Вскоре они подошли к замку. Сукэ говорил о нем как об одном из мощнейших в стране, но без особых эмоций – что предполагало, по крайней мере, наличие множества похожих. Но ни Мельхиор, ни он сам в жизни своей не видели ничего подобного ни в одной из стран. Здесь лакированного дерева не было. По подземному мосту они пересекли глубокий ров и прошли сквозь ворота в нависающей над мостом башне. Вправо и влево тянулась высокая стена, сложенная из гигантских валунов, ничем между собою не скрепленных – ни цемента, ничего другого не было видно. Через равные интервалы виднелись амбразуры. Но все это было только первым, внешним оборонительным поясом. Через триста шагов возвышалась вторая, не менее мощная стена, а за ней – еще одна, на этот раз двенадцати футов высотой. В последней, внутренней, стене открывались ворота на большой двор, с одной стороны которого размещались конюшни, а с другой – казармы и склады оружия. Они сами были как маленькие деревни; по числу вооруженных часовых, по количеству женщин и детей Уилл прикинул, что тут может быть постоянный гарнизон в несколько тысяч человек, если только вообще можно допустить такую мысль. Но когда он спросил Сукэ, тот лишь пожал плечами и сказал, что регулярный гарнизон составляет двадцать тысяч солдат.Двадцать тысяч солдат! Может быть, ложь? Рай или ад? Вся армия королевы Елизаветы не насчитывает двадцати тысяч солдат, а расположить их в одном постоянном лагере представило бы непреодолимую проблему по части провизии и болезней. Здесь же эти двадцать тысяч помещались в стенах крепости, а воздух был так же чист и свеж, как и в Бунго.Но мощь крепости, количество защитников показались неважными, как только они дошли до центральной башни. Она возвышалась внутри еще одного окруженного рвом с водой бастиона, на холме, господствовавшем над остальной крепостью, посреди огромного двора – не менее четверти мили в поперечнике, по периметру которого располагались многочисленные постройки и склады. Сама башня была шести этажей в высоту, над каждым нависала слегка загнутая кверху крыша, что делало всю башню похожей на огромную пагоду, хотя вместо окон были бойницы. Но что самое удивительное – башня была сделана из дерева. Огромные толстенные доски, двери, способные выдержать удар пушечного ядра, – все из дерева. Наверное, не было никакого риска, что враг когда-либо проникнет в сердце обороны квамбаку.Кристофер Николь. «Рыцарь золотого веера»

Главная башня замка Окаяма. Это один из самых известных «черных замков», хотя его главная башня и представляет собой реконструкцию из бетона, а первоначальное строение было разрушено во время воздушного налета в 1945 году. Замок был построен в 1597 г. по приказу даймё Укита Хидэиэ, главнокомандующего японскими войсками в Корее. Интересно, что в основании шестиярусной главной замковой башни лежит не квадрат, а неправильный пятиугольник. Помимо главной башни в замковый комплекс входили еще 34 второстепенные башни и 21 ворото, что для того времени представляло собой сооружение прямо-таки огромных масштабов.

Что же касается самой технологии постройки таких вот «замков на основе холма», то она была проста, но очень эффективна. Во-первых, склоны выбранного холма аккуратно стесывали уступами в соответствии с профилем будущей стены. Затем в основание укладывались самые большие камни, определявшие наклон стены. После этого стену надстраивали вверх (для этого использовали строительные леса), а вот пространство между камнями и склонами холма засыпалось булыжником, на который опирались большие камни. Наконец, когда стена достигала вершины, предварительно вырытый вокруг земка ров заполняли водой.

А вот выше, на этих каменных основаниях, было в обычае устанавливать относительно невысокие стены, сделанные из прутьев, глины и битого камня, которые окрашивали в белый цвет при помощи штукатурки. Вот в них-то и были проделаны бойницы для ведения огня по противнику: треугольные для стрелков из ружей и прямоугольные для лучников. Сверху их покрывали крышей из черепицы, бамбуковой дранки либо соломы. Другой особенностью этих стен были посаженные прямо за ними деревья, обычно сосны. Такой вот «живой забор» служил для защиты от пуль и стрел, а кроме того, препятствовал наблюдению за тем, что происходило за стенами замка. В любом случае это только лишь прибавляло японским замкам экзотики – ров, наполненный водой и обрамлявший замок, над ним массивное наклонное основание, нам ним – белая беленая стена, а выше – зеленая стена из сосен, за которыми обычно прятались фруктовые деревья, пополнявшие запрасы провианта! Обычно стены для стрелков выполнялись двухъярусными. При этом стрелки нижнего яруса располагались под помостом и стреляли по противнику сидя, а вот те, что находились на самом помосте, опять же, могли стрелять и сидя, через бойницы, и стоя, поверх крыши, прикрывающей стену от непогоды. Все это позволяло на атакуемых участках вызвать на стену максимум стрелков и вести по неприятелю практически непрерывный огонь!

Замок Химэдзи. Хорошо виден значительный угол наклона стены.

По углам стен располагались другие, двух– или трехъярусные башни, известные как суми ягуро (угловые башни), они являлись важным элементом обороны замка. Они часто имели иси отоси (отверстия для сбрасывания камней) – японский аналог навесных бойниц-машикулей. Была специальная башня над главными воротами в замок. Называлась она ватари ягура, что означало «башня-мост», поскольку через ворота этой башни обычно можно было выйти и на ведущий к воротам мост. Ну а сами ворота всегда делались из очень прочных и массивных деревянных брусьев, подвешивались на железных петлях и вдобавок ко всему укреплялись железными пластинами с острыми шипами.

Книга в книге. Ворота в замок

А вот какими увидел ворота в замок Осаки герой романа Джеймса Клейвелла «Сёгун» кормчий Блексорн:Перед ним были гигантские каменные ворота замка. Они были сделаны в тридцатифутовой стене с перекрывающими друг друга зубцами, бастионами и внешними укреплениями. Огромная, обитая железом дверь была открыта, кованая решетка поднята. За ней был деревянный мост, в двадцать шагов шириной и двести длиной, проходивший надо рвом с водой и кончавшийся у огромного подъемного моста и других ворот, во второй стене, такой же большой……Уровень воды во рву был на глубине 50 футов, ров тянулся на 300 шагов в каждую сторону, дальше шли стены, так как там был поворот на север, и Блэксорн подумал: «Боже мой, не хотел бы я попробовать идти здесь в атаку… Боже мой, наружные стены, должно быть, охватывают площадь в квадратную милю и имеют толщину, видимо, двадцать-тридцать футов, и внутренняя стена такая же. И она сделана из огромных каменных блоков. Каждый из них должен иметь размер десять на десять футов! По крайней мере! И вырезаны очень точно и поставлены на место без всяких скрепляющих растворов. Они должны весить, по крайней мере, пятьдесят тонн. Это лучше всего, что могли бы сделать мы.

Как видите, автор в данном случае довольно точен. Вокруг осакского замка и ров широк и стены до сих пор выглядят как новые!

Ров с водой вокруг замка Химэдзи.

Самая большая башня во всех японских замках – аналог европейского донжона, называлась тэнсюкаку, или «главная башня». Слово «тэнсюкаку» означает «верховный небесный защитник», и высота башни – это обычно главная ее особенность, на которую обращаешь внимание. По сути дела, главная башня действительно является центром японского замка, притягивающим взгляд еще до того, как человек приблизится к его воротам или стенам, поскольку она почти всегда является самой высокой постройкой во всем замковом комплексе и может быть видна за много километров. В некоторых замках только главные башни и сохранились, что может стать причиной появления неправильного представления о том, как японский замок выглядел в действительности. Типичная главная башня состояла, по крайней мере, из трех ярусов, хотя число последних могло достигать и семи. И опять-таки внешний вид башни чаще всего не соответствовал ее конструкции и внутреннему устройству, так как у нее могло быть и несколько подземных этажей, хотя число этажей над землей обычно не отличалось от видимого. Тэнсюкаку имела следующие основные функции:

1. Служила наблюдательным пунктом.

2. Выступала в роли последнего оборонительного рубежа.

3. Символизировала могущество даймё.

4. Использовалась как хранилище запасов и сокровищница.

Португальский иезуит Жоао Родригиш, посетивший один такой японский замок, по этому поводу написал так:

«Здесь они хранят свои сокровища, и здесь собираются их жены во время осады. Когда они больше не могут выдерживать осаду, они убивают своих женщин и детей, чтобы те не попали в руки врагам; затем, после поджога башни с помощью пороха и других материалов, чтобы даже их кости не уцелели, они вспарывают свои животы».

Сохранившиеся до наших дней главные башни снаружи обычно окрашены в белый цвет; однако это совсем необязательно, что именно таково было их оригинальное цветовое решение. Известно, что замки Адзути и Осака были выкрашены в яркие цвета с узорами в виде тигров и драконов. Исключение составляют так называемые «черные замки», например, такие, как Кумамото и Окаяма, где цвет черного дерева преобладает над белой штукатуркой, а единственным украшением является резной мон их даймё на фронтонах.

С военной точки зрения японские замки отличались от европейских еще и тем, что в них, даже в самых поздних, не предусматривалось мест для установки артиллерийских орудий. На врага, подступившего к стенам, сбрасывались камни, изредка использовались простейшие катапульты, но этим «тяжелое вооружение» замка, обычно и ограничивалось. Другое дело, что японцы и при штурме замка и при его обороне использовали тысячи аркебузиров и лучников, поддерживавших со стен непрерывный огонь по противнику, в то время как его воины, пользуясь покатыми стенами замка, пытались взобраться по ним наверх с мечами в руках!

Еще одним недостатком японского замка была его относительная доступность для шпионов-ниндзя, для которых проникнуть в него не составляло особого труда. И дело здесь не только в наклонной каменной облицовке основания, по которой он мог взобраться наверх без особого труда, но также и в том, что стоящие поверх него внешние стены с бойницами для мушкетеров и лучников, также не представляли для него преграды, поскольку такова уж была их конструкция. Ведь сделаны они были из прутьев, обмазаны глиной и покрыты штукатуркой, так что, имея соответствующие инструменты, ниндзя мог быстро проделать в такой стене отверстие достаточного размера, чтобы пробраться через него внутрь. Конечно, по стене ходили часовые. Но люди есть люди, далеко не всегда они бывают столь бдительны и внимательны, как этого требует дисциплина, так что для умелых и опытных людей, какими были ниндзя, преградой эти стены отнюдь не являлись!

Что же касается жилых помещений, то парадные залы обычно отделывались с роскошью, производившей на европейцев очень сильное впечатление. Например, португалец Луиш Фроиш после посещения одного такого замка написал: «Никакие дворцы и дома, которые я видел в Португалии, Индии и Японии, не могут сравниться с этими по роскоши, богатству и чистоте». Затем следовало длинное описание с перечислением гостиных и садов, составлявших дворец Нобунага у подножия высокой горы, на которой стояла главная башня этого замка. Когда Фроиш посетил замок Адзути, то описал обильное использование золота, а также о том, что все было «красивым, превосходным и сверкающим». Он также не забыл отметить крепость каменных оснований, и (так же как и другие посетители замков в Эдо и Осаке) особенно выделил мощь и крепость замковых ворот.

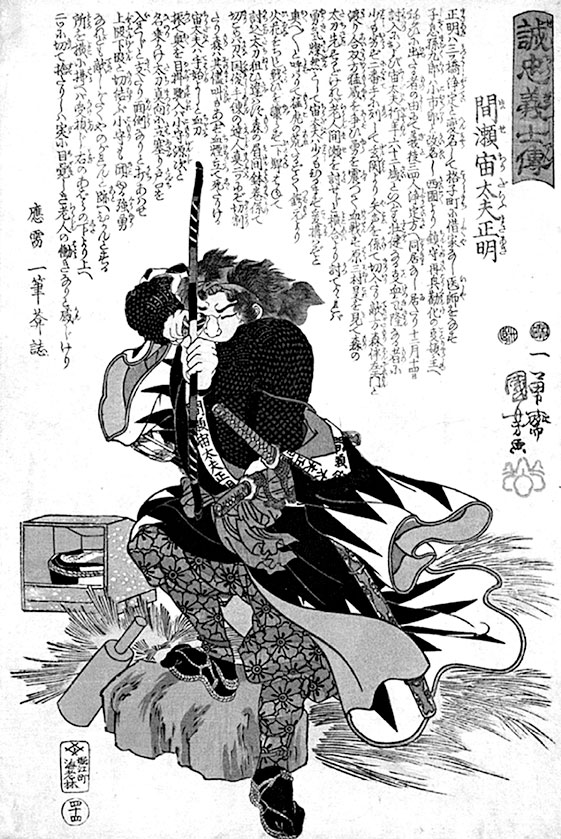

Обычно самураи пользовались очень большими луками в рост человека и больше. Но здесь самурай Масэ Масааки изображен стреляющим из небольшого ханкю. Это, вероятно, самая знаменитая гравюра серии «Сэйтю гисидэн», посвященная 47 верным вассалам, поскольку ракурс ее для жанра укиёэ является редким: фигура развернута в фас, так что он стреляет прямо «в зрителя».

Другой португалец, Родриго де Виверо-и-Веласко, имел аудиенцию у Токугава Хидэтада, второго сёгуна Токугава, в замке Эдо в 1609 году и первую комнату, в которую он вошел, описал следующим образом:

«На пол они кладут татами, вид красивых циновок, украшенных золотой парчой, атласом и бархатом и вышитых множеством золотых цветов. Эти циновки имеют квадратную форму, как небольшой столик, и так удачно подходят друг другу, что производят чрезвычайно приятное впечатление. Стены и потолок покрыты деревянными панелями, которые украшены разнообразными сценами охоты, написанными золотыми, серебряными и другими красками, так что самого дерева практически не видно».

Впоследствии, в эпоху Токугава, было установлено правило: «Одна провинция – один замок», в результате чего многие замки были разрушены, но зато другие стали настоящими резиденциями провинциальных даймё со своими садами, парками и декоративными прудами. Многие замки пострадали от бомбардировок американской авиации в годы Второй мировой войны, однако впоследствии были восстановлены, хотя целый ряд – с применением железобетона и современных методов строительства. В то же время другие замки были восстановлены с использованием исторически достоверных материалов, в силу чего они являются очень ценными памятниками средневековой замковой архитектуры Японии. Наиболее красивым замком считается Химэдзи – замок, расположенный к западу от Осаки, главная башня которого датируется 1601 годом. Замок же в центре Осаки, тот самый, что осаждал Токугава Иэясу для того, чтобы покончить с наследником Тоётоми Хидэёси, сначала сгорел, а затем подвергся сильным разрушениям. Но главная его башня сегодня восстановлена во всем своем великолепии, сохранились также стены и широкий ров вокруг замка, заполненный зеленой водой, так что впечатление от его посещения можно получить полное.

Книга в книге. «Постижение боевых искусств и фортификации – наипервейший долг самурая»

Изучение фортификации также входило в программу обучения самурая, так что с этой точки зрения его военная подготовка была поистине всеобъемлющей!И вот две составляющие службы самурая – военное дело и фортификация. В годину войны, когда преломляются копья и иззубриваются мечи, когда баталии и сечи идут кровавой чередой день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, а одно побоище сменяется другим, когда нет и дня передышки, некогда воину перевести дух и оглядеться.И тактика боя, и стратегия сражения зависят и от того, как глубок крепостной ров и насколько прочна кладка башен, как высок земляной вал и насколько крепки форты. Подготовка к бою – труд изнуряющий, труд изматывающий, когда воины всех рангов гнут спины на фортециях от зари до зари.В дни мира, когда не застят лик солнца тысячи и тысячи смертоносных стрел, нет нужды воинам возводить защитные или осадные укрепления, посему и несут они предписанную им службу по охране дома господина и семьи его, обходят дозором владения господина, служат посланниками, где поставит их господин. Непосвященные думают, что это и есть главная обязанность рыцаря, однако наипервейшим долгом воина и в дни мира остается постижение боевых искусств и фортификации.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

Как и многие другие самураи, Уэсугэ Кэсин был не только прекрасным полководцем, но и ничуть не менее хорошим поэтом. Цветная ксилография Утагава Куниёси.

Назад: Глава 33 Усадьба самурая

Дальше: Глава 35 Самураи и поэзия