Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 32 Самураи и синоби

Дальше: Глава 34 Замки самураев

Глава 33

Усадьба самурая

Ничегошеньки нет

В моем доме – только прохлада

и душевный покой.

Кобаяси Исса (1769–1827)

В свое время российский историк Ключевский показал, что различия в культуре разных народов связаны прежде всего с географией: мы, русские, вышли из ржаного поля, а вот японцы – из рисового. Однако для того, чтобы познать саму душу народа, надо знать не только что он ест, но и в каких домах он живет.

В Японии, особенно в ее южных районах, летом очень жарко и душно, поэтому сложность и вычурность сооружений для жилья здесь издревле была не в чести. Обилие лесов и вод, живописные ландшафты подвигали японцев строить свои дома так, чтобы они находились в гармонии с природой. А поскольку в Японии часты землетрясения и тайфуны, то дома там требовались такие, чтобы их можно было не только легко починить, но и самому не погибнуть под их обломками. Поэтому традиционный японский дом ханка это в идеале четыре столба, накрытые островерхой крышей из тростника, хорошо защищающей от дождя и дающей в жаркое время года благодатную прохладу. Пол поднимали над землей, чтобы его не затопило потоками дождевой воды во время сезона дождей, причем на уровне пола обычно весь дом окружала терраса. Ее опоры придавали дополнительную прочность всему каркасу дома и в то же время ничего вокруг не заслоняли. А вот стены в традиционном японском доме были либо съемными, либо раздвижными. Их делали в виде открытых панелей из тонких планок, а то и вовсе заклеивали рамочные конструкции промасленной бумагой. В случае необходимости такие стены можно было легко раздвинуть и убрать, и обитатели дома могли, не покидая крова, любоваться природой. Правда, зимой в таком доме было довольно холодно, поскольку никаких печек в нем не предусматривалось. Поэтому веками японцы согревались по ночам при помощи толстых пуховиков – футонов и керамических грелок – ютампо, придуманных еще в Китае и завезенных в Японию в XV–XVI веках. Огромную роль в жизни японцев играло омовение горячей водой в деревянной бочке фуро. Для купания использовались отдельные домики либо специальные комнаты с решетчатым полом, через который вверх шел нагретый воздух от топки, расположенной внизу. Еще один домик, который японцы старались по возможности иметь на своем участке, предназначался для чайной церемонии. Располагался в самом живописном месте сада, среди деревьев и обязательно около воды и замшелых камней, которые для украшения сада зачастую специально покупали или… принимали в дар!

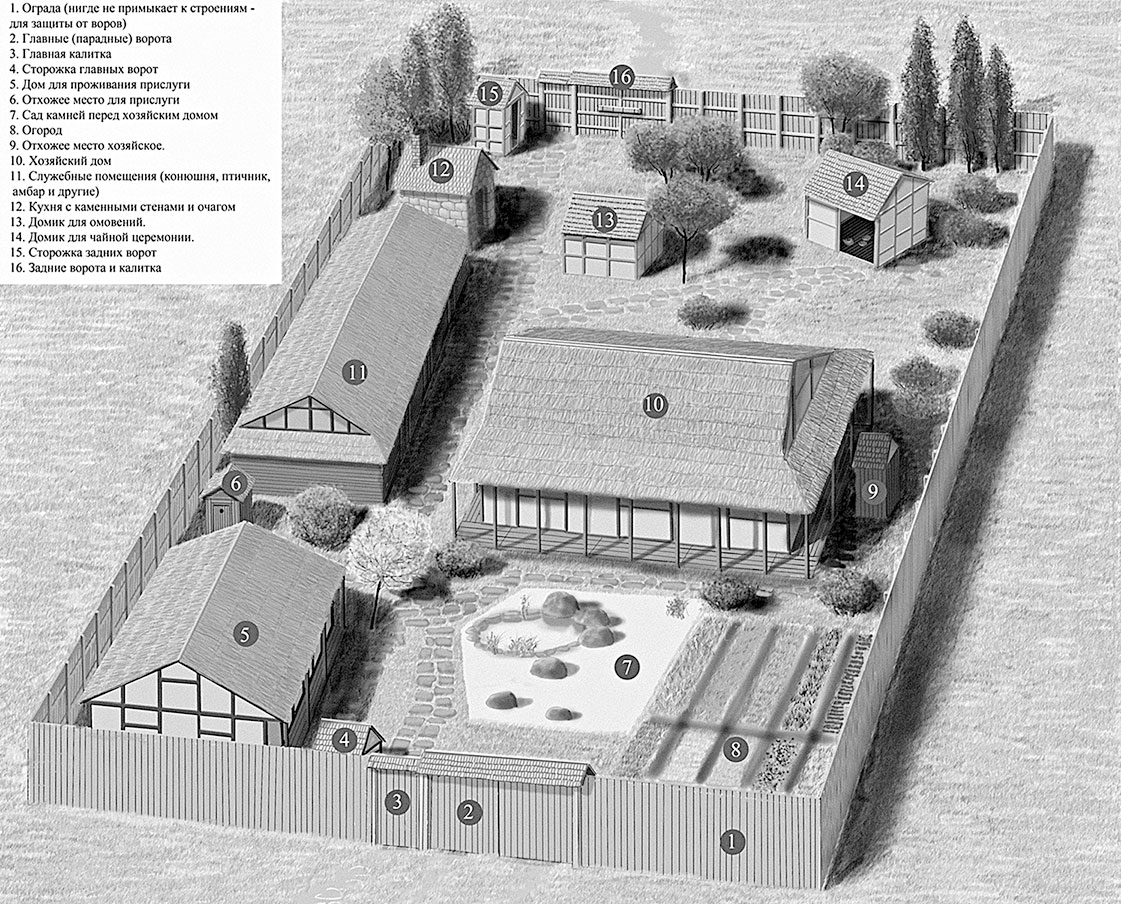

Усадьба самурая. Рис. А. Шепса.

Книга в книге. «Будосёсинсю» о строительстве дома

Как и в Библии, в этой книге есть ответы абсолютно на любой вопрос, который может волновать молодого самурая. Ну, скажем, о чем надо помнить, если вы собираетесь строить дом?!Когда служилый самурай вознамерится строить дом, уместно придать ему вид, приличествующий званию воина. И ворота, и караульное помещение, и комната отдохновения, и зал для приема гостей – все это должно услаждать глаз, радовать цветом и пропорциями.И вот почему. Вот дома ремесленников и купцов в городе, обнесенном высокими крепостными стенами, здесь бывают многие и многие из других мест и отдаленных провинций, однако стража не пустит их дальше второго круга укреплений, могущих служить последним оплотом для осажденных. Каждому из мирных горожан или крестьян дозволялось войти в крепость и осмотреть ее. Если дом воина красив и добротен, как и жилища всех почтенных и богатых граждан города, то каждому понятно – господин и владелец замка богат, силен и могущественен.Вместе с тем внутренние покои дома самурая, где обитают жена его, дети и домочадцы, не должны быть излишне роскошными. Уместно обустраивать свое жилище, памятуя о бережливости, так, чтобы крыша над головой защищала от дождя, а стены – от ветра. И все это для того, чтобы затратить как можно меньше денег.И вот почему. В годину лихолетья даже Великий сёгун помнил о том, что враг может окружить крепость, взять ее в осаду и попытается штурмовать бастионы. Вот почему дома воинов, расположенные во внутреннем кольце обороны и в самой цитадели, возводились низкими, с узкими окнами-бойницами и были сложены из легкого материала, подчас только из тростника или бамбука. Такими всегда были дома защитников крепости внешнего кольца обороны. Перед тем как укрыться за толстыми крепостными стенами, каждый воин поджигал свое жилище, дабы не было оно осквернено врагом. Вот почему не было нужды возводить добротные, на века, жилища, и вот почему многие дома самураев по крепости стен своих уступали многим и многим лачугам городской бедноты, ибо воину нужны только крыша над головой – от дождя и стены – от ветра.Даже сейчас, в эру покоя, благоденствия и мира, самураю не следует строить себе такой дом, как если бы он собирался поселиться здесь на долгие дни, месяцы и годы. И вот что я скажу в назидание молодым воинам: если скромная хижина – убежище и крыша над головой вашей и головами членов семьи вашей – пострадает от пожара или сгорит в огне, вы без особого труда построите себе новую из тростника или бамбука; если же вы наделали долгов, лишь бы только построить добротное и богатое жилище, дотлевающее после набегов и пожаров, значит, выбросили вы на ветер деньги. Все скажут, что вы поступили неблагоразумно, недальновидно и забыли о бережливости.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

Конечно, такие дома в прошлом были далеко не у всех японцев, ведь для того, чтобы разместить все эти постройки хотя бы на некотором расстоянии друг от друга, требовался совсем не маленький участок земли. В XVII–XIX веках таким могло быть поместье не слишком богатого, но и не самого бедного самурая или, напротив, разбогатевшего купца, производителя сакэ или содержателя публичного дома. В такой усадьбе помимо самого хозяина, его супруги и детей обычно также жили слуги господина и служанки госпожи, самураи-охранники, повар, конюх, садовник, плотник, два привратника, а также еще их жены и дети. Вся территория усадьбы обносилась высоким и прочным забором. И каждый, кто ее покидал, получал при этом специальную бирку, сдававшуюся при возвращении. Таким образом, всегда можно было точно установить, кто из домочадцев и почему отсутствует, и своевременно поднять тревогу.

Давайте заглянем в одну из таких самурайских усадеб, которая могла бы принадлежать хатамото – «знаменосцу», самураю – вассалу даймё или самого сёгуна, «заработная плата» которого составляла 200 коку риса в год (один коку равнялся по весу 150 кг). На эти 200 коку годового дохода владелец такой усадьбы по предписанию 1649 года должен был выставлять на войну одного конного самурая в доспехах, одного копейщика-асигару и трех человек простолюдинов в качестве прислуги. Таким образом, отряд, выставлявшийся владельцем поместья, показанного на нашем рисунке, должен был насчитывать не меньше шести человек, включая и самого хатамото.

Книга в книге. Сколько это в коку?

Известно, что коку – это примерно 150 кг риса. Зная это, нетрудно подсчитать стоимость воинского снаряжения самураев в 1649 году, да и вообще – оценить стоимостную эффективность их службы. И вот как, оказывается, ее следовало оценивать, по мнению автора «Будосёсинсю» Дайдодзи Сигесукэ, который хотя и жил в несколько более позднее время, но пишет как раз о середине XVII века.Еще пятьдесят или же шестьдесят лет тому назад прошение «о заводной лошади», поданное самураем «без сёгуна» или ронином, означало только одно: воин-наемник готов служить за мизерное жалование в 500 коку риса. Прошение «о любом, даже заморенном коне» означало готовность ронина служить за 300 коку риса в год. Если же воин умолял господина «позволить ему взять в руки хотя бы заржавленную пику» – значит, был готов он служить задарма – за 100 и меньше коку риса в год.И вот что я скажу: обычаи воинов сохранились издавна, а их выражения исходят от нежелания уподобляться купцу и говорить о цифрах. В стародавние времена говорили: «Голодной курице просо снится, но даже оголодавший сокол никогда не станет клевать зерно».То есть, по его мнению, 1500 кг риса в год – это служба даром, а усадьба с доходом 200 коку – всего лишь «в два раза больше, чем задарма!»Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

На этой цветной ксилографии Мигата Тосихидэ знаменитый полководец, покоривший Корею, и участник многих военных кампаний, Като Киёмаса (1562–1611), изображен в умиротворяющей обстановке собственного дома.

Дорожка к дому в идеале должна была быть из «настоящих камней».

Разумеется, были усадьбы и победнее, и побогаче. В любом случае на территории такого поместья в обязательном порядке должен был находиться господский дом, крытый бамбуковой черепицей, а то и рисовой соломой или тростником – в использовании этих материалов ничего зазорного не было, – а также дом для прислуги. Амбар, птичник, конюшня – все эти служебные помещения могли быть объединены под одной крышей, однако само это здание было лишь немногим более прочным, нежели жилые строения, ну разве что стены у него могли быть глинобитными. Другое дело кухня, стены которой иной раз возводили из камня, чтобы защитить усадьбу от пожара. В Японии часты землетрясения, в результате которых в прошлом сильные пожары возникали очень часто, поэтому такая предосторожность была не лишней. Перед господским домом должен был в обязательном порядке располагаться хотя бы небольшой садик с бассейном, а вокруг находятся посадки либо просто несколько валунов и ровно рассыпанный гравий. Огород в усадьбе был обязателен, ведь с него шла зелень к столу и господину, и его слугам. Банный и чайный домики старались не только расположить поближе к воде, но и по возможности устроить их так, чтобы они выглядели более старыми, чем они есть на самом деле, в особенности домик для чайной церемонии, потому что все старое в Японии того времени ценилось намного дороже. В больших домах отхожие места могли находиться даже в самом доме, так же как и ванная комната. Однако в небольших усадьбах это считалось бы явным излишеством и признаком изнеженности. Обычно их ставили на столбах и никакой ямы под ними не рыли, чтобы было удобнее собирать фекалии. Да-да, из-за отсутствия в достаточном количестве крупного рогатого скота и лошадей в Японии XVII века человеческие экскременты самым тщательным образом собирали, продавали и… использовали на рисовых полях в качестве удобрения. Естественно, что прислуга имела свой отдельный туалет, а господин и его семья – свой. Впрочем, по устройству они практически ничем не отличались. Забор мало того что был высоким, он нигде не должен был соприкасаться со строениями – правило, неукоснительно соблюдавшееся в Японии веками.

Минка – традиционный японский дом простолюдина. Однако в нем вполне мог жить и не очень состоятельный самурай.

Книга в книге. Что бывает, когда нет коров?!

Их процессия двигалась на север по извилистой, оживленной, суетливой Токайдо, через самую большую рисовую житницу империи. Плоские аллювиальные равнины изобиловали водой, каждый дюйм земли здесь возделывался. Воздух теперь был горячий и влажный, тяжелый от зловония человеческих испражнений, которые крестьяне разводили водой, заботливо поливая посадки.– Рис дает нам пищу, Анджин-сан, татами для сна, сандалии для ходьбы, одежду, чтобы укрываться от дождя и холода, солому, чтобы утеплять наши дома, бумагу для письма. Без риса мы не могли бы существовать.– Но такая вонь, Марико-сан!– Это небольшая цена за такую щедрость, да? Просто делайте, как мы, – открывайте свои уши, глаза и голову. Слушайте ветер и дождь, насекомых и птиц, слушайте рост насекомых и мысленно представляйте ваших потомков, приближающихся к концу жизни. Если вы это сделаете, Анджин-сан, вы скоро начнете чувствовать красоту жизни. Это требует практики… но вы станете совсем японцем, не так ли?– Ах, благодарю вас, госпожа моя! Но должен признаться, что я уже начинаю любить рис, – да-да, я, пожалуй, предпочитаю его картофелю… И вы знаете еще, что я не так скучаю без мяса, как раньше. Разве это не странно? И я не так голоден, как был.Джеймс Клейвелл. «Сёгун»

Ну а зачем зажиточным японцам требовались подобные (и многие другие) предосторожности, станет понятно, если мы вспомним о том, что успех одного вызывает обычно зависть у другого. Причем характерно это было для всех народов, а не только для японцев или же наших соотечественников, живущих в России. Другое дело, что если у нас в России от нежелательных визитеров обычно защищал высокий забор и злые собаки, то в Японии, стране тайных наемных шпионов и убийц синоби, от них даже такие заборы не спасали. Состоятельному хозяину приходилось быть постоянно начеку, потому что наслать на него ниндзя мог и завистливый сосед, и недовольный им вассал, не говоря уже о том, что в его дом могли проникнуть и обыкновенные разбойники, просто ради того, чтобы его ограбить.

Спят в традиционных японских домах на матрацах – футонах, которые утром убирают в шкаф – оси-ирэ. Также в комплект спальных принадлежностей входит подушка (раньше в качестве таковой часто использовалось небольшое полено) и одеяло.

Традиционный японский завтрак: как и триста лет назад, так и сегодня, практически подается все примерно то же самое. Набор продуктов зависит не от вкусов, а от сезона!

Женщинам в японском доме очень часто приходилось оставаться одним. И вот для того, чтобы развлечься и принести пользу семье, они очень часто занималась в это время тем, что совершенствовались в боевых искусствах. «Дамы дворца Тиеда. Тренировочный бой на нагинатах» – ксилография Тоёхара Тиканобу.

Кошка ловила мышей в амбаре и в доме и потому считалась очень ценным и полезным животным, пользовалась всеобщей любовью и была частым персонажем японских гравюр.

«Мой дом – моя крепость», – говорили англичане, и в это можно было поверить, глядя на типичный английский дом – каменные стены, зарешеченные окна, толстая дубовая дверь. Но как мог быть крепостью японский дом с его соломенной крышей и стенами из бумаги? Оказывается, даже при этих обстоятельствах японский дом мог стать не только крепостью, но и настоящим оружием против любого, кто решился бы на него напасть.

Начнем с того, что в доме самурая, а уж влиятельного князя тем более, в коридорах, обязательном порядке устраивались так называемые «соловьиные полы». Тщательно натертые и на вид очень надежные, они были устроены так, что скрипели даже под самыми легкими шагами. Поэтому ни подобраться к комнате господина, ни даже просто подслушать за тонкой бумажной стеной было нельзя!

Боевой веер тэссэн на подставке. Вес 1150 г. Длина 30 см. Вполне мог находиться где-нибудь в доме самурая так, чтобы быть всегда под рукой.

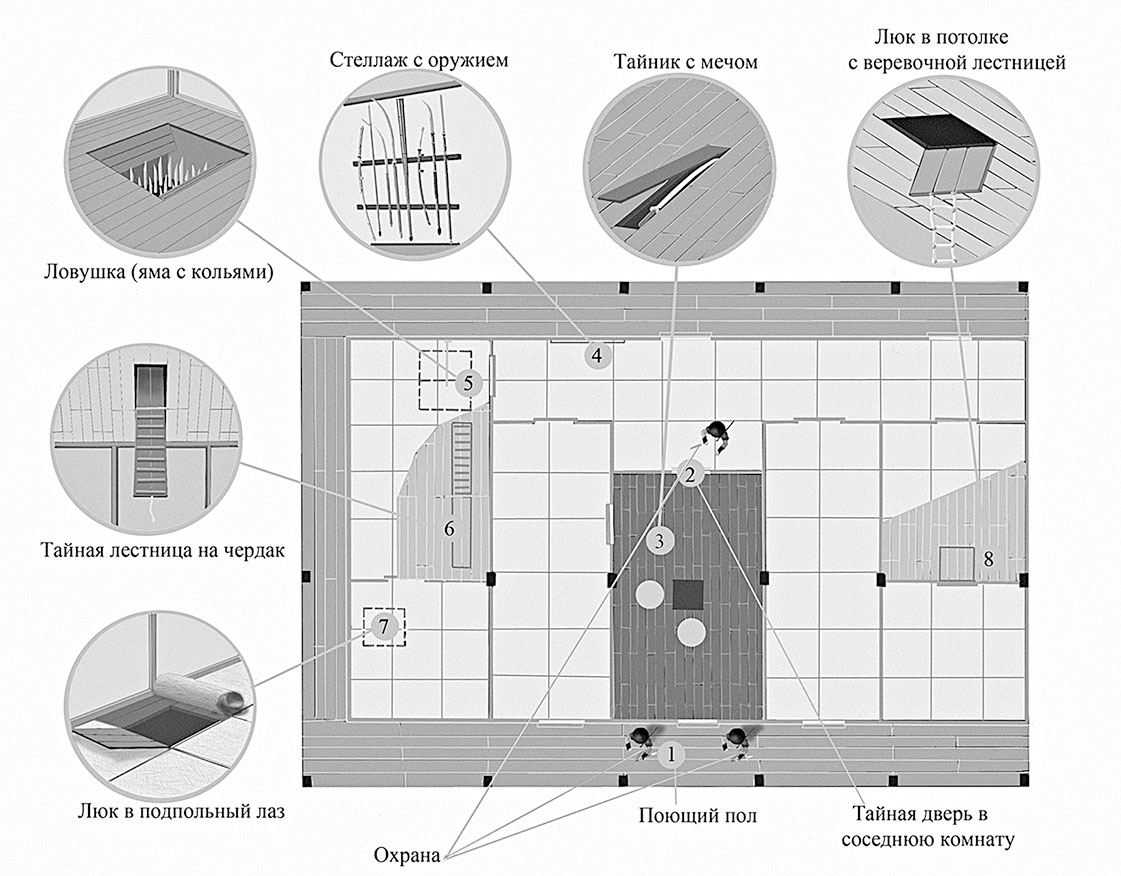

План типичного дома знатного самурая.

Главный приемный зал обычно хорошо охранялся. За ширмой в стене имелась потайная дверь в соседнюю комнату, откуда стражник мог наблюдать за всем, что происходило в зале, и в случае чего мог прийти своему господину на помощь. Потолок делали специально не очень высоким, чтобы нападающим было бы неудобно замахнуться традиционным мечом. Одна из досок рядом с местом хозяина поднималась специальной пружиной, а в углублении под ней скрывался меч. Было в обычае оставлять свои мечи у входа в комнату на специальной стойке, поэтому безоружный на вид хозяин имел перед гостем явное преимущество, не говоря уже о том, что в тайнике мог быть не только меч, но и небольшой уже заряженный арбалет дайкю, а позднее и кремневый пистолет европейского производства.

Если же врагов было много, то у хозяина дома было несколько способов исчезнуть так, чтобы они его не нашли. В коридор внутри помещения обычно вели тяжелые внешние раздвижные двери, а сам коридор – в анфиладу помещений, разделенных между собой бумажными ширмами. Однако в конце коридора, где в стене была устроена фальшивая дверь (и куда домочадцам заходить, естественно, запрещалось!), находилась ловушка-люк, провалившись в которую непрошеный гость попадал на торчащие кверху металлические острия. И там же, под полом коридора, был устроен потайной лаз во двор, где среди декоративных камней и зарослей были заблаговременно приготовлены хитроумные тайники для хозяев дома.

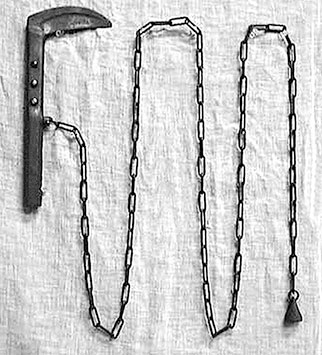

Кусари-кама – оружие легендарных ниндзя, хотя применяли его также и самураи.

Впрочем, и в самом этом доме тоже можно было надежно спрятаться, причем понять, куда из той или другой комнаты исчез человек, было подчас совершенно невозможно. Например, в потолке комнаты могла быть устроена опускающаяся лестница, ведущая на чердак. Сделана она была по принципу детских качелей, так что достаточно было потянуть за короткий шнурок, свисавщий с потолка, как она тут же опускалась. Шнурок же из отверстия, поднявшись, вытягивали, после чего лестница вставала на место, да так плотно, что догадаться о том, что здесь не простой потолок, а что-то еще, было практически невозможно. Использовались также специальные люки, ведущие на чердак, через которые сверху спускались веревочные лестницы. Человек, оказавшийся в такой комнате и знавший про ее секрет, опять-таки, мог потянуть за известный только ему одному шнурок, после чего люк в потолке открывался и оттуда свешивалась лестница, по которой он мог подняться наверх и спастись.

В оштукатуренных стенах верхнего этажа имелись прорези-бойницы для стрельбы, а непосредственно в самом его помещении мог находиться целый арсенал! Иногда, особенно когда речь шла об охране особо знатного или уж очень состоятельного господина, то прямо над залом для приемов устраивалась специальная комната для охраны. Оттуда через тонкую завесу из плетеного конского волоса специальные стражники наблюдали за гостями своего господина, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств сразу же прийти ему на помощь.

Сюрикены. Без этих метательных «звездочек» сегодня не обходится ни один из фильмов о самураях и ниндзя, причем форму они порой имели самую прихотливую. Токийский национальный музей.

Не лишними были и различные другие предосторожности. Например, у японского даймё острова Хирадо Мацуура Сигэнобу в ванной комнате всегда под рукой была дубинка. Известный полководец Такэда Синген имел привычку спать в комнате с двумя выходами и советовал не расставаться с кинжалом, даже находясь наедине с женой!

Известно, что легендарному ниндзя Исикава Гоэмону едва не удалось отравить объединителя Японии Ода Нобунага, когда он, спрятавшись на потолке его спальной комнаты, пустил тонкую струйку яда в полуоткрытый рот спящего. Рот Нобунага после этого держал закрытым даже во сне! Так что дом самурая подчас походил не столько на жилище, сколько на самую настоящую шкатулку с секретом, да и немудрено, ведь ценой беспечности могла стать верная смерть хозяина такой усадьбы от рук наемного убийцы!

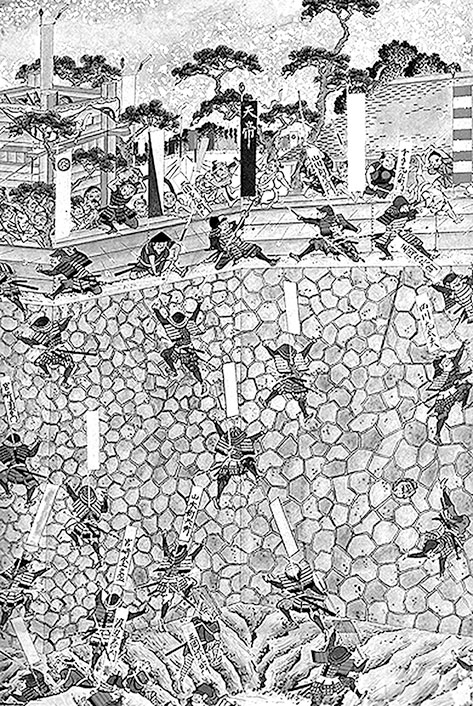

Штурм войсками сёгуна замка Хара. Старинная гравюра.

Назад: Глава 32 Самураи и синоби

Дальше: Глава 34 Замки самураев