Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 31 47 самураев

Дальше: Глава 33 Усадьба самурая

Глава 32

Самураи и синоби

Вот уж совсем не к месту –

У парня длинный кинжал!

Мукай Кёрай (1651–1704)

У так называемых ниндзя – тайных японских шпионов и убийц – поистине завидная судьба. Они окружены таким количеством откровенных выдумок, мифов и легенд, что просто удивительно. К тому же практически все о них слышали, в японских кинофильмах их то и дело показывают, в продаже есть «мечи ниндзя», однако мало кто знает, что 80 % информации о них носит сугубо вторичный характер! На это обратил внимание еще английский историк Стивен Тернбулл, сам написавший немало книг о военном деле Японии в стародавние времена. Он отметил, что слово «ниндзя» и синонимичное ему слово «синоби» довольно часто встречаются в японских исторических хрониках. Причем название «ниндзя» появилось сравнительно недавно – в начале XX века. До этого момента в разных регионах феодальной Японии они назывались по-разному: уками, дакко, курохабаки, кёдан, нокидзару. К XIX столетию наиболее частым стало употребление названия синоби-но-моно, или же «тот, кто крадется». Сообщается, что многие политические убийства совершались именно ниндзя. Но это и все, другой более конкретной информации о них попросту нет, и почему так, в общем-то, если подумать, понятно.

У благородных воинов, какими являлись (или должны были являться) японские самураи, коварные удары исподтишка были не в чести, хотя к ним и прибегали очень часто. Но как совместить благородство в помыслах и в делах с обращением к людям низшего сословия (а ниндзя, естественно, к самураям не принадлежали), которые должны сделать для тебя такую грязную работу, которую ты сам, однако, сделать не мог? А ведь обращаясь к ниндзя, самурай ставил себя от них в зависимость, которая вряд ли была ему по вкусу. Так что неудивительно, что самураи предпочитали о ниндзя особо не распространяться, а тем, в свою очередь, громкая слава была и вовсе не нужна. Но они все-таки в Японии были? Да, были, но не совсем такими, какими их рисуют многие романисты, а также наше современное кино!

Обычно древние источники сообщают, что тогда-то и тогда-то… в нужное место пробрался «весьма искусный синоби, который и поджег храм», или же напротив, что ниндзя-неудачника зарубили в таком-то замке, но это и все! Есть, впрочем, очень подробное описание убийства в стиле ниндзя, вот только совершил его 13-летний мальчик, желающий отомстить за своего отца. Поскольку убить ему предстояло монаха-послушника, жившего в том же монастыре, что и он сам, этот мальчик по имени Кумавака сначала притворился больным, а затем, дождавшись ветреной и дождливой ночи, приступил к исполнению своего замысла.

Естественно, что стражники в эту ночь спали. Жертва – некий Хомма Сабуро – в ту ночь спальню поменял, однако мальчик его все равно обнаружил, но почему-то у него не оказалось при себе ни ножа, ни кинжала. Тогда он подумал воспользоваться мечом Сабуро, но решил, что если он вытащит его из ножен, то блеск его клинка, на который может упасть свет от горящей в комнате лампы, может Сабуро разбудить. Он обратил внимание на множество ночных бабочек, прилипших снаружи к раздвижным дверям, приоткрыл их, и насекомые тут же залетели в комнату, затмив свет. После этого Кумавака осторожно вытащил меч из ножен и покончил с ненавистным Сабуро, после чего, опять-таки в стиле ниндзя, сбежал. Поскольку ров был для него слишком широким и глубоким, подросток забрался на росший на краю бамбук и начал подниматься по его стволу, отчего тот согнулся под его тяжестью, и он перешел на противоположную сторону рва! Однако следует подчеркнуть, что он нигде специально не учился, как не учились специально на ниндзя и те воины-самураи, которых их военачальники посылали разведать неприятеля в ходе военных действий.

С другой стороны, у каждого японского феодала были, скорее всего, специальные люди, создававшие шпионские сети в других княжествах, чтобы их господин был осведомлен о замыслах тамошних властителей. Они же проводили поджоги, отравления, похищения и убийства, распространяли ложные слухи, подбрасывали фальшивые документы – то есть делали все, чтобы сбить врагов с толку и посеять между ними раздоры. Естественно, что это были люди «вне общества», поскольку признать их существование значило бы нарушить все писаные и неписаные законы, и вот поэтому-то так и сложилось, что они превратились в весьма замкнутую и таинственную касту, корни которой опять-таки ведут в Древний Китай!

Каллиграфическая надпись «ниндзя».

А было так, что примерно в VI веке там оказалось очень много бродячих буддийских монахов, с которыми местные власти повели серьезную борьбу, обвиняя их в извращении учения Будды и в колдовстве. Монахи, однако, активно сопротивлялись и заходили в борьбе с властями так далеко, что примыкали к отрядам повстанцев или к шайкам разбойников. Постепенно в их среде сложилась своеобразная система выживания в экстремальных условиях, включавшая искусство маскировки и перевоплощения, методы врачевания, приготовления лекарств, технику гипноза и вхождения в транс и еще многое другое, что помогало им выживать среди опасностей, подстерегающих их на каждом шагу. Когда же они оказались в Японии, то и там эта история повторилась. Дело дошло до того, что многие крестьяне стали считать самозваных монахов, этих бродяг и отшельников, единственными истинными последователями учения Будды, а правительство обрушилось на них с репрессиями, от которых тем пришлось скрываться в горах. Так возникли целые кланы воинствующих монахов («сохей»). В них культивировались различные боевые искусства, и прежде всего ниндзюцу («искусство скрытности»), выходящее за рамки того, что умели самураи, и… вот так-то ниндзя на свет и появились! То есть сначала это были различные школы боевых искусств, а затем те люди, что в них обучались, нашли себе «занятие по вкусу»! Причем, обобщая высказывания японских мастеров ниндзюцу, можно сказать, что это всего лишь один из путей духовного и физического совершенствования человека с целью обретения им способности управлять своим телом и… другими людьми с целью обеспечить выживание самому себе, своей семье, своему роду и клану.

То есть изначально школы ниндзюцу не имели ничего общего с военными организациями ни по методам подготовки своих адептов, ни по свойственной им философии. Изменения произошли в 1460–1600 годах, когда в Японии шли войны, был большой спрос на людей подобных специальностей, а всего по стране насчитывалось около 70 кланов ниндзя. Наибольшую известность тогда получили кланы уезда Кога и провинции Ига. Уезд Кога контролировала коалиция кланов «53 семьи Кога», а провинция Ига была разделена сразу между тремя крупными кланами: Момоти на юге, Хаттори в центре и Фудзибаяси на севере. В этих же двух районах сформировались и такие важнейшие школы ниндзя, как Кога-рю и Ига-рю. Ну а задания «воины ночи» выполняли самые разные и далеко не всегда это были именно заказные убийства. Например, они пробирались в деревни, которыми владели чужие даймё, и пересчитывали дома, чтобы затем понять, как много людей князья смогут призвать в свои отряды в случае войны. Любопытно, что прежде, чем считать дома вдоль улицы, они прятали в левый и правый рукава две горсти камешков, а поравнявшись с постройкой, роняли один из них. Пройдя улицу, считали, сколько камней осталось. Недостача равнялась числу домов. Так что ниндзя умели также и считать, и считали неплохо!

Но при этом ниндзя никогда не были ничьими слугами, которыми господин мог помыкать, как ему заблагорассудится, они только брались выполнить ту или иную работу за деньги. Политически воины-монахи, пошедшие по этому пути, были вне системы феодальных отношений, хотя свою клановую организацию, внутри которой царила строгая иерархия, безусловно, имели. Высшим звеном, лидером ее был дзёпин. Его ближайшими помощниками – тюнины. Они передавали приказы гэнинам – бойцам – и следили за их исполнением. Со временем ряды гэнинов и даже тюнинов стали пополнять пришлые, посторонние люди, прежде всего ронины – «самураи, потерявшие своего господина». Женщины, – и те становились ниндзя. В этом случае их называли куноити, а действовали они не только, вернее, не столько полагаясь на силу, сколько за счет своих женских чар.

Со временем у них также выработалась и своя философия (ничуть не уступающая по содержанию философии обычных, «не воинственных» монашеских школ) и свои собственные, специфические приемы обучения. Например, считалось, что следует побеждать ситуацию, а не противника. Прямой поединок с врагом отнюдь не входил в намерения мастера ниндзюцу ни при каких обстоятельствах, кроме самых уж крайних. Противника устраняли, если этого требовали интересы дела, а также тогда, когда он явно мешал исполнению планов. Грамотно проведенная операция не должна была оставлять после себя никаких компрометирующих следов, за исключением тех случаев, когда внимание на таких следах специально акцентировалось, чтобы посеять в умах врагов желаемые мысли и настроения. Соперник воспринимался чаще всего лишь как одушевленное препятствие, но не как объект действия. Победить – значит выполнить порученное тебе дело, а не прикончить возникшую на твоем пути живую помеху.

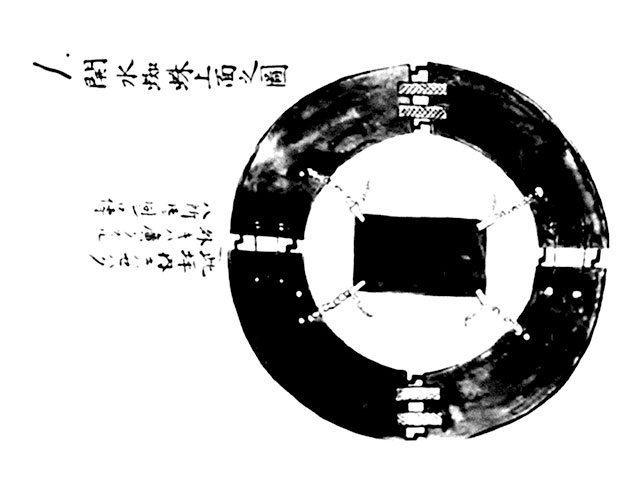

Знаменитый «водяной паук» из книги «Бансэн Сюкай».

Все действия следовало подчинять одной цели и так, чтобы они были бы строго рациональны. Зачем тратить силы на схватку с противником, если его можно просто ослепить и ускользнуть? Для чего подкрадываться к часовому по шуршащей траве, ежесекундно рискуя быть услышанным, если в него можно бесшумно выстрелить ядовитой иглой из духовой трубки? К чему ввязываться в групповой бой, когда легче направить преследователей по ложному следу? Весьма целесообразным считалось использование специального оружия и приспособлений, которые позволяли нейтрализовать противника еще до того, как он вошел в прямой контакт с мастером ниндзюцу. Кроме специальных средств и приспособлений ниндзя широко использовали любые подвернувшиеся под руку предметы. Умение пользоваться подручными средствами значительно облегчает проведение многих приемов: так, удушение палкой намного быстрее и эффективнее удушения руками, а удар камнем мощнее удара пустым кулаком.

На всех дорогах средневековой Японии, у всех городских и деревенских ворот стояли заставы. Подозрительных путников подвергали тщательному обыску. Поэтому ниндзя должны были действовать тайно, ничем не выделяться среди окружающих, а также всячески избегать столкновения с ними. Поэтому ниндзя имел при себе минимум снаряжения. Кусок веревки или цепь, полотенце, посох, короткий крестьянский нож, может быть – серп, немного еды и лекарств, кремень для высекания огня – вот и все, что могли позволить себе передвигавшиеся по дорогам Японии ниндзя. С таким грузом они могли не опасаться проверок, ну а уже на месте назначения ниндзя из подручных средств делал нужные ему приспособления, а оружие (если в том была необходимость) отбирал у врага. Выполнив задание, он уничтожал или прятал свое «оборудование» и вновь принимал облик безобидного путника, идущего по своим делам!

Вот почему одними из самых главных видов их вооружения (если не самым главным) были различные посохи, а отнюдь не меч. Существует путаница в отношении их размеров. Так вот, чтобы ее избежать, возьмем за основу тот факт, что средний рост японского мужчины в начале XVII века составлял примерно 150 см (это сегодня японцы стали намного выше благодаря пище, богатой животными белками). Длина посоха не превышала длины человеческого роста (плюс высота деревянных сандалий – «гэта»), но чаще всего равнялась расстоянию от земли до плеча. Иными словами, она колебалась в пределах 140–160 см. Но кроме деревянного шеста, это мог быть и посох буддийского монаха, и в этом случае эффективность его как оружия, благодаря имевшимся на нем металлическим деталям, обычно возрастала. Нередко применяли одновременно и два серпа: «о-гама», серпом на длинной ручке (до 120 см), парировали и отклоняли вражеские удары, а малым серпом, «ната-гама» (лезвие 15–30 см, ручка 20–45 см), наносили удары противнику.

Весьма «продвинутыми» (как это принято сегодня говорить) были нинзя и в применении различных оружейных новинок. Так, они очень активно использовали огнестрельное оружие, в частности, пытались застрелить из мушкетов Ода Нобунага, и также применяли разрывные снаряды нескольких типов. Среди них были «бомбы» в мягкой, матерчатой оболочке, наполненные порохом и человеческими экскрементами, взрывы которых сеяли панику и отвлекали внимание, и настоящие «гранаты» в виде металлических шаров, с порохом и мушкетными пулями внутри. Поджигались они фитилем, пропитанным селитрой, а их взрыв внутри помещения мог привести к серьезным последствиям, будь то разрушения, а также ранения и гибель людей. Использовались разбрасываемые в траве и в темных коридорах металлические шипы, смазанные навозом либо ядом, метательные стрелки, выдуваемые из воздушных трубок, – одним словом, самые разные приспособления, позволяющие эффективно и быстро умертвить своего ближнего.

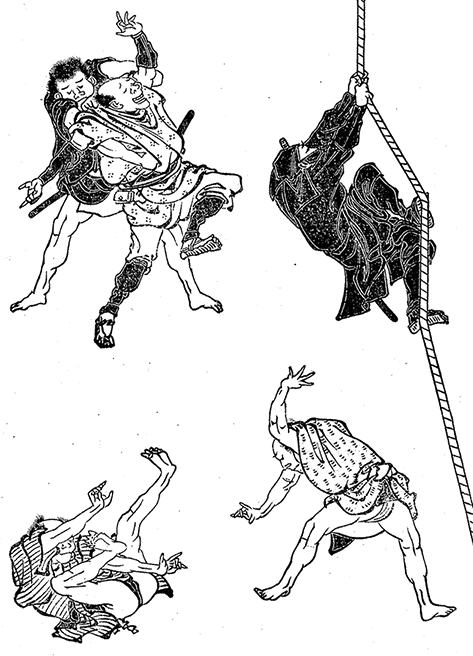

Рукопашный бой ниндзя включал в себя удары руками и ногами в самые уязвимые места тела, а также захваты, броски, болевые воздействия, разнообразные уклонения от захватов противника, падения, кувырки с перекатами и даже прыжки. Причем все, что бы ни делал при этом ниндзя, должно было быть полной неожиданностью для противника!

Самое забавное, что ниндзя, действовавшие по ночам, никогда не надевали черных обтягивающих костюмов, так популярных в художественных кинофильмах и романах. «Ночью все кошки серы», – было замечено еще в незапамятные времена. Вот почему ночные одеяния ниндзя были пепельных, желтовато-коричневых или темно-серых цветов и оттенков, в то время как абсолютно черный костюм не применялся – он резко выделяется в темноте на фоне более светлых предметов. При этом одежда была мешковатой, скрадывающей очертания фигуры. Ну а днем ниндзя, естественно, носили повседневную одежду, позволяющую им сливаться с толпой.

Не всем известно, что великий японский художник Кацусика Хокусай включил в свой объемистый «Манга» (альбом для зарисовок) изображение ниндзя, взбирающегося по канату в классическом для ниндзя стиле, но почему-то только одно…

Что касается устрашающего черного костюма, приписываемого ниндзя, то это есть не что иное, как одеяние мастеров-кукловодов японского кукольного театра бунраку. Кукловод, одетый во все черное, находится прямо на сцене, и зрители его «не видели». Поэтому, когда в пьесе уже другого театра – кабуки, нужно было показать убийство, совершенное ниндзя, убийцу одевали в костюм кукольника – этим подчеркивалось, что его никто не видел!

Что еще входило в снаряжение ниндзя, так это шесть очень важных предметов (рокугу), хотя он и не всегда имел их при себе все. Это амигаса (плетеная шляпа), кагинава («кошка»), сэкихицу (грифель для письма) или ядатэ (чернильца с пеналом для кисти), якухин (небольшая сумка с медикаментами), цукэдаке или утидакэ (контейнер для переноски тлеющих углей) и сандзяку-тэнугуи (полотенце), поскольку в Японии климат душный и влажный.

Самое интересное, однако, заключается в том, что формирование сословия ниндзя шло параллельно со становлением сословия самураев, однако в японской культуре их всегда противопоставляют друг другу, и вот почему. Если самурай считал безнравственным убивать из засады, то за него это делал ниндзя. Если самурай считал для себя непристойным тайно проникнуть в дом врага, то он опять-таки нанимал для этого ниндзя. Ну а в итоге получалось так, что белое оставалось белым, а черное – черным. Честь самурая оставалась незапятнанной, а враг лежал на татами с кинжалом в груди. То есть друг без друга они обходиться не могли, ведь самураи обеспечивали ниндзя заработком, но и для самураев признать наличие своей зависимости от ниндзя было совершенно невозможно.

Путь самурая был прям, как пущенная из лука стрела. Путь ниндзя – извилист, подобно движению змеи. Самураи старались быть рыцарями и открыто сражались под своими знаменами. Ниндзя предпочитали действовать под знаменем врага, под покровом ночи, смешавшись с воинами противника. Однако мастерство – всегда мастерство, и им нельзя не восхищаться. Восхищение мастерством ниндзя проглядывает в старинных японских повествованиях, скрыть его оказалось просто невозможно.

Например, вот что в «Букэ Мэймокусё» написано о разведывательной и шпионской деятельности ниндзя во время войны: «Синоби-мономи были людьми, используемыми в тайных операциях; они поднимались в горы, маскируясь под сборщиков дров, и собирали информацию о противнике… Они были непревзойденными мастерами, когда дело касалось передвижения по вражеским тылам в ином обличье».

Нередко лазутчики проникали в замки врага под видом комусо – нищенствующих монахов, игравших на флейтах. Первое документальное свидетельство о действовавших подобным образом ниндзя из Ига или Кога приводится в дополнении к «Ноти Кагами», летописи сёгунов Асикага: «Что касается ниндзя, говорят, что они были из Ига и Кога и свободно проникали во вражеские замки. Они наблюдали за тайными событиями и воспринимались окружающими как друзья».

Здесь же упоминается о специфической военной операции с участием людей из Ига: «В лагере сёгуна Ёсихиса при Магари находились синоби, чьи имена были известны по всей земле. Когда Ёсихиса атаковал Рок-каку Такаёри, семья Каваи Аки-но-ками из Ига, служившая ему при Магари, перед всей великой армией сёгуна зарекомендовала себя в качестве умелых синоби. С той поры все восхищались потомками людей из Ига. Таково происхождение славы людей из Ига». В «Сима кироку» читаем, что «сю из Ига тайно проникли в замок и подожгли его – это стало сигналом для взятия главной башни и второго внутреннего двора», а в «Асаи Сан-дайки» говорится: «Мы наняли синобо-но-моно из Ига… Они должны были поджечь замок».

Казнь ниндзя Гоэмона Исикавы и его сына. Ксилография Утагава Кунисада. Середина XIX в. История сюжета такова: однажды к Гоэмону, чья слава гремела по всей Японии, обратился за помощью верховный советник (кампаку) Тоётами Хидэцугу, не поладивший с дядей и решивший отделаться от него при помощи «невидимых убийц». По его заданию Гоэмон пробрался в резиденцию Хидэёси в замке Момояма, но убийство не состоялось – ниндзя был раскрыт, схвачен и брошен в котел с кипящей водой вместе со своим единственным сыном. Но ему удалось спасти мальчика, которого он сначала держал над собой на вытянутых руках, а затем бросил в собравшуюся толпу. Эта страшная казнь надолго сохранилась в народной памяти как свидетельство лютой ненависти властителей Японии к ниндзя, услугами которых они пользовались, но одновременно и не считавших их за людей.

Из этих текстов видно, что самураи, вернее, скажем так – военачальники самураев, могли нанимать синоби для поджога замков, которые самураи собирались штурмовать, и… открыто восхищались их мастерством. Да и было чем восхищаться! Так, во время осады замка Саваяма группа ниндзя из 92 человек проникла внутрь замка, используя в качестве пропуска бумажные фонари с изображением мона его хозяина. До этого один из них украл такой фонарь, по образцу которого были сделаны его копии, с которыми, держа их в руках, они спокойно прошли через главные ворота замка. Понятно, что те, кто их видел, приняли за своих. Оказавшись внутри и не привлекая к себе внимания, ниндзя подожгли замок сразу в нескольких местах, что вызвало не только сильнейший пожар, но и панику среди его защитников!

Тем не менее эти «люди из Ига» не находились в вассальной зависимости ни от одного даймё, а были именно наемниками, которым за службу платили, причем не так, как самураям, получавшим, как известно, рисовые пайки за все время службы, а за конкретно выполненную работу. Правда, в какой форме осуществлялись эти платежи – деньгами или в тех же коку – неизвестно, самураи считали непристойным делом говорить о деньгах и вслух эту тему никогда не обсуждали.

Кроме поджогов в период Сэнгоку, как отмечается в военных хрониках, синоби, или ниндзя, использовались для выполнения самых различных задач. Например, в качестве кантё (шпионов), находившихся в глубоком тылу врага, в качестве тэйсацу (разведчиков), действовавших в прифронтовой полосе, в качестве кисё («нападающих из засады»), то есть тайных убийц, жертвами которых становились люди из начальствующего состава противника, и даже коран («сеятелей слухов») – своего рода агитаторов древности. Однако нужно различать профессиональных ниндзя, передающих свои навыки от поколения к поколению, типичными представителями которых как раз и были ниндзя из Ига, и обыкновенных самураев, выполняющих секретную миссию по приказу своего господина.

Книга в книге. Священники – шпионы

– Эй, ты! Стой! – послышался приказ темноты. Урага остановился, внезапно испугавшись. Серые вышли на свет и окружили его:– Куда направляешься, священник?– В восточную часть города, – запинаясь, объяснил Урага, у него вдруг пересохло во рту. – К нашим ничиренским святыням.– А, ты ничиренин, да?Какой-то самурай грубо заявил:– Я не этих. Я дзен-буддист, как и господин генерал.– Дзен… ах да, дзен лучше всего, – откликнулся другой. – Хотел бы я хоть что-нибудь понимать в этом. Слишком трудно для моей старой головы…– Он немного потлив для священника. Почему так потеешь?– Вы имеете в виду, что священники не потеют?Они посмеялись, кто-то поднес факел к нему поближе.– А с чего бы им потеть? – ударился в рассуждения грубый самурай. – Они только и делают, что спят весь день и развлекаются всю ночь: с монашками, детьми, собаками, сами с собой – со всем, что они могут получить, и все время набивают брюхо едой, хотя ее и не зарабатывают. Священники – паразиты, все равно что блохи.– Эй, оставьте его!– Сними шляпу, священник!Урага окаменел:– Почему? И чем вам плох человек, который служит Будде? Будда не сделал вам ничего дурного.Самурай воинственно вышел вперед:– Я сказал – сними шляпу!Урага повиновался. Его голова была свежевыбрита, как это делают священники, и он благословил ками, или духа, или озарение Будды, которые побудили его принять дополнительные меры предосторожности, на случай, если его остановят за нарушение комендантского часа.Как видите, достаточно было обрить себе голову, соответственно одеться, взять в руки посох и… можно было где угодно ходить, за всем наблюдать, нарушать комендантский час, и никто тебя ни в чем не мог заподозрить!Джеймс Клейвелл. «Сёгун»

Кстати, ответ на вопрос, почему среди ниндзя было так много людей из Ига и Кога, опять-таки лежит в плоскости естественно-географических причин. Это труднодоступный район гор и лесов, куда было трудно добраться армейским частям, где было трудно воевать, а вот защищаться от врага и прятаться, напротив, очень даже легко! Здесь также следует отметить, что именно профессиональных ниндзя никогда не было много. Токугава Иэясу нанял однажды 80 ниндзя школы Кога, чтобы те пробрались в замок клана Имагава. Известны отряды в 20, 30 и даже 100 человек, но и не больше, тогда как во многих художественных произведениях, будь то роман или кинофильм, ниндзя нападают чуть ли не целыми толпами.

Книга в книге. Нападение ниндзя

Нападение на занимаемую коричневыми часть замка началось в самое темное время ночи – за два-три часа до рассвета. Первая группа из десяти ниндзя – подлых тайных убийц – поднялась на крыши противоположной стены, которую перестали охранять серые. Ниндзя – наемники, мастера в воровстве, специалисты во всяких малопочетных занятиях – шпионаже, проникновении в охраняемые места, организации внезапных смертей.Эти десятеро бросили обмотанные тряпками крюки-кошки с веревками на соседнюю крышу и переправились через улицу между этими домами, как черные пауки по паутине: плотно обтягивающие черные кимоно с черными же таби, черные маски, руки и лица покрыты черной краской… Легкое вооружение – ножи с цепочкой и хариканы, маленькие, в форме звезды метательные приспособления с игольно острыми, намазанными ядом концами, и диски размером с ладонь – облегчало их задачу и не мешало переправе, как и рюкзаки на спинах и короткие тонкие дубинки.Все десять бесшумно достигли цели. Они собрали кошки, четверо опять забросили кошки за выступ и тут же скользнули на веранду, в двадцати футах под ними. Как только они оказались там, все так же не произведя ни малейшего звука, их товарищи отцепили крюки, бросили их и двинулись по черепицам дальше… Но вот черепица под ногой одного треснула – и все мгновенно замерли. Во дворе, тремя этажами и шестьюдесятью футами ниже, Сумиери, делавший обход часовых, остановился и посмотрел наверх… Глаза его впились в темноту, он ждал не шевелясь, приоткрыв рот, чтобы лучше слышать, и медленно обводил крышу взглядом… Крыша, где затаились ниндзя, была в тени, луна светила очень слабо, звезды едва видны во влажном воздухе…Темные фигуры стояли абсолютно неподвижно, бездыханно, почти столь же безжизненные, как и черепицы под их ногами…Сумиери опять обвел все глазами, настороженно прислушиваясь, потом снова, все еще не убедившись, вышел на середину двора – отсюда лучше видно. Теперь в поле его зрения попали четверо ниндзя на веранде, но они были так же неподвижны, как все вокруг, и Сумиери их не заметил.– Эй! – окликнул он часовых у ворот – засовы надежно заперты. – Вы ничего не видели и не слышали?– Нет, капитан, – отвечали встревоженные часовые. – Черепицы на крыше часто потрескивают, – может, от сырости или от жары сдвигаются…Сумиери приказал одному них:– Поднимись наверх и посмотри! Поосторожней! Скажи часовым на верхнем этаже – пусть пошарят там на всякий случай!Часовой убежал. Сумиери еще раз внимательно посмотрел наверх, пожал плечами и, несколько успокоившись, продолжал обход. Самураи разошлись по своим местам, следя за тем, что происходит снаружи.На коньке крыши и на веранде ниндзя лежали все в том же положении, замерев как вкопанные, – они даже не моргали: их обучали часами оставаться в неподвижности – это входило в программу постоянных тренировок. Но командир сделал знак – они сразу задвигались, с помощью крюков и веревок спокойно пробрались на следующую веранду, откуда проскользнули внутрь через узкие окна в гранитных стенах. Ниже этого верхнего этажа все остальные окна – укрытия для лучников – были так узки, что через них не прополз бы и уж. По следующему сигналу пробрались одновременно еще две новые группы…Обе комнаты были в темноте, аккуратными тесными рядками здесь спали десять коричневых. Их убили быстро и почти бесшумно, большинству хватило одного удара ножом в горло – убийцы были хорошо подготовлены, безошибочно нашли своих жертв… Через минуту лишь один самурай начал отчаянно отбиваться, но его тревожный крик был заглушен в самом начале. Проверили всю комнату, двери, командир вынул кремень и трут, зажег свечу и, прикрывая ее руками, осторожно поднес к окну, откуда трижды просигналил в ночь. За его спиной ниндзя еще дважды убедились, что все коричневые наверняка мертвы.Командир повторил сигнал, отошел от окна и, сделав знак, чтобы все подошли к нему, заговорил на языке жестов… Ниндзя развязали мешки и приготовили оружие для нападения – короткие ножи серповидной формы, обоюдоострые ножи с цепочкой, прикрепленные на конце рукоятки, с грузом на другом конце, и хариканы – метательное оружие. По следующему приказу некоторые достали и вынули из чехлов дубинки – это оказались телескопические пики и воздушные ружья, которые с удивительной скоростью вытягивались на полную длину. Закончив приготовления, каждый садился на колени, устраивался лицом к двери и без видимых усилий замирал в неподвижности… Наконец все подготовились, и командир задул свечу.Когда городские колокола отбили середину часа тигра – четыре часа, час до рассвета, – в замок просочилась вторая половина ниндзя. Они бесшумно выскользнули из заброшенной водопропускной трубы – по ней когда-то поступала вода для искусственных ручейков в саду. Эти ниндзя вооружены были мечами, как и остальные, спрятавшиеся в тени, они заняли позиции среди кустов и мелких деревьев, сразу же став неподвижными и почти невидимыми. В это же самое время еще одна группа из двадцати человек забросила с земли веревки с крюками и стала забираться на стену, откуда просматривались двор и сад.На стенах двое коричневых внимательно наблюдали за пустыми крышами через дворовый проход. Один оглянулся и увидел сзади крючья…Встревожившись, он показал на них товарищу, тот открыл было рот, чтобы закричать, но молниеносно в амбразуру проник ниндзя… Хлещущим движением кисти он бросил вертящийся харикан в искаженное от крика лицо самурая…Мгновенно он бросился к другому самураю – его вытянутая рука представляла собой страшное оружие, – вытянул большой и указательный пальцы и парализовал противника ударом в шею… Еще один страшный удар с сухим треском сломал ему шею… Ниндзя прыгнул на первого, агонизирующего самурая, уцепившегося за харикан – колючки глубоко впились ему в рот и лицо, яд уже оказывал свое действие… Последним, нечеловеческим усилием умирающий самурай выхватил короткий боевой меч и нанес удар. Ниндзя, несмотря на глубокую рану и на то, что стал задыхаться, ударил коричневого в шею… Голова самурая откинулась назад, позвоночник сломался… Самурай умер, будучи еще на ногах… Ниндзя истекал кровью, но не издал ни звука и все еще держал мертвого коричневого… Он стал осторожно опускать его на каменные плиты, становясь рядом с ним на колени. К этому времени все ниндзя уже поднялись и стояли на стене. Они обошли раненого товарища и убедились, что на стене больше никого нет. Раненый все еще стоял на коленях около мертвых коричневых, держась за бок. Командир осмотрел его рану – она сильно кровоточила. Он покачал головой и что-то сказал ему на языке жестов, ниндзя кивнул и с трудом пробрался в угол, оставляя за собой широкий кровавый след. Там он устроился поудобнее, облокотившись на камень, и вынул харикан. Несколько раз оцарапав тыльную сторону руки шипами с ядом, он достал нож, нащупал нужную точку на горле и обеими руками изо всех сил вонзил его снизу вверх…Что ж, для романа написано очень хорошо, но… далеко не все исторически верно и уж тем более оправданно. Но вот так в массовом сознании мифы и рождаются!Джеймс Клейвелл. «Сёгун»

Кстати, и сам Токугава Иэясу никогда не стал бы сёгуном, если бы не ниндзя из Ига. Именно ниндзя из Ига во главе с Хаттори Хандзо провели Иэясу тайными тропами по провинции Ига до безопасной для него провинции Микава и тем самым спасли ему жизнь. Зато с наступлением в Японии «мира Токугава» спрос на их услуги сразу же резко упал, а их искусство стало приходить в упадок. И хотя в военном законодательстве сёгуната от 1649 года была даже статья, разрешающая даймё с доходом в 10 000 коку нанимать ниндзя к себе на службу, никакой особой нужды в этом уже не было. Зато именно в это время по аналогии с героизацией своего самурайского прошлого в Японии начинают распространяться самые нелепые мифы о ниндзя, якобы умевших летать и ходить по воде «яко посуху».

Известна, например, книга «Бансэн Сюкай» (что в переводе означает «Десять тысяч рек впадают в море») – своего рода пособие по ниндзюцу с многочисленными рисунками, снабженными пояснениями. Однако относиться ко всему тому, что там написано, следует критически, причем в большей степени, чем это позволил себе тот же британский историк Стивен Тернбулл. Например, в одной из своих книг он приводит иллюстрацию из этой книги с изображением «водяного паука» (мидзугумо) – сборно-разборного приспособления для ног, позволявшего ниндзя якобы без особого труда «ходить по воде». На самом деле достаточно всего лишь внимательно посмотреть на это устройство и вспомнить школьный курс физики, чтобы понять, что тот, кто его придумал, сам никогда им не пользовался.

Более того, известно, что все современные опыты с мидзугумо окончились неудачей. И дело здесь даже не в том, что люди, участвовавшие в его испытаниях, не знают всех тонкостей обращения с «водяным пауком». Просто подъемной силы такого мини-плотика, изготовленного из дерева, хватает лишь на то, чтобы поддерживать на поверхности предмет весом не более 2,5 кг, но никак не взрослого мужчину! Так что вывод всех японских специалистов однозначен: это приспособление совершенно непригодно ни для хождения по воде, ни для форсирования болот.

Зачем же тогда автор «Бансэн Сюкай» поместил описание мидзугумо в свою книгу? Над этой загадкой историки бьются по сей день. Возможно, он лично никогда не проверял эффективность «водяных пауков», возможно, что-то напутал, а может быть, и просто пошутил, хотя внешне на первый взгляд эта его идея и выглядит очень привлекательной.

Столь же неудачен и способ форсировать водную преграду, засунув ноги в две деревянные шайки – тару-икада, связанные между собой веревкой, чтобы они не разъезжались. Стивен Тернбулл указывает, что это плавучее средство «должно быть весьма неустойчивым», однако на деле оно просто не работает по той же самой причине, что и мидзугумо!

С другой стороны, в этой книге есть ряд интересных и легко реализуемых предложений по части тайнописи, связи флажками и разведки вообще. Но разве не о том же самом писал в свое время и Роберт Баден-Пауэлл, основатель скаутского движения и автор 32 книг по скаутингу и искусству выживания в экстремальных условиях. Вот только его советами пользоваться можно, а удивительным и внешне эффектным мидзугумо разведчиков синоби, увы, нельзя!

В различных книгах по ниндзюцу можно найти впечатляющий список самых разных приспособлений, которыми они якобы пользовались. Это всевозможные фонари, потайные светильники, «огненные свечи», стрелы, факелы, трубки для дыхания под водой и подслушивания, сборно-разборные лодки (причем на некоторые вроде бы должны были даже устанавливаться орудия!), имей ниндзя все это в своем арсенале на самом деле, за ними в поход выступал бы целый караван, набитый снаряжением. Так ведь и этого мало. В 1977 году Хацуми Масааки включил в свою книгу про ниндзя целый ряд таких оригинальных видов вооружения и снаряжения, упоминаний о которых не найти ни в одном старинном тексте или трудах других исследователей. В принципе, эта его книга была рассчитана на детей, и вполне возможно, он просто дал в ней волю фантазии. Однако очень многие восприняли его работу серьезным образом, да так, что на эту удочку попался даже известный американский исследователь японских боевых искусств Донн Дрэгер, который в своей книге «Нин-дзюцу: искусство быть невидимым» дал описания некоторых из этих «аппаратов», совершенно явно изобретенных господином Хацуми. А из его книги эту «ценную информацию» позаимствовали, к сожалению, и многие наши российские авторы.

Тут вам и подводное судно, у которого над водой выступал только нос в форме огромного дракона, приводимое в движение при помощи весел с балластом из мешков с песком. Запас воздуха был рассчитан на несколько часов, но этого вполне хватало, чтобы приблизиться к вражескому кораблю и провести атаку: ниндзя буравили отверстия в его днище, выйдя из своей подлодки через специальный шлюз.

Кагю – «огненный бык» – был еще интереснее. Это была туша деревянного быка на колесах, из пасти которого под напором воздуха, сжимаемого специальным устройством, извергалась горящая нефть. Бык приводится в действие двумя ниндзя, которые толкали его сзади. Но где и когда у ниндзя могла появиться возможность, во-первых, это «огнедышащее чудо построить», а во-вторых – его применить?

Огромный камень, согласно описанию Хацуми, подвешенный на опорах, должен был отводиться назад при помощи каната, а затем, подобно маятнику, устремлялся вперед. Его непрекращающихся сокрушительных ударов не выдерживали даже самые прочные сооружения. Однако для того, чтобы действие этого тарана было бы действительно разрушительным, камень должен был двигаться по дуге с большого расстояния и большой высоты. Следовательно, эта «адская машина» должна была быть просто нереалистично огромной.

Хацуми Масааки рассказывает, что ниндзя нередко привязывал себя к стропам огромного воздушного змея ямидако и кружил над вражеской территорией, изучая расположение построек и вдобавок стреляя по наземным целям из лука, а при возможности еще и незаметно (!) высаживался в тылу противника. Иногда, для устрашения врага, запускали змея с чучелом или рисунком ниндзя. Это помогало отвлечь внимание и незаметно проникнуть в замок другим способом. Действительно, японцы издревле умели запускать больших воздушных змеев. Поэтому вполне логично предположить, что они могли сконструировать такого змея, который способен поднять человека на некоторое время в воздух для наблюдения за врагом, и в том же российском Военно-морском флоте в начале XX века такие змеи с человеком на борту в целях наблюдения на море запускали. Но зачем это нужно было ниндзя, которые в одежде монаха могли попасть куда угодно, – непонятно.

Ниндзя также якобы усаживался в легкий планер, который запускали с помощью приспособления из гибких бамбуковых шестов и канатов. Когда концы шестов высвобождались, планер вместе с пассажиром взмывал в воздух и перелетал через высокую стену. Кроме того, с высоты ниндзя мог еще и сбрасывать бомбы на головы врагов.

Наконец, что это именно ниндзя придумали прообраз танка, о котором Дрэгер на основе книги Хацуми сообщает следующее: «Для быстрого и эффективного проникновения во вражеский лагерь, расположенный в глубоком ущелье или у подножия горы, использовалось «большое колесо» дайсярин – повозка на больших деревянных колесах. Между колесами была подвешена небольшая гондола с бойницами, из которых ниндзя могли вести ружейный огонь или бросать гранаты. Когда со склона неожиданно устремлялись вниз десятки таких повозок, теряли голову даже самые стойкие бойцы. Не только огневой удар, но и сами тяжелые повозки наносили им потери, сминая на своем пути людей, лошадей и орудия».

Тут уж, как говорится, ни убавить, ни прибавить, и это, скорее всего, даже уже не история и не фантазия, а… клиника! Узнай обо всем этом сами самураи, они бы, наверное, просто умерли со смеху, тогда как у нас еще и сегодня всю эту чушь очень многие воспринимают вполне серьезным образом!

Ну а если говорить серьезно, то известно, что последний раз ниндзя были использованы правительством Японии в 1853 году, когда к ее берегам подошла эскадра коммодора Мэтью Перри, в составе четырех кораблей Военно-морского флота США с 250 орудиями на борту, чтобы «открыть» ее для иностранцев. Тогда на борт флагманского корабля проник ниндзя Савамура Ясусукэ, которому было поручено добыть тайные бумаги непрошеных гостей. Он с блеском выполнил поставленную задачу, добыл бумаги, но оказалось, что содержат они не секретные приказы, а стихи фривольного содержания, неприличные для прочтения в кругу дам, и вот их-то, как оказалось, американский коммодор хранил куда надежнее секретных документов…

Кстати, напомним, что первым японским ниндзя с полным основанием можно считать и первого самурая – принца Ямато-Такеру, который, как известно, переоделся женщиной и с помощью этого маскарада убил двух братьев Кумасо…

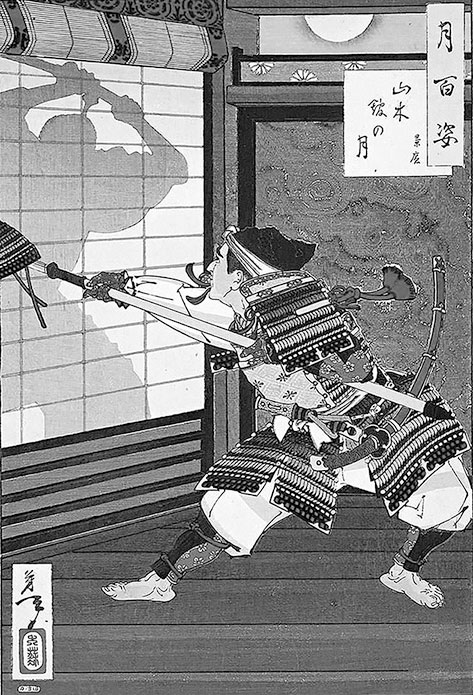

Достоинством и одновременно недостатком традиционного японского дома были раздвижные стены – седзи. Преградой они являлись чисто номинальной, зато позволяли хозяину поразить врага, едва лишь увидев на них его тень! Цветная ксилография Цуки-ока Ёситоси.

Назад: Глава 31 47 самураев

Дальше: Глава 33 Усадьба самурая