Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 27 Последний этаж замка в Осаке…

Дальше: Глава 29 Путешествие Дайкокуя Кодаю

Глава 28

Андзин-Миура – самурай-англичанин

Запад есть Запад,

Восток есть Восток,

и с мест они не сойдут.

Пока не предстанет Небо с Землей

на Страшный Господень Суд.

Но нет Востока, и Запада нет, что –

племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу

У края земли встает?

Редьярд Киплинг (1865–1936)

До сих пор здесь рассказывалось о самураях, родившихся и выросших на японской земле. Однако истории было угодно сделать так, что одним из самураев стал… англичанин Уильям Адамс! Более того, войдя в доверие к могущественному правителю Японии Токугава Иэясу, он в течение многих лет был его ближайшим советником, он не только оказывал влияние на внешнюю политику японского правительства, но и стал источником, из которого японцы черпали столь необходимые им научно-практические знания в области географии, математики, навигации и кораблестроения. В этом смысле он сделал больше, чем любой из его предшественников португальцев и испанцев, пришедших в Японию задолго до него!

Удивительно, но японцы помнят о нем и поныне! Вблизи Токио есть невысокий холм, который называется Андзинцука – «Холм штурмана», названный в честь Уилла Адамса, которого японцы знают под именем Миура Андзин – «Штурман из Миура», где находилось его имение, пожалованное Токугава Иэясу. Ежегодно 14 апреля здесь проводится праздник в его память! В городке Ито на полуострове Идзу стоит воздвигнутый на берегу залива Сагами памятник Адамсу, который в 1605–1610 годах строил здесь первые в Японии килевые суда. В самом Токио один из кварталов города, где некогда стоял его дом, носит название Андзин-те – «Квартал штурмана». И, наверное, все это не просто так. Недаром о нем и романы написаны, а поставленный по мотивам романа одноименный многосерийный телефильм пользовался и пользуется большой популярностью у японских телезрителей, так как передает их историю и культуру очень точно и в таких мельчайших подробностях, словно в распоряжении его создателей была фантастическая «машина времени».

И почему так, скорее всего, понятно: дело в том, что он своим примером опроверг слова, которые много позже написал его соотечественник: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут…» Временами кажется, что в лице Адамса и Запад и Восток, две незнакомые друг другу цивилизации, не только встретились, но и отлично уживались друг с другом!

Ну а начался этот процесс на рубеже XVI–XVII веков, когда Япония поддерживала внешние связи уже с народами шестнадцати стран. Дело не ограничивалось одной торговлей. Шел процесс весьма активной экспансии Японии, принимавшей различные формы – от неудачных завоевательных походов Хидэёси в Корею и набегов японских пиратов на соседние земли вплоть до создания постоянных японских поселений подчас в весьма отдаленных от Японии странах. Такие поселения возникли на Филиппинах, в Сиаме, на восточном побережье Индокитайского полуострова. Японцы пытались обосноваться даже на островах Индонезии и побережье Малайи. Особенно сильным влиянием пользовались японцы в странах Индокитая, внешние связи которых в значительной мере находились в их руках. Короче говоря, японцы активно выходили за пределы национальных границ. И стимулировался этот процесс теми же факторами, которые толкали европейских купцов и мореплавателей все дальше и дальше от родных берегов: ускоренным развитием товарных отношений, зарождением в недрах феодализма хозяйственных связей нового типа.

Именно в это время произошла и первая встреча японцев с европейцами, познакомивших их с огнестрельным оружием, а уже спустя шесть лет после этого в Японии прибыл португальский иезуит Франсиско Ксавье, чтобы распространять там христианство. Однако быстрое распространение нового вероучения не понравилось Тоётоми Хидэёси, который увидел в нем опасность подчинения Японии иностранному влиянию и в конечном счете утрату национальной независимости. Это побудило его в 1597 году издать указ, решительно запрещающий христианство. Феодальным князьям под страхом смертной казни было запрещено принимать новую веру. Всем иезуитам предписывалось немедленно покинуть страну. Десятки христианских проповедников – японцев и иностранцев – были казнены, а многие церкви разрушены. Но тут Хидэёси умер, и в стране вновь началась смута закончившаяся битвой при Сэкигахара в 1600 году! И тут у берегов Японии появилось судно «Лифде» («Милосердие»), единственный корабль, уцелевший из целой эскадры, на борту которого в Японию как раз и прибыл Уильям Адамс.

Комплект японских доспехов для короля Якова I, подаренный Токугава Хидэтада капитану Джону Сэрису 19 сентября 1613 г. во время его посещения Эдо. Королевская оружейная палата. Тауэр. Лондон, Великобритания.

Точная дата его рождения неизвестна, но, согласно записи в приходской книге города Джиллингема, мальчика окрестили 24 сентября 1564 года, то есть он родился в тот же год, что и Уильям Шекспир. В двенадцать лет Уильям Адамс покинул родные места и уехал в Лаймхаус – город-порт на берегу Темзы. Там он поступил в ученики к Николасу Диггинсу, известному корабельных дел мастеру. Ученичество в те времена продолжалось довольно долго. Однако уже в 1588 году он отправился в первое самостоятельное плавание в качестве шкипера на судне «Ричард Даффилд», водоизмещением 120 тонн, с командой из 25 человек. Конечно, первое судно, которое доверили Уильяму Адамсу, было небольшим, но то, что ему поручили командование в 24 года, говорит о его способностях и что он имел прекрасные рекомендации от своего наставника. Занимался «Ричард Даффилд» тем, что подвозил боеприпасы и продовольствие английским кораблям, сражавшимся против испанской «Великой Армады», так что ему довелось участвовать и в этом эпохальном историческом событии.

Уже через год он обвенчался с девушкой по имени Мэри Хин в церкви Св. Данстона в Степни. Но Мэри редко видела молодого супруга. С 1589 года он почти все время находился в море. А в 1598 году он уже участвует в смелом проекте: достичь Дальнего Востока через Атлантический и Тихий океаны. Неизвестно, сам ли он предложил свои услуги голландским торговцам или они первыми обратились к нему с предложением принять участие в этом походе. Но в итоге Адамс стал штурманом на одном из кораблей этой экспедиции. Этот шаг изменил всю его дальнейшую жизнь и привел к тому, что он уже больше никогда не видел родную Англию. В то время экспедиция на Дальний Восток считалась чрезвычайно рискованным мероприятием. Дело осложнялось тем, что участники экспедиций являлись протестантами, а путь лежал через Южные моря, где господствовали католики-испанцы. На этот раз предстоящая разлука была особенно тяжелой для Мэри – ведь совсем недавно она родила дочь, которую назвали Деливеренс. Да и самому Адамсу наверняка было нелегко покидать жену и ребенка, чтобы отправиться в столь далекое и опасное плавание, хотя для моряков расставания – дело привычное.

Здесь вряд ли имеет смысл пересказывать все перипетии этого плавания. Важно, что, когда единственному уцелевшему судну экспедиции наконец-то удалось достичь берегов Японии, японцы сняли с него носовую фигуру и поместили ее в одном из храмов. У них не было сомнений, что это изображение Катэки-сама, бога – покровителя мореплавания, и они оказывали ему должные почести. В течение многих лет в Японии поклонялись этой статуе как божеству, прежде чем ее из храма перенесли в императорский музей в Токио, где она находится до сих пор.

О том, что это было за плавание, говорит тот факт, что, когда 19 апреля 1600 года «Лифде» достигло берегов Японии, только семь человек, включая самого Адамса, хотя бы как-то держались на ногах. Остальные в последние дни лишь ползком передвигались по судну, а некоторые не способны были даже на это. Из 24 членов экипажа «Лифде», которых поднявшиеся на борт японцы застали в живых, трое умерли на следующий день, несмотря на все их усилия спасти им жизнь, а спустя несколько дней за ними последовали еще трое. Наверное, Адамсу пришлось вынести немало упреков и оскорблений в последние, особенно страшные недели похода, ведь именно он был самым ярым сторонником довести экспедицию до конца.

Но Уильям Адамс и не подозревал, что он и его друзья оказались у берегов Японии как раз в то самое время, когда в стране шла гражданская война. Как раз когда их корабль подходил к берегам Японии, один из величайших японских даймё – Токугава Иэясу – находился с визитом вежливости у юного Хидэёри в замке Осака. Однако на самом деле он только о том и думал, как бы поскорее избавиться от этого малолетнего наследника великого Хидэёси. Так что прибытие «Лифде» оказалось весьма кстати. Услышав о появлении иностранного корабля, Иэясу приказал доставить к нему старшего по команде. Человеком, представшим перед ним, оказался не кто иной, как Уильям Адамс. От него Иэясу узнал, что на корабле находится такой ценный товар, как пятьсот фитильных мушкетов, пять тысяч пушечных ядер, триста цепных ядер, пять тысяч фунтов пороха и триста пятьдесят зажигательных снарядов.

Товар пришелся Иэясу по душе. Он прекрасно понимал всю его важность, так как еще в 1542 году португальцы завезли в Японию огнестрельное оружие, и у японцев было достаточно времени и возможностей научиться им пользоваться. Иэясу тут же завладел всем этим вооружением и боеприпасами и, поссорившись со всеми членами регентского совета, начал войну, исход которой решился 21 октября 1600 года в ходе великой битвы при Сэкигахара. Историки отрицают факт использования Иэясу пушек с корабля Уилла Адамса (хотя в романе Кристофера Николя «Рыцарь золотого веера» именно его пушки приносят Иэясу победу!), но, как бы там ни было, он выиграл это сражение и стал единовластным правителем Японии. Три года спустя император официально признал власть Иэясу и пожаловал ему титул сёгуна. Покончив в 1615 году с Хидэёри и обеспечив будущее своему сыну, Иэясу занялся проблемой укрепления могущества Японии. Достаточно мудрый правитель, он понимал, что, развивая в стране торговлю, он тем самым будет способствовать не только процветанию страны, но и умножит свое личное богатство и могущество, а это, несомненно, еще больше укрепит его клан. Поэтому Иэясу стремился наладить торговлю с различными странами. Ради нее он на первых порах был готов попустительствовать миссионерской деятельности испанцев и португальцев и даже терпел иезуитов. Кстати, именно от них европейцы как раз и получили первую значимую информацию о Японии и о японцах, которые в целом произвели на них благоприятное впечатление. Об этом свидетельствуют два приведенных ниже письма: одно было написано Франсиско Ксавье в ноябре 1549 года, а второе – португальским иезуитом Алессандро Валиньяно в августе 1580 года. Франсиско Ксавье о японцах писал: «Из того, что мы узнали, живя в Японии, я могу сообщить следующее: прежде всего люди, с которыми мы здесь познакомились, гораздо лучше всех тех, с кем до сих пор нам доводилось сталкиваться, и я считаю, что среди язычников нет нации, равной японской. У них хорошие манеры, в подавляющем большинстве они добропорядочны и незлобливы. Достойно удивления их представление о чести, которую они ставят превыше всего. В основном они бедны, но ни среди дворян, ни среди других слоев населения бедность не считается чем-то постыдным. И бедные дворяне, и богатые простолюдины выказывают столько же почтения бедному дворянину, сколько и богатому, – подобного отношения не встретишь ни у одной христианской нации. И дворянин никогда не женится на девушке из другого сословия, какие бы деньги ему за это ни сулили, поскольку, по его мнению, женившись на представительнице низшего сословия, он тем самым унизит свое достоинство. Это, несомненно, свидетельствует о том, что честь для них превыше богатства. Они невероятно учтивы друг с другом, очень ценят оружие и во многом полагаются на него. Независимо от положения с четырнадцатилетнего возраста никто из них не расстается с мечом и кинжалом. Они не выносят оскорблений и пренебрежительных слов. Люди незнатного происхождения с большим уважением относятся к дворянам, которые, в свою очередь, считают для себя за честь верой и правдой служить своему сюзерену, которому они безоговорочно подчиняются. Мне кажется, подобное повиновение обусловлено не страхом перед наказанием за непослушание, а недопустимостью для них запятнать свое доброе имя недостойным поведением. Они мало едят, но много пьют, причем употребляют исключительно рисовую водку, поскольку обычных вин у них нет. Они никогда не играют в азартные игры, так как считают это бесчестным. Ведь игрок стремится получить то, что ему не принадлежит, значит, он вор. Японцы редко дают клятвы, а если все же и клянутся, то Солнцем. Многие здесь умеют читать и писать, что немало способствует быстрому запоминанию ими молитв и вообще восприятию истинной веры. В этой стране лишь в некоторых провинциях, да и то крайне редко, можно услышать о воровстве. Это достигается благодаря суровым законам правосудия, которое жестоко наказывает виновных – вплоть до смертной казни. Поэтому к такому пороку, как воровство, они испытывают особое отвращение. Японцы отличаются доброжелательностью, общительностью и тягой к знаниям; любят слушать рассказы о Христе, особенно если они им понятны. Я за свою жизнь объездил немало стран, но нигде: ни в христианских государствах, ни в языческих странах – не встречал таких честных людей, как японцы. Большинство из них почитают древних мудрецов, которые (насколько я понимаю) вели жизнь философов; многие поклоняются Солнцу, некоторые – Луне. Они любят слушать о том, что не противоречит разуму; вполне допускают, что грешны и порочны, и когда указываешь им на то, что является злом, – соглашаются…

Выдержка из письма Уильяма Адамса на Хирадо в Японии Ост-Индской компании в Лондоне, 1 декабря 1613 г.

Эти люди ведут очень здоровый образ жизни и доживают до весьма преклонного возраста. Японцы представляют собой убедительный пример того, как человеческая природа может довольствоваться малым, даже если это малое не слишком приятно».

Описание, сделанное Ксавье, справедливо и сегодня и в целом совпадает с тем, что 30 лет спустя написал о них другой иезуит, Алессандро Валиньяно: «Люди здесь – благородны, учтивы и чрезвычайно воспитаны, и в этом они намного превосходят все другие известные нам народы. Они умны от природы, хотя науки здесь развиты довольно слабо, поскольку японцы – самая воинственная и драчливая нация на свете. Начиная с пятнадцатилетнего возраста все мужчины, и богатые и бедные, независимо от общественного положения и рода занятий, вооружены мечом и кинжалом. Более того, каждый мужчина, благородного происхождения или низкого, имеет такую неограниченную власть над своими сыновьями, слугами и другими домочадцами, что может, если того пожелает, убить любого из них без малейшего повода и завладеть его землей и добром. Они являются полновластными хозяевами своей земли, хотя часто сильнейшие объединяются, чтобы противостоять своим сюзеренам, которые в результате не всегда вольны поступать, как того хотят. Япония поделена между многочисленными правителями и феодалами, поэтому страну разрывают бесконечные междоусобные войны, процветает измена, и никто не чувствует себя в безопасности даже в своем собственном поместье…

Жители настолько бедны, что трудно даже представить, на какие скудные средства живут их короли и феодалы. Они так делят свои земли между своими вассалами, что даже при условии, что вассал служит сюзерену бесплатно, все равно доход последнего чрезвычайно мал. В то же время японцы с таким почтением и уважением относятся ко всем людям, и в частности к дворянам, что диву даешься, как это они, несмотря на страшную бедность, умудряются сохранять опрятный вид и хорошие манеры. Но их одежда, еда, обряды, поведение, обычаи так резко отличаются от того, что принято в Европе и у других известных нам народов, что создается впечатление, будто они специально все это придумали, чтобы только не походить ни на кого другого. Поэтому все мы, прибывшие сюда из Европы, оказались в положении малых детей, которым приходится учиться всему заново: как принимать пищу, сидеть, вести беседу, одеваться, демонстрировать хорошие манеры и тому подобное. Именно их самобытность и мешает нам, глядя на них из Индии или из Европы, разобраться в проблемах этой страны. Невозможно даже представить, что здесь происходит, так как это совершенно иной мир, другой образ жизни, обычаи и законы. Многое из того, что в Европе считается вежливым и достойным, здесь воспринимается как невероятное оскорбление и обида.

И наоборот, то, что здесь является общепринятым и без чего невозможно никакое светское общение с японцами, в Европе расценивается как нечто низкое и недостойное, особенно в религиозной среде.

Люди здесь привыкли жить так, как хотят, поскольку и мужчины, и женщины с детства воспитаны в абсолютной свободе: детям разрешается делать все, чего те пожелают; родители ни в чем их не сдерживают, не бьют и не бранят… Помимо всего прочего, они никогда не обсуждают свои дела непосредственно – только через посредника; даже отец и сын никогда не интересуются делами друг друга, не обсуждают никакие проблемы, не дают друг другу советов и ни о чем не предупреждают – все делается исключительно через третьих лиц. Поэтому всякое серьезное деловое общение с ними очень замедлено и затруднено. Местные обычаи и законы так необычны и так противоречат здравому смыслу, что научить их жить в соответствии с нашими законами чрезвычайно трудно…»

Естественно, что в планы португальских иезуитов не входило, чтобы кто-либо из европейцев, а тем более голландцы или англичане, нарушали их монополию в Японии на торговлю и на распространение христианства. По словам Адамса, иезуиты представили японцам команду «Лифде» как пиратов и разбойников, которые явились в Японию не торговать, а грабить и убивать. Когда же иезуиты узнали о запасах оружия и боеприпасов, хранящихся в трюмах «Лифде», то воспользовалась этим, чтобы очернить участников экспедиции еще больше, утверждая, что мирное торговое судно никогда не имело бы на борту столько оружия и боеприпасов, а раз так, то они не торговцы, а пираты.

Однако Токугава Иэясу не поддался на уговоры убить чужестранцев. Движимый естественным любопытством узнать, что это за люди, которые отличаются от португальцев и так им ненавистны, он повелел доставить к нему командира корабля. Голландец Якоб Квакернак, капитан «Лифде», был еще слишком слаб после перенесенных испытаний и вряд ли выдержал бы такое путешествие. Поэтому выбор и пал на Адамса. Ему поручили эту миссию не только потому, что он оказался вторым по старшинству после капитана, но еще и потому, что он хорошо говорил на португальском языке, который в то время был главным средством общения между японцами и европейцами.

В письме, которое Адамс отправил своей жене в Англию в октябре 1611 года, свою первую встречу с Токуга Иэясу он описал так: «12 мая 1600 года я прибыл в город, где проживал великий король, который приказал доставить меня ко двору. Его дворец – прекрасное здание, богато украшенное позолотой. Он встретил меня очень приветливо, даже, я бы сказал, благосклонно, подавая мне различные знаки, часть которых я понял. Наконец появился человек, говоривший по-португальски. Через него король задал мне ряд вопросов: откуда мы родом, что побудило нас отправиться в столь далекое путешествие и прибыть в его страну…»

Адамс объяснил, что он англичанин, и вкратце рассказал об Англии и о том, где эта страна расположена. Затем мореплаватель сообщил, что англичане уже давно хотят торговать со странами Дальнего Востока, так как производят такие товары, которых нет на Востоке, и, наоборот, в восточных странах имеются такие товары, что пользуются большим спросом у англичан. При таких обстоятельствах торговля была бы выгодной для обеих сторон.

Иэясу слушал очень внимательно. Он понял, что пытается объяснить ему Адамс. Однако в глубине души у него оставалось сомнение в правдивости его слов. Возможно, он думал, что торговля – не главная цель их прибытия в Японию. И кто знает, может быть, обвинения португальцев не лишены оснований, ведь нельзя отрицать, что трюмы «Лифде» набиты оружием и боеприпасами, что само по себе уже подозрительно… Поэтому Иэясу спросил Адамса, участвует ли Англия в каких-либо войнах. Ответ англичанина последовал незамедлительно, и он весьма понравился Иэясу:

– Да, – сказал Адамс, – Англия воюет, но не со всеми странами, а только с испанцами и португальцами. С остальными народами англичане живут в мире.

Иэясу был удовлетворен этим ответом и перевел разговор на другую тему. Он задал Адамсу вопрос, поклоняется ли он каким-нибудь богам, и смелый моряк честно и просто ответил, что верит лишь в одного бога – создателя небес и земли. Иэясу вновь переменил тему и попросил Адамса показать ему путь из Англии в Японию. Англичанин предусмотрительно взял с собой карты и лоции и показал маршрут своего плавания от берегов Голландии через Атлантический океан, Магелланов пролив и Тихий океан в Японию. Иэясу, знания которого в области географии были самыми посредственными, нашел этот рассказ довольно увлекательным, хотя и с трудом поверил в его правдивость. Близилась полночь, и Иэясу дал понять, что на сегодня его любопытство вполне удовлетворено.

Однако перед тем как отпустить Адамса, он задал ему еще один вопрос. Он хотел точно знать, какие товары для торговли находились на «Лифде». Адамс зачитал список товаров, который был у него с собой. Затем, понимая, что аудиенция подходит к концу, Адамс смело попросил разрешения для него и голландцев торговать с японцами, как это делали испанцы и португальцы. Иэясу ответил что-то слишком быстро, и Адамс ничего не понял. Затем без дальнейших объяснений Адамса вывели от сёгуна и заточили в тюрьму, где он должен был ждать решения своей судьбы и судьбы своих товарищей.

Надо сказать, что на Иэясу англичанин произвел весьма благоприятное впечатление, хотя его и не покидали сомнения относительно истинных целей иноземцев. Ему особенно не давало покоя большое количество оружия и боеприпасов, которое те привезли на своем судне. Поэтому через два дня он вновь приказал привести к себе Адамса и на этот раз долго и много расспрашивал его о войнах, которые ведет Англия, и о причинах вражды между англичанами, с одной стороны, и испанцами и португальцами – с другой. Адамс подробно ответил и на эти вопросы, и снова Иэясу остался им доволен. Тем не менее его опять отправили в ту же тюрьму, только теперь был отдан приказ обращаться с ним вежливо.

Хотя Адамс и заметил значительную перемену к лучшему в обращении с ним, его пребывание в тюрьме на этот раз было особенно тяжелым. Оно длилось шесть недель, и он ничего не знал о том, что происходит за ее стенами: каковы замыслы иезуитов и удалось ли им склонить Иэясу на свою сторону. Каждый день Адамс ждал смертного приговора, а эта перспектива была не из приятных, тем более что он был немало наслышан о тех страшных пытках, которым в Японии подвергают приговоренных к смертной казни.

Памятный монумент на месте дома Адамса в Токио.

Наконец шесть мучительных недель полного неведения истекли, и Иэясу вновь послал за Адамсом и опять имел с ним продолжительную беседу, во время которой задавал ему много вопросов. В ходе встречи последние сомнения Иэясу в искренности слов Адамса рассеялись, и он выказал ему благосклонность и с готовностью удовлетворил его просьбу позволить ему присоединиться к своим товарищам.

Пока Адамс находился в заключении, «Лифде» по приказу Иэясу отвели в порт Осака, где находились и остальные члены его экипажа, оставшиеся в живых. Когда моряки увидели Адамса, радость их была столь велика, что некоторые не могли сдержать слез. Адамса весьма удивило такое бурное проявление чувств. Но друзья поведали ему, что до них дошли слухи, будто он убит по приказу Иэясу, и они уже не чаяли увидеть его живым.

После того как радость встречи утихла, Адамс решил узнать, что стало с его личными вещами, оставленными на судне. Он очень огорчился, увидев, что все, в том числе морские инструменты и книги, исчезло. У Адамса остались лишь те карты, которые он брал с собой к Иэясу, да та одежда, что была на нем. Остальные члены команды также лишились своего имущества, поэтому моряки обратились с жалобой к Иэясу, и тот приказал, чтобы европейцам немедленно вернули все, что у них украли. Однако из страха перед наказанием виновные еще надежнее спрятали награбленное, и лишь очень немного из вещей было возвращено потерпевшим. Но зато им заплатили 50 тысяч испанских дублонов, которые почти полностью пошли на оплату питания и жилища за то время, что команда прожила в этой стране.

Вскоре среди голландцев начался ропот, который усилился, когда японцы официально объявили, что никто из членов экипажа не имеет права покидать их страну. После этого известия трое или четверо голландцев потребовали, чтобы все оставшиеся деньги были поделены между членами команды. И хотя Адамс и капитан «Лифде» Якоб Квакернак как могли противились этому требованию, им пришлось уступить, так как они оказались в меньшинстве. Поэтому все, что осталось от 50 тысяч дублонов, было поровну разделено между моряками, после чего они распрощались друг с другом и разошлись по стране. И вот что интересно: ни о ком из них, кроме Адамса, Квакернака и еще одного моряка, с тех пор ничего не известно. Впрочем, чтобы как-то помочь морякам, Иэясу проявил такую щедрость, что распорядился назначить каждому из них небольшую годовую пенсию и ежедневный рисовый паек в два фунта. Судьба, однако, благосклонно обошлась с Адамсом, он был обласкан Иэясу, так как сёгун ценил в нем интересного собеседника и часто за ним посылал. Как-то во время одной из таких бесед Иэясу намекнул: неплохо было бы, если бы Адамс построил ему корабль по европейскому образцу, поскольку из рассказов англичанина следовало, что он учился в Англии корабельному делу. Адамс всячески отрицал свои способности к плотницкому ремеслу, объясняя, что он всего лишь штурман.

Но Иэясу все чаще возвращался к этой теме. Он успокоил Адамса, сказав, что в случае неудачи тот не будет нести никакой ответственности и репутация его из-за этого нисколько не пострадает. И Адамс приступил к работе. С помощью старательных японских мастеров по образцу «Лифде» был построен корабль водоизмещением восемьдесят тонн. Это был настоящий успех, и Иэясу остался очень доволен. Он все больше и больше доверял Адамсу, посвящал в свои секреты, и вскоре англичанин стал не только другом великого правителя, но и его советником. Более того, одаренному моряку пришлось испытать свои силы и на учительском поприще: он преподавал Иэясу основы математики, которой тот весьма заинтересовался. Позже Адамс стал придворным переводчиком сёгуна и в этом своем новом качестве вытеснил занимавшего до него эту должность иезуита Родригеса Цудзу.

Такая разнообразная деятельность заслуживала награды, и она поистине оказалась царской. Для начала он дал Адамсу новое имя – Андзин-сама, что значит «Главный штурман», а позднее подарил большое поместье Миура в Хэми (современный город Йокосука, префектура Канагава), около 80–90 крестьян и два меча, подтверждавшие его статус самурая. Также Адамс был удостоен звания «хатамото». Иэясу постановил, что отныне шкипер Уильям Адамс мертв и рожден самурай Андзин Миура, так как мужчине в Японии при посвящении в самураи дается новое имя, более соответствующее его положению. Причем гербом Андзина Миуры по личному указанию Иэясу Токугавы стала пушка.

Теперь положение Адамса стало таким прочным, что он решил жениться, тем более что шансов когда-либо вернуться на родину у него практически не оставалось. Выбор его пал на влюбленную в него дочь Магомэ Кагэю – чиновника, ведавшего почтовой станцией на одной из главных дорог Японии. Магомэ Кагэю, несмотря на ответственный пост, не принадлежал к числу японской знати, поэтому нет никаких сомнений в том, что, взяв в жены его дочь, Уильям Адамс не преследовал корыстных целей, а женился по любви. Миссис Адамс оказалась любящей женой и прекрасной матерью. Она родила ему сына Джозефа и дочь Сюзанну, и брак их был счастливым. Тем не менее, у Адамса от другой японской женщины родился еще один ребенок. Эта женщина жила в Хирадо, в небольшом городке на западном побережье острова Кюсю, однако в Японии это было в порядке вещей.

Хотя по воле Иэясу Адамс стал крупным землевладельцем, жизнь сельского жителя его совсем не привлекала. Он интересовался торговлей и в связи с этим купил себе дом в Нихомбаси, одном из районов Эдо. Вскоре Уильям стал настолько влиятелен, что португальские иезуиты начали всерьез беспокоиться, удастся ли им заставить этого англичанина покинуть Японию. Они предложили ему свои помощь, но Адамс отказался от их предложения, ссылаясь на то, что по многим причинам император просто не даст ему разрешения на отъезд.

Однако Адамса часто мучила тоска по дому, и тогда желание вернуться на родину, снова увидеть жену и ребенка, друзей и знакомых становилось просто невыносимым. В 1605 году, после очередного приступа ностальгии, он еще раз обратился к Иэясу с просьбой разрешить ему покинуть Японию, но тот был непреклонен в своем решении не расставаться с Уильямом Адамсом.

Однако он разрешил Якобу Квакернаку и Мельхиор ван Сантворту покинуть Японию, чтобы найти своих соотечественников и установить с ними связь. Они взяли с собой письмо от Иэясу, в котором тот приглашал голландцев торговать в Японию, и, конечно же, письма Адамса к жене и друзьям в Англию.

Их миссия удалась, так что и письма Адамса и Иэясу были доставлены куда надо, а вскоре в Японию пришли сразу два голландских корабля. Адамс сопровождал прибывшую на них делегацию, и только благодаря его содействию Иэясу предоставил голландцам право торговать во всех портовых и даже отдаленных от моря городах, а также разрешил основать постоянно действующий торговый пост в Хирадо. Таким образом Адамс оказал неоценимую услугу голландцам в их переговорах с Иэясу, да и не только в этом. Он был настолько любезен, что предложил им остановиться в Эдо и жить в его доме во время переговоров. Адамс столько времени тратил на голландских купцов, что совсем забросил собственные дела. Голландцы понимали это и были ему весьма благодарны за все те усилия, которые он прилагал, чтобы обеспечить успех их предприятия. В знак признательности они преподнесли ему в подарок несколько рулонов ткани. Завязавшаяся таким образом на японской земле тесная дружба между Адамсом и голландцами продолжалась до самой его смерти.

Даже когда голландцы и англичане начали соперничать друг с другом за господство на морях Дальнего Востока и голландские корабли привели в гавань Хирадо захваченные в плен английские суда, Адамс не изменил этой дружбе, хотя его поведение в такой ситуации вызвало крайнее негодование соотечественников. Следует отметить, что руководство голландской Ост-Индской компании весьма ценило услуги Адамса и старалось выполнить любую его просьбу, если англичанин к ним обращался, хотя, находясь далеко от Японии, не было с ним лично знакомо и поддерживало лишь чисто деловые отношения. Но именно неоценимость услуг Адамса компании и явилась причиной того, что голландцы делали все, чтобы как можно дольше сохранить в тайне от него тот факт, что и англичане стали торговать в Ост-Индии. Голландцы не хотели, чтобы их английские конкуренты узнали о чрезвычайно выгодном японском рынке, и прилагали все усилия, чтобы сведения о нем не дошли до англичан. Они даже запретили членам экипажей голландских судов передавать письма из Японии в Европу и обратно. Адамс и не подозревал, что письма, которые он доверял своим голландским друзьям, уничтожали чиновники компании, чтобы не допустить в Японию англичан.

Поскольку в это же самое время дорогу в Японию проложили испанцы, Адамс поспешил убедить сёгуна в том, что их цель состоит в следующем: в те страны, которые они намереваются захватить, сначала посылают монахов-францисканцев и иезуитов, в чьи обязанности входит обратить как можно больше людей в католичество. Когда же эта задача успешно решена, король Испании отправляет туда войска и местные новообращенные им в этом помогают!

Адамс поведал, что при помощи такой тактики испанцы уже подчинили себе огромные территории в Европе, Америке и Азии. А так как голландцев и англичан возмущают цели и методы испанцев, то они совместно борются против этих завоевателей. Адамс высказал также и собственные опасения относительно предложения испанцев провести картографирование японского побережья. Он считал неблагоразумным разрешать испанцам продолжать эту работу, утверждая, что ни один европейский монарх не позволил бы такого испанцам, так как ни у кого не возникло бы сомнений: подобное исследование прибрежной линии ведется лишь для того, чтобы обеспечить успешную высадку своих войск при нападении на эту страну.

В итоге испанцы в Японии потерпели неудачу и в октябре 1613 года покинули Японские острова. Они отплыли, едва простившись с Адамсом, которого считали виновником своих бед и обвиняли его в том, что он настроил сёгуна против их миссионерской деятельности в Японии и что именно по его милости им не удалось склонить Иэясу на свою сторону.

Позднее португальские и испанские хроникеры с возмущением писали, что Адамс представил в глазах Иэясу папу римского и испанского короля как двух самых страшных разбойников на свете, и называли моряка самым «ужаснейшим еретиком, какого только можно себе представить». Такую репутацию он заслужил за нескрываемую неприязнь к римскому католицизму, и, видимо, по меркам того не толерантного времени это было действительно так.

В 1614 году в Урага произошел забавный случай с одним самоуверенным молодым францисканским монахом, который попытался взять верх над непокорным еретиком. Этот монах в одной из своих душеспасительных бесед с Адамсом старался убедить его, что искренняя вера может творить чудеса. Адамс с презрением высмеял его, и тогда монах, чрезвычайно задетый таким отношением, необдуманно пообещал воочию доказать неопровержимость своих слов. На вопрос, как он собирается это сделать, монах ответил, что пройдет по морю, аки посуху, и докажет всесильность истинной веры. Скептически настроенный Адамс, рассмеявшись, спросил о дате и месте представления, которое он был бы не прочь посмотреть. Монаху пришлось назначить время для своей «морской прогулки». Известие об этом молниеносно разнеслось по округе, и когда в назначенный час монах пришел на берег моря, там, кроме Адамса, собрались целые толпы любопытных.

Надо отдать должное мужеству монаха, отстаивавшего свои убеждения, – он сдержал слово и появился на берегу с большим деревянным крестом. С благоговением приложившись к нему, он торжественно вошел в море под любопытными взглядами собравшихся. Но, увы, святому отцу так и не удалось пройти по волнам – он тотчас же погрузился в пучину. Монах наверняка утонул бы, не подоспей друг Адамса Мельхиор ван Сантворт, который вскочил в лодку, поплыл за ним и вскоре выудил поборника истинной веры из воды. На следующее утро Адамс пошел навестить незадачливого монаха, дабы осведомиться, как тот себя чувствует после купания. Его ждал довольно холодный прием. Монах продолжал упорствовать в своей теории чудес, утверждая, что чуда не произошло лишь по вине Адамса, чье неверие испортило все дело.

Подобный религиозный фанатизм не мог не беспокоить Иэясу, который исповедовал традиционную японскую религию, считал ее основой для поддержания общественного и политического порядка в стране и опасался, что распространение новой веры может подорвать власть сёгуната. Кроме того, ему не давал покоя рассказ Адамса о том, как испанский король использует иезуитов и францисканских монахов для завоевания других стран. Несмотря на твердую уверенность в неуязвимости Японии, Иэясу беспокоили те последствия, к которым могла привести религиозная активность испанцев и португальцев, и в конце концов он решил с ней покончить.

В 1614 году Токугава Иэясу отдал приказ всем миссионерам-христианам покинуть Японию, а их церкви закрыть. Под угрозой смерти он запретил японцам исповедовать христианство. Однако он не слишком рьяно проводил свой указ в жизнь, опасаясь, что это может помешать торговле с испанскими колониями. Настоящие гонения на христианство начались позднее.

Между тем руководство Ост-Индской компании, получив сведения о том, что в Японии живет Уилл Адамс, отправило туда английский корабль под командованием капитана Сэриса. В инструкции, выданной ему, указывалось: «…желательно, чтобы, прибыв в Японию, Вы нашли удобную и безопасную гавань, где можно было бы вести торговлю, предложив для продажи ткани, свинец, железо и другие наши отечественные товары, и постарались бы при этом выяснить, какие товары пользуются там наибольшим спросом… а также поговорить и посоветоваться с представителями других факторий, в особенности с Уильямом Адамсом, англичанином, который в настоящее время проживает в этой стране и, как мы слышали, пользуется неограниченным расположением короля. В частности, крайне важно выяснить у него, каким образом можно вручить письма Его Величества, которые мы с Вами посылаем, какие и кому преподнести подарки, кто должен их вручать и как вообще должна происходить эта церемония… Далее, если вышеупомянутый Уильям Адамс, хорошо знакомый с жизнью и обычаями этой страны, заверит Вас в успехе предприятия и гарантирует его безопасность со стороны королевской власти, и если Вы будете уверены, что товары Компании найдут хорошего покупателя и принесут немалый доход, то с согласия Ричарда Кокса и других представителей Компании, находящихся на борту Вашего судна, можете основать там факторию, оставив в Японии на Ваше усмотрение наиболее подходящих представителей Компании для организации предприятия, а также необходимое количество товаров для налаживания торговли и функционирования фактории… Кроме того, в том случае, если Уильям Адамс перед Вашим отплытием из Японии обратится к Вам с просьбой отвезти его на родину, чтобы навестить жену и детей, предоставьте ему удобную каюту и обеспечьте, насколько это возможно, всем необходимым…»

Отправившись в путь 18 апреля 1611 года, Сэрис 24 октября того же года прибыл в Бантам в Ост-Индии. После того как пряности и другие товары были погружены в трюмы «Гектора» и «Томаса», согласно инструкции он отправил их назад в Англию, а сам на «Клоуве» 15 января 1613 года покинул Бантам и взял курс на Японию. 12 июня 1613 года судно прибыло в Хирадо. Наконец-то мечта Адамса сбылась. Его соотечественники, подобно представителям других крупнейших морских держав Западной Европы, прибыли в Японию, чтобы вести с ней выгодную торговлю, и в этом была немалая заслуга самого Адамса.

Однако прошло немало времени, прежде чем Адамс узнал о прибытии английского корабля и смог подняться на его палубу. Встречали Уильяма с большими почестями, и даже дали торжественный залп из трех орудий. На борту «Клоува» его ждали Сэрис и другие английские купцы. Нетрудно представить себе, какие чувства охватили англичанина в ту минуту, когда после столь длительного перерыва он вновь услышал родную речь. Наконец все были представлены друг другу; отзвучали последние слова взаимных приветствий и поздравлений. Сэрис пригласил Адамса и купцов последовать за ним в дом, который он арендовал у японцев в качестве английской резиденции. Когда они подъехали к зданию, «Клоув» еще раз дал залп в честь Адамса, на этот раз из девяти орудий. Таким образом, Сэрис продемонстрировал глубокое уважение к Адамсу всем жителям этого японского города, собравшимся посмотреть, как процессия англичан шествует в свою резиденцию. Сэрис ступил на порог английской резиденции с чувством удовлетворения – он сделал все от него зависящее, чтобы Адамс остался доволен.

Однако радость от встречи оказалась весьма кратковременной. Впоследствии Сэрис записал в своем дневнике, что Адамс разговаривал и вел себя как «настоящий японец», а Адамсу не понравились высокомерие и заносчивость его соотечественников.

Чтобы придать больший вес своей миссии, руководство Ост-Индской компании поручило Сэрису передать сёгуну письмо, подписанное королем Англии Яковом I, в котором говорилось: «Яков I, волею всемогущего Господа, король Великой Британии, Франции и Ирландии, защитник христианской веры, и прочее, и прочее, приветствует светлейшего и могущественного императора Японии и т. д.

Высочайший и светлейший Император!Ничто на свете так не способствует приумножению славы и доброго имени суверенных монархов, как распространение их славы среди других далеких народов, поэтому, узнав в последние годы от некоторых наших подданных, которые ведут торговлю с различными странами, соседствующими с Вашей страной, о величии и могуществе Вашей державы, мы осмеливались поручить нашим подданным отправиться в Вашу страну, чтобы снискать Вашу дружбу и наладить с Вами отношения, дабы обмениваться такими товарами наших стран, которые представляют взаимный интерес для обеих держав. Мы не сомневаемся, что Ваше великодушие и расположение будут настолько велики, что Вы не только примите наших представителей со всей благосклонностью, но и окажете им всяческую поддержку и покровительство, дабы помочь им основать в Вашей стране торговую факторию, обладающую такой свободой и гарантиями, которые способствовали бы получению взаимовыгодных прибылей для обеих сторон. Что касается нас, то мы со своей стороны готовы создать все необходимые условия в нашем государстве и в странах нашего королевства для тех Ваших подданных, которые пожелали бы наладить с нами отношения. Мы молим всемогущего бога благословить Вас и ниспослать Вам всяческого процветания и побед над врагами. Написано в Вестминстерском дворце января восьмого года нашего правления Великобританией, Францией и Ирландией».Ответ сёгуна королю Якову I был написан в поэтическом, витиеватом восточном стиле и гласил следующее: «Минамото-но Иэясу из Японии отвечает Его Чести Правителю Игаратэйра (Англии) через морского посланника, проделавшего изнурительный и долгий путь. Мы впервые получили от Вас письмо, из которого узнали, что правительство Вашей почтенной страны, как это явствует из письма, следует истинному пути. Я лично получил многочисленные подарки от Вашей страны, за что чрезвычайно признателен. Я последую Вашим советам относительно развития дружественных отношений и налаживания взаимных торговых контактов между нашими странами. Несмотря на то, что нас разделяют десять тысяч лиг туч и волн, наши страны, как оказалось, близки, друг Адамс. Я посылаю Вам скромные образцы того, что может производиться в нашей стране. Все перечислено в сопроводительном листе. Выражаю свое почтение. Берегите себя: все в этом мире изменчиво.18-й год эры Кэйте (4 октября 1613 г.)».

Впрочем, английский король Яков I с присущей ему шотландской подозрительностью не поверил тому, о чем после этого сообщалось из Японии. Более того, он прямо заявил, что никогда в жизни ему не приходилось сталкиваться с такой наглой ложью. Ну а капитан Сэрис в итоге так и не сумел подружиться с Уиллом Адамсом, не слушал его советов, а тот, в свою очередь, был этим страшно возмущен. Не понравилась ему и сумма в 100 фунтов стерлингов, которую ему удалось выторговать у Сэриса, поскольку он сам считал, что его услуги стоят намного больше. Дошло до того, что, когда Токугава Иэясу после многих настойчивых просьб все-таки разрешил Уиллу вернуться в Англию, тот отказался, а в письме домой, отправленном домой в 1614 году на том же «Клоуве», написал, что отказ вернуться на родину был вызван «различными оскорблениями в мой адрес, к которым я не привык…».

Ну а кроме действительных и мнимых обид на Сэриса существовала и еще одна очень важная причина, удерживавшая его в этой стране, – жена-японка и дети, которых он, без сомнения, очень любил. В конечном счете все это повлияло на его решение остаться в Японии.

Он подписал контракт с английский Ост-Индской компанией и в письме, которое вскоре после этого написал своим новым работодателям, заверил их, что в его лице они найдут честного и преданного работника, подобного тем, которые служили в компании до него. И пока он живет в Японии, товары и вся собственность Ост-Индской компании останутся в сохранности и за ними будет такой же тщательный присмотр, как за домом и товарами самого сэра Томаса Смита, главы Ост-Индской компании, а все намеченное компанией будет выполнено, так как сам сёгун обещал Адамсу свою поддержку… А вот Сэрис, напротив, постарался всячески его принизить и оклеветать, но когда он вернулся на своем судне в Англию, оказалось, что он и сам далеко не безгрешен. Нарушив строгие инструкции, он купил за свой счет много товаров в надежде выгодно продать их в Англии. К тому же в результате обыска, произведенного в его каюте, было обнаружено множество порнографических книг и картинок сюнга, которые он приобрел в Японии. Руководство Ост-Индской компании было так этим шокировано, что специально созванное заседание постановило «изъять у Сэриса всю грязную литературу» и подвергнуть ее публичному сожжению!

Сам Адамс в 1614–1619 годах совершил несколько плаваний в Сиам, причем вел вахтенный журнал, который, к счастью для нас, уцелел и в настоящее время находится к Оксфорде, в Бодлеанской библиотеке. Журнал состоит из 79 листов японской рисовой бумаги, на которых Адамс ежедневно записывал все происходящее; встречаются и грубо сделанные рисунки, которые иллюстрируют ту или иную запись. Первое же его путешествие (в целом неудачное) привело к неожиданному открытию в совсем иной области: Адамс обнаружил, что на островах Рюкю растет съедобный клубень, гораздо более сладкий и крупный, чем картофель, найденный европейцами в Северной Америке. Адамс привез в Японию несколько таких съедобных клубней, и там их посадили в саду при английской фактории в Хирадо. Таким образом, батат впервые попал в Японию благодаря именно Уильяму Адамсу, и уже только за одно это японцы должны были быть ему весьма благодарны.

Между тем друг и покровитель Адамса Токугава Иэясу незадолго до этого умер, и сёгуном стал его сын Хидэтада, чье отношение к европейцам было совсем не таким, как у его отца. К тому же он не особенно благоволил и к Адамсу, так как испытывал к нему тайную ревность из-за того влияния, которое тот оказывал на его отца. Была и еще одна причина охлаждения нового сёгуна к Адамсу и его соотечественникам – религия. Хидэтада гораздо враждебнее, чем Иэясу, относился к католикам, да и вообще к христианам, так что все вместе это лишь усилило подозрительность Хидэтада. Тем не менее земельного участка, дарованного Иэясу Адамсу, он его не лишил. Ну а о том, как выглядел этот участок, мы знаем из дневника Ричарда Кокса, руководителя фактории в Хирадо: «Около 10 часов утра мы направились в сторону Оренгава (Урага) и часа за два до того, как стемнело, прибыли в Фебе (Хэми), где провели всю ночь. Нас принимала жена капитана Адамса и двое его детей. Фебе – владение, дарованное капитану Адамсу покойным императором на вечные времена. Оно перейдет по наследству к его сыну Джозефу. Имение состоит из более чем ста ферм, или хозяйств, не считая мелких дворов, на которых работают его вассалы, и Адамс полноправен распоряжаться их жизнью. Они его рабы, и он обладает над ними неограниченной властью, подобной той, которую любой князь в Японии имеет над своими вассалами. Его многочисленные арендаторы преподнесли мне в качестве даров фрукты: апельсины, фиги, груши, каштаны и виноград, который в изобилии произрастает в этих местах…»

Вскоре после этого Адамс решил прекратить деловые отношения с Ост-Индской компанией. По условиям подписанного 24 декабря 1613 года контракта он обязывался служить компании в течение двух лет, но когда формальный срок договора истек, Адамс продолжал свою деятельность в интересах компании, хотя никакого официального продления контракта не было. Но условия службы устраивали его все меньше и меньше, и в итоге его сотрудничество с ней закончилось. Между тем его положение в Японии тоже пошатнулось. Хидэтада заявил, что не предоставит англичанам больших привилегий, чем те, которыми пользуются прочие иностранцы в Японии, и ограничил английскую торговлю портом Хирадо. В дополнение к этим неприятностям советники сёгуна сообщили Адамсу, что Хидэтада не будет отвечать на письмо короля Якова I, поскольку оно адресовано его отцу Иэясу, который к тому времени уже скончался. Подобные неудачи могли бы сломить любого, но только не такого стойкого человека, как Адамс. Он с подлинно японским стоицизмом и настойчивостью продолжал оставаться при дворе, почтительно умоляя сёгуна: если он не может даровать привилегию неограниченной торговли, то пусть, по крайней мере, будет настолько благосклонен, чтобы выдать англичанам два разрешения на торговлю (госён): одно – для плавания в Сиам, а другое – в Кохинхину. В конце концов настойчивость Адамса принесла свои плоды, и Хидэтада согласился выдать два таких разрешения. Правда, Хидэтада оставил за Адамсом статус японского вельможи и торговые ограничения на него не распространялись. Поэтому Адамс продолжал собственноручно покупать и продавать товары по всей Японии и время от времени, делая одолжение своим старым друзьям, провозил также товары Ост-Индской компании и продавал их, выдавая за свои собственные.

Из бухгалтерских книг, которые вел Ричард Кокс в Хирадо, можно увидеть, что с декабря 1617 года по март 1618 года Адамс очень помог Ост-Индской компании в сбыте ее товаров в разных частях Японии; кроме того, он собирал для компании долги в Киото и других местах. Причем Уильяму Адамсу, ради того чтобы помочь фактории в Хирадо, часто приходилось идти на значительный риск. Так, в декабре 1617 года он воспользовался своими связями с японским губернатором города Сакаи, чтобы добиться от него разрешения купить большое количество оружия и амуниции для отправки через Ост-Индскую компанию в Сиам. Подобные торговые сделки были весьма выгодны, но в то же время и крайне опасны, поскольку сёгун строго-настрого запретил экспорт оружия и снаряжения из Японии.

И все же произошел случай, который свидетельствует о том, что, хотя Хидэтада лично не питал добрых чувств к Адамсу, в какой-то мере он сохранял суеверное уважение к бывшему поверенному своего отца. Пока Адамс ожидал при дворе ответа на очередную просьбу о разрешении на выезд, в небе над Токио появилась комета, и Ходэтада был так напуган этим знамением, что призвал к себе Адамса и попросил истолковать его смысл. Адамс сказал, что кометы – это предвестники войны, но тут же поспешил заверить сёгуна, что в данном случае войны произойдут в Европе, а не в Японии. (Удивительно, но это случилось в том самом 1618 году, когда в Европе действительно началась опустошительная Тридцатилетняя война!)

Хотя Адамс пытался воспользоваться этой неожиданной аудиенцией для того, чтобы вновь обрести расположение сёгуна, он в итоге все-таки потерпел неудачу, поскольку Хидэтада больше уже никогда не обращался к нему за советом. Время, когда этот англичанин имел огромное влияние в Японии, безвозвратно прошло.

16 марта 1619 года, приблизительно месяца через три после посещения двора сёгуна, Адамс вновь ушел в плавание, которое на этот раз оказалось для него последним. Вернувшись из него, он почувствовал, что болен, и, проболев какое-то время и ощущая скорый конец, пригласил двух служащих фактории в качестве душеприказчиков. Завещание, которое у него хватило сил продиктовать и подписать начиналось так: «Во имя Господа Бога, аминь. 16 мая 1620 года. Я, Уильям Адамс, моряк, который прожил в Японии 18–20 лет, будучи телесно больным, но в здравом уме, – да воздадим хвалу всемогущему господу, – делает настоящее завещание, содержащее мою последнюю волю, в следующей форме и порядке. Во-первых, я вверяю свою душу всемогущему Господу, моему создателю и избавителю, с надеждой, что любящий его сын заслужил вечную жизнь. Далее завещаю, чтобы мое тело было предано земле, откуда оно и произошло.

…я желаю, чтобы мои деньги и все, чем я владею здесь, в Японии, или в любой другой восточной стране, было поделено на две равные части, из коих одну завещаю моей любимой жене и дочери в Англии, а другую – моим двум любимым детям Джозефу и Сюзанне, проживающим в Японии…»

Далее в завещании говорилось о многочисленных подарках друзьям и знакомым, как в Японии, так и в Англии. Так, глава фактории Ричард Кокс получил прекрасный длинный меч Адамса, пожалованный ему Иэясу как самураю, его карты, лоции и небесный глобус; его помощнику Итону достались книги Уильяма и навигационные инструменты; Джон Остервик, Ричард Кинг, Абрахам Сматх и Ричард Хадсон, которые находились у постели больного, стали обладателями самых лучших его кимоно. Не забыл он и о своих японских слугах. Слуге Энтони он даровал вольную и преподнес небольшую сумму денег, чтобы тот мог начать новую жизнь, а служанке Джугасе подарил деньги и одежду. В заключение он распорядился, чтобы все его мечи, за исключением того, который был подарен Коксу, были переданы его сыну Джозефу.

Через шесть дней после смерти Адамса, согласно его воле, Кокс и Итон составили полную опись его движимого имущества, которое оценивалось приблизительно в 500 фунтов стерлингов – весьма значительную сумму по тому времени. Учитывая, что Адамс владел большим поместьем в Хэми, собственными домами в Эдо и в других районах страны, становится ясно: он умер довольно богатым человеком, хотя большая часть его состояния была, безусловно, вложена в землю и недвижимое имущество.

Кокс и Итон добросовестно выполнили все условия завещания. Английской жене Адамса была выслана сумма денег, составляющая ее долю от наследства супруга. Однако Кокс позаботился, чтобы эти деньги достались не только одной миссис Адамс, а были поровну поделены между нею и дочерью. В письме от 13 декабря 1620 года, адресованном на имя Ост-Индской компании, Кокс пояснил последнюю волю Адамса: «Он не хотел, чтобы его жена получила все наследство – ведь она могла снова выйти замуж, и в таком случае ребенок остался бы без гроша; поэтому Адамс пожелал, чтобы наследство было поровну поделено между матерью и дочерью…»

Оказалось, что кроме состояния, которым Адамс владел в Японии, он оставил имущество, хотя и не столь значительное, в Англии. Оно было оценено приблизительно в 165 фунтов стерлингов, и 8 октября 1621 года английская миссис Адамс унаследовала его в соответствии с английским законом.

Таким образом, вдова Адамса в Англии не осталась обиженной. Да и, в сущности, с того самого момента, как Адамс установил постоянный контакт с Англией, он не забывал о жене и дочери, которых оставил на родине. Адамс регулярно посылал им деньги через Ост-Индскую компанию. Так, например, 3 мая 1614 года компания выплатила миссис Адамс 20 фунтов стерлингов от имени ее мужа. Кроме регулярной материальной поддержки правление Ост-Индской компании назначило ей ежегодную пенсию в размере 5 фунтов. Адамс всегда честно компенсировал компании все эти расходы: в некоторых случаях деньги удерживались из его жалования, которое он получал в Японии, а иногда он сам посылал ей деньги домой через лондонское отделение Ост-Индской компании.

Книга в книге. «Чистый Восток и очень грязный Запад»

В романе Джеймса Клейвелла «Сёгун» Джон Блэксорн (по сути дела, это тот же Уилл Адамс) все время вынужден сравнивать – «у них и у нас», и получается так, что при всех кажущихся ему несообразностях японской культуры она оказывается выше европейской, и это не японцам следует учиться у них, европейцев, а им, европейцам, следует учиться у японцев!– Кику-сан говорит, что ваше мнение так много значит для нас. Я согласна с ней, Анджин-сан. Вы сегодня заставили меня почувствовать гордость за нас, японцев. Но, конечно, это совсем не так ужасно, как вы рассказываете.– Это хуже. Это трудно понять, еще труднее объяснить, вы никогда не жили там. Видите ли – на самом деле… – Блэксорн обратил внимание, как они смотрят на него, терпеливо ждут, одетые в яркие разноцветные одежды, такие милые и чистые, комната такая яркая и опрятная, уютная. Мысленно он стал сравнивать все это с его английским домом: солома на земляном полу, дым из открытого кирпичного очага, поднимающийся к отверстию в потолке; только три новых очага с трубами было тогда во всей его деревне, и то только в самых богатых домах. В коттедже две маленькие спальни и одна большая неопрятная комната, служившая кухней, столовой и гостиной одновременно. Ты входил в морских сапогах, летом и зимой, не замечая грязи, навоза, садился на стул или скамейку, дубовый стол был захламлен так же, как и комната, здесь же три или четыре собаки и двое детей – его сын и дочь его умершего брата Артура, ползающих, падающих и играющих на полу. Фелисите готовит, ее длинное платье волочится по грязи и соломе, служанка шмыгает носом и путается под ногами, а Мэри, жена Артура, кашляющая в соседней комнате, лежит при смерти, но никак не умрет.Фелисите, милая моя Фелисите. Ванна раз в месяц, и то летом, в медном корыте. Но лицо, руки и ноги она моет каждый день. Фелисите, всегда прячущая тело до шеи и запястий, закутанная в толстые шерстяные одежды, которые не стираются месяцами или годами, воняющая, как все, искусанная вшами, как все, страдающая от чесотки.И все глупые поверья и убеждения, что чистота может убить, что вода может вызвать простуду и принести чуму, открытые окна могут привести к смерти, что вши и блохи, мухи и грязь, и болезни – все это Божье наказанье за грехи на земле.Блохи, мухи, свежая солома каждую весну, но каждый день – в церковь, а в воскресенье дважды, чтобы выслушать Слово, вкладываемое в вас: ничто не важно, кроме Бога и спасения.Рожденная в грехе, живущая в стыде, обреченная на жизнь в аду, вымаливающая прощение и спасение, Фелисите столь предана Богу и так полна страха перед ним и так стремится на Небо. Потом идет домой обедать. Снимает кусок мяса с вертела и, если он падает на пол, поднимает его, стирает грязь и ест, если собаки не успеют схватить первыми, но всегда бросает им кости. Отбросы все на полу, откуда выметаются и выбрасываются на дорогу. Спит чаще всего в том, в чем ходила днем, и чешется, как собака, все время чешется. Стареет такой молодой и так безобразна уже в молодости, а умрет совсем молодой. Фелисите. Сейчас ей двадцать девять, поседела, осталось уже мало зубов, старая, морщинистая и худая.

Возникает вопрос, знала ли английская миссис Адамс о существовании своей японской соперницы, и если знала, то что она об этом думала? Если знала, то, видимо, принимала деньги по принципу «с паршивой овцы хоть шерсти клок», потеряв всякую надежду когда-нибудь вновь увидеть своего неверного супруга. К сожалению, не сохранилось сведений, позволяющих утверждать, что ей хотя бы что-то было известно о его японской семье, и мы так никогда и не узнаем всех подробностей этого необычного любовного треугольника.

О судьбе обеих жен Уилла Адамса после его смерти известно также очень мало. Вполне вероятно, что английская миссис Адамс снова вышла замуж, так как одна из двух записей в приходской книге церкви Св. Дастона в Степни в 1627 и 1629 годах вполне могла бы относиться к ней. Первая запись, датируемая 20 мая 1627 года, гласит, что Мэри Адамс, вдова, вышла замуж за Джона Экехеда, булочных дел мастера. Вторая запись констатирует, что 30 апреля 1629 года еще одна Мэри Адамс, причем тоже вдова, вышла замуж за Генри Лайнса, моряка из Рэтклиффа. Нет никаких сведений и о судьбе дочери Адамса – Деливеренс, за исключением одного упоминания ее имени в протоколах заседания Ост-Индской компании от 13 августа 1624 года, где говорится, что дочь Уильяма Адамса, Деливеренс, подала прошение на имя Ост-Индской компании по поводу имущества отца. Это единственное упоминание о ней, обнаруженное в исторических документах.

Немного известно и о судьбе японской миссис Адамс и двух ее детей. Сёгун утвердил право сына Адамса на владение имением в Хэми, где Джозеф провел большую часть жизни, возвращаясь из плаваний. Да-да, сын Адамса пошел по стопам отца, выучился на штурмана, и с 1624 по 1635 год не менее пяти раз плавал в Кохинхину и в Сиам. Последние сведения о нем относятся к 1636 году, когда он поставил в Хэми надгробный памятник своим родителям, возможно, в одну из годовщин их смерти. О японской дочери Адамса Сюзанне имеется всего лишь одно упоминание: 1 февраля 1622 года капитан Кокс, который ее очень любил, записал в своем дневнике, что подарил ей отрез тафты и… все.

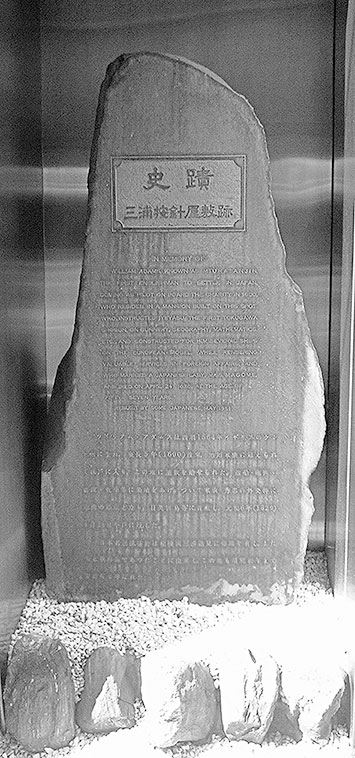

Магомэ, японская жена Адамса, умерла в августе 1634 года и была похоронена в Хэми. Вполне вероятно, что позднее, а возможно, и перед ее смертью останки Адамса были перевезены из Хирадо в Хэми, так как там было поставлено два надгробных памятника, а много лет спустя, в 1798 году, еще и два каменных фонаря. Согласно буддийскому обычаю, Уильям Адамс получил посмертное имя Дзюрё-манъин Гэндзуй-кодзи, а его жена – Кайка-оин Мёман-бику, и в память о них в храме Дзёдодзи близ Хэми стал регулярно куриться фимиам. Со временем их могилы пришли в запустение и фактически были заброшены до тех пор, пока в 1872 году их не обнаружил английский купец Джеймс Уолтер. Благодаря его усилиям, а также помощи японцев и англичан, проживавших в Японии, они были восстановлены. В 1905 году эта территория была выкуплена на деньги, собранные общественностью, и на ней разбили небольшой парк: посадили деревья, цветы и приставили постоянного служителя, в обязанности которого входило следить за состоянием могил.

В 1918 году в этом же парке установили каменную колонну высотой в 10 футов. Торжественное открытие состоялось 30 мая того же года. На колонне высечена длинная надпись на японском языке, повествующая о жизни Уильяма Адамса. Перед смертью он якобы оставил следующий наказ: «Причалив в своих скитаниях к этой земле, я до последней минуты жил здесь в покое и достатке, всецело благодаря милости сёгуна Токугава. Прошу похоронить меня на вершине холма в Хэми, чтобы моя могила был обращена на восток и я мог взирать на Эдо. Мой дух из загробного мира будет защищать этот прекрасный город».

К сожалению, нет никаких доказательств достоверности этих слов: молчит об этом дневник капитана Кокса, да и все другие источники об этом тоже не сообщают. С другой стороны, существование такого наказа не исключается. Недаром на одной из сторон мемориальной колонны мы находим строки, написанные японским поэтом и адресованные уже самому Уильяму Адамсу – стражу города:

«О, штурман, избороздивший немало морей, чтобы прибыть к нам. Ты достойно служил государству и за это был щедро вознагражден. Не забывая о милостях, ты в смерти, как и в жизни, остался таким же преданным; и в своей могиле, обращенной на восток, вечно охраняешь Эдо».

Такой надписи в Японии мог быть удостоен самурай, и это было бы не удивительно. Но ведь в данном случае речь идет об иностранце… Удивительно, но Уильям Адамс, родившийся в Англии, оказался настоящим самураем, и именно это японцы и оценили в первую очередь!

А вот в самой Англии почтить его память решили лишь только в 1934 году. В тот год на его родине в Джиллингеме были собраны средства на постройку мемориальной башни-часов на Уэтлинг-стрит, на старой римской дороге, которая пересекает весь город и выходит к реке Медуэй, с детства знакомой Уильяму Адамсу.

Таким образом, Адамсу наконец-то воздали должные почести как у себя на родине, так и в стране, которая его усыновила. И он вполне это заслужил, так как положение, которого он добился в Японии, было беспрецедентным и вызывало удивление и восхищение его современников. Кокс выразил эти чувства в письме Ост-Индской компании от 14 декабря 1620 года следующими словами: «Я не могу не сожалеть о потере такого человека, как капитан Уильям Адамс, ибо он находился в такой чести у двух японских императоров, как никто из христиан в восточных странах. Он мог свободно входить к ним и вести с ними беседу, в то время как даже многие японские короли не осмеливались на это…»

Ну а затем два с лишним века спустя, когда американцы нарушили затворничество Японии, на которое ее обрекли сёгуны Токугава, их примеру последовали и англичане. В 1855 году в воды Японии вошла английская эскадра, после чего был подписан англо-японский договор, по которому англичанам разрешалось торговать в Нагасаки и Хакодатэ. Позднее эти торговые привилегии распространились на всю страну, и таким образом англичане вновь обрели право на торговлю с Японией.

Что же касается культуры и искусства, то свой след Уилл Адамс оставил и здесь. В 1975 году американский писатель Джеймс Клейвелл опубликовал роман «Сёгун», прообразом главного героя Джона Блэкторна как раз и стал Уильям Адамс. В 1980 году роман был экранизирован в виде одноименного мини-телесериала «Сёгун», в котором роль Джона Блэкторна сыграл Ричард Чемберлен. Несколько более точная история Уилла Адамса, где он назван своим именем, изложена в книге Кристофера Николя «Рыцарь золотого веера», однако там что-то уж слишком много эротики…

Увидеть такого самурая для россиян было, конечно же, весьма удивительно… Ксилография Тоёхара Кунитика. Музей искусств Лос-Анджелеса.