Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 26 Сэкигахара: предательство, решившее судьбу страны

Дальше: Глава 28 Андзин-Миура – самурай-англичанин

Глава 27

Последний этаж замка в Осаке…

Было сто тысяч бойцов

в самурайских дружинах отборных.

Были богатство, и власть,

и удача в сраженьях, а ныне

Все обратилось во прах,

и последняя пала твердыня!

«Повесть о доме Тайра». Автор – монах Юкинага

После битвы при Сэкигахаре у Токугава не было больше никого, кто мог бы оспаривать его власть в стране. Однако Тоётоми Хидэёри, сын Хидэёси, по-прежнему считался потенциальным правителем Японии, а его семья являлась одной из самых богатых и влиятельных в стране. При этом большинство князей продолжало считать, что сёгунат Токугава явление временное. Правда, Исида Мицунари своими действиями несколько подпортил отношение к Тоётоми со стороны участников битвы при Сэкигахара, но тем не менее то, что сделал слуга, они по-прежнему не ставили в вину господину. К тому же Хидэёри был молод, а Токугава стар. Следовательно, молодой господин должен был в любом случае оказаться лучше старого, хотя бы уже в силу собственной неопытности, рассуждали даймё.

И надо отдать должное Токугава Иэясу, что все это он очень хорошо понимал, но при этом не спешил форсировать события. Другой на его месте, получив власть, постарался бы ее тут же упрочить, сосредоточив в единых, причем собственных руках! Но Иэясу был выше подобных мелочных расчетов. «Терпение, терпение и еще раз терпение!» – вот лозунг, которому он следовал всю жизнь, и теперь он столь же неуклонно продолжал следовать этому правилу.

«Неторопливость – свойство дьявола», – говорит испанская пословица, и надо заметить, что он в максимальной степени воспользовался этим дьявольским качеством. Прежде всего для того, чтобы усыпить бдительность клана Тоётоми, Токугава Иэясу женил Хидэёри на своей внучке и таким образом породнился с человеком, которого сам люто ненавидел. Затем он решил разорить его, прибегнув для этого к широкомасштабной акции по строительству замков по всей территории Японии. Даймё было предложено построить себе новые замки или укрепить старые, и те, конечно же, поспешили начать строительство, в результате чего архитектура Японии обогатилась, а очень многие из них вконец обанкротились! Однако клан Тоётоми оказался так богат, что, даже перестроив свой замок в Осаке, беднее не стал, что тут же подтолкнуло Иэясу к новым, причем весьма хитроумным действиям.

Вспомнив, что мечи, конфискованные во время объявленной Хидэёси «охоты за мечами» в 1588 году, были расплавлены и превращены в гвозди и болты для сооружения гигантской статуи Будды «во благо всей нации», Иэясу предложил Тоётоми закончить столь богоугодное дело. Поскольку сама эта статуя была полностью уничтожена землетрясением в 1596 году, Хидэёси вплоть до самой своей смерти мечтал о том, чтобы ее восстановить. И Хидеери и его мать Ёдогими, с которой он привык обо всем советоваться, посчитали, что да, конечно, именно так и нужно умиротворить дух их отца и мужа, однако, когда в 1602 году статуя была восстановлена до уровня шеи, каким-то образом загорелись окружавшие ее леса, и вся работа была уничтожена. Правда, в 1608 году работы возобновились, но так как занято на них было 100 000 человек и всех их требовалось кормить, то… можно себе представить, какой урон при этом понесли финансы Хидеери, как бы ни были они безмерно велики.

В 1611 году Иэясу встретился с Хидэёри в замке Фусими уже лично и понял, что когда-то маленький мальчик давно уже вырос и превратился в мужчину, вполне способного претендовать на власть. После этого дни его, можно сказать, было сочтены, а сам Иэясу начал форсировать события.

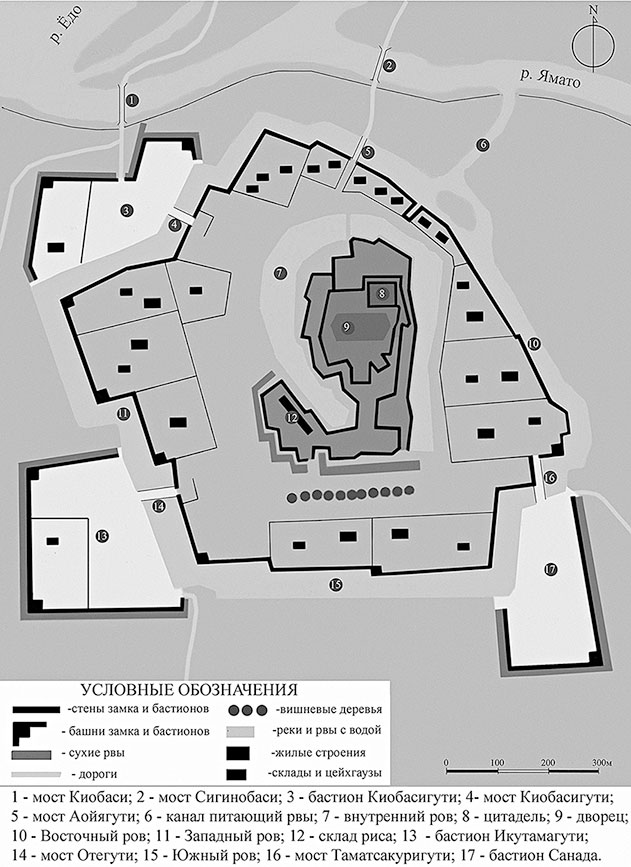

План замка Осака. Рис. А. Шепса.

Затем в 1614 году он посетовал на то, что в надписи, сделанной на огромном колоколе весом в 72 тонны для храма погибшего Будды, против него, Иэясу, было зашифровано проклятие. Сама по себе фраза на колоколе была совсем невинной: «Да будет государство мирным и процветающим», или по-китайски «кокка анко». Но дело в том, что иероглифы, которыми она была написана, включали знаки «иэ» и «ясу» (соответственно «ка» и «ко» на китайском), и вот они-то и, соответственно, имя Иэясу оказались разорванными на две части, что, по его мнению, означало для него беду! Другая фраза, что «на Востоке оно приветствует бледную луну, а на Западе прощается с заходящим солнцем», была также воспринята как намек на то, что Иэясу в Эдо на Востоке стоит рангом ниже, чем Хидэёри в Осаке на Западе. Одновременно пошли слухи о том, что Хидеери собирает ронинов, так что уже к осени стало очевидно, что разрыв и война между ними неизбежны.

Сам Хидэёри сначала не придал всему этому значения, причем в такой степени, что даже отказался от партии пороха, который был, разумеется, тут же куплен Иэясу. Потом он купил еще и четыре 18-фунтовых английских орудия и одну 5-фунтовую пушку. А уже вскоре, всего лишь между июнем и октябрем, цены на английский порох в Японии поднялась на целых 60 %, в то время как к декабрю стоимость низкокачественного японского пороха в четыре раза превысила цену английского пороха в марте!

Именно на таком колоколе, только намного больших размеров, и было выгравировано «проклятие» Токугава Иэясу.

Мон кири – цветок павлонии – был присвоен клану Асикага и широко использовался впоследствии как эмблема верности и лояльности государству и императору.

Понимая, что войны уже не избежать, Хидэёси обратился за помощью ко всем великим даймё, но за четырнадцать лет сёгуната Иэясу все настолько изменилось, что ему никто не ответил. Однако среди тех, кто участвовал в битве при Сэкигахара, нашлось немало таких, кто был наказан конфискацией своих земель и потому затаил злобу на Токугава. Среди них были Оно Харунага и его брат Харафуса, Кимура Сигэнари, брат Ода Кабунага – Ода Юраку, Тосокабэ Морисигэ и, наконец, Санада Юкимура. Именно он накануне битвы при Сэкигахара задержал сына Иэясу Хидэтада возле стен своего замка и не дал ему вовремя прибыть к отцу. Его считали талантливым военачальником, и потому Хидэёри назначил его главнокомандующим своими войсками.

Удивительно, но среди защитников осакской твердыни оказалось очень много христиан, что придало борьбе с Иэясу своеобразный характер «войны за веру». Впрочем, причина этого вполне понятна, поскольку было хорошо известно, что сын и наследник Иэясу Хидэтада не терпит христиан, так что пока их обоих еще можно было хотя бы как-то остановить, это следовало сделать!

Что же касается самого замка Хидэёри в Осаке, то он, бесспорно, был самой мощной крепостью средневековой Японии. В то время море было ближе к нему, чем сейчас, и охватывало его полукольцом с запада. Протекавшие здесь через рисовые поля реки Тэмма, Ёдо и Ямато превращали всю местность в запутанную сеть маленьких островков, между которыми тянулись сплошные залитые водой поля. Сам замок был окружен двумя рвами и массивными стенами высотой в 40 метров! Эти стены сохранились до сих пор, а вот цитадель была восстановлена уже после Второй мировой войны. Впрочем, в 1614 году она была еще чисто военным сооружением, а все жилые покои располагались в помещениях за внутренними стенами.

Ров и стена замка Осака.

Одной из оригинальных особенностей японских замков было то, что никаким артиллерийским огнем разрушить их стены было невозможно, потому что складывались они из огромных камней, которые укладывались в стену друг на друга с таким наклоном, чтобы выдержать любое, даже самое сильное землетрясение. Во время строительства осакского замка даймё соперничали между собой, желая подарить всесильному Хидэёси самый большой камень, причем их прибытие было всегда праздником, а сами камни при этом украшались гирляндами из флажков и предметами религиозного культа, как если бы они представляли собой некое переносное святилище. Самый крупный камень-великан «Тако-иси», т. е. «камень-спрут», высотой 5,5 м, шириной 11,7 м и весом почти 140 т был доставлен из провинции Будзэн на северо-востоке острова Кюсю. С острова Сёдо привезли огромный камень весом около 130 т.

Огромные камни до сих пор привлекают внимание туристов в Осаке, однако многие из них, как бы велики ни казались, на самом деле имеют небольшую толщину! Впрочем, даже и в этом случае разрушить стены, сложенные из таких вот валунов, было совершенно невозможно, потому что это было все равно что обстреливать горный склон. Но вот взобраться на такую стену большого труда не составляло, так как ее наклон, а также щели между камнями, неплотно пригнанными друг к другу, давали хорошую опору и рукам, и ногам!

Вид на стену, сложенную из огромных камней, и главную башню замка.

Готовясь к будущей осаде, Хидэёри еще больше укрепил замок, окружив его дополнительными рвами шириной 80 м и глубиной 12, заполненными водой на 4–8 м глубины! Позади этого рва была еще и стена высотой в 3 м с установленной поверх нее крышей и бойницами для стрелков, вооруженных как луками, так и огнестрельным оружием. Перед воротами замка Хатомэ Санада Юкимура выстроил дополнительный бастион, получивший название бастиона Санада. Вокруг него был ров, хотя и сухой, и частокол в три ряда: перед ним, позади и даже на дне рва! Защитники замка располагали артиллерией, купленной Хидэёри у голландцев, а через каждые 100 м на стенах стояли еще и огнеметные баллисты. Гарнизон Осаки достигал 90 000 человек.

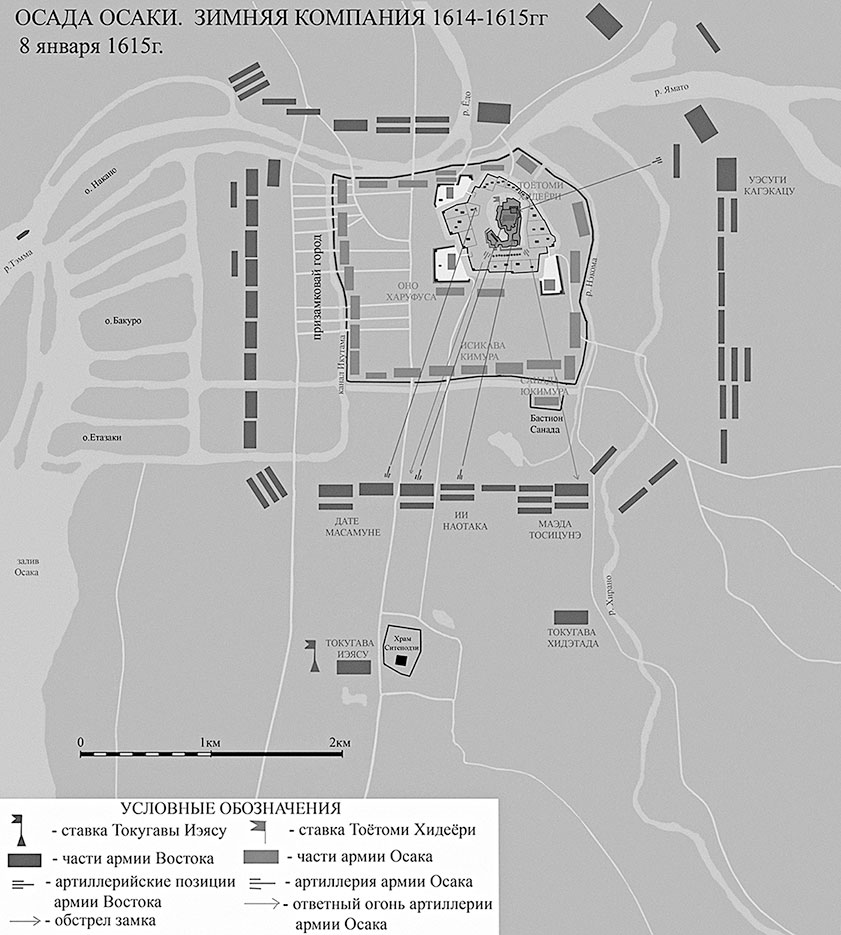

2 ноября 1614 года Иэясу приказал Хидэтада мобилизовать все войска, находившиеся вокруг его замка в Эдо, и точно такой же приказ получили и находившиеся там даймё. Его пятый сын Ёсинао поджидал с 15 000 солдат в районе нового замка Нагоя. Потом войска начали покидать Эдо: Хидэдата с 50 000 человек, Датэ Масамунэ, знаменитый «Одноглазый Дракон», – с 10 000, Усэсуги Кагэкацу, окончательно покорившийся Иэясу, – с 5000 и Сатакэ – с 1500. Вскоре вся Восточная армия численностью в 180 000 человек – ровно в два раза больше, чем находилось в Осаке, – собралась неподалеку от замка и была готова ринуться на штурм.

Многие думают, что войско самураев, будучи феодальным по своей основе, представляло собой ту же вольницу, что и в Европе. Однако и там, и здесь, в Японии, в XVII веке положение сильно изменилось. До нас дошли приказы Токугава Иэясу, изданные им в походе в 1590 года. Вряд ли он поступал иначе и в 1615-м…

«Если кто-либо отправится на разведку без приказа, он будет наказан. Если кто-либо вырвется вперед, даже для того, чтобы совершить подвиг… он и вся его семья будут наказаны.

Всякий, кто окажется в другом отряде (на марше) без уважительной причины, будет лишен коня и оружия.

Когда войска находятся на марше, все флаги, ружья, луки и копья следует нести в соответствии с правилами.

Длинные копья не следует нести с собой, кроме как в строю».

Завершается список приказов такими словами:

«Да будут все боги Японии, большие и малые, наблюдать за нами! Да поразят они без жалости всякого, кто нарушит эти приказы! Да будет так. Иэясу».

Сначала последовали мелкие стычки, после которых Иэясу 3 января 1615 года приказал начать штурм укреплений замка с южной стороны. Войска Маэда Тосицунэ подошли к бастиону Санада перед рассветом и полезли на стену, но люди Санада скосили их огнем из аркебуз. На другом участке стены «Красные дьяволы», которыми теперь командовал Ии Наотака, все-таки сумели взобраться на стену и сбить с нее противника. Но когда они ринулись внутрь, то их здесь встретили настолько жестоким ружейным огнем, что «дьяволы» были отбиты с огромными потерями.

Такие большие камни в основании стен в японских замках не редкость.

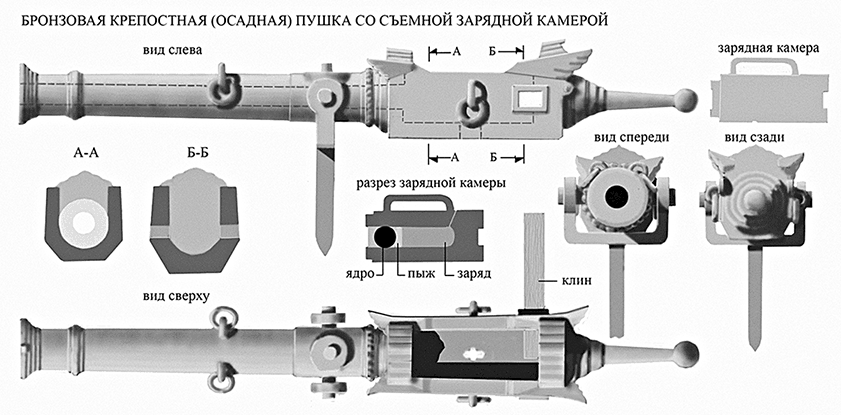

Тогда Иэясу приказал окружить замок защитным валом, поставить частокол и приступить к его осаде. Целых три дня его непрерывно обстреливали из орудий, в то время как саперы пытались сделать подкоп под башни внешних укреплений и их взорвать. По незамерзавшей реке Ёдо курсировал сторожевой корабль, с которого тоже стреляли по замку, но успеха этот обстрел, так же как и работа минеров, не принес никакого. Да и сама блокада Осаки успеха не имела потому, что незадолго до ее начала в его амбары было загружено 200 000 коку риса, что было только частью общего запаса. Таким образом, чисто теоретически Хидэёри мог выдерживать в нем осаду в течение нескольких лет, а уж за это время большинство союзников Токугава, являвшихся таковыми больше по принуждению, нежели по своей собственной воле, конечно же, от него бы отпали. И если бы Хидэёри удалось продержаться еще какое-то время, то клан Токугава вполне мог потерпеть поражение, прежде всего из-за массового дезертирства, вызванного тяжелыми условиями осады. Источники утверждают, что у Токугава Иэясу под Осакой было около 300 орудий и что бомбардировка из них велась, не прекращаясь ни на минуту. Однако маловероятно, чтобы все эти сотни орудий были европейского образца. Известно, что первые пушки Токугава купил у капитана Уильяма Адамса, приплывшего в Японию накануне битвы при Сэкигахара. То, что он сумел войти в доверие Иэясу, нашедшего его при встрече «очаровательным собеседником», открыло в Японию дорогу и другим англичанам, и вскоре глава торговой миссии Ричард Кок осел в Хирадо, Уильям Итон в Осаке, а Ричард Викэм в Эдо. Так вот Викэм в своем письме к Итону в Осаку от 4 июля 1614 года писал, что «капитан Адамс продал Иэясу пушки и боеприпасы», а 5 декабря того же года доносил в письме в Лондон, что тот купил «четыре кулеврины и один сакер за 1400 золотых монет и 10 бочек пороха за 180…».

Кулеврины эти имели ядра весом 8 кг (17,5 фунтов), а сакер – 2,5 (5,5 фунта), при дальности стрельбы что-то около 1500–1600 м максимум. 12 орудий Иэясу получил от голландцев, так что вряд ли артиллерия, действовавшая под Осакой, была уж такой многочисленной. Хидэёри, как это уже отмечалось, также имел у себя в крепости пушки, но Стэвен Тернбулл считает, что это были уже устаревшие к этому времени казнозарядные португальские орудия, называвшиеся японцами фуранки, и что они не могли соперничать с более современными дульнозарядными пушками Токугава.

Впрочем, артиллерия и у того, и у другого вполне могла быть и более многочисленной за счет сугубо японских пушек, сделанных из дерева. Такие просверленные деревянные стволы, скрепленные сверху ротанговыми жгутами, конечно, не могли стрелять металлическими ядрами, плотно входящими в ствол, и рушить крепостные стены. Но зато японские армии с их помощью стреляли деревянными снарядами, начиненными порохом и маслом и вызывавшими сильные пожары. Кроме того, по атакующей пехоте из них же били картечью, что, в общем-то, тоже давало свой эффект.

Орудие, защищавшее замок в 1615 г.

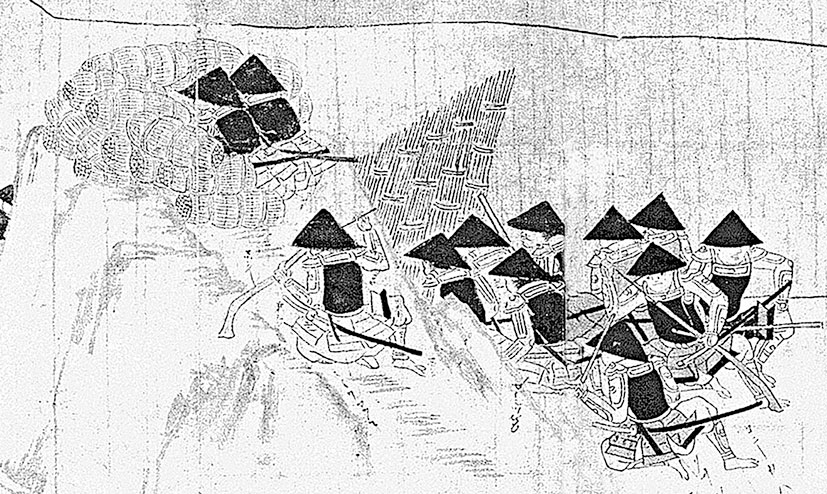

Известны японцам были и разрывающиеся снаряды, причем первые фитильные бомбы, наполненные порохом, использовали против них еще монголы во время своих попыток вторжения в Японию. Тогда ужасная новинка вызывала шок, поскольку ни с чем подобным японцы еще не сталкивались, но вскоре они и сами научились применять подобное оружие: бросали начиненные порохом разрывные снаряды в расположение неприятеля при помощи простейших веревочных камнеметов китайского образца. Сохранилась прекрасная гравюра японского художника XIV века Такедзаки, на которой изображен момент взрыва одного из таких «громовых шаров». Видно, как верхняя половина его разлетается осколками, а нижняя все еще продолжает полет, извергая клубы дыма и языки пламени. Известно, что японцы использовали бомбы весом в 71,6 кг, которые они бросали на 200 м… и можно себе представить, с какой ужасающей силой они взрывались!

Внешне такие снаряды имели форму яйца, через которое насквозь проходила трубка с двойным колесиком на одном конце, а на другом – рукоятка, за которую эту бомбу подвозили к метательной машине, что лишний раз указывает, что ее вес, а значит, и заряд пороха были достаточно велики. Сами метательные машины были очень простыми: простейший рычаг, к короткой стороне которого крепилось множество веревок. Перед выстрелом рычаг отводили назад, в ременную петлю вкладывали снаряд, после чего прислуга машины хваталась за веревки и по команде бросалась бежать и этим резко их натягивала. Рычаг камнемета быстро проворачивался, и снаряд летел в цель. Понятно, что эффективность таких машин сильно зависела от физических возможностей людей и их количества. Монголы для этой цели обыкновенно использовали пленных, которых эксплуатировали самым безжалостным образом, а вот в самурайских войсках эту функцию выполняли самураи младших рангов и пехота асигару. Можно только изумляться слаженности действий всех этих людей, требовавшейся для производства одного выстрела, и всем тем поистине каторжным усилиям, которые при этом затрачивались.

«Зимняя кампания» против замка Осака. Рис. А. Шепса.

«Летняя кампания» против замка Осака. Рис. А. Шепса.

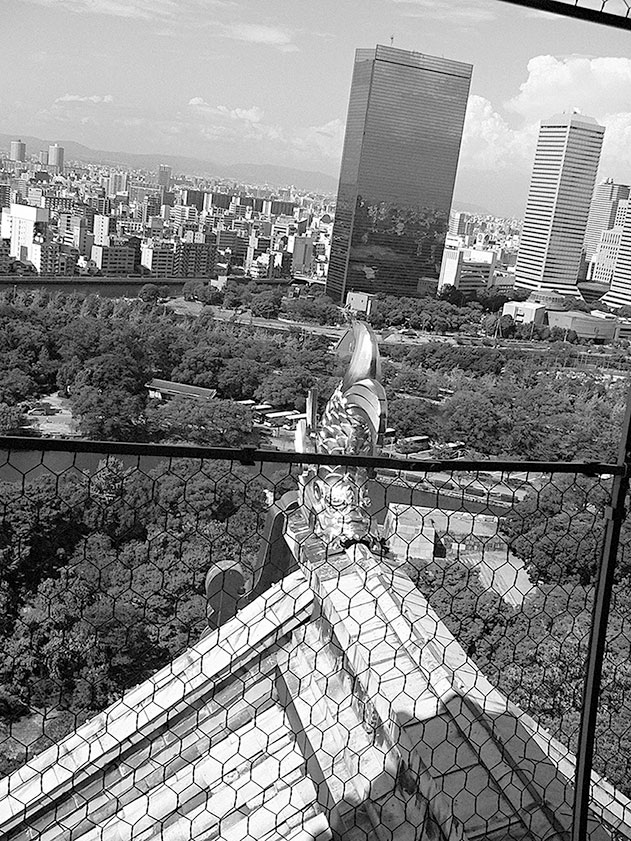

Это вид с самого верхнего яруса главной башни замка на современный город Осаку. Золотой карп (или дельфин) – сятихоко – символизирует у японцев долголетие, а также защищает дома от пожаров. А вот металлическая решетка установлена здесь в качестве средства против самоубийц, которые имеют обыкновение сводить здесь счеты с жизнью. Возможно, говорят сами японцы, их зовут за собой души тех, кто массово покончил здесь с собой в 1615 г. Кто знает, так ли это, но вид отсюда и в самом деле очень красив.

Одна из окованных дверей, ведущих в замок.

Интересно, что идея деревянных японских пушек впоследствии отнюдь не умерла! В годы Первой мировой войны такие орудия из бревенчатых «колод», ради прочности туго обмотанных стальной проволокой, применяли в германской армии, сильно страдавшей от нехватки траншейных видов оружия для ведения позиционной войны. Самый примитивный лафет, передающий отдачу на грунт, простейшие приспособления для наводки – и вот вам простейший миномет или бомбомет для стрельбы на небольшие расстояния. Опять-таки понятно, что плотно входящими в гладкий ствол снарядами эти «минометы» стрелять не могли, но зато в них заряжали обыкновенные цилиндрические банки… из-под мармелада, снабжавшиеся даже не взрывателем, а медленно горящим фитилем! Фитиль поджигали, потом опускали банку в канал ствола и производили из него выстрел. Силы его вполне хватало, чтобы забросить такой вот «снаряд» на расстояние в 100–200 м, а больше было и не надо! И вот примерно так же действовали и деревянные японские «минометы» эпохи Токугава. Только вот снарядами к ним служили не банки, а пустотелые бамбуковые трубки достаточной толщины.

Кроме артиллерийских орудий, стрелки с обеих сторон использовали тяжелые мушкеты, некоторые из них отличались феноменальными размерами. Известно, например, что самое длинное в Японии ружье было трехметровой длины, так что неудивительно, что из него можно было стрелять даже на расстояние в 1,5 км! Огонь таких стрелков, прятавшихся за стенами и стрелявшими через небольшие, скрытые в их толще амбразуры, был просто убийственным, но вот заряжать такие ружья было очень неудобно, и потому огонь их был достаточно редким с обеих сторон.

И надо отметить, что сам Иэясу все это прекрасно понимал, вот почему после первых же неудачных попыток штурма он попытался подкупить Санада Юкимура. Когда подкуп тоже не удался – Санада рассказал об этом в замке, как о признаке слабости Иэясу, – обратил свое внимание на мать Хидэёри и послал к ней некую даму по имени Ата Цубонэ, чтобы та убедила ее в необходимости начать переговоры о мире. А чтобы сделать ее более податливой, артиллеристы Токугава обстреляли ее женские покои, да так, что одно из пушечных ядер попало в комнату для чайной церемонии и убило двух ее служанок. А несколько дней спустя те же пушкари попали ядром в святилище, построенное в память Хидэёси, где в это время находился его сын, и едва не снесли ему голову!

Книга в книге. Пушки против замка

Насколько достоверен сам факт участия в осаде замка Осака европейских артиллеристов, сказать сегодня очень сложно. Как бы там ни было, даже не имея осадных орудий, Токугава сумел доказать этим серьезность своих намерений и вынудил Хидэёри и его сторонников начать переговоры. Возможно, что было это так…Он подошел к орудиям, прикинул дистанцию и направление и приказал заряжать. Он собственноручно поднес фитиль к запалу первой пушки, бросив еще раз взгляд в сторону крепости. Казалось, стихли вдруг все звуки, будто обе армии затаили дыхание. Он ткнул фитилем в отверстие. Кулеврина рявкнула и, откатившись назад, опрокинулась набок. Уилл еле успел отскочить… Ядро по высокой дуге пронеслось по утреннему небу и исчезло среди гарнизонных строений, по случайности снеся заодно один из развевавшихся флагов. Армия Токугавы издала торжествующий рев, загудели сигнальные рожки, а из крепости послышался сначала вопль ужаса, тотчас сменившийся воинственными криками вызова.– Конечно, – задыхаясь, вымолвил Уилл, – сооруди мы осадные орудия специально для этой кампании, не было бы риска, что эти наши пушки выйдут из строя. А теперь поторопитесь, парни, поставьте-ка ее на колеса.Он шагнул ко второму орудию. Это тоже откатилось назад, но устояло. И снова ядро обрушилось на защитников крепости.– Предупреди командиров отрядов, чтобы они были наготове, – велел Хидетада своему брату. – Если они решатся на вылазку, то это случится скоро.Есинобу кивнул и ускакал к группе военачальников, собравшихся в стороне.Но защитники никак не отреагировали даже после того, как все четыре орудия выстрелили и были перезаряжены.– И что теперь, Андзин Миура? – поинтересовался Хидетата.– Как что? Мы продолжим обстрел, мой господин сёгун. Я немного уменьшу заряд, чтобы ядра падали ближе и поражали вражеские войска – они, как я полагаю, столпились сейчас за воротами.– Твой план замечателен, Андзин Миура. Конечно, если бы ядро взрывалось, падая на землю, то мы скоро вынудили бы Тоетоми перейти к активным действиям. Но, боюсь, эти падающие ядра – хотя они и довольно неприятная штука, – вскоре перестанут нагонять страх. Мы должны использовать их получше.– Охотно, мой господин сёгун, знай я более эффективный способ.– Ты чересчур скромен, Андзин Миура. Я предлагаю, чтобы ты увеличил заряды; тогда ядра минуют внутренние укрепления и достигнут самого замка. Будь уверен, именно оттуда Асаи Едогими наблюдает за полем боя. – Он взглянул на Уилла. – Не нужно притворяться, Андзин Миура. Я знаю о твоей жизни не меньше тебя самого. Принцессе пока удавалось держаться на расстоянии от превратностей войны. Но если мы обрушим ядра на эти башни…– Мой господин, стрелять по женщинам…– По женщинам? По величайшей шлюхе и ее менее значительным шлюхам? Во всяком случае, Андзин Миура, мы не собираемся стрелять по ним в том смысле, как если бы они стояли перед жерлами наших пушек. Мы только припугнём их немного.– Но увеличить заряды, мой господин, – это риск и для самих орудий.– В лагере есть еще дюжина. Я приказываю тебе направить огонь на башню, Андзин Миура.Уилл заколебался. Но сёгун был номинальным главнокомандующим армией.– Слушаюсь, мой господин сёгун. – Он подошел к первому орудию, прикинул взглядом направление. – Нам нужно будет повернуть пушки немного левее.– Ну, так поворачивай поскорей, – бросил Хидетада.Уилл отдал распоряжения, и стволы пушек медленно повернулись, нацелившись на огромную квадратную башню Осакского замка, дворца квамбаку.– Вы, конечно, понимаете, господин сёгун, что большая часть ядер теперь будет бесцельно падать в ров по ту и другую стороны.– Достаточно будет, если в цель попадет хотя бы одно, Андзин Миура. Открывай огонь.Уилл взмахнул рукой, первое ядро по отлогой дуге пронеслось по небу. Дым развеялся, и они увидели, как оно, взметнув фонтан воды, шлепнулось в ров рядом с башней. Гарнизон издал презрительный вопль, а сигнальные рожки Токугавы на этот раз промолчали.– Еще раз, – приказал Хидетада.Громыхнуло второе орудие. Ядро ударилось о каменную наружную стену замка и отскочило вниз, во двор. Но там никого не было, и снова раздались насмешливые возгласы.– И еще раз, – сказал Хидетада.Третье ядро, казалось, повисло в воздухе – траектория вышла круче, чем у остальных. Потом оно ринулось вниз и обрушилось на крышу дворца. Деревянные обломки брызнули в стороны, ядро исчезло внутри башни. Насмешки сменились воплем смятения.Хидетада улыбнулся.– Сегодня ты сослужил нам великую службу, Андзин Миура. Тебя ждет награда. Продолжай обстреливать башню. Я извещу отца.Он развернул коня и поскакал навстречу завываниям рожков, ведь Токугава тоже видел ущерб, причиненный выстрелом. Прикрыв рукой глаза от солнца, Уилл вглядывался в башню. Конечно, на крышу обрушился удар огромной силы, но это была счастливая случайность. Он отдал приказ командиру следующей кулеврины, и это ядро последовало за первым, исчезнув во рву. Но на этот раз смешков со стороны Тоётоми не последовало.

Советники Хидэёри доказывали, что Иэясу верить нельзя, что он уже вел переговоры о сдаче воинствующих монахов и что стороны решили, что храмам следует вернуть их первозданный вид. И как же тогда поступил Токугава? Он сжег их, заявив при этом, что «первозданный вид» – это, вне всякого сомнения, вид зеленых полей, на которых изначально не было никаких храмов. Так что что-нибудь подобное он вполне мог устроить и на этот раз.

Но… в партии Хидэёри нашлись и другие советчики, и как бы это ни казалось странным, но мнение испуганной женщины и двух братьев Оно и Ода, вопреки очевидности, возобладало над здравым смыслом. Мирные предложения Иэясу были обсуждены, приняты и подписаны, причем сам он расписался на них кровью из кончика своего пальца. Всем ронинам, воевавшим на стороне Хидэёри, давалось полное прощение, а сам Хидэёри получил свободу выбора места жительства по своему усмотрению в обмен на клятву не поднимать восстания против Иэясу. Самое важное из условий, хотя он и его представители упоминали о нем, по крайней мере, три раза, касалось засыпки внешнего, самого глубокого рва, который теперь был вроде бы как уже и не нужен. Но хотя Иэясу и говорил об этом, в окончательный вариант договора этот пункт почему-то включен так и не был, хотя осакская сторона его и признала.

Мон клана Токугава – «три листка мальвы».

Под стенами Осаки самураи Токугава были уже не те, что раньше, поскольку, скованные железной дисциплиной своего вождя, превратились в самых настоящих солдат. Былые подвиги, впрочем, вызванные не столько вдохновением, сколько отчаянием, там совершали ронины Хидэёри, которым в случае поражения было просто нечего терять. Однако старые традиции так просто не умирают, и вот один из примеров этому…

В составе армии Иэясу был самурай по имени Фурута Сигэнари, известный мастер чайной церемонии и храбрый самурай. И вот он как-то раз обходил частокол, окружающий замок. Среди кольев его внимание привлек изящный ствол бамбука, из которого можно было сделать изящную чайную ложку, и он нагнулся, чтобы его срубить. Стрелок из замка успел прицелиться и выстрелить ему в голову. Пуля попала в назатыльник шлема Сигэнари, однако тот остался невозмутим. К изумлению сопровождавших его воинов, он вытащил из-под доспехов пурпурный платок и вытер кровь со щеки, как если это была пустяковая царапина!

Уже на следующий день после подписания мирного договора, 22 января 1615 года, Иэясу сделал вид, что распускает свою армию. На самом деле он лишь отвел часть войск до ближайшего порта, в то время как основные его силы тут же принялись засыпать внешний ров и разрушать передовую линию укреплений. Сделано это было всего за неделю, после чего солдаты Иэясу тут же начали засыпать уже и второй ров. Представители Осаки выразили протест, однако, занимавшийся этим военачальник ответил им в том смысле, что его офицеры, видимо, «неправильно» поняли отданный им приказ. Теперь уже настала очередь жаловаться Едогими, однако пока жалоба и жалобщики ездили туда-сюда, работавшие как черти люди Иэясу успели засыпать и второй ров. А вот о том, чтобы его опять копать, в договоре не было ни слова. Таким образом, всего лишь через 26 дней после начала работ второй ров был уничтожен точно так же, как и первый, причем без единого выстрела, а все укрепления замка сведены к одному-единственному рву и стене!

Тоётоми Хидэёри (1593–1615) – самурайский полководец средневековой Японии периода Сэнгоку. Сын Тоётоми Хидэёси – объединителя и правителя Японии от наложницы Ёдо, племянницы генерала Ода Нобунага. Традиционная историография называет Хидэёри сыном Хидэёси. Однако многие современные историки ставят его отцовство под сомнение. Дело в том, что тот имел несколько десятков наложниц, ни одна из них не забеременела в течение 30 лет его карьеры. Лишь одна из них, госпожа Ёдо, родила ему двух сыновей, причем самому Хидэёси к этому времени перевалило уже далеко за пятьдесят.

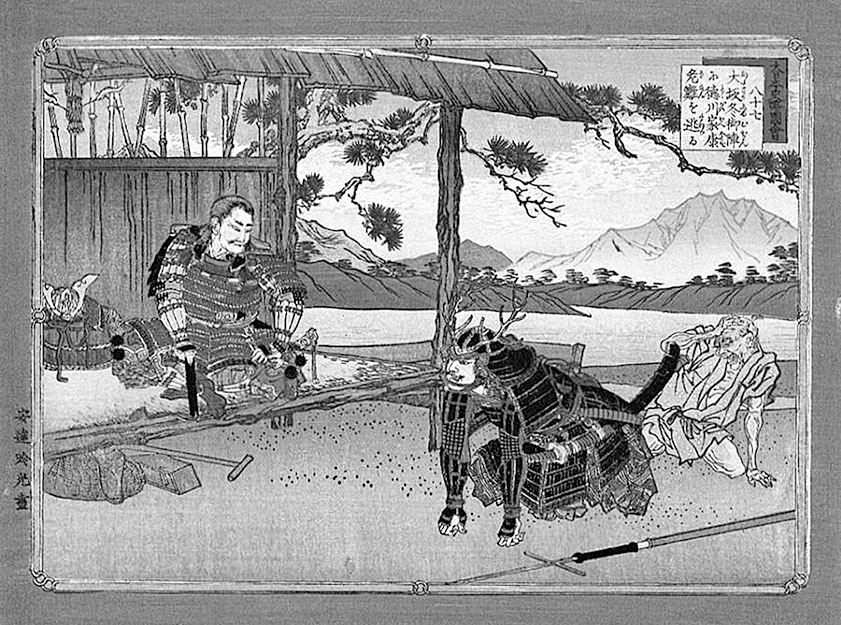

Токугава Иэясу принимает доклад Хонда Тадакацу во время битвы при Осаке. Гравюра Гинко Адати. 1885 г.

После того как внешние оборонительные укрепления замка Осака были снесены, Иэясу появился под его стенами уже через три месяца. Теперь ему нужен был лишь предлог, и он, разумеется, нашелся в виде слухов о том, что ронины Осака вернулись назад и вот-вот отправятся грабить столицу. А Хидэёри и в самом деле удалось привлечь под свои знамена больше ронинов, чем всего лишь полгода назад, так что численность его войск достигла 120 000 тысяч – на целых 60 000 больше того, что было у него во время его неудачной зимней кампании. Причем среди них было опять-таки много христиан. Изображения креста украшали шесть больших знамен, стоявших на стене замка, кроме того, внутри крепости находилось несколько иностранных священников. Правда, как утверждают японские источники, силы Токугава вполне могли достигать четверти миллиона человек!

Впрочем, единого мнения среди историков о численности войск, сражавшихся возле замка Осака, нет до сих пор. Вышеназванную численность приводит известный английский японист Стивен Тернбулл, тогда как японский историк Мицуо Курэ сообщает, что у Токугава было 120 000 против 55 000 у защитников замка. В любом случае превосходство одной стороны над другой сомнений не вызывает, а это в данном случае самое главное.

Первыми в наступление на этот раз перешли войска Осака. 28 мая Оно Харифуса повел 2000 солдат в провинцию Ямато, рассчитывая разбивать отдельные отряды Токугава, спешившие к замку, по частям. Но из-за численного превосходства последнего план этот так и не удался, и в итоге все наступавшие войска Тоётоми вынуждены были отступить и укрыться за стенами замка, вернее всего, лишь за одной стеной, хотя часть внешнего рва людям Хидэёри и удалось опять раскопать.

Настольная диорама в музее замка Осака изображает воинов, когда-то штурмовавших этот замок. Обращают на себя внимание характерные эмблемы конных самураев – саси-моно из двух флажков у первого, и хоро, имеющего цвет обыкновенного мешка, у второго. Причем кроме хоро у него есть еще и сасимоно, состоящее из трех тыкв. Музей замка Осака.

Асигару с ружьями прячутся за укреплением из вязанок рисовой соломы. Музей замка Осака.

На военном совете, собранном 2 июня 1615 года, было решено встретить войска Токугава в открытом поле и дать ему решающее сражение. И вот именно этой битве, которую называют битвой при Тэннодзи, по названию поля, где оно происходило, как раз и суждено было стать тем, за что нередко принимают Сэкигахара, – последним сражением столь большого количества самураев в истории страны. План был разработан следующий: Санада, Оно и другие командиры атакуют по всему фронту, после чего Акаси Морисигэ совершает широкий обход и нападает с тыла, а сам Хидэёри наносит фронтальный завершающий удар. Утром 3 июня в соответствии с этим войска вышли из замка на равнину, в то время как силы их противников растянулись на ней от реки Хирано до самого морского берега. По мнению самого Иэясу, эта битва должна была дать практический опыт двум его младшим сыновьям – Ёринобу и Ёсинао.

Сам он на этот раз выступал под простым белым флагом, а главнокомандующим армией назначил своего старшего сына Хидэтада.

Никакого тумана на этот раз не было, не было беспорядка, вызванного плохой видимостью, a был ясный летний день. Дым от фитилей аркебуз поднимался к небу, а обе стороны все стояли и никак не могли решиться начать сражение, пока ронины Мори Кацунага, находившиеся ближе всех к неприятелю, не начали в него стрелять. Санада, не желавший преждевременного начала битвы, которая должна была идти строго по плану, чтобы Акаси успел выйти в тыл войскам Иэясу, приказал им прекратить огонь, но те лишь удвоили свои усилия, как если бы и вовсе не поняли приказа. Мори обсудил создавшееся положение с Санада, и оба решили, что раз уж битва началась, то она должна продолжаться и следует использовать приподнятое настроение людей, чтобы атаковать по всему фронту. Мори отдал приказ, его войска двинулись вперед и вскоре прорвали передние ряды армии Токугава. Сам Санада повел самураев против рекрутов из провинции Этидзэн и тоже добился полного успеха, который отчасти был связан с появлением на левом фланге Токугава идущих к нему на помощь частей Асано Нагаакира. Они были союзниками, однако их неожиданное появление позади атакованного фланга многим очень показалось похожим на «предательство с горы Мацуо», когда Кобаякава атаковал с фланга ряды Западной армии, и крики «Предательство! Предательство!» вновь раздались точно так же, как и на поле при битве Сэкигахара!

Началась бестолковая и очень опасная рукопашная схватка, больше всего похожая на свалку, в которой побеждала то одна, то другая сторона. Токугава Иэясу был настолько обеспокоен происходящим, что лично принял участие в этом бою, чтобы своим примером ободрить солдат своей армии. Считается, что он был тогда даже ранен копьем, которое прошло рядом с почкой. В любом случае то, что такой выдержанный человек, каким являлся Иэясу, вынужден был так поступить, свидетельствует о том, что положение действительно было очень серьезным.

Спас ситуацию молодой военачальник Хонда Тодатомо, который, хотя и был тоже ранен копьем, сумел ободрить своих самураев и вместе с воинами провинции Этидзэн оттеснить Санада и его бойцов. Сам Санада был так измотан, что уже не мог больше сражаться, и присел отдохнуть на походный стул. Здесь его и увидел самурай из Восточной армии по имени Нисио Нидзэмон, тут же вызвавший его на поединок. Однако Санада слишком устал, чтобы его принять. Он смог только представиться и снять шлем, после чего Нисио отрубил ему голову.

Весть о смерти столь прославленного воина моментально разлетелась между войсками, и части «западных» начали отступать. Теперь уже Восточная армия двинулась вперед: отряды Ии Наотака и Маэда Тосицунэ, который долго медлил, но теперь принял в битве самое активное участие, а на левом фланге – старый и надежный Датэ Масамунэ.

Акаси удалось блокировать, благо силы Иэясу это позволяли, а посланное к Хидэёри письмо с требованием выступить немедленно затерялось в дороге. Поэтому, когда он появился со своими солдатами в воротах замка, было уже поздно: превосходящие силы Восточной армии оттеснили гарнизон Осаки к самым его стенам!

Затем началась ожесточенная схватка возле стен замка, после чего части «восточных» сумели прорваться во внутренний двор. Южные ворота замка пали, и превосходящие силы самураев Токугава устремились внутрь, а гражданские и прислуга в страхе побежали от них кто куда. Хидэёри с горсткой приверженцев отступил в цитадель. Но ее начали обстреливать из орудий, к тому же там начался пожар, который, как сообщает Стивен Тернбулл, устроил его же повар. Никакой надежды на спасение у них уже не осталось, и вскоре и сам Хидэёри, и его мать, а также ряд приближенных покончили с собой, совершив самоубийство, в то время как сам замок сгорел до основания. Восьмилетний сын Хидэёри был обезглавлен, поскольку являлся последним из Тоётоми, и пощадить его – означало сохранить для Токугава угрозу на будущее. Кроме того, были казнены и все ронины, сражавшиеся на стороне его отца, а их головы выставлены вдоль дороги от Киото до Фусими, что наглядно продемонстрировало всем недовольным силу нового правительства.

Битва у стен замка Осака. Музей замка Осака.

Что же касается судьбы великолепного замка в Осаке, то он, пережив самую великую осаду в истории Японии, был вскоре восстановлен по личному указанию ставшего сёгуном Токугава Хидэтада, причем его стена надо рвом должна была вдвое превысить старую. Потом в конце XIX века он вновь пережил большие разрушения, вызванные землетрясением. Сегодня у него полностью восстановлена главная башня, внутри которой расположен великолепный музей, рассказывающий о драматических событиях 1614–1615 годов, а сохранившиеся с тех самых пор рвы и каменные стены представляют обширный исторический комплекс в самом центре современной Осаки. Туристы идут сюда сплошным потоком и обязательно поднимаются на восьмой, самый верхний ярус главной башни замка. Каждый по-своему представляет себе, что видел и чувствовал молодой Хидэёри, стоявший примерно так же высоко и на этом же самом месте, когда смотрел на лагерь своего врага и думал о том, по какому пути пойдет Япония после победы Токугава. Во всяком случае, он не мог не думать о том, почему судьба несправедлива к одним и так благоволит к другим и, самое интересное, что эта тайна истории не разгадана до сих пор!

Кимуры Сигенари после взятия замка Осака. Цукиока Ёситоси. Региональный музей искусств Лос-Анджелеса.

Ну а дальше события развивались так: уже вскоре после падения Осакского замка 4 июня 1615 года, а именно в 1623 году, англичане закрыли свою недавно же и открытую торговую факторию в Хирадо, поскольку торговля с Японией не приносила им прибыли. В 1624 году из страны были изгнаны испанцы, а в 1638-м – португальцы. В 1641 году голландцам было запрещено покидать островок Десима в Нагасакской гавани, где они фактически находились на положении узников. Но, как того и хотел Токугава Иэясу, сёгунат рода Токугава укреплялся и процветал, и правили его потомки больше 265 лет. Когда их династия наконец-то пала в 1868 году, то случилось это из-за появления 8 июля 1853 года в заливе Эдо иностранных военных кораблей, и вот тут-то они оказались совершенно бессильны!

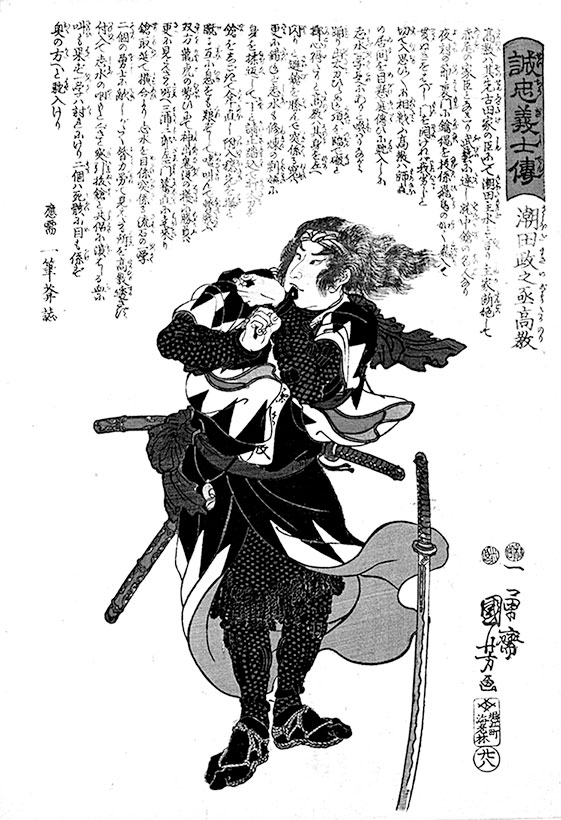

Усиода Таканори прославился как мастер боя на копьях. Во время нападения на дом Кира он первым, забросив на ворота веревку с крюком, перебрался через них, после чего снял засовы и распахнул двери для всех остальных, а затем храбро сражался с самураями Кира.

Мемориал Адамса в Джиллингеме.

Назад: Глава 26 Сэкигахара: предательство, решившее судьбу страны

Дальше: Глава 28 Андзин-Миура – самурай-англичанин