Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 25 Самураи – объединители страны

Дальше: Глава 27 Последний этаж замка в Осаке…

Глава 26

Сэкигахара: предательство, решившее судьбу страны

Как сладостно!

Два пробужденья –

А сон один!

Над зыбью этого мира –

Небо рассветное.

Токугава Иэясу (1543–1616) – предсмертное стихотворение

Не так уж и много в истории человечества наберется сражений, последствием которых стало изменение всей жизни страны, причем даже не на годы, а на столетия. В Европе таким событием стала битва при Гастингсе в 1066 году, сделавшая Англию такой, какая она есть сейчас. А вот в Японии им стала битва при Сэкигахаре, а ей в свою очередь предшествовал целый ряд драматических событий, в итоге решивших судьбу страны, и главную роль в этом, как это бывает очень часто, сыграли амбиции и личная неприязнь.

А началось все с того, что в 1590 году ставший фактическим правителем Японии низкорожденный Тоётоми Хидэёси решил назначить сразу пять регентов, рассчитав своим по-крестьянски хитрым умом, что это шаткое равновесие сил сохранится и после его смерти, пока его сын не сможет наследовать его власть. Во главе пяти правителей стоял верный ему выдвиженец из небогатой семьи Исида Мицунари, а во главе регионов, отвечающих за его будущее, – Токугава Иэясу, происходивший из древнего рода Минамото.

Мавзолей Токугава Иэясу в Тосёгу.

После смерти Хидэёси Токугава Иэясу был назначен старшим регентом и приложил немало стараний, чтобы исподволь разжечь недовольство в среде знатных даймё, которым отнюдь не улыбалось подчиняться Исида Мицунари, так как они бы с большой охотой пошли за Токугава, принцем Минамото!

Многие из них понимали, что рано или поздно, но война между ними неизбежна. Однако, как всегда, нашелся нетерпеливец, который начал раньше других и тем спровоцировал всеобщее выступление. Им оказался сторонник Мицунари Уэсуге Кагэкацу, один из регентов, который, не спросив разрешения у старшего регента Иэясу, начал собирать вокруг себя сторонников, закупать оружие, продовольствие и боеприпасы – одним словом, готовиться к войне не прикрыто.

Владения его находились к северу от города Эдо, столицы Токугава, поэтому если бы война началась, то Иэясу пришлось бы действовать сразу на нескольких фронтах: и против Кагэкацу, и против Мицунари. Но он, пользуясь правом старшего регента, объявил Уэсуге мятежником и призвал всех вассалов Хидэёси выступить против него, поскольку он нарушает мир в стране.

Понятно, что Исида Мицунари просто не мог не поддержать верного ему человека и, в свою очередь, призвал своих сторонников к восстанию против Токугава Иэясу, которому он ставил в вину якобы имевшееся у него желание сделаться сёгуном, т. е. Верховным правителем Японии вместо законного наследника Хидэёри – сына Тоётоми Хидэёси.

Оба противника разослали множество гонцов с письмами, пытаясь заручиться поддержкой даймё в разных концах страны, однако нельзя было утверждать наверняка, кто будет искренне поддерживать ту или иную сторону, а кто рано или поздно окажется предателем. Последнего никак нельзя было исключать, поскольку все, что когда-либо было написано о чести и достоинстве самураев, отражало всего лишь их нравственный императив, но никак не реальное поведение. Как и во всех других странах, японские феодалы, равно как и чернь, за различные материальные блага были готовы на все, что угодно, а девиз «победителя не судят» вполне можно было начертать на знаменах любого из них!

Токугава Иэясу. Мигата Тосихидэ (1863–1925/1928).

Армия Токугава была разделена на две части, одной из которых командовал сам Иэясу, тогда как другой, большей, его сын Хидэтада. Выжидая, он медлил с выступлением, что было его обычной тактикой изматывания противника. Наконец, 1 сентября 1600 года его войска выступили в направлении Осаки, где находились главные силы Исида Мицунари. Сын Иэясу задержался в пути из-за стычек с вассалами Исида, но Иэясу ждать его не стал, а быстрым маршем двинулся по дороге Накасэндо с востока на запад.

Войска противников встретились у небольшой деревни Сэкигахара, в долине среди гор, вечером 20 октября («месяца без богов») 1600 года.

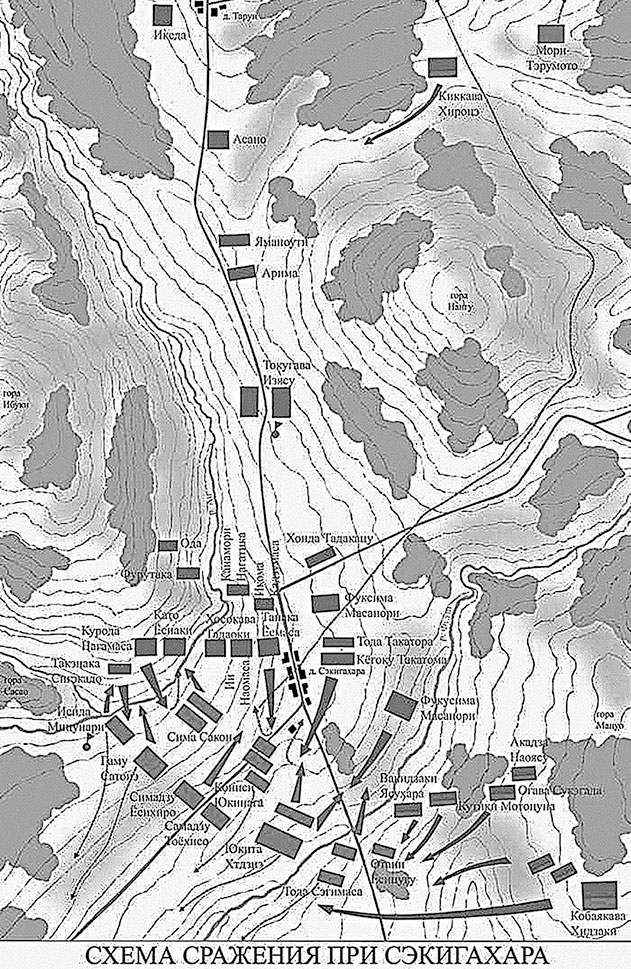

Поход в холодную погоду, да еще под проливным дождем и в грязь, утомил солдат обеих армий, которые сильно вымокли и продрогли. Но уже к утру войска были построены, причем расположены следующим образом: Исида Мицунари стоял на крайнем левом фланге, имея позади себя гору Сасао, а все его остальные вассалы располагались поперек дороги Накасэндо, частью располагаясь в самой деревушке Сэкигахара, а частью еще дальше к югу, занимая позиции на близлежащих холмах. Дальше всех, на правом фланге армии «запад», располагались силы Кобаякава Хидэаки, стоявшего на холме Мацуо, с которого ему было хорошо видно расстилавшееся слева от него поле будущего сражения.

Книга в книге. Место битвы

Сегодня место битвы при Сэкигахара представляет собой огромный музей под открытым небом. Для детей там есть раскрашенные фигуры воинов из бетона. Для взрослых – павильон с оружием и доспехами. Кроме того, все сколько-нибудь значимые места на поле боя обозначены соответствующими памятными знаками. То есть там все сделано примерно так же, как и у нас на Бородинском поле, кроме разве что впечатляющего количества высящихся там у нас памятников. Но место это памятное, и японцы об этой великой битве, положившей начало многовековой изоляции страны (хотя и миру тоже!), не забывают и за этим местом тщательно ухаживают.К восьми часам дождь прекратился, и языки тумана оставались только в низинах да на вершинах холмов. Большинство вершин сияли всеми цветами радуги – флаги, бесчисленные наконечники копий, возвышающиеся над массой шлемов, заполняли их. Ряды армии «западных» выстроились в ровную цепь – от вершины горы вниз до дна долины и снизу, снова до верха гор. Дорога на Киото закупорена. Восемьдесят тысяч человек.Ниже их – Восточная армия, почти равная сейчас по численности: подошли кланы Като и Асано. Воины «восточных» пробирались по промокшим насквозь подножьям гор, занимая позиции, выбранные для них принцем Иэясу. Некрутые подножья, но все-таки склоны, по которым приходилось взбираться. Уилл разъезжал туда-сюда вокруг своих двенадцати пушек, которые тащили уже не только быки – их тянули и подталкивали кучки обливающихся потом солдат. Каждый раз, поднимая голову, он видел молчаливые ряды копий и шлемов. Командуй он неприятельской армией, он не удержался бы от искушения кинуться сейчас всеми силами в массированную атаку. Но, очевидно, это не отвечало их понятиям о чести. А хаос, покинувший дорогу и карабкающийся по склонам, постепенно упорядочивался – каждый отряд выравнивал свои ряды, вытаскивал стрелы из колчанов, проверял тетивы луков. Но разница между двумя армиями была больше обычной из-за несмолкаемого шума, поднимающегося над рядами Восточных отрядов: команд, сливающихся одна с другой, свиста сигнальных рожков, рева труб, бесконечного бряцания оружием. Он чувствовал себя зрителем какой-то гигантской пьесы либо птицей, парящей над долиной, в которой почти двести тысяч человек собирались истребить друг друга. Хотел бы он сейчас действительно стать птицей и летать в вышине над этим морем копий, наблюдая и, возможно, смеясь над этими глупыми смертными.

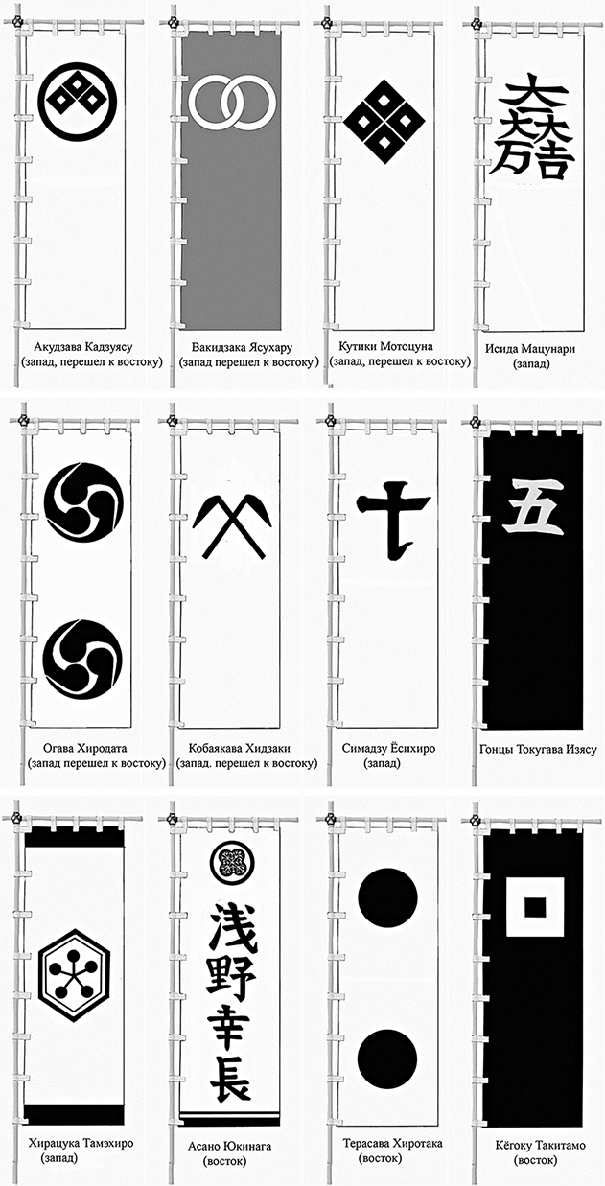

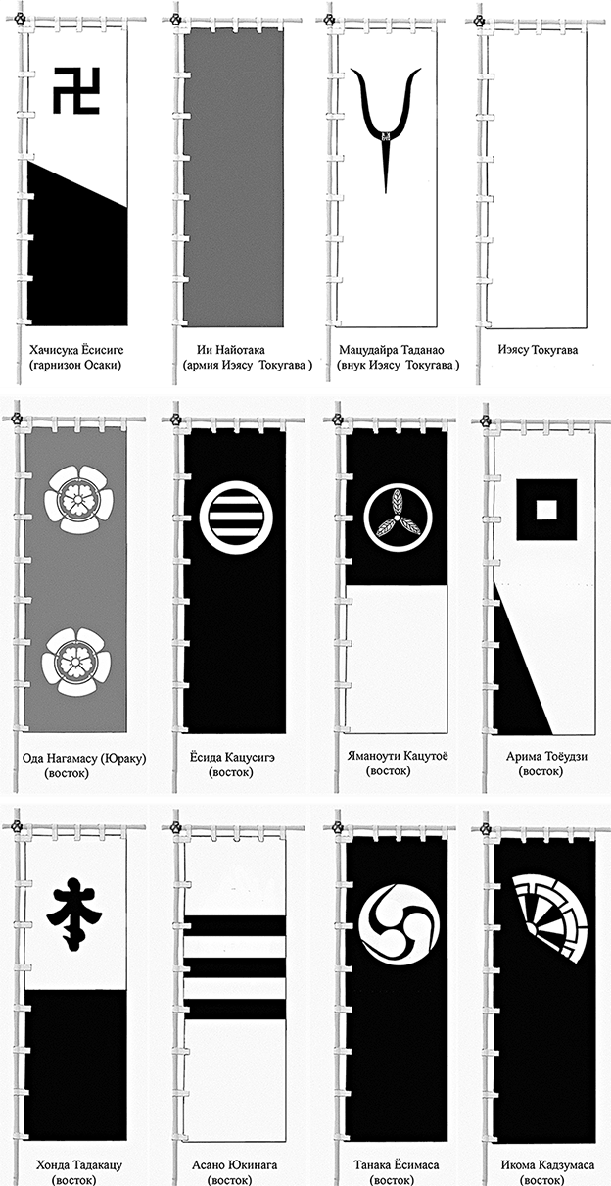

Штандарты «Восток-Запад»

Штандарты «Восток»

Войска Иэясу далеко продвинулись вперед именно на левом фланге «западных», в то время как справа его собственных войск было сравнительно немного. Еще несколько подразделений «западных» – части Киккава Хироуэ и Мори Тэрумото по ряду причин оказались в тылу Восточной армии, однако при этом они находились довольно далеко от непосредственного места предстоящей схватки, и им было затруднительно принять в ней участие.

Честь начать сражение выпала четвертому сыну Токугава Иэясу Мацудайра Тадаёси, которому только что минул двадцать один год. Так нужно, посчитал Иэясу, который желал, чтобы бывшие военачальники Тоётоми, вставшие на его сторону, ясно поняли, что это война между кланами Тоётоми и Токугава, в которой один из них просто обязан будет уничтожить другого.

Книга в книге. Долг самурая превыше всего!

Сигнальный рожок залился свистом, и из рядов Токугавы на правом фланге выехал одинокий всадник. На нем были отделанные золотом доспехи, поднятое забрало не скрывало молодого, нетерпеливого лица. Его копье оставалось в чехле у левой руки, оба меча – в ножнах. Слабый ветерок с гор развевал вымпел на его шлеме, вытягивая его в длинные полоски лакированной бумаги. Его конь двигался шагом, потом, слегка пришпоренный, перешел на рысь, выбирая дорогу по некрутому склону. Вскоре, выехав на середину разделявшего две армии пространства, он остановил коня. Замерев на несколько секунд, он вглядывался в неприятеля. Позицию он намеренно выбрал такую, чтобы его видели почти все на поле битвы.Потом с подчеркнутым тщанием он вытащил из чехла копье, перехватил его правой рукой и поднял высоко над головой.– Слушайте меня, люди Осаки и люди Нара, люди Сацуны и Бизена, люди Тоса и Хидзена. Слушай меня, Икеда из Бизена. Я – Като Кенсин из Кумамото. Мои дядья – в числе величайших из когда-либо живших полководцев. Мой отец был вместе с Хидееси в Корее и снискал там славу. Мои предки сражались против монголов и показали себя непобедимыми воинами. Теперь я пришел сюда на битву с тобой, Икеда из Бизена, во имя величайшего из принцев, Токугавы Иэясу. Приготовься к смерти.Трубы взорвались ревом за его спиной, и юноша, пришпорив коня, помчался вверх по склону прямо на неприятельские ряды. Вся армия, как один человек, разом исторгла громоподобный вопль, эхом отдавшийся в окрестных горах, и по сигналу рожка соратники Като Кенсина помчались за своим командиром, вверх по склону, прямо на вражеские позиции. Кенсин к этому моменту уже достиг сверкающих пиками цепей противной стороны, они расступились и тут же сомкнулись за его спиной, поглотив его, словно вода брошенный в нее камень. Уилл облизнул пересохшие губы.– Зачем он это сделал? – спросил он Кимуру.– Сегодня это было его долгом, Андзин Сама. Такова традиция. Теперь бой станет общим.Кристофер Николь. «Рыцарь золотого веера»

Впрочем, то время, когда битва началась с пускания стрел, ушло уже в далекое прошлое. Теперь на поле боя обычно действовали смешанные отряды, состоявшие не только из лучников, копейщиков с длинными копьями (длина последних могла достигать 6,5 м!) и собственно самураев, вооруженных мечами и алебардами нагината, но и стрелков из аркебуз. Например, в одном из отрядов Иэясу численностью в 3000 человек, всадников было 420 человек, стрелков из аркебуз – 1200, 850 копьеносцев, 200 лучников, а о вооружении еще 330 человек не сообщается, так что, по-видимому, они занимались тем, что несли флаги и подносили сражающимся боеприпасы. Таким образом, около 40 % солдат армии Токугава были вооружены огнестрельным оружием и, соответственно, готовились сражаться с его помощью.

Исида Мицунари. Неизвестный художник.

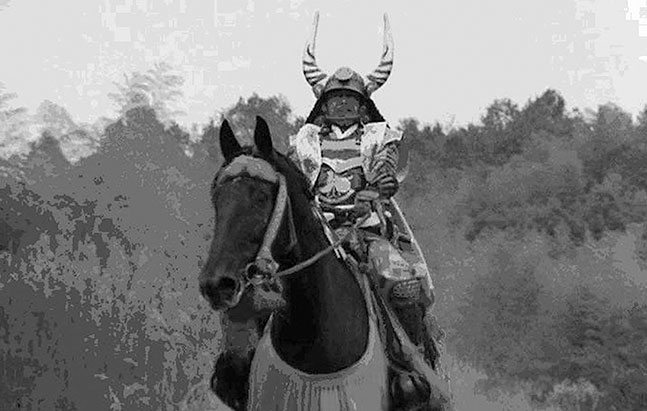

Победоносный полководец имел право носить на шлеме вот такие рога (кадр из кинофильма «Сёгун»).

Исходя из имеющегося к этому времени у японских полководцев опыта применения аркебуз, они могли быть очень опасными против конницы, особенно если стрелки стояли за оградой из бамбуковых кольев, как и английские лучники в эпоху Столетней войны. Поэтому они стремились укрепить такими изгородями свои позиции, но в данном случае сумел это сделать только лишь Исида Мицунари, заблаговременно заготовивший такой частокол и огородивший им свой лагерь у горы Сасао. Однако маловероятно, чтобы за одну ночь перед битвой его уставшие солдаты смогли установить такие частоколы и в других местах. Поэтому можно говорить о том, что каких-то серьезных укреплений на месте сражения при Сэкигахаре не существовало, и это был типичный встречный бой, когда две армии прямо с марша и лишь немного переждав бросились одна на другую!

Едва туман рассеялся, как в восемь часов утра 21 октября тридцать всадников во главе с Мацудайра Тадаёси и Ии Наомаса выдвинулись вперед и атаковали отряд Юкита Хидэиэ из Западной армии, а вслед за ними пошли в бой 800 аркебузиров из отряда Фукусима Масанори и открыли огонь. В свою очередь левый фланг Западной армии подвергся атаке сил Отани, а Мацудайра и Ии продолжили атаку центра позиции Мицунари. Соответственно, сам Мицунари подвергся атакам отрядов Курода, Такэнака и Хосокава. Один из его военачальников, Сима Кацутакэ, в это время был ранен, но так как, по словам японского историка Мицуо Курэ, у Мицунари было несколько пушек, ему удалось отразить эту атаку. На левом фланге Иэясу отряд Фукусима Масанори также атаковал, но подвергся контратаке и был отброшен на прежние позиции.

От воинов, одетых в мокрые доспехи и разгоряченных сражением, поднимался пар, а все поле боя затянуло густым пороховым дымом. Силы «восточных» то и дело бросались на противника, однако прорвать фронт «западных» им все еще так и не удалось, в результате чего к середине дня создалась патовая ситуация, чреватая поражением как той, так и другой стороне. Исида Мицунари оказался более подготовленным к такому развитию ситуации и подал сигнал Кобаякава Хидэаки, а также Мори Тэрумото начать совместную атаку сил Иэясу во фланг и тыл. Однако ни тот ни другой с места не сдвинулись и продолжали выжидать, стоя на своих местах!

Дело в том, что, хотя Кобоякава и приходился племянником вдове Хидэёси и воспитывался в его доме как сын, хоть он и не отличался умом и отвагой, он был обязан многим именно Иэясу. Когда в результате своего бездарного командования в Корее он был лишен владений и отправлен в изгнание уже после смерти Хидэёси, именно Токугава Иэясу был тем человеком, который спас изгнанника и возвратил ему его прежнюю земельную собственность.

Незадолго до сражения Кобаякава согласился на предложение Иэясу во время боя перейти на его сторону, однако, будучи по натуре человеком весьма нерешительным, он никак не мог пойти теперь на предательство. В результате Мицунари и Иэясу один за другим слали гонцов на гору Мицуо, где находился его штаб, чтобы подвигнуть его на активные действия, однако никакого ответа не получали. Наконец, разъяренный его медлительностью, Токугава Иэясу приказал своим аркебузирам начать обстрел лагеря Кобаякава, в то время как гонец, посланный Курода Нагамаса, потребовал немедленно атаковать своих прежних союзников. И растерявшийся вконец Кобаякава наконец-то сделал свой выбор и тут же отдал приказ напасть на войска Отани.

Те ожидали предательства с его стороны и дружной контратакой отбросили войска предателя назад. Но тут, «вдохновленный» его примером, на сторону Токугава перешел Вакидзака Ясухара, а также ряд других командиров. Со всех сторон раздались крики: «Предательство!» Теперь уже «запад», насчитывающий в начале сражения около 80 тысяч человек, против 74 тысяч у Иэясу, потерял свое численное превосходство и больше уже не мог сопротивляться. Центр войск Мицунари был полностью разбит, за исключением отряда клана Симадзу с острова Кюсю, насчитывавшего первоначально 1500 человек. Симадзу Есихиро сначала хотел присоединиться к Токугава, но вышло так, что ему пришлось выступить на стороне Мицунари, поэтому он отдал приказ своим войнам врага не атаковать, но отражать каждого, кто будет нападать на них. Так они и простояли большую часть сражения в самом эпицентре, однако не двигались при этом ни вперед, ни назад. Наконец от всего его отряда осталось 500 человек, и его подчиненные начали умолять его спасаться бегством. Во главе приблизительно восьмидесяти самураев Симадзу Есихиро предпринял эту отчаянную попытку, но двинулся не назад, а вперед, справедливо считая, что в тылу у Иэясу он встретит меньше войск, нежели в тылу своей собственной отступающей армии! В погоню за ним бросился сам Ии Наомаса, командир отряда «Красных дьяволов», но, будучи в кроваво-красных доспехах, да еще и с огромными золотыми рогами на шлеме, он оказывался слишком заманчивой мишенью, и один из аркебузиров Симадзу ранил его в левую руку, да так, что он упал с коня.

С поля боя Есихиро сумел увести всего пятьдесят-шестьдесят человек, но тем не менее они спаслись и поскакали сначала по дороге, ведущей на юго-запад, а затем в обход горы Нангу.

Здесь они встретили разведчиков Киккава и Мори, прислушивавшихся к шуму битвы и пытавшихся угадать ее исход, и сообщили им, что Исида Мицунари разгромлен. Узнав об этом, Киккава тут же последовал примеру Кобаякава и перешел на сторону Токугава, а вот Мори Тэрумото, хотя и не стал предателем, но сделать уже все равно ничего не мог, поскольку войска Киккавы стояли неподалеку от него. В итоге ему пришлось отступить вслед за Есихиро, который бежал в порт Сакаи неподалеку от Осаки и благополучно переправился к себе на Кюсю.

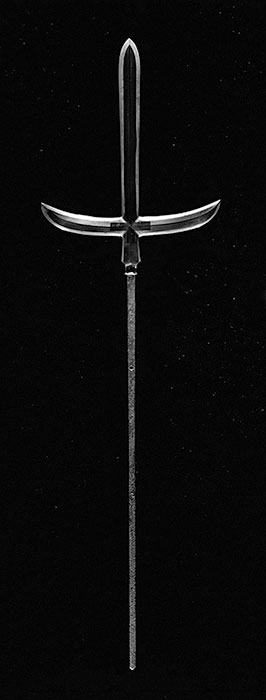

Наконечник копья яри – дзюмондзи-яри. Токийский национальный музей.

В свою очередь, разгромленный Исида Мицунари тоже бежал с поля сражения и три дня прятался по лесам, пытаясь добраться до моря, но подхватил дизентерию и, будучи в плачевном состоянии, был выдан сторонникам Иэясу, который приказал его казнить. Однако в день своей победы при Сэкигахаре сам Иэясу еще не знал о том, каков будет конец его заклятого врага, но хорошо понимал, какая именно победа им одержана. Поэтому он сделал все, чтобы войти в историю Японии, а именно: проведя все сражение без шлема с непокрытой головой, теперь надел его и, плотно завязав шнурки, сказал: «Одержав победу, подтяните шнурки вашего шлема», намекая этим на то, что дело приведения страны в порядок с этой битвой еще отнюдь не закончено.

Затем к нему один за другим начали подходить с докладами командиры, а воины различных отрядов приносили и складывали перед ним отрубленные головы знаменитых врагов, и Токугава Иэясу приступил к традиционному в Японии «осмотру голов».

Книга в книге. «Осмотр голов»

Ниже их, на обратном склоне, ярдах в пятидесяти, столпилась группа самураев Токугавы. Они окружили поверженного вражеского генерала. Только один солдат стоял рядом с коленопреклоненным человеком – тот, который взял его в плен. Он держал обеими руками большой меч, положив его клинком на левое плечо, дыша медленно и глубоко, взмокнув от напряжения – ведь весь этот день мучительной борьбы мог пойти для него насмарку из-за какой-нибудь оплошности, допущенной сейчас.Поскольку поблизости не было храма, пять циновок расстелили прямо на земле, и на них опустился военачальник. Наконец, вздохнув, он развязал тесемки нагрудного панциря и позволил ему соскользнуть на землю. Еще одно быстрое движение, и кимоно упало, обнажив до пояса потное тело. Холодный дождь падал на выбритую голову и плечи, заставив его быстро подавить непроизвольную дрожь.Не поднимая глаз, генерал вытащил короткий меч, задумчиво коснулся пальцем лезвия и острия. Самураи, наблюдающие генералы – никто не шелохнулся. Отвлечь его сейчас или помешать было бы верхом бесчестья.Он снова вздохнул. Отведя правую руку с коротким мечом в сторону, он с неожиданной силой вонзил клинок. Бритвенно-острое лезвие вошло в пульсирующий смуглый живот, и тем же движением он рванул его вправо, вспоров рану длиной в несколько дюймов. Кровь хлынула оттуда, как вода, проникающая сквозь плотину. Он продолжал глядеть в землю, продолжал вести лезвие, теперь повернув его под прямым углом вниз.Единственным звуком был только свист воздуха, вырывающегося из ноздрей умирающего человека. Одновременно с ударом клинка он выбросил в сторону левую руку с растопыренными пальцами. По этому сигналу стоявший над ним самурай начал замах большого меча, обрушив его на шею генерала с ужасающей силой и ювелирной точностью. Голова, казалось, подскочила, повернувшись от удара лицом кверху, словно хотела взглянуть напоследок на своих врагов. Палач подхватил голову за чуб, не дав ей упасть. Из обрубка шеи фонтаном хлынула кровь, и тело упало вперед, ноги медленно вытянулись и, дернувшись, застыли.Самурай поднял голову – по-прежнему тяжело дыша, но теперь уже с улыбкой. Он исполнил свою роль превосходно. Окружавшие его воины издали клич, на который откликнулись эхом их товарищи по всему полю. Палач вытащил из-за пояса свои палочки для еды, искусно вырезанные из дерева и украшенные гербом клана. Он воткнул их в прическу на мертвой голове и двинулся по коридору, образованному расступившимися солдатами.Палач шагал между ликующими воинами, неся перед собой голову, из которой капала кровь, пока не подошел к всадникам. Здесь он остановился и поклонился; выпрямился, поднял глаза.– Смотрите, мой господин Иэясу, – сказал он. – Голова Икеды из Бизена.Иэясу улыбнулся:– Отличная победа. Как твое имя?– Кейко, мой господин Иэясу.– И все?– Все, мой господин Иэясу.– У тебя будет и другое имя, Кейко. Оставь здесь голову Икеды и можешь рассчитывать на мою щедрость.Кристофер Николь. «Рыцарь золотого веера»

Руку раненого Ии Наомаса он собственнолично перевязал, отдавая тем самым долг уважения его храбрости. Все замолчали, когда к нему подошел Кобаякава Хидэаки и так же молча склонился перед Иэясу. Было понятно, что именно его предательство разрушило западную коалицию, но спасло страну от ужасов долгой и затяжной гражданской войны. В тот же день в ставку Иэясу прибыл Токугава Хидэтада, и отец упрекнул его за опоздание. Сам Кобаякава, после этого продолжая демонстрировать свою преданность клану Токугава, штурмовал замок Исида Мицунари и получил в награду обширные земельные владения. Вот только на пользу ему это предательство, видимо, все-таки не пошло, так как уже через два года он вдруг сошел с ума и умер, так и не успев по-настоящему насладиться ни своим богатством, ни положением.

Зато Токугава Иэясу получил от этой победы все, чего только мог себе пожелать. В 1603 году он был торжественно провозглашен сёгуном и главой всех самураев Японии! Похоронили «Первого сёгуна» в 1616 году в возрасте 73 лет на вершине холма в Никко. Ему было дано посмертное имя Тосё-Дайгонгэн – «Великий бог-спаситель, что озарил Восток», под которым он был зачислен в список ками. А позже в честь Иэясу там был построен великолепный храмовый комплекс Тосёгу.

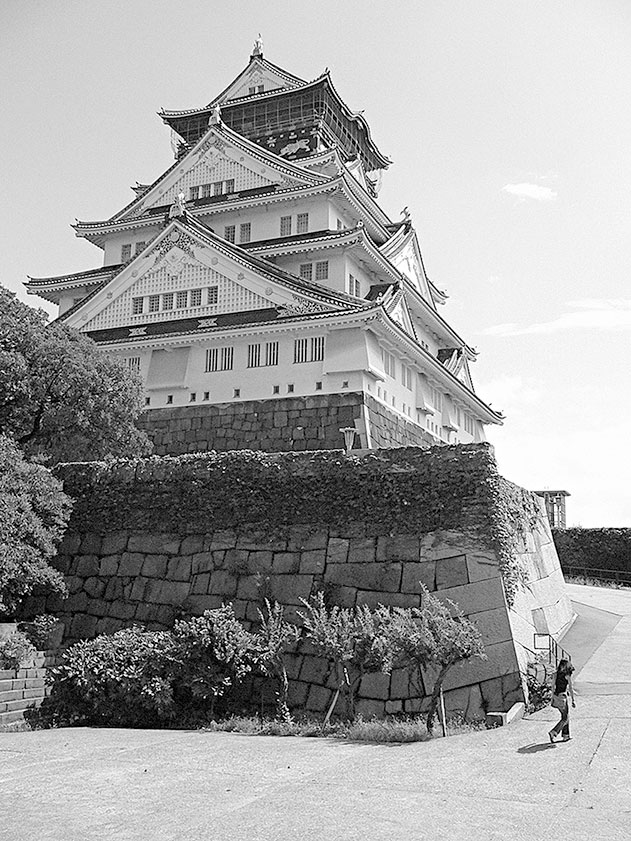

Главная башня замка в Осаке.