Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 24 Военное искусство самураев

Дальше: Глава 26 Сэкигахара: предательство, решившее судьбу страны

Глава 25

Самураи – объединители страны

Моя жизнь

пришла как роса

и как роса исчезнет.

А вся Нанива –

это лишь сон после сна.

Предсмертное стихотворение Тоётоми Хидэёси (1536–1598)

Всегда так было и будет, что в переломные моменты истории среди множества обыкновенных людей встречаются и такие, что благодаря личным качествам, случаю или простой удаче оказываются на самом верху пирамиды власти, и не только оказываются, но еще и соответствуют этому своему высокому положению. В Японии за ее многовековую историю это случалось не раз, однако судьбе было угодно сделать так, что когда в конце XVI века ее положение стало особенно тяжелым, нашлись сразу три человека, которые своими действиями преобразовали страну так, что она из раздробленного, раздираемого войнами и разбоем государства превратилась в «современное» по тому времени централизованное феодальное государство, в котором наконец-то наступил мир, причем не на годы – на века!

Первым среди них был Ода Нобунага (1534–1582) – наследник сравнительно маленького княжества, которое лежало на пересечении дорог между Западной и Восточной Японией, неподалеку от современного города Нагоя. Ему нельзя было отказать в тщеславии, способностях и деловых качествах. Начало его взлету положила неожиданная для его современников победа над военным князем, который выступил против Нобунаги. Лучше бы этот князь этого не делал, поскольку эту битву он проиграл. С этого времени Ода последовательно и систематически расширял сферу своего влияния, пока, наконец, в 1567 году его войска не вошли в Киото. Он поставил под свой контроль сёгунат Асикага, а позднее и вовсе изгнал несчастного сёгуна из его бывшей столицы.

Шлем Тоётоми Хидэёси, украшенный плюмажем в форме 29 лепестков ириса, символизирующих солнце. Токийский национальный музей.

В течение 20 лет Нобунага уверенно держал бразды правления в своих руках. В этом ему помогали стратегические способности и огнестрельное оружие. И так продолжалось до тех пор, пока он не попал в засаду своего собственного генерала, и ему не оставалось ничего иного, как покончить жизнь самоубийством. К этому времени под его контролем находилась почти третья часть Японии – процесс объединения страны начался.

Вторым объединителем Японии, которому удалось много больше, чем первому, стал… сын то ли крестьянина, то ли дровосека Хасиба Хидэёси (1537–1598). В молодые годы, желая стать самураем, он украл доспехи своего первого господина и нанимался на службу к разным военачальникам, пока, наконец, не нанялся к Оде Нобунаге в качестве носителя сандалий (1554). Начав с этой скромной должности, он сумел возвыситься до ранга генерала, поскольку Нобунага оценил его ум и блестящие военные способности. В 1583 году, после гибели своего хозяина, Хидэёси фактически узурпировал принадлежавшую тому власть, а затем еще и получил от императора должности регента-кампаку (1585), «великого министра» (дайдзё-дайдзин, 1586) и аристократическую фамилию Тоётоми. К 1591 году «железом и кровью» он сумел объединить под своей властью все территории Японии, то есть сделал то, что не удавалось до него никому из его предшественников!

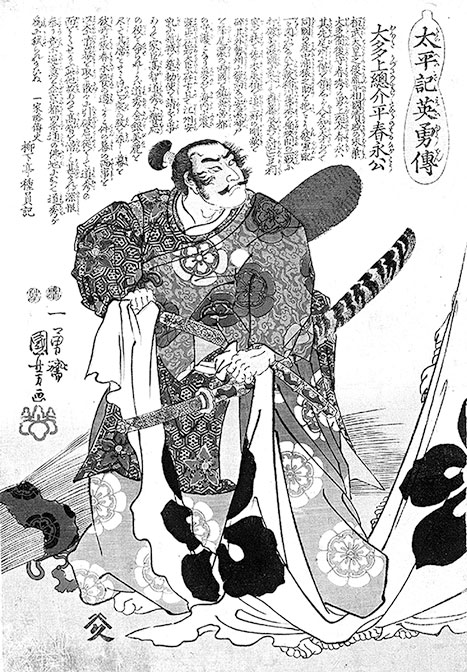

Ода Нобунага. Цветная ксилография Утагава Куниёси.

Портрет Оды Нобунаги из коллекции храма Тёкодзи в городе Тоёта.

Хидэёси составил общеяпонский земельный кадастр, который стал основой для налогообложения населения на протяжении последующих трех столетий, приказал изъять все имеющееся у крестьян и мещан оружие, разделил японское общество на четыре сословия. Его правление ознаменовалось запретом христианства в Японии (1587) и агрессией против Кореи и Китая (1592–1598). Однако торжество его было неполным, так как он умер в 1598 году, оставив своим наследником малолетнего сына Хидэёри, хотя и успел до этого назначить до времени его совершеннолетия опекунский совет из пяти человек. На многие ответственные должности он назначил лично преданных ему людей, невзирая на их происхождение. И все это ради будущего своего сына, которое они должны были обеспечить любой ценой. Разумеется, те, кто считал себя потомком древнего рода, были возмущены тем, что ими, по сути дела, правят выскочки без рода, без племени, так что подспудная вражда между этими двумя группировками не затихала ни на миг.

Курода Нагамаса в своем знаменитом шлеме «Отвесная скала». Военачальник Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу. Старинный японский рисунок. Токийский национальный музей.

И вот как раз среди этих пяти опекунов и оказался человек, которому самой судьбой было суждено закрепить единство страны и завершить создание централизованного феодального государства в Японии – князь Токугава Иэясу (1543–1616) из рода Минамото, носивший сначала детское имя Мацудайра Такетиё; затем ставший Мацудайра Мотонобу (имя, полученное после церемонии совершеннолетия в 1556 году) и Мацудайра Мотоясу (имя, данное ему его сюзереном, Имагава Ёсимото), выбравший имя Мацудайра Иэясу в знак независимости от рода Имагава в 1562 году; и, наконец, ставший Токугава Иэясу в 1567 году. Тосё-Дайгонгэн тоже его имя, но только уже посмертное, божественное имя «Великий бог-спаситель, что озарил Восток», ставшее ему наградой за все, что он сделал для страны.

К вершинам власти он шел долго и трудно. Много лет провел заложником у более сильных даймё, рано потерял отца, при этом очень часто жизнь его висела на волоске. Однако он не терял присутствия духа, постоянно помнил, что он из рода Минамото, тогда как Хидэёси всего лишь сумевший преуспеть крестьянин, которому его свадебный наряд даже шили из знамен его господина, и что терпение и труд все перетрут! Разную сущность «трех объединителей империи» как нельзя лучше отражает следующая история: все трое стояли перед деревом, на котором сидел соловей, и хотели послушать его пение. Но соловей не пел. «Он не поет, так я убью его», – злобно подумал Нобунага. «Он не поет, так я заставлю его петь», – сказал Хидэёси. «Он не поет, так я подожду, когда он запоет», – решил Иэясу, и вот это его качество – «ждать и надеяться» оказалось для него наилучшей стратегией во всех отношениях.

Доспехи Курода Нагамаса. Токийский национальный музей.

Шлем Курода Нагамаса.

Интересно, что в отличие от Оды Нобунаги, который поддерживал отношения с Португалией и Испанией, а также не мешал распространению католичества в Японии, Токугава предпочитал иметь дело с протестантскими Нидерландами. С 1605 года консультантом Иэясу в вопросах европейской политики стал английский моряк, кормчий Уильям Адамс – тот самый, что в романе Джеймса Клейвелла «Сёгун» был выведен под именем Джона Блэксорна. Благодаря советам последнего, монополию иметь отношения и торговать с японцами получили только голландцы. В 1614 году Иэясу издал указ, который и вовсе запретил пребывание «южных варваров» и христиан в его стране. Начались репрессии и массовые показательные распятия верующих. Небольшая группа японцев-христиан бежала на испанские Филиппины, ну а большая часть под страхом смерти была силой обращена в буддизм. Формально передав титул сёгуна сыну, Токугава Иэясу занялся составлением «Уложения о самурайских родах» («Букэ сё хатто»), определившего нормы поведения самурая на службе и в личной жизни и где в сжатой форме были зафиксированы традиции военно-феодального сословия Японии (Кодекс бусидо), передававшиеся ранее устно. При нем столицей страны стал Эдо, впоследствии превратившийся в Токио. Умер он в возрасте семидесяти трех лет, приняв участие в бесчисленном количестве сражений и схваток, после заговоров и борьбы длиной в целую жизнь и став полноправным правителем Японии. Власть он передал своему старшему сыну Хидэтада, а всего клан Токугава после этого правил Японией целых 265 лет вплоть до 1868 года!

«Красные демоны» в сражении при Сэкигахара. Фрагмент расписной ширмы. Хорошо заметны большой и малый штандарты с изображением «колодца», а также красные знамена и сасимоно самураев Ии с различным гербами. В центре, верхом на коне, – Ии Наомаса.

Назад: Глава 24 Военное искусство самураев

Дальше: Глава 26 Сэкигахара: предательство, решившее судьбу страны