Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 23 Самураи и сохеи

Дальше: Глава 25 Самураи – объединители страны

Глава 24

Военное искусство самураев

И на жемчуге бывают царапины.Японская пословица

Сражения самураев, то есть в принципе битвы практически не прекращавшейся в стране гражданской войны, когда один даймё пытался силой отнять что-то у другого, либо земли, либо власть, проходили в Японии не просто так, а по определенным неписаным правилам. Сначала на битву выезжал один самурай и громко объявлял, кто он, какому дому служит, чем отличились его предки и почему он бросает вызов врагам.

Принять такой вызов должен был противник, равный этому воину по доблести и положению. Когда один из самураев одерживал победу, в бой вслед за ним вступали другие самураи. Так из одиночных поединков схватка постепенно становилась всеобщей и длилась до победы одной из сторон. Управлять таким боем было практически невозможно, как, впрочем, и любым средневековым сражением, в котором главной и решающей силой оказывались рыцари, будь то японские или же западноевропейские.

Разница заключалась в отношении к смерти. Самураи, проиграв сражение и оказавшись перед выбором смерть или плен, всегда выбирали первое, тогда как западноевропейские рыцари-христиане – второе. Самоубийство для христианина было страшным грехом, хотя те же самые самураи-христиане его все равно совершали, поскольку участь сдавшихся была просто ужасна. Рыцари же в плену встречали едва ли не дружеский прием, пировали за одним столом с пленившим их феодалом и даже часто сами за себя назначали и сумму выкупа, причем не торгуясь! В Японии такое было немыслимо. Здесь ценностью были не деньги проигравшего, а его голова. И чем более высокого ранга противнику она принадлежала, тем на более высокую награду мог надеяться добывший ее в бою самурай.

Книга в книге. Недостойный самурай Небару Дзозен.

Самурай, бывший ронин, Небару Дзозен в романе Джеймса Клейвелла не сумел совершить самоубийство, оказавшись на положении пленника, и вот какая после этого была его судьба…Он умирал недостойно, плача от страха, прося его помиловать. Убивали его медленно и жестоко. Ему разрешили бежать, потом аккуратно проткнули штыком среди общего смеха, снова заставили бежать и подрезали поджилки. После этого ему позволили уползти, потом медленно вспороли живот, пока он кричал, а кровь и слизь вытекали из него, и так оставили умирать.После него Нага обратил внимание на остальных самураев. Трое людей Дзозена тут же встали на колени, обнажили свои животы, поставили перед собой короткие мечи, чтобы совершить сэппуку. Трое их товарищей встали сзади них как помощники, обнажив длинные мечи, они взяли их обеими руками. Нага и его люди их больше не трогали. Как только самураи, стоящие на коленях, легли на свои мечи, они вытянули шеи, и три меча, опустившись, одним ударом отрубили им головы. В упавших головах клацнули зубы, и все стихло. Тут же налетели мухи.После этого на колени встали еще два самурая, последний из оставшихся стоял наготове как помощник. Первый из вставших на колени был обезглавлен тем же способом, что и его товарищи, как только опустился на нож. Другой сказал:– Нет. Я, Хирасаки Кенко, знаю, как умирать – как следует умирать самураю.Кенко был гибкий молодой человек, надушенный и миловидный, бледнолицый, волосы его были хорошо смазаны маслом и плотно заплетены в косичку. Он почтительно взялся за свой меч и частично обмотал лезвие поясом, чтобы удобней было держаться за него рукой.– Я осуждаю смерть Небару Дзозен-сана и этих его людей, – твердо сказал он, кланяясь Наге. Он кинул последний взгляд на небо и в последний раз ободряюще улыбнулся своему помощнику: «Сайонара, Тадео». После этого он глубоко погрузил свой нож с левой стороны себе в желудок. Он обеими руками сделал полный разрез поперек, вынул его и глубоко погрузил его снова, как раз над пахом, и резко рванул вверх в полном молчании. Его вспоротые внутренности вывалились на колени, и, когда его ужасно искаженное агонией лицо ткнулось вперед, помощник опустил вниз свой меч, блеснувший широкой дугой.Нага сам поднял за косичку голову этого самурая, отер ее от грязи и закрыл глаза. Потом он приказал своим людям проследить, чтобы голова была вымыта, упакована и отправлена Ишидо со всеми почестями, с полным отчетом о мужестве Хирасаки Кенко.Последний самурай опустился на колени. Не было никого, кто бы помог ему совершить сэппуку. Он тоже был молод. Его пальцы дрожали, его охватил страх. Дважды он выполнял свои обязанности по отношению к своим товарищам, дважды рубил головы с большим искусством, спасая их от пытки болью и позора страха. И только что он ждал смерти своего любимого друга, который умер, как полагается самураю, принеся себя в жертву в гордой тишине, потом он опять рубил чисто, с совершенным искусством. Он никогда не убивал до этого случая.Смерть его была быстрая, безболезненная и почетная.Головы были подобраны. Потом вновь вернулся к жизни Дзозен. Его руки судорожно пытались заправить кишки обратно в живот.Его оставили собакам, которые пришли из деревни.

Комментарии, как говорится излишни. Конечно, роман – это роман, однако реальность, пожалуй, была еще хуже!

Впрочем, «погоня за головами», так же как и стремление европейских рыцарей как можно больше захватить в плен своих сотоварищей, очень часто шла вразрез с требованиями военного искусства. Дело в том, что самурай, раздобывший ценную голову, обычно покидал поле битвы, так как пребывал в полной уверенности, что исполнил свой долг до конца. Между тем было бы куда лучше, если он оставался там и продолжал сражаться. Да и сама схватка нередко перерастала в неуправляемую свалку, в которой один пытался отрубить голову убитого врага, тогда как соратники последнего погибшего пытались ему в том помешать. В результате иным полководцам приходилось особым приказом запрещать этот варварский обычай, чтобы их воины занимались в битве своим прямым «делом», а не собирали эти кровавые трофеи! А вот во время войны в Корее трофейных голов было так много (только в битве при Сачхоне их отрезали 38 700!), что… вместо них в Японию отправляли отрезанные у них носы, засоленные в больших деревянных бочках.

Памятник Кусуноки Масасигэ на территории императорской резиденции в Токио.

Однако как только в войсках самураев появились отряды копейщиков, лучников и стрелков, набранные из крестьян, японские полководцы быстро переняли традиции китайского военного искусства. Так что теперь их битвы стали проводиться по плану и меньше всего напоминали былые свалки конных воинов, в которых равный старался сражаться только с равными, как это бывало и на заре феодализма в Европе!

Теперь главной целью было достижение общей победы в сражении, ну а то, что она подкреплялась несколькими тысячами отрубленных голов, воспринималось все больше как дань традиции, хотя и очень выгодной для тех, кто эти самые головы рубил и после битвы приносил своим командирам. Причем сама война становилась делом все более и более профессиональным и требовала и определенных теоретических знаний, и большой военной практики.

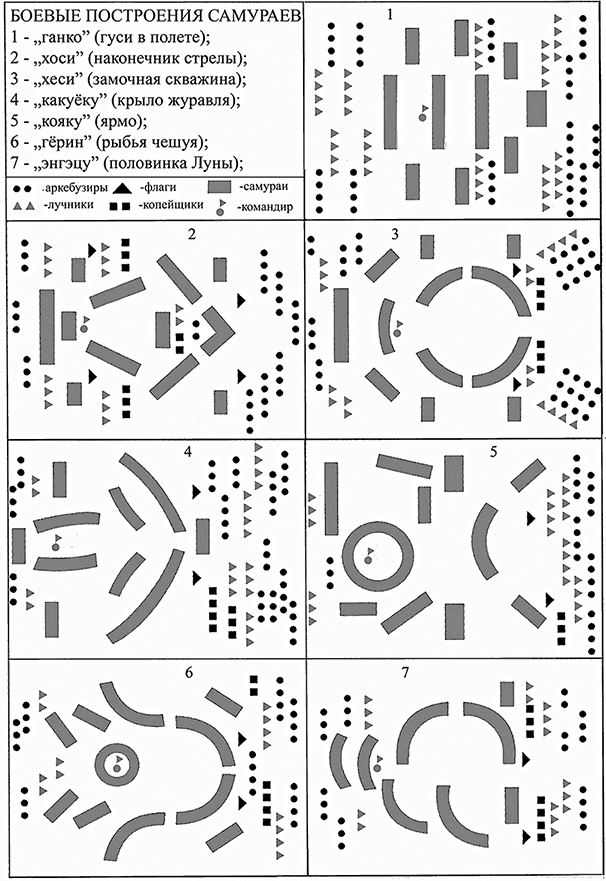

До этого сложные построения самурайской армии просто не требовались. Теперь они стали правилом, причем каждое из них получило свое название. Например, построение в несколько рядов, наиболее простое и пригодное для любого случая, получило название ганко («гуси в полете»). Хоси («наконечник стрелы») считался наиболее удобным для активной атаки неприятеля, а саку («замочная скважина») – для обороны. Желая окружить неприятеля, применяли построение какуёку («крылья журавля»), а при необходимости отразить нападение использовали построение кояку («ярмо»). Если полководец не решался на атаку в центре, а хотел нанести удары на флангах, то на этот случай у него был вариант построения гёрин («рыбья чешуя»). В том случае, если нападение ожидалось со всех сторон, войска следовало выстроить в порядок энгэцу («месяц»), что давало им одновременно возможность и стойко защищаться, и в случае необходимости наносить ответные удары. Другие построения, принятые военным искусством самураев, являлись разновидностями этих основных.

При этом как бы войско ни строилось, соблюдались определенные правила с размещением как самого полководца, так и сопровождающих его слуг, начиная от «слуги с водой для рук» и «слуги с полотенцем», трубача в раковину, и барабанщика, на попечении которого был большой сигнальный барабан. Здесь же находились гонцы, военный священник, старшие и младшие офицеры, дозорные, разведчики и шпионы-синоби, переодетые в крестьян или странствующих монахов, смотря по обстоятельствам.

Боевые построения самураев: 1 – ганко; 2 – хоси; 3 – саку; 4 – какуёку; 5 – кояку; 6 – гёрин; 7 – энгэцу. Схема А. Шепса.

Свои позиции на поле боя было принято всячески укреплять. Так, и лучники и аркебузиры использовали переносные щиты татэ, которые делалась из толстых досок, а сзади имели откидывающуюся деревянную подпорку. Они имели прямоугольную форму практически в человеческий рост, а их лицевая поверхность обычно украшалась гербами. Некоторые щиты XVI века были сделаны изогнутыми с двумя ребрами жесткости (горизонтальным и вертикальным) и даже с вырезом сверху для удобства стрельбы из аркебузы. Последняя разновидность обшивалась снаружи железными листами с гладкой поверхностью, чтобы пули лучше от нее отскакивали. Такие татэ использовались во всех войнах, которые велись в средневековой Японии. Воины, переносившие эти щиты, назывались татэ-моти, а их изготовители – татэнуи. Щиты устанавливали сплошными рядами, преодолеть которые не могла ни конница, ни пехота, и, используя их в качестве прикрытия, вели по противнику огонь.

На путях возможного движения конницы было обычным делом выставлять решетки из связанных между собой бамбуковых кольев. Не мешая стрелкам, они становились для нее непреодолимой преградой. Перед решетками старались по возможности выкопать ров и, мало того, забивали в землю короткие острые колышки и связывали их веревками. Получалось своего рода «минное поле», на котором лошади спотыкались, а пехотинцы вынуждены были идти медленно и глядеть себе под ноги, чтобы не упасть, и в это время представляли собой отличную мишень! Против всадников и пехотинцев использовались и металлические шипы с четырьмя остриями. Как бы их ни разбрасывали, одно острие у них было всегда обращено кверху. Наступив на него, лошади разрывали себе копыта и сбрасывали седоков, а пехотинцы, обычно сражавшиеся в соломенных сандалиях, получали тяжелые раны ступней.

Особого искусства требовала осада и штурмы замков крупных феодалов – даймё, поскольку из-за постоянных землетрясений основания и стены этих сооружений складывались из огромных валунов. Разбить их не могли никакие тараны и пушки, однако между камнями оставались углубления, да и сами стены возводились с большим наклоном, так что по ним можно было взбираться наверх, а уже там, где стены были из дерева, их преодолевали при помощи веревок с крючьями на конце. Разумеется, всему этому нужно было долго учиться, равно как и умению переплывать реки в доспехах и даже с флагами в руках, но таково было самурайское военное искусство, которому эти воины посвящали всю свою жизнь.

Маска к доспеху до-мару. Вид снаружи и изнутри.

Полный доспех самурая до-мару со шнуровкой тя-сосуго-одоси.

Кстати говоря, поскольку Япония со всех сторон окружена морем, а на ее территории много рек и озер, от самурая умение плавать требовалось в обязательном порядке, оно было для них жизненно необходимо, точно так же, как и умение сражаться различными видами оружия и ездить верхом. Однако своеобразие японской культуры проявилось и здесь: обучение плаванию самурайскими стилями было характерно только для Японии, что резко выделяло его среди способов плавания у других народов. Школ, обучающих плавать, было едва ли не столько же, сколько и школ, обучающих искусству фехтования! Здесь вряд ли имеет смысл их все перечислять, а вот о тех направлениях, что там изучали, следует рассказать обязательно.

Вот в такую деталь рукава котэ в форме груши, скорее всего, и попала стрела, пущенная в Масасигэ.

Например, в одной из школ плавания самураев обучали плавать в полном снаряжении, и пловцы должны были держать верхнюю часть туловища как можно выше над водой, чтобы воин имел возможность еще и стрелять из лука. Этот стиль нельзя сравнить ни с какими другими, поскольку он требовал от того, кто его изучал, исключительной физической силы. Ведь японские доспехи обладали особенностью намокать. И даже если сухими они были легче европейских, вода, впитавшаяся в их шнуровку, добавляла им вес и… тянула плывущего на дно! Существовала школа, учившая плаванию с большими флагами. При этом двух-, трехметровые флаги нобори держали в руках, прикрепляли к плечам или голове. Чем тяжелее был флаг, тем с большим напряжением приходилось работать пловцу. Кроме того, самурай должен был еще транспортировать с собой по воде конную сбрую и оружие, а трубач – раковину (хорагай), применявшуюся для подачи сигналов. Была и такая школа, где практиковались прыжки в воду, глубина которой обычно не превышала 1 м, причем с большой высоты.

Некоторые школы привлекали тем, что обучали какой-нибудь впечатляющей экзотике. Например, главным в обучении одной такой школы было плавание и ныряние… со связанными руками и ногами, а также борьба с противником по захвату его плавательных средств (например, лодки). В качестве тренировок служили упражнения, называемые «икада-дзумо» – «борьба на плоту». Сброшенный с плота в воду считался побежденным. Кроме того, самураи (а отнюдь не только одни лишь легендарные ниндзя!) обучались длительному пребыванию под водой (с оружием или без него).

Совсем как наш Чапаев – «Впереди, на лихом коне!». Тоётоми Хидэёси завоевывает Сико-ку (укиё-э Тоёхары Тиканобу, 1883 г.).

Другие школы ориентировались на плавание в море и учили преодолевать сильные приливные волны, прибой, водовороты, освобождать руки и ноги от вьющихся водяных растений. Кроме того, практиковался стиль, который назывался тати-оёги. Главным в нем было держать туловище так, чтобы руки оставались над поверхностью воды. В них воин удерживал меч, который должен был всегда оставаться сухим и чистым от ржавчины, так как считался «душой самурая».

Основным в упражнениях одной из школ, практикующих стиль тати-оёги, было держать верхнюю часть тела как можно выше над водой только за счет энергичной работы ног. Пловец этой школы должен был сохранить сухим переправляемый им через водную преград груз; тренировочным было упражнение, при котором ученик, находясь в воде, должен был писать иероглифы так, чтобы не замочить водой дощечку, тушь и кисть.

Существовала школа, требовавшая от воинов длительного пребывания в морской воде, то есть плавания в море на большие дистанции, тогда как у других главным приоритетом была борьба с противником в воде. Эту школу часто называли школой водного дзюдо.

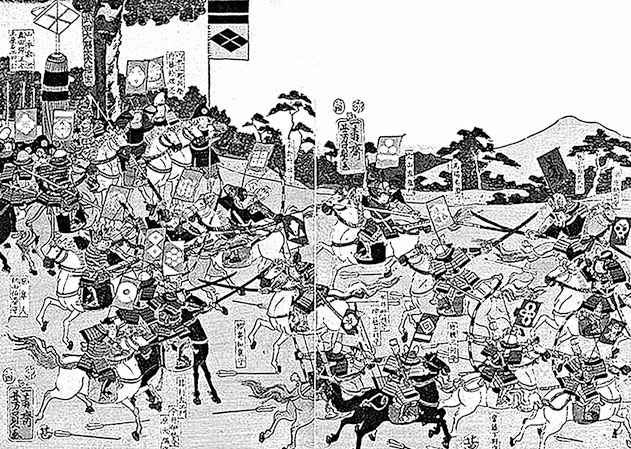

Одна из четырех битв при Каванакадзима. Японская ксилография. Библиотека конгресса США.

Ну и, конечно же, самураев учили стрельбе из воды, которую им приходилось вести, когда они переплывали ров, опоясывающий замок даймё, который они штурмовали, а также плаванию в штормовом океане и преодолению больших волн.

Поскольку самураи были конными лучниками, то есть подобно скифам, туркам и монголам практиковали стрельбу из лука с коня, им нужно было постоянно практиковаться в этом умении, да и как иначе можно было достичь совершенства в этом трудном деле?! Стрельба из лука с лошади в исторических источниках называется «ябусамэ», а своего наивысшего расцвета она достигло в период Камакура, когда ее стали рассматривать как обязательное умение для самураев высшего ранга. Причем стрельба из лука с лошади была не только обязательным, но и любимым видом состязаний среди самураев и проводилась обычно в виде состязания двух команд, что отчасти напоминало европейские турниры и состязания хиппика гимнасия у древних римлян.

Обычно крупные состязания производились на скаковом кругу в храме Цуруга ока Хатиман в городе Камакура или на берегу моря во время синтоистских праздников. В качестве главного распорядителя при ябусамэ выступал синтоистский священник, а в качестве мишени ставили или доспехи воина (в период Камакура), или же вкопанный в землю деревянный столб, и стрелок, мчась на коне по кругу, стрелял в эти цели три раза с интервалом в десять секунд.

Кроме ябусамэ в разряд самурайских военных искусств входило и так называемое инуомоно – упражнение по преследованию собак. По сути, это была та же охота, но без смертельного исхода, так как стрелы использовались не боевые, а учебные. Как и ябусамэ, оно имело своей целью выработать у самурая способность быстро и метко стрелять из лука на скаку, одновременно управляя конем шенкелями, что было очень важно для воина, участвующего в сражении в составе конного отряда. Но инуомоно, в отличие от стрельбы по мишени, было намного сложнее, так как тут нужно было стрелять по движущейся цели. Всадник при этом должен был на скаку попасть тренировочной стрелой с деревянным наконечником в собаку, которую выпускали на манеж на участке для стрельбы.

Наибольшей популярности инуомоно достигло в период Муромати (1333–1573), когда стрельба из лука в сочетании с верховой ездой (кюба) считалась совершенно необходимой для буси высших рангов.

Маска сомэн мастера Миотина Мунекира (1673–1745). Музей Анны и Габриэль Барбье-Мюллер. Даллас, Техас.

Воины тренировались также в верховой езде во время традиционного отлова диких лошадей, который проводился в середине пятого месяца каждого года в день обезьяны (12-й день по циклическому отсчету) обычно при участии священников синто. Такие отловы устраивались в Средневековье на равнине Канто и имели своей целью как пополнение конюшен новыми боевыми лошадьми, так и выявление лучшего всадника (или группы всадников), принадлежавшего к дружине того или иного даймё.

Кроме того, среди самурайской знати было принято охотиться с соколами и прочими хищными птицами, которых специально отлавливали и тренировали. Такая охота осуществлялась с коня, что позволяло даймё поддерживать себя в хорошей физической форме даже тогда, когда они уже по своему возрасту и положению не участвовали ни в ябусамэ, ни в инуомоно. Кстати, большим любителем и знатоком соколиной охоты в Японии был легендарный Токугава Иэясу, ставший самым успешным из всех объединителей Японии.

Как видите, военные искусства самураев были весьма своеобразны и при этом обусловлены как естественной средой, в которой существовал японский этнос, так и той исторической обстановкой, в которой происходило формирование сословия самураев. Безусловно, обучение было очень тяжелым, как, впрочем, и сама жизнь. Но тут на помощь приходила религия: культ синто и конфуцианская идеология, а также медитация по системе дзэн. Все это психологически помогало преодолеть все эти трудности, так что обычно годы тренировок проходили не зря: в итоге получались хладнокровные, физически сильные и выносливые воины, которые и требовались для ведения кровавых феодальных междоусобиц, происходивших в Японии практически непрерывно!

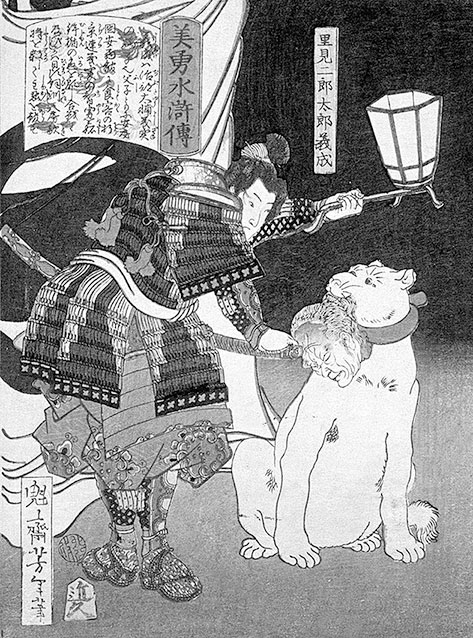

А вот на этой ксилографии Цукиока Ёситоси запечатлел собаку, которая принесла самураю отрезанную голову и тот… ее осматривает при свете фонаря! Необычен и сам сюжет, и необычно изображение собаки – как правило японские художники своим вниманием собак не баловали. Музей искусств Лос-Анджелеса.

Интересно, что не всегда, но довольно часто, японские военачальники приказывали устраивать своим войскам походные лагеря очень похожие на те, что в Древнем Риме строили себе на ночь легионеры. Укрывшись в такой вот полевой крепости, они вполне могли выдерживать в ней осаду, в то время как осаждавшие, не имея пушек, мало чем могли бы им повредить! Частокол вокруг такого лагеря возводился из более толстых и тонких стволов, связанных между собой так, что они образовывали прочную решетку. Сам частокол располагался на земляном банкете для стрелков, а перед ним находился довольно глубокий ров. Дома внутри лагеря деревянные, с крышей из толстых досок либо из бамбуковой дранки, то есть поджечь ее было не так-то легко. Естественно, что внутри резиденция Сингена была обнесена маку – длинными полотнищами из ткани с его эмблемой, а уж флагов в его лагере было, наверное, едва ли не столько же, сколько и самих солдат!

Вот в чем японские самураи уж точно не блистали, так это в искусстве войны на море, и почему так – понятно. Оказавшись на островах посреди океана, они тем не менее сохранили нравы и обычаи людей континентальной культуры и море недолюбливали. Да, сражения на воде они вели, имели даже собственных пиратов – вако, предприняли две заморские экспедиции в Корею и тем не менее даже с корейцами в области военно-морского искусства сравниться не могли. К тем же самым монгольским судам во время второго вторжения армады хана Хубилая самураи подходили на обычных рыбачьих судах и, нередко свалив мачту, по ней же и поднимались на палубу этих кораблей и брали их на абордаж. К строительству специальных военных судов самураи в то время даже не стремились. Правда, позднее, а именно в 1578 году, известный японский полководец Ода Нобунага предпринял строительство нескольких так называемых «железных кораблей» – боевых судов, надводная часть которых частично обшивалась железными листами. Они имели 22 м в длину и 13 м в ширину, и каждый, как сообщалось, вооружался «пушкой». Но под «пушкой», вероятнее всего, имелся в виду фитильный мушкет крупного калибра. Отомо Сорин получил в подарок две португальские пушки в 1551 году, но их оказалось трудно скопировать. Большие мушкеты, называвшиеся «стенными ружьями», достигали в длину 3 м, но на море от них было толку немного, так что получается, что эти «железные корабли» имели серьезные недостатки, связанные с их вооружением. Противостоять пиратскому флоту они могли, но когда один из них был взят на абордаж, он перевернулся. К тому же суда эти были тихоходны, так что применять их можно было разве что для местных полицейских функций. И уж, конечно, не могло быть и речи о том, чтобы что-то им подобное противостояло бы современным европейским кораблям!

Инуомоно. Картина XVIII в. Токийский национальный музей.

Сайхай – жезл военачальника.

А вот что касается сражений на суше, то здесь японцы также активно использовали китайское культурное наследие, а знаменитые трактаты о войне, подобные «Искусству войны» Сун Цзы, стали известны самураям уже в X веке. Так, именно опираясь на китайский опыт, известный японский полководец Кусуноки Масасигэ стал активно использовать разведку и агентурную сеть, а сражаясь с неприятелем, не гнушался его обманывать. Например, он и его воины показывались вражеским воинам на тощих лошадях и таким образом заставляли противника забыть об осторожности, а потом, притворно отступая, заманивали их в ловушку. Обороняя замок Акасака, он построил вокруг него две стены, причем первая была заранее подрублена и держалась на канатах. Когда посланные на штурм воины залезли на нее, канаты перерубили, и стена рухнула в ров, в результате чего из 1000 нападавших погибло около 700 человек, а остальные были ранены. Тем не менее осада была тяжелым испытанием для защитников замка, и поэтому Масасигэ опять прибег к военной хитрости. Он приказал соорудить огромный погребальный костер, на который положили трупы погибших защитников, в то время как он сам и остальные воины под покровом ночи вышли из крепости, незаметно прошли через расположение осаждающих и спаслись. Затем по сигналу Масасигэ единственный оставшийся в крепости самурай поджег костер, и он же на следующий день, указывая на заваленный трупами догорающий костер, сообщил вошедшим в крепость воинам бакуфу, что прошедшей ночью защитники крепости совершили массовое самоубийство, причем проверять, так ли это, никто не стал!

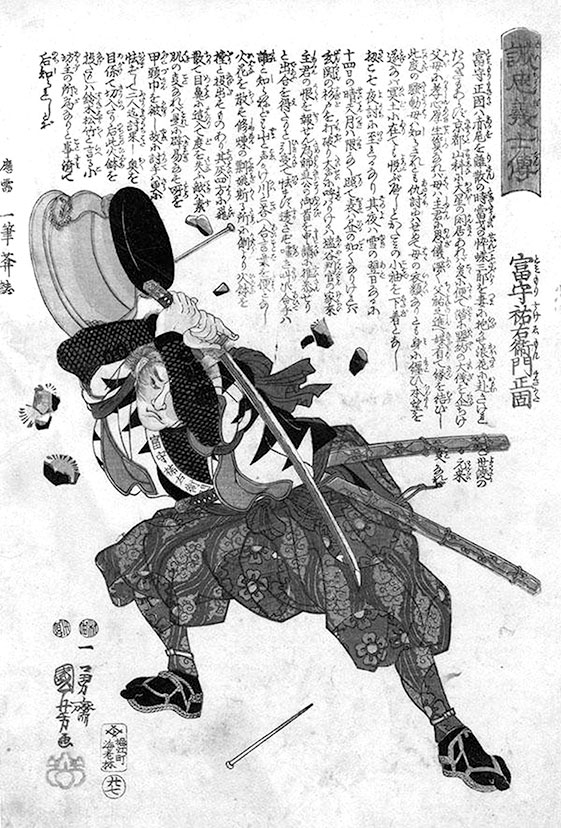

Томимори Масаката замахивается мечом, в то время как в него летит жаровня с углями. Обитатели дома Кира, подвергшиеся нападению, бросали в нападавших самые разные предметы, вплоть до жаровен с горящими углями, но их это не остановило.

А затем Масасигэ снова «воскрес», защищая замок Тихая и видя, что осаждающие строят прочный деревянный мост через ров, не стал им мешать, чем опять-таки усыпил бдительность осаждавших. Зато когда они наконец-то перебросили этот мост через ров и бросились сплошным потоком по нему к замку, задействовал пожарную помпу и стал лить на него нефть, а его воины – забрасывать мост горящими факелами! Воины в первых рядах замерли перед пламенем, но повернуть назад не могли, так как на них сзади напирали все новые ряды воинов, не понимавших, в чем дело. Спрыгнуть с моста было некуда: ров оказался слишком уж глубоким, и к тому же на дне его возвышались скалы. Тут мост переломился из-за тяжести скопившихся на нем людей и, объятый пламенем, рухнул вниз. Говорят, что зрелище сгоравших на дне рва людей было настолько ужасным, что видевшие эту картину подумали, что таков, наверное, и есть ад! Правда, в итоге Масасигэ все равно был вынужден совершить сэппуку, однако он и показал всем остальным, что война это тоже искусство и относиться к ней надо соответственно!

Не брезговали самураи и ночными нападениями. Их военное искусство и мораль вполне это позволяли! Так, например, в 1560 году во время очередной междоусобицы между кланами многотысячная армия Отомо Сорина должна была встретиться в сражении с отрядом самурая Рюдзёдзи Таканобу, который насчитывал всего лишь пять тысяч человек. На военном совете мнения разделились: одни стояли за то, чтобы сопротивляться до конца, другие предлагали пойти на мирные переговоры! При этом всем было понятно, что пяти тысячам самураев не выстоять против целой армии. Однако, пока члены совета совещались, разведчики донесли, что вечером накануне наступления в армии противника задумано большое пиршество. Талантливый приближенный Рюдзёдзи, Набэсима Нобунари, предложил ночью совершить налет на лагерь Отомо, но операция представлялась очень рискованной, и никто его не поддержал. В этот момент вмешалась мать Рюдзёдзи Таканобу, присутствовавшая на совете: «Все вы похожи на мышей при виде кота. Если вы истинные самураи, нападите на врага ночью – поставьте на кон свою жизнь, умрите или победите!» Столь смелое вмешательство (это к вопросу о роли женщин в обществе самураев – не такое уж и малое место они занимали!) женщины решило все дело, и в итоге было решено напасть на противника под покровом ночной темноты!

Дождавшись темноты, отряд Рюдзёдзи во главе с Нобунари бесшумно выскользнул из окружения и затаился за лагерем Отомо у подножия горы, причем куда в это время смотрели часовые последнего, непонятно. Склон горы был не слишком крутым, и отряд Нобунари поднялся по нему без особого труда, после чего затаился в зарослях кустарника позади лагеря авангарда. Самураи ждали до самого утра, когда заснут последние утомленные пиршеством враги. В шесть часов Нобунари приказал аркебузирам открыть огонь, и все 800 самураев, окруженных дымом и огнем своих выстрелов, бросились к лагерю врага. Застигнутые врасплох самураи Отомо не могли дать им никакого отпора, и вскоре весь лагерь был залит их кровью. Началась жестокая резня, в которой из трех тысяч воинов авангарда Отомо погибло две, при этом в суматохе боя приближенный Рюдзёдзи, Наримацу Нобукацу, убил и командира этого отряда. Пока Нобунари руководил атакой, другие приближенные Рюдзёдзи напали на войска Отомо, окружавшие замок Сага, и положили конец его осаде. Интересно, что основные силы армии противника при этом фактически не пострадали, но тем не менее Сорин отозвал их домой, настолько понизились их боевой дух и воля к победе.

Впрочем, людей, которые бросались в бой, не заботясь ни о чем другом, кроме как о демонстрации своего мужества, в Японии хватало даже и после таких поражений. Именно поэтому-то, не считая всех прочих причин, гражданские войны в стране и шли практически непрерывно. Ну а закончилась вся эта кровавая неразбериха и вовсе эпохой Сэнгоку дзидай, или «Эпохой сражающихся провинций», когда никакой центральной власти в стране уже практически не существовало, а отдельные феодалы (которых теперь стали называть даймё сэнгоку) воевали друг с другом, не оглядываясь на императорскую власть.

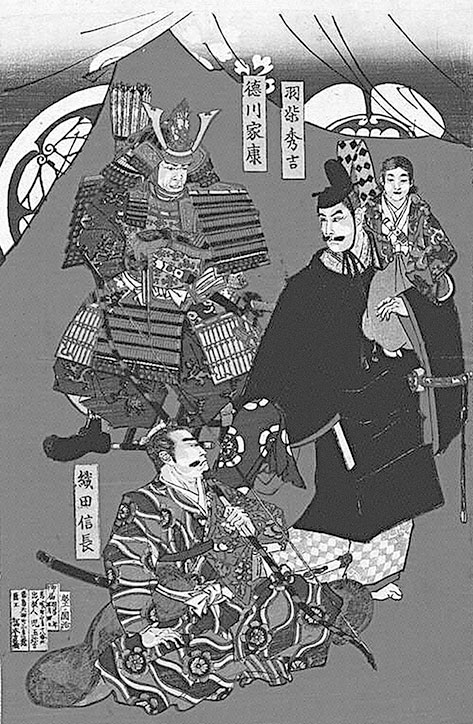

Три легендарных объединителя Японии (сверху вниз) Токугава Иэясу, Тоётоми Хидэёси, Ода Нобунага. Часть триптиха Тоёхара Тиканобу. 1897 г.

Назад: Глава 23 Самураи и сохеи

Дальше: Глава 25 Самураи – объединители страны