Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 22 Асигару и самураи

Дальше: Глава 24 Военное искусство самураев

Глава 23

Самураи и сохеи

Все бегут посмотреть…

Как стучат деревянные подошвы

По морозным доскам моста!

Мицуо Басё (1644–1694)

Как и в Европе, где конные рыцари со временем разделили славу на полях сражений с пехотинцами, примерно то же самое произошло в Японии и с самураями, и с асигару. При этом даже своим вооружением они походили на европейских пикинеров и аркебузиров, что лишний раз говорит о том, что законы войны непреложны и одинаковы для всех частей света, хотя местная специфика в любом деле, безусловно, присутствует. Например, в Японии самураям значительно чаще, чем тем же самым европейским рыцарям, приходилось воевать… с монахами, которые, собственных интересов ради, прекрасно умели владеть оружием и, не задумываясь, пускали его в ход. Да, в Европе духовные лица тоже воевали – руководили войсками, а то и сами вступали в бой. Достаточно вспомнить нашего русского поединщика инока Ослябю, да и западноевропейских рыцарей-монахов. Впрочем, если уж оружие в Европе брал монах, то ему следовало придерживаться некоторых правил: ну, скажем, сражаться «без пролития крови», то есть стараться пользоваться не мечом, а булавой без шипов, хотя на рыцарей духовно-рыцарских орденов, таких, как госпитальеры или тамплиеры, это требование и не распространялось. Не следовало иноку и брать в руки арбалет, попавший под проклятие нескольких соборов, ну а во всем остальном он мало чем отличался от других воинов.

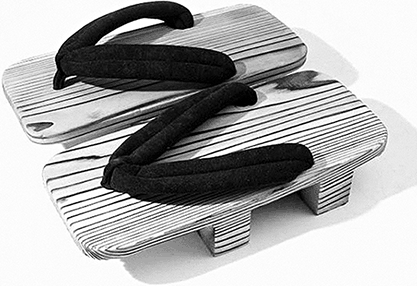

Гета – обувь монахов и крестьян.

Ну а вот в Японии в случае с монахами все было совсем не так. Получилось так, что они стали своего рода «третьей силой» в стране, хотя в основе их воинственности лежало все то же самое – жажда богатства, влияния и власти! Началось все с того, что, когда столица государства была перенесена из Нара в Киото, возникла вражда между старыми храмами Нара и новыми – основанными на горе Хиэй монастырями Энрякудзи и Миидэра. Тогда же, в августе 963 года, по приказу императора во дворце состоялся религиозный диспут, на котором обсуждались некоторые принципы веры и куда из монастырей Нара и с горы Хиэй были приглашены двадцать монахов. Но диспут оказался бесплодным, договориться на нем не удалось, напротив, он только лишь послужил поводом к новым раздорам. Не было мира и в самих монастырях. В 968 году монахи Тодайдзи даже подрались со своими соседями из Кофукудзи из-за спорного участка земли. В 981 году неудачные выборы настоятеля Энрякудзи привели к тому, что монахи в нем разделились на две партии и даже пытались убить одного из претендентов на этот пост. С другой стороны, растущие богатства храмов становились все более заманчивой приманкой для самурайских вождей, готовых ради золота на время забыть о религии. Существовала также угроза со стороны правительственных сборщиков налогов, которые гораздо смелее действовали на подлежащих налогообложению монастырских землях, чем в «дарованных» самураям владениях. Вот почему монастыри горы Хиэй посчитали необходимым создать свою собственную армию, чтобы иметь возможность дать отпор любым посягательствам со стороны. Монастырь Кофукудзи вынужден был последовать его примеру, в особенности после того, как монахи Энрякудзи напали на святилище в Киото, которое подчинялось Кофукудзи. В результате вокруг большинства самых крупных монастырей в Киото и Нара собрались многие тысячи вооруженных людей, и в течение двух последующих столетий их выступления как тревожили суеверных придворных императора, так и грозили смертью и разорением рядовым жителям Киото.

По-японски воинствующих монахов называют словом «сохей». Это слово состоит из двух иероглифов: первый – «со» – имеет значение «буддистский монах или священник», а второй – «хей» – «воин или солдат». Другое слово, которым в японских текстах обозначали воинствующих монахов, – «акусо», что переводится как «злой монах». В искусстве войны они ничуть не уступали формирующемуся в то же время сословию самураев, причем многие монастыри намеренно убеждали людей принять монашество только лишь ради того, чтобы обучиться военному делу. Этими рекрутами обычно оказывались беглые крестьяне или мелкие преступники, они же в основном и сражались за монастыри. Служение богам по традиции было делом благородных, однако даже многие священнослужители высокого ранга – гакусё (ученые-монахи) – охотно вступали в бой, если возникала такая необходимость. В Киото главным источником причиняемых монахами беспокойств была гора Хиэй, поэтому там они получили имя ямабуси («воины горы»). Нужно отметить, что изначально название «ямабуси» относилось исключительно к последователям секты Сюгендо. Эти монахи предпочитали предаваться духовным практикам и паломничеству и никогда не действовали в составе организованных армий. Но так как иероглиф «яма» означает «гора», выходцев с горы Хиэй также ошибочно называли «горными монахами», хотя они к секте Сюгендо никакого отношения не имели.

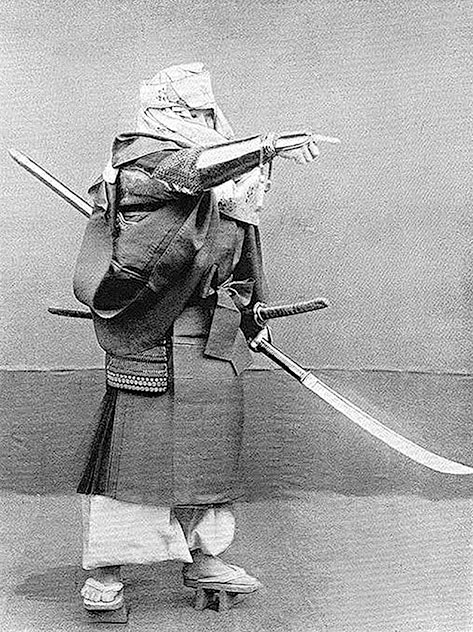

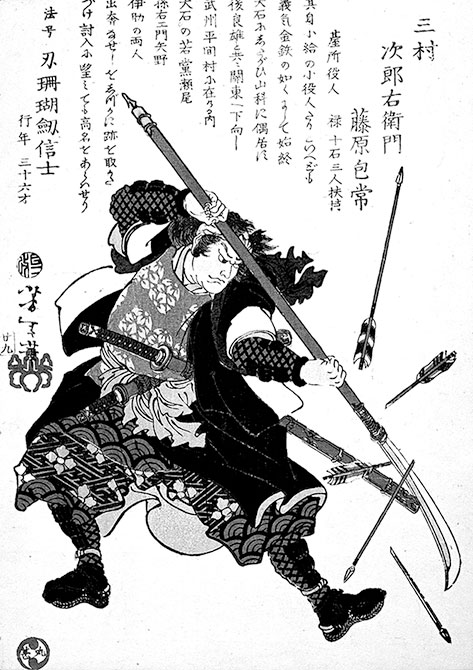

Воинствующий монах (сохей). Середина ХIX в. Токийский национальный музей.

Конечно, важным оружием монахов был страх перед богами, ведь монах мог любого проклясть, а это было очень страшно. Также у каждого из них были четки, нередко весьма крупные и тяжелые, и они были готовы в любую минуту «велеть своим бусинам» обрушить проклятие на голову того, кто их обидит, а это было «весомое проклятие»! Это особенно действовало на придворных, жизнь которых была подчинена строгим требованиям религии и которые верили во всевозможные предзнаменования и предсказания. Гора Хиэй была их священным стражем, несмотря на то что этот дом божий давно уже превратился в самое настоящее логово разбойников. Вероятно, что из каждых пяти монахов-воинов четверо даже не проходили настоящего обряда посвящения, а ограничивались только лишь символическим бритьем головы. Однако большинство мирян об этом просто не задумывалось, предпочитая видеть в каждом монахе – монаха!

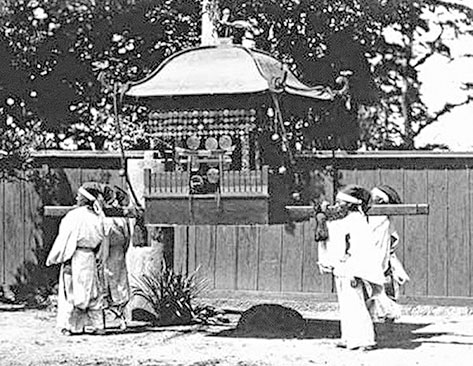

Еще одним средством воздействия на непокорных, кем бы они ни были, являлся большой переносной и богато украшенный позолотой микоси (ковчег), в котором, как считалось, обитало божество. Его переносили на длинных шестах до двадцати монахов сразу. Враждебные действия против микоси расценивались как нападение на самих богов, то есть обычно на такое святотатство никто не решался. И вот такие микоси монахи просто оставляли на улице, а сами возвращались на гору. Так они и стояли там на страх горожанам, пока все требования монахов не были удовлетворены.

Впрочем, значительно чаще свою воинственность монахи проявляли не в отношении горожан, а в распрях друг с другом. Причем возникали они обычно из-за земли или престижа, а заканчивались нередко сожжением враждебного монастыря. В 989 и 1006 гг. Энрякудзи воевал против Кофукудзи. Затем в 1081 году Энрякудзи объединился против Кофукудзи с Миидэра, и во время этого столкновения монахи Кофукудзи сожгли храм Миидэра и захватили много добычи. В том же году монахи Энрякудзи поссорились с Миидэра и снова сожгли его. В 1113 году воинственные монахи Энрякудзи сожгли храм Киёмидзу из-за разногласий, связанных с выбором тамошнего настоятеля, а в 1140 году Энрякудзи вновь объявил войну храму Миидэра, в то время как в 1142 году его монахи, в свою очередь, напали на Энрякудзи. То есть получалось так, что войны между различными монастырями велись практически непрерывно.

Японский храм и крестьянский амбар для хранения запасов были внешне очень похожи…

Об ожесточенности боевых действий между монастырями свидетельствует пример с сожжением в 1081 году монастыря Миидэра, где уничтоженными оказалось 294 зала, 15 хранилищ священных сутр, 6 звонниц, 4 трапезных, 624 монашеские обители и более 1500 жилых домов – то есть, по сути дела, весь монастырский комплекс, за исключением нескольких зданий. Вслед за этим монахи Миидэра, в свою очередь, двинулись на Энрякудзи с большой армией. Правительство, сильно обеспокоенное братоубийственной войной между монахами, послало солдат, чтобы их усмирить, однако в сентябре военные действия возобновились, а в столице пошли слухи, что оба монастыря готовы объединиться и напасть на Киото. Императорский двор в полном ужасе обратился к единственной силе, способной противостоять такому вторжению, – самураям и для защиты столицы назначил сёгуном Минамото Ёсииэ. Самураи укрепили столицу, но ожидавшееся нападение так и не состоялось, и звание это с себя Минамото сложил.

Бисямон – бог – покровитель воинов. Но помогал он только храбрым, а трусов не жаловал! Выставка «Самураи. 47 ронинов». Москва.

Десять лет спустя, в 1092 году, императорский двор вновь был вынужден использовать Минамото против монахов. По поручению правительства Минамото Ёситика, второй сын Ёсииэ, конфисковал поместье в провинции Мино, недавно основанное Энрякудзи. Он вполне справедливо считал, что он всего лишь поступает в соответствии с законом, запрещавшим храмам торговать землей. Монахи тем не менее настаивали на своем и послали большое войско в Киото. Только столкнувшись с силами Минамото, они нехотя отступили.

Тем не менее, несмотря на все их бунтарство, императорская фамилия продолжала одаривать монастыри землями, золотом и серебром. Возможно, двор надеялся таким образом завоевать их расположение и заручиться поддержкой со стороны богов, однако те подарки принимали охотно, а вот с божьей помощью не спешили. Зато каждый раз, когда двор пытался вмешаться в дела духовенства, поднимался страшный шум, и ярость монахов выплескивалась на улицы столицы. Причем правительство имело силы, чтобы разоружить монастыри, но все, кто ему подчинялся, были слишком ревностными буддистами и не решались поступить с монахами так, как те явно того заслуживали.

Впрочем, страх перед божеством даже в то время имел место далеко не всегда. Например, в 1146 году молодой самурай по имени Тайра Киёмори с полным пренебрежением к религиозным предрассудкам пустил в микоси стрелу. Стрела ударила в висевший перед ковчегом гонг, раздался звон, разнося весть о неслыханном святотатстве. Разгневанные нападением на микоси, монахи Энрякудзи послали в Киото 7000 монахов-воинов, которые, выкрикивая всевозможные проклятия, потребовали немедленной высылки Киёмори из столицы. Императора уговаривали подписать указ об изгнании, однако двор, безопасность которого теперь целиком и полностью зависела от самураев, оправдал Киёмори, приговорив его лишь к выплате небольшого штрафа.

А вот это колокольня японского храма, и, как вы видите, она совсем не похожа на колокольни наших храмов.

В течение двух веков, о которых здесь шла речь, монахи Энрякудзи не менее семидесяти раз являлись во всеоружии к императору с различными требованиями, не говоря уже о столкновениях между храмами и внутри них. Именно храмы способствовали провалу земельной реформы и росту частных земельных владений и заставили двор опираться на силу самураев как в столице, так и в отдаленных провинциях. Мало того, именно монахи способствовали наступлению в Японии эпохи владычества военных кланов, так как своими нападениями на столицу они показали, что без самураев император ну просто не может теперь обойтись!

Одно из самых известных высказываний о воинственных японских монахах принадлежит отрекшемуся императору Сиракава, который, выглянув из своего дворца во время одной из их демонстраций, сказал об этом так: «Хоть я и правитель Японии, но есть три вещи, над которыми я не властен: водопады на реке Камо, падение игральных костей и монахи с горы Хиэй».

И это замечание было вполне оправданным. Мало того, что воинственные монахи участвовали во многих конфликтах X–XIV веков, они еще и смещали с трона императоров и… ничуть не уступали самураям в бою!

Примечательно, что облик буддийского монаха практически не изменился на протяжении последних двенадцати столетий: и современные монахи, которых сегодня можно также увидеть на горе Хиэй, очень похожи на своих предшественников эпохи самураев!

Существуют два иллюстрированных свитка, изображающих воинов-монахов во всех деталях. Первый из них – «Тэнгу дзоси». В нем монахи показаны в широких тяжелых рясах с закрывающими лицо капюшонами. Верхняя одежда черного или желтого цвета, иногда она подкрашивалась маслом клевера, что придавало ей светло-коричневый оттенок, иногда ее оставляли просто белой. На многих из них рясы надеты поверх доспехов, которые, судя по форме кусадзури, представляют собой простые до-мару пехотинцев. Некоторые вместо обычных капюшонов носят повязки хатимаки. Свиток «Касуга гонгэн рэйкэнки» изображает сохей Кофукудзи, защищающих свой храм. Многие из них, хотя и являются монахами, явно предпочли своим монашеским одеяниям более практичные доспехи. Традиционным оружием монахов были нагината, или, например, такой ее вариант, как собудзукири нагината, с клинком, достигавшим более метра в длину.

Итак, главной одеждой монаха являлось кимоно, под которое надевалась набедренная повязка-фундоси, неизменно белого цвета, тогда как кимоно могло быть белым, желто-коричневым или насыщенного шафранного цвета. Поверх кимоно могла быть надета черная, с широкими рукавами «мантия», которую шили из очень тонкой, полупрозрачной ткани. На ногах монахи носили белые носки-таби и соломенные сандалии-варадзи. Иногда поверх носков они надевали высокие гетры-кяхан.

Деревянные сандалии гета – специфическая японская обувь – была также очень популярна среди воинствующих монахов. Во всяком случае, многие из них изображены обутыми именно в эти забавные деревянные сандалии. Гета представляли собой миниатюрные скамеечки, но при этом их всегда вырезали из цельного куска дерева. На взгляд европейца, такая обувь выглядит очень странно, но японцы отлично умеют ее носить и считают удобной.

Судя по рисункам в рукописях того времени, чаще всего монахи носили просто панцирь до-мару, который надевали поверх одежды наподобие современного бронежилета. В некоторых случаях под просторными рукавами кимоно скрывались наручи-котэ, представлявшие собой холщовую основу, на которую нашивались металлические, покрытые лаком пластинки.

Такие канаты и сегодня плетут в храмах монахи, и это тоже объект соперничества между ними, и видно, что терпения тем, кто занят этим делом, явно не занимать!

У кого канат толще, тот, очевидно, ближе к богам.

Микоси и несущие его монахи. Фотография XIX в. Токийский национальный музей.

Вместо капюшона монахи вполне могли носить шлем, что доказывают их многочисленные изображения, где они показаны в полных доспехах и практически неотличимы от обычных самураев.

Многие монахи были искусными стрелками и активно использовали лук и стрелы, о чем, например, сказано в «Хейко Моногатари», где в описании вооружения монахов луки и стрелы опять-таки упоминаются перед всеми остальными видами оружия: «Все они отважные воины, вооружены луками и стрелами, мечами и нагината, каждый из них стоит тысячи обычных воинов, им все равно, кого встретить в бою: бога или дьявола».

Когда в Японию попало огнестрельное оружие, монахи научились им пользоваться точно так же, как и самураи, и с успехом применяли его в боях.

Характерной чертой воинов-монахов были штандарты с написанными на них буддийскими лозунгами. Обычно это были нобори, закрепленные на стандартном Г-образном древке. Чаще всего на них писалась молитва Будде: «Наму Амида Бутсу» («Приветствуем Будду-Амида»). Встречалась также надпись: «Тот, кто наступает, будет спасен, отступающий отправляется в ад», воины секты Лотоса несли на штандарте девиз: «Наму Мёхо Ренге Кё» («Приветствуем Лотос Божественного закона»), а сектанты из Исияма-Хонгандзи часто использовали на своих штандартах изображения журавля.

Фусубэ-кавацуцуми харамаки (вид спереди) – доспехи харамаки, покрытые прокопченной кожей. Харамаки состоят из двух пластин для торса, передней и задней, и «юбки» из семи пятиярусных кусадзури. Делалось это специально, так как под кожей было не видно, что и кираса и другие части доспеха собраны из самых разных пластин, позаимствованных от других доспехов. Но для асигуру и такие доспехи были хороши, поскольку на что-то ещё у них просто не было денег. Токийский национальный музей.

Хорошо известно, что знаменитый полководец Ода Нобунага выиграл множество битв и провел много успешный кампаний. Однако с самым опасным противником он встретился не на поле боя у замка Нагасино, а гораздо позже, и были этим противником опять-таки… воинствующие монахи!

Причем утверждение, что наиболее последовательным врагом Нобунага были монахи секты Икко-икки, отнюдь не преувеличение. Известно, что эта радикальная буддистская секта обосновалась в Исияма Хонгандзи, выгодно расположенном и укрепленном монастыре-крепости в Осака. В отличие от других храмов, таких, как Энрякудзи, Коюсан или Тодайдзи, в Хонгандзи не было ни собственных «монахов-воинов», ни какой бы то ни было военной организации. Защищали этот храм многочисленные приверженцы этой секты, так что на призыв ее религиозных лидеров самураи собирались к этому монастырю со всех окрестных провинций.

Конфликт Нобунага и Икко-икки начался из-за того, что он лишил эту секту давнего права разрешать политические и экономические споры на своей территории самостоятельно, без вмешательства светских властей – то есть покусился на ее права. В процессе объединения Нобунага нужны были солдаты для войны и, разумеется, деньги, чтобы платить наемникам. Раздобыть их было проще всего путем конфискации земель секты. Однако движение Икко-икки поддерживали и сухопутные, и морские торговцы, самураи низшего ранга, ремесленники и крестьяне. Затронув монахов, Нобунага одновременно затронул и их. Однако мудрость и искусство глав секты оказались таковы, что она почти десять лет выдерживала натиск многократно превосходящих их силы войск Нобунага. При этом главной ценностью секты и ее ударной силой был отряд сайгасю, состоявший из 2000 воинов, вооруженных аркебузами. То есть очевидно, что монахи, несмотря на свойственный людям религии определенный консерватизм, не только не чуждались иноземного оружия, но и научились мастерски им владеть! Причем настолько мастерски, что в 1563 году этот отряд даже вынудил Токугава Иэясу (носившего тогда еще имя Мацудайра) отступить, прекратив сражения с армией секты в Микава.

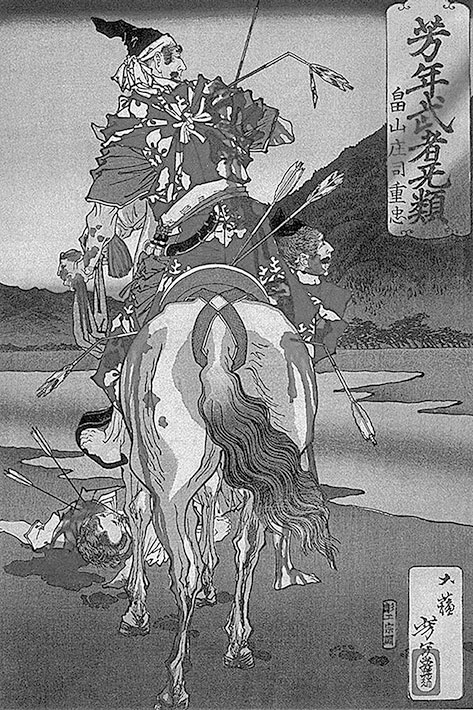

Японцы считали, что тот, кто мастерски владел нагинатой, мог отражать с её помощью даже летящие в него стрелы. Ксилография Цукиока Ёситоси. Библиотека конгресса США.

В 1576 году, когда Нобунага окружил храм Исияма Хонгандзи, аркебузиры из Сайга подстерегли его приближенного Харада Наомаса и убили в бою. Затем он провел две кампании, бросил против непокорных монахов 60-тысячную армию, но так и не сумел привести их к покорности. Понадобилось больше десяти лет борьбы и вмешательство самого императора, чтобы этот храм наконец-то сдался Нобунага, а адепты этой секты переселились в Сайга.

Книга в книге. Бусидо и воинствующие монахи

В «Будосёсинсю» есть и глава о воинах-монахах. Причем в первую очередь она интересна с исторической точки зрения. Ведь написана эта книга была в то время, когда никаких монахов-воинов в Японии практически не осталось. Мятежные монастыри сожжены Токугава Иэясу, а отряды Икко-икки – разгромлены. Но память об этом осталась, и автор использует ее, опять-таки, ради одной цели – наставить молодых самураев на путь истинный, сравнивая их – воинов-буси и воинов-монахов.О монахах-воителяхС древних времен в Японии существовала традиция монахов-воителей. И вот что я скажу: между монахами и воинами-наемниками действительно было много общего.Так, рядовые послушники монастырей и своего рода «семинаристы» школ Дзэн были сопоставимы по своему статусу и обученности с рядовыми воинами, пользуясь современной терминологией, – пехотой или бойцами вспомогательных частей.Монашествующие, занимавшие в религиозной общине более высокий ранг, по своему статусу соответствовали младшему командному составу – десятникам, командирам охранных отрядов пехотинцев-самураев и так далее.«…Дав обет вести аскетический образ жизни и приняв постриг, облачившись в монашеские одеяния, приняв знаки религиозной власти, они и сегодня зовутся «Старшими» или «Мастерами», – говорится в древней летописи.Монахи высокого ранга соответствовали воинам-самураям, имевшим право на ношение символов власти, собственного герба, штандарта и прочих знаков отличия, и командовали подразделениями пехотинцев или отрядами лучников.Что же касается обучения монахов и самураев, то «Путь Будды» представляется если и не предпочтительнее, то куда как продолжительнее, нежели чем «Путь воина». Поясню на примере: каждый буддийский монах имел собственного учителя-наставника; покидая его, монашествующий отправлялся в долгое странствие по стране, посещая знаменитые монастыри и отдаленные обители в горах и встречая на своем «пути обращения» множество образованнейших людей своего времени – преимущественно из религиозной среды. Главной целью многих лет странствий оставалось самосовершенствование, учеба и постижение таинств Дзэн. Проходя долгий путь от послушника к монашествующему более высокого ранга в монастырской иерархии, даже становясь «Мастером», настоятелем храма или монастыря, монах-аскет продолжал учиться до последнего дня жизни своей в ожидании Воплощения Будды на грешной земле.Было бы в высшей степени желательно, чтобы и воины учились боевым искусствам всю свою жизнь, проходя столь же долгий путь становления и обучения от новобранцев до рыцарей-самураев. Однако же случается и так, что даже рядовые воины, не облеченные доверием господина и не имеющие званий и чинов, получают денежное содержание и стоят на довольствии, даже не занимаясь выполнением своих профессиональных обязанностей, а, попросту говоря, бездельничают или отлынивают от воинской службы. Есть у бездельников крыша над головой, которая укроет их в непогоду, есть котел, в котором варится рис. Они ни в чем не испытывают недостатка, многие из них, даже недостаточно пожив, завели себе молодых жен, имеют детей. Таким некогда заниматься боевыми искусствами и постижением «Бусидо». Главное их занятие – найти укромный уголок для послеобеденного сна, главные их дела настолько далеки от дел воинских, что просто уму непостижимо, почему эти бездельники и лодыри считаются самураями……Точно так же выглядел бы на исходе дней и буддийский монах, предававшийся в молодости праздности и лени. Пренебрегавший в молодости изучением трудов отцов-предстоятелей, нерадивый монах становится настоятелем только потому, что погрузнел, постарел и облысел. Заслуживает ли он звания «Мастера» и права наставлять монашествующих низших ступеней только потому, что носит церемониальные одеяния и символы власти на цветных одеждах?Когда шарлатан вроде этого позорит и себя, и свой сан, он становится настоящим посмешищем для толпы. Но это только его собственный позор. За леность и праздность его можно лишить сана, изгнать из храма и с глаз веселящейся толпы, но он безвреден и не в состоянии нанести серьезного ущерба не только окружающим, но и общественной морали. Иное дело на поле боя. Здесь безграмотный командир, допустивший промах или совершивший ошибку в выборе позиции, представляет угрозу для жизни воинов-подчиненных и может причинить вред армии, государству и обществу.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

Как видите, Дайдодзи Сигесукэ своей книгой постоянно пытается «исправлять» поколение молодых самураев, однако сегодня нам известно, что в этом деле он так и не преуспел потому, что государство их в итоге развалилось. И развалилось в первую очередь потому, что экономика сильнее любой морали, а он этого, увы, не понимал!

Окончательно могущество монахов было сломлено только Токугава Иэясу, и то лишь после того, как он победил своих противников в битве при Сэкигахара. До этого справиться с ними окончательно не удавалось ни одному из его предшественников.

На гравюре Цукиока Ёситоси, 1883 года, из серии «Лучшие воины Ёситоси» Хатакаяма Сигэтада, пронзенный стрелами, покидает поле боя после боя. К седлу приторочена голова убитого им противника, которую он забрал с собой, чтобы продемонстрировать своему господину.

Назад: Глава 22 Асигару и самураи

Дальше: Глава 24 Военное искусство самураев