Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 21 Знамена самураев

Дальше: Глава 23 Самураи и сохеи

Глава 22

Асигару и самураи

Меченосцы шумной толпой

Подгоняют коня господина.

Как быстро пронесся конь!

Мукаи Кёрай (1651–1704)

Слово «асигару» в переводе с японского означает «легконогие». То есть в этом названии содержится намек на то, что сражались они либо босиком, либо с минимумом одежды и обуви на ногах и этим-то в первую очередь и отличались от самураев, носивших традиционные штаны хакама, носки и, по крайней мере, сандалии.

О том, как сражались асигару, мы можем узнать из книги самурая Мацудайра Изу-но-ками Набуоки, написанной им в 1650 году и которая называется «Дзохё Моногатари» («Рассказ солдата»), причем историки считают, что это один из самых замечательных документов, появившихся тогда в Японии. Будучи написана очевидцем многих сражений (его отец был командующим одной из армий в сражении при Симабаре в 1638 г.), она очень правдива, чего нельзя сказать о многих других хрониках того времени. К тому же те посвящены в основном самураям, в то время как «Дзохё Моногатари» – единственная книга, повествующая именно о простых пехотинцах.

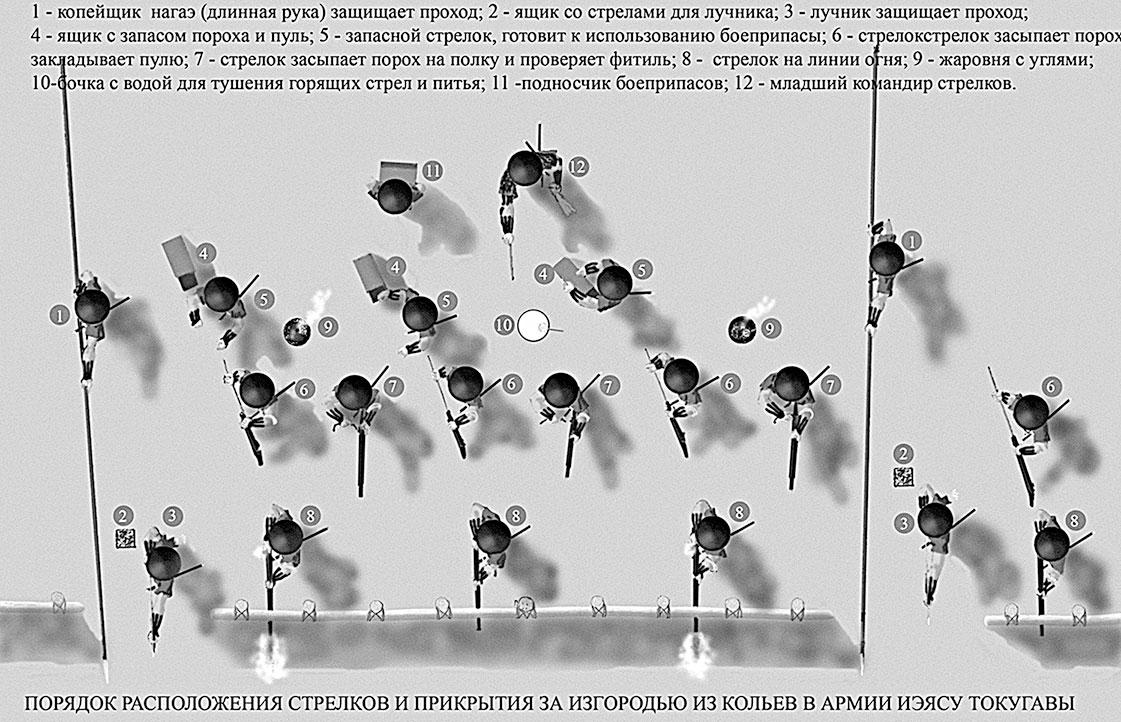

Оригинальное издание «Дзохё Моногатари» находится в Национальном музее Токио и содержит уникальные рисунки воинов асигару, одетых в цвета клана Мацудайра. Издание в деревянном переплете с иллюстрациями, выполненными графически, вышло в свет в 1854 году. В основном оно посвящено опыту ведения боевых действий и описанию того, как три специализированных подразделения асигару: аркебузиры, лучники и копьеносцы – должны вести себя перед лицом врага. И те выдержки, что приводятся ниже, впервые проливают свет на ранее неизвестную сторону военного дела японской пехоты. Описывая действия аркебузиров, автор показывает, какая большая ответственность лежала на плечах младшего офицера тэппо ко-гасиру, который вполне мог оказаться и совсем не знатным человеком: «Пока враг еще находится далеко, он раздает патроны, которые аркебузиры кладут в патронташи, находящиеся у них сбоку и расположенные таким образом, что при приближении врага их можно было оттуда быстро извлечь. Когда враг появляется, вставляют фитиль. Этот приказ отдается, когда враг находится на расстоянии 100 метров. Если же он вдруг разорвется или же неправильно будет вставлен огонь, запал может погаснуть. Поэтому солдаты должны иметь по несколько запасных фитилей. Патроны могут быть израсходованы очень быстро, поэтому чем скорее они пополнят свой запас, тем лучше. В противном случае стрельба будет идти с перерывами. Необходимо соблюдать следующие правила: сначала на одну сторону вешается кожаный чехол, в котором носят аркебузу, затем два или даже пять шомполов прикрепляются к ремню с правой стороны сбоку».

Мацудайра Набуоки дает важные советы стрелкам: «Забивая заряд, двигайте шомполом вверх-вниз до самого края ствола. Если делать это с наклоном, то можно угодить в глаз своему товарищу, поэтому лучше двигать им вертикально вверх-вниз». Дальше он пишет и как лучше стрелять: «Выстрелив сначала по лошадям, нужно перенести огонь на всадников. В этом случае будут падать как лошади, так и всадники, это нанесет врагу большой ущерб». Он признает, что, как только врагу удастся приблизиться на определенное расстояние, аркебузиры становятся бесполезными, поэтому автор советует, как лучше в этом случае сражаться под защитой копьеносцев.

Пехотинцы должны были умело пользоваться холодным оружием: «Если враг подходит близко, а на ваше место подоспели копьеносцы, временно отойдите вправо или влево, уберите шомпол, положите аркебузу в чехол и действуйте мечами. Цельтесь в шлем, но, если мечи тупые, наносите удары в руку или ногу врага, чтобы их повредить. Если враг находится далеко, можно почистить ствол; в этом случае лучше всего заранее порох в аркебузу не насыпать. Когда враг вне пределов видимости, необходимо нести аркебузу на плече». Другим подразделением в армии самураев были лучники. Они использовались как в перестрелках, так и на огневой линии. Как и в случае с аркебузирами, ими также командовал ко-гасиру. «Когда враг еще далеко, очень важно не тратить попусту стрелы. Ко-гасиру следит за этим и даст команду открыть стрельбу, когда враг подойдет ближе. Очень трудно определить, какое расстояние должно быть до противника, чтобы стрельба была эффективной. Нельзя прекращать стрельбу, иначе противник начнет стрелять в ответ. Что касается расположения лучников, то они располагаются между аркебузирами и прикрывают их, когда те перезаряжают свои аркебузы. Стрелы выпускаются как раз в тот момент, когда аркебузы перезаряжаются. Когда враг наступает плотной массой, разделитесь на две группы и открывайте огонь. В случае если вас атакует кавалерия, стреляйте по лошадям».

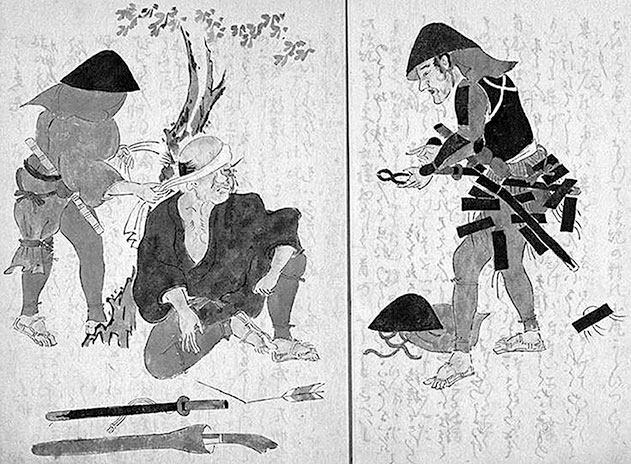

Тэппо ко-гасиру – офицер, командир стрелков – держит в руке пустотелый бамбук с несколькими запасными шомполами. Дело в том, что деревянные шомпола довольно-таки часто ломались. Поэтому такая предосторожность в бою была отнюдь не лишней. Иллюстрация из «Дзохё Моногатари». Токийский национальный музей.

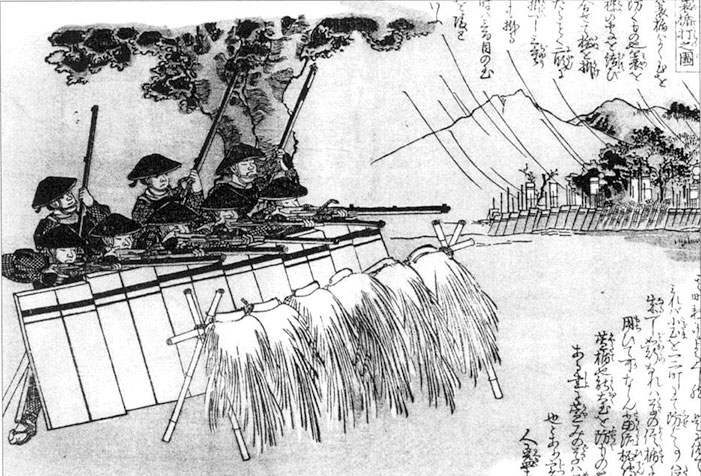

Стрелки асигару готовятся открыть огонь из-за деревянных щитов. Старинная японская гравюра. Токийский национальный музей.

Как и аркебузиры, лучники должны быть готовы к рукопашной схватке: «Когда стрелы в колчане заканчиваются, не надо использовать все стрелы до последней, а нужно построиться в линию, которая позволяет продолжать стрельбу и вступить в рукопашный бой. Если вас вынуждают отступить, отойдите под защиту копий, затем вновь начинайте стрелять. Такая тактика приносит успех. Если вы будете вынуждены стрелять, глядя вверх на лица солдат противника, вы можете не отразить их натиск». Далее «Дзохё Моногатари» рассказывает об оружии, к которому стали прибегать недавно и которое помогло усовершенствовать технику рукопашного боя лучников. Это юми-яри – луки, к которым прикрепляется наконечник копья. О них не упоминается в военных хрониках, потому что их начали использовать в ранний период Эдо: «Со времени ведения безрезультатных войн луки превратились в копья юми-яри, которыми можно было наносить удары в щели лицевой маски и кольчуги. Затем вынимают длинный и короткий мечи и атакуют противника, нанося удары по рукам и ногам. Тетива лука должна быть свернута таким образом, чтобы она не порвалась».

Таким образом, древнее и почти что священное искусство стрельбы из лука перешло от самураев к крестьянам, которые, в свою очередь, использовали луки только затем, чтобы поддерживать своей стрельбой аркебузиров, пока они заряжали свои убийственные аркебузы. «Боезапас» для лука состоял из 25 стрел, что примерно равнялось количеству стрел и у английских, и у монгольских лучников. Однако у асигару, в свою очередь, были невооруженные новобранцы вакато и слуги комоно, таскавшие огромные колчаны наподобие ящика, которые переносились на спине и вмещали сразу по 100 стрел.

Своеобразное использование лука в качестве копья можно считать оправданным, поскольку японский лук по сравнению с другими обладал интересными особенностями: он был очень длинным, что вполне позволяло его использовать для этой цели.

Воин должен был сохранять абсолютное спокойствие и при этом не думать ни о цели, ни о попадании в нее. В луке и стрелах стреляющему полагалось видеть лишь «путь и средства» для того, чтобы стать причастным к «великому учению» стрельбы, а стрелы должны были найти себе цель сами! Несмотря на кажущуюся нам странность такого выстрела, стреляли японцы достаточно эффективно: выпущенная из японского лука стрела могла поразить цель на расстоянии около 500 м, а в мишень опытный стрелок, даже если она была размером с собаку, мог попасть даже с дистанции 150 м.

Луки даже у пехотинцев были из первосортной бамбуковой древесины. Древки стрел также делали из бамбука или ивы, оперение – из перьев орла, а наконечники – из железа, меди, рога или кости, которые если и не пробивали доспехи у всадников, то ранили их лошадей.

Последние исследования показали, что копья, которыми пользовались асигару, были намного длиннее, чем это предполагалось ранее, и были сродни европейским пикам. До перевода «Дзохё Моногатари» было невозможно сказать наверняка, как пользовались этим оружием, поскольку огромные копья с длинным клинком в случае неправильного использования могли быть одинаково опасны как для врага, так и для товарищей по оружию. Поэтому неудивительно, что некоторые из наиболее ярких описаний «Дзохё Моногатари» посвящены технике владения копьем. Длина копья асигару, которое называлось ного-яри, и необходимость синхронного владения этим оружием требовали наличия специально разработанных и заученных телодвижений.

Действовать копьями следовало так: «После аркебуз и луков в сражение вступают копья. Прежде чем вступить в бой, положите чехол от копья внутрь муна-ита (металлического нагрудника). Чехлы или ножны от копий с длинным древком должны быть прикреплены на поясе сбоку». В отличие от самураев, которые рассматривали копья как средства для нанесения удара, асигару должны были с помощью копий срывать атаки конницы противника.

При этом техника боя предполагала в первую очередь поражение именно коня. «Когда сталкиваетесь в бою с вражеской кавалерией, удар в живот лошади заставит ее встать на дыбы и сбросить всадника».

«Постройтесь в одну линию с интервалом в один метр, не потрясая каждый своим копьем, но будучи готовы встретить противника дружным частоколом копий. Если вас атакует кавалерия, постройтесь в один ряд и встаньте на одно колено, положите копье и ждите. Когда противник подойдет на расстояние чуть больше длины копья, поднимите копье, целясь наконечником в грудь лошади, и старайтесь изо всех сил удержать копье, когда оно пробьет грудь животного! И даже неважно, кого вы пронзили – всадника или лошадь, вам может показаться, что у вас вырывают копье из рук. Здесь очень важно, что бы ни случилось, обязательно его удержать, а затем расстроить атакующие ряды противника. После отражения атаки достаточно преследовать противника не более нескольких десятков метров». Эта часть описания заканчивается советом, как глубоко нужно вонзать копье в тело врага. Ограничением удара должно было служить мекуги – приспособление, которое прочно прикрепляло основание клинка к древку: «вонзайте копье в тело не далее, чем до мекуги, чтобы вы могли без особых усилий вынуть его обратно… Удачное использование копья требует хорошей подготовки и состояния постоянной боевой готовности».

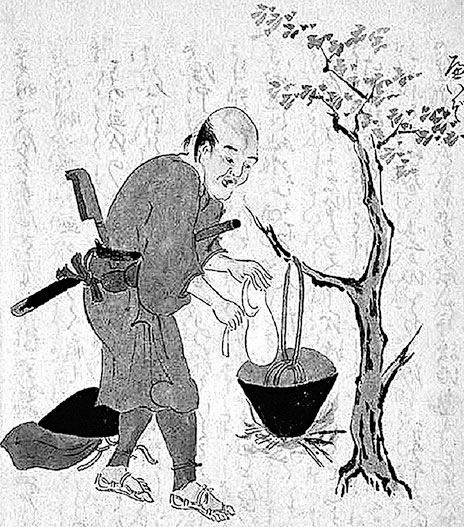

Асигару за варкой риса. Иллюстрация из «Дзохё Моногатари». Токийский национальный музей.

Удаление стрелы из глаза. Иллюстрация из «Дзохё Моногатари». Токийский национальный музей.

Лучшей иллюстрацией согласованных действий асигару с копьями служит описание атаки замка Юзавы, при этом особое внимание обращается на одновременное развитие ее и с фронта, и с фланга: «Чозаемохио Садахира и Чикури Хейу Сорин с 500 самураями и с 500 воинами под командованием Есидо Магоичи и Нисино Сури построились в одну линию с копьями наперевес. Восемнадцать копьеносцев поддерживали их с флангов. Они вонзились в плотную толпу вражеских солдат и завершили их окружение». Теперь, обобщая советы асигару по технике и тактике боя с применением длинных копий, Мацудайра Набуоки дает в своей книге следующий набор рекомендаций:

1. Образуйте ряды с интервалом в один метр.

2. Обнажите оружие, сохранив ножны.

3. Кавалерию встречайте, стоя на одном колене, положив копье рядом.

4. По команде вставайте, поднимая копье.

5. Всем шеренгам держать копья ровно.

6. Направляйте копье левой рукой, наносите удар правой рукой.

7. Вонзайте копье на определенную глубину и удерживайте его.

8. Преследуйте противника, как указано.

То есть все действия японских асигару были очень похожи на действия европейской, и прежде всего швейцарской, пехоты, которая именно стеной длинных пик, установленных одна к одной, могла сорвать любую атаку рыцарской конницы. А тем временем арбалетчики и аркебузиры расстреливали ее из своего оружия, не опасаясь, что оно у них медленно заряжается. И точно так же действовали и японские пехотинцы!

Подносчики боеприпасов. Иллюстрация из «Дзохё Моногатари». Токийский национальный музей.

Поскольку копья у японских пехотинцев были очень длинны, переносили их в связках по несколько штук вдвоем, при этом на них же вещались и мешки с поклажей. Интересно, что асигару рекомендовалось нести копья по двое так, как мы носим носилки, и так же между ними привязывать кусок ткани для удобства переноски груза. На привалах копья, положенные на ветки деревьев, использовались в качестве вешалок, чтобы просушить одежду, в качестве шеста при переправах через водные преграды и даже… в качестве лестницы, с привязанными к двум древкам поперечинами. Один пехотинец мог нести свое копье так, чтобы его подток волочился по земле, но указывалось, что на каменистой дороге так делать не следует.

В то же время в отличие от европейских солдат практически все асигару, включая аркебузиров, имели защитные доспехи, хотя и более легкие, чем те, что были у самураев. Как правило, доспех асигару состоял из конического железного шлема дзингаса, который являлся точной копией крестьянской шляпы из рисовой соломы и двухсторонней кирасы-до, к которой обычно крепились детали панцирной юбки – кусадзури, очень похожей на латные набедренники европейских пикинеров. Использовались также металлические пластинки для защиты рук, ног и предплечья – либо нашитые на ткань, либо крепившиеся поверх одежды при помощи завязок из ткани. На груди и спине панциря, а также на шлеме спереди очень часто изображали эмблему клана, которому служил этот асигару.

В дополнение к описанию боевых действий «Дзохё Моногатари» подробно рассматривает походную жизнь армии. Вот несколько отрывков из этих описаний, где приводятся рекомендации для тех, кто отвечал за состояние лошадей: «При подготовке к выступлению, пока два человека занимаются самой лошадью, займитесь ее снаряжением. Сначала возьмите уздечку, удила, поводья и наденьте их на голову лошади, затем оседлайте ее как следует, закрепив подпругу. На металлическое кольцо с левой стороны седла прикрепите мешочек с рисом, к кольцу с правой стороны седла – маленький пистолет в кобуре. На такие же кольца, но только сзади, прикрепите мешочек с соевыми бобами, на переднюю луку седла – переметную суму. Сзади к седлу прикрепите мешочек с сушеным вареным рисом. Всегда держите лошадь на привязи. Возьмите небольшую полоску кожи и проденьте через удила. Когда кормите лошадь, то можете удила ослабить. Когда лошадь в движении, вы должны быть особенно осторожны. Если удила будут ослаблены, молодые лошади могут почувствовать свободу и прийти в возбуждение. Из-за этого вы можете потерпеть поражение в битве, поэтому лошади должны быть взнузданы крепко-накрепко».

О доставке продовольствия при помощи лошадей и носильщиков в «Дзохё Моногатари» написано следующее: «Обычно берите пищи не больше чем на 10 дней. Если поход продолжается 10 дней, используйте вьючных лошадей и не оставляйте их сзади. В настоящее время можно брать 45-дневные запасы продовольствия, но одна лошадь должна использоваться не более четырех дней подряд. Находясь на территории противника или территории союзников, вы должны быть всегда готовы ко всему. В таких случаях всегда берите продовольствие с собой, или вы вынуждены будете отыскивать продовольствие на территории союзников, что является большой глупостью и может быть расценено как воровство. Что касается пищи для лошадей, храните ее в специально приготовленных местах, когда делаете набеги на вражескую территорию. Ничего там не бросайте, и если страдаете от голода в лагере, кормите их растительной пищей. Лошадь может есть опавшие листья, а также очищенную сосновую кору. Что касается сухих дров, то в день на человека хватает 500 г, к тому же их можно собрать в один большой костер. Если в местности невозможно найти дрова, используйте вместо них сухой лошадиный навоз. Что касается риса, то на человека в день достаточно 100 г, соли – 20 г на 10 человек, а мизо – 40 г на 10 человек. Но когда предстоит ночное сражение, количество риса может быть больше. Можно есть рис, который хранится слугами для приготовления сакэ». Баулы с рисом везли как на вьючных лошадях, так и на двухколесных повозках, которые тянули или толкали люди-носильщики. Также использовались и большие повозки, которые приводились в движение быками. Они были также очень удобны для транспортировки тяжелых орудий. От европейских орудий обычно везли только стволы и не прибегали к помощи повозок.

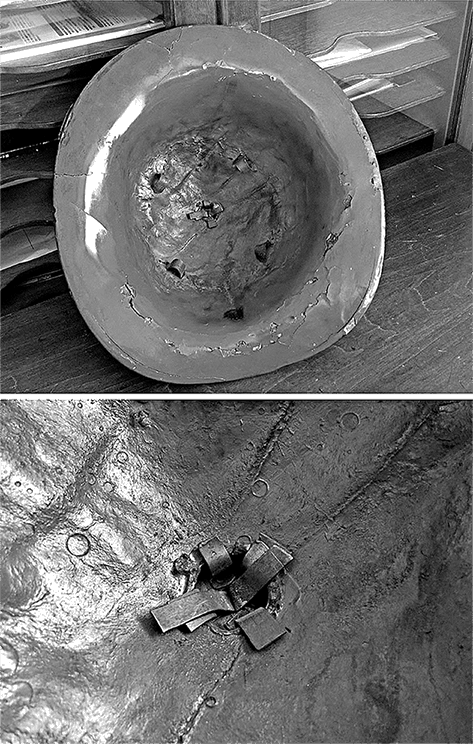

Бронзовый налобник хатимаки.

Дзингаса бадзё-гаса – шлем асигару эпохи Эдо. Изготовлен из дерева и прессованой бумаги и покрыт черным лаком. Такие шлемы носили представители японской знати, демонстрируя, с одной стороны, свою «близость к простым воинам» и наличие «боевого братства» между высшими и низшими. С другой стороны, в этом был определенный смысл: такая защита была не слишком обременительной. В верхнем правом углу – изображенная на шлеме эмблема.

Иногда необходимо было прибегать к грабежу, если военная кампания затягивалась и велась на вражеской территории. Это считалось нормальным явлением. «Дзохё Моногатари» приводит несколько полезных советов, как совершать грабежи на вражеской территории: «Пища и одежда могут быть спрятаны в домах, но если все это прячут снаружи, то можно поискать в горшке или даже в чайнике. Если одежду или продовольствие закапывают в землю, приходите рано утром по свежему морозу, и там, где закопаны нужные вам вещи, вы не увидите инея, и таким образом вы найдете то, что вам нужно». Однако он предупреждает фуражиров асигару об опасности ловушек, которые могут быть оставлены врагом: «Запомните, что кровь мертвого человека может служить отравой для воды, которую вы пьете. Никогда не пейте воду из колодцев на вражеской территории. На дне колодца может лежать отрава. Вместо этого пейте речную воду. Когда меняете место расположения, позаботьтесь о воде. Если вы в лагере, то очень хорошо пить воду, которая хранится в емкости, на дне которой лежали завернутые в шелк косточки абрикоса. Или положите в горшок или сосуд несколько улиток, которых вы привезли из своей собственной местности и высушили в тени. Эта вода годится для питья. Очень важно иметь достаточное количество воды во время осады. Например, во время осады Акасаки в 1531 году произошло следующее: 282 воина покинули крепость и сдались, потому что на другой день они бы умерли от жажды».

Во время осады крепости Чокой в 1570 году решающий момент наступил тогда, когда осаждающим удалось отрезать осажденный гарнизон от источников воды. «Дзохё Моногатари» отмечает: «Во время осады горных крепостей, когда невозможно найти воду, горло становится сплошным сухим комком, и наступает смерть. Когда распределяется вода, то необходимо учитывать, что на человека необходимо 1,8 литра воды в день».

Помимо чисто военных обязанностей, очень большое количество асигару привлекалось только для того, чтобы носить флаги. Причем, судя по тому, о чем рассказывается в «Дзохё Моногатари», самым распространенным среди них был нобори, с древком в форме буквы «Г». Содержится в нем и медицинский раздел, который является убедительным доказательством того, что в самурайской армии, включая и подразделения асигару, за ранеными и больными ухаживали, а не бросали их на произвол судьбы.

Дзингаса бадзё-гаса. Вид изнутри. Внизу – способ крепления нашлемного украшения.

«Если у вас есть проблемы с дыханием, положите несколько сушеных слив на дно вашей сумки. Это всегда срабатывает. Если есть только их, то они осушают горло и сохраняют жизнь. Сушеные сливы очень помогают при болезнях дыхания».

«При ведении боевых действий может быть очень холодно, и войлочной или соломенной накидки часто бывает недостаточно. Каждое утро зимой и летом съедайте по одной горошинке перца – это прогонит холод и согреет вас. Для разнообразия можно опять использовать сушеную сливу. Если вы натретесь красным перцем от бедер до кончиков пальцев ног – вы не замерзнете. Можно натереть им и руки, но избегайте попадания в глаза».

Дзингаса с отделкой позолотой и красным лаком. Токийский национальный музей.

Самый интересный совет «Дзохё Моногатари» касается лечения змеиных укусов в походных условиях: «Если вы находитесь в лагере, в лесу или горах и если вас вдруг укусила змея, не паникуйте. А быстро насыпьте несколько горошин пороха на укушенное место, подожгите его и симптомы укуса скоро исчезнут, но в случае промедления этот способ уже не сработает». Дальше следуют советы, как лечить раны во время сражения: «Размешайте лошадиный навоз в воде и положите на рану, скоро уменьшится кровотечение, и рана очень быстро затянется. Также говорят, что если выпить лошадиной крови, то это поможет уменьшить кровотечение, потому что лошадиная кровь не проходит через человеческие ткани и закупорит раны, но если вы будете есть навоз, то это усугубит положение. Если рана болит, помочитесь в медный шлем, пусть все это остынет. Затем омойте рану, скоро боль заметно утихнет. Если кровь цвета японской хурмы, то в ране яд. В случае ранения в область вокруг глазного яблока перемотайте голову полоской смятой бумаги; приложите горячую воду».

Наиболее грубым в «Дзохё Моногатари» является описание извлечения наконечника стрелы, попавшей в глаз воину: «Головой двигать нельзя, поэтому ее надо привязать к дереву, и только когда голова привязана, можно начинать работу. Стрелу нужно вынимать потихоньку, но при этом глазная впадина будет наполняться кровью».

В общем, благодаря этому произведению мы легко можем себе представить, как выглядел обычный пехотинец-асигару эпохи Адзути-Момояма (1573–1603). Как и всякий солдат, асигару все свое снаряжение и оружие должен был нести на себе, причем некоторые вещи должны были входить в его экипировку в обязательном порядке. Так, в походе асигару должен был идти в шлеме и в доспехах, чтобы в любой момент иметь возможность вступить в бой. Самым важным после оружия был его рисовый паек из заранее сваренного и высушенного риса, который закладывался в длинный мешок в форме длинного рукава, который потом перевязывался таким образом, что каждое отделение в виде шарика содержало его суточный рацион. Этот мешок – хэй-рё-букуро – перекидывали наискось через плечо и завязывали сзади на спине. Фляжка с водой такэдзуцу делалась из пустотелого колена бамбука. Нередко асигару переносили на себе и различные инструменты и инвентарь: пилы, серпы, ножи, а также имели при себе моток веревки – тэнава длиной около 3 м, с несколькими крюками на конце, чтобы взбираться на стены или для каких-нибудь других военных надобностей. За плечами переносилась соломенная подстилка-годза и мешок для снаряжения катэ-букуру. Обязательным для воина был комплект запасных плетеных сандалий – варадзи, которые, располагаясь на отдых, требовалось снимать, как и все остальное. Обязательной принадлежностью являлся также небольшой мешочек ути-гаэ для съестных припасов. Там мог быть соевый творог, сыр, сушеные водоросли, а также стручки красного перца и зернышки черного, применявшиеся в качестве согревающего снадобья. За ним следовала коробочка с лекарствами инро и полоса хлопковой ткани нагатэнугуи, использовавшаяся в качестве полотенца. Пояс ува-оби во время еды и отдыха также полагалось снимать и в свернутом виде укладывать на циновку годза. Палочки для еды – хаси имели специальный пенал ядатэ, а ели ими из деревянной лакированной чашки ван. И самураи и асигару имели при себе кошелек кинтяку, огниво в специальном мешочке хиутибукуро. Все принадлежности для еды складывались в коробку месигори. Обычной одеждой являлось верхнее кимоно хаори или авасэ и нижнее – хитоэ, причем на рукавах хаори было в обычае нашивать опознавательные знаки аидзируси.

Японские фитильные ружья. XVII в. Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс.

Впрочем, не надо забывать, когда было написано это произведение, так как в самом начале военной карьеры асигару и требования к ним были совсем другие, да и выглядели они по-другому. Дело в том, что тогда и вооружение, и доспехи пехотинцев являли собой самую пеструю смесь, какую только можно себе представить! Так, например, в одном историческом документе описывается странная толпа из 300 человек, которую заметили у святилища Удзи Дзинмэйгу в ноябре 1468 года. Каждый нес в обеих руках по копью, на некоторых блестели золотые шлемы, на головах других красовались бамбуковые шляпы с высокими красными гребнями. Грязная одежда неизвестных состояла единственно из хлопчатобумажных кимоно, под подолом которого сверкали волосатые икры. Поскольку незадолго до этого события прошел слух, что в Удзи с небес спустился бог, оборванный отряд явно прервал войну для того, чтобы побывать в святилище и помолиться об удаче. То есть кто что добыл, тот в том и воевал, и у тех военачальников, кто использовал асигару, даже и в мыслях не было, что их можно хотя бы как-то приодеть, да еще и вооружить более или менее одинаковым оружием. Все это придет значительно позже! Важно отметить, что сначала асигару были начисто лишены самурайских представлений о гордости и чести, и они могли легко перекинуться на сторону врага. Обычно они не гнушались грабежом и поджогами и храмов, и домов аристократов, так что это было довольно опасное оружие для тех, кто по каким-то причинам не мог удержать их в руках. Но так как они помогали сохранять жизни самураев, с тем, что в их армии сражается всякий сброд, состоявший из безземельных крестьян, бродяг, храмовых служек, горожан и просто преступников, которые пытались таким образом спастись от закона, военачальники с ними мирились, хотя и посылали в самые опасные места.

Шлем дзингаса. XVIII в.

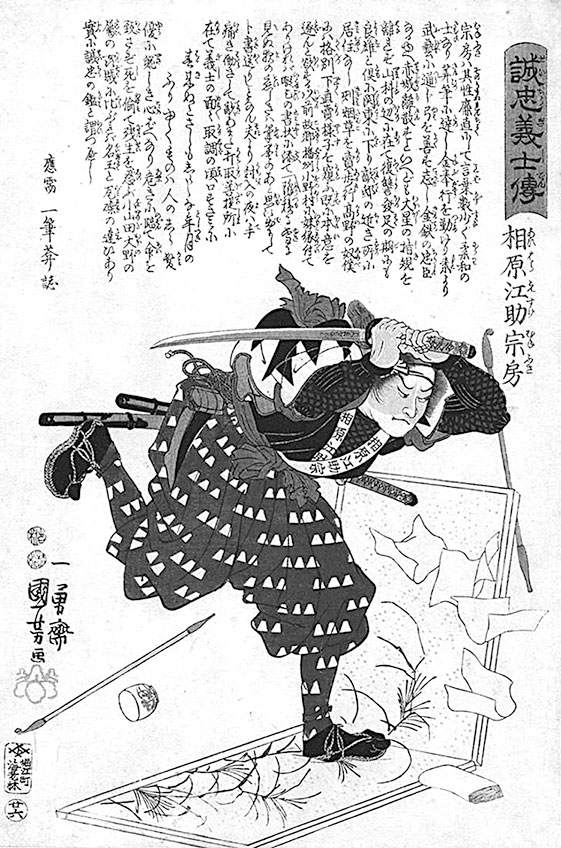

Аихара Мунэфуса выполнял роль разведчика: устроившись торговать вразнос резанным табаком, продавал его слугам дома Кира дешевле, чем другим, и таким образом добывал у них нужные сведения о доме и его обитателях.

Кстати, первоначально асигару нанимали за плату, но со временем между ними и нанимателями возникали прочные узы, и наемники уже не слишком отличались от самураев. Асигару служили даймё в качестве солдат регулярной армии, а впоследствии уже получили одинаковое оружие и доспехи. Так что «Эпоха воюющих провинций» заложила еще и основы для появления в Японии первых солдат регулярной армии, которыми стали отнюдь не самураи (впрочем, и самые бедные самураи тоже!), а именно пехота асигару, главным образом состоявшая из разных аутло, ну и, конечно, же из крестьян.

Что же касается «Дзохё Моногатари», то эта книга является поистине уникальным описанием жизни воинов асигару, так сказать, эпохи их заката, но тем не менее она значительно обогащает наши знания о боевом искусстве средневековой Японии. Вместе с тем она же с очевидностью показывает, что здесь так же, как и на Западе, с наступлением эпохи огнестрельного оружия древнее рыцарство постепенно изжило само себя. Когда 14 октября 1866 года последний из сёгунов отказался от своего поста в пользу молодого императора Муцухито, это одновременно был и конец почти семивековой истории японских самураев. На следующий год сёгун попытался вернуть себе власть, однако первое же столкновение его сторонников с императорскими войсками, набранными из крестьян, наглядно показало, что дело самураев безнадежно проиграно. Как и столетия тому назад, они устремились в бой с луками, копьями и мечами, а их встретили огнем из современного европейского оружия – то есть все было так же, как это показали в кинофильме «Последний самурай». Наконец, самураи лишились даже чисто внешних атрибутов своего положения: в 1876 году им было запрещено ношение мечей! Институт самураев исчез, но сами они составили основу офицерского корпуса японской регулярной армии. Правда, стоит отметить, что отдельные случаи употребления офицерами самурайских доспехов имели место еще в годы Русско-японской войны 1904–1905 гг., но это были именно всего лишь отдельные, ничего не значащие случаи!

Книга в книге. Советы, как вооружать асигару

В своей книге «Будосёсинсю» Дайдодзи Сигесукэ дает самураям много различных советов, в том числе и по поводу того, как им следует экипировать на войну своих слуг и даже… пехоту асигару!Самурай низшего ранга не может командовать большим отрядом воинов даже в случае опасности или угрозы, исходящей от врага, однако может вести в бой малый отряд воинов-копейщиков низшего ранга. Если копье сломается, то воин останется безоружным, посему имеет смысл всегда иметь при себе запасной наконечник для копья, чтобы насадить его на древко, оказавшееся под рукой на поле боя, даже на простую палку из бамбука.И вот что я скажу: следует дать хорошо сработанный и надежный меч даже самому последнему бойцу или прислужнику из воинов низшего ранга, тяжелые панцирные доспехи и стальные шлемы – молодым, крепким и отважным воинам, грудные латы, защиту для ног и медные каски-дзингасу должно получить и воинам низшего ранга – пехотинцам-асигару, даже челядь вашу будет вполне уместно обеспечить кожаными шлемами из них был хотя бы легкий панцирь из костяных пластин.Что же касается схватки, боя или сражения, то даже самый крепкий и надежный меч может затупиться, иззубриться или вообще сломаться, вот почему столь важно иметь при себе еще один, запасной меч. И вот что я скажу в назидание молодым самураям: когда поведете вы за собой малый отряд воинов низшего ранга, пусть оруженосец несет запасной меч ваш, а меч оруженосца – подавальщик сандалий или конюший.Трудно, однако, себе представить более нелепый совет, чем совет носить панцирь из костяных пластинок, когда на полях сражений давно уже применялось огнестрельное оружие, от которого даже цельнометаллические панцири сэндай-до и те спасали далеко не всегда. Но… нужно было что-то советовать в эпоху мира, чтобы поддерживать боеготовность самураев, тешить их иллюзиями, что, если вдруг появится враг, даже их асигару в этих панцирях на что-то сгодятся…

На этой ксилографии Утагава Куниёси, монах-воин из монастыря Нэгородзи, при помощи палицы канабо и нагинаты отражает летящие в него мечи.

Назад: Глава 21 Знамена самураев

Дальше: Глава 23 Самураи и сохеи