Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 20 Самураи и сэппука

Дальше: Глава 22 Асигару и самураи

Глава 21

Знамена самураев

Осенью поздней

Ни один не сравнится цветок

С белою хризантемой.

Ты ей место свое уступи,

Сторонись ее, утренний иней!

Сайгё (Сато Норикиё) (1118–1190)

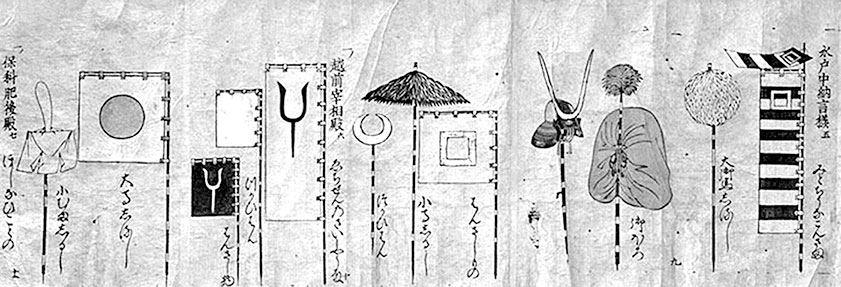

Начнем с того, что геральдика в Японии имела то же значение, что и в средневековой Европе. Герб или эмблема помогали опознать павшего и заслужить награду его победителю, принесшему своему господину отрубленную голову в качестве свидетельства своего подвига. Такая практика издавна существовала в Японии, и вот тут-то уж без знаков опознавания обойтись было ну просто невозможно. Однако если в Европе гербы рыцарей помещались на щитах, то у японских воинов из-за их отсутствия эти знаки, моны, приходилось носить на одежде и доспехах. Что касается тех же флагов, то первыми заметными издали геральдическими штандартами полководцев стали хата дзируси, представлявшие собой узкие «вымпелы», свисавшие с горизонтальных поперечин, прикрепленных в верхней части длинного Т-образного древка. Во время сражения их несли пешие и конные воины, сопровождавшие элитные отряды конных лучников-самураев.

В отличие от европейских гербов японские моны были очень просты и легче запоминались, а кроме того, их было достаточно легко изобразить и на этих самых хата-дзируси. Черный рисунок на белом либо красном фоне – вот вам и все знамя, причем заметное даже издалека. Ничего проще нельзя и придумать, потому что изображались на этих монах черный круг на белом поле, рисовый серп, цветок павлонии, а то и просто какой-нибудь иероглиф – например, входящий в имя того, кому принадлежал этот флаг. Именно такими были, кстати, хата дзируси самых известных соперничавших кланов японского Средневековья, Минамото и Тайра. У Тайра они были красными со стилизованным изображением черной бабочки, а у Минамото – белые с растительным мотивом в виде цветка горечавки. Изображали моны также на ибаку или маку – огромных матерчатых ширмах, которыми окружали то место, где полководец со своим штабом находился во время сражения, и на кусках ткани, крепившихся на шлеме – каса дзируси («значок на шлеме»), и на обоих наплечниках содэ дзируси («наплечный значок»), ставших первыми опознавательными знаками японских самураев.

Среди японцев, людей столь тесным образом связанных с природой, изображения растений и цветов на флагах были особенно популярны. Так, например, начиная с XII века японские императоры объявили хризантему своей привилегированной собственностью, после того как ее изобразили на клинке правящего в то время микадо. Со временем цветок хризантемы стал неофициальной государственной эмблемой и символом императорского дома. Долгое время даже изображение хризантемы на ткани кимоно было привилегией монаршей фамилии, для остальных же желание украсить себя этим царственным цветком каралось смертной казнью.

Впрочем, при определенных обстоятельствах изображение хризантемы могло быть пожаловано особо отважному и преданному самураю. Так, в частности, произошло с Кусуноки Масасигэ, верным вассалом императора Го-Дайго в период его борьбы за власть. В 1336 году Кусуноки не хотел ввязываться в битву при Минатогава, но получил приказ императора и беспрекословно двинулся в бой и, потерпев поражение, совершил самоубийство.

То, что сделал Кусуноки при Минатогава, стало считаться высшим проявлением преданности императору и нашло свое отражение в его геральдике. Многочисленные живописные свитки и ширмы, сохранившиеся до наших дней, иллюстрируют его подвиги верности, и в большинстве случаев рядом с ним изображается хата дзируси в виде длинного белого флага с моном, представляющим одну из разновидностей знаменитой кикусуй (хризантемы на воде). Этот геральдический знак, присвоенный ему Го-Дайго, которому он столь преданно служил, обозначал императорскую хризантему, державшуюся на воде благодаря усилиям Кусуноки. Такое использование императорского мона, пусть даже и в измененной форме, самураем, не являвшимся членом императорской фамилии, уникально в японской истории и показывает, насколько высоко он ценился. В самом деле, в конце XIX века, в период Мэйдзи, когда происходила реставрация современной императорской власти, Кусуноки Масасигэ был «канонизирован» в качестве человека, олицетворяющего идею преданности императору, и образца для всеобщего подражания.

Опознавательные знаки японских самураев. Изображение со старинного японского свитка. Токийский национальный музей.

Вторым по значимости после императорской хризантемы был кири, изображение стилизованной павлонии, которое изначально являлся гербом императора. Поскольку клан Асикага всегда поддерживал «Северный Двор», этот знак был дарован ему первым «северным императором», которому они служили. С годами он стал символизировать императорскую службу. А когда сёгунат Асикага в 1568 году пал, другие полководцы (самым известным из которых был Тоётоми Хидэёси, будущий объединитель Японии, человек незнатного происхождения, что исключало для него возможность стать сёгуном) стали принимать его в качестве своей эмблемы. Однако в XIV–XV веках только Асикага использовали мон в виде кири, который обычно изображался черной краской на белых знаменах.

Впрочем, как и в других странах, в Японии всегда находились оригиналы, изображавшие на своих флагах символы ни с чем не сообразные и сражавшиеся под столь странными знаменами, что на них все обращали внимание, причем их описание сохранилось до нашего времени. Например, Асукэ Дзиро, активный участник войн эпохи Намбокутё, воевал под знаменем с пространным лозунгом, больше похожим на выдержку из автобиографии или перечень заслуг, традиционно оглашаемый самураями перед поединками с достойными соперниками. Вся надпись, сделанная черной тушью на белом фоне, переводится так:

«Я родился в семье воинов и возлюбил мужество, подобно юношам былых времен. Моя сила и решительность таковы, что я могу разрубить на куски свирепого тигра. Я изучал путь лука и познал все премудрости войны. Благодаря милости небес я встречался на поле боя с самыми прославленными соперниками. В возрасте 31 года, невзирая на приступ лихорадки, я прибыл в Ояма, чтобы преследовать важного врага, исполняя долг верности своему господину и не запятнав себя позором. Моя слава прогремит по всему миру и перейдет к моим потомкам, подобно прекрасному цветку. Враги снимут с себя доспехи и станут моими слугами, великого мастера меча. Да будет на то воля Хатимана Дай Босацу! Искренне ваш, Асукэ Дзиро из провинции Микава».

Поскольку со временем кроме самураев в японскую армию попало еще и множество крестьян, проблема идентификации войск на поле сражения встала особенно остро. Например, в 1572 году в армии Уэсуги Кэнсина из общего количества в 6871 человек 6200 были пехотинцами, из которых 402 являлись знаменосцами, превосходившими своим количеством даже мушкетеров! Появилась даже специальная должность хата бугё («уполномоченного по флагам»), отвечавшего за их правильное размещение на поле боя, потому что дело это при их многочисленности было совсем не простым!

Наряду со старыми хата-дзируси в XVI веке появились и новые виды флагов – например, нобори, имевший узкое полотнище, пришнурованное к древку в форме буквы «Г», благодаря чему оно не скручивалось на ветру и было хорошо заметным в любую погоду. Некоторые нобори были столь велики, что знаменосцу приходилось нести его закрепленным у себя на спине, а двум, а то даже и четырем идущим рядом с ним воинам (обычно это были асигару – то есть воины из крестьян) удерживать его за специальные растяжки! Нобори были знаменами отдельных подразделений, а вот для персональной идентификации применялся флажок похожей конструкции и тоже Г-образной формы, но меньшего размера, называвшийся сасимоно, который крепился на спине самурая в деревянном «пенале» и к тому же еще и двумя шнурами к кольцам на нагрудной пластине кирасы. Как правило, на сасимоно изображался герб того даймё, которому служил самурай, тогда как сами подразделения различались по их цветам.

Кстати говоря, в военных хрониках при описании сражений геральдические знаки упоминаются очень часто. Наглядный пример приводится в хронике семьи Курода, описывающей взятие Пхеньяна в 1592 году во время вторжения армий Хидэёси в Корею:

«Их возглавили Гото Мотоцугу, Ёсида Рокуродайфу и Тода Хейдзаэмон, которые помчались на врага. Мотоцугу, на голове его был шлем с гребнем в виде двух золотых ирисов, скакал наперевес с копьем. Рокуродайфу нес сасимоно с журавлем внутри круга, древко которого венчала фигурка медведя. Оба старались обойти друг друга, чтобы оказаться первыми, и оба врезались в ряды неприятелей, нанося во все стороны удары копьями».

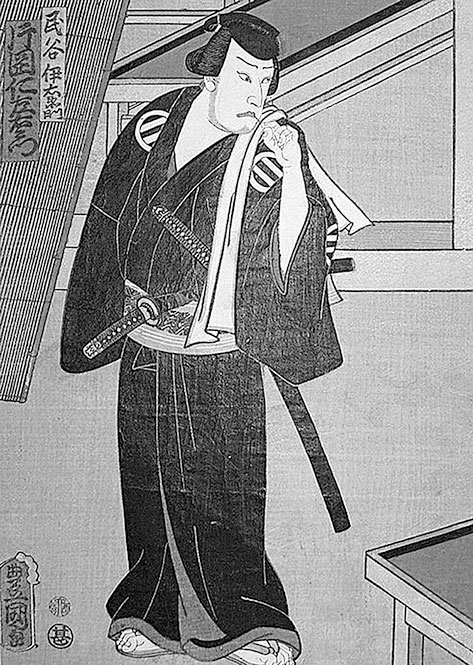

Японская гравюра укиё-э. Самурай в черном кимоно, художник Утагава Тоёкуни (1786–1865). Обратите внимание на моны, изображенные на его одежде. Знак в виде рисовой чашки и двух палочек для еды использовался сразу в нескольких самурайских семействах, включая и сёгуна Асикага Ёситеру (1535–1565).

Удивительно, но помимо собственно флажков существовали еще и сасимоно в виде объемных фигур, порой самого фантастического вида! Вот тут уж фантазия самураев просто не знала себе границ! Плюмажи из перьев и меховые шары, деревянные позолоченные тыквы и золотые веера, толкушки для риса (причем огромные!), сделанные из бумаги и картона, золотые веера и деревянные молитвенные дощечки из синтоистских храмов крепились к тем же древкам, что и флаги сасимоно. Иной раз роль сасимоно играл человеческий череп, укрепленный на шесте, меховой шар или шары из черного или белого меха, павлиньи перья или… огромная репа с пучком листьев! Впрочем, и самих флагов за спиной у самурая могло быть сразу несколько: 2, 3, 5 – лишь бы только выделиться среди всех прочих! В рукопашной схватке наспинный флажок, а уж тем более какой-нибудь вычурный символ, мог мешать, и тогда его отдавали слуге, который держал его все то время, пока его хозяин сражался.

Книга в книге. Что надо знать о своем господине?

Служилому самураю, будь он новобранцем либо седым ветераном, должно интересоваться семейными преданиями и родословной своего господина, знать поименно основателей рода, кровных родственников господина до десятого колена, боковые ветви его генеалогического древа, великих воинов его дома, легенды о которых передаются из поколения в поколение. И вот почему.Может случиться так, что вам предстоит встреча с воинами, с гордостью носящими фамильный герб другого дома, и спросят они о доме вашего господина и его прославленных предках. Каждый осудит того, кто окажется несведущим и неосведомленным о славном роде и его героях, каждый посчитает такого легковесным невежей за леность ума и памяти, даже если он слывет обученным и храбрым воином.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

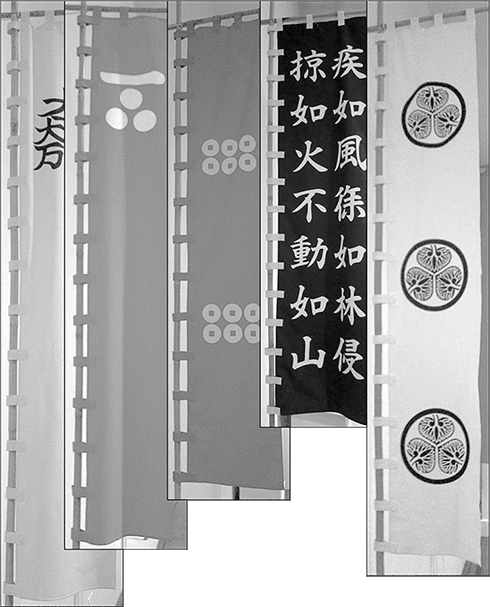

С появлением огромного количества всевозможных опознавательных знаков отличаться от прочих понадобилось и самим даймё, которые придумали себе для этого особые штандарты – о-ума дзируси («большой штандарт») и ко-ума дзируси («малый штандарт»). Они представляли собой флаги типа нобори, но могли быть не только не прямоугольной, но квадратной формы. Нередко это могли быть и некие символические объемные знаки, причем порой весьма прихотливые, а уж надписи на них могли быть самого необычного содержания. Так, «Большой штандарт» Такэда Сингэна имел вид типичного нобори синего цвета с начертанным на нем изречением китайского полководца Сун Цзы: «Быстрый, как ветер, смертельный, как огонь, молчаливый, как лес, и твердый, как скала» – ставшее потом его собственным девизом.

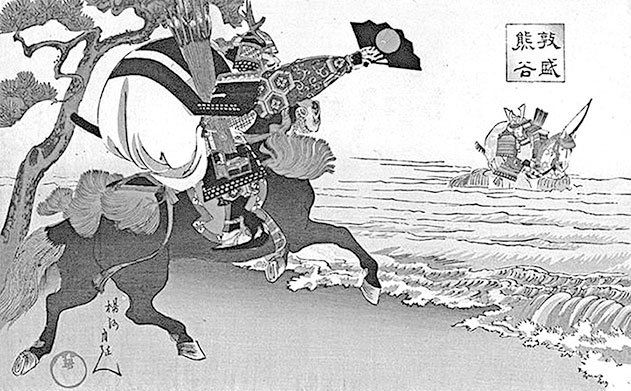

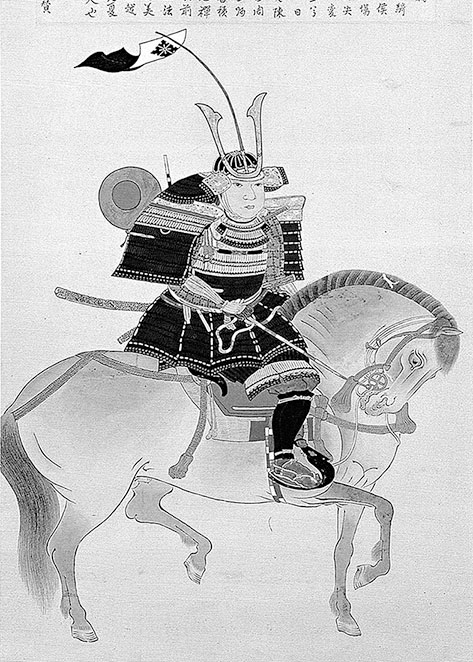

Всадники с хоро. Ксилография Тоёхара Тиканобу.

Токугава Иэясу узнавали по большому золотому вееру, а его противника Тоётоми Хидэёси – по штандарту «тысяча тыкв», представлявшему собой огромную связку позолоченных тыкв, каждая из которых символизировала одну его победу на поле брани, хотя всего их, конечно, и было намного меньше тысячи! А вот первый объединитель страны полководец Ода Нобунага имел большой красный зонт. Немало было в Японии и штандартов с христианской символикой, причем некоторые, в частности флаг защитников замка Хаара, самым удивительным образом сохранились до наших дней! Впрочем, буддистская символика на знаменах самураев все же превалировала. Все тот же Токугава Иэясу, например, с гордостью носил хата дзируси с девизом: «Отрекись от этого грязного мира и обретешь Чистую Землю», принадлежавшим буддийской секте Дзёдо. Хата-дзируси Оути Ёситака, даймё Суо и Нагато, было украшено родовым гербом и именами буддийских божеств. Надпись на нем можно перевести как «Мёкэн – великий будда, Хатиман – великий будда, Великий храм светлейшего Императора, Сумиёси – великий бог, Сига – великий бог». Като Киёмаса, слывший рьяным приверженцем буддистской секты Нитирэна, пользовался старинным хата дзируси белого цвета с надписью «Наму Мёхо Рэнгэ Кё» – «Да пребудет вечно Лотос Божественного Закона». Причем эта надпись, как утверждалось, была сделана самим основателем этой секты Нитирэном. Цугару Тамэнобу с крайнего севера Японии воевал под гигантской сякудзё – металлической «погремушкой», какими помощники странствующих монахов ямабуси отпугивали на горных дорогах диких зверей. Омура из района Нагасаки узнавали по огромному позолоченному колоколу, а Анкокудзи Экэй, который раньше был буддистским монахом, – по большому позолоченному фонарю.

Интересно, что благодаря столь запоминающимся и хорошо заметным эмблемам мы и сегодня можем легко узнать тех или иных деятелей той эпохи, в частности, участников битвы при Нагасино, сцены которой были запечатлены на шестисоставной расписной ширме конца XVI века. Несмотря на некоторую стилизацию, она очень живо передает и весь накал самурайской битвы, и ее конкретных участников. Так, Такэда Кацуёри с его белым стягом ведет в бой резерв. Токугава Иэясу легко узнать по его штандарту в виде золотого веера; также легко узнать Тоётоми Хидэёси, а у частокола без труда можно различить по его оленьим рогам на шлеме одного из полководцев Иэясу Хонда Тадакацу.

Большие флаги ума дзируси были очень тяжелыми и неудобными для знаменосцев. Но японцы так и не догадались поставить флаг на повозку, подобную итальянской каррочьо. Судя по изображениям на живописных ширмах, знаменосцы носили ума дзируси за спиной, закрепив в специальных кронштейнах, похожих на те, что использовались для крепления нобори. Знаменосец удерживал штандарт в вертикальном положении при помощи двух длинных веревок, ну а очень большие штандарты удерживались при помощи дополнительных веревок еще и двумя пехотинцами. Особенно трудно было носить фукинуки, длинный объемный вымпел, очень напоминающий эмблему в виде карпа с Праздника мальчиков, поскольку ветер надувал его, словно огромную колбасу.

Другая специфическая форма геральдической идентификации японских самураев получила особое развитие в период Сэнгоку Дзидай и касалась их шлемов. В своем стремлении выделиться из общей массы воинов высокопоставленные самураи стали носить богато украшенные шлемы, увенчанные весьма странными и даже удивительными нашлемными украшениями в виде позолоченных рогов, плюмажами из павлиньих перьев, масками театра Но, морскими раковинами, топорами с рукоятками из китового уса и прочими бросающимися в глаза (и подчас довольно нелепыми!) украшениями и предметами обихода. Многие из них были столь причудливы, что просто поражали воображение. Например, когда командующий корейским флотом адмирал Йи в 1592 году победил японцев в морском бою, то среди захваченных им трофеев оказалось множество необычных шлемов, и Йи в своем отчете правителю описал их в самых восторженных выражениях, настолько его поразил их внешний вид!

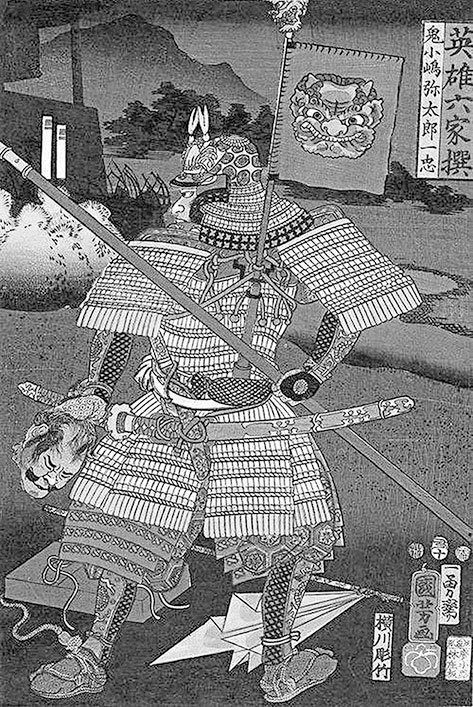

Самурай с сасимоно за спиной. Ксилография Утагава Куниёси.

Очень популярным украшением были большие деревянные рога, такие, как на шлемах, принадлежавших Токугава Иэясу, Курода Нагамаса и Ямамото Кансукэ и придававших им сходство с мифическими викингами, причем именно мифическими, потому что реальные викинги на своих шлемах никаких рогов не носили! Были также популярными шлемы в форме придворной шапочки или даже… хвоста сома. Като Киёмаса обладал двумя экземплярами такого впечатляющего шлема: один был серебряный с изображениями солнечного диска на каждой из сторон, а другой – черный с золотым моном като «глаз змеи». Маэда Тосииэ носил высокий позолоченный шлем, а его сын – такой же, но серебряный. Шлем Уэсуги Кэнсина украшали сразу три маски театра Но, укрепленные на тулье. При этом металлические шлемы увеличивались путем приделывания к ним деревянных каркасов, которые затем обклеивались папье-маше, а те в свою очередь раскрашивались и покрывались лаком уруси.

Свои вычурные шлемы даймё часто приказывали поднимать над полем сражения на острие копья, и в этих случаях он уже играл роль персонального штандарта, поскольку их знала вся армия; однако богато украшенные шлемы носили не только полководцы. Большой популярностью, например, пользовались шлемы, украшенные конским хвостом, причем такое украшение было доступно едва ли не каждому самураю, имевшему коня. Этому «парику» придавали форму человеческой прически, что особенно эффективно смотрелось в сочетании с «усатой» защитной маской и кирасой в стиле нё-до – то есть выполненной в виде мускулистого человеческого торса.

Помимо необычного внешнего вида шлем привлекал к себе внимание еще и тем, что на нем изображался мон. Обычно его помещали на маэдатэ, тонкой металлической пластинке на лобовой части шлема, либо при помощи цветного лака, либо путем насечки. Кроме того, его помещали на фукигаэси, отражателях на шлеме, предназначавшихся для защиты от рубящих ударов.

Были в Японии и свои «крестоносцы», причем задолго до распространения христианства. Эмблема «крест в круге» использовалась кланом Симадзу, и практически такой же знак был и у клана Нииро. Существовали и другие моны, также представлявшие знак креста или все ту же свастику. Так, крест, вписанный в круг (только концы его стенок круга не касались!), имел клан Хондо. Крест с Тау-окончаниями был у клана Юкита. Двойной косой крест, да еще и переплетенный в середине, был у клана Мацуда. Был в Японии и свой собственный «Андреевский крест», принадлежавший Нива Нагахидэ. Но он тоже не имел абсолютно никакого отношения к христианской религии, а, напротив, был чисто местным символом, так как изображал положенные крест-накрест бревна синтоистского храма! Ну а свастика, помимо клана Цугару (справа налево!), была также символом кланов Хачисука (свастика в круге) и Суда, у которого она закручивалась в противоположную сторону. Ну а косой крест из скрещенных перьев был сразу у двух родов: Асано (перья в круге) и Асо.

А теперь нам опять придется вернуться к хоро – атрибуту военного снаряжения всадников, представлявшему собой как накидку из ткани, так и нечто напоминающее большой мешок из ткани, в основе которого находился каркас из бамбуковых прутьев и который также носили за спиной, причем нередко одновременно с сасимоно! И в том и в другом случае хоро были хорошо заметны издали. Поэтому очень скоро они из средства защиты (как уже отмечалось, хоро вроде бы защищал от стрел, летящих сзади) превратились в средство опознавания: его стали носить гонцы на поле боя, чтобы их сразу же можно было отличить от других воинов. Поэтому случалось и так, что и хоро и сасимоно эти воины носили одновременно, и вот уж в этом случае не заметить такого вот вестника было просто невозможно! Впрочем, иным гонцам хватало и одного сасимоно: увеличенного размера и с хорошо известными всем символами. Например, гонцы Токугава Иэясу имели сасимоно с иероглифом го (цифра «5») – мистическое число, символизировавшее бога Фудо, причем цвета их менялись – от белого на голубом до черного на белом. Личные телохранители Иэясу вместо хоро носили позолоченный веер на древке, перечеркнутый в верхней части двумя черными полосками наискось!

Впрочем, известно и о таком употреблении этих опознавательных знаков: «Сняв голову с воина, носившего хоро, заверните ее в шелковую накидку хоро, а если это голова простого воина, заверните ее в шелковый сасимоно», – сообщается в одном из литературных источников того времени.

В итоге для того, чтобы запомнить все знаки различия всего лишь одного какого-нибудь даймё, требовалось приложить немало стараний. Так, например, хоро гонцов господина Хиротака, бывшего губернатором Нагасаки во время войны в Корее, была красного цвета с черным кругом; его пешие воины носили два белых флага с черными кругами; штандарт имел вид двойного флага с изрезанным на полоски краем, а вот нобори почему-то был белым с тремя черными кругами. Зато его моном был краб, который так почему-то нигде и не изображался!

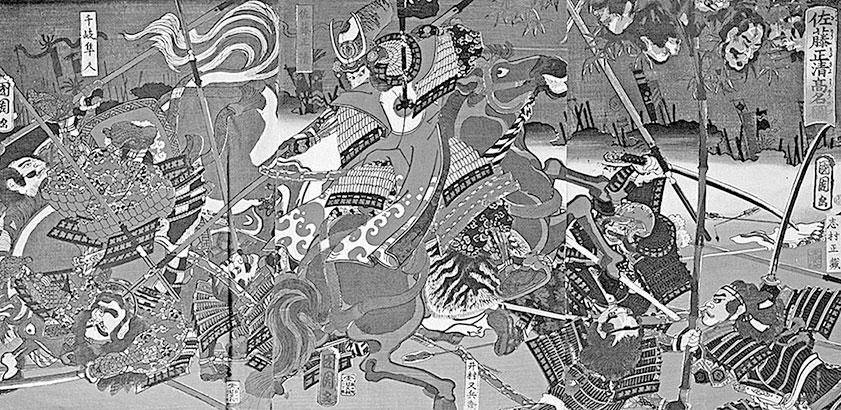

Четвертая битва при Каванакадзима (1561). Не у всех, но у очень многих воинов за плечами видны сасимоно. Слева вверху художник показал знаменитый поединок двух предводителей сражающихся армий: Такэда Сингена и Уэсугэ Кэнсина. В пылу сражения Кэнсин подскакал к Сингэну, сидевшему на походном стуле, и нанес ему удар мечом, однако тот отразил его своим металлическим веером гумбай! Подоспевшие телохранители Такэда оттеснили Кэнсина и его воинов, и продолжить поединок им не удалось. Гравюра-триптих Эндо Хиросигэ. 1845 г.

В экспозиции Санкт-Петербургского музея артиллерии и инженерных войск есть доспехи самурая с изображением креста на отворотах шлема – фукигаэси.

Флаги почитались, но совсем не так, как в Европе! Например, при штурме какого-нибудь замка простые знаменосцы из крестьян вполне могли удостоиться самурайского звания по статусу совершенного ими подвига, если… всего лишь перебрасывали флаг через крепостную стену! То есть как бы «отдавали флаг врагу»! При взятии неприятельской крепости или замка такой подвиг квалифицировался как итибан нори («первый, кто поднялся»), так что сам замок мог быть еще и не взят, однако тот, кто сумел перебросить флаг через стену, уже удостаивался почестей!

Знаменосцы участвовали в бою наряду с другими воинами, а вовсе не стояли позади них в тылу. В хрониках постоянно сообщается о знаменосцах раненых или убитых в бою, нередко убитых в схватке друг с другом, что вряд ли бы могло случиться, если бы они не находились на передовой.

Интересно, что в целях лучшего опознавания, а также с целью психологического воздействия некоторые даймё пытались ввести в своих войсках и единую униформу. Наиболее яркий тому пример – «красные демоны» Ии Наомаса, по совету Токугава Иэясу одевшего всех своих воинов, включая и асигару, в доспехи красного цвета! К тому же его солдаты имели красные сасимоно с собственными именами, написанными золотом, или фамилиями – написанными белым. И да, действительно, в итоге их прозвали «красными демонами», и они всеми силами старались это название в бою оправдать!

На этой гравюре Утагава Куниёси хорошо видно, как сасимоно крепилось к наспинной секции японского доспеха.

У Датэ Масамунэ солдаты были одеты в одинаковые пуленепробиваемые доспехи ёкиносита-до с синей шнуровкой, что тоже, разумеется, не могло не бросаться в глаза.

Зато у Ходзё Удзиясу каждая рота несла флаг с иероглифом, причем в разных ротах цвета сасимоно были разными – желтыми, черными, синими, красными и белыми. Когда войско шло в походном порядке, то иероглифы на знаменах складывались в следующее стихотворение:

Краски боевых знамен впечатляют, но и они выцветают

В нашем мире ничто не длится вечно

Преодолей сегодня высокую гору жизненных заблуждений

И больше не будет пустых грез, не будет опьянения

Оригинально, не правда ли? Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться, потому что такова уж была культура Японии того времени.

С победой клана Токугава в битве при Сэкигахара в 1600 году и ликвидации наследников Хидэёси в Японии наступил долгий мир, а с ним произошло окончательное оформление геральдической системы знаков и цветов и превращение самурайского костюма в некое подобие военной формы. Изображения монов, их цвета и количество флагов, которым мог пользоваться тот или иной даймё, – все было подвергнуто тщательной регламентации, как и любой другой аспект жизни самурая в эпоху Токугава. Моны украшали теперь ножны мечей, изображались на груди и спине у катагину (плотной безрукавки с накрахмаленными плечами), и рукавах кимоно, не говоря уже о дзимбаори. Кроме того, мон теперь мог украшать паланкины даймё и использоваться в оформлении внутренних интерьеров в их жилищах.

Чаще всего, разумеется, в это время использовалось изображение мона клана Токугава, который был принят во времена Хиротада (1526–1549), отца Токугава Иэясу. Легенда гласит, что Хиротада отдыхал в доме своего вассала, который поднес ему на круглом деревянном блюде пирог, накрытый тремя большими листьями дикого имбиря. Хиротада, видимо, был большим эстетом, так как обратил внимание на оригинальное сочетание форм… и перенес их себе на мон. Обычно его называют мицу аой (три шток-розы), хотя в основе его лежат три листа имбиря. Токугава Иэясу, в свой черед, позволил своему верному вассалу Хонда Тадакацу использовать один из вариантов знака «три имбирных листа» в качестве уже собственного мона. Войн уже не было, но знаки опознавания и, в частности, флаги нобори, хорошо заметные издалека, оказались очень кстати во время «Чередующихся посещений», когда даймё должны были поочередно приезжать в столицу сёгуната Эдо и жить там в качестве заложников. Дело в том, что после установления в Японии режима власти Токугава новый сёгунат постарался не делать ошибок предыдущих бакуфу, и прежде всего, решил позаботиться о том, чтобы все прочие даймё не слишком богатели. Разорять их на законном основании можно было, заставив их содержать, например, сразу два двора: один у себя дома, а другой в столице Эдо. Кроме того, сами путешествия в столицу требовали значительных расходов. Показаться беднее других даймё, значило уронить свою фамильную честь, а бакуфу их в этом всячески поощряло!

Книга в книге. Путешествие даймё – поистине прекрасное зрелище!

Он увидел во главе процессии пять великолепных черных коней. Всадников на них не было, каждого вели под уздцы два грума – по одному с каждой стороны, а сзади шагали еще двое слуг, несших знамя с изображением золотого веера. Они поравнялись с мастерской и миновали ее, остановившись дальше по дороге. Следом двигались шестеро носильщиков, каждый одет в замечательное кимоно поверх набедренной повязки. Идя гуськом, они несли на плечах лакированные сундуки, ящики и корзины – самое необходимое из вещей принца. За носильщиками шли десять солдат, тоже двигавшихся цепочкой. Помимо своего обычного оружия, они были нагружены целым арсеналом – разнообразными мечами, пиками, аркебузами, луками, стрелами в колчанах – все разукрашено самыми дорогими и экзотичными рисунками. Даже придавленные таким грузом, воины шли церемониальным маршем, как подобает войскам, входящим в город: одну ногу закидывали назад, почти касаясь ею спины, противоположную руку выбрасывали вперед, словно собираясь плыть по воздуху. Потом нога опускалась и выбрасывалась вперед, а рука убиралась назад, и вся выматывающая процедура повторялась с другой парой конечностей. Так они маршировали всю дорогу от Эдо, отдыхая только тогда, когда это решал сделать их господин. За солдатами маршировала еще одна вереница носильщиков и еще шесть лошадей в поводу, на этот раз белых. Следом – еще трое солдат, у каждого в руках – пики с государственным штандартом принца. Концы пик, высоко поднятых над головой, были украшены связками петушиных перьев. Дальше шагал самурай в сопровождении двух лакеев. На специальной подушечке под покрывалом из черного бархата он нес шляпу принца.Снова шестеро с сундуками – на этот раз одинаковыми, изготовленными из лакированной кожи и украшенными крестом рода Токугава. Их тоже сопровождало по двое лакеев. Затем опять самурай и два лакея – эти несли не виданный доселе Уиллом инструмент – толстую палку в чехле из водонепроницаемой ткани. Когда принц передвигался пешком, этот инструмент, раскрываясь, защищал его от дождя или от солнца. Инструмент тоже был прикрыт черным бархатом.Теперь на дороге показался сам принц со своей свитой. Перед ним следовали шестнадцать самураев – каждый в сопровождении пажа, каждый богато разодет: целый калейдоскоп красных и зеленых, черных и серебряных, золотых и голубых цветов, проплывающих по пыльным, пропеченным солнцем улицам. За самураями виднелся норимоно Токугавы, занавешенный яркими золотыми тканями с эмблемой золотого веера. Его несли восемь человек, одетых в блистающие зеленые ливреи. За ними шли еще шестнадцать, ожидающие своей очереди нести своего господина. Следом – четыре самурая, задачей которых было помогать Иэясу входить и выходить из паланкина, за ними – три черных скакуна чистейших кровей, на одном из которых принц поедет в случае необходимости. Их седла прикрыты все тем же черным бархатом, каждого ведут под уздцы по два грума. Вслед за норимоно процессия двигалась, казалось, бесконечным потоком – носильщики с двенадцатью пустыми корзинами, символизирующими право принца взимать дань, остальные придворные его свиты, а за ними – сонм менее важной знати, домашние слуги, пажи.Кристофер Николь. «Рыцарь золотого веера»

Реплики нобори знаменитых японских полководцев (слева направо): Исида Мицунари, Мори Терумото, Санада Масаюки, Такэда Сингэн, Токугава Иэясу.

Сасимоно с христианской символикой. Токийский национальный музей.

В результате дороги Японии часто оказывались запруженными многолюдными процессиями даймё в сопровождении челяди, двигавшимися в обоих направлениях, и было очень важно увидеть заранее, кто перед тобой, чтобы своевременно уступить дорогу тому, кто был более знатен. Количество несомых перед дайме флагов было прописано таким образом, чтобы расходы на них тоже возросли, а чтобы все знали, «кто есть кто» и какие и сколько флагов кому положено, правительство стало печатать ежегодный справочник, называвшийся «Даймё Мон Дзукуси». А в 1642 году сёгун Токугава Иэмицу даже выпустил специальный указ, согласно которому все военные кланы должны были зарегистрировать по два мона и больше их никогда и никоим образом не менять и точно так же не менять изображения на флагах.

Книга в книге. О том, что путешествия в столицу бывают опасны…

Бывает и так, что два высокопоставленных лица… встречаются у речной переправы во время путешествия или поездки. Нередки в таких случаях перепалки и перебранки между их слугами и прислужниками, иной раз заканчивающиеся потасовками и дракой. Подчас дело может зайти так далеко, что и господам их приходится браться за мечи.Вот почему важно понимать, что «сорняки беды растут из земли», и быть осмотрительным и опасливым, сопровождая господина в поездках и путешествиях. И вот что я скажу воинам, ведущим за собой отряд самураев: будьте всегда наготове и держите своих соратников в постоянной готовности к бою. Оповестите о грозящей опасности всех своих воинов – до самого последнего щитоносца. Пусть будут они настороже, но и не ввязываются в схватку без вашего приказа, пусть не ведут они себя неподобающе и вызывающе, пусть не допустят они оплошностей и упущений, из-за которых прольется кровь.И вот еще что: сопровождая господина в столицу и проезжая мимо высокопоставленного лица, окруженного свитой, не допускайте того, чтобы молодые и горячие воины вашего передового отряда затеяли ссору со свитой его. Вспыхни вдруг перепалка, незамедлительно примите меры и остановите ее. Однако не пристало самураю забывать о мерах предосторожности, посему примите копье из рук оруженосца, поднесите его вашему господину и будьте начеку, ибо, если не удастся остановить кровопролитие, должно вам встретить его во всеоружии. Если же пламя перепалки не угасает само собой и выхвачены уже мечи, подведите боевого коня к крытым носилкам господина, придержите стремя, дабы сел он в седло, снимите кожаный чехол и с поклоном подайте копье господину. Обнажите меч и готовьтесь к сече.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

Впрочем, любого самурая можно было опознать и без флага – по одежде и по прическе, которыми они выделялись среди всего прочего населения Японии. Так, мужской бытовой костюм, который воины-самураи носили до конца XIX века, оформился уже к XVI веку. Он состоял из кимоно либо короткой куртки косодэ, которые заправлялись в широкие, часто плиссированные, штаны хакама, подпоясанные поясом оби. Хакама были отличительным элементом одежды самурая. Они шились разной длины, что зависело от положения самурая в социальной организации своего сословия. Если, например, рядовые самураи носили малые хакама (кобакама), то даймё и хатамото на приемах у сёгуна появлялись в нагабакама, имевших длинные штанины, волочившиеся за ними по полу. Кстати говоря, шили их такими отнюдь не только и не столько для красоты, а этот покрой предписывался дворцовым этикетом, чтобы одетый в такие штаны человек не мог бы совершить неожиданное нападение на сёгуна и убежать! В военных походах и путешествиях хакама, а также длинное кимоно самураи поднимали и затыкали для удобства за пояс. Хакама могли заправляться и в наголенники.

Сверху надевали безрукавку хаори с характерными крыловидными плечами. Самураи высокого ранга носили полуофициальный костюм суо в виде длинного халата с открытым воротом и широкими рукавами, которые в случае необходимости подвязывались шнурками, пропущенными по краю. Под доспехом носили длинную куртку ситаги и укороченные хакама с обмотками кяхан ниже колен из того же материала. Поверх ситаги знатные воины нередко надевали короткий жилет мандзюва из толстой ткани или кожи, усиленной кольчужной подкладкой. У рядовых одежда была из хлопчатобумажной ткани – некрашеной или цветной (синей, коричневой, зеленой, пурпурной, красной, часто украшенной мелким синим цветочным или геометрическим узором). Даймё и их приближенные носили одежду из дорогого шелка или узорчатой парчи. Обычной обувью самураев низших рангов были соломенные сандалии варадзи. Носки таби с отдельным большим пальцем носили только представители японской аристократии.

Самурай с каса-дзируси между кувагата. Музей города Ямагути. Япония.

В непогоду использовали широкие соломенные шляпы амигаса и накидки мино, сплетенные из рисовой соломы или осоки. Поверх доспеха знатные самураи надевали безрукавку дзимбаори, причем обычно на спине и на лацканах она была украшена фамильным гербом, что позволяло узнать ее владельца и одновременно подчеркивало его высокий общественный статус.

На кимоно и хакама сверху надевалось хаори, как правило, темного цвета. Несходящиеся полы хаори скреплялись спереди белым бантом, который гармонировал с белыми фамильными гербами. Хаори самурая имело особый покрой, отличительной чертой которого был небольшой разрез внизу на спине, а в комплексе с хакама составляло японский официальный костюм, называвшийся «хаори-хакама».

Во время важных церемоний самураи надевали поверх своего официального костюма еще и плотную накидку без рукавов с накрахмаленными плечами – катагину. Обычно хакама и катагину шили из одного материала. Такое сочетание создавало наряд камисимо – парадную одежду самурая, которую ему приходилось надевать только в особо торжественных случаях.

Парадности одежде самурая придавали и нашивавшиеся на нее моны – гербы. Такая одежда называлась «монцуки» и представляла собой в высшей степени официальный наряд, в котором регламентировалась каждая деталь. Так, в соответствии с правилами гербы следовало нашивать (либо вышивать) на одежде в пяти местах: на спине, между плечами, на груди слева и справа и на обоих рукавах, и, например, именно так расшивалась куртка дзимбаори. Но самураи, движимые тщеславием, нередко заказывали себе верхнюю одежду, которая была вся покрыта вытканными или нанесенными краской фамильными гербами. Такая одежда называлась «тобимон».

Интересно отметить, что в этом они практически ничем не отличались от западноевропейских рыцарей, носивших изображение своего герба не только на щите, конской попоне и вымпеле своего копья, но также и на седле, ножнах меча, навершии его рукоятки и на одежде. Иной раз она представляла собой один сплошной герб, в других случаях он вышивался на груди, или множество маленьких по размеру гербов покрывали все его сюрко – длиннополую налатную одежду.

Книга в книге. «Об одежде с плеча господина…»

Традиция награждать верных слуг предметами одежды, например жаловать «шубой с царского плеча», была в обычае у многих народов. Но только в Японии она, ко всему прочему, была еще и подробно регламентирована, а наставления относительно того, что и как носить воину, если он удостоился такой чести, вошли даже в самурайский кодекс!Самураю, получившему от господина одежды, следует с благодарностью принять дар и носить одеяние, памятуя о том, что накидку с фамильным гербом господина надлежит носить с собственным платьем и собственными полевыми знаками, а платье с родовым гербом господина должно надевать под накидку с собственными опознавательными эмблемами. Тот, кто не соблюдает этого, наносит обиду своему господину, ибо носить одежды с гербами и знаками прославленного рода и дома могут только близкие родственники. И вот почему. Как пристало самураю носить в повседневной жизни костюм-рэйфуку, так он и носит его с нашитыми на одежду в пяти местах фамильными гербами-мон: на спине, между плечами, справа и слева на груди, на обоих рукавах. Получив от господина кимоно или хаори с прославленным гербом его рода, воину следует носить оба герба – свой и своего господина, дабы не оскорбить память предков своих и членов клана господина, с гордостью носящих древний герб-камон, передававшийся по наследству из века в век. Если же хаори прохудится, а кимоно обветшает, следует с почтительностью срезать гербы господина и предать их огню, дабы не осквернить их.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

Битва самураев. Кунитика Тоёхара (1835–1900). Музей в Беркшире. Обращает на себя внимание всадник в красном дзимбаори, на котором сделано специальное отверстие для крепления сасимоно.

Самурай под флагом с изображением колокола. Музей города Сэндай. Япония.

Выделялись самураи среди остального населения Японии также и своей прической. Типы прически являлись показателем социальной градации населения; поэтому всякое самовольное нарушение установленных правил грозило провинившемуся наказанием. Внутри сословий господствующего класса прическа была также тем своеобразным мерилом, которое с первого же взгляда помогало определить ранг человека. Так что высшая знать и даймё отличались от рядовых самураев, а низшие самураи и челядь, в свою очередь, – от самураев, стоявших несколько выше.

Прическа древнего воина была проста: волосы собирали в пучок, завязывали в большой узел на макушке или делали два пучка на висках. Со временем самураи начали выбривать переднюю часть головы и делать прическу сакаяки: волосы при этом не падали на лоб и не закрывали обзор. В конце XVI века самураи стали выбривать волосы на лбу и темени, не трогая их на висках. Такая прическа называлась кобин – «локон на боку». Борода и усы считались некрасивыми. Однако отталкивающая внешность была полезной для воина, и, может быть, именно поэтому многие полумаски к шлемам снабжались устрашающими усами и бородами. Ронины – самураи, потерявшие господина, – в знак траура не стригли волосы вообще и ходили лохматыми, что тоже, разумеется, помогало их узнать еще издали!

Токуда Юкитака считался прекрасным пловцом. Это он донес голову Кира, добытую во время нападения, до моста Рёгоку-баси, где гонец предупредил мстителей, что навстречу им идет карательный отряд клана Уэсуми. Тогда три самурая взяли голову Кира и на лодке добрались до монастыря Сэнгакудзи. На нем соломенная шляпа и накидка из соломы, которыми японцы защищались от дождя вместо европейских плащей и накидок.

Теппо-асигару – пехотинец с ружьем. Иллюстрация из «Дзохё Моногатари». Токийский национальный музей.

Назад: Глава 20 Самураи и сэппука

Дальше: Глава 22 Асигару и самураи