Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 16 Меч – «душа самурая»

Дальше: Глава 18 Просто цуба

Глава 17

Самураи и кадзи

И плохому кузнецу случается выковать хороший меч.Японская пословица

Кадзи – это кузнец-оружейник, «кователь мечей», и люди этой профессии в феодальной Японии были единственными, кто стоял на общественной лестнице в одном ряду с самураями. Хотя де-юре они относились к ремесленникам, а те по японской табели о рангах считались ниже крестьян! Во всяком случае, известно, что некоторые императоры, не говоря уж о придворных и собственно самураях, не гнушались взять молот в руки да и заняться ремеслом кузнеца. Во всяком случае, император Готоба (1183–1198) и вовсе объявил изготовление мечей занятием, достойным принцев, причем в Японии до сих пор хранится несколько клинков его работы.

О твердости и остроте японских мечей ходят легенды, так же как и о самом кузнечном искусстве. Но в принципе в их изготовлении нет уж такого большого отличия от технического процесса ковки европейского клинка. Однако с культурной точки зрения выковывание японского меча является духовным, почти священным актом. Перед ним кузнец проходит различные молитвенные церемонии, пост и медитацию. Часто он также в белом облачении синтоистского священника. Дополнительно к этому должна быть тщательно вычищена вся кузница, в которую, кстати, женщины никогда даже и не заглядывали. Это делалось в первую очередь ради того, чтобы избежать загрязнения стали, ну а женщины – это от «дурного глаза»! В целом же работа над японским клинком представляет собой некое священнодействие, при котором каждая операция в ходе ковки клинка рассматривалась как религиозная церемония. Так, для совершения последних, самых ответственных операций кузнец и вовсе облачался в придворный церемониальный костюм каригину и придворную шапку эбоси. Кузница кадзи на все это время становилась священным местом, и через нее протягивали соломенную веревку симэнава, к которой прикреплялись бумажные полоски гохэй – синтоистские символы, призванные отпугивать злых духов и призывать духов добрых. Каждый день перед началом работы кузнец в целях очищения обливался холодной водой и молил ками о помощи в предстоящей работе. Ни одному члену его семьи не разрешалось входить в кузницу, кроме его помощника. Пища кадзи готовилась на священном огне, на сексуальные отношения, животную пищу (причем не только мясо – это уж само собой, буддисты мяса не ели, но и рыбу!), крепкие напитки было наложено строжайшее табу. Создание совершенного клинка (а уважающий себя кузнец неудавшиеся клинки ломал без всякой жалости!) часто требовало работы в течение довольно продолжительного времени.

О том, насколько это время было продолжительным, можно судить по дошедшим до нас сведениям о том, что в VIII веке на изготовление полосы меча тати у кузнеца уходило 18 дней. Еще девять дней требовалось серебряных дел мастеру на изготовление оправы, шесть дней на то, чтобы лакировщик отлакировал ножны, два дня для мастера по коже и еще 18 дней для рабочих, которые обтягивали кожей ската рукоять меча, оплетали ее шнурами и собирали меч в одно целое. Увеличение времени, необходимого на ковку полосы длинного меча, отмечалось в конце XVII века, когда сёгун призывал кузнецов ковать мечи непосредственно у себя во дворце. В этом случае на изготовление только лишь одной грубо отполированной полосы меча требовалось более 20 дней. Но время производства резко сокращалось, если укорачивался сам клинок. Так, считалось, что хороший кузнец может сделать полосу кинжала всего за полтора дня.

Процессу ковки предшествовал процесс рафинирования стали, который, особенно в старину, проводили сами кузнецы. Что же касается источников сырья, то оно – магнетитовая железная руда и железосодержащий песок – добывалось в разных провинциях. После чего этот исходный материал в специальных печах татара перерабатывался в сырую сталь. Печь эта была, по сути дела, усовершенствованным образцом сыродутной печи, которую повсеместно использовали и на Западе, и на Востоке, да принцип действия у нее тот же самый. С XVI века стали чаще использоваться завозившиеся из-за границы железо и сталь, что значительно облегчило труд кузнецов. В настоящее время в Японии действует одна-единственная печь татара, в которой варят сталь исключительно для изготовления мечей.

Рукоять японского меча. Хорошо видна обтяжка шнурами, кожа ската, которой покрывалась его рукоять, крепежный деревянный штырь мэгуки и украшение мэнуки, которое крепилось под оплеткой рукояти.

Важнейший аспект при выковывании японского меча заключается в том, что лезвие имеет закалку, отличную от остального тела клинка, причем сами клинки выковываются обычно из двух частей: сердцевины и оболочки. Для оболочки кузнец выбирал железную пластину из мягкой стали и обкладывал ее кусками стали твердой. Затем этот пакет раскаляли на огне из соснового угля и сваривали путем проковки. Получившийся брусок складывали вдоль и (или) поперек оси клинка и снова сваривали, что впоследствии как раз и давало характерный узор. Этот прием повторяли примерно шесть раз. Во время работы пакет и инструменты неоднократно чистили, поэтому получалась особо чистая сталь. Вся хитрость при этом заключалась в том, что при наложении друг на друга разных по прочности слоев металла крупные кристаллы углерода разбиваются, отчего количество загрязнений в металле с каждой проковкой уменьшалось.

Здесь следует отметить, что, в отличие от европейской дамасской стали, смысл здесь не в сваривании различных по качеству сталей между собой, а в гомогенизации всех их слоев. Впрочем, некоторая часть несвязанных слоев в металле все равно оставалась, но она обеспечивала дополнительную вязкость и удивительные узоры на стали. То есть японское складывание, так же как и дамасская ковка, является процессом облагораживания металла, цель которого – улучшение качества исходного материала. Для оболочки японского меча изготовляют три или четыре таких куска, которые в свою очередь вновь проковываются и многократно заворачиваются один в другой. Различные методы складывания дают многообразие типов узоров на готовом клинке. Так и возникал кусок стали, состоящий из тысяч прочно сваренных друг с другом слоев, причем сердцевина его была из чистого железа или из мягкой стали, которую тоже предварительно складывали и проковывали несколько раз.

Следующий этап состоял в том, чтобы оболочку сварить с сердцевиной. Стандартный процесс заключался в том, что сердцевину вкладывали в оболочку, согнутую в форме буквы «V», и проковывали до получения желаемой формы и толщины. Готовый, по сути дела, клинок теперь ожидала наиболее сложная операция – закаливание. Здесь мы отмечаем существенное отличие от европейского меча. Тот опускали в раскаленном состоянии в воду или масло целиком. А вот заготовку японского меча покрывали смесью из глины, песка и древесного угля, причем слоями разной толщины – точные рецептуры этой смеси кузнецы хранили в строгой тайне. На будущее лезвие наносили очень тонкий слой глины, а на боковые и тыльные стороны – напротив, почти в полсантиметра толщины. На острие также оставляли свободным маленький участок тыльной стороны, чтобы закалить и эту его часть. После этого клинок лезвием вниз укладывали на огонь. Чтобы кузнец смог по цвету накала точно определить температуру, кузницу затемняли или же вообще работали в сумерках, а то и ночью. Этот цвет в некоторых исторических источниках указан как «февральская или августовская луна».

Когда этот накал достигал необходимой величины, клинок немедленно погружали в ванну с водой. Часть клинка, покрытая предохранительным слоем, естественно, остывала медленнее и, соответственно, оставалась мягче лезвия. В зависимости от метода сразу после закаливания следовал отпуск. Для этого клинок вновь нагревали до 160 градусов по Цельсию, а потом опять резко охлаждали. Отпуск по необходимости можно было повторять несколько раз.

В процессе закаливания кристаллическая структура стали сильно изменяется: в теле клинка она слегка стягивается, а на лезвии вытягивается. В связи с этим кривизна клинка может измениться на величину до 13 мм. Зная про этот эффект, кузнец должен до закаливания задать клинку меньшую кривизну, чем та, которую он хочет получить у готового изделия, то есть сделать его сначала менее изогнутым. Несмотря на это, в большинстве случаев клинку все равно могла требоваться доработка. Ее проводили, положив клинок тыльной стороной на раскаленный докрасна медный блок, после чего снова охлаждали в холодной воде.

Готовый клинок с большой осторожностью подвергали шлифовке и полировке (на что нередко уходило до 50 дней!), в то время как другие ремесленники делали для него монтировку. Здесь часто возникает путаница в терминах – «шлифовка» и «полировка» в Японии понятия тождественные, и это нераздельный процесс.

А вот так самураи использовали свой меч, чтобы прикончить поверженного противника.

Причем если европейские клинки обычно состоят из двух фасок, а лезвие у них образует еще одна узкая внешняя фаска, то японский клинок имеет только одну фаску с каждой стороны, то есть их всего две, а не шесть. Таким образом, при «затачивании» необходимо обрабатывать всю поверхность клинка, вот почему и затачивание и полировка являются единым процессом. Эта технология дает действительно очень острое лезвие, подобное лезвию опасной бритвы, и придает ему геометрию, великолепно подходящую прежде всего для резки. Но есть у нее и один большой недостаток: при каждом затачивании снимается поверхностный слой со всего клинка и он «худеет» и становится все тоньше и тоньше. Что же касается остроты такого клинка, то существует легенда, что когда мастер Мурамаса, гордясь непревзойденной остротой сделанного им меча, воткнул его в быстрый ручей, то плывущие по течению листья наталкивались на лезвие и разрезались надвое. Другой столь же прославленный в смысле остроты меч назывался «Боб» только из-за того, что падающие на лезвие этого меча работы мастера Нагамицу свежие бобы также рассекались пополам. В годы Второй мировой войны один из мастеров отрубил мечом ствол пулемета, о чем был вроде бы даже снят фильм, однако впоследствии как будто бы удалось доказать, что это не более чем пропагандистский трюк, рассчитанный на подъем боевого духа японских солдат.

При полировке японские мастера обычно использовали до двенадцати, а иногда и до пятнадцати шлифовальных камней с различной зернистостью, пока клинок не получал своей знаменитой остроты. При каждой полировке обрабатывается весь клинок, при этом класс точности и качество клинка с каждой обработкой повышается. При полировке применяются различные методы и сорта полировочного камня, но обычно полируют клинок так, чтобы на нем различались такие кузнечно-технические тонкости, как хамон – полоса закалки поверхности клинка из особо светлой кристаллической стали с пограничной линией, которая определяется глиняным покровом, нанесенным кузнецом; и хада – зернистый узор на стали.

Продолжая сравнивать европейские и японские клинки, мы заметим также, что они различаются не только своей заточкой, но и поперечным сечением клинков катаны, рыцарского длинного меча и различных сабель. Отсюда у них и совершенно разные режущие качества. Еще одно различие заключается в дистальном сужении: если клинок длинного меча от основания к острию становится существенно тоньше, японский клинок, и так существенно более толстый, практически не утончается. Некоторые катаны у основания клинка имеют толщину почти 9 (!) мм, а к ёкоте становятся тоньше только лишь до 6 мм. Напротив, многие западноевропейские длинные мечи имеют в основании толщину семь миллиметров, а к острию становятся тоньше и там имеют толщину всего лишь около 2 мм.

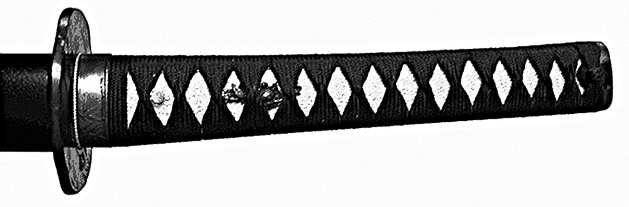

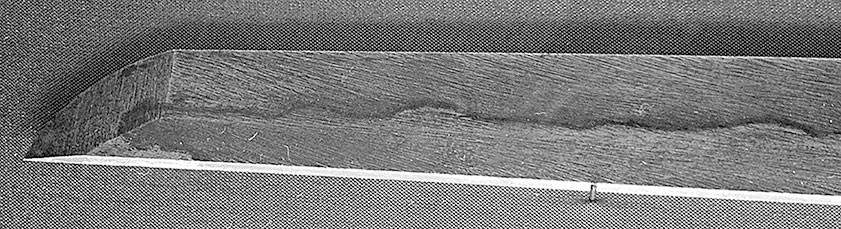

Клинок после ковки и закалки до полировки.

Клинок с хорошо заметной волнистой линией закалки хамон.

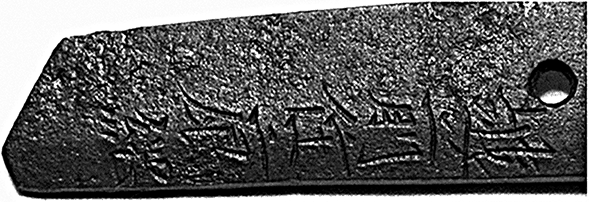

Хвостовик клинка с подписью кузнеца.

Были известны в Европе и двуручные сабли, и вот они-то ближе всего подходили к японским мечам. В то же время, сколько ни сравнивай японский нихонто и европейские сабли и мечи, однозначного ответа, что лучше, получить невозможно, ведь в боях-то они не встречались, проводить опыты на сегодняшних репликах вряд ли имеет смысл, а ломать ради этого ценные старинные мечи никто не осмелится. Так что здесь остается обширное поле для домыслов, и в данном случае заполнить его достоверной информацией скорее всего не удастся. Это как с мнением ряда историков относительно низкой или же, напротив, очень высокой эффективности японского меча. Да, мы знаем, что мертвые тела он рубил хорошо. Однако в то же время японский историк Мицуо Курэ пишет о том, что самурай, вооруженный мечом и одетый в доспехи о-ёрой, не мог ни рассечь им доспехи врага, ни прикончить его!

Кузнецы в Японии ковали не только мечи, но и множество других видов оружия, например топоры и секиры. Японская секира тэ оно. XIX в.

В любом случае для японца-самурая именно меч был мерилом всего, а клинки известных мастеров представляли собой самое настоящее сокровище. Соответственным было и отношение к тем, кто их ковал, так что социальное положение кузнеца в Японии определялось главным образом тем, какие мечи он ковал. Существовало множество школ, трепетно относившихся к разработанным у себя технологиям и бережно хранивших их тайны. Имена известных оружейников, таких, как Масамунэ или его ученика Мурамаса, были у всех на слуху, и обладать мечами их выработки мечтал едва ли не каждый самурай. Естественно, что, как и все таинственное, японский меч породил немало легенд, так что сегодня подчас просто невозможно отделить вымысел от правды и определить, где выдумка, а где реальный исторический факт. Ну, например, известно, что клинки Мурамаса отличались величайшей остротой и прочностью лезвия, но также и способностью мистическим образом притягивать к владельцам несчастья.

Мастер-полировщик работает над отделкой клинка. Фотография из фондов библиотеки университета Вермонт. Барлингтон, США.

Но Мурамаса – это не один мастер, а целая династия кузнецов. И точно неизвестно, сколько было мастеров с таким именем – три или четыре, но это исторический факт, что качество их мечей было таково, что обладать ими считали за честь самые выдающиеся самураи. Несмотря на это, мечи Мурамаса подвергались гонениям, и это был едва ли не единственный случай за всю историю холодного оружия. Дело в том, что клинки Мурамаса – и это также документально подтверждено – приносили несчастья членам семьи Токугава Иэясу, объединителя раздробленной феодальной Японии. Его дед погиб от такого клинка, отец получил серьезное ранение, сам Токугава порезался в детстве мечом Мурамаса; а когда его сына приговорили к сэппуку, то именно этим мечом его помощник отрубил ему голову. В итоге Токугава решил уничтожить все клинки Мурамаса, принадлежавшие его семье. Примеру Токугава последовали многие даймё и самураи того времени.

Более того, в течение ста лет после смерти Токугава Иэясу ношение таких мечей сурово каралось – вплоть до смертной казни. Но так как мечи были совершенны по своим боевым качествам, многие самураи пытались сохранить их: прятали, перековывали подпись мастера, чтобы можно было сделать вид, что это меч другого кузнеца. В итоге, по некоторым подсчетам, до наших дней дошло около 40 мечей Мурамаса. Из них только четыре находятся в музейных коллекциях, а все остальные – у частных коллекционеров.

Считается, что период Намбокутё стал эпохой заката великой эры японского меча, а дальше в связи с увеличением их массового производства качество их сильно ухудшилось. Как и в Европе, где клинки марки «Ульфберт» были предметом многочисленных спекуляций и подделок, так и в Японии было в обычае подделывать клинки известных мастеров. Точно так же, как и в Европе, знаменитый меч мог иметь свое собственное имя и передавался по наследству из поколения в поколение. Такой меч считался лучшим подарком для самурая. История Японии знает не один случай, когда подарок хорошего меча (знаменитого мастера) превращал врага в союзника. Ну а в итоге японский меч породил так много различных историй, как достоверных, так и вымышленных, связанных с его историей и применением, что отделить в них правду от вымысла бывает порой сложно даже для специалиста. С другой стороны, они, безусловно, очень полезны как кинорежиссерам, снимающим фильмы «про самураев», так и писателям – авторам романтических книг!

Книга в книге. «Продавец масла»

«…Блэксорн скакал через лес по хорошо утоптанной дорожке, где изредка попадались пешие крестьяне. Но вдруг измученный непогодой продавец масла на усталой взъерошенной лошади перегородил дорогу, ворча что-то про себя, не уступая ему. В горячке погони Блэксорн закричал на него, чтобы он убрался с дороги, но тот не двинулся с места, и Блэксорн грубо обругал его. Продавец масла ответил так же грубо, что-то прокричав в ответ, но тут рядом оказался Торанага, он указал на своего телохранителя и сказал:– Анджин-сан, дайте-ка ему на минутку свой меч, – и что-то еще, чего Блэксорн не разобрал. Блэксорн тут же выполнил его просьбу. И прежде чем он понял, что происходит, самурай бросился на торговца. Его удар был так яростен и ловок, что продавец масла успел отступить на шаг, уже перерубленный надвое в талии.Торанага стукнул кулаком по луке седла, на секунду восхитившись, потом снова впал в свою меланхолию, тогда как другие самураи, напротив, выражают громкое одобрение. Телохранитель Торанага аккуратно почистил лезвие о собственный шелковый пояс, чтобы не портилась сталь. Он с удовольствием вложил меч в ножны и вернул его, произнеся что-то, что потом объяснила ему Марико.– Он просто сказал, Анджин-сан, что гордится тем, что ему позволили попробовать такой клинок; господин Торанага предложил вам назвать меч «Продавец масла», потому что такой удар и такую остроту меча будут вспоминать с уважением многие годы. Ваш меч теперь станет легендарным, правда?»

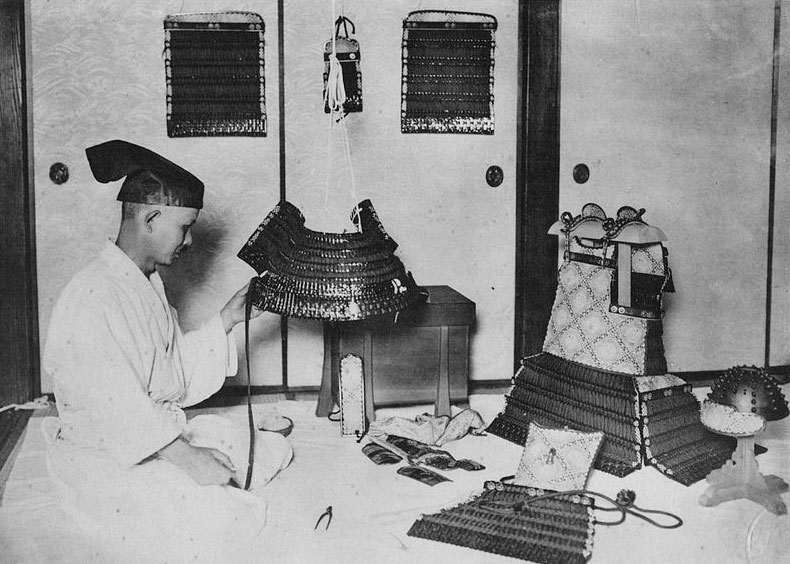

Оружейник за работой. Фото 1935 г. Токийский национальный музей.

В основу этого эпизода положена реальная история, когда один старый торговец маслом обругал Токугава Иэясу, за что один из его приближенных рубанул его мечом по шее. Клинок был такого качества и прошел сквозь нее так стремительно, что торговец сделал еще несколько шагов, прежде чем его голова покатилась с плеч. Так что такое в Японии было, и всякий самурай обладал правом «убить и уйти», т. е. убить любого представителя низшего сословия, совершившего, на его взгляд, оскорбительный для него поступок, и все низшие сословия волей-неволей должны были это признавать.

А вот мастера, изготавлявшие доспехи, признанием, равным кузнецам, в Японии отнюдь не пользовались, хотя там были известны целые семьи прославленных мастеров-доспешников, передававших свои навыки и секреты из поколения в поколение. Тем не менее они довольно редко подписывали свои работы, несмотря на то что производили удивительные по красоте и совершенству изделия, стоившие больших денег.

На этой гравюре художника Утагава Тойкуни (1786–1865) в правом верхнем углу хорошо видна квадратная цуба, которая обычно приписывается мечам ниндзя. На самом деле такие цубы были в ходу точно так же, как и все другие.

Назад: Глава 16 Меч – «душа самурая»

Дальше: Глава 18 Просто цуба