Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 15 Арсенал самурая

Дальше: Глава 17 Самураи и кадзи

Глава 16

Меч – «душа самурая»

Клинком закаленным

Меча с когтями железными,

Не зная пощады,

Тело разрубают наискось

Кромсают… Какая скорбь.

Сайгё (Сато Норикиё) (1118–1190)

Теперь, когда мы проследили за развитием самурайских доспехов и образцов разного другого оружия, часто весьма самобытных и мало похожих на европейские, пришла пора рассказать и о японском мече. Все слышали выражение, что «меч – это душа самурая», или, скажем, что самурай – это «воин с двумя мечами». Но что это были за мечи, где и когда ими пользовались, как и кто их делал? И правильно ли называть мечами оружие с изогнутым клинком, а ведь именно таковы были японские мечи классического типа. Впрочем, о том, что правильнее будет назвать японский меч саблей, речь в предыдущей главе уже шла. Но к чему ниспровергать устоявшуюся точку зрения, тем более что называют так японский меч не только у нас в России, но и за рубежом, и не только в Японии, но историки таких стран, как Англия и Германия, хотя и они согласны: да, однолезвийный изогнутый клинок – это не что иное, как сабля!

Начнем с почитания японского меча, потому что, хотя в европейском Средневековье меч и считался главным оружием рыцаря, так что отношение к нему было соответствующим, в Японии степень этого почитания была на порядок выше. Лучшим примером является сравнение известной «Песни о Роланде» и случая из японской истории. В написанной в XI веке «Песне о Роланде» рассказывается о приключениях франкского рыцаря Роланда, служившего Карлу Великому. Если верить этой саге, Роланд погиб в сражении в Ронсевальском ущелье в 778 году. Чтобы его священный меч «Дурандаль» не попал в руки сарацин – на самом деле это были баски, – окруженный и смертельно раненный Роланд несколько раз пытался сломать его о скалу. Когда это не удалось, он забросил «Дурандаль» в реку, в которой тот и пропал.

Сержантский меч сингунто работы мастера Садамицу. 1937 г.

В ситуацию, похожую на ту, в которой оказался Роланд, в 1582 году попал японский князь (даймё) Акечи. Его замок был осажден и подожжен. В этой обстановке Акечи обратился с просьбой к вражескому полководцу: «У меня много великолепных мечей, которые я всю жизнь хранил как сокровище, и они не должны погибнуть со мной… Я умру счастливым, если вы на миг прервете штурм, так, чтобы я смог передать вам в подарок мечи». Просьба была удовлетворена. Мечи были спущены на веревке из горящего замка и спасены. То есть самурай лучше передаст ценный меч врагу, чем сломает его, ведь меч является хранителем своей собственной истории, и духи его прежних владельцев живут в нем. Настоящий владелец клинка – это только его хранитель, клинок следует передать в надежные руки, чтобы очередной хранитель смог бы передать его будущим поколениям. Хотя опять-таки столь трепетное отношение к этим мечам сложилось отнюдь не сразу, а неразрывным образом связано с историей всего самурайского сословия.

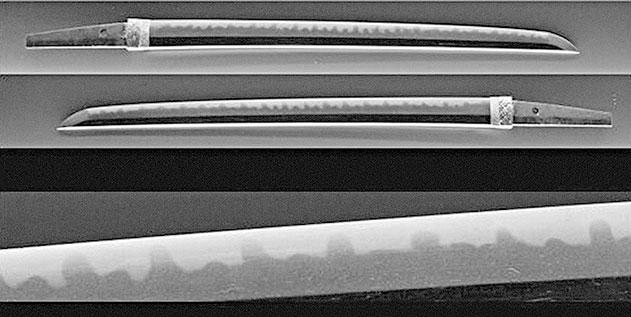

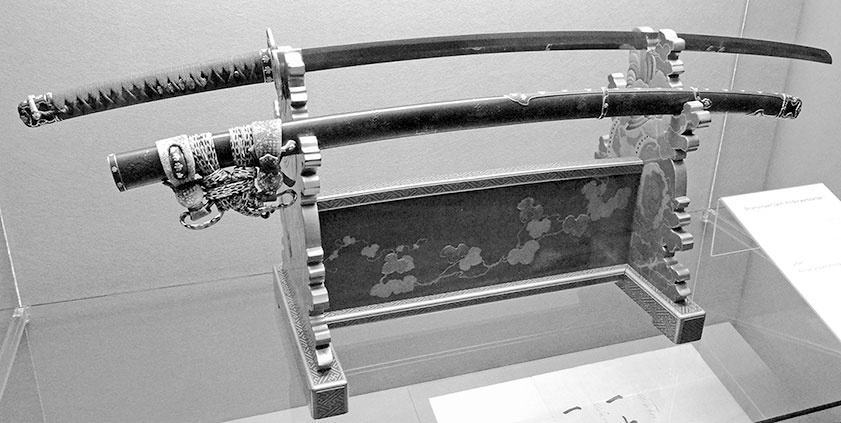

Вакидзаси. XVII–XVIII вв. Вверху – в сиросаэ (футляре для длительного хранения). Внизу – в ножнах сая.

Вакидзаси. XVII–XVIII вв. Клинок вместе с хабаки и линия закалки на клинке.

Итак: первые бронзовые мечи попали в Японию из Китая. У них были прямые обоюдоострые клинки. Позднее мечи той же формы начали делать из железа – в бою их держали одной рукой, точно так же, как и европейские. С III века в Японии появились и мечи с односторонней заточкой – тёкуто, однако они по-прежнему были прямыми. Носили их в ножнах лезвием вниз, подвесив к поясному ремню. Эпоха прямых мечей продолжалась до начала IX века, когда воины-всадники сделались главной ударной силой японского войска. Рубить врага на скаку было легче изогнутым и длинным клинком, поэтому-то его и затачивали только с одной стороны и делали изогнутым. Такие мечи получили общее название нихонто, и именно с их появлением и начинается история традиционного японского меча. В XIII–XIV веках стал популярен большой двуручный меч но-дати, который мог достигать двухметровой длины. Такими мечами обычно вооружали асигару, сражавшихся в одной набедренной повязке или в самых легких доспехах, не стеснявших движений. Носили их за спиной в ножнах или просто на плече. Традиция носить два меча стала привилегией всего сословия самураев, от рядового дружинника до всемогущего сёгуна, родилась она в период господства сёгунов из клана Асигака. Сначала второй, более короткий меч, заткнутый за пояс лезвием вверх, считался запасным, но потом он стал для самураев таким же необходимым, как и первый, поскольку именно им они совершали сэппуку. Меч всадника тати подвешивался к поясу лезвием вниз и был для него удобным оружием, но пехотинцам оказалось удобнее носить меч лезвием вверх, заткнутым за пояс (такой меч стал называться катана, а парным к нему стал короткий вакидзаси). Такой способ ношения позволял наносить удар одновременно с выхватыванием меча из ножен, что было жизненно важно в скоротечных японских поединках. Соответственно этому изменилась и отделка мечей: катану и меч-спутник вакидзаси помещали уже не в роскошно украшенные мехом и накладками ножны, как у тати, а в гладкие, лакированные, без каких-либо выступающих деталей. Оба меча назывались дайсё-но косимоно, то есть «большой и малый мечи, которые носят на поясе». При этом длинный меч предназначался для боя, а короткий – для отрезания голов убитых и сведения счетов с жизнью. Иногда самураи носили и нож танто, или айкути. На внешней стороне ножен большого меча нередко располагались дополнительные принадлежности, служившие самураю для разных надобностей: маленький ножик кодзука, или когатана, и острозаточенная шпилька когай. Кодзука в походной жизни употреблялась в качестве обычного ножа. Применение когая было более разнообразным. Им можно было пользоваться во время еды, выцарапывать иероглифы, закалывать волосы.

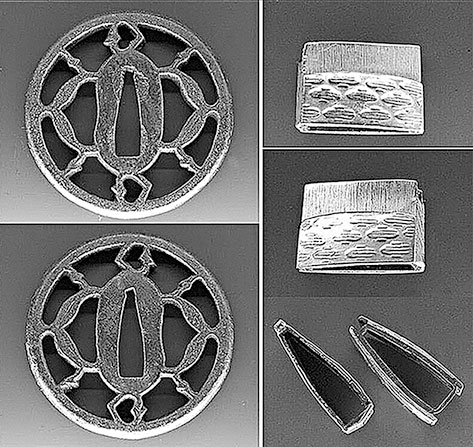

Детали оправы вакидзаси: цуба (лицевая и обратная стороны) и муфта хабаки со штрихами нэко-гаки («скребет кошка») и штампованным узором.

На поле сражения когай втыкали в труп противника, чтобы потом по нему установить имя победителя или закрепить голову убитого врага у себя на поясе. В начале XVII века, с прекращением междоусобиц, мечи постепенно утратили боевое значение, но продолжали оставаться символом сословия самураев. Даже самый бедный самурай стремился приобрести меч из наилучшей стали и в богатой оправе, сделанной по последней моде, из-за чего один и тот же клинок, передававшийся, скажем, по наследству, менял свою «оправу» по нескольку раз!

Что касается более детальной классификации японских мечей, то в Японии это считается наукой, причем есть в этой науке и своя специфика. Так, например, любое холодное оружие с клинком длиной более 15 см, с линией жесткости и хвостовиком с отверстием для шипа считается мечом. Таким образом, под это понятие наряду с большими мечами попадают короткие мечи и даже кинжалы. Длина меча (измеряемая, как у сабли) в соответствии с этим является первой отличительной характеристикой японского меча. В качестве единицы измерения при этом служит единица длины сяку (30,3 см). Японский термин «меч средней длины» отличается от европейского понятия настолько сильно, что у нас обычно путают такие термины, как «короткий меч» и «кинжал». Прогиб клинка сори измеряется как максимальное расстояние до прямой линии со стороны обуха между кончиком меча и основанием клинка. Рукоять в расчет кривизны при этом не принимается.

Такие мечи и кинжалы с оправой из кости имели чисто парадные функции.

Вот эта сторона цубы – гарды японского меча, считалась обратной, а лицевой – та, что была обращена к рукоятке.

Вот японские названия различных по длине мечей: танто (короткий меч), сёто (меч средней длины), дайто (длинный меч).

Наряду с разделением по длине японские мечи делятся по возрасту. Так, есть «древние мечи» до 900 года, называемые обычно кэн и тёкуто. Затем идет «эпоха старого меча» (кото), когда прямые мечи эпохи Хэйан были вытеснены изогнутыми клинками длиной до 120 см. По времени этот период занимает место между 900 и 1530 годами. Считается, что в это время были изготовлены самые лучшие японские мечи. Эпоха «нового меча» (синто) – 1530–1867 годы. С 1615 года в Японии наступил длительный мир. Мечи как боевое оружие больше не требовались, и внешний их вид приобрел большое значение. Внешний вид стал важнее кузнечного искусства, поэтому оправу мечей начали чрезмерно украшать, а на клинках делать гравировки, до этого совсем не характерные. Впрочем, главной особенностью японских мечей была даже не их «саблевидность» и изогнутый профиль клинка, а то, что в отличие от европейского меча они разбирались, причем без особого труда! В этом было то преимущество, что позволяло переоснастить старый меч новой «фурнитурой». При этом если меч не планировалось носить, то обычную монтировку с него снимали и заменяли ее упрощенной, специально приспособленной для хранения, чтобы именно в таком вот виде обеспечить его наилучшую сохранность! Не так было с европейскими мечами, которые, как устаревшие с военной точки зрения, так и просто вышедшие из моды, больше не переделывались. В лучшем случае их хранили как память, а в худшем отдавали на перековку в кузницу.

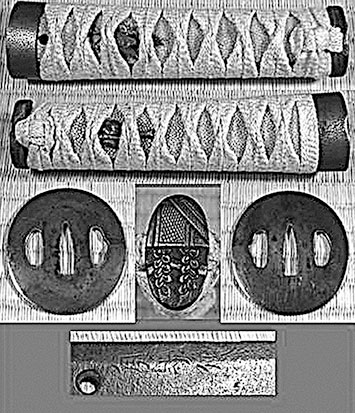

Детали вакидзаси. XVII в. На рукоятке под белой оплеткой хорошо видна кожа ската.

Определить возраст японского меча можно чисто визуально, по ряду характерных признаков. Так, у ранних мечей эпохи Хэйан клинок был узким, сужающимся к острию, а изгибался ближе к рукояти. Была изогнутой и сама рукоять, тогда как к острию изгиб клинка был менее заметен. Такие мечи использовали вплоть до периода Камакура, но потом форма клинка изменилась. Они стали шире и длиннее, тогда как в эпоху Намбокутё они стали длиннее (до 120 см в длину), приобрели вид правильной полуокружности и такими оставались вплоть до 1868 года. Середину эпохи Муромати, напротив, отличают самые короткие клинки, а в эпоху Адзути-Момояма длина их опять увеличилась и достигла примерно 80 см. Наконец, в эпоху Эдо они имели небольшую кривизну и длину – 70 см.

Интересно, что непонятно, в общем-то, откуда довольно широко распространилась информация о так называемых «мечах ниндзя», якобы черного цвета и к тому же… прямых! Однако реальная жизнь это совсем не то, что кинофильмы «Сёгун» и «Последний самурай», в которых ниндзя нападают целыми толпами и все вооруженные своим, специальным оружием. Да, разведчики синоби в Японии существовали, да, их называли также ниндзя, но дело свое они чаще всего делали тайно. Поэтому они чаще маскировались под тех же самых бродячих монахов или уличных торговцев, нежели совершали какие-то нападения с мечами за спиной. К тому же прямой меч не дает никаких преимуществ в бою с мечом изогнутым, хотя да, опять-таки, прямые мечи эпохи Нара известны. Более того, отправляясь на какое-то задание, ниндзя, например, вполне мог спрятать клинок в посохе, и тогда меч, конечно, был прямым. Но это особый случай, под него специально заказывалось оружие, и таких клинков просто не могло быть много. К тому же все, что делали ниндзя, всегда было тайной, и как-то выделяться, а тем более такой важной частью вооружения, как меч, означало бы просто громко заявить: «Я ниндзя!», чего, разумеется, ни один нормальный человек этой профессии делать бы не стал!

Нагината в сиросаэ.

Что же касается украшений, то ножны ранних мечей украшали различными способами. Например, так же как и рукоять, их покрывали кожей ската и украшали чеканными накладками. Как только мечи стали носить за поясом, они сразу же сделались гладкими, а все их украшения свелись к росписи по лаку. Например, их покрывали полосками золотой краски, идущих по спирали, и очень часто изображали на них мон владельца меча либо его верховного сюзерена.

Впрочем, оформление меча зависело не столько от эпохи, сколько от положения того, кто этот меч носил. Так, существовал очень строгий этикет, регламентирующий оправу придворного меча для самураев различных чинов и рангов и даже для тех или иных церемоний! Известно более 11 таких разновидностей, отличавшихся формой и способом украшения гарды, цветом и орнаментом лакировки на ножнах, числом и расположением фамильных гербов, а также стилем деталей эфеса и ножен. Так что, если самурай хотел в точности соблюдать все эти предписания, ему следовало иметь не один, а сразу несколько мечей, либо один, но к нему одновременно несколько оправ.

Меч тати. Народный музей Мюнхена.

Вакидзаси. XIII в. Эпоха Камакура. Токийский национальный музей.

Рукоятка кинжала танто. Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США.

Например, император, кугэ, сёгун и высшего ранга даймё должны были носить богато оправленный сёдзоку-тати («придворный мундирный меч»), также называвшийся син-но-тати («настоящий тати»). При прямом или слегка изогнутом клинке он имел длинную, покрытую кожей ската рукоять, усыпанную полудрагоценными камнями, характерную гарду сито-ги-цуба в форме крестовины, а все металлические детали фурнитуры меча были обычно позолоченными или даже целиком из золота.

Придворные среднего ранга и большинство даймё, приезжавших ко двору с визитом, носили кугэ-тати или эфу-но-тати («меч дворцовой гвардии»), в общем, такой же, но без камней. Вместо них рукоять украшал ряд позолоченных шляпок гвоздей в форме кучек риса (тавара-бё). В период Муромати придворные первых четырех рангов носили сира-тати («белый тати»), который назывался так потому, что имел серебряные детали оправы. Их вассалам предписывалось иметь куро-тати с оправой из черного сплава сякудо с позолоченными украшениями на рукояти (мэнуки) и гербом владельца.

Самурай с мечом о-дати за спиной. Ксилография Цукиока Ёситоси.

С доспехами в это время носили итомаки-но-тати («меч, обмотанный ниткой»), который позднее был известен как сая-маки-но-тати («меч с ножнами, обмотанными шнуром»). Это был типичный меч всадника, у которого не только рукоять была обмотана шелковым шнуром, но и верхняя часть ножен. Обмотка была, как правило, белого цвета, но на основе из пурпурной и золотой парчи и закрывала часть ножен, за которую обычно воин брался левой рукой, вытаскивая меч. Мечи хиру-маки-но-тати имели спиральную обмотку ножен полоской кожи под лаком. У меча кава-дзуцуми-маки-но-тати кожа покрывала всю нижнюю часть ножен, а также гарду вроде бы как для защиты от непогоды и повреждений. Крупные военачальники носили меч сиридзая-но-тати, у которого все ножны ниже обмотки покрывались мехом тигра или вепря, простирающимся до самого конца. Еще одной особенностью мечей тати, например, было то, что на их ножнах никогда не крепились такие дополнения, как когай и кодзука. Известны парадные мечи, изготовленные на потребу европейцев и украшенные перегородчатой эмалью, покрывающей все ножны и даже рукоять меча, а также мечи с ножнами, сделанными из слоновой кости и такими же костяными рукоятками.

Меч катана и ножны. Современное изделие.

Другой стиль оправы меча назывался букэ-дзукури или ути-гатана косираэ. Мечи в этом стиле носили, засунув их за пояс, а не подвешенными сбоку, поэтому на ножнах отсутствовали обручи аси, а вместо них имелся выступ куриката, через который пропускался шнур сагэо. Наиболее известный вид мечей, оформленных в стиле букэ-дзукури, это катана и, соответственно, парный ему вакидзаси, который был просто уменьшенной копией большего меча, и именно вместе они образовывали пару дайсё.

Если все детали оправы дайсё были выполнены в едином стиле, то эта пара называлась дайсё-сороимоно, и ее наличие у самурая говорило о его хорошем, вернее надлежащем, вкусе. А вот разное оформление чаще всего встречалось у ронинов (самураев, лишившихся своего господина), и на это обычно смотрели с презрением.

Книга в книге. «О готовности к бою»

Как и рыцари Западной Европы, не расстававшиеся с оружием, японские самураи должны были иметь при себе меч постоянно. Дело в том, что далеко не все из них жили в замках-крепостях, как на Западе, и зачастую только меч был для них единственным средством защитить себя, своих близких и также свой дом от внезапного нападения грабителей либо противника. Вот почему наставления для молодых самураев не устают им об этом напоминать…И вот что я скажу в назидание молодым воинам: жажда схватки с противником – вот на чем зиждется боевой дух воина-самурая. Он готов к встрече с врагом день и ночь, двадцать четыре часа в сутки. Стоит ли он на посту, спит ли в своей палатке или прогуливается на свежем воздухе – самурай никогда не забывает о возможности встречи с врагом.Меч – символ Японии. Даже «миряне» – низшие классы феодального государства (ремесленники, торговцы и земледельцы) – хранили в своих домах проржавевший вакидзаси или сёто – малый меч – и доспехи прославленных предков, принимавших участие в кровавых боях и битвах. На протяжении многих веков на долю каждого поколения японцев приходилось огромное число больших и малых войн – больших и малых сражений. Меч – знак постоянной готовности к отражению ударов внешнего и внутреннего врага – стал неотъемлемым атрибутом быта профессиональных военных и символом веры мирных подданных империи.В доме и поместье самурая высокого ранга – профессионального японского военного – малыми мечами вооружались даже мелкие чиновники – от воина-управителя низкого ранга до воина-арендатора дарованных самураю земель. Меч на левом боку, ставший едва ли не обязательной деталью и повседневного платья служилых самураев-чиновников, был обязателен для ношения воинами. Самурай без меча – нечто неслыханное для нравов и обычаев того времени…Самурай всегда готов отразить нападение врага, даже когда находится в своем доме в окружении близких и друзей. Самурай удваивает или даже утраивает бдительность, покидая родной кров. И в этом нет ничего удивительного: разве кто-нибудь застрахован от того, что не встретит на своем пути дерзкого чужака или пьяного наглеца – по дорогам империи шатается немало дураков, которых следует поучить манерам, а иногда только неизменный и верный меч слева на поясе может стать гарантией безопасности. Старинная пословица гласит: «Выходишь из дома – будь готов увидеть врага».Самурай, избравший своей судьбой «Путь воина» и никогда не расстающийся с мечом, встречает врага во всеоружии, а в его груди пылает неугасимый жар. Помните о том, что воину никогда не утолить жажды боя.Самурай, жаждущий схватки с врагом, всегда помнит о смерти. Только тот, кто всегда помнит о смерти и никогда не забывает о неизбежности встречи с врагом, может пройти многотрудным путем воителя-буси.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

Был и еще один совсем уже короткий меч – коси-гатана, который также носили вместе с мечом тати или катаной. Его раннее название – танто, но позднее это название перешло на кинжал типа ёрой-доси. У коси-гатана цуба отсутствовала, но иногда в ножнах были маленькие ножи. Коси-гатана использовался в ближнем бою, его носили также в помещении и применяли при необходимости для самообороны. Среди купечества, которому носить длинный меч было запрещено, большое распространение получил тиисаи-гатана. Этот меч был похож на вакидзаси, но отличался от него своей богатой оправой и аляповато украшенными ножнами, что отражало желание владельца показать обществу свою состоятельность, в противоположность более скромному (конечно, в идеале) вкусу самураев. Впрочем, некоторые ножны были подлинным произведением искусства. Например, ножны одного такого меча украшало выписанное золотом изображение бамбука, склонившегося под ветром, у основания которого сидел маленький золотой демон, выполненный из красного золота, тогда как рога, зубы и когти на лапах у него были серебряные, а глаза и обруч на шее тоже из золота, но желтого!

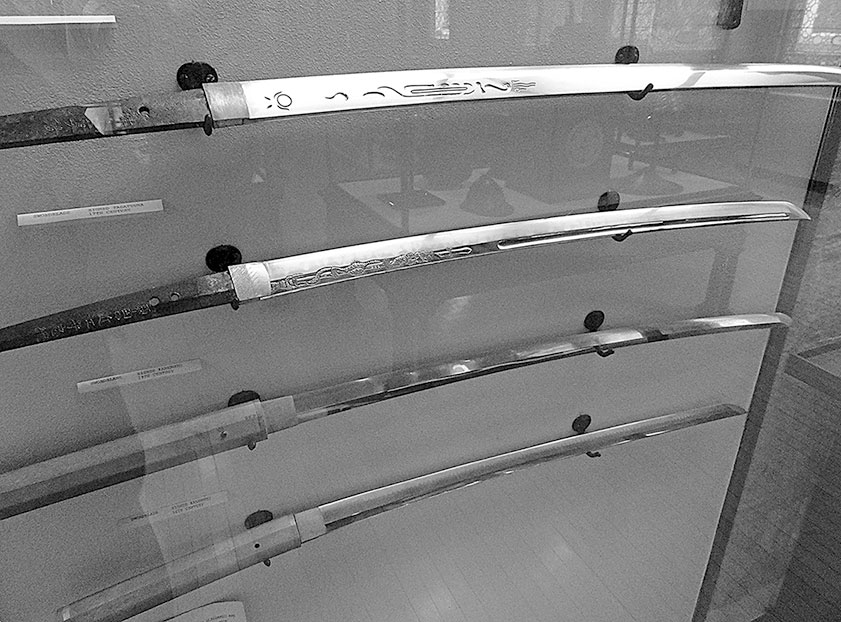

Японские мечи из Музея искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс, США.

Что же касается правил ношения меча, вернее, пары мечей самураем, то весь этот этикет сложился лишь к XVII веку, как раз тогда, когда мечи самураям, как оружие, по большому счету, стали и не нужны. Главным среди всех этих правил было одно: самурай расставался с мечом только лишь тогда, когда этого требовал этикет. В этом случае меч передавали прислуге во время аудиенции у сёгуна или у старшего по рангу самурая. Дома у воина мечи помещались на специальной подставке из лакированного дерева в нише токонома или возле его ложа у изголовья.

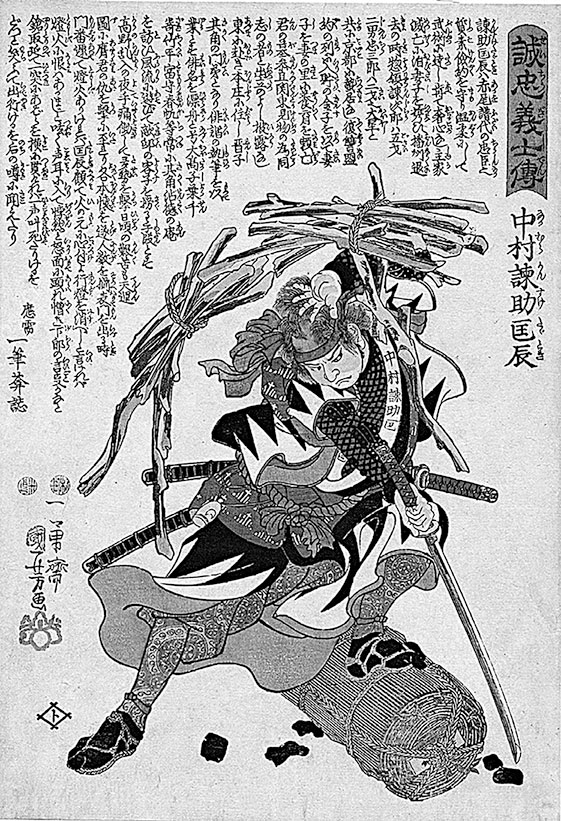

Накамура Тадатоки разрубает брошенную в него вязанку дров. Из этой гравюры можно сделать вывод, что японские мечи были очень высокого качества, ну и, конечно, сами самураи была настоящими «мастерами клинка», так как разрубить на лету вязанку хвороста – большое искусство.

Горожанам разрешалось носить малый меч только по праздникам или во время путешествий. Женщины из самурайских семей могли иметь при себе меч, если только они путешествовали в одиночку. Крестьянам носить оружие (и хранить его!) запрещалось под страхом смертной казни!

Однако как проверить, хороший ты меч приобретаешь или получаешь в подарок или плохой? Для этого было в обычае испытывать мечи на осужденных преступниках или на трупах казненных. Существовало 20 типов ударов, из которых самым легким было отсечение кисти, а самым трудным – удар рёкурума («пара колес»), рассекающий две бедренные кости и позвоночник в самой толстой его точке. Профессиональные испытатели мечей пользовались большим уважением и демонстрировали феноменальные удары. Так, мастер, вооруженный первоклассным мечом, мог одним ударом разрубить три или четыре человеческих тела, положенных друг на друга. Со временем испытания на людях отошли в прошлое и для рубки стали использовать связки соломы и бамбука, близкие по сопротивлению к человеческому телу. Высшим шиком считалось одним ударом разрубить самурайский шлем, отличавшийся большой прочностью. Ну а поэт Сайгё просто не дожил до этого времени, потому-то и написал такие стихи…

Сцена из X в.: мастер Мунэтика кует меч «ко-кицунэ-мару» («лисенок») при помощи духа-лиса. Ксилография Огата Гекко (1859–1920).

Назад: Глава 15 Арсенал самурая

Дальше: Глава 17 Самураи и кадзи