Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 17 Самураи и кадзи

Дальше: Глава 19 Этикет японского меча

Глава 18

Просто цуба

…Воинские доспехи и снаряжение, отличающиеся показным великолепием, считаются свидетельством слабости и неуверенности их обладателя. Они позволяют заглянуть в сердце того, кто их носит.Ямамото Цунэтомо. «Хагакурэ» («Сокрытое под листьями») – наставление для самураев (1716)

Любая деталь от любого оружия может немало рассказать изучающему ее специалисту. А уж если эта деталь еще и богато украшена, да еще таких деталей существует очень много, разных форм и размеров, то простор для их изучения открывается просто необъятный. В данном случае речь пойдет о цубе, или гарде японского клинкового оружия, такого, как катана, тати, вакидзаси, танто или нагината. Причем все эти разновидности клинкового оружия между собой тем и похожи, что имеют рубяще-колющий клинок и рукоятку, как раз и отделенную от последнего такой деталью, как цуба.

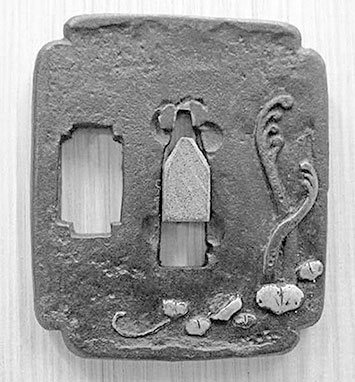

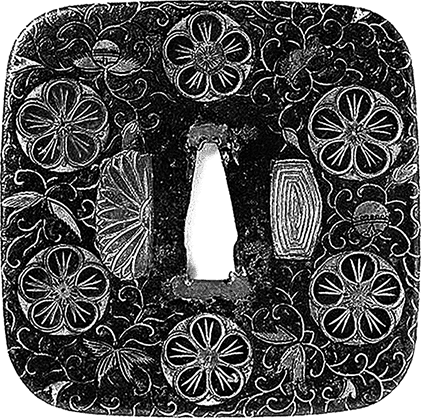

Такие прорезные цубы получили свое название от провинции Овари, родины и оплота легендарного Ода Нобунага (1534–1582). Очень многие специалисты, особенно в Японии, рассматривают данный стиль как высшее достижение самурайской эстетики, иные же считают его грубым и примитивным. Цубы из Овари отличаются отчетливым симметричным дизайном, тяжелым, хорошо прокованным железом и бросающимся в глаза тэккоцу – зернами высокоуглеродистого металла, видимыми на боковой поверхности ребра пластины.

Начнем с того, что считать цубу гардой, в том смысле как она воспринималась в Европе, можно лишь условно, исходя опять-таки из нашей, европейской традиции и наших взглядов на холодное оружие. В Японии, где все всегда было не так, как в Европе, цуба воспринималась несколько по-иному. Вообще, у древних мечей европейцев гарда как таковая, в общем, отсутствовала либо была неразвита. Так – небольшой упор для сжатой в кулак руки и не более, будь то меч из Микен, колющий римский гладиус или длинный рубящий меч сарматского всадника. И японские мечи того же периода мало чем отличались от европейских или мечей континентальной Азии. Собственно, до X века в Японии были распространены прямые мечи – цуруги, сходные с китайскими и корейскими мечами. В Средние века в Европе у мечей появились развитые перекрестия, защищавшие пальцы воина от удара о щит врага. С XVI века начали применяться гарды в форме корзины или чаши, а также сложные гарды, защищавшие кисть со всех сторон и позволяющие блокировать удары соперника. В Японии же гарды на основном клинковом оружии – мечах практически не развивались, дойдя до нашего времени почти неизменными с VIII века, в виде знакомой всем, кто хоть раз видел катану, цубы. И дело даже не в том, что в японском фехтовании удары клинка о клинок были якобы в принципе невозможны. Наоборот, такой широко распространенный дефект клинка, как кирикоми – зазубрина на задней части меча, возникающая при защите отбивом, – говорит о том, что блокировать удары катаной никто не стеснялся (хотя схватка двух настоящих мастеров действительно редко происходила под звон сталкивающихся клинков, а ее активная фаза длилась какие-то секунды). Так вот, в том, что цуба дошла до нас практически в неизменном виде, заслуга особенности японских техник фехтования, в которых большое значение уделялось ударам не в том виде, в каком они свойственны западным техникам меча, а ударам с разрезом, когда продольная ось меча во время атаки должна идти к цели не под прямым углом, а вдоль своей плоскости, нанося не только рубящий, но и режущий удар. А нанести такой удар, да еще и двуручным мечом достаточно сложно, особенно если какая-то деталь меча не позволяет расположить клинок под нужным углом.

Такие прорезные цубы получили свое название от провинции Овари.

Цуба стиля сёами – очень редкая цуба.

Итак, функционально цуба исполняла роль как упора, защищающего руки бойца от соскальзывания на лезвие клинка при колющих ударах, так и гарды, закрывающей пальцы воина от клинка противника в положении цубадзериай, когда во время поединка воины могли на уровне цубы упираться клинком в клинок и давить ими друг на друга, чтобы выиграть выгодное положение для последующего удара. Кстати, это положение встречается довольно часто в современном кендо. Но кроме выполнения таких утилитарных задач была у цубы еще одна функция – декоративная. Дело в том, что бусидо порицал ношение самураем колец, серег и прочих украшений, а также богато украшенной одежды. Однако самураи нашли выход из положения, украшая ножны и цубу. Тем самым, без формального нарушения кодекса, самурай показывал свой вкус и богатство. В исторические периоды Муромати (1336–1573) и Адзути-Момояма (1573–1603) цуба имела в исключительно функциональное, а не декоративное значение, поэтому для ее изготовления использовались самые простые материалы, да и оформление ее было столь же простым. В период Эдо (1603–1868) и с наступлением в Японии эпохи длительного мира украшению цубы стали придавать большое значение, превратившее ее в настоящее произведение искусства, а в качестве материала стали использовать такие металлы, как золото и серебро.

Ещё одна грубая железная цуба, выполненная в стиле сэами. XVIII в.

Цуба – «Краб». Токийский национальный музей.

Впрочем, они по-прежнему выделывались из таких металлов и сплавов, как железо, медь и латунь, хотя иногда в качестве материала использовалось даже дерево. Японские кузнецы достигли такого мастерства в работе с металлом, что их сплавы не уступали яркостью и красотой самоцветам и давали разнообразную гамму цветов и оттенков, в которой были и иссиня-черный сякудо – сплав меди с золотом (30 % меди и 70 % золота), и красновато-коричневый кобан, и «голубое золото» – ао-кин. Впрочем, распространенным материалом для оправ мечей, особенно самых ранних экземпляров, было и обычное железо. Среди других так называемых «мягких металлов» можно назвать такие, как гин – серебро; суака или акаганэ – чистая медь; синтю – латунь; ямаганэ – бронза; сибуити – сплав меди с золотом и одной четвертой частью серебра (слово «си-бу-ити» буквально означает «одна четвертая»), по цвету близкий к серебру; рогин – сплав меди с 50–70 % серебра; караканэ – «китайский металл», сплав меди, содержащий около 20 % олова и свинца (вариант бронзы темно-зеленого оттенка); сэнтоку – еще один вариант латуни; самбо гин – сплав меди с 33 % серебра; сиромэ и савари – твердые белесые сплавы меди, темнеющие от времени и потому особо ценившиеся именно за это качество.

А вот ни драгоценные камни, ни жемчуг, ни кораллы для украшения цуб не использовались, хотя все это окружавшая японцев природа могла бы дать им в изобилии. Ведь жемчуг, например, использовался в оформлении индийского оружия, причем не только ножен или рукоятей, но даже клинков. Соответственно, турецкое оружие часто без меры украшали кораллы, которые чуть ли не целиком могли покрывать и рукоятку сабли или ятагана, а уж о драгоценных камнях можно было бы и не упоминать. Еще в эпоху Великого переселения народов они стали украшать и рукояти и ножны мечей франкских королей и скандинавских конунгов, однако вся эта варварская пышность и подчас явная аляповатость, свойственная, к примеру, турецкому оружию, обошла стороной работу японских оружейников.

Цуба с грубо оформленной поверхностью кузнечной работы.

Правда, отличительной чертой, присущей роскошному веку третьего сёгуна Токугава Иэмицу (1623–1651), стали цуба и другие детали меча, сделанные из золота. Они были популярны среди даймё – японской высшей знати, вплоть до издания эдикта 1830 года, направленного на борьбу с роскошью. Хотя и тогда этот эдикт часто обходили, покрывая золото черным лаком. Однако не материал, а то, что окружало мастеров цубако, составляло основу их искусства: литературные произведения, природа, сценки из городской жизни: ничто не ускользнуло от их пристального внимания, все могло стать основой для оформления цубы. В результате искусство украшения цубы стала подлинно национальным художественным явлением, пережившим века, ну а мастерство их изготовления – ремеслом, которое передавалось по наследству. Кроме того, развитию этого искусства, как это бывает очень часто, помогало такое явление, как мода. Она менялась, и, соответственно, старые цубы заменялись на новые.

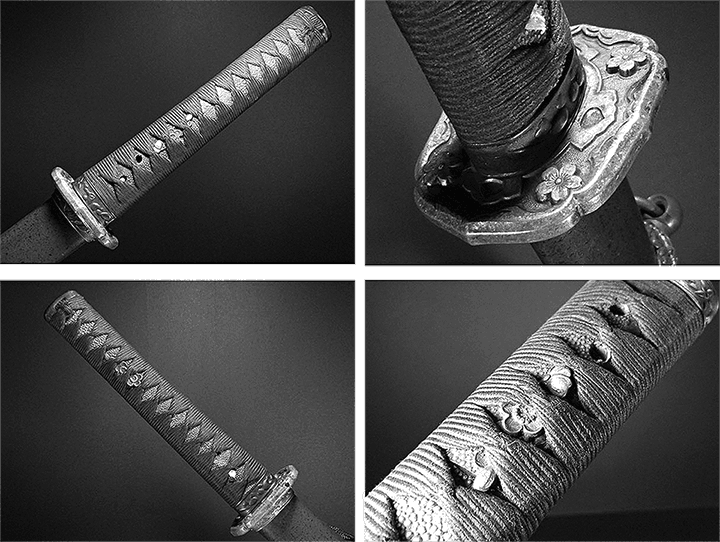

Конечно, при этом изящным декором покрывались и другие детали оправы меча, такие детали, как фути, мэнуки и кассира, но все-таки самой яркой и привлекательной из них деталью была, несомненно, цуба.

Средний диаметр цубы для катаны составлял 7,5–8 см, для вакидзаси – 6,2–6,6 см, для танто – 4,5–6 см. При этом наиболее распространенный размер цубы – 6–8 см при толщине 4–5 мм и весе около 100 граммов. В центральное отверстие накаго-ана входил хвостовик меча, а в два боковых отверстия – кодзука и когаи.

У меча с оправой из кости цуба тоже была костяная.

Основные элементы цубы имели следующие названия:

1) дзи (плоскость цубы);

2) сеппадаи (площадка, соответствующая сечению ножен и рукояти);

3) накаго-ана (клинообразное отверстие для хвостовика меча);

4) хицу-ана (отверстия для ножа ко-гатана и шпилек когаи);

5) мими (окантовка края цубы).

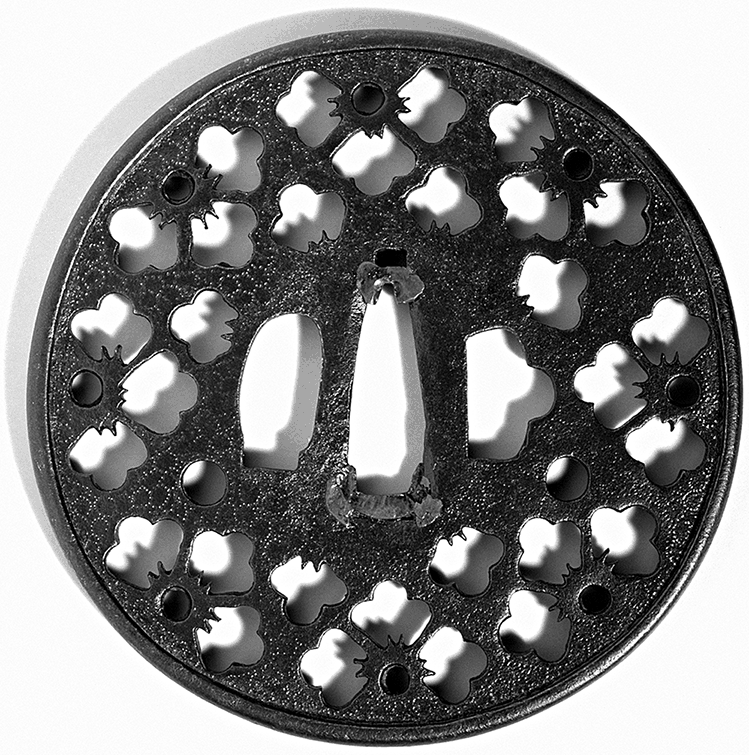

Самой популярной была цуба круглой формы (мару-гата). Однако фантазия их создателей была поистине безграничной, так что встречались и цубы как строгих геометрических форм, так и совершенно произвольные в виде листа кувшинки или даже иероглифа. Были известны цубы в виде овала (нагамару-гата), четырехугольника (каку-гата), четырехлепестковые (аои-гата), восьмигранника и т. д. Причем уже сама форма цубы с прорезанным на ней орнаментом или изображением могла представлять собой и ее главный декоративный элемент, хотя в период Эдо именно ее поверхность (как внешняя, так и внутренняя) чаще всего становилась полем работы для ее мастера.

Хотя декором покрывались обе стороны цубы, особенное внимание уделяли лицевой стороне. Только она была развернута по отношению к рукоятке, что давало возможность насладиться ее красотой окружающим, которые могли видеть меч за поясом у самурая. Задняя сторона, то есть обращенная к клинку, могла продолжать сюжет, начатый на лицевой стороне, и быть обозримой лишь с позволения владельца меча, которому, чтобы ее показать, нужно было достать меч из-за пояса или извлечь клинок из ножен.

Еще одна цуба «Краб», но только уже не в прорезном варианте, а в технике наложения одного металла на другой. XVII в. Токийский национальный музей.

Цубы стиля тёсу были столь же популярны, сколь и многочисленны. Мотив декора этих цуб, изображавшего различные природные объекты с глубоким выразительным рельефом для достижения эффекта трехмерности

За свою многовековую историю в Японии возникли многочисленные школы и стили мастеров-изготовителей цуб, были разработаны техники и сюжеты, так что рассказ о них будет неполным, если не упомянуть еще и обо всем этом. Одна из наиболее старых техник отделки цубы состоит, как это ни странно, в имитации на ее поверхности (дзи) грубой кузнечной работы, при которой на выкованной пластинке отчетливо видны следы молота без следов какой бы то ни было иной отделки. Иной мастер мог и ограничиться этим, мол, в оружии самое важное это клинок, а мог и уравновесить грубую кузнечную работу словно бы случайно упавшими на темный металл крошечными лепестками сакуры из белого металла или фигуркой маленького демона где-нибудь на самом ее краю из меди или бронзы с серебряными клыками, когтями и золотыми браслетами на руках! Сюжета тут никакого нет, но… есть прямые намеки на мастерство и одновременно… независимый характер мастера-изготовителя цуб – цубако.

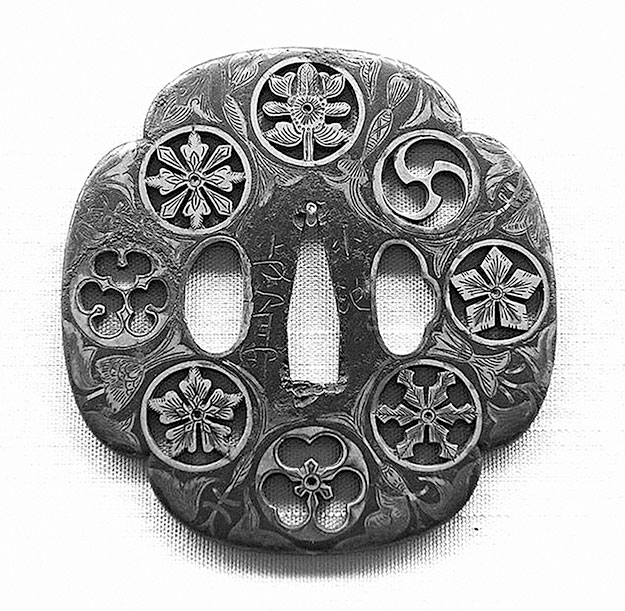

Простой прорезной рисунок на поверхности цубы мог представлять собой мон – личный герб самурая, нанесенный на нее так, чтобы его было хорошо видно, когда меч самурая находился у него за поясом. При этом общая простота цубы только подчеркивала ее функциональность: в ней не было абсолютно ничего лишнего! Например, цуба большого меча о-дати была весьма большой, кованой, железной, чаще всего круглой, но очень просто, если не сказать бедно, украшенной либо лишенной украшений вообще. Со временем (когда точно, установить невозможно из-за отсутствия подписей) на ней появились украшения в виде сквозных силуэтов – иероглифов. В основном это были буддистские молитвы, но и все! В то же время фантазия мастера могла проявиться даже в столь ограниченной технике. Например, он мог вписать в окружность цубы десять малых окружностей, а затем в каждой из них выбить парный прорезной орнамент!

Цуба, фути, сэппа и цука – части меча.

Иногда все поверхности цубы равномерно или «кусками» заполняли имитацией различных искусственных или же природных материалов. Несмотря на кажущуюся простоту такой работы, нужно было иметь немалое мастерство, чтобы добиться точного соответствия с аналогом изображаемого материала, при этом ненавязчивость декора только подчеркивала изысканный вкус владельца меча.

Или мастер мог обработать ее поверхность так, что она выглядела, как если бы была сделана из куска коры или старого дерева. Этот эффект достигался путем тщательной обработки ее резцом, то есть гравировкой по металлу. При этом все неровности и слои коры вырезались настолько мастерски, что издалека казалось, будто это самое настоящее дерево, и только вблизи можно было заметить признаки ручной работы и то, что на самом деле это металл. Накаго-ана в этом случае задавало вертикальную ось, а изгибы коры слева и справа зеркально повторяли друг друга, что, конечно, было бы невозможно, если бы материалом являлось настоящее дерево.

Цуба «Гора Фудзи и одинокое дерево».

Цуба с моном Ии Наомаса. XVII в. Токийский национальный музей.

Техника нанако («рыбья чешуя») считается одной самых трудоемких, но смотрится на изделиях очень эффектно, из-за чего она была очень популярна среди богачей. Суть ее заключалась в нанесении на поверхность металла крошечных гранул не более 1 мм глубиной. Причем эти гранулы всегда были одного диаметра и упорядочены в ряды или окружности. Классическая техника нанако использовалась и для фигурных композиций, составленных из небольших по размеру «лоскутков», каждый из которых был сделал из различных гранул. Это могли быть гономе-нанако (гранулы с резко очерченными краями), и нанако-кин (гранулы, набитые на поверхность через золотую фольгу), и нанако-татэ (гранулы, расположенные в виде прямых линий) – тут фантазия цубако могла быть поистине безграничной.

Очень популярным типом оформления цубы была круговая композиция, и вот почему. Во-первых, здесь имела значение особая привязанность японцев ко всему, что так или иначе имело форму круга. Еще в древности ритуальные фигурки ханива расставляли концентрическими кругами вокруг могильников и курганов. Хождение по кругу составляло важную часть многих обрядов и ритуалов, а любые круглые отверстия в Японии всегда считались возможными дверями в мир духов. Круг символизировал не только Солнце и Луну, но еще и бесконечность, и цикличность бытия.

Во-вторых, круглая форма цуба была популярна еще и в силу своей функциональности, ведь она требовалась прежде всего как упор, а это в свою очередь заставляло ее создателя выстраивать композицию от центра к краям. Ведь самый центр цубы уже был занят накаго-ана и одной либо двумя хицу-ана, что оставляло совсем мало места для размещения вокруг них фигур и изображений. К тому же композиция должна была сочетаться и с рукоятью, и с клинком, и со всеми остальными деталями меча, что опять-таки легче всего удавалось в том случае, если располагать фигуры вдоль ободка мими на цубе именно круглой формы.

Ножны и цуба из слоновой кости. Музей искусств Джорджа Уолтера Винцента Смита. Спрингфилд, Массачусетс.

Композиция такой цубы могла быть предельно проста. Например, цветы хризантемы, расположенные по кругу, либо бегущие друг за другом завитки облаков. В то же время японский мастер не был бы японцем, если бы и цветы, и облака были бы у него все одинаковыми, поскольку такого на японских изделиях не приходится ожидать даже в принципе.

Иногда в круг может быть вписан и прорезной рисунок, весь состоящий из раздутых ветром парусов или соответственно летящих по ветру стрел. Это могли быть косые струи дождя либо два скрещенных крестьянских серпа – попавшие на нее с эмблемы-мона хозяина меча. Мог это быть и краб с раскрытыми клешнями или же стебли бамбука, на одном из которых, только если хорошо присмотреться, можно было бы увидеть исполненную из золота фигурку кузнечика или стрекозы. Впрочем, то, что изображалось на цубе, делалось обычно отнюдь не по прихоти мастера – что хочу, то и сделаю, – а содержало в себе глубокий смысл и являлось важным напоминанием о самурайских доблестях для их заказчиков. Например, цветок ириса считался символом всего самурайского сословия, тогда как бамбук – его стойкости и упорства. Поэтому-то их на цубах так часто и изображали! А выгравированное изображение хорагая – боевого рога ямабуси – воинов-монахов – имело и чисто практический и сакральный смысл. В этот рог, сделанный из большой морской раковины, трубили как на поле сражения, подавая сигналы, так и во время различных священных церемоний.

Квадратная цуба с закругленными углами. XVIII в. Национальный музей. Амстердам.

Цуба с прорезным узором. Диаметр 9,5 см. Примерно 1400 г. Музей искусств Лос-Анджелеса.

Цветок глицинии в Японии исстари считается женским. Однако есть цуба, сделанная из железа в технике сукаси, на которой видны вписанные в окружность стебли и цветы глицинии. Так что даже возможное обвинение в женственности, очевидно, не являлось препятствием для того, кто заказал ее мастеру, потому что, скорее всего, он просто очень любил эти цветы! Есть цуба с изображением ветки цветущей сливы, но это тоже понятно, поскольку японцы всегда любили любоватся цветением сливовых деревьев ничуть не меньше, чем цветением знаменитой сакуры, ветки которой, равно как и цветы на цубах, тоже изображали очень часто! Кроме того, поскольку слива расцветает в Японии в самое холодное время года, когда повсюду еще лежит снег, она стала символом стойкости, благородства и силы – то есть всех тех качеств, которые были так по душе любому самураю.

Отверстия хицу-ана также очень часто привлекали внимание мастера и подчас становились связующим звеном между отдельными фигурами и изображениями в общей композиции рисунка на цубе. Например, три четверти ее плоскости мог заполнять рисунок, а отверстие хицу-ана в этом случае становилось уже самостоятельным элементом композиции и, соответственно, привлекало внимание как изысканностью формы, так и резкой очерченностью граней.

Интересно, что сюжеты, использовавшиеся мастерами, лишь очень редко изображали что-то воинственное или, скажем, такого хищного зверя, как тигр. В подавляющем большинстве случаев изображение на ней было вполне мирным, неброским и очень лиричным, о чем говорят даже сами их названия. Например, «Бабочки и цветы», «Водяное колесо», «Колодец», «Вьюнок», «Пейзаж с горой». Существует даже цуба «Храмовые ворота». Причем она вполне могла появиться после того, как самурай – владелец меча посещал храм Исэ, что являлось важнейшим ритуалом в жизни каждого японца, а он хотел, чтобы о том, что он его прошел, узнали и другие. Несколько более воинственно смотрится цуба «Лук и стрелы», с изображением лука и двух летящих стрел. Но это скорее исключение из правила не помещать на ней изображения каких-либо других средств ведения боя, хотя там, где на поверхности ее присутствуют сложные композиции с фигурками сражающихся людей и богов, можно увидеть самые различные виды японского оружия в руках у сражающихся.

Очень простая железная цуба с изображением монаха Дарумы. Эпоха Адзути-Момояма. Токийский национальный музей.

Сегодня цуба из обязательного элемента традиционного японского меча превратилась в предмет коллекционирования и зажила своей отдельной от него жизнью. Впрочем, одной из причин этого как раз и является особенность его конструкции. Ведь японский меч, в отличие от европейского, может разбираться на части. Поэтому одна цуба могла сниматься и заменяться другой, «по моде», отчего их в Японии оказалось намного больше самих клинков. Для них делают специальные экспозиционные подставки, как настольные, так и настенные, расписные шкатулки для хранения – одним словом, сегодня они являются уже более объектом прикладного искусства, нежели реальной частью смертоносного оружия. Немаловажно и то, что они довольно дорого стоят: и по 50 и по 75 тысяч рублей в зависимости от срока давности их изготовления и известности мастера, так что их коллекционирование это не только вид досуга, и… способ капитализации ваших свободных денежных средств!

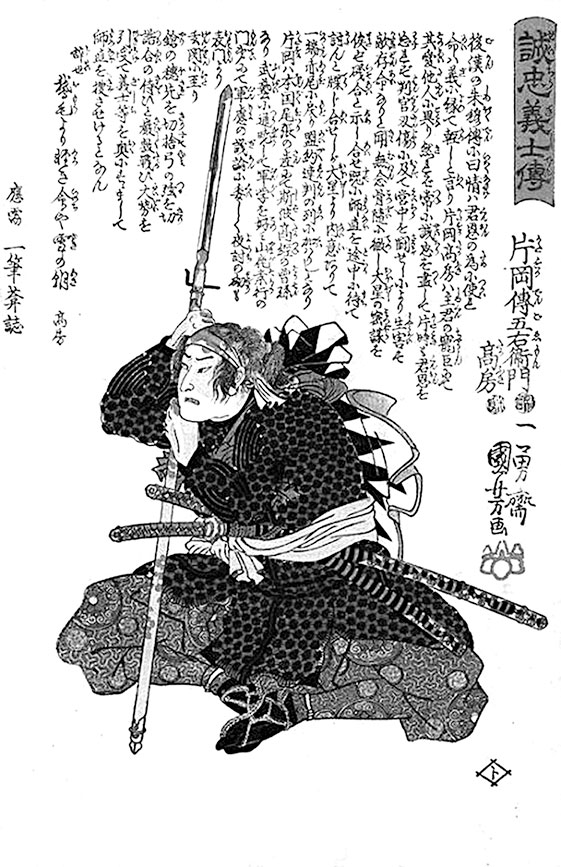

Катаока Такафуса с копьем в руках. Был ранен во время боя в доме, но, несмотря на это, продолжал сражаться.

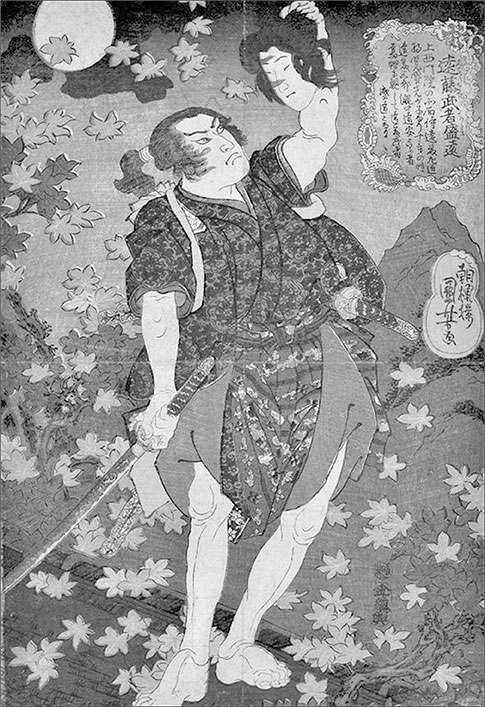

Острота японского меча вошла в поговорку, так что неудивительно, что самураи одним ударом научились отделять человеку голову от туловища. Ну а что было потом, художник Утагава Куниёси показал на одной из своих ксилографий – ведь как не посмотреть в глаза буквально только что живому врагу?!

Назад: Глава 17 Самураи и кадзи

Дальше: Глава 19 Этикет японского меча