Книга: Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

Назад: Глава 19. Паракритика: современный способ говорить о литераторе

Дальше: Глава 21. Нескромная сумма скромных мнений. Литература и экспертократия

Глава 20. Оскорбиновая кислота. О критике ругательной и хамской

Рычал львом знаменитый критик. Другой знаменитый критик рвал в клочья беллетриста. Щёлкали зубами изо всех газетных подвалов. Пороли друг друга перьями.Алексей Толстой «О читателе»

Правда, сказанная злобно,

Лжи отъявленной подобна.Уильям Блейк. «Прорицания невинности», 1801

Самые разные преступления инкриминировались литературной критике последних 10-15 лет. Толстожурнальную критику ругали за скучность, многословие и неоперативность освещения литературной жизни. Филологическую критику упрекали в наукообразии, излишней сложности и отсутствии диалога с читателем. Глянцевой критике пеняли на продажность, пустословие и потакание массовому вкусу.

«Состояние критики само по себе показывает степень образованности всей литературы вообще», – справедливо писал ещё Пушкин в «Опыте отражения некоторых нелитературных обвинений». Ключевое слово здесь – «нелитературных», то есть не имеющих прямого отношения к писательству. Но если в пушкинские времена такие обвинения всё же не были системными, то сейчас сформировались в заметную тенденцию.

Нынешние споры о высшем предназначении, приоритетных направлениях, культурных механизмах литературной критики ведутся в атмосфере выраженной агрессии, нескончаемой вражды, примитивного недоброжелательства. Агрессивность – самая болевая проблема сегодняшней критики, а многословие, «попсовость», сложность восприятия и прочее уже второстепенные изъяны.

К нынешней критике лучше всего применимы метафоры болезни и войны. Значительная её часть поражена словесной франц-венерией, как раньше именовали сифилис. У неё, как в одном из медицинских отчётов XVII века, «болезнь нечисть в гортани, и от той нечисти язычок сгнил и нёбо провалилось в нос». Многие и многие критические высказывания как твёрдые шанкры на теле Литературы. Причём не только на уровне обыденного сознания, но и внутри профессионального сообщества бытует образ критика-киллера, ката, карателя, а литературное произведение воспринимается как Карфаген, который должен быть разрушен.

Закон и мораль

Оскорбитика – так сокращённо обозначим критику не вообще негативную, отрицательную, но лишённую уважения к автору, часто попросту хамскую, издевательскую, глумливую и всегда – необоснованную, немотивированную, лишённую рациональной аргументации. Как едкая кислота, оскорбитика разъедает литературное пространство, уничтожает живое слово.

С общим определением вроде всё понятно, но возникает целый ряд конкретных вопросов.

• Чем отличается прямолинейная, жёсткая, резкая литературная критика от недопустимо уничижительной, огульно агрессивной?

• Где грань между «текстоубийством» и конструктивным указанием на авторские просчёты, ошибки, неудачи?

• Почему и как сложилась нынешняя явно нездоровая ситуация в сфере профессионального диалога о литературе?

• Как реагировать на эту ситуацию в целом и на оскорбитику в частности? Стоит ли проявлять терпимость, снисходительность к некачественным произведениям и бездарным писателям?

При кажущейся размытости и неопределённости понятие оскорбления в бытовом обиходе толкуется на самом деле просто: оскорбление – это любое слово или выражение, содержащее обидную характеристику адресата и наносящее ему моральный урон.

Однако есть и более узкая – юридическая, правовая, законодательная – формулировка: оскорбление есть умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Причём, в отличие от клеветы, при оскорблении не важно, соответствует ли действительности отрицательная оценка личности пострадавшего. Данное определение применяется в лингвистической экспертизе для установления состава преступления и вынесения судебных решений.

Есть ещё один важный смысловой нюанс: оскорбление в «чистом виде» (лат. per se) не равнозначно оскорбительному (обидному, неприятному) высказыванию.

Словесная формула оскорбления включает прямое, адресное обозначение лица: «Ты – Икс» («икс» соответствует унижающему, неуважительному, задевающему достоинство слову с отрицательным оценочным значением, вплоть до нецензурных ругательств и бранных прозвищ). Таким образом, собственно оскорблениями являются фразы типа «Писатель Z. – идиот», тогда как высказывания вроде «Прозаик Z. написал идиотский роман» или «Автор Z. вообще не умеет писать» относятся к оскорбительным замечаниям.

X. Бальдунг «Два обнажённых борца» (1515)

Вот несколько реальных иллюстративных примеров таких замечаний.

Маленькие стихи маленького поэта.

Стихи Н. лишь по неразвитости общего поэтического вкуса сходят за поэзию.

Перечитывать эту скверную и занудную публицистику нет ни малейшего желания.

Прежде чем продолжить – ещё несколько важных уточнений. Далее будут цитироваться (как и в случае с паракритикой) не какие-то частные высказывания и не тексты бульварной прессы, а только официальные и притом часто весьма авторитетные источники. Цитаты даются без купюр, отточий – точно как в оригиналах. Фамилии авторов, опять же, не указываются, дабы не переходить на личности и дать обобщённо-собирательный «портрет явления».

Итак, что представляют собой приведённые выше высказывания? Такие фразы обижают литераторов, но в строго терминологическом смысле это не оскорбления, а враждебные замечания, негативные оценочные суждения. Следует различать оскорбление как намерение и как характеристику конкретного высказывания.

Кроме того, важно понимать, что обида – это прерогатива самого обиженного: оскорбить способно далеко не всякое слово, а вот обидеть – практически любое. Высказывание становится обидным лишь в сознании адресата («жертвы»), а оскорбительным – вне контекста ситуации, независимо от внешних обстоятельств. Образно говоря, оскорбление сравнимо с летящим в лицо камнем, обида – с болью от удара.

Разница между прямолинейной, жёсткой, непримиримой и хамской, агрессивной, карательной критикой аналогична разнице между критиком и критиканом.

Критик – специалист, сферой деятельности которого являются анализ и оценка какой-либо области человеческого знания.

Критикан – придирчивый человек, склонный огульно критиковать всё без разбора, во всём находить недостатки; необъективный, придирчивый, мелочный критик; очернитель, хулитель, зоил.

Зоил – древнегреческий философ, литературный критик и ниспровергатель авторитетов, получивший прозвища «риторический пёс» и «бич Гомера». Стал нарицательным именем злобного хулителя, язвительного обличителя, желчного и притом малосведущего критикана.

В «Пёстрых рассказах» Клавдия Элиана описана беседа, в которой Философ спрашивает Зоила, почему тот ругает всех почём зря. «Потому что не могу, как мне того хочется, причинить им зло», – признаётся Зоил.

Критиканство воплощает одиозную и несправедливую критику, основанную на отрицательных эмоциях вместо убедительных аргументов. Критикан не отличает жёсткость от жестокости, путает памфлет с пасквилем, отождествляет гневную тираду с базарной разборкой.

Возврат бурениных-авербахов

Вообразим себя персонажами известного фантастического рассказа Акутагавы Рюноскэ «Мензура Зоили», которые плывут на корабле в далёкую древнюю страну Зоилию… Начнём сразу с выдающихся случаев.

В качестве аперитива – несколько фрагментов рецензий члена жюри литературной премии «Национальный бестселлер», самой значимой в нашей стране наряду с «Большой книгой» и «Русским Букером».

До национального бестселлера этому тексту не дотянуться, – херня она и есть херня. ‹…› Говорят, что дети зачитываются. Ну а мы – не дети, а потому говорим: «Миша, отсосите!» (о книге Михаила Елизарова «Мультики»).

Форменное говно и к литературе никакого отношения не имеет. Автор, скрывающийся за этим псевдонимом, – провокатор, – и ссыт (о повести DJ Stalingrad «Исход»).

Тема ебли у Рубанова совсем не разработана, скорей всего, потому что он, наверно, какой-нибудь извращенец, и про человеческие отношения ничего не знает, а какой же это тогда национальный бестселлер? Фуфло полное (о романе Андрея Рубанова «Йод»).

Нет, какой, к чёртовой матери, изо всей этой лабуды выйдет национальный бестселлер? ‹…› Да в жопу таких претендентов на премию (о романе Всеволода Непогодина «Девять дней в мае»).

Впечатляет? А то! Причём забавно, что в одном из таких, с позволения сказать, отзывов этот, с позволения сказать, член жюри горько сокрушается: Твою мать! Этим коровам и в головы не приходит, что литература – это искусство, а не диванное рукоделье. Скромно заметим: литературная критика – тоже искусство, а не диванное рукоделье, а также не рукоблудие и не рукоприкладство.

Ну, это уж вы, матушка, дюже крепко загнули! – воскликнет иной впечатлительный читатель. Хорошо, извольте, вот вам основное блюдо – без хрена: подборка прямых оценочных суждений «лучшего критика года по версии двух журналов»:

Виктор Буренин – известный литературный критик XIX века, известный своей злобностью и не брезгавший открытыми издевательствами, клеветой, травлей. Мишенями его нападок стали Семён Надсон, Владимир Короленко, Максим Горький, Леонид Андреев, Иван Бунин, Валерий Брюсов, Александр Блок…

«Бесцеремонным циником, пренебрегающим приличиями в печати» назвал его Иван Гончаров.

«Того, что проделал Буренин над умирающим Надсоном, не было ни разу во всей русской печати. Никто, в своё время читавший эти статьи, не может ни забыть, ни простить их», – считал Владимир Короленко.

Крапивин – венный недоросль; Прилепин и Аствацатуров – убогие; Лимонов – истероид с выраженными гебефренными нертами; «Библиотекарь» Елизарова – злобная истерика полуграмотного люмпена; «Укус ангела» Крусанова – высоковольтная, не-влезай-убьёт, бредятина; «Москва-ква-ква» Аксёнова – термоядерный маразм литературного аксакала; «Я – чеченец!» Садулаева – истерика семипудового мужика…

На закуску – не менее зубодробительная подборка от другого маститого российского критика: Гандельсман – пакостник, пошляк; Стругацкие – братья Дурацкие; Маканин – человеконенавистник; Найман – «овощ» в литературе, некондиционный стихотворец; у Арьева и Гордина извилина на двоих одна…

Словесный сифилис, как и было сказано. Цитируя такое, живо понимаешь, насколько сегодня актуально возмущение Николая Лескова: «Читаешь – и глазам своим не веришь, что это напечатано; думаешь – и не додумаешься, что за процесс происходил в голове человека, когда он всё это слагал, исправлял, читал в корректуре и знал, что это писанье его прочтут люди, знакомые с приличиями, с законами форм литературных произведений».

Подобная критика (язык не поворачивается назвать её литературной) выползает из грязных словесных подворотен, а разбор таких высказываний – как принудительное посещение общественного туалета, когда там прорывает канализацию. Оскорбитика опознается по запаху: словесные экскременты дурно пахнут!

Из приведённых примеров складывается собирательный образ критикана: этакий искушённый и умудрённый мэтр, которого настолько достали бездарные писатели и горе-поэты, что он, радея за судьбу Литературы, с высокого штиля перескакивает на площадную брань. Ему, якобы, доступны все языковые стратегии, но «деградация» писателей вынуждает к словесной агрессии.

Леопольд Авербах – советский литкритик, один из лидеров литературной группы «На посту», проводившей политику вытеснения т. н. писателей-«попутчиков» (сотрудничавших с советской властью, но по духу «непролетарских»). Прообраз злобного критика Латунского в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Выходит, буренины-авербахи не возвращаются – они никуда и не девались, просто сейчас заметно увеличилась их плотность на квадратный метр культурного пространства, а злобность возросла в геометрической прогрессии. И напрасно такие псевдокритики воображают себя продолжателями Виссариона Белинского и Дмитрия Писарева, напрасно называют себя модным англицизмом траблмейкеры, если только не перевести его как «создатели мнимых проблем». Белинский говорил: «Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку „Отечественных записок"». Много вы знаете нынешних критиков, способных повторить эти слова?

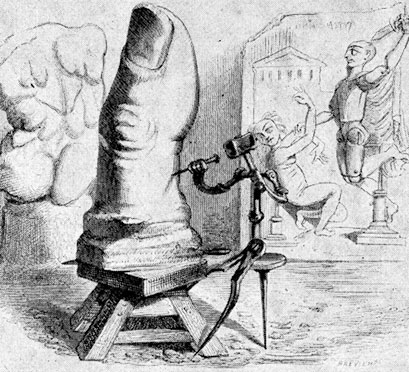

П. Брейгель Старший «Пороки: Зависть» (Invidia, 1558)

В рассказе «Мензура Зоили» изображается мифическая страна критиканов, в которой сначала жили одни лягушки, но богиня Афина-Паллада превратила их в людей. Читаешь гадости невымышленных зоилов – и невольно хочется попросить богиню вернуть жителей Зоили в их исходное состояние…

«Укушенный желаньем славы»

Так Пушкин метко назвал своего обобщённого критика-зоила, имея в виду стремление к публичности, достигаемое такими вот низменными и неприглядными средствами. Обычно тщательно скрываемое, это стремление обнажается в мотивах поведения и в направленности высказываний. «Жёсткая правда» и отчаянно декларируемая «беспристрастность» на поверку оказываются просто злобным самовыражением закомплексованного человека, примитивным сведением счётов и плохо скрываемой завистью. Лихая гоп-компания критиканов как минимум на половину состоит из клонированных Сальери.

Типична и такая ситуация. Некто, возомнивший себя талантливым прозаиком, представляет рукопись на рассмотрение и получает отказ редактора, которым является состоявшийся, признанный писатель. И вот однажды этот некто становится – правильно! – членом жюри литературной премии, на которую номинировано произведение самого отказавшего. Ну как тут не расправить плечики и не размять пальчики? Соблазн велик, устоят немногие. Оскорбитика, как вообще любая речевая агрессия, имеет циклический характер и действует по принципу бумеранга.

«Укушенный желаньем славы» критикан превращает анализ недостатков произведения не только в словесный мордобой, но и в демонстрацию своего превосходства, в психологический прессинг, в публичную рисовку. Затем жест дидактически указующий превращается в жест оскорбительно неприличный: хамская критика как демонстрация среднего пальца. Хотя, может статься, у неё вообще все персты – «мизинцы Булгарина».

Ж. Гранвиль «Палец Бога»

Самое поганое, что всё это безобразие не в последнюю очередь творится с подачи или при попустительстве – опять же! – сторонних, «окололитературных» персон: кураторов литературных мероприятий (стремящихся тем самым привлечь внимание публики), журналистов (охочих до скандалов), редакторов (чужими руками сводящих счёты с неугодными лицами), а иногда даже издателей (полагающих, что ругань повышает продажи). Наибольшая вина, вероятно, лежит на редакторах, поскольку они первые, кто пропускает оскорбитику в печать. А ведь глава официального литературного издания несёт персональную ответственность за его содержание. Публикация, порочащая достоинство писателей, демонстрирует пренебрежение базовыми принципами полемики и нормами нравственности, нивелирует статус журнала, дискредитирует не только его редакционный коллектив, но и всю редколлегию.

Некоторые редакторы пугливо и лицемерно укрываются за известной формулировкой: «Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций». Хотя тут уже явно не «мнения», а прямое пособничество агрессии, разжигание словесной вражды.

Сегодняшняя агрессивная критика весьма далека и от писаревских «разгромов», и от филиппик «неистового Виссариона». Выдающиеся критики XIX века проявляли живейшее участие в писательских судьбах, подлинную заинтересованность в повышении качества словесности, в росте литературного мастерства современников. Нынешние же критиканы озабочены исключительно собственными интересами и отягощены личными комплексами.

Основные приметы и признаки оскорбитики можно обобщить в теории «трёх улик»: агрессор-критикан свидетельствует против самого себя, обнажая, во-первых, невоспитанность (неумение держаться публично); во-вторых, непрофессионализм (непригодность к своему занятию); в-третьих, корысть (стремление извлечь личную выгоду из нападок и вражды).

…Критик тайно лелеет мечту убить писателя. Правда ли это? В какой-то степени да. Мы все ненавидим золотые яйца. Снова эти золотые яйца, слышим мы недовольный ропот каждый раз, когда хороший писатель написал очередной хороший роман. Разве не достаточно омлетов было у нас в этом году?Ажулиан Варне«Попугай Флобера», 1984

Каждый из этих пунктов отражается в особых речевых стратегиях и специфических словесных приёмах. Рассмотрим их по порядку.

Литературно-критическое оборзение

В «лихие 90-е» литкритики вслед за рэкетирами, «братками» и нарождающимися коммерсантами переняли сленг, просторечие, вульгаризмы как ведущую и узнаваемую манеру речи.

Элементарная НЕВОСПИТАННОСТЬ просматривается в очень примитивном, но часто применяемом переходе на личности – прямых обвинительных выпадах, ругательных эскападах.

По содержанию это чаще всего

• указания на отсутствие у автора таланта (бездарь, графоман, посредственность);

• уничижительные обозначения, именования (госпожа авторесса, поэтка, незадачливый беллетрист, горе-литератор, мальчики из раздела прозы);

• употребление пренебрежительно-уменьшительных суффиксов (романчик, стишки, поэмка, повестушка, текстик);

• использование вульгаризмов, грубого просторечия (пописывать, накалякать, кропать, сварганить, состряпать, нашпиговать);

• издевательское словотворчество (стихочтиво, литературный секонд-хенд, попсово-элитарная премудрость);

• глумливые и ёрнические замечания по поводу имён, фамилий (При рождении ему присвоили ник «Пеле» – в честь гения игры, популярной у быдломассы. После апгрейда к никнейму прибавился звонкий английский постфикс «win»; Неудачная фамилия автора [Козлов]: Вильям был форменным цепным козлом соцреализма… Юрий неизвестно чем отличился вообще, а Аня с такой фамилией не так давно пыталась взорвать культурный процесс какой-то неумелой похабщиной);

• насмешки над внешностью (Внешне Прилепин и Садулаев – огромные, заплывшие жиром самодовольные жлобы, но в литературном отношении – это крошки Цахес с клиническим нарциссизмом);

• издёвки над названиями произведений (Тёплый миазм с нашей речки – это и название рассказа, и его содержание – коротко и ясно);

• злобное вышучивание сюжета (Герой-рассказчик в этом тексте, судя по всему, олигофрен, а девушка его тоже олигофреничка и вдобавок нимфоманка, и друг его – олигофрен, слабоумный алкоголик, который помирает, наслушавшись всяких крутых песен и закинувшись горстью таблеток. Ситуация анекдотическая – олигофрен хочет стать ухогорлоносом, – обделаться можно!).

Такие высказывания не имеют никакого отношения ни к анализу, ни к интерпретации, ни к объективной оценке текста, демонстрируя лишь искусственное нагнетание негатива, оголтелую враждебность и неадекватность поведения критика.

Суть оскорбитики блистательно отражена в ёрническом минималистском стихотворении Бориса Констриктора «Текстологу»:Не ссы лайся.

И уж вовсе дико, когда рецензия превращается в пародию или намеренную абсурдизацию произведения.

Всё, к чему прикасается Найман, превращается в топкое словесное болото, и в этом смысле стихи Наймана подобны его же прозе.

Пелевин пишет не книги, а скучные гники, которые надо продавать в хозяйственных магазинах вместе с обоями ‹…› Полиции стоило бы найти Пелевина и проверить, в каком состоянии он находится и не подвергается ли насилию.

Сварганю-ка я «в рамках магического реализма или гротескового натурализма» рассказец под названием «Песатель Уйда»; начну его так: «Этого странного человека в очках все прозвали Песатель Уйда, и у него на пояснице был маленький хвостик…».

Ещё раз уточним: такое пишут не дебильные подростки в соцсетях, не гопники на заборах, а весьма известные и авторитетные специалисты.

Нападки могут быть и не откровенно хамскими, но более тонкими, псевдоэтикетными. Для этого тоже имеется целый арсенал словесных средств: анекдоты, аналогии, метафоры, эвфемизмы. Например, можно сказать, что книга написана «плохим, корявым языком» – а можно предположить, что «у автора, наверное, русский язык как иностранный». Можно дискредитировать сюжет определениями «скучный», «затянутый», «нелогичный» – а можно сказать, что, мол, «это скорее всего первый опыт N. в прозе». Дебютанта можно унизить лобовым замечанием «лучше бы вообще не лез в литературу!» – а можно не менее обидно уязвить прибауточкой или припечатать пословицей вроде «Первый блин комом», «Глаз видит – зуб неймёт».

Вот пара более развёрнутых примеров.

Так и представляешь, как автор одной рукой печатает свои рассказы, а другой подстёгивает вялого пегаса воображения, и оба процесса протекают ни шатко, ни валко.

Довольно быстро выясняется, что автор, как опытный резидент, личным опытом опасных связей с читателем делиться не желает, маскируя правду за чужими выдуманными «легендами». Герои, сюжетные ходы, язык, да и название книги – всё напоминает фильмы эпохи перестройки, снятые на мутноватой плёнке «Сеема», столь же далёкие от реальности, как и от искусства…

Трусливое воинство

Явный НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ оскорбительной критики обнаруживается прежде всего по отсутствию аргументов либо их подмене ярлыками и субъективной эмоциональностью. Ещё в 1760-х гг. Дени Дидро в философском диалоге «Племянник Рамо» вывел обобщённый образ гонителя творческих личностей, который называет себя «храбрым вождём трусливого воинства». По сути, это социальный паразит, кормящийся от чужого труда, чужого творчества, чужой судьбы.

Компетентный специалист обосновывает свои позиции, приводит конкретные доводы, некомпетентный – просто клеймит произведения ничего, по сути, не значащими словами: низкопробный, вторичный, однобокий, рыхлый, бессмысленный, примитивный, нечитабельный.

Въедливый профессионал оперирует литературоведческими терминами и категориями, банальный зоил – заменяет их заполошными выкриками вроде редкостная ерунда, стыдно за автора, читать такое просто страшно, это чудовищный кошмар, сюжетец так себе, извращённая псевдоинтеллектуальная мертвечина, картонные идиотические персонажи, тупейшие напыщенные диалоги…

Хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права…MB. Ломоносов. «Рассуждение об обязанности журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии», 1755

Навешиванием ярлыков можно разрушить любой сюжет, дискредитировать любую идею, уничтожить любой текст. Причём в отсутствие прямой обратной связи писатель не может возразить критикану, опровергнуть его заявления. Профнепригодность критика ещё очевиднее, когда словесный ярлык превращается в клеймо: поэт X. – безнадёжный графоман; прозаик Y. как всегда в своём репертуаре; не ждите от драматурга Z. никаких творческих открытий; приличные люди давно уже не читают N. и т. п.

Вот пара реальных примеров из рецензий.

…Он не умеет построить композицию. Он не умеет украсить сюжет деталями. Он неумеет составить слова…

…Назвать опусы Аствацатурова романами означало бы сказать незаслуженный комплимент. Ибо формальные признаки изящной словесности здесь напрочь отсутствуют: сюжет издох в эмбриональном состоянии; композиция откровенно лоскутная, клиповая; стиль балансирует между анекдотами про Вовочку и школьным сочинением…

По части непрофессионализма проходит и безапелляционность суждений – монополизация истины, присвоение верховного права единолично определять судьбу текста: На самом деле, к сожалению, сразу видно, что за этими стихами ничего не стоит, автор просто не умеет писать. При этом рецензент может лицемерно прикрываться якобы «прописными истинами», «аксиоматическими положениями», а на самом деле – сомнительными стереотипами, бездоказательными утверждениями, невесть кем установленными конвенциями.

Подчас критикан вообще не утруждает себя разбором произведения. И правда, зачем? Если (очередная цитата) от текста исходит мутная мрачность и некоторый запашок. Грязненькая книжка. По сюжету полная бессвязица… И. можно было бы разобрать по косточкам, да не стоит оно того. Нет, не триллер и не интеллектуальный.

А ведь отсутствие аргументов при наличии претензий уже само по себе оскорбительно! Впрочем, как и наоборот: аргументы обнуляются оскорблениями.

Ничуть не лучше подмена аргументов и примеров нелепым крючкотворством, мелочными придирками. Объектом таких нападок чаще оказывается поэзия – «слабый пол» литературы, наиболее уязвимый в смысловом плане.

У. Хогарт «Первая стадия жестокости» (1751)

Вот, например, строчки из подборки Татьяны Риздвенко: «И всё оно – от хвостика до пяток – довольства целомудренный придаток». Это, оказывается, о яблоке. Правда, не совсем понятно, где у яблока пятки и почему довольство бывает с придатками, одним из которых и является в данном случае ногастый фрукт.

Этак можно препарировать кого угодно: классика и современника, мэтра и дебютанта, гения и графомана. Было бы желание!

Есть негласное, но непреложное правило полемики, незыблемый риторический закон: чем серьёзнее претензия – тем весомее должна быть аргументация. Несостоятельность критиканства определяется его бессмысленностью.

Итак, оскорбитика не приращивает знания ни о конкретном произведении, ни о творчестве писателя, ни о литературном процессе в целом – она свидетельствует лишь о некомпетентности рецензента.

Невеликий комбинатор

Оскорбительная критика сопряжена также с ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ВЫГОДЫ. У критикана всегда имеются побочные мотивы и дополнительные стимулы ругать, издеваться, порочить:

• безнаказанность («Ничего мне за это не будет!»);

• месть («Вот удачный повод свести личные счёты!»);

• рисовка («Я смелый / влиятельный / остроумный»);

• дурное настроение («Всё достало!»);

• борьба за влияние, ресурс, иерархию («Сейчас они у меня, голубчики, попляшут…»);

• уже упомянутая зависть («Почему я не могу писать так же, как автор X.?»).

Как распознать побочную мотивацию? Часто она обнаруживается в нездоровом интересе к частной жизни писателя, в упоминании каких-то внелитературных либо недостойных (с точки зрения критикана) занятий:

Гламурная молодая особа, пописывающая статейки для русской версии «Космополитена» и сочиняющая стишки о пленительной загранице.

…Собственно, и сам автор – личность амбивалентная: сотрудник газеты «Завтра» и, по совместительству, продюсер девичьей группы «Фейсконтроль». Широк человек, я бы сузил…

Корысть угадывается и в пристрастии критика-хама к инсинуации – преднамеренному сообщению отрицательных сведений (в том числе и клеветнических) с целью опорочить адресата. Например, рецензент утверждает, что автор, бурно возжаждав богатой премии, решил идти к ней по проверенной тропе госзаказа. Или будто премию вручили писательнице гнилые московские и питерские интеллигенты, и раскручивать её будут они же, ибо, кроме них, она никому даром не нужна.

К подобным комментариям близки оскорбительные намёки, измышления. Не стоит искать тут каких-то глубоких мыслей или выстраданных откровений. Ведь всё это было, есть и будет в мыльных операх, которые, надо думать, V. смотрит чаще, чем читает книги.

Иногда наветы отражены уже в заголовках рецензий.

Сахарный прилипала. О литературно-финансовой пирамиде ОАО «Захар Прилепин».

У. Хогарт «Вторая стадия жестокости» (1751)

X. Бальдунг. Не произноси ложь (1517)

Лауреат «Русской премии» Владимир Гандельсман: пошляк или пакостник?

Зачем лепить героя из пьяного географа?

И т. п.

Побочность мотивации обнажает ещё одно свойство оскорбитики: она всегда лживая, поскольку в ней изначально подменяются все базовые компоненты – содержание, форма, цель, результат.

Оскорбительная рецензия шита белыми нитками, а её автор, в отличие от Остапа Бендера, не «великий комбинатор», а мелочный, ничтожный и совсем не обаятельный человечек.

Инвектократия

Выход отдельных примеров оскорбитики на уровень социокультурных обобщений позволяет говорить об инвектократии – утверждении инвективы как доминантного речевого кодекса и легитимной поведенческой стратегии. Критиканство становится самодовлеющим форматом публичного диалога о литературе.

Инвектократия замещает свободу слова словесным произволом, исходя из ложного постулата: якобы правду можно высказать только с помощью оскорблений и обвинений.

Инвектократия подменяет демонстрацию профессиональной компетенции языковым насилием, репрессивной словесной властью, деструктивным речевым воздействием.

Инвектократия создаёт пространство смысловой пустоты, семантического вакуума, поскольку не генерирует ничего нового, полезного, значимого, вызывая лишь искусственный всплеск негативных эмоций и нездоровое брожение умов.

И ещё: сохраняя неизменность сути, инвектократия постоянно мимикрирует, подстраивается под модные образы, тенденции, стили и наращивая речевой потенциал. Так в каждой последующей модели бритв увеличивается количество лезвий. В моде то горластый провокатор, то играющий словесными мускулами брутальный «правдоруб», то доходящий до полного бесстыдства циник, то змееподобный «Макиавелли»… Все узнаваемые, в общем-то, типажи.

Инвектива (лат. invectiva oratio – бранная речь ← invehor – бросаюсь, нападаю) – словесная брань, ругань, хула, обличение, осмеяние.

Универсальность инвективы и её органичность современному формату публичности абсолютно очевидны. И дело не только в известной шутке «Русский человек матом не ругается – он на нём разговаривает». Дело в том, что словесная брань выполняет в современном обществе целый ряд ранее не свойственных (либо в меньшей степени присущих) ей функций.

Во-первых, это способ оперативного самопродвижения говорящего/пишущего. Молодой и пока мало известный критик строчит серию ругательных текстов, замаскированных под ежемесячные обзоры, – и тут же обретает славу принципиального и непредвзятого обличителя бездарностей.

У. Хогарт «Высшая степень жестокости» («Совершенная жестокость»), 1751

Во-вторых, инвектива – форма лёгкого самоутверждения. Так, попав в жюри престижной литпремии, неоднократно цитировавшийся выше «авторитет» тут же облил помоями едва ли не всех номинантов, которым доселе молча завидовал.

В-третьих, экспрессивность и эпатажность инвективы – это подходящая возможность публичного самовыражения. Получив в распоряжение страницы журнала, другой известный зоил немедленно загадил их хамскими выпадами против писателей.

У критиков дубовый вкус.

А ты стоишь, как Иисус.

И слышишь – пень толкует с пнём:

Распнём. Распнём его. Распнём.Вадим Шефнер

В современном мире инвектократия становится всеобъемлющей и тотальной. Отрицательными эмоциями и деструктивными намерениями, провокациями и скандалами, злобой и руганью питается сейчас не только литературная, но и театральная, и кинокритика. То же самое – на политических трибунах и в школьных классах, в общественном транспорте и на семейных кухнях, в виртуале (онлайн) и в реале (офлайн). Склока, перебранка, словесные баталии стали востребованным визуальным форматом, судя по высочайшим рейтингам телепередач вроде «Пусть говорят», «К барьеру!», «Поединок».

Инвектократия затрагивает не только автора, но и читателя. Авторитетный критик, анализируя (в положительном ключе!) роман Владимира Маканина, гневно заявляет: Неужели читатели «Асана» – все поголовно – идиоты, неспособные выявить литературную условность?

У оскорбитики не только писатели – бездари, но и читатели – дураки. При этом у неё имеются не только прямые последователи, но и пассивные сторонники. Так, один известный критик настаивает на том, что фигура хама оформляет и упорядочивает аморфный литературный быт и позволяет ему быть. Другой утверждает, что нам нужны десятки, много десятков Бурениных. Третий вообще сокрушается по поводу того, что в нашей литкритике «пространство ругани» сведено к жалким резервациям…

Метафизика критиканства

Каковы внутренние механизмы и особенности оскорбитики в современном культурном пространстве?

Казалось бы, запрет на хамство в профессиональном диалоге – железная аксиома. Однако в обыденном сознании неизменно живёт интерес ко всякого рода скандалам. Причина известна и очевидна: словесная грязь может быть болезненно привлекательной – и её «потребитель» часто впадает в эйфорию, заворожённый чужими склоками, как телезритель – кадрами криминальной хроники или репортажа с места катастрофы. И противно, и любопытно.

Кроме того, «героями» здесь нередко становятся те, кто громче крикнет, смачнее выругается, злее припечатает – такова грешная человеческая природа. Срабатывают также механизмы коллективного поведения и цепной реакции: «Я работаю в хору: все орут – и я ору».

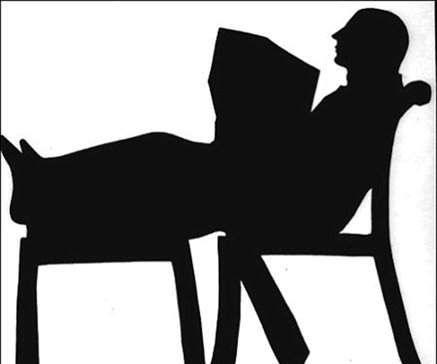

Наконец, бытует достаточно устойчивое мнение, будто разгромная критика стимулирует сочинителя к повышению качества произведений и развивает самокритичность. Здесь вспоминается знаковое стихотворение Байрона «На смерть поэта Джона Китса».

М. Хант. Силуэт Джона Китса

Кто убил Ажона Китса?

– Я, – ответил свирепый журнал,

Выходящий однажды в квартал, –

Я могу поручиться,

Что убили мы Китса!

Нападая на дебютанта Китса, влиятельный критик Джифорд – английский бурении – обвинял его в бездарности и отсылал в «аптекарскую лавочку готовить пластыри».

Джордж Гордон Байрон ввёл в обиход XIX века выражение «жизнь угасла от журнальной статьи» (snuffed out by an article).

Г. Т. Алкен «Травля собаками привязанного быка» (1903)

Легко приписывая себе мнимые заслуги «улучшения» литературного процесса, «совершенствования» писательского мастерства, зоилы не демонстрируют ничего, кроме самомнения, душевной глухоты и непонимания психологии творчества. По признанию Корнея Чуковского, вполне возможно, Россия гордилась бы не только гениальными картинами, но и романами Ильи Репина, если бы не многолетнее глумление критиков над его литературными опытами.

Однако если раньше образованной и прогрессивной частью общества подобное поведение оценивалось более-менее чётко и однозначно, то сейчас снижен порог объективности восприятия – и оскорбитика вот-вот достигнет критической массы. Возникает ситуация всеобщего неразличения: агрессия отождествляется со смелостью, жестокость – с принципиальностью, бесстыдство – с искренностью, бесцеремонность – с прямотой, скандальность – с правдоборчеством.

Заурядный буян и словесный дебошир обретает романтический ореол «борца за свободу слова», «провозвестника новой истины», «ниспровергателя дутых авторитетов», «принципиального, неравнодушного, неподкупного». Хамство начинает восприниматься чем-то естественным, дозволенным и едва ли не нужным современной культуре. Так литературная критика деградирует в механическую репрессивную функцию, а сам критик превращается в критикана с плетью вместо пера.

При этом укореняются двойные стандарты поведения и речи, возникает путаница важных понятий.

Во-первых, получается, будто критик имеет право оскорблять, а писателю остаётся утирать плевки и стыдливо молчать в тряпочку. Выходит, критик – эстет и гурман, а писатель – официант и лакей «кушать подано»? Критики говорят – писатели молчат. Иезуитская логика. Оскорбитика похожа на популярную средневековую английскую забаву – травлю привязанного быка.

Во-вторых, критикан демонстрирует способность быстро менять маски сообразно обстоятельствам: в нужный момент де Сад заливается, как Саади. Например, один рецензент, чьи хамские эскапады уже цитировались, гордо заявляет: Мы вообще против того, чтобы современная литература наполнялась уголовщиной. Апо поводу употребления мата в рецензируемом романе он же лицемерно вздыхает: Ничего не поделаешь, на таком языке коммуницирует современная ментальность, вернее, носители этой менталъности.

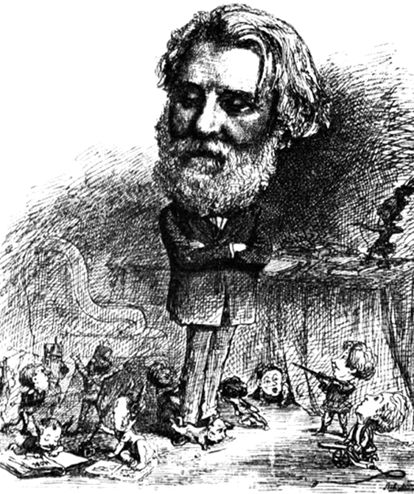

А. Лебедев «Иван Тургенев и его критики»

В-третьих, уличённый зоил тут же принимает позу картинно героическую («Ага, получили по заслугам!») либо жертвенную («Мои слова вырвали из контекста!») – и сразу собирает группу поддержки, находит сторонников, приспешников и защитников. Едва стоит кинуть камень в трясину хамской критики, как она вспучивается гневно-истерическими воплями о «попрании демократических основ» и кликушескими причитаниями о «посягательстве на свободу слова». Ни дать ни взять – фамусовское общество, что фарисейски прикрывает рот ладошкой и возмущённо шипит: «Ах! боже мой! он карбонари!»

Оскорбительная критика дискредитирует саму процедуру анализа произведения, порочит профессию литературного критика, препятствует встраиванию художественного текста в культурный контекст. Так Зоил становится ещё и Геростратом.

«Не трогай мои круги!»

А что же сами литераторы? В былые времена они обрушивались на критиков-зоилов едкими эпиграммами, фельетонами, открытыми контрвыступлениями в прессе. В числе обличителей – Пушкин, Баратынский, Тургенев, Тютчев…

Константин Случевский под градом насмешек журнала «Искра», публиковавшего неудачные фрагменты его стихов, надолго исчез из литературного пространства, но затем выпустил три брошюры под общим названием «Явления русской жизни под критикою эстетики» (1867) – против неэтичных выступлений Чернышевского и Писарева.

Пускай от зависти сердца зоилов ноют.

Вольтер! Они тебе вреда не нанесут…

Питомца своего Пиериды покроют

И Дивного во храм бессмертья проведут!Фёдор Тютчев

Тургенев в 1878 году написал сатирическую миниатюру «Писатель и критик».

Зоил приходит в рабочий кабинет к литератору и выражает удивление по поводу того, что после всех нападок тот всё ещё продолжает сочинять. Писатель напоминает критику басню о лисе и кошке: первая попалась несмотря на все свои хитрости, а вторая только и могла, что залезть на дерево, – так и спаслась от собак. Затем писатель огорошивает критика сообщением о том, что тот стал комическим персонажем его книги. И в конце добавляет: «Я надел на вашу разумную голову шутовской колпак – и будете вы в нём щеголять перед потомством».

Более жёсткий, а главное адресный приём творческой мести использовал Михаил Булгаков: сделал досаждавшего ему Авербаха прототипом Латунского. Среди современных авторов так поступают немногие. Из самых известных примеров – «питающийся сырыми повествовательными предложениями» комически убогий Недотыкомзер и упавший в деревенский туалет «худенький мужичок с похмельным лицом» Бесинский из романов Виктора Пелевина – персонажи, в которых легко узнаваемы маститые критики – обидчики писателя. А вот Сергей Лукьяненко сначала долго ругался с напавшим на него сетевым критиком, а затем изобразил его в «Последнем дозоре» как «мелкого, слабоумного серийного вампира».

Обличить злобного критикана в художественном произведении – способ, конечно, занятный, но довольно сомнительный. Во-первых, стоит ли тратить литературную фантазию на зоила – не слишком ли много чести? Во-вторых, пройдёт от силы лет двадцать – и зоил будет благополучно забыт, новое поколение читателей уже не опознает его в отрицательном персонаже, а уточняющие текстовые сноски и комментарии обычно интересны лишь специалистам.

Другое дело, когда создаётся собирательно-обобщённый образ – и протест против оскорбитики выходит на уровень типизации. Яркий пример – в одном из эпизодов романа Дэвида Митчелла «Облачный атлас» (2004): популярного писателя на презентации его новой книги публично оскорбляет воинствующий критик и тут же… падает с балкона многоэтажного здания.

Есть и более конструктивный приём самозащиты – по Станиславу Лему: «Делать добро из зла, если больше его делать не из чего». Так, фантаст Алексей Шведов предлагает использовать деструктивную критику как «стимулятор» и приводит следующий пример.

Редактор-критик-писателъ Никитин из «Вавилона», желая опубликовать мой «Рикошет», выбросил из него два самых важных эпизода, посчитав их ненужными. На радостях я написал новый рассказ, где суть этих самых эпизодов вывел на весь экран, так сказать. Н одного из героев назвал его именем.

Правда, как видим, без упоминания имени обидчика здесь всё равно не обошлось.

Однако в целом публичное поведение наших авторов, признаться, изумляет не меньше, чем поведение распоясавшихся критиканов. «Невольники чести» нынче не в моде. Становясь жертвами оскорбительных нападок, большинство писателей либо просто молчат, либо даже… нападают на своих защитников. Типичные суждения-заблуждения: «это мелочно» (варианты: глупо, несерьёзно, бессмысленно, неэффективно); «реагируя на агрессивную критику, я буду выглядеть смешно»; «писателю на роду написано терпеть». Этак, не ровен час, дойдёт до симпатий к агрессорам. Стокгольмский синдром.

Г. Куртуа «Смерть Архимеда» (гравюра по картине). XIX в.

К тому же, вот ещё что странно и удивительно: мы обычно жалуемся на тех, кто мешает нам качественно потреблять (товары, услуги), но чаще бездействуем, когда нам препятствуют производить (идеи, тексты). Обида на продавца или официанта побуждает незамедлительно отреагировать: потребовать Книгу жалоб, написать гневный пост в интернете, обратиться в Общество защиты прав потребителей или даже в суд. А вот пинки да подзатыльники от критиков воспринимаются как нечто такое, что можно молча проглотить. Так формируется очередной замкнутый круг агрессии.

…Всё дело в том, чтобы научиться утираться. Плюнут тебе в морду, а ты и утрись. Сначала со стыдом утёрся, потом с недоумением, а там, глядишь, начнёшь утираться с достоинством и даже получать от этого процесса удовольствие…Братья Стругацкие«Гадкие лебеди», 1967

Разумеется, везде и всему есть мера. Если вскрикивать по любой мелочи, отвечать на всякую грубость – недолго превратиться в невротика, прослыть мнительным и вечно обиженным типом. Но когда писатель получает плевок в лицо и высокопарно заявляет, что он «выше этого», или равнодушно бубнит, что ему «всё равно», хочется зло иронизировать: раз так – да здравствует инвектократия! Виват бурениным-авербахам! Пусть возрастает число оскорбительных слов на квадратный сантиметр рецензии! Да будут высечены словеса бранные на скрижалях славных писательских биографий!

Но ведь есть же способы противостоять хамству, не роняя достоинства, избегая ответной агрессии. Например, бойкотировать хамов, отказываясь от совместного участия в творческих мероприятиях, от присутствия рядом с ними на страницах печатных изданий. Ещё – открыто называть имена зоилов и (очень важно!) приводить цитаты, содержащие явные издёвки и конкретные оскорбления, а не просто негативные оценки. На нашу публику дословные цитаты действуют пока ещё более-менее эффектно и убедительно.

В одном из писем критику и поэту Петру Плетнёву Пушкин писал: «Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина ‹…› Знаешь ли что? У меня есть презабавные материалы для романа: Фаддей Выжигин. Теперь некогда, а со времени можно будет написать это». Мы традиционно привыкли воображать «солнце русской поэзии» в более благостном и гармоничном облике. Но Пушкин так писал, потому что ему было больно, очень больно – и за своё творчество, и за всю нашу словесность. Пушкин не прощал и не смирялся. А нынешние писатели смиряются и терпят, терпят, терпят…

Современность ставит нас в ситуацию предела ответственности: либо уважение к литературе – либо оправдание хамства. Примирить эти позиции невозможно, и спорить тут – увы! – не с чем.

Когда убийца ворвался в дом Архимеда и растоптал нанесённые на песке чертежи, Архимед выкрикнул ему в лицо: «Nolitangere circulos meos!» (лат. «He касайся моих чертежей!»; букв. «Не трогай мои круги!»). За неповиновение Архимед был тут же убит. Наивный и глупый человек, правда?..

У. Хогарт «Воздаяние жестокости» (1751)

Выйти из зоны зла

28 марта 1936 года в ленинградском Доме писателей произошёл из ряда вон выходящий случай: прямо из зала собрания, на котором обсуждалась борьба с формализмом в литературе, исчез прозаик Леонид Добычин…

Его и раньше дружно травила советская критика, обвиняя в подражании Джеймсу Джойсу (Ефим Добин), именуя не иначе как «наш ленинградский грех» (Наум Берковский). «Шестнадцать истерик (рассказов) этой позорной книги представляют, собственно говоря, разговоры ни о чём. Купола, попы, дьяконы, ладан, церковная благодать, изуверство, увечные герои и утопленники наводняют эту книгу», – злобствовал Осип Резник на страницах «Литературной газеты».

…После разгромного обсуждения дали наконец слово писателю. Добычин поднялся на кафедру, обвёл взглядом толпу своих хулителей и после паузы глухим голосом произнёс всего одну фразу: «К сожалению, с тем, что здесь было сказано, я не могу согласиться». После чего вернулся в зал – и… больше его никто никогда не видел. По одной версии, Добычин утопился в Неве, по другой – уехал неизвестно куда.

На самом же деле не важно, было то бегство или самоубийство. Исчезновение писателя – символический трансгрессивный жест: выход из «зоны зла», враждебной среды, самовыпадение из системы жизненных координат, в которой невозможно подлинное творчество.

Конечно, историю Добычина (как и Булгакова, и многих других) можно целиком списать на порочность советской идеологии и представить лишь как пример политических репрессий. Но основой оскорбитики становится любая идеология. Оскорбитика отыщет рациональные основания во всяком государственном устройстве.

Последнее письмо Леонида Добычина завершается такими словами: «Меня не ищите, я отправляюсь в далёкие края». Добычин не пропал и не погиб – остался человеком-невидимкой русской литературы, вечным обличителем всех, кто понимает критику как казнь. Убийство текста, убийство писателя, убийство творчества.

* * *

В середине XVIII века известный британский художник-график Уильям Хогарт выпустил серию из четырёх дидактических гравюр, которые демонстрировали превращение распущенного ребёнка по имени Том Нерон в настоящего закоренелого преступника.

Первая гравюра знакомит нас с жестоким мальчишкой, втыкающим стрелу в прямую кишку собаки. Обратим особое внимание: мучителя окружает группа «болельщиков» из числа таких же гадких, бессердечных сверстников. Они же выжигают факелом глаза птице, забрасывают камнями петуха, привязывают кость к хвосту собаки, подвешивают кошек и выбрасывают их из окна…

На второй гравюре мы видим уже взрослого Тома, который служит кучером и жестоко обращается с лошадью, выбивает ей глаз. Здесь также символичны сопутствующие образы: пастух до смерти истязает ягнёнка; уснувший возчик давит играющего на мостовой ребёнка; пассажиры опрокинутой повозки – не кто иные, как адвокаты. И вот разъярённый бык подымает на рога одного из своих мучителей…

Третье изображение представляет Тома Нерона уже профессиональным вором и убийцей своей беременной любовницы. Здесь особо выразительная деталь – выпавшая из сундука девушки книга с надписью: «Бог мстит за убийство».

Наконец, на четвёртой гравюре Тому Нерону выносят смертный приговор, казнят его через повешенье и подвергают тело публичной вивисекции. Хирурги вынимают у трупа глаз, собаке отдаётся на съедение сердце, а кости предполагается сварить. Процедура проходит в окружении указующих друг на друга скелетов боксёра и разбойника. Лицо мертвеца искажено от боли – фантастическая деталь для усиления эффекта.

Графическая притча Хогарта отлично проецируется на современную культурно-речевую ситуацию. В героях этой сколь жуткой, столь же и поучительной истории легко узнаваемы макабрические персонажи нынешнего литпроцесса: злобные критиканы, солидарные с ними редакторы, подпевалы-журналисты, циничные подражатели, равнодушные наблюдатели, авторы-жертвы…

История Тома Нерона – это и наглядное пособие о том, как, многократно и безнаказанно повторяясь, мелкая гадость становится большим преступлением, отдельная жестокость оборачивается всеобщим злом. Но зло всё же наказуемо. И «повозка адвокатов» когда-нибудь да опрокинется. А книги содержат убийственные истины.

Назад: Глава 19. Паракритика: современный способ говорить о литераторе

Дальше: Глава 21. Нескромная сумма скромных мнений. Литература и экспертократия