Книга: Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

Назад: Глава 18. От Белинского – к буктуберу. Краткий очерк новейшей критики

Дальше: Глава 20. Оскорбиновая кислота. О критике ругательной и хамской

Глава 19. Паракритика: современный способ говорить о литераторе

Теперь всё подлежит критике, даже сама критика.В. Г. Белинский

В рассуждениях всякой критики непременно подразумевается и суждение о себе самой…РоланБарт

Литературная критика символически отражает социокультурную ситуацию эпохи. Разбирая и оценивая какой-либо текст, критик одновременно описывает и комментирует контекст своего времени, даже если специально не ставит такую задачу. Фактически любая рецензия, всякий отзыв – это своего рода заархивированный файл культуры на определённом этапе её развития.

Общее место современных социальных и гуманитарных наук – указание на обеднение смысла под натиском формы. И давление это оказывается столь сильно, что смысл либо расплющивается и растекается в речевом пространстве (становится демагогией), либо бесконечно ускользает (превращается в софизм), либо подменяется и делается мнимым (деградирует в симулякр).

Постиндустриальное общество, как кэрролловский белоперчаточный Кролик, столь же элегантно и щепетильно «сверяясь с часами», сталкивает словесную культуру в пропасть бесконечных зеркальных отражений. Вместо извлечения первичных и подлинных смыслов порождаются (литературой) и транслируются (критикой) суррогаты, видимости, мнимости.

В такой ситуации литературному критику гораздо сложнее, чем писателю, ведь художественное произведение по отношению к действительности – реальность второго рода, а критическая статья – реальность уже третьего порядка. Закидывая невод в попытке что-то выяснить (самому) и объяснить (читателю), критик получает улов наблюдений и впечатлений. Но многое из выловленного оказывается с довесками пара-, квази-, псевдо-…

Что такое паракритика

Литературная критика – транскрипция книги в обществе. Основная цель подлинной критики – включить произведение в общекультурный оборот, совместив по всем возможным точкам сферу реального и сферу художественного. Поскольку критика – высказывание вторичное («слово о слове»), то её основная деятельность заключается в создании знаковой системы, адекватной литературному произведению, соотнесённой и интегрированной с ним. Примерно это подразумевал Пушкин в своём знаменитом суждении о том, что «писателя надо судить по законам, им самим над собой признанным».

Однако информационный поток всё более неуправляем, требование оперативного реагирования на новые тексты всё выше, а качество экспертных оценок – как следствие – всё ниже.

Информация о произведении не переходит в знание о нём. Системность анализа разрушается фрагментарностью восприятия текста (факта, события). Публичная полемика деградирует в набор частных мнений. Контекст (системно организованное, упорядоченное и осмысленное пространство) заменяется контентом (механическим информационным наполнением).

Культурная ценность сводится к материальной стоимости. Произведение становится таким же товаром, как джинсы или колбаса. Автор и читатель превращаются в ППП – Производителя / Потребителя Печатной Продукции. Литературная критика постепенно перерождается из института в индустрию.

Так возникает паракритика – процесс отклонения литературного анализа от непосредственного разбора-оценивания произведений в сторону решения побочных (внелитературных, окололитературных) задач.

Одновременно паракритика – это и создаваемые описанным способом тексты о литературных произведениях. В таких текстах заметна деконструкция традиционной литературной критики под влиянием постиндустриального общества.

Главное отличие паракритических текстов от подлинно критических – подмена или искажение исходных функций и задач. При этом паракритика не аналог паралитературы. Эти понятия рядоположены, но не тождественны.

Паралитература – явление массового сознания постиндустриальной эпохи, отражение её основных принципов и стереотипов в художественных текстах. Синонимы паралитературы: массовая литература, формульная литература, тривиальная литература, «низовая» литература, сублитература, беллетристика.

Паракритика – постиндустриальный феномен мышления и речи, господствующий в настоящее время формат восприятия и обсуждения литературных произведений. Это форма существования критики в современном мире и культурный продукт общества сверхпотребления (англ. consumer society). В отличие от паралитературы, паракритика – понятие нейтральное, безоценочное.

Паракритика также и не синоним низкопробной, беспомощной или ругательной критики (гл. 20). Среди типично паракритических текстов немало достаточно профессиональных, принадлежащих авторитетным специалистам и вполне доброжелательных по отношению к авторам и произведениям. Проблема – в самом способе анализа и оценки.

Наконец, паракритика и не синоним глянцевой критики (гл. 18), разве что лишь её частная разновидность. «Маркетизация» и «эстрадность», завлекательность и игра обнаруживаются не только на страницах массовых изданий, в таблоидах и рекламных роликах, но и в толстых журналах, даже в академических узкоспециальных публикациях.

Паракритика – во многом следствие и, одновременно, проявление экспертократии (гл. 21). Как экспертократ ассоциирует себя с чем-то «вне» экспертизы – так и паракритик отождествляет себя с чем-то «около» литературы. И там, и там – уклонение от исходных профессиональных задач: диагностики, идентификации, прогнозирования, поиска оптимальных решений в ситуациях, требующих специальных знаний и компетенций.

Согласно древним представлениям, Земля стояла на трёх китах – так и паракритика стоит на семи опорах, имеет семь основных опознавательных признаков. Рассмотрим их подробнее и проиллюстрируем реальными примерами из литературных обзоров, рецензий, статей, дискуссий. Но предварительно сделаем важное пояснение: здесь и далее цитируются (курсивом) только официальные источники, но фамилии авторов цитат не указываются – во избежание упрёков в тенденциозности и переходе на личности, а также для типизации описываемых явлений. Авторство (кому интересно) без труда устанавливается обращением к поисковой системе интернета.

«Намёки тонкие на то, чего не ведает никто»

Не ищи заговор там, где всё объясняется глупостью. Смягчив эту общеизвестную сентенцию и приспособив к обсуждаемому предмету, получаем: не ищи ложных объяснений авторскому замыслу. «В мире, в котором медиа заменили нам природу, конспирология является новой теологией», – справедливо констатирует Борис Гройс. Первый признак паракритики – подмена онтологии конспирологией.

Давайте согласимся: литературную стратегию каждый писатель выбирает самостоятельно. И она – любая! – оправдана, если произведение состоялось: нашло читателя, инициировало дискуссию, имело общественный резонанс. Однако в современных условиях критику бывает сложно (или некогда, или лень, или невыгодно) искать недостающие звенья в понимании произведения. Проще их… изобрести. Причём так, что выдумка сама по себе отменяет значимость ненайденных звеньев. «Намёки тонкие на то, чего не ведает никто», – как писал классик. Вот лишь несколько ярких иллюстраций.

Я уверен, что Маканин нарочно напихал в роман «Асан» косяков, чтоб дать поработать критикам. Это такой гибрид халатности и провокации/самопровокации… Маканин сознательно нереалистический писатель.

Или: Сенчин придумал приём: пожертвовать ферзём. Он сдал в свой роман самого себя – сократил дистанцию между автором и жизнью до минимума, чем обеспечил себе тактическое преимущество. Во-вторых, надул: вместо себя умудрился втолкнуть в роман предварительно сконструированного двойника, робота-андроида.

Или даже так: Проект «Пелевин» пишется уже давно не одним человеком, а коллективом, который пользуется архивом автора (который является в свою очередь лишь сентиментальным бредом да ещё плюс ворованными идеями у Карлоса Кастанеды и буддистских учении), и на этой основе этот негроидный коллектив пытается дополнять реалии мира под обложку новой книги.

От суждений подобного толка рукой подать до идеи Нового Мирового Порядка (лат. Novus Ordo Mundi) в современной литературе! Конспирология – лакомый и лёгкий, но ложный метод осмысления действительности, ведь далеко не всякое современное произведение – «Маятник Фуко».

Литературное мерчендайзерство

Паракритика прочно закрепила рубрикационно-нишевый подход к ранжированию писателей и классификации текстов. Второй её признак – анализ формата вместо анализа текста. Рецензенты, обозреватели, колумнисты с поистине маниакальным упорством расставляют авторов на полки форматов, втискивают в рамки жанров, очерчивают границы творчества. Аналогично термину «формульная литература» американского исследователя массовой культуры Джона Кавелти, впору ввести понятие формульной критики.

Основных ниш три: «массовка» (развлекательная беллетристика, жанровая проза); «элитка» (интеллектуальная проза и высокая поэзия); «арт-мейнстрим» (жанровые произведения, но высокого литературного уровня). Всё, не вписавшееся в эту систему, – «неформат» и оттого часто «неликвид». Исследование содержания произведения замещается в паракритике описанием способа раскрытия темы.

Текст становится феноменом книгоиздания, а не явлением словесности. Оказывается, что мерчендайзерство – популярная специальность не только в сфере торговли, но и в области литературы. И это тоже характеризует паракритику как постиндустриальный феномен, хотя сам подход постепенно складывается и оформляется в заметную тенденцию уже на излёте индустриальной культуры.

Умберто Эко приводит сколь уморительные, столь же и типичные суждения критиков.

Не думаем, чтобы эта вещь пользовалась спросом на рынке детской литературы (о «Моби Дике» Мелвилла).

Истории о животных в США будет невозможно продать (о «Скотном дворе» Оруэлла).

Кажется, эта девушка не видит и не чувствует, как можно поднять эту книгу над уровнем обыкновенного курьёза (об Анне Франк и её «Дневнике»).

Сейчас подобные оценки воспринимаются с улыбкой, но лишь потому, что речь идёт о всемирно признанных писателях и произведениях, ставших литературной классикой. Но точно такие же оценки современных, ныне живущих авторов воспринимаются со всей серьёзностью. Даже самый просвещённый читатель зачастую верит критику и охотно вторит ему.

Такая вера и такая готовность подкрепляются тремя основными стимулами: громкое имя автора, яркое публичное событие, злободневность текста. Всё прочее – по остаточному принципу.

Выходит очередной роман Пелевина, Прилепина, Сорокина, Шишкина, Улицкой – сразу шквал мнений, волна рецензий. Кто-то получает крупную премию, организует политическую акцию или просто оказывается в центре скандала – тут же поток газетно-журнальных откликов, трескотня в блогах, скрещение копий в пылу полемики. Выходит книга «о загадке русской души», «о мерзостях российской глубинки», «о протестных движениях», «о проблемах отечественного образования» (нужное подчеркнуть) – все заполошно вскидываются, поспешно вкладывают мечи в ножны и рвутся в бой обсуждения.

Едва появляется новая книга – как ей тут же находят строго определённое место на полке книжного магазина и библиотечном стеллаже. Это напоминает поведение мамы-кенгуру или старухи Шапокляк. Едва её крыса «не по делу» выскакивала из шляпки, как та живо командовала: «Лариска, быстро в сумку – ррраз!». Но из «породы сумчатых» – разве что покетбуки, и в культуре книги расставлены совсем не по тем принципам, что в книжном магазине.

Однако в современном мире информационный поток уже существенно превысил возможности человеческого восприятия – и отличительным свойством критики становится поспешность. Она же становится и псевдокритерием объективности: кто первым высказался, тот и прав. Паракритик мчится по произведению с шашкой наголо, тараторит скороговоркой общие слова, быстренько раздаёт поцелуи и оплеухи, наспех расклеивает ярлыки – и победно удаляется.

Поспешность и невнимательность, помимо прочего, приводят к многочисленным ошибкам: искажению сюжета при пересказе, путанице деталей, перевиранию цитат, коверканью имён персонажей и т. п. Яркий пример – критический разбор романа Алексея Иванова «Псоглавцы» (гл. 17).

Перед критиком книги мелькают, как фигурки в тире, – на то, чтобы зарядить, прицелиться и выстрелить, ему отводится одно мгновение. Поэтому критика вполне можно извинить, если он примет кролика за тигра, орла за хохлатку или вообще промахнётся, поразив своим выстрелом мирную корову, пасующуюся в поле неподалёку.Вирджиния Вулф«Как читать книги?», 1932

Поэтому применительно к паракритике смешно даже говорить о каких-то серьёзных рефлексиях, поскольку её основные реакции основаны на рефлексах собаки Павлова. Литература превращается в предмет внелитературной полемики: обсуждаются не сами тексты, а скандалы и сплетни, премиальная шумиха, личная жизнь писателей, их доходы, хобби, политические взгляды, религиозные убеждения… Отсюда – немотивированность и тенденциозность паракритики в оценке литературных произведений.

Роман Андрея Геласимова «Степные боги» – эпос в шолоховском стиле, динамичный триллер, попытка модернизировать кондовый советский роман.

Книга Захара Прилепина «Патологии» мало того что заняла пустовавшую нишу – она внезапно удовлетворила всех.

В романе Крусанова «Мёртвый язык» важно не что именно произносится, а патрицианская осанка, высоко задранный подбородок и маркированно петербургская интонация говорящего.

Паракритика очерчивает вокруг автора и книги магический круг, за пределами которого они уже как бы не существуют, не воспринимаются обществом. Всякому тексту отведён некий сегмент культурного пространства: кухня, пляж, поезд, трибуна, сцена, школьный класс…

При подмене анализа текста анализом формата в фокус внимания специалистов попадают произведения в основном из премиальных списков. Причём в таких списках преобладают обитатели столицы. Жителей российских регионов и ближнего зарубежья жалуют куда как меньшим вниманием.

Фамилии авторов, чьи произведения регулярно рецензируются, постепенно составляются в перечень, претендующий на незыблемость азбуки.

А – Акунин,

Б – Быков,

В – Волос,

Г – Гришковец,

Д – Данилов,

Е – Елизаров,

Ж – Житинский,

3 – Захар (без фамилии),

И – Иличевский,

К – Кабаков,

Л – Лимонов,

М – Маканин,

Н – Найман,

О – Отрошенко,

П – Пелевин,

Р – Рубина,

С – Сорокин,

Т – Терехов,

У – Улицкая,

Ф – Фигль-Мигль,

X – Хаецкая,

Ц – Цветков,

Ч – Чижова,

Ш – Шишкин,

Щ – Щербакова,

Э – Элтанг,

Ю – Юзефович.

А венчает сей славный список «Я» – ЭТО критика великого, ужасного и всемогущего.

При рубрикационно-нишевом подходе адекватный разговор о литературе не только невозможен – он вообще бессмыслен. Паря в эмпиреях абстрактных понятий, паракритика отрывается от реального содержания произведения, от контекста его создания, от авторского замысла.

Ради красного словца

Одним из ведущих принципов анализа литературных произведений становится нынче замещение сущности оригинальностью. И это тоже во многом порождение технологий потребительской культуры: всё необычное, причудливое, внешне привлекательное становится суррогатным эквивалентом истинного осмысления и подлинной значимости. Третий признак паракритики – подмена экзистенции экзотикой.

В чём порочность такого подхода?

Во-первых, глубинные смыслы деградируют в сугубо внешние признаки. А это всё равно что судить об интеллекте по наличию очков.

Во-вторых, глубина содержания начинает «измеряться» остротой проникающего инструмента. Но ведь глубину моря определяют вовсе не по остроте лота, а по длине его троса.

В-третьих, сама по себе метафора обладает мощнейшим объяснительным потенциалом, но напыщенные формулировки «ради красного словца» подменяют аргументацию. И вместо серьёзного разговора о литературе мы имеем дело со словесными спекуляциями. Подлинные смыслы замещаются яркими, броскими, запоминающимися, но на поверку пустыми метафорами. Это тоже типичнейшая стратегия общества сверхпотребления, в котором любой товар, в том числе информация, помещается в привлекательную упаковку.

Дж. Мителли «Человек Ренессанса равнодушно указывает на все доступные ему знания» (1700)

Во многом такое происходит ещё и от недоверия: паракритика изначально отказывает писателю в творческой способности и замещает якобы отсутствующие в произведении смыслы якобы обнаруженными, а на самом деле – притянутыми за уши, искусственно «вдуманными» в текст. Перед этим часто пытаются выявить какие-нибудь сюжетные нестыковки, идейные алогизмы, фактические ошибки – ведь прежде чем наполнить текст псевдосмыслами, его надо лишить собственного содержания. Здесь критик в точности повторяет стратегию читателя «эры недоверия», по определению Натали Саррот (гл. 11).

Эллинистическая наука создала два характерных амплуа: «энстатиков», искавших у Гомера несообразностей, и «литиков», «разрешавших недоумения». Нынешние критики – словно бы в большинстве своём энстатики.

Сергей Аверинцев«Авторство и авторитет», 1994

Эта особенность современной критики, опять же, начинает формироваться на стадии перехода индустриального общества к постиндустриальному, на этапе движения от «традиционности» к «тенденциозности» – когда резко возрастает значимость интеллектуального капитала и любая конкуренция становится прежде всего борьбой за смыслы. Иначе говоря, конкурентная борьба возникает в первую очередь в ментальной сфере (области идей), а затем уже в материальной (сфере производства и потребления).

Подменяя экзистенцию (исходное, подлинное в тексте) экзотикой (яркими, необычными, но часто мнимыми, надуманными смыслами), паракритика сворачивает с пути анализа в колею пустословия. И вместо рецензии на книгу получается красивая, но бессодержательная словесная виньетка. Писатель волшебным взмахом литкритического пера превращается в «паладина художественного жеста».

Написано жирно. Похожее ощущение было на историческом базаре в Самарканде. Искала ряды специй, игла на запах. Однако острый аромат привёл меня не к россыпям кориандра и гвоздики, а к огромной горе подгнивших овощей и фруктов, увядшей зелени и роз, протухших мясных обрезков, луковых ошмётков, выплеснутых вместе с шашлычным маринадом… (о книге Софьи Купряшиной «Город Хеопс»).

Если контурные карты новой реальности чертил Пелевин, то декорации уж точно сорокинские, а вот жизнь с её цветотоналъными переходами, звуками-не-слов, запахами моря, водорослей, гниюще-цветущего леса, всеми этимиродовыми водами и слиянными неуклюжими телами опять ускользнула из балета (о романе Владимира Сорокина «Теллурия»).

С помощью таких вот формулировок можно изощрённо издеваться над автором и можно расточать преувеличенные похвалы. А неоправдавшиеся надежды, утраченные иллюзии и «неотработанные» авансы – обрушить на того же писателя претензиями, упрёками, насмешками.

От Крусанова все ждали чуда, но Круханов всего лишь написал очередной революционно-эзотерический разговорник (о романе «Мёртвый язык»).

Это только поначалу Елизаров кажется озорным остроумцем, младо-Сорокиным; ближе к финалу автор – угрюмый мракобес, сам, похоже, далёкий от состояния полной вменяемости (о романе «Pasternak»).

Разновидность той же стратегии – стимулирование интереса к тексту через интерес к образу автора. Скажем, в творчестве Германа Садулаева паракритике любопытна национальность, в прозе Захара Прилепина – участие автора в боевых действиях и политических баталиях. У Евгения Гришковца привлекает «задушевность», у Сергея Минаева – «злободневность», у Михаила Елизарова – «брутальность»… Список экзотизмов бесконечен.

Так легко возникают и прочно укореняются ничего не значащие, но завлекательные для читателя и прилипчивые для писателя определения вроде чернушный автор, чудаковатый авангардист, мастер фэнтези, новый реалист, увлечённый краевед. Причём никто – решительно никто! – не может внятно, последовательно и непротиворечиво разъяснить отличия «нового» реализма от традиционного, а также от мета-, квази-, гипер-, фото-, турбо- и прочих реализмов. Паракритике важно лишь «застолбить» определение, наделить автора, текст, литературное явление звонким названием, не вдумываясь в суть. Фактически тем же путём идут и многие современные писатели, изобретая для своих произведений экзотические, вычурные, модные, но часто неадекватные, а то и вовсе нелепые заглавия (гл. 3).

Комплекс Нарцисса

«Классическая» литературная критика XIX столетия апеллировала преимущественно к просвещённому читателю (цель – воспитание). Критика XX века сместила адресацию на автора (цель – совершенствование). А паракритика замыкается на самой себе. Четвёртый её признак – предельный эгоцентризм.

Рецензент глядит чаще не в текст, а в зеркало – и видит там, разумеется, лишь самого себя, хотя «по долгу службы» обязан выступать не от собственного имени, а как представитель профессионального сообщества. Центральной фигурой рецензии на книгу становится не автор книги, а… автор рецензии.

Ф. Ропс «Самовлюблённость» (1881)

Кто громче крикнул – тот самый правый; у кого больше лайков в соцсетях – тот самый убедительный; кто чаще появляется в публичном пространстве – тот самый авторитетный. Космическое (подлинно гармоничное) вытесняется косметическим (искусственно приукрашенным).

Обожая вещать от первого лица, паракритика отличается обилием личных местоимений. «Яканье» в рецензиях и обзорах возникает с частотой «бляканья» в речи гопников.

…Дваромана, которые кое-как прочитал в прошлом сезоне и считаю вредными для здоровья, поскольку они отняли некоторое время моей жизни и взамен дали только отрицательные эмоции.

Прочитав в 1992 году «Я – не я», я сразу понял, что Слаповский – «мой» писатель. На том стою. И. этим горжусь.

С великим трудом, щипая себя и потребляя кофе литрами, я прочёл этот опус.

Говорят, в прошлом году Георгий Давыдов публиковал повесть «про Веничку Ерофеева»; Господь миловал меня от её прочтения…

Стал я, значит, перечитывать Герасимова. Потому что я его один раз уже читал, но забыл.

Ни в чём не хочу (да и не могу) упрекнуть Яснова, однако Аполлинер воспринимается мной только в гениальных переводах Анатолия Гелескула – вот такая у меня причуда.

Для критика произведение искусства – это лишь повод для создания своего собственного произведения, которое вовсе не обязательно имеет отношение к критикуемой книге.Оскар Уайльд

А вот вообще шедевр литкритической мысли: Мне показалось, что я разочарован был, читая неопрятный способ введения во внутреннее сознание героя.

Иной паракритик даже выводит самого себя на страницах рецензии. Как слышу фамилию «Вагнер», скажу я вам, так сразу в ушах звучит: та-та-та! бом! та-та-та! бом! Амирам [имя рецензента], как тебе не стыдно? Это же Бетховен!

Ещё хлеще, когда рецензент пускается в детальные описания: как именно ему попала в руки книга, какие личные обстоятельства сопутствовали её прочтению. Вот яркий образчик подобного словоблудия:

За рукописями и книгами я приехала в издательство не одна, но вместе с Икс. Это было на следующий день после того, как я бросила курить. Накануне мы расстались. Он констатировал тот факт, что моё к нему чрезвычайно невнимательное отношение впредь не подлежит анализу и обжалованию. И бросил меня. Оказавшись, тем самым, первым парнем, который меня бросил: вот так вот, «на ровном месте». И первым, из-за которого, после своего 15-летнего стажа, я бросила курить… И дальше всё в том же духе.

О. Домье «Прекрасный Нарцисс» (1842)

Или вот: Неблизкое расстояние до дома и тёмно-сизое нависшее скопление облаков над городом сподвигнули к походу в книжный супермаркет «Литера». Слегка промокнув, сойдя с автобусных ступенек, с безоблачной улыбкой я втиснулся в пространство книжных стеллажей. Минуя полчища с фантастикой и фэнтези-миров, остановился я напротив кучки представителей российской прозы. Заметил стопку книг, где мне знакомая фамилия Липскерова явила «Мясо снегиря»…

А вот ещё, столь же «содержательное»: Книгу прочли я и моя соседка Нина Леонидовна, которая благородно приносит мне счета за квартплату на дом (мой почтовый ящик сломан). ‹…› Нина Леонидовна брала книгу с собой в метро. Сказала, что «читать тепло, не грузит, хоть и много трагичных событий». Сообщу страшное: две другие книги авторов длинного списка «Нацбеста» Нина Леонидовна не осилила, ибо «затянуто, скучно».

Впечатляет, не правда ли? И, опять же, уточним: это не частные отзывы обывателей, а рецензии экспертов одной из крупнейших российских литературных премий «Национальный бестселлер».

Паракритик относится к Литературе как к ветреной кокетке, а к читателю – как к задушевному другу, с которым «делятся сокровенным». А ведь любое официальное высказывание о литературе (будь то издательская аннотация, газетный обзор или журнальная статья) – это своего рода фермент, позволяющий читателю усвоить художественный текст.

Паракритику можно уподобить плацебо – ферменту-пустышке. Читателю кажется, будто он всё понял: и как выбирать, и зачем читать, и как понимать ту или иную книгу. На самом же деле под видом фермента читатель глотает пилюлю чужого самомнения и апломба.

Ещё паракритики любят присваивать «право первородства» и делать самодовольные заявления вроде «мы открыли писателя N.»; «литератор Z. состоялся благодаря нам»; «читатель узнал об Y. из рецензии такого-то». Такие якобы «собственные творения» паракритики готовы даже полюбить. Ни дать ни взять новые Пигмалионы!

О. Домье «Пигмалион» (1842)

И это тоже органично вписывается в современный социокультурный контекст. Смыслы произведений и статусы писателей становятся символическим капиталом, которым всецело и безраздельно распоряжается паракритика. Причём смыслы не извлекаются (как это было в «обществе традиций»), а именно производятся – как товары и услуги массового спроса, сообразно модным веяниям, субъективным взглядам, личным вкусам, персональным пристрастиям.

Паракритика готова заниматься чем угодно: политикой и метафизикой, конспирологией и демонологией, демонстрацией интеллекта и состязанием в остроумии, идеологическим армрестлингом и словесным макраме – но только не анализом литературы.

Паракритик развлекает, удивляет, веселит – и что же в итоге?

Во-первых, неразличимость приватного (частного, индивидуального) мнения и экспертного (профессионального, официального) суждения.

Во-вторых, торжество репрессивности (в отношении писателя) и манипулятивности (в отношении читателя) критического анализа.

В-третьих, абсолютная неразличимость, мнимое тождество: уже непонятно, где академическая полемика и где кухонный спор; где справедливые претензии и где сведение личных счётов; где серьёзное оценивание и где словесная игра.

Паракритика разрушает сложившийся порядок разбора литературного произведения, уничтожает устоявшиеся формы «речи о речи». Казалось бы, а чем это плохо? Пусть каждый говорит и пишет что угодно и как хочет. Но упорядоченность – производная от культуры, а беспорядок – от бескультурья. Размывание содержательных, жанровых, стилевых границ критического высказывания дискредитирует саму профессию критика.

Несчастный в доме умалишённых

Коммуникация в паракритике происходит по принципу: «А ты кто такой, чтобы прислушиваться к твоему мнению?» Культурный вес паракритики измеряется не объёмом компетенций, а размером апломба. Пятый её признак – самоприсвоение абсолютной правоты.

При таком подходе всякое сомнение уничтожается самомнением. Категоричность, безапелляционность, упёртость. Сказал как отрезал. «Есть только две точки зрения: одна – моя, вторая – неправильная». Нынешний рецензент-обозреватель-колумнист отрастил себе такое ИМХО, что его можно возить в тачке, как живот Синьора Помидора. В переводе на научный язык это называется despicere (лат. «смотреть свысока»): высокомерная поза, понимание литературной полемики как демонстрации своего превосходства.

Роман Сенчин – писатель, лишённый творческого воображения, способности фантазировать и даже просто сочинять.

Роман Михаила Елизарова «Библиотекарь» – уж точно самый бестолковый из всех его текстов.

Сергей Алхутов – пошловатая, плохая стилизация.

Тексты Евгения Гришковца написаны суконным языком, претенциозны, часто нелепы, откровенно скучны…

О романе Сергея Носова «Фигурные скобки»: …Гарантирую: столь же бесплодны окажутся поиски смысла. Старое журналистское правило гласит: идея текста лишь тогда считается проработанной, когда укладывается в сложноподчинённое предложение с придаточным причины.

В подтексте подобные формулировки означают, что автор – графоман / эпигон / бездарь / неопытный новичок / бульварный писака (нужное подчеркнуть). Незыблемая уверенность паракритика в объективности, правильности, справедливости его и только его оценок мотивирована, опять же, внелитературными обстоятельствами: свободой доступа к тому или иному информационному ресурсу, значимостью и популярностью этого ресурса, статусом пишущего, легитимностью его позиции. А ещё – регалиями, заслугами, заработанным ранее авторитетом, в конце концов даже личным темпераментом.

Выражения: «мне нравится, мне не нравится» могут иметь свой вес, когда дело идёт о кушаньи, винах, рысаках, гончих собаках и т. п.; тут могут быть даже свои авторитеты. Но когда дело идёт о явлениях истории, науки, искусства, нравственности – там всякое я, которое судит самовольно и бездоказательно, основываясь только на своём чувстве и мнении, напоминает собою несчастного в доме умалишённых, который, с бумажною короною на голове, величаво и благоуспешно правит своим воображаемым народом, казнит и милует, объявляет войну и заключает мир, благо никто ему не мешает в этом невинном занятии.В. Г. Белинский«Речь о критике…», 1842

Эх, знал бы «неистовый Виссарион», сколько нынешних критиков, формально считающихся его последователями, присвоили себе эксклюзивное право правоты, безапелляционного суждения о Литературе!

Презумпция правоты граничит с крайним высокомерием и претензией на всезнание. Отношение паракритики к литературе можно моделировать по лекалам самой же паракритики.

Скажем, одним «специалистам» вся Литература представляется катафалком с мертвецами-писателями, катящимся на кладбище Культуры. Другим Литература видится измусоленным бычком, который передаётся по кругу с небрежными плевками под ноги и циничными репликами «Дерьмо то ещё, но очень уж курить охота!». Для третьих Литература – подобие ринга, куда выходят, чтобы начистить писательские морды, а заодно и оттоптаться на товарищах по боксёрской команде. А иные вообще вламываются в Литературу словно в дымный кабак и требуют немедля подать им самое острое (экзотическое, дорогое, новое – отметить галочкой в меню) блюдо, с которым либо разделываются с прожорливостью босяков, либо цацкаются с ужимками гурманов…

Этот образный перечень можно продолжать бесконечно, но очевидно одно: подлинный диалог о Литературе невозможен, поскольку паракритик ассоциирует себя с чем-то вне либо около неё. И спор выглядит, например, так:

– Я прав, так как работаю в центральной газете!

– Нетушки, прав я, потому что либерал!

Меньше букаф!

Если по времени своего появления паракритика – авианосец последнего поколения, то по технологии – не более чем парусный фрегат. Один из основных паракритических приёмов – сведение заведомо сложного к мнимо простому, уплощение объёмного, сужение масштабного. Шестой признак паракритики – редукция содержания: фрагментарность мысли, неразвёрнутость суждений, дефицит аргументов, изоляция от чужих мнений.

«К чему ваще» анализ текста и «какие-то там» доказательства, когда все выводы заранее готовы и надо лишь поскорее выплеснуть их в публичное пространство? Это всё равно, что нацарапать на заборе неприличное слово: поди догадайся, что «хотел сказать автор». Зато понятно зачем: заявить о себе-любимом. Аналогично и паракритика сводится к маргиналии на последней странице книги: «Здесь быля!»

Глубокое погружение в текст замещается его панорамным обзором, а иногда даже просто механическим пересказом с элементами комментария. Вместо интерпретации – поверхностное наблюдение, вместо рассуждения – констатация факта. Как и вся постиндустриальная культура, паракритика отличается эклектичностью и диффузностью.

Здесь происходит спекулятивное замещение понятий: популизм вместо профессионализма. Разумеется, необходимы смежные, вспомогательные и дополняющие жанры: развёрнутая аннотация, презентационная статья, информационный обзор, публичная реплика. Но это сфера деятельности (и зона ответственности!) колумнистов, литературных журналистов, газетных обозревателей.

«Патологии» Прилепина – пацанская проза. «Школа» Козлова – мрачная, неполиткорректная чернуха. «Библиотекарь» Елизарова – выморочный, скучный, одномерный, кичевый. «Мёртвый язык» Крусанова – манифест новой русской революции, контркультурный боевик на русской почве. «Груда, колос и совок» Наймана – скучнейший полуэссей под видом романа. «Под небом Африки моей» Палей – выморочно-русофобский опус. «Дом, в котором…» Петросян – история о фантастическом интернате дляувечных. «Матисс» Иличевского – никуда не годный букеровский роман про бомжей. «ВИТЧ» Бенигсена – желчный антидиссидентский памфлет…

Понятно, что в данной подборке высказывания изъяты из контекстов. Однако при желании легко убедиться, что и в соответствующих контекстах они подаются не как обоснованные выводы, а как аксиоматические утверждения. Аргументы столь же редки и жалки, как кусочки моркови в тюремной баланде.

Иной раз у рецензента даже не хватает терпения дочитать текст до конца: …Поскольку в романе вся эротика сознательно сведена к деловитым совокуплениям, описания которых напоминают протоколы (или показания потерпевших?), где-то после третьей или четвёртой эротической сцены начинаешь их пролистывать (о романе Александра Терехова «Каменный мост»).

Убойный аргумент, не правда ли? Но рецензент ещё и признаётся, что пролистывать приходится много – и сообщение, которое с помощью этих эпизодов намеревался сообщить автор, оказывается непрочитанным. Весомый повод для гордости профессионального критика!

Причём вновь заметим: редукция – отнюдь не всегда свойство негативной (ругательной, агрессивной) критики. Положительный отзыв столь же легко свести к зачаточным суждениям и набору оценочных клише. И гадить, и гладить можно с одинаковым результатом.

Паракритика превращает любой текст из предмета анализа в мишень для метания. Неважно чего: ножей (обличительная стратегия), помидоров (ироническая стратегия), стрел амура (комплиментарная стратегия). Вкусовщина торжествует над объективностью.

Выходят анонсы книг накануне книжных ярмарок и фестивалей, книги включаются в рекомендательные списки и общие обзоры – после чего о них… благополучно забывают. Предельная абстрактность, свёрнутость, усечённость речи, а также повторяемость и однообразие оценок создают впечатление, будто вся новейшая критика пишется… одним человеком. Нынешний читатель рискует приобрести известный в психиатрии синдром Фреголи, при котором больному кажется, что его преследует один и тот же человек, принимающий разные обличья, искусно маскирующийся под чужие лица.

Автора на мыло!

Узурпация истины, навязывание мнений, редуцирование смыслов неизбежно искажают представления о нормах дозволенного и запрещённого в речи. Этический кодекс уничтожается размыванием моральных рамок: «Что хочу, то и говорю». Седьмой признак паракритики – свобода слова как словесный произвол.

Как уже уточнялось, паракритика далеко не вся агрессивна. Грубость, хамство, цинизм присущи худшим её образчикам. Но паракритика – стимул и двигатель оскорбительной критики. Вторая процветает благодаря первой.

Паракритика обесценивает общепринятые этикетные формулы возражения, сомнения, несогласия – и всё чаще официальные высказывания о литературе превращаются в злобные выкрики, словесные пощёчины, на фоне которых филиппики Белинского выглядят ласкающими шлепками. В эпоху кризиса коммуникаций «глаголом жечь сердца» заменилось на «выжигать напалмом смыслы». Раньше слова были орудием мысли – теперь оружием нападения.

Неприязнь может и маскироваться под дружескую фамильярность, панибратство: Попрошу Всеволода, в случае личного знакомства, отойти от своей традиции и не дарить мне роман Бегбедера «Любовь живёт три года». Во-первых, я его читала, а во-вторых, всё, что мне было нужно от Непогодина – я уже получила.

Не менее популярен приём возвышения одного через уничижение другого.

Оксану Забужко после Георгия Давыдова и Анатолия Наймана читать приятно.

Прочитавший серьёзную современную литературу – Игоря Клеха, Эргали Гера, Карасёва и Сенчина – не заинтересуется докучной пёстрой литфельетонистикой – ни от Колышевского, ни от Пелевина, ни от Пьецуха, ни от Веллера.

Да, это роман воспитания, совершенно неожиданный на фоне голимой попсы и прочего дерьма.

«Укус ангела» – по сути фэнтези – полностью реабилитирует жанр, традиционные авторы которого, придавленные глобальностью собственной бредятины, не дают себе труда подумать о языке.

Наконец, паракритик берёт на себя функцию учителя и просветителя, поучая авторов «как надо писать», щедро раздавая советы, наставления, рекомендации.

Обобщённый образ критика новейшей формации: куратор, коуч, мерчендайзер, кризисный менеджер и психотерапевт в одном лице.

Автор чувствует себя в своём произведении хозяином, но не любит, чтобы бесцеремонно нарушались границы его владений, и не терпит поучений от каких-либо пришельцев. Ничто так не раздражает писателя, как менторство критиков, в особенности когда оно не подкреплено ни знаниями, ни культурой, ни талантом.Ян Парандовский«Алхимия слова», 1951

Назидательный тон, брезгливое тыканье пальцем – и рецензия деградирует в нотацию. Например, такую: Алексей Варламов пал на полях историософского романа. Казалось бы, взяв в герои таких незаурядных творцов, пусть и под псевдонимами, как Александр Грин, Василий Розанов, Михаил Пришвин, можно было усилить свою прозу гриновской фантазией, розановскими парадоксам, пришвинской наблюдательностью и получить в итоге нечто совершенно феерическое. Увы, ничего подобного.

Или такую: Бенигсену хорошо было бы, во-первых, поточнее мыслить. А во-вторых – перестать ориентироваться на такого читателя, которому прямо в тексте нужны пояснения…

А порой и такую: Поневоле начинаешь думать – а что бы такоеможно вырезать? В корзину последовательно идут подробности околокремлёвской жизни. Навязчивые эротические сцены. Публицистические и историософские отступления…

И даже такую: Трёхсотстраничныероманы так не пишут. Потому что читать невозможно, особенно если ничего не происходит, а только пережёвываются одни и теже неприкрыто провокационные банальности, призванные взбудоражить хомячков.

При этом рецензенту невдомёк, что «читать невозможно» – не аргумент, что «провокационные банальности» – предельная абстракция и что уже лет через десять не вспомнят, кто такие «хомячки» в данном контексте. Однако паракритике безразличен её читатель, диалогу она предпочитает монолог.

Псевдосоветы паракритиков выходят далеко за рамки литературы, распространяясь не только на смежные, но и очень отдалённые области. Иногда такие, куда воспитанным людям вовсе негоже нос совать.

Сенчину не помешало бы взбодриться, съездить на отдых с семьёй) и, желательно, не в Евпаторию, а в какое-нибудь более экзотичное и любопытное место.

Как мужчина Андрей Бычков мне понравился больше, чем как писатель. Лицо у него открытое и доброе, на полке с книгами на заднем плане – Кафка, в руках – бутафорский меч. Хочется верить – другими талантами он не обделен. По крайней мере, талантом нравиться редакторам издательств и бабушкам азербайджанских миллиардеров.

Понимание свободы слова как словесного произвола обнажает ещё один изъян паракритики: двойные стандарты оценивания. В современной литературной среде они становятся чем-то вроде неперсонифицированной тоталитарной власти, диктующей поведенческие стратегии, модели общения и формы речи.

Прежде всего, отметим двойственность в отношении словесной агрессии и ненормативной лексики. С одной стороны, невозможно ведь открыто сознаться в грубом нарушении общепринятых норм – социальных, моральных, культурных, цеховых. С другой стороны, сложно бороться с хорошо описанной Гоголем «страстишкой нагадить ближнему» и контролировать своего «внутреннего тролля», вытащенного за ушко да на солнышко господином Интернетом.

Не люблю окололитературные разборки и скандалы. В них все выглядят одинаково некрасиво – и кто неправ, и кто весь в белом, – пафосно заявляет известный критик и… в этой же статье уничижительно отзывается о Владимире Кушнере, походя поучает Игоря Сухих, подозревает в непрофессионализме Наталью Гранцеву, упрекает Евгению Риц в злоупотреблением переносами слов в конце поэтической строки. Называет тексты Виталия Пуханова бессмысленными, а роман Сергея Главатских – временами просто вязнущим на зубах. Радуется, что критик Ширяев дал хороший щелбан писателю Сенчину. Зато ягодицы в той же статье целомудренно именуются пятой точкой, а в финале делается вывод о том, что девяносто процентов писателей и поэтов не понимают, что они пишут.

Причём особо заметим: двойные стандарты – как в агрессивном, так и в комплиментарном диалоге. Не только в междоусобице, но и в междусобойчике. Один известный критик пишет о прозе коллеги по цеху: Сила его таланта – не в гладкости, не в изяществе, а скорей в мастерском препарировании и тонком понимании человеческой души… Возврат похвалы в ответном отзыве коллеги: Последний его сборник был напитан невыносимой платоновской френезией – божественной исступлённостью, которая способна взломать стены безвыходного. Лихо!

Вещи, созданные художниками Зоилии, тоже проверяют на измерителе?– Это запрещено законом Зоилии.– Почему?– Пришлось запретить, потому что народ Зоилии на это не соглашается… Носятся слухи, что, когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность.Акутатва Рюноскэ«Мензура Зоили», 1916

Конечно, механическое цитирование и подвёрстывание оценок не вполне корректно: люди имеют полное право (а в ряде случаев даже обязанность) взаимно положительно высказываться друг о друге. Однако в общем контексте, в системе других высказываний взаимные славословия наглядно свидетельствуют о примитивном размежевании, о несправедливом (а для критики вообще неприемлемом!) ранжировании «своих» и «чужих», «друзей» и «врагов». Людей своего круга (творческого объединения, дружеской компании, светской тусовки) заведомо положено хвалить, а прочих… как фишка ляжет.

Наконец, двойные стандарты – в установлении конвенций (негласных соглашений, цеховых договорённостей) между участниками литературного процесса. Интересно, что больше всего спекуляций – с самими понятиями свобода слова и цензура. Превратно понимаемая свобода слова скрывает словесный произвол, а справедливые попытки его пресечения спекулятивно именуют цензурой. При этом мало кто замечает и такой момент: отказывая в публикации писателю, редактор позиционирует себя как «санитар» и «сторож» Литературы; а отказывая критику, редактор рискует прослыть Бенкендорфом, «душителем свободной мысли».

Возникает очевидная путаница, а точнее очередная намеренная подмена, целенаправленная подтасовка понятий цензура (властный контроль за распространением информации) и фильтрация (разделение и обработка информации, мотивированные объективной необходимостью). Кстати, отбор – это тоже неотъемлемая составляющая культуры, а неразборчивость – проявление бескультурья.

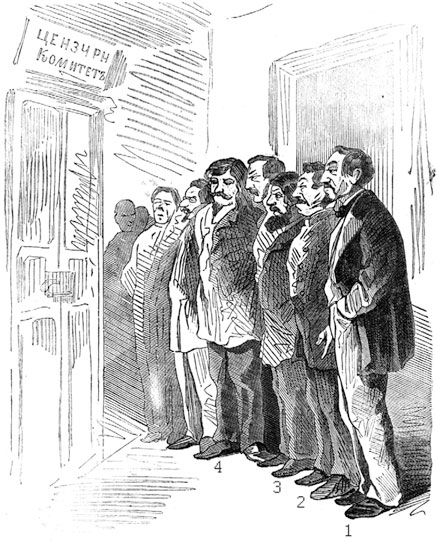

Цензурный комитет: редакторы журналов отстаивают свои статьи. Карикатура сатирического журнала «Искра» (1862)

О. Домье «Если зарубишь моих, засужу твоих!» (1865)

Текстофилия

Паракритика, как и большинство феноменов современности, демонстрирует ускользающую двойственность. С одной стороны, она порождена самой постиндустриальной культурой и полностью ей аутентична. Фрегат паракритики движется в «законном» фарватере. С другой стороны, это пиратский корабль, бесцеремонно грабящий, обедняющий Литературу.

Обозначился очевидный парадокс: теория литературной критики разительно не соответствует её реальной практике. Ставя перед собой всё новые – более сложные и специфические – цели, критика оказывается не в состоянии решать свои базовые задачи, выполнять исходные функции, соответствовать требованиям минимум-миниморум.

Возможно ли восстановление профессионального и корпоративного «статус-кво», сформированного лучшими представителями литературно-критического цеха? Возможен ли поворот от паракритики к подлинной критике? Кто знает… Но если возможен, то лишь как очень честный и смелый выбор тех, кто пишет о литературе: служить, а не прислужить; отдавать, а не отнимать; быть, а не казаться.

Паракритике можно противопоставить текстофилию – любовь к тексту как таковому. Служение литературе, а не самовыражение за её счёт. Литературный критик должен не грубо и хаотично хватать «тело текста» за разные места (преимущественно – за «общие»), а чувствовать его энергию, слышать его пульсацию, улавливать его динамику.

И снова вспомним о человекоподобии книги. Никакой организм не совершенен, но всякий имеет право на жизнь. Критик – значимая фигура литературного процесса, публичная персона, судья книг. Но прежде всего он – человек. А главная заповедь для человека: «Неубий».

Назад: Глава 18. От Белинского – к буктуберу. Краткий очерк новейшей критики

Дальше: Глава 20. Оскорбиновая кислота. О критике ругательной и хамской