Книга: Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

Назад: Глава 13. Роман из пробирки. Современные писательские технологии

Дальше: Глава 15. Раскавыченная реальность. Литературный плагиат и его окрестности

Глава 14. «Краса црасот сломала член…». Эволюции графомании

От таланта нас отделяет едва один шаг. Но чтобы понять, что это за шаг, надо постигнуть высшую математику, в которой половину ста ри составляют девяносто девять ри.Акутагава Рюноскэ «Слова пигмея»

Графомания – это не мания создания формы, а мания навязывания себя другим. Наиболее гротескный вариант воли к власти.Милан Кундера

Бес писательства

В строго медицинском смысле графомания – это болезненное влечение к бесполезному сочинительству; патологическое стремление к созданию и обнародованию текстов. Перейдя из медицинской сферы в область общих понятий, графомания стала определяться как непреодолимая писательская страсть у человека, лишённого литературных способностей. Непонятый, непризнанный, недооценённый – такими эпитетами чаще всего награждает себя сам автор, провозглашённый графоманом.

Графоман обычно амбициозен, лишён самокритичности, не отличает одарённости от одержимости. Это позволяет ему без малейшего стеснения представить на публичный суд текст сомнительного качества и рождает иллюзию собственной уникальности. У графомана много прозвищ: писака, борзописец, бумагомаратель, строчкогон, щелкопёр. Графомания в поэзии – рифмачество, стихоплётство, стихобесие, метромания (устар.).

Традиционно графоманию соотносят прежде всего с бездарностью, отсутствием таланта. Удостоившийся поцелуя Музы – таково мифологическое определение создателя талантливого произведения. Значит, графоман – это тот, кто не вкусил из божественного источника, кто производит и распространяет свои сочинения без поцелуя Музы. И хотя в реальной практике графоману не нужна никакая Муза (у него и так вдохновения хоть отбавляй), в этом мифе обнаруживается один очень важный момент: графоман играет в литературу «не по правилам», нарушает некий предустановленный закон.

Позднее графоманию уподобили болезни, психическому извращению. Так, француз Шассеньон в 1779 году опубликовал четырёхтомное сочинение под выразительным заголовком «Нарывы воображения, разлитие графомании, литературная рвота, энциклопедическая геморрагия, парад уродов».

Сестра графомании – гиперграфия: письменное многословие, маниакальное перечисление незначительных деталей и побочных моментов, связанные с разного рода психическими нарушениями, например, при эпилепсии. Типичный образец – дневник американца Роберта Шилдса, духовного наставника и учителя английского. Рукопись из 37,5 млн слов, представляющая собой хронику каждых пяти минут жизни автора с 1972 по 1997 годы, попала в Книгу рекордов Гиннесса. Здесь и фиксация температуры тела, и отчёт о принимаемых лекарствах, и подробнейшие описания снов. Плюс около 1200 стихотворений, а в качестве «бонуса» ещё и образцы волос из носа.

Г. Хендрик «Каллиопа. Муза эпической поэзии» (1592)

Графоманию психически здоровых людей традиционно размещают между дилетантством (деятельностью без надлежащих знаний, умений) и девиантностью (поведенческим отклонением от нормы).

Это два её полюса, две крайности, между которыми помещается масса смежных явлений: творческая увлечённость, одержимость какими-либо идеями, трудоголизм, обыкновенная халтура, наконец т. н. «наивная литература» (письменный фольклор, тюремные проза и поэзия, детское сочинительство).

Однако обратим внимание на этимологию слов: дилетантство – от лат. delecto (услаждаю, забавляю); девиантность – от лат. deviare (уклоняться в сторону). В обоих случаях нечто неподлинное, несоответствующее основам, исходным задачам писательского труда.

Среди русских графоманов XVIII века числятся Кирияк Кондратович и Николай Струйский. Первый сопроводил одно из своих сочинений «Старик молодый» своеобразным заговором от «недоброхотного» читателя, второй открыл собственную типографию, чтобы выпускать свои вирши в отличном оформлении и солидными тиражами. Образцово-показательным графоманом считается и граф Дмитрий Хвостов (1757-1835), популярнейший в свое время объект язвительных насмешек и герой анекдотов. Его стихотворные опусы насчитывали целых семь томов, но почти не продавались. Хвостов сам скупал тиражи, раздаривал друзьям и разным влиятельным лицам, а то и вовсе уничтожал.

Зато Дмитрий Иванович снискал пусть сомнительную, но столь вожделенную им славу в хлёстких эпиграммах коллег по цеху и даже был упомянут в «Медном всаднике» Пушкиным – поэтом, которого он считал… своим преемником:

Граф Хвостов,

Поэт, любимый небесами,

Уж пел бессмертными стихами

Несчастье берегов.

Какими же были эти «бессмертные стихи»? А вот такими:

…Свирепствовал Борей,

И сколько в этот день погибло лошадей!

Под ветлами валялось много крав,

Лежали они ноги кверху вздрав…

Наверное, самый знаменитый графоман среди литературных персонажей – капитан Лебядкин из «Бесов» Достоевского. Этот господин осчастливил мир, в частности, следующими строками:

Краса красот сломала член,

И интересней вдвое стала,

И вдвое сделался влюблен

Влюбленный уж немало.

С. Шор «Капитан Лебядкин». Илл. к уничтоженному изданию романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1935)

По сути, это пародирование графомании, но пародия в данном случае настолько талантлива, что читатель невольно проникается симпатией к персонажу.

Проклятье каменного дневника

Случается и так, что на писателя незаслуженно наклеивают унизительный ярлык «графоман» за творческую плодовитость. Объективных критериев нет – просто кому-то везёт, а кому-то нет. Лопе де Беге вот повезло: написал аж 1800 пьес, над каждой из них не корпел больше трёх дней – и никаких упрёков в графомании.

А вот к Никола Ретифу де ла Бретонну судьба была не столь благосклонна. Один из популярнейших писателей Франции конца XVIII века, оставивший более 200 томов сочинений самых разных жанров – романов, новелл, пьес, нравоучительных и эротических сочинений, политических трактатов, социальных проектов, он то и дело вызывал недоумение у современников. Чего стоит один только 16-томный роман «Господин Никола»! Куда там нынешним «фейсбукам», если одно лишь предисловие Ретифовых дневниковых записок составляет 125 страниц. В «довесок» имя этого писателя стало синонимом фетишизма обуви (ретифизм). Ему же приписывается авторство термина «порнография».

Современники много читали и активно обсуждали Ретифа, но когда количество его текстов стало угрозой здравому смыслу, закрались подозрения: уж и вправду, не графоман ли? Подозрения усиливались и чудаковатым поведением писателя.

В какой-то момент Ретифу потребовались новые «творческие пространства» – и он начал вести дневник на… каменном парапете вдоль берега Сены. В течение семи лет сначала ключом, потом специально приспособленным стержнем писатель усердно выцарапывал на плитах набережной значимые для него факты и даты, дополняя записи латинскими комментариями. Озорные ребятишки дразнили его «грифоном», что собственно и означало «графоман», «писака».

Некоторые современники называли Ретифа графоманом, ориентируясь на сугубо формальный критерий – количественный: необычайную творческую плодовитость и внушительные объёмы сочинений.

Каменный дневник увековечил лишь чудачества эксцентричного француза, но не признание его таланта. Между тем знающие специалисты справедливо указывают на серьёзность суждений писателя, глубину психологизма его произведений, ряд поразительно точных научно-технических предвидений в фантастических романах. Так, уже в XVIII столетии Ретиф выдвинул идею ноосферы, описал бактериологическое оружие, вывел прообразы парашюта, вертолёта, спутника.

Ж. Гранвиль. Илл. к роману Н. Ретифа «Южное открытие, произведённое летающим человеком, или Французский Дедал»

На примере этого писателя видны тонкость и неочевидность грани между графоманией и высокой производительностью текстов. Кроме того, бывает не так уж и легко отличить писательскую недоработку, словесный перебор или художественный просчёт от подлинно графоманских наклонностей.

В России всё осложняется ещё и тем, что графомания имеет давний и прочный статус «метафизического недуга», «высокодуховной болезни», национального ментального комплекса. В обыденном (массовом) сознании графомания вызывает хотя и скрытые, но явно позитивные ассоциации; под бесплодное сочинительство подведена мощная эстетико-философская платформа.

В замечательной стране мы живём. Все пишут, пишут, и школьницы, и пенсионеры. С одним тут парнем познакомился. Рожа – во! Кулаки – во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги получите. Слава опять же, поклонницы». А он своё: «Нет, – говорит, – у меня, – говорит, другое призвание. Я рождён для поэзии». Понимаешь – рождён! Все рождены! Общенародная склонность к изящной словесности.Абрам Терц (Андрей Синявский)«Графоманы», 1960

Макар Девушкин. Илл. П. Боклевского (1840-е)

И даже иронизируя над капитаном Лебядкиным, мы сочувствуем другому персонажу Достоевского – титулярному советнику Макару Девушкину, который надеялся выбиться из нищеты, усовершенствовав свой литературный стиль.

Графомания оптом и в розницу

Откуда же берутся графоманы? Чаще всего – вследствие завышенной самооценки и, одновременно, заблуждений относительно своих способностей. Иногда – из-за иллюзии обретения личностной состоятельности и общественного признания с помощью литературного творчества.

Нередко графоман – это человек, очарованный чужим творчеством. Здесь графомания смыкается с эпигонством – неталантливым подражанием другим авторам, механическим заимствованием художественной манеры и стилистики (подробнее – в гл. 15). Такой графоман – как граммофон, крутящий одну и ту же пластинку, не привносящий в литературу новых идей, образов, смыслов.

Известна и графомания целительного свойства – по аналогии с библиотерапией (гл. 11). Человек обращается к письму в отчаянной борьбе с жизненными горестями и невзгодами. Здесь что для читателя, что для писателя стратегия одна – утешение.

Выразительным примером может служить цикл из 428 стихотворений и элегических поэм «Песни об умерших детях» (Kindertotenlieder, 1834) немецкого поэта-романтика Фридриха Рюккерта, потерявшего двоих детей.

Быть может, они теперь гуляют

И скоро перед домом опять замелькают…

Как светел день! Дай мне вздохнуть!

Им надо свершить далекий путь!(Пер. Виктора Коломийцева)

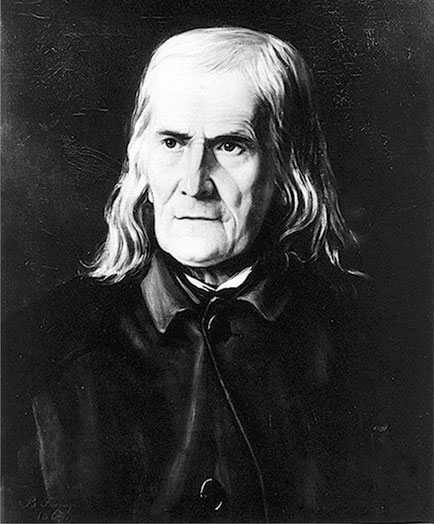

Б. Фрорип. Потрет Фридриха Рюккерта (1860-е)

Стихи, как видим, не бог весть какие, да и прежде их написания Рюккерту указывали на примитивность стиля и формализаторский подход. Но в данном случае корректнее оценивать не художественный, а психологический эффект. Мера спасения не есть мерило таланта.

Джейсон Гаэс начал писать свою книгу в 1987 году, семи лет от роду, со страшным диагнозом «лимфома Беркетта». Ребёнку помогали два брата – его близнец и десятилетний мальчик. Эта история воплощена в известном документальном фильме и до сих пор находит живой отклик у людей всех возрастов.

Аналогичная российская история – путь в писательство Дарьи Донцовой, которая также начала сочинять свои ныне знаменитые иронические детективы в больнице. Курс «словесной реабилитации» параллельно с курсом лечения от рака. Романы множились – слава автора росла, но количество тут вторично – первична всё та же идея самоспасения с помощью текстов. Героиня Даша Васильева избавила свою создательницу от тоски и отчаяния. И тот, для кого Донцова всего лишь «жалкая графоманша», пусть сначала научится выстраивать литературные иерархии.

Современность усилила прежние и явила новые мотивы графомании. Внутренняя форма слова «графомания» подверглась каламбурному переосмыслению: мания сочинительства идёт рука об руку с манией «графства» – сановности, статусности, социальной состоятельности Человека Пишущего. Нынче графомания отчётливо «рифмуется» с экспертократией: всякий мнит себя писателем, каждый хочет давать советы писателям, все считают себя знающими и компетентными для оценки писательского труда (гл. 21).

Если прежде графоман прозябал на обочине Литературы, то сейчас претендует на значимые и передовые позиции. Если графоман ещё и «сидит на ресурсе» (властном, финансовом, информационном), то он «рулит» культурными процессами: распределяет полномочия, даёт оценки, принимает ответственные решения. К тому же на поверку оказывается, что графомания и талант – отнюдь не взаимоисключающие понятия.

«Воля к власти» (см. эпиграф) есть и у одарённого сочинителя, и у литературного бездаря, одержимых бесом писательства. Причём на заурядное графоманское сочинительство способен любой человек, мало-мальски владеющий речью. Риск стать графоманом есть у каждого, и абсолютно неважно, имеет человек какое-либо отношение к литературе или не имеет.

Графомания – скорее производная от судьбы, чем от среды. Индивидуально-личностный излом, а не эффект влияния окружения. Так возникает новая концепция изящной словесности: «Графомания – это мистическая потребность в письме», – утверждает в интервью прозаик Юрий Буйда. «Я – законченный графоман. Всегда писала, всё подряд… Я всё время должна что-то писать», – признаётся в другом интервью известная детективщица Татьяна Устинова.

Изменяя и расширяя свои значения, слова «графомания» и «графоман» становятся названиями журнальных рубрик, сетевых изданий, писательских клубов, книжных магазинов и самих литературных произведений: Михаил Ардов «Монография о графомане», Валентин Воробьёв «Графоман», Юрий Кувалдин «Графоман», Борис Рублов «Роман с графоманами», Анатолий Шалин «Графомания», Галина Щёкина «Графоманка»… В подобных названиях сквозит хоть и неявное, но лукавство, поскольку книги-то о людях отнюдь не бесталанных и уж тем более не больных.

Здесь просматривается тенденция сочувственного отношения к тем, кто по тем или иным причинам «берётся за перо». Параллельно усиливается противоположная – разоблачающая – тенденция: в последнее время уж кого только ни записывали в графоманы! Ультрамодной стала диагностика графоманских наклонностей как у покойных мэтров, так и у популярных современников.

Журналист Игорь Зотов выступает с концептуальной статьёй «Пелевин как капитан Лебядкин». Филолог Владислав Сафонов пишет целую монографию с замечательным названием «Борис Пастернак не гений, а графоман», – чтоб уж, значит, сразу всё было понятно. По той же категории проводит стихи Александра Гребёнкина, Светланы Бедрий (Ланы Ашировой), Елены Звездиной литературовед Мария Абашева в статье «Пермь как полигон графоманских стратегий».

Литературный критик и писатель Игорь Фролов в статье «Геометрия литературы» объявил графоманами Дмитрия Быкова, Михаила Веллера, Александра Проханова, Олега Дозморова. Филолог Инна Булкина в статье «Проза „нулевых“» относит к графоманам Александра Иличевского, впрочем, подразумевая под графоманом «всякого пишущего», того, «кто с детства питает слабость к канцелярским товарам, кто не может не писать, кто пишет не для денег и не из тщеславия». Мартын Ганин в рецензии «Не очень красный цвет» именует «образцовой, так сказать, эталонной графоманией» роман Максима Кантора «Красный свет»…

50 оттенков серости

Наконец, к проблеме графомании начинают подбираться и сами писатели, пытаясь осмыслить её художественными средствами. Пожалуй, наиболее интересными произведениями последних лет, по-разному раскрывающими данную проблему, можно считать повесть Владимира Сорокина «Метель» (2010) и роман Всеволода Бенигсена «ВИТЧ» (2011).

Магистральная линия сюжета романа «ВИТЧ» – остроумное описание вымышленного эксперимента: советских диссидентов отправляют в закрытое спецпоселение «Привольск-218» с двумя целями – политической (устранить их нежелательное влияние на «народные массы») и научной (пронаблюдать поведение творческих личностей в искусственной среде). На страницах романа выводится узнаваемый собирательный образ «людей талантливых плюс-минус». Эта словно бы вскользь обозначенная автором неопределённость указывает на псевдотворческую, в частности, и графоманскую наклонность персонажей.

Поначалу в романе нет выраженной иронии, поскольку герои все сплошь «деятельные, с именами, в общем-то активные диссиденты». Их потребность в письме вначале преподносится как форма протеста и способ самозащиты от давления госрежима. Однако идеальные, казалось бы, условия для свободного и продуктивного творчества (благоустроенный быт, несложный труд, отсутствие прессинга) постепенно обнаруживают творческое бессилие и тщетность амбиций обитателей Привольска-218. Вместо высокого служения музам, они погрязают в бытовых проблемах, кухонных склоках и пустопорожних дискуссиях.

Выясняется, что двигатель деятельности этих людей исключительно внешний – борьба с господствовавшей идеологией. Отстранившись от этой борьбы, многообещающие литераторы оказываются либо жалкими фрондёрами, либо убогими мещанами.

Художник Раж смог лишь «нарисовать цикл невнятных полотен, которые сам же и сжёг в мусорном баке». Прозаик Ревякин, «который якобы писал „антисоветский роман“, написал на самом деле всего лишь одну главу про Ленина под многозначительным названием „Детство антихриста“». Скульптор Горский вообще «забросил свою композицию, посвященную жертвам сталинизма»…

Фантастическим художественным объяснением этого недуга становится придуманная Бенигсеном звучная аббревиатура ВИТЧ – Вирус Иммунодефицита Талантливого (или Творческого) Человека. ВИТЧ проявляется в упорном стремлении «творческой серости» к созданию культурных продуктов. Графомания – одно из типичнейших проявлений ВИТЧа. И самая большая беда, по Бенигсену, в том, что заражённые этим вирусом дискредитируют значимые достижения в области искусства.

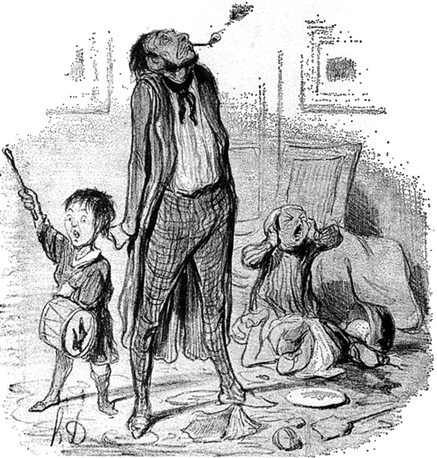

Карикатура на графоманов из журнала «Будильник» (1900)

В романе формулируется несколько базовых критериев выявления опасного вируса. Во-первых, это стереотипы и штампы, «освобождающие читателя-зрителя от мыслительного процесса». Во-вторых – навязывание этих стереотипов в качестве анонимно установленной нормы, тотальной усреднённости. В-третьих – отсутствие саморефлексии: ВИТЧ-инфицированные «вполне довольны тем, что изменили сами себе».

В итоге писатель выносит беспощадный и безапелляционный приговор носителям ВИТЧа: «По сути, они уничтожают культуру, ‹…› ибо культура – это озоновый слой в атмосфере, защищающий нас от смертельного ультрафиолета. Убери этот слой, и мы все погибнем. Только не от ультрафиолета, а от ультрасерости».

Между речью и молчанием

С одной стороны, героев Бенигсена немного жаль: условия их пребывания были похуже, чем у Пушкина в Михайловском, но всё же гораздо лучше, чем у ссыльного Достоевского. Поэтому жалость нивелируется наслаждением от художественного препарирования навязчиво-устойчивого социального комплекса. И вслед за Бенигсеном нельзя не признать: советская действительность создавала весьма благодатную почву для процветания графоманства.

Современность вооружила графоманов ещё более разнообразными и совершенными инструментами для «творческого самораскрытия» – техническими, социальными, ментальными. Интернет даёт возможность свободного и широкого обнародования текстов, а постмодернизм позволяет выдать любое сочинение за «литературный эксперимент».

Писательство превратилось в один из самых модных «трендов». В литературу даже не пришла, а громогласно ввалилась толпа людей, по сути, не имеющих к ней отношения – политиков, певцов, актёров, спортсменов, фотомоделей… А чем больше текстов сомнительной эстетической и общественной значимости, тем выше уровень инфляции смыслов. Следствием перепроизводства речи становится обесценивание Слова.

Этот тезис обыгрывается в «ВИТЧе» в проходном, но очень выразительном эпизоде: на домофоне подъезда герой видит невесть кем нацарапанный вопрос «Свет, у вас что, код сменили?». И герой поражён даже не самим вопросом, а тем, что вопрос «был написан белой несмывающейся краской – то есть, считай, на века»…

Ни экономические трансформации, ни обрушение политических идеологий не пошатнули позиций графомании – напротив, она замечательно встроилась в парадигму постиндустриальной культуры. Бес писательства легко вошёл в мифосистему современности. И причина этого – отнюдь не только пресловутый консьюмеризм, но и одна из ключевых особенностей сегодняшнего коммуникативного пространства: ты есть только пока говоришь, ты существуешь лишь в момент речи.

Современный человек «приговорён к говорению». Необходим постоянный эффект присутствия в коммуникации. Остановка или отсутствие речи тождественны исчезновению. Прав лишь говорящий, а молчащий априори не прав. Графомания – письменный аналог логореи – стала своеобразным способом выживания в нынешней речевой реальности.

При этом совершенно очевидно, что подлинно талантливых текстов просто по определению не может быть очень много, что арифметика здесь весьма проста и незатейлива.

В этот час гений садится писать стихи.

В этот час сто талантов садятся писать стихи.

В этот час тыща профессионалов садятся писать стихи.

В этот час сто тыщ графоманов садятся писать стихи…Аавид Самойлов, 1987

Графоман новейшей формации преисполнен священного ужаса, именуемого труднопроизносимым словом атазагорафобия – боязнь забыть или быть забытым. Для современного человека этот страх тождествен страху отсутствия в коммуникации.

В борьбе с атазагорафобией человек подвержен двум страстям: высказываться по любому поводу и оставлять за собой «последнее слово» где бы то ни было – хоть на официальных трибунах, хоть в социальных сетях, хоть на коммунальных кухнях. Тут многие литераторы дюже усердствуют, чем напоминают другого персонажа романа Бенигсена – режиссёра Толика Комарова, который «слышалтолько себя» и был одержим желанием срочно прославиться или хотя бы громко заявить миру о своём творческом существовании. Вот так из личностной склонности графомания вырастает в социальный комплекс, директивный режим и предустановленный порядок производства текстов.

Графоманию нашего времени можно определить как некое «типовое», или «усреднённое» письмо, сформированное социокультурными установками, диктатом массового вкуса и личными амбициями пишущего.

Графоман не учитывает объективные обстоятельства и нюансы ситуации, когда хорошо бы сделать небольшую паузу или даже надолго замолчать. Он следует лишь общему вектору моды, повинуется актуальным тенденциям, задающим формат создания текстов.

Кроме того, современный штамм ВИТЧа культивируется представлением о писательстве как способе самовыражения, а не как трансляции общезначимых смыслов и подлинно личностных переживаний. В системе создания «текста ради текста» любая идея существует лишь в обрамлении аксессуаров. Сегодняшний графоман не столько воплощение патологии, сколько раб идеологии, которая тем страшнее всех прежних, что имеет культурную, а не политическую основу.

Причём несложно заметить: в подобное рабство легко попадают как очевидные бездарности, так и весьма способные и даже очень одарённые авторы, выдающие минимум по одному крупному произведению в год. Чтобы в этом убедиться, достаточно лишь беглого взгляда на повторяющиеся позиции шорт-листов престижных литературных премий.

Применительно к признанным, популярным, успешным сочинителям слово «графоман» давно уже не выглядит ругательным, часто употребляется в значении «многопишущий автор», «плодовитый литератор», «труженик пера». Графомания начинает рифмоваться с любовью (к письму) и преданностью (литературе). Границы графомании в современном культурном пространстве пролегают не между талантом и бездарностью, а между речью и её отсутствием. Сегодняшний графоман – это человек, самолишённый либо принудительно лишившийся выбора между словом и молчанием.

О. Домье «Поэт сочиняет классическую эклогу о тихой деревенской жизни» (1840)

Справедлива мысль Бенигсена о том, что «самое большое зло» – даже не диктат предустановленной усреднённой «нормы», а «те, кто пользуются ею для достижения своих личных целей. Они – одни из главных пожирателей реальности и производителей серости. Они её спонсоры». В романе эти «спонсоры» не названы конкретно, но легко догадаться, что таковыми могут выступать и алчные издатели, и некомпетентные искусствоведы, и вороватые чиновники, и бульварные журналисты.

Творчество vs креатив

В постиндустриальной культуре актуальна ещё одна проблема: неопределённость самого понятия «талант». Размылись критерии отбраковки некачественных текстов, прагматика восторжествовала над эстетикой. Средний коэффициент качества произведения нынче рассчитывается по формуле «трёх П»: престижность + популярность + продаваемость.

Ключевое слово романа Всеволода Бенигсена – серость – каламбурно перекликается с серийностью, превратившейся из признака массовой литературы (паралитературы) в господствующий формат культуры вообще. Как девиантные дети вырастают в серийных убийц – так многие графоманы вырастают в серийных писателей.

В этой связи очень показательно также лексическое расхождение в предложенной Бенигсеном аббревиатуре ВИТЧ – вирус иммунодефицита талантливого/творческого человека. Слова могут употребляться как синонимичные и взаимозаменяемые, что соответствует не только романной, но и реальной действительности: творческий всё чаще понимается как талантливый и наоборот. При этом быть человеком творческим нынче и престижно, и статусно, и выгодно.

Более того, у последнего слова появился также свой синоним – креатив. Проникший сначала в бизнес-лексикон как дословная калька с английского «творчество», этот семантический брат-близнец прочно обосновался в самых разных областях. Креатива сейчас ждут не только от представителей «традиционно творческих» профессий – его настойчиво требуют от офисного клерка и бизнес-консультанта, спортсмена и практикующего психолога, ресторанного повара и школьного учителя. Даже от литературного критика тоже хотят креативности!

Однако творчество и креатив если близнецы, то всё же разнояйцевые. Хотя разница такая же неощутимая, как между малоодарённым писателем и выдающимся графоманом. Вероятно, наиболее значимые признаки – источник и характер производства культурного продукта. В отличие от творчества, креатив – процесс в большей степени механический и инициированный извне. Мозговой штурм, технический апгрейд, автомобильный тюнинг, любое изобретение в целях стимуляции потребительского спроса – примеры скорее креатива, нежели творчества.

Креатив – это творческий акт, мотивированный прежде всего социальной ситуацией, а не душевной потребностью. Креатив – бесконечный набор интерпретаций; творчество – демиургическое производство новых смыслов. Творчество – всегда вопрос, креатив – всегда ответ.

Сегодняшнее изобилие откровенно графоманских произведений – во многом следствие тотального стремления и навязчивого желания наших современников бесконечно самовыражаться под предлогом «отклика на актуальные общественные запросы». Здесь к графомании тесно примыкает производство «паразитных текстов» – созданных за счёт эксплуатации чужих произведений с целью выгодной самопрезентации, повышения статуса, упрочения авторитета пишущего (подробнее – в гл. 15). Там, где не хватает оригинальных идей, начинаются спекулятивные манипуляции с уже созданными текстами.

Термин «паразитный текст» расширяет сферу распространения графомании: бес писательства заявляет о себе не только в художественном сочинительстве, но вообще во всех областях и видах человеческой деятельности, предполагающих создание текстов – в науке, журналистике, делопроизводстве, администрировании. Графомания тут стимулируется и новыми формами материального поощрения: балльной оплатой по индексу научного цитирования, спецпремиями за опубликованные научные работы, расчётом гонораров по количеству печатных знаков.

Выходит, что графомания сегодня не просто существует – она целенаправленно поощряется и активно культивируется целыми общественными системами и социальными институтами. Причём давно уже никого не удивляет и мало кого волнует противоречие между нелегитимностью графомании в системе подлинных культурных ценностей и абсолютной её легализацией как эффективной технологии общественного развития, как вполне ликвидного формата современной литературы.

Похитители слов

Есть ещё один, особый и куда более любопытный случай – квазиграфомания: намеренная стилизация текста под графоманский либо художественное обнажение стратегий и способов его создания. В обоих случаях бес писательства выставляется голым королём.

В первом случае графомания становится специфической технологией генерации текстов, оригинальным идейно-стилевым приёмом «взламывания» литературных традиций. Об этом хорошо и подробно написано филологом Александром Жолковским в статье «Графоманство как приём» (1994) на примере лирики обэриутов и Велимира Хлебникова, прозы Михаила Зощенко, Андрея Платонова, Эдуарда Лимонова, Дмитрия Пригова.

Герой романа Паскаля Брюкнера «Похитители красоты» (1997) – оездарныи, но амбициозный сочинитель – изобретает оригинальный способ прославиться: корпит сутками в библиотеках, тщательно «просеивая» талантливые произведения и заимствуя сюжетные ходы, выразительные описания, яркие метафоры. «Отовариваясь у великих и малых мастеров», герой выстраивает собственный роман. По сути, Брюкнер обнаруживает и обнажает одну из популярных графоманских техник. Причём это не только вульгарный и очевидный плагиат (гл. 15), но и масса других способов «литературного побирательства», например, коллажирование популярных мотивов, идейных клише, языковых штампов.

И тут стоит обратиться к повести Владимира Сорокина «Метель». Вопрос ревизии качества художественного текста занимал писателя давно: ещё в романе «Голубое сало» (1999) он вывел литературных классиков в клонах жалких графоманов. В «Метели» роль клона выполняет само произведение: повесть воспроизводит общие места, перепевает сквозные мотивы, обыгрывает ключевые образы русской классической литературы.

«Метель» представляет собой гибрид фанфика-кроссовера, скрестившего основные знаковые тексты классики (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, Блок, Булгаков и др.), и мэшап-романа, имплантировавшего в классические сюжеты элементы хоррора (страшная пандемия, исполинский монстр, жуткая казнь).

Фанфик (англ. fan – поклонник + fiction – художественная литература) – производный текст, основанный на оригинальном произведении и использующий его идеи, сюжет, персонажей; разновидность творчества поклонников популярных произведений (фан-арта).Кроссовер – вид фанфика, основанный на соединении сюжетов и идей нескольких произведений.Мэшап (англ. mash up – смешивать) – гибридный субжанр, синтезирующий взятые за основу тексты литературной классики с современными фантастическими произведениями и романами ужасов.

В сюжете «Метели» одновременно присутствуют мельница с хозяином-лилипутом и сложные нанотехнологии. Архаика и современность перемалываются жерновами авторского замысла в муку псевдоэксперимента. При этом очевидна намеренная подмена: из натуральных ингредиентов получается генно-модифицированный продукт – искусственная и симулятивная художественная конструкция. «Метель» – эдакая самоходная машина авторской фантазии, сконструированная по лекалам постмодернизма, которая знай себе катается по раздольному и хорошо распаханному литературному полю. Тут из-за плеча Сорокина лукаво выглядывает Гиляровский…

– Напиши мне «Тараса Бульбу». – То есть как «Тараса Бульбу»? Да ведь это Гоголя!– Ну-к што ж. А ты напиши, как у Гоголя, только измени малость, по-другому всё поставь да поменьше сделай, в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не какой не другой… И за контрафакцию не привлекут, и всё-таки Бульба – он Бульба и есть, а слова-то другие…Владимир Гиляровский «Москва и москвичи», диалог издателя с писателем, 1926

И Сорокин пишет-пишет-пишет – изменяя, переставляя, перекраивая. Вдобавок венчая Льва Толстого с Татьяной Толстой. При наблюдении за этим процессом возникает ироническая ассоциация уже с пушкинской «Метелью»: невеста вскрикивает «Ай, не он! не он!» и падает без памяти…

Литераторы-стеклодувы

Квазиграфомания – тот же «живородящий войлок», из которого в повести Сорокина за считанные минуты вырастают шатры посреди заснеженной степи. Из словесного войлока вырабатывается текст, что дословно с латинского и есть «ткань». Писатель наглядно показывает, как из букв сплетается рассказ, ткётся повесть, производится полотно романа.

В «Метели» продемонстрированы инструментальная изощрённость и техническая мощь умелого сочинителя, способного сконструировать аналог классического произведения, уверенно действовать по классической модели создания текстов, да ещё и декорировать её всякими «стеклянными пирамидками» и прочими модерновыми штучками. Основу повествования составляет здесь не фабула как таковая, а «обнажение приёма» – объективация самого творческого процесса.

Автор словно проводит мастер-класс: сначала распахивает перед читателем дверки щедрых литературных кладовых, затем проводит экскурсию по писательскому огороду. При чтении повести возникает впечатление параллельного закадрового комментария: выберем почву для экспериментальной литературной грядки, взрыхлим парочкой идей, обозначим садовой лопаткой сюжетные ходы, посеем с десяток-другой плодоносных мотивов, унавозим жирными метафорами-эпитетами, подопрём колышками художественных деталей, проредим парадоксами и слегка опрыскаем иронией…

В таком представлении писатель выступает мастером, но не в высшем (булгаковском) смысле, а в прикладном – как ремесленник (например, мастер гончарного дела) или как специалист-практик (например, заводской мастер).

Стеклодувы. Гравюра (ок. 1800)

Применительно к «Метели» с её стеклянными пирамидками уместна и аналогия со стеклодувом. Очевидно одно: здесь писатель демонстрирует skill (мастерство) вместо art (искусства). И в этом скрытом, но намеренном противопоставлении присутствует элемент творческой спекулятивности.

Сорокин работает с языком, как слесарь с металлом… Это мастеровой. Он сделал текст, как стул, мы прочитали, как будто сели на стул. И всё в порядке.Фёдор Гиренок«Удовольствие мыслить иначе», 2008

Одновременно возникает вопрос: насколько успешной оказалась демонстрация мастерства? Вопрос заведомо провокационный, поскольку Владимир Сорокин общепризнан и как талантливый стилист, и как успешный стилизатор. Между тем, применительно к «Метели» оба эти определения можно подвергнуть ревизии. Слишком уж заметны точки сборки и места склейки, видны швы и шероховатости.

Для объективной оценки качества сорокинского текста необходимо понять, предполагает ли он трансляцию (пусть и стилизованную) каких-то подлинно существующих и общезначимых смыслов – или это намеренная литературная профанация, экспериментально-игровой «текст ради текста». Генерируются ли тут принципиально новые идеи путём микширования классических сюжетов с реалиями современности и футуристическими фантазиями – или перед нами лишь механическая сумма, эстетически привлекательная, но содержательно пустая.

Здесь обнаруживается ещё одна сквозная тенденция современности: на вершине популярности автору становится интереснее и даже важнее литературная игра, чем собственно писательство. Драматизм создания произведения уступает драматургии отношений с читателем.

Параллельно выявляется и такой значимый момент: намеренное «побирательство» писателей-постмодернистов в чужих текстах делает присутствие читателя в постмодернистских произведениях не совсем легальным. Ну, как если бы нас зазывал в гости не сам хозяин дома, а совершенно посторонний человек. Или приглашали в съёмную квартиру, выдаваемую за собственную. Полулегальность читательского «гостевания» позволяет любоваться лишь «интерьером» текста, но не позволяет ощутить его атмосферу.

Всякая попытка заставить служить вечные сюжеты чему-то сиюминутному и притом искусственному оборачивается их смысловой инфляцией и, как следствие, омертвением. Но Пушкин, Гоголь, Толстой, Чехов всё равно живее всех живых, а постмодернистские романы сильно смахивают на литературные кенотафы – пустые могилы избежавших очередного погребения классиков, увенчанные стеклянной пирамидкой вместо крестов.

Сорокин, веселясь, доводит языковую манеру до той черты, за которой язык вываливается за пределы языка. Но здесь-то Сорокин и останавливается. На большее у него нет ни сил, ни таланта.

Фёдор [иренок«Удовольствие мыслить иначе», 2008

Фактически философ бросает писателю обвинение уже в самой настоящей (а никакой не квази-) графомании, произнося вслух то, что поостережётся высказать филолог и даже иной литкритик.

* * *

В современной социокультурной ситуации поделка не всегда подделка. Вторичность и искусственность текста не обязательно свидетельства непрофессионализма автора. Но значение поделки и отношение к ней – такое же, как в детском саду: «Молодец, Володя, хорошо выдул стеклянную пирамидку!» Креативно.

Не маловато ли для даровитого автора? Не есть ли определение «искусная поделка» большее унижение, чем прямой упрек в графомании? Как всегда, время покажет и рассудит. Ясно одно: графомания заметно мимикрирует.

«Бес писательства» действует не только всё более активно, но и более изобретательно. Прячет старые и примеряет новые маски, меняет явки и пароли. Рифма «креатив – нарратив» сбивает с толку начинающих и обольщает опытных литераторов. А от впадения в прелесть творчества недалеко до греха перед искусством.

Назад: Глава 13. Роман из пробирки. Современные писательские технологии

Дальше: Глава 15. Раскавыченная реальность. Литературный плагиат и его окрестности