Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 10. Западная эпоха

Дальше: ЧАСТЬ III

Немезида

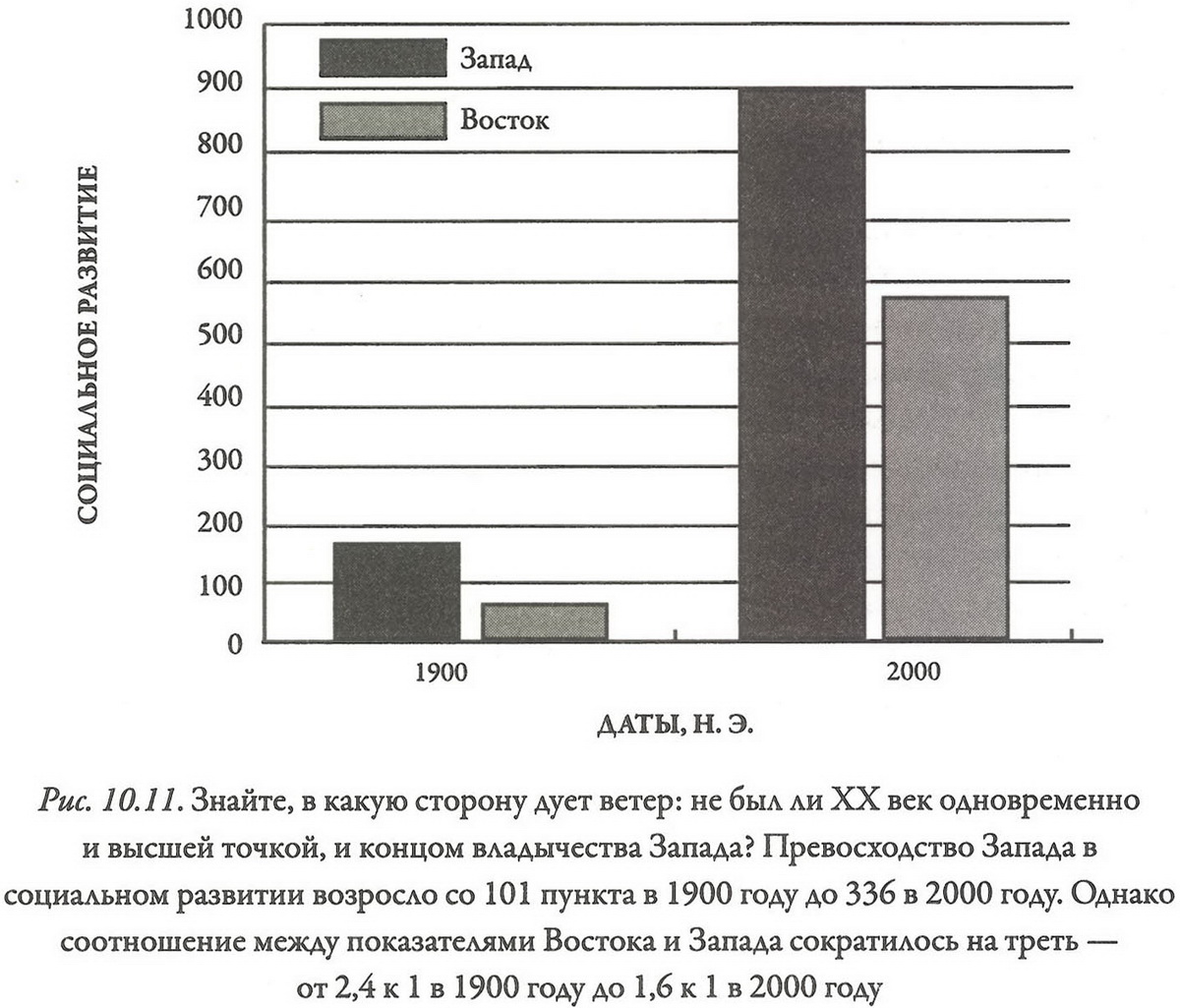

Глобализация сделала явным секрет эпохи: в этом новом мире заявлять о том, что Запад просто лидирует в мировом социальном развитии, — означало говорить чепуху. На протяжении тысячелетий первоначальные сельскохозяйственные центры распространялись вширь — по большей части независимо друг от друга — в нескольких частях нашей планеты. Однако рост социального развития по восходящей неуклонно трансформировал географию, связывая эти мировые центры друг с другом.

Уже в XVI веке новые виды кораблей позволили европейцам одержать верх над ацтеками и инками и преобразовать эти прежде независимые центры Нового Света в отдаленную периферию крайне увеличившегося Запада. В XVIII столетии в еще одну такую периферию европейцы начали превращать южноазиатский центр, а в XIX веке пароходы, железные дороги и телеграф придали Западу мировой размах и в очередной раз трансформировали географию. Британия — величайшая держава Запада — могла демонстрировать свою волю почти повсюду на планете. А по мере того как люди Запада извлекали все больше энергии из окружающей среды, та ее часть, которую они обращали на военные нужды, стремительно возрастала. Между 1800 и 1900 годами количество получаемой на Западе энергии возросло в два с половиной раза, а его военный потенциал — десятикратно. Промышленная революция трансформировала лидерство Запада в социальном развитии в его владычество.

Поэтому досадно, что великие державы Востока предпочли игнорировать это обстоятельство и ограничивали деятельность западных торговцев крошечными анклавами в Гуанчжоу и Нагасаки. Когда, как я уже упоминал в главе 9, британский лорд Макартни приехал в 1793 году в Пекин, чтобы потребовать открытия рынков для Великобритании, император Цяньлун решительно отказал ему в этом. И это даже притом — как Макартни едко заметил в своем дневнике, — что «все простые китайцы торгуют запрещенными товарами, а в портах, где мы останавливались, самым приятным занятием для них, как создается впечатление, является наблюдение за нашими кораблями, которые часто приходят в их гавани»29.

Ситуация дошла до критической точки в 1830-х годах. На протяжении трех столетий западные купцы приплывали в Гуанчжоу и меняли серебро — по-видимому, единственное из имевшегося у них, чего желали китайские чиновники, — на чай и шелк. К 1780-м годам каждый год в Гуанчжоу притекало почти 700 тонн западного серебра. Однако, как обнаружила британская Ост-Индская компания, что бы ни говорили бюрократы, множество китайцев проявляли интерес также и к опиуму — удивительному наркотику, который выращивался в Индии. Западные торговцы (в особенности британские) стали активно торговать этим наркотиком. К 1832 году его было доставлено в Гуанчжоу почти 12 тонн — достаточно для того, чтобы «обеспечивать потребности» от двух до трех миллионов наркоманов целый год (рис. 10.5). Плата за наркотики привела к тому, что приток серебра в Китай сменился на его отток в размере почти четырехсот тонн. Это означало как очень много наркотиков, так и очень много денег.

Торговцы настаивали, что опиум «для высших слоев китайского общества — это попросту то же самое, чем являются бренди и шампанское для таких же слоев в Англии»30, но это было неправдой, и они об этом знали. Опиум оставлял за собой столь же мрачный след из сломанных жизней, как и в бедных кварталах городов в наши дни. Он также больно ударил по крестьянам, которые никогда даже не видели трубку для курения опиума, поскольку отток серебра к наркобаронам привел к росту цены этого металла, из-за чего крестьяне вынуждены были продавать больше урожая, чтобы получать серебро, необходимое им для оплаты своих налогов. К 1832 году налоги фактически были вдвое выше, нежели за пятьдесят лет до того.

Некоторые из советников императора Даогуана рекомендовали ему прибегнуть к циничному рыночному решению: легализовать опиум, чтобы отечественный мак смог подорвать британский импорт, остановить отток серебра и повысить налоговые поступления. Однако Даогуан был хорошим конфуцианцем, и, вместо того чтобы пойти на уступки низменным влечениям своих подданных, он пожелал спасти их от самих себя. В 1839 году император объявил войну наркотикам.

Я уже немного рассказал об этой первой войне с наркотиками во введении. Поначалу все шло хорошо. Уполномоченный Даогуана, которому он поручил решить эту проблему, конфисковал несколько тонн опиума, сжег его или утопил в океане (после того, как написал надлежащим образом классическую поэму, в которой извинялся перед богом моря за загрязнение его владений). Но затем дела пошли хуже. Британский администратор по делам торговли, признавая, что там, где магия рынка не работает, огнестрельное оружие может оказаться эффективнее, втянул свою родную страну против ее желания в войну с Китаем.

То, что последовало дальше, было шокирующей демонстрацией военной мощи промышленной эпохи. Секретным оружием Британии была «Немезида» — новейший пароход с полностью железным корпусом. Но даже у Королевского военно-морского флота были предубеждения в отношении использования столь радикального оружия. Как признавал капитан этого корабля, точно так же, как «свойство плавучести дерева, независимо от его формы или вида, делает его наиболее естественным материалом для строительства судов, так и свойство железа тонуть в воде делает его на первый взгляд очень плохо подходящим материалом для подобных целей»31.

Эти опасения казались вполне обоснованными. Из-за металлического корпуса компас плохо работал; «Немезида» врезалась в скалу, еще не покинув Англию, а возле мыса Доброй Надежды почти что раскололась надвое. Только благодаря тому, что матросы во время ревущего шторма сумели, свесившись за борт, прикрепить к бортам куски дерева и железа, капитану удалось сохранить судно на ходу. Но все это было забыто, когда «Немезида» добралась до Гуанчжоу. Она оправдала свое название, пройдя по мелководным местам, где ни один из деревянных кораблей не смог бы пройти, и разнесла на куски все, что ей противостояло.

В 1842 году британские суда заблокировали Великий канал и поставили Пекин на грань голода. Полководец-губернатор Ци Ин, уполномоченный вести переговоры о мире, заверял императора, что он все еще сможет «покончить с этим мелким вопросом и осуществить наш великий план»32, но на самом деле он предоставил британцам, а затем американцам, затем французам, а после этого и другим представителям Запада доступ к китайским портам, чего те требовали. А когда вследствие враждебности китайцев к этим «заморским дьяволам» (рис. 10.6) выгоды от полученных уступок оказались меньше ожидаемых, пришельцы с Запада потребовали еще большего.

Люди Запада также подталкивали друг друга, опасаясь, что результатом коммерческого соперничества станут некоторые уступки, которые воспрепятствуют их торговцам выйти на новые рынки. В 1853 году их соперничество распространилось также и на Японию. Коммодор Мэтью Перри приплыл в бухту Эдо и потребовал для американских паровых судов, направляющихся в Китай, права заправляться здесь топливом. Вместе с ним прибыли только четыре современных судна, но их огневая мощь была больше, нежели у всей Японии. Его суда были «крепостями, свободно перемещавшимися по воде, — как сказал один изумленный очевидец. — То, что мы приняли за большой пожар на море, на самом деле было черным дымом, поднимавшимся из труб их судов»33. Япония предоставила американцам право торговать в двух портах. Британия и Россия незамедлительно потребовали — и получили — то же самое.

Соревнование за позиции на этом не остановилось. В приложении к договору с Китаем 1842 года британские юристы изобрели новый статус — «страна наибольшего благоприятствования», означающий, что все, что Китай предоставляет другой западной державе, он должен предоставить также и Великобритании. Договор, который Соединенные Штаты подписали с Китаем в 1843 году, включал положение, позволяющее пересматривать его условия по истечении двенадцати лет, и поэтому в 1854 году британские дипломаты потребовали, чтобы им предоставили то же самое право. Цинский двор медлил, и Британия опять вступила в войну.

Даже британский парламент считал, что это уже чересчур. Он осудил премьер-министра Пальмерстона. Его правительство пало, но избиратели вновь избрали его, причем более значительным, чем прежде, большинством голосов. В 1860 году Британия и Франция оккупировали Пекин, сожгли Летний дворец и отправили песика Лути в Балморал. Чтобы не оказаться позади по части очередных переговоров, американский генеральный консул вынудил Японию заключить новый договор, угрожая, что иначе явятся британские корабли, чтобы открыть страну для опиума.

В 1860 году Запад навис над миром как колосс, и казалось, что для него не существует пределов. Древний восточный центр, который всего за столетие до этого мог гордиться самым высоким уровнем социального развития в мире, становился теперь новой периферией для западного центра — точно так же, как и бывшие центры в Южной Азии и обеих Америках. А Северная Америка, теперь основательно заселяемая европейцами, уже в своем собственном праве завоевывала себе место в самом западном центре. В ответ на эту столь масштабную реорганизацию географии европейцы открывали для себя все новые и новые пограничья. Их пароходы перевозили «белую чуму» — поселенцев в Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию — и возвращались на родину с полными трюмами зерна и овец. Африка, еще в 1870 году по большей части остававшаяся на западных картах белым пятном, к 1900 году была почти полностью под европейским владычеством.

Экономист Джон Мейнард Кейнс, в 1919 году оглядываясь на эти годы, вспоминал о них как о золотом веке, когда:

«для… среднего и высшего классов [Запада] жизнь предлагала, с небольшими затратами и с наименьшими затруднениями, удобства, комфорт и приятности, недоступные самым богатым и самым могущественным монархам других эпох. Житель Лондона мог заказать по телефону, потягивая свой утренний чай в постели, самые разные продукты со всего земного шара… и у него были все основания ожидать, что их незамедлительно доставят к его порогу: он мог в тот же самый момент и с помощью тех же самых средств рискнуть вложить свое богатство в [разработку] природных ресурсов и в новые предприятия в любом уголке мира… Он мог незамедлительно обеспечить себе, по своему желанию, дешевые и комфортные средства для проезда в любую страну или любой климат без паспорта или каких-то других формальностей… и мог отправиться за границу в любые чужие земли, ничего не зная об их религии, языке или обычаях, имея с собой богатство в монетах. И если при этом он столкнулся с хотя бы малейшим препятствием, то был бы очень огорчен и сильно удивился бы»34.

Но для романиста Джозефа Конрада, после того как он провел много времени в 1890 году в бассейне реки Конго, ситуация казалась совсем другой. «Завоевание земли — большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас, — цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться»35, — заметил он в своем классическом антиколониалистском романе «Сердце тьмы». Конго, конечно, было крайним случаем. Бельгийский король Леопольд захватил эту страну как свою личную собственность и сделал себя миллиардером. Для этого были подвергнуты пыткам, искалечены и убиты 5 миллионов или больше конголезцев, чтобы заставить остальных обеспечивать его каучуком и слоновой костью. Однако он едва ли был единственным в своем роде. В Северной Америке и Австралии белые поселенцы почти истребили туземцев. Кроме того, некоторые историки винят европейский империализм еще и в том, что слабые муссоны в 1876-1879 и в 1896-1902 годах обернулись катастрофами. Невзирая на то что урожаи падали, крупные землевладельцы продолжали экспортировать продовольствие на западные рынки. В результате от Китая до Индии и от Эфиопии до Бразилии недоедание превратилось в голод. Вслед за ним явились дизентерия, оспа, холера и сама Черная смерть, унеся с собой, возможно, 50 миллионов ослабленных людей. Одни жители Запада собирали помощь для голодающих, другие притворялись, что ничего не происходит, а третьи, подобно авторам журнала The Economist, сетовали, что меры по облегчению голода только приучают голодающих считать, что «долг правительства — сохранить их в живых»36. Не слишком удивительно, что слова «Ужас! Ужас!»37, которые прошептал умирающий мистер Куртц — этот описанный Джозефом Конрадом злой гений, выкроивший себе персональное королевство в джунглях, — стали эпитафией европейского империализма.

Восток избежал худшего, но тем не менее претерпел поражение, унижение и эксплуатацию от Запада. Китай и Япония раскололись на разнородные группы патриотов, диссидентов и преступников, обвинявших свои правительства во всем, и взялись за оружие. Религиозные фанатики и ополченцы убивали людей Запада, заплутавших за пределами своих укрепленных компаундов, и бюрократов, которые попустительствовали этим пришельцам. В отместку за это западные военно-морские силы бомбардировали прибрежные города. Соперничавшие фракции использовались представителями Запада друг против друга. Когда одна фракция, поддерживаемая Британией, в 1868 году свергла законное правительство, Японию наводнило европейское оружие. В Китае гражданская война обошлась в 20 миллионов, покуда западные финансисты не решили, что смена режима негативно скажется на доходах. Вслед за этим «всегда победоносная армия» во главе с американскими и британскими офицерами и канонерками помогла спасти династию Цин.

Представители Запада говорили правительствам Востока, что им следует делать, захватывали их активы и заполняли их конторы своими советниками. Неудивительно, что те поддерживали на низком уровне тарифы на западный импорт и цены на те товары, которые людям Запада требовалось покупать. Порой этот процесс даже у европейцев вызывал чувство неловкости. «Я видел такие вещи, которые заставляли мою кровь вскипать, когда европейские державы пытались унижать азиатские страны»38, — сказал Улисс С. Грант японскому императору в 1879 году.

Однако большинство людей Запада расценивали происходящее как должное. На фоне коллапса Востока укреплялись позиции теорий «давней предопределенности» владычества Запада. Восток — с его коррумпированными императорами, раболепствующими конфуцианцами и миллиардом полуголодных кули — казалось, всегда был предназначен на подчинение динамичному Западу. Создавалось впечатление, что мир уже принимает свою окончательную, предопределенную форму.

Война Востока

Высокомерные, самодовольные сторонники теорий «давней предопределенности», сложившихся в XIX веке, просмотрели один важный момент — логику их собственного империализма, действующего под влиянием рынка. Точно так же, как рынок побудил британских капиталистов создать промышленную инфраструктуру у своих злейших соперников в Германии и Соединенных Штатах, теперь он вознаграждал тех людей Запада, которые направляли свои капиталы, изобретения и ноу-хау на Восток. Конечно, эти люди Запада старались всякий раз, когда это было возможно, «раздать карты в свою пользу». Однако неустанное стремление капитала к новым прибылям предоставляло возможности также и людям Востока, которые были готовы ими воспользоваться.

Скорость, с которой люди Востока поступали таким образом, была поразительной. В 1860-х годах движение «самоусиления» в Китае и движение «цивилизация и просвещение» принялись копировать то, что они считали наилучшим на Западе, переводили западные книги по естественным наукам, управлению, праву и медицине на китайский и японский языки и отправляли делегации на Запад искать подходящее для себя. Люди Запада кинулись продавать свои последние технические новинки людям Востока, а китайские и японские Гредграйнды загрязняли сельскую местность фабриками.

В известном смысле это было не так уж и удивительно. Когда люди Востока ухватились за те средства, благодаря которым уровень социального развития Запада стал настолько высоким, они поступали точно так же, как и люди Запада шестью столетиями ранее поступили в отношении таких восточных средств, как компас, чугун и огнестрельное оружие. Однако, с другой стороны, это было очень неожиданным. Реакция Востока на владычество Запада существенно отличалась от реакций бывших центров в Новом Свете и Южной Азии, инкорпорируемых в качестве периферий Запада на протяжении предшествовавших трех веков.

Коренные американцы так никогда и не развили собственных промышленных отраслей, а жители Южной Азии делали это намного медленнее, нежели жители Восточной Азии. Некоторые историки полагают, что это объясняется культурой, и утверждают (более или менее недвусмысленно), что, в то время как культура Запада в сильной степени поощряет напряженный труд и рациональность, культура Востока оказывает такое влияние лишь в слабой степени, культура Южной Азии — в еще более слабой степени, а прочие культуры не оказывают такого влияния вообще. Однако это наследие колониалистского образа мыслей не может быть правильным.

Когда мы рассматриваем реакции на владычество Запада в более долгосрочной перспективе, мы фактически видим две поразительные корреляции. Во-первых, те регионы, у которых был относительно высокий уровень социального развития до западного владычества — наподобие восточного центра, — как правило, индустриализировались быстрее, нежели те, у которых были относительно низкие показатели уровня социального развития. Во-вторых, регионы, которые избежали прямой европейской колонизации, как правило, индустриализировались быстрее, нежели те, которые стали колониями. У Японии до 1853 года были высокие показатели уровня социального развития, и она не была колонизирована. Ее быстрая модернизация началась в 1870-х годах. Китай имел высокий уровень развития и был частично колонизирован; его быстрая модернизация началась в 1950-х годах. У Индии был средний уровень развития, и она была полностью колонизирована; ее быстрая модернизация началась только в 1990-х годах. Африка к югу от Сахары имела низкий уровень развития и была полностью колонизирована, и она только сейчас начинает догонять остальных.

Поскольку Восток XIX века был (по стандартам доиндустриальных времен) миром передового сельского хозяйства, великих городов, широко распространенной грамотности и мощных армий, множество его жителей изыскали способы, позволяющие адаптировать западные методы к новым условиям. Люди Востока даже заимствовали западные дебаты об индустриализме. На каждого восточного капиталиста находился стареющий самурай, который ворчал: «В прежней жизни находилось место и для бесполезной красоты, а теперь ищут только безобразной полезности»39. И хотя к 1900 году ставки реальной заработной платы в городах несколько возросли, китайские и японские инакомыслящие с воодушевлением создавали социалистические партии. К 1920 году в число их членов вступил и молодой Мао Цзэдун.

Восточные дебаты по поводу индустриализации варьировали от страны к стране. Точно так же, как это произошло на Западе, как только появились возможности для индустриального взлета, то после этого великие люди, «идиоты, заваливающие дело», культура или слепая удача не могли или могли лишь в очень незначительной степени ему воспрепятствовать. Однако — и опять-таки аналогично происходившему на Западе — эти силы могли решающим образом повлиять на то, какая страна окажется первой на этом пути.

Когда Уильям Гилберт и Артур Салливан в 1885 году поставили в Лондоне свою комическую оперу «Микадо», они избрали Японию в качестве самого подходящего образчика экзотического Востока — такого места, где маленькие птицы умирают из-за любви, а главные палачи правителя вынуждены отрубать себе головы. Однако на самом деле Япония уже индустриализировалась, причем быстрее, нежели любое из предыдущих обществ на протяжении истории. После гражданской войны в 1868 году на трон был возведен новый молодой император, ловко руководимый из-за кулис. Толковые администраторы в Токио сумели и удержать свою страну от войн с западными державами, и финансировать проведение индустриализации в основном за счет отечественного капитала, и отговаривать разгневанных людей от провокационных нападений на иностранцев. И, по контрасту, неумелые администраторы в Пекине терпели и даже поощряли насилие против миссионеров, воевали в 1884 году с Францией, что оказалось грубой ошибкой (потеряв при этом бóльшую часть своего дорого стоившего нового флота в течение одного часа), а также брали займы — и растрачивали их — в губительных масштабах.

Люди из японской элиты признавали тот факт, что либерализация является пакетной сделкой. Они стали носить шляпы и кринолины; некоторые обсуждали вопрос о заимствовании латинской графики; третьи хотели, чтобы Япония разговаривала по-английски. Они были готовы рассматривать все, что могло бы работать. Но цинские правители Китая олицетворяли собой отличие от них. На протяжении сорока шести лет вдовствующая императрица Цыси правила страной «из-за бамбуковой ширмы» и противилась любым мерам по модернизации, которые могли представлять опасность для династии. Единственный случай, когда она заигрывала с западными идеями, состоял в том, что на деньги, предназначенные на восстановление флота, была изготовлена мраморная копия парохода «Миссисипи» для ее Летнего дворца (она до сих пор стоит там и вполне стóит того, чтобы на нее посмотреть).

Когда ее племянник Гуансюй попытался в 1898 году спешно осуществить рассчитанную на сто дней программу реформ (упрощение государственной службы, модернизация экзаменов, создание современных школ и колледжей, координация производства чая и шелка на экспорт, содействие развитию горного дела и железных дорог, а также реформирование на западный лад армии и флота), Цыси объявила, что Гуансюй просил ее вернуться на пост регентши, затем заточила его во дворце и казнила его министров-модернизаторов. Гуансюй оставался реформатором до самой своей трагической кончины. В 1908 году, когда Цыси сама лежала на смертном одре, он был отравлен мышьяком.

В то время как Китай «спотыкаясь» двигался в направлении современности, Япония туда мчалась. В 1889 году в Японии была опубликована конституция, по которой получили право голоса состоятельные мужчины, были разрешены политические партии в западном стиле и были созданы современные правительственные министерства. В Китае конституция была утверждена лишь тогда, когда Цыси уже умирала, а ограниченное право голоса мужчинам было предоставлено с 1909 года. Япония же сделала приоритетной задачей массовое образование. К 1890 году две трети японских мальчиков и треть девочек получали бесплатное начальное школьное образование, в то время как Китай не делал практически ничего для образования масс. В обеих странах их первые железные дороги были проложены в 1876 году, но в 1877 году губернатор Шанхая приказал снять пути, опасаясь, что ими могут воспользоваться повстанцы. В 1896 году в Японии имелось 2300 миль [около 3700 км] железных дорог, а в Китае только 370 миль [около 595 км]. Примерно то же самое можно было бы сказать и относительно железа, угля, пара и телеграфных линий.

На протяжении всей истории экспансия центров часто вызывала жестокие войны на периферии, в ходе которых решался вопрос, какая часть данной окраины возглавит сопротивление великим державам (либо в первую очередь станет ассимилироваться). Например, в I тысячелетии до н. э. Афины, Спарта и Македония на протяжении полутораста лет воевали на окраинах Персидской империи, а государства Чу, У и Юэ то же самое делали в Южном Китае, по мере того как рос центр в долине реки Хуанхэ. В XIX веке н. э. этот процесс повторился, когда Восток стал периферией по отношению к Западу.

После неудачной попытки Японии завоевать Китай в 1590-х годах правители восточного центра стали предполагать, что издержки от войн между государствами перевешивают получаемые выгоды; однако приход Запада перевернул это предположение с ног на голову. Любая страна Востока, которая быстрее всех остальных провела бы индустриализацию, реорганизацию и перевооружение, не только смогла бы сдерживать западных империалистов, но также смогла бы держать в подчинении остальной Восток.

В конечном счете именно индустриализация Японии, а не британские военные корабли стали Немезидой для Китая. У Японии не хватало ресурсов, а в Китае их было вдоволь. Японии нужны были рынки, а в Китае их было полно. Споры, происходившие в Токио относительно того, что следует сделать, были бурными и даже кровавыми, но на протяжении жизни двух поколений страна постепенно прокладывала себе путь к китайским материалам и китайским рынкам. К 1930-м годам большинство воинствующих офицеров Японии были полны решимости захватить восточный центр, превратить Китай и Юго-Восточную Азию в колонии и изгнать западных империалистов. Началась война Востока.

Однако большая разница между этой войной Востока и войной Запада, происходившей в XVIII веке, состояла в том, что война Востока имела место в мире, где уже властвовал Запад. Это все осложняло. Таким образом, когда в 1895 году Япония смела сопротивление Китая, который препятствовал ее успехам в Корее, кайзер Германии Вильгельм II отреагировал на это тем, что послал своему кузену, российскому царю Николаю II довольно плохой рисунок под названием «Желтая опасность» (рис. 10.7) и настоятельно рекомендовал ему «культивировать Азиатский континент и защищать Европу от вторжения великой желтой расы»40. Николай ответил на это послание тем, что конфисковал бóльшую часть тех территорий, которые Япония захватила у Китая.

Однако другие представители Запада усматривали в сотрудничестве с Японией преимущества, используя ее быстро растущую мощь для поддержания порядка на Востоке в своих интересах. Впервые такая возможность появилась в 1900 году, когда китайское тайное общество под названием «Кулак во имя справедливости и согласия» [«ихэтуань»] (утверждавшее, помимо прочего, что обучение восточным единоборствам в течение ста дней сделает человека пуленепробиваемыми) подняло восстание против западного империализма. Потребовалось 20 тысяч иностранных войск, чтобы подавить их. И большинство этих солдат были японцами (впрочем, об этом вы не узнаете из западных источников (в особенности из голливудского блокбастера 1963 года «55 дней в Пекине». Британия была настолько удовлетворена таким результатом, что в 1902 году подписала договор о военно-морском союзе с Японией, в котором за Японией признавался статус великой державы на Востоке. Уверенная в британском нейтралитете, Япония в 1904 году отомстила России, потопив ее дальневосточный флот и одержав верх над ее армией в самой крупной наземной битве, в которой она когда-либо участвовала. А когда царь Николай II отправил свой главный флот за 20 тысяч миль вокруг Старого Света, чтобы исправить ситуацию, японские боевые корабли потопили также и его.

Прошло менее пятидесяти лет после того, как Лути переместился в Лондон, но старый восточный центр отреагировал настолько динамично, что смог уже нанести поражение западной империи. «То, что случилось в 1904—1905 годах, — сделал вывод опальный командующий Александр Николаевич Куропаткин, — было не более чем стычкой с авангардом… И только при общем понимании того, что сохранение Азии мирной является важным делом для всей Европы… мы можем не допустить распространения «желтой опасности»42. Однако Европа проигнорировала его совет.

Мировые войны

Между 1914 и 1991 годами западный центр вел величайшие войны в истории: Первую мировую войну, с 1914 по 1918 год, с целью определиться с вопросом — создаст ли Германия европейскую континентальную империю; Вторую мировую войну, с 1939 по 1945 год, — из-за того же самого вопроса; и, наконец, холодную войну, с 1947 по 1991 год, — с целью решить, каким образом Соединенные Штаты и Советский Союз разделят трофеи [полученные в результате Второй мировой войны] (рис. 10.8). В совокупности эти войны стали новой войной Запада, на фоне которой версия войны Запада XVIII века стала выглядеть незначительной. К этой войне добавилась война Востока. Итогом стала сотня миллионов погибших, и само выживание человечества оказалось под угрозой. В 1991 году Запад по-прежнему властвовал, но многим казалось, что опасения Куропаткина в конце концов оказались истиной: Восток был уже нацелен на то, чтобы обогнать Запад.

Историю о том, как началась новая война Запада, часто рассказывали: как в результате долгого упадка Османской империи Балканы оказались полны террористов (и/или борцов за свободу); как в результате головотяпства и неудачного стечения обстоятельств одна группировка под названием «Черная рука» в июне 1914 года убила эрцгерцога — наследника престола австрийских Габсбургов (бомба, брошенная одним из террористов, отскочила от автомобиля эрцгерцога. Но его шофер повернул в неверном направлении, дал задний ход и остановился прямо перед вторым террористом, который уже не совершил ошибки) и как сеть договоров, предназначенных, чтобы сохранить мир в Европе, повлекла всех вместе «вниз с обрыва».

То, что последовало затем, столь же хорошо известно: модернизированные государства Европы в беспрецедентных количествах призвали своих молодых людей, вооружили их беспрецедентным оружием и пустили их огромную энергию на беспрецедентную бойню. До 1914 года некоторые интеллектуалы доказывали, что войны между великими державами стали невозможными, поскольку мировая экономика теперь стала настолько взаимосвязана, что в тот момент, когда война разразится, все участвующие в ней державы потерпят коллапс, который положит конец конфликту. К 1918 году, однако, урок, по-видимому, состоял в том, что пережить напряжение тотальной войны XX века могут только те государства, которые способны эффективно «запрячь» для этой цели свою большую и сложную экономику.

Эта война, по-видимому, также показала, что преимуществом в ней обладают либеральные, демократические государства, чьи граждане были в наиболее полной мере готовы бороться и напрягать силы. Если вернуться в I тысячелетие до н. э., то тогда и жители Востока, и жители Запада все усвоили урок, что наиболее эффективными организациями для ведения войны являются династические империи. А теперь в течение всего одного десятилетия они усвоили другой урок: что эти династические империи — наиболее устойчивая форма правления в истории, унаследованная без перерывов еще от Ассирии, Персии и империи Цинь, — были более несовместимыми с ведением войн.

Первой пришлось уйти династии Цин в Китае. Погрязшие в долгах, поражениях и хаосе, министры императора-мальчика Пу И утратили контроль над армией еще в начале 1911 года. Однако когда мятежный генерал Юань Шикай произвел себя в 1916 году в императоры — как это делали на протяжении двух тысяч лет многие мятежные полководцы, — он обнаружил, что не способен удерживать контроль над страной. Другая военная клика в 1917 году восстановила на троне Пу И, однако с ничуть не лучшими результатами. Императорская история Китая закончилась спустя несколько дней, причем ее кончина сопровождалась если не жалким всхлипыванием, то всего лишь весьма небольшим взрывом. Единственный самолет сбросил одну бомбу на Запретный город в Пекине, Пу И был опять свергнут, и страна погрузилась в анархию.

Следующей стала династия Романовых в России. Поражение от Японии едва не привело к свержению царя Николая II в 1905 году, но Первая мировая война довела это дело до конца. В 1917 году либералы отрешили от власти его семью, а большевики расстреляли ее в 1918 году. Вскоре за ними последовали Гогенцоллерны в Германии и Габсбурги в Австрии. Они избежали судьбы Романовых лишь благодаря тому, что бежали из своих родных стран. В Турции османы кое-как держались, но лишь до 1922 года.

Несмотря на эти деструктивные процессы, Первая мировая война упрочила западное владычество благодаря тому, что в результате ее были сметены архаические династические империи в Европе, а Китай оказался слабее, чем когда-либо раньше. В большом выигрыше оказались Франция и, прежде всего, Британия. Они не только заглотили немецкие колонии и раздвинули пределы своих океанских империй еще дальше в Африку, Тихий океан и к нефтяным месторождениям прежней Османской империи, но также и вынудили своего союзника на Востоке — Японию — передать им бóльшую часть захваченных ею германских колоний. К 1919 году свыше трети мировой суши и почти треть населения мира управлялись либо из Лондона, либо из Парижа.

Однако обширные цветные пятна, которые все еще обозначали территории этих империй на более старых атласах, когда я был школьником, вводили в заблуждение. Наряду с укреплением западной мощи война привела также и к ее перераспределению. Европа вела войну «не по средствам», и долги по счетам превосходили даже британский кредит. В 1920 году инфляция достигла 22 процентов; в следующем году уровень безработицы превысил 11 процентов. В забастовках было потеряно 86 миллионов человеко-дней. Да, солнце все еще не заходило над Британской империей, но ей приходилось очень сильно стараться, чтобы оставаться в деле.

Чтобы заплатить свои долги, Британия рассталась с частью своего капитала, большая часть которого утекла через Атлантику. Прошедшая война была адом, но Соединенные Штаты этой адской войной воспользовались и вдруг стали и мастерской мира, и мировым банкиром. Ранее, в XV столетии, западный центр сместился из Средиземноморья в направлении Западной Европы, а в XVII столетии он опять сместился — в направлении океанических империй северо-запада. Теперь же, в XX столетии, западный центр в очередной раз смещался — по мере того, как обанкротившиеся океанические империи северо-запада Европы уступали свои позиции североамериканской империи.

Соединенные Штаты перешли к новому типу организации, которую мы можем назвать субконтинентальной империей. В отличие от традиционных династических империй в этой империи не было древней аристократии, правящей забитыми крестьянами. В отличие от европейских океанических империй в ней не было небольшого либерального индустриализованного исходного центра, властвующего «над пальмами и соснами». Скорее евро-американцы — после того, как они почти истребили коренное население, воевали в жестокой гражданской войне и загнали миллионы бывших рабов обратно в фактически крепостное состояние, — распространили от моря до моря демократическое гражданское общество, где процветающие фермеры кормили огромный промышленный центр на Северо-Востоке и верхнем Среднем Западе страны и покупали производимые там товары. К 1914 году эта субконтинентальная американская империя уже соперничала с океаническими империями Европы, а после 1918 года ее бизнесмены вышли на мировой уровень.

Такое шумное и стремительное перетекание европейских богатств в Соединенные Штаты поражало современников. Государственный секретарь США как-то заметил: «Финансовому центру мира потребовались тысячи лет, чтобы переместиться с берегов Евфрата на берега Темзы и Сены. Теперь похоже на то, что он переместится на Гудзон за время от рассвета до заката»43. К 1929 году американцы оказались держателями более 15 миллиардов долларов иностранных инвестиций — это почти столько же, сколько принадлежало британцам в 1913 году, а стоимость их глобальной торговли возросла более чем на 50 процентов.

Под американским руководством, казалось, возродился золотой век глобального капитализма; но имелось одно ключевое отличие. Как считал Кейнс, до 1914 года «влияние Лондона на кредитные условия по всему миру было настолько сильным, что Банк Англии мог почти что претендовать на роль дирижера международного оркестра»44, однако после 1918 года Соединенные Штаты не имели желания брать на себя такую работу. Дабы избежать заразительного соперничества и войн Европы, американские политики оставили место дирижера пустым, уйдя в политическую изоляцию, достойную Китая или Японии XVIII века. Покуда времена были хорошими, оркестр импровизировал и как-то выкарабкивался, но, когда времена становились плохими, его музыка превращалась в какофонию.

В октябре 1929 года в некоторой степени из-за головотяпства, во многом из-за неудачного стечения обстоятельств, а также по причине отсутствия «дирижера» лопнувший пузырь на американской фондовой бирже обернулся международной финансовой катастрофой. Зараза быстро распространилась по всему капиталистическому миру: банки сворачивали свою деятельность, кредит пропадал и валюты обрушивались. Голодали немногие, однако к Рождеству 1932 года один американский рабочий из четырех не имел работы. В Германии число таковых приближалось к одному из двух. Безработные с серыми лицами стояли в длинных очередях. Они, по мнению английского журналиста Джорджа Оруэлла, «смотрели на свою судьбу с таким же немым изумлением, как животные, попавшие в ловушку. Они просто не могли понять, что с ними случилось»45.

Как минимум вплоть до середины 1930-х годов все, что делали либеральные демократии, приводило лишь к ухудшению положения дел. Парадокс развития, по-видимому, сделал хуже ситуацию в западном центре. Помимо этого, также складывалось впечатление, что преимущества отсталости сыграли свою роль в другом месте. Россия — на протяжении столетий довольно отсталая периферия — реорганизовалась в качестве Союза Советских Социалистических Республик, который, подобно Соединенным Штатам, объединял быстро растущий промышленный центр и огромную сельскохозяйственную глубинку. Однако, в отличие от Соединенных Штатов, здесь поддерживались и насаждались государственная собственность, коллективное сельское хозяйство и централизованное планирование. Советский Союз мобилизовывал свой народ скорее как современное западное государство, нежели как старая династическая империя. Однако его автократы — Ленин и Сталин — правили скорее как цари, нежели как демократические президенты.

Советский Союз был своего рода «Антиамерикой» — субконтинентальной империей, но, несомненно, не либеральной. Сталин проповедовал равенство, но при этом строил централизованную экономику, для чего миллионы его товарищей принудительно перевозились по всей его империи, а миллионы других заключались в «гулаги». Идеологически подозрительные этнические группы и классовые враги (зачастую это было одно и то же) подвергались чисткам. И, в отличие от переживавших неудачи капиталистических экономик, успешный Советский Союз позволил 10 миллионам своих подданных умирать от голода. Однако очевидно и то, что кое-что Сталин делал явно правильно. Между 1928 и 1937 годами, в то время как капиталистическая промышленность находилась в состоянии коллапса, выпуск промышленной продукции в СССР увеличился в четыре раза. «Я видел будущее, и оно работает»46, — великолепно сказал своим согражданам-американцам журналист Линкольн Стеффенс после посещения Советского Союза.

К 1930 году многим казалось, что подлинный урок Первой мировой войны состоял не в том, что будущее — за либеральной демократией, а в том, что англо-франко-американский альянс выиграл несмотря на свой либерализм, а не благодаря ему. Подлинным выходом была субконтинентальная империя, причем чем менее либеральная — тем лучше. Япония, которая получила столь много выгод в результате следования либеральным моделям, отказалась от них, когда глобальные рынки и ее ориентированная на торговлю экономика вошли в штопор. Когда безработица резко возросла, демократия стала давать сбои и усилилась коммунистическая агитация, вмешались милитаристы, полагавшие, что без империи Японии не жить. Армия, в особенности ее радикальные младшие офицеры, стала этому противодействовать. Военные воспользовались состоянием расстройства, в котором пребывали западные демократии, и гражданской войной в Китае, чтобы аннексировать Маньчжурию и оказывать давление на Пекин. «Лишь добившись японо-маньчжурского сотрудничества и японо-китайской дружбы, — объяснял один подполковник, — японцы смогут стать властителями Азии и будут готовы вести окончательную и решающую войну против различных белых рас»47.

До какого-то момента милитаризм окупался. В 1930-х годах японская экономика пережила рост на 72 процента, а производство стали увеличилось в восемнадцать раз. Но опять-таки в очередной раз цена оказалась высока. «Сотрудничество» и «дружба» зачастую означали порабощение и резню, и даже по низким и бесчестным стандартам 1930-х годов жестокость японцев была шокирующей. Кроме того, к 1940 году стало ясно, что завоевания не решили проблем Японии, поскольку в ходе этой войны потребление ресурсов происходило даже еще быстрее, нежели их захват. Из каждых пяти галлонов нефти, которые сжигали японские военные корабли и бомбардировщики, четыре были куплены у западных поставщиков. Не приносил облегчения и план армии — сохранить завоеванное. Притом что Китай стал для Японии буквально трясиной, еще более тревожным был план военно-морских сил — чтобы обеспечить транспортные возможности, нанести удар в Юго-Восточной Азии и забрать тамошние нефть и каучук у западных империалистов, даже если это означало войну с Америкой.

Наиболее тревожным из всех был план, исходивший из Германии. Поражение в войне, безработица и финансовый крах настолько глубоко травмировали наследников Гете и Канта, что они были готовы слушать даже сумасшедшего, который обвинял евреев и предлагал расхожую панацею — завоевания. «Первое, что обеспечивает стабильность нашей валюты, — концентрационный лагерь»48, — заверял своего министра финансов Адольф Гитлер, когда он преследовал и изгонял еврейский предпринимательский класс Германии, а также отправлял членов профсоюзов в тюрьму. Однако в сумасшествии Гитлера была своя система: дефицитное расходование бюджетных средств, государственная собственность и перевооружение позволили ликвидировать безработицу и удвоить выпуск промышленной продукции на протяжении 1930-х годов.

Гитлер открыто провозглашал свой план: обеспечить западный фланг Германии, нанеся для этого поражение океанским империям, а затем заменить славян и евреев Восточной Европы на крепких арийских фермеров. Его представление о субконтинентальной империи с центром в Германии было не просто за пределами либерализма, но и предполагало откровенный геноцид. И немногие люди на Западе могли поверить, что Гитлер реально имеет в виду именно это. Их самообман привел именно к тому, чего они больше всего хотели избежать, — к еще одной всеобщей войне. На протяжении нескольких мрачных месяцев дело выглядело так — впервые с 1812 года, — что континентальная империя сможет в конце концов объединить Европу. Однако — необъяснимое повторение случившегося с Наполеоном — Гитлер был повернут вспять в Ла-Манше, в снегах Москвы и в пустынях Египта. Перенапрягшись, он попытался включить японскую войну Востока в свою собственную войну Запада. Однако вместо того, чтобы вывести Британию из войны, это привело к тому, что в войну включились Соединенные Штаты. Война сделала партнерами либеральную американскую и нелиберальную советскую империи, и против их объединившихся денег, трудовых ресурсов и производственных мощностей Германия и Япония не смогли устоять, несмотря на захват полезных ископаемых и рабочих рук в Европе и на Востоке.

В апреле 1945 года американские и советские войска встретились в Германии, обнимались, выпивали за здоровье друг друга и вместе танцевали. Спустя несколько дней Гитлер застрелился, и Германия капитулировала. В августе, когда огонь дождем пролился с небес и атомные бомбы превратили Хиросиму и Нагасаки в пепел, богоподобный император Японии вопреки всем традициям напрямую обратился к своему народу. Он информировал японцев:

«Я обращаюсь к моим законопослушным подданным. После долгого размышления над событиями последних дней, складывающимися условиями в нашей стране мы решили стабилизировать ситуацию при помощи экстраординарной меры. …Несмотря на все усилия, приложенные каждым гражданином нашего отечества, и самоотверженность всего стомиллионного народа, никто не может гарантировать победы Японии в этой войне. Более того, общие тенденции современного мира обернулись не в нашу пользу»49.

Но даже после этого твердолобые генералы попытались устроить переворот в надежде продолжать войну; однако 2 сентября Япония также капитулировала.

1945 год разом покончил не только с попытками Японии выиграть войну Востока и изгнать западных империалистов, и с попытками Германии создать субконтинентальную империю в Европе. Он также покончил и с западноевропейскими океаническими империями. Слишком истощенные прошедшей тотальной войной, чтобы сколько-нибудь далее сопротивляться националистическим восстаниям, они «растаяли» за одно поколение. Европа была разрушена. Происходивший в ней «экономический, социальный и политический коллапс», как размышлял один американский офицер в 1945 году, казался «не имеющим параллелей в истории, если не возвращаться к временам коллапса Римской империи»50.

Впрочем, коллапса социального развития Запада в 1945 году не произошло, поскольку центр к этому времени был настолько велик, что даже величайшая война из всех, которые он когда-либо вел, не могла его целиком сокрушить. Советский Союз восстановил свою промышленность за пределами досягаемости Германии, а Соединенных Штатов бомбы едва коснулись. И напротив, опустошения, которые Япония принесла Китаю, а Соединенные Штаты принесли Японии, сильно ослабили восточный центр, в результате чего Вторая мировая война — подобно Первой — еще более укрепила западное владычество. Казалось мало подлежащим сомнению, что западное доминирование так и останется. Вопрос был только в том, чьим именно будет это лидерство Запада: советским или американским.

Эти две империи разделили старый европейский центр между собой, расколов Германию посередине. Затем американские финансисты придумали новую международную финансовую систему для капитализма и разработали план Маршалла, возможно самый яркий из когда-либо известных документов просвещенного эгоизма. Если у европейцев будут деньги в карманах, считали американцы, они смогут покупать американское продовольствие, импортировать американские машины и оборудование, чтобы восстановить свою собственную промышленность, и — самое важное из всего — воздержатся от голосования за коммунистов. Поэтому Америка попросту дала им 13,5 миллиарда долларов — одну двенадцатую стоимости всего их собственного производства за 1948 год.

Западные европейцы по большей части с готовностью приняли американские деньги, примирились с военным лидерством Соединенных Штатов и объединились (или, по крайней мере, двигались в сторону объединения) в демократический, ориентированный на торговлю европейский союз. (Ирония в данном случае состояла в том, что Соединенные Штаты подталкивали европейцев в направлении создания бледной версии континентальной империи, при промышленном доминировании Западной Германии, на что, кажется, никто не обратил внимания.) Восточные европейцы примирились с советским военным лидерством и с коммунистическим самодовлеющим Советом экономической взаимопомощи. Вместо того чтобы накачивать ресурсы в Восточную Европу и содействовать демократии, Советы выкачивали ресурсы и заключали в тюрьмы либо расстреливали своих оппонентов. И даже при этом к 1949 году объем производства в Восточной Европе вновь достиг довоенного уровня. В американской сфере положение дел было еще лучше. При замечательно малом числе заключенных в тюрьмы или расстрелянных, между 1948 и 1964 годами объем производства удвоился.

Американская и советская империи были не первыми, кто разделил между собой западный центр, но наличие атомного оружия отличало их от всех предшественников. Советы испытали атомную бомбу в 1949 году, а к 1954 году у обеих сторон уже имелись водородные бомбы, которые были в тысячу раз более мощными, чем бомба, которая «выпотрошила» Хиросиму, настолько превосходящими ее — как написал Черчилль в своем дневнике, — насколько «сама атомная бомба превосходит лук и стрелы»51. В одном из кремлевских отчетов был сделан вывод, что война может «создать на всем земном шаре условия, невозможные для жизни»52.

И все же у этого грибовидного облака имелась и светлая изнанка. «Каким бы странным это ни могло показаться, — сказал Черчилль в британском парламенте, — именно всеобщность потенциального уничтожения, по моему мнению, позволяет нам смотреть вперед с надеждой и даже с доверием»53. Родилась доктрина гарантированного взаимного уничтожения, и, хотя несколько раз ряд ужасающих ошибок приводил мир на грань Армагеддона, в итоге все-таки Запад третью мировую войну не вел.

Вместо этого Запад вел войну в третьем мире за руины западноевропейских империй и Японской империи, по большей части руками доверенных союзников (для Советов это были обычно сельские революционеры, а для американцев — бандитского толка диктаторы). На первый взгляд, эти руины должны были бы стать легкой добычей для Соединенных Штатов, поскольку те охватили своим влиянием земной шар в еще более колоссальной степени, нежели это сделала Британия столетием раньше. В особенности на Востоке, по-видимому, все козыри были у Вашингтона. Закачав полмиллиарда долларов в Японию, тот создал лояльного и процветающего союзника, а в Китае националистическая армия, получавшая щедрую американскую помощь, казалась готовой нанести поражение коммунистам Мао Цзэдуна и в конце концов прекратить гражданскую войну в этой стране.

Все изменил внезапный крах националистов в 1949 году, превративший Восток в самое горячее место войны Запада, которая теперь была холодной. По наущению Сталина Северная Корея вторглась в Южную Корею — государство-клиент Америки, а когда дела стали плохи, в войну включился также и Мао. В 1953 году — к тому времени, когда военные действия прекратились, — погибло 4 миллиона человек (в том числе один из сыновей Мао Цзэдуна), а на Филиппинах, в Малайе и в Индокитае бушевали партизанские войны. Американские ставленники выиграли первые две из этих войн, а также одержали верх в ходе борьбы в Индонезии. Однако к 1968 году полмиллиона американцев находились на земле Вьетнама, — и терпели поражение.

Эти противоборства были одновременно и фронтами советско-американской войны Запада, и войнами за национальное освобождение. Однако возобновлять войну Востока не имело смысла. Китай и Япония — великие державы Востока — после 1945 года не видели большой пользы в экспансии. У Китая было достаточно трудностей дома; Япония же была занята тем, что мирным путем достигала многих из тех целей, которых она добивалась насильственным путем в 1941 году, — ирония судьбы столь же странная, как и успехи Западной Германии в Европе. Блестяще используя американскую поддержку, Япония воспользовалась разрушением ее старых отраслей, чтобы провести реорганизацию, механизацию и изыскать прибыльные ниши. К 1969 году японская экономика догнала западногерманскую экономику и на протяжении 1970-х годов решительно догоняла Соединенные Штаты.

К этому времени Соединенные Штаты уже реально ощущали на себе бремя холодной войны, которая шла на многих фронтах. Невзирая на то что Америка сбросила на Вьетнам больше бомб, нежели на Германию, она потерпела унизительное поражение. В результате мнения в самой стране разделились, и был нанесен ущерб ее влиянию за рубежом. Ставленники Советов начали выигрывать войны в Африке, Азии и Латинской Америке, и даже имевшие место успехи Америки превращались в пепел. Клиенты на Востоке, которых Соединенные Штаты столь старательно создавали, теперь оказались настолько благополучными, что вторгались на американские рынки, в то время как европейские союзники, которых Соединенные Штаты защищали с такими затратами, теперь говорили о разоружении и о том, чтобы стать неприсоединившимися. Сделав Израиль своим клиентом, Вашингтон толкнул арабские правительства в сторону Советов. А когда Израиль отразил вторжения арабов в 1973 году, то из-за арабских нефтяных эмбарго и резкого роста цен на нефть на волю вышел новый монстр — стагфляция, то есть единовременные стагнация и инфляция.

В Британии 1970-х годов, когда я был подростком, мои друзья и я сам часто рассуждали о грядущем крахе Америки. При этом на нас были американские джинсы, мы смотрели американские фильмы и играли на американских гитарах. Насколько я помню, никто из нас даже не видел в этом никакого противоречия, и я совершенно уверен, что нам тогда никогда не приходило на ум, что мы были далеки от того, чтобы стать свидетелями конца американской империи. На самом деле мы вносили свой крошечный вклад в победу Вашингтона в войне Запада. Решающий фронт, как вскоре оказалось, находился не во Вьетнаме и Анголе. Он находился в торговых центрах.

Эпоха «всего»

«Давайте будем откровенны, — говорил премьер-министр Великобритании избирателям в 1957 году. — Большинство наших людей никогда не имели так много благ»54. Британцы, возможно, потеряли империю, и им не удавалось найти свою роль. Однако — как и все большее число людей по всему миру — они, по крайней мере, имели множество вещей. К 1960-м годам предметы роскоши, которых еще сто лет назад даже не существовало (радио, телевизоры, магнитофоны, автомобили, холодильники, телефоны, электрические лампочки и, что я помню лучше всего, — игрушки из пластмассы), стали предметами повседневного пользования в западном центре (рис. 10.9).

Некоторые бичевали такое время как эпоху вульгарности, — мир, как выразился один поэт, где:

Обитатели новостроекПроделывали много миль, чтобы быстрее завладеть тупорылыми тележками для покупокИ ринуться через крутящиеся стеклянные двери к объектам своих желаний:Дешевым костюмам, кухонным принадлежностям красного цвета, остроносым туфлям,Замороженным леденцам.Электрическим миксерам, тостерам, стиральным машинам, сушилкам.Толпы, привлеченные сниженными ценами, простые городские жители, поселившиеся там,Где до этого обитали только продавцы и их родственники55.

От Левиттауна в Америке до Телфорда в Великобритании рядом с каждым съездом с автострады и объездной дорогой появлялись все новые пригороды и города-спутники, оскорблявшие эстетов своей стандартностью и монотонностью. Однако они предоставляли людям то, чего те желали: небольшое пространство, водопровод в доме и гараж для своего сверкающего «форда».

XX век был эпохой «всего» — эпохой материального изобилия, о котором ранее не мечтали даже алчные. Дешевый уголь и нефть давали электричество на все нужды, одним лишь щелчком выключателя приводя в движение двигатели и освещая дома. Более чем две тысячи лет назад Аристотель заметил, что рабы всегда будут с нами, покуда у людей не появятся автоматы — самодвижущиеся машины, предназначенные выполнять для них работу. В наши дни его фантазии стали реальностью, поскольку электричество дало даже наискромнейшим из нас помощников, эквивалентных десяткам рабов, дабы выполнить всякое наше требование, касающееся развлечений, обогрева и — в особенности — пищи.

Эта энергетическая революция сделала реальностью волшебные сказки XVI века о бесконечных праздниках. Между 1500 и 1900 годами урожайность пшеницы в западном центре примерно удвоилась, благодаря лучшей организации сельского хозяйства и большему использованию тягловых животных и навоза, — однако к 1890 году земледельцы достигли пределов в своих ухищрениях. Привлечение дополнительных животных могло повысить производительность лишь до поры до времени, и к 1900 году четверть сельскохозяйственных земель в Северной Америке использовались для обеспечения кормами лошадей. На помощь пришел бензин. Первый завод по производству тракторов в Америке открылся в 1905 году, а к 1927 году тракторы предоставляли американским фермам такое же количество энергии, что и лошади.

Однако не бывало безболезненных приобретений. В 1875 году половина американцев работали на земле, а спустя столетие этим занимался только один человек из пятидесяти. Машины «поедали» людей, сметая с земли целые сообщества. Ибо эту землю выгоднее было обрабатывать с помощью нескольких наемных работников, снабженных дизельными двигателями. «Курносые монстры», как называл тракторы романист Джон Стейнбек, «поднимающие пыль до самых своих морд, расползались по стране, двигаясь напролом через поля, через заборы, через дворы домов по прямой, не обращая внимания на овраги»56.

Стейнбек предвидел, что эти обездоленные «люди земли» поднимутся на революцию. Однако когда улеглись приливные волны экспроприаций, сметавшие лишних «óки» на запад, а черных сборщиков хлопка на север, то большинство этих мигрантов нашли работу в больших городах, которая оплачивалась лучше, нежели тяжелая сельская работа, от которой они бежали. Агробизнесмены, заменившие их, продавали им дешевое продовольствие, а свои прибыли вкладывали в химические удобрения и гербициды, электрические моторы для закачивания воды на сухие поля и, наконец, генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры, которые могли выдерживать почти все что угодно. К 2000 году каждый акр американской сельскохозяйственной земли потреблял в восемьдесят раз больше энергии, нежели в 1900 году, и давал в четыре раза больше продовольствия.

Куда Америка пришла сегодня, туда мир прибудет завтра. В результате «зеленой революции» между 1950 и 2000 годами производство продовольствия на земном шаре выросло в четыре раза. Цены постоянно снижались, мясо заменяло зерно в рационе, и — за исключением тех случаев, когда в дело вмешивались катастрофы, глупость и жестокость, — голод решительно изгонялся.

Подобно всем организмам, люди обращают дополнительную энергию в дополнительное потомство, и в XX веке вместе с этим дополнительным продовольствием численность населения мира выросла почти в четыре раза. Но в других отношениях люди отклонились от этой нормы. Вместо того чтобы обратить всю неожиданно полученную дополнительную энергию в новые тела, они копили часть ее в своих собственных телах. В среднем взрослые люди были к 2000 году на 50 процентов крупнее, нежели в 1900 году. Они стали на четыре дюйма [около 10 см] выше, стали полнее, и у них имеется больше энергии для работы. Имея теперь более крепкие органы и больше жира (в богатых странах слишком много жира), нынешние более крупные люди могут лучше сопротивляться болезням и травмам. Современные американцы и западные европейцы обычно живут на тридцать лет дольше, нежели их прапрадеды, и у них на один-два десятка лет продлилось время, когда их глаза, уши и другие органы еще не ослабли, а артриты еще не сковали их сочленения. На большей части остального мира (Китай и Япония не в счет) продолжительность жизни возросла почти до сорока лет. Даже в Африке, охваченной СПИДом и малярией, средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2009 году была на двадцать лет больше, нежели около 1900 года.

Человеческое тело за последние сто лет изменилось больше, нежели за предыдущие пятьдесят тысяч лет, и люди — особенно в богатых странах — научились осуществлять вмешательства, дабы корректировать еще остающиеся в нем недостатки. Европейцы стали пользоваться очками с 1300 года, а теперь очки распространились по всему земному шару. Врачи изобрели новые техники, позволяющие ушам — слышать, сердцу — выполнять свою работу насоса, вновь прикреплять к телу конечности и даже вмешиваться в работу клеток. Программы государственного здравоохранения искоренили как массовых убийц оспу и корь. Еще больше сделали уборка мусора и очистка питьевой воды.

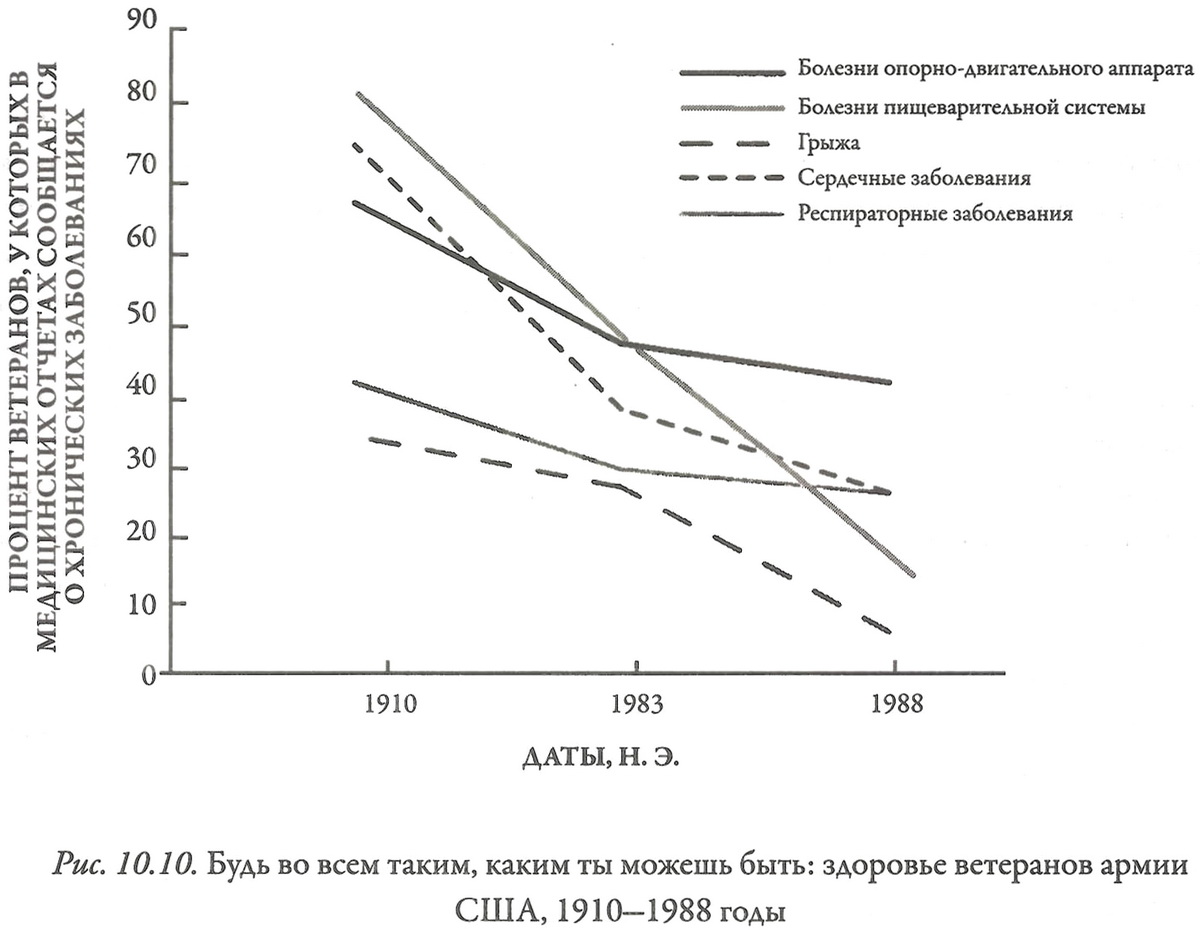

На рис. 10.10 показано, от каких видов хронических заболеваний страдают ветераны армии Соединенных Штатов. Он позволяет понять, насколько именно улучшилось здоровье людей. Возможно, ветераны не являются идеальным подмножеством представителей человечества для исследования, принимая во внимание род их деятельности, связанный с насилием. Однако благодаря скрупулезному ведению учета у военных они являются наилучшим подмножеством, имеющимся в нашем распоряжении, и, на его примере, улучшения просто поразительны.

Эти ветераны — в основном мужчины. Однако жизнь женщин изменилась еще больше. На протяжении истории женщины были машинами для производства детей. Поскольку половина их детей умирали в первый год жизни (а из них большинство фактически в течение первой недели жизни) и поскольку лишь половина из тех, кто сумел выжить в детстве, доживали до своего сорокового дня рождения, то поддержание стабильной популяции (воспитание двух потомков до достижения ими взрослого возраста, чтобы они смогли заменить мать и ее мужчину) требовало, чтобы женщина в среднем рожала около пяти раз, проводя бóльшую часть своей взрослой жизни либо беременной, либо кормящей. Однако в XX веке этот мир высокой смертности и низких технологий рухнул.

Еще даже до 1900 года более крупные, лучше питающиеся и более сильные женщины вынашивали более крепких детей, больше их кормили и содержали в большей чистоте. Умирало меньше их малышей, и поэтому население взрывообразно росло, — пока женщины не взяли свою фертильность под контроль. У людей всегда имелись способы, позволяющие избежать зачатия (согласно легенде, любовник XVIII века Казанова изготавливал свои собственные презервативы, разрезая пополам лимоны), и к 1900 году коэффициенты рождаемости в наиболее богатых странах снизились. Но в XX столетии на эту проблему ополчились американские технологии. В 1920 году появились презервативы из латекса, а в 1960 году — оральные противозачаточные средства. И вот коэффициент рождаемости в богатых странах резко упал ниже уровня воспроизводства (двое детей на одну пару взрослых).

Подобно тому как более здоровые дети и таблетки избавили женщин от необходимости всю жизнь заниматься делом размножения, дешевые электрические нагревательные спирали для утюгов и тостеров, а также небольшие моторы для посудомоечных машин и пылесосов избавили их также и от тягостной работы по дому. Нажатием кнопки теперь выполнялись дела, которые прежде требовали часов нудной работы. По-прежнему женскую работу было «делать не переделать»; однако к 1960 году женщина могла сесть в автомобиль (он имелся почти у каждой американской семьи), поехать в супермаркет (где продавалось две трети продовольствия страны), положить на хранение свои покупки в холодильник (он был в 98 процентах домов), запустить стиральную машину, пока ее двое или трое детей не вернулись из школы, — и затем усесться перед телевизором.

Эти изменения высвободили женщин, дав им возможность работать вне дома — в экономике, где происходил быстрый переход от производства к услугам, где исчезала работа для «синих воротничков», но оказывались востребованы «розовые воротнички». В наиболее богатых странах после 1960 года устойчиво возрастала доля женщин, занятых на оплачиваемых работах, а также женщин, имевших высшее образование. И эту эпоху — как и любую предыдущую — требовалось осмыслить. Такие книги, как «Мистика женщин» или «Сексуальная политика», настоятельно советовали американским женщинам из среднего класса стремиться реализоваться за пределами своих традиционных ролей. Так, 1968 году сотня протестующих разогнала шествие участниц конкурса «Мисс Америка» в Атлантик-Сити. А к 1990-м годам мужчины на самом деле принимали участие в работе по дому и в воспитании детей (даже если их жены и подруги обычно все еще занимались этим больше).

Американский социолог Дэвид Рисмен еще в 1951 году понял, к чему все идет. В своей книге «Нейлоновые войны», где одновременно и прославляется, и высмеивается американское потребительство, Рисмен вообразил стратегов, которые советовали президенту, что «если дать отведать русскому народу богатств Америки, он не захочет дольше терпеть господ, которые обеспечивают их танками и шпионами вместо пылесосов»57. Соединенные Штаты сбрасывают на Советский Союз чулки и сигареты, и коммунизм сразу же терпит крах.

Реальность была почти столь же странной, как и вымысел. В 1958 году Советский Союз и Соединенные Штаты — взаимно уверенные в том, что их промышленная мощь вызовет благоговение у другой стороны, — договорились провести промышленные выставки друг у друга. На первую из них — в Нью-Йорке — Советы отправили тракторы, грузовики и макеты ракет, чтобы убедить капиталистов, что сопротивляться им бесполезно. В 1959 году Соединенные Штаты сделали блестящий ответный ход: в Москву был направлен Ричард Никсон (в то время вице-президент), чтобы проконтролировать проведение выставки бытовых приборов площадью в пятьдесят тысяч квадратных футов [около 4,65 тысячи квадратных метров]. В числе прочего там была точная копия нового типового дома с Лонг-Айленда. Пока озадаченные москвичи рассматривали все это, Никсон и Хрущев спорили друг с другом у посудомоечной машины Вестингауза.

«Все, благодаря чему женщина может меньше работать, является благом», — начал разговор Никсон, но Хрущев был уже наготове. «Вы хотите держать ваших женщин на кухне, — парировал он. — Мы о женщинах в такой перспективе не думаем. Мы думаем о них лучше»58. Возможно, так оно и было, поскольку в Советском Союзе гораздо больше женщин, нежели в Соединенных Штатах, работали вне дома. С другой стороны, прошло еще одно десятилетие, прежде чем всего лишь половина советских домохозяйств обзавелись стиральной машиной. Вернувшись на автобусе домой с работы на промышленном предприятии, типичная советская жена была занята домашней работой еще двадцать восемь часов в неделю. Только в одной семье из восьми был пылесос, хотя, возможно, хорошие коммунисты поступали по-товарищески и пользовались им по очереди.

Никсон отреагировал на слова Хрущева гимном свободному предпринимательству. «Мы не принимаем такие решения на правительственном уровне, — объяснил он. — У нас есть много разных производителей и много разных видов стиральных машин, так что домохозяйки имеют возможность выбора. …Не лучше ли будет конкурировать в области достоинств стиральных машин, нежели по мощи ракет… Мы не навязываем вам [наш стиль жизни], — сказал он в заключении, — но ваши внуки это увидят».

Никсон был прав. В 1959 году Хрущев попросту отрицал, что американские рабочие живут в таких домах, но к 1980-м годам его внуки могли увидеть, что они действительно так жили. В какой-то степени в этом опять-таки можно винить парадокс развития: у большинства советских граждан теперь были стиральные машины и пылесосы — и, помимо этого, радио, телевизоры и записи зарубежных рок-групп с черного рынка. Они могли сами увидеть, что американцы ушли вперед еще дальше. Начал ходить один анекдот. Поезд везет по степям бывших советских руководителей. Вдруг он останавливается. Действуя в своем амплуа, Сталин вскакивает и кричит: «Выпороть машиниста». Машиниста выпороли, но поезд не двигается. Затем приказывает Хрущев: «Реабилитируйте машиниста». Так и сделано, но по-прежнему ничего не происходит. После этого Брежнев улыбается и предлагает: «Давайте просто сделаем вид, что поезд двигается»59.

Конечно, уже достаточно плохо было то, что подданные советской империи могли включить свои телевизоры и увидеть людей типа меня, с гитарой и в джинсах. Однако катастрофой стало другое: они смогли увидеть, что начался целый новый этап промышленной революции. Его движущей силой стали информационные технологии, и он породил еще больше богатств для тех, кто жил на «правильной» стороне железного занавеса. Первый американский компьютер ЭНИАК (ENIAC — Electronic Numerical Integrator and Calculator— «Электронный цифровой интегратор и калькулятор») был запущен в 1946 году. Он весил тридцать тонн и потреблял так много электроэнергии, что когда его включали, то во всей Филадельфии свет становился более тусклым. На протяжении следующих тридцати лет компания IBM продавала корпорациям Запада не столь большие, но все-таки все еще монструозные машины. Однако реальная трансформация произошла в результате изобретения микропроцессора в 1971 году.

Как это часто бывает, создатели этого новшества явились с периферии элиты. В данном случае не из ультрареспектабельной фирмы, наподобие IBM, а, как Стив Возняк, из гаражей в пригородном Менло-Парке в Калифорнии. Имея на старте всего 91 тысячу долларов капитала и нескольких друзей-фанатов, Возняк и его деловой партнер Стив Джобс в 1976 году выпустили в мир микрокомпьютер Apple I. К 1982 году объем продаж Apple достиг 583 миллионов долларов. Чтобы конкурировать с ним, IBM изобрела персональный компьютер. К этому времени Билл Гейтс и Пол Аллен, бросившие Гарвардский университет, основали компанию Microsoft и переехали на западное побережье. Компьютерная техника входила в каждый офис и дом и с каждым годом становилась все дешевле и легче. Она даже стала развлечением.

Благодаря компьютерам в западном центре стали по-иному развлекаться, заниматься бизнесом и вести войну. К 1985 году уже не было таких областей жизни Запада, которые не затронули бы компьютеры, — но этого нельзя было сказать о советской империи. Дальше уже нельзя было делать вид, что поезд движется.

Рай для людей

Не было выбора и на Востоке, где государства — клиенты Америки быстро уходили вперед от коммунистического Китая. Япония, а вслед за ней Тайвань и Южная Корея стремительно перемещались вверх по экономической «пищевой цепочке» от пластмассовых игрушек, которые я так ценил в 1960-х годах, к тяжелой промышленности и электронике. По мере того как они делали это, их места внизу этой лестницы занимали другие страны Востока (Сингапур, Малайзия, Таиланд). По всему Востоку росли зарплаты. Увеличивалась продолжительность жизни, дети становились более упитанными, а более просторное жилье наполнялось техническими устройствами. В Китае было намного меньше телевизоров, нежели в Советском Союзе. Однако те, кто делал политику в Пекине, слишком ясно понимали, какую угрозу представляют аванпосты процветания у их восточного побережья. Эти страны, ставшие известными как «азиатские тигры», были для них оскорблением. Во всех них существовала более или менее однопартийная форма правления, и у всех них было общее китайское конфуцианское и буддийское прошлое. И поскольку ни авторитаризм, ни восточные культурные традиции не помешали стремительному росту, то в чем же тогда состояла проблема, если не в коммунизме самом по себе?

Век гражданских войн и фракционной борьбы с 1840-х до 1940-х годов не дал Китаю пойти по пути быстрой индустриализации вслед за Японией. Однако после своей победы в 1949 году Мао Цзэдун быстро последовал примеру Ленина и реорганизовал свое государство в субконтинентальную империю. Мир приносил огромные дивиденды, и экономика возродилась, точно так же, как это произошло в VI веке, когда династия Суй снова объединила Китай, в X веке, когда это сделала династия Сун, и в XIV веке, когда это сделала династия Мин. Пятилетний план в советском стиле, запущенный Мао, когда затихла корейская война, был намного менее эффективным, нежели капитализм у «азиатских тигров»; однако он тоже позволил увеличить объем промышленного производства более чем в два раза и поднять реальную заработную плату на треть. Средняя продолжительность жизни резко увеличилась от 36 лет в 1950 году до 57 лет в 1957 году.

Имелись основания считать, что китайская экономика продолжала бы энергично расти и на протяжении 1960-х и 1970-х годов, если бы Мао позволил ей это. Однако, подобно столь многим предыдущим китайским императорам, Мао не доверял своим бюрократам. Ложные законы экономики, настаивал он, должны уступить дорогу более верным законам марксизма. Однако его плановики со своими логарифмическими линейками и графиками казались подозрительно буржуазными. И Мао настаивал, что рай для людей будет установлен лишь тогда, когда будет выпущена на свободу неукротимая воля масс.

Мао был выходцем из интеллектуальной эпохи 1910-х годов. Он читал Маркса (и Спенсера) и придерживался одной из теорий «давней предопределенности», будучи убежден, что приниженность Востока была заложена много веков назад. Он решил, что для решения этой проблемы следует смести прочь «четыре пережитка»: старое мышление, старую культуру, старые привычки, старые обычаи. Даже семья должна была «уйти прочь». Как объяснялось в журнале China Youth Journal: «самые дорогие люди в мире — наши родители, но даже они не могут сравниться с председателем Мао и коммунистической партией… которые дают нам все»60. Провозглашая «Большой скачок», в результате которого Китай догонит Запад, Мао согнал 99 процентов населения страны в коллективные хозяйства, насчитывавшие тысячи членов. В некоторых местах утопизм просто свирепствовал:

«Партийный секретарь города Паома в октябре 1958 года объявил, что социализм закончится 7 ноября, а 8 ноября начнется коммунизм. После собрания все немедленно вышли на улицы и начали расхватывать товары из магазинов. Когда полки опустели, они пошли в дома других людей и забирали их цыплят и овощи себе домой для еды. Люди даже перестали различать, какие дети кому принадлежат. Только жены не были сделаны общими, потому что партийный секретарь не был уверен, как надо поступать в данном случае»61.

В других местах одерживал верх цинизм. Некоторые называли это время «период «съедим все до конца»: поскольку пропали все стимулы работать и экономить, многие люди не делали ни того ни другого.

На партийных чиновников давили сверху, требуя докладывать о все бóльших собранных урожаях, даже если на самом деле урожайность снижалась. И чиновники так и поступали, а затем конфисковывали все бóльшие доли продукции, чтобы оправдать сообщаемые ими показатели. «Это неверно, что нет продовольствия, — настаивал один комиссар, — зерна полно, но у 90 процентов людей имеются идеологические проблемы»62.

Как будто этого было мало, Мао поссорился с Хрущевым. Перестав получать советскую помощь, он попытался сравняться по производству стали с Западом. Для этого 40 миллионов крестьян оторвали от земли, чтобы те строили металлургические предприятия у себя на задворках и плавили любую руду, которую смогут найти поблизости, и даже переплавляли свои котелки и сковородки, дабы фабриковать самодельную сталь. Лишь немногое из того, что они произвели, оказалось годным к использованию, но никто не осмеливался об этом сказать.

Сельская местность делалась все более сюрреалистической. Как рассказывал один репортер: «Воздух наполнен пронзительными мелодиями местных опер, раздающимися сверху из динамиков. Аккомпанементом к ним звучат гудение вентиляторов, пыхтение бензиновых двигателей, сигналы тяжело груженных грузовики и рев волов, перевозящих руду и уголь»63.

Крестьяне, как от них ожидали, должны были петь: «Коммунизм — это рай, а народные коммуны — это мост к нему»64. Но в этом раю имелась одна трудность. Когда люди не пели, они голодали. Следующее воспоминание необычно лишь своим бесстрастным тоном:

«В нашей семье никто не умер. К февралю 1960 года ноги у дедушки совсем опухли. У него выпали волосы, его тело покрылось язвами, и он был слишком слаб, чтобы открыть рот. Один друг достал лекарство и промыл некоторые из его язв, и это помогло. У нас еще было три козочки, и тетя тайком забила двух из них, чтобы помочь ему. К несчастью, кадровые работники узнали об этом и отняли туши»65.

Дедушке все-таки повезло. Вот что сообщил другой информатор:

«Самое плохое, что случилось во время этого голода, было вот что: родители решили, что пусть первыми умрут тот, кто старый, и тот, кто маленький… Одна мать сказала своей дочери: «Тебе придется уйти и встретиться со своей бабушкой на небесах». Они перестали давать девочке еду. Они давали ей только воду… На одну женщину донесли, и ее арестовало Бюро общественной безопасности. Никто в деревне ее не критиковал, когда она вернулась из трудового лагеря через несколько лет»66.

Между 1958 и 1962 годами голодало около 20 миллионов человек. После смерти Мао Центральный комитет Коммунистической партии Китая пришел к официальному заключению, что Великий кормчий был прав на 70 процентов и не прав на 30 процентов. Однако около 1960 года партия была куда меньше убеждена в этом. Клика технократов отодвинула Мао на второй план и обратно ввела кое-какую частную собственность. К 1965 году собранные урожаи вернулись к уровню 1957 года.

Впрочем, Мао не оказался побежденным. Китай, как и Запад, прошел через послевоенный беби-бум, в результате чего появилось множество нетерпеливых подростков. Благополучные молодые люди в либеральном западном центре использовали свою покупательную способность для того, чтобы переориентировать вкусы в области музыки, одежды и сексуальных нравов. Однако в Китае Мао переориентировал вкусы сердитых молодых людей на свой лад. Проповедуя перманентную «великую пролетарскую культурную революцию», в 1966 году он подстрекал молодежь атаковать все.

Покинув школы и колледжи, миллионы молодых людей стали буйными «красными охранниками». Они избивали и унижали вначале своих учителей, а затем и всех остальных, кто казался реакционером. Пока на Западе молодежь пела песни о революции, китайская молодежь жила в революции.

«Меня заставила осудить [моего однокурсника] Ли Цзяньпина классовая ненависть, — с гордостью написал на плакате один студент, изучавший литературу. — И это довело массы до такой народной ярости. Они забили его до смерти своими дубинками, — контрреволюционный элемент, которого в течение столь многих лет прикрывал старый муниципальный партийный комитет. Это было необыкновенно приятное событие — отомстить за революционный народ, за мертвых мучеников. Дальше я буду сводить счеты с теми ублюдками, которые прикрывали предателей»67.

Мао пытался направить этот гнев против своих соперников, но при этом реально никогда его не контролировал. Никто не был в безопасности: любого могли осудить как контрреволюционера. Поэтому люди торопились выступить с критикой первыми. Многих это просто поражало. Так, один смотритель в туалете ворчал, что он оказался без работы, потому что слишком многих профессоров заставляли чистить отхожие места в порядке перевоспитания. Однако многие находили это волнующим. Молодые рабочие массами стекались, чтобы присоединиться к учащимся, и предприятия останавливались. «Красные охранники» приглашали съемочные группы, чтобы те засняли, как они разбивают буддийские статуи, конфуцианские храмы и реликвии династии Хань. Одна такая банда даже заняла министерство иностранных дел и назначила своих истинно пролетарских дипломатов.

В 1969 году, когда, похоже, дело шло к катастрофе, сравнимой по масштабам с «Большим скачком», даже у Мао сдали нервы. Тысячи людей умерли; у миллионов жизнь была сломана. «Азиатские тигры» неуклонно уходили все дальше от Народной республики. Отношения с Советами были настолько плохими, что в пограничных столкновениях было убито восемьсот китайцев. Мао с запозданием дистанцировался от радикалов и искал средства спасения.

Спасательный канат ему бросил, возможно, наименее вероятный в этой роли человек на Земле — ярый антикоммунист, президент Соединенных Штатов Ричард Никсон. Никсон рассматривал достижение соглашения с Китаем как способ «обойти с фланга» Советы в холодной войне. И вот в 1972 году, после многих закулисных дипломатических переговоров, он прилетел в Пекин и пожал руку Мао. «Это была неделя, которая изменила мир»68, — хвастался Никсон. И в некоторых отношениях он был прав. Перспектива создания оси Вашингтон—Пекин настолько ужаснула Брежнева, что не прошло еще и трех месяцев после этого визита в Пекин, как Никсон уже сидел в Москве и заключал соглашения и там.

Выгоды, которые из этого извлек Мао, были почти столь же велики. Встретившись с Никсоном, он сигнализировал тем самым о своей поддержке прагматиков, которые жаждали западных технологий, и противопоставил себя радикалам, которые уничтожали образованные классы Китая. Стал знаменитым случай, когда один студент был принят в университет, сдав незаполненный экзаменационный лист, в котором лишь написал следующее заявление: «Лучше революционная чистота, чем книжные черви, которые на протяжении многих лет жили легко и не сделали ничего полезного»69. В разгар [радикализма] руководители (как считается) утверждали, что «социалистический поезд, который отстает от расписания, лучше поезда ревизионистов, который идет по расписанию»70. Советские шутники поняли бы и оценили бы это высказывание по достоинству.