10. Западная эпоха

То, чего желает весь мир

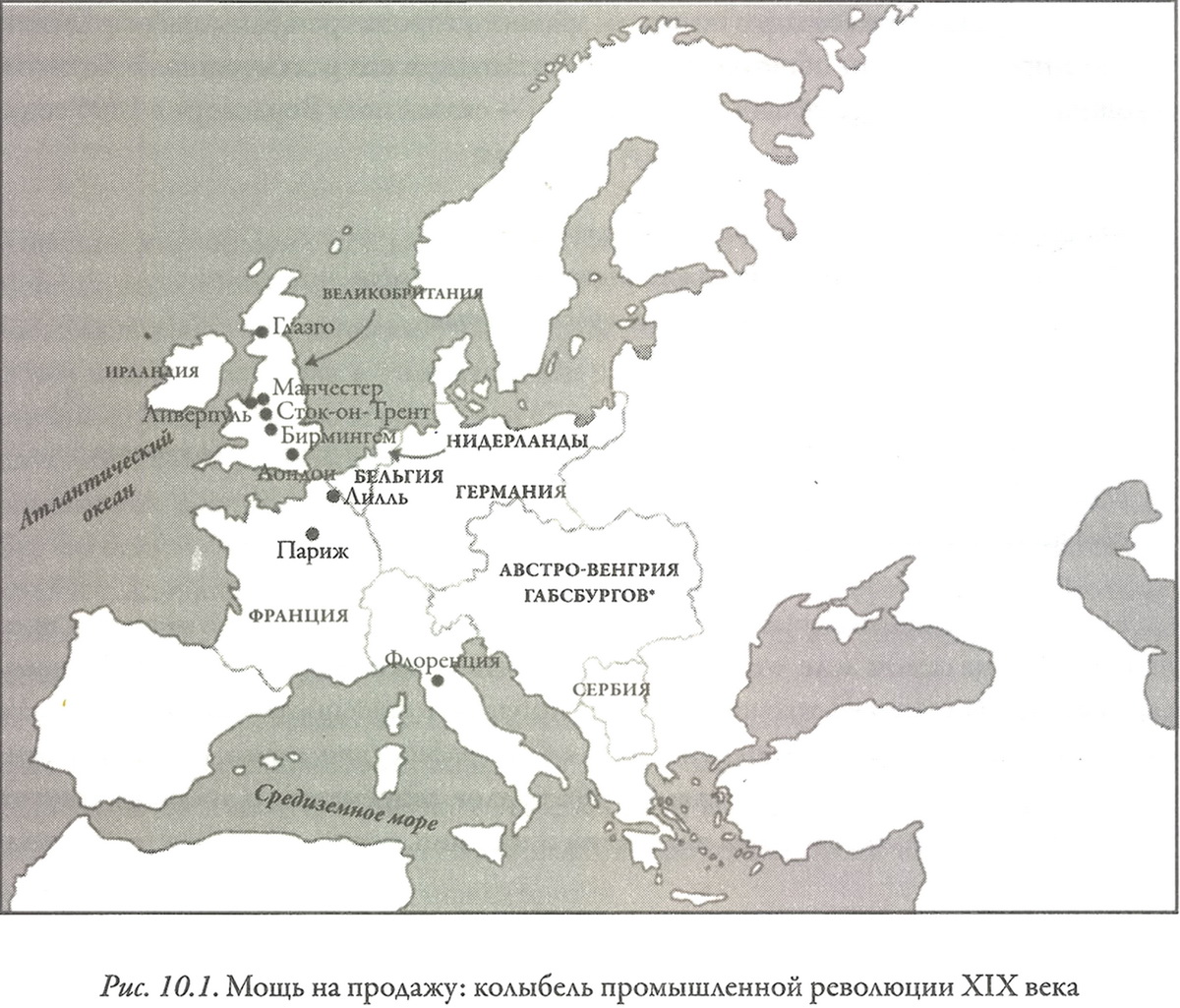

Случается порой, что на протяжении всего одного года начинает казаться, что почва уходит у нас из-под ног. На Западе таким моментом стал 1776 год. В Америке восстание против налогов обернулось революцией; в Глазго Адам Смит закончил свою книгу «Исследование о природе и причинах богатства народов» — первую и величайшую работу по политической экономии; в Лондоне поступила в книжные магазины книга Эдварда Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» и за одну ночь стала сенсацией. Великие люди делали великие дела. Однако 22 марта этого года Джеймс Босуэлл, девятый лэрд Очинлекский, неудачливый литератор и амбициозный приживал при богатых и знаменитых личностях, оказался не в каком-нибудь салоне, полном остряков, а в карете, преодолевавшей грязь по пути в Сохо. Он ехал в поместье возле Бирмингема в английском Мидлендсе (рис. 10.1).

(ссылка с рис. 10.1: Австро-Венгрия Гасбургов*).

При взгляде издалека на башню с часами в Сохо, проезжую часть дороги и фасад, выполненный в стиле Палладио, здание выглядело похожим просто на один из сельских домов, который Босуэлл, возможно, пожелал бы посетить, чтобы попить там чаю и полюбезничать с присутствующими. Но вблизи звонкий грохот молотов, шум токарных станков и ругань рабочих рассеивали любые подобные иллюзии. Это не было место действия какого-нибудь романа Джейн Остин; это был завод. Босуэлл, несмотря на все свои привилегии и запросы, захотел его увидеть, поскольку ничего подобного тому, что имелось здесь в Сохо, не было нигде больше в мире.

Все в Сохо оправдало ожидания Босуэлла: сотни работников, «громадность и хитроумное устройство некоторых из здешних машин» и, прежде всего, владелец завода Мэтью Болтон — «железный вождь», как его назвал Босуэлл). Потом Босуэлл написал в своем дневнике: «Я никогда не забуду того, что мне сказал мистер Болтон [sic]: «Я продаю здесь, сэр, то, что весь мир хочет иметь, — МОЩЬ»1.

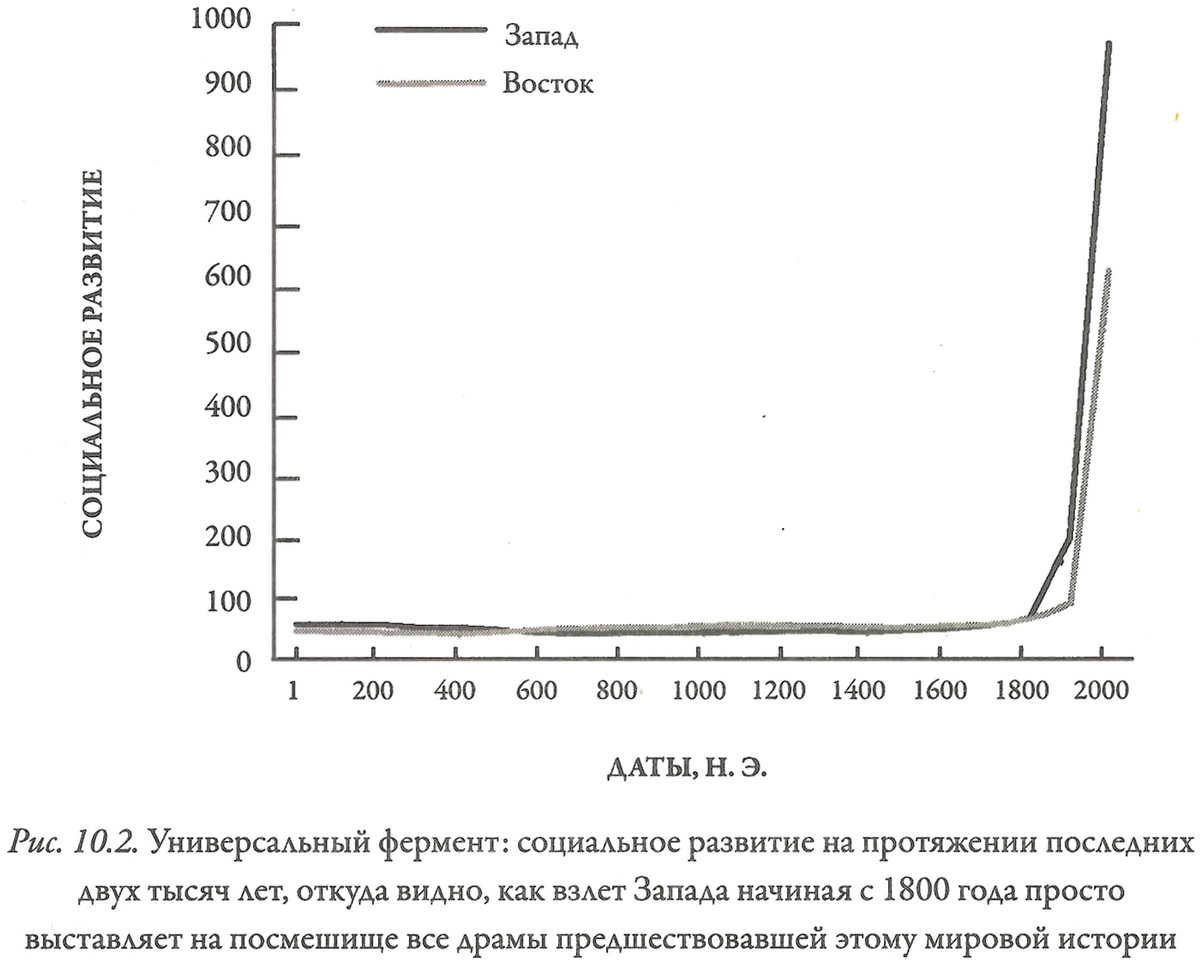

Именно такие люди, как Болтон, сделали ложными мрачные предсказания политических экономистов. Когда в 1776 году встретились Босуэлл и Болтон, уровень социального развития на Западе — начиная с того времени, когда охотники и собиратели ледниковой эпохи бродили по тундре в поисках пропитания, — с трудом достиг величины лишь в сорок пять баллов. А вот на протяжении следующих ста лет этот уровень взлетел еще на сотню баллов вверх. Произошедшая трансформация сделала несостоятельными убеждения. Она вывернула мир наизнанку. В 1776 году Восток и Запад все еще двигались вровень друг с другом, будучи на уровне лишь чуть выше прежнего «твердого потолка», равного сорока трем баллам. А столетием позднее продажа мощи обратила первенство Запада в его владычество. «Хотя это и кошмар, но он действительно произошел», — сказал поэт Вордсворт в 1805 году.

…часуниверсального фермента, когда даже мягкие людиОказались возбужденными и начались волнения и беспорядки,Когда страсти и мнения заполнили все пространствоМирных домов неспокойными звуками.И в то время основы обыденной жизниОказались слишком горячими, чтобы наступать на них; часто говорил я тогда,И не только тогда, «что это насмешкаНад историей, прошлым и тем, что должно произойти!»2

Насмешка в данном случае, безусловно, имела место — по крайней мере, над прошлым, — но на самом деле отнюдь не над тем, что должно было наступить. Универсальный фермент только-только начал себя проявлять, и на протяжении следующего столетия развитие Запада зашкаливало. Любой график (вроде рис. 10.2), на вертикальной оси которого можно передать 906 баллов современного уровня развития Запада, делает незначительными все взлеты и падения, периоды первенства и отставания, триумфы и трагедии, которыми были полны первые девять глав этой книги. И это все благодаря тому, что продавал Болтон, — мощи.

Радость пара

Конечно, мир обладал мощью и до Болтона. Но то, что он продавал, было мощью лучшего рода. На протяжении миллионов лет почти всю мощь, которая использовалась для воздействия на предметный мир, давали мускулы. И, несмотря на то что мускулы могли обеспечивать замечательные результаты — они построили пирамиды, выкопали Великий канал и расписали Сикстинскую капеллу, — у них есть свои ограничения. Самое очевидное из них — это тот факт, что мускулы есть части животных организмов, а животным требуется еда и кров, а зачастую также топливо и одежда. Все это получается от растений или других животных, которым также требуются еда, кров и т. д.; и для всего в этой цепочке в конечном счете требуется земля. Поэтому, по мере того как земля в центрах XVIII века становилась все более дефицитной, мускулы делались дорогими.

На протяжении веков сила ветра и воды дополняла мускулы, приводя в движение суда и вращая мельничные жернова. Но у ветра и воды также есть свои ограничения. Они имеются в наличии только в определенных местах; водные потоки могут замерзать зимой и пересыхать летом, и всякий раз, когда потоки воздуха ослабевают, крылья ветряных мельниц останавливаются.

Поэтому требовалась сила, которую можно было бы перемещать, — чтобы люди могли доставлять ее туда, где они работают, а не доставлять свою работу к ней; сила, которая была бы надежной и не зависела от погоды; и, наконец, сила, которая была бы «нейтральной» в отношении пространства и не отнимала миллионов акров, занятых деревьями и полями. Производители железа в Кайфыне XI века поняли, что решение в данном случае — каменный уголь; однако и у него имелись свои ограничения. Он мог высвобождать энергию только в виде тепла.

Прорыв — превращение тепла в движение — произошел в XVIII веке, и начался он на самих угольных шахтах. Там постоянной проблемой были затопления, и, хотя можно было удалять воду из шахт при помощи мускулов и ведер (у одного изобретательного английского шахтовладельца для перемещения цепи из ведер использовались пятьсот запряженных лошадей), этот способ был очень дорогостоящим. Задним умом решение кажется очевидным: удалять воду при помощи двигателя, который потребляет уголь из этой же шахты, а не при помощи животных, которые потребляют свой корм. Но это было легче сказать, чем сделать.

И восточный и западный центры в XVIII веке нуждались в угле, и оба они имели дело с затоплением шахт. Однако теми, кто нашел решение этой проблемы, оказались английские производители двигателей. Как мы видели в главе 9, здесь, на самой дальней северо-западной окраине атлантической экономики Европы, в особенности оказывалась вознаграждена полунаучная изобретательность. Явились люди именно такого типа, какие требовались для решения, — сочетавшие деловую проницательность с практическим опытом работы с металлами и некоторыми элементарными познаниями в области физики. Такие люди существовали в Китае и Японии, но они были редкостью, и, насколько мы знаем, ни один из них даже и не пытался экспериментировать с двигателями, работающими на угле.

Первый работающий насос на Западе — «друг шахтера», — был запатентован в Англии в 1698 году. В нем сжигался уголь, чтобы нагревать воду, а получавшийся при этом пар затем конденсировался, создавая вакуум, после чего обслуживавший его оператор открывал клапан, и этот вакуум всасывал воду из шахты наверх. Затем, закрыв клапан, работник поддерживал огонь, чтобы тот опять нагрел воду до состояния пара, и так процесс нагревания и конденсации, позволявший преодолеть силу гравитации, повторялся снова и снова.

«Друг шахтера» работал медленно, мог поднимать воду только на сорок футов за раз и имел явно неприятную склонность взрываться. Однако он обходился (обычно) дешевле, нежели прокормление сотен лошадей. К тому же он вдохновил на дальнейшее экспериментирование. Но даже улучшенные двигатели оставались ужасно расточительными. Поскольку в них использовался один и тот же цилиндр и для нагрева воды, и для ее последующего охлаждения, дабы создать вакуум, то для каждого движения поршня необходимо было каждый раз заново нагревать цилиндр. Поэтому даже в лучших двигателях преобразовывалось в силу, откачивающую воду, менее процента энергии угля.

На протяжении десятилетий эта неэффективность ограничивала применение силы пара единственной работой — откачкой воды из каменноугольных шахт. И даже там один из владельцев жаловался, что «столь громадное потребление топлива этими двигателями чрезвычайно снижает прибыль от наших шахт… Такой тяжелый «налог» почти что равносилен запрещению работать». А для любой сферы деятельности, где требовалось транспортировать уголь из шахт на предприятия, паровые двигатели были попросту слишком дорогими3.

Однако эти двигатели были развлечением для профессоров. Университет Глазго приобрел один миниатюрный образчик двигателя, но, когда никто из ученых не смог добиться, чтобы он работал, университет обратился в 1765 году в мастерскую Джеймса Уатта, который занимался изготовлением математических инструментов для этого университета. Уатт запустил двигатель, но его неэффективность возмущала его душу мастера. В перерывах между прочими своими делами он настойчиво искал лучшие способы испарения и конденсации воды, пока, по его словам:

«Как-то в прекрасный субботний день я пошел прогуляться… и вот мне в голову пришла эта идея: раз пар является эластичным телом, он устремится в вакуум, а если сделать сообщение между [нагретым] цилиндром и вакуумной камерой, то пар устремится туда и сможет там сконденсироваться без охлаждения цилиндра… Я не успел еще миновать домик для гольфа, когда все это устройство уже оформилось у меня в голове»4.

Поскольку затем наступил воскресный день, богобоязненному Уатту пришлось сидеть сложа руки, но в понедельник утром он собрал новую модель, отделив конденсатор от цилиндра испарения. Вместо того чтобы полностью нагревать и охлаждать один цилиндр, паровой котел теперь оставался горячим, а конденсатор холодным, благодаря чему потребление угля снизилось почти на четыре пятых.

Впрочем, это привело к возникновению множества новых проблем, но Уатт постепенно, год за годом, справлялся с ними. Его жена умерла, его покровитель обанкротился, а ему по-прежнему не удавалось добиться от своего двигателя надежной работы. Но в 1774 году — как раз когда Уатт был уже близок к тому, чтобы отказаться от дальнейшего экспериментирования в данном направлении, — ему на помощь пришел «железный вождь» Мэтью Болтон. Он выкупил долги покровителя Уатта и перевез мастера по двигателям в Бирмингем. Для решения этой проблемы Болтон предоставил деньги и привлек блестящего специалиста по работе с металлами Джона Уилкинсона по прозвищу «помешанный на железе» (Уилкинсон верил, что все следует делать из железа, в том числе и его собственный гроб).

Всего через шесть месяцев после этого Уатт написал своему отцу, что его двигатель оказался «довольно успешным»5 (такая заниженная оценка достижения очень поразила меня, хотя даже она уступает другому преуменьшению, о котором я расскажу в этой главе ниже). Во время генеральной публичной демонстрации в марте 1776 года двигатель Уатта и Болтона откачал из шахты за шестьдесят минут шестьдесят футов воды, при этом потребление угля составило лишь четверть по сравнению с таковым у предыдущих устройств.

Неудивительно, что Болтон чувствовал воодушевление, когда Босуэлл посетил Сохо в том месяце. С двигателями, которые теперь были экономичными не только на самих шахтах, «пределом было лишь небо». «Если у нас уже была бы готова сотня небольших двигателей… и двадцать крупных, мы могли бы с легкостью их все продать, — писал Болтон Уатту. — Давай сушить сено, покуда солнце светит»6.

И они именно этим и занялись, хотя, вероятно, даже для них оказывались сюрпризом некоторые из посетителей, прибывавших к ним. Первыми производственниками, решившими воспользоваться силой пара, были производители хлопчатобумажной одежды. Хлопок не растет в Западной Европе, и до XVII века британцы, как правило, круглый год носили одежду из колючей, впитывающей пот шерсти и обычно обходились без нижнего белья. Вполне ожидаемо поэтому, что, когда торговцы начали импортировать легкую и ярко окрашенную хлопчатобумажную одежду из Индии, она стала пользоваться большим спросом. «Она проникла в наши дома, в наши шкафы, в наши спальни, — вспоминал в 1708 году Даниэль Дефо. — Шторы, подушки, стулья и, наконец, сами кровати были ничем без этих каликутских или индийских вещей»7.

Импортеры составляли себе состояния; однако деньги, потраченные на индийский хлопок, — это были, разумеется, деньги, не потраченные на британскую шерсть. Поэтому шерстяные магнаты лоббировали в парламенте запрет на ввоз в страну одежды из хлопка, вследствие чего другим британцам пришлось импортировать хлопок-сырец (ввоз которого по-прежнему был разрешен законом) и изготовлять из него одежду уже в Британии. К сожалению, у них это получалось не столь хорошо, как у индийцев, и поэтому еще в 1760-х годах рынок британского хлопка составлял всего тринадцатую часть рынка британской шерсти.

Впрочем, у хлопка имелось одно свойство: трудоемкая задача прядения его волокон в пряжу сама может быть механизирована. На протяжении десяти тысяч лет производство тканей зависело от проворства пальцев женщин (мужчины редко когда занимались этим), которые накручивали клочки шерсти или каких-нибудь волокон на шпиндели. В главе 7 было показано, что к 1300 году китайские прядильщики, чтобы повысить производительность труда, использовали машины, приводимые в движение водой или животными. На протяжении следующих столетий такие машины становились все более обычными, и благодаря этому устойчиво рос объем продукции. Однако в результате перехода к механизации в Британии все эти старинные умения внезапно оказались ненужными. В 1700 году какой-нибудь незамужней женщине с колесом, приводимым в движение педалью, требовалось двести часов, чтобы произвести фунт пряжи; к 1800 году новые необычные устройства с еще более необычными названиями — «дженни» Харгривса, «певчий дрозд» Аркрайта, или «мул» Крамптона — выполняли ту же самую работу за три часа (а самодействующий «мул» Робертса, изобретенный в 1824 году, тратил на нее всего один час двадцать минут). Повторяющиеся движения этих машин также делали их идеальными для применения силы пара и для сосредоточения их на крупных фабриках. Первая прядильная фабрика, полностью приводимая в действие паровыми двигателями (которые, естественно, поставляли Болтон и Уатт), открылась в 1785 году.

Благодаря машинам британский хлопок стал более дешевым, тонким, прочным и единообразным, нежели даже индийский, и британский экспорт готовых тканей между 1760 и 1815 годами вырос в сотню раз, а хлопчатобумажная отрасль из второстепенной стала источником, приносящим почти двадцатую часть национального дохода. На фабриках этой отрасли двенадцать (или больше) часов в день, по шесть дней в неделю работала сотня тысяч мужчин, женщин и (в особенности) детей, чья продукция наводняла рынки таким большим количеством хлопка, что цена пряжи упала с тридцати восьми шиллингов за фунт в 1786 году до менее семи шиллингов в 1807 году. По мере того как цены снижались, рынки расширялись, а прибыли продолжали бурно расти.

Благодаря географии хлопчатобумажная отрасль стала идеальной для Британии. Поскольку сырье для нее выращивалось в заморских странах, эта отрасль не конкурировала за землю в самой стране. Напротив, американцы, которым нужны были британские наличные деньги, превратили миллионы акров земли в хлопковые плантации и отправили сотни тысяч рабов работать на них. Объем получаемой продукции бурно рос: от 3 тысяч кип хлопка в 1790 году и 178 тысяч кип в 1810 году он вырос до 4,5 миллиона кип в 1860 году. Британские нововведения в прядильном деле стимулировали американские нововведения на плантациях, в частности применение волокноотделителя Эли Уитни, который отделял хлопковые волокна от семян даже еще дешевле, нежели пальцы рабов. Американские поставки хлопка росли, чтобы удовлетворять британские потребности. Благодаря этому цены оставались низкими, владельцы фабрик и плантаций обогащались, и создавались огромные новые армии труда по обе стороны Атлантики.

Возвращаясь снова в Британию, мы увидим, что новая технология быстро распространялась из одной отрасли к другой, что, в свою очередь, стимулировало развитие новых технологий. Самым важным шагом стало распространение этой технологии в черной металлургии — отрасли, которая производила материалы для других новых отраслей. Британские металлурги научились плавить железо с помощью кокса с 1709 года (на семь столетий позже китайских металлургов), но у них была одна трудность — как поддерживать температуру в печах достаточно высокой, чтобы кокс плавился. После 1776 года двигатели Болтона и Уатта решили эту проблему, обеспечив стабильную подачу воздуха в печь, а в течение следующего десятилетия при помощи процесса пудлингования и прокатки Корта, названного так по имени его изобретателя Генри Корта, удалось устранить и остальные технические трудности. Следуя тем же самым путем, что и хлопчатобумажная отрасль, металлурги обнаружили, что затраты труда резко снижаются, в то время как занятость, производительность и прибыли в отрасли резко растут.

Болтон и его конкуренты «сняли крышку» и высвободили ранее связанную энергию. Даже притом, что их технической революции потребовалось несколько десятилетий, чтобы полностью развернуться (в 1800 году британские производственники получали от водяных колес в три раза больше энергии, нежели от паровых двигателей), тем не менее это была величайшая и самая быстрая трансформация за всю мировую историю. Технологические перемены позволили за три поколения пробить «твердый потолок». К 1870 году паровые двигатели Британии генерировали энергию в размере 4 миллионов лошадиных сил, что было эквивалентно работе 40 миллионов мужчин, которые — если бы промышленность по-прежнему зависела от мускулов — съедали бы более чем в три раза больше пшеницы, нежели весь ее сбор в Британии. Ископаемое топливо сделало невозможное возможным.

Великая дивергенция

Местные жители любят называть мой родной город Сток-он-Трент в английском Мидлендсе «колыбелью промышленной революции». Столь большие претензии на славу объясняются тем, что в центральной части города располагались «гончарни», где в 1760-х годах Джозайя Веджвуд механизировал производство керамических ваз. Производство гончарных изделий в промышленных масштабах велось в городе повсюду. Даже мои самые первые археологические опыты в подростковом возрасте, почти два столетия спустя после этих времен, проходили «в тени Веджвуда»: я имел дело с испорченными при обжиге горшками с территории огромной свалки позади фабрики Веджвуда, где он освоил свое ремесло.

Сток-он-Трент зижделся на угле, железе и глине, и, когда я был в юном возрасте, большинство работающих в этом городе вставали до рассвета и шли в шахты, на сталелитейные и керамические заводы. Мой дед был сталеваром; мой отец оставил школу, чтобы отправиться на шахту, когда ему еще не исполнилось четырнадцати лет. В мои школьные годы нам часто рассказывали, что Британия обрела величие и изменила мир благодаря мужеству, твердости духа и изобретательности наших предков. Но насколько я помню, нам никто не говорил, почему именно наши холмы и долины, а не что-нибудь еще в каком-нибудь другом месте стали колыбелью для новорожденной промышленности.

Ответ на этот вопрос является основным в спорах по поводу великой дивергенции — расхождения Запада и Востока. Было ли неизбежным то, что промышленная революция произошла в Британии (фактически в Сток-он-Тренте и вокруг него), а не где-то еще на Западе? А если нет, то было ли неизбежным то, что она произошла на Западе, а не где-нибудь еще? Или — поставим вопрос по-другому — что же, собственно, вообще произошло?

Во введении к этой книге я сетовал, что даже притом, что эти вопросы на самом деле заключались в том, было ли доминирование Запада предопределено в отдаленном прошлом, — специалисты, предлагающие ответы, редко заглядывают в прошлое далее чем на четыреста или пятьсот лет. Я надеюсь, к этой странице я уже в полной мере изложил свою точку зрения — что лучшие ответы на указанные вопросы позволит получить рассмотрение промышленной революции в длительной исторической перспективе, — что и было вкратце сделано в первых девяти главах этой книги.

Промышленная революция была уникальна тем, насколько сильно и насколько быстро она повысила уровень социального развития, но в остальном она была очень похожа на все взлеты, случавшиеся в предшествовавшей истории. Как и во всех более ранних эпизодах быстрого (относительно) роста уровня социального развития, она случилась в области, которая еще незадолго до того была скорее периферией. С момента возникновения сельского хозяйства главные центры расширялись путем различных комбинаций колонизации и имитации, когда население на периферии адаптировало то, что срабатывало в центре, и порой приспосабливало это к совсем иным условиям на окраинах. Иногда этот процесс выявлял преимущества отсталости. Так было, когда земледельцы V тысячелетия до н. э. обнаружили, что единственным способом, позволяющим жить в Месопотамии, является ирригация, и в ходе этого процесса Месопотамия превратилась в новый центр; или когда в I тысячелетии до н. э. города и государства совершали экспансию в Средиземноморском бассейне, и в результате развились новые схемы морской торговли; или когда земледельцы Северного Китая бежали на юг и превратили после 400 года н. э. территорию за рекой Янцзы в новую рисовую окраину.

Когда во II тысячелетии н. э. западный центр из средиземноморского очага стал расширяться на север и запад, западные европейцы в итоге обнаружили, что новые технологии мореплавания могут превратить в преимущество их географическую изоляцию, которая на протяжении долгого времени была причиной их отсталости. Скорее случайно, нежели преднамеренно, западные европейцы создали новые типы океанских империй, и по мере того, как их новая атлантическая экономика способствовала повышению социального развития, она порождала и совершенно новые проблемы.

Не было никакой гарантии, что европейцы смогут решить эти проблемы. Ни римлянам (в I столетии н. э.), ни китайцам династии Сун (в XI) не удалось найти способа преодолеть «твердый потолок». Все свидетельствовало о том, что лучшими источниками силы являются мускулы, что не более 10-15 процентов людей когда-либо будут способны читать, что города и армии никогда не превзойдут численность около миллиона человек и что — как следствие — социальное развитие никогда не сможет оставить позади уровень чуть больше сорока баллов индекса. Однако в XVIII столетии люди Запада смели эти пределы: «продажа мощи» позволила насмехаться над всем, что происходило прежде.

Западные европейцы преуспели там, где римляне и китайцы династии Сун потерпели неудачу, поскольку произошли три перемены. Во-первых, постепенно шло накопление технологий. Каждый раз, когда социальное развитие переживало коллапс, некоторые умения терялись, однако большинство из них сохранялось, и на протяжении столетий к ним добавлялись новые. Поэтому продолжал работать принцип «невозможности вхождения в одну и ту же реку дважды»: каждое общество, которое упиралось в «твердый потолок» между I и XVIII столетиями, отличалось от своих предшественников. Каждое из них знало и могло делать больше, нежели предыдущее.

Во-вторых, по большей части благодаря тому, что технологии накапливались, аграрные империи теперь обладали эффективным огнестрельным оружием, позволившим империям Романовых и Цин закрыть «степную магистраль». Поэтому, когда в XVII веке социальное развитие в очередной раз уперлось в твердый потолок, пятый всадник апокалипсиса — миграция — не явился. Было трудно, но центрам удалось справиться с остальными четырьмя всадниками и избежать коллапса. Без этой перемены XVIII век, возможно, был бы столь же катастрофическим, что и III и XIII века.

В-третьих, опять-таки по большей части благодаря накоплению технологий, корабли теперь могли плавать почти что где угодно, и это позволило западным европейцам создать атлантическую экономику, непохожую ни на что, бывшее прежде. Ни римляне, ни сунский Китай не смогли создать такие мощные двигатели коммерческого роста и не сталкивались с теми видами проблем, которые сами заставляли западных европейцев обращать на них внимание в XVII и XVIII столетиях. Ньютон, Уатт и их коллеги, вероятно, были не более блистательны, чем Цицерон, Шэнь Ко и их коллеги, но они просто думали об иных вещах.

Западная Европа XVIII века была лучше предрасположена к тому, чтобы устранить «твердый потолок», нежели любое прежде существовавшее общество. А в пределах Западной Европы ее северо-запад — с более слабыми королями и более свободными купцами — был лучше предрасположен для этого, нежели ее юго-запад. А в пределах самого северо-запада лучше всех предрасположена была Британия. К 1770 году в Британии были не только самые высокие размеры заработной платы, больше угля, более крепкие финансы и, как утверждают, более открытые учреждения (во всяком случае, для людей из среднего и высшего класса), нежели где-либо еще. Также — благодаря тому, что она одержала верх в войнах с голландцами и французами, — у нее было больше колоний, более обширная торговля и больше военных кораблей.

Конечно, в Британии было легче провести промышленную революцию, нежели где-либо еще. Однако ее индустриализация все еще не была предопределена. Если — как это легко могло бы случиться — в 1759 году не британские, а французские колокола износились бы, звоня по случаю побед, если бы Франция лишила Британию ее военного флота, колоний и торговли, а не Британия — Францию, то мои старшие не воспитывали бы меня на историях о том, что повивальной бабкой промышленной революции был наш родной город Сток-он-Трент. А вот в каком-нибудь столь же закопченном от дыма французском городе — вроде Лилля — подобные байки своим детям могли бы рассказывать французские старшие. В конце концов, во Франции имелось множество изобретателей и предпринимателей, и поэтому даже небольшие изменения в национальных приоритетах или решениях королей и полководцев могли бы породить в результате огромную разницу.

Великие люди, «заваливающие дело идиоты» и простое везение во многом повлияли на то, что промышленная революция оказалась британской, а не французской. Однако они в куда меньшей степени повлияли на то, что эта революция впервые произошла на Западе. Чтобы это объяснить, нам необходимо рассмотреть более масштабные воздействия. Ибо трудно себе представить, что могло бы не дать случиться промышленной революции где-нибудь в Западной Европе, как только — скажем, к 1650 или 1700 году — в достаточной степени накопились бы технологии, была бы закрыта «степная магистраль» и оказались бы открыты океанские магистрали. Если бы вместо Британии мастерской мира стали Франция или Нидерланды, то, возможно, промышленная революция протекала бы медленнее, и, возможно, она началась бы не в 1770-х, а в 1870-х годах. Мир, в котором мы сегодня живем, был бы иным. Однако в Западной Европе тем не менее случилась бы своя оригинальная промышленная революция, и Запад все равно властвовал бы. Я все равно написал бы эту книгу, но она, возможно, была бы на французском, а не на английском языке.

Но это в том случае, если бы Восток не индустриализировался независимо и первым. Могло ли такое случиться, если бы индустриализация на Западе протекала медленнее? Здесь, конечно, мне придется громоздить одни «а что, если» на другие «а что, если», но я полагаю, что ответ тут опять-таки довольно ясен: вероятно, что нет. Даже притом, что показатели уровня социального развития у Востока и Запада были на одном уровне вплоть до 1800 года, но мало что указывает на то, что Восток, если бы его предоставили самому себе, двигался бы в направлении индустриализации достаточно быстро, чтобы начать свой собственный взлет на протяжении XIX века.

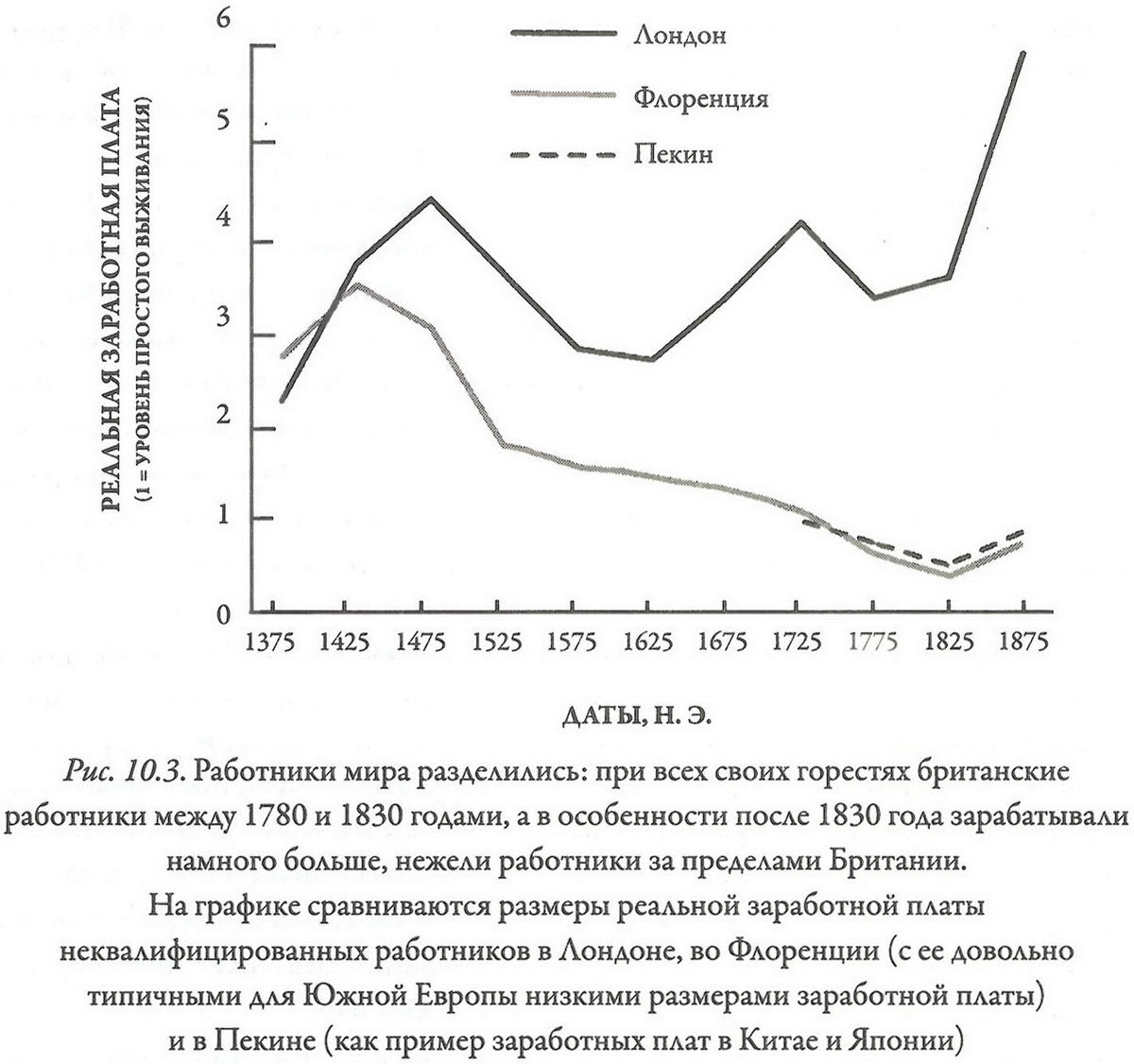

На Востоке имелись обширные рынки и интенсивная торговля, но они работали не так, как работала атлантическая экономика Запада. И, хотя простые люди на Востоке не были настолько бедными, как утверждал Адам Смит в своем «Исследовании о природе и причинах богатства народов» («Бедность низших слоев народа в Китае далеко превосходит бедность самых нищенских наций Европы»8), график на рис. 10.3 показывает, что богатыми они тоже не были. Положение жителей Пекина было не хуже, чем у жителей Флоренции, но гораздо хуже, нежели у жителей Лондона. При такой дешевизне труда в Китае и Японии (и в Южной Европе) у местных аналогов Болтона стимулы вкладывать средства в машины были слабыми. Еще в 1880 году первоначальные издержки на запуск в работу шахты с 600 китайскими рабочими оценивались в 4272 доллара, — примерно столько же стоил один паровой насос. Даже имея возможность выбора, сообразительные китайские инвесторы зачастую предпочитали дешевые мускулы дорогостоящему пару.

Поскольку отдача от экспериментирования была столь невелика, то ни предприниматели Востока, ни ученые из императорских академий не выказывали большого интереса к паровым котлам и конденсаторам, не говоря уже о таких машинах, как «дженни», «певчий дрозд», или о пудлинговании. Чтобы на Востоке произошла своя собственная промышленная революция, там необходимо было создать свой эквивалент атлантической экономики, которая могла бы обеспечить более высокие заработки и создать новые проблемы, что стимулировало бы «полный набор» из научного мышления, экспериментирования в области механики и дешевой энергии.

Опять-таки, будь на это достаточно времени, такое могло произойти. Уже в XVIII веке в Юго-Восточной Азии имелась процветающая китайская диаспора; при прочих равных условиях и здесь в XIX веке могла бы возникнуть географическая взаимозависимость того рода, которая была характерна для атлантической экономики. Однако эти «прочие условия» не были равными. Людям Запада потребовалось двести лет, чтобы пройти путь от Джеймстауна до Джеймса Уатта. Если бы Восток оставался бы в своей «блестящей изоляции», если бы он на протяжении XIX и XX столетий двигался тем же самым путем, что и Запад, в направлении создания географически диверсифицированной экономики, и если бы он двигался при этом примерно с той же скоростью, с какой двигался Запад, то китайский Уатт или японский Болтон, возможно, в настоящий момент представил бы свой первый паровой двигатель в Шанхае или Токио. Но ничего из этих «если» не случилось, поскольку, раз уж промышленная революция на Западе началась, она охватила весь мир.

Гредграйнды

Еще в 1750 году восточный и западный центры были все еще поразительно схожи между собой. И тот и другой были продвинутыми аграрными экономиками со сложным разделением труда, обширными торговыми сетями и растущими мануфактурными секторами. На обоих концах Евразии богатые землевладельческие элиты, уверенные в стабильности существующего порядка, традициях и ценностях, были хозяевами всего, что представало их взору. И там и там элита защищала свои позиции с помощью тщательно разработанных правил почтения и этикета, и каждая из них потребляла и производила чрезвычайно утонченную культуру. Так, при всех очевидных различиях в стилях и изложении трудно не видеть определенного родства между огромными романами нравов XVIII века — такими, как «Кларисса» Сэмюэла Ричардсона и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня.

Но к 1850 году эти черты сходства оказались сметены прочь вследствие одного громадного различия — роста на Западе нового, вооруженного силой пара класса «железных вождей». Как считали самые знаменитые критики этого класса — Маркс и Энгельс: «Буржуазия, повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности»9.

Мнения расходились — и очень резко — по поводу того, что же именно этот новый класс делал. Однако большинство соглашались с тем, что, кем бы он ни являлся, он изменил все. Для некоторых людей миллионеры, которые воспользовались мощью и продавали ее, были героями, чья «энергия и настойчивость, направляемые здравым смыслом, обеспечивали им [только] обычное вознаграждение»10. Так считал Самуэль Смайлс, автор классической книги Викторианской эпохи «Самодеятельность» (Self-Help). «В ранние времена, — объяснял Смайлс, — продукты квалифицированного труда были по большей части предметами роскоши, предназначенными для немногих, в то время как теперь — благодаря этим «капитанам промышленности» — самые изощренные инструменты и двигатели используются для производства предметов обычного потребления для громадной массы общества».

Однако для других людей промышленники были жестокими и бесчувственными типами в сюртуках, с суровыми лицами, — наподобие мистера Гредграйнда из романа Диккенса «Тяжелые времена». Гредграйнд настаивал: «Факты и только факты, вот что я хочу в жизни. Только главное, и ничего второстепенного»11. Диккенс познал промышленную революцию дорогой ценой: он работал на гуталиновой фабрике, пока его отец томился в долговой тюрьме, и его воззрения в отношении Гредграйндов отличались резкостью. Как он считал, они вытеснили из жизни красоту, согнав рабочих в разрушающие душу города, наподобие вымышленного им города Коктауна, который «…был торжеством факта… Город машин и высоких фабричных труб, откуда, бесконечно виясь змеиными кольцами, неустанно поднимался дым»12.

Несомненно, в реальной жизни таких Гредграйндов имелось в избытке. Молодой Фридрих Энгельс описывал, как он случайно встретился с одним из них в 1840-х годах в Манчестере и прочел тому лекцию о тяжелом положении рабочих в данном «Коктауне». По словам Энгельса: «Он терпеливо слушал меня, а затем, тут же на углу улицы, где мы общались, заметил: «И тем не менее здесь делается куча денег. Доброго вам утра, сэр!»13

Этот бизнесмен был прав: используя энергию, заключенную в ископаемых видах топлива, двигатели Болтона и Уатта выпустили на волю лихорадочное стремление «делать деньги». Однако и Энгельс был прав: рабочие, которые делали эти деньги, сами видели их очень мало. Между 1780 и 1830 годами производительность в расчете на одного работника возросла более чем на 25 процентов, а заработная плата увеличилась лишь на 5 процентов. Все остальное забиралось как прибыль. В трущобах нарастал гнев. Рабочие создавали союзы и требовали принятия Народной хартии. Радикалы устраивали заговоры с целью свергнуть правительство. Сельскохозяйственные работники, у кого механические молотилки угрожали отнять средства к жизни, в 1830 году крушили машины и сжигали стога сена, а также отправляли знатным лицам письма с угрозами, подписанные звучавшим по-пиратски именем «Капитан Суинг». Судьи и священнослужители повсюду ощущали веяние якобинства. Этим всеобъемлющим термином они именовали восстание во французском стиле; а имущие отвечали на это всей мощью государства. Кавалеристы топтали демонстрантов; членов рабочих союзов заключали в тюрьму; разрушителей машин отправляли в исправительные колонии на самые дальние окраины Британской империи.

Для Маркса и Энгельса весь этот процесс выглядел совершенно ясным: индустриализация на Западе вызвала более быстрый рост уровня социального развития, нежели когда-либо прежде, но при этом еще скорее проявлял себя и парадокс развития. Превращая людей во всего лишь «руки», в «винтики» из плоти и крови на фабриках и заводах, капиталисты также предоставляли им общее дело и делали из них революционеров. Маркс и Энгельс пришли к выводу: «Прежде всего буржуазия производит собственных могильщиков… Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир!»14

Маркс и Энгельс верили, что капиталисты навлекают это на себя тем, что проводят огораживания в сельских местностях и изгоняют тем самым лишенных собственности людей в города, вынуждая их стать «наемными рабами», но они ошибались. Сельских жителей изгоняли с земли не богатые землевладельцы, а секс. Интенсивное сельское хозяйство в XIX веке на самом деле требовало на полях не меньше, а больше рабочих рук. Реальной причиной того, что люди сменяли фермы на большие города, было воспроизводство себе подобных. Между 1750 и 1850 годами средняя продолжительность жизни возросла примерно на три года. Правда, историки расходятся во мнениях относительно того, почему именно это произошло (стали слабее вспышки чумы? Более питательной стала пища? Стали лучше водоснабжение и канализация? Детей стали растить более разумным образом? Стали использовать хлопковое нижнее белье? Или что-то еще, совершенно иное?). Эти дополнительные годы детородного возраста означали, что если при этом женщины не станут позже вступать в брак, заниматься сексом по-другому, делать аборты или морить детей голодом, то они вырастят больше детей. На самом деле женщины изменили свое поведение, но не настолько, чтобы это нейтрализовало последствия от их более продолжительной жизни, и между 1780 и 1830 годами численность населения Британии примерно удвоилась (достигнув 14 миллионов человек). Около миллиона этих дополнительных людей остались в сельской местности, но шесть миллионов искали работу в городах.

Эти неопровержимые факты, связанные с воспроизводством, заставляют считать стакан промышленной революции скорее наполовину полным, чем наполовину пустым: индустриализация была травматическим процессом, но альтернативные варианты были еще хуже. В XVI веке, когда население росло, произошел «обвал» зарплат на всем Западе. Однако после 1775 года в Британии заработные платы фактически росли и были куда больше, нежели где-либо еще (рис. 10.3). А когда британцы голодали в массовом порядке — во время ужасного голода в Ирландии 1840-х годов, — это было в большей степени связано с жадными землевладельцами и глупыми политиками, нежели с промышленностью (которая в Ирландии была поразительной редкостью).

Ирония состоит в том, что поворот к лучшему в жизни работников происходил как раз в те самые годы, когда Маркс и Энгельс формулировали свои доктрины. С 1780 года капиталисты тратили значительную часть своих прибылей на загородные дома, приобретение звания пэра и на прочие атрибуты выскочек, но еще больше денег они вкладывали обратно — в новые машины и промышленные предприятия. Приблизительно к 1830 году эти вложения привели к тому, что в соединении с механизмами труд каждой пары рук — грязных, плохо питавшихся и малообразованных — стал настолько прибыльным, что боссы зачастую предпочитали разрывать соглашения с бастующими, чтобы уволить их и конкурировать затем с другими боссами, ища новых рабочих. На протяжении следующих пятидесяти лет зарплаты росли столь же быстро, как и прибыли, и в 1848 году, когда Маркс и Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии», оплата британских рабочих наконец-то опять оказалась на том высоком уровне, которого она достигла после Черной смерти.

Как и любая иная эпоха, 1830-е годы получили те идеи, которые были нужны, и по мере того, как рабочие становились все более ценными, средние классы стали проявлять симпатию (некоторого рода) к угнетенным. С одной стороны, безработица стала считаться явным злом, и пауперы были согнаны в работные дома (для их же блага, по словам этих средних классов). С другой стороны, описание Диккенсом этих самых работных домов сделало его роман «Оливер Твист» бестселлером и реформа в этой области стала на повестку дня. Официальные комиссии осудили нищету в городах. Парламент запретил использовать на фабриках труд детей моложе девяти лет и ограничил продолжительность труда детей до тринадцати лет рабочей неделей не более сорока восьми часов. Также были предприняты первые робкие шаги в направлении развития массового образования.

Все эти ранние викторианские реформаторы в наши дни могут показаться лицемерами, но сама идея — предпринимать практические шаги по улучшению жизни бедных — была революционной. В данном случае контраст с восточным центром в особенности велик: в Китае, где Гредграйнды, Коктауны и фабрично-заводские «руки» все еще были явно редкими явлениями, образованные «благородные мужи» продолжали следовать многовековой традиции: они посылали разрисованные от руки свитки с утопическими планами реформ «наверх», имперским бюрократам, которые придерживались столь же старой традиции — игнорировать их. Потенциальные реформаторы по-прежнему появлялись по большей части с периферии элиты. Наиболее конструктивными социальными критиками тех времен, возможно, являются Хун Лянцзи (приговоренный к смерти за «неблагопристойность» после того, как он критиковал бездеятельность властей в отношении социальных вопросов) и Гун Цзычжэнь (эксцентрик, который странно одевался, пользовался неправильной каллиграфией и страстно увлекался азартными играми). Оба они многократно проваливали экзамены на получение ранга высшего чиновника, и никто из них так и не смог этого добиться. Даже весьма практические планы — такие, как составленная в 1820-х годах программа доставки риса в Пекин морем, дабы избежать потерь и коррупции при перевозке по Великому каналу, — должны были долго ждать своего рассмотрения.

На Западе, но нигде больше, родился «прекрасный новый мир» угля и железа, и впервые в истории возможности казались поистине безграничными. В британском журнале The Economist в 1851 году с восторгом заявлялось: «Мы рассматриваем как счастье и привилегию то, что нам выпало жить в первые пятьдесят лет этого столетия, а период на протяжении следующих пятидесяти лет станет свидетелем еще более быстрого и поразительного прогресса, нежели за все предшествовавшие столетия. По ряду важнейших направлений разница между XVIII и XIX веками является более значительной, чем между I и XVIII столетиями, если говорить о цивилизованной Европе»15. На Западе время резко ускорило свой ход, а остальной мир все больше и больше отставал.

Единый мир

Лондон, 2 октября 1872 года, 7:45 вечера. Эта сцена стала знаменитой: «Вот и я, господа!»16 — объявляет Филеас Фогг, входя в свой клуб. Несмотря на то что в Египте его по ошибке приняли за грабителя банков, в Небраске атаковали индейцы сиу, а в Индии он задержался, спасая прекрасную вдову, которую вынуждали совершить самоубийство (рис. 10.4), Фогг сделал то, что обещал. Он совершил путешествие вокруг света за восемьдесят дней, и одна секунда у него еще оставалась в запасе.

Данная сцена является вымышленной, однако книга «Вокруг света за восемьдесят дней» — как и все прочие повествования Жюля Верна — прочно основывалась на фактах. Джордж Трейн, чья фамилия была очень уместной в данном случае [train — «поезд»], действительно совершил в 1870 году путешествие вокруг света за восемьдесят дней, и, хотя вымышленный Фогг пользовался слонами, санями и парусными судами, когда современных ему технологий в его распоряжении не оказывалось, ни он, ни Трейн не смогли бы осуществить свои путешествия без новейших на тот момент инженерных триумфов: Суэцкого канала (открытого в 1869 году), железной дороги Сан-Франциско — Нью-Йорк (завершена в том же самом году) и железнодорожной линии Бомбей — Калькутта (законченной в 1870 году). Мир, как заметил Фогг перед тем, как отправиться в путь, был уже не таким обширным, каким он был прежде.

Рост уровня социального развития и расширение центров всегда шли рука об руку по мере того, как колонисты разносили новые образы жизни вовне, а люди на периферии копировали их, сопротивлялись им либо убегали от них. XIX век отличался лишь масштабами и скоростью, но именно эти различия и изменили ход истории. До XIX века великие империи доминировали лишь над той или иной частью мира и покоряли ее своей воле; однако новые технологии убрали все ограничения. Впервые первенство в отношении социального развития стало возможно обратить в глобальное владычество.

Преобразование энергии ископаемых видов топлива в движение привело к уничтожению расстояний. Еще в 1804 году один британский инженер показал, что легкие по весу, но обеспечивающие высокое давление двигатели могут двигать вагоны по железным рельсам, а в 1810-х годах подобные двигатели уже приводили в движение паровые суда. Еще одно поколение вдохновенных технических ухищрений — и знаменитый паровоз «Ракета» Джорджа Стефенсона пропыхтел по железной дороге по маршруту Ливерпуль — Манчестер со скоростью 29 миль в час [около 46,7 км/ч], а суда, оснащенные паровыми двигателями, уже прошлепали колесами через Атлантику. Социальное развитие трансформировало географию быстрее, нежели когда бы то ни было ранее. Не зависящие от ветра и волн, корабли теперь могли плавать не просто в какое угодно место, но также и в какое угодно время. А если прокладывались рельсы, то грузы можно было перевозить по земле почти столь же дешево, как и по воде.

Технологии трансформировали и колонизацию. Между 1851 и 1880 годами эмигрировало более 5 миллионов британцев (из населения в 27 миллионов), — по большей части на «последние новые рубежи» в Северной Америке. Между 1850 и 1900 годами эта «белая чума»17, по выражению историка Найла Фергюсона, свела 168 миллионов акров [0,672 млн км2] американских лесов, — более чем в десять раз больше площади пригодных для сельского хозяйства земель в Британии. Уже в 1799 году один путешественник записал, что американские первопроходцы «испытывают необоримую неприязнь к деревьям… Они срубают без милосердия все, что было до них… все ждет одна участь, и везде воцаряется тот же хаос»18. Спустя сотню лет их неприязнь лишь возросла, о чем свидетельствуют применявшиеся ими машины для выкорчевывания пней, огнеметы и динамит.

Беспрецедентный сельскохозяйственный бум кормил столь же поразительные города. В 1800 году в Нью-Йорке было 79 тысяч жителей, а в 1890 году их было уже 2,5 миллиона. Чикаго тем временем стал чудом света. Городок в прериях численностью в 30 тысяч человек в 1850 году, к 1890 году стал шестым по величине городом в мире, с населением более чем в миллион жителей. По сравнению с Чикаго Коктаун [у Диккенса] выглядел благородно. Как писал один изумленный критик:

«Туда ринулись жители со всех центральных штатов и всего Северо-Запада со своим транспортом и промышленностью; лесопилки визжали, фабрики, затемнявшие своим дымом небеса, лязгали и пламенели огнями; колеса крутились, поршни двигались в своих цилиндрах, зубья шестерен цеплялись друг за друга; приводные ремни облегали барабаны гигантских колес; конверторы изрыгали в замутненный воздух свое подобное буре дыхание расплавленной стали. Это была Империя»19.

Распространение индустриализации на восток по Европе происходило в большей мере благодаря подражанию, нежели благодаря колонизации. В 1860 году Британия все еще была единственной страной с полностью индустриальной экономикой, производившей половину мирового железа и текстиля. Однако эпоха пара и угля была воспроизведена впервые в Бельгии (которая была богата углем и железом), а затем вдоль по дуге от Северной Франции через Германию и Австрию. К 1910 году бывшие периферии — Германия и Соединенные Штаты — открыли преимущества в своей отсталости и превзошли своего учителя.

Немцы, не столь щедро наделенные углем, как британцы, научились более эффективно использовать топливо, а нехватку квалифицированных работников с «шестым чувством» — развивающимся в результате постоянного упражнения на рабочем месте на протяжении поколений, когда, к примеру, работник только закрывает клапан или подтягивает бобину, — Германия заменила техническим образованием. Американцы, не имевшие старых семейных фирм с накопленным капиталом, открыли иное преимущество. Продажа акций, с целью собрать деньги, необходимые для огромных современных предприятий, привела к фактическому отделению собственников от наемных менеджеров. Последние же почувствовали свободу экспериментировать: проводить хронометражные исследования и изучение движений работников, пробовать создавать сборочные линии и испытывать на деле новую науку — менеджмент. Все это книжное обучение удивляло британцев и казалось им довольно смешным. Однако в новых высокотехнологичных отраслях — таких, как оптическая и химическая, — даже небольшие познания в естественных науках и теории менеджмента обеспечивали лучшие результаты, нежели действия по наитию. К 1900 году как раз Британия с ее верой в импровизацию, в способность кое-как выкарабкаться и во вдохновенных любителей начала выглядеть смешной.

Германия и Соединенные Штаты первыми проложили путь к тому, что историки зачастую именуют второй промышленной революцией — когда наука применяется в сфере технологий более систематическим образом. В результате их достижений подвиги Филеаса Фогга вскоре стали выглядеть архаичными, а XX век стал эпохой нефти, автомобилей и самолетов. В 1885 году Готлиб Даймлер и Карл Бенц придумали, как эффективно сжигать бензин (до этого — малоценный побочный продукт, получаемый при производстве керосина, который использовался в лампах) в двигателях внутреннего сгорания, и в том же самом году британские механики усовершенствовали велосипед. Соединение легких новых двигателей и прочных новых шасси в итоге породило автомобили и самолеты. В 1896 году автомобили все еще были настолько тихоходными, что любопытные на первых автомобильных гонках в Америке орали водителям: «Пересядь на лошадь»20. Однако в 1913 году американские заводы начали выпускать миллион транспортных средств. К тому времени братья Райт, два механика по велосипедам из Огайо, приделали крылья к бензиновому двигателю и добились, чтобы это летало.

Нефть трансформировала географию. «Создание двигателя внутреннего сгорания — это величайшее из того, что когда-либо видел мир, — с восторгом заявлял один британский нефтяник в 1911 году, — он сменит пар, причем с почти трагической скоростью»21. Поскольку нефть легче угля, дает больше энергии и обеспечивает более быстрое движение, то те, кто продолжал придерживаться пара, с неизбежностью проигрывали тем, кто вкладывал средства в новые двигатели. «Первой из всех необходимостей, — настаивал ведущий советник по ВМС Великобритании в 1911 году, — является СКОРОСТЬ»22. Покоряясь этой неизбежности, молодой первый лорд британского Адмиралтейства — Уинстон Черчилль — перевел Королевский военно-морской флот с угля на нефть. Британские неисчерпаемые запасы угля начали иметь меньшее значение, нежели доступ к месторождениям нефти в России, Персии, Юго-Восточной Азии и, прежде всего, в Америке.

Столь же быстро изменялись и коммуникации. В 1800 году самым быстрым способом послать какое-нибудь сообщение вокруг света было отправить письмо на корабле. Однако к 1851 году британцы и французы уже могли обмениваться сообщениями, используя электрические сигналы, посылаемые по подводному кабелю. В 1858 году британская королева и американский президент отправляли телеграммы через Атлантику, а в книге «Вокруг света за восемьдесят дней» неоднократно все зависело от своевременной телеграммы. Между 1866 и 1911 годами стоимость трансатлантических телеграмм снизилась на 99,5 процентов, но к тому времени такая экономия принималась уже как должное. Первые телефоны начали звонить в 1876 году — всего через три года после выхода в свет вышеупомянутого романа Жюля Верна. В 1895 году появился беспроводной телеграф, а в 1906 году — радио.

Более быстрые транспорт и коммуникации привели к взрывообразному росту рынков. Еще в 1770-х годах Адам Смит понимал, что богатство зависит от размера рынков и от разделения труда. Если рынки велики, то каждый может производить то, что он может сделать дешевле всего и лучше всего, затем продать это, а полученную прибыль использовать для покупки всего остального, в чем он нуждается. Смит считал, что при этом каждый станет богаче, нежели если этот каждый станет пытаться делать все для себя сам. Ключом к этому, доказывал Смит, является либерализация: экономическая логика требует снести стены, разделяющие людей, и предоставить им потворствовать своей «определенной склонности человеческой природы, которая отнюдь не имела в виду такой полезной цели, а именно склонности к мене, торговле, к обмену одного предмета на другой»23.

Однако это легче сказать, нежели сделать. Те, кто производил самые дешевые товары в мире, — таковыми были британские промышленники — все были за свободные рынки. Однако те, кто производил неконкурентоспособные и чрезмерно дорогие товары, — таковыми были британские фермеры — зачастую считали, что лоббировать парламент с целью добиться установления тарифов для более эффективных конкурентов — это лучше, нежели переходить к новым схемам работы. Потребовались кровопролитие, падение правительства и призрак голода, чтобы убедить британских правителей отказаться от протекционизма. Однако когда они это сделали (и когда пошлина на импортные товары в среднем упала с более чем 50 процентов около 1825 года до менее 10 процентов спустя пятьдесят лет), наступил взлет глобальных рынков.

Некоторые считали, что такое маниакальное стремление к свободным рынкам — сродни безумию. Британские промышленники экспортировали поезда, суда и машины, а британские финансисты ссужали иностранцам деньги, чтобы те могли их покупать. В результате Британия создавала иностранные отрасли, которые затем бросят вызов ее экономическому доминированию. Однако для сторонников свободной торговли в этом безумии был свой резон. Продавая и кредитуя повсюду, даже соперников, Британия создавала такой огромный рынок, что она сама могла концентрировать усилия на тех промышленных (и во все большей степени финансовых) умениях, которые приносили самые большие прибыли. И это еще не все. Британские машины помогали американцам и европейцам производить продовольствие, которое британцам было необходимо покупать, а прибыли, которые иностранцы получали, продавая это продовольствие в Британию, давали им возможность покупать еще больше британских товаров.

Сторонники свободной торговли считали, что каждый — каждый, кто готов принять эту жесткую, в духе Гредграйндов, логику либерализации, — так или иначе окажется в выигрыше. Немногие страны были настолько же полны энтузиазма, как Британия (в частности, Германия и Соединенные Штаты ограждали молодую промышленность у себя от британской конкуренции), однако к 1870-м годам западный центр фактически стал связан воедино финансовой системой. Его разные валюты теперь имели фиксированные курсы, привязанные к золоту, благодаря чему торговля была более предсказуемой, а правительства обязывались играть по правилам рынка.

Но это было только начало. Сметая барьеры между странами, либерализация не оставит нетронутыми и барьеры внутри их. Либерализация была пакетной сделкой, что наиболее ясно видели Маркс и Энгельс:

«Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянно переворотов в орудиях производства, не революционизируя, следовательно, производственных отношений, а стало быть, и всей совокупности общественных отношений. Напротив, первым условием существования всех прежних промышленных классов было сохранение старого способа производства в неизменном виде. Беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху от всех других. Все застывшие, покрывшиеся ржавчиной отношения, вместе с сопутствующими им, веками освященными представлениями и воззрениями, разрушаются, все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть. Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят наконец к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения»24.

Если традиционные правила — как людям следует одеваться, кому они должны поклоняться и какие виды работ они могут делать — отрицательно сказываются на производительности труда и мешают росту рынка, то такие традиции должны исчезнуть. Либеральный теоретик Джон Стюарт Милль пришел к выводу, что «люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения… Власть общества над индивидуумом не должна простираться далее того, насколько действия индивидуума касаются других людей; в тех же своих действиях, которые касаются только его самого, индивидуум должен быть абсолютно независимым над самим собою, — над своим телом и духом он неограниченный господин»25. Все остальное оказалось открытым для атак.

Крепостное право, гильдии и другие правовые ограничения людей в их передвижениях и роде занятий рухнули. Потребовалась война, чтобы покончить с рабством в Соединенных Штатах в 1865 году. Но затем на протяжении одного поколения другие рабовладельческие государства на Западе мирно (и зачастую еще и с прибылью) положили конец этому древнему институту у себя законодательным путем. Работодатели все более и более шли на компромиссы с рабочими, а после 1870 года в большинстве стран были узаконены профсоюзы и социалистические партии, предоставлено всеобщее избирательное право для мужчин и обеспечено бесплатное и обязательное начальное образование. По мере того как росли размеры зарплат, некоторые правительства предлагали планы пенсионных сбережений, государственные программы здравоохранения и страхование на случай безработицы. В ответ рабочие соглашались служить в армии и на военно-морском флоте своего государства. В конце концов, когда есть столь многое, что следует защищать, кто не будет готов воевать?

Либерализация разъедала даже самые застарелые предрассудки. На протяжении почти двух тысяч лет христиане преследовали евреев и тех, кто следовал Иисусу «неподобающим» образом. Но теперь верования других людей внезапно стали считаться их личным делом и, конечно, не являлись основанием для того, чтобы не давать им владеть собственностью или голосовать. Фактически для все большего числа людей вера казалась в целом маловажным вопросом. А место, которое столь долго удерживала религия, заполняли новые вероучения — такие, как социализм, эволюционизм и национализм. И как будто смещения с трона Бога оказалось недостаточно, — был атакован самый непоколебимый предрассудок из всех — о неполноценности женщин. «Принцип, на котором зиждутся отношения двух полов друг к другу, то есть подчинение женщины мужчине, не только сам по себе ложен, но еще служит сильнейшим тормозом человеческому прогрессу, — писал Милль. — Я говорю… что ни один раб не порабощен так всецело»26.

В кинофильмах и художественной литературе Викторианскую эпоху зачастую изображают как уютный мир свечей, пылающих очагов и людей, которые знают свое место. Однако современники воспринимали его совершенно иначе. Как считали Маркс и Энгельс, Запад в XIX веке был похож на «волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями»27. Художники и интеллектуалы упивались этим. Консерваторы пытались «сдать назад». Церкви выступали (одни грубо, другие с умом) против социализма, материализма и науки. Землевладельческое дворянство защищали привилегии, которые давало им их положение. Антисемитизм и рабство опять подняли свои головы, порой скрываясь под новыми масками. Конфронтация могла проявлять себя в жестоких формах. Марк и Энгельс фактически лишь собрали воедино свои идеи в «Манифесте коммунистической партии» в 1848 году, потому что в том году революции потрясли почти каждую европейскую столицу и тогда казалось, что час апокалипсиса вот-вот наступит.

Западное общество быстро утрачивало те особенности, которые еще в 1750 году делали его столь похожим на Восток. Как часто бывает, ничто не выявляет это столь явно, как художественная литература. Вы напрасно будете искать в китайской литературе начала XIX века тот тип уверенных в себе героинь, которые заполняли страницы европейских романов того же времени. Возможно, более всего протест против подчиненного положения женщин выражен в причудливом сатирическом произведении «Цветы в зеркале» Ли Жучжэня, в котором мужчину-купца принудительно заставили испытать на себе долю женщин, вплоть до бинтования ног: «Без всяких разговоров они поспешно раздели Линь Чжияна догола. Как ястреб на беззащитную пташку, налетели они на него и стали вертеть во все стороны. Сняв с него мужскую одежду, они вымыли его в ароматной воде, вместо мужских штанов и куртки надели на него женские штаны, платье и юбку. Так как не нашлось бы туфелек на его ножищи, Линь Чжияну надели женские шелковые чулки; расчесали ему волосы, обильно смазали их благовонным маслом и закололи шпилькой с изображением феникса; напудрили и нарумянили лицо, намазали губы, на пальцы надели кольца, а потом ему даже перебинтовали ноги… Черноусая прислужница уселась на низенькую скамеечку и разорвала белый шелк пополам; положив правую ногу Линь Чжияна к себе на колени, она промыла его ступню квасцами, собрала в горстку все пять пальцев его ноги и начала изо всех сил выгибать ступню, забинтовывая ее белым шелком. Как только были наложены два слоя бинта, прислужницы крепко-накрепко зашили их; та туго бинтовала, эти накрепко зашивали. Четверо прислужниц держали Линь Чжияна, а еще двое так вцепились в его ноги, что он не мог пошевелиться. Когда кончили бинтовать. Линь Чжиян почувствовал, что ноги его горят как в огне, боль была нестерпимая»28. Столь же трудно отыскать в китайской литературе героев Диккенса, поднимающихся вверх по социальной лестнице, а еще труднее — людей, которые «сами себя сделали», как у Самуэля Смайлса. Намного более типичным является общий настрой в душещипательной книге Шэнь Фу «Шесть записок о быстротечной жизни» — романтический и трогательный, однако при этом ощущается сокрушающее давление жесткой иерархии.

Реально новым для Запада, однако, было то, что чем больше он ускорял свое движение, по контрасту с остальным миром, который неспешно двигался своей дорогой, — тем в большей степени он заставлял этот остальной мир следовать в его направлении и перенимать его лихорадочный темп. Рынок не может спать. Он должен расширяться и интегрировать все новые и новые виды деятельности, иначе «прожорливые звери» промышленности умрут. Западная едкая либеральная кислота разъедала барьеры как внутри обществ, так и между ними, так что обычаи, традиции и имперские эдикты, сколько бы их ни было, не могли сохранить тот род старинного порядка, который столь подавлял Шэнь Фу. Это был единый мир, и не важно, готов он был к этому или нет.

Назад: Закрытие степей

Дальше: Немезида