Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 9. Запад нагоняет

Дальше: 10. Западная эпоха

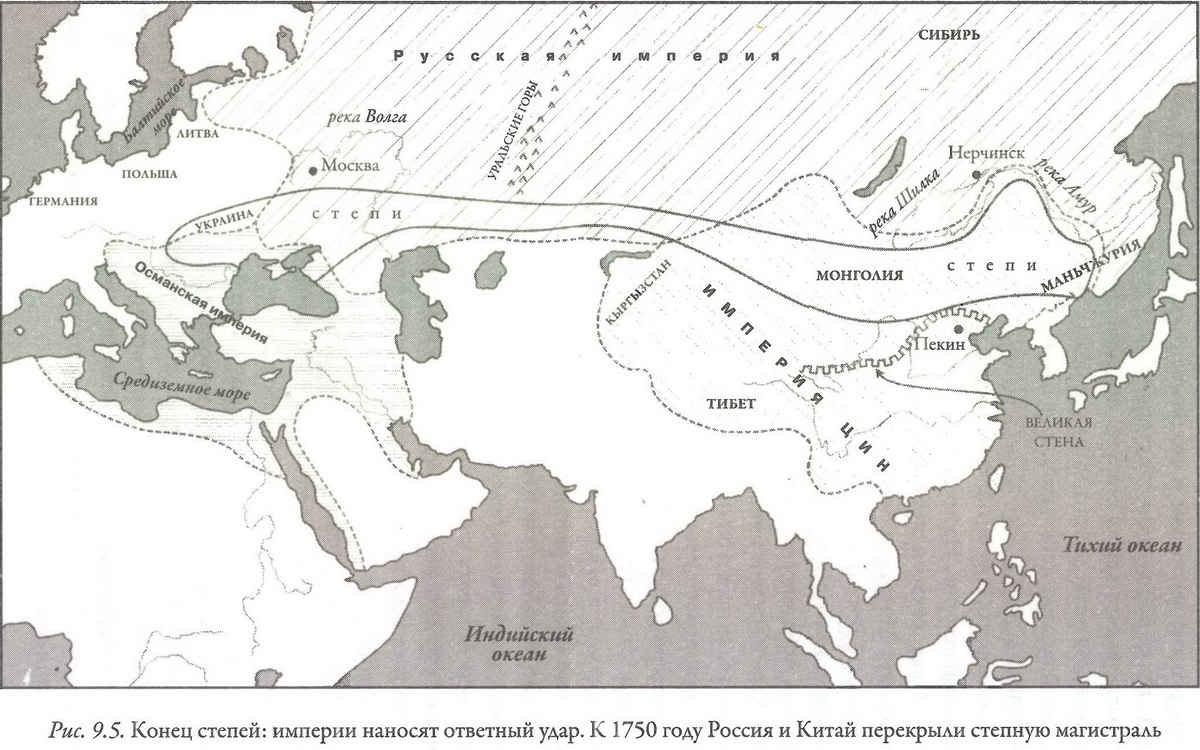

Закрытие степей

Нерчинск. 22 августа 1689 года. Сибирские короткие лета могут быть на удивление прекрасны. Каждый год, как только земля оттаивает, темные ростки травы покрывают пологие холмы зеленым ковром, усыпанным красными, желтыми и голубыми дикими цветами и бабочками. Однако это лето было особенным: по берегам реки Шилки (рис. 9.5) вырос палаточный городок, и сотни китайских участников переговоров, используя христианских миссионеров, чтобы те излагали их условия на латинском языке, заседали вместе с раздражительными русскими, чтобы установить общую границу.

Русские находились далеко от дома. Еще в 1500 году Москва была лишь одним из многих княжеств на «диком востоке» Европы, напряженно боровшимся за то, чтобы найти себе место между монголами, совершавшими набеги из степей, и рыцарями, давившими со стороны Польши, Германии и Литвы. Ее по-бандитски ведущие себя неграмотные князья именовали себя «царями» (то есть «цезарями»), что говорило о претензиях, имеющих отношение к Византии, или даже к Риму. Однако зачастую, похоже, они не были уверены в том, кем хотят быть — то ли королями в европейском стиле, то ли ханами — в монгольском. Москва не могла рассчитывать на многое вплоть до 1550-х годов — времен Ивана Грозного, садиста даже по ненормальным стандартам русских правителей. Однако Иван быстро наверстал упущенное время. Вооруженные мушкетами искатели приключений пересекли Уральские горы и в 1598 году нанесли поражение местному монгольскому хану, открыв тем самым путь в Сибирь.

В наши дни Сибирь более всего известна как промерзлое место действия повествований Солженицына про ГУЛАГ; тогда же она поразила русских как место, где можно разбогатеть. Их охватила меховая лихорадка. Европейцы, давно полностью истребившие своих собственных куниц, соболей и горностаев, теперь были готовы хорошо платить за их меха. И не прошло и сорока лет, как русские, занимавшиеся пушниной, спешно двигаясь через тундру (скорее через тайгу. — Ред.), чтобы обеспечивать товарами столь прибыльный рынок, уже стояли на берегах Тихого океана. Они протянули тонкую линию деревянных крепостей по окраинам промерзших лесов Сибири, откуда они отправлялись ловить норок или вымогать шкуры у местных охотников каменного века. И хотя эти пустынные пространства навряд ли были империей по стандартам Сулеймана или Хидэёси, однако налоги на меха уберегли от бедствий не одного из царей.

Вскоре русские звероловы и китайские солдаты столкнулись друг с другом на реке Амур. Но к 1680-м годам обе стороны были готовы вести переговоры. Каждая из них опасалась, что другая сторона, подобно столь многим принявшим ошибочное решение монархам до того, заключит союз с монголами, и в результате на волю выйдет пятый всадник апокалипсиса — миграция из степей. И поэтому они прибыли в Нерчинск.

Этот договор, заключенный тем летом в Сибири, оформил одну из великих перемен в мировой истории. На протяжении двух тысячелетий степи были магистралью Восток — Запад, которая по большей части была неподконтрольна великим аграрным империям. Мигранты, микробы, идеи и изобретения перемещались по ней, соединяя вместе Восток и Запад, в результате чего и там и там ритмы и развития, и крахов были взаимосвязаны. При редком стечении обстоятельств, и причем дорогой ценой, победоносным царям — таким, как царь Персии Дарий, император династии Хань У-ди или император династии Тан Тай-цзун, — удавалось навязать степям свою волю, но это были исключения. Как правило, аграрные империи платили кочевникам столько, сколько бы те ни запрашивали, и надеялись на лучшее.

Все это изменилось благодаря огнестрельному оружию. Кочевники регулярно его использовали (самое старое известное огнестрельное оружие, датируемое 1288 годом, было найдено в районе, населенном кочевниками в Маньчжурии), и вероятно, что именно монголы распространили огнестрельное оружие от Китая вплоть до Запада. Но по мере того как пушки стали лучше (более дальнобойными и скорострельными), а империи — более организованными, те полководцы, которые могли себе позволить набирать десятки тысяч пехоты, вооружить их мушкетами и пушками и обучить стрелять залпами, начали наносить поражения кавалерии кочевников. Около 1500 года конные лучники из степей все еще регулярно побеждали пехоту из сельскохозяйственных царств. К 1600 году им это иногда удавалось сделать. Но к 1700 году об этом уже почти не приходилось слышать.

Инициатива перешла к русским. В 1550-х годах артиллерия Ивана Грозного смела слабые монгольские ханства бассейна Волги, и на протяжении следующих ста лет русские, турки и поляки твердо и решительно разгораживали сухие украинские степи посредством гарнизонов, рвов и частоколов. Сельские жители, вооруженные мушкетами, поначалу меняли направление передвижений кочевников и в конце концов совершенно их пресекли. В Нерчинске Россия и Китай договорились, что никто — ни беженцы, ни торговцы, ни дезертиры и, прежде всего, ни мигрирующие кочевники — не будет перемещаться по степям без их разрешения. Все они теперь станут подданными аграрных империй.

Последнее «ура» Внутренней Азии в 1644 году обнаружило, сколь многое изменилось. Династия Мин в Китае рухнула в тот год, когда один из военачальников взял Пекин. И по мере того как гражданская война все стремительнее выходила из-под контроля, один из бывших полководцев династии Мин решил, что меньшим из многочисленных зол будет приглашение маньчжур — полукочевников из Маньчжурии, — чтобы они перешли Великую стену и восстановили порядок. У китайских лидеров было давней традицией привлекать жителей Внутренней Азии для участия в гражданских войнах империи — обычно с бедственными результатами. Но, в отличие от прежних захватчиков, маньчжуры пришли не как кавалерия кочевников, но с армией, практически неотличимой от китайской. Ее основу составляла многочисленная пехота, использовавшая мушкеты и пушки, скопированные у португальцев.

Маньчжуры, не встречая сопротивления, взяли Пекин и объявили себя новой династией Цин, а затем на протяжении почти сорока лет воевали, чтобы упрочить свою власть. Эта борьба также отличалась от последствий предыдущих вторжений из степей. Вместо того чтобы «открыть шлюзы» для наплыва [в Китай] с холодных территорий дополнительного числа кочевников, эта долгая борьба, наоборот, попросту сделала армию династии Цин способной глубоко проникнуть во Внутреннюю Азию. В 1697 году цинцы уничтожили крупные силы кочевников в глубине Монголии, а в 1720 году впервые распространили власть Китая на гористый Тибет. В 1750-х годах государство Цин добилось окончательного решения проблемы кочевников. Для этого им пришлось доставлять свои огнестрельное оружие, порох и боеприпасы до границ современного Кыргызстана, где они и сокрушили последнее сопротивление.

В XVII—XVIII веках аграрные империи — прежде всего Россия Романовых и циньский Китай — фактически убили одного из всадников апокалипсиса. Вследствие этого, когда социальное развитие уперлось в «твердый потолок», это не вызвало волн миграции из степей, подобно тому как это произошло во II и XII столетиях. Вследствие чего, по-видимому, даже совокупного бремени краха государств, голода, болезней и изменения климата оказалось недостаточно для того, чтобы ввергнуть центры в коллапс. Степная магистраль была закрыта, и тем самым была закрыта и целая глава в истории Старого Света.

Для кочевников это была полная катастрофа. Те, кто пережили войны, все более оказывались «обложенными». Свободное передвижение — основа их образа жизни — стало зависеть от прихотей далеких императоров. Поэтому начиная с XVIII века и в дальнейшем некогда гордые воины степей во все большей мере были вынуждены становиться наемниками — головорезами, наподобие казаков, — которых использовали для того, чтобы держать в узде непокорных крестьян.

Однако для империй закрытие степной магистрали было триумфом. Внутренняя Азия — столь долго источник опасности — стала новыми передовыми рубежами. По мере того как набеги кочевников слабели, миллион или два русских и пять или десять миллионов китайцев переместились из густонаселенных центров на новые земли, расположенные вдоль кромки степных передовых рубежей. Конечно, нужно было приложить значительные усилия, чтобы сделать эти территории пригодными для сельского хозяйства, горного дела и лесозаготовок и чтобы отправлять сырье и налоги обратно в старые земли обеих империй. Закрытие степной магистрали не только предотвратило коллапс. Оно также открыло степное «золотое дно», разбив тем самым «твердый потолок», который на протяжении тысячелетий ограничивал уровень социального развития сорока с небольшим баллами индекса.

Открытие океанов

В тот период, когда русские и китайцы закрывали старый степной путь, западные европейцы открывали новую атлантическую магистраль, которая изменит историю даже еще более резко.

За столетие, прошедшее после того, как западные европейцы впервые пересекли Атлантику и вошли в Индийский океан, их морские империи перестали выглядеть чем-то очень необычным. Венецианцы обогащались благодаря подключению к индоокеанской торговле с XIII века. Португальские моряки попросту делали то же самое, только дешевле и быстрее, плавая вокруг южной оконечности Африки, вместо того чтобы пересекать Турецкую империю. В Америках испанцы встретились с совершенно новым миром, но то, что они делали там, на самом деле было довольно похоже на то, что русские позднее делали в Сибири.

И испанцы, и русские выкачивали из своих владений все, что только можно. Иван Грозный предоставил семье Строгановых монополию на все к востоку от Урала, в обмен на долю с добытого там. Короли Испании предоставляли более или менее любому, кто их просил об этом, право оставлять себе все, что они смогут обнаружить в обеих Америках, при условии, что при этом Габсбурги получали свои 20 процентов. И в Сибири, и в Америке крошечные группы отчаянных людей веером рассеивались по уму непостижимым просторам территорий, не нанесенных на карты, строя то тут, то там за свой счет деревянные крепости, откуда постоянно писали домой, чтобы им прислали еще денег и еще европейских женщин.

Если русских гнала меховая лихорадка, то испанцев гнала лихорадочная жажда драгоценных слитков. Испания встала на этот путь благодаря Кортесу, который разграбил Теночтитлан в 1521 году, а активизировал этот процесс Франсиско Писарро. В 1533 году он захватил царя инков Атауальпу и в качестве выкупа потребовал от подданных царя, чтобы те набили сокровищами помещение длиной 22 фута, шириной 17 футов и высотой 9 футов [примерно 6,7 х 5,2 х 2,7 м соответственно]. Собранные Писарро художественные шедевры цивилизации Анд были переплавлены в слитки — 13 420 фунтов золота и 26 000 фунтов серебра [свыше 6 тонн золота и 11,7 тонны серебра], — после чего Атауальпа все равно был задушен.

Относительно легкая добыча подошла к концу к 1535 году, но мечты об Эльдорадо — царстве Золотого Короля, где сокровища лежат повсюду, — влекли головорезов, и те продолжали прибывать. «Каждый день они не делали ничего другого, кроме того, что лишь думали о золоте и серебре и о богатствах Индий Перу, — сетовал один хронист, — они были как отчаянные, сумасшедшие, безумные люди, не в своем уме со своей жаждой золота и серебра»30.

Это безумие нашло себе новый выход в 1555 году, когда благодаря улучшенным технологиям извлечения серебра горное дело в Новом Свете внезапно стало очень прибыльным. Объем добычи был огромным: между 1540 и 1700 годами в Европу поступило где-то около 50 тысяч тонн американского серебра, в том числе две трети из Потоси — горы на территории нынешней Боливии, которая оказалась состоящей фактически из чистой руды. К 1580-м годам запасы серебра в Европе удвоились, а у Габсбургов выросли в десять раз, — даже притом, что, как утверждал один испанец, посетивший Потоси в 1638 году, — «каждая монета в один песо, отчеканенная в Потоси, стоила жизни десяти индейцам»31. Еще одна параллель с Россией: Габсбурги были склонны рассматривать свое завоевание дикой периферии главным образом как способ финансировать войны с целью создания континентальной империи в Европе. «Потоси существует для того, чтобы служить для реализации устремлений Испании, — писал еще один посетитель Потоси, — она служит, чтобы преследовать турок, чтобы сбивать спесь с мавров, чтобы заставлять дрожать жителей Фландрии и чтобы устрашать Англию»32.

Бóльшую часть серебра из Нового Света Габсбурги использовали, чтобы оплачивать свои долги итальянским финансистам, из чьих рук бóльшая часть слитков, в свою очередь, уходила в Китай, где переживавшей бум экономике были нужны все серебряные монеты, какие только она могла получить. По мнению одного торговца, «царь Китая мог бы построить дворец из тех серебряных слитков из Перу, которые были привезены в его страну»33. Однако, хотя империя Габсбургов экспортировала серебро, а империя Мин его импортировала, в остальном у них было много общего. Так, они обе беспокоились скорее о том, чтобы был больше их собственный кусок экономического пирога, нежели о том, чтобы был больше сам этот пирог. Обе империи ограничивали заморскую торговлю немногими избранными — держателями монополий, поддерживаемых государством, что было удобно для налогообложения.

Теоретически Испания разрешала каждый год пересекать Атлантику лишь одному большому галеону, наполненному серебром, и (опять-таки теоретически) столь же строго регулировала торговлю другими товарами. На практике же результат был подобным тому, что происходило вдоль беспокойного побережья Китая: те, кто оказался исключен из официальных — наиболее привлекательных — торговых сделок, создали огромный черный рынок. Эти «нарушители», подобно занимавшимся контрабандой пиратам в Китае, продавали товары дешевле, нежели официальные торговцы, потому что игнорировали налогообложение и стреляли в любого, кто с ними спорил.

Французы, которые в 1520—1530-х годах принимали на себя основной удар европейских войн Габсбургов, первыми вступили в эту борьбу. Их самая ранняя зафиксированная пиратская атака была в 1536 году. К 1550 году эти атаки стали обычным делом. «Вдоль всего побережья (Гаити) нет ни единой деревни, которая не была бы разграблена французами»34, — жаловался один чиновник в 1555 году. В 1560-х годах английские контрабандисты также начали беспошлинно продавать рабов либо высаживались на берег и грабили караваны мулов, перевозившие серебро, как только им представлялась такая возможность. Добыча была хорошей, и поэтому на протяжении двадцати лет самые буйные и наиболее отчаянные мужчины (и некоторые женщины) Западной Европы стекались сюда, чтобы присоединиться к ним.

Испания, как и Китай, реагировала на это медленно и вяло. Обе империи обычно находили, что игнорировать пиратов будет дешевле, нежели воевать с ними, и только в 1560-х годах и Испания, и Китай реально нанесли ответный удар. Внезапно разразилась повсеместная, продлившаяся десятилетия война с пиратством от Китая до Кубы (а также в Средиземноморье, где ее вели османы), с применением кортиков и пушек. В 1575 году испанские и китайские корабли даже совместно действовали против пиратов близ Филиппин.

К тому времени династия Мин и османы более или менее выиграли свои войны с пиратами, но Испания вела напряженную борьбу с куда более серьезной угрозой — приватирством — пиратством, спонсируемым государством. Приватирами были капитаны, которым их правители выдавали лицензии, а порой — даже и корабли для грабежа испанцев. Их дерзость не знала пределов. В 1550-х годах свирепый французский приватир Франсуа ле Клерк по прозвищу Свиная Нога грабил главные города Кубы. В 1575 году Джон Окснем из Англии плыл в Карибский бассейн, и его корабль причалил у берегов Панамы. Затем его люди тащили две пушки из бывших у него через Панамский перешеек. Добравшись до тихоокеанского перешейка, они срубили там деревья, построили новый корабль, набрали экипаж из беглых рабов и затем в течение пары недель терроризировали беззащитное побережье Перу.

Окснем закончил жизнь, болтаясь на веревке в Лиме. Но четыре года спустя бывший ранее у него помощником капитана Фрэнсис Дрейк, в равной степени лжец, вор и провидец — короче, истинный пират, — вернулся, имея даже еще более смелый план: проплыть вокруг Южной Америки с юга и как следует пограбить Перу. Только один из его шести кораблей проделал этот путь вокруг мыса Горн. Однако его вооружение было настолько мощным, что он немедленно установил английское морское господство на Тихом океане. Далее Дрейк захватил самый крупный «улов» серебра и золота (более 25 тонн) из всех, которые когда-либо были взяты с одного испанского судна. Затем, поняв, что не сможет вернуться тем же путем, которым прибыл, он спокойно провел корабль вокруг земного шара со своим грузом. Пиратство окупало себя: те, кто финансировал Дрейка, получили доход на свои инвестиции в размере 4700 процентов, а королева Елизавета полностью погасила английский внешний долг, употребив на то лишь три четверти своей доли.

Ободренные успехом, другие соперники Испании отправляли своих претендентов на роль конкистадоров в Новый Свет. Тут дела пошли не столь хорошо. Франция в 1541 году основала колонию в Квебеке, ожидая отыскать там золото и пряности, что явилось экстраординарным торжеством надежды над опытом. Поскольку в Квебеке наблюдался явный недостаток и того и другого, это начинание потерпело провал. Не увенчалась успехом и следующая попытка французов: еще более точно копируя испанцев, колонисты поселились почти вплотную с одним из испанских фортов во Флориде и были незамедлительно перебиты.

Первые английские начинания были равно нереалистичными. Фрэнсис Дрейк, после того как он в 1579 году терроризировал Перу, совершил плавание к северу вдоль западного побережья Америки и высадился в Калифорнии (возможно, в небольшой живописной бухте близ Сан-Франциско, теперь известной как залив Дрейка). Здесь он сообщил местным жителям, которые встретились ему на этом побережье, что теперь их родина стала называться — Новая Англия и что теперь она принадлежит королеве Елизавете. Затем снова отправился в путь и никогда более сюда не возвращался.

В 1585 году Уолтер Рэли (или Уолтер Ро Ли [Raw Lie — «неприкрытая ложь»], как любили его называть соперники), великий соперник Дрейка, основал собственную колонию — Роанок — на территории нынешней Северной Каролины. Рэли был в большей степени реалистом, нежели Дрейк, и, по крайней мере, действительно высадил там поселенцев. Однако его план использовать Роанок как пиратское логово для нападений оттуда на испанские суда оказался гибельным. Роанок оказался плохо расположен, и, когда на следующий год Дрейк проплывал мимо, его голодающие колонисты отправились вместе с ним домой. Один из помощников Рэли потом высадил в Роаноке вторую партию колонистов (он нашел для них, как предполагалось, место получше у Чесапикского залива, но тоже потерпел провал). Никто не знает, что с ними случилось: когда их губернатор вернулся в 1590 году, он обнаружил, что все колонисты ушли, и было найдено лишь единственное слово Croatan, — так они называли Роанок, — вырезанное на дереве. На этих новых передовых рубежах жизнь стоила дешево — в особенности жизнь коренных американцев. Испанцы любили шутить, что их имперские повелители в Мадриде были настолько неэффективны, что «если бы смерть приходила из Испании, мы все жили бы вечно»35. Но коренные американцы, вероятно, не находили это высказывание особенно забавным. Для них смерть действительно приходила из Испании. Будучи защищены Атлантическим и Тихим океанами, они не выработали у себя никаких средств защиты от микробов Старого Света, и поэтому на протяжении нескольких поколений после высадки Колумба их численность упала как минимум на три четверти. Это был «Колумбов обмен», упомянутый в главе 6: европейцы получили новый континент, а коренным американцам досталась оспа. Хотя европейские колонисты порой очень жестоко обращались с теми людьми, с которыми они сталкивались, смерть являлась туземцам но большей части невидимкой — в виде микробов с дыханием или телесными жидкостями. Смерть также далеко опережала самих европейцев. Передаваясь от колонистов туземцам, она затем распространялась внутри страны всякий раз, когда зараженный туземец встречал еще здорового. Поэтому белым людям было несложно лишить собственности сократившееся местное население.

Повсюду, где территория оказывалась благоприятной, колонисты создавали то, что историк и географ Альфред Кросби называет «новыми Европами» — «пересаженные» версии их родных земель, полные знакомых и привычных сельскохозяйственных культур, сорняков и животных. А там, где земля оказывалась не нужна колонистам — как это было в Нью-Мексико, где не оказалось ничего, кроме, как утверждал один испанский вице-король, «голых людей, кусочков поддельных кораллов и четырех галек»36, — их «экологический империализм» (еще одно замечательное выражение у Кросби) все равно преображал эту землю. От Аргентины до Техаса крупный рогатый скот, свиньи и овцы убегали, дичали, размножались и миллионными стадами заполоняли равнины.

И что еще лучше, колонисты создавали улучшенные Европы, где вместо того, чтобы выжимать ренту из неприветливых крестьян, они могли обратить в неволю выживших туземцев или же — если доступных для них туземцев не оказывалось — привозить морем африканских рабов (появление первых из них было засвидетельствовано в 1510 году, а к 1650 году их уже стало больше, нежели европейцев, живших в испанских Америках). «Даже если ты бедный, тебе здесь лучше, чем в Испании, — писал из Мексики домой один из поселенцев, — поскольку здесь ты всегда командуешь, не должен работать сам и всегда на коне»37.

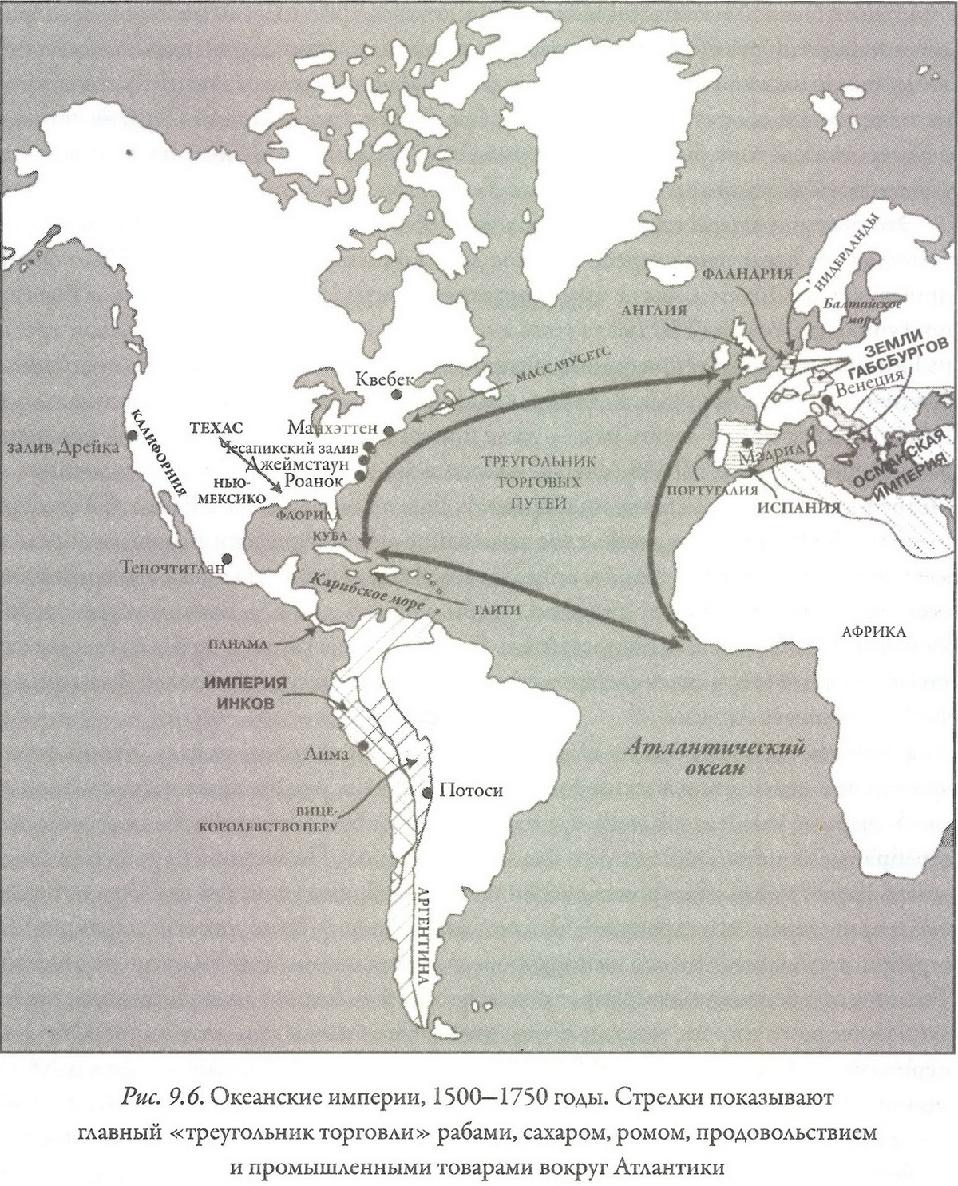

Создавая «улучшенные Европы», колонисты начали еще одну революцию, изменявшую значение географии. В XVI веке традиционно мыслящие европейские империалисты относились к Новому Свету в первую очередь как к источнику грабежа, дающему возможность финансировать борьбу за создание континентальной империи в Европе. В то время океаны, отделяющие Америку от Старого Света, были лишь источником раздражения. Однако в XVII веке географическая обособленность начала выглядеть скорее как плюс. Колонисты могли использовать экологические различия между Новым Светом и Старым Светом, чтобы производить такую продукцию, которой либо вообще не существовало в Европе, либо которую было лучше производить в Америках, нежели дома, а затем продавать эту продукцию обратно на европейских рынках. Вместо того чтобы быть барьером, Атлантика начала выглядеть скорее как магистраль, позволяющая торговцам интегрировать друг с другом разные миры.

В 1608 году французские поселенцы вернулись в Квебек — на этот раз как торговцы мехами, а не как охотники за сокровищами — и стали процветать. А английские поселенцы в Джеймстауне едва не умирали с голоду, покуда не обнаружили в 1612 году, что в Виргинии отлично растет табак. Здешний табачный лист был похуже того, что выращивали испанцы в Карибском бассейне, но он был дешевым, и вскоре на этом были сколочены состояния. В 1613 году на Манхэттене поселились голландские торговцы мехами, которые затем купили весь этот остров. В 1620-х годах в игру вступили также религиозные беженцы, бежавшие из Англии в Массачусетс, отправлявшие на прежнюю родину строевой лес для корабельных мачт. А к 1650-м годам они отправляли крупный рогатый скот и сушеную рыбу на Карибы, где сахар — белое золото — стал источником подлинного нового умопомрачения. Поселенцы и рабы — сначала понемногу, а затем бурным потоком — потекли на запад через Атлантику, а обратно на восток потекли экзотические продукты и налоги.

До какой-то степени поселенцы на новых рубежах всегда делали нечто подобное вышеописанному. Древние греки отправляли на родину из Западного Средиземноморья пшеницу, китайские поселенцы в долине Янцзы отправляли на кораблях на север по Великому каналу рис, а колонисты, обитавшие вдоль кромки степей, теперь отправляли лесоматериалы, меха и минералы в Москву и Пекин. Однако само разнообразие экологических ниш вокруг Атлантики и размер океана — огромный, но все-таки преодолимый, учитывая изощренность современного им судоходства, позволяли западным европейцам создать нечто новое — взаимозависимую, межконтинентальную экономику, связанную воедино посредством накладывающихся друг на друга треугольных сетей торговли (рис. 9.6).

Вместо того чтобы просто перевозить товары из пункта А в пункт Б, торговцы могли отвезти западноевропейские промышленные товары (текстиль, ружья и т. д.) в Западную Африку и обменять их там, с прибылью, на рабов. Затем они могли перевезти этих рабов в Карибский бассейн и обменять их там (опять-таки с прибылью) на сахар. И наконец, они могли доставить сахар в Европу и продать его там, снова получив прибыль, после чего закупить новую партию готовых [промышленных] товаров и опять отправиться с ними в Африку. При альтернативном варианте европейцы, которые поселились в Северной Америке, могли доставлять в Африку ром и обменивать его на рабов, затем везти рабов на Карибы и менять их на патоку, затем доставлять патоку в Северную Америку, чтобы перерабатывать ее в новый ром. Еще одни торговцы перевозили продовольствие из Северной Америки на Карибы (где земля, производящая сахар, была слишком ценной, чтобы занимать ее для выращивания пищи для рабов), покупали здесь сахар и везли его в Западную Европу и в конце концов возвращались с готовыми [промышленными] товарами для Северной Америки.

Свой вклад также внесли и преимущества отсталости. В Испании — великой имперской державе Европы XVI века — в наиболее полной мере развилась абсолютистская монархия, которая обычно обращалась со своими купцами как с дойными коровами, которые платили по первому требованию, стоило им пригрозить, а со своими колониями — как с источником грабежа. Если бы Габсбурги преуспели в том, чтобы заставить своих европейских соперников объединиться в континентальную империю, то атлантическая экономика наверняка по-прежнему развивалась бы в таком русле и в XVII веке. Однако вместо этого купцы из относительно отсталых северо-западных окраин Европы, где короли были послабее, повели дела в новом направлении.

Самыми передовыми среди них были голландцы. В XIV веке Нидерланды были заболоченной периферией, разделенной на крошечные города-государства. Теоретически голландцы присягали на верность Габсбургам, но на практике эти очень занятые и находящиеся далеко правители обнаружили, что навязывание своей воли на этом далеком северо-западе приносит больше хлопот, нежели оно того стоило, и поэтому предоставили управление местным городским богачам. Чтобы вообще выжить, голландским городам приходилось прибегать к инновациям. Из-за нехватки древесины они разрабатывали залежи торфа в качестве источника энергии; из-за нехватки продовольствия они ловили рыбу в Северном море и обменивали свои уловы на зерно в землях, прилегающих к Балтийскому морю; а благодаря отсутствию вмешивающихся в дела королей и знати богатые бюргеры поддерживали в своих городах обстановку, благоприятную для бизнеса. Звонкая монета и еще более здравая политика привлекали сюда еще больше денег, и в итоге к концу XVI века ранее отсталые Нидерланды были уже банковским центром Европы. Имея возможность занимать под низкие проценты, голландцы могли финансировать бесконечную войну на истощение, которая медленно разрушала испанскую мощь.

Англия твердо двигалась в том же направлении, что и голландцы. Еще до Черной смерти она уже была настоящим королевством, а переживавшая бум торговля шерстью сделала ее купцов более влиятельными, нежели купцы где-либо еще (за пределами Нидерландов). В XVII веке торговцы взяли на себя ведущую роль в ходе противостояния своему относительно слабому правителю и в войне с ним, в результате чего он в конце концов был обезглавлен. Затем они добивались от правительства строительства крупных современных флотов. Когда в результате государственного переворота и бескровного вторжения в 1688 году на троне Англии оказался голландский принц, купцы оказались среди тех, кто получил от этого наибольшие выгоды.

После 1600 года испанская хватка ослабла, и голландские и английские купцы агрессивно устремились в Атлантику. Как показано на рис. 9.3, в 1350 году на англо-голландской северо-западной окраине Европы заработная плата рядовых людей была лишь чуть выше, нежели в более богатых, но и в более перенаселенных городах Италии. Однако после 1600 года этот разрыв стал все более возрастать. В других местах неослабевающее давление со стороны голодных ртов приводило к снижению размера заработной платы обратно до уровней, существовавших прежде Черной смерти. Однако на северо-западе размеры заработной платы опять близко подошли к тем уровням, на которых они находились в золотом веке — XV столетии.

Это не было результатом простого извлечения богатств из обеих Америк — как это делала Испания — и их перевозки в Европу. Специалисты и сегодня ведут дебаты о том, какая доля вновь созданного богатства северо-запада была получена непосредственно в результате колонизации и торговли. Однако, несмотря на это, даже самые высокие оценки не превышают 15 процентов (а самые низкие составляют всего 5 процентов). Наиболее революционной переменой в атлантической экономике стало изменение того, как именно люди работали.

В этой книге я уже неоднократно высказывал предположение, что движущими силами истории являются страх, лень и жадность. Ужас обычно побеждает лень, и поэтому, когда после 1450 года численность населения выросла, люди по всей Евразии стали активнее действовать — опасаясь потери статуса, голода или даже голодной смерти. Однако после 1600 года и жадность также начала пересиливать лень, когда экологическое разнообразие атлантической экономики, дешевый транспорт и открытые рынки сделали доступным для простых людей Северо-Западной Европы мир мелких предметов роскоши. К XVIII веку человек, у которого в кармане оказалось немного лишней наличности, мог не просто купить еще одну булку. Он мог также приобрести импортные товары — такие, как чай, кофе, табак и сахар, либо чудеса отечественного производства — такие, как глиняные трубки, зонтики и газеты. А сама атлантическая экономика, порождавшая это изобилие, порождала и людей, готовых дать такому человеку необходимую ему наличность, поскольку торговцы готовы были покупать каждую шляпу, каждое ружье или каждое одеяло, которое они могли отправить морем в Африку или Америку, и поэтому производители готовы были платить людям, которые изготавливали эти изделия. Некоторые фермеры усадили членов своих семей прясть и ткать; другие сами поступили работать в мастерские. Некоторые совершенно отказывались от сельского хозяйства. Другие же обнаружили, что обеспечение питанием этих голодных работников создает достаточно стабильные рынки, дабы оправдать более интенсивное огораживание, осушение и унавоживание земель, а также приобретение дополнительного количества скота.

Хотя детали варьировали, однако в целом северо-западные европейцы все в большей степени продавали свой труд и трудились все больше и больше часов. И чем больше они это делали, тем больше сахара, чая и газет они могли купить. А это означало, что еще больше рабов везли через Атлантику, еще больше акров земли расчищалось под плантации и открывалось еще больше фабрик и магазинов. Продажи росли; благодаря их масштабам была достигнута экономия, и цены снижались, и весь этот мир товаров оказывался доступен еще большему числу европейцев.

Хорошо это или плохо, но к 1750 году вокруг берегов Северной Атлантики стала формироваться первая в мире культура потребления, которая меняла жизнь миллионов. Люди, которые теперь не осмеливались показаться в кофейне без модных кожаных туфель и карманных часов, — не говоря уже о том, чтобы сказать своим женам, что те могут не класть сахар в чай, когда позвали гостей, — были теперь менее настроены проводить десятки церковных праздников как выходные дни, или соблюдать старую традицию «святого понедельника» — использовать этот день, чтобы выспаться с воскресного похмелья. Время — деньги: так стало теперь, когда имелось столь много того, что можно было купить. Прошло время, как сетовал романист Томас Гарди, когда «для определения времени дня было достаточно часов с одной стрелкой»38.

Как часы

Фактически часы с двумя стрелками были наименьшим из того, на что эта наступившая новая эпоха породила спрос. Жители Запада хотели знать о рядовых сеялках и плугах, всасывающих устройствах и водонагревательных котлах, а также о часах, у которых не только были две стрелки, но которые также продолжали показывать точное время даже после того, как их отвозили на дальний конец мира. Они позволяли морским капитанам вычислять широту. На протяжении двух тысяч лет — фактически с тех пор, когда социальное развитие на Западе уперлось в твердый потолок, при уровне индекса социального развития, составлявшем сорок с небольшим баллов, — по большинству животрепещущих жизненных вопросов руководством служили старые мудрые высказывания древних. Но теперь становилось ясно, что классические авторы больше не могли сообщать людям того, что им нужно было знать.

Обо всем этом говорится в книге Фрэнсиса Бэкона Novum Organum («Новый органон»), вышедшей в 1620 году. Слово Organum философы использовали в качестве наименования шести книг Аристотеля по логике. Бэкон намеревался заменить их. «Мы полагаем, что было бы хорошим предзнаменованием, если для уменьшения и устранения разнотолков и высокомерия как за древними сохранились бы нетронутыми и неущемленными их честь и почитание, так и мы смогли бы свершить предназначенное, пользуясь при этом, однако, плодами своей скромности», — настаивал Бэкон; в качестве цели, по его утверждению, «мы сохраняем за собой только роль указующего путь». Однако как только мы отправимся по этому пути, отмечал Бэкон, «нам придется осуществить… общую реконструкцию наук, искусства и всех человеческих знаний, проведенную на надлежащих основаниях»39 [«Новый органон», предисловие].

Но что обеспечит такие основания? Очень просто, говорил Бэкон (и все большее число его коллег): это наблюдение. Философы должны оторвать свои носы от книг и вместо этого смотреть на все, что находится вокруг них: звезды и насекомых, пушки и весла, падающие яблоки и качающиеся люстры. А также они должны беседовать с кузнецами, часовщиками и механиками — то есть с теми людьми, которые знают, что как работает.

Когда они станут поступать таким образом, полагали Бэкон, Галилей, французский философ Рене Декарт и легионы менее известных ученых, они вряд ли смогут не прийти к одному и тому же выводу: в противоположность тому, что говорили большинство древних, природа не является живым, дышащим организмом, обладающим желаниями и намерениями. На самом деле она — механизм. Фактически, она очень напоминает часы. Бог был часовых дел мастером, который посредством переключения сцепляющихся колесиков привел природу в движение, а затем отошел в сторону. И если так и было, то люди, должно быть, способны разобраться в том, как природа работает, столь же легко, как и в работе любого другого механизма. В конце концов, размышлял Декарт, «для часов, изготовленных из нужного числа колесиков, не менее естественно показывать, который час, нежели для дерева, появившегося на свет из того или иного семени, порождать определенный плод»40.

Модель природы в виде часового механизма, а также некоторые дьявольски умные эксперименты и рассуждения дали экстраординарные результаты. Внезапно, и поразительным образом, были раскрыты секреты, остававшиеся тайной с начала времен. Воздух, как оказалось, был веществом, а не его отсутствием; сердце качало кровь по телу, подобно водяному насосу, и — что было самым изумительным — Земля не являлась центром Вселенной.

Все эти открытия, противоречащие древним, и даже Священному Писанию, породили огненную бурю критики. Вознаграждением Галилею за его наблюдение за небесами явилось его привлечение к папскому суду в 1633 году, где его запугиванием заставили отречься от того, что, как он знал, является истинным. Однако эти преследования реально достигли лишь того, что новое мышление еще быстрее стало перемещаться из старого средиземноморского ядра на северо-запад, где уровень социального развития рос быстрее всего, где недостатки древнего мышления представлялись наиболее явными и где менее всего опасались ставить под сомнение авторитеты.

Северяне начали переворачивать Ренессанс с ног на голову, отвергая Античность, вместо того чтобы искать ответы в ней, и в 1690-х годах, в то время как уровень социального развития вплотную приближался к его пику, достигнутому в Римской империи, ученые господа в Париже официально вели дебаты на тему — обошли ли уже люди Нового времени древних или еще нет. К тому времени ответ на этот вопрос был очевиден для каждого, имеющего глаза, чтобы видеть. В 1687 году появились «Математические начала натуральной философии» (Principia Mathematica) Исаака Ньютона, где использовался новый метод исчисления, разработанный им самим, дабы выразить математически свою механическую модель небес. Она была столь же непонятной (даже для образованных читателей), как потом была непонятна общая теория относительности Эйнштейна, когда тот опубликовал ее в 1905 году, но тем не менее все были согласны с тем (как это будет и с относительностью), что эта книга знаменует собой наступление новой эпохи.

Гиперболы кажутся недостаточными в отношении таких гигантов мысли. Некогда, призывая обессмертить Ньютона, ведущий английский поэт Александр Поп воскликнул:

Был этот мир глубокой тьмой окутан.Да будет свет! И вот явился Ньютон, 41.

В реальности этот переход от ночи ко дню был несколько менее резким. «Математические начала» Ньютона были опубликованы лишь спустя пять лет после последней казни ведьмы через повешение в Англии и за пять лет до того, как в Массачусетсе начались судебные процессы над салемскими ведьмами. Сам Ньютон — как это стало ясно, когда в 1936 году на аукционе были выставлены тысячи его личных бумаг, — с таким же энтузиазмом относился к алхимии, как и к гравитации, и до конца жизни оставался убежден, что он сможет превратить свинец в золото. Он был не единственным из ученых XVII века, которые придерживались взглядов, которые в наши дни кажутся явно странными. Но постепенно люди Запада расколдовывали мир, разгоняя духов и дьяволов с помощью математики. Числа стали мерилом реальности.

Согласно Галилею,

«философия, описанная в этой великой книге, — Вселенной, которая пребывает постоянно открытой нашему взору… Она написана на языке математики, и ее символами выступают треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых было бы невозможно понять хотя бы одно слово из нее; без этого пришлось бы бродить в темном лабиринте»42.

Как предполагали некоторые ученые, то, что было верно в отношении природы, может быть верно и в отношении общества. В какой-то степени правительственные чиновники — в особенности финансисты — положительно относились к этим соображениям. Государство тоже можно рассматривать и как машину. Статистики могут рассчитать потоки его доходов, а министры могут откалибровать его замысловатые механизмы. Однако эти новые способы мышления также вызывали и беспокойство. Наука о природе взяла свой новый курс, принявшись произвольно трактовать древних авторитетов. Не станет ли наука об обществе делать то же самое в отношении королей и церкви?

Если ученые были правы и если наблюдение и логика действительно являются наилучшими инструментами для понимания воли Бога, то это подразумевает, что они должны также быть наилучшими инструментами и для действующих правительств. В равной степени из этого следовало, как доказывал английский теоретик Джон Локк, что Бог изначально наделил людей определенными естественными правами. «Человек, — приходит к выводу Локк, — по своей природе обладает правом охранять свое достояние, — то есть свою жизнь, свободу и состояние от покушений на них или от попыток причинить им вред». Поэтому «великий и главный вывод заключается в том, что люди объединяются в содружества и подчиняются власти, так как это способствует сохранению их достояния». И если это так и если человек «по своей природе является свободным, равным и независимым, то никто не может быть лишен своего состояния или подчиниться политической власти других без своего собственного согласия»43 [Second Treatise of Civil Government, гл. 7, отдел 87; гл. 9, отдел 124; гл. 8, отдел 95].

Такого рода идеи оказались бы в достаточной степени будоражащими, даже если бы их обсуждали лишь интеллектуалы на латинском языке в учебных заведениях со стенами, увитыми плющом.

Но их обсуждали не только они. Богатые женщины — сначала в Париже, а затем и в других местах — содержали салоны, где ученые сталкивались с представителями знати, так что новое мышление распространялось вширь. Любители учреждали дискуссионные клубы и приглашали туда лекторов, чтобы те объясняли новые идеи и демонстрировали эксперименты. Благодаря удешевлению книгопечатания, усовершенствованию систем распространения и росту грамотности новые журналы, где соседствовали репортажи, социальная критика и письма читателей, доносили фермент этих новых идей до десятков тысяч читателей. За три столетия до появления кофеен Starbucks предприимчивые владельцы кофеен поняли, что, если они предоставят клиентам бесплатные газеты и удобные стулья, те будут целый день сидеть там, читать, спорить — и покупать кофе. Возникло нечто новое: общественное мнение.

Создатели этого мнения любили говорить, что Просвещение распространялось по всей Европе, проливая свет в темные закоулки, ставшие такими за века суеверий. Но в чем состояло это Просвещение? Немецкий мыслитель Иммануил Кант выразился резко: «Нужно осмелиться все узнать! Нужно иметь смелость воспользоваться своим собственным разумом!»44

Это был явный вызов признанным авторитетам. Однако вместо того, чтобы бороться против него, большинство монархов XVIII века пошло на компромисс. Они настаивали, что изначально являлись просвещенными деспотами, правящими рациональным образом ради общего блага. «Философы должны быть учителями мира и учителями принцев, — писал король Пруссии, — они должны думать логически, а мы должны действовать логически»45.

Впрочем, на практике принцы зачастую находили возмутительной логику своих подданных. В Британии королям пришлось попросту смириться с этим, в Испании они смогли заставить критиков замолчать. Однако Франция была достаточно авангардной (в конце концов, слово avant-garde — французский термин) для того, чтобы в ней было изобилие просвещенных критиков, но при этом достаточно абсолютистской, чтобы время от времени заключать их в тюрьму и запрещать их книги. Это был, как считал историк Томас Карлейль, «деспотизм, усмиряемый эпиграммами»46. В результате возник идеальный сад, где могло расцвести Просвещение.

Из всех книг и остроумных фраз, которые в 1750-х годах будоражили умы в Париже, ничто не могло сравниться с «Энциклопедией, или Толковым словарем наук, искусств и ремесел», являвшей собой воинствующее Просвещение. «Нужно исследовать и рассмотреть все без исключения и без опасений, — писал один из ее редакторов [Д. Дидро]. — Мы должны попрать все прежние глупости, преодолеть все сложившиеся и ничем не обоснованные барьеры, вернуть наукам и искусствам их драгоценную свободу»47. Восставшие на прошлые догмы, будучи образованными людьми, настаивали, что рабство, колониализм и приниженное юридическое положение женщин и евреев противоречат природе и разуму. А величайший из всех умов — Вольтер — из изгнания в Швейцарии в 1760-х годах бросал вызов даже тому, что он назвал «позорными явлениями», — привилегиям церкви и короны.

Вольтер точно знал, где европейцам следует искать модели более просвещенного правления — в Китае. Там, настаивал он, они смогут найти действительно мудрого деспота, который правит, консультируясь с рационально мыслящими государственными служащими, и воздерживается от бессмысленных войн и религиозных преследований. Они также найдут там конфуцианство, которое (в отличие от христианства) было верой разума, свободной от суеверий и глупых легенд.

Вольтер не был вовсе не прав, поскольку китайские интеллектуалы действительно уже бросили вызов абсолютизму за столетие до его рождения. Книгопечатание позволило создать там даже еще более широкий круг читателей для пропаганды новых идей, нежели в Западной Европе. Кроме того, возродились частные академические учреждения. Академия Дунлинь, самая знаменитая из них, выступала против вышеупомянутых «позорных явлений» даже еще более решительно, нежели Вольтер. В 1630-х годах ее директор поддерживал идею самостоятельности и настоятельно советовал ученым искать ответы на вопросы посредством собственных суждений, а не в старых текстах. За критику минского двора один ученый за другим из этой академии оказывались заключены в тюрьму, подвергнуты пыткам или казнены.

Эта интеллектуальная критика лишь усилилась, когда власть в свои руки в 1644 году взяла победившая династия Цин. Сотни ученых отказывались работать на маньчжуров. Одним из них был Гу Яньу, государственный служащий низкого ранга, который так никогда и не сдал экзамены на чиновника высшего ранга. Он отправился на дальние окраины, подальше от бремени тиранов. Там он отверг метафизические мелочи, что доминировали в интеллектуальной жизни с XII века, и, подобно Фрэнсису Бэкону в Англии, попытался вместо этого понять окружающий мир путем наблюдения за материальными вещами, которые действительно делают реальные люди.

На протяжении почти сорока лет Гу Яньу путешествовал и заполнял свои тетради подробными описаниями из области сельского хозяйства, горного дела и банковского дела. Он стал знаменит, и ему стали подражать другие люди — в особенности врачи, которых ужасало их бессилие перед эпидемиями 1640-х годов. Собирая истории болезни конкретных больных, они настаивали на проверке теорий реальными результатами. К 1690-х годам даже император [Канси] провозглашал преимущества того, чтобы «изучать корень проблемы путем ее обсуждения с обычными людьми, и лишь затем ее решать»48.

Интеллектуалы XVIII века называли такой подход каочжэн — «доказательное исследование». В рамках этого подхода отдавалось предпочтение фактам перед предположениями и делался акцент на применении методичных, строгих подходов к таким разнообразным областям, как математика, астрономия, география, лингвистика и история, а также на постоянной разработке правил оценки доказательств. Каочжэн сопоставим с научной революцией в Западной Европе во всем, кроме одного: в его рамках не была разработана механистическая модель природы.

Как и на Западе, восточные ученые зачастую были разочарованы, узнавая, что от прошлого времени они унаследовали уровень социального развития, равный примерно сорока трем баллам индекса, достигший «твердого потолка» (в их случае он был уже достигнут во времена династии Сун в XI и XII веках). Однако, вместо того чтобы отвергнуть базовую посылку о Вселенной, движимой духом (ци), и взамен вообразить Вселенную, функционирующую подобно машине, ученые Востока в основном предпочли обратиться к еще более древним и почтенным авторитетам, — к текстам древней династии Хань. Даже Гу Яньу интересовался древними надписями в той же мере, что и горным делом или сельским хозяйством; а многие из врачей, собиравшие истории болезни, использовали их в равной степени как для лечения больных, так и чтобы разобраться в медицинских текстах времен династии Хань. Вместо того чтобы перевернуть Ренессанс с ног на голову, китайские интеллектуалы предпочли второй Ренессанс. Многие из них были гениальными учеными, но вследствие сделанного ими выбора никто из них не стал Галилеем или Ньютоном.

И вот тут-то Вольтер был не прав. Он считал Китай моделью именно тогда, когда эта страна перестала ею быть, — фактически как раз тогда, когда некоторые из его соперников в европейских салонах начали приходить к прямо противоположному выводу относительно Китая. Хотя у них не было никакого индекса, который мог бы сообщить им, что социальное развитие Запада привело к уменьшению преобладания Востока, эти люди решили, что Китай вовсе не является идеальной просвещенной империей. Эта страна была скорее антитезисом всему европейскому. В то время как европейцы научились динамизму, разумности и творчеству у древних греков, а теперь превзошли своих учителей, Китай был страной, где время все еще стояло на месте.

Таким образом, на свет появилась теория «давней предопределенности», объясняющая превосходство Запада. Например, барон де Монтескье решил, что основным объяснением для этого превосходства был климат: бодрящий климат давал европейцам (в особенности французам) «особую силу тела и разума, которая делала их терпеливыми и неустрашимыми и позволяла им браться за трудные предприятия», в то время как «изнеженность людей в жарком климате всегда делала их рабами… В Азии царит дух подобострастия, от которого они так и не сумели никогда избавиться»49 [О духе законов, кн. 17].

Другие европейцы пошли еще дальше. Они утверждали, что китайцы не просто рабы по своей природе, — это вообще другой вид людей. Карл Линней — отец-основатель генетики — заявлял, что выделяются четыре расы людей: белые европейцы, желтые азиаты, красные американцы и черные африканцы, а в 1770-х годах философ Дэвид Юм решил, что только белая раса реально способна к настоящей цивилизации. Кант даже задавался вопросом — являются ли вообще желтые люди настоящей человеческой расой. Возможно, размышлял он, они были всего лишь отпрысками-ублюдками от скрещивания между собой индийцев и монголов.

Решимость знать, по-видимому, была присуща лишь европейцам.

Исследования при помощи телескопа

В 1937 году три молодых ученых отправились морем из Нанкина, столицы Китая, в Англию. Это было бы достаточно трудно сделать для них при любых обстоятельствах — сменить свой суматошный и беспорядочный родной город (известный как одна из «четырех печей» Китая из-за его парной влажности) на Кембридж с его монастырской тишиной, непрекращающимися дождями и резкими ветрами. Но в то лето обстоятельства были особенно жесткими. Эти трое не знали, увидят ли они когда-либо снова свои семьи и друзей. Японская армия уже окружала Нанкин. В декабре она перебила тысячи жителей этого города — причем настолько жестоким образом, что даже нацистские официальные лица, застигнутые здесь этим бедствием, были шокированы.

Трое беженцев не могли ожидать и того, что в Англии их встретят доброжелательно. Это в наши дни в научных лабораториях Кембриджа много китайских студентов, но в 1937 году наследие Юма и Канта все еще оставалось в силе. Эти трое вызвали довольно сильное оживление — в особенности у Джозефа Нидхэма, восходящей научной звезды из Биохимического института. Ау Гуйцзянь, один из этих студентов, писал, что «чем больше он узнавал нас, тем в большей мере в точности подобными ему самому он находил нас, — и в научной хватке, и в отношении интеллектуальной проницательности. И это заставляло его пытливый ум задаться вопросом: почему же тогда современная наука возникла только в западном мире?»50.

Noel Joseph Terence Montgomery Needham

Нидхэм не имел профессиональной подготовки в языках или истории, но у него был действительно один из острейших и оригинальнейших умов в университете, знаменитом и теми и другими. Лу Гуйцзянь стал его любимцем и помогал ему овладеть языком и изучать прошлое Китая. На самом деле Нидхэм настолько сильно влюбился в родную страну Лу Гуйцзяня, что в 1942 году покинул безопасные стены своего колледжа и был откомандирован от британского министерства иностранных дел в Чунцин, дабы помогать китайским университетам пережить губительную войну с Японией. Ему написали от Би-би-си и поспросили его записать свои впечатления. Однако Нидхэм сделал даже больше. На полях своего письма он сформулировал вопрос, который изменит его жизнь: «Наука в целом в Китае. Почему она не развивается?»51

Ноэль Джозеф Теренс Монтгомери Нидэм (вариант Нидхэм)

Этот вопрос — почему после столь многих столетий научного превосходства Китая современную науку в XVII веке создали именно западные европейцы — в настоящее время обычно именуют «проблемой Нидхэма»52. Нидхэм все еще мучился над ее решением, когда я познакомился с ним сорок лет спустя после вышеописанного (моя жена изучала антропологию в Кембридже, где доктор Лу Гуйцзянь — по-прежнему любимец Нидхэма — был членом совета колледжа, — и мы сняли верхний этаж в его доме). Нидхэм так никогда и не решил свою проблему, но в значительной степени благодаря его продолжавшейся десятилетия работе по составлению каталога научных достижений Китая мы теперь намного лучше предрасположены к тому, чтобы понять, что происходило в этой области, нежели это было в 1930-х годах.

Как было показано в главе 7, Китай наиболее стремительно продвинулся в научном и технологическом отношении тогда, когда его социальное развитие в XI веке уперлось в «твердый потолок», но достигнутое пошло прахом, когда наступил коллапс развития. Настоящий вопрос состоит в следующем: почему, когда социальное развитие в XVII и XVIII веках снова уперлось в «твердый потолок», китайские мыслители не создавали, подобно европейцам, механические модели природы и не раскрывали ее секреты.

Ответ опять-таки состоит в том, что интеллектуалы задавали те вопросы, которые социальное развитие ставило перед ними, и что каждая эпоха приспосабливает мысль для своих нужд. Западным европейцам с их новыми пограничьями, лежавшими за океанами, необходимы были точные измерения стандартизированного пространства, денег и времени, и к тому моменту, когда часы с двумя стрелками стали нормой, европейцы уже были готовы к тому, чтобы не удивляться вопросу: а не является ли сама природа неким механизмом? Таким же образом, правящим классам Запада нужно было бы быть куда более бестолковыми, чтобы не видеть достаточных преимуществ в научном мышлении и не рискнуть проигнорировать маленькие слабости своих эксцентричных и непредсказуемых мыслителей. Подобно первой и второй волнам Осевого мышления и Ренессансу научная революция и Просвещение первоначально были последствиями, а не причинами роста социального развития на Западе.

Конечно, у Востока также было свое новое пограничье — в степях. Но это было пограничье более традиционного типа, нежели Атлантика, и поэтому необходимость в новом мышлении была, соответственно, не столь неотложной. Философы, занимавшиеся вопросами природы и социального устройства, задавали некоторые из вопросов, что задавали западные европейцы. Однако необходимость переоформить мышление в рамках механических моделей Вселенной оставалась не столь очевидной. А для правителей Цин, которым очень нужно было привлекать китайских интеллектуалов на сторону их нового режима, опасности, таившиеся в потворствовании радикальному мышлению, намного перевешивали любые возможные преимущества.

Цинский двор сделал все возможное, чтобы опять привлечь ученых на государственную службу из их частных академий и путешествий по окраинам в поисках фактов. Он учредил специальные экзамены, щедро платил и безудержно льстил им. Молодой император Канси усердно представлял себя в качестве конфуцианца. Для совместного с ним изучения классической литературы он собрал специальную группу ученых и в 1670 году издал «Священный указ», в котором продемонстрировал серьезность своих намерений. Он финансировал издание огромных энциклопедий (его «Полная коллекция иллюстраций и работ от самых ранних времен до нынешнего периода», опубликованная вскоре после его смерти, имела объем до 800 тысяч страниц), но вместо всеобщей активизации, подобно французской Энциклопедии того же времени, эти книги вообще не были предназначены что-либо активизировать: целью их издания было верно сохранить древние тексты и обеспечить синекуры для лояльных ученых.

Такая стратегия оказалась очень успешной, и по мере того, как интеллектуалы возвращались обратно на государственную службу, они обратили даже сам каочжэн в путь к успешной карьере. Кандидаты на прохождение экзаменов должны были продемонстрировать доказательное исследование, но реально освоить его могли только ученые, имевшие доступ к хорошим библиотекам, что фактически не позволяло получать высокие оценки всем, кто не входил в крайне узкий круг элиты. Привлекательность выгодных ниш на государственной службе была мощным стимулом для развития обычной мысли.

Я пока отложу до главы 10 ответ на наиболее важный вопрос: смогли бы китайские мыслители, будь у них больше времени, осуществить собственную научную революцию? Однако реальные обстоятельства оказались таковы, что люди Запада времени им не предоставили. Миссионеры-иезуиты начали проникать в Китай из Макао с 1570-х годов, и, хотя они приходили спасать души, а не продавать науку, они знали, что хорошие подарки сделают их желанными гостями. Большим успехом пользовались западные часы, а также очки. Один из величайших поэтов Китая [Кун Шанжэнь], чье зрение долгое время ухудшалось, с радостью описал, как:

Прозрачное стекло из-за западных морей,Ввезенное через Макао,Было сделано в виде линз, размером с монеты.Человек смотрит в них обоими глазами.Я надел их, — и предметы внезапно стали ясно видимыми,Я смог увидеть даже самые мельчайшие детали предметов!И смог прочитать мелкий текст при тусклом свете из окна,Как это было в моей юности53.

Однако самым большим из подарков, доставленным иезуитами, стала астрономия. Миссионеры знали, что в Китае имели очень важное значение календари. Празднование зимнего солнцестояния в неправильный день могло потрясти космос столь же сильно, как и неправильное определение дня наступления Пасхи в христианском мире. Китайские чиновники настолько серьезно относились к этому, что даже нанимали иностранцев работать в астрономическом бюро, — если эти чужеземцы (в основном арабы и персы) явно знали о звездах больше, нежели местные жители.

Иезуиты сообразили, что это — наилучший для них способ получить доступ к китайским правителям. Математики-иезуиты активно участвовали в реформировании католического календаря в 1580-х годах, и хотя их астрономия была устаревшей по стандартам Северо-Западной Европы (они строго придерживались геоцентрической модели Вселенной), но она была лучше всего, что имелось в наличии в Китае.

Поначалу все шло гладко. К 1610 году несколько высших государственных чиновников под впечатлением математики иезуитов тайно обратились в христианство. Они открыто пропагандировали западную ученость как превосходящую китайскую и переводили европейские учебники. Однако более традиционно настроенные ученые порой пеняли им на их непатриотическую позицию, и поэтому в 1630-х годах основной покровитель иезуитов стал действовать более тонким образом. «Вытапливая содержание и суть западных знаний, — уверял он своих соотечественников, — мы затем вольем этот расплав в формы [традиционной китайской] Великой Системы Соответствия»54. Может быть, предположил он даже, что на самом деле западная ученость была боковым ответвлением от более ранней китайской мудрости.

Когда в 1644 году маньчжуры захватили Пекин, иезуиты предложили провести публичное состязание по предсказанию солнечных затмений и выиграли его. Их престиж никогда еще не был столь высок, а в 1656 году на протяжении нескольких головокружительных месяцев дело даже выглядело таким образом, что император может обратиться в христианство. Победа казалась уже в руках, покуда до монарха-подростка не дошло, что христианам нельзя иметь наложниц. В результате вместо этого он обратился к буддизму. После этого традиционалисты нанесли ответный удар, объявив, что глава иезуитов является шпионом.

В 1664 году поступило распоряжение провести еще одно испытание с применением телескопов. В ходе его иезуиты, китайское Бюро астрономии и один мусульманский астроном предсказали время наступления солнечного затмения. В два пятнадцать — сообщило Бюро; в два тридцать — сказал мусульманин; в три часа — сказали иезуиты. Были установлены специальные линзы, чтобы спроецировать изображение Солнца в затемненное помещение. Наступило два пятнадцать — затмение не наступило. Два тридцать — опять ничего. А вот когда было почти точно три часа — через огненный диск начала проходить тень.

«Это недостаточно хороший результат», — решили судьи и запретили христианство.

Так-то оно так, однако оставался тот неотвязный факт, что китайский календарь все еще продолжал быть неправильным. Поэтому император Канси, едва лишь он занял императорский трон в 1668 году, устроил «матч-реванш». И опять-таки иезуиты победили.

Убедившись в превосходстве иезуитов, Канси стал учиться у них. Он проводил со священниками долгие часы, изучая их арифметику, геометрию и механику. Он даже занялся игрой на клавесине. «Я понял, что западные математики могут пригодиться, — писал император. — Позднее во время инспекционных поездок я воспользовался этими западными методами, чтобы показать моим чиновникам, как выполнять более точные расчеты при планировании их работ в долинах рек»55.

Канси признавал, что «эти «новые методы» расчетов делают невозможными серьезные ошибки» и что «общие принципы западной науки составления календарей являются безошибочными», но по-прежнему не соглашался с утверждениями более широкого плана иезуитов о науке и их Боге. «Даже притом, что некоторые из западных методов отличаются от наших собственных и, может быть, даже представляют собой усовершенствования, в них мало что является новым, — пришел к выводу Канси. — Все принципы математики ведут свое начало из «Книги перемен», и эти западные методы являются китайскими по происхождению… В конце концов, — добавил он, — эти ученые знают лишь часть того, что знаю я».

В 1704 году папа, обеспокоенный тем, что иезуиты пропагандируют астрономию более энергично, нежели христианство, отправил в Пекин своего эмиссара, чтобы тот внимательно следил за ними, а Канси, в свою очередь, обеспокоенный тем, что дело в итоге доходит до антиправительственной пропаганды, дистанцировался от миссионеров. Император учредил новые научные академии (приблизительно копировавшие Парижскую академию наук), где китайские ученые могли заниматься астрономией и математикой без иезуитского влияния. Математика, которой учили иезуиты, — в которой было мало алгебры и еще меньше вычислений, — уже на десятилетия отставала от математики Северной Европы. Однако как только Канси прервал эту связь с западной наукой, научный разрыв между Востоком и Западом стал шире и превратился в пропасть.

Возникает искушение видеть в Канси (рис. 9.7) решение «проблемы Нидхэма» — «идиота, заваливающего дело», — человека, который мог бы добиться огромного развития в XVIII веке китайской науки, но предпочел этого не делать. Однако из всех мужчин (и одной женщины), сидевших на троне Поднебесной, Канси был, несомненно, одним из тех, кто менее всего заслуживает такого ярлыка. Говорить, что иезуиты знают лишь часть того, что знает он, было нескромно, но и не совсем уж неверно. Канси был истинным интеллектуалом, сильным лидером и человеком действия (включая и то, что он стал отцом пятидесяти шести детей). Он рассматривал людей Запада в широком контексте. На протяжении двух тысяч лет китайские императоры понимали, что кочевники превосходят их на войне, и обычно считали менее рискованным подкупать этих всадников, нежели воевать с ними. Когда положение дел изменилось, Канси был первым, кто признал это и лично возглавлял военные кампании, в результате которых в 1690-х годах начала закрываться «степная магистраль». А что же касается людей Запада, то тут обстоятельства складывались иным образом. Канси имел дело с ними с 1660-х годов, но после 1704 года игнорировать их стало казаться менее рискованным. Некоторые правители в Юго-Восточной Азии пришли к тому же самому выводу в XVI веке, а японские сегуны последовали по этому пути к 1613 году. Яростное восстание в Японии в 1637-м, имевшее христианскую окраску, похоже, лишь служило подтверждением мудрости этого решения — прервать связи с Западом. В таком контексте решение Канси представляется не пагубным.

И в любом случае нам следует задать еще один вопрос. Даже если бы Канси предвидел, каким путем пойдет западная наука, и поддерживал бы ее у себя, то смог бы он в XVIII веке сохранить уровень социального развития на Востоке более высоким, нежели на Западе?

Ответ почти наверняка будет — «нет». Китай столкнулся с некоторыми из тех же самых проблем, что и Северо-Западная Европа, и некоторые из его мыслителей двигались в сходных направлениях. Так, например, в 1750-х годах Дай Чжэнь (подобно Гу Яньу, он был служащим низкого ранга, так никогда и не добившимся ранга высшего чиновника) выдвигал нечто подобное западному представлению о механической природе, которая функционирует без намерений или целей и доступна эмпирическому анализу. Но при этом Дай Чжэнь — превосходный филолог — всегда основывал свою аргументацию на древних текстах. Ведь в Китае представлялось более важным сохранять славу прошлого, нежели заниматься вопросами того рода, на которые глобальная экспансия заставляла обратить внимание жителей Запада.

Проблемы, которые порождали новые атлантические пограничья, привели к появлению на Западе людей, требовавших ответов на новые виды вопросов. Ньютоны и Лейбницы, дававшие такого рода ответы, добились славы и успеха, о которых ученые прошлых времен не могли и мечтать, а теоретики нового типа — такие, как Локк и Вольтер, — на основании этих достижений делали выводы касательно социального устройства. В противоположность этому новые степные пограничья у Китая порождали куда меньшие проблемы. Хорошо оплачиваемые ученые в научных институтах, созданных Канси, не ощущали необходимости изобретать новое исчисление либо понять, что Земля движется вокруг Солнца. Здесь представлялось куда более выгодным обратить математику — подобно медицине — в отрасль исследований классической литературы.

И Восток и Запад получили те идеи, в которых они нуждались.

Железный закон

Когда Канси умер в 1722 году, уровень социального развития уже поднялся выше, нежели когда-либо прежде. Дважды в прошлом — в Римской империи около 100 года н. э., и при династии Сун на тысячу лет позже — уровень социального развития достигал сорока трех баллов. В результате происходили бедствия, которые опять отбрасывали его назад. Однако к 1722 году «степная магистраль» была перекрыта. Один из всадников апокалипсиса умер, и теперь, когда уровень социального развития достиг «твердого потолка», коллапса социального развития не произошло. Вместо этого новое пограничье, проходившие по кромке степей, создало возможности для дальнейшего роста уровня социального развития на Востоке, в то время как северо-западные европейцы, которых заслоняли от степных миграций Китайская и Русская империи, открыли свое собственное новое пограничье на Атлантике. Уровень социального развития на Западе рос даже еще быстрее, нежели на Востоке, и в 1773 году (или где-то около того) обогнал его. На обоих концах Евразии настала новая эпоха.

Но так ли это было? Если бы кто-то из Рима или сунского Китая перенесся в Лондон или Пекин XVIII века, то для него (или нее), несомненно, было бы много неожиданного. К примеру, огнестрельное оружие. Или Америка. Или табак, кофе и шоколад. А что касается мод — как были бы восприняты напудренные парики? А маньчжурские косички? А корсеты? А бинтование ног? О, tempora, о, mores! (О, времена, о, нравы!)56 — как любил говорить Цицерон.

Однако из всего, что они встретили бы, фактически намного больше показалось бы им знакомым. Великие армии мира Нового времени с их порохом были, несомненно, сильнее армий Античности, и намного больше людей умели читать и читали, нежели когда-либо прежде. Однако при этом ни Восток, ни Запад не могли похвастаться миллионными городами, наподобие Древнего Рима или средневекового Кайфына. Впрочем, самое важное из всего, что гости из прошлого заметили бы, было бы следующее: хотя уровень социального развития поднялся выше, нежели когда-либо, но пути, следуя которыми люди способствовали его подъему, едва ли существенно отличались от тех, коими способствовали его подъему римляне или китайцы времен династии Сун. Земледельцы использовали больше навоза, копали больше каналов и рвов, устраивали севооборот и сокращали площади земель под паром. Ремесленники сжигали больше древесины, чтобы выплавить больше металла, а когда древесина стала редкостью, обратились к каменному углю. Чтобы вращать колеса, поднимать тяжести и тянуть повозки (ставшие более совершенными) по более ровным дорогам, было разведено больше животных, причем они стали более крупными. Чтобы измельчать руду, молоть зерно и перемещать суда по рекам (с искусственно спрямленными руслами) и искусственным каналам, более эффективно стали использоваться ветер и вода. Однако, хотя гости из времен династии Сун и Рима, вероятно, согласились бы с тем, что многое в XVIII веке было больше и лучше, нежели в XI или I столетиях, они вряд ли согласились бы с тем, что в целом стало фундаментально по-другому.

Имелась одна загвоздка. В результате завоевания степей и океанов «твердый потолок» — на который некогда натолкнулись римляне и Китай династии Сун при уровне социального развития около сорока трех баллов — не был разбит, а был лишь чуть приподнят, и к 1750 году появились тревожные признаки, свидетельствующие, что развитие в очередной раз буксует, упершись в него. Правая часть графиков на рис. 9.3, где даны размеры реальной заработной платы, показывает нерадостную картину. К 1750 году жизненные стандарты упали повсюду — даже на динамичном северо-западе Европы. В то время, когда восточный и западный центры напряженно пытались приподнять «твердый потолок», времена настали более тяжелые.

Так что же произошло? Бюрократы в Пекине, посетители салонов в Париже и всякий уважающий себя интеллектуал в их среде выдвигали теории. Некоторые доказывали, что все богатство проистекает из сельского хозяйства, и принялись убеждать правителей предоставлять временное освобождение от налогов сельским хозяевам, которые осушают болота либо устраивают террасы на склонах холмов. От Юньнаня до Теннесси лачуги и бревенчатые хижины все дальше проникали в леса, где менее развитые общины охотились. Другие теоретики настаивали, что все богатство образуется благодаря торговле, и поэтому правители (зачастую те же самые) вкладывали даже еще больше ресурсов в то, чтобы довести до нищеты своих соседей, перехватив у них коммерцию.

Существовало множество вариантов, но в целом западные правители (которые с XV века столь неистово воевали) считали, что их проблемы решат войны, в то время как восточные правители (которые, как правило, воевали не столь неистово) считали, что это не так. Крайний случай представляла собой Япония. Ее правители решили — после того, как они ушли из Кореи в 1598 году, — что от завоеваний нет выгоды, и к 1630-м годам даже пришли к выводу, что внешняя торговля лишь лишает их ценных продуктов, таких как серебро и медь. Китайские и голландские (единственные европейцы, которых допускали в Японию к 1640 году) торговцы были сосредоточены в крошечных гетто в Нагасаки, где единственными женщинами, которым было дозволено иметь отношения с ними, были японские проститутки. Неудивительно, что в таких условиях внешняя торговля сократилась.

Защищенная от агрессии широким синим морем, Япония процветала примерно до 1720 года. Численность ее населения удвоилась, а Эдо, возможно, стал тогда крупнейшим городом мира. Рис, рыба и соя сменили более дешевые пищевые продукты в рационе большинства людей. Воцарился мир: рядовые японцы, сдавшие в 1587 году свое огнестрельное оружие Хидэёси, потом никогда снова не вооружались. Даже обидчивые воины-самураи согласились разрешать свои ссоры лишь при помощи фехтования, что изумляло людей Запада, которые в 1850-х годах путем запугивания проложили себе путь в Японию. «Эти люди, по-видимому, мало что знают о применении огнестрельного оружия, — вспоминал один из них. — Это поражает американца, который с детства видел стреляющих детей. Такое незнание оружия — это аномалия, свидетельствующая о первобытной невинности и аркадской простоте»57.

Однако после 1720 года картина становилась мрачнее. Япония была полна людьми. Без технологических прорывов уже не было способов получить больше пищи, топлива, одежды и жилья с перенаселенной территории, а без торговли не было способов доставить в страну что-либо сверх того. Японские земледельцы проявляли поразительную изобретательность, а японские чиновники осознавали, какой вред причиняет их лесам топливный голод, и активно занимались их защитой. Японская элитная культура обратилась к строгому прекрасному минимализму, способствующему сохранению ресурсов. Тем не менее цены на продовольствие росли, голодовки усиливались, и голодные толпы выражали свой протест на улицах. Это была отнюдь не Аркадия.

Единственной причиной, по которой Япония смогла избрать столь экстремальный путь, было то, что Китай — единственная вероятная угроза ее безопасности — сам шел той же дорогой. Широкие открытые пограничья Китая означали, что на протяжении XVIII века численность населения там могла продолжать расти; однако династия Цин все более стремилась не пропускать к себе опасный внешний мир по водным путям. В 1760 году вся внешняя торговля была ограничена Гуанчжоу, а когда британская Ост-Индская компания отправила в 1793 году в Китай лорда Макартни, чтобы он пожаловался на ограничения, император Цяньлун в ответ высокомерно заявил: «Мы никогда не ценили чужеземные изделия, и мы не имеем ни малейшей нужды в произведениях вашей страны. Дальнейшие контакты, — пришел он к выводу, — не гармонируют с правилами Поднебесной империи, и поэтому… преимуществ вашей стране предоставлено не будет»58.

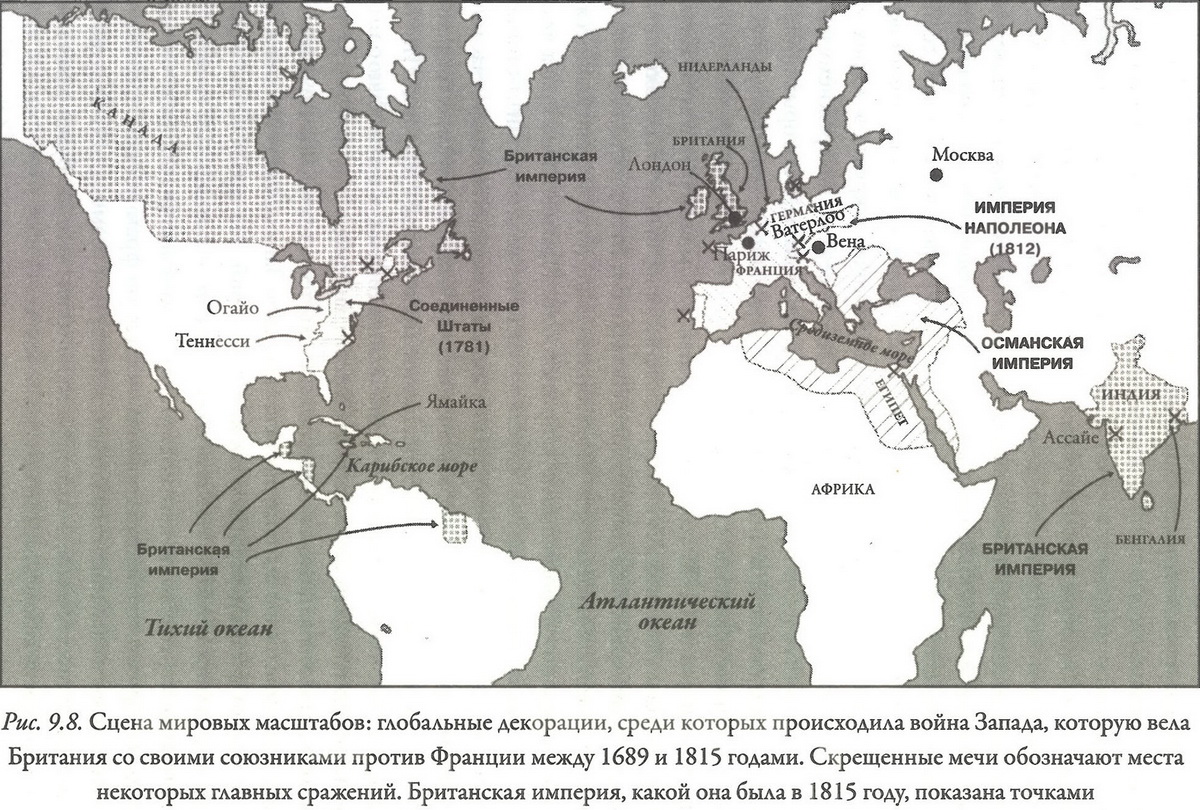

Немногие из правителей Запада разделяли веру Цяньлуна в изоляцию. В мире, где они жили, не доминировала единственная великая империя, наподобие цинского Китая; скорее это было место постоянных свар и все время меняющегося баланса сил. Большинство правителей Запада считали, что, даже если богатство мира остается постоянным, какая-либо одна страна всегда может отхватить для себя кусок пирога побольше. Каждый флорин, франк или фунт, затраченный на войну, окупал себя, и, покуда некоторые правители думали таким образом, всем правителям приходилось быть готовыми воевать. Гонка вооружений в Западной Европе никогда не прекращалась.

Европейские торговцы смертью постоянно совершенствовали орудия, которыми торговали (усовершенствованные штыки, заранее расфасованные пороховые заряды, более быстро действующие механизмы для производства выстрела), но реальные прорывы в этой области происходили за счет более научной организации насилия. Замечательно срабатывали дисциплинарные меры, такие как униформа, установление системы званий и расстрельные команды для офицеров, которые делали лишь то, что им нравилось (в противоположность простым солдатам, которых всегда наказывали жестоко). Добавление же круглогодичной подготовки позволило создать «машины войны», которые выполняли сложные маневры и уверенно стреляли из своего оружия.

Такие организованные «псы войны» обеспечивали больше убийств на каждый затраченный гульден. Сначала голландцы, а потом и их соперники ликвидировали «дешевую», но скверную традицию — поручать ведение войны частным подрядчикам, которые нанимали банды убийц и платили им нерегулярно либо вообще не платили, предоставляя им вымогать свой заработок у гражданского населения. Война оставалась преисподней, но в ней, по крайней мере, появились некоторые ограничения.

То же самое было верно и на море, где закончилась эпоха «Веселого Роджера», «хождения по доске» и зарытых сокровищ.

Ведущую роль в этой новой войне против пиратства играла Англия. Эта война, подобно войне Китая с пиратами в XVI столетии, велась не только против неуправляемой вольницы, но и не в меньшей мере против коррупции. Когда пресловутый капитан Морган проигнорировал мирный договор Англии с Испанией и грабил в 1671 году испанские колонии в Карибском бассейне, его высокопоставленные покровители помогли ему получить рыцарское звание и должность губернатора Ямайки. Однако к 1701 году столь же пресловутый капитан Кидд оказался доставленным в Лондон всего лишь за ограбление им одного английского корабля. Прибыв в столицу, он узнал, что его собственные высокопоставленные покровители (включая самого короля) не могут или не хотят ему помочь. После того как он потратил свой последний шиллинг на ром, капитана Кидда повлекли на виселицу. При этом он кричал: «Я самый невиновный человек из всех!»59 И тут веревка оборвалась. Когда-то это могло бы его спасти, но не теперь. Вторая петля довершила дело. В 1718 году, когда военные корабли обложили Эдварда Тича (по прозвищу Черная Борода), никто даже не попытался ему помочь. Тича убивали даже еще усерднее, нежели Кидда: он получил пять мушкетных пуль и двадцать пять колотых ранений, но окончательно убили его матросы. В тот год в Карибском бассейне было пятьдесят пиратских нападений; к 1726 году их было совершено всего шесть. Эпоха пиратского разгула закончилась.

Все это стоило денег, а для достижений в организационной области требовались даже еще большие достижения в сфере финансов. Фактически ни одно правительство не могло позволить себе круглый год кормить солдат и моряков, платить им жалованье и обеспечивать их всем необходимым. Однако голландцы опять-таки отыскали решение — кредит. Чтобы делать деньги, требовались деньги, и поскольку Голландия имела столь стабильный доход от торговли и такие солидные банки, которые были способны управляться с потоками наличности страны, то ее купеческие правители могли занимать более крупные суммы, делать это быстрее и под более низкие процентные ставки и возвращать займы в течение более продолжительных периодов времени, нежели их расточительные соперники.

Англия и на этот раз последовала примеру Голландии. К 1700 году в обеих странах имелись национальные банки, управлявшие государственным долгом путем продажи на фондовом рынке долгосрочных облигаций, а их правительства для успокоения испуганных кредиторов вводили особые налоги, чтобы иметь возможность выплачивать проценты на вышеуказанные облигации. Результаты были впечатляющими. Вот как объяснял это Даниэль Дефо (автор романа «Робинзон Крузо», эпопеи о новых океанских путях):

«Кредит вызывает войну и приводит к миру; набирает армии, оснащает военные флоты, ведет сражения, осаждает города; словом, его более справедливо назвать жилами войны, нежели даже сами деньги… Благодаря кредиту солдат воюет без оплаты, армии маршируют без провизии, а в казначейство и банки поступает столько миллионов, сколько нужно, по требованию»60.

Неограниченный кредит означал войны без конца. Так, чтобы заполучить самый крупный кусок торгового пирога у голландцев, Британии пришлось воевать двадцать лет, однако эта победа лишь открыла путь для еще более масштабной борьбы. Правители Франции, похоже, стремились к созданию континентальной империи того рода, которую не удалось создать Габсбургам, и британские политики опасались, что «Франция станет губить нас на море, когда ей будет нечего бояться на суше»61. Единственным ответом на это, как настаивал британский премьер-министр Уильям Питт-старший, было «завоевать Америку, сделав это через Германию»62. Для этого Британия материально обеспечивала континентальные коалиции, чтобы силы Франции были постоянно связаны в Европе, в то время как Британия захватывала свои заморские колонии.