Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 8. На пути к глобальным масштабам

Дальше: Закрытие степей

9. Запад нагоняет

Прилив

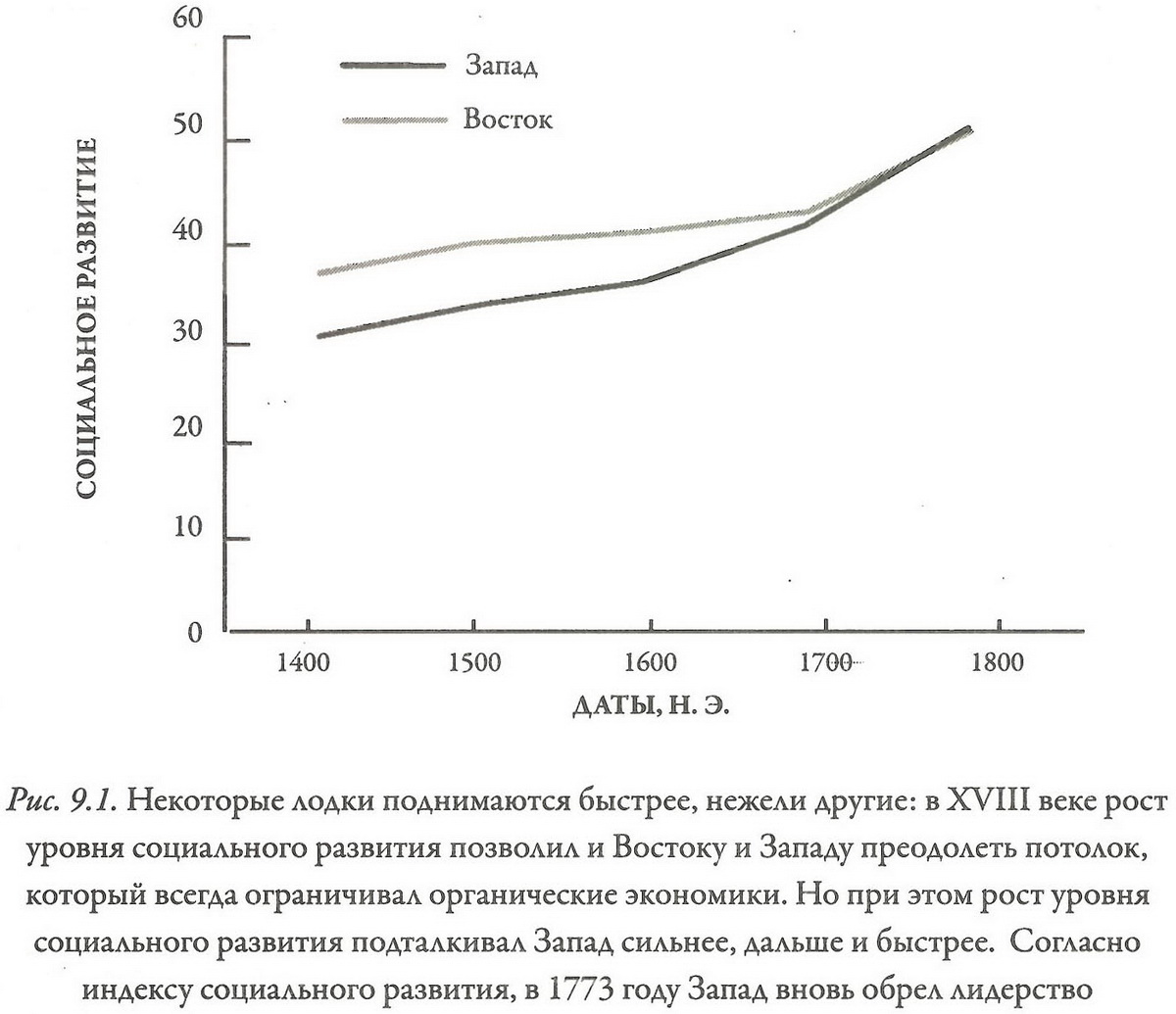

Как сказал президент Джон Фицджеральд Кеннеди, «прилив поднимает все лодки»1. Это утверждение никогда не было более верным, нежели в период между 1500 и 1800 годами, когда на протяжении трех веков и на Востоке и на Западе происходил рост уровня социального развития (рис. 9.1). К 1700 году и Восток и Запад опять уперлись в твердый потолок, составлявший около сорока трех баллов, а к 1750 году оба его преодолели.

Кеннеди сказал эту знаменитую фразу в Хебер-Спрингсе в штате Арканзас, когда выступал с речью на праздновании по случаю постройки новой дамбы. Критики данного проекта нападали на него, как на наихудший вариант дележки казенного пирога. Да, замечали они, этот пресловутый прилив действительно поднимает все лодки; однако некоторые из них он поднимает быстрее других. И эта последняя мысль никогда не была более верной, нежели в период с 1500 по 1800 год. Уровень социального развития на Востоке вырос на четверть, но на Западе рост был вдвое быстрее. В 1773 году (или, учитывая приемлемый предел допустимой погрешности, где-то между 1750 и 1800 годами) уровень развития Запада догнал уровень развития Востока, положив конец продолжавшейся двенадцать столетий эпохе Востока.

Историки страстно спорят о том, почему вышеупомянутый глобальный прилив после 1500 года был столь быстрым и почему западная лодка оказалась особенно плавучей. В этой главе я высказываю предположение, что оба этих вопроса связаны друг с другом, и, если рассмотреть их в правильном контексте, коим является долговременная сага социального развития, то ответы на них более не будут столь таинственными.

Мыши в амбаре

Потребовалось некоторое время на то, чтобы пойти дальше Томе Пиреса. Не ранее 1557 года китайские официальные лица перестали обращать внимание на португальских торговцев, которые поселились в Макао (рис. 9.2). И, хотя к 1570 году другие португальские торговцы вели свои дела по побережьям Азии вплоть до Нагасаки в Японии, их число оставалось до смешного маленьким. Для большинства людей на Западе страны Востока все еще оставались лишь волшебно звучащими названиями, а для большинства жителей Востока Португалия даже и таковой не являлась.

Главным из влияний, которые европейские искатели приключений оказали на жизнь рядовых жителей Востока в XVI веке, были необычные растения: кукуруза, картофель, батат, арахис, которые они доставили из Нового Света. Они росли там, где ничто другое не могло вырасти, выживали в плохом климате, и они замечательно хорошо кормили и крестьян, и их животных. На протяжении XVI века от Ирландии до реки Хуанхэ миллионы акров были засажены этими растениями.

И они появились, возможно, как раз вовремя. XVI век был золотой эпохой для культуры и Востока и Запада. В 1590-х годах (считающихся особенно благоприятным десятилетием) лондонцы могли смотреть новые драмы, например «Генрих V», «Юлий Цезарь» и «Гамлет» Шекспира, или читать дешевые религиозные трактаты — например, кровавую «Книгу мучеников» Джона Фокса, — которые выпускались тысячными тиражами на новых печатных станках и были полны ксилографических изображений истинно верующих, подвергаемых мучениям. На другом конце Евразии пекинцы могли смотреть классическую оперу Тан Сяньцзу «Пионовая беседка» продолжительностью в двадцать часов (которая все еще остается в Китае самой популярной (по числу зрителей) традиционной оперой) или читать «Путешествие на Запад» — повествование в сто глав об обезьяне, свинье и смахивающем на Шрека великане-людоеде, по имени Брат Сэнд [в русском переводе Ша Сэн], которые последовали за одним монахом [Сюаньцзанем] VII века в Индию, дабы отыскать там буддийские сутры, и на этом пути спасают его в бесчисленных сложных ситуациях.

Однако за блестящим фасадом не все было так уж хорошо. Черная смерть уничтожила треть или даже больше населения и в западном, и в восточном центрах, и на протяжении приблизительно столетия после 1350 года в результате ее повторявшихся вспышек численность населения оставалась низкой. Однако между 1450 и 1600 годами число голодных ртов в каждом регионе примерно удвоилось. «Население выросло настолько сильно, что в истории этому нет ничего подобного»2, — писал один китайский ученый в 1608 году. В далекой Франции наблюдатели были согласны с этим. Согласно одной пословице, люди плодились, «как мыши в амбаре»3.

Страх всегда был одной из движущих сил социального развития. Больше детей означало дополнительные разделы полей либо больше наследников, оказавшихся в тяжелых условиях, и всегда означало дополнительные трудности. Земледельцы теперь чаще проводили прополки и вносили навоз или же устраивали запруды и копали колодцы, а также ткали и пытались продать больше одежды. Некоторые селились на худших землях и пытались выжать скудные средства к жизни из склонов холмов, камней и песка, с которыми их родители никогда не стали бы возиться. Другие покидали густонаселенные центральные земли и уходили на дикие малонаселенные пограничья. Даже когда они возделывали чудесные культуры из Нового Света, этого никогда не казалось достаточно.

XV столетие, когда труд был в дефиците, а земля — в изобилии, все более становилось просто смутным воспоминанием: дни счастья, говядина и эль, свинина и вино. Тогда, как говорил в 1609 году префект одной территории близ Нанкина, все было лучше: «У каждой семьи был дом, чтобы в нем жить, земля для обработки, холмы, где можно было нарубить дров, и огороды, чтобы выращивать овощи». Однако теперь «девять из десяти человек обеднели… Алчность не знает границ. Страдают и дух, и плоть. Увы!»4. Около 1550 года один немецкий путешественник высказался еще более резко: «В прошлом в доме крестьянина ели по-другому. Тогда мяса и другой пищи было в изобилии». Сегодня, однако, «все поистине изменилось… Пища у самых благополучных крестьян едва ли не хуже пищи поденщиков и слуг в старые дни»5.

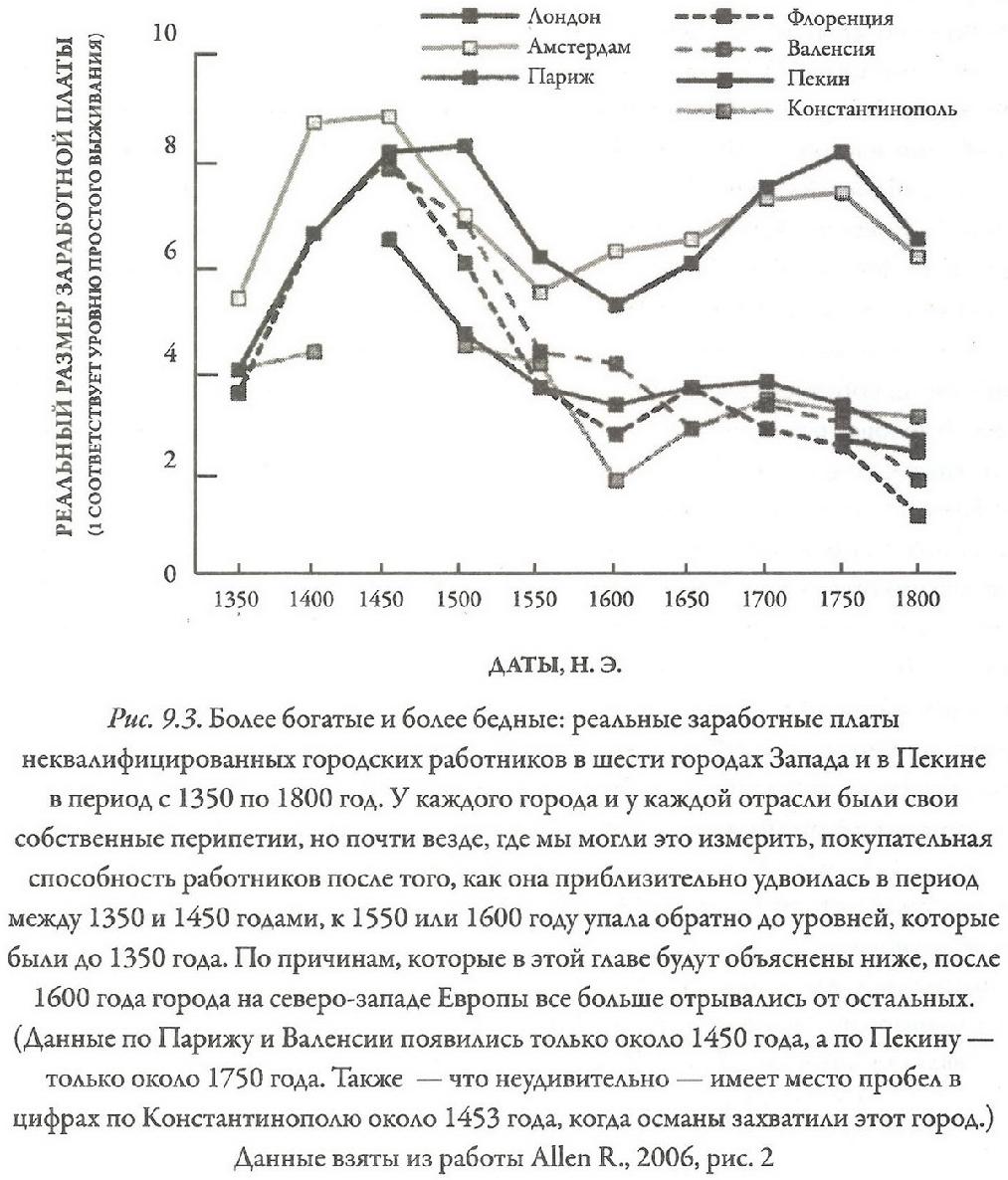

В английской волшебной сказке о Дике Уиттингтоне (которая, подобно многим другим таким повествованиям, восходит к XVI столетию) бедный мальчик и его кот бредут из сельской местности в Лондон и творят добро. Однако в реальном мире многие из тех голодных миллионов, что бежали в города, попросту попадали из огня в полымя. На рис. 9.3 показано, как изменялись после 1350 года реальные зарплаты в городах (то есть способность потребителей купить товары первой необходимости, скорректированная с учетом инфляции). Этот график построен на основе результатов, полученных за годы кропотливой детективной работы историков экономики. Они расшифровывали разрозненные данные, записанные на вавилонском множестве языков и измеренные в даже еще более многообразных и запутанных единицах. В европейских архивах данные достаточно качественные, чтобы точно рассчитывать доходы, появляются не ранее XIV столетия, а в Китае нам нужно было дожидаться их появления до времени после 1700 года. Однако, несмотря на пробелы в данных и массу пересекающихся линий, очевидна, по крайней мере, тенденция на Западе. В основном везде, где у нас есть данные по столетию после Черной смерти, зарплаты приблизительно удвоились, а затем, когда численность населения восстановилась, они по большей части опять упали до уровня, который был до Черной смерти. Флорентинцы, которые таскали каменные блоки и возводили парящий купол собора Брунеллески в 1420-х годах, «пировали» — они питались мясом, сыром и оливками. Такие же работники, перетаскивавшие на место «Давида» Микеланджело в 1504 году, довольствовались хлебом. Спустя столетие их правнуки были бы рады даже этому.

К этому времени в Евразии голод шествовал с одного ее конца до другого. Не оправдавшие ожиданий урожаи, опрометчивые решения или просто неудача могли довести бедные семьи до поисков любой пищи (в Китае это были мякина, створки бобовых, древесная кора и сорняки, а в Европе — капустные кочерыжки, сорняки и трава). Вал бедствий мог вытолкнуть тысячи людей на дороги в поисках еды, а самых слабых — довести до голодной смерти. Вероятно, это не случайно, что в исходных версиях самых старых европейских народных сказок (типа сказки о Дике Уиттингтоне) крестьяне-рассказчики мечтали не о золотых яйцах и не о волшебных бобовых стеблях, а о настоящих яйцах и бобах. Все, о чем они просили добрую волшебницу, — это была возможность наполнить желудок.

Как на Востоке, так и на Западе у людей из средних слоев сердца неуклонно ожесточались против бродяг и нищих, которых сгоняли в дома для бедных и тюрьмы, отправляли на окраины или продавали в рабство. Конечно, это было бездушно, но те, кто были немного более состоятельными, по-видимому, считали, что у них достаточно своих собственных неприятностей, чтобы еще беспокоиться о других. Один знатный человек отметил по своим наблюдениям в районе дельты Янцзы в 1545 году, что в тяжелые времена «страдающие сильнее всего [то есть самые бедные] были освобождены от уплаты налогов», но «на преуспевающих давили так, что они также становились бедными»6. Отпрыски некогда респектабельных людей столкнулись с перспективой нисходящей социальной мобильности.

Эти дети знати искали новые средства, помогавшие им в соперничестве за богатство и власть в этом мире, ставшем более суровым, и они ужасали консерваторов своим презрением к традициям. «Люди постепенно стали носить редкие по стилю одежды и шляпы, — отмечал с тревогой один китайский чиновник, — и есть даже такие, кто стали торговцами!»7 Что еще хуже, как писал один его коллега, даже когда-то респектабельные семьи

«просто помешались на богатстве и известности… Находя удовольствие в предъявлении обвинений другим, они использовали свою власть, чтобы решить споры в свою пользу, настолько жестко, что из-за этого трудно различить, где кривда, а где правда. Склонные к пышности и утонченному стилю, они шествуют в своих одеждах из белого шелка так, что нельзя сказать, кто из них почтенный, а кто низкий»8.

В Китае взрывоопасным местом стала гражданская служба. Ряды знати росли, а число административных должностей — нет. И, поскольку тернистые врата учения делались все более тесными, богатые отыскивали способы сделать так, чтобы богатство значило больше, нежели ученость. Один сельский чиновник жаловался, что «бедные ученые, которые надеялись получить место [после сдачи экзаменов], были отвергнуты чиновниками, как будто они были голодными беженцами»9.

Даже в отношении царей, находившихся на самой вершине, эти времена были сложными. Теоретически для правителей увеличение численности населения было благом: это означало больше людей, которых можно обложить налогами, и больше солдат, которых можно призвать на службу. Но на практике все было не так просто. Загнанные в угол, голодные крестьяне скорее могли взбунтоваться, нежели платить налоги, а капризные и агрессивные вельможи зачастую приходили к согласию с ними. (В Китае особенно часто становились мятежниками неудачливые кандидаты на государственную службу.)

Проблема эта была столь же давней, как и сама царская власть, и большинство царей XVI века избирали старые пути ее решения: централизацию и экспансию. Возможно, крайним случаем была Япония. Здесь политическая власть полностью рухнула в XV веке, после чего деревни, буддийские храмы и даже отдельные городские кварталы создали собственные органы управления и нанимали головорезов для своей защиты или для грабежей своих соседей. В XVI веке рост населения привел к ожесточенной конкуренции за ресурсы, и мало-помалу из множества мелких владетелей выдвинулось несколько крупных. Португальское огнестрельное оружие впервые появилось в Японии в 1543 году (на поколение раньше появления самих португальцев), а к 1560-м годам японские ремесленники уже сами изготавливали отличные мушкеты. Они были как раз кстати для тех уже ставших крупными владетелей, которые могли позволить себе вооружить ими своих сторонников и благодаря этому еще более усилиться. В 1582 году Тоётоми Хидэёси, уже единственный вождь, сделался сегуном фактически всего архипелага.

Хидэёси уговорил своих сварливых соотечественников сдать [ему] свое оружие, обещая переплавить его на гвозди и болты для создания самой большой в мире статуи Будды — вдвое выше статуи Свободы. Это окажется «благотворным для людей не только в этой жизни, но и в дальнейшем после нее»10, — объяснял он. (На одного христианского миссионера это заявление не произвело впечатления. Как он сообщал, Хидэёси был «лукавым и хитрым, ему нельзя было верить, он лишал людей их оружия под предлогом преданности религии»11.)

Каковы бы ни были духовные намерения Хидэёси, разоружение населения было, несомненно, огромным шагом в деле централизации государства, намного облегчая задачу подсчета численности населения, измерения земель и распределения налоговых и военных обязанностей. К 1587 году, согласно письму, которое Хидэёси послал своей жене, он рассматривал экспансию как решение всех своих проблем и решил победить Китай. Через пять лет его армия численностью, возможно, в четверть миллиона человек, вооруженная новейшими мушкетами, высадилась в Корее и сметала все на своем пути.

Хидэёси столкнулся с Китайской империей, где существовали глубокие разногласия по поводу достоинств экспансии. Некоторые из императоров династии Мин, подобно Хидэёси в Японии, стремились привести в порядок государственные финансы империи и выступали за экспансию. Они приказывали проводить очередные переписи населения, пытались установить, кто задолжал налоги и какие именно, а также осуществляли переход от сложных [для учета] трудовых повинностей и выплат зерном к простым выплатам серебром. Однако государственные чиновники всячески уклонялись от этого «шума и ярости». Вековые традиции, указывали они, свидетельствуют, что идеальные правители тихо (и без больших затрат) сидели в центре, руководя посредством морального примера. Они не вели войн и, несомненно, не выжимали деньги из землевладельческой знати (то есть тех самых семей, из которых вышли эти бюрократы). Так что переписи и налоговые реестры — гордость и радость Хидэёси — можно было игнорировать без опасности для себя. Иначе как объяснить, что из одного уезда в долине Янцзы в 1492 году доложили о точно таком же числе его жителей, что и за восемьдесят лет до этого? Династия, настаивали ученые, продлится десять тысяч лет — независимо от того, будет ли она проводить подсчеты людей или нет.

Активные императоры буквально увязали в бюрократической трясине. Порой доходило до смешного — как, к примеру, когда император Чжэндэ намеревался в 1517 году лично возглавить армию против монголов. Тогда чиновник, заведовавший Великой стеной, отказался открыть в ней ворота, чтобы пропустить правителя, ибо место императора — в Пекине. Порой же дело оборачивалось не столь забавно — как в том случае, когда Чжэндэ велел бичевать старших администраторов за их упрямство, в процессе чего несколько человек были забиты насмерть.

Немногие из императоров обладали энергией Чжэндэ, и вместо того, чтобы противостоять интересам бюрократии и землевладельцев, большинство из них не уделяло должного внимания налоговым реестрам. В результате, имея мало денег, они переставали платить армии (в 1569 году заместитель военного министра признал, что смог обнаружить лишь четверть войск, имевшихся согласно его спискам). Подкупать монголов было дешевле, нежели воевать с ними.

Императоры также прекращали платить и военно-морскому флоту — даже притом, что, как считалось, он должен был подавлять громадный черный рынок, который разросся с тех пор, как Хун У еще в XIV веке запретил частную морскую торговлю. Китайские, японские и португальские контрабандисты проворачивали выгодные операции по всему побережью, приобретали новейшие мушкеты, превращаясь в пиратов, и с легкостью одерживали победы над недостаточно финансируемой береговой службой, которая занималась пресечением их деятельности. Впрочем, эта береговая служба не особенно и старалась, поскольку взятки от контрабандистов были одним из главных преимуществ их профессии.

Происходившее на китайском побережье все больше смахивало на нынешние полицейские телесериалы, такие как «Прослушка», в коих грязные деньги стирают различия между жестокими уголовниками, местными «достойными людьми» и мутными политиканами. Понимание этого дорого обошлось одному прямому, но наивному губернатору, когда он действительно поступил согласно правилам и казнил банду контрабандистов — даже притом, что один из ее членов был дядей судьи. Ситуация стала очень напряженной. Губернатор был уволен и покончил с собой, когда император выдал ордер на его арест.

В 1550-х годах правительство фактически утратило контроль над побережьем. Контрабандисты стали пиратскими «царями», контролировали двадцать городов и даже грозились разграбить царские могилы в Нанкине. В конце концов потребовалась целая команда чиновников, разбирающихся в политике, а также не подверженных коррупции, чтобы нанести им поражение. Имея неофициальные силы численностью в три тысячи мушкетеров (известные как «Армия Ци», названная так в честь Ци Цзигуана — самого знаменитого из этих неприкасаемых), эти реформаторы вели тайную войну — иногда при официальной поддержке, а порой и без нее. Тогда их финансировал префект Янчжоу, который тайно передавал им деньги, полученные в виде дополнительных налогов у местной элиты. «Армия Ци» показала, что при наличии воли империя все еще могла сокрушать тех, кто бросал ей вызов, и ее успех способствовал началу (краткой) эпохи реформ. Будучи переведен на север, Ци радикально улучшил оборонительные возможности Великой стены, где были построены каменные башни, в коих размещались подготовленные мушкетеры. Еще он устанавливал пушки на повозках — наподобие тех передвижных крепостей, которые венгры применили против османов веком ранее.

В 1570-х годах Чжан Чжучжэн — которого считают самым способным администратором за всю историю Китая — исправил налоговый кодекс, собрал задолженности и провел модернизацию армии. Он продвигал ярких молодых людей — таких как Ци, — и лично присматривал за образованием молодого императора Ваньли. Казна вновь наполнилась, и армия возродилась. Однако когда в 1582 году Чжан Чжучжэн умер, бюрократы нанесли ответный удар. Чжан Чжучжэн был посмертно опорочен, а его сторонники — уволены со службы. Достойный Ци Цзигуан умер в одиночестве и бедности, покинутый даже своей женой.

Император Ваньли, которого теперь, когда его великий министр ушел, все расстраивало, наконец не выдержал и с 1589 года отошел от дел. Он «удалился в мир прихотей», тратил массу средств на одежду и стал настолько толстым, что ему требовалась помощь, чтобы встать из сидячего положения. На протяжении двадцати пяти лет он отказывался посещать императорские аудиенции, из-за чего министрам и послам оставалось лишь кланяться пустому трону. Ничего не делалось. Никого из должностных лиц не нанимали на службу и не продвигали. К 1612 году половина должностей в империи были вакантными, а дела в судах не рассматривались годами.

Неудивительно, что в 1592 году Хидэёси рассчитывал на легкую победу. Но то ли из-за ошибок Хидэёси, то ли из-за корейских военно-морских нововведений, то ли из-за того, что китайская армия (в особенности артиллерия, созданная Ци Цзигуаном) действовала на удивление хорошо, японское нападение забуксовало. Некоторые историки полагают, что Хидэёси все равно победил бы Китай, не умри он в 1598 году. Однако как только это произошло, его полководцы немедленно отказались от экспансии. Покинув Корею, они устремились домой, чтобы заниматься серьезным делом — воевать друг с другом, а Ваньли и его бюрократы вернулись к своему собственному серьезному занятию — вообще не слишком напрягаться.

После 1600 года великие державы восточного центра молчаливо соглашались с тем, что бюрократы были правы: централизация и экспансия вовсе не являлись ответами на их проблемы. Для Китая серьезной проблемой оставалась степная граница, а европейские пираты/торговцы по-прежнему создавали проблемы в Юго-Восточной Азии. Однако у Японии было настолько мало угроз, что она (единственный случай в мировой истории!) действительно перестала использовать огнестрельное оружие вообще, и ее искусные мастера-оружейники вернулись к изготовлению мечей (а не частей плугов, к сожалению). Однако на Западе ни у кого не было такой роскоши.

Императорская корона

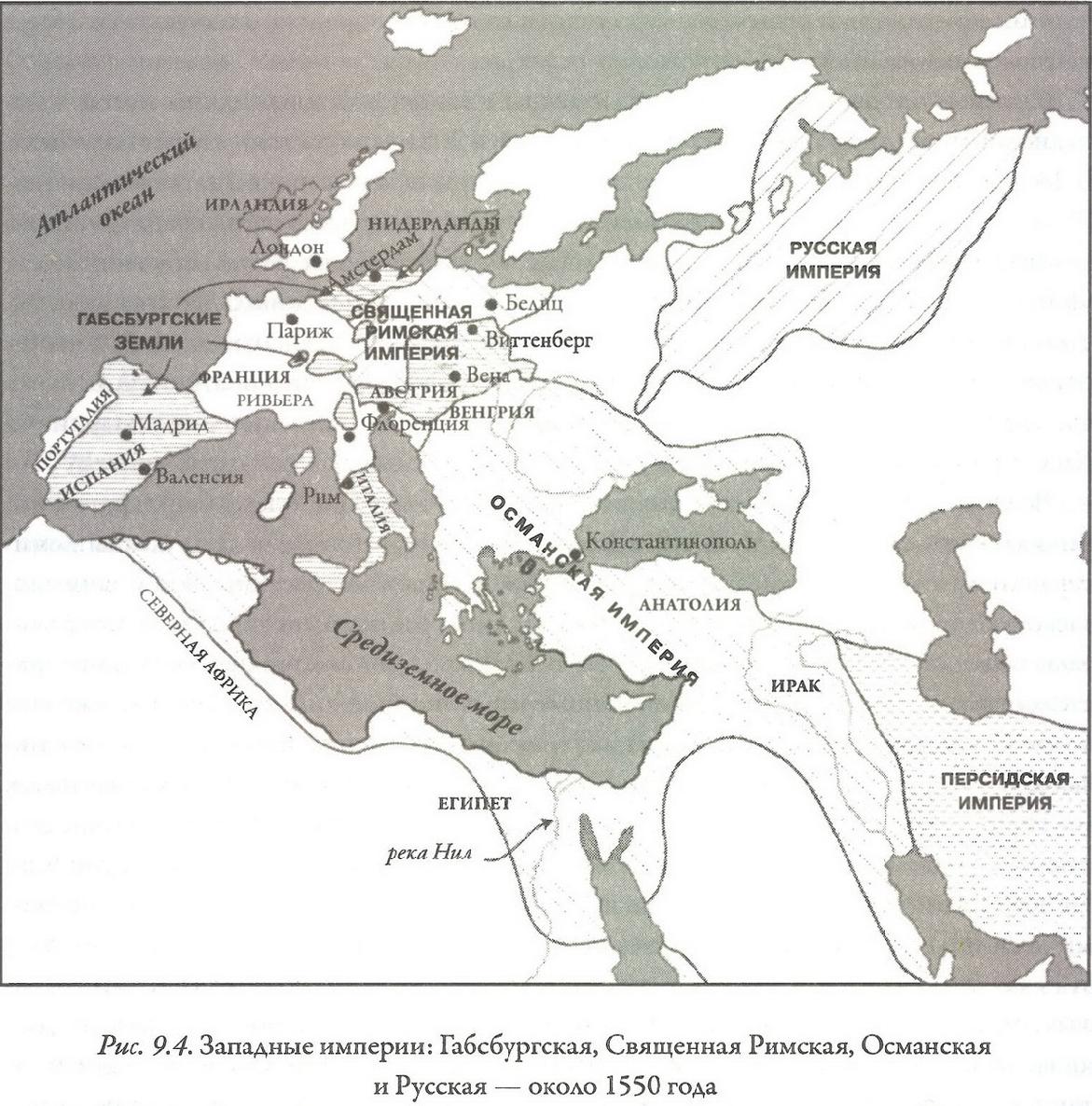

В XVI веке западный и восточный центры выглядели в известном смысле довольно похожими. В каждом из них в старой части центра доминировала одна великая империя (на Востоке — минский Китай в долинах рек Хуанхэ и Янцзы, а на Западе — османская Турция в Восточном Средиземноморье), в то время как по их окраинам процветали меньшие по размерам коммерчески активные государства (в Японии и Юго-Восточной Азии — на Востоке, в Западной Европе — на Западе). Но на этом черты сходства заканчивались. В отличие от раздоров в минском Китае ни османские султаны, ни их бюрократы не сомневались, что ответом на их проблемы является экспансия. Население Константинополя после его опустошения османами в 1453 году сократилось до 15 тысяч человек, но затем опять восстановилось, когда город в очередной раз стал столицей великой империи. К 1600 году там жило 400 тысяч горожан, которым, как и Риму за много столетий до этого, требовались для пропитания продукты со всего Средиземноморья. И подобно сенаторам Древнего Рима, султаны Турции приходили к решению, что лучшим способом гарантировать все эти обеды являются завоевания.

Султаны продолжали исполнять сложный танец, находясь одной ногой в западном центре, а другой — пребывая в степях. В этом и состоял секрет их успеха. В 1527 году султан Сулейман считал, что его армия могла похвастаться наличием 75 тысяч кавалеристов — по большей части лучников-аристократов традиционного кочевнического типа — и 28 тысяч янычар — христианских рабов, обученных как мушкетеры, при поддержке артиллерии. Чтобы оставались довольны кавалеристы, султаны раздавали им завоеванные земли в качестве феодальных владений, а чтобы оставались довольны янычары, им полностью и своевременно платили. Для этого султаны составляли поземельные описи, которые явно произвели бы впечатление на Хидэёси, и управляли движением денежной наличности до последней монеты.

Все это требовало хороших управленцев. Постоянно растущая бюрократия пополнялась из самых лучших и ярких людей империи, в то время как султаны ловко стравливали между собой группы с соперничающими интересами. В XV веке они зачастую отдавали предпочтение янычарам, централизуя управление и покровительствуя космополитической культуре. В XVI веке они склонялись в сторону аристократии, распределяя властные полномочия и поощряя ислам. Однако даже еще более важными, нежели это ловкое маневрирование, были грабежи, которые подпитывали все. Османским султанам были нужны войны, и они обычно их выигрывали.

Наиболее трудные испытания ждали их на восточном фронте. Многие годы султаны сталкивались с небольшими по масштабам восстаниями в Анатолии (рис. 9.4), где «красноголовые» радикальные шииты считали их развращенными суннитскими деспотами. Но когда в 1501 году персидский шах объявил себя потомком Али, эта язва стала заразной. Этот вызов, брошенный шиитами, привлекал к ним голодных, обездоленных и забитых людей империи, чье яростное буйство потрясло даже ко всему привыкших солдат. «Они уничтожали всех — мужчин, женщин и детей, — так писал об этих мятежниках один из сержантов, — они уничтожали даже кошек и цыплят»12. Турецкий султан требовал от своих религиозных ученых, чтобы они объявили шиитов еретиками. Этот джихад несколько утих лишь к концу XVI века.

Более совершенное огнестрельное оружие давало османам преимущество, и, хотя они так никогда и не смогли нанести Персии полное поражение, им удалось успешно ей противостоять. А затем они смогли повернуть на юго-запад, дабы забрать себе в 1517 году самый большой из всех призов — Египет. Впервые за почти девять веков, прошедших со времени арабских завоеваний, у голодных жителей Константинополя теперь был гарантированный доступ к нильской житнице.

Однако, как и любая экспансионистская держава со времен ассирийцев, османы обнаружили, что одна выигранная война попросту порождает другую. Чтобы восстановить торговлю зерном между Египтом и Константинополем, им потребовалось построить флот, чтобы защищать свои корабли. Однако их победы над свирепыми пиратами Средиземноморья (как мусульманами, так и христианами) только влекли их флот все дальше на запад. К 1560 году Турция контролировала все побережье Северной Африки и воевала с военно-морскими флотами Западной Европы. Турецкие армии также продвигались в глубь Европы, и в 1526 году одержали верх над горячими венграми, убив их короля и многих из их аристократов.

В 1529 году султан Сулейман встал лагерем возле Вены. Он не смог взять город, но эта осада наполнила христиан ужасом, что османы вскоре поглотят всю Европу.

«Меня пробирает дрожь при мысли о том, какими должны оказаться результаты [большой войны], — писал домой один посол в Константинополе. — На их стороне громадные богатства их империи, непострадавшие ресурсы, опыт и практика обращения с оружием, ветераны-солдаты, непрерывные серии побед… У нас же мы обнаруживаем пустую казну, привычки к роскоши, истощенные ресурсы, подорванный дух… и что хуже всего — то, что этот враг приучен к победам, а мы — к поражениям. Можно ли сомневаться, каким должен быть результат?»13

Однако некоторые европейцы все же в этом сомневались, в особенности Карл V. Он был патриархом семьи Габсбург — одного из нескольких супербогатых кланов, что боролись за доминирование в Центральной Европе после Черной смерти. Благодаря дальновидным бракам и почти сверхъестественно своевременным смертям родственников в Европе Габсбурги просочились на троны от Дуная до Атлантики, и в 1516 году все это наследство — Австрия, куски Германии, нынешняя территория Чешской Республики, Южная Италия, Испания и современные Бельгия и Голландия — попало в руки Карла. Его многочисленные короны сделали доступными для него лучших солдат, самые богатые города и ведущих финансистов Европы, а в 1518 году князья Германии также избрали его и императором Священной Римской империи. Эта особенная корона — странная реликвия хаотических Средних веков Европы — была сомнительным благом. Как великолепно заметил в 1750-х годах Вольтер, Священная Римская империя «не была ни священной, ни Римской, ни империей»14. Обуздание вздорящих имперских князей обычно обходилось дороже императорского трона, но все равно тот, кто бы ни сидел на этом троне, являлся в принципе наследником Карла Великого, — что было немаловажно для сплочения Европы против турок.

Многие наблюдатели предвидели для Западной Европы лишь две перспективы: либо ее завоевание исламом, либо ее покорение Габсбургами — единственными людьми, достаточно сильными для того, чтобы остановить турок. Канцлер Карла подытожил это в своем письме императору в 1519 году таким образом: «Бог был очень милостив к Вам. Он поднял Вас над всеми королями и князьями христианского мира к такому могуществу, каким не обладал ни один монарх со времен вашего предка Карла Великого. Он направил Вас на путь, ведущий к мировой монархии, к объединению христианского мира под началом единого пастыря»15.

Кто бы из них ни был прав, посол или канцлер, но Западная Европа начала в большей степени походить на остальные из центральных частей мира — с доминированием одной великой континентальной империи. Но данная идея — быть «пасомыми» — настолько пугала королей и князей христианского мира, что некоторые из них начали превентивные войны против Карла, чтобы не допустить этого. Франция даже заключила договор с османами против Габсбургов, и в 1542 году объединенный франко-турецкий флот бомбардировал Французскую Ривьеру (тогда находившуюся под контролем Карла). Все это, конечно, заставляло Карла еще сильнее стараться стать пастырем христианского мира.

Карл и его сын Филипп II на протяжении большей части своего продолжительного правления воевали с другими христианами, а не с мусульманами. Однако вместо того, чтобы обратить Западную Европу в одну континентальную империю, их напряженные усилия разрывали Европу на части, углубляя старые разногласия и создавая новые. Например, когда немецкий монах Мартин Лютер в 1517 году в День Всех Святых прибил гвоздями к двери Замковой церкви в Виттенберге документ с девяносто пятью возражениями относительно христианских практик, он не сделал ничего экстраординарного. Это был традиционный способ предания гласности содержания теологических дебатов (и Лютер, по сравнению со многими критиками церкви во времена после Черной смерти, несомненно, был умеренным). Но в той наэлектризованной атмосфере религиозный протест Лютера обратился в политическое и социальное землетрясение, которое его современники регулярно уподобляли расколу Турции на шиитов и суннитов.

Лютер надеялся, что Карл поддержит его, но император был убежден, что «пасомому» христианскому миру требуется единая церковь — неразделенная. «Отдельный монах, должно быть, ошибается, если он противостоит мнению всего христианского мира, — говорил он Лютеру. — Я полон решимости использовать для этого мои королевства и владения, моих друзей, мое тело, мою кровь, мою жизнь и мою душу»16. Так он и сделал. Но когда поднялась вся Европа — за или против Габсбургов, — то отрицание имевшихся разногласий в рамках христианского мира оказалось гибельным. Порой по принципиальным соображениям, порой из-за незначительной выгоды, а порой всего лишь из-за явной путаницы миллионы христиан отреклись от римской церкви. Протестанты и католики убивали друг друга; протестанты убивали других протестантов, и появлялось все больше интерпретаций их «протеста». Некоторые протестанты провозглашали второе пришествие, свободную любовь или коммунизм. Многие в итоге переходили к кровопролитию и буйству. И все они — каким бы ни был их протест, воинственным или мирным, — делали задачу Габсбургов все более трудной и все более дорогостоящей.

Люди, верящие, что их враги — агенты Антихриста, редко бывают склонны идти на компромисс. Поэтому незначительные конфликты превращались в крупные, а крупные никак не желали заканчиваться, и затраты резко возрастали. Конечный результат для Габсбургов был неутешительным: они попросту не могли позволить себе объединять Западную Европу.

Карл, чьи напряженные усилия потерпели неудачу, в 1555-1556 годах отказался от своих многочисленных тронов и разделил их между своим братом, получившим Австрию и Священную Римскую империю, и Филиппом, которому досталась Испания и другие западные земли. Это был умный ход: сделав владычество Габсбургов синонимом испанского владычества, Филипп смог улучшить работу административного аппарата и сосредоточиться на реальном вопросе — денежном.

На протяжении сорока лет Филипп работал как Геракл, чтобы реформировать финансы Габсбургов. Он был необычным человеком. Проводя на удивление много времени в своей резиденции, выстроенной по специальному заказу в пригороде Мадрида, он всегда был слишком занят, чтобы найти время и на самом деле посетить свои владения. Но хотя Филипп пересчитывал и облагал налогами своих подданных с таким же энтузиазмом, что и Хидэёси, и хотя он повысил доходы и нанес серьезное поражение Франции и Турции, окончательная победа, которая объединила бы Западную Европу, так никогда и не стала хоть сколько-нибудь ближе. Чем больше старались сборщики налогов, тем больше проблем появлялось. Подданные Филиппа, «плодившиеся, как мыши в амбаре», оказавшись между голодом и государством и видя, что их деньги тратятся на конфликты в дальних странах с людьми, о которых они ничего не знают, все более и более сопротивлялись.

В 1560-х годах Филипп даже сумел добиться того, что Бог и мамона оказались в одном лагере. Обычно невозмутимые голландские бюргеры, которых Габсбурги преследовали за их протестантизм и облагали все более тяжелыми налогами, принялись яростно разбивать алтари и осквернять церкви. Потерять богатые Нидерланды, чтобы они перешли в лагерь кальвинистов, — это было немыслимо, и поэтому Филипп отправил туда армию. Однако он добился лишь того, что голландцы создали свою собственную армию. Филипп регулярно побеждал в сражениях, но не мог победить в этой войне. Голландцы не хотели платить Габсбургам новые налоги, но, когда на карту оказалась поставлена их вера, они были готовы потратить любое количество денег и положить любое количество жизней, чтобы защитить ее. К 1580-м годам затраты Филиппа на эту войну превышали весь доход империи. А поскольку он не мог позволить себе ни побед, ни поражений, то он занимал все больше и больше у итальянских финансистов. Когда дело дошло до того, что Филипп не мог больше платить ни своим войскам, ни кредиторам, он объявил о банкротстве, и затем делал это снова и снова. Его не получавшие платы армии бунтовали, грабили, чтобы обеспечить себя, а его кредитный рейтинг падал. Испания не знала серьезных поражений на море вплоть до 1639 года, а на суше — вплоть до 1643 года. Однако когда в 1598 году Филипп умер, его империя уже была разорена, а ее долг в пятнадцать раз превышал годовые доходы.

Затем прошло еще два столетия, прежде чем настало время, когда западноевропейская континентальная империя опять казалась вероятной. К тому времени другие западные европейцы начали промышленную революцию, которая трансформировала мир. А если бы Габсбурги или турки объединили Европу в XVI веке, то, может быть, эта промышленная революция не произошла бы. Возможно, что в лице Карла и Филиппа, которым не удалось объединить Западную Европу, или османа Сулеймана, которому не удалось завоевать Западную Европу, мы наконец-то обнаруживаем тех самых «идиотов, заваливающих дело», которые изменили ход истории.

Впрочем, опять-таки это было бы чересчур — винить какого бы то ни было одного человека. Тот европейский посол, который столь сильно беспокоился, что турки захватят господство над Западной Европой, заметил, что «единственным препятствием является Персия, которая располагается в его тылу, и это заставляет [турецкого] захватчика предпринимать меры предосторожности»17. Поэтому для турок было попросту превыше их сил нанести поражение Персии, шиитам и европейцам. Подобным же образом, Карл и Филипп не смогли стать пастырями христианского мира не потому, что они проиграли некую решающую битву (фактически вплоть до 1580-х годов они почти всегда побеждали), или из-за отсутствия неких решающих ресурсов (фактически они имели в своем распоряжении намного больше, нежели это было бы при справедливом распределении удачи, талантов и приходящих средств), а потому, что нанести поражение туркам, христианам-раскольникам и другим государствам Западной Европы было превыше того, что обеспечивали их организация и богатства. Раз уж Габсбурги со всеми их преимуществами не смогли объединить Западную Европу, то этого не смог бы тогда сделать никто. Западной Европе пришлось оставаться отличающейся от полосы империй, простиравшихся от Турции до Китая.

Твердый потолок

Несмотря на разнообразие того, что происходило с разными империями, уровень социального развития в обоих центрах продолжал расти, и на протяжении нескольких десятилетий после того, как Хидэёси и Филипп в 1598 году умерли, имели место все признаки того, что опять дает о себе знать парадокс развития. И как это зачастую было в прошлом, свой вклад в этот нарастающий кризис внес климат. Уже холодный после 1300 года, он теперь становился еще холоднее. Некоторые климатологи считают тому виной извержение вулкана в Перу в 1600 году, другие — ослабление активности Солнца. Однако большинство согласны, что 1645—1715 годы были ужасно холодными в пределах значительной части Старого Света. От Лондона до Гуандуна авторы дневников и официальные лица жаловались на снег, лед и холодные лета.

Общими усилиями мерзнувших жителей городов и испытывавших земельный голод земледельцев XVII век стал катастрофой для беззащитных — будь то леса, болотистые земли, дикая природа или колонизируемые народы. Порой укоры совести побуждали органы власти издавать законы в защиту всех этих жертв. Однако колонисты, чьими усилиями раздвигались вширь границы центров, редко обращали на это серьезное внимание. В Китае так называемые люди из лачуг вторгались в горы и леса и своими бататом и кукурузой опустошительно влияли на хрупкую экологию. Из-за их действий туземные группы — такие, как мяо, — оказывались на грани голода. А когда мяо восставали, Китайское государство посылало к ним свои войска подавлять их восстания. Айны Северной Японии, ирландцы в самой старой колонии Англии и коренные жители на востоке Северной Америки — все они могли бы рассказать столь же мрачные истории.

Колонисты приходили потому, что собственные ресурсы в центрах истощились. «С каждого фута или дюйма земли можно получить некоторый небольшой доход»18, — настаивал один китайский чиновник, и на обоих концах Евразии правительства действовали заодно с освоителями, чтобы превратить заросшие кустарниками и болотистые земли в пастбища и пахотные земли. Другой китайский чиновник в 1620-х годах обосновывал это следующим образом:

«Надо положить конец незначительной прибыли обитателей земель, заросших тростником и травой! …Некоторые ленивые люди, не задумываясь об отдаленном будущем, получают незначительную прибыль от тростниковых зарослей и отвергают великие богатства, которые можно получить при выращивании сельскохозяйственных культур. Они не только не занимаются освоением земель сами, но также и ненавидят других за то, что те делают это… Рынки изо дня в день все более пустеют, а доходы правительства сокращаются по сравнению с обычной нормой. Как же можно позволять это при таких обстоятельствах!»19

Столь же усердно заболоченные земли атаковали голландские и английские предприниматели. Обширные программы осушения земель, финансируемые государством, позволяли получить много плодородной почвы. Однако люди, которые уже жили здесь, оказывали сопротивление как в судах, так и на улицах. Их (в основном анонимные) песни протеста заставляют сжиматься сердце:

Вот прекрасный вид, под который [осушители] теперь подкапываются,Из-за чего наши тела станут добычей ворон и грызунов;Они хотят все заболоченные земли осушить и подчинить себе воды;Все должно быть сухим, а мы должны умереть, потому что эссекским телятам нужны пастбища.У пернатых птиц есть крылья, чтобы улететь в другие страны,Но у нас нет таких штук, которые могли бы помочь нам переместиться;Мы должны дать место (о, тяжкий случай!) мелкому и крупному рогатому скоту,Если только мы все не сможем договориться между собой, чтобы с боем выгнать их отсюда20.

Инвазивные люди, приносившие и приводившие с собой столь же инвазивные растения и животных, замещали коренные виды или охотились на них, пока те не вымирали, распахивали их естественные местообитания и начисто сводили леса. В 1660-х годах один ученый жаловался, что четыре пятых японских гор были обезлесены. Около 1550 года только 10 процентов территории Англии и Шотландии все еще были покрыты лесом, а к 1750-м годам более половины этих деревьев тоже исчезли. Для сравнения, в Ирландии в 1600 году леса еще занимали 12 процентов территории, однако к 1700 году колонисты уничтожили пять из каждых шести этих деревьев.

В окрестностях больших городов цена древесины резко росла, и люди обратились к альтернативным источникам. Близ Эдо японские солевары и сахаровары, гончары и, в конце концов, домовладельцы начали сжигать уголь. Также и некоторые европейцы, которые имели такую возможность, заменили древесный уголь на торф и каменный уголь. Совсем как жители Кайфына пятью столетиями ранее, лондонцы стали использовать ископаемые виды топлива, поскольку древесина на рынке стала для них недоступной по цене. Большинство английских домохозяйств за пределами столицы могли еще отыскать дрова, но средний лондонец к 1550 году ежегодно сжигал почти четверть тонны угля. К 1610 году это количество утроилось, а к 1650 году более половины энергии, получаемой в Британии от топлива, приходилось на каменный уголь. «Лондон окутан таким облаком, образовавшимся из сжигаемого угля, — жаловался один из жителей этого города в 1659 году, — что если и можно найти подобие ада на Земле, то это будет сей вулкан в туманный день»21.

К сожалению, он ошибался, поскольку другие жители Евразии устраивали себе куда худшие преисподние. Изменение климата было лишь первым всадником апокалипсиса, вырвавшимся на волю. Растущее давление на ресурсы также вызывало государственный крах, так как в результате такого стресса рушились властные режимы. Когда монархи сокращали издержки, это отталкивало от них государственных служащих и солдат. Когда они старались больше выжать из налогоплательщиков, они тем самым отталкивали от себя торговцев и крестьян. Яростные протесты бедняков были фактом жизни с тех пор, как были изобретены государства, но теперь они усилились, поскольку к ним присоединялись лишившиеся своих владений представители знати, обанкротившиеся торговцы, не получавшие платы солдаты и потерявшие работу чиновники.

По мере того как времена становились более тяжелыми, правители Запада старались добиться, чтобы восстание против них оказывалось более «дорогостоящим», для чего все более жестко настаивали на том, что они являют собой волю Бога во плоти. Османские султаны теперь более напористо обхаживали религиозных ученых, а мыслители Западной Европы разрабатывали теории «абсолютизма». Источником королевской власти, утверждали они, является единственно лишь милость Бога, и ни парламенты, ни церковники, ни воля народа не могут ее ограничивать. Во Франции в ходу было выражение: «un roi, une foi, un loi» («один король, одна вера, один закон»). Оспаривать любую составляющую из этой формулы означало оспаривать все благое и чистое.

Однако множество недовольных подданных были готовы делать именно это. В 1622 году Осман II, который в качестве турецкого султана и халифа был и преемником Мухаммеда, и представителем Бога на земле, попытался сократить численность янычар, которые обходились ему все более дорого. Те в ответ выволокли его из дворца, задушили, а потом изувечили его божественное тело. Брат Османа попытался спасти ситуацию, для чего объединился со сторонниками жестких мер среди духовенства и даже в угоду им запретил кофе и назначил смертную казнь за курение. Однако в 1640-х годах султаны совершенно лишились легитимности. В 1648 году янычары, которые теперь, в свою очередь, объединились с духовенством, казнили султана Ибрагима Сумасшедшего (возможно, они отнюдь не поторопились с этим; он в полной мере заслуживал свое прозвище). После этого начались гражданские войны, продолжавшиеся пятьдесят лет.

1640-е годы почти повсюду были кошмаром для монархической власти. Антиабсолютистские восстания парализовали Францию, а в Англии парламент устроил войну со своим настырным королем и отрубил ему голову. Это стало освобождением джинна из бутылки. Ведь если богоподобного короля можно было судить и казнить, то что же тогда не было возможным? Может быть, впервые со времен Древних Афин бурно проявляли себя демократические идеи. «Самый бедный человек в Англии заслуживает того, чтобы жить как самый великий, — утверждал один полковник армии парламента, — каждый человек, который находится под властью какого-нибудь правительства, должен сначала дать свое согласие оказаться под этой властью»22.

Для XVII века это было сильно сказано, но отдельные группы английских радикалов были настроены даже еще более решительно. «Левеллеры» [«уравниватели»], как называла себя одна из фракций, отрицали все социальные различия. Они указывали: «Никто не приходит в этот мир с седлом у себя на спине, и никто — в сапогах со шпорами, чтобы ехать верхом на нем»23. И раз иерархия являлась неестественной, то наверняка таковой являлась также и собственность. В течение года после казни короля одна из групп, называвшая себя «истинными левеллерами», отделилась от остальных и учредила десять коммун. Другая отколовшаяся фракция, «Пустомели», называла Бога «могущественным24 уравнивателем» и проповедовала перманентную революцию: «Переворот, переворот, переворот… Пусть все будет общим, не то Божья чума сгноит и пожрет все, что у вас есть».

Уравнивание было идеей, чье время пришло. Возьмем, к примеру, сообщение 1644 года о левеллерах, которые

«переделывают свои мотыги в мечи и титулуют себя «царями уравнивания», провозглашая, что они сравняли различие между господами и слугами, титулованными и обычными людьми, богатыми и бедными. Арендаторы забрали себе лучшие одежды своих хозяев… Они приказывали господам становиться на колени и наливать им вино. Они хлестали их по щекам и говорили: «Мы все в равной степени люди. Какое право вы имели называть нас слугами?»25

Эти военные вожди-уравниватели, однако, были не англичанами; на самом деле они неистовствовали в районе восточного побережья Китая. В равной мере и на Востоке, и на Западе радикальные вызовы установившейся иерархии, которые мы обсуждали ранее, — такие, как оспаривание Ван Янмином идей Чжу Си в Китае 1490-х годов или оспаривание Мартином Лютером католицизма в Европе 1510-х годов, — в сочетании с процессом краха государства породили новые идеи — о равенстве людей. Впрочем, как мы увидим ниже, в XVIII веке у этих идей были очень разные судьбы.

В Китае деятельность династии Мин оказалась парализованной из-за банкротства и раскола на фракции, и, когда в 1628 году разразился голод — третий всадник апокалипсиса, — императоры, по-видимому, утратили свой небесный мандат. Восставшие все больше чувствовали, что ни один их поступок в сложившихся условиях уже не будет чрезмерным. В 1630-х годах страна распалась на владения военачальников, и в 1644 году пал Пекин. Последний император Мин повесился на одиноком дереве позади дворца. «Я слабый человек с немногими добродетелями, провинившийся перед Небом, — написал он на своей мантии. — Устыдившись перед лицом моих предков, я умираю. Сняв мою императорскую шапку и с растрепанными волосами, спадающими на мое лицо, я предоставляю восставшим расчленить мое тело. Но пусть они не причиняют вреда моему народу»26.

Его последние слова оказались напрасными. У военачальников не было больше денег, чтобы платить своим разбухшим армиям, которые были больше, нежели у европейских королей, турецких султанов или у самого минского императора, и поэтому они предоставили своим людям самостоятельно добывать деньги у мирных жителей. Армии стали грабить невинных с тех пор, как начались войны, и, вероятно, довольно рано стали практиковать все возможные вариации жестокости, лишь повторяя их в сходных обстоятельствах на протяжении последующих эпох ужасов. Однако в жестоком XVII столетии по всей Евразии злые, жадные и испуганные солдаты, похоже, дошли до новых глубин злодеяний. Имеющиеся у нас источники полны описаний пыток, массовых казней и групповых изнасилований. Когда Пекин пал, его мирные жители

«были подвергнуты жестоким избиениям, чтобы изъять все серебро, которое у них могло быть. Некоторых пытали, сжимая в тисках их пальцы или конечности, более трех или четырех раз. И некоторые тянули за собой других, из-за чего пострадали тысячи домохозяйств простолюдинов… Люди начали терять желание жить»27.

Вообще-то, насилие, вырвавшееся на волю в результате краха государства, на Западе оказалось еще хуже. Религиозные войны в Европе достигли своей ужасной кульминации в период между 1618 и 1648 годами в Германии (это была Тридцатилетняя война. — Ред.).

Из всех углов христианского мира пришли огромные армии. Получая плату нерегулярно (если вообще получали ее), они жили за счет занятой территории, вымогая все, что могли. Сохранившиеся источники полны примеров возмутительных поступков и зверств. Хорошим (или скорее плохим) примером (как и любой другой) может служить небольшой город Белиц, который в 1637 году имел несчастье оказаться на пути армии императора Священной Римской империи. Один таможенный служащий записал, что после облавы на местных жителей

«эти грабители и убийцы брали деревянную палку и засовывали ее в горло несчастным, потом ею шевелили и заливали в горло воду, добавив в нее песок и даже человеческие фекалии, и безжалостно пытали людей из-за денег. Известно, что так было с одним гражданином Белица по имени Давид Ёртель, который из-за этого вскоре умер»28.

Другая банда солдат подвесила одного жителя Белица над огнем и поджаривала его до тех пор, пока он не привел их к своим сбережениям. Но как только другая банда услышала, что их товарищи «выжарили» из него деньги, они обратно потащили его на огонь и держали его лицом в огне «до тех пор, пока он не умер от этого, и его кожа даже слезла с него, как с забитого гуся».

Историки долго подозревали, что подобные истории были религиозной пропагандой — слишком ужасной, чтобы быть правдой. Однако недавно проведенные исследования позволяют предполагать иное. Более чем 2 миллиона человек умерло насильственной смертью (цифры, сравнимых с которыми не было вплоть до мировых войн XX столетия), и, может быть, в десять раз больше умерло от голода и болезней — третьего и четвертого всадников апокалипсиса, — которые являлись вслед за армиями. Как в Китае, так и в Центральной Европе население, возможно, сократилось на треть: это была словно рукотворная Черная смерть.

Свою собственную роль сыграла и сама чума, вернувшаяся в жестоких новых разновидностях. В «Дневнике чумного года» Даниэля Дефо, составленном спустя пятьдесят лет после этих событий, в беллетризированной форме живо описаны слухи, паника и страдания, охватившие Лондон в 1665 году. Почти столь же наглядны и сообщения китайских врачей. «Иногда у всех были распухшие шейные железы, а иногда, тоже у всех, распухали лица и головы», — гласит сообщение от 1642 года из дельты Янцзы. Или же: «Иногда все страдают от поноса и перемежающейся лихорадки. Или это могут быть судороги, либо пустулы, либо сыпь, либо зудящие струпья, либо нарывы»29.

Четыре из пяти всадников апокалипсиса скакали во всю прыть, однако, как показывает рис. 9.1, коллапса в XVII столетии не произошло. Уровень социального развития продолжал расти, превзойдя уровень в сорок три балла — максимальный уровень, достигнутый Римом и Китаем династии Сун. Это произошло на Востоке в 1710 году (плюс-минус двадцать пять лет, в зависимости от точности индекса), а на Западе — в 1723 году (опять-таки где-то около того). К 1800 году и Восток и Запад вплотную приблизились к уровню в пятьдесят баллов. Так почему же, следует спросить, социальное развитие смогло переломить существовавшую историческую тенденцию?

Назад: 8. На пути к глобальным масштабам

Дальше: Закрытие степей