Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 7. Эпоха Востока

Дальше: 9. Запад нагоняет

8. На пути к глобальным масштабам

Три важных обстоятельства

Все в Китае поражало Марко Поло. Дворцы здесь были лучшими в мире, а правители — самыми богатыми. Китайские реки несли на себе больше судов, нежели все воды христианского мира, вместе взятые, и эти суда перевозили в свои города столько продовольствия, что воображение европейца отказывалось представить, что все это вообще можно было съесть. Да и сама еда была настолько изысканной, что европейцы едва могли поверить в такое. Китайские девушки отличались скромностью и благопристойностью. Китайские жены были ангелами. А иностранцы, которые испытали на себе гостеприимство куртизанок Ханчжоу, никогда их не забудут. Однако самым удивительным была китайская коммерция. «Я могу сказать вам со всей правдивостью, — рассказывал потом Марко, — что свои дела они ведут в таких колоссальных масштабах, что никто, кто об этом услышит, не сможет поверить до тех пор, пока не увидит этого сам» [с. 125 —238]1.

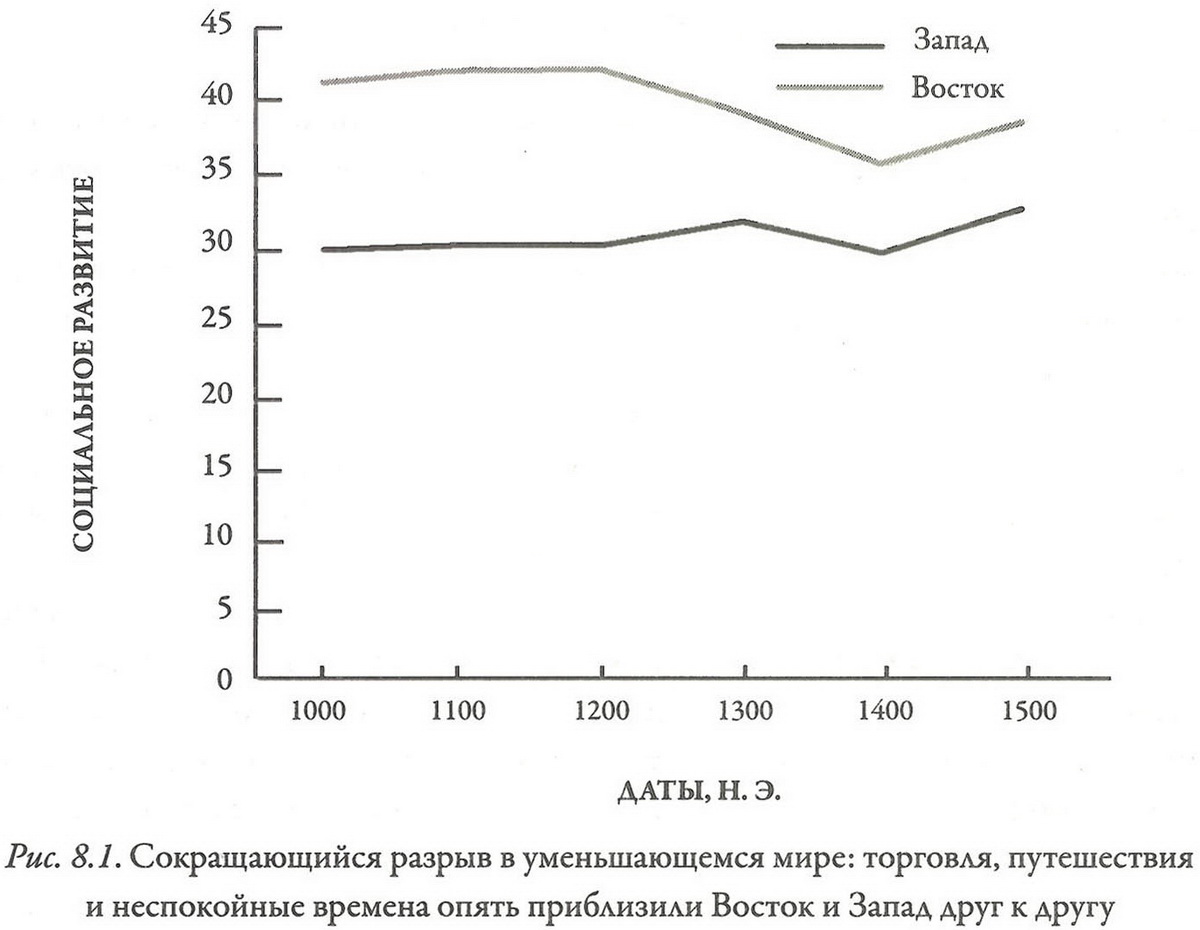

Как оказалось, это было проблемой. Когда Марко в 1295 году вернулся в Венецию, многие из тех, кто толпами приходили послушать его истории, фактически ему не верили. Однако, если не считать некоторых его преувеличений — вроде груш весом десять фунтов [около 4,5 кг], — рассказ Марко вполне согласуется с тем, что мы видим на рис. 8.1. Когда он прибыл в Китай, уровень социального развития там далеко опережал уровень социального развития на Западе.

Впрочем, было три очень важных обстоятельства, о которых Марко не знал, когда выражал восхищение, будучи на Востоке. Во-первых, превосходство Востока сокращалось, снизившись с почти двенадцати пунктов индекса социального развития в 1100 году до менее чем шести пунктов в 1500 году. Во-вторых, сценарий, предсказанный в конце главы 7, — что восточные владельцы железоплавильных заводов и фабрик положат начало промышленной революции, высвободив мощь ископаемого топлива, — не состоялся. Марко восхищался «черным камнем», что горел в очагах Китая, но он столь же сильно восхищался китайскими жирными рыбами и прозрачным фарфором. Страна, которую он описывал, при всех ее чудесах, оставалась страной с традиционной экономикой. И в-третьих, сам тот факт, что Марко вообще побывал здесь, сигнализировал о грядущем. Европейцы уже вступили на путь, который приведет их к ним. В 1492 году другой итальянец, Христофор Колумб, высадится в Америках, — даже притом, что он вплоть до дня своей смерти оставался убежден, что достиг Китая. В 1513 году Рафаэль Перестрелло, кузен Колумба, исправит семейное недоразумение, став первым европейцем, который действительно отправился в Китай морем на паруснике.

Еще три века пройдет от высадки Колумба, и Запад вновь обретет превосходство над Востоком в социальном развитии. Длительный период, рассматриваемый в этой главе, не был концом «эпохи Востока». И он не был даже началом этого конца. Но несомненно, это был конец начала данной эпохи.

Сатанинская раса

Кайфын, 9 января 1127 года. От ударов таранов и взрывов бомб стены города сотрясались. Из-за метели никто не мог на самом деле видеть, что происходит. Однако китайские защитники на крепостных валах все равно стреляли огромными железными болтами из своих гигантских арбалетов и бросали в темноту зажженный порох, надеясь поразить скрипящие осадные башни, приближавшиеся к ним. При первой атаке городских стен пали три тысячи воинов Чжурчжэньской империи — самой недавно возникшей угрозы северным границам Китая. Некоторые из них сгорели, некоторые побиты камнями, многие пронзены стрелами; но тем не менее атакующие собрали своих убитых и провели перегруппировку. Они были привычны и к худшему.

Однако внутри стен, где пала едва сотня человек, даже эта россыпь трупов нервировала защитников. Офицеров становилось все меньше, и пошли слухи. И вскоре послышались приглушенный из-за снега гул вернувшихся осадных башен и смертоносный свист еще большего количества стрел. Мы не знаем точно, каким образом началась паника, но внезапно десятки тысяч людей устремились прочь со стен, отчаянно пытаясь убежать куда-нибудь. Враги были уже внутри, они грабили, жгли, насиловали и убивали. Многие женщины во дворце утопились, чтобы не претерпеть то, что их ожидало. Но император просто ждал, когда его уведут в плен.

Падение Кайфына было травмой, которую китайцы причинили себе сами. Несмотря на экономический бум XI века, нескончаемая война против киданей на северной границе, которую вела династия Сун, приводила к постоянной утечке финансовых средств, и поэтому императоры изыскивали все новые способы «оплачивать свои счета». Поэтому, когда в 1115 году «дикие чжурчжэни» из Маньчжурии предложили свою помощь в войне с киданями, император Хуэйцзун с воодушевлением принял ее (рис. 8.2). Его должно было бы обеспокоить то, что эти чжурчжэни всего за двадцать лет из земледельцев, живших в захолустье, стали внушающими страх конниками, но этого не произошло. Хуэйцзун был знатоком музыки, известным художником и гениальным каллиграфом, но не государственным человеком. А его советники по большей части предпочитали заниматься дворцовыми интригами, нежели смотреть в лицо суровым фактам. Поддержав чжурчжэней, Хуэйцзун создал монстра, который пожрал сначала киданей, а затем и самого Хуэйцзуна. Этот монстр поглотил бы также и жалкие остатки сунского двора, если бы те не бежали на кораблях. Только в 1141 году установилась граница между чжурчжэнями, теперь правившими Северным Китаем, и намного сократившимся государством Сун, со столицей в Ханчжоу.

Падение Кайфына и нарушение торговли между севером и югом, которое последовало за этим, означало, что уровень социального развития в XII веке едва ли рос вообще. И все же, несмотря на то что социальное развитие переживало стагнацию, фактически коллапса не произошло. Кайфын быстро оправился от разграбления и даже стал на какое-то время чжурчжэньской столицей, а Ханчжоу вырос в столичный город, который произвел столь сильное впечатление на Марко Поло. Залежи каменного угля в Южном Китае были не столь богаты, как на севере, но все равно обильны, и промышленники XII века научились использовать более дешевый и более грязный каменный уголь для производства железа и даже научились извлекать медь из содержащих эти загрязнения побочных продуктов, получающихся при производстве железа. Торговля, роль бумажных денег, использование ископаемого топлива и товарное производство продолжали расти, и в 1200 году китайский промышленный взлет все еще казался столь же возможным, как и столетием ранее.

Тем, кто все это изменил, стал свирепый молодой житель степей по имени Темучин. Родившийся в морозной Монголии в 1162 году Темучин происходил из крайне неблагополучной семьи. Его отец Есугей похитил его мать Оэлун у ее жениха, сделал ей ребенка и назвал этого ребенка именем человека, которого он убил. Родители Темучина были так заняты своими делами, что как-то раз забыли ребенка, когда перекочевывали с места на место, и ждали целый год, прежде чем вернулись за ним. После того как родители женили Темучина, когда тому было 8 лет, Есугей был убит (скорее всего, это произошло не раньше). После этого его соплеменники бросили Оэлун, украли у нее скот и оставили умирать голодной смертью. Темучин поспешил вернуться домой и помогал Оэлун, охотясь на крыс. Он также убил своего старшего единокровного брата, который, по законам племени, имел право жениться на Оэлун. Затем Темучин был продан в рабство, а к тому времени, когда ему удалось бежать, его жена была похищена и, возможно, была беременна от другого мужчины. Темучин убил ее похитителей и вернул жену себе.

Темучин был суровым и жестким человеком; но, если бы он не был таким, монголы никогда не дали бы ему титул Чингисхана — «бесстрашного вождя», и он не стал бы величайшим завоевателем в истории. Не нужно быть врачом, чтобы подозревать, что на его путь к власти повлияло то, что он пережил как член своей семьи в юные годы. На этом пути Темучин выслеживал и убил своего побратима Джамуху, изменил монгольские традиции ведения войны (игнорируя права и притязания, вытекающие из родственных связей) и во всяком споре выступал против своих вздорных и любивших выпить сыновей.

Некоторым образом, немногое изменилось в степях за два предыдущих тысячелетия. Как и многие вожди до него, Чингисхан был движим отчасти страхом (боясь Китая) и отчасти жадностью (желая его богатств). Эти мотивы подтолкнули его совершать набеги на царство чжурчжэней в Северном Китае и использовать награбленное для подкупа других монгольских вождей, чтобы те последовали за ним. Однако в других отношениях многое изменилось, и даже хан не мог стать выше исторического закона, гласящего, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. На протяжении половины тысячелетия китайские, мусульманские и христианские поселенцы продвигали в глубь степей города, ирригацию и плуг. Земледельцы забирали землю у кочевников. Кочевники же получали от земледельцев знание их оружия, а также их путей, методов и привычек.

Кочевники, как обнаружилось, оказались в выигрыше. Еще раз проявили себя преимущества отсталости, и Чингисхан — самый выдающийся из всех вождей кочевников — научился настолько хорошо интегрировать инженеров — жителей городов — в свои конные армии, что мог штурмовать любые фортификации с такой же легкостью, как он мог побеждать любую армию. До своей смерти, случившейся в 1227 году, он с грабежами проделал свой путь от Тихого океана до Волги (рис. 8.3), сметая препятствия, по словам одного персидского очевидца [Йакут аль-Хамави], столь же легко, «как написанные строки стираются с бумаги»2. Там, где прошли монголы, «эти жилища стали пристанищем для сов и воронов; в этих местах совы-сипухи перекликались друг с другом, а в этих залах завывали ветры».

Чингисхану не требовался индекс социального развития, который бы сообщил ему, что Китай был «коренным месторождением» для грабежа. Насколько мы можем судить, в его намерения входило все похищать, изгонять с этой земли крестьян и превратить весь Северный Китай в зимние пастбища для своих выносливых степных пони. В 1215 году он разрушил более девяноста городов, при этом Пекин затем месяц горел. Впрочем, после его смерти в 1227 году более мудрые (китайские) советники сумели настоять на том, что было бы выгоднее оставлять крестьян на месте и облагать их налогами.

Возможность испробовать на деле эту новую политику представилась очень скоро. Невзирая на тот факт, что в итоге союза императора Хуэйцзуна с чжурчжэнями против киданей чжурчжэни разграбили Кайфын и захватили в плен императора, в 1234 году новый правитель из династии Сун предложил подобный же союз с монголами против чжурчжэней. Результат оказался даже хуже предыдущего: монголы поглотили империю чжурчжэней и поставили армии Китая на грань краха.

Лишь благодаря специфическим особенностям политики монголов империя Сун в 1230-х годах избежала падения. Когда Чингисхан в 1227 году умер, его сын Угэдэй сменил его в качестве великого хана. Однако внуки Чингисхана, озабоченные тем, кто же сменит Угэдэя, немедленно принялись маневрировать. Некоторые из них беспокоились по поводу того, что если позволить Угэдэю завоевать Китай, то в результате в его руках окажется слишком много власти, и это даст преимущество его сыну в последующей борьбе. Поэтому они заставили более мелких монгольских вождей вместо этого ратовать за гигантский набег на дальний запад. В 1237 году они отправились в путь. В результате главные орды монголов внезапно повернули в западном направлении.

Европейцы буквально понятия не имели, кто же это на них напал. Так, для английского хрониста Матвея Парижского эти захватчики представляли собой полную загадку. «Никогда, — писал он, — никто здесь не имел какого-либо рода доступа к ним, и они сами себя до сих пор не являли, дабы дать возможность что-либо знать об их обычаях и об их лицах, как это получается при обычных сношениях с другими людьми»3 [Матвей Парижский, «Английская история»]. Неправильно интерпретируя название «татары» (один из терминов, используемый в отношении монголов) как имеющее отношение к Тартару (древнегреческое название ада), Матвей задается вопросом — а не были ли «огромные орды их отвратительной сатанинской расой». Или, может быть, полагал он, они были потерянными коленами Израиля (ассирийцы в 721 году до н. э. угнали в плен 10 израильских колен (племен), и о них больше никогда ничего не слышали. Эти колена назвали «потерянными». — Пер.), которые наконец прибыли домой. Хотя и понимая, что монголы не говорили по-еврейски и, по видимому, ничего не зная о законах Моисея, Матвей Парижский решил, что он, должно быть, прав: сбившиеся с пути еще до того, как Моисей получил десять заповедей, это были евреи, которые

«последовали за чужими богами и незнакомыми обычаями, так что теперь неудивительно то, что, вследствие Божьего возмездия, они были не ведомы ни одному другому народу, их сердце и язык пришли в беспорядок, а их жизнь изменилась, став жизнью жестоких и неразумных зверей».

Некоторые христиане решили, что логичной защитой от этих потерянных колен Израиля станут избиения местных евреев. Но — что вполне предсказуемо — пользы от этого оказалось мало. Монголы победили собравшихся вместе по этому поводу рыцарей Германии и Венгрии и дошли вплоть до Вены. Однако затем, — столь же внезапно, как они покинули Китай, — они ушли, повернув своих пони назад и гоня захваченных пленников во Внутреннюю Азию. Основной целью этого европейского набега было повлиять на то, кто унаследует пост хана. И поэтому, когда 11 декабря 1241 года Угэдэй умер, Европа тут же утратила для них всю свою важность.

Когда монголы затем опять обратились на Запад, они (что было вполне практично) выбрали более богатую цель — мусульманский центр. Им потребовалось всего две недели, чтобы в 1258 году пробить бреши в стенах Багдада. Они оставили последнего халифа без еды и воды на три дня, затем бросили его на груду золота и велели ему его есть. Когда халиф этого не сделал, его с наследниками закатали в ковры и до смерти затоптали.

Наконец, в 1260 году египетская армия остановила монголов на берегах Галилейского моря (одно из названий озера Кинерет (Тивериадского) в нынешнем Израиле. — Пер.). Однако к этому времени их буйство обрекло старые центральные мусульманские земли в Иране, Ираке и Сирии на два века экономического спада. Впрочем, сильнее всего на Запад повлияло то, чего монголы не сделали. Поскольку они не опустошили Каир, он оставался крупнейшим и богатейшим городом Запада, а так как они не вторглись в Западную Европу, Венеция и Генуя по-прежнему были самыми большими торговыми центрами Запада. Да, в прежнем мусульманском центре уровень развития снизился, но в Египте и Италии он продолжал расти, и к 1270-м годам, когда Марко Поло отправился в Китай, центр Запада решительно смещался в средиземноморские земли, которые монголы пощадили.

Монголы несомненно отказались от ведения войн на Западе, когда умер еще один хан и его преемник Хубилай решил покончить с Китаем. Этого хана обессмертил английский поэт Кольридж, которому в наркотическом бреду явилось видение дворца этого правителя в Занаду. («Эти льдистые пещеры, Этот солнечный чертог…»)4 Это была самая трудная война, которую монголы когда-либо вели, и самая разрушительная. Потребовалась пятилетняя осада мощной крепости Сянян, чтобы сломить сопротивление Китая, и к тому времени, когда в 1279 году Хубилай загнал в море последнего императора-ребенка из династии Сун, та сложная инфраструктура, благодаря которой Китай оказался на грани промышленной революции, пришла в расстройство. Социальное развитие на Востоке перешло в стадию свободного падения.

Свой вклад в это определенно внесли и природные катастрофы. Кайфын был восстановлен после опустошения, учиненного чжурчжэнями, но по-настоящему начал приходить в упадок, когда Хуанхэ прорвала дамбы и были разрушены каналы, по которым в город завозились продовольствие и уголь и вывозилась произведенная в нем продукция. Однако Хуанхэ множество раз разливалась и прежде. Важное отличие состояло в том, что теперь устроенные монголами разрушения усугубили жестокости природы. В 1230-х годах за монгольскими армиями всегда следовали голод и эпидемии, которые унесли миллион людей в Кайфыне и, возможно, еще больше в Сычуани. В 1270-х годах смерть взимала еще бóльшую дань. В целом в XIII веке Китай посетили четыре всадника Апокалипсиса: миграции, крушение государства, голод и болезни, из-за чего его население, возможно, сократилось на четверть. Невзирая на восхищение Марко Поло, Китай к 1290 году больше не находился на пути к промышленному взлету. Фактически разрыв между Востоком и Западом сокращался.

Ружья, микробы и сталь

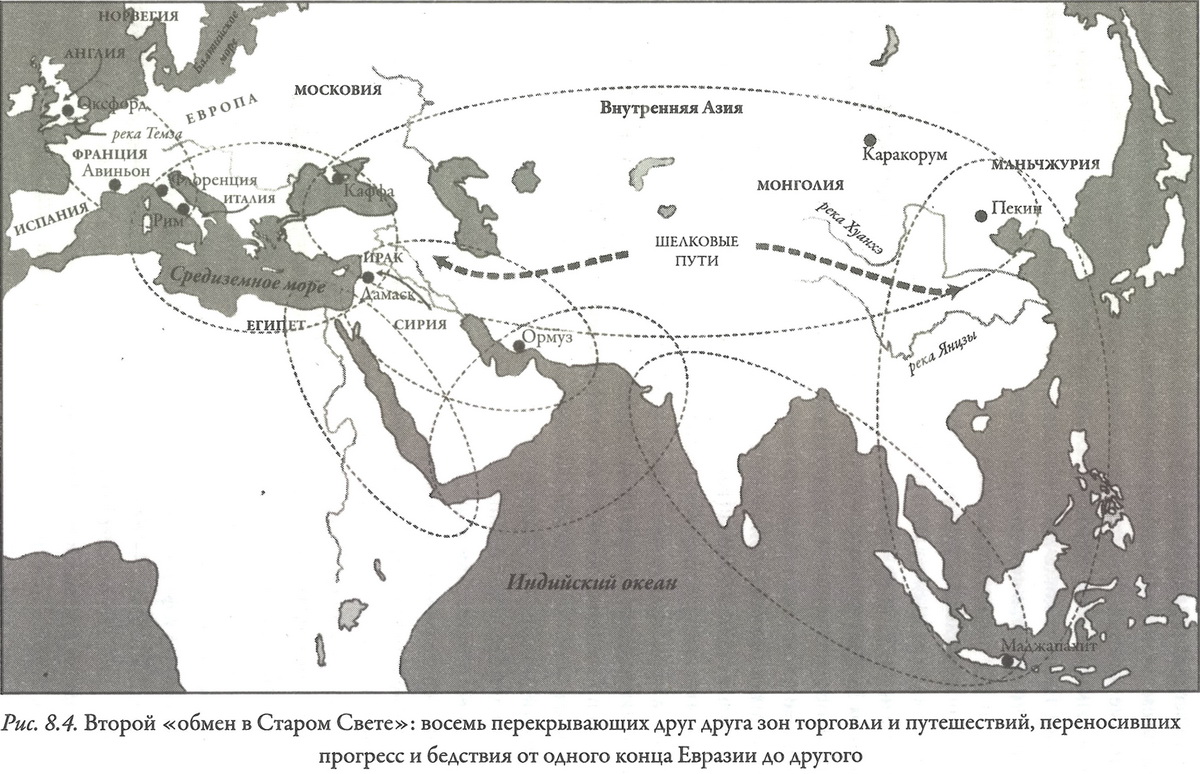

Когда в прошлом, в период с I по IV столетие н. э., социальное развитие Востока переживало спад, это было частью парадокса всеевразийских масштабов. Резкий подъем уровня социального развития в I тысячелетии до н. э. фактически привел к сокращению расстояний между центрами, и горстка путешественников, торговцев и налетчиков создала перекрывающие друг друга зоны контактов, проходящие через степи и Индийский океан. «Обмен в Старом Свете» стал следствием повышения уровня развития, но он также и породил те силы, которые смогли подорвать развитие. И когда западный центр не смог преодолеть «твердый потолок» на уровне около сорока трех пунктов, всадники апокалипсиса потащили оба центра назад.

К IX веку уровень развития на Востоке восстановился в достаточной степени для того, чтобы вызвать второй «обмен в Старом Свете». Купцы, миссионеры и мигранты пересекали степи и Индийский океан, и опять создали перекрывающие друг друга зоны контактов (рис. 8.4). Ко времени детства Чингисхана торговцы перевозили через Индийский океан уже не только предметы роскоши — такие, как пряности и шелк, — но также и продовольствие в таких больших объемах, которым позавидовали бы даже римляне. И от Ормуза в Персидском заливе до Маджапахита на Яве процветали космополитические торговые города.

Завоевание монголами степей принесло стабильность и во вторую артерию, соединяющую Восток и Запад. Хан Угэдэй, жаждавший превратить новую столицу, которую он построил в Каракоруме, в город, достойный быть столицей империи, по сообщениям, заманивал купцов тем, что платил им за их товары на 10 процентов больше той цены, которую они запрашивали. «Каждый день после еды, — писал персидский ученый Рашид аль-Дин, — он садился на стул, который ставили возле его дворца, где кучами был сложен каждый вид товара, который только можно было найти в мире»5.

Помимо торговцев в страну приезжали и священнослужители, которых привлекало спокойное отношение монголов к религии. «Так же как у Бога на руке разные пальцы, — рассказывал христианам преемник Угэдэй [Мункэ-хан], — Он дал людям разные пути»6 [Мункэ-хан, разговор с Рубруком]. Испытывая интерес к путям, этот хан в 1254 году решил провести публичные дебаты между буддистами, мусульманами и христианами. Такое могло случиться только в Каракоруме.

Чтобы посмотреть на этих ученых, собралась огромная толпа, однако данный эксперимент не увенчался успехом. В соответствии с монгольскими традициями, участникам в промежутках между дебатами подавали перебродившее кобылье молоко, и постепенно их аргументация утрачивала четкость. Алкоголь притуплял их диалектические навыки, и христиане принялись петь гимны. Мусульмане ответили на это чтением стихов из Корана, а буддисты погрузились в молчаливое созерцание. Наконец, будучи слишком пьяными, чтобы продолжать, христиане и мусульмане последовали примеру буддистов.

Несмотря на неудачу диалога между верами, люди Запада продолжали приезжать. Мусульманские торговцы привозили восточные товары в Каффу (этот город находился на месте нынешней Феодосии. — Пер.) в Крыму, продавали там их итальянцам, которые не только продавали их далее северным европейцам (китайский шелк впервые появился на французских рынках в 1257 году), но также и сами следовали за этими товарами к их источникам. Дяди Марко Поло покинули Каффу в 1260 году и продолжали свой путь, пока не достигли Пекина, а затем совершили вторую поездку в 1274 году, вместе с молодым Марко. За ними следовали миссионеры, и в 1305 году один христианский монах, только что прибывший в Пекин, мог похвастаться, что дорога через степи была более быстрой и более безопасной, нежели морской путь.

Первый «обмен в Старом Свете» протянул тоненькие ниточки от одного конца Евразии до другого. Однако второй «обмен в Старом Свете» сплел настоящую сеть контактов, по которой перемещалось достаточно много людей для того, чтобы сделать столетия после 1100 года первой истинной эпохой передачи технологий. Эта передача почти целиком шла в пользу отсталого Запада. Такая, казалось бы, совершенно очевидная вещь, как тачка, изобретенная в Китае в I веке н. э., достигла Европы лишь около 1250 года. Примерно тогда же прибыли сюда хомуты для лошадей, которые использовали в Китае с V века н. э.

Впрочем, в рассматриваемый момент самым важным переносом технологий стали дешевые железные инструменты. Они появились в Китае в VI веке до н. э. и стали обычными к I веку. Арабы узнали о чугуне к XI веку н. э., а европейцы лишь в 1380 году. Если вы когда-либо пытались перебрасывать землю без железной кирки и лопаты, то знаете, в чем тут разница. Как-то раз, когда я студентом был на раскопках в Греции, у нас потерялся ключ от кладовки, и нам пришлось начать копать без нашего набора железных инструментов. Земля кажется особенно твердой и неподатливой, когда берешься за дело подобно европейцам до 1380 года. Поэтому я могу поручиться, что второй «обмен в Старом Свете» революционизировал получение энергии на Западе.

Переносились также и информационные технологии. Китайские ремесленники впервые изготовили бумагу из коры бумажной шелковицы в 105 году н. э., а к 700 году была уже обычной бумага, изготовленная из древесной пульпы. Арабы узнали о бумаге около 750 года (как считается, после захвата китайских бумажных фабрик в Центральной Азии). Но итальянцы начали покупать ее у арабов только после 1150 года, а производить свою начали в 1276 году. К тому времени китайские издатели использовали для печатания бумажных книг гравированные деревянные пластины уже на протяжении пяти веков, и уже два века применяли наборный шрифт. Европейцы заимствовали или заново изобрели деревянные пластины около 1375 года, а наборный шрифт — примерно в 1430 году. Китайские и индийские новшества в такелаже и управлении судами также были перенесены на Запад — в Средиземноморье, — пройдя через руки арабов, в конце XII века.

Наряду со старинными технологиями — наподобие тачки — люди Запада получали также и новейшие достижения. Магнитный компас, впервые упомянутый в одном китайском тексте в 1119 году, достиг арабов и европейцев к 1180 году, а огнестрельное оружие перемещалось даже еще быстрее. Во время монгольского вторжения в Китай в XIII веке ремесленники Востока научились, как добиться, чтобы черный порох окислялся достаточно быстро, дабы он взрывался, а не просто горел, и начали использовать это злое новое ухищрение, чтобы пускать стрелы из бамбуковых трубок. Самое старое из известных настоящее огнестрельное оружие — бронзовая труба длиной в фут [30,48 см], найденная в Маньчжурии, вероятно, датируется 1288 годом. В 1326 году — едва лишь на поколение позднее — в одной рукописи из Флоренции описано огнестрельное оружие из латуни, а на иллюстрациях, изображенных в одной рукописи из Оксфорда в следующем году, показаны хотя и примитивные, но, несомненно, пушки. Первое известное использование огнестрельного оружия арабами случилось вскоре после этого — на войне в Испании в 1331 году. Скорее всего, западные европейцы узнали об огнестрельном оружии напрямую от монголов в степях, а затем от них научились его использовать испанские мусульмане. Потребовалось еще одно поколение, до 1360 года, пока эти новые шумные виды оружия проделали свой путь в обратном направлении до Египта.

На протяжении следующих нескольких столетий огнестрельное оружие изменило на Западе многое. Однако все-таки самым важным из того, что перемещалось во время второго «обмена в Старом Свете», как и во время первого, были микробы. «Цивилизацию и на Востоке, и на Западе посетила разрушительная чума, которая опустошала страны и приводила к исчезновению населения, — писал арабский историк Ибн Халдун. — Она пожрала многие блага цивилизации и стерла их с лица земли»7. Пришла «Черная смерть».

Чума, вероятно, развилась во Внутренней Азии и распространялась по шелковым путям. Один арабский ученый (который сам умер от нее) говорил, что она началась в степях около 1331 года, и в том же самом году ее эпидемия уже бушевала в средней части долины Янцзы, убив, по сообщениям, девять человек из каждых десяти. Мы не можем сейчас узнать, были это те же самые бациллы, что опустошали Евразию на протяжении следующих двух десятилетий. Но чума, упоминаемая на монгольских надмогильных камнях в 1338 и 1339 годах, почти несомненно была той же самой болезнью. В 1340 году она на несколько лет исчезла из виду, а затем — внезапно — появилась сразу повсюду. В 1345 году эта болезнь охватила китайское восточное побережье, а в следующем году монгольская армия принесла чуму в Каффу в Крыму — в тот самый город, откуда дяди Марко Поло отправились в Пекин почти за сто лет до этого. Второй «обмен в Старом Свете» совершил полный круг.

В 1347 году торговцы разнесли этот мор по всем гаваням Средиземноморья. От Англии до Ирака проявлялись классические симптомы бубонной чумы: «Внезапно под мышками или в паху, а во многих случаях в обоих этих местах появлялись опухоли, — зафиксировал один французский хронист в 1348 году, — и они были верными признаками смерти»8. Еще более смертоносной была легочная мутация чумы, распространявшаяся при кашле. «Люди выплевывали сгустки крови, и человек покрывался пятнами и умирал», — замечал один поэт в Дамаске. Он умер от чумы в 1336 году9.

Автор за автором описывают кладбища, слишком переполненные, чтобы вместить новые трупы; говорят о том, как священники падали мертвыми во время совершения заупокойной службы и как целые деревни пустели. «Души людей стали очень дешевыми, — заметил другой поэт из Дамаска. — Каждая душа стоит лишь «зернышко»10. Ужасный каламбур, — слово habbah означало и «зернышко» и «пустула» (нарыв) — первый симптом бубонной чумы.

К 1351 году эта болезнь уничтожила треть или даже половину людей Запада, проделав свой путь от Средиземноморья до окраин Московии, откуда затем умчалась обратно в Китай. В тот год «зеленоглазые христиане»11, которых император принял на службу из Внутренней Азии, чтобы воевать с повстанцами, принесли с собой чуму. Она убила половину армии, а затем ежегодно, вплоть до 1360 года, разоряла Китай. Мы не можем подсчитать размер дани, взимаемой смертью, но, очевидно, она была ужасающей.

Время, когда нечто наподобие «Черной смерти» посещает человечество, не бывает хорошим. Но трудно придумать худшее время, нежели 1340-е годы. Благоприятный период средневекового потепления подходил к концу, сменяясь тем, что климатологи часто называют «малым ледниковым периодом». От Норвегии до Китая росли ледники. Разделяющий Гренландию и Исландию Датский пролив после 1350 года регулярно замерзал. Белые медведи переходили по этому ледяному мосту в Исландию, которая теперь была достаточно холодной для них, а скандинавы покинули свои поселения в Гренландии. Балтийское море замерзало в 1303 году и вновь в 1306—1307 годах. В 1309—1310 годах покрывалась льдом также и река Темза в Англии, с ее умеренным климатом. Между 1315 и 1317 годами в Северо-Западной Европе были настолько обильные дожди, что сельскохозяйственные культуры гнили в земле, и земля эта — действительно поразительная подробность — стала настолько раскисшей, что рыцари из-за этого не могли воевать.

Когда урожаи падали, а живущие умирали, было трудно не прийти к выводу, что Бог таким образом ниспосылает нечто. В Китае местный бандитизм перерос в религиозное восстание, направленное главным образом против обосновавшихся в стране монголов. Пока чужеземный император развлекал себя игрушечными лодками и оргиями, лидеры мессианского культа объявили, что Будда вернулся, дабы исправить зло мира и препроводить всех в рай. К 1350 году империя разваливалась на части.

Мы знаем довольно мало о событиях, происходивших в старом западном центре — в Ираке, — где монгольские правители были столь же некомпетентными, что и правители Китая. Однако в Египте и Сирии чума, возможно, привела к укреплению ислама. Очевидно, не все разделяли официальную линию, согласно которой эта болезнь была средством наказания лишь неверных (для верующих смерть от нее была милостью и мученичеством). Хронист Ибн аль-Варди, например, писал следующее: «Мы просим у Бога прощения за скверные наклонности нашей души; эта чума — наверняка часть Его кары»12. Для продавцов магических средств защиты это было удачное время. Но самыми популярными реакциями на чуму были массовые моления, шествия к могилам святых и более строгие законы против алкоголя и моральной распущенности.

У многих христиан дела выглядели еще более мрачно. Бог, по-видимому, не просто делал вид, что наказывает. Как жаловался один итальянец: «Мой разум сбивается, когда я собираюсь написать эти строки, что божественная справедливость, в своей бесконечной милости, отмерялась людям»13. Однако и сама церковь выглядела расколовшейся. В 1303 году папа собственноручно избил французского короля, а потом приказал отправить его в тюрьму, и вскоре после этого папский двор переехал в Авиньон во Франции, где стал синонимом коррупции и упадка. Один папа даже запретил утверждать, что Иисус был бедным. В конце концов несколько кардиналов бежали обратно в Рим и выбрали своего папу, который вздорил с авиньонским папой по каждому мыслимому вопросу. На протяжении нескольких изнурительных лет после 1409 года фактически было трое соперничавших пап, и каждый из них претендовал на то, что является наместником Бога на Земле.

С тех пор как церковь не оправдала их надежд, люди брали инициативу в свои собственные руки. Наиболее творческими в этом отношении были флагелланты.

«Раздевшись до пояса, они собирались большими группами и отрядами и шествовали процессией через перекрестки и площади больших и малых городов. Там они вставали в круг и хлестали свои спины бичами, выражая при этом свое ликование громкими возгласами и пением гимнов… Следует добавить, что и многие благородные женщины и благочестивые матроны совершали это наказание бичами, шествуя с песнопениями по городам и церквам, подобно мужчинам»14.

Другие предпочитали более традиционные средства — такие, как истребление евреев, — даже притом (как указывал один из пап в 1348 году), что евреи умирали так же скоро, как и христиане. Но никакое из средств не срабатывало, и уровень социального развития в западном центре вокруг Средиземноморья во время этой великой чумы, которую принес второй «обмен в Старом Свете», снижался столь же быстро, как он снижался во время чумы, принесенной первым «обменом в Старом Свете». Неудивительно, что конец казался неизбежным.

Не одни и те же реки

Создается впечатление, что история повторяется. В I веке н. э. уровень социального развития Запада вырос, достигнув твердого потолка в размере около 43 баллов, уперся в него, и это вызвало коллапс в масштабах всего Старого Света, продолжавшийся сотни лет. Одиннадцать сотен лет спустя уровень социального развития Востока поднялся до того же самого уровня и вызвал сходные бедствия. Если бы инопланетяне из дальнего космоса, о которых рассказывал фон Деникен, в 1350 году вновь оказались на орбите вокруг Земли, они вполне могли бы прийти к выводу, что человеческая история оказалась замкнута в серии циклов «бум-крах», постоянно ударяясь в некий непробиваемый потолок.

Однако, подобно всем тем космонавтам, что были порождены ранее моим воображением, они бы ошиблись, поскольку при этом действовал также и другой исторический закон. Выше я комментировал, что даже Чингисхан не смог бы дважды ступить в одну и ту же реку. Не смогли бы этого сделать и всадники апокалипсиса. Центры, через которые эти всадники двигались во время второго «обмена в Старом Свете», очень сильно отличались от тех, которые они опустошили во время первого «обмена в Старом Свете». И это означало, что второй «обмен» имел последствия, очень отличавшиеся от последствий первого.

В основном очевидно, что, когда около 1200 года активизировался второй «обмен в Старом Свете», оба центра были географически больше, нежели во времена первого «обмена в Старом Свете» (рис. 8.5), и при этом «размер имеет значение». С одной стороны, центры бóльшего размера порождали и бóльшие сбои; хотя бедствия и сложно выразить в количественных показателях, однако чума, голод и миграции, начавшиеся в XIII веке, как представляется, были даже еще хуже тех, что начались во II веке. С другой стороны, бóльший размер центров также означал и бóльшую их «емкость», что позволяло лучше «поглощать» потрясения, а также наличие бóльших резервов, что облегчало восстановление. Япония, Юго-Восточная Азия, Средиземноморский бассейн и бóльшая часть Европы избежали опустошения монголами в XIII веке. Япония и Юго-Восточная Азия, кроме того, избежали «Черной смерти» в XIV веке. Да и в самом сердце Китая регион дельты Янцзы, похоже, прошел через эти катастрофы поразительно благополучно.

Также изменилась и экономическая география. Около 100 года н. э. западный центр был богаче и более развит, нежели восточный центр, но к 1200 году было верно противоположное. Теперь уже восточный центр, а не западный уперся в твердый потолок, и коммерческие сети Востока (в особенности те, что связывали Южный Китай, Юго-Восточную Азию и Индийский океан) были таковы, что все имевшееся на Западе по сравнению с ними казалось ничтожным.

Перемены в политической географии также способствовали укреплению экономики. В 100 году н. э. бóльшая часть торговли в каждом из центров происходила в границах единственной великой империи. К 1200 году уже было не так. Оба центра стали политически более сложно организованными по сравнению с древностью. И даже когда после «Черной смерти» великие империи в очередной раз консолидировали эти старые основные территории, политические отношения весьма изменились. Любой великой империи теперь приходилось иметь дело с окружающим ее кольцом государств поменьше. На Востоке эти отношения были по большей части коммерческими и дипломатическими; на Западе же они были по преимуществу связаны с насилием.

В целом эти изменения означали, что оба центра не только быстрее оправились после второго «обмена в Старом Свете», нежели от первого; но, кроме того, и само их восстановление шло по-другому.

На Западе османские турки в XIV веке быстро заново создали империю на старых основных территориях. Османы были всего лишь одним из десятков тюркских кланов, что поселились в Анатолии около 1300 года — после того, как монголы разгромили более старые мусульманские царства (рис. 8.6). Однако в течение немногих лет «Черной смерти» они уже взяли верх над своими соперниками и создали в Европе свой плацдарм. К 1380-м годам они затравили жалкие остатки Византийской империи, а к 1396 году настолько уже пугали христианский мир, что вздорившие между собой папы в Риме и Авиньоне быстро договорились объединить силы, дабы организовать против них Крестовый поход.

Закончилось это катастрофой. Но вскоре надежды христиан возродились, когда Тамерлан — монгольский вождь, по сравнению с которым Чингисхан казался приемлемой фигурой, — возглавил новое степное вторжение в пределы мусульманского мира. В 1400 году монголы уничтожили Дамаск, а в 1401 году опустошили Багдад — где, согласно сообщениям, использовали черепа девяноста тысяч его жителей в качестве кирпичей для строительства серии башен, которые они возвели вокруг руин. В 1402 году Тамерлан нанес поражение османам и бросил их султана в клетку, где тот и скончался от позора, что пребывал на всеобщем обозрении. Но затем надежды христиан рухнули. Вместо того чтобы остаться и опустошать другие мусульманские земли, Тамерлан решил, что император далекого Китая оскорбил его, и развернул своих всадников в противоположном направлении. В 1405 году Тамерлан умер в пути, когда направлялся на восток, чтобы отомстить за неуважение к нему.

Спасенные в последний момент, османы в течение двадцати лет восстановили свои прежние позиции. Но в то время как они наступали через Балканы, им пришлось усвоить некоторые тяжелые уроки. Когда монголы нанесли им поражение в 1402 году, обе армии воевали так же, как это делали степные воины на протяжении двух тысяч лет: тучи конных лучников окружали и расстреливали более медленно движущихся врагов. Европейские армии не могли соперничать в прямом столкновении с полчищами легких конников. Однако они настолько усовершенствовали свое новомодное огнестрельное оружие, что в 1444 году венгерская армия устроила османам ужасный шок. Турецкая кавалерия была остановлена огнем из небольших пушек, установленных на повозках, связанных вместе наподобие передвижных крепостей. И если бы венгерский король не скакал впереди своего войска и не дал бы себя убить, то он, вероятно, оказался бы в этот день победителем.

Турки быстро учились, и они отреагировали на это наилучшим образом — купив европейское огнестрельное оружие. Эта новая технология была дорогой. Но даже самые богатые государства Европы — такие, как Венеция и Генуя, — были нищими по сравнению с султанами. Нанимая итальянцев в качестве адмиралов и инженеров-специалистов по осадам, подготавливая из взятых в рабство христианских мальчиков элитный корпус пехоты и вербуя европейских пушкарей, османы вскоре опять стали доминировать на поле боя. Когда в 1453 году турки предприняли наступление на Константинополь, который все еще был величайшей крепостью на Земле и главным препятствием на пути турецкого могущества, они наняли венгра, лучшего пушкаря Византии. Этот пушкарь сделал для османов железную пушку, настолько большую, что она могла стрелять каменными ядрами весом в тысячу фунтов [около 450 кг]. Грохот при этом, по утверждению хронистов, был настолько сильным, что у беременных женщин из-за этого происходили выкидыши. Правда, уже на второй день эта пушка треснула, а на четвертый или пятый день стала непригодной для использования. Однако этот венгр отлил также и пушку поменьше размером и более практичную, которая успешно продолжала действовать, когда гигантская пушка отказала.

Первый и единственный раз в истории стены Константинополя не устояли. Тысячи охваченных паникой византийцев собрались в храме Святой Софии — «земных небесах, второй тверди, колеснице херувимов, престоле славы Божией»15 [Гиббон, том 6, глава 68], по словам Гиббона, — уповая на пророчество, согласно которому, когда на этот храм нападут неверные, с неба спустится ангел с мечом в руках, чтобы восстановить Римскую империю. Но ангел не пришел. Константинополь пал, и на этом, пришел к заключению Гиббон, Римская империя окончательно прекратила свое существование.

По мере того как турки наступали, европейские короли все более ожесточенно воевали как друг с другом, так и с неверными, и это вызвало настоящую гонку вооружений. В 1470-х годах в ней задавали тон Франция и Бургундия. Их пушечных дел мастера отливали пушки с более толстыми стволами, приготовляли порох в виде гранул, благодаря чему он загорался быстрее, и использовали железные ядра вместо каменных. Результатом стали меньшие по размерам, более мощные и более легко перевозимые пушки, из-за которых прежние виды огнестрельного оружия оказались устарелыми. Эти новые пушки были достаточно легкими, чтобы их можно было устанавливать на новых дорогих военных кораблях, плавающих под парусами, а не под веслами. Орудийные амбразуры в корпусе этих судов проделывались настолько низко, что железные ядра, пущенные из них, могли продырявливать вражеские корабли прямо на уровне ватерлинии.

Позволить себе приобретать подобные технологии было сложно для всех, кроме короля. В результате медленно, но верно монархи Западной Европы приобрели достаточно много нового оружия, чтобы устрашать владетельную знать, вольные города и епископов, из-за чьих запутанных и перекрывающихся между собой юрисдикций более ранние европейские государства были столь слабыми. По Атлантическому побережью короли создали более крупные и сильные государства — Францию, Испанию и Англию. В пределах этих государств королевское постановление было действительным повсюду, а от населения требовалась лояльность прежде всего стране, а не многочисленным аристократическим кланам или папам в Риме. И раз уж короли оказались в силах отодвинуть в сторону свою владетельную знать, они смогли создавать свою бюрократию, напрямую облагать население налогами и покупать больше пушек, — и это, конечно, побуждало соседних королей тоже покупать больше пушек и заставляло всех добывать все больше денег.

В очередной раз проявили себя преимущества отсталости, и в результате вышеописанной борьбы центр тяжести Запада решительно смещался в сторону Атлантики. Города Северной Италии долгое время были самой развитой частью Европы, но теперь обнаружилась невыгодная сторона именно того, что они были передовыми. Ибо славные города-государства, такие как Милан и Венеция, были слишком богаты и мощны, чтобы их можно было принудительно загнать в какое бы то ни было итальянское национальное государство; однако они были не настолько богаты или мощны, чтобы в одиночку противостоять таким подлинным национальным государствам, как Франция или Испания. Писателей — таких, как Макиавелли, — эта свобода радовала. Но чего она стоила, стало совершенно ясно, когда в 1494 году французская армия вторглась в Италию. Итальянское военное дело пребывало в упадке. Сам Макиавелли признавал, что оно находилось в таком состоянии разложения, при котором «войны начинались без страха, продолжались без опасности и заканчивались без потерь»16 [Макиавелли. «История Флоренции», кн. 5, гл. 1]. Несколько десятков современных французских пушек сметали все на своем пути. Им потребовалось всего восемь часов, чтобы сокрушить огромный каменный замок Монте-Сан-Джованни. При этом было убито семьсот итальянцев и десять французов. И итальянские города не были способны соперничать с крупными государствами, такими как Франция, по объему налоговых поступлений. К 1500 году реорганизации в западном центре шли со стороны его атлантических окраин, и направляющую роль при этом играли войны.

Напротив, в восточном центре реорганизации шли со стороны его древнего центра в Китае, и направляющую роль при этом в конечном счете играли коммерция и дипломатия, — даже когда подъем новых империй начинался в кровопролитиях столь же мрачно, как и на Западе. Чжу Юаньчжан, основатель династии Мин, вновь объединившей Китай, родился в бедной семье в 1328 году, когда происходило крушение Монгольской державы. Его родители — неквалифицированные работники-мигранты, находившиеся в бегах от сборщиков налогов, — продали четверых его братьев и сестер, поскольку не могли их кормить, и оставили самого младшего из детей, Юаньчжана, у его деда-буддиста. Этот старик в изобилии пичкал мальчика мессианскими откровениями Красных повязок — одного из многих движений сопротивления, боровшихся против монгольского владычества. Конец близок, настаивал дед, и Будда вскоре вернется из рая, дабы поразить злых. Но вместо этого летом 1344 года саранча и засуха принесли опустошение, а всю семью Юаньчжана унесла болезнь. Вполне вероятно, что это была «Черная смерть».

Подросток стал служкой в буддийском монастыре, но монахи едва могли прокормиться сами, и они отправили его заниматься нищенством или воровством. После того как он три или четыре года бродил по дорогам Южного Китая, он вернулся в этот монастырь, — как раз чтобы увидеть, как он сгорает до основания, став жертвой гражданских войн, которые сопровождали крах монгольского владычества. Поскольку ему некуда больше было идти, он присоединился к другим монахам и вместе с ними слонялся в окрестностях этих дымящихся руин и голодал.

Юаньчжан был молодой человек пугающего вида — высокого роста, безобразный и рябой. Но он также был умным, жестким и (благодаря монахам) грамотным. Короче, он был человеком такого типа, которого любой бандит захотел бы взять в свою шайку. Его приняла в свои ряды банда Красных повязок, когда проходила неподалеку. Он произвел впечатление на входивших в нее головорезов и провидцев, женился на дочери главаря и в конце концов сам ее возглавил.

За дюжину лет изнурительных военных действий Юаньчжан преобразовал свою шайку головорезов в дисциплинированную армию и вытеснил из долины Янцзы других повстанцев. И что важно — он дистанцировался от более необузданных проповедников Красных повязок и организовал бюрократию, способную управлять империей. В январе 1368 года, отметив свой сороковой день рождения, он сменил свое имя на Хун У («Огромная военная мощь») и провозгласил создание династии Мин («Сияющая») (Юаньчжан его выбрал, руководствуясь принципом монголов — давать жизнерадостные названия. — Пер.). Если судить по официальным заявлениям Хун У, создается впечатление, что вся его взрослая жизнь была реакцией на его ужасную, с оборванными корнями, жестокую юность. Он пропагандировал и поддерживал образ Китая как буколического рая со стабильными мирными деревнями, где добродетельные старцы приглядывали за самостоятельными земледельцами, где торговцы торговали лишь теми товарами, которые нельзя было изготовить на месте, и где — в отличие от собственной семьи Хун У — никто не переезжал с места на место. Хун У утверждал, что лишь немногим людям бывает нужно путешествовать более чем на 8 миль [примерно 12,9 км] от дома и что за путешествие без разрешения на расстояние более 35 миль [примерно 56,4 км] следует наказывать поркой. Опасаясь, что коммерция и деньги будут разлагающим образом влиять на стабильные отношения, он трижды издавал законы, согласно которым торговать с иностранцами могли лишь торговцы, получившие на то одобрение правительства. Хун У даже запретил иностранные духи, дабы они не соблазняли китайцев на совершение незаконных обменов. К 1452 году его наследники еще трижды возобновляли его законы и четыре раза запрещали серебряные монеты из опасения, что они сделают слишком легкой излишнюю торговлю.

«Тридцать один год я трудился, дабы оправдать мандат неба, — заявлял в своем завещании Хун У, — мучимый тревогами и страхами и не расслабляясь ни на один день»17. Нам, впрочем, остается лишь догадываться, насколько сильные внутренние конфликты испытывал его разум. По контрасту со своими монгольскими предшественниками, Хун У очень хотел выглядеть идеальным конфуцианским правителем. Однако он никогда на самом деле не запрещал иностранной торговли. А его сын Юнлэ даже расширил ее, усердно импортируя корейских девственниц для сексуальных надобностей (поскольку, как он утверждал, они были полезны для его здоровья). Однако монархи династии Мин настаивали на том, чтобы торговля оставалась под контролем государственных чиновников. Это, как они неоднократно заявляли, защищало (теоретически) стабильный социальный порядок и предоставляло иностранцам возможность продемонстрировать должное почтение. «Меня не заботят дела иностранцев, — объяснял один правитель. — Я принимаю их, поскольку они прибыли издалека и демонстрируют искренность отдаленных народов»18. Не стоит и упоминать тот факт, что эта «выплата дани» (как двор именовал торговлю с заграницей) пополняла имперские сундуки.

Вопреки всем этим разговорам, торговля процветала. В 1488 году один кореец, потерпевший кораблекрушение, наблюдал, что в гавани Ханчжоу «иностранные суда стоят так же тесно, как зубья гребня»19. Подводные археологи обнаружили, что торговые суда увеличились в размерах. А тот факт, что императоры оказывались вынуждены довольно часто возобновлять свои законы, касавшиеся незаконной торговли, в сильной степени наводит на мысль, что люди игнорировали их.

Этот коммерческий бум имел далеко идущие последствия. Вновь росли доходы крестьян, семьи увеличивались, и земледельцы массами отправлялись из своих деревень на свободные новые земли либо работать в городах. После насилий предыдущих веков местные богачи ремонтировали дороги, мосты и каналы, торговцы транспортировали по ним продовольствие, и повсюду люди спешили на рынок, продавая там то, что они могли дешево произвести, и покупая все остальное. В 1487 году один чиновник просто принимал как должное то, что люди «обращают зерно в наличные деньги, затем обращают деньги в одежду, еду и то, что им повседневно требуется… И во всем государстве нет человека, для кого это не являлось бы верным»20.

Торговля связывала воедино увеличившийся восточный центр точно так же, как война связывала между собой государства на Западе. В Японии XIV века численность населения, сельское хозяйство и финансы переживали быстрый рост, и, вопреки ограничениям со стороны династии Мин, постоянно росла торговля с Китаем. Еще более важными были торговые дела с Юго-Восточной Азией: доходы от торговли обеспечивали рост таких государств, как Маджапахит на Яве, которое доминировало в торговле пряностями. Многие местные правители стали зависеть от поддержки их тронов Китаем.

Ничто из вышеперечисленного не требовало того неослабевающего насилия, которое стало проклятием для Запада. За исключением оказавшейся бедственной попытки поддержать дружественный режим во Вьетнаме, первые монархи династии Мин вели военные действия лишь на границе со степью. Единственной реальной угрозой для династии оставались монголы. Если бы Тамерлан не умер в 1405 году, то он, вполне возможно, сверг бы династию Мин. И действительно, в 1449 году другие монгольские кланы захватили в плен одного из императоров. Однако минские императоры считали, что для ведения их степных войн им нужны не новейшие пушки, а обычные армии с огромными обозами для их снабжения. Например, когда Юнлэ вторгся в степи в 1422 году, он взял с собой 340 тысяч ослов, 117 тысяч повозок и 235 тысяч возчиков, чтобы перевозить двадцать тысяч тонн зерна, необходимого для питания его армии.

Юнлэ двигался тихо, но при этом нес «огромную палку». В 1405 году он объявил, что отправил послов «в разные зарубежные страны в Западный [Индийский] океан, дабы объявлять императорские указы и раздавать награды»21, обернув таким образом коммерцию в паутину дипломатии; однако наряду с этим он также отправил и величайший флот, который когда-либо видел мир. Для его постройки были приглашены 25 тысяч ремесленников, чтобы они соорудили огромные новые верфи в Наньцзине, имперской столице. Лесорубы в провинции Сычуань отбирали лучшие ели для мачт, вязы и кедры для корпусов судов и дубы для румпелей. Затем они сводили целые леса и сплавляли их вниз по Янцзы на верфи. Работники построили гигантские сухие доки в сотни футов длиной для постройки огромных судов. Ни одна деталь не была упущена из виду: например, даже покрывались специальной водонепроницаемой оболочкой железные гвозди.

Это был не военный флот, но он был задуман, чтобы вызывать «шок и трепет» (здесь автор проводит параллель с военной доктриной США XX века. — Пер.). Его основу составляли крупнейшие деревянные суда всех времен, длина которых достигала, возможно, 250 футов (около 76 м), а водоизмещение — двух тысяч тонн океанской воды. Во главе его находился самый большой в истории адмирал — мусульманин-евнух Чжэн Хэ. Утверждали, что он был ростом в семь футов [около 213 см] и шестьдесят дюймов [около 152 см] в окружности на уровне живота (а согласно некоторым источникам, он был ростом в девять футов [около 274 см] и девяносто дюймов [около 229 см] в окружности).

В плавание отправилось более трехсот судов, которые везли 27 870 человек. План состоял в том, чтобы внезапно нагрянуть к богатым городам, расположенным вокруг Индийского океана. Их правители, пробудившись и обнаружив, что море за окнами их дворца заполнено китайскими парусами, уплатят огромную «дань», и тем самым торговля пойдет по официальным каналам. Но это было также и замечательным приключением. Моряки, по-видимому, считали, что они оказались заброшены в сумеречную зону, где было возможно все. В Шри-Ланке (рис. 8.7) местные мусульмане показали им отпечатки ног библейского Адама, а во Вьетнаме моряки были уверены, что им удалось увернуться от «трупоголового варвара»22 — разновидности банши (фольклорный персонаж: привидение-плакальщица, чьи завывания под окнами дома предвещают обитателю этого дома смерть. — Пер.), которая была

«на самом деле женщиной, принадлежащей к роду человеческому, — с той лишь особенностью, что ее глаза были без зрачков. Ночью, когда она спит, ее голова улетает прочь и поедает тонкие фекалии человеческих младенцев. Младенцы, подвергшиеся такому пагубному воздействию, в чьи животы происходит проникновение, неизбежно умирают, а летающая голова возвращается и соединяется со своим телом, — точно так же, как была до этого. Если люди об этом узнают и дождутся момента, когда голова улетит прочь, а затем передвинут тело на другое место, то вернувшаяся голова не сможет воссоединиться со своим телом, и затем эта женщина умрет».

Однако помимо таких угроз, существовавших в их собственном воображении, моряки сталкивались лишь с немногими опасностями. Семь «флотов сокровищ», отправленных между 1405 и 1433 годами, были грандиознейшими демонстрациями государственной мощи из тех, какие только видел мир. Им пришлось трижды сражаться, чтобы обезопасить Малаккский пролив: тогда, как и теперь, это был самый оживленный в мире морской путь, и, как и теперь, он кишел тогда пиратами. Но в остальных случаях они применили силу лишь тогда, когда оказались вовлечены в гражданскую войну в Шри-Ланке. Китайские моряки гуляли по улицам Могадишо, который не впечатлил их («Если посмотришь кругом, то встречаешь только вздохи и сумрачные взгляды, — писал один из офицеров Чжэн Хэ. — Царит опустошение, во всей стране ничего, кроме холмов!»)23. Гуляли они и по улицам Мекки, которая, наоборот, произвела на них впечатление (даже притом, что другой офицер почему-то счел, что самое главное святилище ислама похоже с виду на пагоду).

Эти «флоты сокровищ» прошли в южном и западном направлениях добрые 9 тысяч миль [более 14 тыс. км]. Однако некоторые исследователи полагают, что это было лишь начало. С их компасами и картами, с танкерами, наполненными питьевой водой, и с огромными запасами продовольствия — корабли Чжэн Хэ могли идти куда угодно. И, как утверждает бывший капитан подводной лодки Гэвин Мензис в своем бестселлере «1421: год, когда Китай открыл мир», именно это они и делали. Как утверждает Мензис, офицер Чжэн Хэ Чжоу Мань, будучи заброшен в не нанесенные на карту области Тихого океана, летом 1423 года ступил на берег в Орегоне, а затем проплыл на юг вдоль западного побережья Америки. Мензис предполагает, что, несмотря на потерю одного корабля в заливе Сан-Франциско, Чжоу Мань упорствовал, держась мексиканского побережья, и добрался вплоть до Перу, прежде чем поймал ветер, подходящий, чтобы отправиться обратно через Тихий океан. В октябре 1423 года, после четырехмесячного путешествия, Чжоу Мань благополучно вернулся обратно в Наньцзин.

Обычные историки, предполагает Мензис, не заметили подвиги Чжоу Маня (равно как и даже еще более изумительные путешествия, которые предпринимали подчиненные Чжэн Хэ в Атлантический океан, на Северный полюс, в Антарктику, Австралию и Италию), поскольку официальные отчеты Чжэн Хэ исчезли в XV веке. А поскольку лишь немногие историки обладали практическими знаниями по навигации, какими обладает Мензис, они не смогли понять зацепки, скрытые в картах XV и XVI веков.

Однако историки остались непоколебимы. Мензис, допускают они, вполне прав в том, что вахтенные журналы Чжэн Хэ утрачены. Но почему, спрашивают эти историки, в громадной массе сохранившейся литературы периода династии Мин — включая не один, а два отчета очевидцев путешествий Чжэн Хэ — нигде не упоминается ни об одном из этих открытий? Каким образом, спрашивают они, корабли XV века поддерживали те скорости, которые требуются по теории Мензиса? Каким образом моряки Чжэн Хэ составляли карты побережий мира по маршруту, которым, как провозглашает Мензис, они следовали? И почему фактические свидетельства в отношении примеров китайских путешествий по земному шару, которые приводит Мензис, так плохо поддаются тщательной научной проверке?

Должен признаться, что я нахожусь на стороне скептиков. Как мне кажется, книга Мензиса «1421: год, когда Китай открыл мир» подобна книге фон Деникена «Колесницы богов». Однако, подобно предположениям фон Деникена — или, в данном случае, подобно сценарию «Альберт в Пекине» во введении к этой книге, — достоинство книги Мензиса состоит в том, что она заставляет нас задаваться вопросом: почему события не произошли таким образом? Это важный вопрос, поскольку если бы события произошли подобно тому, как это утверждает Мензис, то Запад сейчас, вполне возможно, не властвовал бы.

Чжэн Хэ в Теночтитлане

Теночтитлан, 13 августа 1431 года. У Чжэн Хэ болела голова. Он был слишком старым. И слишком большим. Весь день он посылал гонцов в горящий город, требуя, чтобы его союзники прекратили резню ацтеков. Однако когда солнце садилось в дыму, он оставил эти попытки. В конце концов, пытался говорить он себе, его нельзя винить за эту бойню. Эти люди были дикими, вульгарными, и они не ведали ни о пути, ни о Боге. Они даже едва ли знали, что такое бронза. Похоже, что они были озабочены лишь тем, чтобы вскрывать грудь своим врагам при помощи блестящих черных камней и вырывать еще бьющиеся сердца.

Чжэн и его люди, конечно, знали предания времен древней династии Шан о том, как неправедные правители много тысяч лет назад приносили в жертву людей. Известны были им и широко распространенные предположения, что здесь, за Восточным океаном, находится параллельный мир — еще более странный, чем даже земля «трупоголового варвара», — где время стояло на месте и где по-прежнему правила династия Шан. Должно быть, предполагали люди Чжэн Хэ, небеса назначили их экспедиции исполнить ту роль, которую в древности сыграла добродетельная династия Чжоу. Чжэн теперь был новым царем У, который пришел, чтобы отобрать мандат неба у злых царей этой земли и открыть путь в золотой век.

Чжэн Хэ не предполагал ничего из этого, когда император приказал ему отправиться в Восточный океан. «Плыви через Восточный океан к островам Пэнлай, — сказал Сын неба. — Со времен Первого императора Цинь люди разыскивают эти острова. Там во дворцах из золота и серебра живут бессмертные, птицы и звери там чисто белые, и там растут волшебные травы. Десять лет назад Наш адмирал Чжоу Мань был в этих волшебных местах, и теперь Мы повелеваем тебе доставить Нам травы бессмертия».

Чжэн Хэ уже повидал мир в большей мере, нежели кто-либо, живший до него. Его уже ничто более не удивляло, и если бы он столкнулся с драконами и гигантскими акулами, как рассказывали о нем старинные предания, то он просто принялся бы разбираться с этой проблемой. Но он обнаружил именно то, что и ожидал более всего с самого начала, — ничего. Сначала они прошли на север вдоль берегов Японии, даруя здешним непокорным вельможам титулы и взимая с них дань. Затем его флот два месяца, влекомый ветром, стремился вслед за без конца ускользающим голубым горизонтом, где море сливалось с небом. И когда его люди, уже готовые взбунтоваться, наконец-то увидели землю, то все, что там оказалось, — это деревья, дождь и горы. В каком-то смысле это было даже еще хуже, нежели Африка.

Прошли еще долгие недели дрейфа на юг вдоль побережья, прежде чем они обнаружили местных жителей, которые от них не убежали. На самом деле эти люди сами приплыли им навстречу и привезли с собой восхитительную еду, которую путешественники никогда прежде не пробовали. У этих гостеприимных полуголых варваров не было никаких трав бессмертия, — но, впрочем, были приятно опьяняющие травы, которые они курили. Не было у них и дворцов из серебра и золота, хотя они, кажется, говорили, что таковые есть дальше в глубине этой земли. И вот, взяв с собой лишь несколько сотен человек, из них несколько десятков конных, и зная кое-какие местные слова, Чжэн Хэ отправился на поиски бессмертных.

Порой ему приходилось сражаться, но зажигательные бомбы оказывали свое благотворное действие, и дикари редко становились на его пути. Даже когда у них осталось мало пороха, лошади и стальные мечи оказывались почти столь же эффективными. Однако наилучшим его оружием были сами туземцы. Они относились к его людям как к богам, переносили его грузы и толпами стекались, чтобы сражаться за него. Чжэн Хэ сумел последовать мудрой традиции — «использовать варваров для войны с варварами», просто подогревая у «своих» варваров, которые называли себя пурепечами, некие стародавние счеты, которые у них были с соседними варварами — ацтеками. Чжэн Хэ так и не смог разобраться, что это были за счеты, но сие было не важно: эта гражданская война между варварами шаг за шагом приближала его к бессмертным.

Лишь когда Чжэн Хэ соединился со своими союзниками у столицы ацтеков — Теночтитлана, — он в конце концов признал, что здесь не было никаких бессмертных. Теночтитлан был достаточно величественным городом, с широкими прямыми улицами и ступенчатыми пирамидами, но в нем не было совершенно белых животных, не было дворцов из серебра и золота и, несомненно, не было трав вечной жизни. На самом деле повсюду была смерть. У тысяч варваров появились омерзительные нарывы и гнойники, а их тела начинали смердеть прежде, чем они умирали. Чжэн Хэ уже не раз приходилось видеть мор, но он не видел ничего подобного этому. Однако у его людей лишь один из сотни подхватил эту болезнь — верный знак того, что Богу угодна выполняемая им задача.

До самого последнего момента оставалось неясно, что произойдет раньше в результате этого мора: то ли «свои» варвары Чжэн Хэ окажутся слишком слабыми для того, чтобы штурмовать Теночтитлан, то ли варвары-враги окажутся слишком слабыми, чтобы его защищать. Но опять-таки небо вновь решило в пользу Чжэн Хэ, и под прикрытием последних бомб и арбалетных болтов его всадники прорвались через укрепления в Теночтитлан. После яростных, но неравных уличных боев — у ацтеков были каменные лезвия и подбитые хлопком доспехи против стальных мечей и кольчуг у китайцев — сопротивление было сломлено, и пурепечи принялись терзать, насиловать и грабить. Ицкоатля, последнего царя ацтеков, они пронзили многими дротиками, когда он сражался у ворот своего дворца. Затем они бросили его в огонь, предварительно вырезав у еще живого сердце, после чего (о, ужас из ужасов!) разрубили его на части и ели куски его плоти.

Чжэн Хэ получил ответы на все свои вопросы. Эти люди не были бессмертными. И он не был царем У, положившим начало новой эпохе добродетели. Фактически оставался нерешенным лишь один вопрос — каким образом он сможет доставить все награбленное им обратно в Наньцзин.

Великие люди и идиоты, заваливающие дело

В реальности, разумеется, такой вариант развития событий не произошел, так же как и в 1848 году события происходили не так, как описано у меня в предисловии. Теночтитлан был захвачен и разграблен, и сделали это по большей части его месоамериканские соседи.

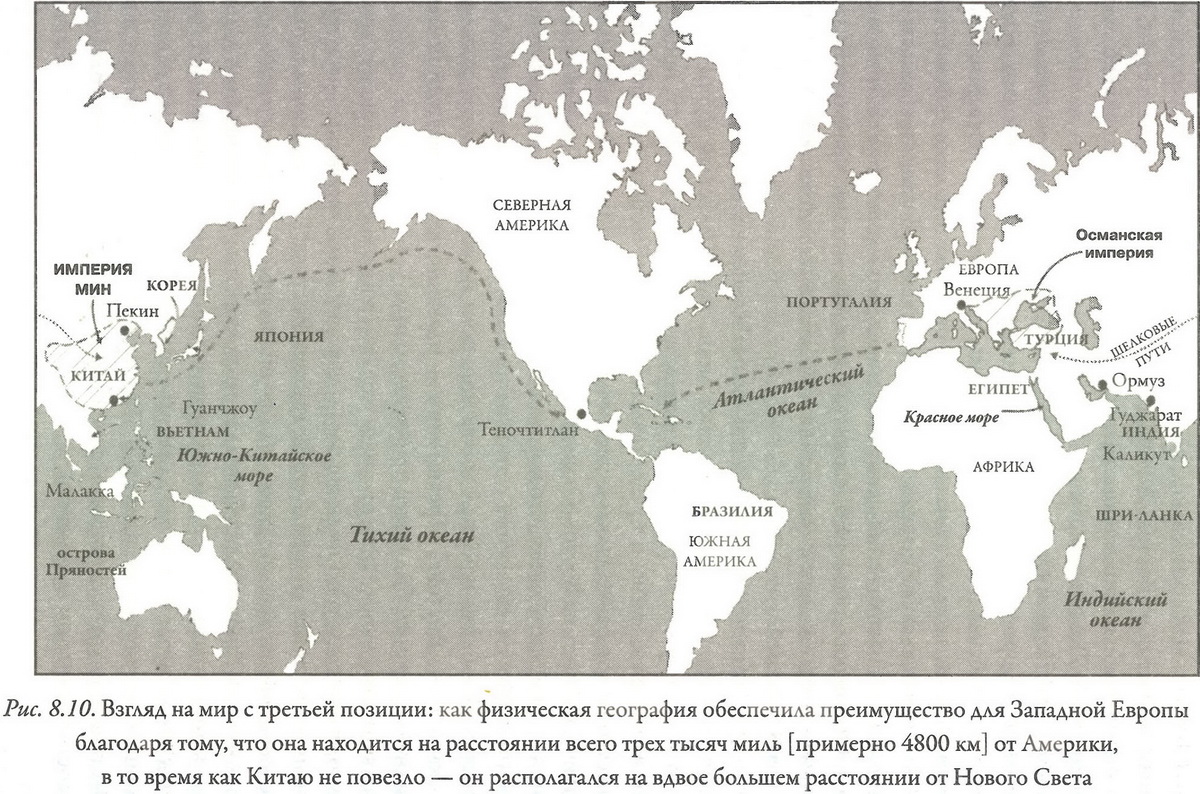

А большинство людей в Новом Свете убили импортированные болезни. Но это разграбление происходило в 1521, а не в 1431 году, и возглавлял его Эрнан Кортес, а не Чжэн Хэ. И микробы-убийцы прибыли из Европы, а не из Азии. Если бы Чжоу Мань действительно открыл обе Америки, на чем настаивает Мензис, и если бы события действительно разворачивались так, как я только что рассказал, — если бы Мексика стала частью империи Мин, а не Испанской империи, — то современный мир мог выглядеть очень даже по-другому. Обе Америки могли бы оказаться привязанными к тихоокеанской, а не к атлантической экономике. Их ресурсы могли бы послужить топливом для восточной, а не для западной промышленной революции. И скорее Альберт закончил бы свой путь в Пекине, нежели Лути — в Балморале. И Запад мог бы не властвовать.

Так почему же события произошли именно так, как они произошли в действительности?

Корабли династии Мин, несомненно, могли бы доплыть до Америки, если бы их капитаны этого захотели. В 1955 году копия судна эпохи Чжэн Хэ действительно совершила путешествие из Китая в Калифорнию (хотя это судно не вернулось назад). Еще одно судно-копия под названием «Принцесса Тайпина» в 2009 году совершало путешествие туда-обратно из Тайваня до Сан-Франциско. Оставалось не более двадцати миль до завершения обратного рейса, когда грузовое судно перерезало его пополам. Если они смогли это сделать, то почему этого не мог сделать Чжэн Хэ?

Самый популярный ответ на этот вопрос таков: события произошли именно так, как они произошли в действительности, потому что в XV веке китайские императоры утратили интерес к отправке кораблей в заморские плавания, в то время как европейские короли (во всяком случае, некоторые из них) сделались очень даже заинтересованными в этом. До некоторой степени этот ответ явно правилен. Когда в 1424 году император Юнлэ умер, то первым деянием его наследника стал запрет на дальние плавания. Как и следовало ожидать, князья Индийского океана перестали присылать дань, и поэтому следующий император в 1431 году снова отправил Чжэна в Персидский залив, но его наследник Чжэнтун снова поменял политику в обратном направлении. В 1436 году двор отклонил неоднократные запросы от верфей Наньцзина на отправку им дополнительных ремесленников, и спустя одно или два десятилетия великий флот пришел в негодность. К 1500 году ни один император уже не смог бы повторить путешествия времен Юнлэ, даже если бы и захотел.

На другом конце Евразии королевские особы вели себя прямо противоположным образом. Так, португальский принц — Генрих «Мореплаватель» выделял ресурсы на проведение исследований. Некоторые его мотивы были продиктованы простым расчетом (например, жаждой заполучить африканское золото), некоторые же были не от мира сего (например, его убежденность в том, что где-то в Африке есть бессмертный христианский царь по имени пресвитер Иоанн, который охраняет врата рая и который спасет Европу от ислама). Как бы то ни было, Генрих финансировал экспедиции, нанимал картографов и помогал проектировать новые корабли, которые отлично подходили для исследований западного побережья Африки.

Разумеется, португальские путешествия явно не всегда были безмятежными плаваниями. Открыв в 1420 году необитаемые острова Мадейра (рис. 8.8), капитан, руководивший этим путешествием (будущий тесть Христофора Колумба), выпустил крольчиху с ее потомством на острове Порту-Санту — наиболее многообещающей части данной недвижимости. Размножаясь так, как они размножаются, эти «зайчики» все съели, вынудив людей переселиться на покрытый густым лесом главный остров Мадейра («лес» по-португальски). Этот остров колонисты подожгли, из-за чего, как сообщает нам хронист, пришлось «всем их мужчинам, женщинам и детям спасаться от ярости [огня] и искать убежища в море, где они оставались по шею в воде без еды и питья в течение двух дней и двух ночей»24.

Однако, уничтожив исконную экосистему, европейцы обнаружили, что в этом новом обугленном мире отлично растет сахарный тростник, и поэтому принц Генрих выделил колонистам деньги на постройку сахарного завода. На протяжении одного поколения поселенцы завозили в эти места африканских рабов для работы на плантациях, и уже к концу XV века они экспортировали ежегодно более шестисот тонн сахара.

Отважившись продвинуться еще дальше в Атлантику, португальские моряки обнаружили Азорские острова, а продвигаясь на юг вдоль африканского побережья — достигли реки Сенегал в 1444 году. В 1473 году первый их корабль пересек экватор, а в 1482 году они достигли реки Конго. Здесь встречные ветры на некоторое время сделали дальнейшее плавание на юг невозможным, однако в 1487 году у Бартоломеу Диаша появилась идея volta do mar — «зайти с моря». Отойдя подальше в Атлантику, он поймал ветры, которые доставили его к месту на южной оконечности Африки, которое он назвал мысом Бурь (сегодня известный как мыс Доброй Надежды (что более оптимистично). Там его перепуганные моряки взбунтовались и заставили вернуться домой. Диаш не обнаружил пресвитера Иоанна, но он показал, где может проходить морской путь на Восток.

По стандартам Юнлэ, португальские экспедиции были смехотворно маленькими (в них участвовали десятки человек, а не десятки тысяч) и лишенными внушительности (кролики, сахар и рабы, а не дары от великих правителей). Однако благодаря возможности рассматривать их ретроспективно возникает искушение считать 1430-е годы одним из решающих моментов в мировой истории (и, возможно, наиболее решающих), — считать их тем поворотным пунктом, когда западное владычество стало возможным. Именно тогда технологии мореходства начали превращать океаны в магистральные пути, связующие воедино всю нашу планету. Принц Генрих ухватился за эти возможности, а император Чжэнтун их отверг. В данном случае, как нигде, историческая теория великого человека / идиота, заваливающего дело, представляется вполне подходящей: судьба планеты зависела от решений, которые принимали эти два человека.

А может быть, и нет? Дальновидность Генриха была впечатляющей, но, несомненно, не уникальной. Другие европейские монархи наступали ему на пятки. Фактически частная предприимчивость бесчисленных итальянских моряков в той же мере была движущей силой этого процесса, как и прихоти и причуды правителей. Если бы Генрих занялся коллекционированием монет, а не навигацией, то его место заняли бы другие монархи. Когда португальский король Жуан отклонил выглядевший безумным план генуэзского искателя приключений Христофора Колумба — достичь Индии, поплыв на запад, то на сцену вышла королева Изабелла Кастильская (даже притом, что Колумбу пришлось трижды объяснять ей свой план, чтобы добиться ее согласия). В том же году Колумб вернулся и объявил, что он достиг земли Великого Хана. Это было двойной путаницей (его первая ошибка состояла в том, что на самом деле это была Куба; вторая же ошибка состояла в том, что монгольские ханы были изгнаны из Китая более чем за сто лет до этого). Получив сообщения об этом новом пути, проложенном кастильцами в Азию, Генрих VII Английский запаниковал и отправил в 1497 году флорентийского купца Джованни Кабото на поиски альтернативного пути через Северную Атлантику. Кабото достиг обледеневшего (гипербола. Остров Ньюфаундленд находится в зоне тайги, и ледников там нет и тогда не было. — Ред.) Ньюфаундленда, и, подобно Колумбу, заблуждаясь от избытка энтузиазма, настаивал, что это тоже была земля Великого Хана.

По той же причине, когда мы поражаемся ошибке Чжэнтуна с сегодняшней точки зрения, нам следует иметь в виду, что, когда он в 1436 году «решил» не посылать корабелов в Наньцзин, ему было всего девять лет. Этот выбор за него сделали его советники, а их преемники повторяли его на протяжении XV века. Согласно одному повествованию, когда придворные в 1477 году вернулись к идее флотов-сокровищниц, то группировка чиновников уничтожила записи о походах Чжэн Хэ. Их предводитель Лю Дася, как нам рассказывают, объяснял военному министру, что

«походы [Чжэн Хэ] в Западный океан стоили миллионы деньгами и зерном. Более того, число людей, кто встретил [в этих походах] смерть, возможно, составляет десятки тысяч… Это было лишь проявление плохого управления, которое министры категорически не должны одобрять. Даже если старые архивы все еще сохранились, их следует уничтожить».

Поняв суть — что Лю преднамеренно «потерял» документы, — министр поднялся со своего кресла. «Ваши скрытые добродетели, господин Лю, — воскликнул он, — велики. Наверняка это место вскоре станет вашим!»25

Если бы на месте Генриха и Чжэнтуна оказались другие люди, которые принимали бы другие решения, — ход истории все равно оказался бы во многом тем же самым. Может быть, вместо того чтобы задаваться вопросом, почему конкретные принцы и императоры выбрали тот, а не другой вариант, нам следует задать другой вопрос: почему западные европейцы стали приверженцами риска как раз тогда, когда в Китае воцарился ориентированный вовнутрь консерватизм? Возможно, что причиной того, что в Теночтитлан отправился Кортес, а не Чжэн Хэ, была культура, а не великие люди или идиоты, заваливающие дело.

Возродившиеся

«В настоящий момент я почти хочу снова быть молодым человеком, — писал голландский ученый Эразм своему другу в 1517 году, — и причина тому лишь одна: я предвижу близкий приход золотого века» [Эразм. Письмо 522]26. Сегодня мы знаем этот «золотой век» под тем именем, которое ему дали французы, — Ренессанс (Возрождение). Как кое-кто считает, именно это Возрождение и оказалось той культурной силой, которая внезапно и безвозвратно обособила европейцев от остального мира и побудила людей, подобных Колумбу и Кабото, делать то, что они делали. Вот этот-то творческий гений — по большей части итальянской культурной элиты, — «впервые проявивший себя среди сынов современной Европы»27, как великолепно называл их один историк XIX века, — и отправил Кортеса по пути в Теночтитлан.

Обычно историки прослеживают истоки Возрождения в прошлом начиная с XII века, когда города Северной Италии сбросили германское и папское доминирование и внезапно стали экономическими локомотивами. Отринув свою недавнюю историю подчинения иностранным правителям, их лидеры начали задаваться вопросом, каким образом им следует организовать самоуправление своих городов как независимых республик, и все более и более склонялись к выводу, что ответы они смогут отыскать в классической римской литературе. К XIV веку, когда климат изменился и когда голод и болезни подорвали столь многое, что долго считалось несомненным, некоторые интеллектуалы развили на основе своей интерпретации античной классики свое общее представление о социальном возрождении.

Эти ученые утверждали, что Античность являлась «иным миром». Древний Рим был землей экстраординарной мудрости и добродетели (virtue). Однако между теми временами и современностью прошли варварские Средние века, которые все портили, искажали и развращали. Интеллектуалы предполагали, что единственный путь вперед для недавно освободившихся городов-государств Италии — это оглянуться назад: они должны построить мост в прошлое, чтобы мудрость древних смогла бы родиться вновь и усовершенствовать человечество.

Этим мостом должны были стать ученость и искусство. Предполагалось, что, изыскивая в монастырях утерянные рукописи и изучая латинский язык столь же тщательно, как это делали сами римляне, ученые смогут думать, как думали римляне, и говорить, как говорили они. В результате истинные гуманисты (как эти «возродившиеся» называли сами себя) смогут заново обрести мудрость древних. Подобным же образом архитекторы, обследуя римские руины, смогут научиться заново воссоздавать физический мир Античности, строить церкви и дворцы, которые должны будут формировать в высшей степени добродетельную жизнь. Художники и музыканты, у которых не имелось для изучения чего-либо оставшегося от римлян, строили догадки относительно древних образцов. А правители, жаждавшие, чтобы их считали теми, кто совершенствует мир, нанимали гуманистов в качестве советников, делали заказы художникам, чтобы те увековечивали их, и коллекционировали римские древности.

И что поразительно в отношении Ренессанса — это, казалось бы, реакционное стремление воссоздать Античность фактически породило крайне нетрадиционную культуру изобретательства и нескончаемых исследований. Разумеется, имелись и консерваторы, изгонявшие некоторых из наиболее радикальных мыслителей (таких, как Макиавелли), дабы те испили горькую чашу изгнания, и запугивавшие других (таких, как Галилей), чтобы те молчали. Но им едва ли удавалось притупить силу новых идей.

Результат оказался феноменальным. Увязывая между собой каждую отрасль учености, искусства и ремесел и оценивая их всех в свете Античности, «люди Ренессанса» — такие, как Микеланджело, — сразу же их революционизировали. Некоторые из этих изумительных личностей — такие, как Леон Баттиста Альберти, — были столь же блестящи в теоретизировании, как и в творчестве, а величайшие из них — такие, как Леонардо де Винчи, — отличились во всем, от изобразительного искусства до математики. Их творческий разум легко перемещался из студий в коридоры власти, переходя от теоретизирования к руководству армиями, исполнению официальных должностей и консультированию правителей. Так, Макиавелли не только написал труд «Государь», но также является автором прекраснейших комедий своего времени. Приезжие и иммигранты распространяли новые идеи из эпицентра Ренессанса во Флоренции вплоть до Португалии, Польши и Англии, где расцветали особенные местные ренессансы.

Это был, без сомнения, один из самых поразительных эпизодов в истории. Конечно, итальянцы эпохи Ренессанса не воссоздали Рим, и даже в 1500 году уровень социального развития Запада был все еще на целых десять баллов ниже пиковой величины, достигнутой Римом за полторы тысячи лет до этого. Теперь умели читать больше жителей Италии, нежели во времена расцвета Римской империи; но крупнейший город Европы составлял всего лишь одну десятую часть от размера Древнего Рима. Европейские солдаты, несмотря на то что они были вооружены огнестрельным оружием, должны были очень постараться, чтобы превзойти легионы Цезаря, а самые богатые страны Европы все еще оставались менее продуктивными, нежели самые богатые провинции Рима. Однако ни одно из этих количественных отличий не является непременно значимым, раз итальянцы эпохи Возрождения реально революционизировали культуру Запада настолько основательно, что в результате Европа оказалась особняком от остального мира, а западные искатели приключений вдохновились на завоевание обеих Америк, в то время как консервативные жители Востока оставались дома.

Я подозреваю, что китайские интеллектуалы удивились бы, услышав об этой идее. Я могу себе представить, как, отложив в сторону свои тушечницы и кисти, они терпеливо объясняли бы европейским историкам XIX века, которые придумали эту теорию, что итальянцы XII века вовсе не были первыми людьми, у которых их недавняя история вызывала чувство разочарования и которые ожидали найти в древности средства, позволяющие усовершенствовать современность. Китайские мыслители — как мы видели в главе 7 — совершили нечто весьма подобное на четыреста лет раньше, когда обратились к прошлому — к временам, предшествовавшим буддизму [в Китае], — дабы отыскать высшую мудрость в литературе и живописи времен династии Хань. Итальянцы сделали древность программой социального возрождения в XV веке, однако китайцы уже поступили таким образом в XI веке. Во Флоренции в 1500 году было полно гениев, легко перемещавшихся между искусством, литературой и политикой, но таким же был и Кайфын в 1100 году. Была ли широта Леонардо да Винчи на самом деле более поразительной, нежели широта Шень Ко, который писал работы по сельскому хозяйству, археологии, картографии, изменению климата, классической филологии, этнографии, геологии, математике, медицине, металлургии, метеорологии, музыке, живописи и зоологии? Столь же вольготно себя чувствующий в сфере механических искусств, как и любой флорентийский изобретатель, Шень Ко объяснял, как работают шлюзы в каналах и как используется наборный шрифт в типографиях, разработал новую разновидность водяных часов и изготовил насосы, которые осушали сотни тысяч акров болотистых земель. Такой же разносторонний, как и Макиавелли, он служил государству в должности директора астрономического бюро и вел переговоры относительно соглашений с кочевниками. На Леонардо это наверняка произвело бы впечатление.