Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 6. Замедление и снижение

Дальше: 8. На пути к глобальным масштабам

7. Эпоха Востока

Восток перехватывает лидерство

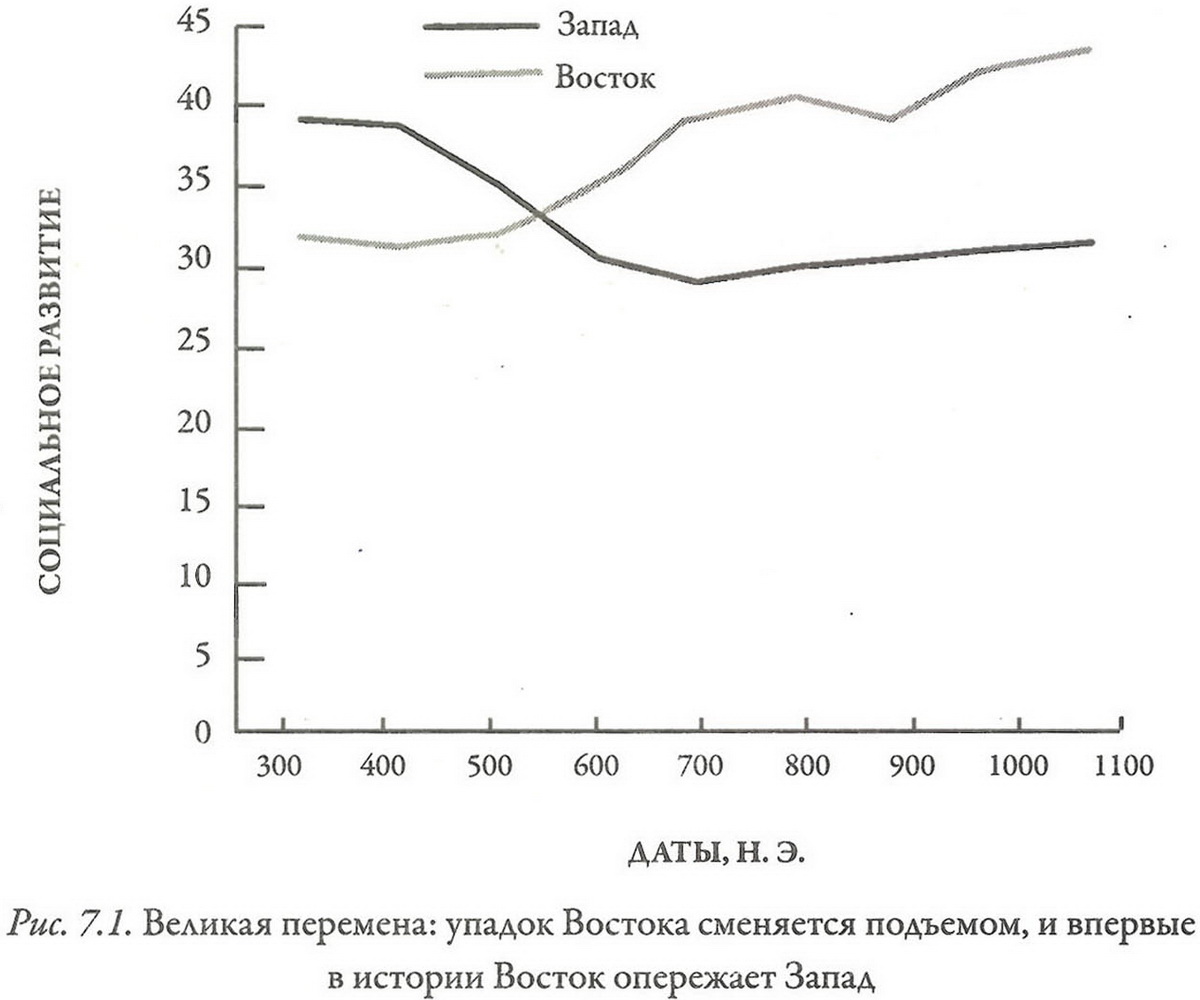

Согласно рис. 7.1, 541 год должен был бы быть одной из самых знаменитых дат в истории. В этом году (или, во всяком случае, где-то около середины VI века н. э., принимая в расчет неизбежные пределы погрешности при расчете индекса социального развития Востока достиг, а затем превзошел индекс социального развития Запада. Этот «обгон» положил конец закономерности, сохранявшейся на протяжении четырнадцати тысяч лет, и разом опроверг любую простую теорию «давней предопределенности», объясняющую, почему властвует Запад. К 700 году балл социального развития Востока был уже на треть выше, нежели балл социального развития Запада, а к 1100 году разрыв — почти 40 процентов — был больше, нежели он был до этого на протяжении двух с половиной тысяч лет (когда преимущество было у Запада).

Почему в VI веке Восток вырвался вперед? И почему показатели его социального развития так возросли на протяжении следующей половины тысячелетия, в то время как Запад в этот период стабильно оставался позади? Эти вопросы очень важны для объяснения того, почему Запад властвует теперь. При попытке дать на них ответ в этой главе мы встретимся с полным набором героев и злодеев, гениев и тех, кто заваливает дело. Впрочем, за всей этой драмой мы отыщем тот же самый простой факт, который определял различия между Востоком и Западом на протяжении истории: географию.

Война и рис

Уровень социального развития Востока начал снижаться еще до 100 года н. э. и продолжал снижаться до 400 года. К этому времени он опустился ниже, чем на протяжении предыдущих пяти столетий. Государства терпели крах, города сгорали, а миграции — из Внутренней Азии в Северный Китай и из Северного Китая в Южный Китай — вызывали потрясения всего центра. Однако именно благодаря этим миграциям началось возрождение Востока.

В главах 4-6 мы видели, как рост уровня социального развития трансформировал географию, выявляя преимущества в отсталости и открывая магистральные пути через океаны и степи. Однако с III столетия обнаружилось, что эта зависимость работала также и в обратную сторону: нисходящее социальное развитие также трансформировало географию. По мере того как римские и китайские города «съеживались» в размерах, падал уровень грамотности, слабели армии и снижались стандарты жизни, центры сокращались и географически. И именно различия процессов такого сокращения в обоих центрах по большей части объясняют, почему уровень социального развития на Востоке восстановился столь быстро, в то время как на Западе он продолжал снижаться вплоть до VIII века.

В главе 6 было также показано, что старые центральные земли восточного центра в долине Хуанхэ после 300 года раскололись на «воюющие государства», и миллионы жителей севера бежали на юг. Этот исход превратил земли южнее Янцзы из слаборазвитой периферии, которой они были во времена династии Хань, в новые передовые рубежи. Беженцы прибыли в чуждый для них ландшафт, влажный и жаркий, где их главные культуры — пшеница и просо — росли плохо, однако отлично рос рис. Бóльшая часть этих земель была слабо заселена, причем зачастую здесь жили народы, чьи обычаи и языки сильно отличались от тех, которые принесли с собой китайские иммигранты с севера. В обстановке насилия и жестокости, характерной для большинства колониальных земельных захватов, эти иммигранты, благодаря своей многочисленности и лучшей организации, постоянно и решительно вытесняли более ранних обитателей.

Между 280 и 464 годами число людей, учтенных в качестве налогоплательщиков к югу от Янцзы, возросло в четыре раза. Однако эта миграция не просто привела на юг дополнительное число людей. Она также принесла с собой новые технологии. Согласно наставлению по сельскому хозяйству под названием «Основные методы, используемые обычными людьми», к 530-м годам было известно не менее тридцати семи разновидностей риса и стала нормой технология пересадки (выращивание рассады на специальных грядках в течение шести недель, а затем перенос ее на залитые водой поля). Это была тяжелая работа, однако она гарантировала высокие урожаи. В книге «Основные методы» объясняется, как удобрения позволяют земледельцам обрабатывать поля постоянно, а не оставлять их под паром; еще там объясняется, как водяные мельницы (особенно при буддийских монастырях, которые зачастую были выстроены у быстрых горных потоков и зачастую также обладали капиталом для крупных инвестиций) удешевляют помол зерна в муку, обрушение риса и выжимку масла из семян. Результатом всего вышеописанного стало постепенное установление новых горизонтов для сельского хозяйства. Это было довольно похоже на то, что создали римляне, когда они завоевали Западную Европу в I столетии до н. э. Постепенно, на протяжении столетий сельская отсталость юга обернулась преимуществом.

Дешевое продовольствие стал дополнять дешевый транспорт. Реки Китая все еще не могли служить заменой тех водных путей, которыми Средиземноморье обеспечивало Рим. Однако мало-помалу человеческая изобретательность восполняла этот недостаток. Подводные археологи пока не предоставили статистических данных, подобных тем, которые имеются по римским кораблекрушениям. Но письменные источники позволяют предположить, что суда становились больше и быстроходнее. Весельные лодки появились на Янцзы в 490-х годах. От Чэнду до Цзянькана рис кормил растущие города. А там городские рынки стимулировали производство товарных культур — к примеру, чая (он впервые упоминается в сохранившихся письменных источниках около 270 года и к 500 году стал широко распространенным предметом роскоши). Знать, купцы и монастыри — все они богатели за счет арендных платежей, судоходства и мельниц в долине Янцзы.

Однако правящий двор в Цзянькане не богател. В этом отношении ситуация скорее напоминала не Римскую империю, а Ассирию VIII века до н. э., где плоды роста населения и развития торговли пожинали губернаторы и землевладельцы, а не государство, — конечно, до тех пор, пока Тиглатпаласар не поменял все решительным образом. Однако в Южном Китае никогда не появлялось своего Тиглатпаласара. Однажды, когда один из императоров сумел обуздать аристократию, он даже попытался заново отвоевать север. Однако подобные усилия всегда терпели крах в результате гражданской войны. Между 317 и 589 годами из Цзянькана правили (кое-как) пять последовательно сменявших друг друга династий.

Книга «Основные методы» позволяет предположить, что на севере в 530-х годах уцелело высокоразвитое сельское хозяйство. Но задолго до этого, по мере того как вылазки конных грабителей принимали широкие масштабы, постепенно приходила в упадок дальняя торговля и даже чеканка монет. Поначалу эти неурядицы вызвали еще больший политический хаос, нежели на юге. Однако постепенно новые правители начали наводить на севере порядок. Главными среди них были сяньби, происходившие с окраин степей — из Маньчжурии. Подобно парфянам, завоевавшим Иран шестью столетиями ранее, сяньби сочетали традиции кочевников и оседлых земледельцев. Из поколения в поколение они участвовали в войнах в качестве конной элиты и в то же время взимали с крестьян деньги за их защиту.

На развалинах Северного Китая сяньби учредили в 380-х годах собственное государство, получившее название Северная Вэй. Вместо того чтобы просто грабить китайскую знать, они заключали с ней соглашения, а также сохранили от прежнего «дорогостоящего» государства по крайней мере часть получающих зарплату чиновников и некоторые налоги. Это давало Северной Вэй преимущество над неорганизованными и враждующими между собой группировками, которые правили прочими государствами Северного Китая. Фактически этого преимущества для Северной Вэй оказалось достаточно, чтобы объединить весь этот регион в 439 году.

Тем не менее соглашения, которые Северная Вэй заключила с остатками старой китайской аристократии, были довольно непрочными. Большинство воинов сяньби предпочитали пасти стада, а не общаться с образованными людьми. И даже когда эти наездники переходили к оседлой жизни, они обычно строили свои собственные крепости, чтобы избежать тесного общения с китайскими земледельцами. Их государство определенно оставалось «дешевым». Пока они воевали лишь с другими северными грабительскими государствами, это было хорошо. Но когда всадники сяньби в 450 году подошли к пригородам Цзянькана, они обнаружили, что, хотя они могут выигрывать битвы и красть «все, что не прибито гвоздями», они не могли угрожать настоящим городам. Это могло сделать только подлинное «дорогостоящее» государство, обладающее кораблями, осадными машинами и системой поставок.

Цари Северной Вэй не имели возможности грабить Южный Китай, поскольку у них не было армии «дорогостоящего» государства, и они лишились возможности грабить Северный Китай, поскольку уже правили там. В результате им стало серьезно не хватать ресурсов, чтобы покупать лояльность своих сторонников. А в «дешевом» государстве это — потенциально гибельная слабость. В 480-х годах император Сяовэнь понял, что остается единственное решение: перейти к «дорогостоящему» государству, и он сделал это с лихвой. Император национализировал все земли и перераспределил их, выделив землю каждому, кто зарегистрировался в качестве налогоплательщика или несущего государственную службу. Также он, дабы заставить сяньби начать думать и действовать как подданные «дорогостоящего» государства, предпринял решительную атаку на традиции. Сяовэнь запретил сяньбийский костюм, заменял сяньбийские фамилии на китайские, потребовал, чтобы все придворные моложе тридцати лет говорили по-китайски, и переместил сотни тысяч людей в новый город, выросший на священном месте, где находился ранее Лоян.

Некоторые сяньби отказались от своей прежней жизни и вписались в жизнь правящих классов, подобно настоящим китайским аристократам. Некоторые же отказались это сделать. Войны по поводу культуры переросли в гражданские, и в 534 году Северная Вэй разделилась на Восточную Вэй (модернизированную) и Западную Вэй (традиционалистскую). Традиционалисты, державшиеся образа жизни кочевников, имели возможность продолжать привлекать всадников из степей, и вскоре могло показаться, что их военная мощь одолеет революцию, начатую Сяовэнем. Однако отчаяние — матерь изобретений. Там, где Сяовэнь пытался превратить воинов сяньби в китайских «благородных мужей», его преемники делали прямо противоположное: они предоставляли китайским солдатам временное освобождение от налогов, назначали знатных китайцев на должности военачальников и разрешали китайским воинам брать сяньбийские имена. Крестьяне и образованные люди научились воевать и в 577 году низвергли оппозицию. Это был долгий и запутанный процесс, но все-таки в конце концов восторжествовал один из вариантов того, что было задумано Сяовэнем.

Результатом стала резкая поляризация Китая. На севере «дорогостоящее» государство (после военного переворота, произошедшего в 581 году, переименованное по имени новой династии в государство Суй) с мощной армией главенствовало над фрагментированной и истощенной экономикой, а на юге фрагментированное государство со слабыми учреждениями пыталось, но по большей части неудачно, прибрать к рукам богатства переживающей бум экономики.

Эта ситуация кажется совершенно дисфункциональной; однако фактически она была идеальной для быстрого роста уровня социального развития. В 589 году Вэнь-ди, первый император династии Суй, построил флот, захватил долину реки Янцзы и отправил огромную армию (возможно, в полмиллиона человек) на Цзянькан. Из-за колоссального военного дисбаланса между севером и югом город пал за несколько недель. Когда знатные лица Южного Китая поняли, что Вэнь-ди действительно намерен обложить их налогами, они принялись в массовом порядке восставать. По сообщениям, они потрошили — и даже ели — назначенных от династии Суй губернаторов, но в течение года были разбиты. Вэнь-ди завоевал Южный Китай, обойдясь без тех изнурительных войн, что разрушали экономику у него на севере. Началось стремительное возрождение Востока.

Мир у Цзэтянь

Воссоздав единую огромную империю, династия Суй разом осуществила две вещи. Во-первых, это позволило сильному государству, располагавшемуся в Северном Китае, прибрать к рукам новые экономические рубежи на юге. Во-вторых, это позволило экономическому буму на юге распространиться по всему Китаю.

Это не всегда делалось преднамеренно. Когда императоры Суй строили величайший памятник своей эпохи — Великий канал длиной 1500 миль [более 2400 км] и шириной 130 футов [около 39 м], который соединил Янцзы с Северным Китаем, им нужна была супермагистраль, чтобы перемещать с места на место армии. Однако при жизни всего одного поколения этот канал стал экономической артерией Китая. По нему перевозился рис с юга, чтобы кормить северные города. «Прорезав насквозь горы Тайхан, — были склонны сетовать ученые VII века, — [династия] Суй причинила народу невыносимые страдания». Однако они же признавали, что этот канал «обеспечил народу бесконечные выгоды… Преимущества, которые он приносит, безусловно огромны»!1

Великий канал функционировал как рукотворное Средиземное море, изменив географию Востока. Он наконец-то дал Китаю нечто вроде того водного пути, которым обладал Древний Рим. Дешевый южный рис питал урбанистический взрыв на севере. «Сотни домов, тысячи домов, — как шахматная доска», — писал поэт Бай Цзюйи о Чанъане, который вновь стал столицей Китая. Город раскинулся на площади в 30 квадратных миль [около 77,8 км2], «похожий на огромное поле, засаженное рядами капусты»2. Миллион жителей Чанъаня толпился на обсаженных деревьями бульварах, которые были в пять раз шире Пятой авеню в Нью-Йорке. И Чанъань не был единственным в своем роде. Лоян был, вероятно, в половину его размера, а в десятке других городов численность населения достигала ста тысяч человек.

Однако восстановление Китая было чем-то вроде палки о двух концах, поскольку слияние мощи северного государства и южных рисовых передовых рубежей было двойственным процессом. С одной стороны, растущая бюрократия организовала городские рынки и обеспечивала порядок на них, и это обогащало земледельцев и купцов и способствовало росту уровня социального развития. С другой стороны, чрезмерное администрирование тормозило развитие, поскольку из-за регулирования каждой мелочи в торговле у земледельцев и купцов были связаны руки. Чиновники устанавливали цены, указывали людям, когда им покупать и продавать, и даже определяли, как могут жить купцы (они, например, не могли ездить верхом на лошадях; это было «слишком жирно» для простых торгашей).

Государственные служащие регулярно отдавали приоритет политике над экономикой. Вместо того чтобы разрешить людям покупать и продавать недвижимость, они сохранили систему, созданную Сяовэнем: вся земля считалась государственной, и земледельцы получали ее только в аренду. Это заставляло крестьян регистрироваться в качестве налогоплательщиков, а также позволяло контролировать могущественных землевладельцев. Однако из-за этого все погрязало в бюрократической волоките. На протяжении многих лет историки подозревали, что данные законы о земле сообщают нам скорее об идеологии, нежели о реальности; наверняка, рассуждали эти ученые, никакое государство до Нового времени не могло столь много заниматься бумажной работой. Однако документы, сохранившиеся благодаря сухости климата в Дуньхуане, на краю пустыни Гоби, показывают, что управляющие VIII века действительно следовали правилам.

Земледельцы, землевладельцы и спекулянты, конечно, изыскивали способы обходить регулирующие правила. Однако чиновники гражданских служб неуклонно увеличивали горы документов, которые надо было заполнять. И у них происходила своя собственная революция. Теоретически экзамены для поступающих на государственную службу должны были сделать китайских административных работников наилучшими еще со времен династии Хань. Но на практике аристократическим семьям всегда удавалось превратить занятие высоких должностей в привилегию по праву рождения. Однако в VII веке результаты экзаменов реально стали единственным критерием для достижения успеха. Поскольку мы предполагаем (как это делает большинство людей), что сочинение стихов и цитирование классической литературы являются лучшим из того, чем можно руководствоваться при поиске административных талантов, то в отношении Китая можно справедливо утверждать, что там были разработаны наиболее рациональные из известных в истории процедур отбора на государственную службу.

По мере того как постепенно ослабевало засилье старой аристократии на высших должностях, административные назначения стали самым верным путем к богатству и влиянию для представителей знати, и поэтому ужесточилась конкуренция за возможность поступить на государственную службу. В некоторые годы экзамены сдавал менее чем один кандидат из ста. Существовало множество историй — как печальных, так и комических — о людях, вновь и вновь проходящих эти испытания на протяжении десятилетий. Амбициозные семьи нанимали педагогов, — во многом так же, как они делают и в наши дни, чтобы их тинейджеры смогли выдержать экзамены, на которых отсеиваются абитуриенты в самые престижные университеты. Недавно изобретенные печатные станки в больших количествах печатали тысячи книг с примерными вопросами. Некоторые кандидаты надевали «рубашки для списывания», на подкладке которых были написаны образцовые сочинения. Поскольку общие результаты экзаменов очень сильно зависели от качества литературных сочинений, каждый молодой человек спешно становился поэтом. А поскольку поэзией стало заниматься много тонких умов, то это время стало золотым веком китайской литературы.

Экзамены привели к беспрецедентной социальной мобильности среди образованной элиты. Некоторые историки говорят даже о подъеме некоего рода «протофеминизма», — по мере того как эта новая открытость распространялась и на отношения полов. Правда, нам не следует преувеличивать эту тенденцию. Рекомендации женщинам в «Наставлениях деда своей семье» — одной из самых широко распространенных книг VIII века из числа дошедших до нас — никого не шокировали бы и тысячей лет ранее.

Жена служит своему мужуТакже, как она служила своему отцу.Ее голос не должен быть слышным,А ее тело или тень тела не должны быть видны.Она не должна разговариватьНи с отцом своего мужа, ни с его старшими братьями3.

С другой стороны, новые правила в отношении природных способностей и либеральные (во всяком случае, по сравнению с конфуцианскими идеями) установки буддизма в отношении способностей женщин дали самым богатым женщинам возможность игнорировать инструкции дедов. Возьмем, к примеру, У Цзэтянь, которая сначала была монахиней, а затем, в тринадцатилетнем возрасте, попала в гарем императора Тайцзуна в качестве наложницы, а позднее стала младшей женой его сына. (После смерти Тайцзуна в 649 году она, по обычаю того времени, была отправлена монахиней в буддийскую обитель, чтобы кончить свои дни с обритой головой. Однако и в монастыре У не прерывала связи с сыном и наследником Тайцзуна, императором Гаоцзуном. В конце концов Гаоцзун увез ее из монастыря в свой гарем, после чего она и стала его младшей женой.) У умело манипулировала своим легкомысленным мужем и, как говорили, правила «из-за бамбуковой ширмы». А когда ее муж, очень кстати, умер в 683 году, У якобы отравила законного наследника, а затем сместила двух своих собственных сыновей (одного после шести недель, а другого после шести лет правления). В 690 году У отодвинула в сторону бамбуковую ширму и стала единственной женщиной, которая когда-либо сидела на китайском троне законным образом.

Некоторым образом, У была первой протофеминисткой. Она учредила исследовательское учреждение, задачей которого было написание «Сборника биографий известных женщин», и скандализировала консерваторов, когда сама возглавила процессию женщин к горе Тай, чтобы совершить там самый священный ритуал Китая — жертвоприношение небесам. Впрочем, ее сестринское отношение к женщинам имело свои пределы: в то время, когда У маневрировала, прокладывая себе путь наверх, старшая жена ее мужа и его любимая наложница однажды стали для нее угрозой. У (опять-таки якобы) задушила своего собственного ребенка, свалила это на своих соперниц, а затем наказала их. Им отрубили руки и ноги, а затем утопили их в бочонке с вином.

Буддизм У был столь же противоречивым, как и ее протофеминизм. Она была, несомненно, набожной, и однажды запретила мясные лавки, а в другой раз сама отправилась за границы города Чанъань, чтобы встретить одного монаха, вернувшегося из Индии, где он собирал священные тексты. Однако в то же самое время она беззастенчиво эксплуатировала религию в политических целях. В 685 году еще один монах — ее любовник — «нашел» текст под названием Сутра Великого Облака, где предсказывалось возвышение некоей женщины, столь достойной, что она станет владычицей мира. У приняла титул Майтрея (грядущего Будды) Несравненная. Согласно легенде, лицо у прекрасной статуи Будды Майтрея в городе Лунмэнь (рис. 7.3) напоминает лицо У Цзэтянь.

У императрицы У были столь же сложные отношения и с государственными чиновниками. Она была поборницей экзаменов для поступающих на государственную службу, отдавая им предпочтение перед семейными связями. Однако конфуцианские ученые — «благородные мужи», чье доминирование семейные связи гарантировали, страстно ненавидели свою женщину-правительницу, и ее ответные чувства были такими же. У проводила чистки среди ученых, которые отплатили ей тем, что в написанной ими официальной истории страны сделали ее образцом того, как было плохо и неправильно, когда на самом верху находилась женщина.

Но даже они не могли замолчать блеск ее правления. Она располагала миллионной армией, а также ресурсами, позволявшими отправлять ее далеко в глубь степей. Эта армия — похожая скорее на римскую, нежели на ханьскую, — набиралась по большей части в самой империи, а офицеры ее были из знати. Она могла внушать страх внутренним соперникам, но при этом тщательно разработанные меры предосторожности обеспечивали сохранение лояльности ее командиров. Любого офицера, который перемещал даже десять человек без разрешения, ожидал год тюрьмы. А тот, кто перемещал без разрешения полк, рисковал быть удушенным.

Армия распространила владычество Китая в северо-восточном и юго-восточном направлениях, а также в Центральной Азии дальше, нежели когда-либо ранее, и даже совершила в 648 году интервенцию в Северную Индию. А «мягкое» влияние Китая распространялось еще шире. Во II—V веках Индия по своей притягательности в качестве центра культуры затмевала Китай. Индийские миссионеры и торговцы распространяли буддизм вдаль и вширь, а элита вновь образующихся государств в Юго-Восточной Азии заимствовала индийскую одежду и письменность, равно как и религию. Впрочем, к VII веку начало также ощущаться и китайское влияние. В Юго-Восточной Азии развивалась своеобразная индокитайская цивилизация. Китайские школы буддизма оказывали обратное влияние на мысль в Индии, а правящие классы формирующихся государств Кореи и Японии заимствовали свой буддизм целиком из Китая. Они копировали у китайцев одежду, планировку городов, кодексы законов и письменность. Кроме того, чтобы подкрепить свою власть, они провозглашали, что правят с одобрения правителей Китая и происходят от них.

Отчасти притягательность китайской культуры объяснялась ее открытостью иностранным идеям и способностью смешивать их в нечто новое. Многие из самых могущественных людей в мире императрицы У могли проследить свое происхождение от степных кочевников, которые некогда мигрировали в Китай, и они поддерживали свои связи со «степной магистралью», связывавшей Восток и Запад. Танцоры и лютни из Внутренней Азии были в моде в Чанъане, где модницы носили персидские платья с туго зашнурованным корсажем, плиссированные юбки и огромные, измеряемые ярдами [ярд — 91,4 см] вуали. Истинные законодатели моды в качестве привратников использовали только «дьявольских рабов» из Восточной Африки. «Если они не умрут, — холодно замечал один из их владельцев, — то их можно держать у себя, и если их держать долгое время, то тогда они начинают понимать язык человеческих существ, хотя сами говорить на нем не могут»4.

Отпрыски великих домов Китая ломали себе кости, играя в поло — игру кочевников. Все учились сидеть в центральноазиатском стиле — на стульях, а не на циновках. Модные дамы «тусовались» в святилищах экзотических религий, таких как зороастризм и христианство, занесенных на Восток центральноазиатскими, иранскими, индийскими и арабскими купцами, которые стекались в китайские города. Проведенное в 2007 году исследование ДНК позволило предположить, что некий Юй Хун, похороненный в 592 году в Тайюане, в Северном Китае, на самом деле был европейцем (впрочем, остается неясным, сам ли он проделал весь этот путь от западного края степей до восточного, или же это перемещение, и более медленно, совершили его предки).

Мир императрицы У Цзэтянь был результатом объединения Китая в 589 году, в результате чего юг оказался под властью мощного государства, и происходившее на юге экономическое развитие получило возможность распространиться на новые обширные пространства. Это объясняет, почему уровень социального развития Востока рос так быстро. Однако это лишь наполовину объясняет то, почему около 541 года баллы у Востока и Запада сравнялись. Для получения полного ответа нам также необходимо знать, почему уровень социального развития Запада продолжал снижаться.

Последний из своего рода

Внешне в VI веке восстановление Запада представлялось как минимум столь же вероятным, что и восстановление Востока. В каждом из центров огромная древняя империя развалилась, оставив после себя империю меньших размеров, которая претендовала на то, чтобы законным образом властвовать над всем данным регионом, и скопление «варварских» царств, которые игнорировали эти притязания (рис. 7.4). После бедствий V века Византия укрепила свои границы и наслаждалась относительным спокойствием. К 527 году, когда на трон взошел новый император по имени Юстиниан, все показатели были позитивными (ничто не предвещало неприятностей).

Историки часто называют Юстиниана последним из римлян. Он правил с неистовой энергией: проводил проверку и переустройство административного аппарата, укреплял налоговую систему и перестраивал Константинополь (великолепная церковь Айя-София [Святой Софии] является частью его наследия). Он трудился как демон. Некоторые критики настаивали, что он на самом деле был демоном: подобно какому-нибудь голливудскому вампиру, заявляли они, он никогда не ел, не пил и не спал, притом его сексуальные аппетиты были громадны. Некоторые даже утверждали, что видели, как его голова отделялась от тела и летала вокруг него, когда он по ночам бродил по коридорам.

Согласно сплетням, Юстинианом руководила главным образом его жена Феодора (рис. 7.5), чья репутация была даже еще хуже, нежели у У Цзэтянь. До брака с Юстинианом Феодора была актрисой (во времена античности — зачастую эвфемизм для проститутки). Ходили слухи, что она была еще более сексуально активной, нежели он сам, — что как-то раз она переспала со всеми гостями на званом обеде, а затем, когда силы их иссякли, пропустила через себя тридцать их слуг и что она, бывало, жаловалась на то, что Бог дал ей только три отверстия. Как бы то ни было, но императрицей Феодора была настоящей. Например, когда в 532 году аристократы, выступавшие против налогов, установленных Юстинианом, попытались использовать мятежных спортивных фанатов (команды болельщиков на ипподроме в то время часто использовались и в политических целях. — Ред.), чтобы его свергнуть, именно Феодора удержала его от бегства. «Каждый рожденный должен умереть, — заявила она, — но я не доживу до того дня, когда люди не будут называть меня «ваше величество». Если ты ищешь безопасности, о муж, — это легко… но я предпочитаю старую поговорку: лучший цвет для савана — пурпурный [цвет царей]»5. Юстиниан собрался с духом, пустил в ход армию и никогда больше не вспоминал об этом случае.

В том же году Юстиниан отправил своего полководца Велизария отобрать Северную Африку у вандалов. За шестьдесят пять лет до этого брандеры развеяли вместе с дымом надежды Византии вернуть Карфаген. Однако теперь настала очередь вандалов потерпеть крах. Велизарий прошел через Северную Африку, а затем добрался до Сицилии. Здесь таким же образом были разгромлены готы, а Рождество 563 года этот полководец Юстиниана отпраздновал в Риме. Все шло превосходно. Однако когда в 565 году Юстиниан умер, этот процесс обратного отвоевывания заглох, империя была банкротом, а уровень социального развития Запада опустился ниже уровня социального развития Востока. Что же пошло не так?

Согласно Прокопию, секретарю Велизария, который оставил после себя текст под названием «Тайная история», всему виной были женщины. Прокопий предложил замысловатую теорию заговора, достойную пера государственных чиновников-конфуцианцев в царствование императрицы У Цзэтянь. По словам Прокопия, Антонина — жена Велизария — была лучшей подругой императрицы Феодоры и ее партнершей в сексуальных оргиях. Чтобы отвлечь внимание Юстиниана от слишком близких к истине сплетен об Антонине (и себе самой), Феодора дискредитировала Велизария в глазах Юстиниана. Юстиниан, которого уверили, что Велизарий злоумышляет против него, отозвал его. Это привело лишь к тому, что византийская армия, оставшись без своего полководца, потерпела поражение. Юстиниан отослал Велизария обратно, чтобы тот спасал положение. Затем его паранойя еще более усилилась, и он повторил весь этот дурной цикл несколько раз.

Сколь много истины в этой истории Прокопия — можно лишь догадываться. Однако реальное объяснение провала вышеописанных попыток отвоевать потерянное, по-видимому, состоит в том, что, несмотря на черты сходства у восточного и западного центров в VI веке, различия между ними были куда важнее. Стратегически положение Юстиниана было почти что противоположным положению Вэнь-ди, когда тот объединял Китай. В Китае все северные «варварские» царства к 577 году образовали единое целое, и это Вэнь-ди использовал, чтобы одолеть богатый, но слабый юг. Юстиниан же, напротив, со своей богатой Византийской империей пытался победить множество по большей части бедных, но сильных «варварских» царств. В итоге воссоединение центра за одну кампанию, как это в 589 году сделал Вэнь-ди, было невозможно.

Юстиниан также имел дело с Персией. На протяжении столетия из-за серии войн с гуннами, конфликтов из-за налогов и религиозных переворотов Персия не проявляла существенной военной активности [в отношении Византии]. Однако перспектива восставшей из пепла Римской империи потребовала от нее действий. В 540 году персидская армия прорвала ослабленную оборону Византии и грабила Сирию, вынудив Юстиниана вести войну на два фронта (и отзыв Велизария из Италии, вероятно, связан с этим обстоятельством в куда большей степени, нежели с какими угодно интригами Антонины).

И как будто этого было недостаточно, в 541 году появились известия о новой неприятной болезни в Египте. Людей лихорадило, и у них распухали пах и подмышки. В течение дня или около того возникшие опухоли чернели, и больные впадали в кому и бредили. Через день-два большинство жертв умирало в мучениях.

Это была бубонная чума. Годом позже эта болезнь достигла Константинополя, и ее жертвами стали, вероятно, где-то сто тысяч человек. Риск смерти был столь велик, что епископ Иоанн Эфесский объявил, что «никому не следует выходить из дверей дома без таблички с его именем на шее»6.

Жители Константинополя говорили, что чума пришла из Эфиопии, и большинство историков с этим согласны. Ее бациллы, вероятно, развивались задолго до 541 года в районе Великих Африканских озер и стали эндемичными обитателями блох, живших на черных крысах в высокогорьях Эфиопии. За эти годы торговцы Красного моря, должно быть, перевезли множество эфиопских крыс в Египет. Однако поскольку блохи — носители чумы становятся по-настоящему активными только при температурах от 59 до 68 °F [от 15 до 20 °С], то жара в Египте создавала — по-видимому, вплоть до конца 530-х годов — эпидемиологический барьер.

То, что случилось затем, является предметом споров. Годичные кольца на деревьях указывают на несколько лет необычного холода, а византийские и англосаксонские наблюдатели небес зафиксировали огромную комету. Некоторые историки полагают, что ее хвост создал пылевую завесу, которая вызвала снижение температур, что позволило чуме выйти на простор. Другие же ученые по-прежнему считают, что пылевые завесы и вулканы не имеют никакого отношения к делу.

Однако когда все сказано и сделано, ни кометы, ни стратегия, ни даже свободные нравы сами по себе не были причиной того, что в VI веке уровень социального развития Запада снижался. Фундаментальный контраст между Востоком и Западом, который и определил то, каким образом потрясения войн и болезней повлияли на развитие, состоял в географии, а не в людях. Экономика при Юстиниане работала как часы: египетские и сирийские земледельцы производили больше продукции, нежели когда-либо, а купцы по-прежнему перевозили зерно и оливковое масло в Константинополь. Однако на Западе не было ничего подобного бурно развивающимся «новым окраинам» на Востоке с их рисовыми полями. Когда Вэнь-ди завоевал Южный Китай, он дислоцировал там войска численностью по крайней мере в 200 тысяч человек; Юстиниан же в 551 году — в самый разгар своей италийской войны — смог найти лишь 20 тысяч. Победы Вэнь-ди предоставили в его распоряжение огромные богатства Южного Китая; Юстиниан же в результате своих побед завоевал лишь более бедные и зачастую разоренные войнами земли. Возможно, что воссоединенная Римская империя, будь у нее время, смогла бы на протяжении жизни нескольких поколений опять превратить Средиземноморье в торговую супермагистраль, открыть для себя новые экономические рубежи и развернуть социальное развитие в противоположном направлении. Но Юстиниану такой роскоши не предоставилось.

География была причиной тому, что героические, тщетно-великолепные попытки Юстиниана отвоевать потерянное были обречены еще до их начала. Его старания, вероятно, лишь усугубили эту обреченность. Его войска превратили Италию в опустошенную землю, а снабжавшие их продовольствием торговцы разносили крыс, блох и смерть по Средиземноморью. После 546 года чума утихла, но ее бациллы «укоренились», и вплоть до примерно 750 года не проходило года, чтобы болезнь не вспыхнула где-нибудь. Население, возможно, сократилось на треть. Как и за четыреста лет до этого, когда «обмен в Старом Свете» дал волю эпидемиям, массовая смертность первоначально стала благом для некоторых людей. Поскольку работников стало меньше, то возросла заработная плата у тех, кто выжил. Конечно, такое развитие событий сделало времена труднее для богатых (епископ Иоанн Эфесский в 544 году в своей примечательно нехристианской по сути реплике сетовал, что в результате всех этих смертей стоимость стирки стала просто возмутительной). Юстиниан ответил на это «замораживанием» зарплат на том их уровне, который был до чумы. Это, по-видимому, ни к чему не привело. Земли забрасывались, города съеживались в размерах, налоговые поступления сокращались, учреждения разваливались. Вскоре хуже стало каждому.

Через следующие два поколения Византия переживала «схлопывание». Британия и значительная часть Галлии отпали от западного центра в V веке. Истерзанная войной Италия и некоторые части Испании последовали за ними в VI веке. А затем «приливная волна» коллапса, медленно накатываясь с северо-запада на юго-восток, захватила также и основную территорию самой Византии. Население Константинополя сократилось на три четверти. Сельское хозяйство, торговля и получаемые доходы Византии приходили в расстройство, и конец казался неизбежным. К 600 году лишь один человек все еще мечтал о восстановлении западного центра. Это был царь Персии Хосров II.

Рим, в конце концов, был не единственной империей Запада, которую можно было бы заново воссоздать. Ранее, около 500 года до н. э., когда Рим был все еще захолустьем, Персия объединила бóльшую часть западного центра. И вот теперь, когда Византия стояла «на коленях», казалось, что вновь пришло время Персии. В 609 году Хосров преодолел сопротивление ослабевших пограничных крепостей и теряющей боевую мощь византийской армии. В 614 году он взял Иерусалим и вместе с ним наисвятейшие реликвии христианства — фрагменты Истинного креста, на котором был распят Иисус, святое копье, пронзившее его бок, и святую губку, что освежила его. Следующие пять лет принесли Хосрову Египет, и в 626 году — спустя девяносто девять лет после прихода Юстиниана к власти — армии Хосрова взирали через Босфор уже на сам Константинополь. Авары — кочевые союзники, которых Хосров нанял в западных степях, — пронеслись через Балканы и были готовы атаковать с другого берега.

Однако мечты Хосрова рухнули даже быстрее, нежели мечты Юстиниана. В 628 году он умер, после чего его империя распалась. Игнорируя армии у стен Константинополя, византийский император Ираклий «занял» золото и серебро у церкви и отплыл на Кавказ, где использовал изъятое им, чтобы нанять свою собственную кочевническую кавалерию в степях из племен тюрок. Всадники — вот что было важно, рассудил он, а поскольку Византия более не имела их в большом количестве, ему следует нанять некоторое количество их. Нанятые им тюрки разбили персов, посланных остановить их, и опустошили Месопотамию.

Этого вполне хватило для того, чтобы «приливная волна» коллапсов покатилась и на Персию. Ее правящий класс пришел в расстройство. Собственный сын Хосрова заточил его и уморил голодом, затем отказался от земель, завоеванных Хосровом, отправил назад реликвии, которые тот захватил, и даже сам принял христианство. Персия погрязла в гражданской войне, на протяжении которой там за пять лет сменилось восемь царей. Тем временем Ираклий был объявлен величайшим из всех великих людей. «Огромная радость и неописуемое счастье охватило всю вселенную»7, — захлебывался от восторга один из современников. «Давайте все вместе споем херувимскую песнь, — писал другой. — «Слава в вышних Богу, на земле мир и в человецех благоволение»8.

Бурные повороты фортуны, происходившие на протяжении столетия после 533 года, были предсмертными судорогами древних империй Запада. Не имея новых экономических рубежей, подобных имевшимся у Китая, Хосров мог изменить направление социального развития Запада не в большей мере, нежели это удалось Юстиниану. И чем усерднее старался каждый из этих людей, тем хуже в результате становились дела. Последний из римлян и последний из персов ввергли западный центр в столетие насилия, чумы и экономического спада. Всего десятилетие спустя после того, как Ираклий в 630 году нанес визит в Иерусалим, чтобы вернуть Истинный крест на его законное место, все их триумфы и трагедии перестали иметь какое-либо значение.

Слово пророка

Не зная того, Юстиниан и Хосров следовали в своих действиях очень древним шаблонам. Их стремление контролировать центр привело к его дестабилизации и в очередной раз привлекло в его пределы народы с периферии. Хосров привел аваров к Константинополю, Ираклий — тюрок в Месопотамию, и обе империи нанимали арабские племена охранять свои границы со стороны пустынь, поскольку это было дешевле, нежели платить своим собственным гарнизонам. Те же самые соображения, которые некогда привели к германизации пограничных земель Рима и сюннизации пограничных земель Китая, теперь приводили к арабизации общего пограничья Византии и Персии, и на протяжении VI века связи обеих империй с Аравией становились все более и более тесными. Каждая из них создавала зависимые арабские царства. Персия включила в свою империю Южную Аравию, и поэтому, дабы это уравновесить, эфиопские союзники Византии вторглись в Йемен. Аравия была вовлечена в состав центра. Арабы создавали свои собственные царства в пустыне, строили города-оазисы вдоль торговых путей и обращались в христианство.

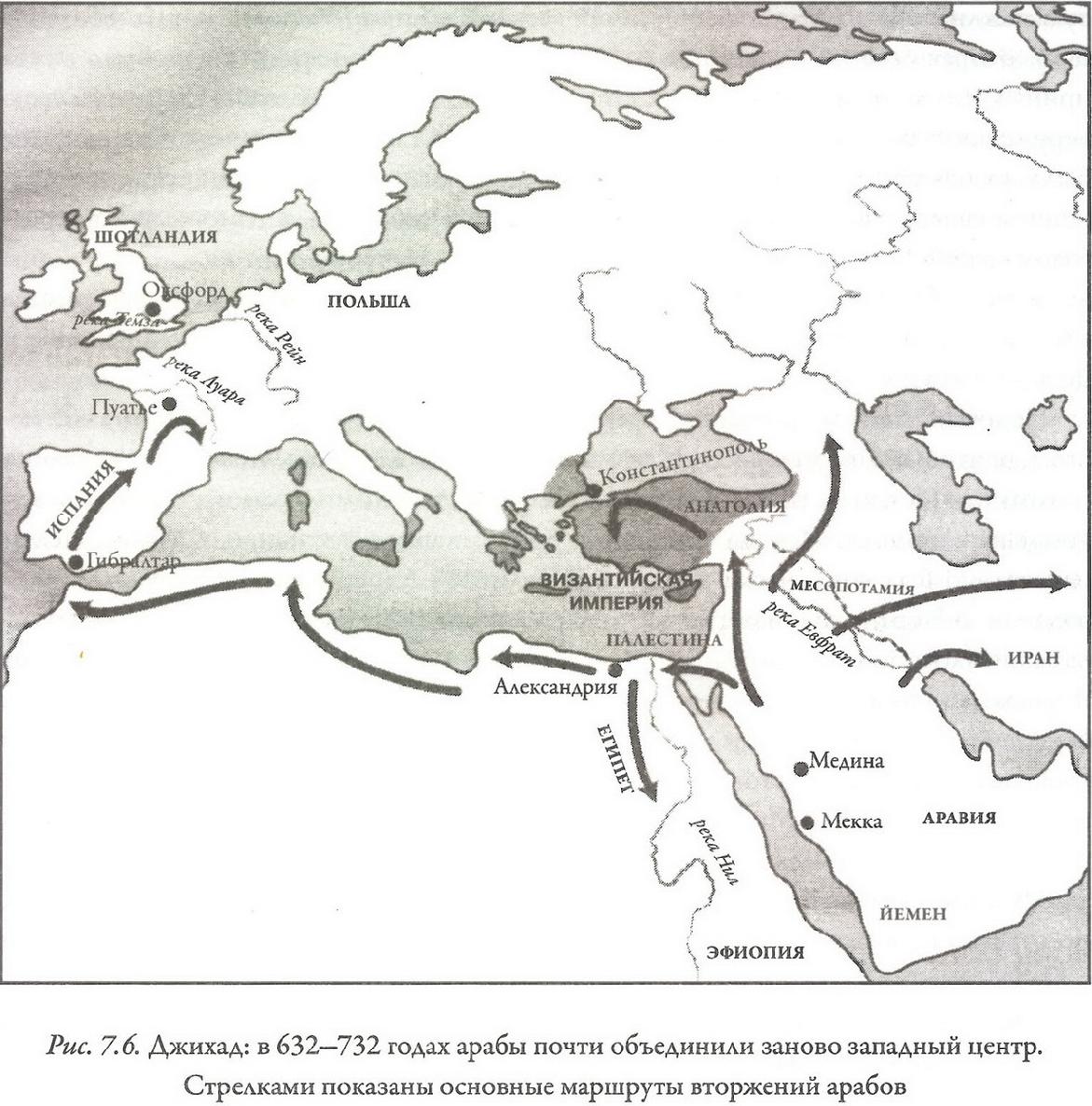

Великие персидско-византийские войны потрясали эту арабскую периферию, и, когда эти империи распадались, сильные фигуры среди арабов сражались между собой за их руины. В Западной Аравии Мекка и Медина (рис. 7.6) на протяжении 620-х годов воевали за торговые пути. Их военные отряды рассеивались по пустыне, чтобы найти союзников, и устраивали засады для караванов друг друга. В этой игре старые имперские границы значили мало, и к тому времени, когда лидер Медины в 630 году одержал верх над Меккой, его налетчики уже сражались в Палестине. Там арабы, лояльные Медине, сталкивались с арабами, лояльными Мекке, в то время как другие арабы, оплачиваемые Константинополем, воевали и с теми и с другими.

Большая часть этого могла бы показаться знакомой, скажем, какому-нибудь члену арамейского племени, орудовавшему на той же самой пустынной периферии в прошлом, когда после 1200-х годов до н. э. пережили коллапс Египетская и Вавилонская империи. Это было попросту то, что случалось на границах, когда государства разваливались. Но одно не показалось бы знакомым этому арамею. Это был лидер Медины — некто Мухаммед ибн Абдулла.

Около 610 года, когда Персия начала свою породившую катаклизмы войну с Византией, у Мухаммеда было видение. Ему явился архангел Гавриил и повелел ему: «Читай!» Мухаммед — что можно понять — был взволнован и настаивал, что он — не чтец, но Гавриил еще дважды приказал ему это сделать. Затем неожиданно Мухаммеду пришли слова:

Читай! Во имя Господа твоего, который создал, сотворил человека из сгустков крови.Читай! Твой Господь Наищедрый, который пером научил человека тому, чего он не знал9.

Мухаммед подумал, что он, должно быть, сошел с ума или же им овладели демоны, но его жена убедила его считать иначе. На протяжении следующих двадцати двух лет Гавриил возвращался вновь и вновь, из-за чего Мухаммеда пробирали дрожь и пот и он впадал в беспамятство, а из губ пророка помимо его воли изливались слова Бога. И что за слова это были! Их красота, как утверждает традиция, заставляла людей обратиться [в эту новую веру] в тот же самый миг, как только они слышали их. «Мое сердце ослабло, и я заплакал, — говорил Умар, один из самых важных новообращенных. — Ислам вошел в меня»10.

Ислам — покорность воле Бога — во многом был классической религией второй волны «Осевого времени». Его основатель происходил с периферии элиты (он был незначительной фигурой в одном из недавно разбогатевших торговых кланов) и с периферии империи. Он ничего не записывал (Коран — в переводе «чтение вслух», «назидание» — был составлен лишь после его смерти); он верил, что Бог непознаваем; и он основывался на более ранней мысли «Осевого времени». Мухаммед проповедовал справедливость, равенство перед Богом и сострадание к слабым. Все это было у него общим с более ранними мыслителями «Осевого времени». Но с другой стороны, он был совершенно новым созданием — воином «Осевого времени».

В отличие от буддизма, конфуцианства или христианства ислам возник на окраине переживавших коллапс империй и достигал зрелости в обстановке постоянных боевых действий. Ислам не был религией насилия (Коран куда менее кровав, нежели еврейская Библия), но мусульмане не могли остаться в стороне от военных действий. «Сражайтесь во имя Аллаха с теми, кто сражаются с вами, — сказал Мухаммед, — но не нападайте на них первыми. Бог не любит агрессоров»11. Или как сформулировал это американский мусульманин Малькольм Икс в XX столетии: «Будь мирным, будь вежливым, соблюдай закон, уважай всех, но, если кто-то поднимет на тебя свою руку, отправь его на кладбище»12. При распространении религии не было места принуждению, однако мусульмане (покорные Богу) были обязаны защищать свою веру всякий раз, когда она подвергалась угрозам. А такие угрозы, вероятно, должны были возникать довольно часто, — так как мусульмане одновременно с распространением своего Слова также пытались проложить себе путь, в том числе и посредством грабежей, в пределы переживавших коллапс империй.

Таким образом, арабские мигранты нашли свои собственные преимущества отсталости: их комбинация идеи спасения и милитаризма дала им организацию и цель — и это в мире, где и то и другое было редкостью.

Подобно многим другим периферийным народам, стремящимся найти себе место в центре, арабы утверждали, что они рождены для этого, поскольку являются потомками Исмаила, сына Авраама. Своими собственными руками, утверждали мусульмане, Авраам и Исмаил построили Каабу, главное святилище в Мекке. Ислам изначально был фактически подлинной религией Авраама, от которой отделился иудаизм. В Коране иудаизм рассматривается всего лишь как кузен ислама. «Кто, — спрашивалось там, — кроме глупца, откажется от веры Авраама?» Все пророки от Авраама до Иисуса были истинными (хотя Иисус в Коране не являлся Мессией), а Мухаммед был просто последним пророком, который поставил печать на послании Господа и выполнил обетования иудаизма и христианства. «Наш Бог и ваш Бог — один»13, — настаивал Мухаммед. Конфликт между этими религиями Книги не был неизбежным. Фактически Запад нуждался в исламе.

Мухаммед отправил письма Хосрову и Ираклию, в которых все это объяснялось, но ответов на них так и не получил. Не важно! Арабы продолжали перемещаться в Палестину и Месопотамию. Они приходили не армиями, а скорее военными отрядами, численность которых редко превышала пять тысяч и, вероятно, никогда не была более пятнадцати тысяч. Они обычно не устраивали ожесточенных битв, а чаще придерживались тактики «бей и беги». Однако те немногие вооруженные силы, что оказывали им сопротивление, редко бывали намного бóльшими. Обе империи в 630-х годах были банкротами, распадались на части и были не в состоянии достойно встретить эту непонятную новую угрозу.

Фактически большинство людей в Юго-Западной Азии, по-видимому, не слишком заботило, заменят арабские вожди византийских и персидских чиновников или нет. На протяжении веков обе империи подвергали гонениям многих своих христианских подданных из-за доктринальных тонкостей. В Византийской империи, например, с 451 года официальная позиция состояла в том, что у Иисуса было две природы — одна человеческая и одна Божественная, — объединенные в едином теле. Некоторые египетские теоретики возражали против этого и заявляли, что Иисус на самом деле имел лишь одну (чисто Божественную) природу, и к 630-х годам так много людей гибло из-за этого вопроса, что множество христиан в Сирии и Египте, сторонников единственной природы Христа, приветствовали мусульман. Лучше иметь неверных господ, для которых этот вопрос не имел смысла, нежели единоверцев, готовых из-за него развязать священный террор.

Всего четыре тысячи мусульман вторглись в Египет в 639 году, но Александрия капитулировала без боя. Мощная Персидская империя, еще не оправившаяся от десятилетней гражданской войны, рухнула как карточный домик. Византийцы отступили в Анатолию, потеряв территории, с которых собиралось три четверти налогов империи. На протяжении следующих пятидесяти лет «дорогостоящие» учреждения Византии прекратили свое существование. Империя выжила только благодаря тому, что быстро находила «дешевые» решения, полагаясь на местную знать, когда нужно было набрать войска, и на солдат, которые сами выращивали для себя продовольствие, вместо того чтобы получать жалованье. К 700 году в Константинополе жило едва 50 тысяч человек. Поскольку город остался без импорта, его пригороды распахивались под сельскохозяйственные культуры, а использование монет сменилось бартером.

На протяжении столетия арабы поглотили самые богатые части западного центра. В 674 году их армии стояли лагерем под стенами Константинополя. Через сорок лет они уже стояли на берегах Инда в Пакистане и направились в Испанию, а в 732 году их военные отряды достигли Пуатье в Центральной Франции. Затем миграции из пустынь в центральную часть [бывших] империй замедлились. Тысячелетие спустя Гиббон говорил:

«В своем победоносном наступлении сарацины [мусульмане Северной Африки] прошли более тысячи миль, от Гибралтарской скалы до берегов Луары. Если бы они еще прошли такое же пространство, они достигли бы пределов Польши и горной Шотландии. Рейн было не труднее перейти, чем Нил или Евфрат, и арабский флот мог бы без боя войти в устье Темзы. И если бы это случилось, то в настоящее время, быть может, обучали бы в школах Оксфорда толкованию Корана и с высоты их кафедр доказывали бы обрезанному народу, как святы и истинны откровения Магомета»14.[Гиббон. «История упадка…», т. 5, г. 52]

«От таких бедствий христианский мир предохранили гений и фортуна одного человека», — добавил Гиббон — с немалым сарказмом. В Британии XVIII века — как и в Константинополе VII века — обыденная мудрость рассматривала христианство как определяющую ценность Запада, а ислам — как его антитезис. Правители в центрах, вероятно, всегда изображали тех, кто прибывал в их пределы с окраин, как варваров. Однако Гиббон прекрасно понимал, что арабы на самом деле были частью более обширной трансформации западного центра в ходе второй волны «Осевого времени», которая началась с триумфа христианства. Фактически мы можем в духе Гиббона отнести арабов к еще более длительной по времени традиции, уходящей в прошлое вплоть до аморитов в Месопотамии за 2200 лет до н. э., и видеть в них тех, кого они видели в себе сами: а именно людей, которые уже были втянуты в центр в результате конфликтов в нем и которые теперь претендовали на законное место во главе его. Они пришли не хоронить Запад, но сделать его более совершенным; не нарушить честолюбивые планы Юстиниана и Хосрова, но исполнить их [«не нарушить пришел Я, но исполнить»].

Множество политических мудрецов в нашем собственном столетии, как и критики Гиббона в XVIII столетии, находят удобным считать исламскую цивилизацию внешней по отношению к западной цивилизации (под которой они обычно понимают Северо-Западную Европу и ее заморские колонии) и противостоящей ей. Но такая точка зрения игнорирует исторические реалии. К 700 году именно исламский мир являлся — более или менее — западным центром, а христианский мир был попросту его северной периферией. Арабы собрали в одном государстве примерно столь же большую долю земель западного центра, какую собрал Рим.

Арабские завоевания заняли больше времени, нежели завоевания Вэнь-ди на Востоке. Однако поскольку арабские армии были так малы, а сопротивление населения им — обычно таким ограниченным, они редко опустошали земли, которые завоевывали, и в VIII веке уровень социального развития Запада наконец-то перестал снижаться. Теперь, возможно, западный центр, бóльшая часть которого была заново объединена, сможет прийти в норму, как это произошло в VI веке с восточным центром, и разрыв между Востоком и Западом опять сократится.

Центры остаются слабыми

Но этого не случилось, как очень ясно видно на рис. 7.1. Хотя к 700 году оба центра были вновь объединены — по большей части — и между VIII и X веками оба они благоденствовали или страдали вследствие довольно схожих перипетий политической фортуны, однако уровень социального развития Востока продолжал расти быстрее, нежели уровень социального развития Запада.

Оба вновь объединенных центра оказались политически слабыми. Их правителям пришлось заново учиться тому, что было хорошо известно династии Хань и римлянам, — а именно что империи управляются посредством мошенничества и компромиссов. Однако и династия Суй в Китае, и арабы не особенно хорошо преуспевали в этом. Династии Суй, как и династии Хань, приходилось беспокоиться насчет кочевников (теперь это были тюрки вместо сюнну). Однако из-за роста восточного центра им надо было беспокоиться также и по поводу угроз со стороны вновь образовавшихся государств. Когда государство Когурё (на территории нынешней Кореи) начало секретные переговоры с тюрками о сотрудничестве в набегах на Китай, император Суй решил, что ему необходимо действовать. В 612 году он отправил огромную армию против Когурё, но плохая погода, еще более плохая логистика и ужасное руководство войсками привели к ее гибели. В 613 году он отправил еще одну армию, а в 614-м — третью. Но когда он собирал четвертую армию, то мятежи, направленные против его запросов, развалили его империю на части.

Некоторое время было похоже на то, что всадники апокалипсиса опять вырвались на волю. Военачальники разделили Китай. Тюркские вожди натравливали их друг против друга и вволю грабили. Распространялись голод и болезни. Одна эпидемия пришла через степи, другая, более зловещая — нечто вроде бубонной чумы, — прибыла морем. Однако бывает достаточно всего лишь одного заваливающего дело идиота, чтобы вызвать кризис; так и хорошего руководства может оказаться достаточно, чтобы прекратить его. Один из китайских военачальников, Тан-гун, уговорил главных тюркских вождей поддержать его против других китайских военачальников, и к тому времени, когда тюрки поняли свою ошибку, он уже провозгласил себя правителем новой династии — Тан. В 630 году его сын, воспользовавшись гражданской войной у тюрок, расширил границы китайского правления дальше в степи, нежели это когда-либо бывало в прошлом (рис. 7.2б). Был восстановлен государственный контроль; масштабные перемещения населения, голод и эпидемии утихли. И благодаря росту уровня социального развития дело шло к тому, что вновь будет восстановлен мир в том виде, который был при императрице У.

Еще больше, нежели во времена династии Хань, династия Тан стремилась твердой рукой поддерживать единство центра. Но люди таковы, какие они есть, и твердая рука не всегда оказывалась в наличии. И фактически империю Тан погубила самая человеческая из эмоций — любовь. По словам великого поэта Бо (Бай) Цзюйи, император Сюань-цзун оказался «увлечен красотой, которая смогла потрясти империю». В 740 году он безумно влюбился в Ян Гуйфэй, жену своего сына, и сделал ее своей наложницей. Эта история кажется столь же подозрительной, что и история о любви между царем Ю-ваном и женщиной-змеей Бао Сы, которая, как считается, привела к краху династию Западную Чжоу за пятнадцать столетий до этого. Как бы то ни было, традиция утверждает, что Сюань-цзун был готов сделать все, что угодно, чтобы доставить удовольствие Ян Гуйфэй. Одной из его светлых идей было осыпать почестями ее фаворитов, в том числе и тюркского военачальника по имени Ань Лушань, воевавшего на стороне китайцев. Проигнорировав обычные предосторожности в отношении вооруженных сил, император допустил, чтобы Ань Лушань сосредоточил в своих руках контроль над огромными армиями.

Учитывая сложные дворцовые интриги, было неизбежно, что рано или поздно Ань потеряет расположение при дворе, и, когда это произошло в 755 году, он совершил очевидный шаг — обратил свои огромные армии против Чанъаня. Сюань-цзун и Ян бежали, но сопровождавшие их солдаты, обвинив Ян виновницей этой гражданской войны, потребовали ее смерти. Сюань-цзун, рыдающий в отчаянии из-за невозможности вырвать свою любовь из рук солдат, приказал своему главному евнуху задушить ее. «Шпильки для волос, сделанные из цветов, упали на землю, и никто их не поднял», — написал Бо (Бай) Цзюйи.

Император не мог ее спасти и лишь закрыл свое лицо руками.А позже, когда он обернулся посмотреть, на месте крови и слезЛежала только желтая пыль, принесенная туда холодным ветром.

Согласно легенде, Сюань-цзун нанял провидца, который отыскал дух Ян на волшебном острове. В поэме Бо (Бай) Цзюйи приводятся слова, которые душа Ян поведала императору: «Нашим душам надлежит быть вместе. Где-нибудь, когда-нибудь, на земле или на небесах, — мы обязательно снова встретимся»15.

Тем временем, однако, сын Сюань-цзуна разгромил мятеж. Но то, как он это сделал, — а именно предоставил другим военным губернаторам столь же обширные полномочия, что и Ань Лушаню, и пригласил тюрок из степей, — создало условия для будущих катастроф. Границы рухнули, налоговые поступления сократились, и на протяжении ряда поколений империя пребывала в нестабильности: в ней то восстанавливался порядок, то опять происходили восстания, вторжения и мятежи. В 907 году один из военачальников положил конец несчастьям династии Тан, убив императора-подростка, и на протяжении следующих пятидесяти лет в Северном Китае доминировало одно крупное царство, в то время как на юге властвовало от восьми до десяти государств меньших размеров.

Сюань-цзун сделал явной фундаментальную политическую проблему Китая: у сильных императоров было слишком много власти, и они могли отвергать иные учреждения. Если императоры были умелыми, это было отлично. Однако случайности в распределении талантов и разного рода возникающие трудности означали, что раньше или позже, но катастрофа оказывалась фактически неизбежной.

Проблема западного центра в каком-то смысле была противоположной: там руководство было слишком слабым. У огромной арабской империи не было императора. Мухаммед был пророком, а не царем, и люди следовали за ним, поскольку были уверены, что он знает, чего хочет Бог. Когда он умер в 632 году, не было очевидных оснований последовать за кем-то еще, и арабский союз, созданный Мухаммедом, оказался близок к распаду. Чтобы не допустить этого, несколько его друзей заседали всю ночь и выбрали из своих рядов одного халифа (довольно двусмысленное слово, означающее одновременно и «представителя» (Бога), и «преемника» (Мухаммеда). Впрочем, единственным основанием для притязаний халифа на руководство являлась его близость к покойному пророку.

Учитывая капризность арабских вождей (одни из них хотели грабить Персидскую и Византийскую империи, другие — разделить эти империи и поселиться там в качестве землевладельцев, а третьи все еще хотели миропомазывать новых пророков), первые несколько халифов действовали на удивление хорошо. Они убедили большинство арабов как можно меньше нарушать жизнь Византийской и Персидской империй, дабы завоеванные крестьяне оставались на своих полях, землевладельцы — в своих поместьях, а чиновники — в своих конторах. Главным изменением, которое они произвели, стало то, что налоговые поступления этих империй были перенаправлены в их собственные руки. Фактически арабам платили за то, что они были профессиональными воинами Бога. Они жили в чисто арабских гарнизонных городах, расположенных в стратегически важных пунктах на завоеванных землях.

Однако халифы не смогли преодолеть противоречивость своей сущности. Кем они были — царями, которые централизовали доходы и отдавали приказы, или религиозными лидерами, которые всего лишь давали советы независимым шейхам во вновь завоеванных провинциях? Должны ли они быть представителями доисламских племенных элит или же халиф должен быть мусульманином, избранным первыми последователями Мухаммеда? А может быть, он должен быть главой эгалитарного сообщества верующих? Ни один халиф никогда не смог удовлетворить интересы всех мусульман, и в 656 году, когда третий халиф был убит, разногласия достигли кризисного уровня. Несколько первых друзей Мухаммеда были еще живы, и был избран довольно молодой человек — Али, двоюродный брат, зять и соратник пророка Мухаммеда.

Али хотел восстановить то, что он считал первоначальным духом ислама. Однако его стратегия — защита бедных, оставление налоговых доходов в руках солдат и более равномерный раздел награбленного — вызвала ярость у в прошлом привилегированных групп. Разразилась гражданская война, но мусульмане (на этом этапе) все еще очень не хотели убивать друг друга. В 661 году вместо того, чтобы втянуть весь арабский мир в войну, разочарованные сторонники Али убили его. Теперь халифат перешел к главе крупнейшей группировки арабских войск, который сделал столицей Дамаск и попытался (не слишком успешно) создать обычную империю с централизованным налогообложением и чиновниками.

В Китае любовь Сюань-цзуна спровоцировала политическую катастрофу; на Западе катастрофу вызвала братская любовь (или, скорее, ее отсутствие). Новая династия халифов в 750 году перевела столицу в Багдад и более эффективно проводила централизацию. Однако в 809 году в результате череды споров между братьями позиции халифа аль-Мамуна (в энциклопедии годы его халифатства 813-833) оказались очень слабыми — даже по арабским стандартам. Он смело решил обратиться к сущности проблемы — Богу. В отличие от христиан или буддистов, у мусульман не было институционализированной церковной иерархии, и, хотя халифы обладали значительной светской властью, они не претендовали на то, что знают больше, нежели кто-либо еще, о том, чего хочет Бог. Аль-Мамун решил изменить это, заставив тем самым кровоточить давнюю рану ислама.

В 680 году — менее чем через двадцать лет после того, как двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда Али был убит, — сын Али Хусейн поднял знамя восстания против халифов. Мало кто из мусульман отреагировал, когда он потерпел поражение и был убит. Однако на протяжении следующей сотни лет одна из фракций (ши‘а) убедила себя, что, поскольку нынешние халифы занимали свое положение благодаря убийству Али, они являлись незаконными. Эта фракция — шииты — доказывала, что кровь Хусейна, Али и Мухаммеда реально дает преимущество в знании Бога, и поэтому возглавлять ислам могут только имамы, потомки этой линии. Большинство мусульман (называющих себя суннитами, поскольку они следуют обычаю — сунне) считали эту версию смешной, но шииты продолжали разрабатывать свою теологию. К IX веку некоторые шииты верили, что данная линия имамов должна была привести к махди — Мессии, который установит царство Бога на Земле.

У аль-Мамуна возникла блестящая идея: он усыновил и сделал своим наследником тогдашнего имама (прапраправнука Хусейна), тем самым сделав шиитов своей личной фракцией. Это был умный, хотя и манипулятивный план, но он окончился неудачей, так как имам в течение года умер, а его сын не проявил интереса к маневрам аль-Мамуна. Не устрашившись того, аль-Мамун перешел к своему плану В. Некоторые из религиозных теоретиков, которых он взял на службу к себе в Багдад, под влиянием греческой философии были готовы утверждать, что Коран был книгой, созданной человеком, а не (как считали большинство мусульман) частью сущности Бога. Будучи таковым, Коран — и все священнослужители, которые его толковали, — подлежат власти земного наместника Бога — халифа. Чтобы заставить других ученых согласиться с этим, аль-Мамун учредил иракскую инквизицию, однако некоторые упертые клерикалы проигнорировали все его угрозы и настаивали на том, что Коран — собственные слова Бога — охватывает все, включая и аль-Мамуна. Эта борьба продолжалась вплоть до 848 года, когда халифы в конце концов признали поражение.

Цинизм планов А и В аль-Мамуна привел к ослаблению власти халифата, но его план С привел к его крушению. Поскольку религиозная власть по-прежнему ускользала от него, аль-Мамун решил действовать не столь тонко и попросту купил — в буквальном смысле — военную силу. Он приобрел тюркских всадников, чтобы сделать из них армию рабов. Однако, как и другие правители до него, аль-Мамун и его наследники узнали, что кочевники, в сущности, не поддаются контролю. К 860 году халифы стали фактически заложниками собственной армии рабов. Без военной мощи либо религиозной поддержки они не могли больше собирать налоги и кончили тем, что стали продавать провинции эмирам — военным губернаторам, которые выплачивали им единовременную сумму денег, а затем оставляли у себя налоги, которые смогли собрать. В 945 году один из эмиров захватил себе Багдад, и халифат распался на десяток независимых эмиратов.

К тому времени и восточный, и западный центры распались на десяток с лишком государств. Однако, несмотря на черты сходства в развале этих двух центров, уровень социального развития на Востоке продолжал расти быстрее, нежели на Западе. Объяснение опять-таки состоит, по-видимому, в том, что историю делают не императоры и интеллектуалы, а миллионы ленивых, жадных и испуганных людей, ищущих более легкие, более выгодные и более безопасные способы для получения того, что им нужно. Невзирая на погром, причиненный им правителями, простые люди как-то справлялись и занимались повседневными делами. А поскольку географические реалии, в которых находились жители Востока и Запада, сильно различались, то политические кризисы в каждом центре завершались с совершенно разными последствиями.

На Востоке внутренние миграции породили после V века новое пограничье за рекой Янцзы, которое было реальным «мотором», лежавшим в основе социального развития. Восстановление единой империи в VI веке ускорило рост социального развития еще больше, и к VIII веку восходящая тенденция развития была настолько мощной, что она пережила и результаты любовной жизни Сюань-цзуна. Политический хаос, несомненно, вызывал негативные последствия. Резкое снижение показателей Востока в 900 году (рис. 7.1), например, по большей части было результатом того, что соперничавшие армии стерли с лица Земли миллионный город — Чанъань. Однако большинство военных действий происходило вдалеке от жизненно важных рисовых полей, каналов и городов. На самом деле они даже могли приводить к ускорению развития, поскольку сметали правительственных «микроменеджеров», которые прежде мешали ведению торговли. Не имея возможности в такие неспокойные времена надзирать за принадлежащими государству землями, государственные чиновники начинали получать деньги от монополий и налогов на торговлю и прекратили указывать купцам, как им следует вести их дело. Происходил переход власти от политических центров Северного Китая к торговцам на юге. А предоставленные самим себе купцы отыскивали все больше способов ускорить торговлю.

Бóльшая часть иностранной торговли Северного Китая шла под началом государства между императорским двором и правителями Японии и Кореи. Но крушение политической власти династии Тан после 755 года привело к расторжению этих связей. Это дало некоторые позитивные результаты. Оказавшись отрезана от китайских образцов, японская элитная культура пошла своими замечательными и оригинальными путями — включая целый ряд женщин, написавших литературные шедевры, такие как «Гэндзи-моногатори» и «Записки у изголовья». Однако по большей части результаты были негативными. В Северном Китае, Корее и Японии в IX веке замедление экономического развития и расстройство функционирования государства шли рука об руку.

Напротив, в Южном Китае независимые торговцы пользовались своей вновь обретенной свободой от власти государства. Останки кораблекрушений X века, обнаруженные в Яванском море начиная с 1990-х годов, содержат не только китайские предметы роскоши, но и гончарные и стеклянные изделия из Южной Азии и мусульманского мира. Это наводит на мысль о расширении рынков в этом регионе. По мере того как местные элиты облагали налогами процветающих торговцев, появились первые мощные государства Юго-Восточной Азии в нынешней Суматре и у кхмеров в Камбодже.

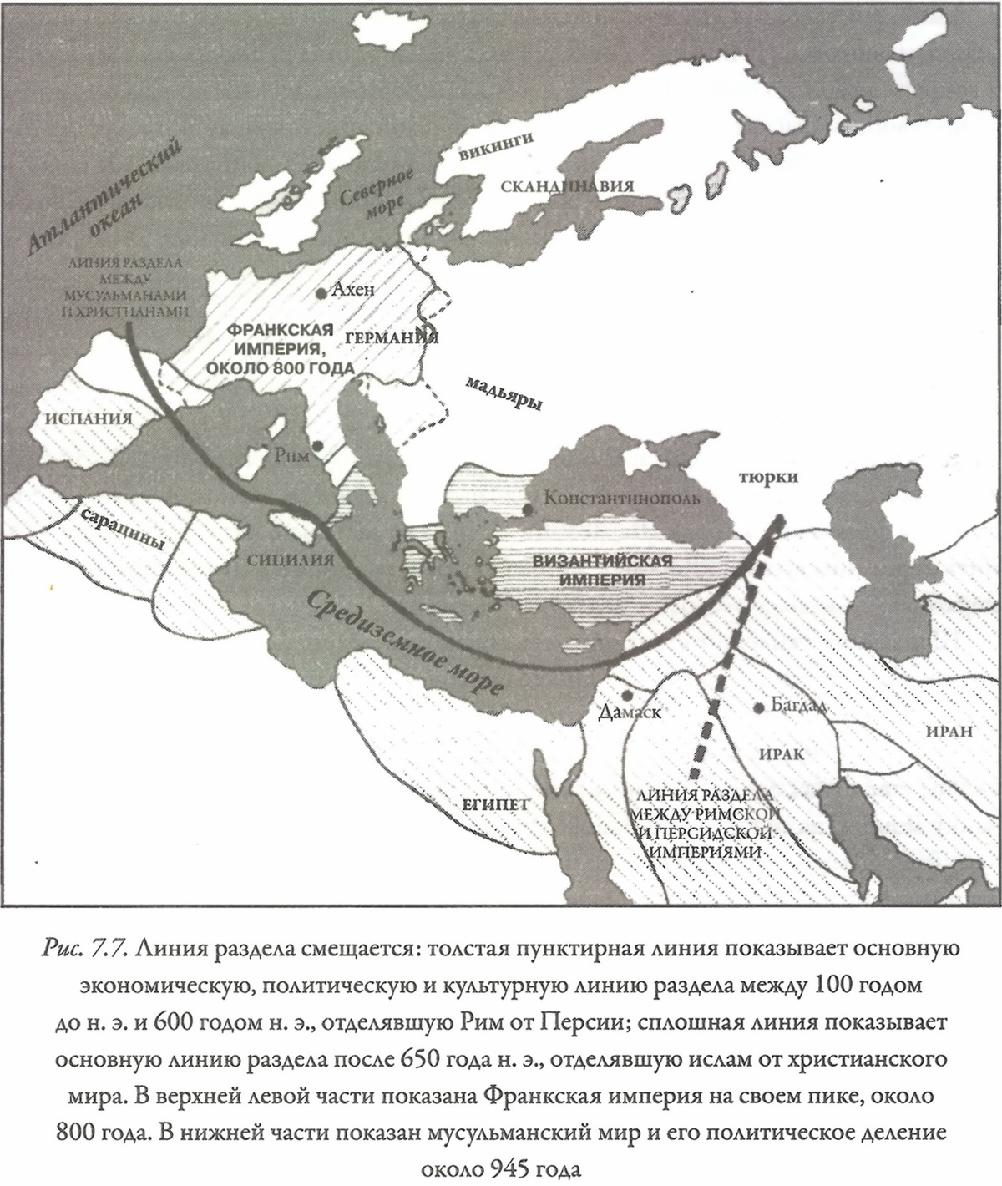

Именно иная география Западной Евразии, где не было своего эквивалента рисового пограничья Востока, объясняет, почему ее политический развал привел к иным последствиям. В VII веке арабские завоевания смели прочь старую границу, отделявшую римский мир от персидского (рис. 7.7), что вызвало нечто вроде бума в мусульманском центре. Халифы расширяли масштабы ирригации в Ираке и Египте, а путешественники разносили сельскохозяйственные культуры и техники от Инда до Атлантики. Рис, сахар и хлопок распространились через мусульманское Средиземноморье. Благодаря альтернативным культурам земледельцы получали со своих полей два или три урожая в год. Мусульмане, колонизовавшие Сицилию, изобрели такие классические западные пищевые продукты, как паста [макаронные изделия] и мороженое.

Однако выигрыши, полученные от устранения прежнего барьера, который отделял Рим от Персии, все более перекрывались потерями, вызванными появлением нового барьера в Средиземноморье, отделяющего ислам от христианского мира. По мере того как Южное и Восточное Средиземноморье становилось все в большей мере мусульманским (если в 750 году едва лишь один человек из десяти, находившихся под властью арабов, был мусульманином, то к 950 году их стало более девяти из десяти), и арабский язык стал «лингва франка» (то есть языком общения для разнородного населения. — Ред.), контакты с христианским миром шли на спад. А затем, когда после 800 года халифат разделился на отдельные части, эмиры воздвигли барьеры также и внутри мира ислама. Некоторые регионы в пределах мусульманского центра — такие, как Испания, Египет и Иран, — были достаточно велики, чтобы обходиться за счет одного лишь внутреннего спроса. Прочие же регионы приходили в упадок. В Китае войны IX века по большей части обходили стороной наиболее экономически важные центральные районы. В то же время в Ираке хрупкая ирригационная сеть была разрушена соперничавшими друг с другом тюркскими армиями рабов, а также в результате продолжавшегося четырнадцать лет восстания африканских плантационных рабов, предводитель которого в иные времена мог бы рассчитывать стать поэтом, пророком и одним из потомков Али.

На Востоке Корея и Япония шли к политическому развалу, когда в северной части китайского центра начался кризис. Подобным же образом на Западе христианская периферия все более распадалась на отдельные части по мере того, как распадался мусульманский центр. Византийцы убивали друг друга тысячами и отделились от римской церкви из-за новых доктринальных вопросов (в особенности по вопросу — одобрил ли Бог изображения Иисуса, Марии и святых) (иконоборческое движение. — Ред.), а германские королевства, по большей части отрезанные от Средиземноморья, начали создавать свой собственный мир.

Некоторые из этих далеких западных окраин подавали надежды стать самостоятельным центром. Начиная с VI века франкский народ стал региональной державой, а вокруг Северного моря возникали небольшие торговые города, предназначенные удовлетворять ненасытные потребности франкской аристократии в предметах роскоши. Государство франков оставалось «дешевым», со слаборазвитыми налогообложением и администрацией. Короли, которые оказывались способны мобилизовать своих вздорных вельмож, могли быстро объединить обширные, хотя и слабо связанные между собой территории, охватывавшие большую часть Западной Европы. Однако при слабых королях эти государственные образования столь же быстро разваливались. Короли, у которых было слишком много сыновей, как правило, заканчивали тем, что делили между ними свои земли. Это зачастую попросту приводило к войнам за воссоединение этих территорий.

Конец VIII века был особенно благоприятным временем для франков. В 750-х годах папа в Риме искал у них защиты от местных смутьянов, и рождественским утром 800 года франкский король Шарлемань смог даже заставить папу Льва III преклонить перед ним колени в соборе Святого Петра и короновать его как римского императора.

Шарлемань усиленно стремился создать королевство, достойное названия, на которое он претендовал. Его армии несли огонь, меч и христианство в Восточную Европу и выдавили мусульман обратно в Испанию, в то время как его образованная бюрократия собирала некоторое количество налогов, объединила ученых в Ахене («Рим еще существует»16, как заявил один из придворных поэтов), наладила чеканку монеты на постоянной основе и присматривала за возрождающейся торговлей. Это вызывает желание сравнивать Шарлеманя с Сяовэнем, который тремя столетиями раньше повел царство Северная Вэй, располагавшееся на неспокойных и опасных окраинах Китая, по пути превращения в «дорогостоящее» государство, и решительно запустил в действие процесс, который привел к новому объединению восточного центра. Коронация Шарлеманя в Риме определенно говорит о его амбициях, подобных амбициям Сяовэня. О том же свидетельствуют и посольства, кои он отправлял, ища дружбы с Багдадом. Они, по утверждению франкских хроник, произвели на халифа настолько сильное впечатление, что он послал Шарлеманю слона.

Однако арабские источники не упоминают ни о франках, ни о слонах. Шарлемань не был Сяовэнем, и, по-видимому, для окружения халифа он мало что значил. Шарлемань не претендовал на то, чтобы быть римским императором, и не предлагал византийской императрице Ирине отречься от престола в его пользу. Реальность состояла в том, что Франкское королевство никогда не продвигалось особенно далеко в направлении превращения в «дорогостоящее» государство. При всех претензиях Шарлеманя, у него не было шансов заново объединить западный центр или даже преобразовать христианскую окраину в отдельное государство.

Но вот чего Шарлемань, к сожалению, достиг, — так это повышения уровня социального развития, коего оказалось достаточно, чтобы привлечь в его империю налетчиков из даже еще более диких земель за пределами христианской периферии. К тому времени, когда он в 814 году умер, длинные ладьи викингов из Скандинавии пробирались вверх по рекам в самую сердцевину его империи; мадьяры на своих неприхотливых маленьких степных пони грабили Германию, а сарацинские пираты из Северной Африки были близки к тому, чтобы опустошить сам Рим. Ахен оказался плохо готов к ответным действиям. Когда викинги вытаскивали свои корабли на берег и жгли деревни, королевские армии приходили с опозданием или вообще не приходили. Поэтому чаще сельские жители обращались за защитой к местным важным лицам, а горожане — к своим епископам и мэрам. К тому времени, когда в 843 году три внука Карла Великого разделили империю между собой, короли уже мало что значили для большинства своих подданных.

Под давлением

Как будто всех этих трудностей было недостаточно, после 900 года Евразия попала под новый вид давления — причем буквально. Поскольку орбита Земли продолжала смещаться, атмосферное давление над массивами суши возросло. В результате ослабли западные ветры, дующие с Атлантики в Европу, и муссоны, дующие с Индийского океана в Южную Азию. В среднем по Евразии, вероятно, между 900 и 1300 годами температуры возросли на 1-2°F, а количество осадков снизилось, возможно, на 10 процентов.

Как всегда, изменение климата заставляло людей адаптироваться, но за ними оставалась возможность решить, как именно это сделать. В холодной и влажной Северной Европе этот так называемый период средневекового потепления зачастую был благоприятным, и, вероятно, там численность населения между 1000 и 1300 годами удвоилась.

Однако в более жарком и сухом исламском центре этот период оказался не столь благоприятным. Общая численность населения в мусульманском мире, вероятно, снизилась на 10 процентов, хотя некоторые территории процветали, в особенности в Северной Африке. В 908 году Ифрикия (примерно на месте нынешнего Туниса (рис. 7.8) откололась от халифов в Багдаде. Радикальные шииты учредили линию официально непогрешимых халифов-имамов, известных как Фатимиды, поскольку они претендовали на то, что происходят (и получили право стать имамом) от дочери Мухаммеда Фатимы. В 969 году эти Фатимиды завоевали Египет, где они построили великий новый город — Каир, и много вкладывались в развитие ирригации. К 1000 году у Египта был наивысший уровень социального развития на Западе, а египетские торговцы распространились по всему Средиземноморью.

Мы очень мало знали бы об этих торговцах, если бы в 1890 году еврейская община в Каире не решила провести перестройку своей синагоги возрастом в девять веков. Как и во многих других синагогах, в ней было хранилище, куда верующие могли сдавать на хранение ненужные документы, чтобы избежать риска святотатства (в случае уничтожения бумаг, на которых могло быть написано имя Бога). Обычно хранилища периодически очищали, но этому дали заполниться доверху макулатурой, возраст которой измерялся веками. Когда началась перестройка здания, старые документы оттуда стали появляться на рынках древностей в Каире. Весной 1896 года две сестры-англичанки привезли пачку их в Кембридж и там показали два текста Соломону Шехтеру, профессору талмудической и раввинской литературы. Первоначально настроенный скептически, затем Шехтер испытал момент «О боже мой»: одним из документов оказался фрагмент библейской книги Экклезиаст на древнееврейском языке, прежде известной только по греческим переводам. Этот ученый доктор в декабре того же года отправился в Каир и вывез оттуда 140 тысяч документов.

Среди них были сотни писем в каирские торговые дома, отправленные с 1025 по примерно 1250 год из таких далеких мест, как Испания и Индия. Идеологические различия, сформировавшиеся вслед за арабскими завоеваниями, постепенно разрушались по мере того, как рост населения вел к расширению рынков и росту прибылей, и явно мало значили для корреспондентов этих писем, которых больше заботили погода, их семьи и обогащение, нежели религия и политика. В этом отношении они, возможно, были типичными средиземноморскими купцами. Хотя это не столь хорошо задокументировано, коммерция, по-видимому, была столь же международной и прибыльной также и в Ифрикии и на Сицилии, где мусульманский Палермо стал процветающим городом, торгуя с христианской Северной Италией.

В этот процесс включилась даже Монте-Полиццо, затерянная в сельской местности сицилийская деревня, где я проводил раскопки на протяжении последних нескольких лет. Как я уже упоминал в главе 5, я отправился туда, чтобы изучать последствия финикийской и греческой колонизации в VI и VII веках до н. э. Но когда мы начали раскопки в 2000 году, мы обнаружили вторую деревню поверх древних домов. Эта вторая деревня была основана около 1000 года — вероятно, мусульманскими иммигрантами из Ифрикии — и была сожжена дотла около 1125 года. Когда наш ботаник просеивал обугленные семена, раскопанные в ее руинах, он обнаружил — ко всеобщему удивлению, — что в одном из зданий было хранилище, полное тщательно обмолоченной пшеницы, в которой было очень мало сорняков. Это являло резкий контраст с семенами, найденными нами в слое VI века до н. э., которые всегда были смешаны с большим количеством сорняков и мякины. Они были предназначены для получения довольно грубого хлеба, — именно этого мы и могли ожидать в простой сельскохозяйственной деревне, где люди выращивали сельскохозяйственные культуры для своего собственного стола, и их не волновало, если изредка им попадался кусочек, вызывающий неприятные ощущения. А вот тщательное провеивание, с помощью которого пшеницу XII века очищали от всех примесей, — это как раз то, чего мы могли ожидать от земледельцев, производивших коммерческую продукцию для разборчивых горожан.

Средиземноморская экономика, безусловно, переживала бум, если маленькая деревня Монте-Полиццо была вовлечена в международные торговые сети. Однако старейшая часть мусульманского центра в Юго-Западной Азии была не столь благополучна. Было достаточно плохо то, что начиная с 860-х годов тюркские рабы, которых иракские халифы купили для своих армий, устраивали государственные перевороты и сами делали себя султанами; однако худшее было еще впереди. Начиная с VII века мусульманские купцы и миссионеры проповедовали «благие вести» Мухаммеда тюркским племенам в степях. И вот в 960-х годах клан карлуков в нынешнем Узбекистане, — численностью, как принято считать, где-то около 200 тысяч семей, — в массовом порядке обратился в ислам. Это был триумф веры, но он очень быстро превратился в кошмар для политиков. Карлуки основали свою собственную Караханидскую империю. Еще одно тюркское племя — сельджуки — вслед за обращением в новую веру принялось мигрировать. Они с грабежами прошли через Иран, в 1055 году захватили Багдад, а к 1097 году вытеснили византийцев из большей части Анатолии и Фатимидов из Сирии.