Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 5. Вровень

Дальше: 7. Эпоха Востока

6. Замедление и снижение

Все к лучшему

«Всё к лучшему в этом лучшем из миров»1, — вновь, вновь и вновь говорит доктор Панглосс в романе «Кандид» Вольтера — классическом комическом произведении XVIII века. Несмотря на то что он заболел сифилисом, потерял глаз и ухо, попадал в рабство, был повешен и угодил даже не в одно, а в два землетрясения, Панглосс продолжал уверенно стоять на своем.

Панглосс у Вольтера, разумеется, юмористический образ. Вольтер насмехается над глупостями современной ему философии. Однако история породила множество версий Панглосса в реальной жизни. Великие империи, доминировавшие в восточном и западном центрах в первые несколько столетий н. э., по-видимому, были особенно богаты на них. «Когда император совершает свое путешествие по империи, все великолепно, — писал один китайский поэт. — Бесконечная радость царит десять тысяч лет»2. В Римской империи греческий оратор Аристид демонстрировал еще более сильный энтузиазм. «Весь цивилизованный мир совместно молится, чтобы империя сохранялась вечно, — заявлял он. — Пусть все боги даруют, чтобы эта империя и этот город процветали всегда и не прекратили своего существования до тех пор, пока камни не поплывут по морю, а деревья не прекратят давать побеги»3.

Так что могли бы поделать такие Панглоссы в отношении рис. 6.1? После достижения пика около 1 года до н. э. — 1 года н. э. социальное развитие и на Востоке, и на Западе пошло на спад. Это был коллапс совершенно новых масштабов. Он был не только более обширным, чем когда-либо прежде, повлияв на оба конца Евразии, но он также был и гораздо более продолжительным и глубоким. Он тянулся столетие за столетием. В результате показатель социального развития Востока снизился на более чем 10 процентов к 400 году н. э., а показатель социального развития Запада снизился на 20 процентов к 500 году н. э. Каким образом это произошло, после того как на протяжении четырнадцати тысяч лет Запад лидировал в социальном развитии? Это и является темой данной главы.

Новый мировой порядок

Древние империи не всегда были полны Панглоссами. Потребовались сотни лет войн и миллионы смертей, прежде чем парадокс насилия, о котором я упомянул в главе 5, — а именно тот факт, что война в конечном счете приносит мир и процветание, — проявил себя. И не успели закончиться войны за объединение, как циньское и римское сверхгосударства оба ввергли себя в ужасные гражданские войны. Цинь приступило к ним незамедлительно, а Рим — более постепенно.

Циньские централизованные и репрессивные учреждения великолепно подходили для завоевания, но они оказались не столь хороши для правления. После разгрома своих последних врагов в 221 году до н. э. Первый император продолжал призывать на службу всех своих подданных-мужчин, но теперь он отправлял их строить, а не сражаться. Порой их труд был продуктивен — когда они прокладывали тысячи миль дорог и каналов. Порой же — не столь продуктивен. Сыма Цянь утверждает, что, несмотря на убежденность в своей божественности и трату огромных сумм на шарлатанов, которые обещали сделать его живущим вечно, Первый император, — возможно, в качестве подстраховки, — заставил также 700 тысяч человек на протяжении тридцати шести лет строить ему усыпальницу. Были раскопаны могилы сотен людей, умерших в этом месте.

Этот (по большей части не раскопанный) погребальный комплекс площадью 20 квадратных миль [31,8 км2] является китайским ответом на «зависть к Египту». В наши дни этот комплекс известен прежде всего из-за «терракотовой армии» — шести с лишним тысяч глиняных солдат в натуральную величину, которые его охраняли. Эта армия была случайно обнаружена в 1974 году группой рабочих, копавшей колодцы. Это одно из археологических чудес света. Однако даже еще более поразительным является тот факт, что, когда Сыма Цянь описывал усыпальницу Первого императора, «терракотовая армия», изумляющая посетителей этого музея со всего мира, не была им даже упомянута. Вместо ее описания Сыма Цянь рассказывает о находившемся в усыпальнице подземном бронзовом дворце протяженностью в четыреста ярдов [примерно 360 м], окруженном копиями рек царства из ртути. Геохимические исследования, проведенные в 1981 и 2003 годах, подтвердили, что в почве над могилой сильно повышено содержание ртути. По словам Сыма Цяня, все царские наложницы, которые не принесли Первому императору детей, а также все ремесленники, знавшие секреты могилы, и, возможно, сотня самых высших должностных лиц империи в 210 году до н. э. были похоронены вместе с императором.

Политика Первого императора, проистекающая из его мании величия, порождала сопротивление на всех уровнях. Когда выражали недовольство знатные персоны, он заставлял их переехать в его столицу; когда выражали недовольство интеллектуалы, он похоронил заживо 460 из них, а когда выражали недовольство крестьяне, он разрубал их напополам.

Почти сразу же после смерти Первого императора настало царство террора. По преданию, однажды в 209 году до н. э. сильный дождь не позволил двум чиновникам низкого ранга своевременно доставить в гарнизон рекрутов. Разумеется, наказанием за опоздание была смерть. «Если мы сейчас убежим, то наказание за это — смертная казнь; если приступим к выполнению больших замыслов — также подлежим смерти. В обоих случаях — смерть, не лучше ли погибнуть во славу Поднебесной?»4 — передает слова одного из этих людей Сыма Цянь.

Оба мятежника вскоре были убиты, как они и предполагали, но поднятое ими восстание ширилось. В течение нескольких месяцев вернулись времена воюющих государств. К 206 году до н. э. империи Цинь настал конец, а мятеж перешел в ужасную гражданскую войну. После еще четырех лет бойни остался лишь военачальник Лю Бан, выходец из крестьян. Он провозгласил династию Хань, обезглавил 80 тысяч военнопленных, объявил всеобщий мир и, наконец, взял себе новое имя, Гао-ди («Высокий император»).

У Рима была противоположная проблема. Государство Цинь было излишне централизованным для правления в условиях мира. А учреждения Рима были, наоборот, излишне рыхлыми. Его сенат, состоявший из богатых пожилых мужчин, и ассамблеи из бедных граждан некогда сформировались, чтобы управлять городом-государством, а не империей. Они не могли совладать с множеством грабежей, армиями рабов и группой сверхбогатых победоносных полководцев. В 133 году до н. э. августейшие сенаторы в ходе одного политического диспута разбили деревянные скамейки, на которых они сидели, и стали их ножками избивать друг друга насмерть. К 80-м годам до н. э. никто не знал наверняка, кто на самом деле управляет империей.

Вместо резкого коллапса, как это было в Цинь, Рим постепенно сполз к гражданской войне, которая продолжалась пятьдесят лет. Все более растущие армии были лояльны скорее своим полководцам, нежели государству, и единственным способом для сената как-то иметь дело с успешными полководцами была их отправка подальше от Рима, чтобы они нападали на более слабых чужеземцев (в результате чего эти полководцы становились еще сильнее), или наделение полномочиями новых полководцев, чтобы они нападали на более старых полководцев (что создавало лишь дополнительные проблемы). В 45 году до н. э. Юлий Цезарь сумел победить всех прочих претендентов на победу — лишь для того, чтобы в следующем году пасть жертвой убийц, после чего события пошли по новой, пока в 30 году до н. э. Октавиан не настиг Антония и Клеопатру в Египте, где они совершили самоубийство. Истощенная в результате постоянной войны, римская элита согласилась с тем, что она будет делать все, что ни прикажет Октавиан (который переименовал себя в Августа — «возвеличенного, увеличивающего блага, священного»), при этом считая, что он на самом деле всего лишь рядовой гражданин. Все по условиям этой странной договоренности сохранили свое лицо. В 27 году до н. э. Август объявил, что восстановлена республика, и стал править как император.

К 1 году до н. э. и западный и восточный центры почти полностью оказались каждый под властью единственной империи. Однако это не было неизбежным. Гао-ди, основатель династии Хань, в 203 году до н. э. фактически договорился о разделе восточного центра со своим последним врагом. Однако он нарушил свое слово, убил соперника и захватил все. Подобным же образом в 30-х годах до н. э. было похоже на то, что Средиземноморье раскололось на латиноговорящий запад, где из Рима правил Октавиан, и грекоговорящий восток, где из Египта правили Антоний и Клеопатра. Окажись Гао-ди более благородным или не будь Антоний столь ослаблен алкоголем и сексом, эта глава начиналась бы иначе. В Южной Азии события развивались по-другому. Небольшие города и государства, появившиеся в долине Ганга в период между 1000 и 600 годами до н. э., затем преобразовались в «дорогостоящие» государства, — подобно тому, как это происходило в восточном и западном центрах. В III столетии до н. э. они были поглощены огромной империей Маурьев — вероятно, крупнейшим государством мира в свое время (хотя империя Цинь вскоре ее превзойдет). Но вместо того чтобы наращивать свою мощь, подобно Риму или Китаю, эта империя на протяжении следующих нескольких столетий постепенно распалась. К временам Августа в Южной Азии опять противоборствовали множество небольших царств.

Лев Толстой великолепно сказал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему»5. Так и империи. Существует бесчисленное множество путей, приводящих к развалу империй: проигранные битвы, недовольные губернаторы, не поддающаяся контролю знать, отчаявшиеся крестьяне, некомпетентные бюрократы. И есть лишь один способ для них сохраниться — компромисс. Правители династии Хань и Рима проявили безусловный талант в этом отношении.

Гао-ди выиграл гражданскую войну в 202 году до н. э. только потому, что заключил соглашение с другими военачальниками, вознаградив десять из них тем, что оставил им две трети своей «империи» в качестве полунезависимых царств под их контролем. Чтобы не допустить новых гражданских войн, империи необходимо было сокрушить этих вассальных царей. Однако если действовать чересчур быстро и тем самым пугать их, то это могло бы спровоцировать те самые войны, которых империи нужно было не допустить. То же самое могло бы получиться, если действовать чересчур медленно и дать возможность царям стать слишком сильными. Однако императоры династии Хань действовали с правильной скоростью, ликвидировав эти царства к 100 году до н. э., причем мятежей было удивительно мало.

Императоры Хань не были склонны к мании величия в такой степени, как Первый император Цинь, хотя и у них были свои особенности. Например, император Цзин-ди был похоронен в 141 году до н. э. со своей собственной терракотовой армией (в шесть раз более многочисленной, нежели у Первого императора, — впрочем, высотой лишь в одну треть воинов армии последнего). И если не считать великого завоевателя У-ди, императоры Хань избегали заявлять о своем бессмертии и божественности, хотя и оставили за собой роль посредников между этим и сверхъестественным миром, какую исполняли цари династий Шан и Чжоу.

Они тщательно проводили калибровку. Чтобы ладить с влиятельными семьями, требовалось отступать от принципа царской божественности (хотя также полезна и такая практическая мера, как привязка богатства аристократов к успехам двора). Умиротворяя знатных лиц, ученые в то же время требовали, чтобы императорский престол был встроен в идеализированную конфуцианскую модель иерархической вселенной (еще один прагматический шаг, благодаря которому путем к административной должности становилось прежде всего знание конфуцианской классики, а не аристократические связи). Для поддержания царской власти в необъятной сельской округе требовалось опять-таки кое-что еще: сочетание элементов статуса монархии, какой она была до наступления «Осевого времени», в качестве моста для связи с предками и богами, и более «земных» мер — таких как сокращение срока военной службы, смягчение наиболее жестоких законов империи Цинь и проводимое с осторожностью своевременное снижение налогов.

Компромисс породил мир и единство, которые постепенно «срастили» восточный центр в единое целое. Его правители называли его Чжунго («Срединное государство») или Тянься («Поднебесная», поскольку за пределами ее границ ничто не имело значения), и с этого момента действительно имеет смысл считать восточный центр единым целым, которое современные люди Запада, неправильно произнося слово «Цинь», именуют China. Внутри Поднебесной сохранялись громадные культурные различия, однако восточный центр начал становиться китайским.

Похожие компромиссы были реализованы и в Риме. Когда в 30 году до н. э. закончились гражданские войны, победоносный Август демобилизовал рекрутов и разместил на границах профессиональных солдат. Как и императоры династии Хань, он знал, что армия может угрожать его режиму. Однако если китайские правители реагировали на это тем, что набирали своих военных из осужденных и чужеземцев, тем самым выталкивая армию на периферию общества, то Август и его преемники решили держать своих противников даже еще ближе к себе, нежели своих друзей. Они сделали армию центральным общественным учреждением, но находящимся непосредственно под их контролем.

Война стала делом специалистов, а все остальные занялись мирными делами. Рим, как и Китай, поглотил подчиненных ему царей и добился того, что процветание аристократов оказалось увязано с процветанием империи. Выступать в роли просто «первых среди равных» было «хождением по канату» для императоров — когда они имели дело с аристократией, для них же в качестве главнокомандующих — когда они имели дело с армией и для них как «богоподобных» — когда они имели дело с теми частями империи, где ожидали от своих правителей, что те обладают сверхъестественными качествами. Они заменили стратегию «я стану богом после моей смерти» компромиссным вариантом старого подхода «бог на один день». Согласно данной теории, императоры — пока они не умерли — были просто выдающимися людьми, приобретая божественность после смерти. Некоторые из них, как император Веспасиан, находили это смешным. Когда Веспасиан умирал, то он пошутил, заявив своим придворным: «Думаю, сейчас я становлюсь богом»6.

К I веку н. э. происходило образование единой греко-римской культуры. Богатые люди могли путешествовать от Иордана до Рейна, останавливаясь в похоже выглядевших городах, есть из во многом тех же самых золотых тарелок, смотреть знакомые им греческие трагедии, делать умные аллюзии на Гомера и Вергилия, повсюду находя людей со сходным образом мыслей, которые могли оценить их утонченность. Сенат все больше и больше принимал в свой состав провинциалов, признанных этого достойными, местная знать оставляла надписи на латинском и греческом языках, и даже крестьяне на полях начали считать себя римлянами.

Благодаря компромиссу сопротивление было разрозненным. По этому поводу было бы уместно процитировать какой-нибудь древний текст, но ничто лучше не обобщило происходящее в те годы, чем комедия 1979 года «Житие Брайана по Монти Пайтону». Когда Редж (в исполнении Джона Клиза), председатель Народного фронта Иудеи (это была его должность), попытался добиться от своих не слишком ревностных последователей антиримской ярости, он обнаружил, что они предпочитают говорить о выгодах империи (особенно о вине). После этого Редж в ответ задает им вопрос, который, безусловно, стал самым знаменитым из всех вопросов, когда-либо заданных по поводу Римской империи: «Хорошо, но кроме канализации, медицины, образования, вина, общественного порядка, ирригации, дорог, водоснабжения и центрального отопления, сделали римляне хоть что-нибудь для нас?» Борцы за свободу на миг задумались, а затем один из них осторожно поднял руку и спросил: «Принесли мир?» Тяжело вздохнув от такой глупости, Редж ответил: «О, мир! Заткнись!»7

Редж так и не понял этого: именно мир изменил все, принеся процветание в оба конца Евразии. В обеих империях население быстро росло, а их экономика росла еще быстрее. На самом фундаментальном уровне, как бы мы ни считали — по валовому продукту, по количеству продукта на единицу площади или по количеству продукта на единицу труда, — производительность сельского хозяйства выросла. Ханьские и римские законы обеспечили бóльшую защищенность собственности как для землевладельцев, так и для крестьян. Земледельцы на всех уровнях получали в свое распоряжение новые земли для культивации, расширяли ирригационные и дренажные системы, покупали рабов или нанимали работников и использовали больше навоза и более совершенные орудия труда. Согласно египетским источникам, земледельцы римской эпохи могли получать 10 фунтов [около 4,5 кг] пшеницы на каждый фунт [453 г] посеянных семян — впечатляющий уровень для сельского хозяйства до Нового времени. По Китаю никакой статистики не сохранилось, однако археологические находки и данные из наставлений по сельскому хозяйству позволяют предположить, что там урожайность также была высокой — особенно в бассейне Хуанхэ.

Незаметно — фактически настолько незаметно, что знатные люди, написавшие дошедшую до нас литературу, едва упоминали об этом, крестьяне и ремесленники приблизились к пределу в отношении получения энергии. Практически вся энергия, использовавшаяся прежде за всю историю человечества, получалась за счет мускулов или топлива из биомассы. Но теперь люди наткнулись на четыре потенциально революционных источника: уголь, природный газ, воду и ветер.

Первые два оставались весьма второстепенными, — некоторые китайские кузнецы использовали уголь в своих железоделательных мастерских, а в Сычуани солевары подавали природный газ по бамбуковым трубам и сжигали его для выпаривания рассола, — чего не скажешь о третьем и четвертом источниках. В I веке до н. э. как римляне, так и китайцы придумали водяные колеса, применяя их как двигатели для мельниц, чтобы молоть зерно, а также для мехов, чтобы разогревать печи. Самый впечатляющий из известных образчиков был построен в Барбегале во Франции вскоре после 100 года н. э. Там были соединены друг с другом 16 колес, что позволяло генерировать тридцать киловатт энергии — примерно столько же, сколько сотня быков (или два автомобиля Ford модели «Т», едущие на полной скорости). Большинство колес было значительно меньше, но даже средняя римская мельница давала столько же энергии, сколько десять сильных мужчин, вращающих колеса ногами.

Однако самым важным применением энергии ветра и воды стали не совершенно новые водяные колеса, но улучшение более старых технологий парусного судоходства. Никто не станет заниматься производством тысяч тонн пшеницы, миллионов галлонов [1 галлон — 4,55 л] вина и миллиардов железных гвоздей, если все это нельзя будет доставить из сельских хозяйств или мастерских потенциальным покупателям. Более крупные, надежные и более дешевые корабли (а также гавани и каналы) были столь же важны, как и плуги и водяные колеса. Торговля и промышленность развивались рука об руку.

Эта взаимосвязь на Западе наглядно показана на рис. 6.2, где рост числа кораблекрушений сопоставляется с уровнем загрязнения свинцом, полученным в результате исследования отложений в озере Пенидо-Вельо в Испании, которое было проведено в 2005 году. (Я даю число крушений кораблей, поскольку никаких письменных данных о древних перевозках по морю не сохранилось, и поэтому (если только капитаны тогда не были более неумелыми, нежели в другие времена, и не приводили свои суда на скалы более часто) число кораблекрушений является лучшим показателем, по которому можно судить о числе путешествий. А уровень загрязнения свинцом — побочным продуктом при добыче серебра — я даю потому, что биохимикам легче всего его изучать.) Обе кривые, как видно на рисунке, вместе идут по восходящей и показывают двойные пики в I столетии до н. э., демонстрируя, насколько сильно были взаимосвязаны торговля и промышленность (а также то, что Древний Рим не был золотым веком для окружающей среды).

Однако мы не можем в настоящее время сравнивать рис. 6.2 с эквивалентным графиком для Востока, поскольку китайские археологи собрали пока не так много количественных данных. Впрочем, то, что имеется, позволяет предположить, что после 300-х годов до н. э. торговля в восточном центре процветала, но не в такой степени, как в западном центре. Например, в результате одного недавнего исследования был сделан вывод, что в Римской империи ходило приблизительно в два раза больше монет, нежели в империи Хань, и что самые богатые римляне были вдвое богаче, нежели самые богатые китайцы.

Вероятно, такая разница в отношении роста торговли во многом зависела от географии. В Римской империи 90 процентов людей проживали на расстоянии не более 10 миль [около 16 км] от Средиземного моря. Во II тысячелетии до н. э. экспансия западного центра в бассейне Средиземноморья в равной степени приводила как к активизации развития, так и к росту числа социальных неурядиц. Однако как только Рим в I веке до н. э. завоевал все побережье, это положило конец таким неурядицам. Море теперь предоставило возможность дешевого водного транспорта для связи почти всем, и развитие ускорилось.

В империи Хань гораздо меньшая доля населения жила неподалеку от моря или крупных рек, и эти реки в любом случае не всегда были пригодны для навигации. Военная экспансия Рима обеспечивала появление новых экономических окраин, где сельские хозяева, которые применяли большинство наиболее передовых техник на недавно завоеванных землях, могли продавать свой урожай и кормить города Италии и Греции. Однако при отсутствии таких водных путей, как в Средиземноморье, завоевания империй Цинь и Хань предоставляли такие возможности лишь в намного меньших масштабах. Некоторые императоры Хань всячески старались улучшить перевозки, драгируя реки Хуанхэ и Вэй и обходя самые тяжелые их участки с помощью каналов. Однако прошли века, прежде чем Китай решил проблему отсутствия своего Средиземного моря.

В основе экономического роста как на Востоке, так и на Западе лежали две довольно схожие силы, одна из которых «тянула», а другая «толкала» экономику по восходящей линии. Фактором, который «тянул», был рост государства. Римские и ханьские завоеватели облагали налогами огромные территории, тратя при этом бóльшую часть своих доходов на армии, расположенные вдоль границ (примерно 350 тысяч войск в Риме и как минимум 200 тысяч в Китае), и гигантские столицы (примерно миллион жителей в Риме и половина этого количества в Чанъане, столице Хань). Обоим государствам нужно было перемещать продовольствие, товары и деньги из богатых провинций, платящих налоги, в голодные, потребляющие доходы места концентрации людей.

Степень «тянущего» фактора на Западе иллюстрирует Монте-Тестаччо («Гора черепков»), место в пригороде Рима. Это холм в 150 футов [около 45 м] высотой, заросший сорняками, состоящий из разбитых гончарных изделий. Он не настолько поражает, как могила Первого императора империи Цинь, но для преданных своему делу археологов это итальянский ответ на «зависть к Египту». 25 миллионов горшков для хранения — потрясающее количество — было свалено здесь на протяжении трех столетий. Большинство их было использовано для транспортировки морем оливкового масла — 200 миллионов галлонов [около 900 млн л] — из Южной Испании в Рим, где горожане добавляли его в свою еду, использовали для умывания и жгли его в своих лампах. Стоя на Монте-Тестаччо, ощущаешь благоговение перед тем, что смогли сделать голодные люди. А ведь это лишь один из искусственных холмов Рима, появившихся из мусора.

Вторая сила, та, которая «толкала» экономику по восходящей линии, нам уже знакома. Это изменение климата. Глобальное похолодание после 800-х годов до н. э. ввергло в хаос «дешевые» государства, результатом чего было несколько веков экспансии. К 200 году до н. э. дальнейшие изменения орбиты привели к тому, что климатологи называют римским климатическим оптимумом. При этом ослабели зимние ветры (плохие новости для земледельцев Средиземноморья и долин великих рек Китая). Однако «дорогостоящие» империи, которые были созданы отчасти в ответ на более раннее глобальное похолодание, теперь дали возможность обществам Востока и Запада не просто выжить в условиях перемены климата, но и использовать ее. Более трудные времена дополнительно стимулировали диверсификацию и инновации. Люди экспериментировали с водяными колесами и углем, а также использовали региональные преимущества, перевозя на кораблях товары в другие места. «Дорогостоящие» государства обеспечивали наличие дорог и гаваней, чтобы вышеуказанное было выгодно, а также армии и кодексы законов, чтобы защитить прибыли. Они делали так из простого разумного допущения, что более состоятельные подданные смогут платить больше налогов.

«Дорогостоящие» империи при этом выходили за пределы своих центральных территорий в те области, где наступление теплого периода сделало сельское хозяйство более продуктивным, — такие, как Франция, Румыния и дождливая Англия на Западе и Маньчжурия, Корея и Центральная Азия на Востоке (рис. 6.3). Хотя и не зная, что они это делают, империи эффективно «хеджировали свои ставки», ибо изменения климата, которые приносили им вред в более теплых регионах, помогали им в более холодных. В Риме, где Средиземное море делало столь легким для торговцев перемещение товаров между регионами, выгоды были наверняка огромными. В Китае, где великие реки были не столь удобны для этого, выгоды должны были быть менее значительными, но столь же реальными.

Результатом всех этих войн, порабощений и массовых убийств на протяжении I тысячелетия до н. э. стала эпоха изобилия, вдохновившая энтузиазм в духе Панглосса, с коего начинается эта глава. Конечно, плоды этого изобилия были распределены неравномерно: крестьян было намного больше, нежели философов или царей. Однако людей жило тогда больше, нежели в любую из предыдущих эпох; они жили в больших городах и в целом жили дольше, питались лучше и имели больше вещей, нежели когда-либо в прошлом.

Когда я в 1970-х годах в Англии начал заниматься археологическими раскопками, я раскапывал несколько римских местонахождений. Это была изнурительная работа, поскольку приходилось очищать огромные фундаменты из литого бетона (еще одно римское изобретение) при помощи кирки и при этом успевать вести записи в журналах, чтобы хотя бы на шаг опережать поток находок. Затем, когда я начал писать свою докторскую диссертацию о греческом обществе периода около 700 лет до н. э., я в 1983 году впервые раскопал местонахождение того времени. Это был шок. У этих людей попросту ничего не было. Найти даже пару кусков ржавого железа было большим достижением. По сравнению с более ранним населением римляне жили в потребительском раю. Если говорить о потреблении на душу населения в тех местах, которые стали западными провинциями Римской империи, оно повысилось с уровня, близкого к уровню выживания, около 500-х годов до н. э. до уровня, который превышал предыдущий, может быть, на 50 процентов и выше, шесть или семь столетий спустя.

Аналогичные процессы, разумеется, происходили и на Востоке, даже если, как я упоминал ранее, по ним до сих пор имеется не столь много количественных данных. Люди в обоих центрах оставались отчаянно бедными по современным стандартам. Половина всех младенцев умирала, не дожив до своего пятого дня рождения. Лишь немногие люди доживали до пятидесяти лет. Из-за плохого питания взрослые, как правило, были ниже нас примерно на шесть дюймов [около 15 см]. Однако по сравнению с тем, что было до этого, это был золотой век. Так что малоудивительно то, что в древних империях было полно докторов Панглоссов.

«Обмен в Старом Свете»

Впрочем, чего Панглоссы не видели — так это того, насколько динамично социальное развитие в центрах трансформировало также и миры за пределами границ этих империй. Когда империи были сильными, они навязывали свою волю людям, обитавшим вдоль их границ, — как это было, когда Дарий Персидский в VI веке до н. э. и Первый циньский император в III веке поставили под свой контроль большие участки центральноазиатских степей. Однако, когда империи были слабыми, кочевники брали реванш. На Западе государства-преемники, которые полководцы Александра Великого создали на руинах Персидской империи после 300-х годов до н. э., не могли сравниться по мощи со своим блистательным предшественником, и вскоре скифы совершали грабительские набеги на Бактрию и Северную Индию. Другая центральноазиатская группа, парфяне, начала проникать в Иран; и, когда после 200-х годов до н. э. македонские царства в результате нападений римлян развалились, парфяне воспользовались этим в полной мере.

Парфяне отличались от более ранних кочевников, пролагавших себе путь в западный центр. Кочевники, подобные скифам, обогащались за счет грабежей или вымогательства денег «за защиту» у сельскохозяйственных империй. По существу, они были бандитами, не заинтересованными в том, чтобы завоевывать «дорогостоящие» государства и распоряжаться их изумительной бюрократией. Напротив, парфянские всадники были только полукочевниками. Они пришли с окраин центральноазиатской степи, а не из ее бесплодной центральной части и на протяжении поколений жили по соседству с земледельцами. Их правители знали, каким образом следует взыскивать налоги с забитых крестьян, и в то же время сохраняли всаднические традиции, от которых зависела их военная мощь. И примерно к 140 году до н. э. они превратили бóльшую часть прежней Персидской империи в слабо интегрированное собственное царство.

Монархи Парфии любили называть себя наследниками Кира и Дария и очень старались ассимилироваться с высокой культурой Запада. Однако на самом деле их государство всегда было «дешевым». Оно никогда не могло угрожать существованию Рима, хотя и могло вызвать на короткое время острый шок у любого римлянина, когда тот забывал о мощи кочевнической кавалерии. Парфянские всадники были знамениты своей «парфянской стрельбой», когда наездник делал вид, что спасается бегством, а затем разворачивался в седле и посылал стрелы в преследователя. Подобная тактика позволила Парфии избавиться от римского полководца Красса, который в 53 году до н. э. в результате стремительной атаки потерял и свою армию, и свою жизнь. Парфянский царь — большой поклонник западной культуры — смотрел греческую трагедию [«Вакханки» Еврипида. — Ред.], когда ему доставили голову Красса. Он был достаточно хорошо образованным человеком, и смог понять юмор ведущего актера, когда тот творчески использовал в ходе исполнения своей роли этот ужасный «сувенир».

Однако проблемы Рима с парфянами на западном конце степей бледнеют по сравнению с проблемами Китая с сюнну на их восточном конце. Превентивная война 215 года до н. э., предпринятая Первым циньским императором, привела к катастрофическому результату: вместо того чтобы запугать кочевников, она вызвала политическую революцию в степях, объединив враждовавшие племена сюнну в первую в мире истинную кочевую империю. Вместо того чтобы облагать налогами крестьян, дабы оплачивать конную аристократию, как это делали парфяне, повелитель сюнну Маодунь (в отечественной литературе чаще именуется Модэ. — Ред.) обеспечивал средствами свое сверхдешевое государство исключительно за счет того, что грабил Китай и покупал лояльность более мелких вождей кочевников награбленными шелками и винами.

Маодуню исключительно повезло со временем. Он встал во главе сюнну в 209 году до н. э., сразу же после смерти Первого императора, и на протяжении девяти лет использовал гражданские войны в Китае, чтобы грабить от души. В 200 году до н. э. Гао-ди, первый император династии Хань, решил, что этого достаточно, и повел огромную армию в степь. Но он лишь узнал, что война с кочевниками отличается от войны с соперниками за трон Китая. Сюнну отступили, оставив китайцев голодать в дикой местности. К тому времени, когда Маодунь вернулся и напал из засады, треть людей Гао-ди лишилась пальцев из-за обморожения. Китайский император сам еле спасся. И, как это обычно случается на войне, большинству его людей пришлось гораздо хуже.

Когда Гао-ди понял, что против сюнну истощение, бездействие и превентивные действия не срабатывают, он прибегнул к четвертой стратегии. Он сделает Маодуня членом своей семьи. Лишив свою старшую дочь изысканных каменных палат и расшитых жемчугами покрывал в Чанъане8, он отправил ее в жены Маодуню — считать свои дни, проведенные в войлочной юрте в степи. Тысячу лет спустя китайские поэты все еще воспевали разбитое сердце ханьской девушки, одинокой среди свирепых всадников.

Этот царский брак положил начало тому, что китайские ученые образно называют «политика гармоничного родства». И на тот случай, если одной любви окажется недостаточно, Гао-ди также подкупал Маодуня, делая ему ежегодные «подарки» золотом и шелком. К сожалению, и эти «подарки» на самом деле также не срабатывали. Сюнну продолжали повышать цену, а затем все равно занимались грабежом, уверенные, что, пока цена этого ущерба будет меньше расходов на ведение войны, чтобы наказать их, ханьские императоры ничего не смогут поделать.

«Гармоничное родство» продолжалось на протяжении шестидесяти лет, делаясь все более дорогостоящим, покуда в 130-х годах до н. э. ханьский двор не разошелся резко во мнениях по данному вопросу. Одни напоминали о катастрофе 200 года до н. э. и призывали к терпению; другие же требовали крови. В 135 году до н. э., когда, умерла его осторожная мать, молодой император У-ди присоединился к оптимистам. Ежегодно с 129 по 119 год до н. э. он отправлял армии в сотни тысяч человек прямо в дикие места, и ежегодно едва половина их возвращалась. Затраты (как человеческих жизней, так и сокровищ) были ужасающими, и критики У-ди — образованная элита, которая и написала исторические книги, — пришла к выводу, что его превентивные войны оказались катастрофой.

Однако кампании У-ди — как и войны, которые царь Персии Дарий вел против скифов за четыреста лет до этого (и которые исторические писатели также оценивали как неудачные), — изменили проблему кочевников. Правители сюнну лишились «подарков» и добычи, коими можно было делиться с подчиненными, а их пастбищные земли оказались под постоянной угрозой. Они утратили контроль над своими союзниками и начали воевать друг с другом. В 51 году до н. э. они признали власть империи Хань и примерно столетие спустя разделились на два племени. Одно отступило на север, а другое поселилось внутри Китайской империи.

К I столетию н. э. и римляне, и империя Хань перехватили инициативу в борьбе против кочевников. Империя Хань начала практиковать «использование варваров для борьбы с варварами», как они называли это, предоставив южным сюнну место для жизни (и постоянные «подарки») в обмен на военную службу против других кочевников. Рим, защищенный лесами, горами и сельскохозяйственными землями Восточной Европы от большинства передвижений по «степной магистрали», напрямую соприкасался лишь с (полу)кочевниками в Парфии. При этом Рим имел дело с ними не в степях, где у кочевников было столь много преимуществ, но среди городов и каналов Месопотамии. Когда императоры действовали серьезно, римские легионы сметали сопротивление парфян.

Но ни восточная граница Рима, ни северная граница Китая никогда в полной мере так и не установились. В 114 году н. э. Рим прогнал парфян из Месопотамии, получив контроль над всем западным центром, — только лишь чтобы в 117 году покинуть эти земли между реками. Во II веке н. э. Рим еще четыре раза захватывал Месопотамию и еще четыре раза терял ее. Несмотря на свое богатство, Месопотамия была попросту слишком далеко, и ее слишком трудно было удерживать. Китай же, наоборот, обнаружил, что привлечение сюнну внутрь его территории постепенно превратило его границу из линии на карте в переменчивую окраинную зону, в «дикий север», где люди приходили и уходили по своему желанию, где правительственные предписания редко исполнялись, а хороший меч значил больше, нежели юридические тонкости.

Растущее переплетение кочевнических и аграрных империй изменило географию Евразии, делая мир попросту маленьким. Наиболее очевидным последствием этого стала огромная зона общей материальной культуры, простирающаяся от Украины до Монголии, по которой купцы и воины передавали из рук в руки идеи, искусство и оружие Востока и Запада. Правда, наиболее важными грузами, перемещавшимися между Востоком и Западом, были те, которые никто не мог увидеть вообще.

За тысячи лет, прошедшие с тех пор, как земледельцы и скотоводы Старого Света начали скучиваться в деревнях, у них развился скверный набор патогенов. Большинство из них были в высшей степени заразными, а многие могли быть смертельными. В больших популяциях, где дышат друг на друга и обмениваются телесными жидкостями, болезни распространяются быстро. Однако большие цифры также означают, что множеству людей посчастливилось иметь нужные антитела, давшие им возможность сопротивляться этим болезням. На протяжении тысячелетий эти люди распространяли свои средства защиты посредством своего набора генов. Случайные мутации могли по-прежнему превратить «спящие» болезни в убийц, способных распространяться по человеческим популяциям подобно пожару. Затем хозяева и вирусы могли выработать новый баланс, при котором и те и другие могли бы выжить.

Люди, первый раз подвергающиеся воздействию незнакомого для них набора микробов, были слабо защищены от этих безмолвных убийц. Самый известный пример тому географ и историк Альфред Кросби назвал «колумбовым обменом»9 — это было ужасное и непреднамеренное следствие завоевания Европой Нового Света после 1492 года. В Европе и обеих Америках развивались совершенно разные наборы болезней. В Америке имелись свои собственные неприятные недуги — такие, как сифилис, — но небольшие и довольно неплотно расселенные американские популяции были не в состоянии начать соревноваться с богатым репертуаром микробов Европы. Эти колонизуемые люди были эпидемиологически девственными. Всяческие болезни — от кори и менингита до оспы и тифа — атаковали их организмы, разрушая их клетки и убивая их отвратительными способами, — после того как прибыли европейцы. Никто не знает наверняка, как много при этом умерло. Однако, вероятно, «колумбов обмен» оборвал жизнь как минимум трех из каждых четырех человек в Новом Свете. «Представляется очевидным, что Бог хочет, чтобы [туземцы] уступили свое место новым народам»10, — к такому выводу пришел один француз XVI века.

Похожий, но более сбалансированный «обмен в Старом свете» начался, по-видимому, во II столетии н. э. За тысячи лет, прошедшие со времен начала сельского хозяйства, в каждом из центров — западном, южноазиатском и восточном — эволюционировали свои собственные уникальные комбинации смертельных болезней. До 200-х годов до н. э. они развивались почти так, как если бы они были на разных планетах. Но по мере того как купцы и кочевники все больше и больше перемещались вдоль звеньев, соединявших эти центры, эти наборы болезней начали сливаться между собой, выпуская на волю ужасы для всех.

Согласно китайским документам, в армии, воевавшей против кочевников на северо-западных рубежах в 161—162 годах до н. э., разразились таинственные эпидемии, убившие треть войска. В 165 году до н. э. древние тексты опять сообщают о болезни в армейских лагерях. Но на этот раз эти тексты были римскими и описывали мор на военных базах в Сирии во время одной из кампаний против Парфии — на расстоянии четырех тысяч миль [примерно 6,4 тыс. км] от места эпидемий в Китае. Между 171 и 185 годами до н. э. мор возвращался в Китай еще пять раз и почти столь же часто разорял в эти же годы Римскую империю. В Египте, где сохранились подробные записи, эпидемия, по-видимому, убила более четверти населения.

Трудно понять в точности, что собой представляли древние болезни. Причина тут отчасти в том, что на протяжении последних двух тысяч лет вирусы продолжали эволюционировать. Однако главная причина — в том, что древние авторы описывали их просто невыносимо расплывчато. В наши дни люди, стремящиеся стать писателями, могут покупать книги наподобие «Написания сценариев для чайников», чтобы затем массово штамповать по схеме свои сценарии для кинофильмов или телешоу. Точно так же и древние авторы знали, что для любой хорошей исторической книги требуются политика, битвы и эпидемии. Их читатели — как и мы, когда отправляемся смотреть кинофильмы, — имели твердые понятия о том, как должны выглядеть такие сюжетные элементы. При описании эпидемии необходимы были предзнаменования ее приближения, ее ужасные симптомы, потрясающая дань, которую взимает смерть, разлагающиеся трупы, расстройство закона и порядка, а также убитые горем вдовы, родители и/или дети.

Самый легкий способ написать сцену эпидемии — взять ее у другого историка и попросту изменить имена. На Западе образцом служило свидетельство Фукидида — очевидца мора, поразившего Афины в 403 году до н. э. Исследование ДНК, проведенное в 2006 году, позволило предположить, что это была разновидность брюшного тифа, хотя из рассказа Фукидида это не вполне явствует. Ну а поскольку затем другие историки перерабатывали его (если признаться, увлекательную) прозу на протяжении тысячи лет, то относительно тех эпидемий, которые они описывали, вообще мало что является очевидным.

Несмотря на этот туман неопределенности, римские и китайские источники являют разительный контраст с индийской литературой, в которой не упоминается ни о каких эпидемиях во II веке н. э. Возможно, что это попросту отражает отсутствие интереса у образованных классов к столь мирскому явлению, как смерть миллионов бедных людей. Но более вероятно то, что эпидемии действительно обходили Индию стороной. Это наводит на мысль, что «обмен в Старом Свете» по большей части шел через Шелковый путь и степи, а не через торговые пути Индийского океана. Это, несомненно, согласуется с тем, как начинались эпидемии в Китае и Риме: в армейских лагерях на границах.

Каковы бы ни были механизмы обмена микробами, со 180-х годов н. э. ужасные эпидемии повторялись практически каждое поколение. На Западе хуже всего были 251—266 годы, когда в городе Риме каждый день умирало по пять тысяч человек. На Востоке самые черные дни настали между 310 и 322 годами, начавшись опять-таки на северо-западе, где (согласно сообщениям) умерли почти все. Один врач, который жил во время этой эпидемии, описал ее как нечто напоминающее корь или оспу.

«Недавно появились люди, страдающие от эпидемических язв, которые возникают на голове, лице и туловище. За короткое время эти язвы распространяются по всему телу. Они похожи на нарывы, в которых имеется какое-то белое вещество. Когда некоторые из этих гнойничков высыхают, появляется следующее их поколение. Если не начать лечить таких пациентов рано, они обычно умирают. Те, кто выздоравливают, обезображены шрамами пурпурного цвета»11.

«Обмен в Старом Свете» имел опустошительные последствия. Города «съеживались» в размерах, торговля приходила в упадок, налоговые поступления сокращались, поля забрасывались. И, как будто всего этого было недостаточно, каждый из источников фактических данных — торфяники, озерные отложения, керны льда, годичные кольца у деревьев, соотношение стронция и кальция в коралловых рифах и даже химический состав водорослей — позволяет предположить, что климат также обратился против человечества. Подходил к концу римский теплый период. Средние температуры между 200 и 500 годами н. э. снизились примерно на 2°F. Лета эпохи, которую климатологи называют холодным периодом «темных веков», стали более холодными. В результате уменьшилось испарение с океанов, стали слабее муссонные ветры и сократилось количество осадков.

При других обстоятельствах процветающие восточный и западный центры могли бы отреагировать на климатические изменения столь же эффективно, как они это сделали, когда во II веке до н. э. начался римский теплый период. Но на этот раз болезни и изменение климата — два из пяти всадников апокалипсиса, которые столь заметно фигурируют в главе 4, проскакали вместе. К чему это приведет и присоединятся ли к ним другие три всадника — голод, миграции и крах государств — это зависело от того, какова будет реакция людей.

Утрата мандата Неба

Как и все организации, империя Хань и Римская империи сформировались для решения конкретных проблем. Они научились тому, как наносить поражение всем своим соперникам, как управлять обширными территориями и огромными массами населения с помощью простых технологий и как переправлять продовольствие и доходы из богатых провинций армиям на имперских рубежах и к массам людей в крупных имперских городах. Однако каждая из них все эти задачи решала немного разными способами, и именно эти различия предопределили то, как они отреагировали на «обмен в Старом Свете».

Наиболее важным было то, как каждая из империй поступала в отношении своей армии. Чтобы противостоять сюнну, начиная со 120 года до н. э. и в дальнейшем, империя Хань создала огромные кавалерийские эскадроны, во все большей мере набираемые из самих кочевников. Также она, в соответствии с политикой «использования варваров для борьбы с варварами», отработанной в I столетии н. э., селила многих из этих кочевников в пределах своей империи. Это имело двоякие последствия: милитаризацию на границах, где воины, боровшиеся против сюнну, жили, лишь слабо контролируемые империей Хань, и демилитаризацию внутренних районов государства. В центральной части Китая, за исключением самой столицы, теперь можно было встретить лишь немного войск, а набиралось в армию отсюда — еще меньше. Китайские аристократы видели мало выгоды для себя в том, чтобы служить офицерами, командуя «варварами», дислоцированными далеко от столицы. Война стала делом, которым где-то вдалеке занимались в интересах императора иноземцы.

Плюсом для императоров от такой политики было то, что им больше не приходилось беспокоиться, что могущественные знатные лица используют армию против них. Минус же состоял в том, что у императоров больше не было «палки», при помощи которой они могли бы ударить по любому знатному лицу, ставшему источником проблем. Следовательно, по мере того как монополия государства на применение силы ослабевала, аристократам становилось легче притеснять местных крестьян и поглощать их хозяйства, создавая огромные поместья, которыми эти землевладельцы управляли как личными феодальными владениями. Количество излишков, которые можно было выжать из крестьян, имело свои пределы. Поэтому когда землевладелец находился так близко, а император — так далеко, то в руки местных господ в качестве арендной платы переходило больше излишков, а отправлялось в Чанъань в качестве налогов — меньше.

Императоры противодействовали этому, ограничивая размер поместий, которыми аристократы могли владеть, и число крестьян в них, перераспределяя земли в пользу свободных (и способных платить налоги) мелких сельских хозяев и получая наличные деньги за счет государственных монополий на такие необходимые вещи, как железо, соль и алкоголь. Однако в 9 году н. э. борьба между императором и землевладельцами достигла критического уровня, когда высокопоставленный чиновник по имени Ван Ман захватил трон, национализировал все земли, отменил рабство и крепостничество и провозгласил, что отныне только государство может владеть золотом. Его почти что маоистская централизация немедленно потерпела крах. Однако крестьянские восстания сотрясали империю, и к тому времени, когда порядок был восстановлен, — в 30-х годах н. э., — политика империи Хань полностью трансформировалась.

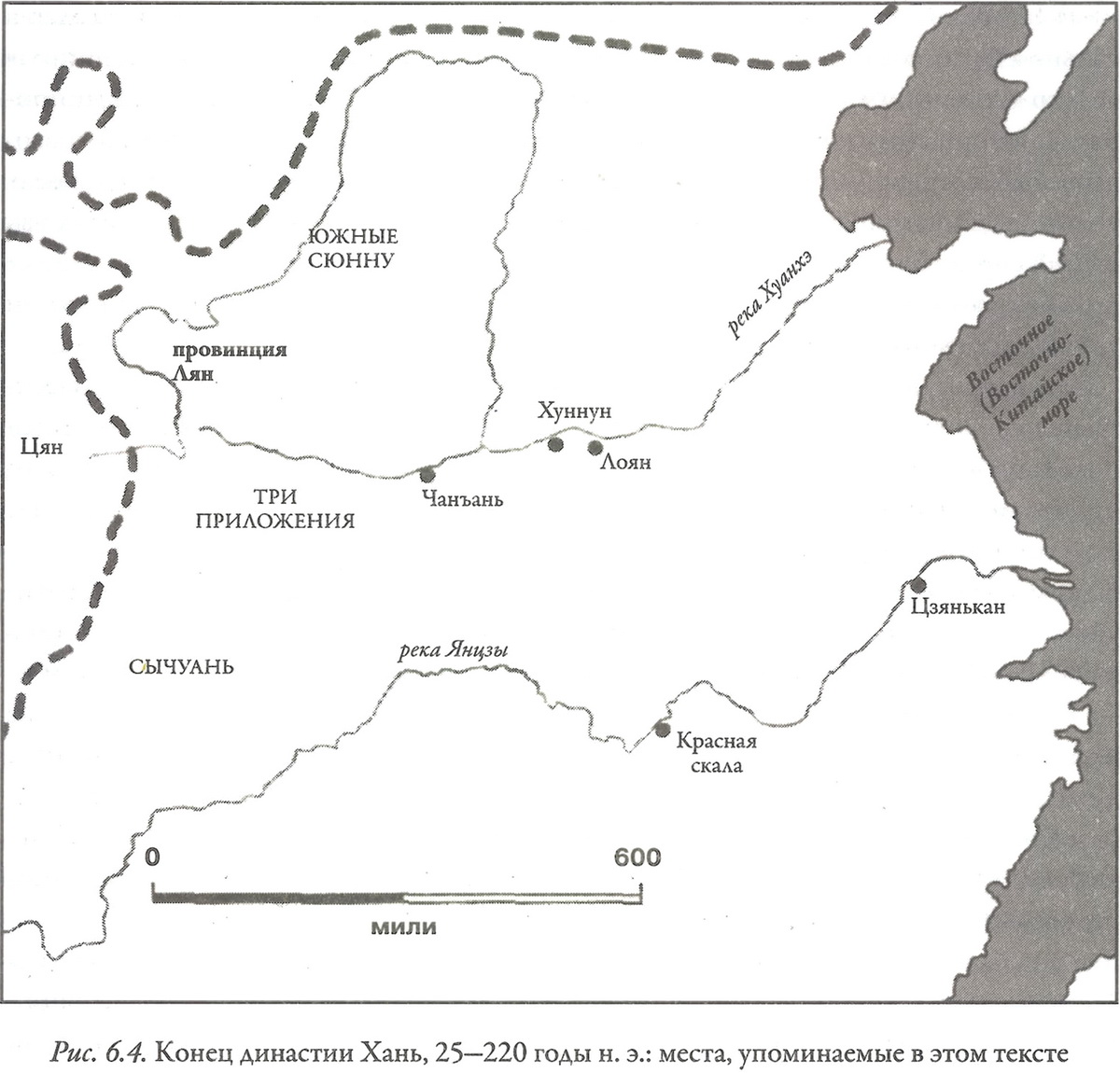

Император, сменивший Ван Мана, — Гуан У-ди, правивший с 25 по 57 год н. э., был из обеспеченной семьи, — не из тех семей, кто обрел свое могущество благодаря связям с прежним двором. Чтобы восстановить власть династии Хань, Гуан У-ди пришлось тесно сотрудничать со своими собратьями-магнатами, и он связал свою судьбу с ними, положив начало золотому веку для землевладельцев. Став богатыми как цари и властвуя над тысячами крестьян, эти представители знати фактически игнорировали государство и его докучливых сборщиков налогов. Прежние императоры Хань переселяли в Чанъань тех землевладельцев, которые создавали для них проблемы, чтобы иметь возможность держать их под присмотром. Однако Гуан У-ди вместо этого перенес столицу в Лоян (рис. 6.4), где землевладельцы были самыми сильными, и эти магнаты могли контролировать двор.

Такого рода элита начала ослаблять функции государства и решительно урезать крупнейшую статью бюджета — расходы на армию. К концу I века н. э., когда сюнну больше не были главной угрозой, большая конная армия, которая была создана для войны с ними, оказалась вынуждена заботиться о себе сама. Это означало грабеж крестьян, которых она, как предполагалось, защищала. Примерно к 150 году н. э. южные сюнну — теоретически вассалы — стали более или менее независимыми.

Также не было предпринято и серьезных усилий по реорганизации армии, чтобы встретить новые угрозы — со стороны цян. Так китайцы неопределенно именовали земледельцев и скотоводов, обитавших в районе их западных рубежей. Благодаря, возможно, мягкому климату римского теплого периода численность цян за несколько поколений возросла, и их небольшие группы стали перемещаться в западные провинции Китая. Если у них получалось, они занимали земли, а если не получалось, то воевали и воровали. Чтобы удерживать эти территории под контролем, на границах были нужны гарнизонные войска, а не кавалерия кочевников. Однако землевладельцы в районе Лояна не хотели за это платить.

Некоторые чиновники предложили совсем отказаться от западных провинций и предоставить цян своей судьбе, однако другие опасались «эффекта домино». «Если вы потеряете провинцию Лян, — предупреждал один из придворных, — то вашей границей станут «Три приложения». Если люди из «Трех приложений» двинутся внутрь, то вашей границей будет Хуннун. Если люди из Хуннуна двинутся внутрь, то вашей границей будет Лоян. Если вы будете продолжать подобным образом, то вы достигнете края Восточного моря, и это также станет вашей границей»12.

Под влиянием этих убеждений правительство сохранило прежний курс и тратило на него большие средства, но проникновение продолжалось. В 94 году и затем в 108 году н. э. группы цян захватили обширные территории в западных провинциях. В 110 году произошло общее восстание цян, а к 150 году н. э. цян были столь же неподконтрольны Лояну, как и сюнну. Как на западной, так и на северной границе местным землевладельцам пришлось организовать самозащиту, создавая из зависимых крестьян ополчения, а губернаторы, забытые государством, направившим их сюда, также сформировали собственные армии (и грабили свои провинции, чтобы оплачивать их).

Должно быть, трудно было не прийти к выводу, что империя Хань потеряла свой мандат небес, и в 145 году н. э. во время трех отдельных друг от друга восстаний выдвигали требование новой династии. Впрочем, для крупной землевладельческой элиты у происходящего было одно светлое пятно. Империя стала меньше, налоговые платежи уменьшились, а армия в каком-то смысле была приватизирована. Однако их поместья были более продуктивны, нежели когда-либо, имперские налоговые сборщики оставили их в покое, а о войне до них доходили лишь отдаленные слухи. В конце концов для них все повернулось к лучшему.

Китайских Панглоссов ждал неприятный сюрприз, когда в 160-х годах н. э. на сцене внезапно объявился «обмен в Старом Свете». Эпидемии опустошали северо-запад, где происходило движение цян в пределы империи, и распространялись по всей стране. И, вместо того чтобы явить в ответ сильное лидерство, императорский двор совершенно ослабел.

Теоретически сотни чиновников, которые заполняли кабинеты дворца в Лояне, существовали лишь для того, чтобы претворять в жизнь желания императоров. Однако на практике (как и у гражданских служащих многих эпох) у них имелись также и свои собственные интересы. Большинство из них были выходцами из семей землевладельцев и обычно умели очень хорошо отыскивать причины, позволяющие им не делать того, что не нравилось землевладельцам (например, собирать деньги для ведения войн). Поэтому любому императору, имевшему свои собственные идеи, приходилось преодолевать их сопротивление. Некоторые императоры, чтобы добиться осуществления тех или иных задач, привлекали родичей — в особенности родственников своих многочисленных жен. Другие обращались к услугам евнухов, о чьих преимуществах я упоминал в главе 5. Дальновидные императоры с большим успехом использовали и тех и других. Однако у этих их ставленников также имелись свои собственные планы, и поэтому они старались доказать, что императоры не являлись дальновидными. Фактически они так поставили дело, что после 88 года н. э. ни один из принцев старше четырнадцати лет не доживал до момента, когда он мог бы занять императорский трон. Политика дворца выродилась в закулисные интриги, которыми занимались старшие министры, евнухи и родственники мальчиков-императоров.

В 168 году н. э. — именно тогда, когда ханьский Китай более всего нуждался в сильном руководстве, — евнухи дворца устроили заговор против родственников только что вступившего на трон двенадцатилетнего императора Лин-ди. На протяжении почти двадцати лет, когда свирепствовали эпидемии, а сюнну и цян совершали набеги, двор занимался чистками и контрчистками. Результатом стала гибель тысяч людей и паралич власти. Коррупция и некомпетентность достигли новых высот. Несправедливость вызывала восстания, и родственники Лин-ди, неспособные править и командовать армиями, уполномачивали местных влиятельных лиц, чтобы те набирали войска и делали все, что считают необходимым.

Люди жаждали объяснений столь резкому сползанию в хаос, и, когда ни конфуцианские ритуалы, ни даосский мистицизм их не давали, образующуюся брешь заполняли самопровозглашенные визионеры. Так, в долине Хуанхэ один врач учил, что грехи вызывают болезни, а исповедь приносит здоровье, и приобрел множество последователей. В 170-х годах он пошел еще дальше: он пришел к выводу, что главным источником греха и заразы является сама правящая династия. Она должна уйти. «Когда начнется новый цикл продолжительностью в шестьдесят лет, — объявил он, — в мир придет великое счастье»13.

Однако великого счастья не наступило. Вместо этого, когда 3 апреля 184 года начался новый календарный цикл, дела пошли еще хуже. Хотя поддерживавшие династию Хань армии подавили повстанцев (известных как «Желтые повязки», названных так по цвету их головного убора; желтый цвет был символом новой эпохи), по всему Китаю являлись их подражатели. Казалось, сами небеса выражали свое недовольство: Хуанхэ мощно разлилась, согнав с места 365 тысяч крестьян. Движение под названием «Пять мер зерна» (обещавшее свободу от болезней тем, кто покается в своих грехах и заплатит пять мер риса) превратило Сычуань в независимую даосскую теократию. Цян воспользовались хаосом и опять принялись грабить западную часть Китая. Полководцы, которым было поручено сдерживать эти угрозы, сами стали независимыми военачальниками. И, когда двор предпринимал какие-либо действия, это только ухудшало ситуацию.

В 189 году Лин-ди вызвал к себе самого могущественного из военачальников — Дун Чжо, но тот написал ему в ответ: «Все ханьские и варварские войска под моим командованием пришли ко мне и сказали: «Тогда наши запасы провианта закончатся, и наши жены и дети умрут от голода и холода»14. Удерживая мою повозку, они не позволили мне уйти». Поскольку Лин-ди продолжал настаивать, Дун объявил его обманщиком и вернулся в Лоян, но вместе с собой привел и свою армию. К прибытию Дуна Лин-ди очень кстати умер, и придворные, сгруппировавшиеся вокруг старшей вдовы Лин-ди (которая поддерживала тринадцатилетнего сына в качестве нового правителя), и евнухи (которые выступали за восьмилетнего сына) принялись убивать друг друга. Дун ворвался в Лоян, перебил евнухов, убил старшего мальчика, а на трон посадил младшего в качестве императора Сянь-ди. Потом он поджег Лоян и стал думать, что ему делать дальше.

Династия Хань больше не контролировала положение дел, но не контролировал его и Дун, поскольку, хотя управленческая (основанная на «дорогостоящей» стратегии управления) власть императоров потерпела крах, их незримая божественная власть (основанная на «дешевой» стратегии управления) — сохранилась. Ни один человек не решался провозгласить себя императором, пока Сянь-ди оставался в живых, но никто не решался и убить мальчика-царя. (Впрочем, на военачальников это не распространялось; Дун был убит в 192 году н. э.) Пока влиятельные люди вздорили друг с другом, используя императора Сянь-ди как пешку, империя распадалась на отдельные владения. Сюнну и цян завладели окраинами, а учреждения, связанные с «дорогостоящей» стратегией управления, которые казались столь прочными, «растаяли в воздухе».

«Я так долго не снимаю своих доспехов, что под ними завелись вши»15, — так написал где-то после 197 года Цао Цао, военачальник (и поэт по совместительству).

Погибло несметное число семей,Их белые кости лежат на полях,На протяжении тысячи ли [примерно триста миль] не услышишь даже крика петуха.Только один из ста выживает.Мысли об этом раздирают мои внутренности.

Впрочем, Цао достаточно долго сдерживал свое горе, сумев держать при себе Сянь-ди и манипулировать мальчиком-императором, дабы стать главным «игроком» в Северном Китае.

Цао Цао был сложным человеком. Он, возможно, действительно пытался восстановить династию Хань, а себе предусматривал традиционную почетную роль мудрого советника. Видя, как землевладельцы подрывают старое «дорогостоящее» государство, он старался решить военную проблему, поселяя своих солдат в колониях, где одни из них выращивали продовольствие, а другие проходили военную подготовку. Также он пытался решить и политическую проблему, разделив знать на девять рангов и определив их положение в рамках меритократии. Подобно Тиглатпаласару в Ассирии за тысячу лет до этого, он устранил магнатов со сцены, и вплоть до 208 года н. э. — когда его флот был уничтожен в битве у Красной скалы — казалось, что Цао может вновь собрать Китай воедино.

Однако, несмотря на эти старания, Цао Цао помнят (по большей части благодаря огромному роману XIV века «Троецарствие») в основном как монстра, разрушившего империю Хань. В Пекинской опере XX века актеры, надевшие маску Цао Цао (белое лицо и обведенные черной краской глаза), всегда являлись негодяями, которых публика обычно ненавидела. В 1990-х годах Цао Цао пришел в сферу высоких технологий, явившись на экраны компьютеров в качестве «плохого парня» в бесчисленных видеоиграх. Он был таковым и на более крупных экранах как злодей в телевизионной версии «Троецарствия» (в восьмидесяти четырех эпизодах), а также на самых широких экранах в самом дорогостоящем азиатском фильме из когда-либо снятых «Битва у Красной скалы», стоившем 80 миллионов долларов. Первая часть этого фильма была выпущена на экраны во время проведения пекинской Олимпиады в 2008 году.

Скверная репутация Цао Цао связана скорее с тем, что случилось после его смерти, нежели с его собственными злодеяниями. После битвы у Красной скалы между тремя главными военачальниками возникло равновесие сил, и после 220 года — когда сын Цао Цао наконец-то велел императору Сянь-ди отречься от престола, — страна разделилась на три царства. Однако одно из них, основанное Цао Цао, всегда было самым сильным. В 264 году оно сокрушило одного из своих соперников, переименовало себя в государство Цзинь и в 280 году собрало огромные армию и флот, которые наконец-то обратно завоевали Китай.

На протяжении следующего десятилетия коллапс, происходивший после гибели империи Хань, выглядел как кратковременная аберрация, сравнимая с тем, что происходило в западном центре после 2200 или 1730-х годов до н. э., когда изменения климата, миграции и голод стали причиной краха государств, но мало повлияли на социальное развитие. Но вскоре оказалось, что падение империи Хань фактически было более похоже на коллапс на Западе около 1200 года до н. э., имевший громадные и долговременные последствия.

Победы на полях битв могли привести к сокращению числа уцелевших военачальников до одного, но не могли изменить основные проблемы Китая. Аристократия оставалась столь же сильной, как и всегда, что быстро подрывало военные колонии и меритократию, которые создавал Цао Цао. Эпидемии все еще свирепствовали, а наступивший холодный период «темных веков» сделал жизнь более тяжелой не только для земледельцев долины Хуанхэ, но и для сюнну и цян. Между 265 и 287 годами в империи Цзинь поселились четверть миллиона жителей Центральной Азии. Порой империя Цзинь оказывала им радушный прием, поскольку они представляли собой рабочую силу, а в иные времена власти просто терпеть их не могли.

В этом контексте такие мелочи, как любовная жизнь императоров, могли оказаться чрезвычайно важными. Так, один из императоров Цзинь довольно неосмотрительно произвел на свет двадцать семь сыновей, и, когда он в 289 году умер, некоторые из них наняли самых диких кочевников, которых они только смогли найти, чтобы сражаться друг с другом. Эти кочевники, не будучи глупыми, быстро поняли, что могут не соглашаться с теми деньгами, которые им платили, и могут затребовать любую цену, какую пожелают. Когда один из вождей сюнну не получил в 304 году свою плату, он очень рассердился и объявил, что создает новое царство. Цзинь все равно не дало ему всего того, чего он хотел, и поэтому в 311 году его сын сжег Лоян, осквернил семейные могилы династии Цзинь и захватил императора в плен, заставив его подавать вино на пирах. Все еще не получив такой добычи, которую, по их мнению, они заслуживали, в 316 году сюнну разрушили Чанъань и взяли в плен нового императора Цзинь, поручив этому пленнику мыть бокалы и подавать вино. Через несколько месяцев, пресытившись этой игрой, сюнну убили и его, и его родственников.

Государство Цзинь потерпело крах. Отряды сюнну и цян грабили, как хотели, по всему Северному Китаю, а цзиньский двор и вслед за ним миллионы его сторонников бежали в Цзянькан (современный Нанкин) на реке Янцзы. На северных землях, которые они сдали, сельское хозяйство было одним из самых продвинутых в тогдашнем мире. Однако под совокупным влиянием высокой смертности (в результате эпидемий) и большой эмиграции эти земли в значительной степени вернулись в дикое состояние. Это вполне устраивало кочевников, которые перемещались сюда из степей. Но для оставшихся сельскохозяйственных общин это означало также и угрозу голода. В более счастливые дни на помощь им могли бы прийти местная знать или государство, но теперь помогать им было некому. В довершение несчастий, налеты саранчи пожрали те излишки, которые сельские жители все еще производили. А новые эпидемии — которые, возможно, приносили мигранты из степей — добавили горя ослабленному населению. Оспа, возможно, впервые появилась в Китае в 317 году, через год после сожжения Чанъаня.

Войны, которые вели вожди сюнну и цян среди этих бесплодных ландшафтов, были похожи скорее на гигантские набеги за рабами, нежели на столкновение друг с другом «дорогостоящих» государств. Правители сгоняли крестьян, порой десятками тысяч, на территории вокруг новых столичных городов, где эти рабы возделывали поля, чтобы кормить армии профессиональных кавалеристов. Эти всадники тем временем импортировали из степей новые виды вооружения: более совершенные седла, стремена и более крупных лошадей, которые могли нести на себе броню и бронированных рыцарей, что сделало пехоту фактически устаревшей. Те китайские аристократы, которые не бежали на юг, перебрались на холмы, а их зависимые крестьяне скучивались в укрепленных местах, которые были единственным убежищем от мародерствующих всадников.

Новые государства, образовавшиеся в Северном Китае («Шестнадцать государств пяти варваров», как их презрительно называли китайские историки), были в высшей степени нестабильными. Например, в 350 году в одном таком государстве разразилась оргия этнической чистки: местные китайцы устроили бойню выходцам из Внутренней Азии. «Число мертвых составило более двухсот тысяч, — гласит официальная династическая история. — Трупы были сложены за пределами городских стен, где их пожирали шакалы, волки и дикие собаки»16. Когда в таких случаях возникал вакуум власти, его заполняли другие вожди. К 383 году один из владетелей, казалось, мог объединить весь Китай. Однако, когда он окружил Цзянькан и потерпел там небольшое (по-видимому) поражение, это вызвало панику, что привело к разгрому. И к 385 году его государство перестало существовать.

Беженцы из разрушаемого Чанъаня, спасавшиеся на юге, основали в 317 году государство Восточная Цзинь со столицей в Цзянькане. В отличие от бандитских царств в Северном Китае оно могло похвастаться роскошным и изысканным царским двором и демонстрировало, как подобает жить китайской царской семье. Государство отправляло послов в Японию и Индокитай, произвело на свет великолепные литературу и искусство и, что самое замечательное из всего, просуществовало в течение столетия.

Однако, при всем этом внешнем блеске, царство Восточная Цзинь было столь же ужасно внутренне разобщено, как и любое из северных государств. Бывшая северная знать, бежавшая на юг, была мало заинтересована в том, чтобы подчиняться контролю императора. Некоторые из этих беженцев-аристократов сосредоточились в Цзянькане и стали паразитами-приспособленцами, кормящимися от царского двора. Другие занимались колонизацией бассейна реки Янцзы и выкраивали себе поместья на этой жаркой и влажной новой родине. Они вытесняли туземное население, валили леса, осушали болота и селили здесь беженцев-крестьян в качестве крепостных.

Конфликты носили эндемический характер на всех уровнях. Новая знать, бежавшая с севера, враждовала со старыми южными семьями; аристократы всех мастей боролись против магнатов из средних слоев; как богачи, так и элита средних слоев выжимали соки из крестьян; китайцы всех классов вытесняли туземцев в горы и леса; и все сопротивлялись укрепившему свои позиции царскому двору в Цзянькане. Несмотря на всю разрывающую сердце поэзию на тему утраченных земель на севере, землевладельцы Южного Китая не спешили платить налоги или отказываться от своей власти и полномочий, что могло бы дать возможность осуществить обратное отвоевание. Мандат неба был утерян.

Переворот

В отличие от кризиса XII века до н. э. кризис, вызванный «обменом в Старом Свете», имел общеевразийские масштабы, а его западный компонент вдохновил на создание, возможно, первого шедевра современной историографии — «Истории упадка и разрушения Римской империи» Эдварда Гиббона. Темой этого труда, как провозгласил его автор, был «переворот, который останется памятным навсегда, который до сих пор отзывается на всех народах земного шара»17 (эти строки были написаны в 1770-х годах). Гиббон был прав: лишь при его жизни социальное развитие Запада вновь достигло тех головокружительных высот, до которых оно поднялось при Римской империи.

Первые римские и ханьские императоры сталкивались с похожими проблемами, но пытались решать их по-разному. Китайские правители, опасаясь гражданской войны, нейтрализовали армию, но из-за этого они мало что могли противопоставить могущественным землевладельцам. Римские правители, напротив, контролировали армию, ставя на командные должности своих родственников, а рядовой состав пополняя из граждан. В результате гражданским лицам было труднее бросить вызов императору, но зато это было легче сделать солдатам.

Управлять такой сложной системой надо было уметь. Однако, поскольку многие римские правители были людьми сумасбродными, периодические крахи были неизбежны. Конечно, оргии Калигулы и его решение сделать консулом свою лошадь были достаточно скверными. Но то, что Нерон любил заставлять сенаторов петь на публике и убивал любого, кто его раздражал, — это было уже чересчур. В 68 году н. э. три разные фракции в армии объявили своих полководцев императорами, и потребовалась жестокая гражданская война, чтобы уладить этот вопрос. «…Разглашенной оказалась тайна, — рассказывал историк Тацит, — окутывавшая приход принцепса к власти, и выяснилось, что им можно стать не только в Риме»18. Везде, где были солдаты, мог появиться и новый император.

С другой стороны, римский подход к делу позволял удерживать рубежи (рис. 6.5). У германцев за Рейном и Дунаем, как и у цян вдоль западной границы Китая, в первых веках н. э. происходил рост населения. В результате они сражались друг с другом, торговали с римскими городами и преодолевали реки, чтобы попасть в империю. Чтобы заниматься всеми этими видами деятельности, имело смысл объединяться в более крупные группы с более сильными царями. Как и империя Хань, Рим в ответ на то, что границы делались все более пористыми, строил стены (самая известная из них — это вал Адриана, пересекающий Британию), контролировал торговлю и вел оборонительные действия.

В 161 году н. э., когда Марк Аврелий Антонин стал императором, Рим все еще представлялся находящимся в добром здравии, и Марк рассчитывал заняться предметом своей страсти — философией. Однако вместо этого ему пришлось столкнуться с «обменом в Старом Свете». Первая серьезная эпидемия разразилась в военных лагерях на северо-западной границе Китая в тот год, когда Марк взошел на трон. Парфянское вторжение в Сирию в том же самом году заставило его сосредоточить там войска. Скученность в военных лагерях этих войск создавала идеальные условия для распространения болезней, и в 165 году их опустошил мор (Оспа? Корь? Письменные свидетельства по этим болезням, как всегда, отличались неопределенностью). Этот мор добрался до Рима в 167 году, а передвижения населения далеко на севере и востоке привели к созданию за Дунаем новой мощной германской федерации. Остаток своей жизни — тринадцать лет — Марк потратил, ведя войну с ними.

В отличие от Китая Рим выиграл свои пограничные войны II века. Не будь этого, Рим — подобно империи Хань — мог бы в 180-х годах впасть в кризис. Однако победы Марка повлияли лишь на темпы перемен, но не на их результаты, и это наводит на мысль, что одни армии сами по себе не могли остановить данный коллапс. Массовые смерти из-за эпидемий ввергли экономику в хаос. Цены на продовольствие и заработная плата в сельском хозяйстве взлетели ввысь, из-за чего эпидемии стали благом для выживших земледельцев, которые могли забрасывать менее продуктивные поля и сосредотачивать свои усилия на лучших землях. Поскольку сельское хозяйство сокращалось, а налоги и арендные платежи уменьшались, то экономика в целом вошла в состояние свободного падения. Число кораблекрушений в Средиземном море резко сократилось после 200 года, и вслед за этим после 250 года снизилось загрязнение ледовых кернов, озерных отложений и болот (рис. 6.6). К этому времени трудности почувствовали все. После 200 года кости крупного рогатого скота, свиней и овец в поселениях стали встречаться реже, из чего можно сделать вывод, что стандарты жизни снизились. К 220-м годам жители богатых городов стали строить меньше крупных зданий и делали меньше надписей.

Через пятьдесят лет после побед Марка Аврелия Рим все равно утратил контроль над своими границами. Точно так же, как парадоксальным следствием побед над сюнну в I веке до н. э. стало то, что империи Хань стало труднее контролировать свои границы, серия римских успехов настолько подорвала силы Парфии, что ее режим пал еще до восстания персов в 220 году. Новоявленная династия Сасанидов создала гораздо более сильную армию и в 244 году победила римские войска и убила возглавлявшего их императора.

В результате срочной переброски войск и денег, чтобы поддержать рушащийся восточный фронт, Рим оказался не в состоянии должным образом защищать свои границы на Дунае и Рейне. Теперь вместо мелких шаек, ранее незаметно проникавших, чтобы воровать скот, через оголившиеся оборонительные линии прорывались военные отряды численностью в сотни и тысячи человек, которые жгли, грабили и уводили рабов. Готы, которые лишь недавно мигрировали на Балканы с берегов Балтики, совершали набеги вплоть до Греции, и в 251 году от них потерпел поражение и был убит еще один римский император. Затем разразились новые эпидемии, — возможно, принесенные этими перемещениями населения. Когда Рим в 259 году в конце концов собрал еще одну армию против персов, он получил новое унижение: император Валериан был захвачен в плен и брошен в клетку, где он оставался в течение года одетым в рабские лохмотья и подвергался изощренным ужасным мучениям. Римляне настаивали, что стойкость Валериана произвела впечатление на его пленителей. Однако на самом деле похоже на то, что персам — как и сюнну, когда те захватывали китайских императоров, — в конце концов просто надоело. Они содрали с Валериана кожу и вывесили ее на стенах своей столицы.

«Обмен в Старом Свете» и возвышение сасанидской Персии изменили положение Рима. Как раз теперь, когда население сокращалось, а экономика испытывала трудности, императорам требовалось больше денег и войск, нежели когда-либо прежде. Их первой (не слишком блестящей) идей стали выплаты денег новым армиям обесцененной валютой. Это попросту сделало деньги бесполезными и ускорило экономический коллапс. Ужаснувшиеся неудачами центрального правительства, армии брали инициативу в свои руки и провозглашали новых императоров с изумительной скоростью. По контрасту с предыдущими императорами, у этих людей вообще не было даже намека на божественность. Большинство из них были грубыми солдатами, а некоторые — неграмотными рядовыми. Немногие из них смогли продержаться у власти более двух лет, и все они умерли от меча.

Поскольку армейские группировки тратили больше времени на сражения друг с другом, нежели на защиту провинций, местные знатные лица пошли тем же самым путем, что и их китайские коллеги: они обращали крестьян в зависимость от них и организовывали из них ополчения. Сирийский торговый город Пальмира сумел отбросить персов — теоретически от имени Рима, но царица-воительница Зенобия (которая лично возглавляла свои войска и регулярно посещала городские собрания, одетая в военные доспехи) затем обратилась против Рима и подчинила себе Египет и Анатолию. На другом конце империи губернатор на Рейне объявил о создании независимой «Галльской империи», включавшей Галлию (современная Франция), Британию и Испанию.

К 270 году Рим выглядел довольно похожим на Китай 220 года, будучи разделен на три царства. Но, несмотря на все эти неурядицы, ситуация у Рима на самом деле была не столь ужасной. Сражаясь с Персией и германцами в 260-х годах, Пальмира и Галлия обеспечили империи передышку. Да и города вокруг Средиземного моря — главный источник налоговых поступлений для империи — оставались по большей части в безопасности. Пока товары продолжали перемещаться по морю, в имперские закрома продолжали поступать деньги, и занимавшие теперь трон империи новые расчетливые люди из числа военных могли заниматься возрождением и восстановлением. Сменив бороды как у философов и ниспадающие локоны прежних императоров на выбритые подбородки и короткую стрижку, они повышали налоги в тех регионах, которые пока что были под их контролем, создавали вооруженные силы, основой которых была тяжеловооруженная кавалерия, а затем направляли их на своих врагов. Они разгромили в 272 году Пальмиру, в 274 — Галлию, а к 282 году — большинство германских военных группировок. В 297 году Рим даже смог в некоторой степени отомстить за Валериана, захватив гарем царя Персии.

Император Диоклетиан (правивший в 284—305 годах) использовал такой поворот событий, проведя административную, фискальную и военную реформы, дабы сделать империю более способной иметь дело с новым миром. Численность армии примерно удвоилась. Границы никогда не были вполне в порядке, но Рим теперь чаще выигрывал битвы, нежели проигрывал. Против набегов германцев применялась глубоко эшелонированная оборона, а персов вынуждали истощать силы в осадах. Чтобы справиться со всеми этими задачами, Диоклетиан разделил свои основные функции на четыре части и назначил одного правителя и одного его заместителя управлять западными провинциями, а еще одного правителями и его заместителя — восточными. Как и следовало ожидать, эти многие правители империи устраивали двух-, трех- и четырехсторонние гражданские войны столь же часто, что и войны с внешними врагами, но по сравнению с гражданской войной в китайской империи Цзинь в 290-х годах, где было двадцать семь участвующих сторон, это была, безусловно, стабильность.

Новая империя приобретала свои формы. Сам Рим перестал быть столицей, поскольку принимающие решения лица переместились в западных провинциях на передовые базы поблизости от границ, а в восточных провинциях — в великий новый город Константинополь. Однако в конечном счете реорганизации, сколько бы их ни было, не могли решить основополагающие проблемы империи. Экономическая интеграция, создававшаяся на протяжении многих веков, оказалась поколебленной. Восточные провинции возродились в IV веке благодаря торговле зерном, вином и оливковым маслом, при которой получаемое богатство опять распространялось далеко вниз по социальной иерархии. Однако западные провинции неуклонно выходили из этого кругооборота. Крупные землевладельцы в Западной Европе сохранили бóльшую часть своего могущества, которое они приобрели в III столетии, прикрепляя «своих» крестьян к земле и укрывая их от государственного налогообложения. По мере того как поместья становились все более самодостаточными, города в их окрестностях «съеживались» в размерах, и все более приходили в упадок торговля и промышленность. Эта тяжелейшая проблема была попросту не по силам ни одному из императоров. Температуры и количество выпадающих дождей продолжали снижаться — независимо от того, что говорили или делали правители; эпидемии продолжали убивать; и люди в степи продолжали перемещаться.

Где-то около 350 года группа, именовавшая себя гуннами, переместилась на запад через Казахстан, вызывая «эффект домино» во всех направлениях (рис. 6.7). По какой именно причине они вызывали такой страх — вопрос спорный. Древние авторы объясняли это их ужасной внешностью; современные же ученые чаще указывают на использовавшиеся ими мощные луки. Опять-таки мы можем наблюдать лишь последствия. Кочевники, бежавшие от гуннов, вторглись в Индию и Иран либо отступили на запад на территорию современной Венгрии. Это сделало трудной жизнь готов, которые после своих набегов на империю в III веке поселились и занялись сельским хозяйством на территориях, которые мы теперь называем Румынией. После горячих внутренних дебатов готы попросили у Рима предоставить им убежище в пределах империи.

Ничего нового в этом не было. В Риме была разработана политика, довольно похожая на политику «использования варваров для борьбы с варварами» империи Хань. Как правило, иммигранты принимались, разделялись на небольшие группы, а затем одних зачисляли в армию, других селили на сельскохозяйственных землях, а третьих продавали в качестве рабов. Это одновременно ослабляло давление на границах, повышало численность войск и увеличивало численность населения, облагаемого налогами. У иммигрантов, естественно, зачастую были другие идеи. Они предпочитали селиться в империи единой группой и продолжать жить так, как они жили прежде. Чтобы не допустить этого, Риму всегда нужно было иметь в распоряжении достаточно войск, дабы вызывать у иммигрантов должное почтение.