Книга: Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще

Назад: 4. Восток догоняет

Дальше: 6. Замедление и снижение

5. Вровень

Преимущества скучного

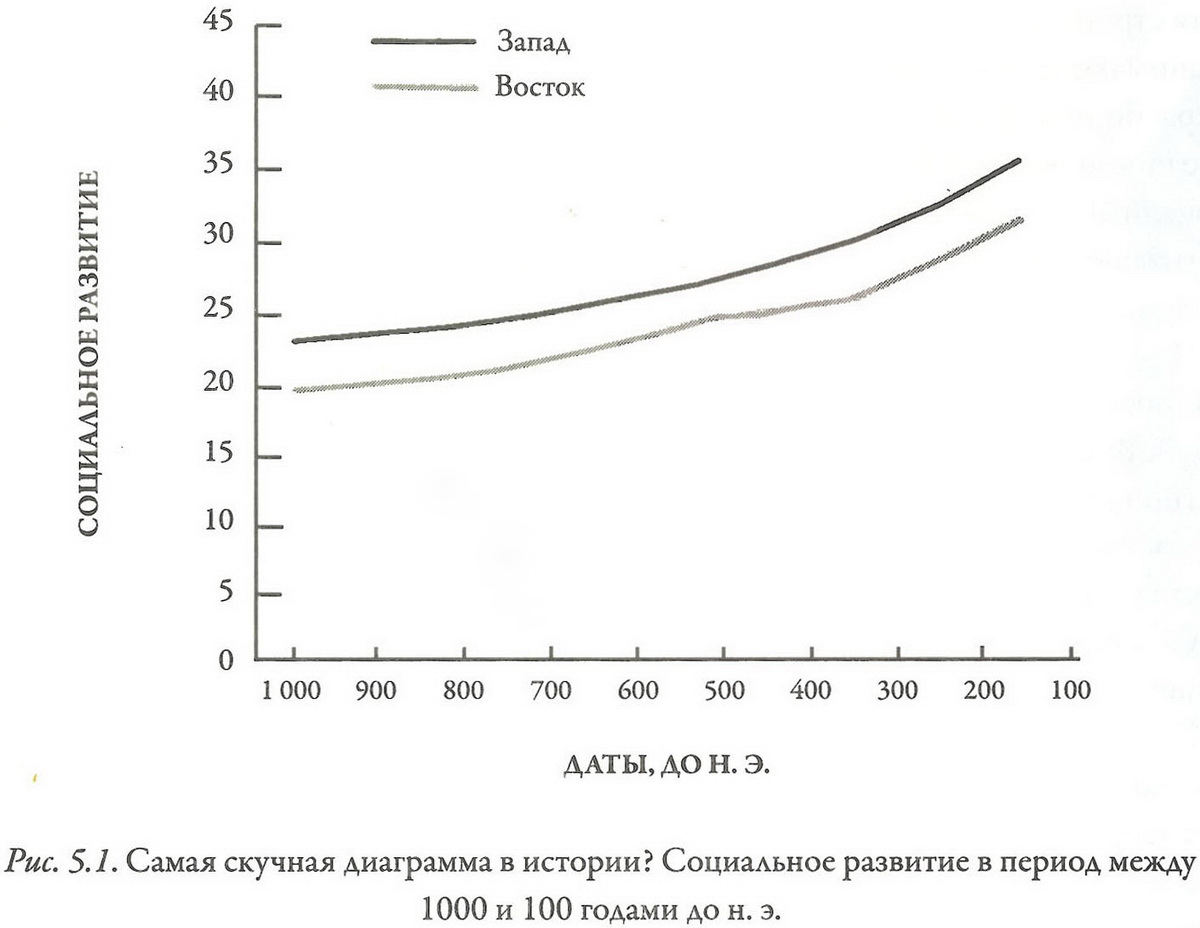

На рис. 5.1 изображена, может быть, самая скучная из всех диаграмм. В отличие от рис. 4.2 на ней нет ни крупных дивергенций, ни социальных беспорядков, ни конвергенций, — а только две линии, которые идут параллельно друг другу почти на протяжении тысячи лет.

Хотя рис. 5.1 может показаться совершенно банальным, но то, что не случилось в этот период, также важно для нашего повествования. В главе 4 мы видели, что, когда около 1200-х годов до н. э. западный центр потерпел коллапс, его превосходство в социальном развитии резко сократилось. Потребовалось пять столетий, чтобы социальное развитие Запада обратно выросло до 24 баллов — показателя, который был у него около 1300-х годов до н. э. Если бы Запад, достигнув этого уровня, опять потерпел коллапс, то разрыв между Востоком и Западом вообще исчез бы. А если бы, с другой стороны, социальное развитие Востока коллапсировало, достигнув 24 баллов, то это привело бы к восстановлению первенства Запада, которое было у него до 1200-х годов до н. э. Однако в реальной жизни, как видно из рис. 5.1, ничего подобного не произошло. Социальное развитие Востока и Запада постоянно шло по возрастающей параллельно — они шли вровень. Середина I тысячелетия до н. э. была одной из поворотных точек истории, поскольку поворота истории не случилось.

Но то, что случилось, на рис. 5.1 также важно. В период с 1000 по 100 год до н. э. социальное развитие и на Востоке, и на Западе выросло почти вдвое. Уровень социального развития на Западе превысил 35 баллов; когда Юлий Цезарь перешел Рубикон, он был выше того уровня, при котором Колумб пересек Атлантику.

Почему западный центр не коллапсировал около 700 года до н. э. или восточный около 500 года до н. э., когда каждый из них вышел на уровень в 24 балла? Почему социальное развитие ко времени 100 лет до н. э. настолько выросло? Почему восточный и западный центры были так похожи при достижении этого уровня? В этой главе я попытаюсь дать ответы на все эти вопросы, хотя, очевидно, за ними последуют новые: почему, если социальное развитие в 100 году до н. э. достигло такого высокого уровня, Древний Рим или Китай не колонизировали Новый Свет? Или почему там не произошла промышленная революция? Но придется подождать до глав 9 и 10, когда мы сможем сравнить то, что произошло после 1500 года н. э., и то, что не произошло в древности. Однако прямо сейчас нам необходимо рассмотреть то, что действительно тогда случилось.

Царство по дешевке

По сути, восточный и западный центры избежали коллапса в I тысячелетии до н. э. потому, что совершили собственную реструктуризацию и изобрели новые социальные институты, которые позволяли им на шаг опережать те социальные потрясения, которые порождала сама их продолжающаяся экспансия.

По существу, есть два основных способа управления государством, которые мы можем назвать «дорогостоящей стратегией» и «дешевой стратегией». Дорогостоящая стратегия предполагает наличие руководителей, которые централизуют власть и нанимают и увольняют подчиненных, которые служат им за жалованье в рядах бюрократии или армии. Выплата жалованья требует больших доходов, но и основная работа чиновников состоит в получении этих доходов посредством налогов, а основная работа армии — обеспечивать принуждение при их сборе. Целью является достижение баланса: масса доходов тратится, но еще больше поступает. Правители и их служащие живут на разницу между этими потоками.

При дешевой стратегии руководителям не нужны крупные налоговые поступления, поскольку они много и не тратят. Свою работу они заставляют делать других людей. Вместо того чтобы платить армии, правители полагаются на представителей местной элиты — которые вполне могут быть их родственниками, — что те будут набирать войска в своих владениях. Правители вознаграждают этих вельмож тем, что делятся с ними награбленным. Правители, которые стабильно побеждают в войнах, создают баланс на невысоком уровне: доходов поступает не очень много, но тратится еще меньше, и вожди и их родня живут на эту разницу.

Самым крупным событием I тысячелетия до н. э. как на Востоке, так и на Западе был переход от государств, ориентирующихся на дешевую стратегию, к государствам, ориентирующимся на дорогостоящую стратегию. Государства продвигались в этом направлении еще в дни Урука; в середине III тысячелетия до н. э. у египетских фараонов уже были бюрократические «мускулы», достаточные для того, чтобы строить пирамиды, а через тысячу лет их наследники организовывали сложные по составу армии из колесниц. Однако по сравнению с масштабами I тысячелетия до н. э. более ранние усилия выглядят незначительными. Поэтому в этой главе будут доминировать виды деятельности, характерные для государств, — управление и ведение войн.

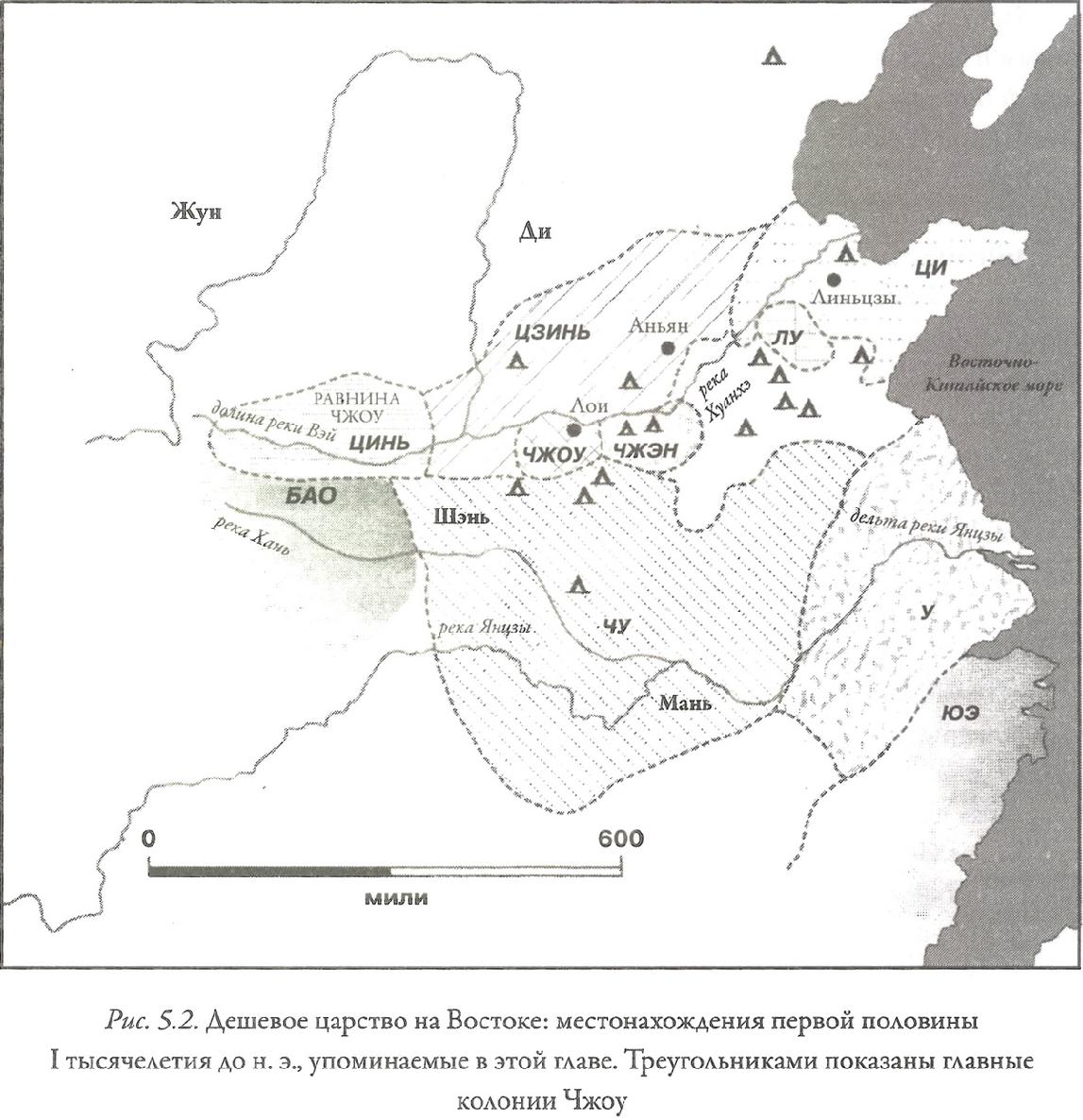

Государства Востока и Запада на протяжении I тысячелетия до н. э. избрали разные пути движения к дорогостоящей стратегии, но оба они были тернистыми. Государства Востока, созданные намного позже, нежели государства Запада, около 1000 года до н. э. находились ближе к «дешевой» части спектра. Государство Шан было рыхлым собранием союзников, которые посылали в Аньян черепах и лошадей, а порой являлись участвовать в войнах. Когда царь У в 1046 году до н. э. ликвидировал Шан, его государство Чжоу было, возможно, еще более рыхлым. У не стал аннексировать царство Шан, поскольку у него не было никого, кому он мог бы поручить управление им. Поэтому он поставил там марионеточного царя и отправился к себе домой, в долину реки Вэй (рис. 5.2).

Это дешевый способ контролировать бывших врагов, — когда он работает. Однако в данном случае соперничество родственников — вечная проблема «дешевых» организаций — вскоре испортило дело. У не мог полагаться на свою семью в том, что он хотел осуществить. В 1043 году до н. э. У умер, оставив после себя трех братьев и сына. В соответствии с официальной версией династии Чжоу — написанной, разумеется, победителями, — Чэн, сын У, был слишком молод, чтобы править, и поэтому Чжоу-гун, младший брат У, согласился стать регентом (многие историки полагают, что на самом деле Чжоу-гун совершил государственный переворот). Два старших брата царя У в ответ на это объединили свои силы с остатками режима Шан, чтобы сопротивляться Чжоу-гуну.

В 1041 году до н. э. Чжоу-гун победил в этой гражданской войне. Он убил своих старших братьев, но понял, что не сможет править Шан так дешево, как надеялся на это У, но не мог и предоставить его самому себе, дав возможность злоумышлять против него. Поэтому Чжоу-гун нашел блестящее «дешевое» решение: он отправил членов царского клана Шан основать фактически независимые города-государства вдоль по долине Хуанхэ (где-то от двадцати шести до семидесяти трех из них, — в зависимости от того, какому из древних авторов мы верим). Эти города не платили ему налогов, но и ему не приходилось тратиться на них.

Царство Чжоу фактически было семейным бизнесом, имевшим много общего с самым известным из семейных бизнесов — мафией. Царь, который фактически был capo di tutti capi, жил в огромном поместье, расположенном на равнине Чжоу, управляя им при помощи минимального числа чиновников, в то время как подчиненные ему правители — «люди с положением», если использовать терминологию гангстеров, жили в своих собственных укрепленных городах. Когда царь призывал их, эти местные владетели обеспечивали его силовой поддержкой, являясь на помощь со своими колесницами и войсками, чтобы царь мог одержать победу над своими врагами. По окончании сражения гангстеры делили награбленное и отправлялись по домам. Все были довольны (за исключением ограбленных врагов).

Подобно боссам Коза ностры, цари Чжоу использовали эмоциональные, а также материальные стимулы, чтобы подчиненные им лидеры оставались лояльными. Фактически они вкладывали большие средства и усилия в поддержание своей легитимности, — которая зачастую была тем единственным, что отличало этих царей от гангстеров. Они убеждали подчиненных правителей, что царь — как глава семьи, как главный по части предсказаний и культа предков, а также как связующее звено между этим миром и божественным миром — имеет право призывать их.

Чем более царь мог положиться на лояльность своих родственников, тем меньше ему, конечно, приходилось полагаться на дележ добычи. Цари Чжоу активно проповедовали новую теорию царской власти: Ди — верховный бог на небесах — избирает земных правителей. Он даровал свой мандат добродетельному царю Чжоу, потому что был разочарован моральными недостатками царя Шан. Истории о добродетели царя У стали затем столь тщательно разработанными, что к IV столетию до н. э. философ Мэн-цзы утверждал, что, вместо того чтобы сражаться с царем Шан, У просто провозгласил: «Я пришел принести мир, а не вести войну с людьми». И немедленно «раздался стук голов людей об землю [в знак подчинения], как будто обрушилась гора»1.

Лишь немногие — если такие вообще были — из местных владетелей государства Чжоу могли поверить в такие глупости. Однако теория «небесного мандата» побуждала их действовать заодно с царями. Впрочем, она могла обернуться и против царей: если царь Чжоу прекратит вести себя добродетельно, то небеса могут отозвать его мандат и даровать его кому-нибудь еще. А кто, если не эти местные владетели, мог сказать, отвечает ли поведение царей небесным стандартам?!

Аристократам Чжоу нравилось записывать списки почестей, которые они получали, на бронзовых сосудах, использовавшихся в ритуалах, проводимых в честь их предков. Из этих списков хорошо видно сочетание материальных и психологических вознаграждений. Например, в одном из них описывается, как царь Чэн (правивший с 1035 по 1006 год до н. э.) отметил заслуги одного своего сторонника в ходе сложной церемонии, даровав ему его собственный титул и земли. «Вечером, — гласит надпись, — этот владетель получил в награду множество слуг, вооруженных боевыми топорами, — двести семей, и ему было предложено пользоваться экипажем колесницы, в которой ездил царь; также он получил бронзовую упряжь, плащ, халат, ткани и туфли»2.

Пока это срабатывало, рэкет, которым занимались цари Чжоу, был очень эффективным. Цари мобилизовывали довольно большие армии (в сотни колесниц к IX веку до н. э.) и добивались общего согласия с тем, что их предки хотят получать деньги за защиту от «врагов-варваров», окружающих мир Чжоу. Крестьяне, проживавшие во владениях Чжоу, будучи во все большей безопасности от нападений, обрабатывали свои поля и кормили растущие города. Вместо того чтобы облагать крестьян налогом, местные владетели заставляли их выполнять трудовые повинности. Теоретически, поля были разделены в виде сетки участков три на три, как доски для игры в крестики-нолики. Восемь семей работали на внешних полях для себя и по очереди обрабатывали девятое поле, лежащее посередине, в пользу их господина. Реальность была, без сомнения, более запутанной. Однако в совокупности труд крестьян, грабежи и вымогательства обогащали элиту. Ее представители хоронили друг друга в пышных гробницах. Они приносили в жертву меньше людей, нежели аристократы государства Шан, но зато в их могилах было гораздо больше колесниц. Для них отливали огромное число бронзовых сосудов (на сегодняшний день опубликована информация о примерно 13 тысячах экземпляров), на которых делались надписи. И хотя письмо оставалось инструментом элиты, теперь оно распространилось гораздо шире по сравнению с весьма ограниченным использованием его в эпоху Шан.

Однако у этой системы была одна слабость: ее подпитывала постоянная «диета» побед. Почти сто лет правителям это удавалось, но в 957 году до н. э. царь Чжао потерпел поражение. Эта неудача была не из тех событий, о котором кто-нибудь захотел бы сделать запись, и поэтому все, что мы знаем об этом, происходит из одного сделанного мимоходом комментария в «Бамбуковых анналах» — хронике, захороненной в могиле в 296 году до н. э. и заново обнаруженной, когда эта могила была разграблена почти шесть столетий спустя. Там сообщается, что два великих владетеля выступили вместе с царем Чжао против Чу — региона к югу от владений Чжоу. «Небеса были темные и неспокойные, — говорит хронист. — Фазаны и зайцы были напуганы. Шесть армий царя исчезло в реке Хань. Сам царь умер»3.

Чжоу разом утратило свою армию, своего царя и мистический ореол небесного мандата. Возможно, вельможи пришли в выводу, что Чжоу, в конце концов, не были такими уж добродетельными. К тому же их проблемы накладывались друг на друга: после 950 года до н. э. надписи на бронзовых сосудах, найденных в восточной части Хуанхэ, перестали заявлять о лояльности к Чжоу. Пока цари пытались держать этих вассалов в узде, они утрачивали контроль над «врагами-варварами» на западе, которые начали угрожать городам Чжоу.

Когда количество вновь завоеванных территорий стало незначительным, по-видимому, усилились конфликты среди элиты из-за земель. Столкнувшись с неурядицами в своем «дешевом» государстве, царь Му обратился к более дорогостоящим решениям и после 950 года до н. э. начал создавать бюрократию. Некоторые цари Чжоу (мы не знаем с уверенностью, кто именно) затем использовали своих администраторов для перераспределения земель между семьями, — может быть, чтобы вознаградить за лояльность и наказать за предательство, но аристократия этому воспротивилась. Дальнейший ход событий, восстановленный из коротких сообщений, записанных на бронзовых сосудах, выглядит следующим образом: в 885 году до н. э. кто-то сместил царя И-вана, но «многие владетели» восстановили его власть; а затем И-ван пошел войной на самого крупного из этих владетелей — Ай-гуна, правителя княжества Ци, и в 863 году до н. э. Ай-гуна сварили заживо в бронзовом котле. В 842 году до н. э. «многие владетели» дали отпор, и царь Ли-ван, подобно некоторым боссам мафии, сначала оказал сопротивление, когда предатели-подчиненные пытались его захватить, а затем бежал в изгнание.

На другом конце Евразии западные цари в IX и X веках до н. э. также строили «дешевые» государства. То, как западный центр выходил из спада, происходившего после 1200-х годов до н. э., почти столь же неясно, как и то, как этот спад начался. Однако тут, вероятно, свою роль сыграла изобретательность, порожденная отчаянием. Крах торговли с дальними странами заставил людей опять обратиться к местным ресурсам, но некоторые важные товары, прежде всего олово, необходимое для производства бронзы, во многих местах стали недоступными. Поэтому жителям Запада пришлось научиться взамен использовать железо. Кузнецы на Кипре — где долгое время была самая продвинутая металлургия в мире — еще до 1200 года до н. э. знали, как получать полезный металл из безобразных на вид красных и черных железных руд, которые попадались по всему Средиземноморью. Однако пока бронза была доступной, железо оставалось просто новинкой. В результате оскудения поставок олова возникла ситуация «железо или ничего». Ко времени 1000 лет до н. э. этот новый дешевый металл использовался от Греции до территории теперешнего Израиля (рис. 5.3).

Еще в 1940 годах н. э. Гордон Чайлд, один из гигантов европейской археологии, предположил: «Дешевое железо демократизировало сельское хозяйство, промышленность, а также и военное дело»4. В результате следующих шестидесяти лет раскопок нам стало немного понятнее, как именно это происходило; однако Чайлд был, несомненно, прав в том, что доступность железа сделала металлическое оружие и орудия труда в I тысячелетии до н. э. более широко распространенными, нежели во II тысячелетии до н. э. И, когда торговые пути снова ожили, никто не стал возвращаться к бронзе для изготовления оружия или орудий труда.

Первой частью западного центра, которая восстановилась после темной эпохи, мог быть Израиль, где, как гласит еврейская Библия, цари Давид и Соломон, правившие в X веке до н. э., создали «единое царство», простиравшееся от границ Египта до Евфрата. В ней рассказывается, что их столица Иерусалим процветала, и Соломон с почестями встречал царицу далекой Шебы (Савы) (возможно, находившейся в нынешнем Йемене) и отправлял торговые экспедиции через Средиземное море. «Единое царство», хотя и было меньше и слабее, нежели царства в Международную эпоху, являлось более централизованным государством, нежели современный ему «семейный бизнес» в Чжоу, — поскольку в нем взимались налоги и поступала дань от окружающих земель. Они, возможно, были самым сильным государством в тогдашнем мире вплоть до смерти Соломона около 931 года до н. э., когда его компоненты — Израиль и Иудея — внезапно разделились и пошли своими путями.

Только вот на самом деле ничего из этого не происходило. Многие ученые-библеисты уверены, что никакого «единого царства» не было. Все это было фантазией, утверждают они, которую израильтяне выдумали спустя столетия, дабы утешить себя в той ужасной ситуации, в которой они тогда находились. Археологам определенно оказалось сложно отыскать великие строительные проекты, которые, как утверждается в Библии, брались осуществлять Давид и Соломон, и дебаты по этому поводу стали опасно ожесточенными. При нормальном положении вещей даже самые преданные археологии ученые задремали бы на семинарах, посвященных хронологии древних сосудов для хранения. Но когда один археолог в 1990-х годах высказал предположение, что горшки, обычно датируемые X веком до н. э., на самом деле были изготовлены в IX столетии до н. э., это означало, что монументальные здания, которые прежде связывались с Соломоном и X веком до н. э., должно быть, также следует датировать временем на сотню лет позже. А это, в свою очередь, означало, что царство Соломона было бедным и ничем не выдающимся и что данные повествования еврейской Библии неверны, то он спровоцировал этим такой гнев, что ему даже пришлось нанять телохранителя.

Все это — вопрос очень запутанный. Поскольку у меня нет телохранителя, то я постараюсь побыстрее разделаться с ним. Мне представляется, что данное повествование из Библии, равно как и китайские традиционные версии историй династий Ся и Шан, проанализированные в главе 4, возможно, содержали преувеличения, но вряд ли были вымыслом полностью. Свидетельства, найденные в других частях западного центра, также позволяют предположить, что к концу X века до н. э. происходило возрождение. В 926 году до н. э. Шешонк I — ливийский военачальник, захвативший египетский трон, — во главе войска прошел через Иудею (которая занимала южную часть нынешнего Израиля и Западный берег реки Иордан). По-видимому, он пытался восстановить прежнюю Египетскую империю. Он потерпел неудачу, но на севере пришла в движение еще более мощная сила. В 934 году до н. э., при царе Ашшурдане II, в Ассирии, после столетнего перерыва в течение темной эпохи, возобновилось ведение царских записей, дающих нам представление о бандитском государстве, по сравнению с которым государство Чжоу выглядит ангельским.

Ашшурдан хорошо понимал, что Ассирия восстанавливалась после темной эпохи. «Я вернул измученных людей Ассирии, которые покинули свои города и дома, из-за нужды и голода и ушли в другие земли, — писал он. — Я поселил их в городах и домах… и они проживают в мире»5. Некоторым образом Ашшурдан был царем старого типа, который считал себя земным представителем бога Ашшура, покровителя Ассирии, — во многом так же, как считали цари Месопотамии на протяжении двух тысяч лет. Однако в темную эпоху Ашшур стал другим. Он стал сердитым богом — фактически очень сердитым, — поскольку, хотя он знал, что является верховным богом, большинство смертных людей не могли понять этого. Поэтому задачей Ашшурдана было заставить их это понять, превратив наш мир в охотничьи угодья Ашшура. А если эта охота сделает богатым Ашшурдана, — это тоже прекрасно.

В пределах центральной части Ассирии в распоряжении царя было немногочисленное чиновничество. Он также назначал губернаторов, которых называли «Сынами неба», и предоставлял им огромные поместья и рабочую силу. Такие практики относятся к дорогостоящей стратегии (и, вероятно, были хорошо знакомы любому правителю Международной эпохи). Однако источники реальной власти ассирийского царя были из разряда дешевой стратегии. Вместо того чтобы взимать налоги в Ассирии, дабы платить армии и обеспечивать Ашшуру возможность охотиться, царь рассчитывал на то, что Сыны неба предоставят ему войска, и за это их вознаграждал — как цари Чжоу подчиненных им владетелей — военной добычей, экзотическими подарками и предоставлением места в царских ритуалах. Сыны неба использовали такое положение дел, чтобы добиться права на тридцатилетний срок пребывания в должности, фактически превращая свои поместья в наследственные лены и выделенных им работников — в крепостных.

В точности как правители Чжоу, ассирийские цари были заложниками доброй воли своих вассалов, но, пока они побеждали в войнах, это не имело значения. Сыны неба предоставляли бóльшие армии, нежели вассальные правители Чжоу (согласно царским записям, число воинов составляло 50 тысяч пехоты в 870-х годах до н. э. и более 100 тысяч в 845 году до н. э. плюс тысячи колесниц), а относительно дорогостоящая царская бюрократия обеспечивала логистическую поддержку, необходимую для обеспечения питания и перемещения таких больших масс людей.

Неудивительно, что правители меньших и более слабых соседей Ассирии обычно предпочитали покупать защиту. Иначе их самих посадили бы на кол, а их города сожгли бы. Словом, предложение ассирийцев обычно было таким, от которого они не могли отказаться, в частности и потому, что Ассирия зачастую оставляла у власти покорных им местных царей, а не использовала стратегию Чжоу — замену их колонистами. Побежденные цари в этом случае могли даже в конце концов оказаться в выигрыше: если они предоставляли Ассирии войска для ее следующей войны, то могли получить долю от награбленного.

Впрочем, зависимые цари могли испытывать искушение отказаться от своих обязательств, и поэтому Ассирия стала уделять основное внимание священному террору. Те, кто подчинился, не должны были поклоняться Ашшуру, но должны были признавать, что Ашшур правит небесами, и сообщать своим богам, что надо делать. Из-за этого восстание становилось не только политическим событием, но и религиозным преступлением против Ашшура, не оставляя ассирийцам другого выбора, кроме как наказывать за него как можно более свирепо. Ассирийские цари украшали свои дворцы рельефами со сценами ужасной жестокости, а их веселье при перечислении массовых казней быстро стало умопомрачительным. Возьмем, к примеру, запись Ашшурнасирпала II о наказании, которому он подверг восставших около 870 года до н. э.

«Я построил башню напротив ворот его города, и я снял кожу со всех начальников, которые выступили мятежом, и я покрыл башню их кожей. Некоторых из них я замуровал в башне, некоторых насадил на колья, стоявшие на башне, а других на колья, окружавшие башню…Многих захваченных я отправил на огонь, а многих оставил в качестве пленников. Некоторым я отрезал носы, уши и пальцы, а у многих выдавил глаза. Я составил одну гору из живых людей, а другую — из голов, и я повесил головы на деревьях вокруг города. Их молодых мужчин и девственниц я отправил на огонь. Двадцать мужчин я захватил живыми и замуровал в его дворце. Остальных воинов я мучил жаждой в пустыне»6.

Политическая судьба Восточного и Западного центров в IX веке до н. э. развивалась в разных направлениях, когда Чжоу правили, постепенно слабея, в то время как Ассирия возрождалась после темной эпохи. Однако для обоих центров были характерны постоянные войны, растущие города, рост торговли и новые дешевые способы управления государством. И в VIII веке до н. э. у них оказалось нечто общее: они оба столкнулись с пределами возможностей «дешевого» правления.

Ветры перемен

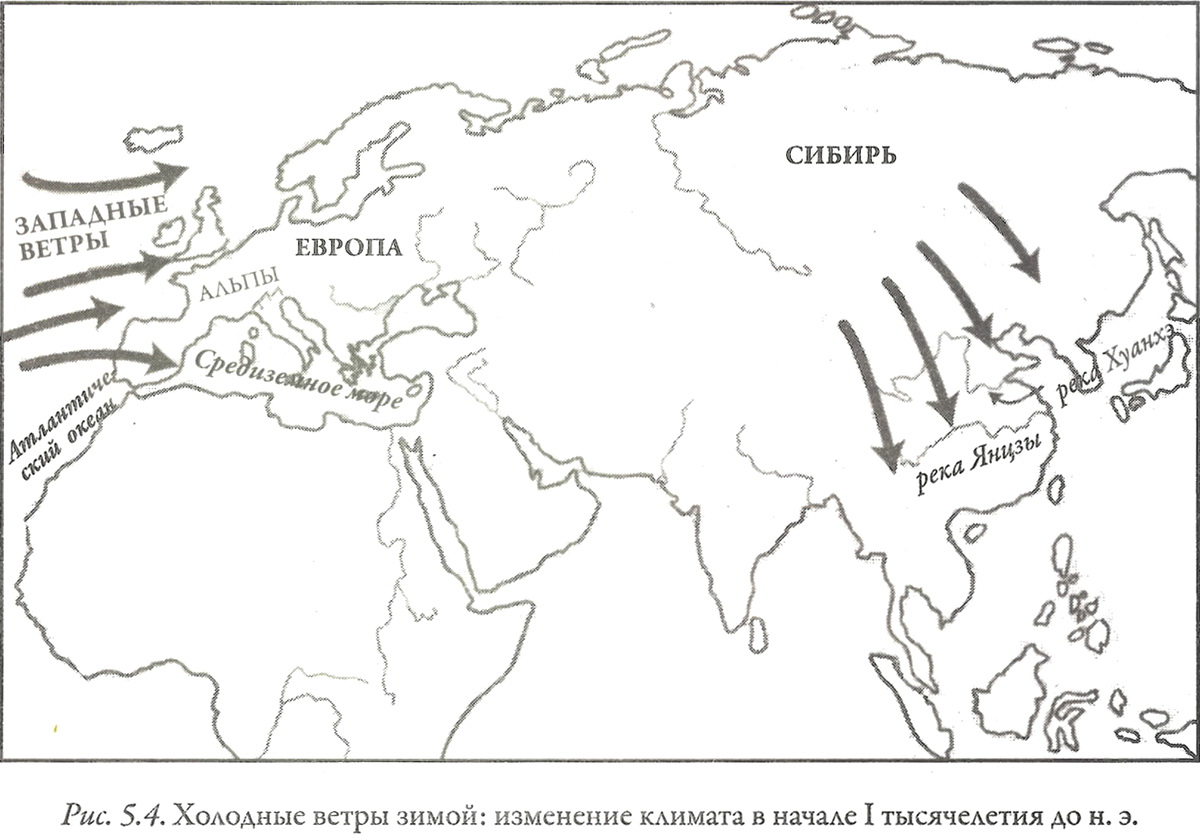

Как говорится в пословице, плох тот ветер, который ни для кого не является попутным. Никогда это утверждение не было более верным, нежели около 800-х годов до н. э., когда небольшие колебания земной оси вызвали усиление зимних ветров по всему Северному полушарию (рис. 5.4). В Западной Евразии, где главные зимние ветры — западные, дующие с Атлантики, это означало больше зимних дождей. Это было благом для людей в Средиземноморском бассейне, где самой частой причиной смерти всегда были кишечные вирусы, бурно развивающиеся в жаркую и сухую погоду, а основной проблемой для сельского хозяйства было то, что зимние ветры могли не принести достаточных для получения хороших урожаев дождей. Холод и дождь были лучше, нежели болезни и голод.

Однако новый климатический режим был плохим для людей, живших к северу от Альп, где основными убийцами были респираторные болезни, бурно развивающиеся в холоде и сырости, а основной проблемой для сельского хозяйства был короткий сезон летней вегетации растений. Когда в период между 800 и 500-ми годами до н. э. климат изменился, то население на севере и западе Европы сократилась, но возросло в Средиземноморье.

В Китае зимние ветры в основном дуют из Сибири, и поэтому, когда после 800-х годов до н. э. они стали сильнее, климат там в результате стал суше и холоднее. Это, вероятно, облегчило ведение сельского хозяйства в окрестностях рек Янцзы и Хуанхэ, поскольку уменьшились наводнения, и население в обеих долинах продолжало расти; но в результате жизнь стала более тяжелой для людей на все более засушливом плато к северу от Хуанхэ.

В рамках этих широких закономерностей, конечно, имели место бесчисленные местные вариации, но основной результат был похож на эпизоды перемен климата, с которыми мы познакомились в главе 4; балансы в рамках регионов и между регионами изменялись, вынуждая людей реагировать на это. Один автор типичного учебника по палеоклиматологии так говорит об этих годах: «Если такое нарушение климатической системы произошло бы в наши дни, то социальные, экономические и политические последствия были бы близки к катастрофическим»7.

И на Востоке, и на Западе примерно те же самые площади земли, по мере роста численности населения, должны были кормить все больше ртов. Это порождало как конфликты, так и инновации. И то и другое потенциально могло оказаться благом для правителей. Так, большее число конфликтов означало больше возможностей для оказания помощи друзьям и наказания врагов. Большее число инноваций означало, что можно получать больше богатств. Наконец, то, что было движущей силой обоих этих процессов, — большее число людей — означало больше работников, больше воинов и больше добычи.

Все эти блага могли доставаться царям, которые сохраняли контроль. Однако для применявших «дешевые» стратегии управления правителей VIII века до н. э. это оказалось сложно. В наибольшем выигрыше оказывались те, кто лучше всего мог воспользоваться новыми возможностями. Это зачастую были местные начальники: губернаторы, землевладельцы и командиры гарнизонов, на которых цари, в соответствии с «дешевыми» стратегиями, полагались при решении своих задач. Это были плохие новости для царей.

В 770-х годах до н. э. цари как на Западе, так и на Востоке утратили контроль над своими вассалами. Египетское государство, более-менее объединенное после 945 года до н. э., в 804 году до н. э. разделилось на три государства, а к 770 году до н. э. — на десяток фактически независимых княжеств. В Ассирии в 823 году до н. э. Шамши-Ададу V пришлось сражаться, отстаивая свои права на трон, а затем он утратил контроль над своими подчиненными царями и губернаторами. Некоторые Сыны неба даже вели войны от своего имени. Ассирологи называют годы с 783 по 744 до н. э. «интервалом» — временем, когда цари значили мало, заговоры были обычным делом, а губернаторы делали что хотели.

Для местных аристократов, мелких князей и маленьких городов-государств это был золотой век. Самым интересным случаем является Финикия — цепочка городов, протянувшаяся вдоль побережья нынешнего Ливана. Ее жители процветали в качестве посредников с тех пор, как в X веке до н. э. западный центр восстановился, перевозя товары между Египтом и Ассирией. Однако их богатство привлекло внимание ассирийцев, и ко времени 850 лет до н. э. финикийцы платили деньги за защиту. Некоторые историки полагают, что это подтолкнуло финикийцев отважиться отправиться в Средиземноморье в поисках наживы, чтобы иметь деньги для покупки мира. Другие подозревают, что большее значение при этом имели рост населения и притягательность новых рынков в Средиземноморье. Так или иначе, ко времени 800 лет до н. э. финикийцы совершали дальние путешествия, учредили торговые анклавы на Кипре и даже построили небольшое святилище на Крите. Ко времени 750 лет до н. э. греческий поэт Гомер считал само собой разумеющимся, что его слушатели знали финикийцев и не доверяли им: «Прибыли хитрые гости морей, финикийские люди, / Мелочи всякой привезши в своем корабле чернобоком»8 [Одиссея, 15.415-416].

Однако быстрее всего росла численность греков, и возможно, что именно финикийские исследователи и торговцы побуждали голодных греков двигаться по их стопам. Ко времени 800 лет до н. э. кто-то доставил греческие гончарные изделия в Южную Италию, а ко времени 750 лет до н. э. греки, как и финикийцы, обосновались на постоянное жительство в Западном Средиземноморье (см. рис. 5.3). И тем и другим нравились хорошие гавани с возможностью доступа оттуда по речным путям к рынкам во внутренних территориях. Но греки, прибывавшие в куда большем числе, нежели финикийцы, селились также и в качестве земледельцев и захватывали некоторые лучшие прибрежные земли.

Порой местные группы оказывали сопротивление. Некоторые — в частности, племена Этрурии и Сардинии в Италии — еще до прибытия колонистов имели свои небольшие города и вели торговлю с дальними странами. Теперь они строили большие города и возводили монументы, создавали государства с дешевыми стратегиями управления и интенсифицировали сельское хозяйство. Они создали алфавит, взяв за основу греческую модель (которую греки, в свою очередь, заимствовали у финикийцев между 800 и 750-ми годами до н. э.). Эти алфавиты были легче для изучения и использования, чем более ранние письменности, для которых требовались сотни знаков, каждый из которых представлял собой слог, состоящий из согласного и гласного звуков. И они были намного легче, нежели египетские иероглифы или китайская письменность, для которых требовались тысячи знаков, каждый из которых выражал отдельное слово. Насколько можно судить, в V веке до н. э. 10 процентов мужчин в Афинах могли читать простые тексты или записать собственное имя — намного больше, нежели где бы то ни было на Востоке или на Западе когда-либо ранее.

Мы знаем гораздо больше о распространении городов, государств, торговли и письма в Европе I тысячелетия до н. э., нежели о распространении сельского хозяйства за четыре или пять тысяч лет до этого (это обсуждалось в главе 2). Но споры по поводу того, что происходило в каждом случае, на удивление похожи. Некоторые археологи утверждают, что колонизация из Восточного Средиземноморья в I тысячелетии до н. э. привела к росту городов и государств далее к западу. Другие в ответ утверждают, что местные народы трансформировали свои собственные общества в процессе сопротивления колониализму. Члены второй группы — по большей части более молодые ученые — порой обвиняют первую группу в том, что они проецируют на Древний мир ностальгию по самопровозглашенной цивилизаторской миссии колониальных режимов Нового времени. А некоторые представители первой группы — по большей части из более старшего поколения — отвечают, что их критики заинтересованы скорее выставить себя в качестве защитников угнетенных, нежели выяснить то, что реально происходило.

Однако такое поношение друг друга, по общему мнению, является очень даже умеренным по сравнению с той яростью, которую порождает археология Израиля (насколько я знаю, при этом еще никому не потребовался телохранитель), хотя по благородным стандартам классической науки эти споры являются резкими. Так или иначе, но этого оказалось достаточно, чтобы втянуть в эти дискуссии и меня. Стремясь разобраться в этих вопросах, я потратил летние сезоны с 2000 по 2006 год, проводя раскопки одного сицилийского местонахождения под названием Монте-Полиццо. Это был небольшой туземный город, в котором между 650 и 525 годами до н. э. обитал народ, называвшийся элимами. Он находился так близко к колониям финикийцев и греков, что мы могли видеть их с вершины нашего холма. Поэтому это место оказалось идеальным для проверки конкурирующих теорий относительно того, что стало причиной быстрого подъема Западного Средиземноморья — колонизация или местное развитие. После семи летних сезонов, в течение которых мы собирали находки, проводили зачистку, просеивали грунт, вели подсчеты, взвешивали и поедали чересчур много пасты, наш вывод был таков: имело место и то и другое.

Это, разумеется, довольно сильно напоминает вывод, к которому археологи пришли в отношении распространения сельского хозяйства за тысячи лет до того. В каждом случае социальное развитие усиливалось как в центре, так и на периферии вокруг него. Торговцы и колонисты покидали центр, либо будучи вытолкнутыми из него соперниками, либо будучи привлечены соблазнившими их возможностями. А некоторые люди на периферии активно копировали практики из центра или независимо создавали собственные версии их. Результатом было то, что более высокие уровни социального развития распространялись вовне из центра, налагаясь на более ранние системы и трансформируясь, в процессе того как люди на периферии добавляли свои собственные нюансы и обнаруживали преимущества своей отсталости.

В Монте-Полиццо местные инициативы явно играли важную роль. Прежде всего, у нас возникло подозрение, что наше поселение было разрушено соседними элимами из Сегесты, которые в VI веке до н. э. создали собственный город-государство. Однако прибытие греческих колонистов также сыграло важную роль, поскольку образование сегестского государства отчасти было реакцией на соперничество с греками из-за земли и происходило под мощным влиянием греческой культуры. Аристократы из Сегесты старались выглядеть серьезными соперниками греков и для этого заимствовали у них многие практики. На самом деле, в 430-х годах до н. э. они создали такой совершенный образец храма в греческом стиле, что многие историки искусства думают, что они, должно быть, наняли для этого тех архитекторов, которые проектировали Парфенон в Афинах. Жители Сегесты также встроили себя в греческую мифологию, заявляя (как это делали и римляне), что они — потомки Энея, беглеца из павшей Трои. К V столетию до н. э. крупные колониальные города в Западном Средиземноморье — такие, как Карфаген (поселение финикийцев) и Сиракузы (греческое поселение), — могли соперничать с любым городом старого центра. Социальное развитие этрусков мало отставало, а за ними с небольшим отрывом следовали десятки других групп, наподобие элимов.

Довольно похожий процесс краха государств в центре в сочетании с экспансией на периферии разворачивался также и на Востоке по мере роста населения. Около 810 года до н. э. царь Чжоу Сюань-ван утратил контроль над своими вассальными владетелями, которые видели все меньше и меньше оснований сотрудничать с ним по мере того, как становились богаче и сильнее. Столица Сюань-вана на равнине Чжоу погрязла в конфликтах между отдельными фракциями, а грабители с северо-запада орудовали далеко в глубине его царства. Когда Ю-ван, сын Сюаня, унаследовал трон в 781 году до н. э., он попытался прекратить это разложение, очевидно решив подавить сопротивление недоброжелательных вассалов и слишком сильных министров своего отца, которые, возможно, устроили заговор против него вместе со старшим сыном Ю и матерью этого мальчика.

С этого момента наше повествование постепенно переходит в род народного сказания, коими полны столь многие наши древние источники. Сыма Цянь, великий ученый-историк I столетия до н. э., рассказал одну странную историю о том, как один из первых царей Чжоу однажды открыл ящик возрастом в тысячу лет, наполненный слюной дракона, из которой появилась некая черная рептилия. По причинам, которые Сыма Цянь оставил без объяснений, реакцией царя было раздеть догола нескольких женщин из дворца и заставить их кричать на монстра. Однако вместо того чтобы убежать, последний оплодотворил одну из женщин, которая родила от монстра дочь, но затем отказалась от нее. Другая пара, бежавшая из столицы Чжоу — чтобы избежать гнева царя по никак не связанному с этими событиями поводу, — унесла этого ребенка от змея с собой в Бао, одно из мятежных вассальных государств в царстве Чжоу.

Главное в этой странной истории то, что в 780 году до н. э. жители Бао решили попытаться договориться с царем Ю-ваном, послав ему ребенка дракона, — который вырос в прекрасную молодую женщину по имени Бао Сы, — в качестве наложницы. Ю-ван был очень рад этому, и в следующем году Бао Сы родила ему сына. Это, очевидно, объясняет, почему Ю решил избавиться от своего сына-первенца и старшей жены.

До 777 года до н. э. для Ю-вана все шло хорошо, но затем его изгнанный сын бежал в другое беспокойное вассальное Чжоу государство, и самый главный министр царя Ю-вана присоединился к нему там. В этот момент группа вассалов заключила союз с народом, жившим на северо-западе, коих в Чжоу назвали «жун» (это имя означает просто «враждебные иноземцы»).

Царю Ю-вану не было дела до этого, потому что все его внимание поглощала более насущная проблема: как заставить рассмеяться Бао Сы (что неудивительно; принимая во внимание ее происхождение, она была, скорее всего, лишена чувства юмора). По-видимому, сработало только одно средство. Предшественники Ю-вана воздвигли наблюдательные башни, дабы, если жуны нападут, при помощи барабанов и огня можно было предупредить тех многих вассальных владетелей, которые должны были спешить на помощь со своими людьми. Сыма Цянь рассказывает:

«Царь Ю-ван зажег сигнальные огни и ударил в большие барабаны. Поскольку эти огни должны были зажигаться, только когда вторгшиеся враги оказывались поблизости, многие вассалы явились в полном составе. Но когда они прибыли, врагов не было, зато госпожа Бао Сы громко смеялась. Царь был доволен, и поэтому зажигал сигнальные огни несколько раз. В дальнейшем, с тех пор как это не было достоверным сигналом, многие вассалы стали менее склонны являться»9.

Царь Ю-ван был как тот мальчик-оригинал, который кричал «волк» [когда никакого волка не было], и поэтому, когда жуны и мятежные шэньхоу реально напали в 771 году до н. э., многие вассальные владетели проигнорировали сигнальные огни. Эти мятежники убили Ю-вана, сожгли его столицу и возвели на трон его ранее изгнанного сына под именем Пин-ван.

Вряд ли следует воспринимать эту историю слишком всерьез. Однако многие историки полагают, что в ней сохранена память о реальных событиях. В 770-х годах до н. э. — в том самом десятилетии, когда правители Египта и Ассирии утратили контроль, — создавалось впечатление, что рост населения, поднявшая голову местная власть, династическая политика и внешнее давление разом явились в Китае, чтобы еще более усугубить положение монархии.

Вассалы, которые предоставили царя Ю-вана его судьбе в 771 году до н. э., возможно, хотели лишь продемонстрировать свою силу, поставив Пин-вана в качестве номинального правителя, чтобы затем продолжать игнорировать монархию. Их решение захоронить свои бронзовые ритуальные сосуды по всей долине реки Вэй, где археологи обнаружили их в большом количестве начиная с 1970-х годов, позволяет предположить, что они планировали вернуться сразу же после того, как жуны отправятся домой, нагруженные награбленным из дворца Ю-вана. Но если они так думали, они жестоко ошибались. Жуны пришли, чтобы остаться, и эти многие вассальные владетели были вынуждены поставить царя Пин-вана как главу правительства в изгнании в Лои в долине реки Хуанхэ. Вскоре стало ясно, что царь Чжоу, Сын неба — каким он мог бы быть, — теперь стал бессилен, когда утратил свои владения в долине реки Вэй, и правители царства Чжэн — сильнейшие из «вассалов», — начали третировать своих бывших царей. В 719 году до н. э. один из них захватил наследника трона в заложники, а другой в 707 году до н. э. даже пустил в царя стрелу.

К 700 году до н. э. двор Чжоу не имел почти никакого отношения к местным владетельным князьям из своих бывших колоний (в одном из древних источников говорится, что их было тогда 148). Ведущие «вассалы» по-прежнему утверждали, что они действуют от имени царя Чжоу, но на деле они сражались друг с другом за верховенство, не консультируясь со своим предполагаемым правителем, и заключали и разрывали соглашения по своему желанию. В 667 году до н. э. Хуань-гун, правитель царства Ци, временно став доминантом, даже собрал своих соперников на конференцию, где они признали его своим вождем (однако они продолжали сражаться против него и всех остальных). В следующем году Хуань-гун вынудил царя Чжоу назвать его ба, что означало «гегемон», который мог бы (теоретически) быть представителем интересов Чжоу.

Хуань-гун добился этого положения по большей части благодаря тому, что защищал более слабые государства от нападений народов, которых они считали чужеземцами, — на севере жунов и ди, а на юге групп, известных как мань. Однако основное (и явно непреднамеренное) последствие этих войн было довольно похоже на результаты колонизации финикийцами и греками Западного Средиземноморья — это было втягивание жунов, ди и мань в состав центра и чрезвычайное расширение центра в ходе этого процесса.

В VII веке до н. э. государства, располагавшиеся вдоль северной окраины центра, нанимали жунов и ди в качестве своих союзников, цементируя эти узы взаимными браками. Многие вожди жунов и ди стали сведущими в литературе Чжоу и преднамеренно связали себя узами с пограничными государствами — такими, как Ци, Цзинь и Цинь, — которые стали намного больше. На юге некоторые мань, пока вели борьбу в VII веке до н. э. с Цзинь и Ци, создали свое собственное крупное государство — Чу. К 650 году до н. э. Чу стало полноправным членом сообщества государств, присутствуя на их конференциях. Также — что довольно сильно напоминает жителей Сегесты и римлян на Западе, которые провозглашали, что происходят от Энея, — правители Чу начали заявлять, что они, как и другие государства восточного центра, начинались как колония Чжоу. Ко времени 600 лет до н. э. появилась особая материальная культура Чу, сочетавшая элементы культур центра и юга.

Чу стало такой мощной силой, что в 583 году до н. э. государство Цзинь решило заключать союзы с другими народами мань, чтобы создать врагов в тылу у Чу. В 506 году один из этих союзников — государство У — стал достаточно сильным, чтобы разгромить армию Чу, и настолько сильным фактически, что в 482 году до н. э. правитель Цзинь уступил свой статус ба Фу-чаю, правителю У, — который, подобно царям Чу, теперь провозглашал свое происхождение от Чжоу. К этому времени еще одно южное государство — Юэ — также стало одной из главных сил. Его правители пытались идеологически превзойти правителей У, провозглашая свое происхождение от самой ранней из всех династий — Ся. И в 473 году до н. э., после того как правитель У Фу-чай повесился, когда армии Юэ осаждали его столицу, правитель (ван) царства Юэ занял его дворец в качестве ба. Несмотря на свой политический развал, восточный центр расширился столь же резко, как и западный.

В направлении «дорогостоящего» варианта

Годы с 750 по 500 до н. э. были поворотным периодом: история так и не совершила поворота. В 750 году до н. э. социальное развитие Запада достигло 24 баллов — уровня, на котором оно находилось накануне великого коллапса за 1200 лет до н. э., а ко времени 500 лет до н. э. то же самое произошло и с социальным развитием Востока. Точно так же, как это происходило около 1200 года до н. э., климат менялся, люди мигрировали, конфликты обострялись, новые государства «втискивались» в центры, а старые государства разрушались. Новые коллапсы казались вполне возможными; однако вместо этого оба центра реструктурировались, развивая экономические, политические и интеллектуальные ресурсы, чтобы справиться с теми проблемами, с которыми они сталкивались. Именно это и делает рис. 5.1 столь скучным — и столь интересным.

Впервые такие перемены мы видим в Ассирии. Выскочка, узурпировавший трон в 744 году до н. э. под именем Тиглатпаласар III, поначалу казался во многом подобным всем другим претендентам, которые с 780-х годов до н. э. делали то же самое. Однако менее чем за двадцать лет он превратил Ассирию из разрушенного государства, управлявшегося в соответствии с дешевой стратегией, в государство динамичное, управляемое в соответствии с дорогостоящей стратегией. Идя этим путем, Тиглатпаласар III превратился — «узакониваясь», подобно некоторым мафиозо, — из гангстерского босса в великого (но жестокого) царя.

Секретом его было устранение от дел аристократических Сынов неба. Тиглатпаласар сделал это, создав постоянную армию, — которой он один платил и которая была лояльна ему одному, — вместо того чтобы заставлять своих вассальных владетелей предоставлять войска. В сохранившихся текстах не рассказывается о том, как он это сделал, но каким-то образом он сумел создать свою личную армию из военнопленных. Когда Тиглатпаласар выигрывал сражение, он использовал награбленное, чтобы платить напрямую своим собственным войскам, вместо того чтобы делиться добычей со своими вассалами. Поддерживаемый этой армией, Тиглатпаласар затем подорвал мощь знати, разукрупняя высшие должности и назначая на многие из них пленных евнухов. У евнухов было два преимущества: они не могли иметь сыновей, чтобы передать им свою должность, и их настолько сильно презирала традиционная аристократия, что они вряд ли стали бы руководить мятежами. Прежде всего, Тиглатпаласар чрезвычайно расширил бюрократию для управления своим государством, действуя через голову старой элиты, чтобы создавать администраторов, всецело лояльных ему.

Все это стоило дорого, и поэтому Тиглатпаласар урегулировал свои финансы. Вместо того чтобы «трясти» чужеземцев, периодически являясь к ним и требуя платежей, он настаивал на регулярных контрибуциях — в сущности, налогах. Если подчиненный царь спорил, Тиглатпаласар заменял его ассирийским губернатором. Например, в 735 году до н. э. царь Израиля Факей присоединился к восстанию Дамаска и других сирийских городов против налогов (рис. 5.5). Тиглатпаласар набросился на них «как волк на стадо»10. В 732 году до н. э. он разрушил Дамаск, назначил туда губернатора и аннексировал плодородные северные долины Израиля. Недовольные подданные Факея убили его и взамен возвели на трон проассирийского царя Осию.

Все шло хорошо до тех пор, пока Тиглатпаласар не умер в 727 году до н. э. Осия, посчитавший, что новая ассирийская система умрет вместе с ним, прекратил платежи. Однако учреждения Тиглатпаласара оказались достаточно прочными, чтобы пережить смену руководства. В 722 году до н. э. новый царь Ассирии Салманасар V опустошил Израиль, убил Осию, назначил туда губернатора и депортировал десятки тысяч израильтян. Между 934 и 612 годами до н. э. Ассирия фактически насильственно переместила около 4,5 миллиона человек с места на место. Депортируемые пополняли армии Ассирии, строили ее города и трудились над проектами, целью которых было увеличение производительности империи, — строили плотины на реках, сажали деревья, ухаживали за оливковыми деревьями и копали каналы. Труд этих обездоленных кормил Ниневию и Вавилон. Население в каждом из этих городов выросло до ста тысяч человек, в результате делались ничтожными более старые города и высасывались ресурсы со всей округи. Социальное развитие резко пошло вверх: к 700 году до н. э. Ассирия была сильнее любого государства, когда-либо существовавшего в истории прежде нее.

Сумел бы Тиглатпаласар изменить ход истории и не допустить коллапса в VIII веке до н. э.? Одно время историки решительно отвечали «да», но в наши дни большинство из них воздерживаются относить столь многое на счет воли уникального великого человека. В данном случае они, вероятно, правы. Каким бы великим ни был Тиглатпаласар, — если мы пожелаем назвать «великой» и его безжалостность, — но он не был уникальным. В конце VIII века до н. э. по всему западному центру правители нашли решение своих бедственных проблем в централизации. В Египте нубийцы с территории современного Судана вновь объединили страну еще до того, как Тиглатпаласар захватил трон в Ассирии, и на протяжении следующих тридцати лет проводили реформы, которые, вероятно, получили бы признание и у Тиглатпаласара. К 710-м годам до н. э. даже царь крошечной Иудеи Езекия делал то же самое.

Вряд ли единственный гений изменяет историю. Скорее похоже на то, что отчаявшиеся люди пытаются опробовать каждую текущую идею, отбирая наилучшие решения. Вопрос стоял так — централизоваться или погибнуть. Правители, не сумевшие взять под контроль местных вождей, были сокрушены теми, кто в этом преуспел. Езекия, у которого вызывала беспокойство Ассирия, ощущал необходимость укреплять Иудею. Новый царь Ассирии, Синахериб, у которого вызывало беспокойство усиление Езекии, ощущал необходимость остановить его. В 701 году до н. э. Синахериб грабил Иудею и угонял в плен ее жителей. Он пощадил Иерусалим — либо потому, что (как утверждается в еврейской Библии) ангел Господень покарал ассирийцев, либо потому, что (как говорится в хрониках Синахериба), Езекия согласился заплатить большую дань.

Так или иначе, победа Синахериба поставила его лицом к лицу с суровой новой реальностью: каждая война, которую Ассирия выигрывала, попросту порождала новых врагов. Когда в начале 730-х годов до н. э. Тиглатпаласар аннексировал Северную Сирию, Дамаск и Израиль организовались против него; когда между 732 и 722 годами до н. э. Салманасар V завоевал Дамаск и Израиль, линией фронта стала Иудея; обуздание Иудеи в 701 году до н. э. попросту создало угрозу со стороны Египта, так что в 670-х годах до н. э. Ассирия захватила долину Нила. Впрочем, Египет оказался страной, находящейся слишком далеко, и, когда ассирийцы через десять лет из него ушли, проблемы досаждали им на всех границах. Разрушение Урарту, главного врага Ассирии на севере, сделало ее открытой опустошительным набегам с Кавказа. Разграбление Вавилона, их главного врага на юге, лишь привело к войнам с Эламом, еще дальше на юго-востоке; уничтожение Элама в 640-х годах до н. э. просто дало возможность стать угрозой мидянам из Загросских гор и позволило Вавилону вновь обрести свою мощь.

В своей оказавшей большое влияние книге «Взлет и падение великих держав» историк из Йельского университета Пол Кеннеди утверждал, что за последние пятьсот лет необходимость вести крупные войны постоянно заставляла европейские государства перенапрягаться, подрывая их силы настолько, что они пережили коллапс. Вместо того чтобы совершить скачок к дорогостоящей модели с огромными потоками доходов, профессиональной армией и бюрократией, — и невзирая на то, что она нанесла поражение всем своим соперникам, — Ассирия закончила тем, что стала наглядным образчиком такого имперского перенапряжения. К 630 году до н. э. она повсюду отступала, а в 612 году до н. э. коалиция мидян и вавилонян разграбила Ниневию и разделила между собой эту империю.

При внезапном падении Ассирии повторилась та же закономерность, которую мы видели в главе 4, когда военные перевороты приводят к увеличению центров за счет того, что ранее периферийные народы получают шанс «втиснуться» в состав центра. Мидия заимствовала многое из учреждений и политики Ассирии; Вавилон снова стал великой державой; Египет попытался воссоздать свою давно утраченную империю в Леванте. В борьбе за «тушу» Ассирии также продолжала действовать экспансионистская динамика. Централизация, проводимая Мидией, превратила другой периферийный народ — персов из Юго-Западного Ирана — в грозную силу. В 550 году до н. э. военачальник персов Кир сверг власть мидийцев, и его путь облегчала борьба фракций среди мидян. (Мидийский царь поступил довольно глупо, когда во главе армии, которую он послал против Кира, поставил полководца, которого он в прошлом заставил есть мясо его собственного убитого сына. Этот полководец незамедлительно перешел на сторону противника, армия развалилась, и Кир захватил власть.)

Подобно ассирийским царям до них, персидские правители верили, что они были уполномочены богом. Как они считали, их семья — Ахемениды — представляла земные интересы Ахурамазды, бога света и истины, в его вечной борьбе с тьмой и злом. Боги других народов, как они себя убедили, видели справедливость их дела и желали им победы. Поэтому, когда Кир взял Вавилон в 539 году до н. э., он провозгласил (по-видимому, искренне), что сделал это для того, чтобы освободить богов Вавилона от развращенных правителей, которые пренебрегали ими. А когда он отправил евреев обратно в Иерусалим, откуда их увели в плен вавилоняне в 586 году до н. э., авторы еврейской Библии также подтвердили высокое мнение Кира о себе. Они настаивали, что их собственный Бог «…говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: «ты будешь построен!» и храму «ты будешь основан!» Так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись»11.

Кир довел свои армии до Эгейского моря и границ современных Казахстана, Афганистана и Пакистана. Его сын Камбиз завоевал Египет и владел им, а затем, — эта история столь же странная, как какая-нибудь из историй Сыма Цяня, — трон в 521 году до н. э. занял Дарий, дальний родственник Камбиза. Согласно греческому историку Геродоту, Камбиз неправильно истолковал один сон, решив, что его брат Смердис устраивает против него заговор, и тайно убил Смердиса. Однако, к ужасу Камбиза, один жрец, — которого, по случайности, также звали Смердис и который, тоже по случайности, выглядел в точности как умерший Смердис, — теперь захватил трон, выдавая себя за настоящего Смердиса. Камбиз вскочил на свою лошадь и поспешил домой, чтобы обнаружить это мошенничество (и тот факт, что он убил своего собственного брата), но случайно уколол себя в бедро и умер. Между тем фальшивый Смердис был разоблачен, когда одна из его жен обнаружила, что у него нет ушей (уши у фальшивого Смердиса были отрезаны за некоторое время до того в наказание). Затем семеро аристократов убили фальшивого Смердиса и устроили состязание за трон. Каждый из участников этого сговора привел в установленное место свою лошадь. План был таков: чья лошадь первой заржет после восхода солнца, тот и станет царем. Победил Дарий (он схитрил).

Примечательно, что этот способ выбора царя оказался не хуже любого другого, и Дарий быстро доказал, что является новым Тиглатпаласаром. Он так эффективно добился максимального увеличения доходов от его владений, где было, возможно, 30 миллионов подданных, что Геродот написал: «…в Персии говорили, что Дарий был торгаш… потому что Дарий всю свою державу устроил по-торгашески»12 [«История», 3.89].

Дарий следовал за деньгами, а деньги влекли его на запад, где рост социального развития привел к возрождению средиземноморской окраины. К 500 году до н. э. торговцы, действуя для себя, а не работая на дворцы и храмы, создали полнокровную экономику. В результате стоимость морской транспортировки снизилась настолько, что они могли, перевозя на кораблях оптовые грузы — например, продовольствие, — получать такую же прибыль, что и при перевозке предметов роскоши. Около 600 года до н. э. в Лидии, в Западной Анатолии, люди начали ставить на кусках металла печати, чтобы гарантировать их вес, а ко дням правления Дария эта инновация — чеканка монет — стала широко распространенной, и это способствовало еще большей активизации торговли. Стандарты жизни повысились: к 400 году до н. э. средний грек потреблял, по-видимому, на 25-30 процентов больше, чем его или ее предок за три столетия до этого. Дома стали больше, диета — более разнообразной, люди жили дольше.

Дарий подсоединился к экономической жизни Средиземноморья, нанимая для обслуживания первого флота Персии финикийцев, выкопав Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря, и захватив контроль над греческими городами. Согласно Геродоту, он посылал шпионов, чтобы изучить Италию, и даже рассматривал возможность нападения на Карфаген.

Дарий умер в 486 году до н. э. К этому времени уровень социального развития Запада был на добрых 10 процентов выше уровня в 24 балла, достигнутого им около 1200 года до н. э. Стабильно увеличивалась урожайность в орошаемом сельском хозяйстве в Египте и Месопотамии. В Вавилоне было, вероятно, около 150 тысяч жителей (город, по словам Геродота, был настолько велик, что, когда Кир захватил его, потребовался не один день на то, чтобы эти новости достигли некоторых окраин). Персидские армии были настолько огромными (опять-таки по словам Геродота), что выпивали досуха целые реки. И, как мы уже видели, возможно, один из десяти мужчин в Афинах мог написать свое имя.

Баллы Востока также достигли 24, и процессы реструктуризации и централизации государств, проходившие на Востоке, во многом были похожи на те, что на Западе известны с VIII века до н. э. Крах власти Чжоу после 771 года до н. э. был неоднозначным благом для правителей бывших вассальных государств. В результате его они получили возможность беспрепятственно сражаться друг с другом, чем они и занимались с избытком. Однако развал на этом не прекратился. Князья, ранее бывшие непокорными вассалами, имели обязательства перед царем Чжоу, но при этом использовали в своих интересах тот факт, что царь полагался на них в отношении войск. Теперь же они обнаружили, что их собственные аристократы были столь же непокорными, какими были они сами. Одним из решений было дать укорот аристократам путем привлечения в страну чужаков — как это сделал Тиглатпаласар, когда укомплектовал свою армию военнопленными. В VII веке это начали делать четыре крупных государства на окраинах мира Чжоу (Цзинь, Ци, Чу и Цинь; см. рис. 5.2), и они стали сильнее.

Уже в 690 году до н. э. государство Чу, менее связанное аристократическими нормами эпохи Чжоу, нежели государства, расположенные в долине Хуанхэ, создало новые административные районы с губернаторами, напрямую подотчетными дворцу. Другие государства это копировали. В 660-х годах до н. э. правитель царства Цзинь Сянь-гун испробовал более радикальное решение: были убиты главы ведущих семей в его государстве и назначены министры, которые, как Сянь-гун надеялся, были бы более послушными. Другие государства скопировали и это. В 594 году до н. э. правитель царства Лу Сюань-гун отыскал свой путь, иной, нежели у его «коллег». Он освободил крестьян от трудовых повинностей, которые крестьяне несли в пользу местных владетелей, тем самым дав им право на землю, на которой они работали. За это они должны были нести военную службу и платить налоги непосредственно в его пользу. Вряд ли мне нужно добавлять, что другие государства также ринулись копировать эту политику.

Модернизирующиеся правители создавали более крупные армии, вели более ожесточенные войны и извлекали выгоду от экономического роста, подобно правителям на Западе. Крестьяне, более склонные стараться улучшить качество земли, когда она была их собственной, добивались более высоких урожаев благодаря выведению лучших сортов сельскохозяйственных культур и выделению средств на плуги, которые тащили быки. Все шире распространялись сельскохозяйственные орудия из железа, а кузнецы V века до н. э. научились использовать мехи, чтобы нагревать железную руду до температуры 2800°F [около 1538°С], при которой этот металл плавится, после чего его можно заливать в формы. Ремесленники из У даже умели произвольно изменять содержание углерода в железе, чтобы получать настоящую сталь.

Города процветали: ко времени 500 лет до н. э. в Линьцзы в Лу проживало, вероятно, 50 тысяч человек, и, как и на Западе, их потребности побуждали частных торговцев доставлять им продовольствие. В 625 году до н. э. один министр в царстве Лу убрал с границы контрольно-пропускные пункты, чтобы облегчить торговлю. Процветало коммерческое судоходство. Цзинь и двор Чжоу в Лои ввели в обиход бронзовые монеты, изобретенные независимо от Запада. Еще одна параллель с Западом — то, что экономический рост привел к повышению жизненных стандартов, но также и к увеличению неравенства. Налоговые ставки росли — с 10 процентов в начале VI века до 20 процентов через сотню лет. Владетели строили льдохранилища в своих дворцах, а крестьяне залезали в долги.

Когда в VI веке до н. э. на Западе бурно пошла экономическая экспансия, цари уже заново утвердили там свою власть, но на Востоке этот рост лишь обострил проблемы правителей, поскольку министры, которые заменили прежних капризных владетелей, сами обычно происходили из могущественных родов. Министры зачастую, в силу своего положения, имели лучшие возможности, нежели их господа, воспользоваться плодами роста, и регулярно превращались в соперников. В 562 году до н. э. три министра при поддержке своих родов в царстве Лу оттеснили на второй план правителя [Сян-гуна], а в 480-х годах до н. э. один из них захватил власть в государстве. В Цзинь министры на протяжении пятидесяти лет вели трехстороннюю гражданскую войну, из-за чего в 453 году до н. э. государство распалось.

Впрочем, к тому времени правители (и те из министров, которые узурпировали у них власть) нашли решение. Если министры из аристократов были таким же источником проблем, что и вельможи, которых они заменили, то почему бы не обратиться вообще за пределы данного государства, рекрутируя администраторов из других государств? Эти нанятые чиновники, известные как ши, не имели политических связей, достаточных, чтобы стать соперниками. Многие из них фактически были весьма скромного происхождения и в первую очередь именно поэтому искали себе работу. Широкое распространение ши свидетельствовало как о централизации власти, так и о распространении грамотности. Тысячи ши перебирали свитки и бобы для счета в тихих местных канцеляриях и перемещались из одного государства в другое по мере появления вакантных должностей.

Немногим счастливчикам из ши удавалось привлечь внимание владетельных князей и подняться до высокого статуса. Интересный контраст с бюрократами Запада — именно эти люди, а не правители, нанимавшие их, стали основными персонажами литературы того времени, где они показаны как добродетельные советники, которые, не давая правителям сойти с прямого и узкого пути, помогают им тем самым процветать. «Цзо-Чжуань» — комментарии к историческим документам, собранным около 300 года до н. э., — полны такими персонажами. Моим любимым героем этого произведения является Чжаодунь — первый министр Линь-гуна, правителя царства Цзинь. «Линь-гун… не вел себя, как подобает государю, — рассказывается в «Цзо-Чжуань», явно преуменьшая значимость этого человека. — С террасы на крыше башенки он стрелял в людей глиняными шариками из маленького лука для охоты на птиц и смотрел, как они старались увернуться. Когда его повар приготовил блюдо из лап медведя не должным образом, он убил этого человека, положил его тело в куль и велел своим служанкам пронести его через зал аудиенций»13.

Чжаодунь столь много возражал герцогу Линю, что в конце концов правитель отправил убийцу, чтобы заставить замолчать надоедливого советника. Но когда этот наемный убийца добрался в его дом на рассвете, этот достойный ши уже был одет и усердно работал. Убийца оказался перед выбором: убить такого хорошего человека для него было отвратительно, а ослушаться своего правителя — позорно. И он нашел единственный пристойный выход: совершил самоубийство, размозжив себе голову о дерево.

Но на этом приключения нашего героя не закончились. Линь-гун устроил для него засаду, но Чжаодуню удалось ее избежать, когда его слуга голыми руками убил напавшую на Чжаодуня собаку и когда выяснилось, что один из воинов Линь-гуна был человеком, которого Чжаодунь спас от голода за несколько лет до этого. В конце концов, как и во всех историях «Цзо-Чжуань», Линь-гун получил по заслугам, хотя, как это часто встречается в этом моралистическом тексте, Чжаодуню вменяется в вину, что он не предотвратил этого.

Однако другие (наверное, те, кто вел себя лучше) правители процветали, и об их растущей мощи в V веке до н. э. свидетельствует новый архитектурный стиль. В то время как цари Чжоу строили дворцы на основании из утрамбованной земли высотой всего в три или четыре фута [около 90-120 см], то теперь вельможи стремились ввысь в самом прямом смысле этого слова. Утверждалось, что один дворец в Чу располагался на основании высотой 500 футов [чуть более 150 м], — как утверждалось (звучит неправдоподобно), чтобы достичь облаков. Другой дворец, в Северном Китае, назывался «платформой, достигающей середины пути на небо». Правители укрепляли свои дворцы, явно страшась как своего собственного народа, так и вражеских государств.

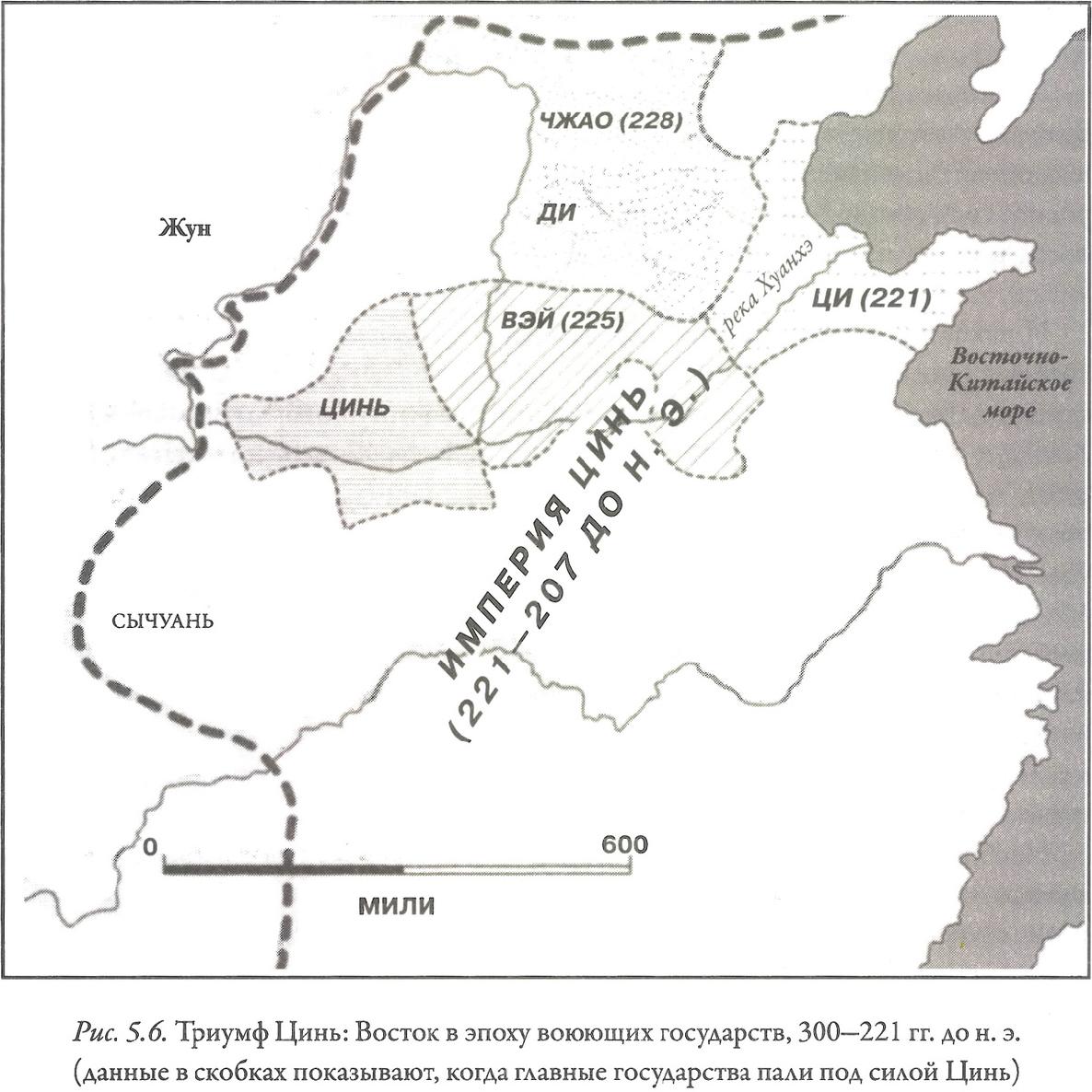

К 450 году до н. э. правители Востока, подобно правителям Запада, переходили к дорогостоящей модели государства. Они повышали налоги, создавали постоянные армии и управляли всеми сложными операциями при помощи бюрократии, лояльной только им, но при этом достаточно независимой, чтобы сохраниться и после их смерти. Экономика в их государствах переживала бум, и уровень социального развития превысил отметку в 24 балла. На Западе центр расширился, и большую часть его объединила Персидская империя. На Востоке происходили похожие процессы. Из 148 государств, которые возникли в результате крушения Чжоу в 771 году до н. э., к 450 году до н. э. сохранилось только 14, из которых доминировали всего четыре: Цзинь, Ци, Чу и Цинь.

В главе 1 я вообразил, как космонавты фон Деникена около 1250 года до н. э. предсказывают, что центры, вероятно, будут продолжать расширяться и что в каждом из них возникнет одна-единственная империя. Если бы они вернулись около 450 года до н. э., они могли бы почувствовать, что оказались правы, поскольку их предсказания в конце концов не оказались неверными. Просто сроки были указаны неточно.

Классика

Инопланетяне, возможно, заинтересовались бы тем, что у землян пропало желание претендовать на прямые линии для связи со сверхчеловеками. На протяжении тысяч лет богоподобные цари увязывали моральный порядок с цепочкой ритуалов, соединявших наискромнейшего деревенского жителя с правителями, которые соприкасались с небесами, принося жертвы в зиккуратах или убивая пленных на кладбищах. Но теперь, когда богоподобные цари преобразовались в глав исполнительной власти, из мира исчезло волшебство и очарование. Греческий поэт VII века до н. э. Гесиод сетовал:

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться.Землю теперь населяют железные люди.…Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие бедыЛюдям останутся в жизни. От зла избавленья не будет14.

Однако это был только один из взглядов на вещи. От берегов Эгейского моря до бассейна Хуанхэ другие мыслители начали вырабатывать радикальные новые воззрения относительно того, как функционирует мир. Они говорили от имени периферии — как социальной, поскольку большинство из них принадлежало к более низшим слоям элиты, так и географической, поскольку большинство их происходило из небольших государств, находившихся на окраинах мощных держав. Не отчаивайтесь, говорили они (чаще или реже). Нам не нужны богоподобные цари, чтобы выйти за пределы этого нечистого мира. Спасение — внутри нас, а не в руках развращенных и жестоких правителей.

Карл Ясперс, немецкий философ, пытавшийся в конце Второй мировой войны уяснить смысл морального кризиса, имевшего место в его собственные дни, назвал столетия около 500 года до н. э. «Осевым временем», имея в виду, что они образуют поворотную ось истории. В «Осевое время», торжественно заявлял Ясперс, «появился человек такого типа, какой сохранился и по сей день»15. Произведения этой эпохи, к которым относятся конфуцианские и даосские тексты на Востоке, буддийские и джайнистские документы в Южной Азии, греческая философия и еврейская Библия (с ее потомками — Новым Заветом и Кораном) на Западе, — стали классическими бессмертными шедеврами, которые с тех пор определяли смысл жизни для бесчисленных миллионов людей.

Это было большим достижением для людей, подобных Будде или Сократу, которые записывали мало или вообще ничего. Их слова записывали, приукрашивали или просто объясняли их преемники — порой отдаленные. Зачастую никто реально не знал, что на самом деле думали сами основоположники, и их ожесточенно враждующие наследники устраивали обсуждения, предавали анафеме и посылали друг друга «во тьму внешнюю» из-за этих вопросов. Величайшим триумфом современной филологии стало выявление того, что в промежутках между расколами, борьбой, проклятиями и преследованиями друг друга преемники изыскивали время, чтобы писать и переписывать свои священные книги, причем настолько много раз, что «просеивание» этих текстов на предмет изыскания их первоначального смысла может оказаться фактически невозможным.

Тексты «Осевого времени» также очень разнообразны. Некоторые из них представляют собой сборники туманных афоризмов, другие — сборники остроумных диалогов, третьи — поэмы, исторические труды или полемику. В некоторых произведениях сочетаются все эти жанры. Последней серьезной проблемой является то, что все эти классики сходятся на том, что их главный предмет рассмотрения — царство трансцендентного, находящееся за пределами нашего грязного и убогого мира, — является не поддающимся определению. Так, Будда сказал, что нирвана (что буквально означает «задувание» — такое состояние разума, при котором страсти этого мира затухают, как затухает свеча) не может быть описана, — неуместно даже и пытаться. Для Конфуция понятие жэнь, которое часто переводится как «человеколюбие, гуманность», также было тем, что находится за пределами возможностей языка. Как сказал Янь Юань, ученик Конфуция: «Чем более взираешь на Учение Конфуция, тем оно кажется еще выше; чем более стараешься проникнуть в него, тем оно становится еще непроницаемее; смотришь — оно впереди, как вдруг — уже позади (неуловимо)»16. Подобным же образом, когда от Сократа добивались, чтобы он определил понятие калон («добро/благо/хорошее»), он воздел руки: «Как бы мне только не сплоховать, а то своим нелепым усердием я вызову смех. Но, мои милые, что такое благо само по себе, это мы пока оставим в стороне, потому что, мне кажется, оно выше тех моих мнений, которых можно было достигнуть при нынешнем нашем размахе»17. Все, что он мог сделать, — это рассказывать притчи: калон похоже на огонь, который отбрасывает тени, принимаемые нами по ошибке за реальность. Также и Иисус был склонен говорить о Царстве Небесном намеками, и Он также любил притчи.

Самым не поддающимся определению понятием из всех было дао — «Путь», коим следуют даосы:

Путь, о котором можно поведать, — не постоянный Путь.Имя, которое можно назвать, — не постоянное Имя.Где имени нет — там начало всех вещей,Где имя есть — там мать всех вещей,Посему, постоянно не имея желания, видишь его исток,А постоянно имея желание, видишь его исход.И то, и другое является совместно,Оба имеют разные имена, но одинаково сказываются.В сокровенном есть еще сокровенность:Вот откуда исходит все утонченное18.

Второй момент, относительно которого классики согласны между собой, — это то, каким образом достигнуть трансцендентного. Этот вопрос скорее относится к конфуцианству, буддизму, христианству и т. д., нежели к слоганам на бамперах автомобилей. Однако один слоган на машине, стоявшей рядом с моей любимой кофейней, который я увидел, когда писал там эту главу, представлял собой хорошую краткую формулировку на данную тему: «Сострадание — это революция». Живи этично, откажись от желаний и поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, — и ты изменишь мир. Все классики «Осевого времени» призывают нас подставить вторую щеку и предлагают техники, позволяющие упражняться в подобной дисциплине. Будда для этого применял медитацию; Сократ предпочитал беседы; еврейские раввины настоятельно рекомендовали скрупулезное изучение текстов; Конфуций был согласен с этим, но добавлял еще педантичное соблюдение ритуалов и музыку. В рамках каждой традиции некоторые последователи склонялись к мистицизму, в то время как другие избирали предельно популярную, «народную» линию.

Этот процесс всегда был чем-то сделанным самостоятельно — внутренней, личной переориентацией по отношению к трансцендентному, не зависящей от богоподобных царей, или даже — собственно говоря — от богов. Сверхъестественные силы в мышлении «Осевого времени» зачастую считаются не относящимися к делу. Конфуций и Будда отказывались говорить о божественном; Сократ, хотя он и заявлял о своем благочестии, был осужден отчасти и за неверие в афинских богов; раввины предупреждали евреев, что Бог настолько невыразим, что им не следует упоминать Его имя или восхвалять Его слишком часто.

Отношение к царям в мышлении «Осевого времени» даже еще хуже, нежели к богам. Даосы и Будда были в основном индифферентны к ним, но Конфуций, Сократ и Иисус открыто упрекали правителей за этические недостатки. Тогдашних критиков постоянно беспокоили проблемы добра и величия, и вставшие при этом новые вопросы относительно рождения, богатства, пола, расы и каст могли быть контркультурными в положительном смысле.

Выбирая такие черты сходства у классиков Востока, Запада и Южной Азии, я не пытался приглаживать их различия — столь же реальные. Никто не спутает Трипитаку («Три корзины» буддийского канона) и «Республику» Платона или «Беседы и суждения» Конфуция, но в равной степени никто не спутает «Беседы и суждения» Конфуция с соперничавшими с ними китайскими классическими произведениями — такими как даосская книга Чжуан-цзы или «легистская» «Книга правителя области Шан». Согласно китайской традиции, годы 500-300 до н. э. были эпохой, когда «соперничали сто школ», и я хочу воспользоваться рассматриваемым вопросом, чтобы взглянуть на экстраординарно широкий диапазон идей, возникших в рамках общей региональной традиции.

Конфуций взял за образец добродетели Чжоу-гуна, жившего и правившего в XI веке до н. э., а своей целью определил восстановление морального совершенства той эпохи путем восстановления тогдашней системы ритуалов. «Я передаю, но не создаю, — говорил Конфуций. — я верю в древность и люблю ее». Археологи, впрочем, предполагают, что Конфуций на самом деле довольно мало знал о далекой эпохе Чжоу-гуна. Не этот правитель, а более широкая и куда более поздняя революция ритуалов, случившаяся около 850 года до н. э., дала обществу Чжоу ограниченный набор тщательно рассортированных ритуалов и определила для всех членов широких слоев элиты их места в иерархии. Затем около 600 года до н. э. ритуалы снова изменились, когда немногих сверхмогущественных людей начали хоронить вместе с огромными богатствами, — тем самым они оказались выше остальной части элиты.

Конфуций, один из образованных, но не особенно богатых ши, вероятно, выступал против этих новых изменений, идеализируя стабильный порядок ритуалов, который процветал между 850 и 600 годами до н. э., и проецируя его в прошлое вплоть до Чжоу-гуна. Конфуций настаивал: «Быть человечным — значит победить себя и возвратиться к ритуалу»19. Это означало больше заботиться о своей живущей семье, нежели о предках; ценить искреннее почтение выше показной набожности; ценить добродетель, а не происхождение; точно выполнять ритуалы, используя при этом простые принадлежности; и следовать прецеденту. Конфуций настаивал, что, если он смог бы убедить всего лишь одного правителя практиковать жэнь, то все стали бы подражать ему, и этот мир обрел бы мир.

Однако мыслитель V века до н. э. Мо-цзы был полностью с этим не согласен. По его мнению, Конфуций ошибочно понимал жэнь. Оно означает делать добро, а не быть добрым, и относится ко всем, а не только к вашей семье. Мо-цзы отвергал ритуалы, музыку и Чжоу-гуна. Даже если люди голодны и страдают от насилия, говорит он, конфуцианцы «поступают как нищие, жрут как хомяки, глядят как козлы и расхаживают вперевалку, как кастрированные свиньи»20. Мо-цзы одевался в грубую одежду, спал на жестком и ел кашу. Он ходил среди бедняков и проповедовал цзянь ай — комбинацию вселенского сочувствия и строгого эгалитаризма. «Относиться к чужой стране как к своей, относиться к чужому роду как к своему, относиться к другому человеку как к себе самому, — говорил он. — Что является причиной бесчинств и беспорядков? Отсутствие любви человека к человеку». Мо-цзы брался предотвращать войны с помощью дипломатии и скитался, пока его сандалии не развалились. Он даже отправил 180 молодых мужчин — своих последователей — сражаться насмерть, чтобы защитить одно государство, которое подверглось несправедливому нападению.

Однако на мыслителей, которые обычно группировались под верховенством даосов, ни Мо-цзы, ни Конфуций не произвели особого впечатления. Путь Вселенной — изменения, утверждали они: «Ночь сменяет день. …Печаль и радость движутся по кругу, рождая друг друга… Человек ест говядину, баранину, свинину, олени питаются травой, сколопендры любят пожирать змей, а совы и вороны лакомятся мышами. Кто из них может знать, что самое вкусное на свете?» Даосы отмечали: то, что конфуцианцы считают истинным, последователи Мо-цзы называют ложным. Но на самом деле все связано со всем остальным. Никто не знает, куда ведет Путь. Мы должны стать едиными с этим Путем, но этого нельзя сделать путем суматошной активности.

Чжуан-цзы, один из даосских учителей, рассказал историю о другом великом даосском мастере по имени Ле-цзы. После того как он годами искал Путь, Ле-цзы понял, что он ничему не научился. «Он вернулся домой и три года не показывался на людях.

Сам готовил еду для жены.Свиней кормил как гостей.Дела мира знать не хотел.Роскошь презрел, возлюбил простоту.Возвышался один, словно ком земли.Не держался правил, смотрел в глубь себя.Таким он прожил до последнего дня»21.

Чжуан-цзы полагал, что Ле-цзы сделал активизм Мо-цзы и Конфуция смешно выглядящим и даже опасным. Воображаемый собеседник у Чжуан-цзы говорит Конфуцию: «Ты не можешь вынести страданий одного поколения, а высокомерно навлекаешь беду на десять тысяч поколений. Ты бездумно держишься за старое и не способен постичь правду. Упиваться собственной добротой — это позор на всю жизнь! Так ведут себя лишь заурядные людишки, щеголяющие друг перед другом своей славой, связывая друг друга корыстными помыслами. Вместо того чтобы восхвалять Яо и порицать Цзе, лучше забыть о них обоих и положить конец их славе. Ведь стоит нам повернуться — и мы тут же причиним кому-нибудь вред, стоит нам пошевелиться — и кому-то станет из-за нас плохо. Мудрый как бы робко берется за дело — и каждый раз добивается успеха. А как быть с тобой? Неужели ты так и не изменишься до конца жизни?» И наоборот, Мо-цзы поразил Чжуан-цзы как «воистину лучший муж во всей Поднебесной, никто не смог бы с ним сравниться». Однако при этом Чжуан-цзы считал его человеком, отвергавшим удовольствие от жизни: «Последователи Мо-цзы в последующих поколениях стали одеваться в одежды из шкур, носить деревянные туфли и травяные сандалии. Ни днем ни ночью не знали они покоя и считали самоистязание высшим достижением». В итоге, по мнению Чжуан-цзы, «к живым он [Мо-цзы] относился слишком строго, а к мертвым — слишком пренебрежительно, и Путь его был слишком суров». «Даже если сам Мо-цзы мог взвалить на себя такое бремя, — спрашивал Чжуан-цзы, — то пойдет ли за ним свет?»