ЧАСТЬ III

11. Почему Запад властвует…

Почему Запад властвует

Запад властвует благодаря географии. Биология говорит нам, почему люди повышают уровень социального развития. Социология говорит нам, как они это делают (за исключением тех периодов времени, когда они этого не делают). География говорит нам, почему именно Запад, а не какой-то другой регион на протяжении последних двух столетий доминировал на земном шаре. Биология и социология предоставляют универсальные законы, приложимые ко всем людям во все времена и во всех местах. География объясняет различия.

Биология говорит нам, что мы являемся животными, и, подобно всем живым существам, мы существуем лишь потому, что захватываем энергию из окружающей нас среды. При недостатке энергии мы становимся вялыми и умираем. Когда же мы полны ею, мы размножаемся и распространяемся. Подобно другим животным, мы любопытны, но мы также и жадны, ленивы и боязливы. Мы отличаемся от других животных лишь теми инструментами, которые дала нам эволюция и с помощью которых мы следуем этим своим устремлениям: у нас более быстродействующие мозги, наше горло способно к более тонким движениям, а большие пальцы рук у нас способны противопоставляться остальным. Используя эти инструменты, мы, люди, навязываем свою волю окружающей нас среде такими способами, которые решительно отличают нас от других животных. Мы все время захватываем и организуем больше энергии и распространяем деревни, города, государства и империи по планете.

В XIX веке и в начале XX века очень многие из людей Запада считали, что исчерпывающий ответ на вопрос, почему Запад властвует, дает биология. Они настаивали на том, что белая европейская раса опередила в своем развитии все остальные расы. Однако они ошибались. Во-первых, генетические и скелетные данные, которые я рассматривал в главе 1, недвусмысленно свидетельствуют о том, что существует единственный вид людей, который постепенно развился в Африке около ста тысяч лет тому назад и затем распространился по всему земному шару, — в результате чего другие, более древние виды людей вымерли. Генетические различия между современными людьми в разных частях нашего мира незначительны.

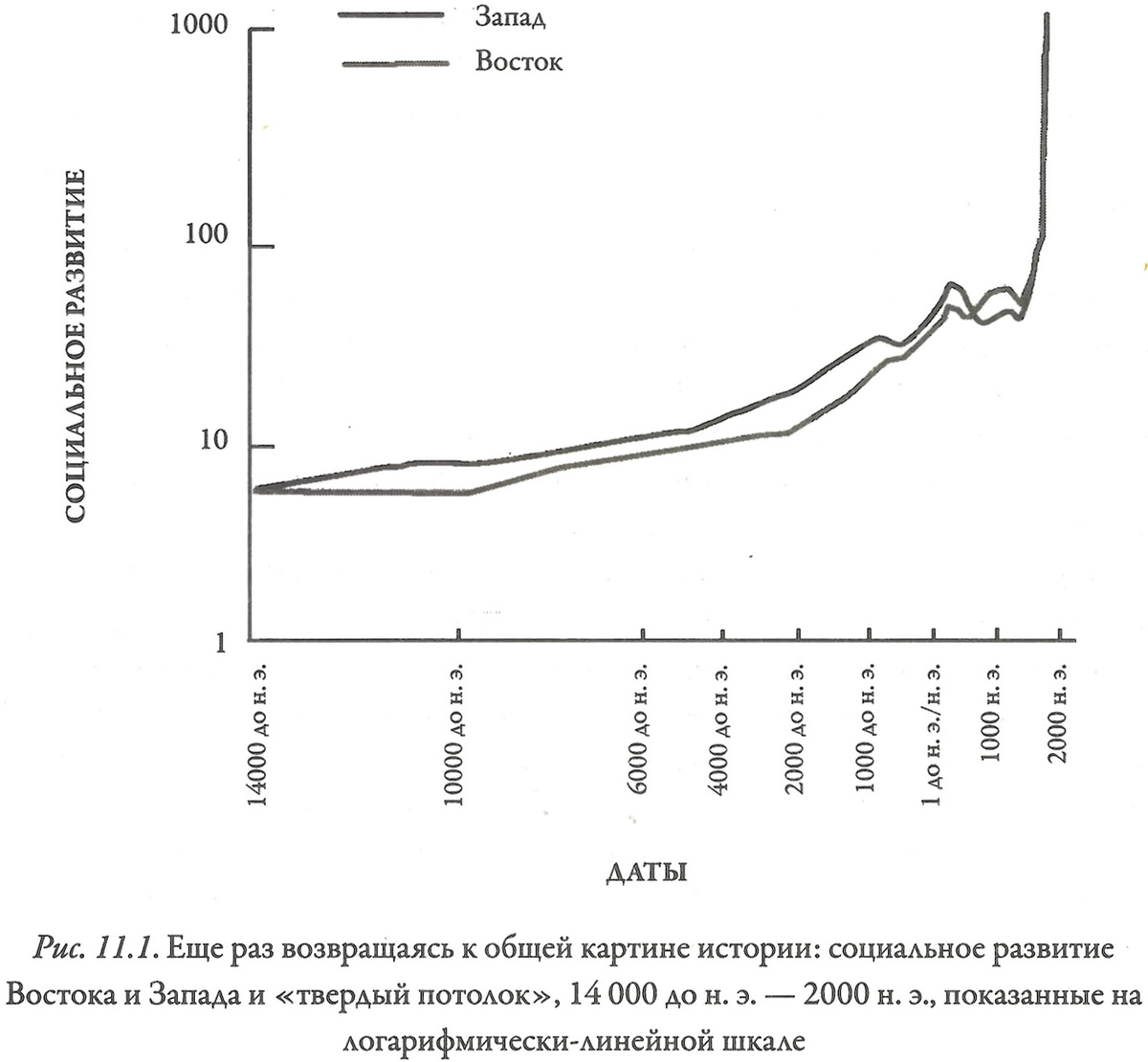

Во-вторых, если бы люди Запада действительно генетически превосходили всех остальных, то графики социального развития, которыми полны главы 4-10, выглядели бы совершенно иначе. Рано вырвавшись вперед, Запад затем так и оставался бы впереди. Однако, разумеется, такого не происходило (рис. 11.1). Запад действительно взял хороший старт в конце ледниковой эпохи, но его первенство в некоторые периоды времени возрастало, а в некоторые — сокращалось. Около 550 года н. э. оно вообще было утрачено, и на протяжении следующих двенадцати столетий Восток возглавлял мир в отношении социального развития.

Очень немногие ученые в наши дни культивируют расистские теории, согласно которым люди Запада генетически превосходят всех остальных. Однако всякому, кто захочет придерживаться такой модели, придется показать, что все эти качества каким-то образом покинули людей Запада в VI веке н. э., а затем вернулись к ним обратно в XVIII веке. Или же им придется показать, что люди Востока в VI веке стали превосходить всех остальных, а затем в XVIII веке утратили это превосходство. Это оказалось бы, мягко говоря, нелегким делом. Все наводит на мысль, что люди — в больших группах — во многом остаются одними и теми же.

Мы не можем объяснить, почему Запад властвует, если не начнем с биологии, поскольку биология объясняет, почему уровень социального развития продолжает расти. Но одна лишь биология не дает ответа на данный вопрос. Поэтому в качестве следующего шага нужно привлечь социологию, которая говорит нам, каким образом уровень социального развития на столько-то вырос.

Как показано на рис. 11.1, этот процесс не был ровным. Во введении к этой книге я предложил «теорему Морриса» (представляющую собой расширение одной из идей великого научного фантаста Роберта Хайнлайна), дабы объяснить ход истории в целом: «Причиной перемен являются ленивые, жадные и испуганные люди, которые ищут более легкие, более прибыльные и более безопасные способы что-либо делать. И они редко знают, что они делают». Я надеюсь, что доказательства, приведенные в главах 2—10, подтвердили это.

Мы уже видели, что люди постоянно экспериментируют, чтобы сделать свою жизнь легче или богаче, либо, когда обстоятельства меняются, стараясь сохранить то, что у них уже имеется. В результате их усилий в ходе этого процесса уровень социального развития обычно возрастает. Однако ни одна из великих трансформаций в отношении социального развития (происхождение сельского хозяйства, рост городов и государств, создание разного рода империй, промышленная революция) не была делом одного лишь экспериментирования. Каждая из них стала результатом того, что отчаянные времена потребовали отчаянных мер. В конце ледниковой эпохи охотники и собиратели стали настолько успешными, что стали оказывать давление на те ресурсы, которые их поддерживали. В результате дальнейших усилий с целью изыскать пищу некоторые растения и животные, которых они добывали, трансформировались в домашние, а некоторые из собирателей трансформировались в земледельцев. Затем некоторые земледельцы настолько преуспели, что стали, в свою очередь, вновь оказывать давление на ресурсы, и, чтобы выжить, в особенности когда климат был против них, они трансформировали свои деревни в города и государства. После этого некоторые города и государства настолько преуспели, что у них тоже возникли проблемы с ресурсами, и они трансформировались в империи — вначале сухопутные, а потом также властвовавшие над степями и океанами. Некоторые из этих империй повторяли данный цикл неоднократно, оказывали давление на ресурсы и превратились в индустриальные экономики.

История — это не просто «одна чертова штука за другой». Фактически история есть «это же самое старое». Это единый, грандиозный и неослабный процесс адаптации к миру, который всегда порождает новые проблемы, а эти проблемы требуют дальнейшей адаптации. На протяжении этой книги я называл этот процесс «парадоксом развития»: рост социального развития порождает те самые силы, которые его подрывают.

Люди повседневно сталкиваются с такими парадоксами и решают их. Однако время от времени этот парадокс порождает «твердый потолок», который поддастся воздействию лишь по-настоящему трансформативных изменений. При этом редко бывает очевидно, что надо делать, — не говоря уже о том, как это надо делать, — и, как только общество упирается в один из таких потолков, начинается своего рода гонка между развитием и коллапсом. Редко — возможно, что и никогда, — бывает так, что общество просто упирается в один из таких потолков и впадает в застой, и уровень его социального развития затем остается неизменным на протяжении столетий. Скорее, если общество не поймет, каким образом следует пробить этот потолок, его проблемы резко нарастают и выходят из-под контроля. При этом на свободу вырываются некоторые или все — как я их назвал — «всадники апокалипсиса». Это голод, болезни, миграции и крах государств, в особенности если они совпадают с изменением климата. Под их воздействием развитие пойдет по нисходящей, порой на столетия, — даже вплоть до наступления «темных веков».

Один из таких потолков появился на уровне около двадцати четырех баллов индекса социального развития. Это был тот самый уровень, на котором социальное развитие Запада после 1200 года до н. э. вначале забуксовало, а затем пережило коллапс. Однако наиболее важный потолок, который я назвал «твердым потолком», появляется на уровне около сорока трех баллов. Социальное развитие Запада уперлось в него в I столетии н. э., и затем произошел его коллапс. Социальное развитие Востока прошло тем же путем на тысячу или около того лет позже. Этот «твердый потолок» устанавливал жесткие пределы возможностей для сельскохозяйственных империй. Единственным способом пробить его стало использование запасенной энергии ископаемых видов топлива, как это сделали люди Запада после 1750 года.

Добавление социологии к биологии позволяет объяснить многое из картины истории, говоря нам, каким образом люди поднимали уровень социального развития, почему он рос быстро в одни периоды времени и медленно — в другие и почему он порой падает. Однако даже если мы соединяем их воедино, биология с социологией не говорят нам, почему Запад властвует. Чтобы объяснить это, нам нужна география.

Я уже подчеркивал двусторонние взаимоотношения между географией и социальным развитием: физическая среда определяет, каким образом изменяется социальное развитие, но изменения в отношении социального развития, в свою очередь, определяют значение физической среды. Жить прямо на залежах угля очень мало что значило две тысячи лет назад. Однако двести лет назад это стало иметь очень большое значение. Благодаря использованию угля уровень социального развития стал расти быстрее, нежели когда-либо прежде, — фактически настолько быстро, что вскоре после 1900 года новые виды топлива начали заменять уголь. Все меняется, включая и значение географии.

Вот то, что касается моего тезиса. Я намереваюсь бóльшую часть этой главы посвятить рассмотрению наиболее очевидных возражений против него. Однако прежде чем я этим займусь, может оказаться полезным кратко подытожить основные детали повествования, заполняющего главы 2—10.

В конце ледниковой эпохи — около пятнадцати тысяч лет назад — в результате глобального потепления выделилась полоса «Счастливых широт» (примерно от 20 до 35° северной широты в Старом Свете и от 15° южной широты до 20° северной широты в Новом Свете), где исторически сложилось изобилие потенциально пригодных для одомашнивания растений и животных. В пределах этой широкой полосы один регион — так называемые Холмистые склоны в Юго-Западной Азии — оказался самым «счастливым» из всех. Так как в этом регионе имела место наиболее плотная концентрация потенциальных кандидатов на одомашнивание, то людям, которые жили здесь, было легче стать земледельцами и скотоводами, нежели людям, жившим где-либо еще. Так что, поскольку люди (в больших группах) во многом остаются одними и теми же, жители Холмистых склонов первыми стали селиться в деревнях и одомашнивать растения и животных, начав еще до 9000 лет до н. э. От этих первых земледельцев и скотоводов происходят общества Запада. Примерно на две тысячи лет позже люди на территории нынешнего Китая, где также были обильны потенциальные кандидаты на одомашнивание, хотя и не столь обильны, как в пределах Холмистых склонов, пошли тем же путем. От них происходят общества Востока. На протяжении следующих нескольких тысяч лет люди независимо начали одомашнивать растения и/или животных еще в полудюжине других частей мира, каждый раз начиная иную региональную традицию.

Поскольку люди Запада были первыми, кто занялся сельским хозяйством, и поскольку люди (в больших группах) во многом остаются одними и теми же, — люди Запада первыми серьезным образом ощутили парадокс развития и первыми познали то, что я назвал «преимуществами отсталости». Рост уровня социального развития означал более высокую численность населения, более сложный образ жизни и бóльшие богатство и военную мощь. Посредством различных комбинаций колонизации и подражания общества с относительно высоким уровнем социального развития распространялись за счет обществ с более низким уровнем развития, и сельское хозяйство распространялось вдаль и вширь. Чтобы заниматься сельскохозяйственным трудом на новых землях — таких, как душные речные долины Месопотамии, — земледельцы были вынуждены практически заново изобретать, как именно это следует делать. В результате в процессе создания орошаемого сельского хозяйства были обнаружены преимущества, которые сделали эту довольно отсталую окраину даже еще более продуктивной, нежели первоначальный сельскохозяйственный центр на Холмистых склонах. И несколько позднее 4000 года до н. э., когда крупнейшие сельскохозяйственные деревни на перенаселенных Холмистых склонах пытались справиться со своими проблемами, именно жители Месопотамии додумались, как организоваться в города и государства. Примерно на две тысячи лет позднее этот же самый процесс разыгрался также и на Востоке, и тогда парадокс развития выявил довольно сходные преимущества отсталости в долинах бассейна реки Хуанхэ.

Новым государствам приходилось взаимодействовать со своими соседями по-новому, и это порождало еще более разрушительные парадоксы развития на их окраинах. Им приходилось учиться справляться с этим. Когда дела у них начинали идти неправильным образом — как это, возможно, случилось в Уруке в Месопотамии около 3100 года до н. э. и в Таосы в Китае около 2300 года до н. э. и, несомненно, произошло на Западе после 2200 и 1750 годов до н. э., — они скатывались в хаос. Каждый коллапс совпадал с периодом изменения климата. Изменение климата я предложил считать пятым всадником апокалипсиса — вдобавок к четырем другим, порожденным людьми.

Рост уровня социального развития порождал еще худшие, нежели прежде, социальные беспорядки и коллапсы, но он также порождал и бóльшую стойкость к ним, и более мощные силы возрождения. После 1550 года до н. э. города и страны Запада восстанавливались после катастроф и распространялись по восточным побережьям Средиземного моря. Далее в дело вступил второй крупный географический контраст между Востоком и Западом: на Востоке не было ничего подобного этому необычному внутреннему морю, обеспечивавшему дешевые и удобные возможности для перевозок. Однако, как и во многих других случаях, Средиземноморье являло собой парадокс: оно предлагало как возможности, так и испытания. Когда уровень социального развития достиг примерно двадцати четырех баллов, силы разрушения на этих широко открытых окраинах вышли из-под контроля, и около 1200 года до н. э. опять прискакали (или, в добавление к этой метафоре, приплыли) всадники апокалипсиса. Западный центр испытал еще более драматический коллапс, нежели прежде, и на столетия вступил в «темные века».

Благодаря парадоксу развития первенство в отношении социального развития, которое в конце ледниковой эпохи обеспечила Западу география, было «давним», но не «предопределенным». Коллапсы — штука непредсказуемая. Порой несколько различных решений или немного удачи могут отсрочить, ослабить или даже предотвратить катастрофу, результаты сделанных нами выборов могут оказаться весьма различными. Чтобы пробиться через потолок, равный двадцати четырем баллам, государствам надо было реорганизоваться и развить целый новый способ осмысления окружающего мира. В результате родилось то, что мы можем назвать первой волной «Осевого мышления». Поскольку люди Запада не сумели осуществить вышеупомянутые реорганизацию и переосмысление около 1200 года до н. э., то их превосходство над Востоком в отношении социального развития уменьшилось. А поскольку и люди Запада и люди Востока, по мере того как в I тысячелетии до н. э. уровень развития рос, равно успешно вносили необходимые изменения, — они на протяжении тысячи лет шли вровень.

Как люди Запада, так и люди Востока создали более централизованные государства, а затем полноценные империи, и после 200 года до н. э. достигли таких масштабов, благодаря которым снова начал изменяться смысл географии. На Западе Римская империя поставила под контроль непокорное Средиземноморье, после чего уровень социального развития превысил сорок баллов. А к I веку н. э. развитие снова уперлось в «твердый потолок». Однако тогда же рост Римской и Ханьской империй изменил также и значение огромных пространств, которые разделяли Восток и Запад. Поскольку на каждом конце Евразии имелось столь много богатств, то у торговцев и степных кочевников обнаружились новые причины, чтобы перемещаться с места на место. Тем самым они мало-помалу связывали центры друг с другом и начали первый «обмен в Старом Свете». Контакты способствовали еще бóльшему росту уровня развития и Востока и Запада, однако они также вызвали и беспрецедентные социальные беспорядки. Впервые пять всадников Апокалипсиса связали центры друг с другом, обмениваясь микробами, равно как и товарами и идеями. Вместо того чтобы проломить «твердый потолок», и Римская, и Ханьская империи после 150 года н. э. разрушились.

И Восток, и Запад сползли в новые «темные века», и при этом вторая волна «Осевого мышления» (христианство, ислам, новые формы буддизма) заменила старые идеи первой волны. Однако в других отношениях их коллапсы были совершенно разными. На Западе германские захватчики разрушили менее развитую часть Римской империи, расположенную вокруг западной части Средиземного моря, и прибежищем центра стали более старые и более развитые исходные земли, расположенные вокруг восточной части Средиземного моря. На Востоке захватчики из Внутренней Азии разрушили более старую и более развитую часть бывшей империи Хань вокруг реки Хуанхэ, и прибежищем центра стали менее развитые земли за рекой Янцзы.

Этот географический контраст породил большие различия. К 450 году н. э. вокруг реки Янцзы начали переживать бум новые передовые рубежи рисового сельского хозяйства. К 600 году Китай вновь воссоединился, и в течение следующего столетия Великий канал, связавший реки Янцзы и Хуанхэ, дал Китаю систему внутренних водных путей, роль которой была довольно сходной с ролью, которую Средиземное море исполняло для Древнего Рима. Однако на Западе, где арабские захватчики оказались достаточно сильны, чтобы расколоть старый средиземноморский центр, но недостаточно сильны, чтобы воссоздать его, уровень социального развития продолжал снижаться вплоть до 700 года.

Около 541 года уровень развития на Востоке превзошел уровень развития на Западе (доказывая тем самым без всякого сомнения, что западное владычество никогда не было предопределено), а к 1100 году развитие снова уперлось в «твердый потолок». По мере того как экономический рост приводил к истощению ресурсов, металлурги переключались на использование ископаемых видов топлива, изобретатели создавали новые машины, а интеллектуалы династии Сун устремились в настоящий китайский Ренессанс. Но и как Рим за тысячу лет до этого, китайцы эпохи Сун не смогли пробить «твердый потолок».

До некоторой степени события в начале II тысячелетия н. э. были аналогичны событиям в начале I тысячелетия н. э., но при этом Восток и Запад находились в противоположных позициях. Рост уровня развития вызвал второй обмен в Старом Свете, и в результате снова вышли на свободу пять всадников апокалипсиса. Уровень социального развития упал в обоих центрах, но на Востоке это падение оказалось особенно долгим и зашло особенно далеко. На Западе сильнее всего пострадали более развитые первоначальные центральные мусульманские земли к востоку от Средиземного моря, и к 1400 году сформировался новый центр, и в Западной Европе наступил свой собственный Ренессанс.

Эти разрозненные и в прошлом периферийные европейские земли теперь обнаружили преимущества в собственной отсталости. Кораблестроение и артиллерия — технологии с Востока, которым западные европейцы научились в течение второго «обмена в Старом Свете», — позволили им превратить Атлантический океан в своего рода магистраль, в очередной раз трансформировав значение географии. Жаждущие подключиться к богатствам Востока западные моряки устремились в разных направлениях и, к своему удивлению, натолкнулись на две Америки.

Люди Востока могли открыть Америку в XV веке (и некоторые люди верят, что они это сделали). Однако география всегда делала более вероятным то, что первыми там окажутся люди Запада. Люди Востока могли приобрести гораздо больше, совершая плавания не в пустынный Тихий океан, а к богатствам Индийского океана, а также продвигаясь в глубь степей, которые на протяжении почти двух тысяч лет были величайшей угрозой их безопасности.

В XVII столетии экспансия обоих центров изменила значение географии более резко, нежели когда-либо прежде. Централизованные империи со своими мушкетами и пушками закрыли степную магистраль во Внутренней Азии, которая связывала Восток и Запад, положили конец миграциям кочевников и фактически убили одного из всадников апокалипсиса. И наоборот, в Атлантике океаническая магистраль, открытая западноевропейскими купцами, стимулировала рост новых типов рынков и поставила совершенно новые вопросы относительно того, как функционирует мир природы. К 1700 году социальное развитие опять уперлось в «твердый потолок». Однако на этот раз полный комплект всадников апокалипсиса не смог прискакать, и катастрофа оказалась предотвращена, — достаточно надолго для того, чтобы западноевропейские предприниматели в ответ на стимулы со стороны океанской магистрали высвободили огромную мощь угля и пара.

Окажись у людей Востока достаточно времени, они, вероятно, сделали бы те же самые открытия, и у них была бы своя промышленная революция. Однако география сделала это намного более легким для людей Запада. И — поскольку люди (в больших группах) во многом остаются одними и теми же, — это означало, что промышленная революция впервые случилась у людей Запада. Именно благодаря географии Лути переместился в Балморал, а не Альберт — в Пекин.

Запад властвует не поэтому

Но вы вполне можете спросить: «А как тут насчет людей?». На страницах этой книги было полно великих мужчин (и женщин), «идиотов, заваливающих дело», воззрений, которые они убежденно выдвигали, и их неослабных конфликтов. В конце концов, неужели ничто из этого не имеет значения?

И да и нет. Мы все обладаем свободной волей и, как я неоднократно подчеркивал, сделанные нами выборы изменяют наш мир. Правда, большинство сделанных нами выборов изменяют наш мир не очень сильно. Я могу, например, принять решение прямо сейчас перестать писать эту книгу, оставить мою работу и стать охотником и собирателем.

Это, несомненно, кое-что изменит. Я покину свой дом и поскольку я знаю об охотничьем деле или собирательстве довольно мало, то, вероятно, либо отравлюсь, либо буду голодать. На некоторых людей вокруг меня мое решение окажет сильное влияние, и значительно больше людей окажутся затронуты в слабой степени. Вы, например, найдете себе почитать что-нибудь другое. Но в остальном мир будет продолжать идти своим путем. Ни одно из решений, которые я мог бы принять, не изменит того факта, что Запад властвует.

Разумеется, если миллионы других американцев также примут решение оставить работу «с девяти до пяти» и заняться собирательством, мое странное индивидуальное решение превратится из сумасшедшей личной аберрации в часть массового (однако все равно странного) движения, — и от этого кое-что изменится. Имеется множество примеров таких массовых решений. Например, в конце Второй мировой войны полмиллиарда женщин решили выходить замуж в более раннем возрасте, нежели это делали их матери, и рожать больше детей. И численность населения резко возросла. Затем, тридцать лет спустя, миллиард их собственных дочерей решили поступить прямо наоборот, и рост населения замедлился. В совокупности такого рода выборы изменяют ход современной истории.

Однако эти решения не были простыми прихотями. Карл Маркс так сказал по этому поводу полтора века тому назад: «Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»1. У женщин XX века имелись настолько серьезные основания для принятия решения иметь больше (а затем меньше) детей, что зачастую, — как они считали, — у них реально вообще не было выбора по данному вопросу. Точно так же те люди, которые принимали решение заняться сельским хозяйством десять тысяч лет назад, или переехать в город пять тысяч лет назад, или получить работу на промышленном предприятии два столетия назад, зачастую считали, должно быть, что у них не было реальной альтернативы.

На всех нас оказываются сильные давления, заставляющие нас избирать альтернативы, согласующиеся с реальностью. И все мы знаем людей, которые игнорируют такие давления и принимают эксцентричные решения. Зачастую мы восхищаемся такими радикалами, мятежниками и романтиками, однако сами редко следуем их примеру. Большинство из нас слишком хорошо знает, что предсказуемые конформисты обычно оказываются в лучших условиях (я имею в виду в данном случае бóльшую доступность для них пищи, крова и брачного партнера), нежели Анны Каренины. Эволюция в первую очередь отбирает за то, что мы называем здравым смыслом.

То есть выбор эксцентричных альтернатив явно может привести к экстраординарным последствиям. Возьмем Мухаммеда. Правда, возможно, это крайний случай. Этот довольно заурядный арабский торговец мог предпочесть быть благоразумным. Свою внезапную встречу с архангелом Гавриилом около 610 года н. э. он мог отнести на счет расстройства желудка или объяснить ее какой-нибудь иной из тысячи других правдоподобных причин. Но вместо этого он предпочел послушаться свою жену, которая настаивала, что визит архангела произошел в действительности. Затем не один год казалось, что Мухаммед, вероятно, пойдет путем большинства пророков, и его ожидают насмешки, презрение и забвение. Однако вместо этого он объединил арабов. Халифы, что наследовали ему, уничтожили Персию, нанесли тяжелое поражение Византии и раскололи Запад надвое.

Все согласны с тем, что Мухаммед был великим человеком. Не многие люди оказали более сильное влияние на историю. Но все-таки трансформацию западного центра в VII веке и в дальнейшем нельзя приписать только его исключительности. Арабы придумывали новые версии монотеизма и создавали свои собственные государства в пустыне еще за некоторое время до того, как Гавриил посетил Мухаммеда. Византия и Персия были в отчаянно трудном положении задолго до того, как мусульманские военные отряды начали пересекать их границы, а Средиземноморье начало распадаться на части с III века.

Если бы Мухаммед сделал иной выбор, то христианам VII века просто пришлось бы воевать с кем-нибудь другим, а не со вторгшимися мусульманами. Возможно, что без Мухаммеда социальное развитие на Западе после 750 года восстановилось бы быстрее, а возможно, и нет. Однако все равно потребовались бы века, чтобы догнать Восток. Как бы ни поступил Мухаммед, западный центр оставался бы в Восточном Средиземноморье. Тюрки все равно опустошили бы его в XI веке, а монголы — в XIII (а затем снова около 1400 года). И западный центр все равно в XV столетии и после него сместился бы на запад в сторону Италии, а затем в сторону Атлантики. Если бы Мухаммед оказался более нормальным, то сейчас, возможно, от Марокко до Малайзии не полумесяц, а крест воодушевлял бы верных, — и это отнюдь не маловажно. Однако нет никаких оснований сомневаться в том, что европейцы все равно завоевали бы обе Америки, или в том, что сейчас властвовал бы Запад.

То, что верно в отношении Мухаммеда, вероятно, даже еще более верно в отношении любых других великих людей, с которыми мы встретились в предыдущих главах. Ассирийский Тиглатпаласар III и Первый император Цин оба создали ужасные, централизованные и дорогостоящие древние империи. Габсбурги в Европе и Хидэёси в Японии потерпели неудачу, когда пытались создать великие континентальные империи в XVI веке. Английская «Славная революция» в 1688 году и смерть Мао в 1976 году в обоих случаях привели к власти реформистские клики. Однако самое большее, что сделал любой из этих великих людей (или «идиотов, заваливающих дело»), было лишь ускорение или замедление тех процессов, которые уже происходили. На самом деле никому из них не удалось заставить историю пойти совершенно новым путем. Даже Мао, возможно больше всех склонный к мании величия, сумел лишь отсрочить индустриальный взлет Китая, предоставив Дэн Сяопину возможность остаться в памяти в качестве великого человека, круто развернувшего Китай «кругом». Если бы можно было в порядке эксперимента заново повторить прошлое, заменив «идиотов, заваливающих дело» великими людьми (и наоборот) и оставив все остальное тем же самым, то события развивались бы во многом так же, даже если они протекали бы с немного другой скоростью. Великие мужчины (и женщины) явно любят считать, что они изменяют мир одной лишь силой воли, но они ошибаются.

Вышесказанное применимо как в сфере политики, так и вне ее. Мэтью Болтон и Джеймс Уатт, например, были, несомненно, великими людьми, поскольку Уатт изобрел, а Болтон пустил в широкую продажу машины, которые на самом деле изменили мир. Однако они не были уникальными великими людьми, — по крайней мере, более, нежели был уникальным Александер Грейам Белл, когда он подал патент на свой, только что изобретенный им телефон 14 февраля 1876 года, — в тот же самый день, когда подал патент на свой, только что изобретенный им телефон Элиша Грей. Не были Болтон и Уатт более уникальными, нежели хорошо знакомый им Джозеф Пристли, который открыл кислород в 1774 году — спустя год после того, как это вещество также открыл один шведский химик. Они также не были более уникальными, нежели те четверо европейцев, которые по отдельности в 1611 году обнаружили пятна на Солнце.

Историки часто поражаются тому, что изобретения имеют тенденцию случаться многократно. Так, электрическая лампочка родилась в голове у нескольких людей почти в один и тот же момент. Похоже, что зачастую великие идеи являются не столько результатом гениальности, сколько логическим следствием наличия некоторого числа мыслителей, задающих одни и те же вопросы и использующих одни и те же методы. Именно так и происходило у европейских интеллектуалов в начале XVII века: после того как некто изобрел телескоп (на это претендуют девять разных человек), было бы странно, если бы многие астрономы не открыли незамедлительно пятна на Солнце.

Экстраординарное число изобретений было сделано более чем один раз, и поэтому статистик Стивен Стиглер даже предложил закон, в соответствии с которым «никакое научное открытие не было названо в честь первооткрывателя» (этот «закон Стиглера», как он заметил, был на самом деле открыт социологом Робертом Мертоном на двадцать пять лет раньше). Болтон и Уатт оказались «впереди стаи», но сама «стая» уже существовала, и если бы Болтон и Уатт не пустили в продажу относительно эффективный по затратам топлива паровой двигатель в 1770-х годах, то чуть позднее это наверняка сделал бы один из их многочисленных соперников. Фактически «стая» смогла бы сделать это даже быстрее, если бы Уатт не исхитрился получить экстраординарный патент, который исключал всех конкурентов из данной сферы.

Великие мужчины и женщины и «идиоты, заваливающие дело» являются порождениями своего времени. Не следует ли нам сделать вывод, что картину истории определяют не конкретные индивидуумы, а некоего рода «дух эпохи» — определяет тем, что порой создает атмосферу, способствующую величию, а в других случаях порождает культуру «заваливания дел»? Некоторые историки так и считают и, например, высказывают предположение, что настоящей причиной владычества Запада является то, что китайская культура в XIV веке обратилась вовнутрь себя и отвернулась от мира, в то время как европейская культура обратилась вовне и побуждала исследователей стремиться за океаны, покуда они не оказались в обеих Америках.

Я уделил этой идее некоторое время в главе 8 и высказал там предположение, что такая трактовка фактов не очень сильно согласуется со здравым смыслом. Культура — это, скорее, не некий глас у нас в головах, говорящий нам, что следует делать, а как бы городской зал собраний, где мы спорим по поводу имеющихся у нас вариантов. Каждая эпоха получает те мысли, в которых она нуждается, диктуемые проблемами того рода, которые ставят перед ней география и социальное развитие.

Это объясняет то, почему история восточной и западной мысли была в общем похожа на протяжении последних пяти тысяч лет. В обоих центрах рост первых государств — около 3500-х годов до н. э. на Западе и после 2000-х годов до н. э. на Востоке, — породил обсуждения по поводу природы и пределов Божественной царской власти. По мере того как государства в обоих центрах становились более бюрократическими, — после 750-х годов до н. э. на Западе и после 500-х годов до н. э. на Востоке, — результатом этих дискуссий стало «Осевое мышление» первой волны, сделавшее предметом дебатов природу личной трансцендентности и ее отношение к светской власти. Примерно к 200-м годам н. э., по мере того как великие Ханьская и Римская империи шли к развалу, эти вопросы, в свою очередь, уступили дорогу второй волне «Осевого мышления», сделавшей предметом споров то, как организованные церкви могут спасать верующих в хаотическом и опасном мире. А когда социальное развитие вновь оживилось — к 1000 году н. э. в Китае и к 1400 году н. э. в Италии, — более интересными стали, однако, ренессансные вопросы — как «перескочить» через недавнее, вызывающее разочарование прошлое и заново обрести утраченную мудрость первого «Осевого времени».

Я подозреваю, что мысль Востока и Запада развивалась столь сходным образом на протяжении столь продолжительного времени потому, что существовал лишь один путь, при следовании которым уровень социального развития мог оставаться возрастающим. Дабы преодолеть «потолок» в двадцать четыре пункта, и людям Востока, и людям Запада пришлось централизовать свои государства, что неизбежно привело интеллектуалов к первой волне «Осевого мышления». Упадок этих государств побудил людей ко второй волне «Осевого мышления», а их возрождение почти неизбежно привело к ренессансам. Каждая великая перемена заставляла людей рождать те мысли, в которых нуждалась данная эпоха.

Что же привело около 1600 года к «великой дивергенции», когда западные европейцы переходили к научному мышлению, в то время как люди Востока (а также те люди Запада, которые жили за пределами центра, располагавшегося у берегов Атлантики) этого не делали? Отражал ли этот эпохальный сдвиг в мышлении глубокие культурные различия между людьми Востока и Запада, или же попросту конкретная эпоха получает те мысли, в которых она нуждается?

Некоторые (западные) социологи так и считают. Например, психологи подключали людей к магнитно-резонансным томографам и просили их решать проблемы. При этом, как указывали эти ученые, у западных испытуемых лобные и теменные области мозга, если данный вопрос требует вспоминания информации, относящейся к широкому контексту, светились более ярко (это указывает на то, что они работают более напряженно, дабы сохранять внимание), нежели тогда, когда для ответа на него требуется вспоминать факты, изолированные от контекста, и рассматривать эти факты независимо. Для людей Востока верно обратное.

Что означает данная разница? Изоляция фактов и рассмотрение их независимо от контекста является отличительной чертой современной науки (как в том излюбленном предостережении «при прочих равных условиях…»). Возможно, как гласит одна теория, данный контраст в отношении функций мозга означает, что люди Запада попросту более логичны и «научны», нежели люди Востока.

А возможно, что и нет. Данные эксперименты не показали, что люди Востока не могут отделять факты от контекста или что люди Запада не могут рассматривать вещи в перспективе. Они лишь показали, что для каждой из этих групп менее привычно думать определенным образом, и в таком случае, чтобы справиться, приходится работать более напряженно. Обе группы способны выполнять оба вида заданий, и регулярно это делали.

В каждую эпоху и в каждой стране мы обнаруживаем рационалистов и мистиков; мы обнаруживаем тех, кто абстрагируется от деталей, и тех, кто вникает во все сложности; и мы даже обнаруживаем немногих людей, которые делают и то и другое. А вот что при этом варьирует, так это проблемы и испытания, с которыми эти люди сталкиваются. Когда европейцы около 1600 года начали создавать атлантическую экономику, они также создали для себя и новые проблемы. Чтобы решать их наилучшим образом, оказались необходимыми механические и научные модели реальности. На протяжении следующих четырехсот лет эти способы мышления сделались частью западного образования, все более становясь образом мыслей «по умолчанию». На Востоке, где проблемы того рода, которые породила атлантическая экономика, вплоть до XIX века представлялись не столь актуальными, данный процесс пока еще не зашел столь далеко.

Еще не далее как в 1960-х годах некоторые западные социологи утверждали, что восточная культура — в частности, конфуцианство — мешает тем, кто погружен в нее, развивать предпринимательский дух конкуренции и инноваций, необходимый для экономического успеха. В 1980-х годах — перед лицом очевидного факта японского экономического успеха — новое поколение социологов пришло к выводу, что конфуцианские ценности уважения к власти и самопожертвования ради группы не препятствуют капитализму. Скорее, на самом деле именно они служат объяснением успехов Японии. Однако, может быть, более разумным будет сделать вывод, что люди приспосабливают свою культуру к нуждам социального развития. А это развитие в конце XX века породило также конфуцианских и коммунистических капиталистов — наряду с либеральными капиталистами.

Вывод, что мы получаем такую мысль, в которой нуждаемся, возможно, имеет смысл также и в отношении другого странного феномена, который психологи называют эффектом Флинна. С тех пор как начали проводиться тесты IQ (умственного развития), получаемые при этом средние оценки неуклонно становятся выше (примерно на три балла за десятилетие). Приятно было бы думать, что все мы становимся умнее. Однако более вероятно то, что попросту у нас возрастает умение мыслить современным, аналитическим образом. Его и показывают результаты данных тестов. Чтение книг делает нас более «современными», нежели рассказывание историй. Также и компьютерные игры (к ужасу многих педагогов), по-видимому, также делают нас более «современными».

Несомненно, верно и то, что не все культуры равно восприимчивы к меняющимся обстоятельствам. Например, исламские страны имеют одиозную славу: не многие среди них являются демократическими, в не многих из них есть современные диверсифицированные экономики, и они породили мало ученых, получивших Нобелевскую премию. Некоторые немусульмане делают из этого вывод, что ислам, должно быть, является религией невежества, из-за которой миллионы людей погрязли в болоте суеверий. Но если бы это было верным, то тогда сложно объяснить, почему тысячу лет тому назад многие из лучших ученых, философов и инженеров мира были мусульманами, или почему вплоть до XVI столетия мусульманские астрономы опережали всех прочих.

Реальное объяснение, как я подозреваю, состоит в том, что после 1700 года многие мусульмане в ответ на военное и политическое поражение «обратились вовнутрь» — то есть поступили точно так же, как и многие китайские конфуцианцы в XIII и XIV веках. Ислам — это все еще «широкий шатер». Одной крайностью является Турция, которая модернизировалась настолько эффективно, что выглядит подходящим кандидатом на вступление в Европейский союз. В качестве другой крайности мы обнаруживаем людей — таких, как некоторые из движения Талибан, — которые убьют женщин, если те покажут свои лица на людях. В целом, однако, по мере того как мусульманский мир скатывался из состояния, когда он был центром Запада, в состояние эксплуатируемой периферии, его социальное развитие стагнировало, и он оказался в роли жертвы. Положить этому конец — великая задача для современного ислама. И кто знает, какие преимущества мусульманский мир сможет затем обнаружить в своей отсталости.

Культура и свобода воли являются «джокерами», усложняющими теорему Морриса, согласно которой причиной перемен являются ленивые, жадные и испуганные люди (которые редко когда знают, что они делают), которые ищут более легкие, более прибыльные и более безопасные способы что-либо делать. Культура и свободная воля ускоряют или замедляют наши реакции на изменяющиеся обстоятельства. Они искажают и запутывают любую простую теорию. Однако — как это более чем ясно показывают истории, коими полны главы с 1-й по 10-ю, — культура и свободная воля никогда не в силах надолго взять верх над биологией, социологией и географией.

Назад в Будущее

Причины владычества Запада являются как «давними», так и «краткосрочными», и они заключаются в постоянно меняющемся взаимодействии географии и социального развития. Но само по себе владычество Запада и не «предопределено», и не «случайно». Будет более обоснованным назвать его наиболее вероятным из результатов — на протяжении большей части истории — в ходе некоей игры, где география создавала преимущества для Запада. Мы можем сказать, что владычество Запада зачастую было результатом «хорошего расклада карт».

Дабы объяснить эти довольно загадочные комментарии, я хочу заимствовать метод из комедии 1985 года Роберта Земекиса «Назад в будущее». Вскоре после начала этого фильма безумный профессор, соединив между собой огромный усилитель для гитары, украденный плутоний и автомобиль DeLorean, создает машину времени. Когда террористы убивают этого профессора, подросток Марти Макфлай (которого играет Майкл Дж. Фокс) спасается от погони, и машина времени в виде автомобиля катапультирует его в прошлое, в 1955 год. Там он встречает своих будущих родителей, когда те были его возраста. Происходит катастрофа: вместо того чтобы полюбить его будущего отца, его будущая мать влюбляется в самого Марти. Мы можем сказать, что это всего лишь «маленький стежок» на гобелене истории, но для Марти это очень важно: если он не сможет исправить это прошлое до конца фильма, он никогда не родится.

Я полагаю, что, вместо того чтобы последовать обычному методу историков — начать повествование с самого начала и рассказывать его, покуда мы не достигнем наших собственных времен, — может оказаться полезным прыгнуть в прошлое, подобно Макфлаю, а затем, как это происходит в фильме, остановиться и задаться вопросом: что могло бы произойти, дабы не допустить, чтобы будущее — пусть у нас это будет, скажем, 2000 год — не оказалось более или менее таким, каким оно стало?

Я начну с прыжка на двести лет назад, в 1800 год. Высадившись в эпоху Джейн Остин, мы обнаружим, что в то время властвование Запада к 2000 году было уже очень вероятным. В Британии уже происходила промышленная революция, наука процветала, а европейская военная мощь намного превосходила военную мощь кого бы то ни было еще. «Ничто не высечено в камне», и, будь Наполеон немного более удачливым, он мог бы выиграть свои войны. Или же, будь правители Британии менее удачливыми, они могли бы «завалить дело», решая проблемы, поставленные индустриализацией. В обоих случаях британский «взлет» был бы более медленным, или — как я предполагал в главе 10 — промышленная революция могла бы переместиться в Северную Францию. Все возможности для этого имелись. Однако очень трудно понять, что такого правдоподобного могло бы случиться после 1800 года, что не дало бы вообще произойти промышленной революции на Западе. А раз уж индустриализация пошла, столь же трудно представить, что могло бы остановить распространение ее ненасытных рынков в глобальных масштабах. «Пытаться задержать прогресс человеческого знания, — так резко высказался лорд Макартни, когда китайское правительство отвергло его торговую миссию в 1793 году, — напрасное занятие»2. Возможно, сказано напыщенно, но все-таки он был прав.

Не важно, как много козырей мы бы выставили не в пользу Запада, — например, представив, что его индустриализация задержалась бы на сотню лет, а европейская имперская экспансия была бы незначительной вплоть до XX века. Все равно нет никаких очевидных оснований считать, что независимая промышленная революция на Востоке произошла бы раньше, нежели на Западе. Для такого «взлета» Востока, вероятно, потребовался бы рост диверсифицированной региональной экономики — наподобие той, которую люди Запада создали на берегах Атлантики. А чтобы ее создать, потребовалось бы несколько столетий. Владычество Запада к 2000 году в 1800 году не было предопределено, — в смысле, чтобы быть на 100 процентов уверенными в этом, — но, как я подозреваю, вероятность его составляла как минимум 95 процентов.

Если мы прыгнем назад еще на сто пятьдесят лет — из 1800 в 1650 год, — когда Ньютон был еще мальчиком, владычество Запада к 2000 году будет выглядеть не столь очевидным, но все еще вероятным. Огнестрельное оружие закрывало степи, а корабли создавали атлантическую экономику. Индустриализация все еще была чем-то невообразимым, но ее предпосылки в Западной Европе уже существовали. Если бы Голландия выиграла свои войны против Англии в 1650-х годах, если бы потерпел провал поддержанный Голландией переворот в Англии в 1688 году или если бы оказалось успешным вторжение французов в Англию в 1689 году, то некоторые учреждения, «взрастившие» Болтона и Уатта, возможно, никогда не сформировались бы. В таком случае — как я ранее уже высказывал предположение — для осуществления промышленной революции могло бы потребоваться на десятки лет больше времени, или же она произошла бы где-нибудь в другом месте в Западной Европе. Но опять-таки трудно усмотреть, что могло бы случиться правдоподобного после 1650 года, что не дало бы ей произойти вообще. Возможно, если бы западная индустриализация замедлилась и если бы цинские правители при этом также вели себя по-другому, Китай XVII и XVIII веков, может быть, быстрее догнал бы европейскую науку. Однако, как мы видели в главе 9, для того чтобы индустриализация впервые произошла на Востоке, потребовалось бы намного большее. Западное владычество к 2000 году в 1650 году было менее предопределенным, нежели в 1800 году, однако оно все еще было наиболее правдоподобным результатом. Возможно, его вероятность составляла 80 процентов?

Еще на сто пятьдесят лет раньше, в 1500 году, прогноз становится более мрачным. У западных европейцев имелись корабли, которые могли плавать в Новый Свет, но их первейшим инстинктом было попросту грабить его. Если бы Габсбурги оказались даже еще более удачливыми, нежели они были на самом деле (то есть если бы Лютер никогда не родился, либо если бы Карлу V удалось заставить его служить себе, либо если бы поход Армады против Англии в 1588 году оказался успешным, а восстание в Голландии было бы затем подавлено), они, возможно, действительно стали бы пастырями христианского мира. В таком случае испанская инквизиция могла бы заставить замолчать радикальные голоса — такие, как голоса Ньютона и Декарта, — а произвольное налогообложение могло уничтожить голландскую, английскую и французскую торговлю таким же образом, как оно уничтожило испанскую коммерцию в исторической реальности. Впрочем, есть множество «если». Несмотря на все, что мы знаем, империя Габсбургов могла породить прямо противоположный эффект: еще большему числу пуритан пришлось бы пересекать Атлантику и строить «города на холмах», что стимулировало бы развитие атлантической экономики и научную революцию на другой стороне Атлантики.

Альтернативно, Габсбурги легко могли бы действовать с худшими результатами, нежели они действовали на самом деле. Если бы османы нанесли более основательное поражение шиитской Персии, турки могли бы в 1529 году взять Вену. Минареты с муэдзинами могли бы все еще устремляться в небеса над Англией, и, как выразился на этот счет Гиббон, в школах Оксфорда могли бы обучать толкованию Корана. Благодаря турецкому триумфу центр тяжести Запада, возможно, продолжал бы оставаться в Средиземноморье, и в результате атлантическая экономика завяла бы на корню. Однако, с другой стороны, — так же как и победа Габсбургов, которую я только что вообразил, — турецкий триумф мог бы также способствовать возникновению даже еще более мощного атлантического мира. Еще одна возможность — если бы в XVII веке османы и русские сильнее сражались друг с другом, они могли бы оказаться слишком слабыми для того, чтобы закрыть западные степи для кочевников. В этом случае победы династии Цин в XVII и XVIII столетиях могли бы вызвать движение монголов в Европу, в результате чего кризис XVII века на Западе стал бы чем-то столь же мрачным и тяжелым, как и последние дни Рима. Если бы на Западе случились новые «темные века», то в Китае — по прошествии достаточного числа столетий — могли бы иметь место свои собственные научная и промышленная революция, когда его социальное развитие уперлось бы в «твердый потолок». Кто знает? Однако ясно одно: в 1500 году шансы на то, что Запад будет к 2000 году властвовать, были намного ниже, нежели к 1650 году, — возможно, не намного более, нежели пятьдесят на пятьдесят.

Следующий прыжок на сто пятьдесят лет назад доставит нас в 1350 год, в мрачные дни «Черной смерти». Из этого наблюдательного пункта владычество Запада к 2000 году показалось бы, откровенно говоря, довольно маловероятным. Наибольшие неожиданности в ближайшем будущем мог преподнести Тамерлан — монгольский завоеватель, который явился из Центральной Азии и опустошил Индию и Персию, а затем в 1402 году нанес поражение Османской империи. И после этого он решил повернуть на восток, чтобы отомстить китайскому императору за то, что тот, по мнению Тамерлана, проявил к нему неуважение, — однако умер прежде, чем достиг своей цели. Если бы вместо этого Тамерлан продолжил бы после 1402 года свой поход на Запад, он вполне мог бы опустошить Италию, прервать ее Ренессанс и на столетия задержать развитие на Западе. С другой стороны, если бы он не умер в 1405 году в пути на Восток, а продержался бы на несколько лет дольше, он мог бы повторить жестокое завоевание Китая ханом Хубилаем и задержал бы на столетия развитие уже не Запада, а Востока.

Есть множество и других возможных вариантов развития событий. Основатель династии Мин Хун У легко мог бы не добиться успеха в объединении заново Китая после происходивших в нем гражданских войн. В результате в восточном центре в XV веке оказалась бы не одна великая империя, а группа воюющих государств. Кто может сказать, какие последствия это бы возымело? Мог бы настать хаос. Однако возможно, что в отсутствие «тяжелой руки» минской автократии это способствовало бы развитию даже еще более мощной морской торговли. В главе 8 я высказал предположение, что минский Китай, вероятно, никогда не создал бы восточную версию возникшей позднее атлантической экономики Запада, ибо этому слишком сильно мешала география. Однако, не будь династии Мин, колонисты и купцы Востока все же могли бы создать экономику в стиле атлантической — меньших масштабов и ближе к дому — в Юго-Восточной Азии и на островах Пряностей. Однако суть дела состоит в том, что в 1350 году реализация различных вариантов развития событий была даже еще более вероятна, нежели в 1500 году. Владычество Запада к 2000 году было попросту одной из многих возможностей — с вероятностью, может быть, не более чем в 25 процентов.

Я мог бы продолжать и дальше. Забавно играть в игру «а что, если». Но суть дела, вероятно, ясна. Станет ли Запад властвовать к 2000 году — это был вопрос вероятностей, а не предопределенностей либо случайностей. И чем дальше мы уходим в прошлое, тем больше там имеется того, что могло преподнести неожиданности. В 1800 году было в высшей степени невероятно, что какие-либо иные решения, культурные тенденции или случайности воспрепятствуют владычеству Запада после 2000 года. В 1350 году такой результат был вполне правдоподобным. Тем не менее трудно придумать, что такого могло бы случиться после 1350 года, из-за чего индустриализация на Востоке произошла бы раньше, нежели на Западе, или из-за чего индустриализация вообще бы не произошла.

Чтобы отыскать такое прошлое, которое могло бы правдоподобно привести к владычеству Востока к 2000 году, нам необходимо уйти назад на целых девять столетий — в 1100 год. Если бы тогда император династии Сун Хуэй-цзун более оптимальным образом действовал в отношении кочевников-чжурчжэней и сберег бы Кайфын в 1127 году или если бы родители ребенка Темучина действительно забыли его в степях и он умер бы, вместо того чтобы вырасти и стать Чингисханом, — то кто знает, что могло бы случиться? Расстояния и технологии морского дела, вероятно, исключали тихоокеанскую версию того пути к индустриализации, которым Европа последовала в XVIII веке, — посредством создания атлантической экономики. Однако, возможно, похожую экономику можно было бы создать и иными способами. Если бы Китай избежал разрушений и опустошений от чжурчжэней и монголов, его ренессансная культура могла бы расцвести и породить научную революцию, вместо того чтобы зачахнуть и вылиться в самоуспокоенность и бинтование ног. Внутренний спрос сотни миллионов китайских подданных, торговля между сельскохозяйственным югом и промышленным севером и колонизация Юго-Восточной Азии — всего этого могло бы затем оказаться достаточно, чтобы изменить баланс. С другой стороны — а может быть, что и нет. Пока у Китая не имелось такого огнестрельного оружия и таких армий, которые могли бы «закрыть» степи, — страна оставалась открытой для опустошительных миграций. Вероятно, было бы слишком оптимистично полагать, что китайские чиновники смогли бы неопределенно долго ухитряться сохранять равновесие. Как я подозреваю, взлету Востока в XII веке препятствовали очень многие обстоятельства.

Если мы совершим напоследок еще одно путешествие на машине времени и прыгнем на одну тысячу лет назад от эпохи династии Сун, то наш основной вопрос опять меняется. Теперь он будет состоять не в том, смог бы Восток властвовать к 2000 году, а в том, смогла бы Римская империя преодолеть «твердый потолок» за семнадцать столетий до того, как Запад действительно это сделал. Если откровенно, я не представляю, каким образом это могло бы произойти. Как и Китаю династии Сун, Риму не только нужно было изыскать способ преодолеть «твердый потолок», не обладая при этом преимуществами атлантической экономики; ему также потребовалось бы и исключительное везение, чтобы избежать пяти «всадников апокалипсиса». Когда в III столетии н. э. пала китайская империя Хань, Рим отделался тем, что ослабел как государство, — только чтобы оказаться разрушенным в V столетии. Несомненно, у Рима имелись возможности каким-то образом победить готов и им подобных, чтобы и далее продолжать как-то справляться с трудностями. Но смогла бы затем эта империя справиться с кризисом VII века? И даже если бы Римская империя уцелела, оставшись более крупным [нежели было в реальности] государством, то каким образом она избежала бы длительного «сворачивания» социального развития на Западе? Римская промышленная революция после 100 года н. э. представляется даже еще менее вероятной, нежели успехи сунского Китая после 1100 года.

Все вышесказанное подкрепляет наш вывод о том, что владычество Запада к 2000 году не было давно предопределенным и не было результатом краткосрочной случайности. Оно скорее было результатом давнишней вероятности. И никогда не был особенно вероятным — даже в 1100 году — вариант, при котором Восток индустриализуется первым, приобретет способность распространять свою мощь в глобальных масштабах и обратит свое первенство в отношении социального развития во владычество таким же образом, как это впоследствии сделает Запад. Впрочем, всегда было вероятным, что кто-то в конце концов создаст такое огнестрельное оружие и такие империи, которые будут в состоянии «закрыть» степи, и создаст такие корабли и рынки, которые будут в состоянии «открыть» океаны. И как только такое случится, станет все более вероятным то, что новые географические преимущества приведут людей Запада к промышленной революции прежде, нежели людей Востока. Как я подозреваю, единственное, что могло бы предотвратить это, — подлинный момент «Прихода ночи» — такого рода катастрофа, которую Айзек Азимов описал в рассказе под этим названием. Я рассказывал о «Приходе ночи» в главе 2: это катаклизм, против которого оказываются недостаточными всякие ответные реакции, который разрушает цивилизацию и отбрасывает человечество к самому началу его развития.

«Приход ночи»

Но этот вариант также никогда не был особенно вероятным. До наступления эпохи владычества Запада мир ближе всего подходил к «Приходу ночи» около 10 800 года до н. э., когда громадное ледниковое озеро стекало в Северную Атлантику и в результате ее температура понизилась достаточно для того, чтобы «отключился» Гольфстрим. Последовавшая затем малая ледниковая эпоха продолжительностью в двенадцать столетий, известная как поздний дриас, остановила социальное развитие и положила конец первым экспериментам в области оседлой жизни в деревнях и раннего сельского хозяйства на территории Холмистых склонов. По сравнению с поздним дриасом каждый последующий эпизод глобального похолодания представляется «едва заслуживающим усилий, требующихся для надевания свитера».

Последствия события, по масштабам сравнимого с поздним дриасом, случись оно когда-нибудь в течение последних нескольких тысяч лет, чересчур ужасны, чтобы думать об них долго. Урожаи в мире из года в год все падали бы и падали. Сотни миллионов людей умирали бы от голода. Массовые миграции опустошили бы многие части Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Результатом этого стали бы войны, крахи государств и эпидемии, по сравнению с которыми все ранее известное оказалось бы незначительным. Стало бы так, как если бы пять «всадников апокалипсиса» поменяли своих коней на танки. Сократившееся и дрожащее от страха население в итоге сосредоточилось бы в деревнях в области «Счастливых широт», молясь о дожде и кое-как добывая скудные средства существования из сухой почвы. Тысячи лет социального развития оказались бы стерты с нашего графика.

Можно также вообразить и другие варианты наподобие «Прихода ночи». Пессимистически настроенные астрономы рассчитали, что если в Землю ударится астероид около мили в диаметре, то взрыв при этом будет эквивалентен взрыву 100 миллиардов тонн тротила единовременно. Относительно того, насколько именно мрачно при этом будет, мнения расходятся. Несомненно, верхняя часть атмосферы временно заполнится пылью, преградив доступ солнечному свету, в результате чего миллионы людей будут умирать от голода. При этом может выделиться количество окиси азота, достаточное для того, чтобы нарушить озоновый слой, — из-за чего выжившие подвергнутся смертоносной солнечной радиации. А смоделировать удар астероида в две мили [3218 м] еще проще. Он был бы подобен взрыву 2 триллионов тонн тротила, который, вероятно, убьет всех.

Разумеется, есть и хорошие новости: никаких таких скал у нас на пути нет, так что нет большого смысла вводить себя в депрессию, строя догадки на тему, насколько скверно могли бы обернуться обстоятельства. Столкновения с астероидами и ледниковые эпохи отличаются от войн или культуры тем, что они не подконтрольны (хотя, возможно, нам следует сказать, не были подконтрольны до недавнего времени) людям. Ни «идиот, заваливающий дело», ни культурная тенденция, ни случайность не смогли бы создать еще раз массу ледяной воды, достаточно большую для того, чтобы «отключить» Гольфстрим. Это означает, что новый поздний дриас невозможен. И даже наиболее мрачно настроенные астрономы считают, что мы будем сталкиваться с астероидами диаметром в милю только раз в несколько сотен тысяч лет.

Фактически «идиоты, заваливающие дело» и прочие факторы в любой из моментов человеческой истории не смогли бы сделать почти что ничего такого, что привело бы к моменту «Прихода ночи». Даже самые кровавые войны, которые мы сами себе устраивали, — мировые войны XX столетия, — лишь подтверждали уже действовавшие тенденции. В 1900 году Соединенные Штаты — новая разновидность субконтинентальной империи с промышленным центром — уже бросали вызов океаническим империям Западной Европы. Мировые войны были в основном борьбой за то, чтобы выяснить — кто именно заменит западных европейцев. Сами ли Соединенные Штаты? Или Советский Союз, который к 1930-м годам быстро проводил индустриализацию? Или Германия, пытавшаяся в 1940-х годах завоевать свою собственную субконтинентальную империю? На Востоке Япония в 1930-1940-х годах пыталась завоевать субконтинентальную империю, провести ее индустриализацию и изгнать оттуда Запад. А когда это не удалось, Китай проводил индустриализацию уже имевшейся у него субконтинентальной империи — с катастрофическими последствиями в 1950-1960-х годах и впечатляюще с 1980-х годов. Нелегко сообразить, каким образом европейские океанические империи смогли бы уцелеть в условиях такой конкуренции, в особенности если добавить к этому нарастающее шествие национализма от Африки до Индокитая и постоянное снижение численности населения и промышленности в Западной Европе по сравнению с ее конкурентами.

Если бы великие державы Европы в 1914 и 1939 годах не «бросились сами на рифы», их океанические империи наверняка сохранялись бы дольше. А если бы Соединенные Штаты в 1919 году не уклонились от исполнения своих глобальных обязанностей, то океанические империи могли бы рухнуть даже еще быстрее. Если бы Гитлер нанес поражение Черчиллю и Сталину, то положение дел, может быть, оказалось бы иным — а может быть, что и нет. Это замечательно иллюстрирует роман Роберта Харриса «Фатерланд». В основе его сюжета — расследование загадочного убийства в Германии в 1964 году. Но, как быстро становится ясно, это Германия, которая победила во Второй мировой войне. Все выглядит пугающе по-другому. Гитлер уничтожил всех европейских евреев, а не просто большинство из них. Его архитектор Альберт Шпеер материализовал фантазии своего хозяина, перестроив Берлин, где появился проспект Победы — вдвое длиннее, нежели Елисейские Поля в Париже. В начале его находится самое большое здание в мире, где фюрер произносит речи под куполом, настолько высоким, что внутри его могут формироваться дождевые облака. Однако по мере развертывания сюжета этот пейзаж начинает приобретать даже еще более жутко знакомые черты. Между Соединенными Штатами и огромной, неустойчивой и тоталитарной империей, располагающейся в Восточной Европе, идет холодная война. Обе империи враждебно следят друг за другом, отгородившись ядерными ракетами. Они ведут войны руками своих доверенных союзников, манипулируют своими государствами-клиентами в третьем мире и медленно двигаются к «разрядке напряженности». В конце концов, в некоторых отношениях положение дел не так уж и отличается от реальности.

Мировые войны XX века могли реально привести к совершенно иному исходу единственно лишь в случае сползания ко всеобщей ядерной войне. Если бы у Гитлера имелись уже разработанные атомные бомбы, он наверняка бы их использовал. Однако после того как он в 1942 году фактически отменил свою ядерную программу, это так никогда и не стало вероятным. Это дало возможность Соединенным Штатам беспрепятственно и безнаказанно сбросить две бомбы на Японию. Но как только Советы испытали свое первое ядерное оружие в 1949 году, «Приход ночи» становился все более возможным. Но даже на своем пиковом уровне в 1986 году разрушительная мощь всех боеголовок мира, вместе взятых, составляла лишь одну восьмую разрушительной мощи от удара метеорита в две мили шириной. Однако этого все равно было более чем достаточно, чтобы уничтожить современную цивилизацию.

Трудно понять людей — типа председателя Мао, — которые могут невозмутимо думать о ядерной войне.

«Давайте вот о чем поразмышляем, — так обратился он к лидерам коммунистического мира в 1957 году. — Если война разразится, как много людей погибнет? Во всем мире имеется 2,7 миллиарда человек… В самом худшем случае погибнет, может быть, половина из них. Но ведь другая половина останется; империализм будет стерт с лица земли, и весь мир станет социалистическим. Через сколько-то лет население мира опять достигнет 2,7 миллиарда человек и, несомненно, затем вырастет еще больше»3.

К счастью для всех нас, люди, которые реально принимали решения в Советском Союзе и Соединенных Штатах в 1950-х годах, понимали, что единственный способ держать под контролем ядерные вооружения — следовать доктрине «гарантированного взаимного уничтожения» по принципу «третьего не дано», когда один неверный шаг может означать всеобщее уничтожение. Оставалось неясно, как именно следует играть в эту игру. Поэтому случилось несколько «последних звонков», в особенности когда осенью 1962 года Джон Фицджеральд Кеннеди и Никита Хрущев пытались вырабатывать правила игры. Хрущев, встревоженный бряцанием оружием со стороны Америки, разместил советские ракеты на Кубе, а Кеннеди, обеспокоенный этим, устроил блокаду острова. Советские корабли плавали в пределах нескольких миль от американской морской границы. Кеннеди отправил авианосец, чтобы не пускать их. В тот момент Кеннеди подозревал, что вероятность катастрофы достигла одного шанса из трех или даже одного из двух. А затем около десяти утра в среду 24 октября ситуация резко ухудшилась. Когда Кеннеди и его ближайшие советники сидели в напряженном молчании, пришли новости, что советская подводная лодка преградила путь американскому авианосцу. Какими еще могли быть ее намерения, если не атаковать? «Кеннеди поднял руку к лицу и прикрыл ею себе рот, — вспоминал его брат. — Он сжимал и разжимал свой кулак. Его лицо выглядело измученным, в глазах была боль, а сами они стали почти серыми»4. Его следующим шагом стал бы запуск четырех тысяч боеголовок. Но советская подводная лодка не стала стрелять. Часы продолжали тикать, и в 10:25 советские корабли сначала замедлили свой ход, а затем повернули назад. Ночь не наступила.

На протяжении тридцати лет в результате политики «балансирования на грани войны» и грубых ошибок не раз мучительной чередой возникали ситуации, когда явственно проглядывала «тьма внешняя». Однако самого худшего так и не произошло. После 1986 года число боеголовок в мире сократилось на две трети, а в 2010 году были достигнуты очередные договоренности о новых крупных сокращениях. Тысячи единиц оружия, которые все еще имеются у американцев и русских, могут убить всех на Земле, и при этом еще мегатонны оружия останутся неиспользованными. Однако «Приход ночи» теперь представляется намного менее вероятным, нежели на протяжении сорока лет «взаимного гарантированного уничтожения». Биология, социология и география продолжают плести свои паутины. История продолжается.

Основание

Рассказ Азимова «Приход ночи» не является — по крайней мере, пока что — особенно подходящей моделью для объяснения поступательного движения истории. Однако, возможно, для этого лучше подойдут его романы из цикла «Основание». В далеком-далеком будущем, рассказывает Азимов, молодой математик по имени Гэри Селдон отправляется на космическом корабле в Трантор, могущественную столицу Галактической империи, просуществовавшей уже двенадцать тысяч лет. Он выступает на проходящем раз в десять лет Симпозиуме математиков с научным докладом, в котором объясняет теоретические основы новой науки под наименованием «психоистория». Селдон утверждает, что в принципе, если мы объединим обычную историю, массовую психологию и высшую статистику, мы сможем определить силы, движущие человечеством, а затем спроецировать их наперед, дабы предсказать будущее.

Будучи продвинут со своей провинциальной родной планеты на должность профессора самого крупного университета на Транторе, Селдон разрабатывает методы психоистории. Его основной вывод состоит в том, что Галактическая империя близка к падению и это приведет к наступлению «темной эпохи», которая продлится тридцать тысяч лет, прежде чем вырастет Вторая империя. Император назначает Селдона премьер-министром. Находясь на этой блистательной должности, он планирует создать мозговой центр под названием «Основание». Ученые этого мозгового центра будут собирать воедино все знания в «Галактической энциклопедии». В то же время они будут разрабатывать тайный план реставрации империи спустя всего тысячу лет.

Романы из цикла «Основание» радуют любителей научной фантастики уже полвека, однако «Гэри Селдон» является постоянной шуткой для тех профессиональных историков, которые слышали о нем. Они утверждают, что только в буйном воображении Азимова знание того, что уже случилось, может сообщить о том, что произойдет. Многие историки отрицают, что в прошлом можно отыскать какие-либо важные закономерности. Те же из них, кто полагает, что таковые могут существовать, тем не менее склонны считать, что выявление этих закономерностей им не по силам. Например, Джеффри Элтон, — который не только возглавлял кафедру современной истории категории Regius в Кембриджском университете, но и придерживался замечательно резких мнений по всем историческим вопросам, — возможно, выражал мнение большинства. Он настаивал: «Письменная история охватывает в совокупности не более чем приблизительно двести поколений. Даже если в истории и есть некая более значительная цель, следует сказать, что пока что мы не можем реально ожидать, что мы способны выявить ее на основании того маленького кусочка истории, который имеется в нашем распоряжении»5.

В этой книге я попытался показать, что историки себя недооценивают. Нам не следует ограничиваться теми двумя сотнями поколений, когда у людей имелись письменные документы. Если мы расширим наши горизонты и привлечем к делу археологию, генетику и лингвистику — те виды доказательств, которые доминировали в первых нескольких главах моей книги, — то мы получим намного бóльшую историю. Фактически нам достаточно углубиться в прошлое на пятьсот поколений. Как я доказывал, на основании такого большого отрезка времени мы можем выявить некоторые закономерности. И теперь, как и Селдон, я хотел бы высказать предположение, что, как только мы сделаем это, мы реально сможем использовать прошлое, дабы предвидеть будущее.

Назад: Немезида

Дальше: 12. …Пока еще