Книга: Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества

Назад: Глава 2 Научные отклонения

Дальше: Глава 4 Человеческий эксперимент

Глава 3

Истоки социальности человека

Поведенческое единство человечества существует, но скрыто глубоко под тысячами лет кумулятивной культурной эволюции и едва различимо из человеческого мира.Бернар Шапэ

Необходимо заметить, что, как только родоначальники человека сделались общественными… умственные способности под влиянием подражания в соединении с рассудком и опытом должны были развиться и видоизмениться в такой степени, что мы находим только следы этих способностей у низших животных.Чарльз Дарвин

Одной из самых странных деталей человеческой анатомии, если сравнивать людей с более чем 200 видами человекообразных и прочих обезьян в семействе приматов, является склера, или белочная оболочка глаза. У всех наших родственников-обезьян склера едва заметна. У людей она сияет, как сигнальный огонь, сообщая любому наблюдателю о направлении взгляда и, таким образом, о том, что у него на уме.

Зачем могла развиться такая черта? Сигнал, который раскрывает мысли индивида конкуренту или врагу на поле боя, может оказаться смертельно опасным. Чтобы естественный отбор благоприятствовал такой черте, она должна давать намного более важное компенсирующее преимущество. И по всей видимости, это преимущество как-то связано с социальной природой взаимодействия: огромная выгода для всех членов группы от возможности догадаться, о чем думает другой, всего лишь проследив направление его взгляда. Белки глаз – признак высокосоциального и весьма склонного к сотрудничеству вида, для которого успех зависит от обмена мыслями и намерениями.

Человеческая социальность обычно считается исключительно культурным явлением, приобретаемым в том возрасте, когда детей учат, как себя вести друг с другом. Каскад открытий, особенно за последнее десятилетие, со всей очевидностью показал, что дело обстоит совершенно иначе. Человеческая социальность формировалась под действием естественного отбора, что вполне ожидаемо для любого признака, столь значимого для выживания. Социальность вписана в наш физический облик такими чертами, как белки глаз и самообличительный феномен румянца – сигнала смущения. Это также запечатлено в нашей системе нейронных связей и наиболее очевидно в языковой области – ведь нет смысла разговаривать самому с собой, – а также в других формах поведения. Сюда же относится склонность следовать правилам и стремление наказывать других, когда они этого не делают. Стыд и вина – расплата за наши собственные неудачи. Чтобы достичь какого-то статуса и устранить возможность наказания, мы стремимся укрепить свою репутацию. Мы доверяем членам нашей группы «своих» и не доверяем «чужим». Мы часто инстинктивно знаем, что правильно, а что нет.

Гены, обусловливающие эти социальные инстинкты, пока не найдены, но можно сделать вывод об их существовании по тем данным, которые представлены ниже. Самый значимый факт – то, что все типы человеческих сообществ, от групп охотников-собирателей до современных наций, коренятся в некоем наборе форм социального поведения. Эти формы поведения, которые, вероятно, имеют генетическую основу, взаимодействуют с культурой и порождают институты, специфические для каждого общества и помогающие ему выжить в окружающей среде.

Любой признак, имеющий генетическую основу, изменяется под действием естественного отбора. Существование генов, оказывающих некоторое влияние на социальное поведение человека, означает, что социальное поведение может модифицироваться эволюцией и потому варьировать в зависимости от времени и места. Но выявить преобразование человеческого общества естественным отбором намного сложнее, чем, например, изменение цвета кожи, поскольку цвет кожи зависит преимущественно от генов, а социальное поведение, которое и так сложнее измерить, находится под сильным влиянием культуры.

Тем не менее можно с уверенностью предположить, что, если в пределах популяции эволюционировали такие черты, как цвет кожи, то же самое могло происходить и с социальным поведением. Новые данные дают веские основания считать, что очень разные типы обществ, характерные для разных рас и великих мировых цивилизаций, отличаются не только вследствие присущей им культуры – иными словами, того, что прививается с рождения, но также и вследствие разницы в социальном поведении их членов, передаваемой их генами.

Учитывая огромное влияние культуры на формирование социального поведения человека, необходимо обратиться к далекому эволюционному прошлому, чтобы заглянуть в исторические причины тех самых генов социального поведения.

От общества шимпанзе к человеческому социуму

Природу человеческого общества можно понять, проследив, как оно эволюционировало. Люди и шимпанзе, наши ближайшие эволюционные родственники, разделились примерно 5 или 6 млн лет назад. Есть основания предполагать, что общий предок человека и шимпанзе был намного более похож на вторых. Шимпанзе, по-видимому, обитают практически в тех же природных условиях, что и 5 млн лет назад, и их образ жизни не особенно изменился. Люди же покинули леса и вышли на открытое пространство африканских саванн, что повлекло за собой множество эволюционных изменений в их организме и поведении – человек становился все более непохожим на общего с шимпанзе предка.

Если общий предок шимпанзе и человека больше походил на шимпанзе, то это же верно и для его социального поведения. Следовательно, общество современных шимпанзе может достаточно точно служить моделью общества наших общих предков и, таким образом, давать представление об отправной точке развития человеческого поведения.

Группы шимпанзе устроены иерархически. Альфа-самец и один или два его союзника доминируют в мужской иерархии, а ниже их существует менее заметная иерархия самок. Самцы яростно отстаивают свою территорию – возможно, защищая плодовые деревья, служащие основным источником пищи. Самки обычно держатся и кормятся на одной территории. Чем больше участок каждой самки и чем больше на нем плодовых деревьев, тем больше детенышей она сможет родить.

Чтобы сохранять и увеличивать свою территорию, самцы шимпанзе регулярно патрулируют ее периметр, иногда совершая набеги на соседнюю территорию. Самцы неизменно враждебны к посторонним самцам и, если получается, убивают их на месте. Излюбленная тактика вторжения на вражескую территорию – напасть внезапно и убить каждого попавшегося на пути одиночного самца. Если нападающие чувствуют, что проигрывают в численности, они отступают. Соседняя территория будет захвачена после того, как местных самцов перебьют одного за другим. Эта кампания может продолжаться несколько лет.

Репродуктивное поведение шимпанзе предполагает, что самка спаривается со всеми самцами своей группы или, по крайней мере, с наибольшим количеством. Подсчитано, что на одно зачатие у самки приходится от 400 до 3000 копуляций. Это служит «страховым полисом» для потомства, поскольку каждый самец, полагающий, что может быть отцом детенышей, скорее всего, не станет их убивать.

Несмотря на бурный промискуитет самок шимпанзе, альфа-самец каким-то образом ухитряется осуществить свое «право первой ночи» и стать отцом большой доли потомства группы – до 36 %, по данным одного исследования, проводившегося на основании ДНК-тестов на отцовство, или 45 %, за исключением близких родственниц, с которыми он избегает спариваться. Высокоранговые самцы – его союзники – вместе набирают 50 % отцовства.

Важная черта групп шимпанзе – то, что самки, достигая возраста полового созревания, обычно уходят в соседние группы, а самцы остаются там, где родились: такая система распределения называется патрилокальностью. Уход после полового созревания, служащий для предотвращения инбридинга, распространен в сообществах приматов, однако большинство из них матрилокальны, то есть уходят самцы, а самки остаются в родной группе. Шимпанзе, многие общества охотников-собирателей и в некоторой степени гориллы патрилокальны. Вероятно, такая система распределения во многом связана со склонностью шимпанзе и людей к военным действиям: группа самцов, выросших вместе, будет более сплоченно защищать свою территорию. То, что самцам требуется оставаться вместе, вынуждает уходить самок, во избежание инбридинга.

Странной особенностью сообществ шимпанзе, по крайней мере с точки зрения человека, является то, что там почти незаметны родственные связи. Если вы родились в группе шимпанзе, то будете знать свою мать и сиблингов, рожденных несколькими годами раньше или позже вас, потому что это те шимпанзе, которые окружают вашу мать. Но вы не будете иметь ни малейшего представления, ни кто ваш отец, хотя им должен быть один из самцов группы, ни кто ваши родственники, пусть даже вы видите их ежедневно. Точно так же вы не будете знать родственников своей матери, которых она покинула вместе с родной группой, когда подростком перешла в вашу. Когда патрульные группы шимпанзе вторгаются на чужую территорию, самцы, которых они убивают, могут оказаться родственниками или свойственниками ушедших в эту группу дочерей и сестер патрульных. Но атакующим об этом родстве ничего не известно.

Как же тогда произошел фундаментальный переход от шимпанзеподобного общества наших общих предков к охотничье-собирательским обществам, в которых все люди жили до 15 000 лет назад и где центральным институтом является родство? Вероятные стадии этого процесса убедительно изложены приматологом Бернаром Шапэ. По его мнению, важнейшим поведенческим изменением стало возникновение моногамии или хотя бы стабильных отношений между самцом и самкой с целью размножения и воспитания потомства.

Рассмотрим популяцию шимпанзеподобных существ, живших в африканском лесу более 5 млн лет назад. Свирепая засуха охватила Африку 6,5-5 млн лет назад, и леса стали сокращаться, уступая место редколесьям и саваннам. Возможно, это событие и вынудило популяцию разделиться на две группы, одна из которых эволюционировала в шимпанзе, а вторая – в человека. В условиях засухи часть популяции удержалась в привычном хабитате и стала предками шимпанзе. Другая часть покинула деревья и начала искать новые источники пропитания на земле, несмотря на риск быть пойманными на открытом пространстве крупными кошачьими или другими хищниками. Эта группа стала предками человеческой ветви.

Группа, попробовавшая жить на земле, в итоге перешла к прямохождению, возможно потому, что ходьба на двух ногах более эффективна, чем с опорой на костяшки согнутых пальцев рук (таким образом крупные человекообразные обезьяны используют передние конечности в качестве передних ног). Освобождение передних конечностей, будучи лишь побочным результатом прямохождения, оказалось адаптацией с далеко идущими последствиями, потому что теперь стало возможно использовать руки для удерживания инструментов и для жестикуляции.

Еще одна адаптация, столь же случайная и перспективная, привела к преобразованию социальной структуры. Началась она с практики охраны полового партнера, которая развилась в стабильные парные отношения и в итоге в моногамию – связь между одним самцом и одной самкой.

Самцы практических всех видов приматов, даже шимпанзе, в какой-то мере охраняют самок – чтобы отпугнуть других самцов и улучшить собственные шансы стать отцом детенышей этих самок. В условиях более опасной жизни на земле охрана самок в популяции шимпанзеподобных предков, покинувших деревья, вероятно, стала более распространенной практикой.

Если самец часто держится поблизости от самки для защиты, он будет также помогать с кормлением и заботой о детенышах. То, что в выращивании потомства стали участвовать оба родителя, изменило очень многое, утверждает Шапэ. Период детской зависимости теперь мог продолжаться на несколько лет дольше. Дети стали рождаться на более ранней стадии развития, поскольку оказывались более защищенными, а раннее рождение позволило мозгу увеличить время роста вне материнской утробы. Человеческий мозг в итоге стал в три раза больше мозга шимпанзе.

Поначалу самцы охраняли столько самок, сколько могли, но еще одно изменение поневоле привело их к моногамии. Этим изменением стало появление оружия. Изначально решающим фактором в отпугивании других самцов служила физическая сила. Но оружие – великий уравнитель, поскольку, как правило, сводит на нет преимущество в размерах. Цена содержания большого гарема стала слишком высокой для большинства самцов: оружие вынудило их довольствоваться одной подругой. Парная связь между самцом и самкой установилась и закрепилась.

Когда отец держится вместе с потомством, это совершенно меняет социальные связи. В обществах с высоким уровнем промискуитета, как у шимпанзе, особь знакома только с матерью и сиблингами, с которыми вместе растет. При моногамии люди стали знать не только мать и отца, но и всех родственников отца. Самцы в сообществе теперь узнавали не только своих дочерей, но и, когда дочери уходили в соседнюю группу, мужа дочери и его родителей.

Соседи, к которым относились враждебно, теперь начали представать в совершенно ином свете. Те самцы, которых когда-то убивали при встрече, перестали быть врагами – они стали свойственниками, получающими точно такие же выгоды от заботы о благополучии детей дочери или сестры. Таким образом в зарождающейся человеческой ветви возникла новая, более сложная социальная структура – племя, то есть несколько групп, связанных друг с другом посредством обмена женщинами.

Война между соседними группами – обычная практика шимпанзе – теперь перешла на племенной уровень. Племена, вероятно, сражались так же свирепо, как прежде группы, но внутри каждого племени правилом теперь стала кооперация.

Это основополагающее преобразование в социальной структуре, по-видимому, началось вместе с разделением предковых популяций, ведущих к шимпанзе и людям. Но моногамия, вероятно, не являлась значимой до появления человека работающего – Homo ergaster, около 1,7 млн лет назад. Это первый предок человека, у которого самцы были ненамного крупнее самок. Значительная разница в размерах между полами, как у горилл, указывает на конкуренцию между самцами и гаремную структуру. Разница в размерах уменьшается по мере того, как все большее распространение получает моногамия.

Учитывая отличия социального поведения шимпанзе от человеческого, нет причин сомневаться, что оно имеет генетическую основу. Обе линии – и шимпанзе, и человеческая – должны были унаследовать набор генов, регулирующих социальное поведение, и у каждого вида гены, отвечающие за социальное поведение, должны были эволюционировать по мере того, как социальная структура менялась в соответствии с условиями выживания общества.

Устройство общества шимпанзе, по всей вероятности, не слишком отличается от социальной структуры общих предков шимпанзе и человека. Но социальная структура человека за прошедшие 5 млн лет значительно изменилась. Так же, как физический облик менялся от обезьяны к человеку, радикальной трансформации подвергалось и социальное поведение человека: от групп, состоящих из множества самцов, как у шимпанзе, к моногамной системе. Есть все основания предполагать, что характерные перемены в человеческом поведении имеют генетическую основу – точно так же, как и физические изменения. А поведенческие изменения отражают адаптацию к меняющимся условиям среды. Представители человеческой линии покинули деревья, миллионы лет служившие приматам надежным убежищем, и научились выживать среди большего разнообразия возможностей и более серьезных опасностей. Эта чрезвычайно рискованная попытка потребовала полной перестройки стандартного социального поведения человекообразной обезьяны, и наиболее существенно изменился уровень кооперации особей.

Отличительное преимущество человека – кооперация

В некоторых ситуациях шимпанзе способны к кооперации, например когда собираются в боевые группы для патрулирования границ своей территории. Но они не заходят дальше минимального для социального вида уровня, у них мало инстинктивного стремления помогать друг другу. В дикой природе шимпанзе добывают еду каждый для себя. Даже матери-шимпанзе обычно отказываются делиться с детьми, которые с раннего возраста способны самостоятельно находить пищу. Когда матери все-таки делятся, то детенышу всегда достается кожура, скорлупа или наименее желанная часть пищи.

В лабораторных условиях шимпанзе тоже не делятся пищей по собственному желанию. За некоторым исключением, большинство экспериментов показывает, что у шимпанзе практически отсутствуют альтруистические проявления. Если шимпанзе посадить в клетку, где он сможет достать лоток с едой для себя или с такими же или меньшими усилиями лоток, дающий также доступ к еде соседу в клетке рядом, он вытащит любой из лотков: ему просто нет дела, получит его сосед пищу или нет. Да, он прекрасно сознает, что на одном из лотков есть порция еды, которую можно будет достать из соседней клетки. Если соседняя клетка пуста и шимпанзе дать доступ туда, он обычно вытаскивает лоток с двойной порцией. Шимпанзе поистине эгоцентричны.

Человеческие дети, напротив, изначально склонны к сотрудничеству. С самого раннего возраста они стремятся помогать другим, делиться информацией и участвовать в достижении общих целей. Специалист по возрастной психологии Майкл Томаселло изучал такую предрасположенность к сотрудничеству в ряде экспериментов с очень маленькими детьми. Он обнаруживает, что, если дети в возрасте 18 месяцев (1,5 года) видят, как незнакомый взрослый, у которого руки заняты вещами, пытается открыть дверь, почти все немедленно бросаются на помощь. Если взрослый делает вид, что потерял какую-то вещь, дети уже с годовалого возраста охотно показывают, где она.

Есть несколько причин предполагать, что стремление помочь, проинформировать и поделиться возникает у маленьких детей «само собой», пишет Томаселло, и это означает, что такое стремление врожденное, а не выученное. Одна причина – в том, что эти инстинкты проявляются в очень раннем возрасте, до того как большинство родителей начинают учить детей вести себя социально приемлемо. Другая – в том, что помогающее поведение не стимулируется, если ребенка вознаграждать.

Третья причина – то, что социальное поведение развивается у детей раньше, чем общие когнитивные навыки, по крайней мере в сравнении с человекообразными обезьянами. Томаселло проводил с человеческими детьми и детенышами шимпанзе серию тестов, связанных с пониманием физического и социального мира. Человеческие дети возраста 2,5 года не лучше шимпанзе справлялись с тестами по физическому миру, но социальный понимали значительно успешнее.

Главное, что есть в психике детей и чего нет у маленьких шимпанзе, – это то, что Томаселло называет совместной интенциональностью. Частью такой способности является возможность догадаться, что другие знают или могут знать, – навык, объясняемый теорией сознания (умение строить внутреннюю модель сознания другого). Но, помимо этого, даже очень маленькие дети хотят участвовать в достижении общей цели. Они активно стремятся стать частью какого-либо «мы» – группы, которая примет и использует их таланты, – и намереваются что-то делать для решения общих задач.

Дети, разумеется, имеют эгоистические мотивации, необходимые для выживания, как и любое другое животное, но мощный социальный инстинкт накладывается на их поведение с раннего возраста. Социальный инстинкт модифицируется в дальнейшей жизни, по мере того как они учатся различать, кому можно доверять, а кто не отплатит взаимностью.

Помимо совместной интенциональности, существует еще один поразительный вид социального поведения – следование нормам или правилам, общепринятым внутри группы «мы». В связке со следованием правилам идут два других базовых принципа человеческого социального поведения. Первый – это склонность критиковать и, если необходимо, наказывать тех, кто не следует общепринятым нормам. Второй – поддерживать и укреплять собственную репутацию, представляя себя как неэгоистичного и ценного приверженца групповых норм; эта деятельность может включать в себя поиски вины и недостатков в других.

Первые два типа поведения отчетливо проявляются уже у очень маленьких детей. Томаселло показывал группе двухлеток и трехлеток новую игру. Потом появлялась кукла и начинала играть в нее неправильно. Почти все дети возмущались действиями куклы, а многие открыто протестовали и рассказывали, как надо играть. «Социальные нормы, даже такие относительно малозначимые, могут создаваться только существами, вовлеченными в совместную интенциональность и коллективные представления, – пишет Томаселло, – и эти нормы играют чрезвычайно важную роль в поддержании общих ценностей человеческих культурных групп».

Стремление наказывать за отклонения от социальных норм – отличительная черта человеческих обществ. В принципе оно чревато большим риском для карающего. В племенных или охотничье-собирательских обществах всякий, кто наказывает нарушителя, скорее всего, навлечет на себя месть его семьи. Так что на практике наказание применяется вполне осознанно. Во-первых, посредством сплетен и пересудов достигается всеобщее согласие, что поведение индивида требует исправления. Тогда можно осуществлять наказание коллективно, дистанцируясь от девиантного члена группы или даже изгоняя его. Другая проблема возникает, когда нарушитель отказывается исправляться и его приходится убить. Охотники-собиратели обычно убеждают его семью сделать это, поскольку любой другой убийца навлечет на себя родовую месть.

Требование социальных норм и наказание их нарушителей – это формы поведения, так глубоко впечатанные в человеческую психику, что появились даже специальные механизмы для самонаказания за несоблюдение общепринятых норм: стыд и вина, которые иногда проявляются на телесном уровне как румянец смущения.

В ходе эволюции человеческого социального устройства поддерживался тонкий баланс. По мере увеличения мозга человека индивиды получали возможность более точно просчитывать, в чем заключаются их личные интересы и как можно удовлетворить эти интересы за счет группы. Чтобы предотвращать тунеядство, потребовались еще более изощренные контрмеханизмы. Вместе со стыдом и виной развивалось внутреннее нравственное чувство, давшее людям инстинктивное отвращение к убийству и другим преступлениям, по крайней мере против членов собственной группы. Предрасположенность к религиозному поведению объединяла людей в эмоционально насыщенных ритуалах, подтверждавших приверженность общим целям. А религия породила бдительного надзирателя за действиями людей – божественного мстителя, который карает за нарушения несчастьями в этом мире и мучениями в посмертии.

По мере эволюции этих механизмов группового сплочения люди превратились в самых социальных животных, а их общества, становясь эффективнее, начали постепенно приобретать качества, которые в итоге привели к появлению первых поселений и земледелия. Эти механизмы работали достаточно хорошо, чтобы установить и поддерживать значительный уровень соблюдения норм внутри каждой племенной группы.

Поскольку соблюдение норм и правил, по-видимому, опиралось на произвольные отличительные признаки, от одежды до ритуалов, каждое племя считало себя непохожим на соседей и возможных врагов. Это отражено в принципе установления социальных связей «свой – чужой». Доверие, распространяемое на членов собственной группы, сопровождалось подозрительным отношением и потенциальным недоверием к чужакам. Готовность защищать собственный народ является оборотной стороной готовности убить врага. Человеческая мораль не универсальна, как утверждали философы, – она строго локальна, по крайней мере в своей инстинктивной форме.

Гормон социального доверия

Если социальность человека – свойство врожденное и развивалось постепенно, что кажется вполне вероятным, то подтверждения такой эволюции будут обнаружены в геноме. Гены, влияющие на человеческий мозг, пока изучены плохо, и потому неудивительно, что о генетической основе социального поведения человека известно не так уж много. Ярким исключением является нейрогормон, называемый окситоцином, а иногда – гормоном доверия. Он синтезируется в основании головного мозга, в области, известной как гипоталамус, и оттуда распространяется по мозгу и остальному организму, причем его роль в разных местах различна. В теле окситоцин высвобождается, когда женщина рожает и пока кормит ребенка грудью.

В мозге окситоцин оказывает ряд тонких воздействий, которые только начинают изучать. В целом, по-видимому, окситоцин в ходе эволюции получил дополнительную функцию и стал играть центральную роль в социальной сплоченности. Это гормон привязанности, принадлежности. Он приглушает недоверие, обычно испытываемое к чужакам, и способствует чувству солидарности. «У мужчин он повышает доверие, щедрость, желание сотрудничать», – говорят авторы недавнего обзора. (То же, несомненно, справедливо и для женщин, но большинство таких экспериментов проводят только на мужчинах из-за риска, что окситоцин может вызвать у женщины выкидыш, если она беременна, но не знает об этом.)

Доверие, вызываемое окситоцином, – это не разновидность «общечеловеческого братства», оно строго локально. Окситоцин порождает доверие между членами группы «своих», одновременно с ощущением необходимости защищаться от «чужих». Такая ограниченность в радиусе доверия была открыта лишь недавно Карстеном де Дрё, нидерландским психологом, который усомнился в общепринятом представлении об окситоцине как о гормоне неспецифического чувства доверия. Индивид, который слепо доверяет каждому, не преуспеет в борьбе за существование, и его гены быстро отсеются, предположил де Дрё; соответственно, ему показалось значительно более вероятным, что окситоцин вызывает доверие только в определенных контекстах.

Де Дрё показал в нескольких остроумных экспериментах, что все именно так и обстоит. В одном из них молодым нидерландцам, выступавшим в качестве подопытных, были предложены стандартные моральные дилеммы, такие как «спасти ли пять человек на пути поезда ценой одной жизни», а именно жизни случайного прохожего, которого можно толкнуть на рельсы. Все спасаемые были названы нидерландцами, но человеку, которого приходилось убить, иногда давалось нидерландское имя, например Питер, а иногда – немецкое или мусульманское, вроде Хельмут или Мухаммед. (Опросы показывают, что ни те ни другие не пользуются любовью нидерландцев.)

Де Дрё обнаружил, что, когда подопытному давали понюхать окситоцин, он был значительно более склонен жертвовать Хельмутами и Мухаммедами. Таким образом нидерландский психолог продемонстрировал темную сторону окситоцина, усиливающего у людей желание наказать чужаков. По-видимому, окситоцин не провоцирует активную агрессию к иноплеменникам, а скорее повышает готовность защищать «своих», выяснил исследователь.

Двойственный характер окситоцина – именно то, что соответствует ожидаемым потребностям пралюдей, живших небольшими племенными группами, когда каждый чужак был вероятным врагом. В более крупных сообществах, например в городах, где люди вынуждены часто иметь дело с чужаками, общий уровень доверия должен быть заметно выше, чем в племенных обществах, где большинство взаимодействий происходит между близкими родственниками.

Влияние окситоцина настолько глубоко, что без него не обходится самый главный аспект человеческой социальности, связанный с распознаванием лиц людей. Дополнительные дозы окситоцина могут улучшить способность индивидуума различать человеческие лица. Генетические вариации в гене, который устанавливает рецепторный белок окситоцина, подрывают эту способность к распознаванию.

Когда окситоцин достигает целевого нейрона, он взаимодействует с белком-рецептором, выступающим из поверхности нейрона и устроенным так, чтобы распознавать исключительно окситоцин. Силу, с которой рецепторы связываются с окситоцином, можно модулировать, внося небольшие изменения в ген рецептора. Эксперимент для проверки этого, разумеется, нельзя провести на людях, но релевантные доказательства получены для двух видов полевок. Самцы желтобрюхих полевок моногамны и являются заботливыми, надежными отцами, в то время как самцы луговых полевок – бродячие полигамисты, оставляющие желать лучшего в плане отцовства. Если луговых полевок подвергнуть генной инженерии, обогатив их нейроны дополнительными рецепторами гормона вазопрессина, очень похожего на окситоцин, эти ловеласы внезапно становятся моногамными.

Нетрудно понять, каким образом естественный отбор мог повысить общий уровень доверия в человеческих обществах: увеличить производство окситоцина в мозге, или добавить больше окситоциновых рецепторов в нейроны, или усилить прочность связи этих рецепторов с окситоцином. Противоположный процесс понизил бы уровень социального доверия. Пока неизвестно, какой именно механизм регулирует уровень окситоцина у людей. Суть в том, что окситоциновый механизм, по всей видимости, может модулироваться естественным отбором для достижения большей или меньшей выраженности эффекта окситоцина. Если склонность не доверять другим благоприятствует выживанию, то люди с более низким уровнем окситоцина будут преуспевать и оставят больше потомства, и, таким образом, за несколько поколений уровень доверия в обществе снизится. И наоборот, если обществу помогают процветать более прочные узы доверия, то гены, повышающие уровень окситоцина, станут более распространенными.

Это не значит, что доверие в человеческих обществах определяется исключительно генами. В краткосрочных взаимодействиях культура намного важнее. Как и для большинства типов человеческого поведения, гены дают лишь толчок в определенном направлении. Но эти небольшие импульсы, действуя на каждого человека, могут менять свойства общества. Небольшие перемены в социальном поведении способны в долгосрочной перспективе изменить общество и привести к значительным отличиям одного общества от другого.

Регуляция агрессии

Кроме доверия, еще один важный тип социального поведения, на которое явно влияют гены, – это агрессия, или, точнее, весь спектр паттернов поведения, от агрессивности до робости. Сам факт одомашнивания животных служит доказательством того, что этот признак может изменяться под давлением эволюционного отбора.

Один из наиболее впечатляющих экспериментов по генетическому контролю агрессии был проведен советским ученым Дмитрием Беляевым. Из одной популяции сибирских серых крыс он вывел две линии. У ручных крыс родители в каждом поколении отбирались только по критерию, насколько хорошо они переносили присутствие человека. У свирепых крыс критерием было то, насколько отрицательно они реагировали на людей. Через много поколений отбора первая линия стала такой ручной, что, когда посетители входили в помещение, где содержались крысы, животные просовывали носы сквозь прутья клеток, чтобы их погладили. Другая линия отличалась настолько, насколько это вообще возможно: при виде входящего человека крысы, яростно визжа, бросались на прутья клеток.

У грызунов и людей для регуляции агрессии используется много аналогичных генов и областей мозга. Эксперименты на мышах показали, что в формировании этого свойства участвует большое количество генов, и, несомненно, то же верно и для людей. Сравнение идентичных близнецов, воспитанных вместе и порознь, показывает, что агрессия наследуется. По результатам различных исследований, гены вносят в наследуемость – изменчивость признака в популяции – от 37 до 72 %. Но на данный момент выявлено очень мало генов, обусловливающих агрессию, отчасти потому, что когда какая-либо форма поведения регулируется многими генами, то каждый из них вносит совсем небольшой вклад, и его трудно обнаружить. Большинство исследований фокусировались на генах, которые стимулируют агрессию, а не на противоположном конце поведенческого спектра.

Один из генов, связанных с агрессией, называется МАО-А – это значит, что он кодирует первую из двух форм фермента, называемого моноаминоксидазой. Этот фермент играет ключевую роль в поддержании нормальных состояний психики, выполняя очищающую функцию: он разрушает три низкомолекулярных соединения-нейромедиатора, используемых для передачи сигналов от одного нейрона к другому. Эти три нейромедиатора – серотонин, норадреналин и дофамин – необходимо утилизировать после того, как они выполнят свою сигнальную задачу. Если им позволить накапливаться в мозге, то они будут продолжать активировать нейроны, которым следовало бы вернуться в состояние покоя.

Роль МАО-А в регуляции агрессии прояснилась в 1993 г. при изучении нидерландской семьи, в которой мужчины были склонны к буйному девиантному поведению со вспышками агрессии, поджогами, попытками изнасилования и эксгибиционизмом. Восемь испытывавших такие импульсы мужчин унаследовали необычную форму гена МАО-А. Единичная мутация в этом гене вызывает остановку сборки фермента МАО-А в клетках на середине процесса, отчего он оказывается неэффективным. В отсутствие функционирующего фермента МАО-А нейромедиаторы накапливаются в избыточном количестве, отчего мужчины становятся чрезмерно агрессивными в социальных ситуациях.

Мутации, полностью повреждающие такой ген, как МАО-А, имеют серьезные последствия для индивида. Есть более тонкие способы, которыми естественный отбор модулирует гены, подобные МАО-А, делая людей более или менее агрессивными. Работа генов регулируется элементами, называемыми промоторами, – это короткие участки ДНК, расположенные рядом с контролируемыми генами. А поскольку промоторы состоят из ДНК, они могут подвергаться мутациям точно так же, как ДНК самих генов.

Обнаружилось, что промотор гена МАО-А в человеческой популяции весьма изменчив. У людей может быть две, три, четыре или пять копий этого промотора, и чем больше у них копий, тем больше фермента МАО-А производят их клетки. Какое влияние это оказывает на поведение человека? Как выяснилось, довольно заметное. Люди с тремя, четырьмя или пятью копиями промотора МАО-А нормальны, но у людей с двумя копиями уровень правонарушений значительно выше. По результатам анкетирования, проведенного среди 2524 юношей в США, Джин Ши с коллегами обнаружили, что юноши, имеющие только две копии промотора, со значительно большей вероятностью сообщали, что совершали в течение предыдущих 12 месяцев серьезные правонарушения, такие как кража, продажа наркотиков или повреждение имущества, и насильственные преступления, такие как нанесение человеку серьезных телесных повреждений, после чего ему требовалась медицинская помощь, либо угроза холодным и огнестрельным оружием. Женщины с двумя копиями промотора также сообщали о значительно более высоких уровнях серьезных и насильственных преступлений, чем женщины с бóльшим количеством промоторов.

Если индивиды могут различаться по структуре гена МАО-А и его регуляции, то верно ли то же самое для рас или этнических групп? Ответ – да. Коллектив под руководством Карла Скорецки из Медицинского центра Рамбам в Хайфе исследовал варианты гена МАО-А у людей, принадлежащих к семи этническим группам: евреев-ашкеназов, бедуинов, африканских пигмеев, коренных тайваньцев, восточных азиатов (китайцев и японцев), мексиканцев и русских. Они обнаружили 41 вариант рассматриваемого участка гена, и набор вариантов разнился от одной этнической группы к другой, демонстрируя «значительную дифференцированность популяций».

Такая картина вариантов гена могла получиться в результате случайных мутаций в ДНК, которые не оказывали влияния на фермент МАО-А или на поведение людей. Но после применения разнообразных тестов исследователи сделали вывод, что это возможные свидетельства «положительного отбора, вероятно действовавшего на фенотипы, связанные с МАО-А». Это значит, они считают, что естественный отбор мог способствовать конкретным поведенческим признакам у разных этнических групп, более или менее агрессивных, и такой процесс мог стать причиной возникновения специфических вариаций в гене МАО-А. Но исследователи не изучали поведение в разных этнических группах и потому не смогли установить причинно-следственные связи между каждым вариантом гена фермента МАО-А и специфическими поведенческими чертами.

Наличие такой связи доказала исследовательская группа Майкла Вона из Университета Сент-Луиса. Он с коллегами рассмотрел промоторы МАО-А у афроамериканцев. Объектами исследования стали те же самые 2524 американских юноши из работы Ши, о которой упоминалось выше. В этой выборке у 5% афроамериканцев оказалось два промотора МАО-А – признак, который, как обнаружил Ши, связан с более высоким уровнем делинквентного поведения. Члены «двухпромоторной» группы со значительно большей вероятностью подвергались аресту и тюремному заключению, чем афроамериканцы, имевшие три или четыре копии промотора. Однако такое же сравнение не удалось провести для представителей белой, или кавказской, расы, сообщают исследователи, поскольку только 0,1% испытуемых имели аллель, возникающий при участии двух промоторов.

Подобные результаты следует интерпретировать с осторожностью. Во-первых, как любые научные данные, их необходимо перепроверить экспериментом независимой лаборатории, чтобы удостовериться в их корректности. Во-вторых, в регуляции агрессии, несомненно, участвует большое количество генов, следовательно, даже если африканцы чаще являются носителями связанного с насилием аллеля промотора МАО-А, чем белокожие, у последних могут иметься агрессивные аллели других генов, которые пока не обнаружены. И действительно, вариант гена, названного HTR2B, – аллеля, который дает носителям предрасположенность к импульсивным и насильственным преступлениям под воздействием алкоголя, обнаружен у финнов. Следовательно, на основании одиночных генов невозможно говорить, ссылаясь на данные генетики, что одна раса генетически более предрасположена к насилию, чем какая-либо другая. В-третьих, гены не определяют поведение человека – они лишь создают склонность вести себя определенным образом. Проявится она или нет, зависит от обстоятельств в такой же мере, как и от генетического вклада, и в итоге люди, живущие в условиях бедности и безработицы, могут иметь больше причин, побуждающих к насилию, чем обеспеченные.

Более глубокий смысл примера с геном МАО-А в том, что социальное поведение человека формируется под влиянием генов и эти генетические признаки, вероятно, варьируют от одной расы к другой, причем иногда значительно.

Как меняются общества, адаптируясь к среде

Большинство биологических видов не социальны. Для них эволюционные изменения подразумевают перестройки в организме или поведении. Для социальных видов изменения социального поведения имеют огромное значение, потому что особи могут выжить, только если выживет их сообщество, а сообщество зависит от социального поведения его членов. Именно изменяя социальное поведение, человеческие общества адаптируются к новым условиям. (Слова «адаптироваться» и «адаптация» здесь используются в биологическом смысле, чтобы описать эволюционный ответ на окружающую среду, имеющий генетическую основу).

Рабочими элементами общества являются его социальные институты. Любая принятая в обществе форма поведения, от племенного танца до парламента, может считаться институтом. Институты отражают и культуру, и историю, но их основными строительными блоками служат формы человеческого поведения. Если исследовать любой институт вплоть до его основания, то выяснится, что под толстыми пластами культуры он построен на инстинктивном поведении людей. Верховенства закона не существовало бы, если бы у людей не было врожденной склонности следовать нормам и наказывать их нарушителей. Солдат нельзя было бы подчинить приказам, если бы армейская дисциплина не апеллировала к заложенному от рождения поведению: послушанию, повиновению и стремлению убивать за свою группу.

Итак, рассмотрим замысловатую динамику природной системы, в которую включены члены человеческого общества. Их основная мотивация – выживание, собственное и их семей. В отличие от видов, способных взаимодействовать с окружающей средой только напрямую, люди, как правило, делают это посредством общества и его институтов. В ответ на изменения окружающей среды общество подстраивает свои институты, а его члены приспосабливаются к новым институтам, меняя свою культуру в краткосрочной перспективе и социальное поведение – в долгосрочной.

Идее, что поведение человека имеет генетическую основу, долго противостояли те, кто считал разум чистым листом, писать на котором способна только культура. Идея «чистого листа» оказалась особенно привлекательна для марксистов, мечтавших, чтобы государственное устройство переплавило человека в желаемую – социалистическую – форму, и считавших генетику препятствием на пути к могуществу государства. Ученые-марксисты устроили кампанию против Эдварда Уилсона, когда он в 1975 г. высказал в своей книге «Социобиология» (Sociobiology: The New Synthesis) гипотезу, что социальное поведение, и в частности конформность и мораль, имеет генетическую основу. Уилсон даже предположил, что гены могут оказывать некоторое влияние «на поведенческие качества, лежащие в основе различий между культурами». Хотя его термин «социобиология» теперь широко не используется («эволюционная психология» – менее провокационный термин, обозначающий примерно то же), но идеи Уилсона оказались востребованы сейчас, когда многие человеческие способности представляются врожденными. Стало ясно, что человеческая психика – от социальных навыков маленьких детей до нравственных инстинктов, выявляемых психологическими тестами, – наследственно предрасположена функционировать определенным образом.

Социальное поведение меняется, потому что на протяжении ряда поколений гены и культура взаимодействуют друг с другом. «Гены держат культуру на поводке, – пишет Уилсон. – Поводок этот очень длинный, но все же ценности будут ограничиваться в той степени, в какой они влияют на генный пул человечества» , . Вредные культурные практики могут приводить к вымиранию, но полезные создают давление отбора, которое может поддерживать специфические генетические варианты. Если культурная практика дает значительные преимущества для выживания, то гены, побуждающие индивида участвовать в такой практике, станут более распространенными.

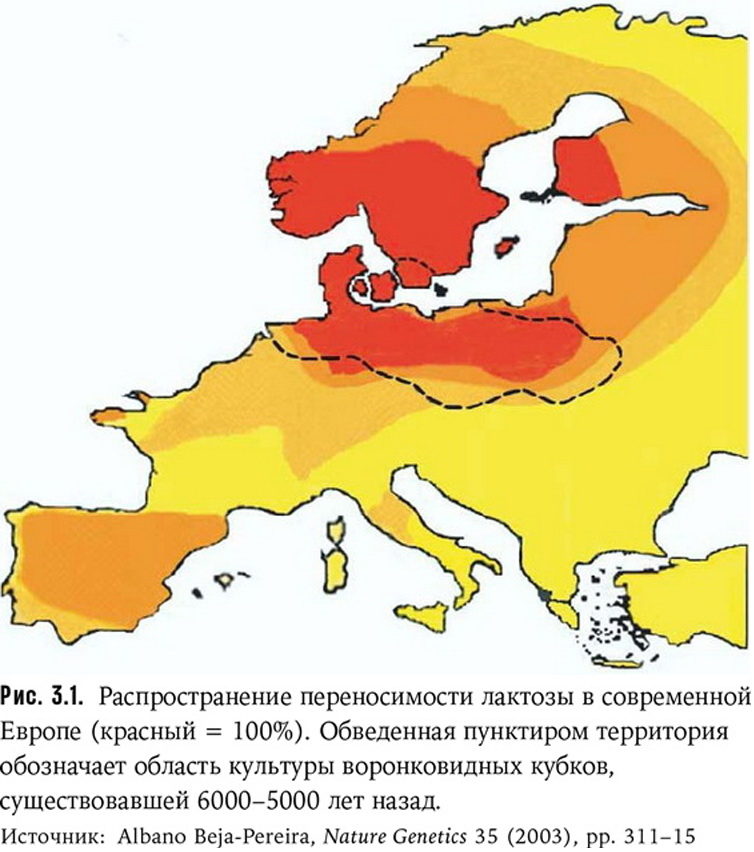

Это взаимодействие между геномом и обществом, известное как генно-культурная коэволюция, по всей вероятности, сыграло роль могучей силы, формировавшей человеческие сообщества. В настоящее время оно документально зафиксировано только для небольших изменений рациона питания, но они подтверждают принцип. Важнейший пример – переносимость лактозы, то есть способность переваривать молоко во взрослом возрасте посредством фермента лактазы, расщепляющего лактозу – основной сахар, содержащийся в молоке.

В большинстве человеческих популяций ген лактазы полностью выключается после отлучения от груди. Лактоза – сахар, перерабатываемый ферментом лактазой, – встречается только в молоке, и, следовательно, после того как человек закончил питаться грудным молоком, лактаза больше никогда не понадобится. Но в популяциях, научившихся разводить крупный рогатый скот и пить сырое коровье молоко, в частности у людей культуры воронковидных кубков, существовавшей на севере Центральной Европы 6000-5000 лет назад, сохранение активности гена лактазы давало большое преимущество. В настоящее время почти все нидерландцы и шведы толерантны к лактозе, и это означает, что они являются носителями мутации, поддерживающей постоянную активность гена лактазы. В Европе такая мутация становится все менее распространенной по мере удаления от центрального региона древней культуры воронковидных кубков.

Три разные мутации, которые привели к такому же результату, были выделены у скотоводческих народов Восточной Африки. Естественному отбору приходится работать с теми мутациями, которые имеются в популяции, и, очевидно, у европейцев и различных африканских народов, которые стали заниматься скотоводством и пить сырое молоко, наличествовали разные мутации. Мутации, сохраняющие активность лактазы, давали огромное преимущество своим носителям, позволяя им иметь в десять раз больше выживших потомков, чем людям, не обладающим такой мутацией.

Переносимость лактозы – завораживающий пример того, как культурная практика людей, в данном случае скотоводство и употребление в пищу сырого молока, может отразиться на человеческом геноме. Гены, лежащие в основе социального поведения, по большей части пока не обнаружены, но можно вполне обоснованно предположить, что они также должны были меняться в ответ на новые социальные институты. В более крупных сообществах, требующих большего уровня доверия, люди, которые могли положиться только на близких родичей, вероятно, оказывались бы в невыгодном положении. Люди, больше склонные к доверию, оставляли бы после себя больше выживших детей, и любой генетический вариант, поддерживающий такое поведение, распространялся бы все больше в каждом последующем поколении.

Формирование социального поведения человека

Изменения в социальном поведении, лежащем в основе социальных институтов, идут на протяжении многих поколений. Возможно, еще на стадии охотников-собирателей древние люди впервые столкнулись с сильным отбором на склонность к сотрудничеству. Охота значительно более эффективна в группе, и, кроме того, это единственный способ убить, разделать и защитить от конкурентов крупную добычу. Охота могла стимулировать совместную интенциональность – для людей характерна вовлеченность в общие цели и намерения. Группы, которым не удалось научиться сотрудничать, не выжили. Вместе с кооперацией появились правила справедливо делить мясо, а также механизм сплетен, наказывающий за хвастовство и жадность.

Общество охотников-собирателей состоит из небольших эгалитарных групп без лидеров или вождей. Такой была стандартная структура человеческого общества еще 15 000 лет назад. То, что людям потребовалось 185 000 лет на очевидный, казалось бы, шаг – осесть на одном месте и устроить себе постоянную крышу над головой, дает веские основания предполагать, что сначала должны были произойти некоторые генетические изменения в социальном поведении. Агрессивной и независимой натуре охотников-собирателей, привыкших доверять только близким родичам, надлежало уступить место более дружелюбному характеру и способности мирно взаимодействовать с большим числом людей. Собирательскому обществу, переходящему к земледелию, требовалось развить совершенно новый набор институтов, чтобы согласовывать действия людей в непривычном труде засевания земли и сбора урожая.

В новой обстановке люди, научившиеся работать на земле и функционировать в более крупных сообществах, преуспевали и оставляли больше потомства; те же, кто умел только охотиться, справлялись хуже, и меньшее число их детей и генов переходило в следующее поколение. Со временем характер общества и его членов менялся, по мере того как его институты преобразовывались, чтобы соответствовать новому образу жизни.

После появления первых поселений пошла волна новых сообществ – как ответ на демографическое давление и новые способы добывания пищи. Антрополог Хиллард Каплан с коллегами изучали динамику нескольких таких адаптаций.

Одной из причин эгалитарности сообществ охотников-собирателей является то, что их обычные пищевые ресурсы – дичь, коренья, плоды и орехи – распределены по территории и их не так просто монополизировать. При племенном садоводстве и огородничестве, как это практикуется в Новой Гвинее и некоторых районах Южной Америки, люди живут в постоянных деревнях с огородами или плантациями, которые нужно охранять и защищать. Такой образ жизни требует большей структурированности, чем охотничье-собирательский. Люди принимают главенство вождя в организации защиты и ведении дипломатических отношений с соседними группами.

В скотоводческих племенах создается еще больший спрос на военное лидерство, поскольку основной ресурс племени – стада коров или овец – легко можно захватить и увести. Конкуренция за пастбища – еще один источник конфликтов. Скотоводы развили необходимые для постоянных военных действий институты, в число которых обычно входят выделение социального класса молодых воинов и доминантных мужских линий.

Расцвет первых городов-государств, вызванный крупномасштабным земледелием, потребовал нового типа социальной структуры, основанного на больших иерархических популяциях, управляемых военными вождями. Государства налагали собственные институты поверх племенных. Чтобы узаконить власть правителя и поддержать монополию силы, использовалась религия.

Общим во всех этих процессах является то, что, когда обстоятельства меняются, когда появляется новый доступный для эксплуатации ресурс или новый враг на границах, общество в ответ меняет свои институты. А значит, легко увидеть динамику изменений в человеческом обществе и понять причины такого разнообразия социальных структур. Как только меняется образ жизни, общество начинает развивать новые институты, чтобы эксплуатировать окружающую среду более эффективно. Индивиды, чье социальное поведение лучше приспособлено к таким институтам, будут преуспевать и оставят большее потомство, и генетические варианты, лежащие в основе такого поведения, станут более распространенными. Если растет число военных действий, то возникнет специальный набор институтов, увеличивающий готовность общества к войне. Эти новые институты будут, в свою очередь, влиять на геном на протяжении поколений, поскольку индивиды с более успешным в милитаристическом обществе поведением оставят после себя больше выживших детей.

Данный процесс непрерывной адаптации в каждом регионе мира шел по-разному, поскольку регионы различались по природным условиям и доступным для эксплуатации ресурсам. По мере роста популяций координация деятельности большего числа людей потребовала усложнения общественных структур. Племена сливались в архаические государства, государства становились империями, империи переживали расцвет и упадок, оставляя после себя еще более масштабные структуры, называемые цивилизациями.

На процесс организации людей во все более крупные общественные структуры, сопровождаемый изменениями социального поведения, по всей вероятности, оказывала влияние эволюция, однако лежащие в его основе генетические изменения еще только предстоит выявить. Социальная эволюция шла приблизительно параллельно в популяциях основных мировых рас: африканской, восточноазиатской и кавказоидной (в последнюю входят европейцы, народы Индийского субконтинента и Ближнего Востока). Такой же процесс виден в четвертой расе – у коренных народов Северной и Южной Америки. Поскольку Америка была заселена значительно позднее, чем Африка и Евразия (первые поселенцы пришли из Сибири через Берингов пролив всего 15 000 лет назад), социальная эволюция там также началась намного позже, и великие империи инков и майя возникли через несколько тысячелетий после аналогичных общественных структур в Евразии. В пятой расе, у народов Австралии и Папуа – Новой Гвинеи, численность населения всегда была слишком низкой, чтобы стимулировать оседлость и построение государства.

Как эволюция создает различные общества

Люди совершенно не похожи на муравьев, и все же они могут кое-чему научиться у существ, находящихся на вершине социальной эволюции в природе. Муравей он и есть муравей, но все же естественный отбор породил множество чрезвычайно разнообразных муравьиных сообществ, и каждое из них адаптировано к своей экологической нише. Муравьи-листорезы – превосходные земледельцы, заботящиеся о подземных грибных садах и защищающие их при помощи специальных антибиотиков. Есть муравьи, обитающие в полых шипах акации. Некоторые муравьи специализируются в набегах на термитники. Муравьи-портные сшивают листья, сооружая жилище для своих колоний. Муравьи-кочевники убивают любое живое существо, которое не сумеет убежать от их мощных отрядов фуражиров.

В случае муравьев эволюция создала множество разновидностей их сообществ, оставляя тело муравья практически неизменным, а меняя главным образом поведение членов каждого такого сообщества. Люди тоже живут в разнообразных обществах, и, судя по всему, эволюция формировала эти общества посредством той же стратегии: человеческое тело оставалось практически тем же, но менялось социальное поведение.

Принципиальное отличие заключается в том, что люди, с их значительно большим интеллектом, строят сообщества, полные сложных взаимодействий, где индивид со стереотипным, как у муравья, поведением оказывается в невыгодном положении. В человеческих сообществах главенствующую роль играет выученное поведение, или культура, которая складывается под влиянием небольшого, но очень важного набора генетически обусловленных форм социального поведения. В муравьиных сообществах, напротив, над социальным поведением преобладают гены и генетически заданные феромоны, регулирующие основные виды деятельности муравьев.

Вследствие этого в человеческих обществах поведение индивида гибкое и универсальное, а бóльшая часть специфики общества заключена в его культуре. Человеческие общества даже близко не подошли по разнообразию к муравьиным, поскольку у эволюции было всего 50 000 лет на формирование популяций современных людей – сравните со 100 млн лет эволюции муравьев.

Еще одно большое отличие заключается в том, что среди людей индивиды, как правило, могут свободно перемещаться из одного сообщества в другое. Муравьи убьют муравьев другого вида или даже представителей собственного вида, принадлежащих соседней колонии. Если не считать рабства, – некоторые виды муравьев обращают в рабство другие виды – муравьиные сообщества не смешиваются друг с другом. Институты в муравьиных сообществах почти полностью определяются генетикой, а влияние культуры незначительно или отсутствует совсем. Невозможно обучением заставить воинственных муравьев-кочевников перестать мигрировать и перейти к мирному земледелию, как у муравьев-листорезов. В человеческих сообществах институты по большей части культурные, и в них, вероятно, присутствует лишь небольшой генетический компонент, определяющий социальное поведение каждого сообщества. Но благодаря новым данным исследований человеческого генома социальное поведение все в большей степени рассматривается как неотъемлемая часть системы и в своем эволюционном разнообразии оказывается основой различий человеческих сообществ.

Назад: Глава 2 Научные отклонения

Дальше: Глава 4 Человеческий эксперимент