Книга: Мировая история

Назад: 6 Империализм и имперское правление

Дальше: Книга седьмая Завершение Европейской эпохи

7

Азиатские метаморфозы

Долгое время подавляющее большинство коренных жителей Азии рассчитывали на то, что европейцы погостят у них недолго и удалятся домой, как представители остальных империй, приходившие в этот уголок земного шара прежде и покидавшие его в положенный срок. Но за XIX век ситуация, а с ней и перспектива изменились. Первой определяющей причиной такой перемены следует назвать внутреннюю конъюнктуру с точки зрения внедрения новой техники, методов управления и потребительских товаров, которые появились с началом иностранного присутствия. Вторая причина заключалась в способности народа одной страны, то есть Японии, преобразовать свою родину в государство, построенное на западных устоях. По сложенным вместе этим изменениям стало ясно, что даже самым твердолобым консерваторам будет очень трудно, если вообще это у них получится, возвратить общественное устройство, существовавшее до того, как в Азии в полной мере ощутили контузию от удара европейской культурой.

Великое историческое значение принадлежало изменению в складе ума жителей некоторых городских центров Азии, произошедшему в течение XIX века. Молодые люди азиатских городов начали воспринимать себя и свои страны с позиции, позаимствованной у европейцев, разбавляя европейские представления элементами из своей собственной культуры. Результатом оказалась метаморфоза, которой предстояло оказывать громадное влияние на историю человечества до нашего времени. Появились молодые азиаты, теперь видевшие в своих странах нации, обладающие правом определить собственное будущее, а себя они считали полноценными гражданами (или как минимум потенциальными гражданами), наделенными западными правами личности и несущими соответствующие обязанности перед своей страной. Даже притом, что для полноценного утверждения таких представлений в азиатском обществе потребуется очень долгое время, сочетание национализма и политического радикализма оплодотворило многие движения, послужившие могильщиками колониальных империй и созданию в предстоящем столетии новой Азии.

Суть некоторых из предстоящих перемен сначала можно было ощутить в Китае, хотя условия для них развивались очень медленно. Китай при династии Цин в начале XIX века все еще оставался преобладавшей в Восточной Азии державой, даже притом, что многочисленные придворные сановники высказывались в пользу срочных реформ. Европейцы считали, что Цины транжирили деньги на ненужные войны внутри своей вотчины, а ощущение упадка империи усугубилось появлением двух слабых во всех отношениях императоров, взошедших на престол после кончины в 1799 году выдающегося императора Цяньлуна. Авторитет императорского двора прямо на глазах стремительно испарялся; преемник Цяньлуна в 1803 году подвергся нападению толпы на улицах Пекина, а попытки его сына искоренить христианство вместе с другими иноземными сектами и запретить ввоз опиума из-за границы никто по большому счету не заметил. Но, невзирая на все эти проблемы, и китайцы, и остальные жители Восточной Азии однозначно верили в способность династии Цин преодолеть свои трудности и вернуться на мировую арену более мощной монархией, как все привыкли в случае с маньчжурами вообще.

Но на этот раз внешнеполитические условия, в которых пришлось функционировать династии Цин, менялись. Покончив на рубеже веков со своими собственными войнами, правители европейских держав обратили взоры на Китай. Замысел европейцев, особенно тех, кто определял судьбу мира в Лондоне, состоял в том, чтобы заставить Цинов, образно говоря, распахнуть настежь ворота своей империи для свободной торговли, за счет чего европейские купцы получат новый огромный рынок сбыта товаров из Европы. Британцы утверждали, что торговля через Кантон служит доказательством существования потенциала для китайско-европейских торговых отношений. И к 1830-м годам у англичан появился товар, спрос на который со стороны китайцев можно было стимулировать практически бесконечно. Единственная беда состояла в том, что этот товар оказался наркотиком, одновременно запрещенным (в Китае) и пагубным для здоровья, однако на плантациях Британской Ост-Индской компании его выращивали в изобилии. Речь идет об опиуме.

До того как британцы завезли опиум для продажи, в Китае о нем никто понятия не имел, но европейские контрабандисты поставляли его в невообразимых количествах по невиданной за все времена низкой цене. Когда потребление опиума достигло катастрофических масштабов, китайское правительство приняло решение покончить с его ввозом из-за границы. В 1839 году наместника императора по имени Линь Цзэсюй направили в Кантон с прямым поручением императора, заключавшимся в прекращении контрабандного ввоза товара как такового, и Линь со всей ответственностью подошел к порученному ему делу. После должного предупреждения контрабандистам и их китайским партнерам он послал свои войска на склады заморских товаров и торговые суда, конфисковал весь опиум, который обнаружили его солдаты, приказал полить его кислотой, а остатки высыпать в морскую воду. Линь Цзэсюй к тому же потребовал от всех иноземных купцов подписать обещание никогда больше не пытаться завозить опиум в Китай. Те, кто отказался подписывать такое обещание, закончили тем, что нашли пристанище на скалистом острове в низовьях реки Чжуцзян, который они назвали Гонконгом.

Лондонское правительство увидело в действиях наместника Линя по пресечению контрабанды наркотиков в Кантоне смертельный удар по европейской свободной торговле на чужих землях и оскорбление британского честолюбия. Командование британского флота отправило из Сингапура, который уже давно служил британской колонией, отряд из 45 военных судов, через какое-то время приблизившихся к китайскому южному побережью. Последовавшая война принесла катастрофическое поражение Китайской империи. Пока цинские элитные войска вполне справлялись с британскими оккупантами на суше, флот ее величества стер с лица земли китайские прибрежные города с укреплениями и двинулся вверх по течению великих китайских рек. Когда враг переместил театр военных действий на северные побережья Китая, Цины решили просить у него мира. В Пекине решили, что предохранение династии и стабильность империи оправдывали необходимость подписания позорного соглашения с заморскими варварами.

На протяжении остававшейся части XIX века британцы с присоединившимися к ним остальными европейцами, властями России и США продолжали постоянный военный шантаж Китая, угрожая военными действиями всякий раз, когда придворные сановники Цинов пытались противиться их растущим запросам. Так как Китай в военном отношении все дальше отставал от европейцев, такая тактика себя оправдывала. К 1900 году министры цинского правительства согласились на образование заморских торговых концессий. В районах китайских городов, где возникали такие концессии, предназначенные исключительно для иностранцев, европейцы пользовались полным политическим контролем и абсолютными правами юрисдикции. Шанхай, расположенный в устье реки Янцзы, превратился в самое крупное поселение европейцев к востоку от Суэцкого канала и витрину европеизации для остального Китая. Иностранные поселения во многих отношениях подразумевали своего рода колониальное господство, даже притом, что Китай как страну никто и никогда в колонию превратить не смог. Табличка с надписью «Собак и китайцев не пускаем» в Шанхайском парке вдоль береговой линии может принадлежать к области мифов, но многие городские китайцы на самом деле ощущали себя людьми второго сорта в собственной стране.

Иностранцы ехали в Китай не только из-за возможности разбогатеть. Кое-кто приезжал ради спасения души. Численность иноземных миссионеров стремительно выросла в конце XIX века, и даже притом, что эти миссионеры обратили в свою веру совсем немного китайцев, само их существование в Китае послужило причиной многочисленных конфликтов с коренными жителями, особенно в сельской местности, где иностранцы и их китайские послушники подозревались во всех возможных проступках. Но христианские миссионеры отнюдь не только служили поводом для сплетен. Кто-то из них решил послужить связующим звеном между носителями европейской и китайской традиции. Они занялись переводом трудов по науке, географии и истории, основывали школы и университеты, где преподавались «знания заморских дьяволов». Стремительный прогресс, с каким китайцы овладевали иноземной техникой, в полной мере остается заслугой миссионеров; один из них числится главным в Китае переводчиком первого собрания трудов европейского типа (для которого он перевел не меньше 129 томов по науке и технике на китайский язык).

Но западные миссионеры оставили в Китае такой глубочайший след, о каком никто из провидцев даже не догадывался, а когда все случилось, души европейцев наполнились животным ужасом. В 1843 году молодой человек, в состоянии глубого потрясения, спотыкаясь покидавший аудиторию после испытания на право занятия государственной должности в системе имперского управления в Кантоне, которое провалил, получил из рук американского баптистского миссионера, случайно проходившего мимо, христианский трактат. Этот молодой человек возвратился в свою родную деревню и начал читать изложение Нового Завета для иноверцев. Несколько месяцев спустя Хун Сюцюань (так звали тронувшегося после неудачных экзаменов умом юношу) объявил своим ничего не подозревавшим родственникам о том, что они имеют дело с Сыном Божьим и младшим братом Иисуса Христа, присланным на землю ради возрождения душевной чистоты и освобождения ее от лукавого. Сначала родственники рассердились на Хун Сюцюаня и выгнали его из дома; крайне убогой общине, в какой ему угораздило родиться, требовались работяги для сбора урожая, а не самозваные пророки. Но через некоторое время к нему потянулись приверженцы, и его малочисленному обществу «Воинов Бога» удалось воспрянуть духом.

Группа сторонников проповедника Хуна выживала потому, что середину XIX века благополучным временем в прибрежных районах Южного Китая назвать было нельзя. Поражение в войне с Британией во многом подорвало авторитет Цинов, и вся система управления, не говоря уже о налоговой системе и системе снабжения, находилась в беспорядочном состоянии. В некоторых районах разбойники и участники тайных сообществ начали охоту на представителей слабых и уязвимых слоев населения; а народ Хун Сюцюаня (хакка) относился к национальному меньшинству, всегда приносившемуся в жертву большинством. К концу 1840-х годов проповедник Хун организовал вооруженные группы для защиты своей общины. К началу 1850-х годов движение сопротивления народа хакка, возглавляемое Хун Сюцюанем, переросло в настоящее восстание против Цинов, а Сын Божий взял на себя светские обязанности правителя «царства великого небесного спокойствия», известного как «тайпин Тяньго».

Тайпинское восстание сразило Китай в середине XIX века, как страшная болезнь, а вместе с остальными мятежами привело династию Цин на грань свержения. Движимые религиозным рвением войска тайпинов взяли под свой контроль большую часть Китая к югу от Янцзы и провозгласили своей столицей Нанкин, которым правили до 1864 года. Пока Хун Сюцюань занимался ревизией Библии, его ученики создали милленарное государство, основанное на религиозных принципах, справедливом разделе земли и уничтожении своих врагов. Иногда тайпины казались больше озабоченными проведением в жизнь их идеалов, чем дальнейшим расширением территории, находящейся под их управлением, а после 1856 года мятежники вообще перешли к обороне. Тем не менее тайпины провозгласили важные социальные изменения, и пусть даже никто не мог ясно объяснить, в чем заключается их практическая польза или просто привлекательность, они оказали реальное подрывное идеологическое влияние.

Фундаментом социальной доктрины тайпинов служила не частная собственность, а общинное обеспечение населения необходимыми предметами потребления. Земля у них распределялась для обработки наделами с присвоением им категории качества ради обеспечения справедливой доли. Еще более кардинальным было провозглашение социального и образовательного равенства женщин с мужчинами. Традиционное калечащее бинтование ступней у девочек запрещалось, а целью движения тайпинов объявлялась высокая мера строгости в отношениях полов (хотя сам «царь небесный» Хун Сюцюань продолжал предаваться распутству). Все это отразилось в смеси религиозных и социальных элементов, которые лежат в основании тайпинского культа, и теперь эта теория угрожала традиционному китайскому порядку. Если бы не встречный мятеж местных элит и неохотная поддержка, оказанная Цинам их западными врагами заморскими дьяволами (отдавшими предпочтение императору, которого они могли использовать в своих шкурных интересах, и отвергнувшими сумасброда с мессианскими замашками, представлявшего опасность для их коммерческих интересов), Китайская империя вполне могла бы рухнуть. Но в середине 1860-х годов властям в Пекине наконец-то удалось собраться и нанести поражение мятежникам, благо сам Хун Сюцюань весьма своевременно умер.

Восстания в Китае середины XIX века повлекли за собой громадные разрушения, унесли гораздо больше жертв, чем Первая мировая война в Европе, и оставили безжизненные пустыни в нескольких ключевых районах страны. Но вместе с тем они вызвали коренные преобразования. Династия Цин после победы над мятежниками мало чем напоминала династию, существовавшую до восстания тайпинов. В то время как империя получила право на жизнь, своим существованием она теперь была обязана провинциальным союзникам и своим иноземным покровителям. Союзники и покровители выдвинули условия своей поддержки Цинам: британцы и французы фактически провели собственную маленькую войну с Китайской империей, пока сами китайцы сражались за выживание с тайпинами. Причем за этими европейцами числятся такие уголовные преступления, как разрушение величественного летнего дворца императора, а также Юаньминъюань («Сады совершенной ясности»). По мере приближения конца гражданской войны посланники иностранных держав потребовали у Цинов (и получили) новые концессии.

До конца XIX столетия китайцам предстояли новые территориальные утраты. Китай со всей очевидностью подвергся откровенному нападению со стороны всего, что относится к политической категории «Запад», к которой присоединились европейские боковые ветви в виде Америки и России. Русские заняли земли, на которые претендовали власти Китая, к востоку от реки Амур и образовали Приморский край с Владивостоком в качестве ключевого города. В 1880-х годах французы объявили об установлении своего протектората над Вьетнамом. Существовавший с древних времен совсем необременительный китайский сюзеренитет отменили; французы приступили к поглощению Индокитая как такового, а британцы в 1886 году аннексировали Бирму. В конце столетия англичане, французы и немцы вытребовали для себя практически бессрочные разрешения на использование речных портов в глубине территории Китая. Даже итальянцы попытались поучаствовать в раздаче трофеев, но до 1901 года им практически ничего не перепало.

А еще задолго до всего этого представители западных держав выбили из правителей Китая всевозможные концессии, кредиты и соглашения, предназначавшиеся для предохранения и стимулирования их собственных экономических и финансовых интересов. Едва ли вызовет удивление то, что британский премьер-министр, когда в конце века говорил о двух категориях наций – «живучих и отмиравших», – Китай назвал наглядным примером второй категории. Государственные деятели начали готовиться к его расчленению.

Но если вожаки тайпинов представляли собой совершенно новую категорию китайцев, то те, кто их разгромил, тоже появились только к тому моменту. В целом выходцы из провинций Центрального Китая после войны потребовали высокой степени провинциальной автономии для себя, и полученную самостоятельность они часто использовали для экспериментов с образовательными и инфраструктурными реформами. И даже при всей своей преданности империи эти люди полагали, что главные реформы, которые они считали назревшими для государства в целом, следовало начинать в провинциях. Их считали передовыми людьми, понимавшими необходимость для Китая применения модели административной структуры и образовательной системы, созданной на Западе. Иначе империю было не сохранить, а время работало совсем не на них.

С учетом достижений, зарегистрированных главным образом в провинциях на протяжении нескольких лет в 1870-х и 1880-х годах, кое-кто заговорил о китайском «возрождении», подобном тому, что происходило в Японии. Сторонники «движения самоусиления», возглавлявшегося одним из героев разгрома тайпинов по имени Ли Хунчжан, делали упор на приобретении зарубежной техники, чтобы с ее помощью отстоять Китай и начать догонять Запад. При этом Ли Хунчжан считал, что фундаментом государства должно стать учение Конфуция. Лозунг «Западный по форме – китайский по сути» получил широкое распространение даже среди наиболее радикальных реформаторов первого поколения в Китае.

На первом этапе реформ удались многочисленные достижения. В Китае появились первые собственные современные арсеналы, военный флот и свои первые учебные заведения, в которых преподавали одновременно китайские и иноземные науки. Образовали внешнеполитическое ведомство с дипломатическими миссиями за рубежом, а молодых китайцев стали посылать в Европу и Америку на учебу. Все это произошло вразрез с постоянным сопротивлением со стороны придворных реакционеров. К концу 1880-х годов тем не менее при дворе победили те, кто выступал противником перемен. Им удалось пробудить консервативные воззрения вдовствующей императрицы Цыси, которой принадлежала власть при дворе со времен Тайпинского восстания, доставшаяся ей через двух малолетних императоров, регентом которых она последовательно считалась в конце XIX века. К 1890 году эпоха самоусиления на центральном уровне закончилась, пусть даже власти некоторых провинций продолжали делать успехи на местах.

Последствия отказа Цинов от реформы наглядно проявились в 1894–1895 годах, когда Китай втянули в войну с Японией за влияние в Корее, в которой он потерпел поражение. Тот факт, что их империя могла уступить победу в военных действиях западным варварам, Цины могли объяснить своей временной слабостью перед новым врагом, неизвестным им до тех пор. Стерпеть победу восточных варваров, на протяжении многих веков остававшихся соседями Китая, выглядело немыслимым для династии позором. Поражение в войне с японцами оскорбило народ империи и ее правителей Цинов настолько сильно, что юный император Гуансюй восстал против вдовствующей императрицы и в 1898 году приступил к юридической и административной реформе, продлившейся недолго, зато принесшей большие позитивные изменения. Даже притом, что Цыси восстановила свою власть после сотни дней реформ, казнив или отправив в изгнание ведущих реформаторов, а императора поместив под домашний арест, сам эпизод показал, что единство Цинов, которым скреплялся Китай с начала XVII века, начало слабеть даже в центре власти.

Ситуация усугубилась еще два года спустя, когда вдовствующая императрица, попытавшаяся отыграться на реформаторах и христианах с их заморскими спонсорами, поддержала своим авторитетом движение сброда из сословия недовольного сельского населения, вожаки которого полагались на владение искусством рукопашного боя и магические заклинания, которых им должно было хватить для избавления Китая от проклятия иноземного господства. «Боксеры», как их звали европейцы, мало чего добились за счет убийства западных миссионеров и их китайских новообращенных, но зато вполне успешно спровоцировали вмешательство во внутренние дела Китая со стороны европейцев и японцев, причем настолько мощное, что в августе 1900 года иноземцы взяли Пекин и разграбили его Запретный город. Цыси спаслась бегством, и когда она возвратилась в Пекин в январе 1902 года, ей пришлось возглавить цинский режим, полностью подконтрольный иностранным державам. Можно было сказать, что иностранцы предпочли Цинов потому, что к тому моменту ими было легче всего манипулировать в своих интересах. Но Цины к тому же обеспечивали определенную степень стабильности в своей империи, приобретающую все большую роль в условиях увеличения объема иностранных инвестиций и кредитов, поступающих в Китай. Никогда не числившийся формально колонией Китай начинал тем не менее подвергаться в некоторой степени колонизации.

Но представители иностранных держав не видели, что внутри китайского общества вызревает большая беда, невидимая под внешним благополучием. Поскольку правители Цинской империи отчаянно пытались внедрить в жизнь новые планы реформы и модернизации в самый разгар «боксерской» катастрофы, они тем самым в максимальной степени разозлили своих врагов внутри Китая. Националисты ненавидели цинский режим, считая, что он продался иностранцам и пользовался их поддержкой. Традиционалисты обвиняли его в предательстве конфуцианских принципов. Радикалы сетовали на отсутствие народовластия. И провинциальные правители подозревали Цинов в подготовке к лишению их приобретенной было автономии. Именно из-за опасения готовящегося возвращения всей полноты власти империи правители многих провинций пошли на объявление независимости в момент наивысшего подъема подавленного в 1911 году восстания.

К началу 1912 года, когда открытый мятеж охватил многие провинции и практически всю армию, императорской семье уже не надо было подсказывать, что им пришел конец. Мать последнего императора, которому едва исполнилось шесть лет, объявила о его отречении от престола, чтобы просто спасти его жизнь, и издала императорский указ с провозглашением Китайской республики. Старый революционер Сунь Ятсен, прозевавший китайскую революцию как таковую потому, что отправился побираться среди китайцев в западных штатах США, поторопился на родину из Денвера. Его-то и провозгласили президентом новой республики. Но у власти Сунь Ятсен задержался не надолго, даже притом, что власти всех провинций Китая объявили о своей лояльности новому государству. Власть у него очень скоро отобрали влиятельные милитаристы и провинциальные предводители. Поэтому первые 15 лет Китайская республика существовала главным образом на словах.

На период 1911–1912 годов приходится еще больший водораздел в китайской истории. Впервые за последние две тысячи лет Китайской империи больше не существовало, а государство, пришедшее ей на смену, располагало отчетливо европейскими чертами, определявшими его роль, главными из которых можно назвать демократию, национализм и модернизм. Еще большую важность представляло то, что значительные изменения в китайском обществе знаменовали изменения в политике. В стремительно разраставшихся городах образовались капиталистические рынки, в деятельности которых равноправное участие принимали иностранцы и китайцы. Через торговлю, обращение денег и туристический обмен некоторые части Китая все прочнее привязывались к глобальным секторам экономики, и по всей стране распространялись новые товары, идеи и манеры поведения. Некоторый слой китайцев все эти изменения воспринимал с негодованием, в то время как другая часть этого народа им радовалась и делала на них состояния. На протяжении XX века гибридные формы, возникшие в результате столкновения между Китаем и Западом, будут служить питательной средой нового динамизма, особенно с экономической точки зрения, одновременно служа причиной неравенства, негодования и конфликта, ведущего к мрачнейшим моментам в истории современного Китая и современного мира.

В начале XIX века мало что могло показаться поверхностному наблюдателю поводом для предположения, будто Япония успешнее Китая пройдет испытание вызовами со стороны Запада. Внешне эта страна выглядела глубоко консервативным государством. Все-таки с момента учреждения сёгуната многое в ней изменилось и появились указания на то, что с годами изменения будут углубляться по сути и ускоряться по темпам. Парадокс заключался в том, что во многом перемены состоялись в силу достижений эпохи Токугава. Она принесла японцам мир. Очевидный результат состоял в том, что военная система Японии устарела и себя не оправдывала. Сами самураи выглядели паразитическим сословием; для них как бойцов не находилось никакого занятия, и им оставалось только кучковаться в селениях при замках их господ в качестве потребителей без доходного занятия, доставляя социально-экономические проблемы. Длительный мир к тому же способствовал экономическому подъему, который считается самым заметным плодом эпохи Токугава. В Японии уже появилось наполовину развитое, сословное общество с денежной экономикой, с зачатками псевдокапиталистической структуры в сельском хозяйстве, которая разлагающе действовала на старые феодальные отношения, и с растущим городским населением. Крупнейший торговый центр Японии город Осака в последние годы сёгуната располагал населением в 300–400 тысяч жителей. В Эдо могло проживать до миллиона человек. Эти громадные центры потребления поддерживались финансовыми и коммерческими механизмами, с XVII века мощно выросшими в масштабе и сложности конструкции. Они посрамили старинные понятия по поводу неполноценности торгового порядка. У них появились даже современные приемы сбыта товаров; сотрудники дома Мицуи XVIII века (два века спустя все еще служившего столпом японского капитализма) раздавали бесплатно зонтики, украшенные их торговым знаком, клиентам, застигнутым в их магазинах дождем.

Многие из этих изменений послужили регистром создания нового богатства, от которого сёгунату как таковому ничего не досталось по большому счету потому, что у него отсутствовала способность потреблять его темпами, выдерживавшими ход его собственных растущих потребностей. Главный доход в казну поступал в виде рисового налога, проходившего через господ, а ставка, по которой взимался этот налог, оставалась неизменной на расчетном уровне XVII века. Налогообложением тем самым не отбиралось новое богатство, прираставшее за счет совершенствования обработки и восстановления плодородия земли. В этой связи, так как богатство оставалось в руках состоятельных хлеборобов и деревенских старейшин, в сельской местности происходило обострение противоречий. Беднейшее селянство часто выдавливалось на рынки труда японских городов. Переселение беднейших селян в города служило очередным признаком распада феодального общества. В городах, пораженных инфляцией, усугублявшейся растущим объемом фальшивых денег в сёгунате, откровенно процветали одни только купцы. Последняя попытка экономической реформы провалилась в 1840-х годах. Сёгуны нищали, а их домашние слуги теряли былое терпение; перед самым концом эпохи Токугава кое-кто из самураев начинал пробавляться торговлей. Их доля в налоговых доходах собственных господ находилась на уровне предшественников XVII века; повсюду можно было встретить обнищавших, недовольных политикой меченосцев, а также представителей целых семей великих сёгунов, помнивших времена, когда их род стоял на равных с родом Токугава.

Очевидная опасность этой потенциальной нестабильности была сильна, так как полного обособления от заморских воззрений давно уже не существовало. Несколько ученых мужей проявляли интерес к книгам, проникавшим на территорию Японии через узкую щель торговли с голландцами. Япония существенно отличалась от Китая с точки зрения восприимчивости к техническим новинкам. «Японцы представляются народом сообразительным и быстро познающим все, что они видят собственными глазами», – сказал один голландец в XVI веке. Они быстро осознали и использовали на практике, что китайцам оказалось не по силам, преимущества европейского стрелкового оружия и приступили к его массовому изготовлению. Японцы научились собирать европейские часы, к которым китайцы относились как к забаве. Они стремились перенимать у европейцев все подряд, так как у них на пути не стояли собственные традиции, мешавшие китайцам учиться у иноземцев. В вотчинах великих феодалов появились известные школы или научные центры «голландских исследований». Сами правители сёгуната разрешили перевод иностранных книг, и такую санкцию историки считают важным шагом в настолько грамотном обществе, так как образование в Японии при Токугава принесло весьма добрые плоды: даже молодые самураи начинали интересоваться европейскими воззрениями. Японские острова представлялись относительно небольшими по площади, и между ними существовало надежное сообщение, поэтому новые идеи распространялись без особых затруднений. Следовательно, положение Японии, когда ее народу пришлось внезапно столкнуться с новым и невиданным доселе вызовом со стороны Запада, было гораздо более надежным, чем в свое время у Китая.

Первый период общения европейцев с жителями Японии закончился в XVII веке изгнанием всех их, кроме нескольких голландцев, которым разрешили вести торговлю с острова у порта Нагасаки. Европейцам в то время на такие действия японцев достойно ответить было нечем. Такое положение вещей вечно продолжаться не могло, и доказательством такого вывода послужила судьба Китая в 1840-х годах, вызвавшая большую тревогу кое у кого из правителей Японии. Европейцы и североамериканцы со всей очевидностью располагали одновременно большим желанием прорваться в азиатскую торговлю, а также распиравшей их непреодолимой мощью для выполнения данной задачи. Голландский правитель предупредил сёгуна о том, что тому не следует дальше придерживаться политики отказа от общения с европейцами. Беда в том, что правители самой Японии никак не могли договориться по поводу наиболее благоприятного пути: сопротивления или уступок иноземцам. В конечном счете в 1851 году президент США отправил военно-морскую миссию во главе с коммодором Мэтью Перри для принуждения японцев к налаживанию отношений с американцами. Под командованием Перри первая иностранная эскадра в 1853 году вошла в японские воды и без приглашения заняла бухту Эдо, чтобы продемонстрировать военно-морскую мощь Запада. В следующем году американская эскадра вернулась, и дипломатам принужденного к дружбе сёгуната пришлось заключать первый из череды договоров с заморскими державами.

Прибытие миссии Перри с позиции конфуцианской морали можно было рассматривать как предзнаменование приближающегося конца сёгуната. Естественно, известная часть японцев видела в нем то же самое. Понятно, что конец сразу же не наступил, и на протяжении нескольких лет наблюдалось нечто напоминавшее невнятную реакцию на внешнюю угрозу. Правители Японии далеко не сразу перешли к полноценной и откровенной политике уступок (они даже предприняли было попытку изгнания иностранцев со своей территории силой), и политический курс Японии на будущее удалось определить только ближе к середине 1860-х годов. В течение ближайших лет «дипломатический» успех Запада удалось воплотить в серии так называемых «неравноправных договоров», которые послужили символом японско-европейских отношений того времени. Главные уступки, доставшиеся Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, России и Нидерландам, заключались в коммерческих привилегиях, статусе экстерриториальности для иностранных резидентов и аккредитации их дипломатических представителей. Чуть позже наступил конец самому сёгунату; первым из факторов его краха называют неспособность к сопротивлению иностранцам, а вторым считют угрозу со стороны двух крупных группировок феодальной знати, представители которой уже начали перенимать европейские военные приемы, пригодные для смещения клана Токугава и замены его более толковой централизованной системой, находящейся под их контролем. Между кланом Токугава и его противниками прошла схватка, но она сопровождалось не обвалом в смуту и анархию, а восстановлением в 1868 году власти императорского двора и администрации в ходе пресловутой Реставрации Мэйдзи.

Возвращение императора к народу после многих веков обрядового уединения и последовавшая широкая поддержка революционного обновления приписывались заслугам прежде всего наиболее образованных японцев с их страстным желанием бежать из «позорной неполноценности» на Запад, которое вполне могло привести их к тому, чтобы разделить судьбу китайцев и индейцев. В 1860-х годах министры правительства сёгуна и представители ряда отдельных кланов уже отправили в Европу несколько миссий. Агитацию с осуждением всего иноземного пришлось прекратить, чтобы узнать у Запада тайну его силы. В такой перемене политики заключался парадокс. Как и в некоторых европейских странах, национализм, коренившийся в консервативном видении общества, приходилось по большому счету использовать в ущерб традиции, которую он предназначался защищать.

Перемещение двора в Эдо, в скором времени переименованного в Токио («Восточная столица»), послужило символическим стартом Реставрации Мэйдзи и обновления Японии; первым этапом эпохи Мэйдзи, без которого было не обойтись, называют отмену феодализма. Обещавшее большие сложности и кровопролития мероприятие удалось предельно упростить благодаря предводителям четырех крупнейших кланов, добровольно сдавшим императору свои земли. Свои побуждения они увековечили в мемориале, посвященном императору. Они возвращали императору то, что изначально ему же принадлежало, для того, заявили эти предводители, «чтобы во всей нашей империи преобладало единое правило. Тогда наша страна сможет занять достойное место наравне с остальными нациями мира». Так выглядело лаконичное выражение патриотической морали, которой предстояло вдохновлять предводителей Японии на протяжении следующего полувека и пользоваться широкой популярностью в стране с высоким показателем грамотности населения, где местные руководители могли довести поддержку народом национальных целей до уровня невозможного где бы то ни было еще на планете. Стоит признать, что подобные выражения патриотической морали встречались и в других странах. Особой для Японии следует отметить оперативность, с какой судьбу Китая учли в программе своих действий японцы, эмоциональную поддержку понятию японской общественной и нравственной традиции, а также тот факт, что в императорском престоле заключался доступный источник морального авторитета, предназначенного не только для сохранения связи с прошлым. При наличии данных условий сложилась ситуация для японской консервативной революции 1688 года, открывающей путь радикальным изменениям.

Японцы стремительно переняли многие атрибуты европейского государства и общества. В течение первых пяти лет на Японских островах прижились: административное деление на префектуры, система почтовой связи, ежедневные газеты, министерство просвещения, обязательная воинская повинность, первая железная дорога, религиозная терпимость и григорианский календарь. Представительную систему местного управления внедрили в 1879 году, а 10 лет спустя новой конституцией предусматривался двухпалатный парламент (в рамках подготовки к назначению верхней палаты к тому моменту уже кому нужно присвоили статус пэров). На самом деле все выглядело не настолько революционным, как казалось со стороны. Приблизительно в это же время новаторский порыв начинал постепенно выдыхаться. Период, когда все иностранное вызывало восторг, миновал; подобный энтузиазм японских космополитов еще вернется во второй половине XX века. В 1890 году императорским Предписанием к обучению населения, которое с тех пор по великим праздникам зачитывали многим поколениям японских школьников, требовалось соблюдение традиционных конфуцианских обязанностей сыновнего благочестия и повиновения, а также пожертвование собой ради государства в случае такой необходимости.

Одна из задач, быть может самая важная, для старинной Японии заключалась в том, чтобы как-то пережить революцию Мэйдзи, и подтверждение успешного выполнения этой задачи мы видим сегодня со всей очевидностью; тайна нынешней Японии заключается в живучести ее старинных традиций. Но многим все равно пришлось пожертвовать. Феодализм уже никак не восстановишь, хотя его щедро возмещает чиновничество с претензией на всемогущество настоящих хозяев. Еще одним радикальным выражением нового пути развития нации считается отмена прежней упорядоченной сословной системы. Особую заботу пришлось проявить в процессе истребления привилегий самурая; часть такого рода привилегий удалось как-то компенсировать через назначение на государственную службу, приглашение в доходное дело (к тому времени уже не считавшееся недостойным занятием), а также мобилизацию в современные сухопутные войска и военно-морские силы. Для всего этого требовались указания иностранных специалистов, ведь японцы всегда отличались доведением любого дела до совершенства. Постепенно они отказались от своих французских военных консультантов и после Франко-прусской войны стали приглашать вместо них немцев; британцы поставляли инструкторов по военно-морской службе. Молодых японцев отправляли за границу для овладения секретами восхитительного и пугающего мастерства профессионалов своего дела на Западе. Даже в наши дни трогательно вспоминать о рвении многих молодых людей и их наставников, а какое мощное впечатление оставляют их достижения, нашедшие применение далеко за пределами Японии в их собственное время! Пресловутые сиси (как звали самых страстных и преданных активистов реформаторов) позже вдохновляли национальных вожаков по всей Азии от Индии до Китая.

Самые примитивные показатели успеха реформаторов появляются в экономике, но и они выглядят весьма убедительными. Этот успех строился на экономических предпосылках мира, обеспеченного кланом Токугава. Рост в Японии, далеко превосходивший достижения любых государств за пределами западного мира, обеспечивался не одними только заимствованиями европейской техники и опыта ее применения. Этой стране повезло в том, что в ней уже образовался мощный слой предпринимателей, считавших само собой разумеющимся стимул барыша, и Япония, несомненно, казалась богаче, скажем, Китая. Некоторое объяснение великого скачка Японии вперед лежит к тому же в плоскости преодоления инфляции и ликвидации феодальных пут, затруднявших реализацию полного потенциала развития Японии. Первым показателем наступивших перемен было дальнейшее увеличение сельскохозяйственного производства. При всей малочисленности земледельцев, составлявших в 1868 году четыре пятых населения Японии, это сословие неплохо заработало. Японцам удалось обеспечить прокорм в XIX веке растущего населения через освоение дополнительных угодьев для выращивания риса и повышения отдачи уже возделанных полей.

Притом что зависимость от земельного налога снизилась, так как увеличившуюся часть поступлений можно было получить из других источников, все-таки из-за земледельца стоимость новой Японии упала больше всего. Даже в 1941 году японские фермеры еще не видели особой выгоды от модернизации. Речь шла об относительном отставании; их предки всего лишь веком раньше по средней продолжительности жизни и доходу находились на уровне британцев, но к 1900 году могли только мечтать о таких показателях. Промышленных источников ресурсов категорически не хватало. На инвестиции привлекались поступления от земельного налога, становившегося все более продуктивным. Потребление оставалось на низком уровне, хотя и не наблюдалось народных страданий, скажем таких, как в период сталинской индустриализации России. Высокая норма сбережений (12 процентов в 1900 г.) спасла Японию от кабалы иностранных займов, но при этом послужила тормозом потребления. Так, образно говоря, выглядела оборотная сторона балансового отчета хозяйственного роста, кредитные статьи которого представлялись достаточно четкими: появилась инфраструктура современного государства, собственная оружейная промышленность, обычно высокая кредитная надежность в глазах иностранных инвесторов, а также мощное наращивание производства к 1914 году в хлопчатобумажной и других текстильных отраслях.

Закончим тем, что за все эти успехи пришлось расплачиваться накладными духовными потерями. Даже в своем стремлении учиться у Запада японцы обращались внутрь своей нации. «Иностранное» религиозное влияние конфуцианства и даже с самого начала буддизма подверглось нападкам со стороны приверженцев государственной синтоистской веры, которые уже во времена сёгуната начали выделять и укреплять роль императора как воплощения святости власти. Требования преданности императору, как главному атрибуту нации, потеснили принципы, воплощенные в новой конституции, пусть даже разработанной на самых либеральных началах, но совсем для другой культурной среды. Характер режима время от времени выражался не столько в его либеральных атрибутах, сколько в репрессивных действиях имперской полиции. Большинство государственных деятелей Мэйдзи полагало, что выполнение двух их великих задач потребовало и великого административного авторитета. Модернизация экономики означала отнюдь не планирование в современном его смысле, а непреклонные правительственные инициативы с жесткими бюджетно-финансовыми мерами. Еще одной проблемой считалось поддержание порядка. Имперская власть однажды пережила закат из-за неспособности справиться с угрозой на этом фронте, и теперь возникли новые опасности, так как далеко не все консерваторы могли смириться с Японией новой модели. Одним из источников бед служил недовольный ронин – неприкаянный самурай без хозяина. Вторым источником называют бедственное положение японского крестьянина; на первое десятилетие эпохи Мэйдзи пришлись многочисленные мятежи земледельцев. Во время подавления восстания в провинции Сацума в 1877 году отряды новобранцев императорской армии показали свою способность с точки зрения обращения с консервативным сопротивлением. Так закончилось последнее из нескольких восстаний против «реставрации» и отражался последний большой вызов со стороны сторонников консерватизма.

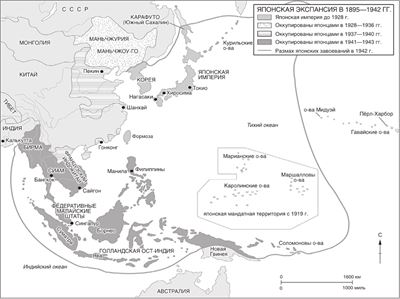

Энергию недовольных самураев постепенно направили на исполнение службы в интересах нового государства, но все равно последствия реформ выгоду народу Японии приносили не всегда, из-за них в определенных ключевых секторах национальной жизни усилился навязчивый национализм, который в конечном счете вел к агрессии за рубежом. Такой национализм находил выражение не только в негодовании по поводу оскорблений, нанесенных Японии Западом, но также в имперских устремлениях на соседнем Азиатском материке. Модернизация дома и поиск приключений за границей часто вызывали напряженность в Японии после Реставрации Мэйдзи, но в конечном счете они выстроились в одном направлении. Массовые и демократические движения особенно чутко откликались на призывы японского империализма.

Заранее выбранной жертвой стал Китай, и азиаты должны были обращаться с ним гораздо строже, чем представители всех западных государств. Точно так же, как верховенству Китая в приграничных вассальных государствах бросили вызов европейцы на Тибете, в Бирме и Индокитае, японцы угрожали оккупацией древнему царству Кореи, числившемуся старинным данником Пекина. Японский интерес к этой стране возник очень давно. У этого интереса обнаруживается стратегическая составляющая; ближайший путь из Японии на континент лежал через Цусимский (часть Корейского) пролив. Но японцев к тому же беспокоили потенциальные устремления правителя России в Северо-Восточной Азии, в частности его виды на Маньчжурию, и неспособность властей Китая противостоять им.

В 1876 году наступило время откровенных шагов; под угрозой вооруженного вмешательства и дулами корабельных пушек (напомним о действиях европейцев по принуждению правителя Китая и коммодора Перри в переговорах с сёгуном Японии) корейцы согласились открыть три своих порта для японцев и произвести обмен дипломатическими представительствами. В Китае это восприняли публичным оскорблением. Японцы обращались с дипломатами Кореи как с представителями независимой страны и вели с ними переговоры через главу императорского двора в Пекине, претендовавшего на суверенитет Кореи. Кое-кто из японцев рассчитывал на гораздо большее. Они помнили о предыдущих японских вторжениях на территорию Кореи, об успехах их пиратов у корейских побережий, а теперь жаждали прибрать к рукам минеральные и природные богатства этой страны. Государственные деятели эпохи Реставрации отнюдь не сразу уступили такого рода нажиму, но на самом деле они в известном смысле торопились медленно. В 1890-х годах японцы сделали очередной шаг вперед, приведший Японию к ее первой с момента Реставрации полномасштабной войне против Китая. Война оказалась абсолютно победоносной, но сопровождалась национальным унижением, когда в 1895 году представители группы западных держав вынудили власти Японии согласиться на мирный договор, далеко не такой выгодный, как тот, что они навязали китайцам (которым предусматривалась Декларация независимости Кореи).

В этот момент негодование Запада наложилось на воодушевление, которое вызывала экспансия в Азии. Общественное недовольство «неравноправными договорами» достигало точки кипения, и в 1895 году крышку с котла бурлящего возмущения все-таки сорвало. Японское правительство вынашивало собственные интересы при оказании поддержки китайским революционным движениям, а теперь можно было предложить им звонкий лозунг: «Азия – для азиатов!» Представители западных держав все больше убеждались в том, что ведение дел с японцами требовало совершенно иного подхода, чем беззастенчивое запугивание китайских мандаринов. Японии все увереннее присваивали статус «цивилизованного» государства, требовавшего равноправного с европейцами к себе отношения. Одним из символов изменения японского государственного статуса послужила отмена в 1899 году оскорбительного напоминания о былом европейском превосходстве в виде нормы экстерриториальности граждан Запада. Затем в 1902 году наступило время откровеннейшего подтверждения факта признания Японии равноправным с Западом государством: заключение англо-японского союза. Официально объявлялось о том, что Япония присоединялась к Европе.

Наряду с Великобританией ведущей европейской державой в Восточной Азии в тот момент считалась Россия. В 1895 году ее роль представлялась решающей; причем русские энергично осваивали прилегающие к их империи территории, и японцы прекрасно видели, что давно желанная Корея может им не достаться, если они не поторопятся. Большую тревогу у японцев вызывало строительство железной дороги через Маньчжурию, разрастание Владивостока и активная деятельность русских купцов в Корее, где политика заключалась по большому счету в противоборстве между фракциями сторонников дружбы с русскими и японцами. Серьезнейшим вызовом японцам показалось то, что русские взяли в аренду у китайцев военно-морскую базу в Порт-Артуре. В 1904 году японцы нанесли удар. Война в Маньчжурии длилась год и завершилась унизительным для русских правителей поражением. В результате русскому царю пришлось отказаться от претензий на Корею и Южную Маньчжурию, где с тех пор устанавливалось японское господство (и еще над некоторыми территориями), продлившееся до 1945 года. Значение той японской победы трудно переоценить: впервые со времен Средневековья европейская держава потерпела поражение в полномасштабной войне от азиатов. Шума японцы наделали очень много, а эхо прозвучало просто громогласное.

Формальную аннексию Кореи Японией в 1910 году вместе с китайской революцией в следующем году и концом правления Цинов в Китае в наше время можно считать вехой, обозначившей окончание первого этапа ответа Азии на действия Запада, и поворотным пунктом. Азиаты ответили совсем неожиданной реакцией на вызовы со стороны Запада. Одним из двух государств, которым предназначалась роль великих азиатских держав второй половины нового столетия, стала Япония, и ее правители сделали своей стране прививку от угрозы со стороны Запада введением вируса модернизации. Другое государство, то есть Китай, осталось беззащитным перед Западом.

В обоих случаях представители Запада предоставили одновременно непосредственные и опосредованные поводы для государственного переворота, причем в одном случае его удалось успешно предотвратить, а в другом он все-таки случился. В обоих случаях судьба азиатской державы формировалась не только поступками ее собственного народа, но и особенностями отношений западных держав между собой. Их соперничество послужило причиной свары в Китае, которая так сильно встревожила японцев и вызвала у них большой соблазни, в то время как англо-японский союз вселил в них уверенность в безнаказанности их нападения на великого противника в лице России, лишенной какой-либо поддержки. Несколько лет спустя и Япония, и Китай станут равноправными участниками Первой мировой войны великих держав.

Между тем пример Японии, и прежде всего ее победа над Россией, послужил источником вдохновения для правителей остальных азиатских стран, главный вопрос для которых заключался в том, следует ли им считать европейское господство своей неизбежной судьбой. В 1905 году один американский ученый уже счел обоснованным говорить о японцах как о «ровне западным народам». Именно японцы повернули приобретенные у Европы навыки и представления против нее же самой. А разве остальные азиаты не могли повторить их пример?

Во всех странах Азии сотрудники европейских агентств внедряли изменения или способствовали их внедрению, чем ускоряли крушение там политической гегемонии Европы. Они несли с собой представления о национализме и человеколюбии, о демократии, дезорганизации силами христианских миссионеров коренного общества и веры, а также новых формах эксплуатации человека человеком, не предусмотренных местными обычаями; все это способствовало проведению политических, экономических и социальных изменений. Подсознательная реакция народов в виде индийского восстания сипаев или «боксерского восстания» в Китае выглядела первым и очевидным проявлением происходящего, но не стоит игнорировать другие явления, которым предстояло сыграть важную роль в будущем Азии. В особенности они касаются Индии, числившейся самой большой и значимой из всех колониальных территорий.

В 1877 году депутаты британского парламента присвоили королеве Виктории титул «императрицы Индии»; кто-то из англичан к такому решению отнесся с юмором, кто-то – с осуждением, но мало кто увидел в нем великий смысл. Подавляющее большинство населения считало британское господство в Индии явлением постоянным или близким к таковому. Они готовы были согласиться со своим соотечественником, сказавшим: «Мы находимся в Индии не ради удовольствия местного населения». А потом заявил, что только строгое и последовательное правительство способно предотвратить новый индийский мятеж. Остальные к тому же согласились бы с утверждением британского наместника, объявившего в начале XX века: «Пока мы правим Индией, мы остаемся самой крупной державой. Если мы ее потеряем, то сразу же скатимся до уровня третьесортной страны». В основе такого утверждения лежат две непреложные истины. Первая заключалась в том, что индийский налогоплательщик финансировал вооруженную защиту практически всей Британской империи; укомплектованные индийцами подразделения использовались для обеспечения ей стабильности от Мальты до Китая, а на субконтиненте Индостан постоянно находился их стратегический резерв. Вторая состояла в том, что индийская тарифная политика подчинялась интересам функционирования британской торговли и промышленности.

Такие факты все труднее было игнорировать. Но власть англичан в Индии на них не заканчивалась. Правительству одной пятой части человечества приходилось мириться с проявлениями элементарного страха, алчности, цинизма или властолюбия. Людям, как правило, трудно преследовать коллективные цели без привязанных к ним своего рода мифов, служащих им оправданием. Британцев в Индии эта доля тоже не обошла. Кто-то из них видел себя наследниками римлян, к которым классическое образование воспитывало восхищение, ведь они стоически несли бремя холостяцкой жизни в чужом краю, где требовалось устанавливать мир между враждующими племенами и внедрять право среди народов, его не знавших. Еще кто-то считал христианство драгоценным даром, с помощью которого они должны были уничтожать идолов и избавлять коренное население от злых привычек. Кому-то не удалось сформулировать такие ясные представления, зато они отличались простым убеждением в том, что даровали добро большее, чем существовало до них, и поэтому они приносили пользу.

В основе всех этих взглядов находилось убеждение в собственном превосходстве, и удивляться ему не приходится; оно всегда приводило в движение кое-кого из империалистов. Но ближе к завершению XIX столетия идеи европейского превосходства получили подкрепление вошедшими в моду расистскими воззрениями, а также смутными воспоминаниями о том, что преподавалось под видом тогдашней биологической науки о естественном отборе наиболее живучих видов. Такие воззрения обеспечили новое объяснение для более значительного социального отчуждения британцев в Индии от коренных индийцев после шока мятежа сипаев. Невзирая на весьма умеренное вовлечение поименованных индийских землевладельцев и коренных правителей в законодательную ветвь правительства, только в самом конце столетия к ним присоединились избранные индийцы. Более того, притом что индийцы могли претендовать на государственную службу по конкурсу, существовали серьезные практические препятствия на пути их вступления в разряд лиц, наделенных полномочиями принятия решений. В армии индийцев тоже не подпускали на старшие командные должности.

Самая крупная группировка британской армии всегда находилась на территории Индии, где ее стойкость в бою и монополия на обладание артиллерией сочетались с управлением индийскими полками европейскими офицерами, задача которых состояла в том, чтобы предотвратить повторение мятежа сипаев. Появление железных дорог, телеграфной связи и самых передовых образцов вооружения в любом случае говорило в пользу существовавшего в Индии правительства точно так же, как в любой другой европейской стране. Но вооруженные силы больше не служили объяснением самонадеянности британского правления, так как ему на смену пришло убеждение в расовом превосходстве. В отчете о переписи населения в 1901 году находим данные о том, что индийцев тогда насчитывалось чуть меньше 300 миллионов человек. Ими управляли около 900 человек белых государственных служащих. Как правило, на одного британского солдата приходилось 4 тысячи индийцев. Как один англичанин однажды образно высказался: если бы индийцы как-то решили одновременно плюнуть на его соотечественников, те просто утонули бы в их слюне.

Британская Индия к тому же существовала за счет тщательно просчитанных управленческих решений. За основу после мятежа сипаев принималось то, чтобы как можно меньше вмешиваться в жизнь индийского общества. Убийство новорожденных девочек пришлось запретить как квалифицированное убийство, но ни малейших попыток пресечения не предпринималось против многобрачия или венчания в детском возрасте (хотя после 1891 года перестали официально регистрировать браки до достижения женой 12 лет). Линия права должна была проходить снаружи того, что разрешалось положениями индуистской религии. Такой консерватизм нашел отражение в новом отношении к индийским коренным правителям. После мятежа сипаев все увидели, что они обычно сохраняют лояльность; те, кто выступили против правительства, пошли на этот шаг из-за обиды по поводу аннексии их земель британцами. После подавления мятежа сипаев права этих коренных правителей неукоснительно уважали; князья управляли своими государствами самостоятельно и фактически ни перед кем не отчитывались, но все-таки с оглядкой на британских политических чиновников, живших при их дворах. На коренные штаты Индии приходилось больше одной пятой части населения. Повсеместно британцы поддерживали коренную аристократию и землевладельцев. Тем самым создавалась база лояльности со стороны ключевых групп индийцев, но при этом британцам часто приходилось полагаться на тех, чьи собственные властные полномочия уже оказывались подорванными из-за социальных изменений. Просвещенный деспотизм за их счет, но в интересах крестьянства (появившегося в начале столетия) тем не менее теперь исчез. Такими выглядели самые грустные последствия мятежа сипаев.

К тому же в Британской Индии наравне со всеми остальными имперскими государствами удавалось постоянно сохранять гарантию от перемен. Сами достижения англичан их опровергали. Устранение войны служило благоприятным фактором для прироста народонаселения, одним из последствий которого считается учащение случаев голода. Но поиск способов заработать на жизнь, кроме как в сельском хозяйстве (который считался возможным выходом из проблемы перенаселения сельской местности), сильно затруднялся препятствиями на пути индийской индустриализации. Они возникли по большей части из-за тарифной политики, проводившейся в интересах британских промышленных производителей. Медленно нарождавшееся сословие индийских промышленников по этой причине оказывалось все более враждебно настроенным по отношению к своему правительству по его же вине. Отчуждение к тому же шло от многих представителей растущего отряда индийцев, получивших образование в соответствии с английскими программами просвещения коренного населения и впоследствии разочарованных при сравнении собственных перспектив с судьбой сверстников из британской общины Индии. Остальные, отправившиеся в Англию на обучение в Оксфорде, Кембридже или судебных иннах (адвокатском сообществе), сочли обнаруженное различие просто нетерпимым: в конце XIX века в Англии индийцы уже появились в качестве депутатов парламента, а в это время в Индии британский рядовой солдат мог продемонстрировать неуважение к выпускнику индийского училища, и, когда в 1880-х годах наместник короля решил было ликвидировать «пристрастное положение», в соответствии с которым европеец считался лицом неподсудным для индийских судей, британские колонисты подняли большой шум. Кое-кто к тому же ориентировался на то, что прочитал в трудах своих наставников; Джон Стюарт Милль и Джузеппе Мадзини именно через своих учеников приобрели огромное влияние в Индии, а через ее предводителей – и в остальной Азии.

Особенно остро негодование проявлялось среди индуистов Бенгалии, считавшейся историческим центром Британской державы: столица Индии находилась тогда в Калькутте. В 1905 году эту провинцию разделили на две части. Тогдашнее расчленение единой территории впервые поставило Британскую Индию перед явлением, в 1857 году не существовавшим, – индийским националистическим движением.

Вызревание чувства национальной самости шло медленно, прерывисто и толчками. Оно представляло собой этап сложного комплекса процессов, послуживших формированию современной индийской политики, притом что выглядело далеко не самым важным в различных районах и на разных уровнях общества. Более того, на каждом этапе само национальное чувство индийцев подвергалось мощному влиянию иноземных сил. Британские востоковеды в начале XIX века начали снова открывать для себя каноническую индийскую культуру, которая представляла огромную важность одновременно для формирования собственного достоинства носителей индуистского национализма и для преодоления глубокого раскола между народами субконтинента. Индийские ученые именно тогда начали выводить на свет под строгим контролем европейцев культуру и религию, изложенную в древних рукописях на забытом санскрите; через них эти ученые могли сформулировать концепцию индуизма, далекого от богатых и фантастических форм, а также наросших суеверий. К концу XIX века такое возвращение к арийскому и ведическому прошлому (на исламскую Индию внимания фактически никто не обращал) зашло достаточно далеко для индуистов, чтобы убедительно противостоять христианским миссионерам и предпринять культурное контрнаступление. Индуистский эмиссар, в 1893 году отправленный в Чикаго на работу в Парламент религий, не только заслужил большое личное уважение и привлек внимание к своим утверждениям о том, что индуизм следует причислить к великим религиям, способным к возрождению духовной жизни носителей других культур. Ему практически удалось обратить в свою веру новых ее приверженцев.

Национальное самосознание, как и политическая деятельность, которую оно должно было укреплять, на протяжении длительного времени оставалось достоянием очень немногих. Предложение того, чтобы провозгласить хинди общим языком Индии, казалось большой фантазией, когда индийское общество делилось на части сотней наречий и диалектов, а языком хинди могла пользоваться малочисленная элита общества, стремившаяся к укреплению связей по всему субконтиненту. Признаком принадлежности к элите считалось высокое образование, а не богатство как таковое: ее стержень составляли индуисты, часто бенгальцы, ощущавшие особенное острое разочарование тем, что их достижения в учебе не позволили им занять достойное место у кормила власти Индии; к 1887 году на конкурсной основе в сферу индийской государственной службы поступило не больше дюжины индийцев. В Британской Индии со всей откровенностью старались сохранять расовое господство европейцев, а также опираться на такие консервативные круги, как князья и землевладельцы. Редкое исключение касалось, но больше служило унижением, бабу (то есть грамотных представителей среднего сословия городских индусов).

Предпосылками формирования Индийского национального конгресса послужили новое культурное самоуважение, а также растущее чувство обиды по поводу несправедливости вознаграждения и пренебрежения. Непосредственным шагом к нему стал взрыв возмущения из-за отклонения предложений правительства, на которые поступили протесты европейских колонистов, по уравниванию прав индийцев и европейцев в судах. Один англичанин, обманутый в своих надеждах на государственную службу, занялся организацией I съезда Индийского национального конгресса и созвал его в Бомбее в декабре 1885 года. Свою роль в созыве съезда сыграли инициативы британского наместника, и европейцы долгое время определяли политику администрации этого конгресса. А их покровительство будет ощущаться еще дольше через протекцию и советы, формулировавшиеся в Лондоне. Достойным символом сложности европейского влияния на Индию следует назвать то, что некоторые индийские делегаты съезда приняли в нем участие в европейском платье, и выглядели они комично для жаркого климата Бомбея в своих строгих костюмах и цилиндрах, но таким был выходной гардероб правителей этой страны.

Делегаты съезда в скором времени разродились декларацией его принципов национального единства и возрождения, точно так же, как уже было в Японии, а в Китае и многих других странах такая декларация считалась классическим продуктом влияния европейских идей на азиатов. Но к самоуправлению с самого начала никто не призывал. Делегаты съезда в первую голову искали средства передачи индийских представлений наместнику короля и провозгласили свою «непоколебимую преданность» британской короне. Только спустя 20 лет, за которые намного более крайние националистические воззрения завоевали сторонников среди индийцев, депутаты конгресса приступили к обсуждению возможности обретения независимости. В течение данного периода времени его характер закалился и укрепился благодаря поношению, которому его подвергли британские колонисты, объявив камерным собранием, представляющим далеко не весь народ, а также безразличию со стороны администрации, одобрившей мнение этих колонистов и продолжившей функционировать посредством более традиционных и консервативных общественных сил. Экстремисты начали проявлять большую настойчивость. В 1904 году наступило время вдохновляющих побед Японии над Россией. Проблема столкновений возникла в следующем году после раздела Бенгалии.

Им решалось сразу две задачи: достигалось удобство управления и обеспечивался подрыв поддержки национализма в Бенгалии через образование Западной Бенгалии с преобладанием индуистов и Восточной Бенгалии мусульманского большинства. При этом сработал детонатор массы взрывчатых ситуаций, накапливавшейся долгое время. Незамедлительно в конгрессе развернулась борьба за власть. Сначала раскола удалось избежать через соглашение о цели свараджа (движение за самоуправление Индии), которая на практике могла бы означать независимое самоуправление, присущее белым доминионам: их пример наводил на творческие размышления. Экстремистов ободряли массовые беспорядки по поводу раздела Бенгалии. Против британцев применили новое оружие в виде бойкота товаров, который кое-кто надеялся распространить на такие формы пассивного сопротивления, как уклонение от внесения налогов и отказ солдат повиноваться приказам командиров. К 1908 году экстремистов из конгресса исключили. К этому времени в полной мере проявилось второе последствие: экстремизм породил терроризм. Опять же свою роль сыграли зарубежные образцы поведения. Русские революционные террористы теперь познакомились с трудами Дж. Мадзини и биографией борца за итальянскую независимость Дж. Гарибальди. В Европе считают, что они повлияли на настроения экстремистов и в Индии. Носители крайних взглядов утверждали, что политическое убийство нельзя считать обычным. Покушения на жизнь государственных деятелей и вылазки бомбистов власти встретили особыми репрессивными мерами.

Самым важным последствием разделения Бенгалии называют третье его проявление. Из-за него произошло открытое разделение народа на мусульман и индуистов. По причине случившейся перед мятежом сипаев исламской реформы, представленной аравийской ваххабитской сектой, индийские мусульмане на протяжении столетия все больше ощущали свое отличие от индуистов. Лишившиеся доверия со стороны британцев из-за попыток восстановления империи Великих Моголов в 1857 году, они не могли получить ответственные должности в правительстве или судебной коллегии. Индуисты с большим энтузиазмом, чем мусульмане, отреагировали на появившуюся в Британской Индии возможность овладения грамотой; они к тому же имели больший вес в торговле и пользовались значительным влиянием на правительство. Но мусульмане тоже нашли своих британских покровителей, открывших совершенно новый, исламский колледж, где можно было приобрести английское образование, позволявшее соревноваться с индуистами, и оказавших помощь в создании мусульманских политических организаций. Кое-кто из английских государственных служащих начал осознавать потенциал для уравновешивания индуистского нажима, которое грозило Британской Индии. Активизация индуистской обрядовой практики, например почитание коровы как священного животного, могла разве что усугубить раскол между двумя общинами.

Тем не менее только в 1905 году этот раскол превратился в один из основных политических принципов субконтинента и остается им до сих пор. Противники раскола страны провели кампанию с наглядной демонстрацией индуистских символов и лозунгов. Британский губернатор Восточной Бенгалии поддержал выступления мусульман против индуистов и постарался внушить им заинтересованность в новой провинции. Этого губернатора убрали, но агитация дала свои плоды: бенгальские мусульмане сожалели о его удалении с поста. Происходило формирование англо-мусульманской Антанты, которая позже послужила активизации индуистских террористов. Ситуация усугублялась тем, что те события пришли как раз на пятилетний период (с 1906 по 1910 г.), когда цены росли быстрее, чем когда-либо после мятежа сипаев.

Важный комплекс политических реформ, начатых в 1909 году, дал не больше, чем изменение нескольких форм функционирования политических сил, которым впредь предстояло доминировать в истории Индии до тех пор, пока без малого 40 лет спустя не пришел конец Британской Индии как таковой. Индийцев впервые назначили в совет при британском министре, отвечавшем за положение дел в Индии, и, что еще важнее, предусмотрели для индийцев новые места в законодательных советах. Но выборы предполагалось проводить с привлечением избирателей, имевших поддержку в общинах; можно сказать, что тем самым подводилась правовая база под деление Индии на индуистскую и мусульманскую части.

В 1911 году в первый и единственный раз правящий британский монарх посетил Индию. Великий императорский торжественный прием состоялся в Дели, где находился административный центр Великих Моголов и куда теперь из Калькутты перевели столицу Британской Индии. Продемонстрировать свое почтение в Дели съехались князья Индии; конгресс однозначно подтвердил свою лояльность перед монархом. Вступление на престол Георга V в том году было отмечено пожалованием настоящих и символических благодеяний, самым заметным и политически значительным из которых называют воссоединение Бенгалии. На этот момент, по всеобщему убеждению, пришлось максимальное возвышение Британской Индии.

И все-таки британское господство в Индии подтачивалось снизу одновременно и в Индии, и в Великобритании. Политика предпочтений мусульманам обижала индуистов, а мусульмане теперь ощутили, что правительство возвратилось на свои прежние позиции, так как решилось отменить раздел Бенгалии. Они боялись возрождения ведущей роли, то есть власти, индуистов в их провинции. Индусы в свою очередь восприняли такую уступку как свидетельство положительных результатов их сопротивления и стали требовать отмены избирательных правил в общинах, которые высоко ценили мусульмане. Тем самым британцы немало постарались на поприще насаждения враждебности со стороны мусульман еще до наступления первого десятилетия XX века, когда индийская мусульманская элита попала под нараставший нажим со стороны более многочисленного среднего сословия мусульман, соблазнившихся призывами панисламистского движения. К 1914 году не две, а три силы определяли порядок проведения индийской политики: британцы, индусы и мусульмане. Здесь следует искать происхождение будущего раскола единственной полной политической общности, когда-либо существовавшей на субконтиненте, как результата действия иноземных, равно как самих индийских сил.

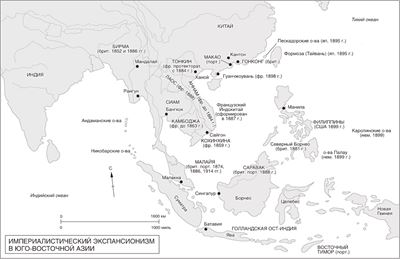

Индия представляла собой крупнейшую массу коренного населения и величайшую территорию, находившуюся под европейским управлением в Азии. Но на юго-востоке и в Индонезии, когда-то принадлежавшей к индийской культурной сфере, располагались прочие имперские владения. За исключением Сиама, король которого предохранял формальную независимость своего государства, в 1900 году весь этот обширный район с населением практически 100 миллионов человек европейцы поделили на свои колонии: Бирму британцы оккупировали в 1886 году, и управляли они ею как областью Британской Индии. Полуостровная Малайя и области Борнео состояли из княжеских государств, находившихся под британским управлением, а их торговый центр находился в британской колонии Сингапур. Остальной малайский мир в составе 13 тысяч островов к юг с центром, находившимся на Яве, с начала XVII века постепенно колонизировался Голландской Ост-Индской компанией, и к 1800 году он превратился в национализированную колонию Нидерландов, известную как Голландская Ост-Индия. На востоке Франция овладела Вьетнамом (между 1862 и 1884 гг.), Камбоджей (1867) и Лаосом с 1893 года.

В ходе европейской колонизации происходило переписывание правил существования района мира, где на протяжении многих веков пестовались собственные мощные культуры, сплетенные с культурами Индии и Китая. Цины продолжали верить в то, что им удастся сохранить прежние отношения данников для стран Юго-Восточной Азии в XIX веке, но к середине столетия ситуация стала весьма быстро меняться, даже притом, что Пекин пользовался некоторым влиянием через авторитетные китайские общины, укоренившиеся в этом районе. И напротив, в ряде уголков района (например, в Корее дальше на север) понятие нации и национальной принадлежности все активнее приживалось среди представителей элиты приблизительно в то же самое время, когда закончилась их колонизация европейскими державами. В отличие от областей Африки, например, большинство стран Юго-Восточной Азии располагало мощными элитами, пережившими процесс колонизации и в скором времени занявшимися проблемами национального самосознания своих народов. Наиболее наглядно это проявилось во Вьетнаме, где спор между националистами и иноземцами вылился практически в пятидесятилетнюю войну.

Наиболее густонаселенным, а также самым сложным с точки зрения культурного разнообразия районом выглядел архипелаг Малайи, лежащий к югу от азиатского побережья. Здесь с XIV века утвердился ислам, потеснивший прежние индуистские или буддистские царства. При не таком прямом китайском влиянии, как дальше на север, господство на политической арене осуществляли султаны своих государств, концентрировавшихся вокруг Явы и Суматры, причем индуизм до наших дней сохранялся только на острове Бали. В конце XVI и XVII столетии доминировавшим на Яве султанатом был Матарам, но его правителю предстояло соперничество с новой державой: руководство Голландской Ост-Индской компании занялось наращиванием своих торговых сообществ на упомянутых выше островах, и по примеру британских коллег приступили к колонизации областей региона ради обеспечения безопасности предельно доходного сбыта специй. В 1619 году голландцы основали город Батавия (сегодняшнюю Джакарту), и к 1800 году эта «столица» компании представляла собой процветающий урбанистический центр с преимущественно китайским населением, голландскими купцами и администраторами, но очень редкими малайцами.

Революционная пора, наступившая в конце XVIII века, наотмашь ударила по данной голландской компании, и, когда во времена Наполеоновских войн она лишилась состоятельности, голландское правительство в 1816 году передало имущество этого банкрота в распоряжение государства. Пространство новой колонии расширили практически на всю территорию нынешней Индонезии, а ее хозяйство перенаправили на обслуживание принадлежавших европейцам плантаций, на которых трудились подневольные люди, собиравшие урожай чая, каучука, табака и специй, продаваемых на европейских и североамериканских рынках, а также в сфере внутренней азиатской торговли. Пережив серию восстаний, прежде всего на Яве, голландцы после 1870 года предприняли попытку придать империализму «либеральный» вид, сделав при этом упор на просвещении коренного населения и на выхолощенной политической реформе. Но колонии оставались тем, чем им предназначалось служить с самого начала: благодатью для голландских финансистов, использовавшейся против местной оппозиции, которая к началу XX века набиралась все большей националистической ярости по примеру остальных европейцев.

Первые индонезийские националисты, почерпнув вдохновение у индийцев, точно так же отвергли новую голландскую программу, усмотрев в ней проявления патернализма и вмешательства во внутренние дела коренного народа в той же самой степени, в какой колонизаторы безмерно эксплуатировали его в прошлом. В 1908 году они создали организацию, целью которой было развитие системы национального образования. Три года спустя появилась исламская ассоциация, участники которой с самого начала проявляли враждебность в равной степени к китайским купцам и голландцам. К 1916 году они дошли до того, что попросили самоуправления в составе союза с Нидерландами. Перед этим, однако, в 1912 году удалось основать настоящую партию борьбы за независимость. Ее активисты выступили за свержение голландской власти от имени коренных индонезийцев всех этнических групп; одним из трех основателей данной партии выступил голландец, к нему примыкали все новые соотечественники. В 1916 году голландцы сделали первый шаг на пути к удовлетворению требований этих групп, предоставив некоторые парламентские права коренным жителям Индонезии.

Населявшие материк малайцы попали в колониальную зависимость от британцев, наладивших хозяйственную деятельность наподобие той, что вроде бы процветала на плантациях островов. Большое преимущество британцев заключалось в мощи Сингапура, служившего складом и торговым центром, а в XIX веке приобретавшего все большее значение для всего региона. С политической точки зрения северные малайские области принадлежали многочисленным худородным султанам, каждый из которых так или иначе поддерживал политические связи с британской короной. Поселения Малаккского пролива превратились в британскую колонию. Через эти поселения, а также через Сингапур на плантации и рудники, принадлежавшие европейцам, доставили огромное количество китайских и индийских тружеников. В начале XX века наблюдался медленный процесс централизации, в который к тому же включились принадлежащие британцам области Северного Борнео, но данный процесс осложнялся из-за того, что к 1920 году половину его населения составили жители китайского или индийского происхождения.

Направление ветра иноземного влияния в Индокитае тоже поменялось. На протяжении тысячи с лишним лет судьба Камбоджи и Лаоса сформировалась под религиозным и художественным влиянием, исходящим из Индии, но упомянем одну из стран Индокитая, намного теснее связанную с Китаем собственной культурой. Речь идет о Вьетнаме. Условно его можно разделить на три части: Тонкин на севере, Аннам в центральной области и Кохинхина на юге. У вьетнамцев издавна сложилась традиция национального самосознания, доказательством чему служит история национальных мятежей против китайского имперского влияния. Неудивительно поэтому, что именно здесь европеизация встретила самое яростное сопротивление.

Общение представителей Европы с жителями Индокитая началось с христианских миссионеров, прибывших в XVII веке из Франции (один из них изобрел запись вьетнамского языка латинскими буквами), и расправа над теми же христианами послужила оправданием французской карательной экспедиции, отправленной во Вьетнам в 1850-х годах. Тут же последовал дипломатический конфликт с Китаем, правитель которого претендовал на свой суверенитет под данной страной. В 1863 году император Аннама по принуждению уступил часть Кохинхины французам. Король Камбоджи тоже согласился на протекторат со стороны французов. Французы на этом не остановились, продолжили захваты и вызвали сопротивление со стороны народов Индокитая. В 1870-х годах французы оккупировали дельту реки Красной; в скором времени всевозможные споры привели к войне с Китаем, считавшимся там главной державой, в ходе которой подтвердилась закономерность французских захватов в Индокитае. В 1887 году они создали Индокитайский союз, с помощью которого попытались скрыть централизованный режим управления системой протекторатов. Притом что союз предназначался для сохранения власти коренных правителей (император Аннама, а также короли Камбоджи и Лаоса), целью французской колониальной политики всегда ставилась ассимиляция. Французскую культуру намечалось навязать новым французским подданным, ее верхушку – подвергнуть офранцуживанию под видом распространения модернизации и цивилизации.

Тяга французской администрации к централизации власти очень скоро позволила обнаружить, что формальная структура коренного правительства оказалась обманом. Тем самым французы против собственной воли лишали местные государственные структуры кадрового состава, не давая взамен никого из числа тех, кто пользовался поддержкой собственного народа. Такой курс грозил большими неприятностями. Напомним еще об одном важном побочном явлении французского присутствия. Французы принесли с собой свою национальную тарифную политику, послужившую тормозом индустриализации. Из-за нее предприниматели Индокитая, как и их индийские коллеги, задались следующим вопросом: ради кого существуют их страны? Более того, концепция Индокитая, считавшегося целиком частью Франции, жителей которого предстояло превратить во французов, тоже стала источником проблем. Французской администрации пришлось разбираться с парадоксом, состоявшим в том, что доступ к французскому образованию мог привести к размышлению о вдохновляющем девизе, украшавшем официальные здания и документы Третьей республики: «Свобода, равенство и братство». Наконец, французское право и понятия, посвященные собственности, разбивали структуру деревенского землевладения с передачей власти в руки ростовщиков и землевладельцев. С ростом численности народонаселения в районах возделывания риса естественно накапливался революционный потенциал.