6

Империализм и имперское правление

Управление иноземными народами и чужими землями, осуществлявшееся европейцами, наглядно свидетельствует о том, что они управляли всем миром. Вразрез с нескончаемым спором по поводу того, чем был империализм и что он представляет собой сейчас, видится полезным начать с простого понятия прямого и формального господства одних людей над другими, какими бы расплывчатыми ни казались границы прочих видов власти над зарубежным для европейцев миром. При этом не следует ждать ни вопросов, ни ответов относительно причин или побуждений, на описание которых потрачено море времени, чернил и размышлений. С самого начала наблюдалось функционирование разнообразных и подвижных причин, и далеко не все проявлявшиеся побуждения выглядели неблагоприятными или самообманом. Империализм присущ не одной-единственной эпохе, он продолжался на всем протяжении истории; не считается он чем-то особенным для отношений представителей Европы с властями прочих государств по другую сторону морей, поскольку имперское правление распространилось по суше, а также через моря. Причем кое-кто из европейцев управлял иноземцами, и кое-кто из иноземцев управлял европейцами.

Как бы то ни было, в XIX и XX веках это понятие стали чаще всего связывать с европейской экспансией, и прямое господство европейцев над остальным миром к тому времени выглядело намного более очевидным фактом, чем когда-либо прежде, особенно потому, что европейцам сопутствовала мощь индустриализации и капиталистических рынков. Притом что американские революции послужили поводом для предположения об упадке европейских империй, создававшихся на протяжении двух предшествовавших веков, в последующую сотню лет европейский империализм удалось не только сохранить, но и даже придать ему большую эффективность. Процесс этот можно разделить на два отличных друг от друга этапа, а тот, что восходит приблизительно к 1870 году, вполне можно назвать первым. Некоторые из старинных имперских держав тогда продолжали зримо увеличиваться в размере; к таким империям отнесем Россию, Францию и Великобританию. Остальные остановились в росте или начали уменьшаться, как, например, Голландская, Испанская и Португальская империи.

Российская экспансия на первый взгляд во многом напоминала американский опыт заселения Северо-Американского континента и установления господства над более слабыми соседями, а также действия британцев в Индии, но на самом деле движение русских во внешний мир представляется совершенно особым случаем. К западу от России располагались зрелые, признанные европейские государства, где было бы глупо рассчитывать на безусловные территориальные приобретения. То же самое с незначительными оговорками можно сказать о захвате турецкой территории придунайских областей, так как на них постоянно зарились прочие европейские державы, правители которых мечтали остановить продвижение русских. Русские пользовались гораздо большей свободой действий на юге и в восточном направлении; первые три четверти XIX века принесли России великие приобретения в обоих этих направлениях. Победоносная война против Персии (1826–1828 гг.) привела к учреждению российской военно-морской мощи на Каспийском море, а также к присоединению территории Армении. В Центральной Азии практически непрерывное продвижение на территорию Туркестана и к центральным оазисам Бухары и Хивы завершилось аннексией в 1881 году всего Прикаспийского региона. В Сибири энергичная экспансия сопровождалось отъемом у Китая левого берега Амура до самого моря и основанием в 1860 году русской дальневосточной столицы – города Владивостока. Чуть позже власти России отказались от своих вотчин на территории Америки, продав Аляску США на 99 лет; внешне все выглядело так, будто русский царь пожелал остаться владыкой Азии и Тихоокеанской зоны и не лезть в Америку.

Два других динамичных имперских государства данной эпохи Франция и Великобритания вели экспансию на заморских территориях. Причем многие территориальные приобретения достались британцам за счет Франции. Революционные и Наполеоновские войны в этом отношении оказывались финальными схватками великого колониального англо-французского соперничества еще XVIII века. Как в 1714 и 1763 годах, многие приобретения Великобритании в победном мире 1815 года содействовали укреплению морской мощи. Данной цели служили Мальта, Сент-Люсия, Ионические острова, мыс Доброй Надежды, Маврикий и Тринкомали (Шри-Ланка). В скором времени в Королевских ВМС начали появляться пароходы, поэтому начальникам гарнизонов баз вменили в обязанность создание запасов угля; теперь потребовались новые приобретения. В 1839 году из-за мятежей внутри Османской империи у британцев появилась возможность для захвата Адена, превращенного в базу стратегического значения на пути в Индию. Его оказалось мало. После Трафальгара ни одна держава не могла повторить такого подвига. Дело не в том, что некому было собрать ресурсы и попытаться отобрать военно-морское превосходство у Великобритании. Просто для этого потребовались бы огромные усилия. Ни одна другая страна не располагала таким числом судов или морских баз, чтобы стоило заняться борьбой с британцами за морское владычество. К тому же всем странам было выгодно иметь в наличии крупнейшую в мире торговую державу, взявшую на себя заботу об охране порядка на морях, без которого трудно было обойтись.

Военно-морское превосходство служило защите торговли, обеспечившей британским колониям участие в наиболее стремительно растущей коммерческой системе того времени. Еще до американской революции британская политика способствовала процветанию коммерческих предприятий больше, чем политика испанцев или французов. Тем самым росло благосостояние и процветание самих старинных колоний, и более поздним доминионам это тоже шло на пользу. Между тем колонии переселенцев после американской революции в Лондоне вышли из моды, их стали считать источником бед, требующих больших расходов. Все-таки Великобритания оставалась единственной европейской страной, из которой в существующие колонии отправляли новых поселенцев в начале XIX века, и жители тех колоний иногда вовлекали власти метрополии в расширение территориального правления на чужие земли.

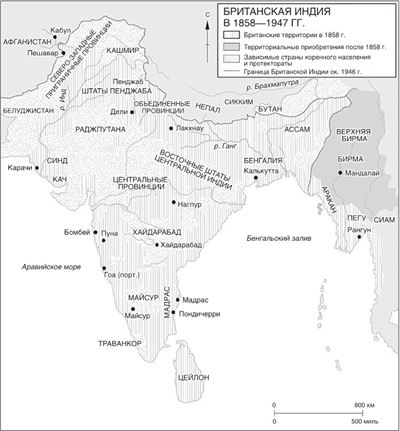

На примере некоторых территориальных приобретений (особенно в Южной Африке) можно проследить заботу в Лондоне о претворении в жизнь новой стратегии и обеспечении связи с Азией. При этом возникали весьма сложные задачи. Несомненным видится то, что после провозглашения американской независимости и «доктрины Монро» привлекательность Западного полушария как области имперской экспансии поубавилась, но происхождение изменения британского интереса к Востоку можно увидеть еще до 1783 года в открытии Южного Тихого океана и в растущей азиатской торговле. Война с Нидерландами, когда они считались французским союзником, впоследствии потребовала нового британского предприятия в Малайе и Индонезии. Но главное, следует отметить, заключалось в постоянно углубляющемся британском вовлечении в дела Индии. К 1800 году важность индийской торговли уже считалась центральной аксиомой британских коммерческих и колониальных воззрений. К 1850 году сложилось представление о том, что остальную часть Британской империи пришлось приобрести исключительно по причине стратегической привлекательности, исходящей от Индии. К тому времени расширение полного британского контроля внутри самого субконтинента было фактически завершено. Оно было и оставалось стержнем британского империализма.

На это едва ли кто-то рассчитывал или даже мог себе что-то подобное представить. В 1784 году учреждение «двойного управления» сопровождалось решениями по пресечению новых приобретений на индийской территории; опыт американского восстания послужил укреплению политики относительно новых территориальных приобретений. Все-таки при этом проблема оставалась нерешенной, так как посредством распоряжения доходами Ост-Индской компании дела завязывались на коренную администрацию. В связи с этим возникла большая как никогда важность пресечения порочной чрезмерности в поведении отдельных госслужащих, которая считалась терпимой на заре частной торговли; постепенно появилось согласие в том, что правительство Индии представляло интерес для парламента не только потому, что оно могло бы служить великим источником покровительства, но также и потому, что правительство в Лондоне несло ответственность за добросовестное управление индийцами.

Пейзаж, на фоне которого рассматривались индийские дела, постоянно менялся. Через два столетия, на протяжении которых двор Великих Моголов внушал первым купцам, посетившим их, страх и изумление, появилось презрение к тому, что при ближайшем знакомстве выглядело как отсталость, суеверие и неполноценность. Позже возникли признаки перемен несколько иного рода. В то время как победитель битвы при Плесси Роберт Клив даже не пытался говорить на каком-нибудь индийском наречии, первый британский генерал-губернатор Индии Уоррен Гастингс рассчитывал занять пост декана персидской кафедры в Оксфорде, поощрял внедрение первого в Индии печатного дела и изобретение печатного шрифта народного (бенгальского) языка. Появилось понимание большой сложности и многообразия индийской культуры. В 1789 году в Калькутте начинает выходить первый посвященный Востоку научный журнал «Азиатские исследования». Между тем на более практичном уровне управления судьи компании уже перешли к исламскому праву при рассмотрении семейных дел, касающихся мусульман, а в это время руководство налоговой службы Мадраса занималось организацией и финансированием строительства индуистских храмов и проведением праздничных мероприятий. С 1806 года диалекты индийского языка преподавали в колледже Хейлибери, принадлежащем Ост-Индской компании.

В устав этой компании периодически вносили обновления в свете изменений роли и целей англо-индийских отношений. Тем временем круг обязанностей правительства расширялся. В 1813 году положениями нового устава предусматривалось дальнейшее укрепление контроля со стороны Лондона и отменялась монополия Ост-Индской компании на торговлю с Индией. К тому времени в ходе войны с Францией британская власть распространилась на Южную Индию посредством аннексии и согласования договоров с коренными правителями, сохранившими контроль над своей внешней политикой. К 1833 году, когда снова обновили хартию на торговую деятельность, единственный крупный участок территории, находившийся за пределами прямого или опосредованного управления компании, располагался на северо-западе Индии. Аннексия провинций Пенджаб и Синд случилась в 1840-х годах, и с установлением своего господства в Кашмире британцы распространили его практически на целый субконтинент.

Ост-Индская компания к тому времени прекратила свое существование в качестве коммерческой организации и приобрела функции правительства. Из устава 1833 года изымались торговые функции (не только с Индией, но и положения, провозглашавшие монополию на торговлю с Китаем), а остальные сужали до административной роли; по нынешним представлениям получалось так, что Азия объявлялась зоной свободной торговли. Открывался путь для завершения во многом реального и символического разрыва с прошлым Индии и окончательного присоединения субконтинента к миру, тяготеющему к современным стандартам. Имя Великого Могола перестали чеканить на монетах, а персидский язык больше не использовался для составления официальных и юридических документов, что считалось жестом более чем символическим. Этим шагом не только ознаменовалось внедрение английского языка в качестве официального (причем преподавание тоже велось на английском), а к тому же нарушилось равновесие сил между индийскими общинами. Дела у овладевших английской культурой индусов пошли лучше, чем у подавляющего большинства мусульман. На субконтиненте, настолько расколотом самым причудливым образом, внедрение английского языка в качестве языка управления государством было дополнено важным решением предоставить начальное образование через просвещение на английском языке, пусть даже немногие индийцы его приобретут.

В то же время в результате проводимой в жизнь чередой генерал-губернаторов политики просвещенной деспотии начался процесс материального и нормативного совершенствования государственной системы. Прокладывали новые дороги и каналы, а в 1853 году появилась первая железная дорога. Ввели в юридическую силу своды законов. В специально образованном колледже начали подготовку английских чиновников для работы в Ост-Индской компании. Первые три университета в Индии основали в 1857 году. Существовали и прочие учебные заведения; еще в 1791 году один шотландец основал санскритский колледж в городе Бенарес (Варанаси), считавшемся Лурдом индуизма. Большая часть преобразований, постепенно происходивших в Индии, началась не в силу непосредственных решений правительства, а из-за обретения все большей свободы, предоставлявшейся тем или иным агентствам в их работе. С 1813 года прибытие миссионеров (руководство Ост-Индской компании до того времени их не пускало) послужило постепенному увеличению на родине отряда меценатов, озабоченных тем, что происходило в Индии, – часто к возмущению официальных кругов страны. Приверженцы двух основных положений на самом деле соревновались за то, чтобы заставить правительство функционировать с пользой для дела. Прагматики пытались проповедовать счастье для всех, христиане-евангелисты искали пути спасения душ. Обе группы самонадеянно считали, что они-то знали главное благо для Индии. Совместными усилиями они меняли отношение британцев к Индии по мере того, как шло время.

Свою роль к тому же сыграло появление парохода. Индия стала ближе. Больше англичан и шотландцев отправлялись туда жить и делать там карьеру. Постепенно изменилась природа британского пребывания среди индийцев. Сравнительно немного сотрудников Ост-Индской компании XVIII века соглашались на жизнь в изгнании, получать вознаграждение от коммерческих предприятий и отдыхать в обществе тех же индийцев. Они часто перенимали стиль жизни индийских господ, кто-то переодевался в индийское платье и переходил на индийский рацион питания, кто-то обзаводился индийскими женами и наложницами. Настроенные на реформы британские чиновники, вынашивавшие намерения искоренить отсталость и варварство в быту коренного населения (причем в условиях, когда убивали новорожденных девочек и практиковали сати, им было где развернуться), миссионеры, помешанные на проповеди, разлагающей всю структуру индуистского или мусульманского общества, и, прежде всего, англичанки, прибывшие ради создания уюта в Индии своим мужьям, работающим в этой стране, часто не одобряли сложившиеся традиции сотрудников «Джон компани» (разговорное название Ост-Индской компании). Они изменили характер британской общины, которая все больше отчуждалась от коренных жителей, члены ее все больше убеждались в моральном превосходстве, служившем оправданием их власти над индийцами, стоявшими на ступень ниже по культурному и нравственному развитию.

Враждебность правителей становилась все более осознанной по отношению к тем, кем они правили. Один из них одобрительно говорил о своих соотечественниках как о представителях «воинственной цивилизации» и определил их задачу как привитие основ европейской культуры народам страны, отличавшейся большой плотностью населения, в большинстве своем неграмотного, погруженного в суеверие идолопоклонства, инертного, приверженного фатализму, равнодушного практически ко всему тому, что европейцы считают жизненным злом, и предпочитающего с ним мириться, а не стараться устранить его с пути.

Такое последовательное кредо разительно отличалось от кредо англичан предыдущего века, которые целомудренно стремились в Индии только к одной-единственной цели – заработать как можно больше денег. Теперь, притом что новые законы противоречили интересам полновластного коренного населения, британцы все больше сокращали общение с индийцами; все упорнее опускали образованного индийца на низшую ступень управления государством и уходили в замкнутые, но привилегированные сферы своей частной жизни. Прежние завоеватели оказались в большей или меньшей мере поглощенными индийским обществом; британцы викторианского склада ума, благодаря современным техническим достижениям постоянно возобновлявшие свои контакты с родиной, с их уверенностью в собственном интеллектуальном и религиозном превосходстве, остались прежними и даже стали еще более надменными, какими никогда не были предыдущие завоеватели. И при этом они не могли не перенять многого у жителей Индии, о чем можно судить по разнообразному наследию, появляющемуся на английском столе перед завтраком и обедом, но при этом возникла цивилизация, противостоящая Индии, хотя исключительно английской назвать ее нельзя; понятие «англо-индиец» в XIX веке применялось не к людям смешанной крови, а к англичанам, сделавшим карьеру в Индии. Им обозначалась культурная и социальная самость.

Обособленность англо-индийского общества от Индии сделалась фактически абсолютной из-за серьезного ущерба, нанесенного британской убежденности восстаниями 1857 года, названными Индийским мятежом (сипаев). По существу, они послужили цепной реакцией в виде бунтов, начавшихся мятежом солдат-индуистов, которые опасались осквернения через прикосновение к новому типу винтовочных патронов, завернутых в бумагу, смазанную коровьим жиром. Здесь любая деталь представляет большое значение. По большому счету то восстание послужило самопроизвольной реакцией части индийского общества на навязанную ему модернизацию. У коренных правителей, и мусульман и индуистов, постоянно нарастало раздражение, причем все они без различия по расовым и религиозным признакам сожалели об утрате собственных привилегий и мечтали о шансе на возвращение независимости; тем более британцев в Индии поселилось совсем немного. Но ответ на мятеж тех немногих белых людей оказался стремительным и безжалостным. С помощью лояльных индийских солдат британцы подавили все восстания, хотя мятежники успели устроить резню британских пленников, а английский гарнизон при городе Лакхнау на территории повстанцев находился в течение нескольких месяцев в осаде.

Тот мятеж сипаев и его подавление стали большими бедствиями для Британской Индии, хотя не судьбоносными. Ничего особенного не произошло из-за того, что британцы наконец-то формально покончили с империей Великих Моголов (мятежники в Дели провозгласили последнего императора этой династии своим вожаком). Точно так же ничего не случилось после разгрома, как его назвали позже индийские националисты, движения национального освобождения, конец которого считался в Индии настоящей трагедией. Как и многие прочие эпизоды, считающиеся важными в процессе создания наций, мятежу сипаев предназначалась роль мифа и вдохновляющего примера; то, чем его начали считать позже, выглядело намного важнее того, чем он был на самом деле, – беспорядочными выступлениями противников переселенцев, то есть нативистов. Его главное проявление состояло в нарастании дистанции и недоверия между британцами и индийцами, а также, по нарастающей, между мусульманами и индуистами в Индии, причем те и другие начали видеть в противной стороне инструмент в руках британских правителей. Немедленно и институционально тот мятеж сипаев к тому же ознаменовал целую эпоху, так как им закончилось правление Ост-Индской компании. Генерал-губернатором теперь стал наместник королевы, подчинявшийся британскому кабинету министров. Эта структура служила основой британской власти в Индии на протяжении девяти десятков лет.

Мятеж сипаев тем самым послужил изменению индийской истории, но только в той мере, что еще надежнее сориентировал ее в направлении, уже уготованном индийцам заранее. Еще один факт, выглядевший революционным для Индии, отличался замедленными темпами проявления. Он заключался в процветании экономической связи с Великобританией в XIX веке. Корнем британского присутствия на субконтиненте считалась коммерция, и она продолжала определять его судьбу. Первое крупное событие заключалось в том, что Индия стала фактической базой для китайской торговли. Мощнейшая ее экспансия произошла в 1830-х и 1840-х годах, когда по ряду причин доступ к Китаю намного упростился. Все происходило приблизительно в то же самое время, когда наблюдался стремительный рост ввоза британских товаров в Индию, особенно текстиля. Так что ко времени мятежа сипаев уже сложился большой индийский коммерческий интерес, который предусматривал намного больше англичан и английских торговых домов, чем когда-либо наблюдалось при старой Ост-Индской компании.

Судьба англо-индийской торговли теперь определялась общим наращиванием британского мирового производственного превосходства. Суэцкий канал в огромной степени послужил снижению расходов на доставку товара в Азию. К концу столетия объем британской торговли с Индией увеличился в четыре с лишним раза. Позитивный эффект ощущался в обеих странах, но решающим он представлялся в Индии, где власти тормозили индустриализацию, которая, возможно, пошла бы быстрее без соревнования с британцами. Как ни парадоксально, но рост торговли послужил замедлению процесса модернизации Индии и отчуждению ее народа от его собственного прошлого. Однако не следует забывать о роли прочих факторов. К концу столетия структура, обеспеченная британской властью в Индии, и стимул сопутствующих культурных влияний уже сделали неизбежным появление существенно измененной Индии будущего.

Ни одной другой стране в начале XIX века не удалось настолько расширить свои имперские владения, как Великобритании, но французы тоже сделали существенные территориальные дополнения к империи, оставленной в 1815 году. На протяжении следующей половины столетия интересы властей Франции просматриваются повсеместно (например, в Западной Африке и Южной Тихоокеанской зоне), но первый четкий сигнал по поводу возрождения французского империализма поступил из Алжира. Вся Северная Африка открылась для имперской экспансии европейских хищников из-за разложения там формального господства османского султана. Непосредственно южным и восточным средиземноморским побережьям угрожало расчленение турецкого наследия. Французская заинтересованность в данном районе планеты выглядела совершенно естественной; она появилась во времена великого расширения торговли этой страны с Левантом в XVIII веке. Но более точным ориентиром следует считать военную экспедицию французов в Египет при Бонапарте в 1798 году, из-за которой поднялся вопрос османского наследия за пределами Европы.

С завоеванием Алжира французами в 1830 году начался период политической неопределенности. Последовала целая серия войн не только с коренными жителями Алжира, но и с султаном Марокко, продолжавшихся до 1870 года, когда покорился народ практически всей страны. После этого созрели вроде бы все условия для нового этапа экспансии, ведь французы как раз тогда обратили свое внимание на Тунис, король которого в 1881 году согласился на французский протекторат. В обе этих некогда зависимые от османов страны теперь стали равномерным потоком прибывать европейские переселенцы, причем не только из Франции, но и из Италии, а чуть позже – из Испании. В результате в нескольких городах появились многочисленные колонии переселенцев, усложнивших задачу французского управления заморскими территориями. Прошло то время, когда африканских алжирцев можно было просто истребить, как это сотворили европейцы с ацтеками, американскими индейцами или австралийскими аборигенами. Алжирское общество в любом случае выглядело более стойким, сформированным в горниле исламской цивилизации, когда-то выстоявшей в суровой борьбе с христианским миром. Тем не менее алжирцы пострадали, причем особенно сильно от введения земельного права, послужившего разрушению их традиций в сфере землепользования и обнищанию хлебороба, подвергшегося всем ударам рыночной экономики.

На восточной оконечности африканского побережья национальное пробуждение в Египте обеспечило появление там первого за пределами европейского мира великого соответствовавшего историческому моменту национального вождя Мохаммеда Али, названного паша Египта. Ориентируясь на Европу, он стремился заимствовать оправдавшие себя там воззрения и приемы и одновременно отстаивал собственную самостоятельность в качестве султана. Когда султан позже призвал его на помощь ради подавления греческой революции, Али попытался в качестве награды за свою услугу захватить Сирию. Такая угроза территориальной целостности Османской империи вызвала международный политический тупик 1830-х годов, до выхода из которого французы взяли сторону паши. Им в этом деле ничего не досталось, но в последующем французских политиков продолжали интересовать Левант и Сирия тоже, и их интерес принес конечные плоды в виде краткосрочного учреждения в этой области французского присутствия в XX веке.

Ощущение, будто власти Великобритании и Франции прекрасно воспользовались представившимися им в начале XIX века возможностями, можно с полной уверенностью назвать одной из причин попыток правителей остальных держав повторить их пример начиная с 1870 года и позднее. Но завистливое подражание служит далеко не исчерпывающим объяснением непривычной торопливости, проявленной теми, кто поднял так называемую империалистическую волну XIX столетия. Без учета Антарктиды и Арктики к 1914 году свободных от европейского флага или не заселенных европейцами стран оставалось меньше одной пятой части поверхности Земли; и на этой небольшой части планеты настоящей самостоятельностью обладали только Япония, Эфиопия и Сиам (Таиланд). По поводу того, как все это случилось, разгораются большие споры. Ясно, что один из ответов заключается в примитивной инерции накопленных сил. Европейская гегемония становилась все более неотразимой из-за того, что опиралась на собственную военную мощь. Теория и идеология империализма представляли собой до известной степени примитивное рациональное обоснование применения той военной мощи, которая как-то вдруг оказалась в распоряжении правителей европейского мира.

Политическая ситуация в Европе совершенно определенно поощряла гонку за приобретение новых колоний. С выходом на арену двух новых основных европейских игроков в лице Германии и Италии соперничество между европейскими державами поднялось на новый уровень. Притом что подавляющее большинство правителей понимало практическую бесполезность с точки зрения пополнения казны, приобретения новых территорий, скажем, в Центральной Африке, никому не удавалось уйти от соблазна псевдодарвинистского представления о том, будто соревнование за обладание землей приравнивается к состязанию за светлое будущее: если власть откажется действовать здесь и сейчас, то она рискует безнадежно отстать в борьбе за выживание. Соревнования за обладание передовыми достижениями в сфере техники и организации колонии к тому же превратились в измеритель современности и доказательство зрелости переживающей период экспансии культуры.

Технические достижения обеспечивали практические преимущества их обладателям. Поскольку медики начали находить средства обуздания тропической инфекции, а паровые моторы обеспечивали ускорение транспортировки, упростилась задача учреждения постоянных баз в Африке и проникновения в ее глубинные районы; потенциальные возможности этих районов долгое время будили интерес исследователей, но их освоение начало выглядеть задачей, стоящей с 1870-х годов. Тогдашний научно-технический прогресс обеспечил возможность и привлекательность распространения европейского правления, через которое можно было стимулировать торговлю с инвестициями. Те надежды, что пробудились из-за такого рода иллюзий, часто оказывались ничем не обоснованными и оборачивались большими разочарованиями. Как бы ни манили «ждущие освоения вотчины» в Африке (как один британский государственный деятель образно, но без знания дела назвал их) и сколь бы привлекательным ни казался обширный рынок потребительских товаров, представленный нищими миллионами жителей Китая, наиболее выгодными клиентами и торговыми партнерами одних индустриальных стран по-прежнему оставались другие индустриальные страны. Бывшие или существующие колонии привлекли больше зарубежных капитальных вложений, чем новые приобретения. Однозначно самая большая часть британских денежных средств, инвестированных за границей, шла в США и Южную Америку; французские инвесторы предпочитали Россию Африке, а немецкие деньги текли в Турцию.

С другой стороны, многих частных лиц воодушевляли на подвиги как раз экономические расчеты. Из-за них имперская экспансия всегда заключала в себе фактор случайности, из-за которого общие выводы становятся задачей предельно сложной. Первопроходцы, купцы и искатели приключений множество раз предпринимали шаги, из-за которых правительствам, охотно или не слишком, приходилось захватывать новые территории. Они часто становились народными героями, так как тогдашняя самая активная фаза европейского империализма совпала по времени с мощной активизацией участия простолюдинов в общественных делах. Через приобщение к периодической прессе, участие в выборах и уличных мероприятиях народные массы обретали вкус к политике, в которой среди прочего упор делался на имперском соревновании как форме национального соперничества. Новая подешевевшая пресса часто потворствовала этому соперничеству через придание драматического вида освоению новых земель и ведению колониальных войн. Кое-кто к тому же рассчитывал на то, что социальное недовольство масс можно как-то успокоить через обсуждение успехов в сфере продвижения собственного национального флага на новые территории, даже когда специалисты прекрасно себе представляли грядущие последствия: экспансия ничего не сулит народу, кроме новых расходов.

Объяснить все одним только цинизмом трудно, когда речь идет о тяге к наживе. Идеализм, которым вдохновлялись некоторые из империалистов, конечно же утешал совесть многих. Люди, полагавшие себя носителями истинной цивилизации, считали своей обязанностью править другими народами ради их же блага. Своим знаменитым стихотворением Р. Киплинг призывал американцев взять на себя Бремя Белого человека, а не награбленное им добро.

Таким образом, после 1870 года множество разнообразных элементов переплелось в контексте изменения международных отношений, диктовавших собственную логику всем колониальным делам. Особых подробностей в этой сфере не требуется, хотя две навязчивые темы обращают на себя внимание. Во-первых, считавшаяся единственной действительно глобальной имперской державой Великобритания чаще других стран становилась участницей ссор по поводу колоний, ведь ее вотчины обнаруживались повсюду. Главные тревоги англичан, как никогда раньше, связывались с Индией; об этом можно судить по приобретению африканской территории ради предохранения прежнего маршрута в обход мыса Доброй Надежды и нового через Суэц, а также частым тревогам в связи с угрозами для земель, служивших северо-западным и западным спуском Индии к океану. Между 1870 и 1914 годами осложнения за пределами Европы, потребовавшие вооруженного вмешательства Великобритании, возникли из-за поползновений русских в Афганистане и попытки французов утвердиться в верховье Нила. Британских сановников к тому же сильно встревожили проникновение французов в Западную Африку и Индокитай, а также влияние русских в Персии.

Эти факты указывают на вторую неизбывную тему. Притом что правители европейских стран спорили относительно происходящего за морями на протяжении 40 лет или около того и пусть даже Соединенным Штатам пришлось вступить с одной из них (Испанией) в войну, разделение великими державами лежащего за пределами Европы мира выглядело на удивление мирным. Когда в 1914 году в конечном счете началась Первая мировая война, три страны – Великобритания, Россия и Франция, власти которых больше всего ссорились друг с другом из-за имперских трудностей, окажутся на одной стороне фронта; конфликт в том случае вышел отнюдь не из-за заморских колониальных разногласий. Только один раз после 1900 года, то есть в Марокко, на самом деле возникла реальная опасность войны в результате спора по поводу земли за пределами Европы между двумя европейскими великими державами. Интрига здесь заключалась не в споре относительно колонии, а в том, решатся ли немцы на принуждение французов, притом что существует опасность, что за них вступятся остальные европейцы. Ссоры по поводу территорий за пределами Европы до 1914 года, как кажется, фактически послужили конструктивному отвлечению внимания от более опасного соперничества внутри самой Европы; эти ссоры могли содействовать предохранению европейского мира от многих бед.

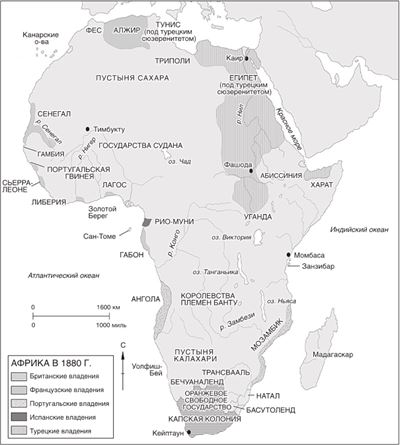

Имперское соперничество обладало собственной инерцией. Когда одной из держав доставалась новая концессия или колония, практически всегда власти остальных держав видели в этом повод добиться чего-то большего. В этом смысле империалистическая волна выглядела подпитывающим самое себя явлением. К 1914 году самые зрелищные результаты можно было наблюдать в Африке. Деятельность первопроходцев, миссионеров и участников кампании по отмене рабовладения в начале XIX века вселила в людей веру в то, что распространение европейского правления на Черный континент обусловлено стремлением к просвещению и исключительно человеколюбием, то есть фактически влечет за собой приобщение к благам цивилизации. За несколько веков ведения торговли с африканских побережий все прекрасно поняли, что необходимые товары можно приобрести во внутренних районах континента. Белое население Капской провинции все глубже продвигалось во внутренние районы (часто из-за недовольства буров британскими властями). Такого рода факты составляли взрывоопасную смесь, детонация которой случилась в 1881 году, когда британцы направили свои войска в Египет спасать его правительство от участников националистической революции, успех которых (как они боялись) мог бы угрожать безопасности Суэцкого канала. Тлетворное влияние европейской культуры (именно такое определение взяли на вооружение египетские националисты) тем самым коснулось очередного этапа заката Османской империи, в состав которой все еще входил Египет, и послужило началом пресловутой «схватке за Африку».

Британцы надеялись не задерживать своих солдат в Египте; в 1914 году они все еще находились там. Британские чиновники к тому времени фактически взяли на себя управление страной, тогда как в южном направлении англо-египетская власть глубоко продвинулась на территорию Судана. Между тем западные провинции Турции в Ливии (Триполитанию и Киренаику) отхватили итальянцы (которые чувствовали себя несправедливо отторгнутыми от Туниса французским протекторатом), Алжир числился французским, и французы к тому же пользовались полной свободой рук в Марокко, кроме тех областей, где утвердились испанцы. К югу от Марокко до мыса Доброй Надежды береговую линию полностью поделили между собой британцы, французы, немцы, испанцы, португальцы и бельгийцы, за исключением разве что обособленной черной республики Либерии. Безлюдные просторы Сахары числились французскими, им же принадлежал бассейн реки Сенегал и практически вся северная сторона бассейна реки Конго. На остальной части этого бассейна закрепились бельгийцы, и в скором времени здесь обнаружили самые богатые полезными ископаемыми недра Африки. Дальше на восток британские территории простирались от мыса Доброй Надежды до Родезии (Зимбабве) и границы Конго. На восточном побережье их отделяла от моря Танганьика (Танзания, принадлежавшая немцам) и португальская Восточная Африка. От кенийского порта Момбаса пояс британской территории тянулся через Уганду к границам Судана и к истокам великого Нила. Сомали и Эритрея (находившиеся в британских, итальянских и французских руках) обособляли Эфиопию, остававшуюся единственной, кроме Либерии, африканской страной, все еще независимой от европейских правителей. Правитель этого древнего, причем христианского африканского государства единственный в XIX веке смог предотвратить угрозу колонизации собственной страны тем, что нанес поражение итальянской армии в битве при Адуа в 1896 году. Остальные африканцы не располагали силой для сопротивления, как в этом можно убедиться по следующим фактам: французы подавляли алжирское восстание в 1871 году, португальцы усмиряли (с известными трудностями) массовое движение сопротивления в Анголе в 1902 году и снова в 1907 году, британцы разгромили зулусов и матабеле, и самое страшное случилось во время немецкой резни гереро в Юго-Западной Африке в 1907 году.

Такое колоссальное навязывание европейской власти, по большей части случившееся после 1881 года, полностью поменяло ход африканской истории. Оно считается самым важным нововведением после прихода на континент ислама. Модернизация пришла в Африку, когда удалось утрясти все вопросы, обсуждавшиеся с европейскими посредниками, связанные со случайными открытиями и касающиеся деятельности колониальных властей. За счет подавления межплеменных войн и внедрения элементарного медицинского обслуживания в ряде областей удалось обеспечить мощный прирост народонаселения. Как и в Америке несколькими столетиями раньше, переход на возделывание новых зерновых культур позволил накормить больше народу. Как бы то ни было, представители разных колониальных режимов оказывали на коренное население весьма своеобразное культурное и экономическое влияние. Еще долго после ухода колониалистов можно будет наблюдать большие различия между странами, где пустили корни, скажем, французские способы управления или британская судебная практика. По всему континенту африканцы находили новые способы занять себя делом, узнавали о европейском стиле жизни через европейские школы, службу в колониальных полках, видели разные аспекты в образе жизни белого человека, вызывавшие восхищение или ненависть, которые теперь определяли их собственную жизнь. Даже когда, как это наблюдалось в ряде британских вотчин, большое внимание уделялось налаживанию управления обществом посредством привычных им учреждений, эти учреждения функционировали в совершенно новой социальной среде. Племенные и местные объединения должны были играть свою роль дальше, но они все больше противоречили сути новых структур, возникших при колониализме и оставленных в наследство независимой Африке. Христианское единобрачие, предпринимательские качества и новые знания (путь к которым открывался благодаря знанию европейских языков, считавшемуся важнейшим из всех культурных приобретений) все вместе способствовали формированию нового самосознания и повышенного индивидуализма. Под влиянием всех этих факторов в XX веке появится новая африканская правящая верхушка. Империализм определил судьбу Африки в большей степени, чем судьбу любого другого континента.

Европа же, наоборот, от африканской авантюры изменилась не очень заметно. Определенную важность представляло то, что европейцы получили возможность прибрать к рукам наиболее доступные источники богатства, но все-таки одной только Бельгии достались африканские ресурсы, на самом деле изменившие ее национальное будущее. Иногда, приходится это признать, освоение Африки пробуждало политическое сопротивление в самих европейских странах; речь идет не просто об осуждении конкистадоров, чей опыт пытались повторить искатели приключений конца XIX века. Печально известным примером служит правление бельгийского короля Леопольда в Конго и принудительный труд в Португальской Африке, но можно назвать многочисленные места, где природные ресурсы Африки, как людские, так и материальные, безжалостно использовались или грабились европейцами ради барышей, причем при попустительстве имперских властей. В скором времени из-за всего этого возникло движение за освобождение колоний. Власти ряда стран призывали африканцев солдатами в свои армии. В Европе одни только французы рассчитывали использовать их ради пополнения своих рядов, по численности уступавших немцам. Власти некоторых стран надеялись на отъезд в колонии переселенцев, что позволило бы ослабить остроту социальных проблем, но условия, открывавшиеся в Африке для проживания европейцев, нравились далеко не всем и не везде. Образовалось два крупных объединения белого населения на юге Африки, и позже британцы начнут заселять колонии Кении и Родезии, где нашлись земли, подходящие для белых фермеров. Кроме этого, европейцы селились в городах Французской Северной Африки, а в Анголе увеличивалась община португальских плантаторов. Надежды, возлагавшиеся на Африку как на территорию исхода лишних итальянцев, не оправдались, немецких переселенцев так же оказалось совсем немного, и практически все они по прошествии времени возвращались на родину. Из некоторых европейских стран, конкретно России, Австрии, Венгрии и Скандинавских стран, в Африку не переселился фактически никто.

Понятно, что судьба империализма в XIX столетии определялась далеко не одной только Африкой. Страны бассейна Тихого океана подверглись не такому радикальному дроблению, как страны Африки, но в конечном счете среди местных островных народов тоже не осталось ни одного независимого политического объединения. К тому же наблюдалось мощное расширение британских, французских и русских вотчин на территории Азии. Французы закрепились в Индокитае, британцы – в Малайе и Бирме, которые они прихватили ради обороны подходов к Индии. Король Сиама сохранил независимость своей страны потому, что такое положение устраивало обе державы, нуждавшиеся в некотором буфере между собой. Британцы к тому же утверждали свое превосходство через отправку экспедиции на Тибет, причем опять же дело касалось сохранения индийского спокойствия. Львиная доля всех этих областей, как и большая часть зоны русской сухопутной экспансии, формально находилась под властью китайского сюзерена. Судьба их народов, считавшихся подданными обветшавшей Китайской империи, напоминает судьбу подданных прочих отживших свое империй, таких как Османская, Марокканская и Персидская, власть которых подверглась разложению под влиянием европейцев, хотя во всемирной истории ей принадлежит достойная роль. В какой-то момент все выглядело так, что вслед за растаскиванием Африки наступит европейская схватка за Китай. По этому поводу все-таки удобнее рассуждать в другом месте. Здесь же достаточно будет отметить то, что империалистическая волна в сфере китайского влияния, как и в бассейне Тихого океана, значительно отличалась от империалистической волны в Африке участием в ней Соединенных Штатов Америки.

Американцы никогда не чувствовали себя в своей тарелке и не верили в имперские предприятия, если они проводились за пределами континента, который они долгое время считали дарованным им самим Богом. Даже в самом откровенном виде империализм для граждан США приходилось прикрывать, маскировать и гримировать практически до неузнаваемости, чего никогда не требовалось в Европе. Само образование Соединенных Штатов Америки является триумфом восстания против имперской власти. Конституцией США не предусматривалось управление колониальными владениями, и постоянную сложность представляло определение по конституции положения территорий, которые нельзя было назвать находящимися на пути к формированию полной собственной государственности, уже не говоря о посторонних народах, оказавшихся под американской властью. Однако в территориальной экспансии Соединенных Штатов XIX века совсем трудно было найти хоть что-то, отличавшее ее от империализма, причем американцы могли не обнаружить такую тонкость, когда придумали формулировку «предначертание судьбы» (политическая доктрина середины XIX века об избранности американского народа). Откровеннейшие примеры принесла война 1812 года против британцев и обращение с мексиканцами в середине XIX века. Но не следует забывать о выселении индейцев с их родной земли и результатах выполнения определяющих положений «доктрины Монро».

Сухопутная экспансия Соединенных Штатов Америки завершилась в 1890-х годах. Поступило распоряжение об отмене всех постоянных границ между поселениями, находившимися во внутренних районах республики. В этот момент экономический рост потребовал значительного повышения внимания к влиянию деловых кругов на министров американского правительства, иногда выражавшегося в форме экономического национализма и высоких защитных тарифов. Носители некоторых из этих интересов обращали внимание американского общества на заграницу, особенно на Азию. Кое-кто высказывал опасения в том, что США грозит отстранение от торговли с азиатскими странами волей европейских держав. На кону оказались давно налаженные связи (первый американский дальневосточный отряд кораблей отправили в поход приблизительно в 1820-х годах), ведь со стремительным увеличением народонаселения Калифорнии наступала эпоха больших надежд на Тихий океан. Продолжавшиеся полвека разговоры о канале поперек Центральной Америки тоже достигли переломного момента в конце XIX века; они стимулировали интерес к доктринам стратегов, предположивших, что для сохранения в силе «доктрины Монро» США может понадобиться военный флот на Тихом океане.

Все эти течения образовали взрывную экспансию, по сей день остающуюся уникальным примером американского заморского империализма, так как на то время американцы отказались от всех традиционных пут, способных ограничить для них территориальные приобретения далеко за пределами США. Начала всего лежат в раскрытии настежь дверей Китая и Японии для американских купцов в 1850-х и 1860-х годах, а также в разрешении участия британцев и немцев в деятельности администрации Самоа (где военно-морская база, приобретенная в 1878 году, осталась собственностью Соединенных Штатов). Затем последовали два десятилетия усиливавшегося вмешательства в дела королевства Гавайев, на территорию которого с 1840-х годов распространялся вашингтонский протекторат. Там в большом количестве обосновались американские купцы и миссионеры. Великодушное попечительство гавайцев в 1890-х годах сменилось попытками аннексировать их территорию в пользу США.

Вашингтонские стратеги уже имели опыт использования бухты Пёрл-Харбор в качестве военно-морской базы, но им пришлось высадить на Гавайях своих морских пехотинцев, когда там случилась революция. В конечном счете американские власти пошли на уступки силам, приведенным в движение переселенцами, и в 1898 году провозглашенную было Гавайскую республику приняли в состав Соединенных Штатов Америки.

В том году в результате таинственного взрыва на борту в гавани Гаваны погиб американский крейсер «Мэн». Его гибель послужила поводом для войны с Испанией. Фоном для нее стали одновременно затянувшиеся испанские неудачи в организации военного переворота на Кубе, где четко обозначались крупные интересы американских деловых кругов, и укрепляющееся осознание важности Карибского региона для будущего, когда появится канал через перешеек Американского континента. В Азии американская помощь предоставлялась еще одному повстанческому владычеству на Филиппинах. Когда испанцев в Маниле сменили американские правители, мятежники повернули оружие против своих бывших союзников, и с этого момента началась партизанская война. Так наступила первая фаза долгого и трудного процесса избавления Соединенных Штатов от их первой азиатской колонии. Представители одной за другой администрации в Вашингтоне продолжали заявлять, будто народ Филиппин все еще не готов к независимости; их свободой, утверждали тогдашние политики, воспользуются правители других держав, и поэтому для пользы дела войска Соединенных Штатов с архипелага забирать никак нельзя. В Карибском море как раз Соединенным Штатам принадлежит заслуга в завершении долгой истории Испанской империи в Южной и Северной Америке. Пуэрто-Рико перешло в распоряжение американцев, а Кубе ее независимость досталась на условиях, по которым она превращалась в доминион США. Американские войска вернулись для оккупации этого острова в соответствии с согласованными условиями с 1906 по 1909 год и снова в 1917 году.

Так выглядела прелюдия к последнему крупному событию в этой волне наступления американского империализма. Сооружение канала на перешейке Американского континента обсуждалось с середины XIX века, а с завершением прокладки Суэцкого канала укрепилась вера в реализацию самого проекта. Американские дипломаты согласовали обходные пути для возможного препятствия в виде британского участия; внешне все шло весьма гладко до тех пор, пока в 1903 году не возникла досадная помеха: колумбийцы отказались от соглашения о покупке зоны канала у Колумбии. В Панаме, по территории которой должен был пролегать канал, устроили революцию. Американцы предотвратили ее подавление колумбийским правительством, и появилась новая Панамская республика, власти которой со всей щедростью отблагодарили США необходимой территорией вместе с правом на вмешательство в собственные дела ради поддержания порядка. Теперь можно было приступать к намеченному делу, и долгожданный канал открыли в 1914 году. Возможность быстро перегонять суда из одного океана в другой сыграла громадную роль в изменении американской военно-морской стратегии. Тут же наступило время для «дополнения» «доктрины Монро», предложенного президентом Теодором Рузвельтом; когда зона канала превращается в ключ к морской обороне Западного полушария, появляется потребность в надежном предохранении стабильных правительств в странах Карибского бассейна и господства там США. В скором времени американцы продемонстрировали невиданную доселе энергию при вмешательстве в их внутренние дела.

Хотя побуждения и методы отличались, так как на новых территориях фактически отсутствовали какие-либо постоянные американские поселения, действия вооруженных сил Соединенных Штатов можно рассматривать в качестве последнего этапа большого захвата чужих территорий, предпринятого европейскими народами. Практически все они, кроме южных американцев, приняли участие в захвате чужого добра; даже жители Квинсленда попытались совершить аннексию Новой Гвинеи. К 1914 году над третью поверхности суши на нашей планете развевались два флага – Соединенного Королевства и России (хотя какую часть территории России следует считать колониальной, а какую метрополией, на Западе никто сказать не может). По меркам, под которые Россия никак не подпадает, в 1914 году Соединенному Королевству за пределами его собственных границ подчинялось 400 миллионов человек, Франции – больше 50 миллионов, а Германии с Италией – приблизительно по 14 миллионов каждой. Так выглядело невиданное в истории человечества сосредоточение формальной власти в распоряжении очень немногих жителей нашей планеты.

К тому времени, следует отметить, уже появились признаки того, что империализм за морями утратил поступательную инерцию. Китай на удивление туго поддавался внешнему управлению, а делить больше было нечего, хотя немцы и англичане обсуждали возможность расчленения в свою пользу Португальской империи, которой уже явно светила судьба империи Испанской. Наиболее подходящей областью, остававшейся в распоряжении европейского империализма, выглядела дряхлеющая Османская империя, и ее расползание казалось неизбежным, когда итальянцы в 1912 году захватили Триполи, и балканская коалиция, сформированная против Турции, в следующем году отняла у нее все, что еще оставалось на ее европейских территориях. Такая перспектива совершенно определенно обещала столкновения между великими державами, как при разделе Африки; на кону для них будет стоять гораздо больший куш.

Назад: 5 Европейское мировое господство

Дальше: 7 Азиатские метаморфозы