Книга: Мировая история

Назад: 3 Политические перемены: Новая Европа

Дальше: 5 Европейское мировое господство

4

Политические перемены: Англосаксонский мир

К концу XIX века в сфере европейской цивилизации образовалось некое внешне вполне различимое квазиобъединение Соединенного Королевства Великобритании, историческая судьба которого определилась событиями на Европейском континенте. В состав его англосаксонского мира включались разраставшиеся британские общины в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке (первые и последние к тому же содержали прочие важные национальные элементы), а стержнем этого мира служили две великие атлантические нации, одна из которых числилась в Европе величайшей мировой державой XIX века, а вторая – величайшей в мире державой века следующего. Настолько много народу в Британии и США считало выгодным для себя указывать на свое отличие друг от друга, что вполне легко можно упустить из виду, насколько много общего молодое Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки имели на протяжении практически всего XIX столетия. Притом что Соединенное Королевство считалось монархией, а Соединенные Штаты Америки числились республикой, народы обеих этих стран избежали увлечения сначала абсолютистскими и затем революционными течениями континентальной Европы. Конечно же политика англосаксов в XIX столетии изменилась практически так же радикально, как политика властей остальных стран. Но при этом политика англосаксов менялась под воздействием совсем иных политических сил, чем действовали на континентальные государства, и совсем иным образом.

Сходство возникло потому, что при всех различиях общего у двух этих стран имелось больше, чем обычно признавали их народы. Одним из аспектов их занимательных отношений следует назвать то, что американцы все еще могли без тени смущения называть Англию своей родиной. Главным в Соединенных Штатах на протяжении долгого времени считалось наследие английской культуры и языка; переселение из остальных европейских стран приобрело подавляющий масштаб только лишь во второй половине XIX века. Притом что к середине того века многие американцы – возможно, их большинство – уже приобрели примесь крови прочих европейских наций, тон в американском обществе давно установили представители британской породы европейцев. Вплоть до 1837 года у всех американских президентов фамилия звучала на английский, шотландский или ирландский манер (следующий носитель такой фамилии появится в 1901 году, и до настоящего момента таких фамилий можно назвать всего лишь пять).

Возникшие после отмены колониальных отношений проблемы вызывали иногда сильные эмоции (сохранявшиеся на протяжении длительного периода истории) и всегда сложные чувства в отношениях между США и Соединенным Королевством. Но чувствами эти отношения далеко не ограничивались. Двусторонние отношения покрылись густыми порослями экономических завязок. Далеко не истощившаяся (как все боялись) после провозглашения независимости США коммерция между этими двумя странами стала укрепляться снова и снова. Английские капиталисты сочли США привлекательным местом для вложения своих капиталов даже после повторных и неудачных экспериментов с облигациями обанкротившихся штатов. Британские деньги мешками вкладывали в американские железные дороги, банковское обслуживание и страхование. Между тем правящие верхушки этих двух стран испытывали по отношению друг к другу одновременно восхищение и отвращение. Кое-кто из англичан отпускал едкие замечания по поводу грубости и неотесанности стиля американской жизни, зато остальные восхищались этой жизнью, пронизанной практически животной энергией, верой в будущее и свои возможности; американцам же доставляло известную трудность, когда речь шла о примирении с монархией и наследственными титулами, но они при этом стремились познать захватывающие тайны английской культуры и общества.

Более поразительным моментом, чем огромные различия между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, считалось то общее, что виделось с точки зрения населения континентальной Европы. Прежде всего, в обоих этих государствах находились возможности для сочетания либеральной и демократической политики с захватывающими достижениями в сфере обогащения государства и укрепления власти. Все это у них получалось при совершенно разных обстоятельствах, но по крайней мере один фактор был общим: обособленность. Великобританию от Европы отделяет Канал, а Соединенные Штаты целый Атлантический океан. Сложившейся физической отдаленностью США долгое время маскировалась от европейцев потенциальная сила молодой республики и огромные возможности, ждущие ее на западе, освоение которых должно стать величайшим достижением американского национализма. При заключении мирного договора в 1783 году британцы предохранили пограничные интересы американцев таким способом, чтобы обеспечить период мощной экспансии Соединенных Штатов; загадкой оставалось только, насколько далеко зайдут американцы и какие еще державы присоединятся к процессу. Следует обратить внимание любезного читателя на большое невежество американцев в области географии. Никто из них не знал наверняка, что ждет их на западной половине континента. На освоение американцами обширных территорий к востоку от горных кряжей потребуется не одно десятилетие экспансии. К 1800 году Соединенные Штаты Америки казались ее гражданам по большому счету заселенным районом атлантического побережья и долины Огайо.

Если с самого сначала их политические границы обозначались весьма приблизительно, то причину следует искать в отношениях с Францией, Испанией и Соединенным Королевством. При всем этом при наличии решения приграничного спора всегда можно организовать практическое обособление соседа, так как единственные прочие интересы, способные затронуть американцев в отношениях с зарубежными странами, состояли, с одной стороны, в торговле и защите сограждан за границей и, с другой стороны, вмешательстве иноземцев в дела Соединенных Штатов. Французская революция вроде бы на какой-то момент показалась шансом для вмешательства иноземцев и вызвала некий спор, но на заре молодой республики американскую дипломатию занимали проблемы границ и торговли. Эти границы и торговля к тому же будоражили мощные и зачастую раскольные или потенциально раскольные силы во внутренней политике США.

Американская тяга к тому, чтобы держаться подальше от совместных дел с внешним миром, уже просматривалась в 1793 году, когда беды французской революционной войны заставили власти США выпустить Прокламацию нейтралитета и предупредить американских граждан о подсудности их участия в англо-французской войне с рассмотрением уголовных дел в американских судах. Уклон американской политики, уже проявленный в данной прокламации, получил свою классическую формулировку в 1796 году. Во время выступления Дж. Вашингтона с «прощальным обращением» к своим «друзьям и соотечественникам», когда подходил к концу его второй срок на президентском посту, он избрал толкование целей и методов, которые предстояло воплотить республиканцам во внешней политике, чтобы глубоко повлиять одновременно на грядущих американских государственных деятелей и на национальную психологию. По прошествии долгого времени в словах Дж. Вашингтона нас поражает их преимущественно отрицательный и пассивный тон. «Важнейшим правилом поведения для себя, – начал он свою речь, – в отношениях с зарубежными государствами следует считать расширение наших коммерческих отношений с ними при максимальном сокращении связей политических… Европейцы преследуют ряд главных интересов, – продолжил он свое обращение, – не имеющих к нам ни малейшего отношения или весьма отдаленное отношение… Мы со своей отстраненностью и удаленностью от Европы можем и должны преследовать свой собственный интерес… Наша последовательная политика должна заключаться в том, чтобы всячески избегать постоянных союзов с любыми зарубежными странами». Более того, Дж. Вашингтон к тому же предостерегал соотечественников от заключения постоянных или особых союзов с другими странами против кого-то или ради дружбы. Во всех его обращениях и пожеланиях не просматривалось и намека на будущую судьбу Америки как мировой державы (Дж. Вашингтон вел речь исключительно об отношениях США с Европой; в 1796 году роль этой страны в тихоокеанской и азиатской зоне не виделась даже в бреду).

Преемники Дж. Вашингтона на посту президента США в общем и целом применяли прагматический подход в проведении политики своей молодой республики на международной арене. Отмечена всего лишь одна война с другой великой державой, и она случилась в 1812 году между США и Великобританией. Наряду с усилением националистических чувств в массах населения молодой республики в боях той войны появилось карикатурное воплощение США в виде Дяди Сэма и музыкальное произведение под названием «Усеянное звездами знамя», ставшее американским государственным гимном. Главное в этой войне заключалось в том, что она послужила важным этапом в развитии отношений двух этих стран. Официально поводом для объявления войны с американской стороны послужило британское вмешательство в торговлю во время противодействия наполеоновской блокаде, но куда важнее выглядят надежды некоторой части американцев на то, что за объявлением войны последует покорение Канады. Тут их ждало разочарование, и неудачная военная экспансия сыграла свою роль в принятии решения о том, чтобы переговоры по пограничным проблемам с британцами перевести в мирное русло. Хотя из-за войны в США снова пробудилась ненависть ко всему английскому, атмосферу прочистили кровопролитные бои (принесшие унижения обеим сторонам). В предстоявших пограничных конфликтах все молчаливо согласились на том, что ни американским, ни британским властям не хочется прибегать к войне, разве что в случае самой откровенной провокации. В таких условиях северную границу США очень скоро удалось согласовать на далеком западе у «каменистых гор» (как тогда назвали Скалистые горы); в 1845 году эту границу перенесли еще дальше на запад к морю, и к тому времени спорную границу в штате Мэн тоже получилось согласовать.

Самое заметное изменение территориальных очертаний США случилось после покупки Луизианы. Луизиана представляла собой область между Миссисипи и Скалистыми горами. В 1803 году она принадлежала, пусть даже с несколько теоретическими допущениями, французам, так как испанцы уступили им свою территорию в 1800 году. Такое изменение вызвало большой интерес у американцев; если правители наполеоновской Франции предусмотрели возрождение французской американской империи, тогда огромное значение предназначалось Новому Орлеану, прикрывавшему устье реки, через которое уже шла большая масса американской коммерции. Как раз ради приобретения свободы навигации на Миссисипи власти США вступили в переговоры, завершившиеся покупкой области, превышающей по площади территорию тогдашней республики. На современной карте она включает Луизиану, Арканзас, Айову, Небраску, обе Дакоты, Миннесоту к западу от Миссисипи, большую часть Канзаса, Оклахому, Монтану, Вайоминг и крупный кусок Колорадо. Сделка обошлась в 11,25 миллиона долларов США.

Так случилась продажа крупнейшего участка земли за все времена, и ее последствия тоже следует оценивать соответственно огромными. Из-за нее подверглась преобразованию американская внутренняя история. Открытие пути в районы к западу от Миссисипи должно было вызвать сдвиг в демографическом и политическом равновесии завоза революционных идей для деятелей политики молодой республики. Этот сдвиг уже проявился во втором десятилетии того столетия, когда численность населения, жившего к западу от Аллеганских гор, увеличилась в два с лишним раза. Когда все приобретения завершили приобретением Флориды у Испании, США к 1819 году принадлежал юридический суверенитет над территорией между побережьем Атлантики и Мексиканского залива от штата Мэн до реки Сабин, рек Красной и Арканзас, континентального водораздела и 49-й параллели, согласованной с британцами.

Соединенные Штаты Америки уже превратились в самое важное государство на Американском континенте. Притом что на территории Американского континента все еще встречались кое-какие европейские колониальные владения и оспорить данный факт можно было, только приложив серьезное усилие, что и обнаружили британцы, развязав войну. Тем не менее тревога по поводу возможного европейского вмешательства в дела Латинской Америки с одновременной активизацией русских на тихоокеанском северо-западе вызвала четкое заявление американцев о намерении властей республики самостоятельно заниматься делами своего, образно говоря, курятника в Западном полушарии. Так появилась «доктрина Монро», провозглашенная в 1823 году, автор которой заявил, что в их полушарии никаких европейских колоний больше не появится и что вмешательство европейских держав в дела Нового Света будет рассматриваться в качестве враждебного поползновения на Соединенные Штаты. Поскольку «доктрина Монро» отвечала британским интересам, тем проще ее было выполнять. Она получила негласную поддержку у командования Королевских военно-морских сил, и ни одна европейская держава не могла самостоятельно предпринять вооруженную операцию в Америке, если британская морская мощь стояла на ее пути.

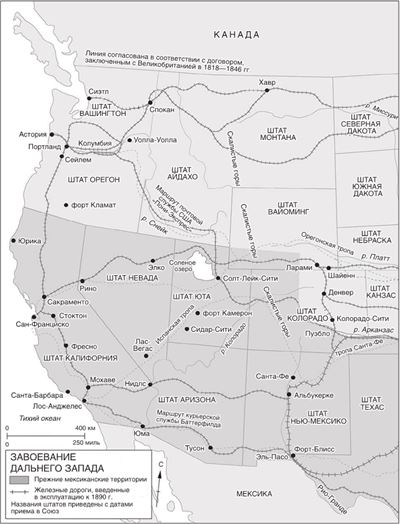

«Доктрина Монро» остается краеугольным камнем дипломатии Американского континента по сей день. Одним из последствий принятия на вооружение такой доктрины стало то, что власти остальных американских стран утратили возможность для получения европейской поддержки с целью защиты собственной независимости от поползновений со стороны США. Главной жертвой еще до 1860 года стала Мексика. Американские поселенцы на ее территории подняли восстание и провозгласили независимую Техасскую республику, впоследствии присоединенную к Соединенным Штатам Америки. В развязанной чуть позже войне Мексике крепко досталось. Мирным договором 1848 года предусматривалось лишение этой страны таких областей, как Юта, Невада, Калифорния и большая часть Аризоны; за счет скупки территорий от Мексики осталось совсем мало, зато к 1853 году сложилась нынешняя континентальная территория США.

За все 70 лет после заключения Парижского мирного договора США за счет завоеваний, покупки территорий и их заселения расширились настолько, что заняли половину Северо-Американского континента. Численность их населения с меньше 4 миллионов человек в 1790 году выросла до без малого 24 миллионов к 1850 году. Подавляющее его большинство на самом деле все еще обитало к востоку от Миссисипи, а крупные города с населением больше 100 тысяч жителей находились на атлантическом побережье – это порты Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия. Тем не менее центр политической жизни страны смещался на запад. На протяжении длительного времени господство над американским обществом будет принадлежать политической, торговой и культурной верхушке Восточного побережья. Но западный интерес появился с того момента, как только европейцы заселили долину реки Огайо; Дж. Вашингтон в своем прощальном послании уже признал роль западных районов США в их истории. Запад служил решающим участником политической жизни на протяжении еще 70 лет, пока не наступило время крупнейшего переломного момента в истории Соединенных Штатов, когда решилась их судьба как мировой державы.

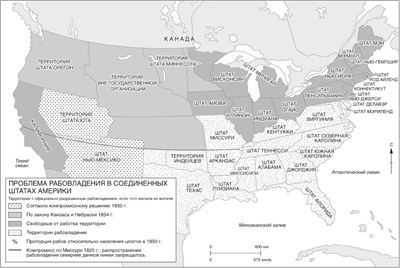

Экспансия, одновременно территориальная и экономическая, послужила формированию американской истории настолько же глубоко, насколько демократический уклон отразился на ее политических учреждениях. Влияние демократов на все учреждения тоже представляется предельно значительным и иногда чрезмерным, подчас их приходилось переиначивать. Выдающимся примером можно назвать решение проблемы рабства в США. Когда Дж. Вашингтон только что вступил в должность президента, в пределах территорий его Юниона насчитывалось чуть меньше 700 тысяч темнокожих рабов. Число рабов выглядело внушительно, однако творцы конституции США особого внимания на них не обратили, разве что попытались учесть факторы политического равновесия между различными штатами. В конце концов отцы-основатели права США приняли решение, чтобы при подсчете количества представителей от каждого штата одного раба учитывали как три пятых части свободного человека.

В ближайшие полстолетия положение дел коренным образом изменилось в силу трех событий. Первым называют безмерное увеличение численности рабов. Оно потребовалось из-за стремительного роста потребления хлопка в мире (больше всего его требовалось для ткацких комбинатов Англии). В результате в 1820-х годах объем сбора американского хлопка увеличился в два раза, а потом он еще раз удвоился в 1830-х годах: к 1860 году на хлопок приходилось две трети общей стоимости экспорта из Соединенных Штатов. Такое огромное увеличение урожая хлопка получилось по большому счету через освоение новых земель, и на новые плантации требовались новые труженики. К 1820 году уже насчитывалось 1,5 миллиона рабов, к 1860 году – около 4 миллионов. В южных штатах рабство превратилось в фундамент системы хозяйствования. Из-за этого южное общество приобрело более четкие отличительные черты; там всегда прекрасно знали, чем они отличались от тяготевших к торговле и городской жизни жителей северных штатов. А вот теперь существенным стержнем особой цивилизации южане увидели собственный «специфический атрибут», которым назвали все то же рабство. К 1860 году многие из них считали свое сообщество нацией, отличавшейся собственным образом жизни, на их взгляд безупречным. И южане видели угрозу вмешательством тиранов из враждебного им мира. Выражением и символом такого вмешательства в их представлении виделись упорные нападки членов конгресса на систему рабства.

Тот факт, что рабство приобрело вес политической проблемы, считается вторым событием, послужившим изменению его роли в американской жизни. В нем просматривается направление общей эволюции американской политики. В политике республики на заре ее существования отразилось то, что позже назовут «местечковыми» интересами, и автор «прощального послания» обращал на них внимание публики. Если посмотреть на это попроще, там расплодились политические партии, с одной стороны, представителей меркантильных и деловых интересов, которые склонялись к поиску сильного федерального правительства и протекционистского законодательства. А на противоположной стороне находились носители интересов аграриев и потребителей, выступавших за права отдельных штатов и политику дешевых денег.

На том этапе рабство едва ли заслуживало статуса политического вопроса, хотя политики иногда говорили о нем как о зле, которое должно с течением времени сгинуть (притом что никто не знал точно, каким же образом). Состояние такого рода застоя надо было как-то менять, с одной стороны, в силу врожденных наклонностей американских ведомств, с другой – из-за перемен в самом обществе. Судейское толкование придало мощный национальный и федеральный акцент американской конституции. В то же самое время, когда законодательству конгресса придали новую потенциальную силу, законодатели приобретали все больший вес в качестве агентов американской представительной демократии; в этом плане особую роль всегда отводили периоду правления президента Эндрю Джексона. В растущей демократизации политики нашли отражения еще и прочие изменения; властям США не приходилось беспокоиться о судьбе городского пролетариата, снявшегося с земли, ведь на западе издавна существовала возможность для реализации мечты о независимости; в американской традиции мог остаться главным социальный идеал самостоятельного мелкого землевладельца. Открытие для освоения западных внутренних районов с покупкой Луизианы представлялось таким же важным делом в коренном изменении порядка распределения благ и населения, которое определило очертания американской политики не меньше, чем коммерческий и промышленный рост на севере.

Прежде всего, с открытием запада претерпел преобразование сам вопрос рабовладения. Существовал важный повод для спора об условиях, на которых следует присоединять новые территории к Союзу. Так как требовалось организовать заселение сначала районов купленной Луизианы и затем областей, отторгнутых у Мексики, сам по себе поднимался такой деликатный вопрос: разрешать ли рабство на новых территориях? Воинственное движение за отмену рабства возникло на севере, и его активисты навязали проблему рабовладения в качестве первоочередной задачи американской политики. Они продолжали ее будировать до тех пор, пока она не заслонила все остальные актуальные пункты повестки дня. Кампания с требованием запрета на работорговлю и окончательного освобождения рабов стала делом рук во многом тех же самых сил, которые выступали с подобными требованиями в остальных странах ближе к концу XVIII века. Но американское движение за отмену рабства все-таки значительно отличалось от остальных. Во-первых, оно разворачивалось на фоне роста численности рабов в то время, как в европеизированном мире рабство исчезало повсеместно. Следовательно, общая тенденция в Соединенных Штатах явно застопорилась, если не двинулась вспять. Во-вторых, дело касалось клубка конституционных вопросов, когда поступал аргумент по поводу пределов, до которых можно вмешиваться в сферу обращения частной собственности в отдельных штатах, где местные законы ее-то и защищали, или даже на территориях, которые еще не были провозглашены штатами. Более того, политики, выступавшие за запрет рабства, выдвинули на передний план вопрос, лежащий в основе конституции и действительно служащий стержнем политической жизни каждой европейской страны: кому принадлежит последнее слово? Носителем верховной власти провозглашался народ, и здесь все выглядело ясно, а что являл собой этот «народ»? Большинство его представителей в конгрессе или население отдельных штатов, представленных депутатами Законодательных собраний штатов и утверждающих неоспоримость своих прав даже перед конгрессом? Таким образом, к середине столетия рабство стали связывать со всеми без исключения вопросами, поднимавшимися американскими политиками.

Эти крупные проблемы долгое время служили уравновешиванию власти между южными и северными штатами на стабильном уровне. Несмотря на то что север располагал небольшим численным превосходством, в сенате (где каждый штат представляли по два сенатора вне зависимости от численности его населения или размера) сохранялось необходимое равенство голосов. Вплоть до 1819 года новые штаты принимали в Юнион на паритетной основе: один рабовладельческий на один свободный; к тому времени набралось по 11 штатов каждой категории. Затем наступил переломный момент, когда дело коснулось приглашения в Союз штата Миссури. В дни перед приобретением Луизианы французским и испанским законами рабство там разрешалось, и европейские поселенцы в Миссури рассчитывали на продолжение действия данного положения. Когда конгрессмен от одного из северных штатов предложил внести запрет на рабовладение в конституцию нового штата, жители Миссури даже не стали скрывать своего возмущения, и те же самые эмоции испытали представители южных штатов. По поводу местных льгот возникли большие публичные недовольства и развернулись дебаты; речь даже шла о выходе из Союза – вот какого накала достигли чувства южан. Причем нравственному аспекту проблемы большого внимания не уделял практически никто. И все еще существовало политическое решение вопроса через «компромисс по Миссури», которым допускалось признание штата Миссури вотчиной рабовладельцев, а для равновесия следовало принять в Союз штат Мэн и запретить дальнейшее расширение зоны рабства на территории Соединенных Штатов к северу от линии широты в 36°30́. Тем самым подтверждался принцип, согласно которому конгресс пользовался правом на запрет рабства для новых территорий, если на это появится воля его депутатов, но не наблюдалось ни одной причины полагать, что вопрос возникнет снова, причем на долгое время. На самом деле все так и было до тех пор, пока не сменилось целое поколение. И кое-кто уже предвидел американское будущее: бывший президент Томас Джефферсон, составивший проект Декларации независимости, написал, что он «счел его сразу же могильщиком Союза», а еще один (будущий) президент написал в своем дневнике, что проблема Миссури выглядела «откровенным предисловием – даже титульным листом к огромному тому большой трагедии».

Все-таки трагедия щадила Соединенные Штаты на протяжении еще 40 лет. Напомним, что в то время американцев больше занимали совсем иные дела, прежде всего территориальная экспансия, и к тому же до 1840-х годов не стояла задача присоединения областей, подходящих для возделывания хлопка и требующих массированного рабского труда. Но в скором времени появились силы, занявшиеся подготовкой общественного мнения к большим волнениям, и они себя вполне оправдают, когда общественность, что называется, развесит уши. В 1831 году в Бостоне открылось издательство газеты, сотрудники которой взялись агитировать своих читателей за безоговорочное освобождение негритянских рабов. Так начиналось движение аболиционистов с их все более агрессивной пропагандой, нажима на политиков в ходе избирательных кампаний на севере республики, оказания помощи беглым рабам и сопротивления их возвращению владельцам после поимки, даже после получения вердикта суда об их возвращении хозяевам. На таком фоне, созданном аболиционистами, в 1840-х годах поднялась борьба по поводу условий, на которых следует признать территорию, отторгнутую от Мексики. Спор закончился в 1850 году новым компромиссом, но он тоже продержался недолго. С этого времени политиков сковывали настроения в народе, будто бы южных вожаков подвергают преследованиям, выставляют их жертвами, а южане стали проявлять все больше высокомерия и выставлять образ жизни их штатов единственно правильным для Америки. На приверженцах национальной партии уже сказалась проблема рабовладения; демократы уперлись в окончательный характер решения 1850 года.

В следующее десятилетие унаследованные проблемы принесли настоящее бедствие. Потребность в организации Канзаса послужила срыву перемирия, опиравшегося на компромисс 1850 года, и вызвала первое кровопролитие, так как аболиционисты попытались заставить жителей Канзаса, одобрявших рабовладение, разделить их воззрения. Появляется Республиканская партия как протест по поводу предложения, чтобы народ, живущий на территории Канзаса, сам решил судьбу своего штата как рабовладельческого или свободного: Канзас находился к северу от линии широты 36°30́. Гнев аболиционистов теперь тоже возрастал каждый раз, когда законом оправдывали рабовладельцев, как это произошло в известном случае, когда вердиктом Верховного суда в 1857 году («дело Дреда Скотта») раба вернули его хозяину. На Юге, с другой стороны, в такого рода протестах народ видел подстрекательства к недовольству среди негров и призывы к использованию избирательной системы против южных свобод. У такого вывода имелись все основания, так как аболиционисты, по крайней мере, не признавали никаких компромиссов, хотя не могли заручиться поддержкой Республиканской партии. Кандидат на президентских выборах 1860 года от Республиканской партии программой своей кампании, касавшейся рабства, предусмотрел запрет на рабовладение на всех территориях, которые предстояло включить в Союз в будущем.

Для некоторой части южан это уже выглядело чрезмерным. Притом что демократам не удалось преодолеть своего раскола, народ Соединенных Штатов в 1860 году проголосовал исключительно из местных интересов; кандидата от Республиканской партии Авраама Линкольна, ставшего величайшим из американских президентов, выбрали жители северных штатов с избирателями двух штатов тихоокеанского побережья. После этого терпение большинства южан лопнуло. Власти Южной Каролины формально объявили о выходе из Юниона из-за недовольства результатами президентских выборов. В феврале 1861 года к ним присоединились власти еще шести штатов, и за месяц до приведения к присяге президента Линкольна в Вашингтоне Конфедеративные Штаты Америки, провозглашенные ими, уже располагали собственным временным правительством и президентом.

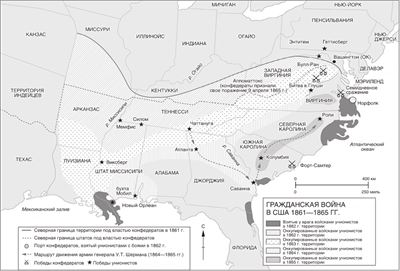

Обе стороны обвиняли друг друга в революционных замыслах и поведении. И ведь с ними не поспоришь! Все так и было. Суть позиции северян, как видел ее Линкольн, заключалась в том, чтобы выше всего чтить принципы демократии, и такое заявление несло в себе откровенный потенциально безграничный революционный смысл. В конечном счете северянам удалось добиться настоящей социальной революции на юге республики. В то же время в 1861 году южане утверждали (и еще три штата присоединились к Конфедерации, как только прозвучали первые выстрелы) свое право на организацию собственной жизни по примеру, скажем, революционных поляков или итальянцев в Европе. Грустно сознавать, но в целом возразить нечего, так как националистические требования с либеральными атрибутами в точности совпадают весьма редко. Полного совпадения мы ни разу не наблюдали, но вот отстаивание права на рабовладение к тому же оказывалось еще и отстаиванием права на самоопределение. Притом что на кону совершенно определенно находились такие важные принципиальные вопросы, все происходило в конкретных, личных и местных номенклатурных условиях, в которых весьма затруднительно четко провести линии деления республики в решающий для нее момент истории. Эти линии пролегали через семьи, города и деревни, религиозные объединения, а иногда отделяли целые группы различных окрасок. Трагедия гражданских войн выглядит именно вот так.

Однажды начавшись, война набирает собственный революционный потенциал. Многое из частного воздействия, что одна сторона назвала «мятежом», а вторая сторона – «войной между Штатами», выросло из потребностей той борьбы. Потребовалось четыре года на то, чтобы силы Юниона разбили отряды Конфедерации, и за это время Линкольн значительно пересмотрел свои цели. В начале войны он говорил только лишь о восстановлении надлежащего положения дел: народу он говорил о происходивших в южных штатах событиях и называл их «слишком мощными, чтобы подавлять обычным порядком судопроизводства». Они требовали вооруженного вмешательства. Это воззрение переросло в последовательное подтверждение того факта, что суть той войны состояла в сохранении Юниона; цель Линкольна в его борьбе заключалась в воссоединении штатов, его составлявших. Долгое время он не мог порадовать тех, кто ждал от войны отмены рабовладения. Но в конце он возвратился к этой своей задаче. В 1862 году Линкольн располагал всеми основаниями для заявления в публичном письме следующего: «Если бы я мог спасти Юнион без освобождения какого-то раба, я бы это сделал; если бы я мог спасти его, освободив всех рабов, я бы это сделал; и если бы я мог спасти его, освободив некоторых и оставив других в покое, я также сделал бы это». Но он поступил так в момент, когда уже решил, что должен объявить об освобождении рабов в мятежных штатах. Это решение вступило в силу в первый день 1863 года; тем самым наконец-то реальностью стал ночной кошмар южных политиков, хотя подчинились они только из-за войны. Природа борьбы вокруг проблемы рабовладения подверглась преобразованию, хотя заметили перемены далеко не сразу. В 1865 году власти предприняли заключительный шаг в исправлении конституции, положениями которой теперь на территории Соединенных Штатов повсеместно запрещалось рабовладение. К тому времени Конфедерация потерпела поражение, Линкольна злодейски убили, но дело, суть которого он сформулировал в бессмертной фразе «Управление народом волей народа ради народа», находилось в надежных руках.

После военной победы, одержанной сторонниками этого дела, оно едва ли казалось однозначно благородным или справедливым всем американцам без исключения, но его триумф сыграл свою роль в истории не только Америки, но и всего человечества. Оно считается единственным политическим событием века, явление которого повлекло за собой такие же далекоидущие последствия, как, скажем, промышленная революция. Той войной определилось будущее Американского континента; одной великой державе предназначалось господство над Северной и Южной Америкой, и ей же предстояло освоение ресурсов богатейшей нетронутой еще вотчины, когда-либо достававшейся человеку. Этим фактом в свое время определится исход двух мировых войн и тем самым ход всемирной истории. Генералы армий унионистов к тому же решили так, что преобладать в американской политике будет система по сути своей демократическая; возможно, не всегда с ней можно согласиться в том смысле, какой ей придавал Линкольн, но политическим атрибутам, которыми в принципе предусматривалась власть большинства, с тех пор практически ничто не угрожало. Случайным совпадением можно назвать связывание демократии с материальным благосостоянием в представлении американцев; апологеты промышленного капитализма в США отыщут громадный источник идеологических аргументов, удобных в любом споре с критиками этого капитализма при последующих поколениях.

Не следует забывать и о прочих внутренних последствиях. Наиболее очевидными выглядели новые сражения вокруг требований завезенных в Америку африканцев полного равенства и демократических прав для себя. Прежде барьером, отделяющим подавляющее большинство черных рабов (всегда можно было встретить небольшое число свободных африканцев, считающих себя американцами) от белых, служило подневольное их положение в обществе, и такое их положение закреплялось правовыми санкциями. С отменой рабства ушла в прошлое структура юридической подчиненности, а на ее место водрузили структуру или миф демократического равенства, когда очень немногие как-то вдруг обрели свободу. К тому же никто заранее не позаботился об их просвещении, привитии трудовых навыков, кроме тех, что им требовались на плантации, и часто, по крайней мере для начала, никто не назначил им собственных вожаков. Естественно, что они обратились за помощью к начальникам гарнизонов оккупационной армии Юниона, но в скором времени убедились в том, что те точно такие же расисты, как уже известные им южане. После окончания оккупации негров из законодательных органов и государственных учреждений южных штатов, в которых им дали возможность недолго послужить, погнали. В некоторых местах они к тому же исчезли из кабинок для голосования.

Правовую недееспособность негров заменили социальным и физическим принуждением, которое иногда казалось более тяжким, чем прежнее положение раба. Раб, по крайней мере, представлял ценность для его хозяина в качестве некоего вложения в капитал; он пользовался защитой наравне с любой другой собственностью, и ему обычно обеспечивалась минимальная гарантия и уход. Конкуренция на свободном рынке труда в момент, когда экономика просторных областей Юга лежала в развалинах, а обнищавшее белое их население едва справлялось с борьбой за собственное существование, выглядела настоящей катастрофой для многих негров. Но, несмотря на постоянные притеснения со стороны белых расистов, требовавших подчинения негров, и экономические лишения, большинство негров радовалось своему освобождению. И им удавалось отыскивать способы одновременно для физического выживания, а также улучшения своего социального и общеобразовательного положения даже притом, что еще через сотню лет снова на повестке дня южных штатов будет стоять вопрос полного равенства негров с белыми.

Напомним, что после той войны в Соединенных Штатах сохранилась двухпартийная система. По сей день республиканцы и демократы продолжают делить между собой пост президента США, причем третья сторона в их спор вмешивается очень редко. До 1861 года ничто даже не указывало на возможность появления у них другого соперника. Пришли и ушли многие партии, основатели которых пытались отражать разнообразные движения, образовывавшиеся в американском обществе.

Но война повернулась так, что Демократической партии досталась приверженность делу, которому служили южане, и поэтому с самого начала на всей партии лежала печать вероломства (до 1885 года на пост президента США демократов не избирали). Соответственно, республиканцам досталась поддержка жителей северных штатов и надежды радикалов, которые видели в них спасителей Юниона и демократии, а также освободителей рабов. Пока все несоответствия существовавших стереотипов прояснились, американские партии настолько глубоко укоренились в своих штатах, что их преобладание в них, уже не говоря о поддержке, оставалось бесспорным. Американская политика в XX веке пройдет через внутреннее преобразование двух этих великих партий, которое давно отражало их примитивные источники происхождения.

На рассматриваемый исторический момент республиканцы 1865 года выбрали свой собственный путь движения. Возможно, если бы А. Линкольн тогда жил, они нашли бы способ соединения как минимум некоторых элементов, позаимствованных у южан. В исходном же положении все принятые ими политические меры по восстановлению потерпевшего поражения и опустошенного Юга только усугубили задачу Реконструкции. Многие республиканцы честно стремились использовать власть, которой они пользовались, на обеспечение демократических прав негров; тем самым создали условия для будущей гегемонии демократов на Юге США. Но к 1870-м годам практически все те, кто поддерживал республиканцев на Севере, отказались от политических целей Реконструкции; они просто хотели возвращения к стабильности и делали упор на национальной экономической экспансии, даже если она означала бы пренебрежение постепенным лишением гражданских прав негров на Юге.

Экспансия Америки продолжалось 70 лет, и ее территория уже выглядела непомерной. Ее нагляднейшим проявлением стали громадные просторы; теперь приближалась очередь небывалых экономических достижений. Этап выхода Америки на рубеж, где ее гражданам достанется самый большой доход на душу населения в мире, уже наступал в 1870-х годах. В условиях возникшей эйфории по поводу тогдашнего мощного процветания и больших ожиданий все политические проблемы казались на некоторое время полностью решенными. Под властью республиканских администраций американцы обратились, причем не в последний раз, за заверениями в том, что дела в Америке относятся к деловой сфере, а не области политических дебатов. Южные штаты оставались по большому счету не тронутыми новым процветанием и еще дальше отстали от Севера; у их жителей отсутствовали политические рычаги воздействия на власти до тех пор, пока не появилась проблема, требовавшая поддержки демократам в других сферах жизни.

Между тем жители Севера и Запада могли оглянуться назад с уверенностью в том, что поразительные изменения предыдущих 70 лет обещали еще более благополучные времена впереди. Иностранцы тоже могли все это почувствовать; именно поэтому их все больше переселялось в США – 2,5 миллиона человек только за 1850-е годы. В США кормили население, которое выросло с чуть больше 5,25 миллиона человек в 1800 году до без малого 40 миллионов в 1870 году. Около половины из них к тому времени жили к западу от Аллеганских гор, и их подавляющее большинство обитало в сельских районах. С прокладкой железных дорог открывались для заселения и освоения Великие Равнины, остававшейся до тех пор целинными землями; 1869 год отмечен завершением строительства первой трансконтинентальной железнодорожной ветки. На новом западе США предстояло приступить к величайшему наращиванию сельскохозяйственного производства; из-за нехватки рабочих рук уже во время войны прошли испытания сельхозмашин в количестве указывающем на передовую фазу аграрной революции в мире, благодаря которой Северная Америка превратится в житницу Европы (и однажды Азии тоже). К концу войны на американских полях насчитывалось четверть миллиона одних только механических жаток. Впереди лежали великие годы промышленного роста США; Соединенные Штаты еще не стали индустриальной державой, сопоставимой с Великобританией (в 1870 году промышленным производством занималось меньше 2 миллионов американцев), но фундамент для индустриализации уже появился. При наличии крупного, состоятельного внутреннего рынка перспективы американской отрасли выглядели весьма светлыми.

Расположившись на пороге своего самого надежного и успешного периода истории, американцы вполне искренне позаботились о судьбе отставших от них соотечественников. Гуманизм в общем смысле этого слова давался им без большого труда, так как американская система вполне себя оправдывала. Негры и нищие европеоиды Юга теперь присоединились к индейцам, считавшим стабильными неудачниками на протяжении двух с половиной веков, о которых как-то подзабыли. Новую бедноту растущих северных городов не следовало, скорее всего, считать сравнительными неудачниками; они выглядели по крайней мере такими же или даже более зажиточными, как беднота Андалусии или Неаполя. Их желание переехать в Соединенные Штаты служило доказательством привлекательности Нового Света для жителей великих держав Европы. Причем его привлекательность выражалась не только в материальном виде. Помимо «никому не нужного мусора» существовали еще «неорганизованные массы, желавшие свободно дышать». Соединенные Штаты в 1870 году все еще служили источником политического вдохновения радикалов всей планеты, хотя их политическую практику и теорию тщательнее перенимали в Великобритании, где народ связал (одновременно одобрительно и неодобрительно) демократию с «американизацией» британской политики, чем в странах континентальной Европы.

Такое трансатлантическое влияние и связи служили аспектами забавных, перемежающихся, но все-таки стойких отношений между двумя англосаксонскими странами. Они обе пережили революционное изменение, хотя прошло оно для них совершенно разными путями. Все же здесь, возможно, достижение Великобритании в начале XIX века выглядит куда заметнее, чем преобразование Соединенных Штатов. Во время невиданного и потенциально смещающего социальные пласты подъема на протяжении жизни всего лишь одного поколения Британия превратилась в первое индустриальное и урбанизированное общество современной истории. Причем властям Великобритании удалось сохранить свою поразительную конституционную и политическую преемственность. В то же время Великобритания выступала в качестве мировой и европейской державы, чем власти Соединенных Штатов никогда не занимались, и правила великой империей. В таких исторических условиях ее власти приступили к демократизации государственных атрибутов при одновременном предохранении основных столпов свободы личности.

Для белых людей Соединенное Королевство в 1870 году казалось намного более консервативной страной по сравнению с демократическими Соединенными Штатами. Социальная иерархия (передававшаяся от рождения и через вотчину, когда это представлялось возможным, или в противном случае покупавшаяся за деньги) определяла стратификацию общества Соединенного Королевства; сторонних наблюдателей постоянно удивляла та уверенность английских правящих классов, с какой они воспринимали свое предназначение править своим народом. На Британских островах не существовало никакого американского Запада, способного охладить глубокую опухоль различия свежим ветерком пограничной демократии; Канада и Австралия тянули к себе беспокойных переселенцев, но при этом они лишали их возможности поменять настрой английского общества. Политическая демократия вместе с тем развивалась быстрее демократии общественной, даже если бы универсальное мужское избирательное право, уже укоренившееся в Соединенных Штатах, не внедрили до 1918 года; демократизация английской политики уже прошла точку невозврата к 1870 году.

Это крупное изменение пришло через несколько десятилетий. Притом что в ней закреплялись глубоко свободолюбивые атрибуты – равенство перед законом, полная личная свобода, система представительной власти, – английская конституция 1800 года на демократические принципы не опиралась. Стержнем ей служили представление определенного частного лица и исторических прав, а также суверенитета короны в парламенте. Случайности прошлого породили из этих элементов электорат, многочисленный по тогдашним европейским стандартам, но уже в 1832 году слово «демократичный» приобрело бранное значение, и мало кто думал, будто оно указывало на желанную цель. Для подавляющего большинства англичан «демократия» означала Французскую революцию и военную деспотию.

Но все-таки самый важный шаг к демократии в английской политической истории XIX века пришелся на 1832 год. Как раз тогда принимался Парламентский акт, авторы которого внесли изменения в избирательную систему Великобритании, которая сама по себе к демократии никакого отношения не имела и на самом деле по замыслу тех, кто ее поддержал, предназначалась служить барьером для демократии. Реформой английской избирательной системы предусматривалась ревизия критериев представительной власти, устранение отклонений от нормы (таких как крошечные избирательные округа, находившиеся под полным контролем покровителей), наличие парламентских избирательных округов, безупречно (пусть даже далеко от совершенства) отражающих потребности страны растущих промышленных городов, но прежде всего требовалось изменить и упорядочить избирательное право. Оно применялось на основе сложного переплетения разнообразных принципов, присущих конкретным областям; теперь к главным категориям лиц, пользующихся правом голоса, относились свободные землевладельцы в сельских районах и домовладельцы, располагавшие или арендовавшие в городах жилье на уровне среднего класса.

Образцовым избирателем в Англии считался мужчина, поставивший нечто на кон в своей стране, и это притом, что спор о точных условиях предоставления избирательного права принимал подчас самые причудливые формы. Сразу же после одобрения Парламентского акта появился электорат, насчитывавший около 650 тысяч человек, и палата общин, мало чем отличавшаяся на вид от прежней палаты. Как бы то ни было, находившаяся во власти аристократии, как и прежде, новая палата общин ознаменовала начало без малого столетия, на протяжении которого британской политике предстояло подвергнуться полной демократизации, так как после первого изменения конституции ее можно было менять снова, и депутаты палаты общин все настойчивее требовали права на внесение поправок по собственному разумению. В 1867 году новым Парламентским актом электорат Британии увеличился до почти двух миллионов человек, а в 1872 году поступило решение о том, чтобы волеизъявление избирателей проходило тайным голосованием. Вот вам очередной великий шаг к западной демократии.

Данный процесс до XX века завершить не получится, но он в скором времени принесет новые черты в характер британской политики. Медленно и даже неохотно представители традиционного политического сословия начали принимать во внимание необходимость в организации партий, которые представляли бы собой нечто большее, чем семейные объединения или парламентские клики по интересам. Потребность в них стала намного более очевидной после появления в 1867 году по-настоящему многочисленного отряда избирателей. Но осознание значения того, что общественное мнение в новых условиях требует более пристального внимания, чем при прежнем устоявшемся сословии, пришло раньше появления политических партий. Успех всех без исключения величайших английских ведущих парламентских деятелей XIX века основывался на их способности привлечь внимание к своим речам не только одних депутатов палаты общин, но и важных групп представителей общества за пределами парламента. Первым и, возможно, самым значительным примером следует привести сэра Роберта Пила, считающегося родоначальником английского консерватизма. Соглашаясь с вердиктами на основе общественного мнения, он придал консерватизму гибкости, постоянно спасавшей его от бескомпромиссности, которой придерживались правые многих европейских стран.

Великий политический спор по поводу отмены «хлебного закона» служит подтверждением данного тезиса. Дело касалось не одной только экономической политики; речь к тому же шла о том, кто должен управлять страной, а также разгорались схватки вокруг парламентской реформы до 1832 года. К середине 1830-х годов Р. Пил принудил своих консерваторов к признанию вины за последствия реформы 1832 года, а в 1846 году он смог заставить их сделать то же самое по поводу протекционистских «хлебных законов», исчезновение которых показало, что последнее слово установившемуся обществу больше не принадлежит. Расплата наступила, когда его соратники по партии, считающейся цитаделью джентльменов своей страны, которые видели в интересах аграриев воплощение Англии и выступали в роли их защитников, обрушили на Р. Пила весь свой гнев и отказали ему в доверии. Они совершенно справедливо ощутили общую тенденцию его политики, проводившейся ради триумфа принципов свободной торговли, которые связали со средним сословием производителей. Их решение привело к расколу в партии и обрекло ее на паралич, в котором она пребывала на протяжении 20 лет, но Р. Пил фактически избавил их от кошмарных сновидений. Объединив снова свою партию, он предоставил ей свободу бороться за поддержку электората, не ограниченную обязательствами по отстаиванию экономического интереса одной только группы избирателей из нескольких.

Переназначение британской тарифной и фискальной политики в направлении свободной торговли выглядело одной стороной, хотя во многом самой зрелищной, общего согласования британской политики с реформой и либерализацией во второй трети XIX века. В это время было положено начало реформы местного самоуправления (обратите внимание на то, что в городах, а не в сельской местности, где главными считались интересы землевладельцев), принят новый Закон о бедных, прошли слушания по законодательству, посвященному фабрикам и рудникам, после чего начался контроль за исполнением силами инспекторов, проведена перестройка судебной системы, устранены препятствия на пути преследования протестантских нонконформистов, католиков и евреев, покончено с церковной монополией брачно-семейного права, существовавшей с англосаксонских времен, внедрена почтовая система и взялись было за исправление положения дел в государственном образовании, до которого никак не доходили руки.

Все это сопровождалось невиданным ростом благосостояния народа, символом уверенности которого в светлом будущем стало проведение под патронажем самой королевы и руководством ее супруга в 1851 году Всемирной товарной выставки в Лондоне. При всей склонности британцев к надменности, которую они проявляли в десятилетия середины правления королевы Виктории, следует признать, что гордиться собой они имели все основания. Их государственные атрибуты и экономика в то время выглядели крепкими и здоровыми, как никогда раньше.

Далеко не всех успехи британцев радовали безоговорочно. Кто-то сетовал по поводу утраты экономической привилегии; на самом деле в Соединенном Королевстве по-прежнему наблюдались большие крайности в богатстве и нищете, впрочем, как в любой другой европейской стране. Разве что наблюдалось побольше оснований для страха перед ползучей централизацией. Парламентский законодательный суверенитет послужил тому, что бюрократия все больше захватывала области, недоступные на деле для вмешательства чиновников. Англии в XIX веке было еще очень далеко до сосредоточения власти в ее государственном аппарате в той степени, которая в наше время считается обычным делом во всех странах Европы. Все-таки кое-кого в народе волновала перспектива того, что она пойдет путем Франции. А судьбу этой страны с высокой централизацией государственного управления приводили в качестве достаточного объяснения неспособности достижения свободы, сопровождавшей французский успех в установлении равенства. В нейтрализации такой тенденции решающую роль сыграли викторианские реформы местного самоуправления, очередь некоторых из которых пришла только в последние два десятилетия XIX века, зато они продвинули всю государственную машину дальше к демократии.

Кое-кто из иностранцев даже не сдерживал восхищения. Практически всех их удивляло, как, несмотря на ужасные условия английских фабричных городов, властям Соединенного Королевства неким образом удалось преодолеть опасные пороги массовых волнений, оказавшиеся фатальными для упорядоченного правительства в других государствах. Британцы сознательно предприняли мощную реконструкцию своих ведомств в то время, когда повсеместно повылезали на свет опасности революции, и прошли свой путь невредимыми, зато укрепив свою мощь и увеличив богатство, причем в политике их государства еще заметнее просматриваются принципы либерализма. Британские государственные деятели и историки торжествовали в подтверждении того, что сущность жизни нации заключалась в свободе, сформулированной в крылатой фразе: «расширяя от прецедента к прецеденту». Англичане явно всей душой верили в эту формулу, хотя общим принципом она не служила. Их страна не обладала преимуществом в виде географической удаленности и практической безграничности территории, доставшим Соединенным Штатам. Но даже народам тех же Соединенных Штатов ради обуздания революции пришлось вести одну из самых кровопролитных войн в истории человечества. Как же тогда народу Великобритании удалось сделать все это?

Так звучал наводящий вопрос, хотя историки все еще иногда его задают, не думая о последствиях его применения в том смысле, что существуют определенные ситуации, обусловливающие революцию, и что британское общество явно их создавало. Однако всех этих предположений может и не потребоваться. В этом стремительно меняющемся обществе потенциальной угрозы революции может не возникнуть вообще. Многие коренные изменения, которые Французская революция в конечном счете принесла в Европу, уже происходили в Великобритании на протяжении многих веков. Фундаментальные атрибуты государства, какими бы ржавыми или приукрашенными они ни выглядели со своими неуместными историческими наростами, могли обещать большие возможности. Даже в дореформенные дни палата общин и палата лордов выглядели вполне доступными для посторонних людей ведомствами, а не закрытыми корпоративными учреждениями многих европейских государств. Еще до 1832 года они доказали свою пригодность с точки зрения обеспечения новых потребностей, пусть даже медленно и с опозданием; первый Фабричный закон (по общему признанию далекий от совершенства) оперативно приняли в 1801 году. Когда прошел 1832 год, появились надежные основания считать, что при достаточном нажиме депутатов парламента можно принудить к любым реформам, какие только потребуются. Никаких юридических ограничений его полномочий на такие решения не существовало. Даже угнетенной и разозленной части британского населения эти истины известны. В 1830-х и 1840-х годах (на которые пришлись особенно трудные для бедноты времена) зафиксировано немало вспышек отчаянного насилия и известно множество имен революционеров, но поразительным представляется то, что самое массовое народное движение той эпохи, собравшее в себе самый широкий спектр протеста, назвали чартизмом. И его участники требовали Народной хартии, считавшейся их программой мер, когда парламент следовало сориентировать на народные требования, а не распустить вовсе.

Но все-таки трудно себе представить созыв парламента ради обеспечения реформы, если только не назреют прочие необходимые для нее факторы. Здесь потрудитесь обратить свое внимание на то, что великие реформы викторианской Англии касались интересов среднего сословия, а также массы бедноты. К исключениям можно отнести фабричное законодательство. Английский средний класс впервые выдвинул требование на свою долю в политической власти задолго до того, как это сделал средний класс континентальной Европы, и поэтому у него появилась возможность на использование своей доли власти в интересах перемен; его не посетил соблазн прибегнуть к революции как средству отчаянных мужчин, лишенных прочих путей к достижению своих целей. При этом сами английские массы тоже выглядят совсем не носителями великих революционных устремлений. Во всяком случае, их отказ от действий революционным способом вызвал большие сожаления у историков левого толка более поздних поколений. Много споров разгорелось по поводу того, не слишком ли тяжкая доля им досталась, или доля эта оказалась недостаточно тяжкой, а то и просто слишком большая разница существовала между различными отрядами рабочего класса Британии. Но все-таки следует упомянуть, что в этой стране долгое время нормой считалось социальное различие между высшими и низшими сословиями, удивлявшее иностранцев, особенно американцев.

Более того, в Британии существовали организации рабочего класса, активисты которых предлагали альтернативу революции. Они часто придерживались «викторианских» взглядов со своим похвальным акцентом на круговую поруку, предусмотрительность, благоразумие и трезвость. Из элементов, составлявших великое английское лейбористское движение, только одна политическая партия, что носит это имя, еще не существовала до 1840 года; остальные созрели к 1860-м годам. Общества взаимопомощи, например, на случай беды, совместные ассоциации и, прежде всего, профсоюзы предоставляли эффективные каналы для личного участия тружеников в улучшении жизни рабочего класса. Эта ранняя зрелость общественных организаций должна была лежать в основе парадокса английского социализма – его более поздняя зависимость от очень консервативного и далекого от революции профсоюзного движения, долгое время считавшегося самым массовым в мире.

Как только миновали 1840-е годы, тогдашние экономические тенденции могли поспособствовать сокращению числа недовольных жизнью британцев. Во всяком случае, так часто говорили вожаки рабочего класса, причем с большим сожалением; они считали, что улучшение условий бытия труженика, по крайней мере, снижает революционную опасность в Англии. Когда в 1850-х годах началось оживление мировой экономики, настало благоприятное время и для промышленных городов страны, числившихся мировым цехом, а также для их торговцев, банкиров и страховых агентств. По мере роста занятости и заработной платы поддержка, которой пользовались сторонники чартизма, стала слабеть, а скоро от нее остались только одни воспоминания.

Символы неизменной формы, содержащей многочисленные изменения, служили центральными атрибутами королевства: парламент и корона. Когда Вестминстерский дворец спалили дотла и построили новый дворец, для его отделки выбрали псевдосредневековый стиль, чтобы подчеркнуть старину того, что станут называть «матерью парламентов». Безжалостные изменения практически всей революционной эпохи британской истории тем самым продолжали скрывать под хламидами обычая и традиции. Главное – никто не решился замахнуться на монархию. Уже в 1837 году, когда Виктория взошла на престол, ее династия в Европе среди старинных политических учреждений уступала только папству; причем на самом деле британская монархия тоже изменилась до неузнаваемости. Она очень низко пала в глазах общественности из-за преемника Георга III, считающегося самым неудачным среди английских королей, но его наследник авторитет монархии сильно не укрепил. Виктории и ее мужу предстояло сделать его неоспоримым для всех, кроме очень немногих республиканцев. В известной мере ей пришлось переступить через себя; она не притворялась, будто ей нравится политический нейтралитет, соответствующий конституционному монарху, когда корона считалась выше политических баталий. Тем не менее именно во времена ее правления появился такой критерий. Она к тому же превратила свою монархию в семью; впервые со дней молодого Георга III фраза «августейшая семья» приобрела свой нынешний смысл и стала обозначать родственников монарха. Во всех делах огромную помощь королеве оказывал ее немецкий муж принц Альберт, хотя высокой оценки своих заслуг от неблагодарной английской публики он не получил.

Только в одной Ирландии способность к образному изменению постоянно подводила британский народ и грозила настоящей революционной опасностью. Пришлось подавить там восстание в 1798 году. В 1850-х и 1860-х годах в стране установилась тишь и гладь. Но причиной всему послужила в значительной мере ужасная катастрофа, свалившаяся на Ирландию в середине 1840-х годов, когда за неурожаем картофеля последовал голод, эпидемия и жестокое мальтузианское решение проблемы перенаселенности Ирландии. На тот момент требование об отмене Акта об унии, которым Ирландию присоединили к Великобритании в 1801 году, звучало не слишком громко, неприязнь ее в большинстве своем католического населения к враждебной и устоявшейся протестантской церкви публично практически не выражалась, и не наблюдалось серьезных волнений среди крестьянского населения, относящегося без большой любви к английским владельцам (или к точно таким же по сути более многочисленным ирландским землевладельцам), безжалостно эксплуатировавшим арендатора и батрака одинаково. Проблемы тем не менее оставались, и либеральное правительство, пришедшее к власти в 1868 году, взялось за решение некоторых из них; единственным значительным их достижением внешне выглядело появление нового ирландского националистического движения, в основе которого лежала римско-католическая вера крестьянства и его требование разрешить гомруль (движение за самоуправление Ирландии). Спор о том, что это может, не говоря уже о том, что должно, это движение представлять, преследовал британских политиков, опрокидывал все их комбинации и срывал все попытки уладить ирландский вопрос на протяжении столетия или даже больше того. На ближайшую перспективу этот спор способствовал образованию двух соперничающих ирландских революционных движений на севере и юге, а также внес свой вклад в разрушение британского либерализма. Таким образом, народ Ирландии через тысячу лет начал снова наносить обращающие на себя внимание отметины на скрижалях всемирной истории, хотя конечно же не будем забывать о его роли в массовом переселении ирландцев на территорию Соединенных Штатов Америки в начале века.