Книга: Мировая история

Назад: 1 Изменение на удаленную перспективу

Дальше: 3 Политические перемены: Новая Европа

2

Политические перемены в эпоху революций

В XVIII веке слово «революция» приобрело совсем иное новое значение. Традиционно для европейцев оно означало всего лишь изменение в составе правительства, и совсем не обязательно насильственным путем (хотя причина того, почему английскую Славную революцию 1688 года считали славной, состояла в том, что она прошла без насилия, как англичан приучили о ней думать). Мужчины могли говорить о «революции», произошедшей при дворе конкретного монарха, когда один министр сменял другого. После 1789 года все переменилось. В событиях того года люди увидели зародыш нового рода революции в форме фактического разрыва с прошлым, который может сопровождаться насилием, но к тому же открывающего безграничные просторы для радикальных изменений в обществе, политике и экономике. И они начали думать, что данное новое явление способно преодолевать национальные границы, а также нести нечто универсальное и общее для всех народов. Даже те, кто категорически отвергал желательность такой революции, тем не менее не могли не согласиться с выводом, что этот новый вид революции возник как явление политики их эпохи.

Было бы некорректно пытаться сгруппировать под маркой «революции» в новом ее смысле все политические перемены данного периода. Зато вполне справедливо говорить о «революционной эпохе» по двум другим причинам. Одна из них заключается в том, что на протяжении одного только столетия или около того на самом деле случилось гораздо больше политических переворотов, чем прежде, которые можно было бы признать революциями в их крайнем смысле, даже притом, что многие из них провалились, а остальные принесенные результаты сильно отличались от тех, которые ждал народ. Во-вторых, если придать этому понятию больше растяжимости и распространить его на примеры радикально ускоренных и фундаментальных политических изменений, конечно же вызвавших не просто смену одной группы правителей другой, то в эти годы появляется множество более умеренных политических изменений, определенно революционных по своей роли в истории. Первым и самым наглядным событием следует называть развал первой Британской империи, центральный эпизод которого позже получил известность как Американская революция (Война за независимость в США).

В 1763 году британская имперская власть в Северной Америке находилась на подъеме. Англичане отобрали Канаду у французов; прежний страх перед кордоном французских фортов долины Миссисипи, окружавшим там 13 колоний, улетучился. Такие победы могли бы избавить англичан от любых оснований для сожалений в будущем, однако появились пророки, уже предупреждавшие, даже еще до разгрома французов, о том, что их устранение послужит не усилению, а ослаблению британской хватки, какой они держали Северную Америку. В британских колониях, в конце-то концов, уже проживало больше колонистов, чем насчитывалось подданных во многих суверенных государствах Европы. Многие из них не имели английских корней, и даже английский язык был для них неродным. Их экономические интересы совсем не обязательно совпадали с интересами имперской державы. Все-таки распространявшуюся на них власть британского правительства сильной назвать трудно из-за огромных расстояний, пролегавших между Лондоном и его колониями. Как только угроза со стороны французов (и индейцев, которых французы постоянно подстрекали к мятежу) исчезла, появилась возможность несколько ослабить колониальные вожжи империи.

Трудности не заставили себя долго ждать. Как следовало организовывать тот же Запад? Какие отношения он должен был налаживать с существовавшими тогда колониями? Как нужно обращаться с новыми канадскими подданными короны? Эти вопросы потребовали безотлагательного ответа из-за индейского восстания в долине реки Огайо, полыхнувшего в 1763 году в качестве реакции на нажим колонистов, видевших на Западе свои законные вотчины для заселения и организации торговли. Имперское правительство незамедлительно объявило область к западу от Аллеганских гор закрытой для заселения европейцами. Такой запрет для начала оскорбил многих колонистов, рассчитывавших на освоение тех земель, а потом наступила очередь еще большего возмущения, так как британские администраторы обсудили соглашения с индейцами и договорились относительно размещения войсковых гарнизонов вдоль границы, чтобы они служили защитой колонистов и индейцев друг от друга.

Последовали 10 лет, на протяжении которых вызревал дремавший потенциал американской независимости, и наконец он достиг своей зрелой стадии. Ворчанье по поводу обид обернулось сначала сопротивлением, а затем восстанием. Раз за разом политики колоний использовали соблазнительное британское законодательство для придания американской политике радикального свойства, через принуждение колонистов к опасению того, что они могут лишиться практической свободы, которой уже пользовались. Такие настроения насаждались реакцией на британские инициативы. По иронии судьбы Великобританией в это время управляла череда министров, настроенных на проведение реформ в отношениях метрополии с колониями; своими похвальными намерениями они способствовали разрушению положения вещей, прежде себя оправдывавшего. Они тем самым показали первые прецеденты того, чему предстояло превратиться в частое явление нескольких следующих десятилетий: побуждение носителей законных прав к мятежу из благих, но политически непродуманных намерений по проведению реформы.

В Лондоне упорно придерживались принципа, состоящего в том, что американцы должны вносить надлежащую долю налогов, поступления от которых шли на обеспечение их защиты и общественного блага Британской империи. Просматривается две явные попытки обеспечить следование данному принципу. Первая такая попытка, предпринятая в 1764–1765 годах, приняла вид наложения сбора с сахара, ввозимого на территорию колоний, и закона о гербовом сборе, с помощью которого предусматривалось собрать деньги с оборота гербовых марок, предназначенных для некоторых классов юридических документов. Важный момент здесь просматривался не в сумме, которую они должны были принести в казну, и даже не в новизне самого обложения налогом сделок внутри колоний (о чем шло много споров), а скорее в том, что они представляли собой по признанию одновременно английских политиков и американских налогоплательщиков односторонние акты законодателей императорского парламента. Обычно отношения с колониями регулировались и доходы извлекались через препирательство с их собственными ассамблеями. Теперь же вопрос стоял так, что его даже до сих пор не смогли как следует сформулировать: распространялся ли бесспорный законодательный суверенитет парламента Соединенного Королевства также и на его колонии. Последовали массовые волнения, соглашения об отказе от ввоза товаров, злобные протесты. Для незадачливых чиновников, распоряжавшихся гербовыми марками, настали недобрые времена. Зловещим предзнаменованием стало посещение представителями девяти колоний конгресса ради того, чтобы выразить свой протест относительно закона о гербовом сборе. Этот закон пришлось отменить.

Тогда лондонское правительство выбрало несколько иную тактику. Второй бюджетной инициативой его министры ввели ввозные пошлины на краску, бумагу, стекло и чай. В отсутствие внутренних сборов и поскольку правительство Британской империи всегда регулировало торговлю, эти пошлины выглядели весьма многообещающими. Но надежды на большие доходы оказались иллюзией. К тому времени радикальные политики рассказали американцам, что в соответствии с законами, которые на них не распространяются, никакому налогообложению они не подлежат вообще. Георг III видел, что критике подвергается не власть короны, а действия парламента. Последовали новые массовые беспорядки и бойкоты, и одна из первых решающих схваток, определивших ход истории деколонизации, случилась в Бостоне, когда в 1770 году якобы погибло пять мятежников, но с нее пошел миф о «Бостонской резне».

Британское правительство в очередной раз пошло на уступки. Пошлины на три товара отменили, но на чай оставили. К несчастью, руки до данной проблемы никак не доходили; министры британского правительства видели, что дело далеко не ограничивается налогообложением, а речь идет о том, распространяется ли действие принимаемых парламентом Британской империи законов на ее колонии? Чуть позже Георг III поставил вопрос таким образом: «Нам следует либо указать им место, либо предоставить полную свободу действий». Основные события происходили в одном регионе, но повод для них существовал во всех британских колониях. К 1773 году, когда радикалы уже уничтожили партию чая («Бостонское чаепитие»), ключевой для британского правительства вопрос стоял так: способны ли британцы управлять Массачусетсом?

Отступать англичанам уже было некуда: Георг III, его министры и большинство депутатов палаты общин это прекрасно понимали. Массу принудительных законов изобрели только ради того, чтобы поставить жителей Бостона на колени. К радикалам Новой Англии на нынешнем перепутье в остальных колониях стали прислушиваться со все большим сочувствием, потому что широкий отклик вызвала человеческая и здравая мера, предусмотренная Квебекским актом 1774 года, определившим будущее Канады. Кому-то не понравилось привилегированное положение, предоставлявшееся этим актом римскому католицизму (им предусматривалась максимальная свобода французских канадцев на выбор способа смены собственных правителей), а кто-то увидел в расширении канадских границ на юг до реки Огайо еще один повод для экспансии на западе. В сентябре того же года делегаты Континентального конгресса из колоний в Филадельфии разорвали торговые отношения с Соединенным Королевством и потребовали отмены подавляющего большинства действующих законодательных актов, в том числе Квебекского. К этому времени применение силы выглядело практически неизбежным. Радикальные политики колоний открыто заговорили о независимости от метрополии, фактически уже обретенной и ощущаемой многими американцами. Но трудно вообразить, чтобы правительство какой-либо империи XVIII века могло осознавать реальное положение вещей. Британское правительство на самом деле проявляло похвальную сдержанность и не спешило полагаться исключительно на силу до тех пор, пока участники массовых беспорядков совсем не распоясались, а запугивание законопослушных и умеренных колонистов не вышло за рамки приличия. В то же самое время власти Британии дали совершенно ясно понять, что не собираются без боя отказываться от следования принципам суверенитета.

В Массачусетсе горожане заготовили оружие. В апреле 1775 года в Лексингтон отправляется подразделение британских солдат с задачей изъятия оружия, и ему выпала доля участвовать в первой вооруженной стычке Войны за независимость США (на Западе называемой Американской революцией). С этой стычки все только начиналось. Потребовался еще год, чтобы чувства вожаков колонистов превратились в прочные убеждения того, что только с обретением полной самостоятельности от Великобритании у них получится вдохновить настоящее движение сопротивления метрополии. Результатом стала Декларация независимости, утвержденная в июле 1776 года, и все споры переместились на поле битвы.

Британцы проиграли последовавшую войну из-за трудностей, связанных с большой удаленностью метрополии от колоний, потому что американские полководцы достаточно долго и успешно избегали столкновений с превосходящими силами противника и сохранили армию, которая смогла навязать свою волю в битвах при Саратоге 1777 года; потому что практически сразу после них французы вступили в войну и взяли реванш за поражение 1763 года; и потому что испанцы последовали примеру французов, тем самым поменяв расклад сил на море. Британцы к тому же не смогли преодолеть еще один барьер, они не осмелились вести войну ради победы силой оружия, предусматривавшей устрашение американского населения и тем самым поощрение тех, кто желал остаться под британским флагом, на нарушение путей снабжения и свободы передвижения, которыми пользовалась армия генерала Джорджа Вашингтона. Британцы не могли так поступать потому, что главной своей целью они ставили сохранение открытым пути к политике умиротворения колонистов, готовых вернуться под власть Великобритании. В сложившихся обстоятельствах коалиция Бурбонов сыграла фатальную роль.

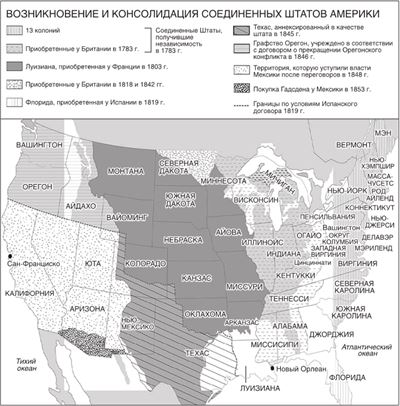

Окончательное военное решение последовало в 1781 году, когда британская армия при Йорктауне оказалась в ловушке между американцами на суше и французской эскадрой на море. Позор коснулся всего лишь около семи тысяч британских солдат и офицеров, но их капитуляция стала величайшим унижением английского оружия и означала окончание эпохи имперского правления в Северной Америке. В скором времени начались мирные переговоры, и два года спустя в Париже подписывается соглашение, по условиям которого власти Великобритании признали независимость Соединенных Штатов Америки, территория которых, признанная участниками переговоров с британской стороны, должна была простираться до реки Миссисипи. Для определения очертаний нового государства состоялось важнейшее решение; французы, рассчитывавшие восстановить свой контроль над долиной Миссисипи, остались с носом. Так получилось, что Северо-Американский континент мятежникам предстояло делить только с Испанией и Великобританией.

При всех остающихся нерешенными проблемах, требующих урегулирования, и пограничных спорных территориях, претензии к которым поступали на протяжении многих десятилетий, появление в Западном полушарии нового государства, обладавшего громадными потенциальными ресурсами, по любым параметрам выглядело событием революционного свойства. Если иностранные наблюдатели в этом событии зачастую революционного изменения не видели, то только потому, что в то время слабости нового государства представлялись более очевидными, чем его потенциал. На самом деле редко кто видел на появившейся независимой территории наличие нации вообще; существовавшие на ней колонии никем не объединялись, и многие политики ждали, когда между ними возникнут споры с последующим отчуждением. Их великое и бесценное преимущество заключалось в отдаленности от Европы. Власти США пользовались возможностью заниматься своими делами фактически без вмешательства извне, и такое великое благо сыграло свою роль в определении исхода всех последующих событий.

За победой в войне последовали полдюжины переломных лет, на их протяжении группа американских политиков приняла решения, которым суждено было во многом определить будущую историю мира. Как во всех гражданских войнах и войнах за независимость, в Новой Англии появились новые линии раскола, обозначившие политическую слабость тогдашнего государства. Среди этих линий те, что отделили верноподданных граждан от мятежников, при всей их резкости, скорее всего, играли минимальную роль. Та проблема была решена, причем самым жестоким методом, через переселение побежденных; около 80 тысяч верноподданных граждан покинули мятежные колонии в силу разнообразных побуждений от опасения запугиваний и угроз до обычной преданности британской короне. Раскол по остальным причинам обещал большие неприятности в будущем. По классовым и экономическим интересам произошло обособление фермеров, купцов и владельцев плантаций. Возникли серьезные разногласия между жителями новых штатов, образовавшихся на месте прежних колоний, а также между областями или графствами стремительно развивающейся страны; на преодоление одного из таких различий, связанного с хозяйственной ролью черного рабства в южных штатах, потребуется несколько десятилетий. Американцы к тому же располагали великим преимуществом в том, что приступили к созданию своего собственного государства. Они смотрели в будущее, не будучи обремененными массами неграмотного и отсталого крестьянства, того, что стояло на пути развития демократической системы во многих других странах. Они располагали просторной территорией и огромными экономическими ресурсами даже в их нынешних районах проживания. Наконец, они пользовались плодами европейской цивилизации, наследие которой подлежало всего лишь приспособлению для пересадки на целинную, или почти целинную, почву нового континента.

Война с британцами потребовала известного укрепления дисциплины населения американских колоний. Статьи Конфедерации (договора об образовании конфедерации 13 штатов США до принятия конституции США) были согласованы между прежними колониями и вступили в силу в 1781 году. В этом документе появилось название новой страны – Соединенные Штаты Америки. В мирное время возникло укрепляющееся чувство того, что содержащихся в нем положений для существования достойного государства не хватало. Особое беспокойство вызывали две области права. Одной из них считалась правовая лакуна, возникшая главным образом из расхождений по поводу того, чем следует считать Войну за независимость Америки, когда дело касается внутренних дел. Центральное правительство казалось многим американцам слишком слабым, чтобы справиться с недовольством населения и чинимыми им беспорядками. Вторая сфера появилась из-за послевоенного экономического спада, особенно пагубно сказавшегося на внешней торговле и связанного с валютными проблемами, возникшими после предоставления независимости отдельным штатам. Для того чтобы справиться еще и с ними, центральное правительство явно не располагало необходимыми государственными атрибутами. Его обвинили в пренебрежении американскими экономическими интересами при налаживании отношений с зарубежными странами. Так это дело обстояло или иначе, но такую претензию к властям предъявляли многие американцы. В конечном счете состоялось собрание делегатов штатов на учредительном съезде, созванном в Филадельфии в 1787 году. Потратив четыре месяца на упорные труды, эти делегаты подписали проект конституции, представленный затем на ратификацию отдельными штатами. После ратификации данного проекта девятью штатами летом 1788 года конституция США обрела законную силу. В апреле 1789 года командующий американскими войсками в войне против британцев Джордж Вашингтон принял должностную присягу в качестве первого президента новой республики и тем самым возглавил список сменявших друг друга президентов США, пополняющийся без перерыва по сей день.

Много говорилось о потребности в простых учреждениях и принципах с ясным предназначением, тем не менее на протяжении последующих 200 лет новая конституция США оказалась документом, восприимчивым к развитию. При всей решимости разработчиков конституции США создать совершенный документ, подверженный абсолютно однозначному толкованию, у них (к счастью) это не получилось. Конституции Соединенных Штатов предстояло обеспечить правовой фундамент лишь для одной исторической эпохи, на протяжении которой разрозненные в основном аграрные общества превратились в гигантскую, причем промышленную мировую державу. С одной стороны, конституцией США предусматривалось внесение созревших поправок, но в большей степени свою роль сыграла эволюция толкований догматов, сформулированных в ней. По большому счету она осталась прежней; пусть даже формально, но эти черты конституции представляются очень важными. Помимо них к тому же существуют фундаментальные принципы, которым необходимо следовать даже при выдвижении многочисленных аргументов по поводу их истинного смысла.

Начнем с самого очевидного факта: конституцией предусматривался республиканский строй. В XVIII веке республика еще не считалась обычным государственным устройством и еще ни в коем случае не воспринималась как должное. Кое-кто из американцев ощущали всю важность республиканской системы управления и ненадежность ее провозглашения, по этой причине даже неодобрительно относились к своей конституции, полагая, что она (с ее статьей, посвященной президенту, как главному руководителю), как выразился один из них, «тяготеет к самодержавию». Древние республики в представлении европейцев, получивших классическое образование, точно так же подвергались разложению и распаду, как и их восхваляемые в легендах нравы. История итальянских республик тоже не давала многообещающих примеров, хотя история Афин и Рима выглядела еще более поучительной. Республик в Европе XVIII века насчитывалось немного, и назвать процветающей ни одну из них язык не поворачивается. Республиканский строй сохранялся в одних только мелких государствах, тем не менее признавалось, что в силу отдаленности Соединенных Штатов от Европы появлялся шанс на предохранение республиканских принципов управления, послуживших причиной краха крупных европейских государств. Как бы то ни было, сторонние наблюдатели не верили в светлое будущее новой нации. Дальнейшая судьба Соединенных Штатов послужила мощным источником практического опыта, на основе которого радикально поменялось отношение к республиканскому подходу в построении государства. Очень скоро живучесть республики, не требующей больших затрат на содержание режима, и либерализм, по наивности считавшийся заложенным в фундамент ее функционирования, привлекли внимание критиков традиционных систем управления государством во всем тогдашнем цивилизованном мире. Прошло совсем немного времени, и европейские сторонники политических перемен стали обращаться к Америке за новым вдохновением; скоро республиканскому примеру предстояло получить благосклонность населения не только северной, но и южной части Американского континента.

Вторая особенность новой конституции, которой принадлежало фундаментальное значение, заключалась в тщательном учете при ее составлении британского политического опыта. Помимо английского законодательства с его прецедентным правом, перешедшим в юриспруденцию нового государства, речь шла о фактических функциях правительства. Все отцы-основатели США выросли в условиях британской колониальной системы, при которой депутаты выборных ассамблей отстаивали общественный интерес в споре с губернаторами, назначенными монархом. Они по английскому подобию учредили двухпалатную законодательную власть (исключив при этом какой-либо элемент наследственного права для его депутатов), служащую противовесом власти президента. Тем самым они выполнили положение английской конституционной теории через назначение монарха, пусть даже избираемого народом, руководителем исполнительного механизма правительства. Притом что в некотором ином смысле британцы располагали выборной монархией, американский ее вариант отличался от британского конституционного строя XVIII столетия, но внешне во многом его напоминал.

Отцы-основатели американского государства фактически позаимствовали совершеннейшую из всех известных им конституцию, очистили ее от пороков (как они себе их представляли) и добавили поправки, отвечавшие особенностям американских политических и социальных условий. Единственно им не удалось повторить альтернативный принцип государственного управления, имевшийся в современной им Европе в форме самодержавного абсолютизма, пусть даже в просвещенном его виде. Американцы написали конституцию для свободных людей потому, что они полагали, будто британцы тоже уже жили по нормам конституции свободного народа. Они думали так, что она не отвечала своему предназначению из-за заложенных в нее пороков и что ее использовали не по предназначению, когда пытались лишить американцев прав, которыми те тоже могли бы пользоваться в соответствии с ее принципами. С учетом всего сказанного те же принципы управления государством (но в гораздо более развитом виде) однажды должны были послужить распространению и закреплению в областях, где не останется места никаким культурным воззрениям англосаксонского мира, на котором этот мир держался.

США радикально отличались от большинства остальных существовавших тогда государств и сознательно отводились от британской конституционной модели их приверженностью принципу федерализма. Приверженность федерализму на самом деле служила фундаментальным принципом, поскольку исключительно уступки в виде сохранения независимости отдельных штатов обеспечили появление нового союза. Жители территорий, совсем недавно бывших колониями, не горели желанием учреждать новое центральное правительство, грозившее им принуждением, ничем не отличавшимся от господства правительства короля Георга III. Федеральная структура предоставила решение проблемы разнообразия – e pluribus unum («из многих единое» – девиз США). Ею к тому же во многом диктовалась форма и содержание американской политики на протяжении последующих 80 лет. Вопрос за вопросом, суть которого могла заключаться в экономике, социальной сфере или идеологии, находил свое решение по каналам продолжительных дебатов о том, что следует считать должным в отношениях между центральным правительством и отдельными штатами. Эти дебаты достигали такого накала, что их участники подходили к самой грани решения о роспуске своего Союза. В условиях федерации к тому же стимулировалось регулирование основных положений конституции, то есть укрепление авторитета Верховного суда как инструмента судебного ограничения власти президента. За пределами Союза XIX век явил образец привлекательности федерализма для народов еще многих стран, находившихся под впечатлением тогдашних достижений американцев. Федерализм рассматривался европейскими либералами как непременное средство добровольного объединения государственных образований, и британские правительства сочли его мощным подспорьем в обращении с колониальными проблемами.

Наконец, в любом выводе, даже самом лаконичном, по поводу исторического значения конституции Соединенных Штатов Америки особое внимание следует уделить ее вводным словам: «Мы народ…» (даже притом, что они явно появились случайно). Фактическое политическое устройство нескольких штатов в 1789 году ни с какими допущениями до демократического не дотягивало, зато принцип народного суверенитета закладывался в нем изначально. В каком бы виде авторы мифов конкретной исторической эпохи ни пытались его скрывать, народная воля для американцев оставалась в политике высшей арбитражной судьей. В этом видится фундаментальное отклонение от британской конституционной практики, и здесь следует искать связь с тем, как колонисты XVII века иногда представляли себе конституции. Только вот британская конституционная система правления по сути своей опиралась на давние обычаи; суверенитет короля в парламенте признавался не потому, что народ когда-то так решил, а потому, что он там признавался и никем никогда не оспаривался. Как однажды выразился великий английский историк конституционного права Фредерик Мейтленд, англичане приняли авторитет короны в качестве заместителя теории государства. Новая конституция порвала с теорией государства и всеми остальными предписывающими теориями (хотя сохранилась связь с британскими политическими взглядами, так как Джон Локк сказал в 1680-х годах, что правительства пользовались своими властными полномочиями на доверии и что народ может огорчить правительства, злоупотребившие его доверием, причем на этом основании, наряду с остальными, некоторые англичане оправдали Славную революцию).

Заимствование американцами теории демократов, считавших, что истинные свои полномочия любые правительства получают с согласия тех, кем они управляют (как это сформулировано в Декларации независимости США), считается эпохальным событием. Но решить одним махом проблемы политической власти одной только декларацией ни у кого еще не получалось. Многие американцы боялись того, куда их может завести увлечение необузданной демократией, и с самого начала занялись поиском средств ограничения хождения в своей политической системе популистского элемента. Еще одна проблема возникла из-за основных прав человека, закрепленных в конце 1789 года первыми десятью поправками к конституции США. Эти поправки, по-видимому, подлежали точно так же отмене по воле носителей народного суверенитета, как любые другие разделы американской конституции. Здесь появляется источник разногласий на будущее: американцы до сих пор никак не могут до конца решить для себя (особенно когда дело касается зарубежных стран, иногда даже своего собственного государства), заключаются ли демократические принципы в выполнении пожеланий большинства граждан или в предохранении конкретных основополагающих их прав? Тем не менее фактический выбор граждан США в пользу демократического принципа в 1787 году представляет огромную важность, и им обосновывается соображение о том, что их конституция служит определяющей вехой во всемирной истории. Многим грядущим поколениям новые Соединенные Штаты будут казаться центром притяжения людей всего мира, мечтающих о свободе. Один американец как-то назвал свою страну «последним, самым многообещающим шансом в мире». Даже сегодня, когда Америка зачастую выглядит консервативным и замкнутым на собственных интересах государством, демократический идеал, на протяжении долгого времени выставлявшийся там на всеобщее обозрение, сохраняет свою притягательность для определенной прослойки населения во многих странах, и атрибуты, возникшие в условиях тепличного развития США, не утратили своей внешней привлекательности.

Париж служил в Европе центром дискуссии по социальным и политическим проблемам. В этот город вернулась часть французских солдат, помогавших появлению молодой американской республики. И не стоит удивляться тому, что французы продемонстрировали большую осведомленность о революции, произошедшей по ту сторону Атлантики, тогда как подавляющее большинство европейских народов отреагировали на нее всего лишь в доступной им степени. Американский пример и разбуженные им надежды послужили вкладом, пусть даже не самым главным, в мощный выплеск дремавших сил, который до сих пор, через 200 лет и после многочисленных следовавших один за другим мятежей, называется Французской революцией. Как это ни прискорбно, но такими всем давно знакомыми и простыми словами искажается истинная суть того, что случилось на самом деле. Политики и ученые предлагают множество различных толкований того, что составляет сущность революции во Франции, отсутствует у них согласие и по поводу ее продолжительности и результатов, и нет единодушия даже относительно того, когда она вообще началась. Сходятся они разве что в оценке важности события 1789 года. На протяжении очень короткого времени на самом деле случилось изменение всего понятия революции как таковой, причем многое в ней обращено в прошлое, а не в будущее. Она представляла собой огромный кипящий котел французского общества, а содержимое этого котла составляла гремучая смесь консервативных компонентов и новаторских стихий, во многом напоминавших те, что вскипали в 1640-х годах в Англии, и точно так же перепутанных в замесе сознательного и бессознательного по направлению и целям.

Вся эта неразбериха служила симптомом больших сдвигов и рассогласованностей в материальной жизни народа Франции и его управлении. Франция считалась величайшей из европейских держав, а ее правители одновременно не могли и не хотели отказаться от ее роли на международной арене. Первое, чем американская революция влияла на Французскую, заключается в том, что появилась возможность для мести; Йорктаунская кампания стала возмездием за поражение от рук британцев в Семилетней войне, в результате которой отчуждение 13 колоний послужило некоторым возмещением за потерю французами Индии и Канады. Однако такое достижение далось дорогой ценой. Вторым крупным следствием нужно назвать отсутствие какой-либо большой выгоды, кроме унижения противника, зато на Францию легла очередная обуза вдобавок к огромному и растущему долгу, обусловленному действиями ее правителей с 1630-х годов по созданию и удержанию своего верховенства в Европе.

Попытки ликвидировать этот долг и облегчить бремя самого долга для своей монархии (а после 1783 года становилось ясно, что подлинная самостоятельность Франции во внешней политике из-за него резко сужалась) предпринимались несколькими министрами кряду при молодом, в чем-то тупоголовом, зато высокоидейном и действующем из лучших побуждений короле Людовике XVI, вступившем на престол в 1774 году. Ни один из этих министров так и не смог замедлить наращивания французской задолженности, не говоря уже о ее сокращении. Хуже того: все их усилия послужили наглядным свидетельством беспомощности властей по наведению порядка в сфере государственных финансов. Теперь появилась возможность для оценки дефицита бюджета, а статистика его стала достоянием общественности, чего нельзя себе было даже представить при Людовике XIV. Так получается, что в 1780-х годах Францию преследовал призрак не революции, а государственного банкротства. Социально-политическая структура Франции достигла такого состояния, что единственным верным способом выхода из финансового тупика представлялась экспроприация излишков у зажиточных слоев населения. С самого начала правления Людовика XIV повышение налогов для зажиточных французов без применения силы оказалось делом совершенно пустым, так как продвижение по пути налоговой реформы за счет богачей тормозилось в силу действовавших тогда юридических и социальных норм, а также массы привилегий, особых льгот и основанных на давности прав, на которых вся эта система держалась. Головоломка властей всех европейских государств XVIII века наиболее наглядно просматривалась во Франции: теоретически абсолютной монархии не дано было попирать массу привилегий и прав, составлявших фактически средневековую основу построения данной страны, без ослабления собственных устоев. Ведь и сама монархия, кроме неписаных законов, под собой ничего не имела.

Все большей части французов приходило на ум, что для вывода их страны из ее текущих затруднений требуется коренным образом изменить властную и конституционную структуру Франции. Но кое-кто из них замахивался еще дальше. Они видели в неспособности правительства равномерно разделять бремя финансовых затрат между всеми сословиями крайний пример из целого диапазона злоупотреблений, от которых следовало избавляться. Задачу эту преподносили в самом искаженном виде в зависимости от представителей полярных массовых движений: от рациональных предложений до суеверия, требовали абсолютной свободы или полного закабаления, выступали с позиций человеколюбия и откровенной алчности. Но в первую очередь все обычно сводилось к символическому вопросу по поводу юридической привилегии. Озлобление из-за привилегий сосредоточилось на дворянском сословии, то есть весьма неоднородной и очень крупной части населения страны (в 1789 году во Франции могло насчитываться 200–250 тысяч человек аристократического звания), не поддающейся обобществлению с точки зрения культурного, экономического или социального положения в обществе, зато все его представители пользовались правовым статусом, по закону в той или иной степени предполагающим привилегии.

В то время как логика финансового экстремизма все больше толкала правительства Франции на конфликт с привилегированными слоями общества, большинство советников короля, принадлежавших в основном к аристократическим кругам, совершенно естественно ничего подобного слышать не желало. Поэтому король настаивал на продолжении реформ через всеобщее согласие. Когда в 1788 году после серии провалов у министров правительства сдали нервы и они признали неизбежность конфликта, власти все-таки попытались ввести его в рамки правового поля и (по примеру англичан в 1640 году) в поисках средств для достижения своих целей обратились к памяти исторических учреждений. В отсутствие парламента, которому можно было бы поручить правовую сторону дела, они отыскали в старине французского «конституционализма» ближайший к органу представительной власти Франции образец в виде Генеральных штатов. Этот орган представителей дворян, духовенства и простолюдинов не созывался с 1614 года. Расчет делался на то, что делегаты такого представительного собрания обеспечат достаточный нравственный авторитет для навязывания привилегированной с точки зрения финансов части французского населения соглашения на повышение для нее налогов. С точки зрения конституционных принципов такой шаг выглядел безупречным, однако для принятия решений Генеральные штаты представлялись государственным атрибутом весьма сомнительным. Поступило сразу несколько ответов. Кое-кто уже говорил, что Генеральные штаты могли служить источником права для страны, даже когда дело касалось исторических и бесспорных юридических привилегий.

Тогдашний очень сложный политический кризис достигал кульминации в конце периода, когда напряженная ситуация во Франции складывалась в силу нескольких причин. Одной из них назывался прирост народонаселения. Начиная со второй четверти столетия оно увеличивалось темпами, последующими поколениями считавшимися весьма умеренными, но для того времени они казались все еще достаточно высокими и обгоняющими прирост в производстве продовольствия. Из-за сложившейся диспропорции продолжался рост стоимости продовольствия, наиболее болезненно сказывавшийся на беднейших слоях населения, подавляющее большинство которого составляли крестьяне, располагавшие небольшими земельными наделами или вообще безземельные. Следует учесть совпадение по времени финансовых потребностей правительства, министры которого на протяжении длительного времени предотвращали финансовый кризис через государственные займы или повышение ставок прямых и косвенных налогов, ложившихся неподъемным бременем на беднейшую часть французов, с усилиями землевладельцев по предохранению своих интересов в условиях повышенной инфляции за счет понижения заработной платы батраков, а также повышения стоимости аренды и поборов. Поэтому жизнь бедноты в том веке становилась все более тяжкой и жалкой. К такому общему обнищанию населения Франции следует добавить особые беды, время от времени выпадавшие на долю жителей отдельных районов или сословий. И этих бед во второй половине в 1780-х годов почему-то расплодилось слишком много. Без того едва живая экономика Франции в 1780-х годах подверглась ударам в виде низких урожаев, эпидемий домашнего скота и спада хозяйственной активности в областях, где крестьяне ради дополнительного дохода занимались текстильным производством. Общим итогом всех бед стало то, что выборы депутатов Генеральных штатов в 1789 году проводились в атмосфере большого волнения и озлобленности населения. Миллионы французов отчаянно искали хоть какой-то выход из своего бедственного положения, в ком угодно они готовы были видеть козлов отпущения и мстить им. К тому же у них сложилось совсем уже глупое и надуманное представление о том, что некий добрый король, пользующийся их доверием, способен все в их жизни исправить.

Таким образом, поводами для Французской революции послужило сложное сочетание бессилия правительства по решению актуальных задач, социальной несправедливости, экономических трудностей и веры в благотворную роль реформ. Но пока еще вся эта сложность не потерялась из виду в ходе последовавших политических баталий, и за примитивными лозунгами, порожденными ими, следует обратить внимание на то, что практически никто ни желал, ни рассчитывал на такой исход всего дела. Во Франции повсеместно встречались проявления социальной несправедливости, но совсем не намного больше, чем в остальных европейских странах XVIII века, народы которых их терпели. Зато во Франции расплодились многочисленные сторонники всевозможных реформ, граничащих с благоглупостями: одни требовали отмены цензуры, другие – запрета на безнравственную и атеистическую литературу. При этом все агитаторы утверждали, будто все изменении без труда сможет воплотить в жизнь сам король, как только ему сообщат о мечтах и желаниях его народа. Не хватало разве что некоей партии революции, выступающей откровенно и безоговорочно противницей реакционной партии.

Партии появились только после созыва делегатов Генеральных штатов. День, когда они собрались, то есть 5 мая 1789 года (спустя неделю после приведения к присяге президента Джорджа Вашингтона), считается знаменательной датой во всемирной истории потому, что ею открывается целая эпоха, на протяжении которой центральным политическим вопросом в большинстве континентальных стран можно считать поддержку или осуждение революции, и он даже коснулся совсем иной политики, проводившейся в Великобритании и Соединенных Штатах Америки. То, что произошло во Франции, сыграло свою роль во всех остальных странах Европы. На самом примитивном уровне эта роль заключалась в том, что Франция числилась величайшей европейской державой; Генеральным штатам суждено было либо парализовать ее (как надеялись многие иностранные дипломаты), либо освободить от всех трудностей, чтобы она могла снова играть свою существенную роль. Кроме того, Франция служила культурным предводителем Европы. Что бы ни сформулировали и ни сделали ее писатели и политики, все немедленно становилось достоянием народа всех стран из-за всеобщей доступности французского языка, и считалось, что народы привыкли уделять почтительное внимание происходящему в Париже, так как оттуда происходило руководство интеллектуальной деятельностью в Европе.

Летом 1789 года Генеральные штаты превратились в Национальное собрание, претендующее на суверенитет. Порывая с представлением о том, что оно воплощало в себе великий раскол средневекового общества, большинство его депутатов претендовало на представление интересов всех французов без исключения. Эти депутаты решились на такой революционный шаг потому, что волнения масс во Франции напугали правительство и тех депутатов ассамблеи, кто выступал против перемен. Мятежи в сельской местности и бунты парижан встревожили министров, больше уже не надеявшихся на помощь своей армии. В результате монарху сначала пришлось дистанцироваться от привилегированных сословий, а затем неохотно и с опаской пойти на уступки еще по многим положениям в ответ на просьбы политиков, теперь уже возглавлявших новое Национальное собрание. Одновременно возник совершенно очевидный раскол между теми, кто выступал за проведение революции, и теми, кто был против нее; в мире их в скором времени стали делить на «левых» и «правых» (из-за расположения рядов, которые они занимали в Национальном собрании).

Главной задачей, которую депутаты данного органа поставили перед собой, было написание французской конституции, но в процессе они преобразовали всю ведомственную структуру Франции как таковую. К 1791 году, когда Национальное собрание распустили, его депутаты национализировали земли церкви, отменили так называемую «феодальную систему землепользования», покончили с цензурой, создали систему централизованной представительной власти, стерли устаревшее деление на провинциальное и местное управление и заменили его департаментами, при которых французы живут до сих пор, учредили всеобщее равенство перед законом, а также провели разделение исполнительной и законодательной властей. Так выглядели одни только наиболее значительные деяния, совершенные депутатами одного из самых выдающихся парламентов, которых когда-либо видел свет. Громадные достижения несколько теряются на фоне его провалов; но нам надо оставаться объективными людьми. Вообще говоря, те депутаты устранили юридические и ведомственные преграды на пути модернизации Франции. С тех пор ориентирами ведомственной жизни французов служили такие понятия, как народный суверенитет, административная централизация и юридическое равенство всех индивидуумов.

Многим французам все это пришлось не по душе, у кого-то и вовсе вызвало отвращение. К 1791 году король больше не скрывал своих дурных предчувствий, благосклонность, которой он пользовался на заре революции, ушла в прошлое, зато теперь его начали подозревать в контрреволюционных настроениях. Кое-кому из французских дворян все происходящее претило настолько, что им пришлось покинуть родину; первыми среди них оказались два брата короля, поступок которых не добавил народной любви к самодержавию. Самое главное заключается в том, что многие французы выступили против революции, когда из-за папской политики подход депутатов Национального собрания к делам духовным подвергся сомнению. Многое в нем глубоко тронуло большинство французов, в том числе церковников, но папа римский отклонил решения Национального собрания, и после этого речь пошла уже исключительно о выборе авторитета. Французским католикам пришлось решать, что выше для них: авторитет папы или авторитет французской конституции? В результате возник раскол по наиважнейшей проблеме, принесшей с собой меры непримиримой революционной политики.

Когда начался 1792 год, британский премьер-министр выразил свою уверенность в обоснованности расчета на предстоящие его стране 15 лет мира и спокойствия. В апреле Франция пошла войной на Австрию, а в скором времени оказалась в состоянии войны еще и с Пруссией. Ситуация выглядела предельно запутанной, но многие французы полагали, будто власти иностранных держав решили вмешаться, чтобы покончить с их революцией и вернуть время вспять к 1788 году. К лету, когда дела шли из рук вон плохо, а внутри Франции углублялась нехватка всего и подозрение к властям, король полностью утратил доверие народа. Восставшие парижане низвергли монархию и потребовали созыва новой ассамблеи, чтобы ее делегаты составили новую, на этот раз республиканскую конституцию.

Это собрание, вошедшее в историю под названием Национального конвента, до 1796 года фактически заменяло французское правительство. На протяжении гражданской и зарубежной войны, а также экономического и идеологического кризиса Конвенту удалось сохранить завоевания Французской революции. Большинство его депутатов с политической точки зрения оказалось не намного прогрессивнее в своих представлениях, чем их предшественники. Они считали частную собственность неприкосновенной (они ввели смертную казнь для любого человека, попытавшегося предложить закон о внедрении аграрного коммунизма), а бедность неискоренимым злом, хотя предусматривали кое для кого из бедноты весьма ограниченное право на участие в государственных делах через всеобщее прямое избирательное право для взрослых мужчин. От предшественников их отличало только то, что они готовы были пойти значительно дальше в чрезвычайных ситуациях, чем депутаты предыдущих французских ассамблей (особенно когда возникала угроза их поражения); они к тому же заседали в столичном городе, которым в течение длительного времени управляли весьма радикальные политики, подталкивавшие их к мерам более радикальным, чем они на самом деле желали бы, и на использование очень демократического языка. Следовательно, они напугали Европу намного больше, чем это удалось их предшественникам.

Их символический разрыв с прошлым наступил, когда депутаты Конвента в январе 1793 года проголосовали за смертную казнь короля. «Судебное убийство» королей до тех пор считалось чисто английским помрачением ума; теперь англичане испытали точно такое же потрясение, как все остальные народы Европы. Они тоже пошли войной на Францию потому, что боялись стратегических и коммерческих последствий французской победы над австрийцами в Нидерландах. Но та война все больше переходила в идеологическую сферу, и ради победы в ней французское правительство становилось все кровожаднее в борьбе со своими противниками на родине. Новый инструмент для гуманного по-французски умерщвления приговоренных узников под названием гильотина (характерное изобретение предреволюционного просвещения, объединявшее в себе техническую эффективность и требование в обеспечении быстрой, верной смерти, которую оно несло своим жертвам) стал символом Террора. Это название в скором времени присвоили периоду истории Франции, на протяжении которого депутаты Конвента стремились через запугивание своих врагов внутри страны обеспечить выживание собственной революции.

Очень многое в этой символике может вводить в заблуждение. В известной мере Террор велся только на словах, зажигательным сотрясанием воздуха разгоряченных политиков, пытавшихся тем самым поддерживать на высоком уровне свой собственный воинственный дух и пугать им противников. На практике в нем часто отражалась смесь патриотизма, насущной необходимости, путаного идеализма, шкурного интереса и мелкой мстительности, когда старые счеты сводились от имени республики. Погибло множество народа (возможно, больше 35 тысяч человек), и многие французы отправились в эмиграцию от греха подальше, и все-таки на гильотину приходится меньшинство жертв, большая же часть погибла в провинциях, часто в условиях гражданской войны и иногда с оружием в руках. Где-то за полтора года или около того французы, которых современники считали чудовищами, убили почти столько же своих соотечественников, сколько их погибло за 10 дней уличных боев и деятельности расстрельных команд в Париже в 1871 году. Для наглядности можно привести еще один пример: число тех, кто погиб за те полтора года, раза в два больше количества британских солдат, погибших в первый день битвы на Сомме в 1916 году. В результате такого кровопролития раскол между французами оказался еще глубже, но его масштаб не следует преувеличивать. Можно сказать, что во время революции что-то потеряли все французские дворяне, но только меньшинство из них сочло необходимым отправиться в эмиграцию. Вероятно, духовенство пострадало больше, чем дворянство (каждый второй духовный чин), и многие священники сбежали за границу; тем не менее во время революции Францию покинуло не так много жителей, как американские колонии после 1783 года. Намного большая часть американцев чересчур перепугалась своей революции или почувствовала к ней непреодолимое отвращение, чтобы жить в Соединенных Штатах после обретения ими независимости, чем часть французов, отказавшаяся жить во Франции после Террора.

Конвенту удалось одержать победы над внешними врагами и подавить восстания внутри собственной страны. К 1797 году только британцы не заключили мира с французами, Террор ушел в прошлое, и республикой управлял по большому счету парламентский режим в соответствии с конституцией, с принятием которой в 1796 году закончилась эпоха Конвента. Революция находилась в большей безопасности, чем когда-либо раньше. Но внешне все выглядело совсем иначе. За границей роялисты искали себе союзников, чтобы с ними вернуться на родину, а также интриговали с недовольными режимом гражданами внутри Франции. Хотя возвращения старых порядков желала совсем немногочисленная часть французов, не следует забывать о тех, кто утверждал, что логику демократии не следует навязывать дальше, что все еще сохранялось деление на богатых и бедных, которое выглядело такими же оскорбительным, как прежнее деление на юридически привилегированное сословие и тех, кого привилегиями обнесли, и что парижским радикалам следует предоставить большую роль в государственных делах. Наличие таких воззрений представлялось таким же тревожным, как страхи перед восстановлением власти тех, кто извлек выгоду из революции или просто хотел избежать дальнейшего кровопролития. Таким образом, под нажимом справа и слева Директория (так назвали новый режим) находилась в весьма устойчивом положении, хотя властям удалось приобрести врагов, кто считал ее лавирование (несколько зигзагообразное) для себя политикой недопустимой. В конечном счете ее разрушили изнутри, когда группа политиков в сговоре с солдатами в 1799 году провела государственный переворот и установила новый режим.

В тот момент, то есть спустя 10 лет после собрания Генеральных штатов, по крайней мере большинство наблюдателей прекрасно видело, что Франция навсегда порвала со своим средневековым прошлым. В правовой сфере это произошло очень быстро. Большинство великих реформ, лежащих в основе всего, получили правовое обоснование как минимум в 1789 году. Формальная отмена феодализма, юридических привилегий и теократического абсолютизма, а также организация общества на индивидуалистических и светских основаниях послужили стержнем «принципов 89 года», позже сформулированных в Декларации прав человека и гражданина, включенных предисловием в конституцию Франции 1791 года. В этой Декларации нашли толкование понятия юридического равенства и защиты прав каждого человека, отделения церкви от государства, а также религиозной терпимости. Фундаментом права, на котором строилась Декларация, считается происхождение власти из народного суверенитета, осуществляющейся через единое Национальное собрание, верховенство закона которого нельзя оспаривать в силу предъявления неких привилегий территориального образования или группы граждан. Тем самым одновременно обнаруживалось то, что новая власть в случае финансовых бед справится с ними намного хуже прежнего монарха, тоже провалившего дело (среди прочего он допустил национальное банкротство и обвал собственной валюты), и что она способна внедрять административные изменения, причем о просвещенном деспотизме остается только мечтать. Остальные европейцы с ужасом или как минимум с удивлением наблюдали за применением этого мощного законотворческого локомобиля в целях размалывания и строительства заново государственных атрибутов на всех уровнях французской жизни. Просвещенные деспоты прекрасно знали, что без законодательного суверенитета никаких реформ не бывает. Судебным пыткам наступил конец, ушли в прошлое титулованное дворянство, юридическое неравенство и старинные корпоративные гильдии французских рабочих. Зарождающееся профсоюзное движение во Франции зарубили на корню на законодательном уровне через запрет на объединение работников или работодателей ради отстаивания коллективных экономических интересов. Ретроспективно, верстовые столбы на пути к рыночному обществу выглядят совсем незатейливо. Даже старая валюта с делением по системе Каролингов в пропорции 1:20:12 (ливры, су и денье) уступила место десятичной системе франков и сантимов, точно так же, как неразбериху старомодных весов и мер (в теории) заменили метрической системой, позже ставшей практически универсальной.

Такого рода радикальные изменения вызывали большие разногласия, тем более что умонастроения подстраивались под них гораздо медленнее законов. Крестьяне, радостно встретившие отмену феодальных поборов, весьма пожалели по поводу исчезновения общинных традиций, приносивших им большую пользу и считавшихся к тому же принадлежностью «феодального» порядка. Подобный консерватизм особенно трудно поддается толкованию в делах духовных, но важность этого консерватизма заслуживает нашего внимания. Священный сосуд, хранившийся в Реймсе, с помощью которого осуществлялось помазание на престол королей Франции с самого Средневековья, местные власти во времена Террора публично разбили, алтарем разума заменили христианский алтарь в соборе Парижской Богоматери, а многих священников подвергли жестоким личным преследованиям. Совершенно ясно, что Франция, народ которой все это проделал, перестала считаться христианской страной в традиционном понимании данного вероисповедания, а теократическая монархия ушла в прошлое практически никем не оплаканная. Однако такое отношение радикалов к церкви пробудило массовое сопротивление революции как ничто другое; поклонение новым якобы святыням типа разума и всевышнего существа, предложенным кое-кем из революционеров, в народе не привилось, и многие французы (и подавляющее большинство француженок) с большой радостью встретят официальное восстановление во французской жизни католической церкви, когда для этого наступит время. К тому моменту ее фактически давно уже восстановят в приходах по велению души набожных людей.

Линии раскола, появившиеся из-за революционных изменений во Франции, уже нельзя было сдерживать в пределах, обозначенных «принципами 1789 года». Они сначала вызывали большое восхищение и совсем не явное осуждение или сомнение в зарубежных странах, хотя отношение в скором времени поменялось, особенно когда министры французского правительства занялись распространением своих принципов через их внешнюю пропаганду и войну. Изменение политического режима во Франции стремительно вызвало споры о том, что должно произойти в остальных странах Европы. Участники таких споров стремились подобрать терминологию и определить обстоятельства, при которых он возник. Таким манером французы передали свою политику народам Европы, и в этом заключается второй великий факт революционного десятилетия. С него началась современная европейская политика, и с тех пор политики в Европе делятся на правых и левых. Либералы и консерваторы (хотя пройдет еще лет десять или около того, пока эти два слова войдут в употребление) как субъекты политической деятельности появились, когда в ходе Французской революции обнаружились критерии, использовавшиеся в качестве «оселка» или «лакмусовой бумаги» для определения политической позиции. Представители одной стороны предлагали республиканскую систему государственного управления, широкое избирательное право, права человека, свободу устного и печатного слова; их оппоненты обещали порядок, дисциплину и примат долга над правами, признание социальной функции иерархии и необходимость сдерживания рыночных сил нравственностью.

Кое-кто из французов всегда верил в универсальное для всех европейцев значение Французской революции. На языке носителей просвещенной мысли эти французы выступали за то, чтобы народы остальных стран брали на вооружение рецепты, использованные ими для урегулирования французских проблем. В такой французской самонадеянности содержалось некое рациональное зерно. Общества традиционной Европы, не тронутые еще индустриализацией, несли на себе многие общие черты; их народам было что перенять у Франции. Тем самым силы, ратовавшие за распространение французского влияния, получили подкрепление со стороны рациональных пропагандистов и усердных миссионеров. Так появился еще один путь, которым события во Франции вошли во всеобщую историю.

Мысль о том, что Французская революция представляла универсальное, беспрецедентное значение для Европы, не ограничивалась одними только ее поклонниками и сторонниками. Она к тому же лежит в основе европейского консерватизма в качестве определяющей самосознание идеи. На самом деле задолго до 1789 года многие составные элементы современной консервативной мысли коренились в таких явлениях, как раздражение по поводу преобразовательных мер просвещенного деспотизма, негодование церковников из-за престижа и влияния «передовых» идей, а также эмоциональной реакции по отвержению всего модного и осознанно рационального, лежащего в сердцевине романтизма. Особенно широкое распространение такие силы получили в Германии, но именно в Англии прозвучало первое и во многих отношениях самое важное заявление с предъявлением консервативного, контрреволюционного аргумента. Речь идет о «Размышлениях о Французской революции», изданных в 1790 году Эдмондом Бёрком. Легко можно вообразить себе из его прежнего занятия в качестве защитника прав американских колонистов, что автор обратился совсем не к теме бессмысленного отстаивания привилегии. В своем труде он показал консервативную позицию как творение чего-то большего, чем воля и довод, а также воплощение морали. Революцию он, наоборот, осудил как воплощение высокомерия интеллекта бессодержательного рационализма и гордыни, считающейся тягчайшим из смертных грехов.

Новая поляризация взглядов, привнесенная Французской революцией в политическую жизнь Европы, к тому же способствовала появлению нового понимания самой революции, и оно обещало великие последствия. Старое представление о том, что политическая революция представляла собой всего лишь обусловленное обстоятельствами прерывание фактической преемственности, уступило место суждению, приверженцы которого видели в революции радикальный, всеобъемлющий сдвиг, касающийся всех атрибутов без исключения и безграничный в принципе, к тому же не обходящий стороной такие основополагающие учреждения социума, как семья и собственность. В зависимости от того, питал ли народ надежды на такие перспективы или боялся их, он сочувствовал революции или сожалел о ней везде, где она происходила как проявление универсального феномена. В XIX столетии даже пошли разговоры о революции как универсальной, существовавшей испокон веков силе. Такое предположение считается крайним выражением идеологической формы политики, проводимой правителями до сих пор. До сих пор еще встречаются те, кто, говоря в целом, считает, будто все повстанческие и подрывные движения следует в принципе одобрять или осуждать вне зависимости от определенных обстоятельств конкретных случаев. Сторонники такой мифологии принесли многочисленные страдания, но сначала народам Европы, а затем мира, преобразованного европейцами, пришлось жить с теми, кто эмоционально реагирует на эту мифологию, точно так же, как представители прежних поколений вынуждены были жить с безрассудными провокаторами религиозного раскола. Выживание мифологии, к несчастью, служит свидетельством продолжающегося влияния Французской революции.

Выбор даты «начала» Французской революции богат и разнообразен; определение даты ее «окончания» представляется пустой тратой времени. Тем не менее 1799 год можно считать важной вехой на пути ее развития. Участники удавшегося государственного переворота, разогнавшие Директорию, привели к власти человека, без промедления провозгласившего диктаторский режим, которому предстояло просуществовать до 1814 года, и повернувшего европейский порядок с ног на голову. Речь идет о Наполеоне Бонапарте, прежде числившемся генералом республики, а теперь провозглашенном первым консулом нового режима, чтобы в скором времени взойти на престол первого императора Франции. Как и подавляющее большинство ведущих фигур его эпохи, он пришел к власти совсем еще молодым человеком. Он уже показал себя в качестве исключительно одаренного и безжалостного солдата. Своими победами в сочетании с проницательным политическим чутьем и готовностью к действию в нетипичной для того времени манере он заслужил для себя репутацию обаятельного человека; во многих отношениях он служил самым наглядным образцом «рафинированного авантюриста» XVIII века. В 1799 году он уже заслужил непререкаемый личный авторитет и широкую известность. Никто, кроме поверженных им политиков, не возражал, когда Наполеон растолкал плечами соперников и принял на себя всю полноту власти. Он незамедлительно подтвердил свое право на нее, разгромив австрийцев (вступивших снова в союз для участия в войне против Франции) и заключив победный для Франции мир (как он уже сделал однажды). Тем самым он отвел нависавшую над революцией опасность; все свято верили в личную преданность Бонапарта ее принципам. Величайшим достижением Наполеона считается их консолидация.

Притом что Наполеон (как его официально назвали после 1804 года, когда он провозгласил образование своей империи) восстановил во Франции монархию, ни о каком ее восстановлении тогда речи не шло. На самом деле он позаботился об унижении находившейся в опале семьи Бурбон таким образом, чтобы какое бы то ни было примирение с ней представлялось немыслимым. Ему требовалось народное одобрение его империи через плебисцит, и он им заручился. Появилась монархия, за которую голосовали французы; в ее основе лежал народный суверенитет, то есть главный принцип Французской революции. Ей передавалась консолидация революции, уже начавшаяся в период правления института консулов в Франции. Все великие ведомственные реформы 1790-х годов получили подтверждение или как минимум остались без изменений; не случилось ни малейших затруднений с продажей земли, последовавшей за конфискацией церковной собственности, никакого восстановления прежних корпораций, не возникло никаких сомнений в принципе равенства всех перед законом. Некоторые меры даже пришлось расширить, особенно когда в каждый департамент назначили директора в лице префекта, которого по его полномочиям можно приравнять где-то к чрезвычайным эмиссарам Террора (многие бывшие революционеры стали префектами). Такая дальнейшая централизация административной структуры получала конечно же одобрение со стороны просвещенных деспотов. В фактическом функционировании правительства, следует признать, принципы революции на практике часто нарушались. По примеру всех своих предшественников, находившихся у власти с 1793 года, Наполеон контролировал прессу посредством карательной цензуры, без суда прятал людей в тюрьме и в целом вольно обращался с правами человека, когда дело касалось гражданских свобод. Органы представительной власти существовали при консулах и империи, но внимания им уделяли совсем мало. Однако создается такое впечатление, что французы получили что хотели, пришлось им по душе и трезвое признание Наполеоном действительности, выразившееся, например, в конкордате с папой римским, который послужил сплочению католиков вокруг правящего режима через юридическое признание того, что уже случилось с их церковью во Франции.

В целом конкордат означал мощную консолидацию революции, и сплочение католиков обеспечивалось внутри страны устойчивым правительством, а за границей военной и дипломатической мощью Франции. Беды в конечном счете начались из-за развертывания Наполеоном широкомасштабных военных кампаний. Они на какое-то время обеспечили Франции господство в Европе; ее армии с боями на востоке дошли до Москвы и на западе до Португалии, гарнизоны французских войск появились на атлантическом и северном побережье от Ла-Коруньи до Штеттина. Однако военные достижения обошлись Франции слишком дорого; даже безжалостная эксплуатация народов оккупированных стран не давала Наполеону достаточных ресурсов на предохранение бесконечно долго завоеванной им гегемонии в условиях сопротивления ему коалиции всех остальных европейских стран, возникшей в противовес высокомерному утверждению Бонапартом своей власти на континенте. Когда он в 1812 году вторгся в Россию, и величайшая армия, когда-либо находившаяся в его распоряжении, сгинула в снегах русской зимы, Наполеону суждено было смириться с тем, что он обречен на поражение, если только его враги не рассорятся друг с другом. На этот раз их союз сохранился. Сам Наполеон всю вину за свое поражение свалил на британцев, находившихся с ним в состоянии войны (а до него с вожаками Французской революции) с одним коротким перерывом с 1792 года. На самом деле, напомним о том, англо-французская война стала последним и самым важным событием затянувшегося на целое столетие соперничества, а также войной конституционной монархии против военной диктатуры. Именно Королевский британский флот в сражении при Абукире в 1798 году и Трафальгаре в 1805-м сковал Наполеона и не выпустил его из Европы, британскими деньгами финансировались союзники в момент их готовности вступить в дело и британская армия на Пиренейском полуострове, державшая там с 1809 года фронт, истощавший французские ресурсы и дававший надежду остальным европейцам.

К началу 1814 года Наполеон мог рассчитывать только на оборону своей Франции. Европейцы считают, что делал он это блестяще, хотя у него отсутствовали ресурсы для отражения русской, прусской и австрийской армии на востоке, а также британского вторжения на юго-западе. В конечном счете его генералам и министрам пришлось с молчаливого одобрения народа отстранить его от дел и заключить мир даже притом, что им подразумевалось возвращение к власти Бурбонов. Но ничего сопоставимого по значению с событиями лет, предшествовавших 1789 году, ожидать не приходилось. Конкордат устоял, система департаментов сохранилась, равенство всех перед законом тоже, как и система представительной власти; революционный порядок фактически превратился в фундамент государственного устройства Франции. Для такого превращения Наполеон обеспечил время, общественный покой и государственные атрибуты. От Французской революции осталось только то, что одобрил Бонапарт.

Тем самым он радикально отличается от монарха традиционной породы, даже самой отборной. Причем по своей натуре он был большим консерватором в своей политике и с большим недоверием относился к новшествам. Наконец, его следует назвать «демократическим деспотом», авторитет которого безоговорочно признавался народом одновременно в формальном смысле плебисцитов и более общем смысле, когда он нуждался (и получил) народное одобрение его намерений применить свои армии в деле. Он, таким образом, ближе по стилю своего бытия к современным правителям, чем к Людовику XIV. Он разделяет с Людовиком XIV заслуги в приобретении для Франции невиданного авторитета на международной арене, и при этом оба этих французских исторических деятеля сохранили за собой восхищение соотечественников. Однако снова обратим внимание на важное двойное различие между ними: Наполеон не только установил свое господство над Европой, чего Людовику XIV не было дано, но, так как случилась революция, его гегемония над всеми европейцами представляется явлением большим, чем проявление простого национального превосходства, хотя сантименты по такому поводу неуместны. Наполеон, считающийся теперь освободителем и великим европейцем, на самом деле не более чем персонаж сочиненной позже легенды о нем. Самые заметные следы, оставленные им на территории Европы между 1800 и 1814 годами, выглядят как великие кровопролития и беспорядки, принесенные им во все углы континента. А двигали им мания величия и личного тщеславия. Но к тому же следует напомнить сопутствующие последствия его действий, эффекты, как преднамеренные, так и неосознанные. Бонапарт в целом внес огромный вклад в дело дальнейшего распространения и повышения эффективности принципов Французской революции.

Нагляднее всего его достижения в данной сфере выглядят на карте Европы. Пестрое лоскутное одеяло европейской государственной системы 1789 года уже подверглось некоторой радикальной перелицовке еще до прихода Наполеона к власти, когда усилиями французских армий в Италии, Швейцарии и Объединенных Областях возникли новые республики-сателлиты. Но без поддержки со стороны французов выжить они не смогли, и, только когда при консулах восстановилось французское господство, сложилась новая организация, сыгравшая свою роль в судьбе ряда государств Европы.

Самые важные изменения коснулись запада Германии, где коренному изменению подверглась политическая структура и ушли все средневековые основы тамошнего общества. Немецкие территории на левом берегу Рейна включились в состав Франции на весь период их оккупации с 1801 по 1814 год, и с него начался этап разрушения исторических немецких форм правления. На территориях противоположного берега этой реки французы представили план реорганизации, в соответствии с которым предусматривалось разделение функций церкви и государства на церковных землях, отменили льготы почти всех имперских вольных городов, передали в распоряжение властей Пруссии, Ганновера, Баварии и Бадена дополнительные земли в качестве возмещения всех прочих земельных отчуждений, а также ликвидировали прежнее независимое имперское дворянство. Практический результат заключался в ослаблении влияния католиков и Габсбургов в Германии с одновременным усилением влияния княжеств покрупнее (прежде всего Пруссии). Конституция Священной Римской империи тоже подверглась ревизии с учетом всех произошедших изменений. В своем новом виде эта конституция сохраняла действие только лишь до 1806 года, когда после очередного поражения австрийцев Германию ждали новые перемены, а империю – ликвидация.

Так наступил конец ведомственной структуры, которая, при всем ее несовершенстве, обеспечивала Германии прочное политическое единство, унаследованное с времен османского владычества. Тут же провозгласили образование Рейнского союза, которому предназначалась роль третьей силы, уравновешивающей Пруссию и Австрию. Таким манером триумфально навязывались национальные интересы Франции в большом деле разрушения старой Европы. Ришелье и Людовик XIV немало бы порадовались перенесению французской границы на Рейн с одновременным дроблением на противоположной его стороне Германии на части по интересам правителей, игравших роль сдерживающих друг друга факторов. Не следует забывать об оборотной стороне свершившегося раздела: старая структура как раз стояла преградой на пути сплочения немецкого народа. Никакими будущими перестановками никогда не предусматривалось его возрождения. Когда у союзников наконец-то дошли руки до упорядочения Европы после наполеоновского нашествия на нее, они тоже позаботились о создании Германского союза. Он отличался от немецкого государства, образованного Наполеоном. В состав этой конфедерации включили Пруссию и Австрию только потому, что их территории принадлежали немцам, но никакой речи о сплочении нации тогда не шло. Больше 300 политических единиц с различными принципами организации, существовавших в 1789 году, к 1815 году сократили до 38 государств.

Реорганизация в Италии выглядела менее радикальной, а ее последствия не очень-то революционными. Наполеоновской системой предусматривались на севере и юге полуострова две крупные административные единицы, номинально числившиеся независимыми, в то время как значительная его часть (в том числе и Папская область) формально включалась в состав Франции и делилась на департаменты (округа). После 1815 года ни одного из них не сохранилось, но и полного восстановления прежнего режима в них не произошло. Обратите внимание на то, что древние республики Генуи и Венеции остались в забвении, куда их с самого начала отправили армии Директории. Их передали в состав государств покрупнее – Геную в состав Сардинии, Венецию в состав Австрии. На вершине власти Наполеона французы повсеместно в Европе аннексировали громадную территорию, побережье которой простиралось от Пиренеев до Дании на севере и от Каталонии практически непрерывно до границы между Римом и Неаполем на юге, и осуществляли прямое управление ее населением. Особняком от нее лежала крупная область, позже названная Югославией. Правители государств-сателлитов и вассалов различной степени истинной независимости, некоторые из которых находились во власти членов собственной семьи Наполеона, разделили между собой оставшиеся осколки Италии, Швейцарии и Германии к западу от Эльбы. Обособленным на востоке находился еще один сателлит Парижа в лице «великого герцогства» Варшавы, образованного на бывшей территории России.

В большинстве этих стран сходные административные методы и учреждения обеспечили значительную меру общего для всех опыта. Тот опыт конечно же воплощался в государственных атрибутах и представлениях, основанных на принципах Французской революции. Они едва ли могли появиться по ту сторону Эльбы, кроме как во время мимолетного польского эксперимента, и тем самым Французская революция послужила еще одним мощным источником влияния, сказавшимся на особенностях культуры народов, отличавших Восточную Европу от Западной. Внутри Французской империи немцами, итальянцами, иллирийцами, бельгийцами и голландцами управляли в соответствии с наполеоновскими сводами законов; их внедрение стало результатом собственной инициативы и настойчивости Наполеона, но главное дело, по сути, состояло в том, что законодатели революционных воззрений в неблагополучные 1790-е годы никогда бы не смогли составить новые своды законов, на которые рассчитывало так много французов в 1789 году. С этими сводами законов пришли понятия семьи, собственности, индивидуальной и публичной власти, которые через них распространялись по всей Европе. Ими подчас подменяли и иногда дополняли неразбериху местного, привычного, римского и церковного права. Точно так же ведомственная система империи определила общую для всех административную практику, служба во французских армиях принесла общий образец дисциплины и военного регламентирования, а французские эталоны мер и весов, основанные на десятичной системе исчисления, пришли на смену многим местным эталонам. Эти инновации служили образцами и вселяли вдохновение в души реформаторов остальных европейских стран. Эти образцы тем легче поддавались оценке потому, что французские чиновники и технические работники служили во многих государствах-сателлитах, в то время как представители многих национальностей находились на службе, организованной в соответствии с наполеоновскими принципами.

Подобные изменения требовали определенного времени, по прошествии которого ощущался их результат, зато он выглядел глубоким и революционным. Но даже если «права человека» формально следовали за триколором французских армий, точно так же за ними шла тайная полиция, квартирмейстеры и таможенники Наполеона. Более тонкие проявления революции, происходящей из наполеоновского примера, лежат в реакции и сопротивлении, вызванной ею. В распространении революционных принципов французы часто, образно говоря, опускали предназначенные для их собственных спин розги в рассол палача. Стержнем революции провозглашался народный суверенитет, причем такой идеал практически нельзя было отделить от национализма. Французские принципы утверждали, что народами должны управлять они сами и надлежащей административно-территориальной единицей, в которой они должны это делать, провозглашалась их страна; поэтому революционеры объявили свою собственную республику «единой и неделимой». Кое-кто из их зарубежных поклонников применили этот принцип к собственным странам; обратите внимание на то, что итальянцы и немцы жили в не национальных государствах, а ведь им следовало в них жить.

Но так выглядела только одна сторона медали. Французская Европа служила ради выгоды Франции, и при этом какие-либо национальные права остальных европейцев категорически отвергались. Они только наблюдали за тем, как их сельское хозяйство и коммерция приносится в жертву французской экономической политике; обнаруживали, что их заставляют служить во французских армиях или подчиняться наполеоновским французским (или коллаборационистским) правителям и наместникам. Когда даже те, кто принял принципы революции, почувствовали такие эмоции, как раскаяние, едва ли стоит удивляться тому, что те, кто никогда не соглашался с ними вообще, тоже начал размышлять с позиций национального сопротивления. Национализм в Европе получил мощный стимул к развитию как раз в наполеоновскую эпоху даже притом, что правительства опасались его и не решались к нему обращаться ради отстаивания государственных интересов. Немцы начали ощущать себя совсем не только вестфальцами и баварцами, а итальянцы видели себя не только римлянами или миланцами: случилось так, что они осознали общие национальные интересы, попиравшиеся французами. В Испании и России сходство понимания патриотического сопротивления и сопротивления революции выглядело фактически полным.

Притом что династия, которую Наполеон надеялся основать, и провозглашенная им империя оказались явлениями мимолетными, его труды получили высочайшую оценку. Ему удалось высвободить запасы энергии в остальных европейских странах точно так же, как революционеры высвободили их во Франции, и впоследствии их уже больше никто не смог надежно запереть снова. Он обеспечивал наследию революции максимальное действие, и в этом заключалось величайшее достижение Наполеона, хотел он того или нет. С его безоговорочным отречением от престола в 1814 году дело далеко не закончилось. Чуть меньше года спустя император возвратился во Францию с острова Эльба, куда его отправили в изгнание за государственный счет, и восстановленный режим Бурбонов рухнул от малейшего к нему прикосновения. Союзники решили тем не менее свергнуть Бонапарта, так как в прошлом он чересчур их перепугал. Попытка Наполеона предвосхитить накопление превосходящих сил для борьбы с ним привела его к битве при Ватерлоо, случившейся 18 июня 1815 года, когда опасность восстановления Французской империи удалось устранить силами англо-бельгийской и прусской армий. На этот раз победители отправили его подальше – за тысячи миль в Южную Атлантику, на остров Святой Елены, где Наполеон Бонапарт скончался в 1821 году. Испытанный страх из-за Наполеона придал этим победителям решимости на заключение мира, позволяющего предотвратить любую опасность повторения четверти века практически непрерывной войны, навязанной Европе французскими революционерами. Таким образом, Наполеон все еще определял очертания карты Европы не только собственными внесенными изменениями, но к тому же страхом, внушавшимся Францией под его руководством.